Naturverträgliche Nutzung ökologischer Vorrangflächen

Abstracts

Im Jahr 2012 wurden in bundesweit 33 Projekten und/oder landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt 82 Kulturflächen (z.B. Bioenergie-Kulturen, Extensivkulturen, Mischkulturen, Leguminosen) auf ihre Eignung als ökologische Vorrangflächen untersucht. Die Eignung wurde nach sieben Kriterien bewertet (Einsaatarten-Vielfalt, Wildkräuter-Vielfalt, Strukturiertheit des Bestandes, Bedeutung für Blütenbesucher-Vielfalt, Bedeutung für Feldvögel und Niederwild, Boden-Wasser-Synergieeffekte und Klimaschutzeffekte).

Es zeigte sich, dass eine Reihe von Kulturen eine gute ökologische Eignung aufwiesen; die entscheidenden Kriterien für diese Eignung wurden herausgearbeitet: insbesondere keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngung, keine Bodenbearbeitung und keine Ernte im Zeitraum 15.04. bis 01.08. sowie kein Stoppelumbruch vor 30.11. eines Jahres. Bei einer guten Umsetzung ergeben sich hohe ökologische Effekte, möglicherweise aber auch sehr interessante ökonomische Perspektiven.

Ecologically Sound Utilisation of Ecological Compensation Areas – Added value for both biodiversity and agriculture in the context of the Common Agricultural Policy (CAP)

33 projects and/or farms in Germany with 82 parcels comprising different cropping systems (e.g. biomass crops, extensive cultures, mixed crops, protein crops) have been analysed in 2012 with regard to their suitability as Ecological Focus Areas under the EU’s reformed Common Agricultural Policy. The ecological suitability has been assessed on the basis of seven criteria (diversity of sown species, diversity of wild species, cropping structure, significance for pollinators, significance for farmland birds and game, soil and water synergy effects, climate mitigation impact). Several crops showed a high ecological suitability, and the key criteria have been identified: no application of pesticides and fertilisers, no soil cultivation and no harvest between 15 April and 1 August, and no ploughing before 30 November. A wise implementation of Ecological Focus Areas can deliver high conservation benefits, while even bearing interesting economic perspectives for farmers.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Der anhaltende Bestandsrückgang der Agrarvögel verdeutlicht die negative Umwelt-, Natur- und Biodiversitätsentwicklung in unseren Agrarlandschaften (Statistisches Bundesamt 2012). Die Intensivierung der Landwirtschaft sowie ein rascher Strukturwandel seit Mitte der 1970er Jahre sind ursächlich für diesen Rückgang (Benton et al. 2003, Newton 2004). Ein aktuelles Problem ist der Wegfall der Stilllegungsverpflichtung im Jahr 2007, denn mit der Rückführung dieser Flächen in eine intensive landwirtschaftliche Produktion wurden negative Auswirkungen auf viele Vogelarten nachgewiesen (Flade et al. 2008, Jansen et al. 2009, NABU 2008); dieser verschärft die stark rückläufigen Bestandstrends fast aller Vögel der Agrarlandschaft (Sudfeldt et al. 2010). Diese Entwicklung zeigt, dass für den Schutz der Biodiversität in der Agrarlandschaft ein hoher Bedarf für effiziente und auf die Biodiversitätsziele ausgerichtete Maßnahmen besteht.

Die Europäische Kommission hat dieses Problem im Grundsatz erkannt und macht im Rahmen ihrer Vorschläge zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) deutlich, dass eine stärkere Ökologisierung der Landwirtschaft unvermeidlich ist. Im Vordergrund ihrer Initiative steht dabei das „Greening“ der Direktzahlungen, das u.a. vorsieht, ökologische Vorrangflächen (ÖVF) auf 7 % der beihilfefähigen Acker- und Dauerkulturen-Fläche bereitzustellen (EU-Kommission 2011).

Die diesbezüglichen Regelungen befinden sich derzeit noch in der Diskussion zwischen EU-Kommission, Europäischem Parlament und Europäischem Rat, wobei aufgrund der Beschlüsse von Parlament und Rat eine Schwächung des ÖVF-Ansatzes absehbar ist. Die endgültigen Beschlüsse inklusive der Durchführungsverordnungen auf europäischer und nationaler Ebene sind für 2014 zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund haben das Institut für Agrarökologie und Biodiversität (IFAB) und das Projektbüro dziewiaty + bernardy im Auftrag des NABU die naturschutzfachliche Eignung verschiedener extensiver Anbaukulturen und Energiepflanzen untersucht. Dabei wurden Vorschläge erarbeitet, wie die Rahmenbedingungen für die Zulassung und Kontrolle von extensiv genutzten Vorrangflächen beschaffen sein müssen, damit diese ihren ökologischen Zweck erfüllen. Es wurden explizit nur flächige (Acker-)Kulturen untersucht, da viele offene Fragen die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der ÖVF betreffen; Landschaftselemente, Randstreifen und Ackerumwandlung in Grünland blieben unberücksichtigt.

2 Methode

2.1 Vorbemerkungen

Im Rahmen des Projekts wurden Feldbegutachtungen durchgeführt, praktische Erfahrungen aus vergleichbaren Förderprojekten zusammengetragen und eine umfassende Literaturanalyse erstellt. Ferner wurden Fachgespräche in verschiedenen Regionen Deutschlands mit Projektleitern sowie Landwirten geführt, um praxisnahe Empfehlungen für die Ausgestaltung von ÖVF zu entwickeln.

Basierend auf einer gemeinsam erstellten Liste möglicher Kulturen wurden Projekte und landwirtschaftliche Betriebe ermittelt, die für eine ökologische Bewertung der Anbaukulturen und die Durchführung von persönlichen Gesprächen zu Fragen der Anbaupraxis und zur Bewertung der Kulturen infrage kamen. Insgesamt wurden 33 Projekt- oder Betriebsleiter kontaktiert und vor Ort 82 Kulturen in neun Bundesländern begutachtet (Abb. 1). Dabei muss betont werden, dass es sich bei den einmaligen Flächenbegutachtungen um „Kurzdiagnosen“ handelte und diese keinesfalls ausführliche Untersuchungen zur ökologischen Wertigkeit ersetzen oder diesen vorgreifen sollen. Vielmehr war es Aufgabe des Projekts, im Rahmen der knapp einjährigen Laufzeit eine qualifizierte Einschätzung zur ökologischen Wertigkeit der verschiedenen Kulturen zu geben (vgl. NABU et al. 2013).

2.2 Erfassung der untersuchten Ackerkulturen

Bei der Erarbeitung eines Erfassungsbogens für die Feldbegutachtungen wurden sowohl Kriterien zum Anbau (Saat, Reihenabstand, Düngung etc.) als auch zu Vegetation und Vegetationsstruktur sowie zur faunistischen Vielfalt der Flächen berücksichtigt. Im Weiteren wurde auf Aspekte der Kontrollierbarkeit möglicher Bewirtschaftungsvorgaben geachtet.

Im Detail wurden unter anderem der Bestandsaufbau (wie Reihenabstand, Dichte, Höhe, Schichtung, Bodenbedeckung), vegetationskundliche Parameter (Deckungsgrad von Kultur- und Wildpflanzen, dominante Arten und Blüheindruck, das Vorkommen von Ackerkennarten sowie deren Abundanz), faunistische Parameter (Strukturiertheit des Bestandes, Lichtdurchlässigkeit, Blütenvielfalt) sowie abiotische Umweltbedingungen (Bodenwertzahlen, durchschnittlicher Niederschlag) erfasst. Die Kulturen wurden entlang von drei Transekten kartiert. Die Erfassung von Acker-Kennarten basierte auf einem Kennartenkatalog von insgesamt 19 Arten, deren Häufigkeit ebenfalls in den drei kartierten Transekten ermittelt wurde (vgl. Fuchs et al. 2011, basierend auf Arbeiten von Oppermann et al. 2005 und 2008). Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Kontrollierbarkeit möglicher Bewirtschaftungsvorgaben, da diese eine große Rolle bei der Festlegung von Kriterien für ÖVF spielt.

2.3 Bewertung der Kulturen auf Basis von Feldbesuchen und Literaturanalysen

Mithilfe der durchgeführten Bonitierungen, der begleitend durchgeführten Gespräche und der Literaturanalyse wurde eine Bewertung der ökologischen Eignung der Kulturen vorgenommen. Dabei wurden insgesamt sieben Kriterien (von A Einsaatarten-Vielfalt bis G Klimaschutz) jeweils mit den Werten 1 bis 5 bewertet (1 = niedriger Boniturwert = niedriger ökologischer Wert, 5 = hoher Boniturwert = hoher ökologischer Wert). Die Bewertung der abiotischen Kriterien „Boden- und Wasserschutz-Synergie-Effekte“ und „Klimaschutz“ wurde auf Basis der Literaturanalyse und der Vorort-Einschätzungen vorgenommen, wobei aufgrund des „synthetischen Charakters“ dieser zwei Kriterien hier die größten Schwierigkeiten bestanden (es gibt kaum Messwerte und sehr große standortspezifische Unterschiede).

Die Einzelboniturwerte wurden über die sieben Kriterien aufaddiert und ergaben den Gesamtboniturwert. Dieser Gesamtboniturwert kann theoretisch zwischen 7 (7 x Boniturwert 1) und 35 (7 x Boniturwert 5) liegen. In der vorliegenden Bewertung gab es de facto Werte zwischen 13 und 33. Kulturen mit den geringsten Boniturwerten (13 bis 19) sind nach dieser Untersuchung nicht als ÖVF geeignet, Kulturen mit den höchsten Boniturwerten (27 bis 33) sind gut geeignet, und Kulturen mit den dazwischen liegenden Werten (20 bis 26) weisen eine mäßige Eignung auf.

Die Bewertung wurde so vorgenommen, dass die Untersuchungsergebnisse zum Status quo der untersuchten Kulturen die Basis für die Bewertung darstellte. Die Flächen stammen aus verschiedenen Projekten und wurden unter verschiedenen Rahmenbedingungen angebaut, sodass sich daraus naturgemäß unterschiedliche Bewertungen ergaben. In der zusammenfassenden Beurteilung wurde eine Abstimmung darüber vorgenommen, wie die einzelnen Kulturen einzuschätzen sind. Dabei wurden auch die unterschiedlichen Begehungszeitpunkte und die relativen Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen berücksichtigt, d.h. die Bewertung basierte auf einer gesamthaften Einschätzung des breiten Spektrums der besuchten Kulturen. Zwangsläufig kann damit in der zusammenfassenden Beurteilung nicht allen Vorort-Bedingungen und unterschiedlichen Standortvariationen eine „absolut richtige“ Bewertung zugesprochen werden, d.h. von dieser zusammenfassenden Bewertung kann es im Einzelfall Abweichungen geben.

Zusätzlich zur Beurteilung des Status quo der untersuchten Kulturen wurden – um die Effekte der jeweils gegebenen Anbau-Rahmenbedingungen relativieren zu können – bei der Bewertung jeweils auch zwei Parallelszenarien dargestellt: Ein Szenario mit zusätzlich zulässigem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und ein Szenario mit zusätzlich zugelassenem PSM- und Düngereinsatz. Damit konnten die verschiedenen Handlungsperspektiven für die Kulturen aufgezeigt werden bzw. die ökologische Eignung unter verschiedenen Rahmenbedingungen abgeschätzt werden. Die Literaturanalyse ist in der Langfassung des Vorhabens dargestellt (siehe NABU et al. 2013).

Trotz der großen Anzahl von insgesamt 82 besuchten Kulturen war die Bewertung der Kulturen nach den sieben Kriterien nicht ganz einfach. Dieses hatte wie oben erwähnt mehrere Ursachen:

Für einzelne Kulturen gab es nur kleine Stichproben bei den untersuchten Flächen.

Einzelne Kulturen konnten nur aufgrund von Erfahrungswerten und mithilfe der Literatur bewertet werden.

Die Untersuchungen fanden an unterschiedlichen Tagen statt, die zwar in einem engen Zeitfenster lagen, aber nicht alle Kulturen konnten zum optimalen Zeitpunkt besucht werden.

Jeweils vorliegende Begleitinformationen zu den angebauten Kulturen waren sehr unterschiedlich.

Die Bewertung von einzelnen Flächen war oft standortspezifisch sehr unterschiedlich, sodass für die Bewertung der Kulturen Mittelwerte gebildet werden mussten.

Nachfolgend werden die Bewertungen zusammenfassend für die einzelnen Kriterien dargestellt (vgl. Tab. 1, in Klammer die Nummerierung A bis G in der Tabelle).

Einsaatarten-Vielfalt (A):

Hier wurde bewertet, ob bereits bei der Einsaat mehrere Arten auf der Fläche ausgebracht wurden. Einen hohen Wert mit fünf Punkten erhielten die vielfältigen Blühmischungen, einen niedrigen Wert mit einem Punkt die Einsaat von z.B. nur Getreide, von einzelnen Leguminosenarten oder von Lein. Abweichend von dieser generellen Regel wurde bei der Selbstbegrünung ein mittlerer Wert für die Einsaatarten-Vielfalt gesetzt, weil durch die Belassung der natürlichen Wildkrautflora von Anfang an eine mindestens mittlere Bestandsvielfalt von Arten vorhanden ist.

Wildkräuter-Vielfalt (B):

Bei der Wildkräuter-Vielfalt wurde die vor Ort bei den Kulturen festgestellte Artenvielfalt von Wildkräutern bewertet. Die Wildkräuter-Artenvielfalt ist erwartungsgemäß in den Selbstbegrünungs-Brachflächen und in den Blühflächen recht hoch (Artenzahlen zwischen 10 und 40), während sie in manchen Anbaukulturen (z.B. Buchweizen, Ackerbohne) sowie in den meisten auf Ertrag angebauten Leguminosenkulturen (z.B. Soja) und Bioenergie-Kulturen (z.B. Quinoa, Miscanthus) niedrig ist. Überraschend hoch war sie dagegen in den meisten Extensiv-Getreidekulturen (Weite-Reihe-Anbau).

Struktur des Pflanzenbestandes (C):

Je vielfältiger ein Pflanzenbestand strukturiert ist, d.h. eine Ausprägung von Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht zeigt, desto mehr Lebensmöglichkeiten ergeben sich für Pflanzen und Tiere. Einseitig strukturierte Bestände, die z.B. hoch- und dichtwüchsig sind, zeigen hingegen deutlich weniger Lebensmöglichkeiten. Bewertet wurde in diesem Punkt die Ausgewogenheit der Ausprägung der verschiedenen Vegetationsschichten eines Bestandes. Hohe Boniturwerte erhalten alle lichten Bestände. Je stärker ein Bestand gedüngt, je hochwüchsiger und je einseitiger er zusammengesetzt ist, desto geringer fällt der Boniturwert für dieses Kriterium aus.

Blütenbesucher-Vielfalt (D):

Bewertet wurde bei den Begehungen vor Ort, inwieweit die Bestände von einer Vielzahl von Blütenbesuchern aufgesucht werden oder werden können. Hierbei ging es nicht um die quantitative Anzahl der Blütenbesucher (z.B. sehr viele Honigbienen in einem üppig blühenden Weißkleebestand), sondern um eine große Zahl verschiedener Arten von Blütenbesuchern, die in einem Bestand Nahrung finden. Wichtig ist auch die zeitliche Spanne, in der Blüten vorhanden sind. So erhält eine Kultur, die während einer längeren Zeitspanne Blüten aufweist, einen höheren Boniturwert als eine Kultur, bei der in einem zeitlich sehr kurzen Intervall sehr viele Blüten vorhanden sind.

Feldvögel, Niederwild (E):

Es wurden die Lebensmöglichkeiten für die typischen Offenland-Feldvögel und Niederwild (z.B. Feldlerche – Alauda arvensis, Rebhuhn – Perdix perdix, Wachtel – Coturnix coturnis, Feldhase – Lepus europaeus) bewertet. Für diese Arten ist entscheidend, dass der Pflanzenbestand ein Nebeneinander von dichteren Strukturen und lückigeren Strukturen aufweist, in denen die Tiere einerseits Deckung finden und sich andererseits leicht bewegen und entsprechende Nahrung finden können. Hier ergaben sich gute Boniturwerte bei der mehrjährigen Stilllegung, bei Linsen und beim Extensivgetreideanbau in weiter Reihe.

Boden-, Wasser-Synergie-Effekte (F):

Bewertet wurde der Schutz des Bodens und des Wassers durch eine geschlossene Vegetationsdecke, die günstige Filterbedingungen schafft. Flächen, die regelmäßig umgebrochen werden und die zeitweilig ohne Vegetationsdecke offen brachliegen, wurden gering bewertet. Dagegen wurden Flächen, die eine mehrjährige und vielfältige Vegetationsdecke tragen, hoch eingestuft. Gute Boniturwerte weisen mehrjährige Leguminosen sowie Blühflächen und Stilllegungsflächen auf, wegen der heterogenen Vegetationszusammensetzung der extensiven Getreidebau-Kulturen auch diese.

Klimaschutz (G):

Die Bewertung des Klimaschutzeffektes erwies sich als sehr schwierig, da die Effekte stark standortabhängig sind. Positiv wurde bewertet, wenn es durch den Vegetationsbestand zu einer Bindung von Kohlenstoff kommt und keine Freisetzung durch Umbruch oder jährliche (mehrmalige) Nutzung der Biomasse erfolgt.

3 Ergebnisse

3.1 Bewertung nach Kulturen (Status quo)

Unter den oben genannten Rahmen-/Randbedingungen ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse (Zahlen in Klammer = Summen-Boniturwerte):

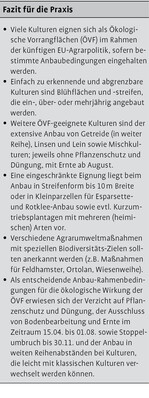

Viele Kulturen zeigen eine Eignung als ÖVF, wenn bestimmte Anbaubedingungen eingehalten werden.

Die besten Boniturergebnisse zeigen sich neben den mehrjährigen Selbstbegrünungs-Stilllegungen (33), bei mehrjährigen Blühflächen und -streifen (32) sowie bei lichten Getreideflächen mit begleitender Blühpflanzen-Einsaat (32). Ebenfalls sehr gut als ÖVF geeignet sind neben einjährigen Selbstbegrünungs-Stilllegungen (28) auch einjährige Blühflächen (28) sowie extensive Getreidebaukulturen (27) sowie Linsenanbau (27). Die hier genannten Kulturen können unter den genannten Rahmenbedingungen uneingeschränkt als ÖVF empfohlen werden.

Im Weiteren weisen eine Reihe weiterer Kulturen mäßig gute Boniturergebnisse auf: Dazu zählen die Getreide-Mischkulturen (23/25), die Wildpflanzen-Blühmischungen (23/25), der extensive Lein-Anbau (21), extensiver Rotklee- und Esparsette-Anbau (21) und die mehrjährige Einsaat-Stilllegung (21). Diese als ÖVF mäßig geeigneten Kulturen ergänzen das „Portfolio“ der best- bzw. gut geeigneten ÖVF-Kulturen, sie sollten es aber nicht dominieren. Zum Beispiel sollte ein 1000-ha-Betrieb als ÖVF nicht nur 70 ha Rotklee auf einem Schlag anbauen und dann von der Anlage weiterer ÖVF entbunden sein, sondern bei diesen mäßig als ÖVF geeigneten Kulturen sollte eine Begrenzung vorgenommen werden.

Geringe Boniturwerte bzw. keine ÖVF-Eignung weisen alle anderen untersuchten Kulturen auf (Flächen mit Boniturwerten < 20), wozu vor allem auch die gesamte Spannbreite der Energiepflanzen zählt (Ausnahme Blühmischungen für Bioenergieanbau, siehe oben à mäßig gute Eignung). Hier sind bei einer Zulassung als ÖVF keine deutlichen Vorteile gegenüber einer klassischen Bewirtschaftung zu erwarten. Einen Sonderfall stellen die Kurzumtriebsplantagen (KUPs) dar, bei denen eine streifenförmige Anlage (max. 15 m Breite) z.B. zur Gliederung von Großparzellen von > 10 ha vorstellbar wäre. Ein Streifenanbau würde in dem Fall die Strukturierung der Landschaft erhöhen und je nach Standort vorteilhaft sein, während ein großflächiger Anbau auf mehreren Hektar Fläche oder zusammenhängenden Flächen von über 0,2 ha das Landschaftsgefüge nachteilig verändern kann. Eine Ausnahme stellen ferner besondere Agrarumweltmaßnahmen (AUM) zum Schutz bedrohter Tierarten dar, die meist kleinflächig angeboten werden und vor Ort zielgerichtet zugeschnitten sind, so z.B. die Anlage von Luzerneflächen zum Schutz des Feldhamsters oder die streifenförmige Bewirtschaftung von Luzerne- oder Kleegrasschlägen zur Förderung des Rotmilans.

3.2 Bewertung der Kulturen in Alternativ-Szenarien

Vergleicht man das Ergebnis der Bewertung der im Status quo geeigneten Kulturen zur Anrechnung als ÖVF mit der Bewertung, wenn Pflanzenschutzmittel angewendet werden (Szenario 1) oder wenn die Kulturen mit Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngung angebaut werden (Szenario 2), dann verändert sich naturgemäß die ökologische Eignung der Kulturen als ÖVF. Die Szenarien wurden dargestellt, um vergleichend eine Aussage darüber zu erhalten, welche Rahmenbedingungen für die ÖVF festgeschrieben werden müssen bzw. wie sich die Situation verändert, wenn bestimmte Rahmenbedingungen nicht festgeschrieben werden. Die Ergebnisse sind in den beiden letzten Spalten der Tab. 1 zusammenfassend dargestellt (Details in NABU et al. 2013). Es zeigt sich, dass eine Vielzahl von Kulturen bei den Szenarien bei Einsatz von Düngung und/oder Pflanzenschutzmitteln nicht mehr als ÖVF geeignet sind und daher eine Festschreibung von Rahmenbedingungen unabdingbar ist, um den ökologischen Erfolg zu sichern.

4 Perspektiven und Vorschläge für eine naturverträgliche Nutzung ökologischer Vorrangflächen

4.1 Eckpunkte für die landwirtschaftliche Nutzung von ökologischen Vorrangflächen

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass auf den ÖVF im Rahmen des vorgeschlagenen Greenings der Agrarpolitik durchaus eine landwirtschaftliche Nutzung stattfinden kann; allerdings zeigte sich auch, dass es bis auf selbstbegrünte Brachen keine landwirtschaftliche Kultur sowie keine einzelne Rahmenbedingung gibt, die per se hohe ökologische Wirksamkeit garantiert. Im Gegenteil – es ist eine Reihe von Eckpunkten, die die ökologische Wirksamkeit bedingen. Dieses sind folgende entscheidende Anbau-Rahmenbedingungen, die als Eckpunkte für die ökologische Wirkung der ÖVF herausgearbeitet wurden:

keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngung;

keine Bodenbearbeitung und keine Ernte im Zeitraum 15.04. bis 01.08. sowie kein Stoppelumbruch vor dem 30.11. eines Jahres (ein später Stoppelumbruch bedeutet, dass die Flächen im Winter eine ökologisch wertvolle Struktur darstellen und im Folgejahr eine Sommerkultur angebaut werden muss.);

keine Bewässerung und/oder Beregnung;

im Hinblick auf die Kontrollierbarkeit: Anbau in weiten Reihenabständen bei Kulturen, die leicht mit klassischen Kulturen verwechselt werden können, sowie Ausschluss von hoch- und dichtwüchsigen Kulturen.

Wenn diese Eckpunkte als Rahmenbedingungen für die Anerkennung von ÖVF festgeschrieben werden, kann auf die Benennung von konkreten Kulturen verzichtet werden, was unter dem Gesichtspunkt der WTO-Regelungen („Green-Box-Fähigkeit“) wichtig ist. Durch die Integration von ÖVF in eine Fruchtfolge können die Flächen in der Landschaft „wandern“ und so vielerorts Wirkung entfalten (aus ökologischer Sicht sind sowohl stationäre, nicht wandernde ÖVF als auch wandernde, flächige ÖVF vorteilhaft und je nach naturräumlicher und betrieblicher Situation auf Betriebsebene kombinierbar). Bei Einhaltung dieser Eckpunkte findet sich eine ganze Reihe von verschiedenen Kulturen, die als ÖVF infrage kommen und die eine vielfältige Wirkung für den Biodiversitäts-, Boden-, Wasser- und Klimaschutz erzielen können:

Blühflächen und -streifen, die ein-, über- oder mehrjährig angebaut werden und viele Arten enthalten;

extensiver Getreideanbau in weiter Reihe;

extensiver Anbau von Linsen und Lein;

extensiver Anbau von Mischkulturen;

verschiedene AUM mit speziellen Biodiversitäts-Zielen (z.B. Maßnahmen für Feldhamster – Cricetus cricetus, Ortolan – Emberiza hortulana, Wiesenweihe – Circus pygargus).

Weitere Kulturen mit eingeschränkter Eignung, d.h. Flächen, die nur kleinflächig eine hohe ökologische Wirkung entfalten (hingegen bei großflächigem Anbau ökologisch kaum einen Nutzen bringen oder sogar ökologisch nachteilige Wirkung haben können), sind folgende:

Anbau von Esparsette, Rotklee oder Luzerne, jedoch nur in Streifenform bis 20 m Breite oder in Kleinparzellen bis ca. 0,2 ha Größe,

Anbau von Mehrarten-Kurzumtriebsplantagen, ebenfalls nur in Streifenform bis 20 m Breite oder in Kleinparzellen bis ca. 0,2 ha Größe.

Eine Kontrolle dieser Kriterien ist mit dem bisherigen InVeKoS auf Basis der Satellitenbilder nicht ohne Weiteres möglich. Vielmehr bedarf es einer Anpassung des Kontrollsystems an diese Aufgabe (insbesondere Befliegungszeitraum). Der Mehraufwand für Kontrollen (Kosten, Personal) wurde in der Studie jedoch nicht quantifiziert; bei einigen ÖVF-Typen kann es sinnvoll sein, diese nur als AUM anzubieten und in diesem Rahmen zu kontrollieren. Wichtigstes Kontrollkriterium, das sich auch mit Satellitenbild-Auswertung erfassen lässt, ist die Einhaltung des Ernteausschlusses (keine Beerntung vor 01.08.) und des Umbruchausschlusses (Umbruch frühestens nach dem 30.11.; aus ökologischen Gründen wäre prinzipiell ein Umbruchausschluss bis mindestens Ende Januar des Folgejahres sinnvoll, damit über den Hochwinter Deckung und Strukturen für Wildtiere zur Verfügung stehen).

4.2 Perspektiven aus agrarwirtschaftlicher Sicht

Für die Landwirtschaft bedeutet die Schaffung von ÖVF zunächst einen Einschnitt, da oftmals mehr oder weniger produktive Flächen aus einer intensiven Nutzung herausgenommen werden müssen. Dieses ist bislang nicht im landwirtschaftlichen Denken verankert und stößt daher überwiegend auf Abneigung.

Allerdings gibt es möglicherweise ökonomische Chancen der ÖVF mit einer adäquaten Nutzung. Diese zu untersuchen, war nicht Aufgabe des vorliegenden Projekts. Nachfolgend werden jedoch einige Anregungen für die weitere Entwicklung benannt:

Es bringt arbeitsökonomische Vorteile, die wenig produktiven oder ungünstig zugeschnittenen Flächen aus der intensiven Nutzung zu nehmen. Hierzu gibt es teilweise Untersuchungen in Zusammenhang mit Flurbereinigungen.

Die Bewirtschaftung der Flächen muss sich nicht nach schwierigen Randlagen innerhalb der Parzellen richten (zu feucht, Schattenwurf etc.), sondern kann ggf. auf die Kernzonen guter Nutzbarkeit konzentriert werden.

Für die Bestäubung und Schädlingskontrolle gibt es viele Vorteile, wenn Blühflächen oder andere vielfältige, artenreiche Nutzflächen und Brachflächen entstehen. Auf Landschaftsebene gibt es bislang erst wenige Untersuchungen, die die ökonomischen Vorteile quantifizieren (z.B. Holzschuh et al. 2012).

Mit seltenen Kulturen kann eine Nischenproduktion aufgebaut werden, die einigen Landwirten neue Einkommensmöglichkeiten erschließen könnte.

Der Anbau von Extensivkulturen kann die Nahrungsmittelsicherheit fördern, indem vermehrt Sorten angebaut und ggf. neu gezüchtet werden, die ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln gute Erträge bringen.

Mit einer betriebsübergreifend ausgerichteten Extensivbewirtschaftung von ÖVF kann sich eine ökonomisch rentable Nutzung ergeben (z.B. wenn einzelne Landwirte sich auf die Nutzung der extensiv erzeugten Biomasse auf den ÖVF spezialisieren, z.B. Pellets oder Silage aus spät geernteten Blühflächen).

Nicht zuletzt kann ein Zusammenspiel der Verpflichtung zur Anlage von ÖVF mit dem Angebot gezielter AUM für die Landwirte ökonomisch vorteilhaft sein.

Diese Thesen zeigen, dass es auch aus landwirtschaftlicher Sicht eine Reihe von ökonomischen Perspektiven für die ÖVF gibt. Damit könnte ein wichtiger Impuls im Sinne einer Entwicklung „vom Landwirt zum Ökosystemdienstleister“ ausgelöst werden.

4.3 Finanzielle Rahmenbedingungen

Eine ökologische wirksame Umsetzung der ÖVF kann besonders dann gelingen, wenn mit Hilfe von AUM eine zielgerichtete, regions- und standortspezifische Konkretisierung der ÖVF erfolgt. Folgende Rahmenbedingungen sind hierfür erforderlich:

Fokussieren auf ökologisch besonders wirksame und effektive AUM: Auf ÖVF sollten besonders diejenigen AUM gefördert werden, die lichtdurchlässige Strukturen in den Äckern schaffen. Dazu gehören z.B. die Anlage von Lichtäckern und Extensivgetreidebeständen in weiter Reihe sowie das Management von Ackerwildkraut-Schutzflächen. Bei den Blühflächen sollten insbesondere die mehrjährigen statt der einjährigen Blühflächen gefördert werden.

Förderung der gezielten Anlage von ÖVF zur Nutzung von Synergieeffekten: Wenn die ÖVF entlang von Hecken, Gewässern, Feldwegen und Waldrändern angelegt werden, haben sie oftmals deutlich höhere ökologische Effekte. Eine streifenförmige Anlage ist jedoch für den Landwirt aufwändiger zu realisieren und bedarf daher einer speziellen Förderung. Es wird vorgeschlagen, dass die streifenförmige Anlage von mindestens 12 m Breite und die vernetzte Anlage dieser Flächen besonders gefördert werden.

Beratung: Die Umsetzung der ÖVF ist für viele Landwirte nicht einfach, da sie mit diesem Themenfeld bislang keine Erfahrung haben. Es wird vorgeschlagen, dass eine Beratung für die Landwirte aufgebaut wird: In jedem Landkreis/Naturraum sollten ein oder mehrere Berater für die Landwirte zur Verfügung stehen, die sie im Hinblick auf die Anlage der ÖVF, das Ausmessen in der Fläche und die Inanspruchnahme von AUM beraten. Diese Beratung sollte für die Landwirte kostenlos sein. Auch sollten Demobetriebe für die Anlage von ÖVF geschaffen werden. Die Vernetzungsmaßnahmen können eine enorme Wirkung entfalten und die ökologische Effektivität ist weitaus größer als bei ungesteuerten und unvernetzten ÖVF; deshalb lohnen sich die hierfür zusätzlich notwendigen Mittel.

Monitoring und Evaluierung: Für das Monitoring und die Evaluierung der Wirkungen der ÖVF sollten Finanzmittel bereitgestellt werden, damit von Anfang an eine entsprechende Wirkungskontrolle konzipiert werden kann.

Dank

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Projekt wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

Literatur

Benton, T.G., Vickery, J.A., Wilson, J.D. (2003): Farmland biodiversity – is habitat heterogeneity the key? Trends Ecol. Evol. 18, 182-188.

Degenbeck, M., Vollrath, B., Werner, A. (2013): Mehr Vielfalt im Energiepflanzenanbau durch Wildpflanzenmischungen. LWG Veitshöchheim, Broschüre, 8 S., http://www.lwg.bayern.de/landespflege/landschaftspflege/45798/vielfalt_energiepflanzenanbau.pdf, Zugriff am 09.04.2013.

EU-Kommission (2011): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Dokument KOM(2011) 625 endgültig/2, Brüssel, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com 625/625_de.pdf , Zugriff am 24.03.2013.

Flade, M., Grüneberg, C., Sudfeldt, C., Wahl, J. (2008): Birds and Biodiversity in Germany. 2010 Target. DDA, NABU, DRV, DO-G, Münster (54 pp.).

Fuchs, D., Oppermann, R., Krismann, A. (2011): Umsetzung des High Nature Value Farmland-Indikators in Deutschland. Ergebnisse eines Forschungsvorhabens. Bericht unter http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/Projektbericht_HNV_Maerz2011.pdf, Zugriff am 24.02.2013.

Holzschuh, A., Dudenhöffer, J.-H., Tscharntke, T. (2012): Landscapes with wild bee habitats enhance pollination, fruit set and yield of sweet cherry. Biol. Conserv. 153, 101-107.

Jansen, S., Dziewiaty, K. (2009): Auswirkungen des Verlustes von Stilllegungsflächen auf Bestände und Bruterfolg von Vögeln in der Agrarlandschaft der Prignitz. Unveröff. Gutachten im Auftrag der Staatl. Vogelschutzwarte Buckow. Hinzdorf, Seedorf.

NABU (Naturschutzbund Deutschland, 2008): Die Bedeutung der obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt. Bonn/Berlin, 36 S.

–, IFAB, Projektbüro dziewiaty + bernardy (2013): Naturverträgliche Nutzung ökologischer Vorrangflächen – ein Mehrwert für Biodiversität und Landwirtschaft? Schlussbericht Februar 2013, Berlin, 74 S., Download unter http://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/landwirtschaft/agrarreform/130305-nabu-bericht-vorrangflae chen.pdf.

Newton, I. (2004): The recent declines of farmland bird populations in Britain: an appraisal of causal factors and conservation actions. Ibis 146, 579-600.

Oppermann, R, Braband, D., Haack, S. (2005): Naturindikatoren für die landwirtschaftliche Praxis. Ber. ü. Landw. 83, 76-102.

–, Fuchs, D., Krismann, A. (2008): Endbericht zum F+E-Vorhaben „Entwicklung des High Nature Value Farmland-Indikators“ (FKZ 3507 80 800) des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Unveröff. Bericht.

Statistisches Bundesamt (2012): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht 2012. Wiesbaden, 79 S.

Sudfeldt, C., Wahl, J., Mitschke, A., Flade, M., Schwarz, J., Grüneberg, C., Boschert C., Berlin, K. (2010): Vogelmonitoring in Deutschland – Ergebnisse und Erfahrungen. Naturschutz und Biologische Vielfalt 83, 99-117.

Anschrift der Verfasser(innen): Florian Schöne, Stellvertretender Fachbereichsleiter Naturschutz und Umweltpolitik, Naturschutzbund Deutschland, Charitéstraße 3, D-10117 Berlin, E-Mail Florian.Schoene@nabu.de, Internet http://www.nabu.de; Dr. Rainer Oppermann und Dipl.-Ing. (agr.) Jessica Gelhausen, Institut für Agrarökologie und Biodiversität (IFAB), Böcklinstraße 27, D-68163 Mannheim, E-Mail oppermann@ifab-mannheim.de und gelhausen @ifab-mannheim.de, Internet http://www.ifab-mannheim.de; Dr. Krista Dziewiaty, dziewiaty+bernardy Biologische Bestandserhebungen und Planung, Löcknitzstraße 12, D-19309 Seedorf, E-Mail Krista.Dziewiaty@t-online.de, Internet http://www.dziewiaty-bernardy.de; Petra Bernardy, dziewiaty+bernardy, Windschlag 5, D-29456 Hitzacker, E-Mail info@dziewiaty-bernardy.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.