Erhaltungszustand der Populationen von Heldbock und Hirschkäfer

Abstracts

Zur Bewertung des Zustands der Populationen des Heldbocks (Cerambyx cerdo) und des Hirschkäfers (Lucanus cervus) in Deutschland gibt der Beitrag Empfehlungen auf der Grundlage verschiedener bisher hierfür nicht angewandter Erfassungsmethoden.

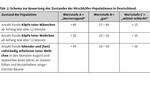

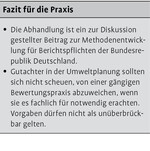

Näheres zur Bewertung zeigen zwei Tabellen, in denen Anzahlen bestimmter Nachweise Wertstufen zugeordnet sind. Die Methoden zur Erfassung und ihre Anwendung werden ausführlich beschrieben.

Conservation Status of the Populations of Great Capricorn Beetle and Stag Beetle – Recommendations for their evaluation in Germany

The paper provides recommendations for the evaluation of the conservation status of the populations of the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) and of the Stag Beetle (Lucanus cervus) on the base of collection methods which have not been applied so far. This evaluation has been illustrated by two tables which include the assignment of the numbers of certain proofs to evaluation stages. The paper includes a detailed description of the collection methods.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Nach Artikel 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) hat die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Hoheitsgebiet auch den Erhaltungszustand der Arten Heldbock und Hirschkäfer (Coleoptera: Cerambycidae, Lucanidae) zu überwachen. Die wichtigsten Ergebnisse einschließlich einer Erfolgskontrolle sind nach Artikel 17 dieser Richtlinie in Berichtsform an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

Teil der Überwachung ist die Erfas-sung und Bewertung des Zustands der Populationen dieser Arten, was im Zuge eines Stichprobenmonitorings geschieht (Schnitter 2010). Hierfür liegen Bewertungsbögen vor, die auf Vorschlägen basieren, welche in Bund-Länder-Arbeitskreisen zwischen zahlreichen Experten abgestimmt wurden (PAN & ILÖK 2010).

Die Bewertungsbögen haben den Charakter von Arbeitspapieren (PAN & ILÖK 2010). Wer sie anwendet, wird aus der Praxis heraus gegebenenfalls zu eigenen Vorschlägen kommen, wie sie weiter entwickelt werden sollten. Folgend werden Empfehlungen zur Bewertung des Zustands der Heldbock- und Hirschkäfer-Populationen in Deutschland ausgesprochen. Aus welchen Gründen das geschieht, wird näher ausgeführt.

2 Heldbock (Cerambyx cerdo)

2.1 Grundlagen

In Mitteleuropa erfolgt die Entwicklung ausschließlich in Eichen, besonders in latent geschädigten lebenden Stämmen starker Dimension (Klausnitzer et al. 2003). Locker strukturierte Bestände ohne Unterwuchs werden bevorzugt (Neumann 1997). Dort befinden sich die Schlupflöcher überwiegend in Bodennähe (Albert et al. 2012). In geschlossenen Beständen sind am ehesten noch obere stärkere Äste und Stammabschnitte sowie die Wipfelregion besiedelt (Neumann 1997).

Zur Bewertung des Zustandes der Populationen empfehlen PAN & ILÖK (2010), die frischen Schlupflöcher vor der Flugzeit der Käfer in den Monaten September bis April auszuzählen. Die frischen Schlupflöcher sind von den älteren an ihrer roten Umgrenzung zu unterscheiden (Buse et al. 2007).

Schon Müller (2001) weist darauf hin, dass an vitalen Eichen, die erst im Anfangsstadium befallen sind bzw. Bohrungen in über 5m Höhe aufweisen, die Erfassung sehr zeitaufwändig ist und daher Angaben zur Besiedlung nur eingeschränkt möglich sind. Zu neuen Schlupflöchern führt er aus, dass sie ab Höhen über 3 m auch mit einem Fernglas kaum noch sicher zu erkennen sind. Sofern es sich um Eichen handelt, die von anderen Bäumen umgeben und nur noch im Kronenbereich besiedelt sind, kann diese Information vollauf bestätigt werden. Auf trockenen Sandböden gibt es bisweilen dermaßen dichte Bestände an aufgelaufener Später Traubenkirsche (Prunus serotina), dass es schwierig ist, überhaupt an den Stamm einer Heldbock-Eiche zu gelangen.

Eichen mit starkem Heldbock-Befall weisen oft eine Vielzahl von Spechteinschlägen auf. Mitunter sind weite Abschnitte des Stammes bis in die Krone hinauf aufgemeißelt (Abb. 1). Nicht nur die vorhandenen Schlupflöcher werden mit zerstört, es gehen auch Bereiche verloren, in denen es zur Anlage frischer Schlupflöcher hätte kommen können. Heldböcke sind später dennoch auf diesen Bäumen oft zu mehreren zu sehen, verpaaren sich (Abb. 2) und es erfolgen Eiablagen.

Wie groß der Anteil der Bäume sein kann, die aktuell besiedelt sind, an denen vom Boden aus aber keine frischen Schlupflöcher zu sehen sind, ist nicht untersucht. Aufgrund zahlreicher eigener Funde von Heldbock-Resten unter Eichen, die anhand alter Fraßgänge und/oder alter Schlupflöcher als Heldbock-Eichen erkannt und auf denen keine frischen Schlupflöcher gesehen wurden, vermutet der Verfasser, dass bei ausschließlicher Suche nach frischen Schlupflöchern viele Eichen nicht als aktuell vom Heldbock besiedelt eingestuft werden. Eine darauf ausgerichtete neue Erfassungsmethode muss das berücksichtigen.

2.2 Räumliche Abgrenzung einer Population

Die Käfer, sowohl die Männchen als auch die Weibchen, sind in der Lage, unter Einlegen von Pausen größere Entfernungen zurückzulegen. Neumann (1985) erwähnt Flugstrecken von 4000 m und mehr, weist aber auch darauf hin, dass sich der Käfer vorwiegend an seinem Brutbaum aufhält, also grundsätzlich ortstreu ist. Über 70 % der Flüge enden nach maximal 250m (Nalepa 2010). Abgesehen von einigen wenigen Individuen, die sich weiter als 1000 m von ihrem Brutbaum entfernen und dann Vorkommen durch Genaustausch vielleicht vernetzen, erscheint es als pragmatischer Ansatz gerechtfertigt, alle besiedelten Bäume und deren Umfeld bis zu einer Entfernung von eben 1000m als Lebensraum der betreffenden Population zu definieren. Von jedem äußeren örtlichen Punkt dieses Lebensraumes aus betrachtet gehören somit alle Brutbäume ebenfalls zur Population, die nicht weiter als 1000 m entfernt sind. Alle anderen dürfen für die Bewertung des Zustands der betrachteten Population nicht herangezogen werden.

2.3 Erfassungsmethode

Bestmöglich ist die Anzahl der aktuell besiedelten Brutbäume zu ermitteln. Hierzu ist an den Eichen nach den Heldbock-Imagines und von ihnen stammenden Chitinteilen zu suchen. Bäume mit einem Stammumfang von weniger als 100cm in einer Höhe von 1m über dem Boden können unberücksichtigt bleiben, da sie nur ausnahmsweise besiedelt sind.

Die Käfer sind von Anfang/Mitte Mai bis Mitte/Ende August anzutreffen. Chitinteile können am Fuße der Bäume vielfach bis weit in den Herbst hinein gefunden werden. Nur in Ausnahmefällen wird der kundige Betrachter an einem Baum frische Schlupflöcher entdecken, darauf folgend dort aber weder Imagines noch Käferreste sehen. Bis auf die Fälle, wo ein Baum erst in den letzten Jahren neu besiedelt wurde und an ihm keine Schlupflöcher zu entdecken sind, sind die Imagines nur auf Bäumen zu sehen, die als vom Heldbock befallen zu erkennen sind, und sei es nur anhand einiger weniger alter Schlupflöcher.

Ein Baum wird als aktuell besiedelt eingestuft, wenn auf ihm Imagines gesehen und/oder unter ihm Chitinteile gefunden wurden und er nicht vollkommen abgestorben ist. Tote Bäume bleiben unbeachtet, da an ihnen keine Eier mehr abgelegt werden. Dass Käfer auf einem lebenden Baum gesehen werden, in dem sich keine Individuen der Art entwickeln, oder dass Chitinteile hierhin verschleppt wurden, wird als das Erfassungsergebnis insgesamt nur wenig beeinflussend hingenommen.

Noch mehr oder weniger vollständig erhaltene tote Käfer fallen selbst zwischen dicht und hoch wachsenden Gräsern gut auf. Auch Flügeldecken sind verhältnismäßig einfach zu entdecken (Abb. 3). Seltener sind Funde anderer Chitinteile, ohne dass im Umfeld wenigstens eine Flügeldecke vorhanden ist.

Das Erfassungsergebnis ist selbstverständlich davon abhängig, wie viel Zeit für die Suche nach den Imagines und Chitinteilen aufgebracht wird. Die Suche sollte sich über mindestens zwei Jahre erstrecken. Nach den Imagines sollte vorwiegend in der Abenddämmerung und in den ersten Nachtstunden geschaut werden. Viele Käfer sind überdies in den Nachmittagsstunden in den ersten Wochen nach ihrem Schlupf dabei zu beobachten, wie sie von einem Baum zu einem anderen in der näheren Umgebung fliegen.

3 Hirschkäfer (Lucanus cervus)

3.1 Grundlagen

Bevorzugte Entwicklungshabitate sind vermorschte, große Wurzelstöcke und Wurzelbereiche alter Bäume (Brechtel & Kostenbader 2002). Vermutet wird, dass das Stadium der Holzzersetzung durch die vorbereitende Wirkung bestimmter Pilze von besonderer Bedeutung ist (Klausnitzer & Wurst 2003).

Eine Empfehlung zur Bewertung des Zustands der Populationen wird von PAN & ILÖK (2010) nicht gegeben. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass für jede biogeografische Region die Nachweise in ihr zu zählen sind. Ein Nachweis ist dabei der Fund von mindestens einem Individuum. Wie viele Nachweise in einem Fortpflanzungszeitraum wie zu werten sind, wird nicht dargelegt.

Harvey et al. (2011a) beschreiben verschiedene Methoden, mit denen adulte Käfer gefangen und gezählt werden können. Einher geht damit die Hoffnung, dass künftige Umfragen in der Lage sein werden, Bestandsänderungen zu bestimmen (Harvey et al. 2011b). Wie folgend dargelegt wird, könnte dieses auch anhand von Totfunden erfolgen.

3.2 Räumliche Abgrenzung einer Population

Nach Brechtel & Kostenbader (2002) fliegen männliche Hirschkäfer Saftmale als Rendevous-Plätze an Bäumen aus Entfernungen von bis zu 5km an. Ein funktionaler Zusammenhang zwischen Saftmal und Verpaarung besteht jedoch nicht (Rink 2006). Harvey et al. (2011a) vermuten, dass sich die Männchen nicht weiter als 12km ausbreiten. Rink (2006) meint allerdings, dass die Männchen zum Genfluss lediglich in einer Entfernung von bis zu 2km von ihrem Schlupfort beitragen. Ihm zufolge fliegen die Weibchen weniger weit.

Es sei angenommen, dass alle Imagines, die in einem Radius von 5km von einem zuvor nach den Ansprüchen der Art an ihren Lebensraum für günstig befundenen Punkt leben und an dem Hirschkäfer gesehen wurden, Teil der jeweiligen Population sind. Dieser Definition folgend könnten wiederum pragmatisch definiert von jedem äußeren Punkt dieser Fläche aus alle Hirschkäfer bis zu weiteren 5km mit der Population in einem Genaustausch sein. Vorliegen würde eine Metapopulation. Deren Zustand zu ermitteln, wäre jedoch aufgrund des damit verbundenen Erfassungsaufwands kaum noch möglich.

3.3 Erfassungsmethode

Der Verfasser verfolgt zur Bewertung des Populationszustands drei Wege. Zwei beruhen auf den im Gelände liegenden toten Käfern, einer auf der Suche nach noch lebenden wie auch nach toten Weibchen an ihren potenziellen Eiablageorten.

Je größer die Anzahl der in einem Untersuchungsgebiet zur Fortpflanzungsperiode geschlüpften Hirschkäfer ist, desto mehr tote Hirschkäfer können grundsätzlich in ihm über einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Beginn des Schlupfes der ersten Käfer Anfang Mai gefunden werden. Selbst im folgenden Frühjahr sind noch Käferreste vorhanden.

Viele Totfunde ergeben sich auf Wegen und Schneisen sowie unter alten Laubbäumen (zumeist Eichen), die auf trockenen bis frischen Böden an Waldrändern und anderen lichten Bereichen wachsen. Mitunter kann aber auch eine Suche in dichterer Waldbestockung zu vielen Funden führen. Weibliche Hirschkäfer, die ihre Puppenwiege verlassen hatten, und Reste solcher Imagines sind oft auch am Fuße toter, noch stehender Bäume und an den Wurzeltellern umgestürzter Bäume zu finden. Wie die Stammfüße lebender, alter Bäume sind dieses potenzielle Eiablageorte.

Bei den ersten beiden Wegen, der Suche nach toten Männchen bzw. toten Weibchen, werden aus der Fundmenge nur die Köpfe berücksichtigt. Funde einzelner Mandibeln, von Flügeldecken, Beinen oder beispielsweise von Käfern, denen der Kopf fehlt, werden nicht mitgezählt. Köpfe männlicher Hirschkäfer mit fehlender/n Mandibel/n werden nicht „verworfen“. Die Anzahl der gefundenen Köpfe wird als repräsentativ für die Anzahl der Individuen angesehen, die prinzipiell untereinander die Möglichkeit zur Paarung und Fortpflanzung hatten. Bei einer individuenreichen Population können bei intensiver Suche und richtiger Vorgehensweise über 100 Köpfe toter Hirschkäfer gefunden werden (Abb. 4, 5), dabei offenbar zumeist mehr von männlichen als von weiblichen Tieren.

Beim dritten Weg werden die in den Monaten August und September an potenziellen Eiablageorten gefundenen weiblichen Käfer gezählt. Addiert werden die toten, zumindest fast vollständig erhaltenen und die noch lebenden Weibchen (Abb. 6). In Übereinstimmung mit § 45 Abs. 4 BNatSchG dürfen die Totfunde der Natur entnommen werden. Die an ihren Fundorten verbleibenden lebenden Weibchen sind zur Vermeidung von Mehrfachzählungen individuell zu markieren. Ein wenig wasserfeste Farbe (z.B. Nagellack) auf einer Flügeldecke genügt hierzu. Werden die toten Weibchen nicht entfernt, sollten sie gleichfalls markiert werden.

Der dritte Weg eröffnet es, den Zustand einer Population nur anhand von Käfern zu beurteilen, für die weitgehend davon ausgegangen werden kann, dass sie sich fortgepflanzt haben. Weibchen, welche zu dieser Zeit an den betreffenden Orten mehr oder weniger zerlegt gefunden werden, bleiben hierbei unbeachtet, da ihr Erhaltungszustand auch Indiz dafür sein kann, dass sie schon länger dort liegen und nicht zur Eiablage kamen (z.B. Reste wühlender Wildschweine).

Da von Jahr zu Jahr unterschiedlich viele Käfer schlüpfen, ist die jeweilige Erfassung in der Regel über mehrere Jahre durchzuführen. Den Zustand einer Population über die in den Monaten August und September an ihren potenziellen Eiablageorten gefundenen Weibchen bewerten zu wollen, kann am langwierigsten sein, auch wegen besonderer zwischen dem Schlüpfen der Käfer und dem Erfassungszeitraum wirkender Faktoren (Großwetterlage u.a.). Bei den beiden anderen methodischen Wegen sind zumeist nicht mehr als drei Jahre erforderlich, um zu einer verlässlichen Bewertung zu kommen.

4 Bewertung

Die Bewertung des Zustands der Populationen beider Käferarten erfolgt nach dem Modell von Neukirchen et al. (2005) mit den Wertstufen A: „hervorragend“, B: „gut“ und C: „mittel bis schlecht“ (Tab. 1 und 2).

Dabei sind die Zahlen in den Tabellen so gewählt, dass der Zustand einer Population in Deutschland nur in wenigen Fällen mit „hervorragend“ zu bezeichnen sein dürfte. So nennt Malchau (2010) insgesamt 51 nach der FFH-Richtlinie geschützte Gebiete in Sachsen-Anhalt mit Hirschkäfer-Nachweisen, doch eine Population der Wertstufe A ist aus seinen Angaben für keines dieser Gebiete ableitbar. Nach eigenen Erhebungen trifft das allerdings nicht auf das Gebiet „Colbitz-Letzlinger Heide“ zu. Nach allen vorgestellten Erfassungsmethoden ist der Zustand einer dortigen Population „hervorragend“.

Literatur

Albert, J., Platek, M., Cizek, L. (2012): Vertical stratification and microhabitat selection by the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae) in open-grown, veteran oaks. European Journal of Entomology 109, 553-559.

Brechtel, F., Kostenbader, H. (2002): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart, 632 S.

Buse, J., Schröder, B., Assmann, T. (2007): Modelling habitat and spatial distribution of an endangered longhorn beetle – A case study for saproxylic insect conservation. Biological Conservation 137, 372-381.

Harvey, D.J., Hawes, C.J., Gange, A.C., Finch, P., Chesmore, D., Farr, I. (2011a): Development of non-invasive monitoring methods for larvae and adults of the stag beetle, Lucanus cervus. Insect Conservation and Diversity 4, 4-14.

–, Gange, A.C., Hawes, C.J., Rink, M. (2011b): Bionomics and distribution of the stag beetle, Lucanus cervus (L.) across Europe. Insect Conservation and Diversity 4, 23-28.

Klausnitzer, B., Bense, U., Neumann, V. (2003): Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758. In: Petersen, B., Ellwanger, G., Biewald, G., Hauke, U., Ludwig, G., Pretscher, P., Schröder, E., Ssymank, A., Hrsg., Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 1: Pflanzen und Wirbellose, Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 69 (1), 362-370.

–, Wurst, C. (2003): Lucanus cervus (Linnaeus, 1758). In: Petersen, B., Ellwanger, G., Biewald, G., Hauke, U., Ludwig, G., Pretscher, P., Schröder, E., Ssymank, A., Hrsg., Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 1: Pflanzen und Wirbellose, Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 69 (1), 403-414.

Malchau, W. (2010): Lucanus cervus (Linnaeus, 1775) – Hirschkäfer. In: Malchau, W., Meyer, F., Schnitter, P., Bearb., Bewertung des Erhaltungszustandes der wirbellosen Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2/2010, 223-280.

Müller, T. (2001): Heldbock (Cerambyx cerdo). In: Fartmann, T., Gunnemann, H., Salm, P., Schröder, E., Hrsg., Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten, Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhangs II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie, Angew. Landschaftsökol. 42, 287-295.

Nalepa, N. (2010): Ausbreitungsfähigkeit einer vom Aussterben bedrohten Bockkäferart (Cerambyx cerdo) – eine Analyse mittels Radiotelemetrie und Fang-Markierung-Wiederfang. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Biologie, unveröff. Staatsexamensarb., 36 S.

Neukirchen, M., Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Schröder, E. (2005): Empfehlungen für die Bewertung des günstigen Erhaltungszustandes für die Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie in Deutschland. Natur und Landschaft 80 (4), 168-171.

Neumann, V. (1985): Der Heldbock. A. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt, 103 S.

– (1997): Der Heldbockkäfer (Cerambyx cerdo L.). A. Antonow, Frankfurt am Main, 63 S.

PAN (Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH, München), ILÖK (Institut für Landschaftsökologie, AG Bodenzönologie, Münster) (2010): Bewertung des Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Deutschland. Überarbeitete Bewertungsbögen der Bund-Länder-Arbeitskreise als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring. Unveröff. Werkarbeit im Auftrage des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), 206 S.

Rink, M. (2006): Der Hirschkäfer Lucanus cervus in der Kulturlandschaft: Ausbreitungsverhalten, Habitatnutzung und Reproduktionsbiologie im Flusstal. Diss. Univ. Koblenz-Landau, IV + 148 S.

Schnitter, P. (2010): Monitoring. In: Malchau, W., Meyer, F., Schnitter, P., Bearb., Bewertung des Erhaltungszustandes der wirbellosen Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Sachsen-Anhalt, Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2/2010, 9-12.

Anschrift des Verfassers: Dr. Reiner Theunert, Umwelt & Planung Dr. Theunert – Fachbüro für Umweltplanung, Allensteiner Weg 6, D-31249 Hohenhameln, E-Mail kauers.theunert@t-online.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.