Biologische Vielfalt und Klimawandel als Herausforderung für Tourismusdestinationen

Abstracts

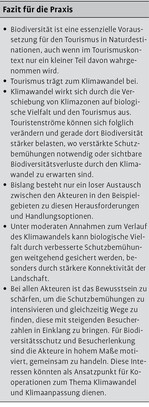

Da die biologische Vielfalt die Eigenart von Landschaften mit prägt, bestehen enge Zusammenhänge zwischen einer hohen biologischen Vielfalt und einer bevorzugten Erholungsnutzung. Touristische Aktivitäten und Klimawandel stellen insbesondere für Schutzgebiete komplexe und sich gegenseitig beeinflussende Herausforderungen dar. Eine wichtige Zielstellung von Schutzgebieten ist es daher, gemeinsam getragene Strategien für eine nachhaltige Entwicklung von Tourismusdestinationen zu erarbeiten, welche die Themenfelder einer Sicherung der biologischen Vielfalt, der Anpassung an den Klimawandel und der Reduktion von Treibhausgasemissionen beinhalten. Am Beispiel von vier deutschen Schutzgebieten wird ermittelt, inwieweit diese Ziele bereits aktiv verfolgt werden. Außerdem wird die Wahrnehmung des Themenfeldes durch lokale Akteure aufgezeigt.

Insbesondere die Facette „Anpassung an den Klimawandel“ wird derzeit kaum als dringliche Aufgabe angesehen. Eigene und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten werden als gering eingeschätzt, das Themendreieck generell und speziell die Berücksichtigung des Klimaaspekts im täglichen Handeln spiegeln sich meist nicht direkt wider. Mit Blick auf den Biodiversitätsverlust und den Klimawandel sollte aber bereits heute gehandelt werden, z.B. zur Sicherung von Korridoren und der Konnektivität der Landschaft als wichtige Schlüsselkriterien, um Ausweichbewegungen von Arten im Klimawandel zu ermöglichen. Um dieses zu gewährleisten, müssen auch die touristische Planung und Nutzungskonzepte hierauf abgestimmt werden.

Biological Diversity and Climate Change as Challenges for Tourist Destinations – Perception and need for action in ecologically valuable regions in Germany

Since biological diversity decisively influences the character of landscapes there is a close relationship between a high biological diversity and preferred recreational landscapes. Particularly for protection areas touristic activities and climate change are complex and interactive challenges. Against this background it is an important objective of protection areas to prepare concerted strategies for the sustainable development of tourism destinations which include the aspects of the protection of the natural diversity, adaption to climate change and reduction of greenhouse gas emissions.

Using the example of four German protection areas the study has investigated how far these aims are already persecuted. Further, the perception of this topic among local people involved has been investigated.

Particularly the aspect “adaptation to climate change” so far has hardly been perceived as an urgent task. Individual and joint opportunities for action have been assessed as very limited, the consideration of these topics, particularly the aspect of climate change, is hardly reflected in the daily activities. There is however urgent need for immediate action facing the loss of biodiversity and climate change, e.g. by safeguarding corridors and the connectivity of the landscape as important key criteria to enable migration of species due to the changing climate. Future development plans for tourism and land use concepts need respective adaptations.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Problemstellung

1.1 Biologische Vielfalt, Klimawandel, Tourismus – ein Themenaufriss

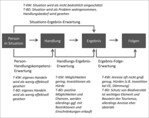

Biologische Vielfalt, Klimawandel und Tourismus stehen in enger Beziehung zueinander und beeinflussen sich auf verschiedenen Wegen gegenseitig (Abb. 1). Biologische Vielfalt stellt ein wichtiges Kapital für Tourismusdestinationen dar und es bestehen enge Zusammenhänge zu einer bevorzugten Nutzung für Erholungszwecke (BMU 2007, Pröbstl 2010, SfTE 2005). Tourismus kann jedoch zu teilweise erheblichen Beeinträchtigungen der Biodiversität führen, z.B. kann Trittbelastung zu einer beachtlichen mechanischen Schädigung der Vegetation führen, wenn das Wegegebot in Schutzgebieten missachtet wird (Schemel & Erbguth 2000). Ebenso kann die Fauna (z.B. Auerwild oder Wasservögel) gestört werden, was sich insbesondere in sensiblen Zeiten wie der Brut- oder Balzzeit negativ auf Populationen auswirken kann (Suchant & Braunisch 2008). Auch andere Faktoren, wie die Erhöhung der Durchschnittstemperaturen und Veränderungen im Wasserhaushalt, hervorgerufen durch den Klimawandel, oder eine Veränderung der Landnutzung (z.B. Energiepflanzenanbau), stellen komplexe Herausforderungen dar (vgl. Job et al. 2011).

Der Tourismus wird für 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich gemacht und gilt damit als Mitverursacher des Klimawandels (UNWTO et al. 2008). Tourismus wird wiederum erheblich durch das Klima beeinflusst. Klimatische Faktoren sind oftmals Hauptursache für eine stark ausgeprägte Saisonalität von Tourismusregionen und limitierende Faktoren für bestimmte Aktivitäten (Perch-Nielsen et al. 2010). Veränderte Klimaverhältnisse können sich in einer Saisonverkürzung oder -verlängerung ausdrücken und Einfluss auf Freizeitaktivitäten (z.B. Wintersportmöglichkeiten) haben (Amelung et al. 2007).

Veränderte Klimabedingungen können sich auch ökonomisch in steigenden Versorgungs- und Instandhaltungskosten auswirken, etwa für Infrastruktur, Wasserversorgung oder Klimatisierung (Keller & Wachler 2008, UNWTO 2009). Das IPCC (2007) verweist auf die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Herausforderungen, die Planung in verschiedenen Bereichen, so auch in Tourismusregionen, entsprechend anzupassen.

Als Haupttriebkraft des Biodiversitätsverlustes wird neben der direkten Zerstörung von Lebensräumen auch der Klimawandel verantwortlich gemacht (Millennium Ecosystem Assessment 2005, Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2006). Um diese Entwicklungen zu stoppen, wurden in der Nationalen Biodiversitätsstrategie (BmU 2007) für Tourismusregionen Handlungsziele formuliert, um den Arten- und Lebensraumverlust zu stoppen. Dort werden eine nachhaltige touristische Planung, eine bessere Berücksichtigung von Naturschutzaspekten, Besucherlenkung, eine verbesserte Kooperation der Akteure und die Förderung nachhaltiger Tourismusformen als konkrete Handlungsziele formuliert.

1.2 Problemstellung

Zum Thema Klimawandel und Adaption gab es in den vergangenen Jahren eine Reihe von großen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die auch die Aspekte Tourismus und biologische Vielfalt thematisieren. So analysierte das Projekt KUNTIKUM die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus am Beispiel der Nordseeküste und des Schwarzwaldes ( http://www.klimatrends.de ), das Projekt ClimAlpTour (Geografski Inštitut Antona Melika ZRC SAZU 2011) untersuchte Herausforderungen für den Tourismus im Alpenraum, die sich durch wandelnde Klimaverhältnisse ergeben ( http://www.climalptour.eu ). Die KLIMZUG-Projekte RADOST ( http://www.klimzug-radost.de ), INKA BB ( http://wwwinka-bb.de. ) und REGKLAM ( http://www.regklam.de ) befassten sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die deutsche Ostseeküste, das nordostdeutsche Tiefland bzw. die Region Dresden.

In diesen Projekten wurden auch Auswirkungen auf Tourismus, Landwirtschaft, Natur- und Küstenschutz sowie Gewässermanagement und erneuerbare Energien thematisiert. Im Themenfeld Biodiversität – Klimawandel – Tourismus standen jedoch zumeist bilaterale Wechselwirkungen im Fokus der Analysen. Das Zusammenwirken aller drei Themenbereiche, die Sichtweisen und Motivation der Akteure zum Handeln wurden hingegen bislang kaum vertieft betrachtet. Daher soll im Folgenden am Beispiel von vier deutschen Schutzgebieten die Wahrnehmung des Themenfeldes biologische Vielfalt – Klimawandel – Tourismus durch lokale Akteure aufgezeigt werden. Weiter wird untersucht, welche Anreize für Handeln im Hinblick auf Adaption und Mitigation unter den Akteuren bestehen und was sie bereits heute unternehmen.

2 Methoden

Exemplarisch für die in Deutschland typischen Naturräume wurden das Biosphärenreservat Südost-Rügen als Stellvertreter für Küstenregionen, der Naturpark Feldberger Seenlandschaft für gewässerreiche Regionen im norddeutschen Tiefland, das Gebiet des Naturschutzgroßprojekts Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental im Südschwarzwald für Mittelgebirgsregionen und das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen für Hochgebirge ausgewählt (siehe Abb.2).

Zentrale Zielsetzung der gewählten Schutzgebiete ist die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung durch gemeinsames Handeln von Naturschutz und Tourismus. Neben ehrenamtlich aktiven Personen sind Naturschutz und Tourismus institutionalisiert und vernetzt. Dieses vereinfacht den Zugang zu verschiedenen Akteuren, wie Tourismusunternehmern, Gemeindevertretern, Ehrenamtlichen, Fachverwaltungen und Planern.

Um Wahrnehmungen und das aktuelle Handeln bzw. den Handlungsbedarf der Akteure zu erfassen, wurden leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt. Aufbauend auf ersten explorativen Interviews mit den Leitern der jeweiligen Tourismusverbände und einer leitenden Person der jeweiligen Schutzgebiete wurde ein Fragenkatalog erarbeitet, der übergeordnete Fragen zu den folgenden Themenfeldern in allen untersuchten Beispielregionen beantworten sollte:

Was wird im Tourismuskontext der untersuchten Regionen unter Biodiversität verstanden? Welche Facetten werden von Touristen und Touristikern wahrgenommen?

Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen Tourismus und Biodiversität in der Region?

Wie wird der Klimawandel von Akteuren wahrgenommen? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel nach Ansicht der Akteure aktuell und künftig auf den regionalen Tourismus und die regionale Biodiversität?

Welche konkreten Maßnahmen zu Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversitätsschutz werden in den Regionen bereits ergriffen bzw. sollten ergriffen werden?

Gibt es dazu Handlungskoalitionen in der Region?

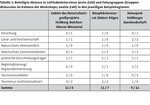

In den Regionen wurden jeweils zwischen neun und zwölf Experteninterviews mit unterschiedlichen Akteuren geführt (Tab.1). Da die Allgäuer Hochalpen im Rahmen eines vereinfachten Ansatzes untersucht werden, wurden hier nur mit wenigen Schlüsselakteuren verkürzte Interviews geführt, bei denen das Augenmerk auf einer Validierung der Aussagen aus den anderen Untersuchungsgebieten lag. Bei der Auswahl der Experten wurde nach dem Prinzip der maximalen Kontrastierung (Hunziker 2000) vorgegangen, um ein möglichst breites Spektrum an verschiedenen Sichtweisen und Meinungen abzubilden. Dabei wurden weitere Interviewpartner gewonnen, indem in den Interviews gezielt nach Vertretern mit einer anderen Meinung gefragt und darum gebeten wurde, weitere Schlüsselakteure und deren Funktion zu benennen, die dann für ein Interview kontaktiert wurden.

Im Anschluss an die Interviews wurde in den Beispielgebieten ein Workshop mit Schlüsselakteuren durchgeführt. In Gruppendiskussionen, die jeweils zwischen sieben und elf Teilnehmer (s. Tab.1) umfassten, wurden die oben genannten übergeordneten Fragen diskutiert. Durch die bewusste Teilnehmerauswahl (hier: gemeinsamer regionaler Bezug, ähnliches Hintergrundwissen, jedoch unterschiedliche Arbeitsbereiche und Interessenlagen) sollten möglichst verschiedene Sichtweisen ausgelotet (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2008) sowie die Gründe für ein Handeln oder Nicht-Handeln ermittelt werden.

Komplexe Rahmenmodelle aus der Umweltpsychologie (Bell et al. 1996, Fuhrer 1995, Homburg & Matthies 1998) verdeutlichen Umwelthandeln. Im integrierten Handlungsmodell von Matthies (2005) können die Faktoren analysiert werden, die dazu führen, dass Akteure umweltgerecht handeln oder nicht. Motivation spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Für unsere Betrachtung legen wir das kognitive Motivationsmodell von Rheinberg (2006) zugrunde, da es aufgrund der handlungstheoretischen Überlegungen das aktuelle Handeln der Akteure in den Beispielgebieten anschaulich zu erklären vermag (Abb.3). Das Modell verdeutlicht, dass die Handlungstendenz der Akteure umso stärker wird, je sicherer das Handlungsergebnis Folgen mit hohem Anreizwert nach sich zieht und die Erreichbarkeit dieser Anreize vom eigenen Handeln der Akteure als möglich angesehen wird. Erklärende Größen für ein Handeln sind angestrebte Zielzustände und Anreize, welche es für die Person attraktiv machen, diese Ziele zu erreichen (Rheinberg 2006).

Wird das handlungspsychologische Modell von Rheinberg zugrunde gelegt, gibt es vier Arten der Erwartung, die ein eigenes Handeln stimulieren: die Situations-Ergebniserwartung, die Handlungskompetenz, die Handlungs-Ergebniserwartung und den Anreiz zum Handeln. Die Situations-Ergebniserwartung beschreibt dabei die Wahrnehmung, ob ein Handeln notwendig ist. Handlungskompetenz bedeutet, ob sich eine Person in der Lage sieht, handeln zu können und Handeln etwas bewirkt. Die Handlungs-Ergebniserwartung erläutert die Abwägung, ob Handeln zu einem Ergebnis führt. Schließlich erfolgt nach diesem Modell auch eine Ergebnis-Folge-Erwartung, in der durch das handelnde Individuum bewertet wird, welche Vorteile bzw. Nutznießen aus dem Handeln gezogen werden können. Ein Handeln erfolgt nur dann, wenn alle Beziehungen positiv sind.

3 Ergebnisse der Interviews und Workshops

3.1 Biodiversität im Tourismuskontext

Im Tourismuskontext zählt aus Sicht der Akteure weniger die Biodiversität im Sinne von genetischer Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt der Ökosysteme. Von besonderer Bedeutung sind vor allem Landschaftsformen, (Nutzungs-)Mosaike, Farben und Extremlebensräume. Allerdings sind sich die Akteure einig, dass ein Trend zu einer detaillierteren Wahrnehmung von Biodiversität zu beobachten sei. So gebe es eine nicht unerhebliche Zahl an Gästen, die die betrachteten Untersuchungsregionen gezielt zur Beobachtung bestimmter Tier- und Pflanzenarten aufsuche, etwa Seeadler in der Feldberger Seenlandschaft oder Kegelrobben auf Rügen.

3.2 Wechselwirkungen zwischen Tourismus und Biodiversität

Der Tourismus stelle immer eine gewisse Belastung für die Natur dar, wobei dieser von den befragten Akteuren als weitaus geringere Bedrohung für die Biodiversität eingeschätzt wird als z.B. die Landwirtschaft. Die meisten Befragten waren der Ansicht, dass sich die Störungen durch eine gute Besucherlenkung auf ein akzeptables Maß eingrenzen ließen. Vor allem die Einhaltung der Schutzgebietsregeln, die gut kontrolliert werden müsse, wird von allen Interessengruppen als wichtig erachtet. Einige Aktivitäten wurden, auch wenn sie nur von wenigen Personen ausgeübt werden, als potenziell besonders störend wahrgenommen, z.B. Schneeschuhwandern und Geocaching.

Die wichtigsten Aktivitäten in allen Regionen sind, „[…] allen Berichten über Trendsportarten zum Trotz, vor allem das Wandern und mit Einschränkung Fahrradfahren und Mountainbiken“ (Gemeindevertreter Schwarzwald, vergleichbare Aussagen von einer Reihe von Akteuren aus allen Bereichen). Die Akteure gehen davon aus, dass diese Aktivitäten auch in Zukunft weiter ausgeführt werden, daher würden sie konkrete Aussagen zu deren Auswirkungen begrüßen.

3.3 Wahrnehmung der Auswirkungen des Klimawandels auf Tourismus und biologische Vielfalt

Der Klimawandel ist bei den Akteuren in allen drei Regionen präsent. Anpassungsmaßnahmen werden bereits in der Forstwirtschaft (Waldumbau) sowie z.T. beim Wintersport im Mittelgebirge (technische Beschneiung) vorgenommen. Den Akteuren im Südschwarzwald ist bewusst, dass der Wintersport durch den Klimawandel bedroht sein wird bzw. bereits ist. Jedoch werden hier die Auswirkungen des Klimawandels als kompensierbar angesehen. Der Feldberg mit seinen knapp 1500m üb. NN Höhe wird von fast allen regionalen Akteuren auf lange Sicht als schneesicher eingestuft, so dass die Wintersportnutzung hier künftig konzentriert werden könnte. Auch im Sommer werden die Besucher nach Einschätzung der Akteure künftig verstärkt höher gelegene Gebiete aufsuchen, wenn es in den Tieflagen zu heiß wird.

Die Akteure auf Rügen sehen sich durch den Klimawandel in einer eindeutigen Gewinnerrolle, da diese eine Hitzeflucht aus den heißeren Gebieten Süd- und Westdeutschlands sowie eine sinkende Attraktivität der Mittelmeerregion erwarten. Herausforderungen werden vor allem in einem größeren Nutzungsdruck gesehen, da sich die zunehmende Zahl an Urlaubsgästen und Neubürgern in einem zusätzlichen Bedarf an Siedlungs- und Infrastrukturflächen niederschlagen werde. Gleichzeitig wird auch die Zunahme von Extremwetterlagen und ein damit verbundener Anstieg der Naturgefahren (z.B. Küstenabtrag) als potenziell problematisch für das Image der Urlaubsregion gesehen.

3.4 Handlungsmaßnahmen

Eine Facette für die Akteure aller untersuchten Beispielregionen ist das Thema Klimafreundlichkeit. Bei allen Akteuren besteht der Wunsch, trotz der als eher gering angesehenen Auswirkungen des Klimawandels auf die eigene Region Initiativen zum Klimaschutz voranzutreiben. Die befragten Akteure beobachteten jedoch, dass diese Bemühungen von den Gästen zwar geschätzt würden, sich aber nicht in einer erhöhten Wertschöpfung äußerten. Die Meinung, insbesondere von Vertretern des Tourismus, lautete, dass sich Gäste in ihrem Urlaub nicht aktiv mit dem Klimaschutz auseinandersetzen möchten. Mit Klimaschutz und Klimawandel assoziierten die Akteure auch die Themen ÖPNV und alternative Mobilitätsangebote, über die sie diskutierten wollten. Als Lösung wird vor allem das Fahrrad oder das E-Bike angesehen. Im Schwarzwald erhalten Touristen nach Entrichtung des Kurbeitrags eine Gratisfahrkarte für die Dauer ihres Aufenthaltes (KONUS-Gästekarte). Das wird in allen Regionen als Erfolgsmodell für klimafreundliche Mobilität bewertet. Zudem sehen alle Regionen Verbesserungsmöglichkeiten bei der klimafreundlichen Anreise.

Unter den Auswirkungen, welche sich aus dem Klimaschutz ergeben, wurde die Windenergie von den Akteuren kontrovers diskutiert. Mecklenburg-Vorpommern weist im Landesentwicklungsplan und in den entsprechenden Regionalplänen Tourismusschwerpunkträume aus, welche eine Errichtung von Windkraftanlagen ausschließen. Das Biosphärenreservat Südost-Rügen und weite Teile des Naturparks Feldberger Seenlandschaft sind diesen Kategorien zugeordnet und damit frei von größeren Windkraftanlagen. Unter den Akteuren im Südschwarzwald konnte kein geschlossener Standpunkt zur Windenergie erkannt werden. Einerseits wurden große zusammenhängende, nicht durch Straßen oder Siedlungen zerschnittene Gebiete, die sich in Baden-Württemberg nahezu ausschließlich auf die Höhenlagen des Schwarzwaldes beschränken, angesprochen. Diese sollten daher auch frei von Windkraftanlagen sein. Andererseits wurde argumentiert, dass Windräder künftig selbstverständliche Bestandteile der Kulturlandschaften darstellen, die Energiewende von der Gesellschaft erwünscht wird und sich auch Tourismusregionen davor nicht verschließen könnten.

4 Ein Handlungsmodell der Akteure im Themenfeld Biodiversität – Klimawandel – Tourismus

Aus diesen Ausführungen kann geschlossen werden, dass die direkte Klimawandel-Betroffenheit der Beispielregionen bezüglich Auswirkungen auf den Tourismus und Biodiversität von den Akteuren als gering eingeschätzt wird. Diese sehen sich eher in einer Gewinnerrolle und gehen davon aus, dass im Tourismus Ausweichmöglichkeiten in höhere Lagen und zu anderen Aktivitäten vorhanden sind, „wenn es soweit ist“. Dieses erklärt, weshalb bisher kaum konkrete Anpassungsmaßnahmen vorgenommen werden. Zudem wurde die zeitliche Diskrepanz zwischen der kurzfristigen touristischen Planung und dem langfristigen Klimawandel identifiziert. Der Großteil der Akteure sieht aktuell keinen Handlungsbedarf, da der Klimawandel als fernes Zukunftsproblem jenseits des eigenen Handlungs- und Lebenshorizonts angesehen und als „Problem der anderen“ wahrgenommen wird. Auch ist ein großer Teil der Akteure der Ansicht, dass die Auswirkungen der Landnutzung auf die Biodiversität heute ein weitaus gravierendes Problem darstelle.

Wie lassen sich diese Wahrnehmung und das weitgehende Nicht-Handeln der Akteure erklären?

Fügt man diese Erkenntnisse in das handlungspsychologische Modell in Anlehnung an Rheinberg ein (s. Abb.4), lässt sich feststellen, dass im Hinblick auf den Klimawandel die Situations-Ergebniserwartung bei den meisten Akteuren gering ist. Es wird keine gravierende Betroffenheit angenommen, so dass kein eigenes Handeln ausgelöst wird. Auch wird die Beeinflussbarkeit durch das eigene Handeln als gering eingeschätzt. „Das sind ja große Dinge, große Themen, die wir ja so vordergründig gar nicht beeinflussen können“, so ein Akteur aus dem Naturschutz im Untersuchungsgebiet Feldberger Seenlandschaft.

Bei der Handlungs-Ergebniserwartung („Bewirkt mein Handeln etwas?“) ist die Wahrnehmung identisch. Die eigenen (auch finanziellen) Möglichkeiten zum Handeln werden als gering eingeschätzt. Die gesellschaftlichen Anreize zum Handeln sind zudem eher gering und sektoral, etwa bei der Förderung von erneuerbaren Energien. Die Handlungsnotwendigkeit zur Sicherung der biologischen Vielfalt wird höher eingeschätzt, da hier bei den Akteuren ein größerer persönlicher Bezug besteht.

5 Diskussion der Ergebnisse

5.1 Tourismus und Klimawandel

Da bisher nur wenige Untersuchungen vorliegen, die alle drei hier betrachteten Aspekte abdecken, sollen die gewonnenen Ergebnisse im Kontext von Forschungsergebnissen, die jeweils zwei der drei Wechselwirkungen untersuchten, betrachtet werden. Hier ergeben sich Parallelen zu Studien von Behringer et al. (2000), Endler (2010) oder Koesler (2011). Diese kommen zu dem Schluss, dass das Thema Klimawandel und Anpassung unter touristischen Akteuren präsent ist, bislang jedoch kaum kurzfristiger Handlungsbedarf gesehen wird. Begründet wird dieses, wie in der vorliegenden Untersuchung, mit dem zeitlichen Auseinanderklaffen der touristischen Planung (i.d.R. etwa drei bis fünf Jahre; 20 Jahre für Investitionen wie Skilifte) und dem Klimawandel (Zeiträume von 30 bis 100 Jahren). Somit reichen Auswirkungen des Klimawandels nicht in die Investitions- und Abschreibungszeiträume im Tourismus hinein. Begünstigt wird diese geringe Handlungsmotivation durch die Wahrnehmung, Gewinner des Klimawandels zu sein. Dieses deckt sich mit Studien, die davon ausgehen, dass die mitteleuropäischen Tourismusdestinationen im Sommertourismus zu den Gewinnern des Klimawandels zählen werden (z.B. Coombes & Jones 2010, LUBW 2007, Matzarakis & Tinz 2008, Perch-Nielsen et al. 2010: 377).

Der Wintertourismus im Südschwarzwald wird hingegen voraussichtlich negativ vom Klimawandel betroffen sein, auch wenn Messungen der Klimastationen kein einheitliches Bild aufzeigen und z.B. das Skigebiet Feldberg die Saison in den letzten Jahren nach Aussagen einer Reihe von Akteuren verlängern konnte. Ob das auf veränderte klimatische Bedingungen oder auf eine verstärkte technische Beschneiung zurückzuführen ist, lässt sich derzeit nicht eindeutig klären. KLIWA (2005) kommt zu dem Schluss, dass sich die mittlere Schneedeckendauer bereits zwischen 1951/52 und 1995/96 z.T. stark negativ verändert hat. Gravierende Rückgänge wurden hierbei in den tiefen Lagen (unter 300m: 30 bis 40%) festgestellt, während in den mittleren und hohen Lagen der Rückgang moderat ausfiel (über 800m: 10%). Durch eine weitere Reduktion der Schneebedeckung und -höhe werden sich die Wintersportbedingungen, vor allem in Lagen unterhalb 600m, bis zum Jahr 2050 mit diesen Tendenzen weiter verschlechtern (Endler 2010). Das bestätigt die Sichtweise der Akteure, dass sich das Wintersportgeschehen künftig vor allem auf die Hochlagen konzentrieren wird.

5.2 Biodiversität und Tourismus

Der Großteil der Akteure sieht in der Sicherung der Biodiversität ein vordingliches Handlungsfeld, das bereits angegangen wird und auch künftig verstärkt Berücksichtigung finden soll. Ihr Erhalt wird auch für den Tourismus als unabdingbar angesehen, selbst wenn, wie auch in anderen Studien (z.B. Duelli 2006) aufgezeigt, nur kleine Ausschnitte der biologischen Vielfalt, vor allem in Form unterschiedlicher Landschaftsbilder und struktureller Vielfalt, wahrgenommen werden.

5.3 Biodiversität und Klimawandel

Zu möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldvegetation im nordostdeutschen Tiefland gibt es gut dokumentierte Modellannahmen. Moderate Klimaszenarien prognostizieren eine Temperaturerhöhung um 1,5 bis 2°C und einen Rückgang der Niederschläge in der Vegetationszeit um 50 bis 100mm (Gerstengarbe et al. 2003). Nach Kölling et al. (2007) dürften die Buchenwälder, wie sie in der Feldberger Seenlandschaft verbreitet vorkommen, vergleichsweise gut mit den in moderaten Szenarien angenommenen Klimabedingungen zurechtkommen und verfügen nach Heinsdorf (1998) über die Fähigkeit, sich in bestimmtem Maße an trockenere und wärmere Bedingungen anzupassen.

Für Südwestdeutschland kommen Wattendorf et al. (2010) zu dem Schluss, dass unter moderaten Szenarien in vielen Fällen nicht davon auszugehen sei, dass Biodiversität allein durch den Klimawandel verloren gehe. Eine Ausnahme stellen die naturschutzfachlich und touristisch interessanten Extremstandorte der Hochlagen dar. Im Feldberggebiet sind viele Spezialisten (subalpine Arten, sog. Eiszeitrelikte) beheimatet. Bei einer Erwärmung und geringeren Feuchte ist mit einer stärkeren Mineralisierung der akkumulierten organischen Substanz zu rechnen. Diese führt in Kombination mit der verlängerten Vegetationsperiode dazu, dass sich die Vegetation am Feldberg verändert und seltene Spezialisten durch Ubiquisten ersetzt werden könnten (Wattendorf et al. 2010). Die Auswirkungen des Klimawandels stellen eine konkrete, wenn auch sehr abstrakte Gefährdung für die biologische Vielfalt dar (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2006, Vohland & Cramer 2009). Insbesondere das Eintreffen extremerer Annahmen zum Verlauf des Klimawandels könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben.

Dank

Die dem Beitrag zugrunde liegenden Arbeiten wurden vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt finanziert (F+E-Vorhaben „Tourismusregionen als Modellregionen zur Entwicklung von Anpassungsstrategien im Kontext biologische Vielfalt, Klimawandel und Tourismus“, FKZ 3510 87 0100). Dank gilt den beteiligten Tourismusverbänden und Schutzgebietsverwaltungen bzw. Gebietsbetreuern für deren Unterstützung. Die Autorinnen und Autoren möchten sich bei den Akteuren in den Beispielregionen für ihr Mitwirken bei den Befragungen und den Workshops ganz herzlich bedanken.

Literatur

Amelung, B., Nicholss, S., Viner, D. (2007): Implications of global climate change for tourism flows and seasonality. Travel Research 45 (3), 285-296.

Behringer, J., Buerki, R., Fuhrer, J. (2000): Participatory integrated assessment of adaptation to climate change in Alpine tourism and mountain agriculture. Integrated Assessment 1 (4), 331-338.

Bell, P.A., Greene, T.C., Fisher, J.D., Baum, A. (1996): Environmental Psychology. Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth, Philadelphia, 4th ed.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt: vom Bundeskabinett am 7. November 2007 beschlossen. Reihe Umweltpolitik, Berlin.

Coombes, E.G., Jones, A.P. (2010): Assessing the impact of climate change on visitor behaviour and habitat use at the coast: A UK case study. Global Environmental Change 20 (2), 303-313.

Duelli, P. (2006): Biodiversität als Landschaftsqualität. In: Tanner, K.M., Bürgi, M., Coch, T., Hrsg., Landschaftsqualitäten, Haupt, Bern, 103-116.

Endler, C. (2010): Analyse von hochaufgelösten Klimasimulationen für die Schwarzwaldregion. Eine tourismus-klimatische Perspektive. Diss., Albert-Ludwigs-Univ. Freiburg, Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften.

Fuhrer, U. (1995): Sozialpsychologisch fundierter Theorierahmen für eine Umweltbewusstseinsforschung. Psycholog. Rdsch. 46, 93-103.

Geografski Inštitut Antona Melika ZRC SAZU (Hrsg., 2011): CLIMALPTOUR: Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus im Alpenraum. Projektendbericht. Založba ZRC, Ljubljana.

Gerstengarbe, F.-W., Badeck, F., Hattermann, F., Krysanova, V., Lahmer, W., Lasch, P.M., Stock, M.M., Suckow, F.M., Wechsung, F., Werner, P.C. (2003): Studie zur klimatischen Entwicklung im Land Brandenburg bis 2055 und deren Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, die Forst- und Landwirtschaft sowie die Ableitung erster Perspektiven. PIK Report 83, Institut für Klimafolgenforschung, Potsdam.

Heinsdorf, D. (1998): Zum Anbau der Rotbuche im nordostdeutschen Tiefland unter gegenwärtigen und zu erwartenden Standortsbedingungen. Beitr. Forstw. Landschaftsökol. 32 (4), 155-164.

Homburg, A., Matthies, E. (1998): Umweltpsychologie – Umweltkrise, Gesellschaft und Individuum. Juventa, Weinheim, München.

Hunziker, M. (2000): Einstellung der Bevölkerung zu möglichen Landschaftsentwicklungen in den Alpen. Eidg. Forschungsanst. WSL, Birmensdorf.

IPCC (2007): Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. In: Klimaänderung 2007, Wissenschaftliche Grundlagen, Beitrag der Arbeitsgruppe I zum Vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung (IPCC).

Job, H., Becken, S., Paeth, H. (2011): Schutzgebiete, Biodiversität und Tourismus – künftige Herausforderungen. Natur und Landschaft 86 (12), 521-526.

Keller, F., Wachler, C. (2008): Klimawandel – Permafrost und Tourismus. Schweiz. Jb. Tourismuswirtsch., St. Gallen, 51-63.

KLIWA (2005): Langzeitverhalten der Schneedecke in Baden-Württemberg und Bayern. KLIWA-Projekt A 1.1.4 „Flächendeckende Analyse des Langzeitverhaltens verschiedener Schneedeckenparameter in Baden-Württemberg und Bayern“; KLIWA-Projekt A 1.1.5 „Erarbeitung und Bereitstellung von langen Reihen des Niederschlagsdargebots (Regen und Wasserabgabe aus der Schneedecke) zur Berechnung von Gebietswerten in Baden-Württemberg und Bayern“. KLIWA-Ber. 6, München.

Kölling, C., Zimmermann, L., Walentowski, H. (2007): Klimawandel: Was geschieht mit Buche und Fichte – Entscheidungshilfen für den klimagerechten Waldumbau in Bayern. AFZ-Der Wald 11/2007, 584-588.

Koesler, B.R. (2011): Klimawandel und Bewusstseinsbildung. Zur Berücksichtigung der Klimaanpassung in den Tourismusstrategien des Schwarzwalds und Nordhessens. Arbeitspapiere „Klimawandel und Anpassung des Tourismus“, Arbeitspapier 4. Dipl.-Arb. Univ. Kassel, Institut für urbane Entwicklungen, Fachber. Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung.

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006): Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 – und darüber hinaus. Erhalt der Ökosystemleistungen zum Wohl der Menschen. Brüssel.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Hrsg., 2007): Wirkungen der Klimaveränderungen auf Natur und Umwelt. Naturschutz-Info 2/2007, 10-26.

Matthies, E. (2005): Wie können PsychologInnen ihr Wissen besser an die PraktikerIn bringen. Umweltpsychologie 9 (1), 62-81.

Matzarakis, A., Tinz, B. (2008): Tourismus an der Küste sowie in Mittel- und Hochgebirge: Gewinner und Verlierer. In: Maier, W., Lozan, J.L., Graßl, H., Jendritzky, G., Karbe, L., Reise, K., Warnsignal Klima: Gesundheitsrisiken: Gefahren für Pflanzen, Tiere und Menschen, 254-259.

Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystem and human well-being: Scenarios, Vol. 2. Findings of the Scenarios Working Group. Island Press, Washington, Covelo, London.

Perch-Nielsen, S., Amelung, B., Knutti, R. (2010): Future climate resources for tourism in Europe based on the daily Tourism Climate Index. Climatic Change 103 (3-4), 363-381.

Pröbstl, U. (2010): Natura 2000, Sport und Tourismus in Europa. Herausforderungen, Optimierungspotenziale und beispielhafte Lösungen. Natur und Landschaft 85 (9-10), 402-407.

Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2008): Qualitative Sozialforschung: ein Arbeitsbuch. Oldenbourg, München.

Rheinberg, F. (2006): Motivation. 6. Aufl. Kohlhammer, Stuttgart.

Schemel, H.-J., Erbguth, W. (2000): Handbuch Sport und Umwelt. Ziele, Analysen, Bewertungen, Lösungsansätze, Rechtsfragen. Meyer & Meyer, Aachen, 3. Aufl.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity & UNEP World Conservation Monitoring Centre (eds., 2006): Global biodiversity outlook 2. Montreal.

SfTE (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung, 2005): Urlaubsreisen und Umwelt – eine Untersuchung über die Ansprechbarkeit der Bundesbürger auf Umweltaspekte in Zusammenhang mit Urlaubsreisen. Seefeld-Hechendorf.

Suchant, R., Braunisch, V. (2008): Rahmenbedingungen und Handlungsfelder für den Aktionsplan Auerhuhn – Grundlagen für ein integratives Konzept zum Erhalt einer überlebensfähigen Auerhuhnpopulation im Schwarzwald. FVA Freiburg, ARG Baden-Württemberg, Hrsg., Freiburg.

UNWTO (World Tourism Organization, 2009): From Davos to Copenhagen and Beyond: Advancing Tourism’s Response to Climate Change. UNWTO Background Paper.

–, UNEP, WMO (2008): Davos Declaration. In: Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges, United Nations World Tourism Organization, Madrid, United Nations Environment Program, Paris, World Meteorological Organization, Geneva.

Vohland, K., Cramer, W. (2009): Auswirkungen des Klimawandels auf gefährdete Biotoptypen und Schutzgebiete. In: Bundesverband Beruflicher Naturschutz, Hrsg., Stimmt das Klima? Jb. Naturschutz Landschaftspfl. 57, 22-27.

Wattendorf, P., Ehrmann, O., Konold, W. (2010): Auswirkungen des Klimawandels auf geschützte Biotope in Baden-Württemberg. Culterra 57, Schr.-R. Institut f. Landespflege Univ. Freiburg.

Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Gerd Lupp (korrespondierender Autor) und Christina Renner, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail g.lupp@ioer.de, luppg@gmx.de bzw. c.renner@ioer.de; Linda Heuchele, Prof. Dr. Werner Konold und Patrick Pauli, Professur für Landespflege, Institut für Geo- und Umweltwissenschaften, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, D-79106 Freiburg, E-Mail Linda.Heuchele@landespflege.uni-freiburg.de, Werner.Konold@landespflege.uni-freiburg.de bzw. Patrick.Pauli@landespflege.uni-freiburg.de; Prof. Dr. Dominik Siegrist, Institut für Landschaft und Freiraum, Hochschule für Technik, Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil, E-Mail dsiegris@hsr.ch.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.