Die Effektivität von Schutzgebieten für die Erhaltung seltener und gefährdeter Gefäßpflanzenarten

Abstracts

Die Einrichtung von Schutzgebieten ist ein zentrales Instrument des Artenschutzes. Am Beispiel der 41 naturräumlichen Regionen des niedersächsischen Tieflands wird ein Verfahren zur Überprüfung der Effektivität von Naturschutz- (NSG) und FFH-Gebieten (Fauna Flora Habitat) für den Schutz seltener und gefährdeter Gefäßpflanzenarten (Rote-Liste-Arten = RL-Arten) vorgestellt. Grundlage sind die Daten des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms.

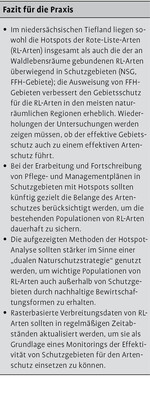

In 85 % der naturräumlichen Regionen ist die Gesamtzahl der RL-Arten durch NSG effektiv geschützt; für die an den Lebensraum Wald gebundenen RL-Arten hingegen trifft das nur in 61 % der naturräumlichen Regionen zu. Die Ausweitung des Schutzgebietssystems durch FFH-Gebiete verbessert die Schutzsituation der RL-Arten insgesamt wie auch die der RL-Waldarten erheblich.

Der vorgestellte Ansatz ermöglicht die Identifizierung von Zentren der Artenvielfalt (Hotspots), die in Hinsicht auf ihren Schutz und ggf. gezielte konservierende Pflegemaßnahmen besondere Beachtung finden sollten.

Effectiveness of Protection Areas for the Conservation of Rare and Endangered Vascular Plant Species – Investigation in the Lowlands of Lower Saxony, Germany

The establishment of protected areas is a central tool in species conservation. Using the 41 geographical regions of the lowlands of Lower Saxony as a model region, the study introduces a method to test the effectiveness of nature protection areas and Natura 2000 sites for the conservation of rare and endangered vascular plant species (RL, Red List species). The results show that RL species are effectively protected by nature protection areas in 85 % of the geographical regions; for RL species depending on forest habitats this is the case in only 61 % of the geographical regions. The extension of the protection area system to include Natura 2000 sites considerably improves the situation.

The approach allows the identification of regions with high species richness of endangered plants (hotspots) that should be particularly considered for conservation and management actions.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Einrichtung von Schutzgebieten stellt ein zentrales Instrument von Strategien zur Verringerung von Biodiversitätsverlusten dar (BMU 2007, Gaston et al. 2006, MEA 2005). In diesem Zusammenhang fordert die „Globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen“ (GSPC, CBD-COP6, Entscheidung VI/9, Sekretariat der CBD 2007) einen effektiven in-situ-Schutz, durch den dem weiteren Rückgang von gefährdeten Pflanzenarten entgegengewirkt werden soll. Ob die für den Pflanzenartenschutz bedeutsamen Flächen auch tatsächlich durch Schutzgebiete abgedeckt sind, wurde bisher für größere Räume kaum untersucht. Für Deutschland fehlen Studien, die die Wirksamkeit der bestehenden Schutzgebietskulisse analysieren (Engel et al. 2012), und auch auf internationaler Ebene sind nur wenige Untersuchungen zur Effektivität von Schutzgebieten für den Artenschutz bekannt (Deguise & Kerr 2006, Dimitrakopoulos et al. 2004, Jackson et al. 2009).

Naturschutzgebiete (NSG) und Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) des europäischen Netzwerks Natura 2000 sind in Deutschland die flächenmäßig bedeutsamsten Schutzgebietskategorien (BfN 2008). Die Ausweisung von NSG kann aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und/oder landeskundlichen Gründen sowie wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit der Gebiete erfolgen (§23 BNatSchG, 2009). Der Artenschutz ist also nicht unbedingt explizites Kriterium für die Schutzgebietsausweisung. Im Rahmen der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) werden Schutzgebiete dagegen vorrangig nach Kriterien des Habitat- und Artenschutzes ausgewiesen (Ssymank et al. 1998). Hierbei wurden allerdings vielfach bestehende Schutzgebiete, insbesondere NSG, eingeschlossen. Für beide Schutzgebietskategorien gibt es keine allgemeingültigen Schutzbestimmungen – diese müssen durch Schutzgebietsverordnungen (NSG) bzw. Managementpläne (FFH-Gebiete) festgelegt werden.

Die vorliegende Studie untersucht die Effektivität von Schutzgebietssystemen (NSG und FFH-Gebiete) für die Erhaltung von seltenen und gefährdeten Gefäßpflanzen im niedersächsischen Tiefland. Dabei werden zunächst alle im niedersächsischen Tiefland vorkommenden Gefäßpflanzenarten der Roten Liste Niedersachsens betrachtet (490 Sippen; Rote Liste-Status der Tiefland-Region 1, 2, 3, G, R; Garve 2004; im Folgenden RL-Arten genannt).

Um feststellen zu können, ob die für die RL-Arten der Gesamtliste erhaltenen Ergebnisse gleichermaßen für einen Teil der an einen bestimmten Lebensraum gebundenen RL-Arten gelten, werden die Analysen beispielhaft für die seltenen und gefährdeten Waldarten (nach Schmidt et al. 2011; 60 Sippen; im Folgenden RL-Waldarten genannt) wiederholt, da die Datenlage zu dieser Artengruppe sehr gut ist und Waldlebensräume eine große ökologische Bedeutung besitzen (ML 2004). Wälder, insbesondere solche mit langer Habitatkontinuität, nehmen im nordwestdeutschen Tiefland im Vergleich zum nordostdeutschen Tiefland und vielen deutschen Mittelgebirgsregionen einen sehr geringen Flächenanteil ein (Glaser & Hauke 2004, Schmidt et al. 2009). Hinsichtlich der Nutzungsgeschichte und Größe der Wälder sowie ihres Fragmentierungsgrades bestehen zwischen den 41 naturräumlichen Regionen des Tieflands große Unterschiede, die sich sowohl in der Ausstattung mit seltenen und gefährdeten Waldgefäßpflanzenarten als auch in der Schutzgebietskulisse widerspiegeln sollten.

Die NSG und FFH-Gebiete im niedersächsischen Tiefland sind sehr unterschiedlichen Alters. Während die NSG teilweise bereits seit über 90 Jahren bestehen (Pohl 1999), wurden die FFH-Gebiete als Teile des Natura-2000-Schutzgebietssystems erst seit 1997 an die EU gemeldet (NMUK 2010).

Folgenden Fragestellungen wird nachgegangen:

(1) Wie ist die Artenvielfalt der betrachteten Artengruppen im niedersächsischen Tiefland verteilt?

(2) Inwieweit sind die Vorkommen der RL-Arten durch NSG abgedeckt?

(3) Hat sich die Schutzgebietsabdeckung durch die Ausweisung von FFH-Gebieten verbessert?

(4) Sind die für die RL-Arten der Gesamtliste erhaltenen Ergebnisse auf die RL-Waldarten übertragbar?

2 Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Die Untersuchungen beziehen sich auf das niedersächsische Tiefland (Abb. 1), das sich in fünf naturräumliche Großregionen mit 41 naturräumlichen Regionen (NR) gliedert (Meynen & Schmithüsen 1953-1962, modifiziert nach NLÖ 1993). Das Untersuchungsgebiet (UG) ist durch geringe Reliefunterschiede geprägt und von pleistozänen Ablagerungen dominiert (Heunisch et al. 2007). Von West nach Ost besteht ein Kontinentalitätsgradient, der sich in mittleren Jahresniederschlags- sowie Temperaturgradienten ausdrückt und sich auch auf die Bodenzusammensetzung auswirkt (NLfB 1997).

Die Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung im Südwesten des UG ist in ihrem nördlichen Teil von ausgedehnten, vielfach von Flugsanden oder Sandlöss bedeckten Grundmoränenplatten geprägt. Ihr Südteil wird von Talsandflächen, großflächigen Mooren und kleineren Grundmoränenplatten dominiert, die z.T. von Endmoränenzügen überragt werden. Der Waldanteil liegt bei 17 % , geschützte Waldbereiche nehmen 1 % ein. Die Ostfriesisch-Oldenburgische Geest im Nordwesten liegt auf Grundmoränenplatten und wird intensiv landwirtschaftlich genutzt; Wälder haben einen Flächenanteil von 7 % . Das Weser-Aller-Flachland mit den Urstromtälern von Aller und Weser und den sich südlich anschließenden flachwelligen Moränenlandschaften liegt im Südosten des UG an der Grenze zum Hügel- und Bergland und hat mit 21 % den zweithöchsten Waldanteil im Tiefland. Die im Norden gelegene Stader Geest ist durch Grundmoränen, Geesten sowie moorreiche Flussniederungen geprägt. Sie setzt sich aus kleinräumigen Acker-, Grünland-, Wald- und Moorgebieten zusammen. Wälder nehmen knapp 15 % der Region ein. In Lüneburger Heide und Wendland im östlichen Teil des UG überwiegen sandige Grund- und Endmoränen. Die Region wird von Äckern, Wäldern und den größten Sandheiden Niedersachsens geprägt und hat mit 39 % den höchsten Waldanteil der Großregionen des UG.

2.2 Gefäßpflanzendaten

Die Verbreitungsdaten der im UG als selten oder gefährdet eingestuften Gefäßpflanzensippen (RL-Status der Tiefland-Region 1, 2, 3, G, R; Garve 2004) wurden der Datenbank des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms entnommen (NLWKN 1982-2003, Stand 15.12.2008). Es gingen 490 Sippen (468 Arten, 14 Subspezies, 8 Aggregate) in die Analyse ein. Die Sippen wurden jeweils auf der höchsten in der Datenbank aufgeführten taxonomischen Ebene zusammengefasst. Die Analyse erfolgte auf Minutenfeld-Ebene (15 Minutenfelder pro Messtischblatt-Quadrant; insgesamt 15729 Minutenfelder mit einer mittleren Größe von 207±2 ha). Für die Teilanalyse der an den Wald gebundenen RL-Arten wurden aus der Gesamtliste diejenigen Sträucher und krautigen RL-Arten extrahiert, die im geschlossenen Wald sowie an Waldrändern und auf Waldverlichtungen vorkommen (Waldbindungskategorien 1.1, 1.2, Schmidt et al. 2011). Der Gruppe gehörten 60 Sippen (59 Arten, 1 Aggregat) an.

Die Verbreitungsmuster der Arten wurden als Artenzahl pro Minutenfeld berechnet und in einem Geografischen Informationssystem (ESRI 2007) visualisiert. Dabei wurden natürliche Grenzwerte mit jeweils fünf Klassen verwendet.

2.3 Schutzgebietssysteme

Die Ausdehnung und Lage der NSG und FFH-Gebiete wurden digitalen Daten entnommen (NLWKN 2010a/b, Stand: 31. 12.2009). Für die Teilanalyse der an den Wald gebundenen RL-Arten wurden die digitalen Schutzgebietsdaten mit dem ATKIS-DLM-Layer Wald (LGN, Hannover) verschnitten. In die Analyse wurden zum einen durch NSG, zum anderen zusätzlich auch die durch FFH-Gebiete geschützten (Wald-)Flächen einbezogen und ihr Flächenanteil je Minutenfeld berechnet.

2.4 Effektivitäts-Analyse

Der Zusammenhang zwischen der Ausdehnung der Schutzgebiete (NSG bzw. NSG und FFH-Gebiete) bzw. der geschützten Waldflächen (durch NSG bzw. NSG und FFH-Gebiete geschützte Waldflächen) und der Anzahl von RL-Arten bzw. RL-Waldarten pro Minutenfeld wurde mit Generalisierten Linearen Modellen mit Poisson-Verteilung untersucht. Es wurden einzelne Analysen für jede der 41 naturräumlichen Regionen berechnet. Die Schutzgebietsfläche je Minutenfeld war dabei die erklärende, die Artenzahl die abhängige Variable. Die Datenanalyse erfolgte mit dem Statistikprogramm R (R Development Core Team 2010).

2.5 Habitatbindung der RL-Waldarten

Für die weitere Interpretation wurde die Habitatbindung der RL-Waldarten gemäß FloraWeb-Datenbank (BfN 2010; Haupt- und Schwerpunktvorkommen) und Garve (1994) ermittelt (bis zu drei Mehrfachnennungen je Art).

3 Ergebnisse

3.1 Verbreitung der RL-Arten

Im UG wurden insgesamt 490 RL-Arten nachgewiesen. Die absolute Artenzahl variierte zwischen den Großregionen stark. Während sie maximal bei 454 RL-Arten lag (Lüneburger Heide und Wendland), kamen im Minimum in der Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest nur 255 Arten vor (Tab. 1). Die räumliche Verteilung von RL-Hotspots war deutlich inhomogen (Abb. 2). Maximal kamen pro Minutenfeld 86 Arten, im Mittel 5 (±6) Arten vor. Weniger als 1 % der Minutenfelder wies mehr als 28 Arten auf, wobei die größte Dichte dieser Hotspots im Wendland lag (NR 860, 876). Rund 7 % der Minutenfelder waren sehr artenreich (15-28 Arten). Das westliche Tiefland war allgemein artenarm mit punktuell großflächigen Hotspots im Bentheimer Raum (NR 544, 580), im Emsgebiet (NR 586, 592, 604) und nordwestlich von Oldenburg (NR 602, 603). Im östlichen Tiefland war die Artendichte pro Minutenfeld tendenziell höher. Großflächige Hotspots lagen vor allem im Elbe-Weser-Dreieck (NR 631-633), in der Allerniederung (NR 626, 627), der Lüneburger Heide (NR 641, 642) und im Wendland. Die Teilmenge der an Waldhabitate gebundenen RL-Arten lag mit 60 Arten bei 12 % . Die Verbreitungsmuster der RL-Waldarten (Abb. 3) unterschieden sich stark von denen der Gesamtliste. Maximal kamen 22 Arten, im Mittel nur 0,5 (±1,3) Arten pro Minutenfeld vor (Tab. 1). In 76 % der Minutenfelder konnte keine Art nachgewiesen werden. Die Hotspots mit mehr als sieben Arten waren nur punktuell ausgebildet und umfassten weniger als 1 % der Minutenfelder. Räume mit höheren Artendichten waren die Oldenburger Geest (NR 603), das Elbe-Weser-Dreieck (NR 633, 634), das Uelzener und Bevenser Becken (NR 643) sowie die Burgdorf-Peiner Geestplatten und das Ostbraunschweigische Flachland (NR 623, 624). Das Wendland wie auch die im äußersten Westen des UG gelegenen Gebiete, die bei Betrachtung der Gesamtliste die höchsten RL-Artenzahlen aufwiesen, waren vergleichsweise arm an RL-Waldarten.

3.2 Schutzgebietssysteme

Im UG waren 530 NSG ausgewiesen, die insgesamt 140439ha (4,4 % ) der Gesamtfläche einnahmen. Die 240 FFH-Gebiete erfassten mit 212962ha 6,6 % der Tieflandfläche. Durch eine starke Überlappung der Schutzgebietskategorien (Abb. 4) summierte sich die insgesamt von NSG und FFH-Gebieten abgedeckte Fläche im UG auf 257445 ha (8 % der Gesamtfläche; Tab. 1). Durch NSG geschützte Wälder nahmen 41446 ha (1,3 % der Gesamtfläche), durch FFH-Gebiete geschützte Wälder 64791ha (2 % ) ein. Der Anteil der insgesamt durch NSG und FFH-Gebiete geschützten Waldbereiche lag bei 2,3 % , der Anteil an der Waldfläche bei 10,7 % (Tab. 1).

3.3 Effektivität von Schutzgebieten für den Artenschutz

Die Vorkommen und Verbreitungsschwerpunkte der RL-Arten lagen zum überwiegenden Teil in Schutzgebieten (Tab. 2a). Die Effektivitätsanalyse zeigte für 85 % der NR einen positiven Zusammenhang zwischen NSG- und RL-Arten-Vorkommen, in den übrigen NR bestand kein Zusammenhang. In der Unteren Mittelelbe-Niederung (NR 876), die eine außergewöhnlich hohe RL-Artenzahl und -dichte aufwies, lagen die Artvorkommen überwiegend außerhalb von NSG. Mit der Erweiterung der Schutzgebietskulisse um FFH-Gebiete (ca. 117000 ha) erhöhte sich die Anzahl der NR mit Gebietsschutz auf 95 % . Dabei nahm z.B. die Schutzgebietsfläche in der Loccumer Geest von <1 % auf 18 % zu (Abb. 5a/b), im RL-Hotspot Untere Mittelelbe-Niederung war sogar ein Anstieg von <1 % auf 24 % zu verzeichnen. Lediglich in zwei naturräumlichen Regionen, in denen keine nennenswerte Veränderung der Schutzgebietsfläche stattfand, wurde auch weiterhin keine effektive Abdeckung der Artvorkommen durch Schutzgebiete erreicht.

Die Hotspots der RL-Waldarten waren deutlich schlechter durch Schutzgebiete abgedeckt als die der RL-Arten der Gesamtliste (Tab. 2b). Lediglich in 61 % der NR lagen die Artvorkommen überwiegend in als NSG geschützten Wäldern. Durch die Ausweisung der FFH-Gebiete stieg der Anteil der NR mit einer guten Schutzgebietsabdeckung der Vorkommen der RL-Waldarten jedoch auf insgesamt 81 % . Markante Beispiele für diese Entwicklung sind die Oldenburger Geest (NR 603) und die Burgdorf-Peiner Geestplatten (NR 623). Hier sind die Minutenfelder mit besonders hohen Artendichten (>11 RL-Waldarten) nicht durch NSG geschützt, wurden jedoch in die FFH-Gebietskulisse einbezogen (Tab. 2b, Abb. 5c/d).

Gegenüber der Schutzgebietsabdeckung der Vorkommen der RL-Arten insgesamt waren die Vorkommen der RL-Waldarten damit zwar deutlich weniger stark durch Schutzgebiete gesichert, allerdings waren die verbleibenden NR, in denen kein Zusammenhang von RL-Waldartenverteilung und Schutzgebieten erkennbar war, generell relativ artenarm. Eine Ausnahme bildete lediglich die Rahden-Diepenauer Geest (NR 582), in der sowohl die RL-Arten insgesamt als auch die mit einer vergleichsweise hohen Zahl vorkommenden RL-Waldarten auch nach der Ausweisung von FFH-Gebieten nicht ausreichend durch Schutzgebiete gesichert waren.

4 Diskussion

Die Verbreitung der seltenen und gefährdeten Gefäßpflanzenarten im niedersächsischen Tiefland zeigt ein differenziertes Bild (vgl. auch Schmiedel et al. 2011). Es lassen sich Zentren der Artenvielfalt identifizieren, die im Sinne einer „Hotspots-Strategie“ (Meyer et al. 2009) aus der landesweiten Perspektive als Naturschutz-Vorranggebiete angesehen werden müssen. Solche Hotspots finden sich vor allem im Wendland, im Westmünsterland und der Wesermünder Geest für RL-Arten bzw. der Oldenburger Geest für RL-Waldarten. Dagegen ist ein Großteil des westlichen Tieflands, wie etwa die Hunte-Leda-Moorniederung, das Bersenbrücker Land und das Bourtanger Moor, sehr artenarm.

Die Vorkommen der RL-Arten insgesamt sind nur in wenigen Landschaftsräumen des UG nicht durch Schutzgebiete gesichert (z.B. Ostmünsterland, Rahden-Diepenauer Geest). Die Vorkommen der RL-Waldarten sind zwar in einer geringeren Zahl der naturräumlichen Regionen effektiv durch NSG und FFH-Gebiete geschützt, allerdings ist die Zahl der RL-Waldarten in den Naturräumen mit nur geringfügiger Schutzgebietsabdeckung auch sehr klein. Gründe hierfür sind in diesen Regionen im geringen Anteil alter Waldstandorte und im insgesamt niedrigen Waldanteil zu suchen.

Im Allgemeinen verbessert sich die Schutzsituation für beide betrachteten Artengruppen bei Berücksichtigung von FFH-Gebieten. Dies zeigt, dass die erst in jüngerer Zeit ausgewiesenen FFH-Gebiete im niedersächsischen Tiefland künftig neben den NSG bei entsprechender Maßnahmenplanung eine wichtige Rolle für den Schutz seltener und gefährdeter Gefäßpflanzenarten spielen könnten. In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, ob der durch die Untersuchung bestätigte effektive Gebietsschutz auch in allen Fällen einen effektiven Artenschutz impliziert (vgl. Rodrigues et al. 2004). Die Effektivität der Schutzgebiete für den Artenschutz ist in hohem Maße von den in den Schutzgebietsverordnungen bzw. Pflege- oder Managementplänen der Gebiete festgelegten Handlungsanweisungen abhängig. Insbesondere bei älteren NSG sind diese z.T. sehr unbestimmt formuliert (vgl. Engel et al. 2012) und für FFH-Gebiete derzeit noch in Arbeit. In vielen Fällen ist der Artenschutz zudem nicht vorrangiges Ziel bei der Schutzgebietsausweisung. Zukünftig sollten daher bei der Erarbeitung und Fortschreibung von Pflege- und Managementplänen in Schutzgebieten mit Hotspots zur dauerhaften Sicherung der bestehenden Populationen gezielt die Belange des Artenschutzes berücksichtigt werden.

Zu den Faktoren, die die Effektivität der Schutzgebiete einschränken können, zählen vor allem eine zu geringe Flächengröße der Gebiete bzw. ein hoher Grad an Isolierung: Sind die Schutzgebiete zu klein bzw. sind sie zu stark isoliert, können möglicherweise überlebensfähigen Populationen der schützenswerten Arten nicht erhalten werden (Deguise & Kerr 2006, Jackson et al. 2009). Da ein Schutz größerer Flächen jedoch vielfach nicht umsetzbar ist, erscheint es in diesem Zusammenhang umso wichtiger, nicht allein auf die Wirkung von Schutzgebieten zu setzen, sondern im Rahmen einer „dualen Naturschutzstrategie“ (Jackson et al. 2009) auch Landschaftsbereiche außerhalb von Schutzgebieten so zu bewirtschaften, dass sie Populationen seltener und gefährdeter Arten nachhaltig als Lebensraum dienen können (Deguise & Kerr 2006, Otte et al. 2008). In diesem Zusammenhang können beispielsweise die durch Eigenbindung ausgewiesenen Waldschutzgebiete im niedersächsischen Landeswald eine wichtige Funktion erfüllen (Niedersächsische Landesforsten 2011).

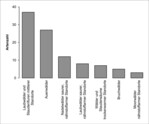

Die für die Artengruppen voneinander abweichenden Ergebnisse zeigen, dass es sinnvoll ist, den Fokus nicht, wie in den bisher vorliegenden Studien zur Effektivität von Schutzgebieten (z.B. Deguise & Kerr 2006, Jackson et al. 2009, Vellak et al. 2009), lediglich auf die Gesamtheit der seltenen und gefährdeten, eine große standörtliche Amplitude repräsentierenden Gefäßpflanzenarten zu legen. Stattdessen kann die Analyse stärker differenziert und vergleichend auch solche Artengruppen einbezogen werden, die auf einen bestimmten Lebensraumtyp spezialisiert sind und somit eine geringere Standortamplitude aufweisen. Im vorliegenden Beispiel wurden hierfür die auf Wälder spezialisierten RL-Arten ausgewählt, da gerade Wäldern als der großflächig potenziell natürlichen Vegetation in Deutschland im Hinblick auf den Arten- wie auch den Prozessschutz eine große Bedeutung zukommt (BMU 2007). Im niedersächsischen Tiefland zeigt ein Großteil der RL-Waldarten eine starke Habitatbindung an Laubwälder mittlerer Standorte (Waldmeister-Buchenwälder, Stieleichen-Hainbuchenwälder) und Auenwälder (Abb. 6). Von den 60 RL-Waldarten waren 43 an einen dieser beiden Habitattypen gebunden.

Die RL-Gefäßpflanzenarten können, obwohl sie nur einen Baustein des Gesamtökosystems darstellen, aufgrund ihrer Sensibilität gegenüber äußeren Einflüssen als gute Indikatoren für intakte Ökosysteme und die an diese gebundenen Arten und Lebensgemeinschaften angesehen werden.

Die fortlaufend durch das Pflanzenarten-Erfassungsprogramm erhobenen Verbreitungsdaten der RL-Arten sind eine sehr gute Grundlage für ein Monitoring der Effektivität der Schutzgebiete im UG. Wiederholende Untersuchungen in den folgenden Jahren werden zeigen, ob der in der vorliegenden Untersuchung belegte effektive Gebietsschutz langfristig auch zu einem effektiven Artenschutz führt.

Dank

Die Untersuchungen wurden dankenswerterweise durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert (DBU Az. 26752).

Literatur

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU, Hrsg., 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin. 178S.

Bundesamt für Naturschutz (BfN, 2008): Daten zur Natur. Landwirtschaftsverlag, Münster, 368S.

– (2010): Floraweb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. Bonn. http://www.floraweb.de (Zugriff am 15.09.2010).

Deguise, I., Kerr, J. (2006): Protected areas and prospects for endangered species conservation in Canada. Conserv. Biol. 20, 48-55.

Dimitrakopoulos, P.G., Memtsas, D., Troumbis, A.Y. (2004): Questioning the effectiveness of the Natura 2000 Special Areas of Conservation strategy: the case of Crete. Global Ecol. Biogeogr. 13, 199-207.

Engel, F., Wildmann, S., Meyer, P. (2012): Biodiversität im Wald braucht Planung: Was schützen wir und wie? Loccumer Protokolle 54/11, 119-136.

ESRI Inc. (2007): ArcGis-ArcInfo 9.2.

Garve, E. (1994): Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Kartierung 1982 - 1992. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. 30, 1-895.

– (2004): Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. 5. Fassung, Stand 1.3.2004. Inform.d. Naturschutz Niedersachs., 76S.

Gaston, K.J., Charman, K., Jackson, S.F., Armsworth, P.R., Bonn, A., Briers, R.A., Callaghan, C.S.Q., Catchpole, R., Hopkins, J., Kunin, W.E., Latham, J., Opdam, P., Stoneman, R., Stroud, D.A., Tratt, R. (2006): The ecological effectiveness of protected areas: The United Kingdom. Biol. Conserv. 132, 76-87.

Glaser, F.F., Hauke, U. (2004): Historisch alte Waldstandorte und Hudewälder in Deutschland. Ergebnisse bundesweiter Auswertungen. Angew. Landschaftsökol. 61, 1-193.

Heunisch, C., Caspers, G., Elbracht, J., Langer, A., Röhling, H.G., Schwarz, C., Streif, H. (2007): Erdgeschichte von Niedersachsen. Geologie und Landschaftsentwicklung. Geo-Ber. 6, 3-85.

Jackson, S., Walker, K., Gaston, K. (2009): Relationship between distributions of threatened plants and protected areas in Britain. Biol. Conserv. 142, 1515-1522.

MEA (2005): Ecosystems and human well-being. Synthesis. Island Press, Washington, 137 pp.

Meyer, P., Schmidt, M., Spellmann, H. (2009): Die „Hotspots-Strategie“ – Wald-Naturschutzkonzept auf landschaftsökologischer Grundlage. AFZ/Wald 15, 822-824.

Meynen, E., Schmithüsen, J. (1953–1962): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. Selbstverlag der Bundesanstalt für Landeskunde, Remagen, 1339S.

ML (Niedertsächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hrsg., 2004): Der Wald in Niedersachsen. Ergebnisse der Bundeswaldinventur II. Aus dem Walde – Schr.-R. Waldentwickl. Niedersachs. 55, 43S.

NLfB (Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hrsg., 1997): Böden in Niedersachsen, Teil 1: Bodeneigenschaften, Bodennutzung und Bodenschutz. Niedersächsisches Bodeninformationssystem. Hannover. http://www.lbeg.de/extras/nlfbook/html/nds_main.htm (Zugriff am 30.07.2010).

NLÖ (Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Hrsg., 1993): Kartographische Arbeitsgrundlage für faunistische und floristische Erfassungen. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. A/5.

NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Hrsg., 2010a): Naturschutzrechtlich besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft in Niedersachsen. http://www.umwelt.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=2543&article_id=9065&_psmand=10 (Zugriff am 30.03.2010).

– (2010b): NATURA 2000: Europäische Vogelschutzgebiete und gemeldete FFH-Gebiete in Niedersachsen. http://www.umwelt.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=2540&article_id=9124&_psmand=10 (Zugriff am 10.09.2010).

NMUK (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, Hrsg., 2010): FFH-Richtlinie und gemeldete Gebiete. http://www.mu.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=2421&article_id=8632&_psmand=10&mode=print (Zugriff am 20.09.2010).

Niedersächsische Landesforsten (Hrsg., 2011): 20 Jahre langfristige ökologische Waldentwicklung. Braunschweig. 31S. http://www.landesforsten.de/fileadmin/doku/Infomaterial/loewe20j_download.pdf (Zugriff am 26.07.2012).

Otte, A., Reger, B., Simmering, D., Waldhardt, R. (2008): Prognose der Veränderungen von Phytodiversität in Agrarlandschaften. Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 20, 67-89.

Pohl, D. (1999): Die ältesten Naturschutzgebiete in Niedersachsen – eine chronologische Zusammenstellung. Inform.d. Naturschutz Niedersachs. 3, 163-169.

R Development Core Team (2010): R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Version 2.12.1. Wien. http:// http://www.R-project.org.

Rodrigues, A.S.L, Andelman, S.J., Bakarr, M.I., Boitani, L., Brooks, T.M., Cowling, R.M., Fishpool, L.D.C, da Fonseca, G.A.B., Gaston, K.J., Hoffmann, M., Long, J.S., Marquet, P.A., Pilgrim, J.D., Pressey, R.L., Schipper, J., Sechrest, W., Stuart, S.N., Underhill, L.G., Waller, R.W., Watts, M.E.J., Yan, X. (2004): Effectiveness of the global protected area network in representing species diversity. Nature 428, 640-643.

Schmidt, M., Kriebitzsch, W.-U., Ewald, J. (2011): Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands. BfN-Skripten 299, 1-111.

–, Meyer, P., Paar, U., Evers, J. (2009): Bedeutung der Habitatkontinuität für die Artenzusammensetzung und -vielfalt der Waldvegetation. Forstarchiv 80 (5), 195-202.

Schmiedel, I., Schacherer, A., Hauck, M., Schmidt, M., Culmsee, H. (2011): Verbreitungsmuster der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen unter Berücksichtigung ihres Einbürgerungsstatus und ihrer Gefährdungssituation. Tuexenia 31, 211-226.

Sekretariat der CBD (2007): Globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen. Eigenverlag, Montreal, 15S.

Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, C., Schröder, E. (1998): Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 53, 1-560.

Vellak, A., Tuvi, E.-L., Reier, Ü., Kalamees, R., Roosaluste, E., Zobel, M., Pärtel, M. (2009): Past and present effectiveness of protected areas for conservation of naturally and anthropogenically rare plant species. Cons. Biol. 23, 750-757.

Anschriften der Verfasser(innen): Inga Schmiedel (korrespondierende Autorin), Abteilung Vegetationsanalyse und Phytodiversität, Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen, Untere Karspüle 2, D-37073 Göttingen, E-Mail inga.schmiedel@biologie.uni-goettingen.de; Marcus Schmidt, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung Waldwachstum, Sachgebiet Waldnaturschutz/Naturwaldforschung, Grätzelstraße 2 , D-37079 Göttingen, E-Mail marcus.schmidt@nw-fva.de; Annemarie Schacherer, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Aufgabenbereich Arten- und Biotopschutz, Göttinger Chaussee 76 A, D-30453 Hannover, E-Mail Annemarie.Schacherer@NLWKN-H.Niedersachsen.de; Heike Culmsee, (1) Vegetationsanalyse und Phytodiversität, Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen, Untere Karspüle 2, D-37073 Göttingen; (2) DBU Naturerbe GmbH, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, An der Bornau 2, D-49090 Osnabrück, E-Mail h.culmsee@dbu.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.