Kleintierfauna unterkühlter Blockhalden in den Ostalpen

Abstracts

Unterkühlte Blockhalden weisen während der warmen Jahreszeit infolge der winterlichen Bildung von Grundeis Kaltluftaustritte mit stark erniedrigten Temperaturen auf. Oft sind hier Kondenswassermoore ausgebildet. Die Kleintierfauna des Lückensystems wurde mittels Bodenfallen (Beprobung im Ausmaß von 1470 „Fallenmonaten“) an fünf ostalpinen Haldenstandorten in der Obersteiermark (Österreich) untersucht. Kennzeichnend ist eine kälteangepasste, hochgradig eigenständige Fauna mit seltenen und gefährdeten Arthropoden (z.B. 13 Erstnachweise von Spinnenarten für das Bundesland Steiermark), das Auftreten von Hochgebirgsarten deutlich unterhalb ihrer bekannten Vertikalverbreitung, das Vorkommen arktoalpin oder boreomontan verbreiteter Arten und eine stark erhöhte Endemismus-Rate. Angesichts einer trennscharfen Einnischung etlicher Arten am Temperaturgradienten stellt die aktuelle Klimaerwärmung eine ernsthafte Bedrohung für diese Artengemeinschaften dar. Zudem werden lokale Gefährdungsursachen identifiziert, denen durch Schutzmaßnahmen vor Ort begegnet werden kann.

Invertebrate Fauna of Undercooled Scree Slopes in the Eastern Alps – Characteristics, significance, threats and protection in times of climate change

Due to the formation of basal ice during the winter, the undercooled scree slopes emit cold streams of air during the warm season. Often condensation-water mires can be found here. The study investigated the invertebrate fauna of the interstitial with pitfall traps (1470 „trap months“) at five talus sites in the eastern Alps of Styria (Austria). Results revealed the occurrence of a highly independent cold-adapted fauna with rare and endangered arthropods (e. g. 13 first records of spiders in the Styrian province), alpine species far below their known vertical distribution, species with arcto-alpine and boreo-montane distribution ranges and a high percentage of endemic species. In view of several species having a clear-cut niche separation along the temperature gradient, the current climate warming poses a serious threat to these species communities. Furthermore some endangering threats have been identified which can be mitigated by protective measures on a local scale.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Unterkühlte Block- und Blockschutthalden, auch als „Eiskeller“ oder „Kaltlöcher“ bezeichnet, sind Sonderstandorte, die im Ostalpenraum vielerorts dokumentiert wurden (Punz et al. 2005) und auch im außeralpinen Mitteleuropa vorkommen (z.B. Kubat 1999).

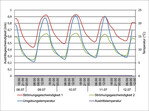

Die kleinklimatischen Mechanismen, die zur Ausprägung dieses Standorttyps führen, wurden in der Literatur eingehend beschrieben (z.B. Schaeftlein 1962, Wakonigg 1996, 2001, 2006). Kaltluftaustritte am Hangfuß weisen während der warmen Jahreszeit gegenüber ihrer Umgebung deutlich abgesenkte Temperaturen sowie hohe Luft- und Bodenfeuchtigkeiten auf, was auch in einer kargen, moos- und flechtenreichen, oft als Kondenswassermoor zu klassifizierenden Pflanzendecke zum Ausdruck kommt (vgl. Abb. 2). Im Winter tritt die im Vergleich zur Umgebungstemperatur nun relativ warme Luft im Oberhangbereich aus (Abb. 3).

Wesentlich für die Etablierung der jahreszeitlich wechselnden Luftströme von Block- und Blockschutthalden ist neben einem durchlässigen Lückensystem im Haldeninneren die winterliche Bildung von Grundeis, das bei starker Ausprägung Permafrostcharakter haben, also ganzjährig überdauern kann (z.B. Gude et al. 2003, Stiegler 2011).

Aus tierökologischer Sicht handelt es sich bei diesen Standorten, die wahrscheinlich aus nacheiszeitlichen Bergstürzen entstanden sind, um den Lebensraum einer kälteangepassten Kleintierfauna, die sich in ihrer Artenzusammensetzung durch das Vorkommen von alpinen Elementen, Eiszeitrelikten, Endemiten und disjunkt verbreiteten Arten auszeichnet (z.B. Christian 1993, Hölzel 1963, Mildner 1984, Molenda 1999, Ružicka 1999 und 2011, Szallies & Ausmeier 2001). Unter den Rahmenbedingungen des Klimawandels, dessen Auswirkungen auf Arten und Artengemeinschaften in Mitteleuropa Gegenstand reger Forschungen sind (Dröschmeister & Sukopp 2009, Gallaun et al. 2006, Kromp-Kolb & Gerersdorfer 2003, Kühn et al. 2009, Vohland et al. 2011 u.v.a.), können unterkühlte Blockhalden zunehmende Bedeutung als Rückzugslebensraum für solche Arten gewinnen. Gleichzeitig sind diese Kaltstandorte mit ihrer spezialisierten Kleintierwelt ihrerseits einer Gefährdung durch die Klimaerwärmung und durch lokale Einflüsse ausgesetzt.

Die vorliegende Arbeit beschreibt die tierökologische Charakteristik und naturschutzfachliche Bedeutung unterkühlter Blockhalden vor dem Hintergrund begleitender vegetationskundlicher, klimatologischer und nutzungsgeschichtlicher Untersuchungen. Das Hauptaugenmerk gilt hierbei der Eigenständigkeit und Schutzwürdigkeit der kälteadaptierten Kleintierfauna dieser Standorte sowie den Möglichkeiten der Durchführung konkreter Schutzmaßnahmen.

2 Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungen wurden in der Obersteiermark in den österreichischen Ostalpen durchgeführt. Ausgehend von der Literatur und eigenen Kenntnissen wurden fünf Gebiete für die Bearbeitung ausgewählt (Abb. 1): Untertal bei Schladming, Bräualm und Kreuzsteg bei Sankt Nikolai im Sölktal (Schladminger Tauern, silikatische Zentralalpen) sowie Klammhöhe und Pfarrerlacke bei Tragöß (Hochschwab, Nördliche Kalkalpen). Dabei handelt es sich um typische, bereits gut dokumentierte Kaltluftstandorte (z.B. Punz et al. 2005, Wakonigg 1996 und 2001). Alle Gebiete liegen in der Montanstufe in einem Seehöhenbereich von 900 bis 1 225 m üb. NN. Pro Gebiet wurden bis zu sieben Standorte unterschieden, um die Gebietscharakteristik und den standortklimatischen Gradienten repräsentativ abzubilden.

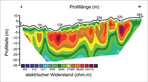

Der Schwerpunkt der Untersuchungen wurde aus mehreren Gründen auf das Untertal gelegt. Hier ist das Phänomen der unterkühlten Blockhalde mit Kalt- und Warmluftaustritten und damit der mikroklimatische Gradient in Raum und Zeit besonders markant ausgeprägt. Es existieren klimatologische Referenzdaten aus vorangegangenen Arbeiten (Wakonigg 1996, 2001) sowie aktuelle geoelektrische und seismische Tiefenuntersuchungen zur Frage des Permafrostkerns im Haldeninneren (Stiegler 2011). Zudem handelt es sich um ein Natura-2000-Gebiet (Europaschutzgebiet Nr. 37 „Steilhangmoor im Untertal“, AT 2209001), so dass die erzielten Ergebnisse Relevanz für das örtliche Gebietsmanagement haben. Die Untersuchungen in den weiteren, arealgeographisch und glazialhistorisch teilweise deutlich anders situierten Gebieten sollten vor allem zur Vervollständigung der faunistischen Kenntnisse und zur naturschutzfachlichen Gesamtbeurteilung dieses Lebensraums beitragen.

3 Methoden

3.1 Zoologie

Zur semiquantitativen Beprobung wurden Bodenfallen (Barberfallen) in die Bodenoberfläche bzw. in das Lückensystem der Halde eingebracht (Mühlenberg 1989). Der anfangs in Erwägung gezogene Einsatz spezieller Subterranfallen (Schlick-Steiner & Steiner 2000) erwies sich aufgrund des grobblockigen Haldenmaterials als nicht praktikabel. Die Bodenfallen bestanden jeweils aus zwei ineinander gesetzten Plastikbechern, die eine Formalinlösung enthielten und durch ein Plexiglasdach vor Regen und Materialeinträgen geschützt waren. Die Beprobung erfolgte in den Jahren 2009/2010 und umfasste insgesamt 1 470 „Fallenmonate“ (Untertal: November 2009 bis Oktober 2010, 90 Fallen; Bräualm und Kreuzsteg: April bis Oktober 2010, jeweils 30 Fallen; Tragöß: April bis Oktober 2010, 45 Fallen; Pfarrerlacke: Juni bis Oktober 2010, 15 Fallen). Die Leerung erfolgte während der Vegetationsperiode monatlich und unterblieb in den Monaten Oktober bis April. Die Rate der teilweisen oder gänzlichen Fallenausfälle durch Überflutung, Verfüllung oder Frostbruch blieb mit unter 2 % gering. Die geborgenen Proben enthielten je nach Standort und Jahreszeit stark wechselnde Individuenzahlen der zu untersuchenden Kleintiere. Insgesamt gelangten rund 6 000 Individuen zur Bestimmung, wobei der Großteil auf Spinnen (2515 Individuen), Kurzflügelkäfer (2147) und Laufkäfer (1101) entfiel. In Einzelfällen wurde das Artenspektrum durch unstandardisierte Handfänge ergänzt.

Nach der Vorsortierung des Fallenmaterials erfolgte die Determination durch Tiergruppenexpert(inn)en. Stellvertretend für die Kleintierfauna des Lückensystems der Blockhalden wurden Spinnen (Araneae), Weberknechte (Opiliones), Laufkäfer (Carabidae) und Kurzflügelkäfer (Staphylinidae) bearbeitet; sie zählen neben den hier nicht berücksichtigten Milben (Acari) und Springschwänzen (Collembola) zu den vorherrschenden Wirbellosen in diesem Lebensraum. Als vorwiegend phytophage Tiergruppe wurden ergänzend die im Fallenmaterial enthaltenen Wanzen (Heteroptera) ausgewertet.

3.2 Vegetationskunde und Nutzungsgeschichte

Die Vegetation der Standorte wurde mittels pflanzensoziologischer Aufnahmen nach Braun-Blanquet (1964) mit veränderter Abundanz-Deckungsskala nach Willmanns (1993) dokumentiert und anhand ungewichteter Ellenberg-Zeigerwerte standortökologisch charakterisiert (z.B. Düll 1992, Ellenberg 1992, Englisch & Karrer 2001, Wirth 2010). Die Vegetationsaufnahmeflächen umfassten jeweils einen repräsentativen Teil der zoologisch besammelten Standorte. Neben der allgemeinen vegetationskundlichen Literatur konnte auf bereits vorliegende Arbeiten zu einzelnen Untersuchungsgebieten zurückgegriffen werden (Ellmauer & Steiner 1992, Hafellner & Magnes 2002, Matz & Gepp 2008, Schaeftlein 1962), zudem liegen Arbeiten aus anderen Gebieten mit ähnlicher Standortcharakteristik vor.

Durch Rücksprache mit den Grundbesitzern und Forstverwaltungen sowie durch Sichtung von Waldoperaten, Luftbildern und historischem Kartenmaterial wurden Informationen zur forstlichen und touristischen Nutzung und Nutzungshistorie gewonnen. Aufgrund veränderter Besitzverhältnisse ist das Wissen um frühere Nutzungen allerdings teilweise verloren gegangen.

3.3 Klimatologie

An Kalt- und Warmluftaustritten sowie an bewaldeten, mikroklimatologisch neutralen Referenzstandorten im nahen Umland wurden insgesamt 13 Datenlogger unterschiedlicher Fabrikate (Tinytag, Geoprecision, Metrics Hobo) ausgebracht, mit denen eine Dauerregistrierung des Temperaturgangs und teilweise auch der relativen Luftfeuchtigkeit in zehnminütigen Aufnahmeintervallen erfolgte. Die Ausbringungsorte wurden aufgrund stichprobenartiger Messungen mittels eines Temperaturfühlers ausgewählt. Am Hauptstandort Untertal zeichnete ein Logger die Außentemperatur unter standardisierten Bedingungen in 2 m Höhe über Grund auf (Referenzmessung). Im Projektverlauf kam es zu Teilausfällen von zwei Datenloggern in den Gebieten Bräualm und Kreuzsteg, vom Hauptstandort Untertal liegen hingegen lückenlose Daten vor, die Analysen hinsichtlich der Temperaturpräferenzen von Tierarten und der temperaturabhängigen Ausprägung von Gemeinschaftsmerkmalen erlauben. Weiters wurden Stichprobenmessungen über einige Tage durchgeführt, wobei unter anderem ein Hitzfilm-Anemometer und ein Flügelrad zur Erfassung der Luftströmungsgeschwindigkeit sowie Widerstandstemperatursensoren zur Temperaturmessung verwendet wurden. Zur Visualisierung der Kaltluftaustritte im Gelände wurde eine Thermografiekamera (FLIR A20) eingesetzt.

4 Mikroklima der Blockhalden

Standortökologisch prägend sind die Kaltluftaustritte, an denen im Steilhangmoor Untertal gegenüber den Referenzstandorten Unterschiede der mittleren Monatstemperaturen um etwa 5 bis 8 °C während der Vegetationsperiode (Abb. 4) auftreten. Im Sommer können bei Vergleich der Temperatur-Dauerlinien kurzfristig Temperaturunterschiede im Tagesmittel von bis zu 17 ° festgestellt werden; die möglichen absoluten Temperaturunterschiede betragen sogar etwa 30 °, da die Austrittstemperatur der Kaltluft nahe 0 °C liegt und die Außentemperatur in diesem Gebiet knapp über 30 °C erreichen kann. Die Kaltluftaustritte sind zudem durch geringe Temperaturschwankungen gekennzeichnet, da die Temperatur der „eisgekühlten“ ausströmenden Luft bis in den Spätsommer weitgehend konstant bleibt und erst dann, bei allmählichem Tauen des Tiefeneises, nur noch schwach um wenige Grade ansteigt, ehe mit Wintereinbruch die neuerliche Abkühlung einsetzt; von besonders ausgeprägten Kaltluftstandorten ist sogar ein ganzjähriger Fortbestand der Kaltluftverhältnisse bekannt (Wakonigg 2001). Auch die durch Kondensation stets hohen Luft- und Bodenfeuchtigkeiten tragen zum speziellen Standortklima bei. Bei Betrachtung der anderen Untersuchungsgebiete können auf der Klammhöhe ähnlich ausgeprägte Kaltluftaustritte festgestellt werden, während die restlichen Blockhalden offensichtlich schwächer unterkühlt sind.

Eine Detailmessung der Temperaturen und Luftströmungsgeschwindigkeiten im Bereich eines Kaltluftaustritts im Untertal zeigt eine ausgeprägte diurnale Dynamik: Die Strömungsgeschwindigkeit der austretenden Kaltluft steigt mit zunehmender Temperaturdifferenz zwischen Haldeninnerem und Umgebungsluft und durchläuft daher einen ausgeprägten Tagesgang (zwischen etwa 0,25 und 1,0 m/s); die knapp über 0 °C liegende Temperatur der ausströmenden Luft schwankt hingegen während des mehrtägigen Messzeitraums nur um wenige Hundertstel Grad (Abb. 5). Dieses ist auf den Eiskern im Haldeninneren zurückzuführen, dessen perennierender Charakter unlängst durch geoelektrische Untersuchungen sehr wahrscheinlich gemacht werden konnte (Stiegler 2011, Abb. 6).

5 Vegetation und Nutzung

An ausgeprägten Kaltluftaustritten finden sich lichtoffene Moorgesellschaften, nur vereinzelt gedeihen hier Bäume (Fichte, Lärche, Moorbirke) in etwa mannshohem Kümmerwuchs. Die Bergkiefern-Hochmoorgesellschaft (Pinetum rotundatae) herrscht vor, oft verzahnt mit Elementen der Krähenbeerenheide (Empetro-Vaccinietum gaultherioidis) und des Torfmoos-Fichtenwaldes (Sphagno-Piceetum). Als Besonderheit gilt die vom Aussterben bedrohte, arktoalpin verbreitete Zwerg-Birke (Betula nana), die im Untertal zusammen mit der Kleinfrucht-Moor-Preiselbeere (Vaccinium microcarpum) und der Zwittrigen Krähenbeere (Empetrum hermaphroditum) die Nähe zum Verband der borealen Hochmoorgesellschaften (Oxycocco-Empetrion hermaphroditi) verdeutlicht. In den Öffnungen der Kaltluftaustritte sind verschiedene Moosgemeinschaften dokumentiert (z.B. Hafellner & Magnes 2002). Stellenweise treten weitere Pflanzenverbände wie die montan-subalpinen Silikat- und Blockhaldenfluren (Allosuro-Athyrion alpestris) im Bereich des Warmluftaustritts im Untertal sowie über Kalk die montanen bis alpinen Feinschutt- und Mergelhalden des Petasition paradoxi auf. Mehr oder minder wüchsige Fichtenwälder stocken an schwach ausgeprägten Kaltluftstandorten (Torfmoos-Fichtenwald) sowie an den Referenzstandorten im Umland (Hainsimsen-, Wollreitgras-Fichtenwald).

Die Zeigerwerte nach Ellenberg belegen neben den erwarteten Unterschieden zwischen Kalk- und Silikatstandorten und den Auswirkungen der Vermoorung auf die Reaktions-, Stickstoff- und Lichtverhältnisse ein Vorherrschen von Kühlezeigern, wie sie außerhalb der untersuchten Blockhalden meist auf hochmontane bis subalpine Lagen beschränkt sind. Für den Warmluftaustritt im Untertal deutet sich in den Werten, die hier allerdings auf einer geringen Pflanzenartenzahl beruhen, eine erhöhte Temperatur und verringerte Kontinentalität an. In der Clusteranalyse der Vegetationsaufnahmen anhand gemittelter Zeigerwerte trennen sich typische Moorstandorte, karbonatische Schutthalden und Fichtenwälder; die kaum bewachsene Blockhalde im Bereich des Warmluftaustritts im Untertal reiht sich aufgrund ihres nicht unterkühlten Standortklimas in die letztere Gruppe ein.

In den Untersuchungsgebieten bestehen forst- und jagdwirtschaftliche sowie touristische Nutzungen. Ein Vergleich mit der Josefinischen Landesaufnahme von 1787 zeigt, dass zumindest an manchen Standorten der Bewaldungsgrad seit damals zugenommen hat; offen bleibt, ob das auf Nutzungsänderungen oder natürliche Sukzessionsvorgänge zurückzuführen ist. Die Kondenswassermoore waren aufgrund des Kümmerwuchses der Bäume forstwirtschaftlich seit jeher uninteressant, doch unterliegen die an schwächer unterkühlten Standorten und im Umland stockenden Fichtenwälder einer gebietsüblichen Nutzung, die manche Blockhaldenstandorte in neuerer Zeit durch Holzeinschlag und Holzbringung (2010 im Gebiet Kreuzsteg nach Windwurfereignissen und Auftreten von Borkenkäfern) oder Forststraßenbau (1990/91 im Untertal) betroffen hat. Manche unterkühlten Blockhalden (Untertal, Bräualm) sind in örtliche Tourismuskonzepte eingebunden; hier finden sich an Wanderwegen Einrichtungen wie Informationstafeln und eine Aussichtsplattform, womit gleichzeitig für eine Besucherlenkung gesorgt ist.

6 Tierwelt der Blockhalden

6.2 Kurzdarstellung der Tiergruppen

Unter den Spinnentieren wurden bei den Spinnen 116 Arten aus 18 Familien, bei den Weberknechten 13 Arten aus fünf Familien bestimmt, wobei 13 Spinnenarten aus sechs Familien erstmals für das Bundesland Steiermark nachgewiesen wurden. Am häufigsten mit insgesamt knapp 11 % der Spinnenindividuen und durchwegs hohem Dominanzrang an allen Standorten wurde Anguliphantes monticola aus der Familie Baldachin- und Zwergspinnen (Linyphiidae) angetroffen, eine Art der subalpinen Bergwälder, alpinen Grasheiden und Hochmoore. Zahlreiche Nachweise beider Gruppen betreffen arktoalpine bzw. boreomontane, in Österreich nur selten und meist in deutlich höheren Lagen gefundene Arten, deren Auftreten in den Blockhalden sich in einigen Fällen markant auf die Bereiche der Kaltluftaustritte konzentriert. Zwei der Spinnenarten (Troglohyphantes novicordis und T. tauriscus, Familie Linyphiidae) sind Endemiten Österreichs, fünf weitere subendemisch (mit einem Arealanteil Österreichs > 75 %). Drei Subendemiten (Paranemastoma bicuspidatum, Ischyropsalis kollari, Leiobunum subalpinum) finden sich auch unter den Weberknechten (Komposch 2009a, b). 29 Spinnen- und fünf Weberknechtarten sind für die Steiermark in verschiedenen Kategorien als aktuell gefährdet eingestuft (C. Komposch unpubl. in Anlehnung an Komposch 2009c, Komposch & Steinberger 1999).

Aus der Familie der Laufkäfer wurden 36 Arten festgestellt. Die häufigste Art, die ausgeprägt kaltstenotherme, subendemische Gebirgsart Oreonebria austriaca, wurde deutlich unterhalb ihrer bisher bekannten Vertikalverbreitung (Paill & Kahlen 2009) in vier der fünf Untersuchungsgebiete gefunden und nimmt alleine 31,1 % des Gesamtfangs ein. Für mehrere Arten konnte eine trennscharfe Einnischung am Temperaturgradienten nachgewiesen werden (s.u.). 15 Arten sind in Österreich als endemisch, subendemisch oder eingeschränkt subendemisch eingestuft (Paill & Kahlen l. c.). Gefährdete Arten fehlen bis auf ein Taxon (Zulka et al. in prep.).

Bei den Kurzflügelkäfern wurden 128 Arten ermittelt. Dominante Arten sind silvicole und paludicole oder tyrphophile Elemente (wie Arpedium brachypterum als Charakterart im Untertal). Eine Gruppe von zehn Arten hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in der alpinen Höhenstufe. Etliche Arten zeigen innerhalb der Blockhalden eine enge oder ausschließliche Bindung an die Bereiche der Kaltluftaustritte, darunter eine seltene Art mit teilweise subterraner Lebensweise (Euryporus picipes). Eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielen Endemiten der Alpen oder Ostalpen mit nur sechs Arten. Jedoch finden sich in dieser Gruppe ein Subendemit Österreichs (Leptusa abdominalis alpestris, Paill & Kahlen 2009) sowie bemerkenswerte Nachweise seltener Arten (Aleochara meschniggi, Ocypus megalocephalus). Für rund 16 Arten ist aufgrund ihrer Seltenheit und/oder Gefährdung in den Nachbarländern eine (zumindest) potenzielle Gefährdung anzunehmen.

Der Beifang der Wanzen in den Bodenfallen spiegelt mit 13 Arten nur den bodennah lebenden Anteil des zu erwartenden Artenspektrums wider. Auch in dieser Gruppe sind Nachweise kaltstenothermer Arten der Hochlagen bezeichnend; ein typisches alpines Faunenelement ist etwa die Moos-Netzwanze Acalypta musci. Mit A. pulchra, einer weiteren Vertreterin der Moos-Netzwanzen, ist eine seltene, disjunkt montan-mediterran verbreitete Art hervorzuheben, die in Österreich bisher nur aus Kärnten bekannt war (Frieß & Rabitsch 2009). Endemismen unterschiedlichen Grades spielen in dieser Tiergruppe generell eine geringe (vgl. Rabitsch 2009) und in dieser Untersuchung keine Rolle, auch gefährdete Arten wurden nicht angetroffen.

6.2 Endemiten

Als dealpiner Hot-Spot des Endemismus weisen die unterkühlten Blockhalden je nach Tiergruppe eine mehr oder weniger hohe Endemismusrate auf, wie sie z.B. bei den Laufkäfern in diesem Ausmaß sonst an deutlich höher gelegenen Gebirgsstandorten ab etwa 2000 m Seehöhe typisch ist (z.B. Paill & Pabst 2009). So liegt im Untersuchungsgebiet Untertal der Fanganteil (sub)endemischer Laufkäfer an den Kaltluftaustritten im Bereich von 90 bis 100 %, an den Referenzstandorten hingegen nur bei etwa 40 %; die relative Häufigkeit (sub)endemischer Arten ist bei dieser Gruppe innerhalb des durch Langzeitmessungen abgedeckten Temperaturbereichs (– 1,1 bis + 5,5 °C Jahresmittel) signifikant negativ mit der Temperatur korreliert (einfache Regressionsanalyse, r = – 0,76, p < 0,05). Trotz überregionaler Verbreitung der nachgewiesenen Endemiten ist in den isolierten Lokalpopulationen die Entwicklung eigenständiger taxonomischer Formen zu vermuten.

6.3 Gefährdete Arten

Das unterirdische Lückensystem unterkühlter Blockhalden stellt neben wenigen anderen Sonderstandorten (Höhlen, Schluchten, Dolinen) den einzigen nicht-alpinen Lebensraum stenotoper kälteadaptierter Wirbellosengemeinschaften in Mitteleuropa dar. Bei den hier auftretenden Spinnentieren und Insekten handelt es sich vielfach um Eiszeitrelikte oder postglaziale Rückwanderer, die in ihrem heutigen Vorkommen in der temperierten Zone auf wenige Kaltstandorte beschränkt sind (Ružicka 2011), woraus sich eine zumindest potenzielle Gefährdung ergibt. So beträgt im Untertal an zwei besonders ausgeprägten Kaltluftstandorten der Individuenanteil von Spinnenarten der Roten Liste etwa 50 % (bei insbesondere hohem Anteil von Arten der Kategorie „R“, also sehr seltenen bzw. sehr lokal auftretenden Arten), während dieser Anteil an moderierten Kaltluftstandorten und Referenzstandorten um 10 % pendelt.

6.4 Einnischung am Temperaturgradienten

Die Raumnutzung vieler Tierarten in den Untersuchungsgebieten spiegelt die mikroklimatischen Gegebenheiten in großer Schärfe wider. So ist im Untertal die boreoalpine Zwergspinne Diplocentria rectangulata strikt auf die Kaltluftaustritte beschränkt und fehlt an den Referenzstandorten und im Bereich des Warmluftaustritts gänzlich. Bei den Laufkäfern zeigt der Österreichische Dammläufer Oreonebria austriaca, der anderenorts als Bewohner kalter und feuchter Gebirgsstandorte meist in Lagen von 2 000 bis 2 300 m Seehöhe bekannt ist (Paill & Kahlen 2009), in den Blockhalden an den Kaltluftstandorten sehr hohe Individuenanteile von bis zu 98 %, während er an den Referenz- und Warmluftstandorten ganz oder weitestgehend fehlt. Dementsprechend stehen die Individuenzahlen bzw. -anteile der genannten Arten mit dem Temperatur-Jahresmittel in signifikantem negativen Zusammenhang (r = – 0,75, p < 0,05 bei D. rectangulata, r = – 0,96, p < 0,01 bei O. austriaca), so dass diese Arten exemplarisch als Indikatoren für intakte unterkühlte Blockschutthalden gelten können.

Bei den Kurzflügelkäfern zeigt die Gruppe der paludicolen Arten eine signifikante Präferenz für die Kaltbereiche (r = – 0,84, p < 0,05). Das extrazonale Standortklima ermöglicht etlichen Spinnen- und Käferarten ein Vorkommen deutlich unterhalb ihrer bisher bekannten Vertikalverbreitung, die z.B. bei dem Laufkäfer Trechus ovatus etwa 900 m höher ab 1 800 m lag (Paill & Kahlen 2009). Umgekehrt können auch Arten(gruppen) mit Präferenzen für wärmere Temperaturen identifiziert werden, etwa die Großlaufkäfer der Gattung Carabus mit nur spärlichen Einzelnachweisen in den Kaltbereichen und stark zunehmenden Individuenanteilen in den wärmsten Bereichen ab etwa 5 °C Jahresmittel (r = 0,86, p < 0,05). Der Laufkäfer Trechus rotundipennis wiederum lässt in den Gebieten Untertal und Bräualm eine Präferenz für die mittleren Temperaturbereiche (um 3 °C Jahresmittel) erkennen, in denen seine Fanghäufigkeit gegenüber den kältesten und wärmsten Bereichen vielfach erhöht ist.

6.5 Eigenständige Wirbellosen-Gemeinschaften

Die Kleintiergemeinschaften unterkühlter Blockhalden sind durch faunistische Raritäten, Arten mit glazialhistorisch bedingten, oft ausgeprägt arktoalpinen bzw. boreomontanen Arealen, dealpine Vorkommen kälteliebender Gebirgsarten sowie teilweise durch hohe Anteile endemischer, gefährdeter und ökologisch spezialisierter Arten gekennzeichnet. Sie weisen dadurch gegenüber den Gemeinschaften des nicht unterkühlten Umlands einen hohen Grad an Eigenständigkeit auf, darstellbar durch markante Gruppierung der Kaltluftstandorte des Steilhangmoores Untertal auf Basis der Art- oder Dominanzidentitäten in der Clusteranalyse vor allem bei den Spinnen und Laufkäfern (Abb. 7). Bei den Spinnen und Kurzflügelkäfern tritt zudem auch der kleinflächige Warmluftaustritt als eigenständig hervor.

In der Gesamtschau aller Untersuchungsgebiete kann nicht von einer Artengemeinschaft aller unterkühlten Blockhalden gesprochen werden, vielmehr sind die jeweiligen örtlichen Gemeinschaften einzelner Blockhalden deutlich verschieden. Vor allem der Einfluss der eiszeitlichen Eisbedeckung weiter Teile der Alpen auf die Genese der aktuellen Verbreitungsbilder wirbelloser Tiere durch lokale und regionale Auslöschung, Isolation, Separation und Rückwanderungen auf kurze und weite Distanz war hier nachhaltig prägend (Holdhaus 1954, Thaler 1976 und 1980). So verwundert es nicht, dass beispielsweise von insgesamt 128 nachgewiesenen Kurzflügelkäfer-Arten nur drei in allen fünf Blockhalden gefunden wurden, während 37 Arten nur in einem Untersuchungsgebiet auftraten. Für die Spinnen ergab eine Clusteranalyse eine Gruppierung der Zönosen der fünf Untersuchungsgebiete nach ihrer geographischen Lage mit größter Verwandtschaft der beiden im selben Talraum gelegenen Gebiete Bräualm und Kreuzsteg und deutlicher Trennung der Schladminger Tauern vom nur etwa 80 km entfernten Hochschwabgebiet.

7 Gefährdungsursachen und Maßnahmen

7.1 Klimawandel

Gängige Klimamodelle gehen von einer fortschreitenden Erwärmung der Erdoberfläche um etwa 3 bis 6 °C bis zum Ende des 21. Jahrhunderts aus (Beniston 2003, Fronzek et al. 2010, IPCC 2007). Schon in den letzten Jahrzehnten zeigten sich in den österreichischen Zentralalpen vielerorts signifikante Temperaturzunahmen vor allem im Sommerhalbjahr (Kabas 2005). Auch die winterliche Schneemenge und Schneebedeckungsdauer hat einen Einfluss auf das Klimasystem im Inneren der Blockhalden, da es einen Unterschied macht, ob die im Winter in das System eintretende Kaltluft eine Temperatur von 0 °C (unter Schnee) oder etlichen Minusgraden (ohne Schneedecke) hat und ob der Luftdurchzug durch das System ungehindert verläuft oder wegen schneebedeckter Eintrittsöffnungen eingeschränkt ist.

Bei insgesamt noch unklarer Trendlage bezüglich der Niederschlagsmengen (Kabas 2005) gilt die Annahme leicht zunehmender Niederschläge im Winter bei gleichzeitig kürzerer Dauer des Winters als wahrscheinlich, womit sich wegen der zu erwartenden verringerten winterlichen Eisbildung im Haldeninneren ein besonders ungünstiges Szenario hinsichtlich des Fortbestands der standortklimatischen Besonderheiten unterkühlter Blockhalden abzeichnet. Infolge dieser Entwicklungen könnte es innerhalb einiger Jahrzehnte zu einem Verlust des perennierenden Eiskerns und damit zu einer jahreszeitlich immer früher eintretenden Erwärmung des Luftkörpers im Haldeninneren kommen. Schon heute nur schwach unterkühlte Bereiche würden diesen mikroklimatischen Charakter wohl rasch zur Gänze verlieren.

Bedingt durch das veränderte Standortklima wäre an den heute waldfreien Standorten der Bergkiefern-Hochmoorgesellschaft zunächst mit einem zunehmenden Aufkommen des Torfmoos-Fichtenwaldes zu rechnen, wie er heute an den schwächer ausgeprägten Kaltluftaustritten anzutreffen ist. Ein Trockenfallen und Absterben der Torfmoosdecken mit anschließenden Bodenbildungsprozessen würde zum Verlust des Moorcharakters sowie zur Etablierung zonaler Waldgesellschaften (z.B. Hainsimsen-Fichtenwald, Wollreitgras-Fichtenwald) führen. Eine gewisse ausgleichende Wirkung des Hohlraumsystems der Blockhalden würde zwar weiterhin bestehen (vgl. Hachtel et al. 1999), mit dem Wegfallen der Unterkühlungseffekte würden jedoch insbesondere die vorkommenden arktoalpinen bzw. alpinen Florenelemente rasch verschwinden – unter den Gefäßpflanzen allen voran die in Österreich vom Aussterben bedrohte Zwerg-Birke.

Für die Tierwelt liegt es angesichts der strikten Temperaturabhängigkeit vieler Arten auf der Hand, dass der Verlust des perennierenden Eiskerns tiefgreifende Änderungen nach sich ziehen wird. Wahrscheinlich sind Teil- oder Totalverluste der Lokalpopulationen jener Arten, die Präferenzen für die kältesten Temperaturbereiche zeigen. Da steigende Temperaturen zu verringerter Luft- und Bodenfeuchtigkeit führen, sind zudem nachteilige Auswirkungen auf viele als hygrophil geltende Bodenarthropoden zu erwarten. Durch die Einbußen isolierter Lokalpopulationen endemischer Arten ist auch mit dem Verlust von genetisch und taxonomisch möglicherweise bereits eigenständigen Formen zu rechnen. Durch die Einwanderung euryöker Waldbewohner in derzeit noch waldfreie Moorstandorte und durch die Begünstigung wärmeliebenderer Arten mit steigendem Temperatur-Jahresmittel wird es zu einer Trivialisierung und Angleichung der Artengarnituren an jene des Umlandes kommen.

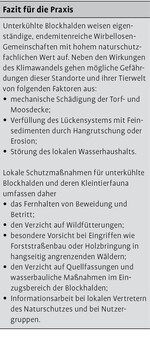

7.2 Lokale Gefährdungsfaktoren

Während der Nutzungsdruck auf die waldfreien Moore gering ist, muss doch im Zuge der gebietsüblichen, vor allem forstwirtschaftlichen Nutzungen der Rand- und Nahlagen sowie der weniger stark unterkühlten Standorte jederzeit mit schädigenden Einflüssen gerechnet werden. Eine Gefährdung geht insbesondere von Eingriffen aus, die zu einer Verfüllung des Lückensystems durch Feinmaterialien führen, die örtliche Hydrologie verändern oder die Moosdecke mechanisch schädigen. Neben konkret beobachteten Eingriffen wie Holzeinschlag, Forstwegebau, Errichtung von Trassen zur Holzbringung und Wildfütterung (Hafellner & Magnes 2002) sind auch Beeinträchtigungen durch Betritt, Beweidung, Quellfassung oder Stromleitungsbau denkbar. Ähnlich wie die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels können auch diese lokalen Einflüsse zu einer Schädigung des standorttypischen Mikroklimas und in der Folge zu einem Verlust der hochwertigen Artengemeinschaften führen.

7.3 Schutzmaßnahmen

Die Zukunft der unterkühlten Blockhalden und ihrer Kleintierfauna erscheint aus heutiger Sicht ungewiss und hängt einerseits von den Erfolgen nationaler und internationaler Klimaschutzbemühungen ab, andererseits von der lokalen, einzelstandörtlichen Naturschutzarbeit. Als Mosaikstein im Gesamtbild der beobachtbaren und noch zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität unterstreichen die vorliegenden Ergebnisse die Dringlichkeit von Maßnahmen zur Eindämmung der globalen Erwärmung. Daneben bleiben jedoch unter den Rahmenbedingungen des Klimawandels die Maßnahmenerfordernisse des örtlichen Naturschutzes gültig bzw. werden noch dringlicher (Kinzelbach 2007, Vohland et al. 2011). Dazu kommt der Aspekt, dass der Schutz von Mooren seinerseits einen Beitrag zum Klimaschutz darstellt (Drösler et al. 2012).

Eine Ausweisung der Blockhalden als Schutzgebiete kann sinnvoll sein, wenn damit ein effektiver Schutz verbunden ist. Das ist gegenwärtig bestenfalls im Natura-2000-Gebiet Steilhangmoor Untertal der Fall, in dem der prioritäre Lebensraumtyp 7110 Lebende Hochmoore mit seiner charakteristischen Artenausstattung schutzrelevant ist; hier sollte im Fall eines geplanten Eingriffs die Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 FFH-Richtlinie eine Beeinträchtigung verhindern. Ein strenger Schutz wäre auch mit einer Ausweisung als Naturschutzgebiet oder Naturdenkmal verbunden. Die aktuelle Lage der weiteren untersuchten Blockhalden in Schutzgebieten anderen Typs (Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Natura-2000-Vogelschutzgebiet, Geltungsbereich der Alpenkonvention) lässt hingegen keinen wirksamen Schutz erwarten.

Entscheidend für die Vermeidung lokaler Gefährdungen ist der Wissensstand der vor Ort tätigen Nutzergruppen sowie der im Naturschutz aktiven Personen auf behördlicher wie auf privater Seite. Nur wenn das Wissen um den Wert dieser Standorte und ihre Sensibilität gegenüber Eingriffen vor Ort kommuniziert wird, können nutzungsbedingte Beeinträchtigungen durch Holzbringung, Forststraßenbau, Quellfassung, Betritt und Beweidung vermieden werden. Zumindest in den zentralen, karg bewachsenen Bereichen der Blockhalden, die einem geringen Nutzungsdruck unterliegen, sollte das relativ leicht gelingen. Wesentlich ist aber auch die Eindämmung nachteiliger Einflüsse aus angrenzenden Flächen. So hat sich gezeigt, dass durch Gespräche mit dem Grundbesitzer bzw. mit der zuständigen Forstverwaltung erfolgreich Einfluss auf aktuelle forstliche Eingriffe an den Standorten Bräualm (Forststraßenbau) und Kreuzsteg (Einrichtung einer Holzbringungstraße) genommen und so zumindest das Eingriffsausmaß verringert werden konnte; in beiden Fällen wurde der naturschutzfachliche Wert der Blockhalden den zuständigen Personen erst durch die Gespräche bewusst. Eine Einbindung der Blockhalden in örtliche Tourismuskonzepte, verbunden mit Informationsangeboten und Besucherlenkungsmaßnahmen, kann dazu beitragen, die Schutzwürdigkeit dieser Sonderstandorte im Bewusstsein der vor Ort tätigen Personenkreise zu verankern.

Dank

Die Untersuchungen wurden aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms ACRP (Austrian Climate Research Program) durchgeführt. Neben den Autor(inn)en haben Jördis Kahapka als Koordinatorin des technischen Teams sowie Theresa Bertha, Wolfgang Gessl, Josef Hafellner, Martin Hepner, Eva Hoffmann, Sabine Kowald, Gernot Kunz, Martin Magnes, Peter Mehlmauer, Norbert Milasowszky, Alexander Platz, Michael Suanjak und Herbert Wagner mit Bestimmungsarbeiten oder technischen Assistenzleistungen zur Bewältigung der Projektaufgaben beigetragen. Steven J. Weiss half bei der Übersetzung des Abstracts.

Literatur

Beniston, M. (2003): Climatic change in mountain regions: A review of possible impacts. Climatic Change 59, 5-31.

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. Springer, Wien, New York.

Christian, E. (1993): Collembolen aus zwei Windröhren des Ötscherlandes (Niederösterreich). Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 130, 157-169.

Dröschmeister, R., Sukopp, U. (2009): Monitoring der Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt in Deutschland. Natur und Landschaft 84 (1), 13-17.

Drösler, M., Schaller, L., Kantelhardt, J., Schweiger, M., Fuchs, D., Tiemeyer, B., Augustin, J., Wehrhan, M., Förster, C., Bergmann, L., Kapfer, A., Krüger, G.-M. (2012): Beitrag von Moorschutz- und Revitalisierungsmaßnahmen zum Klimaschutz am Beispiel von Naturschutzgroßprojekten. Natur und Landschaft 87 (2), 70-76.

Düll, R. (1992): Zeigerwerte von Laub- und Lebermoosen. Scripta Geobotanica 18, 175-214.

Ellenberg, H. (1992): Zeigerwerte der Gefäßpflanzen (ohne Rubus). Scripta Geobotanica 18, 9-166.

Ellmauer, T., Steiner, G.M. (1992): Vegetationsökologische Untersuchungen an einem Kondenswassermoor in Tragöß (Steiermark). Ber. Naturwiss.-Med. Vereins Innsbruck 79, 37-47.

Englisch, T., Karrer, G. (2001): Zeigerwertsysteme in der Vegetationsanalyse – Anwendbarkeit, Nutzen und Probleme in Österreich. Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 13, 83-102.

Friess, T., Rabitsch, W. (2009): Checkliste und Rote Liste der Wanzen Kärntens (Insecta: Heteroptera). Carinthia II 199/119, 335-392.

Fronzek, S., Carter, T.R., Jylhä, K. (2010): Scenarios of Climate Change for Europe. In: Settele, J., Penev, L., Georgiev, T., Grabaum, R., Grobelnik, V., Hammen, V., Klotz, S., Kotarac, M., Kühn, I., eds., Atlas of Biodiversity Risk, Pensoft, Sofia, Moscow, 68-71.

Gallaun, H., Schaumberger, J., Schardt, M., Guggenberger, T., Schaumberger, A., Deutz, A., Gressmann, G., Gasteiner, J. (2006): GIS-gestützte Ermittlung der Veränderung des Lebensraumes alpiner Wildtierarten (Birkhuhn, Schneehuhn, Gamswild, Steinwild) bei Anstieg der Waldgrenze aufgrund Klimaveränderung. Ber. StartClim2005, Wien.

Gude, M., Dietrich, S., Mäusbacher, R., Hauck, C., Molenda, R., Ruzicka, V., Zacharda, M. (2003): Probable occurrence of sporadic permafrost in non-alpine scree slopes in central Europe. 8th international conference on permafrost, Zürich, 331-336.

Hachtel, M., Weddeling, K., Möseler, B.M. (1999): Zusammenhang zwischen Mikroklima und Moosvegetation der Arkose-Blockhalden im Warchetal (Hohe Ardennen, Belgien). In: Möseler, B.M., Molenda, R., Hrsg., Lebensraum Blockhalde – zur Ökologie periglazialer Blockhalden im außeralpinen Mitteleuropa, Decheniana, Beih. (37), 49-65.

Hafellner, J., Magnes, M. (2002): Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen in einem Kondenswassermoor in den Niederen Tauern (Steiermark). Stapfia 80, 435-450.

Holdhaus, K. (1954): Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas. Abh. zool.-bot. Ges. Wien 18, 1-493, Taf. 1-52.

Hölzel, E. (1963): Tierleben im Eiskeller der Matzen in der Karawankennordkette. Carinthia II 153/73, 161-187.

IPCC (2007): Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4). http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml (Abfrage 20.02.2012).

Kabas, T. (2005): Das Klima in Südösterreich 1961–2004: Die alpine Region Hohe Tauern und die Region Südoststeiermark im Vergleich. Unveröff. Dipl.-Arb., Graz.

Kinzelbach, R. (2007): Der Treibhauseffekt und die Folgen für die Tierwelt. Klimawandel – ein Feigenblatt? Biol. unserer Zeit 37 (4), 250-259.

Komposch, Ch. (2009a): Spinnen (Araneae). In: Rabitsch, W., Essl, F., Red., Endemiten: Kostbarkeiten in Österreichs Tier- und Pflanzenwelt, Ökologie, Naturwiss.Ver. f. Kärnten, Klagenfurt und Umweltbundesamt, Wien, 408-463.

– (2009b): Weberknechte (Opiliones). In: Rabitsch W., Essl, F., Red., Endemiten: Kostbarkeiten in Österreichs Tier- und Pflanzenwelt, Naturwiss. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt und Umweltbundesamt, Wien, 476-496.

– (2009c): Rote Liste der Weberknechte (Opiliones) Österreichs. In: Zulka, K.P., Red., Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf, Grüne Reihe 14/3, 397-483.

–, Steinberger, K.-H. (1999): Rote Liste der Spinnen Kärntens (Arachnida: Araneae). Naturschutz in Kärnten 15, 567-618.

Kromp-Kolb, H., Gerersdorfer, T. (Red., 2003): Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Tierwelt – derzeitiger Wissensstand, fokussiert auf den Alpenraum und Österreich. Ber. i.A. des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien.

Kubat, K. (1999): Luftströmungen in den Blockhalden des Böhmischen Mittelgebirges als ein mikroklimatischer Faktor. Decheniana, Beih. 37, 81-84.

Kühn, I., Vohland, K., Badeck, F., Hanspach, J., Pompe, S., Klotz, S. (2009): Aktuelle Ansätze zur Modellierung der Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die biologische Vielfalt. Natur und Landschaft 84 (1), 8-12.

Matz, H., Gepp, J. (2008): Moorreiche Steiermark. 389 Moore der Steiermark. Naturschutzbund Steiermark und Institut für Naturschutz und Landschaftsökologie in der Steiermark, Graz.

Mildner, P. (1984): Zur Molluskenfauna im „Eiskeller“ der Matzen, Karawanken. Carinthia II 174/94, 237-242.

Molenda, R. (1999): Die Rolle von Blockhalden bei der Entstehung disjunkter Areale: zoogeographische Aspekte. Decheniana, Beih. 37, 163-170.

Mühlenberg, M. (1989): Freilandökologie. UTB, Quelle & Meyer, Wiesbaden.

Paill, W., Kahlen, M. (2009): Coleoptera (Käfer). In: Rabitsch, W., Essl, F., Hrsg., Endemiten: Kostbarkeiten in Österreichs Pflanzen- und Tierwelt, Naturwiss. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt und Umweltbundesamt, Wien, 627-783.

–, Pabst, L. (2009): Endemische Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) am Tamischbachturm. Schr. Nationalpark Gesäuse 4, 187-198.

Punz, W., Sieghardt, H., Maier, R., Engenhart, M., Christian, E. (2005): Kaltlöcher im Ostalpenraum. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 142, 27-45.

Rabitsch, W. (2009) Heteroptera (Wanzen). In: Rabitsch, W., Essl, F., Hrsg., Endemiten: Kostbarkeiten in Österreichs Pflanzen- und Tierwelt, Naturwiss. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt und Umweltbundesamt, Wien, S. 617-624.

Ružicka, V. (1999): The freezing scree slopes and their arachnofauna (Blockhalden mit Frostvorkommen und ihre Spinnen

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.