Upside down – Weiterentwicklung von US-amerikanischen Konzepten zur naturhaushaltlichen Kompensation

Abstracts

Vor dem Hintergrund der auch in Deutschland zunehmend genutzten Poollösungen (Flächenpools, Ökokonten) zur Erfüllung von Kompensationsverpflichtungen nach Eingriffen stellt der vorliegende Artikel die Weiterentwicklung von Ansätzen zur Kompensation in den USA vor. Wir beleuchten dabei einerseits jüngere Trends bei den ‚Wetland Mitigation Banks‘ und zeigen dabei Neuerungen im Verhältnis von Vorhabensträger-Verantworteter und durch Dritte realisierter Kompensationsleistungen auf. Andererseits wird die seit einigen Jahren in den USA etablierte Praxis der ‚Conservation Banks‘ zur Folgenbewältigung beim Vollzug des speziellen Artenschutzes vorgestellt und deren innovativer Einsatz bei der Etablierung Erneuerbarer Energien an einem kalifornischen Beispiel aufgezeigt.

Der Beitrag liefert durch den Blick über den Atlantik letztlich auch Diskussionsbeiträge für die Weiterentwicklung entsprechender europäischer und deutscher Folgenbewältigungsansätze.

“Upside down” – Further Development of US-American Concepts for the Compensation of Ecosystem Impacts. Wetland Mitigation and Conservation Banking

In order to fulfill compensation requirements for unavoidable impacts to ecosystem functions mitigation banks (compensation pools) are used more and more. Against this background the paper presents the evolution of respective approaches in the USA. On the one hand it focuses on the recent trends of Wetland Mitigation Banks and points to innovations as far as permittee-responsible and third-party compensatory mitigation is concerned. On the other hand the study introduces the US practice of Conservation Banks which are an established means to implement endangered species protection and offsets. The study highlights the innovative use of conservation banks in the field of renewable energy deployment using an example from California. With the view across the Atlantic, the article provides stimulus for the discourse on the future development of compensation approaches in Europe and Germany, too.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Vor zehn Jahren berichteten wir in Naturschutz und Landschaftsplanung vor dem Hintergrund der deutschen Eingriffsregelung über die US-amerikanischen ‚Wetland Mitigation Banks‘ (Butzke et al. 2002). Bis heute stellen diese Vorläufer der auch in Deutschland zunehmend implementierten Kompensationsflächenpools (Böhme et al. 2005, Wende et al. 2005) einen beachtenswerten Weg der Kompensation von Landschaftshaushaltsfunktionen nach Eingriffen dar. Im Kern stehen dabei in den USA zwar die betreffenden Regelungen gemäß des ‚Clean Water Acts‘, aber die Bedeutung für die biologische Vielfalt (‚Biodiversity Offsets‘) sind weithin bekannt und besprochen (Darbi et al. 2010). Während in den vergangenen zehn Jahren hierzulande mit der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 2009 gewisse Änderungen im zugrundeliegenden Rechtskonstrukt bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Folgenbewältigungsstrategie vorgenommen wurden (vgl. z.B. Michler & Möller 2010), kam es in den USA ebenfalls zu einer Weiterentwicklung des betreffenden Instrumentariums – wenn auch mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen (Gardner 2011, Wilkinson 2009).

Darüber wollen wir im Folgenden zum einen berichten und zum anderen einen Blick auf eine kaum weniger aktuelle Strategie kooperativen Naturschutzes werfen, die der zunehmenden Diversifizierung kompensatorischer Programme nach verschiedenen Rechtsnormen Rechnung trägt: US-amerikanische ‚Conservation Banks‘ als Folgenbewältigungsansatz beim Vollzug des speziellen Artenschutzes gemäß den föderalen und bundesstaatlichen US ‚Endangered Species Acts‘. Dabei werden wir im Besonderen auf die frühzeitige Anwendung solcher Ansätze im Zuge der Entwicklung Erneuerbarer Energien in Kalifornien aufmerksam machen (‚Desert Renewable Energy Conservation Plan‘). Methodisch stützen wir uns auf teilweise verfügbare Evaluationen, rechtliche und unterrechtliche Regelungen, wissenschaftliche Publikationen sowie ausgewählte Fallbeispiele, auf die wir im Zuge von Vor-Ort-Aufenthalten im amerikanischen Westen sowie bei Recherchen zu Lehrveranstaltungen im Masterprogramm Environmental Planning an der TU Berlin aufmerksam wurden.

In der Folge rufen wir zunächst die Funktionsweise des Wetland Mitigation Bankings in Erinnerung und kennzeichnen den empirischen Sachstand und Überlegungen zur weiteren Ausgestaltung dieses Instrumentariums; sodann gilt das Augenmerk sogenannten ‚In-Lieu-Fee‘-Regelungen, die unseren Ersatzzahlungen (vgl. §15 Abs. 6 BNatSchG) nahe kommen. Letztere haben in jüngerer Zeit in den USA einen bemerkenswert höheren Stellenwert erreicht, begleitet durch qualitätssichernde Anforderungen, die den bereits etablierten Mitigation Banks nicht nachstehen sollen. Die Ausführungen im Abschnitt 2.4 zur neu präferierten Folgenbewältigungsstrategie im Spektrum von bevorzugten Pool- und Ersatzgeldlösungen bis hin zu nachrangigen durch den Vorhabensträger geleisteten Einzelkompensationsmaßnahmen zeigen sodann das ganze Ausmaß der jüngeren Entwicklungen in den USA. Einen systematischen Vergleich mit der Entwicklung ähnlicher Ansätze in Deutschland streben wir dabei nicht an.

2 Kompensation nach dem US Clean Water Act

2.1 Überblick

Wie bereits bei Butzke et al. (2002) beschrieben, erfordert der 1972 in den USA verabschiedete ‚Clean Water Act‘ für Eingriffe in Feuchtgebiete oder Gewässer eine behördliche Genehmigung des US Army Corps of Engineers. Diese verlangt vom Vorhabensträger Vermeidung, Verminderung sowie Kompensation für die Auswirkungen des geplanten Eingriffes. Dabei wird eine mit der deutschen Eingriffsregelung vergleichbare Entscheidungskaskade verfolgt (vgl. Abb. 1). Erst wenn Eingriffe nicht vollständig vermeidbar oder verminderbar sind, sind die verbleibenden Auswirkungen durch weitergehende Maßnahmen zu kompensieren (‚compensatory mitigation‘).

Für die Umsetzung des letzten Schrittes der Kaskade sind seit 1990 mit der Verabschiedung eines ‚Mitigation Memorandum of Agreement‘ neben ‚on-site‘- (also am Ort des Eingriffes) auch ‚off-site‘-Maßnahmen (also räumlich entkoppelte Maßnahmen) möglich. Diese ‚off-site‘-Kompensation kann einerseits durch den Vorhabensträger realisiert werden (‚permitee-responsible‘) oder durch eine andere Instanz (‚third-party‘). Hierzu zählen die im Folgenden näher betrachteten ‚Wetland Mitigation Banks‘ (Kompensationspools mit echter Maßnahmenbevorratung, vgl. Böhme et al. 2005) sowie ‚In-Lieu-Fee Programme‘ (gespeist durch Ersatzzahlungen).

2.2 Wetland Mitigation Banks (Kompensationspools)

Eine Wetland Mitigation Bank verkauft ‚credits‘ für zuvor erbrachte Kompensationsleistungen an Vorhabensträger, deren entsprechende Verpflichtungen so übernommen werden: “Mitigation bank means a site, or suite of sites, where resources (e.g., wetlands, streams, riparian areas) are restored, established, enhanced, and/or preserved for the purpose of providing compensatory mitigation for impacts... In general, a mitigation bank sells compensatory mitigation credits to permittees whose obligation to provide compensatory mitigation is then transferred to the mitigation bank sponsor.” (DoD & EPA 2008). Die ersten Wetland Mitigation Banks entstanden in den USA in den späten 1980er bzw. frühen 1990er Jahren, bevor mit der Verabschiedung des ersten national gültigen Leitfadens 1995 (Army Corps of Engineers‘ 1995 Banking Guideline) diese Form der Kompensation offiziell anerkannt und einheitliche Standards dafür gesetzt wurden. Seitdem haben Wetland Mitigation Banks in den USA einen starken Zuwachs erfahren. In einer Studie des Environmental Law Institutes (ELI) von 2006 werden für das Jahr 2005 insgesamt 330 aktive Banken, 75, die alle Maßnahmen bereits verkauft haben, sowie 169 im Genehmigungsverfahren gezählt; 1992 waren es erst 46 aktive Banken und 64 im Genehmigungsprozess (ELI 2006). Die Entwicklung der Wetland Mitigation Banks wird z.B. bei Robertson (2009, 2006, 2004) sowie Hough und Robertson (2009) ausführlich dargelegt.

2.3 In-Lieu Fees (Ersatzzahlungen)

In-lieu-Fees entsprechen grundsätzlich unseren naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen: “In-lieu fee program means a program involving the restoration, establishment, enhancement, and/or preservation of aquatic resources through funds paid to a governmental or non-profit natural resources management entity to satisfy compensatory mitigation requirements … permits. Similar to a mitigation bank, an in-lieu fee program sells compensatory mitigation credits to permittees whose obligation to provide compensatory mitigation is then transferred to the in-lieu program sponsor.” (DoD & EPA 2008). Im Jahr 2005 gab es 58 aktive In-lieu-Fee-Programme in den USA sowie sieben, die sich noch im Genehmigungsprozess befanden (ELI 2006a).

Die Form der Kompensation durch In-lieu Fees wurde erstmals in dem 1995 erlassenen nationalen Leitfaden zu Wetland Mitigation Banks (Army Corps of Engineers‘ 1995 Banking Guideline) behandelt. Darin wird anerkannt, dass in bestimmten Situationen Ersatzzahlungen die angemessene Form der Kompensation sein können. Allerdings wurde empfohlen, in diesen Fällen Sicherheiten einzufordern, die den Erfolg und die zügige Umsetzung der durch die In-lieu Fees finanzierten Maßnahmen gewährleisten. Dieses sollte in Form einer offiziellen Vereinbarung zwischen dem Betreiber des In-lieu-Fee-Programms und der Genehmigungsbehörde (US Army Corps of Engineers) erfolgen.

Den bereits hier deutlich gewordenen Bedenken hinsichtlich des Erfolges von In-lieu-Fee-Programmen sollte 2000 durch die Verabschiedung eines speziellen nationalen Leitfadens begegnet werden (2000 In-Lieu Fee Guidance). Dennoch belegten mehrere zwischen 2000 und 2006 durchgeführte Studien, dass in der Praxis Defizite bei der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen durch In-lieu-Fee-Programme bestehen und deren Beitrag zum Ziel ‚no net loss‘ von Feuchtgebieten und Gewässern und deren Funktionen zweifelhaft war (u.a. NRC 2001, ELI 2006b).

2.4 Neue Vorgaben für die Kompensation nach US Clean Water Act

Ausgelöst durch die beschriebenen Defizite von In-lieu-Fee-Programmen, insbesondere den häufig großen zeitlichen Verzug zwischen Eingang der Zahlungen und der Realisierung von Maßnahmen sowie die mangelhafte administrative Organisation der Programme, wurde im Jahr 2008 vom US Army Corps of Engineers und der Nationalen Umweltbehörde (Environmental Protection Agency) die ‚Compensatory Mitigation Rule‘ (im folgenden ‚Federal Rule‘) verabschiedet (DoD & EPA 2008). Diese bindende Regelung war durch eine Forderung nach gleichen Standards und Kriterien für alle Formen des ‚Compensatory Mitigation‘ (also Kompensationspools und Ersatzzahlungen), welche in einem Gesetz von 2004 enthalten war, notwendig geworden.

Die neuen Regelungen schaffen einen einheitlichen Genehmigungs- bzw. Zertifizierungsprozess für Wetland Mitigation Banks und In-lieu-Fee-Programme und schließen die Praxis so genannter ‚ad hoc in-lieu fee payments‘ aus (Wilkinson 2009). Bei diesen gingen Ersatzzahlungen nicht an zuvor genehmigte In-lieu-Fee-Programme, sondern spontan an Dritte, die damit Maßnahmen umsetzen wollten. Die geforderten Inhalte der einzureichenden Unterlagen zur Genehmigung von Wetland Mitigation Banks sowie In-lieu-Fee-Programmen, dem Programmentwurf (‚Prospectus‘) und dem abschließenden Genehmigungsdokument (‚Instrument‘) umfassen u.a. geklärte Eigentumsverhältnisse und Qualifikationsnachweise des Pool-Betreibers, den Nachweis der standörtlichen Eignung der Poolflächen zum Erreichen der Entwicklungsziele, wie die ‚Credits‘ bestimmt werden und ihre Preise und Abbuchungsmechanismen, die Pflege- und Entwicklungspläne und die heranzuziehenden Monitoring-Indikatoren sowie finanzielle Sicherungsmechanismen (DoD & EPA 2008).

Nicht zuletzt erfolgte mit der Verabschiedung der Federal Rule in den USA eine bemerkenswerte Abkehr von den in Deutschland trotz aller Flexibilisierungsansätze (Deiwick 2002) bis heute aufrecht erhaltenen Kompensations-Paradigmen. Die US Federal Rule behält zwar eine Präferenz für (gleichartige) in-kind-Kompensation bei Eingriffen in als Wetlands klassifizierte Ökosysteme bei, ersetzt aber sowohl die (eingriffsnahe) on-site-Präferenz als auch die vorhabensträgerfixierte Folgenbewältigungsstrategie durch eine neue fünfstufige Präferenz-Hierarchie (§332.3(b) Federal Rule). Motiviert ist dieses vor allem durch die begründete Annahme einer qualitativ besseren und gesicherteren Kompensation im Falle von nicht den Vorhabensträgern überlassenen Pool- und Ersatzgeldlösungen (ELI 2006a, 2006b, NRC 2001). Die fünfstufige Folgenbewältigungshierarchie (oder „Entscheidungskaskade“, Köppel et al. 1998, 2004) weist nunmehr die folgende Priorisierung auf:

1. Die Inanspruchnahme von (bereits geschaffenen) Credits von Wetland Mitigation Banks stellt die erste Präferenz dar, um Eingriffe gemäß der Federal Rule zu kompensieren. Es handelt sich um ein Abbuchen vorgezogen umgesetzter, anerkannter (zertifizierter) und qualitätsgesicherter Kompensationsmaßnahmen, die in der Regel von privaten Poolbetreiben geleistet wurden. Ein Vorhabensträger erwirbt entsprechend seinen jeweiligen Kompensationsverpflichtungen ‚Credits‘ im Gegenwert bereits durchgeführter passender Kompensationsmaßnahmen bei einem Poolbetreiber. Letzterer übernimmt auch die Verantwortung für den Erfolg dieser Maßnahmen. Die Maßnahmen finden stets ‚off-site‘ statt, aber noch im definierten ‚Service‘-Bereich des jeweiligen Pools innerhalb eines zugehörigen Wassereinzugsgebiets.

2. Die Abbuchung von ‚Credits‘ aus einem aus Ersatzgeld gespeisten In-lieu-Fee-Programm erhält durch die neue Federal Rule einen hohen Stellenwert und folgt sogleich in der Präferenzhierarchie. Ermöglicht und gestärkt wurde das durch die oben aufgeführten Qualitätssicherungsstandards. So können z.B. nicht beliebig Ersatzgelder bevorratet werden, vielmehr sorgt eine entsprechende Deckelung dafür, dass die faktische Maßnahmenumsetzung rechtzeitig aufgenommen wird. Die In-lieu-Fee-Programme können von öffentlichen Trägern oder Nichtregierungsorganisationen (NGOs) betrieben werden. Verantwortlich für den Maßnahmenerfolg ist wie bei den Wetland Mitigation Banks der Empfänger der Ersatzzahlungen und nicht der Vorhabensträger. Die Maßnahmen finden ebenfalls ‚off-site‘ statt, im Gegensatz zu Maßnahmen in den Mitigation Banks jedoch meist erst nach dem genehmigten Eingriffsfall.

3. Erst wenn beide vorgenannten Lösungen nicht verfügbar sind, kommt es gemäß der Federal Rule überhaupt erst zur Erwägung direkt durch den Vorhabensträger verantworteter Maßnahmen. Bei dem dann zuerst empfohlenen ‚Watershed Approach‘ sind Maßnahmen adressiert, die in Deutschland etwa in einem überörtlichen Konzept der Landschaftsplanung oder Maßnahmenprogrammen gemäß der WRRL (EU-Wasserrahmenrichtlinie) vorbereitet sein können.

4. Bietet sich schließlich auch Option 3 nicht an, folgen in der Präferenzhierarchie der Federal Rule ‚on-site/in-kind‘ und vom Vorhabensträger direkt verantwortete Kompensationsmaßnahmen, also die eingriffsnahe und gleichartige Folgenbewältigungsstrategie. Erst an vorletzter Stelle der US-amerikanischen Entscheidungskaskade wird demnach der Vorzug räumlich und zeitlich entkoppelter Maßnahmenumsetzung zugunsten von klassischen Einzelmaßnahmen im Sinne von Ausgleichsmaßnahmen nach deutschem Naturschutzrecht aufgegeben.

5. Als letzte Option sollen Ersatzmaßnahmen im deutschen Sinne zum Einsatz kommen, d.h. vom Vorhabensträger direkt verantwortete ‚off-site/out-of-kind‘-Kompensationsmaßnahmen. Auch in diesem Fall erfolgt die Umsetzung der Maßnahme nach der Vorhabensgenehmigung und die Verantwortung für den Maßnahmenerfolg verbleibt beim Vorhabensträger.

So wird insgesamt also unterstrichen, dass gleichartige Maßnahmen auf gesichertem Umsetzungsstand im Sinne eines auch räumlich entkoppelten ‚No-net-loss‘-Ansatzes Priorität genießen. Letzten Endes schieben sich dabei (vorgezogene Maßnahmen-) Pools (durch ‚Third Parties‘) und (auch erst nachlaufend realisierte) Ersatzzahlungs-Lösungen (durch die öffentliche Hand oder zugelassene NGOs) sowohl vor Ausgleichs- als auch Ersatzmaßnahmen im Sinne des BNatSchG. Begründet wird das in erster Linie durch eine sowohl flexiblere wie risikoärmere Kompensation (ELI 2006a, 2006b; NRC 2001), die gleichzeitig auch zu weniger Verzögerungen in Genehmigungsprozessen führt.

3 Conservation Banks nach US Endangered Species Act (Kompensationspools im US-Artenschutz)

3.1 Rechtlicher Rahmen

Die Anforderungen an den speziellen Artenschutz in den USA sind auf föderaler Ebene im Endangered Species Act (ESA) von 1973 geregelt, einem wirkungsvollen Instrument des amerikanischen Naturschutzes; Nye (2009) bezeichnet die betreffenden Regelungen gar als ‚pit bull‘ der amerikanischen Umweltgesetzgebung. Neben dem nationalen Gesetz, das durch den US Fish and Wildlife Service (US FWS) umgesetzt wird, haben fast alle Bundesstaaten der USA zusätzliche eigene State Endangered Species Acts erlassen, die neben dem Bundesgesetz stehen. Allein durch das nationale Gesetz sind 1372 Arten (Stand März 2011) als ‚endangered‘ (gefährdet) oder ‚threatened‘ (bedroht) gelistet und unterliegen damit den Regelungen des ESA (US FWS 2011a); den Gesetzen der Bundesstaaten unterliegen weitere Arten.

Die amerikanischen Artenschutzgesetze entsprechen im Wesentlichen unseren deutschen bzw. europäischen Regelungen: „The ESA makes it unlawful for a person to take a listed animal without a permit. Take is defined as ‚to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect or attempt to engage in any such conduct.’ Through regulations, the term ‘harm’ is defined as an act which actually kills or injures wildlife. Such an act may include significant habitat modification or degradation where it actually kills or injures wildlife by significantly impairing essential behavioral patterns, including breeding, feeding, or sheltering.” (US FWS 2011a). Artenschutzrechtliche Befreiungen (incidental take permits) bedürfen einer entsprechenden Prüfung durch den US Fish and Wildlife Service, einschließlich eines ‚Habitat Conservation Plan‘, in dem ähnlich unserer artenschutzrechtlichen Prüfung neben den negativen Auswirkungen des Vorhabens, die entsprechenden Vermeidungs- und ggf. Ausgleichsmaßnahmen einschließlich ihrer Finanzierung darzulegen sind (vgl. z.B. Mead 2008).*

3.2 Conservation Banks nach dem Vorbild der Wetland Mitigation Banks

Die Wurzeln und das Vorbild für Poollösungen von Maßnahmen für USA-weit geschützte Arten gemäß ESA liegen explizit beim Wetland Mitigation Banking (Bonnie 1999, Mead 2008). In den frühen 1990er Jahren begann der US Fish and Wildlife Service zusammen mit anderen Bundesbehörden und dem Staat Kalifornien mit der Genehmigung erster Kompensationsbanken für geschützte Arten (Mead 2008, US FWS 2011). Während für die Kompensation nach dem Clean Water Act ab 1995 die ‚Federal Guidance for the Establishment, Use, and Operation of Mitigation Banks‘ zur Verfügung stand, erließ Kalifornien – wie so oft Vorreiter in der amerikanischen Umweltpolitik – im gleichen Jahr eine Richtlinie zur Schaffung einer zweiten Generation von Mitigation Banks, den Conservation Banks. Mit diesen sollten, als Kompensation für Eingriffe, explizit bestehende Lebensräume geschützt und entwickelt werden.

Erst 2003 folgte dann basierend auf dem Kalifornischen Leitfaden eine nationale Richtlinie des US FWS (‚Guidance for the establishment, use, and operation of conservation banks‘), die bundesweit gültige Vorgaben machte. Auf dieser Basis wurden bis Januar 2011 mehr als 120 Conservation Banks vom USFWS genehmigt und etabliert, die meisten davon in Kalifornien (US FWS 2011). Die Vorgaben für die Entwicklung von Conservation Banks ähneln sehr denen des Wetland Mitigation Bankings. Um eine Conservation Bank zu eröffnen, muss der Eigentümer ein so genanntes ‘Conservation Bank Agreement‘ (CBA) mit dem US Fish and Wildlife Service eingehen. Diese rechtlich bindende Vereinbarung beinhaltet vergleichbare Informationen wie ein ‚Wetland banking instrument‘, darunter in jedem Fall einen Management Plan, und auch ein Interagency Review Team ist an dem Genehmigungsprozess für die Bank beteiligt.

Ein Beispiel ist die Zayante Sandhills Conservation Bank (ZSCB) an der kalifornischen Küste mit dem Ziel, die dortigen Lebensräume teilweise nur im Santa Cruz County vorkommender Pflanzen- und Tiergemeinschaften zu schützen und weiter zu entwickeln (‘enhance‘). Verbunden ist die Conservation Bank mit dem Habitat Conservation Plan (HCP) für die Gemeinde Scotts Valley, welcher eine artenschutzrechtliche Lösung für Auswirkungen insbesondere auf den Mount Hermon June Beetle durch zukünftige Entwicklung neuer Wohngebiete gewährleistet. Dieser HCP empfiehlt für die Kompensation der erwarteten Auswirkungen den Kauf von Credits der Zayante Sandhills Conservation Bank (US FWS et al. 2011).

3.3 Desert Renewable Energy Conservation Plan (DRECP)

Die besondere Rolle Kaliforniens ergab sich auch angesichts einer hohen Anzahl national und bundesstaatlich geschützter Arten in diesem Bundesstaat und einer gleichzeitig starken Entwicklung der Wirtschaft und der Städte in den frühen 1990er Jahren. In diesem Zusammenhang wurde 1991 der Ansatz der ‚Natural Community Conservation Plans‘ (NCCP) geschaffen – mit dem Ziel, den Artenschutz mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Staat zu vereinen. Diese NCCPs stellen die kalifornische Version eines großräumigen Habitat Conservation Planes dar, welcher auf regionaler Ebene zukünftig zu erwartende Auswirkungen auf geschützte Arten und die dafür nötigen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen pro-aktiv darstellt (Mead 2008). In diesen NCCPs wird in vielen Fällen auf Conservation Banks als Mittel zur Bereitstellung der Kompensation zurückgegriffen.

Herausgegriffen sei hier der ‚Desert Renewable Energy Conservation Plan‘ (DRECP), mit dem der damalige kalifornische Gouverneur Schwarzenegger zusammen mit US-Innenminister Salazar (zuständig für im Bundesbesitz befindliche Flächen im Westen der USA) 2008 eine wegweisende Strategie auf den Weg gebracht hat. Ganz bewusst so angesprochene ‚Twin Goals‘ sollen erzielt werden, um in der Mojave- und der Colorado-Wüste einerseits den ambitionierten Ausbau Erneuerbarer Energien voranzubringen (insbesondere Freiflächen-Solarthermie- und -Photovoltaik-Kraftwerke), gleichzeitig aber von vornherein den Schutz gefährdeter oder bedrohter Arten zu gewährleisten: „The DRECP, when completed, is expected to further these objectives [renewable energy deployment] and provide binding, long-term endangered species permit assurances while facilitating the review and approval of renewable energy projects in the Mojave and Colorado deserts in California“ (CEC 2012).

Durch die Erstellung des langfristig angelegten DRECP sollen die Voraussetzungen für die erforderlichen artenschutzrechtliche Befreiungen (‚Incidental Take Permits‘) nach Bundes- und Landesrecht geschaffen werden. Letzten Endes hofft man so, größere Naturschutzwerte zu erreichen als in einem herkömmlichen Projekt-für-Projekt- und Art-für-Art-(Genehmigungs-)Prozess. Der DRECP legt auf regionaler Ebene einerseits Gebiete für den ambitionierten Ausbau Erneuerbarer Energien und andererseits Kompensationsräume für den Artenschutz fest. Der anspruchsvolle und sehr partizipativ angelegte Planungsprozess wird in einem eigens erstellten Leitfaden (DFG et al. 2010) beschrieben.

Da die Entwicklung des DRECP aber zu langsam für die schon in der Genehmigung befindlichen Projekte ist und auch kein Moratorium über Jahre gewollt war, wurde 2010 per Gesetz (SB X8 34) eine ‚Interim Mitigation Strategy‘ beschlossen. Diese soll den Projekten zugutekommen, die Anträge auf auslaufende staatliche Förderung stellen wollen und daher noch vor Ablauf des Jahres 2011 eine Genehmigung benötigten. Diese Interim Mitigation Strategy (DFG 2010) bietet zwei Möglichkeiten zur Kompensation unvermeidbarer Auswirkungen auf geschützte und bedrohte Arten:

‚advanced mitigation‘ – dafür soll eine ‚Land Bank‘ (Flächenpool) erstellt werden, so dass für die Kompensationsanforderungen durch die Behörden im Vorfeld Flächen identifiziert und gekauft werden, auf denen die Vorhabensträger dann Maßnahmen durchführen können;

eine ‚In-Lieu Fee‘-Option – dabei werden die Behörden mit Geldern der Vorhabensträger die Kompensation durchführen. Für diese Option wurden in der Interim Mitigation Strategy fachliche Vorgaben gemacht und so genannte IMS ‚Mitigation Target Areas‘ im Sinne einer betreffenden Flächenkulisse identifiziert.

4 Schlussfolgerungen

Im Kontext der andauernden Diskussionen zur Weiterentwicklung der Eingriffsregelung (vgl. u.a. den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, Degenhart 2011) wie auch der fortschreitenden Erfahrungen mit der Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorgaben der EU in der Praxis erscheint ein Blick über den Tellerrand und eine Auseinandersetzung mit den Erfahrungen in Ländern mit ähnlichen Regelungen wichtig und aufschlussreich.

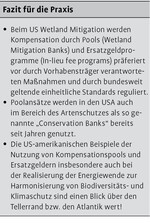

Die jüngeren Entwicklungen des US-amerikanischen Wetland-Mitigation-Konzepts durch die ‚Federal Rule‘ von 2008 stellen die in Deutschland gültige Entscheidungskaskade zur Wahl von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen quasi auf den Kopf. Getragen von der Überzeugung einer qualitätsvolleren und risikoärmeren Kompensation in der Hand von ‚Third Parties‘ und kontrolliert durch kooperativ handelnde, behördenübergreifend organisierte Review-Teams wird seitdem nicht nur Kompensationspools, sondern auch Ersatzzahlungslösungen ein Vorrang vor Einzelfall-Kompensation in Vorhabensträger-Verantwortung eingeräumt. Die dabei an den Tag tretende Orientierung an den seit Beginn der 1990er Jahre etablierten Wetland Mitigation Banks zeigt das gewachsene Vertrauen in qualitätsgesicherte Poollösungen; übertragen auf die Regelungen zur deutschen Eingriffsregelung gemäß BNatSchG würde das bedeuten, die Mittelverwendung von Ersatzzahlungen an ambitionierte Standards für die Entwicklung von Kompensationspools zu binden.

Die artenschutzrechtliche Folgenbewältigung und planerische Vorbereitung betreffender Poollösungen (‚Conservation Banks‘ wie beim DRECP) wiederum bietet gerade für den offenbar so schwierigen Ausgleich ‚Green against Green‘ (Woody 2010) zwischen Klimaschutz durch Erneuerbare Energien einerseits und dem Schutz der Biodiversität andererseits wertvolle Anregungen im Hinblick auf kooperative Planungs- und Genehmigungsprozesse.

Dank

Wir bedanken uns für die Förderung des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) für einen Forschungsaufenthalt von Gesa Geißler in den USA im Frühjahr 2010, durch den wertvolle Einblicke in die US-amerikanischen Mitigation Policies für diesen Beitrag gewonnen werden konnten. Der Deutsch-Amerikanischen Fulbright-Kommission gilt der Dank für die Unterstützung des Aufenthalts von Johann Köppel an der University of Washington in Seattle im Sommersemester 2010. Mareike Conrad mit ihrem weiterreichenden USA-Einblick verdanken wir das kritische Gegenlesen unseres Manuskripts.

Literatur

Bendor, T., Riggsbee, J.A. (2011): Regulatory and ecological risk under federal requirements for compensatory wetland and stream mitigation. Environmental Science & Policy 14 (6), 639-649.

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6.Februar 2012 (BGBl. I S. 148).

Böhme, C., Bruns, E., Bunzel, A., Herberg, A., Köppel, J. (2005): Flächen- und Maßnahmenpools in Deutschland.

Bonnie, R. (1999): Endangered species mitigation banking: promoting recovery through habitat conservation planning under the Endangered Species Act. The Science of the Total Environment 240, 11-19.

Butzke, A., Hartje, V., Köppel, J., Meyerhoff, J. (2002): Wetland Mitigation and Mitigation Banks in den USA. Die amerikanische Eingriffsregel für Feuchtgebiete. Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (5), 139-144.

CEC (California Energy Commission, 2012): The Desert Renewable Energy Conservation Plan (DRECP). http://www.drecp.org/about/index.html (Abruf am 10.01.2012).

Darbi, M., Ohlenburg, H., Herberg, A., Wende, W. (2010): Impact mitigation and biodiversity offsets – compensation approaches from around the world. A study on the application of Article 14 of the CBD (Convention on Biological Diversity). Naturschutz und Biologische Vielfalt 101.

Degenhart, C. (2011): Regelungsmöglichkeiten des Bundes zur Gleichstellung von Ersatzgeld und Naturalkompensation im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung – verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen. Expertise für das BfN. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/recht/Gutachten-Prof-Degenhart.pdf (Abruf am 10.01.2012).

Deiwick, B. (2002): Entwicklungstendenzen der Eingriffsregelung. Landschaftsentwicklung und Umweltforschung 120, TU Berlin.

DFG (California Department of Fish and Game, 2010): Interim Mitigation Strategy As Required by SB X8 34. http://www.energy.ca.gov/2010publi cations/DRECP-1000-2010-006/DRECP-1000-2010-006-F.PDF (Abruf am 10.01.2012).

DoD & EPA (Department of Defense & Environmental Protection Agency, 2008): Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources; Final Rule. http://www.epa.gov/owow/wetlands/pdf/wetlands_mitigation_final_rule_4_10_08.pdf (Abruf am 10.01.2012).

DFG et al. (California Department of Fish and Game, California Energy Commission, United States Bureau of Land Management, and United States Fish and Wildlife Service, 2010): Planning Agreement for the Desert Renewable Energy Plan. http://www.nrm.dfg.ca.gov/FileHandler.ashx?DocumentID=29285 (Abruf am 10.01. 2012).

ELI (Environmental Law Institute, 2006a): 2005 Status Report on Compensatory Mitigation in the United States. http://water.epa.gov/lawsregs/guidance/wetlands/upload/2006_06_01_wetlands_ELIMitigation2005.pdf (Abruf am 10.01.2012).

– (2006b): The Status and Character of In-Lieu-Fee Mitigation in the United States. http://www.epa.gov/owow/wetlands/pdf/ELI_ILF_Study06.pdf (Abruf am 10.01.2012).

– (2009): In-Lieu Fee Mitigation: Model Instrument Language and Resources. http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/22072.pdf (Abruf am 10.01.2012).

Gardner, R.C. (2011): Lawyers, Swamps, and Money. U.S. Wetland Law, Policy, and Politics. Island Press: Washington, Covelo, London.

Hough, P., Robertson, M. (2009): Mitigation under Section 404 of the Clean Water Act: where it comes from, what it means. Wetlands Ecology and Management 17, 15-33.

Köppel, J., Feickert, U., Spandau, L., Strasser, H. (1998): Praxis der Eingriffsregelung – Schadenersatz an Natur und Landschaft? Eugen Ulmer, Stuttgart.

–, Peters, W., Wende, W. (2004): Eingriffsregelung, Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung. Eugen Ulmer, Stuttgart.

Mead, D.L. (2008): History and Theory: The Origin and Evolution of Conservation Banking. In: Carroll, N., Fox, J., Bayon, R., eds., Conservation & Biodiversity Banking, A Guide to Setting up and Running Biodiversity Credit Trading Systems, Earthscan. London, Sterlin, VA, 9-31.

Michler, H-P., Möller, F. (2010): Änderungen der Eingriffsregelung durch das BNatSchG 2010. Natur und Recht 33, 81-90.

National Research Council (NRC, 2001): Compensating for wetland losses under the Clean Water Act. National Academy Press, Washington.

Robertson, M. (2004): The neoliberalization of ecosystem services: wetland mitigation banking and problems in environmental governance. Geoforum 35, 361-373.

– (2009): The work of wetland credit markets: two cases in entrepreneurial wetland banking. Wetlands Ecol. Manage. 17, 35–51.

US FWS (US Fish and Wildlife Service, 2003): Guidance for the Establishment, Use, and Operation of Conservation Banks. http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/Federal%20Guidance%20on%20Conservation%20Banking%202003.pdf (Abruf am 13.01.2012).

– (2011a): ESA Basics. More Than 30 Years of Conserving Endangered Species. http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/ESA_basics.pdf (Abruf am 13.01.2012).

– (2011b): Conservation Banking. Incentives for Stewardship. http://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/conservation_banking.pdf (Abruf am 13.01.2012).

US FWS et al. (US Fish and Wildlife Service, Santa Cruz County, City of Scotts Valley, 2011): Interim-Programmatic Habitat Conservation Plan for the Endangered Mount Hermon June Beetle and Ben Lomond Spineflower. http://www.fws.gov/ventura/endangered/habitat_conservation _planning/hcp/docs/MHJB-ZBGH_IPHCP/IPHC P_FINAL.pdf (Abruf am 13.01.2012).

Wende, W., Herberg, A., Herzberg, A. (2005): Mitigation banking and compensation pools: improving the effectiveness of impact mitigation regulation in project planning procedures. Impact Assessment and Project Appraisal 23 (2), 101-111.

Wilkinson, J. (2009): In-lieu fee mitigation: coming into compliance with the new Compensatory Mitigation Rule. Wetlands. Ecol. Manage. 17, 53-70.

Woody, T. (2010): It’s Green Against Green In Mojave Desert Solar Battle. http://e360.yale.edu/feature/its_green_against_green_in_mojave _desert_solar_battle/2236/ (Abruf am 13.01. 2012).

Anschriften der Verfasserin/des Verfassers: Dipl.-Ing. Gesa Geißler, Prof. Dr. Johann Köppel, Technische Universität Berlin, Fakultät VI Planen Bauen Umwelt, Fachgebiet für Umweltprüfung und Umweltplanung, Sekr. EB 5, Straße des 17. Juni 145, D-10623 Berlin, E-Mail gesa.geissler@tu-berlin.de bzw. johann.koeppel@tu-berlin.de.

* Der Beitrag dokumentiert gleichzeitig einen Vortrag, der unter dem Titel „Hidden treasures overseas? US-Ansätze der Kompensationspolitik“ anlässlich der Tagung „Auf dem Land wird’s eng“ am 24. November 2011 in Oldenburg, veranstaltet von der Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung (ARSU), präsentiert wurde.

** ‘Section 10 of the ESA provides relief to landowners including private citizens, corporations, Tribes, States, and counties who want to develop property inhabited by listed species. Landowners can receive a permit to take such species incidental to otherwise legal activities, provided they have developed an approved habitat conservation plan (HCP). HCPs include an assessment of the likely impacts on the species from the proposed action, the steps that the permit holder will take to minimize and mitigate the impacts, and the funding available to carry out the steps.’ (US FWS 2011a).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.