Biotoptypen als Erfassungs- und Bewertungseinheiten von Naturschutz und Landschaftsplanung

Abstracts

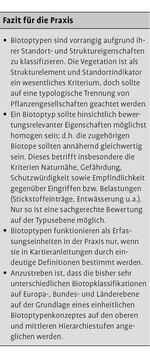

Biotopkartierung ist heute die Standardmethode für flächenbezogene Kartierungen von Naturschutz und Landschaftsplanung. Von Nachteil ist dabei die mangelnde Kompatibilität vorliegender Klassifikationen auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene. Daher ist eine Standardisierung anzustreben, angefangen beim Biotopbegriff.

Der Biotoptyp ist eine ganzheitliche Kategorie, die sich aus bis zu vier Komponenten zusammensetzt, welche sich gegenseitig beeinflussen oder bedingen: Standort- und (Raum-)Strukturtyp als obligatorische, Vegetations- und Nutzungstyp als fakultative Komponenten. Im Unterschied zum Ökotop ist der Biotop stärker an der realen Biozönose ausgerichtet, im Unterschied zur Pflanzengesellschaft vorrangig standortökologisch-strukturell definiert, im Unterschied zum Habitat immer synökologisch und auf eine bestimmte Größenordnung von Landschaftsausschnitten ausgerichtet. Ein Biotoptyp sollte hinsichtlich der wesentlichen bewertungsrelevanten Eigenschaften homogen sein, d.h. die zugehörigen Biotope annähernd gleichwertig sein.

Biotope Types as Mapping and Evaluation Units in Nature Conservation and Landscape Planning – Proposals for a Standardisation

The mapping of biotope types has become the standard technique of site related inventories for nature conservation and landscape planning. Still a drawback is the lacking compatibility of classifications on regional, national and European level. Therefore it needs standardization, beginning with the biotope term. A biotope type is a comprehensive category consisting of up to four components influencing and depending on each other: obligatory components are location type and (spatial) structure type, facultative aspects are the vegetation type and land use type. Compared to ecotopes the term biotope particularly focusses on the existing biocenosis; as opposed to plant communities site-ecological and structural aspects are stressed; in contrast to habitats it focusses on synecology and on a certain dimension of sites. Regarding their major evaluation aspects biotope types should be homogeneous, i.e. the biotopes associated should be of nearly equal value.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Biotopkartierung gilt inzwischen als Standardmethode für flächenbezogene Bestandserfassungen in vielen Planungsbereichen (z.B. Wiegleb et al. 2002). Durch den gesetzlichen Biotopschutz, die FFH-Richtlinie und höhere Ansprüche an die Prüfung von Eingriffen bzw. Projekten sind die fachlichen Anforderungen an Biotopkartierungen gegenüber ihren Anfängen in den 1970er Jahren stark gestiegen. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass es bis heute keine verbindlichen bzw. allgemein anerkannten Standards für die Klassifikation von Biotoptypen gibt, so dass es den vorliegenden Klassifikationen auf Bundesland-, nationaler und europäischer Ebene an Kompatibilität mangelt (vgl. v. Drachenfels 2010). Um das zu verbessern, ist ein einheitlicheres Biotoptypen-Konzept anzustreben, das an den Anforderungen von Naturschutz und Landschaftsplanung ausgerichtet ist. Dieses sollte sicherstellen, dass Biotoptypen insbesondere folgende Eigenschaften aufweisen:

ein Mindestmaß an formaler, wissenschaftlich fundierter Logik, verbunden mit einer klaren Abgrenzung von anderen Kategorien (z.B. Pflanzengesellschaften),

Eignung als pragmatische Erfassungseinheiten im Rahmen von Biotopkartierungen,

Eignung als Bewertungseinheiten, z.B. bei der Beurteilung von Eingriffen oder bei der Erstellung von Roten Listen gefährdeter Biotoptypen.

2 Das Biotoptypen-Konzept des Naturschutzes

2.1 Biotopdefinition

Umgangssprachlich wird unter einem Biotop meist ein schutzwürdiger oder besonders geschützter Lebensraum verstanden. Nach seinem Wortursprung ist er aber ganz allgemein und wertfrei ein Ort, an dem Lebewesen vorkommen (aus griech. bios = Leben und topos = Ort). Wortursprung und -bedeutung legen nahe, dass es der (nicht das) Biotop heißen sollte (topos = der Ort, der Lebensraum), auch wenn die Rechtschreibregeln beide Geschlechter zulassen. Umgangssprachlich wird meist das sächliche Geschlecht verwendet.

Der Biotopbegriff geht nach Trepl (1987) auf Dahl (1908) zurück, der damit „Gewässer- und Geländearten“ als Lebensräume von Lebensgemeinschaften (Biozönosen) bezeichnete.

Nach Schaefer (2003: 51) ist ein Biotop die „Lebensstätte einer Biozönose von bestimmter Mindestgröße und einheitlicher, gegenüber seiner Umgebung abgrenzbarer Beschaffenheit (z.B. Hochmoor, Meeresstrand, Höhle, Teich, Buchenwald)“.

In der theoretischen Ökologie bezeichnet der Biotop die Gesamtheit der abiotischen Lebensbedingungen an einem Ort (z.B. Sukopp in ARL 1995). In der Realität sind die abiotischen Elemente der Lebensräume jedoch nicht von den Lebensgemeinschaften zu trennen, die ihrerseits die Standortverhältnisse beeinflussen oder sogar wesentlich bestimmen. So formen z.B. Bäume im Inneren von Wäldern ein besonderes Mikroklima und Torfmoose das Substrat von Hochmooren. Dementsprechend beinhalten auch die in der o.g. Definition aufgeführten Beispiele teilweise Elemente der Vegetation (Buchenwald, Hochmoor).

Daher wird der Biotop in der angewandten Ökologie und somit auch im Naturschutz sowie bei der Biotopkartierung im umfassenden Sinn eines von abiotischen und biotischen Faktoren bestimmten Lebensraums verwendet. Der Biotop umfasst somit Teile der Biozönose, insbesondere die Vegetation, da diese ein lebensraumprägendes Element ist (Blab 1993, Ssymank et al. 1993, v. Drachenfels 1994). Entsprechendes gilt auch für bestimmte (insbesondere marine) Tiergemeinschaften wie z.B. Korallenriffe oder Muschelbänke.

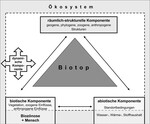

Aus biologischer Sicht (zu abweichenden Definitionen in der geographischen Landschaftsökologie vgl. z.B. Leser 1984) bilden Biotop und Biozönose das Ökosystem (z.B. Sukopp in ARL 1995). Im Kontext von Naturschutz und Landschaftsplanung sind Biotope die räumlichen Repräsentanten der Ökosysteme; so z.B. v. Drachenfels (1996: 8f.): „Der Biotop ist der sichtbare (habituell-strukturell erfassbare), topographisch abgrenzbare Teil bzw. die räumlich-strukturelle Dimension des Ökosystems“ (s. Abb. 1).

2.2 Eigenschaften eines Biotops

Schlüsselbegriffe der in Abschnitt 2.1 zitierten Biotopdefinition sind: Lebensstätte, Biozönose, Mindestgröße, einheitliche Beschaffenheit, Abgrenzbarkeit. Sie bedürfen einer genaueren Bestimmung, um zu einem einheitlicheren Verständnis von Biotopen und Biotoptypen zu kommen. Da Biotope keine statischen Gebilde sind, ist auch ihre zeitliche Varianz bzw. Dynamik zu berücksichtigen.

Lebensstätte

Die Lebensstätte bzw. der Lebensraum hat zwei Aspekte: einen topographischen und einen funktionalen. Der Lebensraum ist zum einen ein in topographischen Karten abgrenzbarer Bereich an einem bestimmten Ort (topos). Zum anderen verkörpert er in funktionaler Hinsicht die Summe aller abiotischen und biotischen Umweltfaktoren, den Standort. Der Standort ist „die Gesamtheit der am Wohnort eines Organismus auf diesen einwirkenden Umweltfaktoren“ (Schaefer 2003: 325).

Die Standortbedingungen haben im Wesentlichen drei Teilaspekte:

(1) die messbaren chemischen und physikalischen Parameter (Wasserhaushalt, Nährstoffversorgung, Klima etc.);

(2) die räumliche (visuell erfassbare) Struktur, die von abiotischen und/oder biotischen Elementen geformt wird (z.B. Relief, Vegetationsstruktur);

(3) die menschlichen Nutzungen bzw. Einflüsse, die die abiotischen und biotischen Standortvoraussetzungen modifizieren oder sogar vollständig bestimmen können.

Biotope sind grundsätzlich dreidimensional strukturiert und können in der Vertikalen in verschiedene Schichten untergliedert werden (z.B. Boden, Krautschicht, Baumschicht, bodennahe Luftschicht). Hinzu kommt die vierte Dimension (Veränderungen im Verlaufe der Zeit, s.u.).

Biozönose

Die Biozönose oder Lebensgemeinschaft ist die Gesamtheit der in einem Biotop regelmäßig zusammenlebenden Lebewesen, die untereinander und mit ihrer abiotischen Umwelt in Wechselbeziehungen stehen (ANL & DAF 1991). Pragmatisch ist, Biotope als Lebensräume mit einheitlichen Umweltbedingungen für Biozönosen zu betrachten, wobei die Vegetation (sofern vorhanden) und/oder einzelne Tierarten oder -gruppen Indikatoren einer (im Detail nicht bzw. nur unvollständig bekannten) Biozönose sind. Die meisten Arten besiedeln innerhalb des Biotops kleinere Biotopelemente. Für hoch mobile Tierarten ist der Biotop dagegen meist nur ein Ausschnitt ihres Habitats, ggf. mit einer spezifischen Bedeutung für bestimmte Lebensphasen, z.B. Fortpflanzung (vgl. Blab 1993).

Im Prinzip ist nicht jeder beliebige Bereich ein Biotop, sondern nur dann, wenn er eine Lebensraumfunktion für eine Biozönose aufweist. Da aber nahezu alle Bereiche der Erdoberfläche einschließlich der Gewässer zumindest von Mikroorganismen besiedelt werden – abgesehen von sehr extremen Standorten, z.B. zentrale Bereiche aktiver Vulkankrater –, kann man in der Praxis im Wesentlichen von einem lückenlosen Mosaik aus Biotopen ausgehen.

Mindestgröße

Aus ökologischer Sicht muss ein Biotop groß genug sein, um einen ausreichenden Lebensraum für eine bestimmte Biozönose bzw. für ein Ökosystem mit der Fähigkeit der Selbstregulation bilden zu können (vgl. Schaefer 2003). Dieses erfordert auch ein Mindestmaß an Eigenständigkeit der Standortverhältnisse mit bestimmten Merkmalen von Raumstruktur, Stoff- und Wasserhaushalt, Klima sowie Boden. Im Hinblick auf Biotope wie Teiche, Heiden oder Wälder ergeben sich so Größenordnungen zwischen etwa 100 m² und 1000ha. Deutlich größere Landschaftsausschnitte erfüllen – zumindest in Mitteleuropa – selten das nachfolgend erläuterte Kriterium der Homogenität. Sehr viel kleinere Lebensräume wie z.B. Felsspalten, Baumstümpfe oder Moorschlenken sind nicht als Biotope, sondern als Biotopelemente aufzufassen (z.B. Ssymank et al. 1993). Einen Sonderfall bilden Quellen, die überwiegend nur wenige m² groß sind, dennoch aber aufgrund ihrer Eigenständigkeit als eigene Biotope zu betrachten sind.

Einheitliche Beschaffenheit (Homogenität)

Ein Biotop soll homogen, d.h. im Wesentlichen durch einheitliche Standortbedingungen und (sofern vorhanden) eine einheitliche Vegetation gekennzeichnet sein. Zu den Standortbedingungen zählen auch menschliche Nutzungen, so dass ein Biotop in der Kulturlandschaft meist zugleich durch eine einheitliche Nutzungsform (z.B. Mähwiese, Ackerbau) geprägt ist. Diese Homogenität bezieht sich auf die oben genannten Flächengrößen von Biotopen (vgl. die topische bzw. topologische Dimension in der Landschaftsökologie, Leser 1978).

Abgrenzbarkeit

Ein Biotop(typ) muss sich anhand von messbaren bzw. erkennbaren Merkmalen von seiner Umgebung bzw. von anderen Biotopen bzw. Biotoptypen unterscheiden und somit kartographisch abgrenzen lassen. Die für die Abgrenzung herangezogenen Kriterien sollten für die Biozönose bzw. die Lebensraumqualität relevant und mit der jeweiligen Erfassungsmethode zu ermitteln sein. Bei der Biotopkartierung stehen visuell fassbare Kriterien im Vordergrund (z.B. Strukturen oder bestimmte Pflanzenarten). Die Notwendigkeit der kartographischen Abgrenzbarkeit bedingt, dass Biotope im Sinne der Biotopkartierung nur als zweidimensionale Ausschnitte der Erdoberfläche handhabbar sind. Es ist daher grundsätzlich nicht zweckmäßig, in der Vertikalen verschiedene Biotope zu unterscheiden (z.B. Benthal und Pelagial von Gewässern, vgl. z.B. Riecken et al. 2006) – abgesehen von Sonderfällen wie insbesondere Höhlen.

Zeitliche Varianz und Dynamik

Zeitliche Veränderungen sind zwar kein Bestandteil der Definition von Biotopen, aber dennoch systemimmanent. „Die abiotische Umwelt der Organismen und der Lebensgemeinschaften wird durch energetische und stoffliche Rahmenbedingungen sowie durch ihre Verfügbarkeit in der Zeit bestimmt. Die Betrachtung eines Lebensraumes muss daher neben dem rezent herrschenden Standortregime und seiner mittleren Ausprägung […] auch zeitliche Aspekte wie die Saisonalität und das Störungsregime […] mit einbeziehen“ (Beierkuhnlein 2007: 21). Bei der Klassifikation und der Kartierung von Biotoptypen muss insbesondere die jahreszeitliche Varianz berücksichtigt werden (z.B. temporäre Gewässer, Vegetationsphasen wie die Blütezeit von Frühjahrsgeophyten, Nutzungsintervalle wie z.B. Mahdtermine).

Biotope und ihre Biozönosen benötigen außerdem eine bestimmte Zeit, um sich zu entwickeln. Daher ist auch ihr Alter eine wesentliche und bewertungsrelevante Eigenschaft.

Es lässt sich festhalten, dass Biotope vierdimensionale Raum-Zeit-Komplexe sind (v. Drachenfels 2010: 32):

erste Dimension: Biotopqualität, bestimmt durch den geographischen Ort und dessen Eigenschaften (Standort),

zweite Dimension: Flächenform und -größe, horizontale Struktur (mit einer Mindestgröße),

dritte Dimension: vertikale Struktur, Schichtung,

vierte Dimension: Veränderung in der Zeit.

2.3 Biotoptypen: Klassifikation und Typisierung von Biotopen

Um Biotope nach einheitlichen Kriterien kartieren und bewerten zu können, müssen sie klassifiziert und typisiert werden. „Die Klassifikation von Objekten bedeutet, dass sie nach bestimmten Gemeinsamkeiten, die für die Zielsetzung der Klassifikation relevant sind, Gruppen zugeordnet werden. Diese Gruppen bilden die Klassen. Bei der Typisierung werden die für die ermittelten Klassen wesentlichen Eigenschaften herausgearbeitet (z.B. bestimmte Kombinationen und Bandbreiten von Merkmalen), die auf diese Weise ermittelten Typen mit Namen und/oder Codes versehen sowie aufgrund qualitativer und/oder quantitativer Kriterien definiert. Die Klassifikation umfasst weiterhin auch die Einordnung der Typen in ein hierarchisches System“ (v. Drachenfels 2010: 24).

Ein Biotoptyp stellt einen nach abiotischen Bedingungen, physiognomischen Merkmalen der Vegetation sowie der Artenzusammensetzung der Flora und Fauna ausgeschiedenen Typ eines Lebensraums dar (Schaefer 2003). Er „ist eine abstrahierte Erfassungseinheit, die solche Biotope zusammenfasst, die hinsichtlich wesentlicher Eigenschaften übereinstimmen“ (v. Drachenfels 2011: 6). Biotope eines Typs bieten mit ihren ökologischen Bedingungen weitgehend einheitliche Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften oder Teile von Lebensgemeinschaften (Ssymank et al. 1993).

Die Definition eines Typs muss einerseits das „Idealtypische“ beschreiben, andererseits aber auch die Abgrenzung der weniger typischen Ausprägungen zu anderen Typen festlegen. Die Typisierung muss berücksichtigen, dass die meisten Objekte mehr oder weniger stark vom Ideal abweichen. Es bedarf daher auch der Festlegung von Mindestanforderungen, die ein Objekt erfüllen muss, um noch zu einem bestimmten Typ zu gehören. Ein Kernproblem jeder Typisierung ist dabei festzulegen, welche Ausprägungen spezifisch genug sind, um einen eigenen Typ zu bilden, und welche in die Variationsbreite eines weiter zu fassenden Typs fallen.

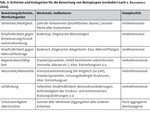

Der Biotoptyp ist eine ganzheitliche Kategorie, die Merkmale des Standorts, der Raumstruktur, der Nutzung und der Biozönose integriert: Der Biotoptyp kann nach dem „Baukastenprinzip“ aus vier Komponenten zusammengesetzt werden (s. Tab. 1):

1. Standorttyp, 2. (Raum-)Strukturtyp, 3. Nutzungstyp und 4. Vegetationstyp (bzw. stattdessen Zoozönosetyp, vorwiegend bei marinen Lebensräumen).

Alle Biotope, die zu einem Typ gehören, sollten hinsichtlich dieser vier Komponenten im Wesentlichen übereinstimmen.

Der Biotop als integrierende Kategorie beinhaltet alle für die Qualität des Lebensraums maßgeblichen Merkmale. Biotope weisen obligatorisch eine Raumstruktur und bestimmte abiotische Standortparameter auf. Bei der Typisierung von Biotopen müssen diese beiden Basiskriterien daher grundsätzlich berücksichtigt werden. Die Raumstruktur ist für die Abgrenzbarkeit der Biotope maßgeblich. Sie kann auch als physiognomische Komponente der Standortbedingungen aufgefasst werden. Da sie aber bei den meisten Biotopen auch oder vorrangig von biotischen Strukturen bestimmt wird, ist es zweckmäßig, sie als eigenes Basiskriterium der Typisierung neben die chemisch-physikalischen Standortbedingungen zu stellen.

Der Mensch kann einerseits als Teil der Biozönose aufgefasst werden (s. Abb. 1). Andererseits sind menschliche Nutzungen und ihre Auswirkungen (z.B. Bauwerke) fakultative Standort- und Strukturparameter. Die Vegetation ist in erster Linie als – ebenfalls fakultativer – Teil der Raumstruktur zu betrachten. Entsprechendes gilt für zoogene Strukturen, die fast ausschließlich in marinen Lebensräumen biotopbildend sind (s.o.). Für die genauere Kennzeichnung der Biotoptypen muss daher jeweils auch die Relevanz der fakultativen Komponenten Nutzung und Biozönose geprüft werden.

Pflanzen- und Tierarten haben neben ihrer biotopgestaltenden Eigenschaften zusätzlich die Funktion von Indikatoren für Standorteigenschaften (Zustandsindikatoren) sowie für den Biotoptyp insgesamt (Klassifikationsindikatoren) (vgl. Plachter 1992). Insofern sind sie neben den Raumstrukturen maßgeblich für die Definition und Erfassung der meisten Biotoptypen (s. Abb. 2).

Je nach Obergruppe von Lebensräumen (Wälder, Moore usw.) bzw. je nach Biotoptyp kann das eine oder andere Kriterium im Vordergrund stehen und die Ausprägung der anderen Kriterien deutlich bestimmen, ohne dass diese völlig außer Betracht bleiben (s. Tab. 2). Je stärker der Nutzungseinfluss ist, umso mehr sind Biotoptypen vorrangig als Nutzungstypen zu definieren (insbesondere in Siedlungsbereichen).

Der Biotoptyp ist i.d.R. am aktuellen Zustand von Standort und Biozönose ausgerichtet und berücksichtigt zugleich die zeitliche Varianz der Merkmale. Für seine Bewertung und damit auch für die Klassifikation sind ferner die Art und das Alter seiner Entstehung (mit einem historischen Aspekt) und sein Potenzial für künftige Entwicklungen relevant. Bei einigen Biotopen sind in diesem Zusammenhang auch geomorphologische Kriterien relevant. So sind etwa Felsen oder Stillgewässer, die durch natürliche geologische Prozesse entstanden sind, anders zu bewerten als Steinbruchwände oder anthropogene Teiche.

Die Klassifikation der Biotope bildet die Grundlage für ihre Erfassung (Biotopkartierung). Dieser Anwendungszweck erfordert ein System, das gemäß Bechmann (1981) zwei Bedingungen erfüllen muss:

Vollständigkeit: Alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden bzw. alle für die jeweilige Untersuchung relevanten Biotope müssen einer Klasse bzw. einem Typ zuzuordnen sein.

Eindeutigkeit: Jeder Biotop ist auf jeder Stufe der Hierarchie nur genau einer Klasse bzw. einem Typ zuzuordnen.

Obwohl diese Anforderungen selbstverständlich erscheinen, werden sie von vielen Biotopklassifikationen nicht erfüllt (s. v. Drachenfels 2010).

Für die Ausgestaltung der Klassifikation ist es unerlässlich, die Ziele der Biotopkartierung zu klären. Daraus ergibt sich, welche Kriterien bzw. Merkmale für die Klassifikation vorrangig maßgeblich sind (s. Abschnitt 3).

2.4 Abgrenzung des Biotoptyps von anderen Erfassungseinheiten

Die Lebensraumtypen (LRT) von Anh. I der FFH-Richtlinie sind ein Beispiel für eine uneinheitliche Klassifikation, die unterschiedliche Kategorien von Lebensräumen mischt, die nur teilweise den Anforderungen an Biotoptypen entsprechen. Die LRT umfassen:

heterogene Biotopkomplex- bzw. Naturraumtypen: z.B. 1130 „Ästuarien“;

Pflanzengesellschaften: z.B. 6440 „Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)“;

unselbstständige Biotopelemente (unterhalb der topischen Dimension, meist zugleich Pflanzengesellschaften): z.B. 7150 „Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“;

Standorttypen: z.B. 2190 „Feuchte Dünentäler“;

Biotoptypen: z.B. LRT 2130 „Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)“.

Andere Klassifikationen mischen Biotoptypen u.a. auch mit Strukturtypen, Nutzungstypen und Geotoptypen (vgl. die Klassifikationsvergleiche bei v. Drachenfels 2010). Das ist aus pragmatischen Gründen nicht völlig zu vermeiden. Entscheidend ist dabei jedoch, derartige Einheiten eindeutig gegeneinander abzugrenzen, so dass jede Fläche dennoch nur einem Typ zuzuordnen ist (was indes nicht ausschließt, Übergänge oder Durchdringungen durch Neben- oder Überlagerungscodes zum Ausdruck zu bringen, vgl. z.B. LUNG 2010, v. Drachenfels 2011).

Vegetationsgeprägte Biotoptypen sollten sich zwar an Pflanzengesellschaften orientieren, mit diesen aber nicht gleichgesetzt werden. Biotoptypen sind nicht als vereinfachte Zusammenfassung von Pflanzengesellschaften aufzufassen, auch wenn sie vielfach so dargestellt werden (z.B. Pott 1996). Dieses schließt nicht aus, dass Vegetations- und Biotoptypen in vielen Fällen kongruent sind (z.B. „Orchideen-Buchenwald“ und „Buchenwald trockenwarmer Kalkstandorte“).

Pflanzengesellschaften werden ausschließlich nach floristischen Kriterien (Kenn- und Trennarten, vgl. z.B. Dierschke 1994) klassifiziert, Biotoptypen dagegen vorrangig aufgrund ihrer Habitateigenschaften (Standorte, Strukturen, Nutzungen). Die Kartierung von Pflanzengesellschaften erfordert Vegetationsaufnahmen und Tabellenarbeit – Arbeitsschritte, die i.d.R. nicht Gegenstand von Biotopkartierungen sind. Biotopklassifikationen, die stark an pflanzensoziologischen Einheiten ausgerichtet sind, haben zudem den Nachteil, dass sie sich zu sehr auf ideale Ausprägungen der Naturlandschaft und der historischen Kulturlandschaft beziehen, so dass viele Flächen der heutigen, von Standortveränderungs- und Sukzessionsprozessen geprägten Landschaft nicht zuzuordnen sind (gilt z.B. für Delarze et al. 1999).

Die „Vegetationsform“ als standortökologisch gekennzeichneter Vegetationstyp steht dem Biotoptyp konzeptionell näher als einer rein floristisch definierten Pflanzengesellschaft (vgl. z.B. Koska et al. 2008).

Eine weitere mit dem Biotop verwandte und teilweise ähnlich verwendete Kategorie ist der Ökotop (vgl. z.B. Leser 1984). Während Biotope an den Biozönosen ausgerichtet sind und diese als Strukturelemente teilweise einbeziehen (s.o.), entsprechen Ökotope eher einem auf die potenziell-natürliche Vegetation bezogenen Standorttyp. „Nach den vorherrschenden landschaftsökologischen Definitionen (…) repräsentieren Ökotope als kleinste Naturraumeinheiten vorrangig das natürliche Standortpotenzial, während Biotope Ausschnitte realer, durch menschliche Nutzung und die aktuelle Vegetation geprägter Landschaften sind“ (v. Drachenfels 2010: 41).

In der englischen Fachsprache wird an Stelle des Biotops meist der Begriff „habitat“ verwendet – teilweise mit nahezu identischer Definition: ‘A particular environment which can be distinguished by its (a)biotic characteristics and associated biological assemblage, operating at particular but dynamic spatial and temporal scales in a recognizable geographic area’ (ICES working group on marine habitat mapping, zit. in Vorberg et al. 2009: 5).

In der deutschen Fachsprache ist das Habitat allerdings ursprünglich die autökologisch ausgerichtete Bezeichnung von (sehr unterschiedlich großen) Lebensräumen einzelner Arten (Schaefer 2003). Daher erscheint es zweckmäßiger, das Habitat als allgemeine Bezeichnung für Lebensstätten aller Größenordnungen – vorrangig in Bezug auf Tierarten – zu verwenden, und zwar im Unterschied zum synökologischen, auf eine bestimmte Flächendimension ausgerichteten Biotopbegriff.

3 Bewertung von Biotopen und Biotoptypen

Biotopkartierungen sind im Kontext von Naturschutz und Landschaftsplanung immer mit Bewertungen verknüpft. Es geht darum, Lebensräume bzw. Landschaftsausschnitte hinsichtlich bestimmter Kriterien zu beurteilen. Dazu gehören z.B. die Eignung als Naturschutzgebiet, die Regenerationsfähigkeit oder die Empfindlichkeit gegen einen Eingriff. Somit sollte vor einer Biotopklassifikation und -kartierung feststehen, welchen Bewertungen die zu erhebenden Daten dienen sollen. Bereits die Festlegung von Biotoptypen beruht auf normativen Entscheidungen über die Bedeutung von bestimmten Eigenschaften, beinhaltet also Wertungen vor dem Hintergrund ordinal skalierter Kriterien (z.B. Naturnähe, Gefährdung).

Kriterien können am Biotoptyp insgesamt (Typusebene) oder am konkreten Vorkommen (Objektebene) bewertet werden (vgl. Plachter 1992, 1994). Die Bewertung auf der Typusebene bezieht sich auf einen Biotoptyp und gilt somit für alle zum jeweiligen Typ gehörigen Biotope. Voraussetzung ist, dass die einem Typ angehörigen Biotope annähernd gleichwertig sind. Andernfalls würde eine Bewertung auf der Typusebene nicht zu sachgerechten Ergebnissen führen.

Auf der Objektebene werden die individuellen Eigenschaften eines konkreten Biotops bewertet. Die objektbezogene Bewertung ermöglicht verschiedene Wertstufen innerhalb eines Biotoptyps. Das ist besonders bei Biotoptypen erforderlich, die auch bei differenzierter Klassifikation eine größere (meist nutzungsbedingte) qualitative Varianz aufweisen. Dieses gilt z.B. für Buchenwälder: strukturarmes Stangenholz innerhalb eines intensiv genutzten Wirtschaftswaldes (geringerer Wert) – totholzreicher Altholzbestand eines ungenutzten Naturwaldes (hoher Wert), um zwei Extreme zu nennen.

In Tab. 3 sind die wichtigsten Bewertungskriterien bzw. Wertkategorien von Biotoptypen aufgelistet. Biotoptypen sollten hinsichtlich dieser Kriterien möglichst homogen sein, also z.B. keine Biotope umfassen, die hinsichtlich ihrer Hemerobie oder Stickstoffempfindlichkeit deutlich voneinander abweichen. Dabei kann zwischen eindimensionalen und mehrdimensionalen Kriterien unterschieden werden. Letztere beinhalten mehrere Teilkriterien, die zu einer komplexen Wertkategorie aggregiert werden.

4 Fazit

Aus den Anforderungen von Naturschutz und Landschaftsplanung an die Konzeption von Biotoptypen ergibt sich folgende erweiterte Definition von Biotopen und Biotoptypen:

Ein Biotop ist ein Landschaftsausschnitt mit spezifischen, weitgehend homogenen Eigenschaften als Lebensraum einer Biozönose, der aufgrund kartierbarer Merkmale von seiner Umgebung abgrenzbar ist und eine bestimmte Mindestgröße aufweist.

Der Biotop umfasst alle Schichten der Biosphäre: die bodennahe Luftschicht, den Boden und das pflanzenverfügbare Grundwasser; bei Gewässern den Wasserkörper und den Gewässergrund. Teile der Biozönose sind eingeschlossen, soweit sie die Struktur und die Standortmerkmale mitbestimmen (insbesondere die Vegetation, aber auch zoogene Strukturen).

Der Biotop ist die räumliche Komponente des zugehörigen Ökosystems.

Der Biotoptyp ist eine Klasse, in der solche Biotope zusammenfasst sind, die hinsichtlich der wesentlichen bewertungsrelevanten und für die Biozönose maßgeblichen Eigenschaften übereinstimmen. Er ist eine ganzheitliche Kategorie, die Merkmale von Standort-, Struktur-, Nutzungs-, Vegetations- und Zoozönosetypen integriert.

Der Biotoptyp hat auch eine zeitliche Dimension. Er ist am aktuellen (oder einem bestimmten historischen) Zustand von Standort und Biozönose ausgerichtet und berücksichtigt zugleich die zeitliche Varianz der Merkmale. Für seine Bewertung und damit auch für die Klassifikation sind ferner seine Entstehung (historischer Aspekt) und sein Potenzial für künftige Entwicklungen relevant.

In Tab. 4 sind die wichtigsten Anforderungen an die Klassifikation und Typisierung von Biotopen als Vorschlag für die Standardisierung zusammengestellt.

Literatur

ANL & DAF (Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege & Dachverband Agrarforschung, Hrsg. 2001): Begriffe aus Ökologie, Umweltschutz und Landnutzung. 2. Aufl. Informationen 4, Laufen, Frankfurt.

ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 1995): Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover.

Bechmann, A. (1981): Grundlagen der Planungstheorie und Planungsmethodik. UTB 1088. Bern, Stuttgart.

Beierkuhnlein, C. (2007): Biogeographie. Die räumliche Organisation des Lebens in einer sich verändernden Welt. Ulmer, Stuttgart.

Blab, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. 4. Aufl. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 24, 1-479.

Dahl, F. (1908): Grundsätze und Grundbegriffe der biocönotischen Forschung. Zool. Anzeiger 33, 349-353.

Delarze, R., Gonseth, Y., Galland, P. (1999): Lebensräume der Schweiz. Ott, Thun.

Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. Ulmer, Stuttgart.

Drachenfels, O. v. (1994): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der nach §28a und §28b NNatG geschützten Biotope, Stand September 1994. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. A/4, 1-192.

– (1996): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen in Niedersachsen. Bestandsentwicklung und Gefährdungsursachen der Biotop- und Ökosystemtypen sowie ihrer Komplexe. Stand Januar 1996. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachsen 34, 1-146.

– (2010): Klassifikation und Typisierung von Biotopen für Naturschutz und Landschaftsplanung. Ein Beitrag zur Entwicklung von Standards für Biotopkartierungen, dargestellt am Beispiel von Niedersachsen. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachsen 47, 1-322 + CD.

– (2011): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, Stand März 2011. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachsen A/4: 1-326.

Koska, I., Jansen, F., Timmermann, T. (2008): Standortsökologische Bioindikation mit Hilfe des Vegetationsformenkonzeptes. Tuexenia, Beih. 1, 33-49.

Leser, H. (1978): Landschaftsökologie. UTB 521, Ulmer, Stuttgart, 2. Aufl.

Leser, H. (1984): Zum Ökologie-, Ökosystem- und Ökotopbegriff. Natur und Landschaft 59 (9), 351-357.

LUNG (2010): Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern. 2. Aufl., Materialien zur Umwelt 2/2010.

Plachter, H. (1992): Grundzüge der naturschutzfachlichen Bewertung. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67, 9-48.

– (1994): Methodische Rahmenbedingungen für synoptische Bewertungsverfahren im Naturschutz. Z. Ökologie u. Naturschutz 3, 87-106.

Pott, R. (1996): Biotoptypen. Schützenswerte Lebensräume Deutschlands und angrenzender Regionen. Ulmer, Stuttgart.

Riecken, u., Finck, P., Raths, U., Schröder, E., Ssymank, A. (2006): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschland. Zweite fortgeschriebene Fassung. Naturschutz und Biologische Vielfalt 34, 1-318.

Schaefer, M. (2003): Wörterbuch der Ökologie. Spektrum, Heidelberg, Berlin. 4. Aufl.

Ssymank, A., Riecken, U., Ries, U. (1993): Das Problem des Bezugssystems für eine Rote Liste Biotope. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 38, 47-58.

Trepl, L. (1987): Geschichte der Ökologie. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Athenäum, Frankfurt a.M.

Vorberg, R., Fey, F., Jansen, J. (2009): Mapping of subtidal habitats. Thematic Report No. 13. In: Marencic, H., Vlas, J. de, eds., Quality Status Report 2009, WaddenSea Ecosystem No. 25, Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Wilhelmshaven, Germany.

Wiegleb, G., Bernotat, D., Gruehn, D., Riecken, U., Vorwald, J. (2002): Gelbdruck „Biotope und Biotoptypen“. In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R., Riecken, U., Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz, Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 70, 281-328.

Anschrift des Verfassers: Dr. Olaf von Drachenfels, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Göttinger Chaussee 76A, D-30427 Hannover, E-Mail Olaf.Drachenfels@nlwkn-h.niedersachsen.de.

* Die Ausführungen beruhen – soweit keine anderen Quellen zitiert werden – auf der Dissertation des Verfassers (v. Drachenfels 2010).

* RL 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, Amtsblatt der EG, Nr. L 206/7. Anpassung der FFH-Richtlinie an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt: RL 97/62/EG des Rates vom 27.10.1997.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.