Ökonomische Effekte von Großschutzgebieten

Abstracts

Die Ausweisung eines Großschutzgebietes ist im Vorfeld meist mit sehr emotional geführten Diskussionen verbunden. Dabei melden sich vorrangig diejenigen Akteure zu Wort, die vor Ort durch die geplanten Nutzungseinschränkungen in der Fläche erwartete Nachteile erfahren würden. In Deutschland handelt es sich dabei häufig um Vertreter von Fortwirtschaft, Holzindustrie, Jagdverbänden etc. Auch entstehen durch Ausweisung eines Naturparks, Nationalparks oder Biosphärenreservats neben diesen so genannten Opportunitätskosten noch weitere Kostenfaktoren für den Aufbau und Unterhalt eines solchen Gebiets.

Gleichwohl gehen selbst in ökonomischer Hinsicht von einem Großschutzgebiet auch durchaus positive Wirkungen aus, obwohl vielfach eine Extensivierung der Landnutzung oder in Nationalparken gar vollständiger Nutzungsverzicht gefordert ist. Diese Effekte sind vielfach gesamtgesellschaftlicher Art und daher nur schwer monetär zu erfassen. Doch stellt beispielsweise der Tourismus eine Nutzungsform dar, die durch ein Großschutzgebiet als Versprechen für möglichst naturbelassene Landschaften profitieren kann und dabei vor allem regionalökonomisch wirksam wird.

Economic Effects of Large Protection Areas – Cost and benefit aspects and their relevance in the discussion on territorial protection

The designation of a protected area often leads to controversial and highly emotional debates. Besides conservationists and politicians in charge of environmental affairs on the regional and national level some groups of people living in or around the potential protected area reject designations because of the limitations associated. In Germany members of these groups are usually representatives of agriculture, forestry, timber industry or hunting associations, usually addressing the problem of the so-called opportunity costs as one cost factor besides the costs to establish and maintain the protected area. Even though a protected area leads to an extensive form of land use or in some cases to the total abandonment there are also positive effects from an economic perspective. These positive effects are mostly relevant for the society as a whole and are therefore difficult to assess in monetary terms. For example, tourism can benefit from the presence of a protected area: It is the connection of ideally pristine landscapes on the one hand and regional economic impact for the surrounding areas on the other hand.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Bei der Ausweisung von Großschutzgebieten handelt es sich um ein junges Phänomen, das erst seit der Industrialisierung durch ein sich wandelndes gesellschaftliches Naturverständnis Relevanz erlangt hat. Ausgehend vom ersten, seit dem Jahr 1872 bestehenden Yellowstone-Nationalpark in den USA hat die Idee eines großflächigen Gebietsschutzes weltweit Anhänger gefunden.

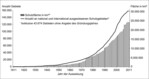

Welchen Stellenwert geschützte Gebiete weltweit mittlerweile einnehmen, verdeutlicht eindrucksvoll deren stetige Zunahme innerhalb der letzten Jahrzehnte (vgl. Abb. 1). Nach den aktuell verfügbaren Daten der World Database on Protected Areas (WDPA) existierten im Jahr 2011 rund 158000 Schutzgebiete auf einer Fläche von etwas mehr als 24,2 Mio. km², davon rund zwei Drittel terrestrische Flächen, was wiederum ca. 10 % der Landfläche der Erde entspricht. Die Zahlen berücksichtigen nur solche Gebiete, von denen sowohl das Jahr der Ausweisung bekannt als auch die Einordnung in das Klassifikationssystem der World Conservation Union (IUCN) möglich ist (vgl. IUCN 1994).

Die vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beobachtende Entwicklungsdynamik fällt auch mit den ersten großflächigen Gebietsausweisungen in Deutschland zusammen. Es gilt dabei zwischen drei unterschiedlichen Schutzgebietskategorien zu differenzieren, die gemeinhin als Großschutzgebiete zusammengefasst werden und sich neben ihrer Großräumigkeit von im Allgemeinen mindestens 10000 ha Fläche auch durch eine hauptamtliche Verwaltung von weiteren Schutzgebietskategorien wie z.B. Natur- oder Landschaftsschutzgebieten unterscheiden (vgl. Job & Losang 2003).

Als ein wesentlicher Grundstein in Sachen Gebietsschutz ist zunächst das 1956 initiierte, staatlich geförderte Naturparkprogramm anzusehen (vgl. Offner 1967). Bei der Vielzahl innerhalb kurzer Zeit vorgenommener Naturparkausweisungen der Folgejahre stand jedoch vor allem die Erholungsvorsorge im Vordergrund und weniger der eigentliche Schutz und die Pflege von Natur- oder Kulturlandschaften. Mit der Ausweisung des Nationalparks Bayerischer Wald im Jahr 1970 begann eine neue Phase des Natur- bzw. Gebietsschutzes. Obwohl von politischer Seite zunächst ebenfalls nicht vordergründig naturschutzfachliche Gründe, sondern vielmehr die Förderung der strukturschwachen Grenzregion zur damaligen Tschechoslowakei ausschlaggebend waren, war damit die Idee eines Nationalparks, „Natur Natur sein zu lassen“, zumindest dem Namen nach auch in Deutschland angekommen und sollte noch weitere Nachahmer finden (vgl. Job 2010: 79). Schließlich sind neben Naturpark und Nationalpark noch die so genannten Biosphärenreservate als dritte Gebietskategorie anzuführen, die auf Initiative der UNESCO im Zuge ihres wissenschaftlichen Programms „Man and the Biosphere“ seit 1979 auch in Deutschland ausgewiesen wurden. Sie sollen als Modellregionen vor allem Grundlagen für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und somit die Basis für ein neues Mensch-Umwelt-Verhältnis schaffen (vgl. Marton-Lefèvre 2007).

Unabhängig von der Art eines Großschutzgebiets und der damit verbundenen Ziele formieren sich im Zuge einer Ausweisung immer wieder Befürworter und Gegner einer solchen Idee, die ihre jeweiligen Standpunkte meist sehr emotional diskutieren. Gerade ein möglicher Nationalpark als strengste Flächenschutzkategorie mit dem langfristigen Ziel eines vollständigen Nutzungsverzichts auf mindestens 75 % der Fläche (nach IUCN-Kriterien) ruft meist extreme Widerstände seitens der örtlichen Bevölkerung hervor, wie das Beispiel einer möglichen Ausweisung im Steigerwald in Bayern zeigt (vgl. z.B. Sebald 2008). Es geht in diesen Diskussionen häufig um die Frage, wer von einer solchen Maßnahme profitiert und wer dadurch benachteiligt wird. Dabei handelt es sich um ein ökonomisches Problem, dessen Konfliktpotenzial darin begründet ist, dass Nutznießer und Benachteiligte meist zwei gänzlich unterschiedliche Personenkreise verkörpern (vgl. Tschurtschenthaler 2007).

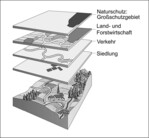

2 Großschutzgebiete als öffentliche Güter

Wie viele Beispiele der zunehmenden Gefährdung von Tier- und Pflanzenarten oder manchmal ganzer Biotoptypen zeigen (s. Rote Listen), handelt es sich bei der Natur um ein immer knapper werdendes Gut, das vom Gegensatz zwischen Schützen und Nützen geprägt ist (vgl. Blöchliger 1992: 7ff.). In diesem Sinne ist die Natur ein prädestinierter Forschungsgegenstand der Ökonomie, die sich mit der Produktion, Distribution und Konsumtion von knappen Gütern unter der Voraussetzung gleichsam knapper Produktionsfaktoren beschäftigt (vgl. Job et al. 2003: 15). Das Ziel, das dabei durch die unsichtbare Hand des Marktes stets angestrebt wird, ist eine Pareto-effiziente Ressourcenallokation, bei der unter gegebenen Umständen kein Individuum besser gestellt werden kann, ohne dass gleichzeitig ein anderes Individuum schlechter gestellt würde. Der Naturschutz stellt dabei nur eine von mehreren Alternativen für die potenzielle Nutzung eines Areals dar (vgl. Abb. 2).

Bei einem Großschutzgebiet handelt es sich allerdings in der Regel nicht um ein privates, sondern um ein öffentliches Gut, weshalb der Markt bei der Bereitstellung des Gutes Natur in Form eines solchen Gebiets versagt und es lediglich zu einer ineffizienten Allokation gegenüber den Konsumenten kommt. Die Grundvoraussetzung für die Existenz öffentlicher Güter ist nach Samuelson (1954) die Möglichkeit des gemeinsamen Konsums. In der ökonomischen Theorie wird dieser grundlegende Umstand vor allem durch zwei wesentliche Merkmale konkretisiert, durch die sich ein öffentliches von einem privaten Gut unterscheidet: Nichtrivalität und Nichtausschließbarkeit (vgl. im vorliegenden Zusammenhang insbesondere Flückiger 2000: 14ff., Hampicke 1991: 69ff.). Zum einen existiert bei einem öffentlichen Gut gemeinhin keine Nutzungskonkurrenz oder, anders ausgedrückt, keine Rivalität im Konsum. Als Beispiel lässt sich die Landesverteidigung anführen, die von allen Einwohnern eines Staates konsumiert wird, ohne dass dabei der Konsumnutzen für den Einzelnen den Nutzen der übrigen Individuen in irgendeiner Form einschränkt. Diese Nichtrivalität ist allerdings nicht automatisch gleichzusetzen mit der Eigenschaft gemeinsamer Konsumierbarkeit eines Gutes. Als Beispiel hierfür dient eine öffentliche Straße, die kaum befahren zwar keine Rivalität im Konsum erkennen lässt, allerdings bei einem Stau deutlich von der Nutzenrivalität der einzelnen Autofahrer geprägt ist. In diesem Fall wird von einem öffentlichen Gut mit Kapazitätsgrenze oder auch von einem unreinen öffentlichen Gut gesprochen. Eine solche Voraussetzung ist bei vielen Natur-/Umweltgütern gegeben, die bei beschränkter Kapazität oftmals der Gefahr einer Übernutzung durch die Konsumenten ausgesetzt sind.

Das zweite entscheidende Differenzierungsmerkmal eines öffentlichen gegenüber einem privaten Gut ist die so genannte Nichtausschließbarkeit. Diese ist dann gegeben, wenn potenzielle Nachfrager (technisch) nicht vom Konsum eines Gutes ausgeschlossen werden können oder ein solcher Ausschluss nur mit sehr hohen Kosten umsetzbar wäre. Als Beispiel lässt sich im vorliegenden Zusammenhang der Ausblick auf eine einzigartige Landschaftsszenerie anführen. Die Nichtausschließbarkeit vom Konsum ist nach Hampicke (1991: 70) dem einzelnen Konsumenten vor allem dann bewusst, wenn das öffentliche Gut negative Eigenschaften besitzt und man dementsprechend auch von einem öffentlichen Ungut sprechen kann (z.B. schlechte Luftqualität einer Stadt). Sofern der Ausschluss von der Nutzung eines ansonsten öffentlichen Guts zu geringen oder vertretbaren Kosten möglich wäre, wird von einem Clubgut gesprochen. Ein klassisches Beispiel für diesen Fall ist der nur gegen Zahlung eines Eintrittsgeldes mögliche Zugang zu einer öffentlichen Badeanstalt.

Ein Großschutzgebiet in Deutschland ist anhand der genannten Abgrenzungskriterien ein reines öffentliches Gut, da aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich keiner Person der Zutritt zu diesen Flächen verwehrt werden darf (vgl. § 59 BNatSchG), es hierfür keinen Eintritt zu entrichten gibt und nur in Ausnahmefällen extremen Besucherdrucks zu saisonalen Spitzenzeiten von einer Rivalität im Konsum gesprochen werden kann. Eigentlich sind Teile von Nationalparken als öffentliches Gut mit Kapazitätsgrenze zu klassifizieren, da bei einer sehr hohen Besucherdichte von einer Rivalität im Konsum gesprochen werden kann und einzelne Kernzonenbereiche existieren, wo trotz des freien Betretungsrechts jeglicher Besucherverkehr ausgeschlossen ist.

Die Eigenschaften der Nichtrivalität und der Nichtausschließbarkeit haben zur Folge, dass der Marktmechanismus bei der Bereitstellung des Gutes Großschutzgebiet wegen des so genannten Trittbrettfahrerproblems versagt (vgl. Woltering 2012: 30ff.): Keiner der einzelnen Konsumenten ist bereit, seine wahre Zahlungsbereitschaft für den Konsum des Gutes Großschutzgebiet anzugeben, da jeder durch das Prinzip der Nichtausschließbarkeit die notwendigen Kosten zur Bereitstellung des Gutes auf die übrigen Konsumenten zu übertragen versucht. Und selbst wenn ein Ausschluss durch die Zahlung eines Eintrittsgeldes möglich wäre, würde es auf Basis monetärer Überlegungen wohl nur in Ausnahmefällen zur Ausweisung eines Schutzgebietes kommen, d.h. deutlich seltener als durch die legislative Vorgabe (vgl. Weisbrod 1964: 471f.).

Denn bei der Diskussion um die Einrichtung eines solchen Gebiets, dessen Fläche vermeintlich jeglicher Nutzung durch Dritte entzogen wird, spielen die damit verbundenen potenziellen Kosten sowie der sich aus der Unterschutzstellung ergebende Nutzen eine entscheidende Rolle (vgl. Barbier 1992). Während sich die Kostenseite dabei relativ gut erfassen lässt, ist der Nutzen aufgrund vielfach fehlender adäquater Marktbedingungen deutlich schwieriger monetär zu quantifizieren, zumal beide Aspekte auch noch auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen wirksam werden. So entspricht eine nationale Perspektive oftmals nur bedingt der lokalen oder regionalen Sicht der Dinge. Diese Probleme einer objektiven Kosten-Nutzen-Rechnung würden folglich nur zu einer ineffizienten Bereitstellung von Großschutzgebieten durch den Markt führen, was denn auch der Hauptgrund für das aktive Eingreifen des Staates in Sachen Gebietsschutz ist.

3 Kosten des Gebietsschutzes

Auf der Kostenseite der Schutzgebietsausweisungen sind drei Kategorien zu unterscheiden: die direkten Kosten, die indirekten Kosten und die Opportunitätskosten (vgl. für die folgenden Ausführungen z. B. Dixon & Sherman 1990: 18ff.).

Den direkten Kosten werden jene Ausgaben zugeordnet, die für die Einrichtung, das Management und den Unterhalt eines Schutzgebietes anfallen. Diese umfassen beispielsweise Ausgaben für Flächenzukäufe im Vorfeld einer Ausweisung bzw. Pachtgebühren während des laufenden Betriebs oder die Kosten für notwendige Pflegemaßnahmen zur Gewährleistung (bzw. zum Erreichen) der Schutzziele. Ebenso sind auch Aufwendungen für Bau und Unterhalt von sämtlichen Verwaltungsgebäuden, Maßnahmen der Umweltbildung sowie für Forschungs- und Monitoringprogramme zu den direkten Kosten zu zählen. In der Regel kommt in Deutschland die öffentliche Hand durch Bund oder Länder für diese Kosten auf. In Zeiten knapper öffentlicher Finanzmittel werden bereits erste Gedanken alternativer Finanzierungsmöglichkeiten formuliert, indem z.B. für potenzielle Schutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern private und öffentlich-rechtliche Stiftungen als Träger diskutiert werden (vgl. Wichtmann & Succow 2006).

Ein Schutzgebiet kann indirekte Kosten verursachen, indem die unbeeinflussten Naturprozesse jenseits der Schutzgebietsgrenzen Schäden hervorrufen. Diese fallen auf lokaler oder regionaler Ebene an und umfassen z.B. Beeinträchtigungen der land-/forstwirtschaftlichen Ernteerträge durch zerfressene oder zertrampelte Anbau- bzw. Waldflächen. Das wohl bekannteste Beispiel in Deutschland für diese Kostenart sind die großflächigen Borkenkäferkalamitäten im Gebiet des Nationalparks Bayerischer Wald, deren potenzielle Auswirkungen auf die umliegenden Wälder immer wieder diskutiert werden (vgl. Burger 2003: 66ff.). Darüber hinaus sind weitere mögliche Schäden gegenüber freilaufenden landwirtschaftlichen Nutztieren oder auch der lokalen Bevölkerung in Form von Wildtierattacken vorstellbar; jedoch stellt das weniger in Deutschland als vielmehr in Ländern mit entsprechendem Prädatorenpotenzial eine virulente Gefahr für mögliche indirekte Kosten eines Großschutzgebietes dar.

Als Opportunitätskosten bezeichnet man schließlich jene Kosten, welche sich aus entgangenen anderweitigen Nutzungsmöglichkeiten ergeben: Auf der einen Seite umfassen die Opportunitätskosten all jene entgangenen gegenwärtigen konsumtiven Nutzungsformen, die durch die Unterschutzstellung entweder gänzlich aufgegeben oder zumindest eingeschränkt werden müssen (z.B. Forstwirtschaft, Jagd). Auf der anderen Seite sind darunter aber auch solche zukünftigen Nutzenoptionen zusammenzufassen, die durch den Schutzstatus generell untersagt sind (z.B. Einrichtung mechanischer Aufstiegshilfen oder hydroelektrische Nutzung). Opportunitätskosten berühren in erster Linie die lokale, am Rande auch die regionale wie nationale Ebene (vgl. Wells 1992: 241). Die Opportunitätskostenfrage spielt demnach eine wichtige Rolle, wenn es abzuwägen gilt, ob und inwiefern man vor Ort von der Einrichtung eines Großschutzgebietes profitieren kann (vgl. Mayer 2012).

4 Potenzieller Nutzen des Gebietsschutzes

Der Nutzen eines Großschutzgebiets resultiert aus den damit verbundenen Funktionen, d.h. aus Gütern und Dienstleistungen, die das Schutzgebiet zur Verfügung stellt und welche der Mensch direkt oder indirekt für seine Konsum- und Produktionsbedürfnisse nutzt. Letztere betreffend wird daher auch von so genannten Ökosystemdienstleistungen gesprochen (vgl. Daily 1997). Die Potenziale für das jeweilige Schutzgebiet hängen von den ökologischen Gegebenheiten, den kulturellen bzw. sozioökonomischen Rahmenbedingungen und den Schutzbestimmungen sowie den daraus abgeleiteten Managementzielen ab. Hierbei sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass es sich bei einem Großschutzgebiet nicht einfach nur um „ein Gut“ handelt, welches „einen Nutzen“ stiftet, sondern dass vielmehr von einem Gut gesprochen werden sollte, das sich aus einem vielschichtigen Gebilde verschiedener Wertkomponenten zusammensetzt (vgl. Schmid 2006: 26). Generell sind einem Schutzgebiet nach de Groot (1992: 13ff.) folgende vier Funktionen zuzuweisen:

Regulationsfunktionen (ökologische Funktionen): Hierzu ist z.B. der Beitrag eines Schutzgebiets zur Klimaregulierung oder zum Hochwasserschutz zu zählen.

Lebensraum- oder Trägerfunktionen: Diese beziehen sich auf die Bereitstellung von Grund und Boden mitsamt seiner raumfunktionalen Zuweisung, die hier Requisiten, Arten oder deren Populationsdichten betrifft. Unter Einhaltung der Schutzbestimmungen können solche Räume auf verschiedene Art und Weise genutzt werden, z.B. für die Jagd oder die Subsistenzwirtschaft. Auch die touristische Nutzung ist als eine Form der Lebensraum- oder Trägerfunktion anzuführen.

Produktionsfunktionen: Hierzu zählt die Bereitstellung von Ressourcen wie Wasser, Nahrung oder genetisches Material, die allerdings an strenge Richtlinien gebunden ist.

Informationsfunktionen: Dabei werden unter anderem erzieherische und wissenschaftliche, aber auch ästhetische oder spirituelle Funktionen angesprochen, die sich auch jeweils im Zuge touristischer Inwertsetzung wiederfinden lassen.

Aus diesen vier Funktionen lassen sich schließlich eine Reihe ökonomischer Wertkomponenten ableiten, denen die Gesellschaft auf unterschiedliche Art und Weise Wertschätzung entgegenbringt. Die noch vergleichsweise junge Wissenschaftsdisziplin der Umweltökonomie hat sich diesem Bereich seit den 1980er Jahren zunehmend gewidmet und dabei das Konzept des ökonomischen Gesamtwerts (Total Economic Value, TEV) zur Bewertung biologischer Vielfalt entwickelt (vgl. eine Reihe einschlägiger Beiträge bzw. Fachbücher, z.B. Barbier 1991, 1992, Pearce/Turner 1990: 120ff., Tisdell 2005: 110ff.). Darauf basierend werden in Abb. 3 die einzelnen wirtschaftlichen Wertkomponenten eines Großschutzgebietes in systematischer Form dargestellt. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass der in diesem Zusammenhang verwendete ökonomische Wertbegriff stark anthropozentrisch geprägt ist, also ausschließlich der Nutzen für den Menschen das maßgebende Bewertungskriterium darstellt.

Grundsätzlich ist bei den wirtschaftlichen Wertkomponenten zwischen den so genannten Gebrauchswerten und Nicht-Gebrauchswerten zu differenzieren. Letztere sind dadurch charakterisiert, dass ihre Wertschöpfung nicht von der tatsächlichen oder potenziellen „Nutzung“ eines Schutzgebiets abhängt. Der Existenzwert (vgl. Krutilla 1967) ist eng verknüpft mit dem intrinsischen Wert der Natur. Er steht für den Wert, der einem Park allein aus der Kenntnis seiner Existenz beigemessen wird, auch wenn die Wahrscheinlichkeit für die einzelne Person sehr gering ist, diese Landschaft zukünftig zu besuchen oder auf andere Weise direkt bzw. indirekt zu nutzen. Der Mensch wäre also in diesem Fall zu Zahlungen bereit, die den Fortbestand der biologischen Vielfalt in ihrem aktuellen Ausmaß gewährleisten sollen, ohne davon selbst einen Nutzen davonzutragen. Sehr ähnlich verhält es sich mit dem Vermächtniswert. Er ergibt sich daraus, dass Menschen bestimmte Naturphänomene (z.B. Kranichzug, Migration in der Serengeti) für zukünftige Generationen erhalten wollen und deshalb bereit sind, Zahlungen dafür zu leisten. Während der Vermächtniswert als eine Form von Altruismus gegenüber zukünftigen menschlichen Generationen zu verstehen ist, lässt sich der Existenzwert als eine Form des Altruismus gegenüber der Natur im Allgemeinen interpretieren (vgl. Baumgärtner 2002: 79).

Der erstmals von Weisbrod (1964) angeführte Optionswert wiederum bezieht sich auf die Idee einer potenziellen zukünftigen Nutzung von Schutzgebieten bzw. deren Ressourcen, etwa als Gen-Reservoir für medizinische Zwecke. Er ist in diesem Sinne als eine Art Versicherungsprämie zu bewerten, die der Mensch zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu zahlen bereit ist, um sich vor zukünftigen Schadensereignissen abzusichern. Ist das für eine mögliche Nutzung zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendige (technologische) Wissen aktuell noch nicht verfügbar, so wird eine potenzielle Inwertsetzung aufgrund erst in Zukunft verfügbarer Erkenntnisse als Quasi-Optionswert bezeichnet. Ob der (Quasi-)Optionswert in dieser Funktion letztlich den Nicht-Gebrauchswerten oder den Gebrauchswerten zuzuordnen ist, hängt ganz entscheidend von der Unsicherheit des zukünftigen Konsums ab (vgl. Flückiger 2000: 28). In der gängigen Literatur ist keine eindeutige Zuordnung zum einen oder anderen Bereich zu erkennen. Nach Hanley & Barbier (2009: 41) ist der Optionswert aufgrund inhaltlicher Überschneidungen abweichend von der gängigen Darstellungssystematik sogar nicht als eigenständige Wertkomponente vergleichbar den übrigen Kategorien des TEV einzustufen, sondern vielmehr als separater Wert zu betrachten.

Bei den Gebrauchswerten wird allgemein zwischen direkten und indirekten Formen differenziert. Die indirekten Gebrauchswerte umfassen wesentliche humanökologische Funktionen, die sich als positive externe Effekte der Unterschutzstellung eines Gebietes einstellen und nicht mit den originären Zielen des Naturschutzes in Verbindung stehen. Hierunter lassen sich als Beispiele der von Großschutzgebieten ausgehende Hochwasser- oder Lawinenschutz sowie ihre Funktion als Schadstoffsenken zur Steigerung der Luft- und Wasserqualität anführen.

Von besonderem Interesse für die regionale Ökonomie innerhalb eines Großschutzgebietes oder in unmittelbarer Umgebung desselben sind allerdings vor allem dessen direkte Gebrauchswerte. Bei der Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Nutzung von Rohstoffen handelt es sich um konsumtive Nutzungen. Darüber hinaus sind aber auch das Management der Verwaltung, z.B. in Form von wissenschaftlicher Forschung oder Maßnahmen der Umweltbildung sowie der Tourismus als nicht-konsumtive Nutzungsformen dem Bereich der direkten Gebrauchswerte zuzurechnen. Zu den direkten Gebrauchswerten eines Großschutzgebietes zählen zudem auch die Maßnahmen zu dessen Einrichtung, Unterhalt und Betrieb, d.h. sämtliche Vorleistungen zum „Gebrauch“ des Gebietes für Tourismus und Forschungszwecke. Aus diesen Vorleistungen und der eigentlichen Nutzung im Sinne der oben angeführten Funktionen resultieren schließlich relevante wirtschaftliche Effekte wie Wertschöpfung, Einkommen und Beschäftigung.

Die Höhe des wirtschaftlichen Wertes hängt dabei ganz wesentlich von den Managementzielen eines Schutzgebietes ab – generell kann gelten: je höher der Schutzgrad, desto niedriger der direkte ökonomische Nutzen aufgrund gegebener Restriktionen. Die regionale Wirtschaft profitiert mitunter mehr von der Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze als von den knappen finanziellen Mitteln, die über den Park in die Region gelangen. Dieses liegt vielfach an dem Mangel an qualifizierten Beschäftigungsmöglichkeiten im peripheren ländlichen Raum. Ein weiterer direkter Wert geht von möglichen (direkten) Subventionen aus, die von außen in die Schutzgebietsregion fließen, vor allem in Form des Vertragsnaturschutzes (zur Kompensation für die Einbußen in der Landwirtschaft infolge naturschützerischer Restriktionen), von Kulturlandschaftsprogrammen und der Denkmalpflege.

Im Vergleich zu den direkten Subventionen können die zuvor angeführten Vorleistungen zum „Gebrauch“ des Schutzgebietes als indirekte Subventionen durch den Staat eingestuft werden. So finden sich z.B. in beinahe allen deutschen Nationalparken auf kleineren Flächen Relikte historischer Kulturlandschaften, die unter anderem durch die angeführten Subventionsprogramme erhalten werden. Ebenso zu den direkten Wertkomponenten, allerdings monetär nur schwer bezifferbar, zählen die emotionale Bindung der lokalen Bevölkerung an das Schutzgebiet (Identifikationswert) sowie der Beitrag eines Schutzgebietes zum Erlebnis des Besuchers und zu Bildungs- und Forschungszwecken. Hierbei ist besonders auf die Imagewirkung für eine Region hinzuweisen, die sich aus der Prädikatisierung als Nationalpark, Biosphärenreservat oder Naturpark ergibt.

Wenn es um die Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen eines Großschutzgebietes geht, liegt das Grundproblem vieler der in diesem Abschnitt angeführten Nutzenkomponenten in ihrer fehlenden monetären Quantifizierbarkeit. So existieren für den Existenz-, Vermächtnis- und Optionswert sowie für die indirekten Gebrauchswerte keine entsprechenden Marktformen (vgl. Blöchliger 1992: 21) und damit auch keine vergleichbaren Preise aufgrund von Angebot und Nachfrage, wie das bei jedem privaten Gut der Fall ist. Es gibt zwar seit Langem eine Vielzahl an Verfahren wie z.B. die Reisekostenmethode oder verschiedene Formen einer Zahlungsbereitschaftsanalyse, um den Nutzenwert der oben angeführten Komponenten in Geldeinheiten zu bestimmen, allerdings stehen in den politischen Diskussionen um eine Schutzgebietsausweisung stets die monetär für die regionale Bevölkerung relevanten Argumente im Vordergrund.

Zudem lässt sich für deutsche Großschutzgebiete bislang ein Mangel an solchen Untersuchungen feststellen, da die genannten Verfahrensarten in der Regel international Anwendung finden. Es zeigt sich hierin sehr deutlich der unterschiedliche Nutzen zwischen Individuum und Gesellschaft bzw. zwischen lokaler/regionaler und nationaler Ebene: Der Verlust an Einnahmen z.B. aus dem Holzverkauf steht für den Waldbauern einer Region eindeutig im Vordergrund im Vergleich zu dem potenziellen gesamtgesellschaftlichen Nutzen als Genreservoir durch den Schutz gefährdeter Pflanzen- oder Tierarten (vgl. Tschurtschenthaler 2007). Allen voran wird in den Debatten um eine Schutzgebietsausweisung die potenzielle Chance für die nicht-konsumtive Nutzungsform des Tourismus‘ als Motor einer nachhaltigen regionalen Entwicklung hervorgehoben (vgl. z.B. im mitteleuropäischen Kontext Schmitz-Veltin 2005). Daher soll im folgenden Kapitel am Beispiel der Kategorie Nationalpark dargelegt werden, inwiefern dieser Wirtschaftszweig tatsächlich als eine Entwicklungsstrategie von Schutzgebietsregionen zu bewerten ist.

5 Fallbeispiel: Nationalpark-Tourismus in Deutschland

Dem Tourismus werden in der ökonomischen Wirkungsforschung eine Reihe unterschiedlicher Folgewirkungen zugeschrieben, die sich gemeinhin zu so genannten tangiblen und intangiblen Effekten zusammenfassen lassen (vgl. Metzler 2007: 32ff.). Als intangibel sind dabei alle jene Erscheinungen des Tourismus‘ zu bezeichnen, die sich nicht direkt monetär bewerten und daher meist nur qualitativ beschreiben lassen. Als klassisches Beispiel können hierfür infrastrukturelle Effekte z.B. in Form eines Netzausbaus des ÖPNV genannt werden. Ebenso lassen sich strukturelle Veränderungen in der Region durch Kompetenzgewinn und erhöhter Kooperationsfähigkeit der Akteure vor Ort als positive Folgewirkungen anführen. Sicherlich den größten Stellenwert nach außen haben allerdings im Kontext eines Nationalparks die potenziellen Image- und Markeneffekte. Diese leiten sich vor allem daraus ab, dass es sich bei einem Nationalpark um ein staatlicherseits geschütztes Prädikat handelt, das durch den idealiter vollständigen Nutzungsverzicht ein ganz besonderes Naturerlebnis verspricht und dadurch nicht beliebig nachgeahmt werden kann. Es lässt sich den Nationalparken damit eine gewisse Monopolstellung zuweisen (vgl. Wall-Reinius & Fredman 2007).

Anders hingegen verhält es sich bei der zweiten Gruppe tangibler touristischer Folgewirkungen, die sich im Gegensatz zu den bisherigen Effektarten direkt in finanziellen Größen widerspiegeln. Dabei ist nochmals zwischen drei Wirkungsebenen zu differenzieren (vgl. Stynes 1997: 12f.): direkte, indirekte und induzierte wirtschaftliche Effekte. Direkte Folgewirkungen entstehen vor allem durch die von Besuchern einer Region getätigten Ausgaben während ihres Aufenthalts. Ebenso sind auch staatliche Transferleistungen in Form von Subventionen sowie steuerliche Vergünstigungen auf dieser Ebene zu berücksichtigen. Indirekte Effekte entstehen wiederum als unmittelbare Folge der direkten Wirkungen und umfassen alle zur Leistungserstellung der touristischen Anbieter notwendigen Vorleistungsverflechtungen innerhalb einer Region, so z.B. örtlich ansässige Bauunternehmen. Induzierte Effekte basieren auf dem Grundgedanken einer Kreislaufwirtschaft, indem das auf der direkten und indirekten Ebene erwirtschaftete Einkommen der lokalen Bevölkerung zumindest teilweise erneut innerhalb der Region ausgegeben wird. Gerade mit Blick auf die indirekten und induzierten Effektarten zeigt sich, welch breites Spektrum an Wirtschaftsbereichen durch den Tourismus profitieren kann. Im Kontext eines Nationalparks ist dabei der Begriff der so genannten Umwegrentabilität anzuführen, da sich die staatlicherseits geförderte Inwertsetzung von Naturattraktionen auf indirektem Wege durch die steuerlichen Einnahmen aus den vom Tourismus profitierenden Branchen refinanziert.

Auf Grundlage der Methode einer Wertschöpfungsanalyse wurden in den vergangenen Jahren mehrere deutsche Nationalparke hinsichtlich ihrer touristischen Einkommenswirkungen untersucht (vgl. Job et al. 2003, 2005, 2009). Wie die Resultate zeigen, stellen demnach auch in Deutschland Nationalparke eine touristische Attraktion dar, von der die Regionalwirtschaft zum Teil erheblich profitieren kann. So reicht die Spannweite der vorliegenden Ergebnisse in Form des touristischen Bruttoumsatzes von 3,90 Mio. € im Nationalpark Kellerwald-Edersee über 27,79 Mio. € im ältesten deutschen Gebiet des Bayerischen Walds bis hin zu rund 1,04 Mrd. € im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (vgl. für einen Überblick zur Methode Mayer et al. 2010). Dieses entspricht einem Einkommensäquivalent von rund 105 Personen im Kellerwald-Edersee, 939 Personen im Bayerischen Wald und ca. 30300 Personen im Niedersächsischen Wattenmeer.

Vor allem die Anzahl der Besucher sowie die Höhe der durchschnittlichen Tagesausgaben beeinflussen dabei wesentlich die Höhe der regionalwirtschaftlichen Effekte. Zudem ist bei solchen Untersuchungen auch auf die Nationalparkaffinität der Besucher zu achten (vgl. Abb. 4), da je nach Gebiet und damit verbunden der touristischen Entwicklungsgeschichte der Nationalpark nur für einen bestimmten Anteil der Gäste auch wirklich der bestimmende Grund für den Besuch der Region darstellt. So reduzieren sich die Ergebnisse für die drei genannten Beispiele auf Bruttoumsätze von 1,05 Mio. € im noch sehr jungen Kellerwald-Edersee (Einkommensäquivalent von 28 Personen), 13,54 Mio. € im Bayerischen Wald (456 Personen) und 115,79 Mio. € im durch traditionellen Bädertourismus geprägten Niedersächsischen Wattenmeer (3360 Personen).

6 Schlussfolgerungen

Vor dem Hintergrund der 1992 von den Vereinten Nationen beschlossenen Biodiversitätskonvention und der darauf aufbauenden „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ aus dem Jahr 2007 besteht in den kommenden Jahren in Deutschland sicherlich noch gewisser Handlungsbedarf in Sachen Gebietsschutz: Fünf Prozent der Holzbodenfläche soll bis zum Jahr 2020 forstlich nicht mehr genutzt werden, zwei Prozent der Fläche Deutschlands soll erklärtermaßen wieder sich selbst überlassen und damit zu Wildnis werden (vgl. BMU 2007). Diese für Deutschland durchaus ambitioniert zu bewertenden Ziele konfligieren dabei in Teilen mit der 2011 verabschiedeten Waldstrategie, die Wald in Zeiten der Energiewende vorrangig als Energielieferant sieht (vgl. BMELV 2011).

Diese Entwicklung zeigt, dass die Diskussionen im Zuge der Ausweisung eines neuen Großschutzgebiets auch in Zukunft sicherlich nicht leiser geführt werden. Dabei stoßen die gesamtgesellschaftlichen Interessen im Sinne des Naturschutzes immer wieder auf das Problem der dadurch entstehenden Opportunitätskosten, die in der Regel regional auf einen verhältnismäßig kleinen Teil der Bevölkerung entfallen. Daraus folgt, dass man bei der Entscheidungsfindung stets sämtliche Vor- und Nachteile einer solchen Maßnahme im jeweiligen Kontext zu bewer-ten hat.

Darüber hinaus ist es schließlich wichtig, dass bei einer Entscheidung zugunsten der Flächenschutzmaßnahme von Anfang an neben einem ökologischen auch ein sozioökonomisches Monitoring etabliert wird. Dieses ist bisher auch in den bereits bestehenden Großschutzgebieten meist nur rudimentär vorhanden. Daher gibt es aktuell Bestrebungen zur Durchsetzung eines integrativen Monitoringsystems, das beide Aspekte gleichermaßen berücksichtigt (vgl. Plachter et al. 2012). Eine solche Maßnahme ist notwendige Voraussetzung einer umfassenden Evaluation, die beispielsweise auch mögliche positive Entwicklungen im Tourismus aufzeigt und damit die weithin sehr emotional geführten Diskussionen auf eine sachliche Grundlage stellen kann.

Literatur

Barbier, E.B. (1991): Environmental Degradation in the Third World. In: Pearce, D., ed., Blueprint 2: Greening the World Economy, Earthscan, London, 75-108.

– (1992): Economics for the Wilds. In: Swanson, T.M., Barbier, E.B., eds., Economics for the Wilds, Island, Washington D.C., 15-33.

Baumgärtner, S. (2002): Der ökonomische Wert der biologischen Vielfalt. Laufener Seminarbeitr. 2, ANL, 73-90.

Blöchliger, H. (1992): Der Preis des Bewahrens: Ökonomie des Natur- und Landschaftsschutzes. WWZ-Beitr. 11.

BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hrsg., 2011): Waldstrategie 2020: Nachhaltige Waldbewirtschaftung – eine gesellschaftliche Chance und Herausforderung. Selbstverlag, Bonn.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Hrsg., 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Reihe Umweltpolitik.

Burger, H. (2003): Der Bayerische Wald: Linien einer Landschaft. Morsak, Grafenau.

Daily, G.C. (1997): Introduction: What are Ecosystem Services? In: Daily, G.C., ed., Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, Island, Washington D.C., 1-10.

de Groot, R.S. (1992): Functions of Nature. Evaluation of Nature in Environmental Planning, Management and Decision Making. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Dixon, J.A., Sherman, P.B. (1990): Economics of Protected Areas: A New Look At Benefits and Costs. Island, Washington D.C.

Flückiger, V. (2000): Öffentliche Güter – offene Fragen: Die Theorie der öffentlichen Güter in aktuellen Diskussionen der Raumordnungspolitik. Werkstattberichte der Professur für Raumordnung an der Eidg. Techn. Hochschule Zürich 5.

Hampicke, U. (1991): Naturschutz-Ökonomie. UTB, Ulmer, Stuttgart.

Hanley, N., Barbier, E.B. (2009): Pricing Nature: Cost-Benefit Analysis and Environmental Policy. Edward Elgar, Cheltenham/Northampton.

IUCN (The World Conservation Union, Hrsg., 1994): Richtlinien für Management-Katego-rien von Schutzgebieten. Selbstverlag, Gland u.a.

Job, H. (2010): Welche Nationalparke braucht Deutschland? Raumforschung und Raumordnung 68 (2), 75-89.

–, Harrer, B., Metzler, D., Hajizadeh-Alamdary, D. (2005): Ökonomische Effekte von Großschutzgebieten. Untersuchung der Bedeutung von Großschutzgebieten für den Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung der Region. BfN-Skripten 135.

–, Losang, E. (2003): Nationalparke. In: Kappas, M., Richter, H., Treter, U., Hrsg., Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 3, Spektrum, Leipzig, 96-97.

–, Metzler, D., Vogt, L. (2003): Inwertsetzung alpiner Nationalparke. Eine regionalwirtschaftliche Analyse des Tourismus im Alpenpark Berchtesgaden. Münchener Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie 43.

–, Woltering, M., Harrer, B. (2009): Regionalökonomische Effekte des Tourismus in deutschen Nationalparken. Naturschutz und Biologische Vielfalt 76.

Krutilla, J.V. (1967): Conservation Reconsidered. The American Economic Review 57 (4), 777-786.

Marton-Lefèvre, J. (2007): Biosphärenreservate – ein wegweisendes Konzept. UNESCO heute 2, 10-12.

Mayer, M. (2012): Kosten und Nutzen des Nationalparks Bayerischer Wald – eine ökonomische Bewertung unter besonderer Berücksichtigung von Tourismus und Forstwirtschaft. Würzburg (im Druck).

–, Müller, M., Woltering, M., Arnegger, J., Job, H. (2010): The Economic Impact of Tourism in Six German National Parks. Landscape and Urban Planning 97 (2), 73-82.

Metzler, D. (2007): Regionalwirtschaftliche Effekte von Freizeitgroßeinrichtungen: eine methodische und inhaltliche Analyse. Münchener Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie 46.

Munasinghe, M. (1992): Biodiversity Protection Policy: Environmental Valuation and Distribution Issues. Ambio 21 (3), 227-236.

Offner, H. (1967): Das Naturparkprogramm in der Bundesrepublik Deutschland. o.V., Bonn, 3. Aufl.

Pearce, D.W., Turner, R.K. (1990): Economics of Natural Resources and the Environment. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Plachter, H., Hampicke, U., Kruse-Graumann, L., Kowatsch, A. (2012): Integratives Monitoring für deutsche Großschutzgebiete. Natur und Landschaft 87 (1), 2-10.

Samuelson, P.A. (1954): The Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics 36 (4), 387-389.

Schmid, J. (2006): Regionalökonomische Wirkungen von Großschutzgebieten: eine empirische Studie zu den Nationalparken in Deutschland. Agraria Studien zur Agrarökologie 31.

Schmitz-Veltin, A. (2005): Der Wirtschaftsfaktor Tourismus in Nationalparken und Biosphärenreservaten als Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung. Naturschutz und Landschaftsplanung 37 (4), 115-121.

Sebald, C. (2008): Nationalpark Steigerwald: Befürworter und Gegner streiten über Deutschlands artenreichsten Buchenwald. Süddeutsche Zeitung, 21.04.2008, 51.

Stynes, D.J. (1997): Economic Impacts of Tourism: A Handbook for Tourism Professionals. University of Illinois Press, Urbana.

Tisdell, C.A. (2005): Economics of Environmental Conservation. Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2. ed.

Tschurtschenthaler, P. (2007): Was hat Ökonomie mit Natur zu tun? Natur und Landschaft 82 (7), 301-305.

Wall-Reinius, S., Fredman, P. (2007): Protected Areas as Attractions. Annals of Tourism Research 34 (4), 839-854.

WDPA (World Database On Protected Areas, 2012): Statistics. http://www.wdpa.org/Statistics.aspx (28.03.2012).

Weisbrod, B.A. (1964): Collective-Consumption Services of Individual-Consumption Goods. The Quarterly Journal of Economics 78 (3), 471-477.

Wells, M.P. (1992): Biodiversity Conservation, Affluence and Poverty: Mismatched Costs and Benefits and Efforts to Remedy Them. Ambio 21 (3), 237-243.

Wichtmann, W., Succow, M. (2006): Machbarkeit der Einrichtung von Nationalparken in Mecklenburg-Vorpommern die durch Stiftungen getragen werden: Kurzbericht. http://www.dbu.de/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-22323.pdf (20.03.2012).

Woltering, M. (2012): Tourismus und Regionalentwicklung in deutschen Nationalparken: Regionalwirtschaftliche Wirkungsanalyse des Tourismus als Schwerpunkt eines sozioökonomischen Monitoringsystems. Würzburger Geographische Arbeiten 108.

Anschrift des Verfassers: Dr. Manuel Woltering, Lehrstuhl für Geographie und Regionalforschung, Institut für Geographie und Geologie, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, E-Mail manuel.woltering@uni-wuerzburg.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.