Windenergie: Rückzug des Vogelschutzes

Talfahrt der Mindestabstände zu Windrädern, überhaupt kein Schutz für viele kollisionsgefährdete Arten: Wird der Naturschutz an die Bedürfnisse der Windkraft-Lobby angepasst? Ein kritischer Diskussionsbeitrag zu einem Papier in Rheinland-Pfalz und einem bundesweiten Rahmen der Vogelschutzwarten.

- Veröffentlicht am

Von der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen

Der Ausbau der regenerativen Energien scheint politisch unumkehrbar – ganz gleich, wer in Bund oder Ländern regiert. Vor allem die Windenergiewirtschaft kann auf eine breite politische Unterstützung bauen. Die Bundesländer werden dieser Branche, wo noch nicht geschehen, mindestens 2 % der Fläche zur Verfügung zu stellen. So auch Rheinland-Pfalz, dessen rot-grüne Landesregierung dieses Ziel beschlossen hat. Für die Durchsetzung des Beschlusses muss der Naturschutz angepasst werden.

Zu diesem Zweck haben im Auftrag des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums Mitte August 2012 die Staatliche Vogelschutzwarte in Frankfurt (zuständig für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland) sowie das Landesumweltamt einen „Naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz“ vorgelegt. Das 146 Seiten umfassende Papier, das gewiss eine Vielzahl richtiger Aussagen und Schlussfolgerungen enthält, ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Alleinverantwortlich sind allerdings nicht die Auftragnehmer, sondern mitverantwortlich ist die Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW).

Die LAG VSW hatte 2007 zum einen Abstände empfohlen, welche Windenergieanlagen zu bestimmten Gebieten sowie Vorkommen einiger seltener Vogelarten nicht unterschreiten sollen, und zum anderen im Hinblick auf diese Arten bestimmte Prüferfordernisse formuliert (Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutender Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten; Berichte zum Vogelschutz 44, 2007, 151-153). Das rheinland-pfälzische Papier hält zwar an fast allen der bisherigen Mindestabstände fest, reduziert die bisherigen Prüfradien aber teilweise drastisch und beruft sich dabei auf eine aktualisierte Fassung des LAG-Papieres, zitiert als „LAG VSW 2012, im Druck“.

Man darf also annehmen, dass sich die Absenkung der Prüfbereiche auch in der Neufassung des LAG-Papiers finden wird. So reduziert sich der Prüfradius beispielsweise beim Rotmilan von 6000 m auf 4000 m, beim Schwarzmilan von 4000 m auf 3000 m, bei Wiesen- und Rohrweihe von 6000 m auf 3000 m, beim Schwarzstorch von 10000 m auf 6000 m, beim Uhu gar von 6000 m auf 2000 m.

Den Änderungen stehen nur wenige Verbesserungen gegenüber: Zu Rotmilan-Nestern sollen die Anlagen künftig nicht mehr bloß 1000 m, sondern in der Regel 1500 m Distanz halten – angesichts der allein für Brandenburg prognostizierten Zahl von 304 bis 354 Kollisionen pro Jahr ein überfälliger Schritt. Abweichend vom aktualisierten LAG-Papier sollen in Rheinland-Pfalz Abstände zum Schutz des Schwarzstorches von 1000 m (LAG: 3000 m) und zu Brutvogellebensräumen regionaler, landesweiter und nationaler Bedeutung von 500 m genügen (LAG: 10fache Anlagenhöhe).

Ob die Änderungen anhand wissenschaftlicher Fakten begründbar sind, die LAG einen Begründungsversuch unternommen hat oder externe Fachleute beteiligt waren, bleibt abzuwarten. Avifaunistische Fakten sind für diese Talfahrt der Orientierungswerte eher nicht in Sicht. Das als „im Druck“ bezeichnete Papier dürfte dem politischen Druck geschuldet sein, unter dem es zustande gekommen ist, weniger wissenschaftlichem Erkenntniszuwachs.

Man mag die Reduzierung der Prüfbereiche für einzelne Arten verstehen. Vielleicht muss man die Peripherie von Vogellebensräumen aufgeben, um wenigstens die engste Nestumgebung vor dem Zugriff immer neuer Standortforderungen der Windenergiewirtschaft zu schützen, also einiges preisgeben, um überhaupt etwas zu bewahren. Auch sollte man sehen, welche Irritationen das aus der Rechtsprechung zum Rotmilan herausfallende Urteil des Verwaltungsgerichts Minden vom 10.03.2010 in Fachkreisen angerichtet hat. Daran gemessen ist die Ausweitung des Abstandes zu Rotmilannestern beachtlich. Die Reduzierung der tatsächlich kollisionsgefährdeten Arten lässt sich hingegen nicht nachvollziehen.

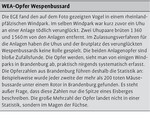

Eine Aktualisierung des LAG-Papiers ist sicherlich geboten – allerdings eine Aktualisierung, welche die rechtlichen Maßstäbe einbezieht, die seit der „Kleinen Artenschutzrechtsnovelle“ 2007 an die Entscheidung über Eingriffsvorhaben anzulegen sind: die Schädigungs- und Tötungsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Konnte die alte Fassung des LAG-Papiers noch geltend machen, vor Inkrafttreten dieser Vorschriften erarbeitet worden zu sein, dürfte die Neufassung wie schon jetzt das Papier aus Rheinland-Pfalz dem Vorwurf ausgesetzt sein, diese Vorschriften nicht vollumfänglich anzuerkennen. Denn während das Tötungsverbot alle europäischen Vogelarten vor einem signifikant steigenden Tötungsrisiko beispielsweise an Windenergieanlagen in Schutz nimmt, verengen die Verfasser die Liste dieser Arten auf einige hochgradig gefährdete Arten. Andere kollisionsgefährdete Vogelarten wie beispielsweise Mäusebussard, Wespenbussard, Turmfalke, Waldohreule und Feldlerche – um nur einige zu nennen – haben die Verfasser nicht auf der Liste. Diese Arten sollen möglicherweise nicht einmal mehr vor einer Entscheidung erfasst werden, was nur konsequent wäre, wenn sie keinen Schutz erfahren sollen.

Die Verengung auf wenige Arten ist die Achillesferse des Papiers und darauf gestützter Entscheidungen. Dasselbe gilt für die Erlasse verschiedener Bundesländer mit derselben Schwachstelle. Die Anwendung solcher Papiere kann deswegen auch kaum im wohlverstandenen Interesse der Investoren oder Behörden liegen, die beispielsweise unter diesen Umständen für Biodiversitätsschäden haftbar gemacht werden könnten.

Über diese Mängel hinaus irritieren die im rheinland-pfälzischen Papier angeführten Maßnahmen, deren Durchführung im Konfliktfall Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Verbote vermeiden (so genannte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) oder die Folgen beheben soll (Kompensationsmaßnahmen). Hier finden sich Maßnahmen, die bereits aus anderen Rechtszusammenhängen heraus geschuldet sind; beispielsweise die Umrüstung gefährlichen Mittelspannungsmasten, die bis Ende 2012 abgeschlossen sein muss (§41 BNatSchG), oder Maßnahmen gegen eine land- oder forstwirtschaftlich verursachte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population europäischer Vogelarten (§44 Abs. 4 BNatSchG).

Diese Mängel verstärken die Zweifel am Zustandekommen der von der LAG VSW vorgenommenen Änderungen der zuvor als geboten angesehenen Prüfbereiche. Der Umstand, dass das rheinland-pfälzische Papier für fast 90 % der Europäischen Vogelschutzgebietsfläche und eines noch größeren Teils der FFH-Gebietsfläche keinen generellen Ausschluss für Windenergieanlagen zu begründen vermag, macht betroffen.

Im Zweifel stehen allerdings nicht nur Teile der beiden Papiere. Auch die Zweifel an der Erreichbarkeit der energiepolitischen Ziele von Bund und Ländern wachsen. Das betrifft die technische Seite, die Gewährleistung von Versorgungssicherheit, die Finanzierbarkeit und letztendlich die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung. Die Energiepolitik ist mehr denn je streitbefangen. Wie das Kräftemessen der widerstrebenden Akteure ausgeht, ist keineswegs vorhersehbar. Der Kanzlerin ist eine erneute energiepolitische Kursänderung zuzutrauen. Um dafür die FDP zu gewinnen, bedürfte es keiner Überredungskunst, mehren sich doch beim kleinen Koalitionspartner Anzeichen der Reue, die Wende in der Stromversorgung voreilig mitbeschlossen und die eigene Klientel enttäuscht zu haben. Ein der Energiewende angelasteter steigender Strompreis könnte sich mit populären Forderungen verbunden für die FDP auszahlen. 2013 werden nicht nur die Landtage in Niedersachsen und Bayern gewählt, sondern – in genau einem Jahr – auch der Bundestag. Neben der Entwicklung um den Euro könnte die Energiepolitik für den Ausgang der Bundestagswahl ausschlaggebend sein.

Ganz gleich, wie die Wahlen ausgehen: Ohne eine Änderung des Erneuerbare Energiengesetzes (EEG) wird der Boom der Regenerativen kaum gebremst werden. Das EEG gilt eher als unantastbar als früher das Grundgesetz. Der Boom ist Folge der garantierten Einspeisevergütung. Deshalb war der Ausbau der Windenergie lange vor dem beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie in vollem Gange. Dem Papier der Vogelschutzwarte in Frankfurt und dem im Druck befindlichen LAG-Papier wird die Windenergiewirtschaft einiges abgewinnen können. So bleibt am Ende nur die Hoffnung auf die Verwaltungsgerichte, welche die rechtlichen Mängel der beiden Papiere erkennen und darauf gestützte behördliche Entscheidungen im Einzelfall korrigieren könnten. Von den Naturschutzverbänden ist in der Sache wenig bis nichts zu erwarten. Dafür ist ihr Blick auf die Windenergiewirtschaft zu sehr von Heilserwartungen verstellt.

Anschrift des Verfassers: Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e.V., Breitestraße 6, D-53902 Bad Münstereifel, E-Mail egeeulen@t-online.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.