Kompensation der Beseitigung eines FFH-Gebiets

Abstracts

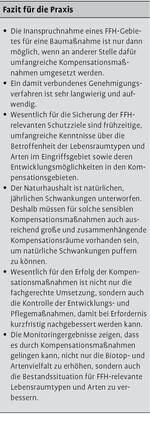

Im südöstlichen Brandenburg betreibt der Energiekonzern Vattenfall verschiedene Braunkohletagebaue. Innerhalb eines genehmigten Tagebaues lagen die Lakomaer Teiche, welche als FFH-Gebiet gemeldet und durch den Tagebau in Anspruch genommen wurden. Das Genehmigungsverfahren zur Gewässerstilllegung der Lakomaer Teiche dauerte fast zehn Jahre und erfolgte unter Einbeziehung der Europäischen Kommission. Mit der wasserrechtlichen Planfeststellung wurde erstmals in Deutschland die vollständige Beseitigung eines FFH-Gebiets genehmigt.

Als Kompensation für die ca. 130 ha große Eingriffsfläche im FFH-Gebiet wurden in sieben verschiedenen Räumen auf einer Gesamtfläche von über 530 ha umfangreiche und vielschichtige Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Vorgaben durch die Fortführung des Tagebaus mussten diese innerhalb eines kurzen Zeitraums umgesetzt werden. Die Kontrolle der Wirkung der Maßnahmen erfolgt durch ein komplexes Monitoringprogramm, dessen Ergebnisse jährlich den Fachbehörden vorzulegen ist. Damit hat die Genehmigungsbehörde die Möglichkeit, weitere Auflagen zu erlassen, falls die Kompensationsziele nicht erreicht werden sollten.

Seit Januar 2007 ist der Großteil der Kompensationsmaßnahmen umgesetzt worden und 2013 werden alle Maßnahmen abgeschlossen sein. Die bisher vorliegenden Monitoringergebnisse belegen, dass es trotz der Kürze der Zeit gelang, die hohen Kompensationsziele zu erreichen. Damit konnte der Tagebau Cottbus-Nord planmäßig fortgeführt und das Netz Natura 2000 für eine Vielzahl an FFH-Lebensraumtypen und Arten gesichert bzw. teilweise sogar ausgeweitet werden.

Compensation for Destruction of Natura 2000 Site – The example of the Natura 2000 Site “Lakomaer Teiche”, Federal State of Brandenburg

In the southeast of the Federal State of Brandenburg the energy company Vattenfall is operating an open brown coal pit. The ponds “Lakomaer Teiche”, having been reported as Natura 2000 site, were situated within an approved surface mine. The approval procedure with the involvement of the European Comission for the abandoning of the “Lakomaer Teiche” has taken nearly 10 years. The planning approval according to German water legislation was the first licence in Germany to completely destruct a Natura 2000 site.

For the compensation of the 130 ha of interference area comprehensive and complex compensation measures have been conducted in seven different regions, comprising altogether 530 ha. Owing to the time schedule for the continuation of the coal pit these measures had to be implemented in a short period of time. The controls of their effects have been carried out according to a complex monitoring programme which has to presented anually to the respective authorities. This allows the approving authority to enact additional requirements if the compensation aims might not be reached.

Having started in January 2007 most of the compensation measures have meanwhile been implemented, and in 2013 all measures will be completed. The monitoring results presented up to now show that it has been possible to reach the demanding compensation aims despite the short time available. On this base the surface pit could be continued on schedule, and the Natura 2000 network could be safeguarded for many habitat types and species and in some part was even extended.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Im Land Brandenburg befindet sich am Stadtrand von Cottbus der Tagebau Cottbus-Nord, der durch die Vattenfall Europe Mining AG (VEM) betrieben wird. Seit dem Jahr 1981 wird zur Versorgung des Kraftwerkes Jänschwalde aus dem Tagebau Braunkohle gefördert. Innerhalb des nach Bergrecht genehmigten Abbaugebietes des Tagebaus lag die Teichgruppe Lakoma. Sie bestand aus 22 Teichen mit einer Gesamtfläche von 69 ha (Abb. 1). Die Teiche wurden zur Aufzucht von Karpfen genutzt. Als Folge der über Jahrhunderte betriebenen Teichwirtschaft entwickelte sich in und um die Gewässer herum eine hohe Biotop- und Artenvielfalt. Insgesamt wurden im Gebiet 1 320 Arten gefunden und 68 geschützte Biotope ausgewiesen.

Im Mai 1998 reichte das Bergbauunternehmen die Vorhabensanzeige für die Stilllegung der Lakomaer Teiche bei der zuständigen Behörde ein, dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR). Im Jahr 2002 erfolgte die Einreichung des Planfeststellungsantrages (FUGRO 2002). Im Ergebnis der bis dahin geführten Diskussionen war als Kompensation die Errichtung einer neuen Teichanlage vorgesehen. Dieses Konzept wurde vom Landesumweltamt Brandenburg (LUA) abgelehnt. Alternativ schlug es die Renaturierung der Spreeaue nördlich von Cottbus als komplexe Kompensationsmaßnahme vor.

Im Januar 2004 wurden die überarbeiteten Planungsunterlagen eingereicht (FUGRO 2004). Allerdings wurden im Dezember 2003 die Lakomaer Teiche durch das Land Brandenburg als FFH-Gebiet vorgeschlagen und im März 2004 durch die Bundesrepublik Deutschland an die europäische Kommission nachgemeldet. Mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EG) haben sich die Mitgliedstaaten der EU nicht nur verpflichtet, Schutzgebiete für bestimmte, bedrohte Lebensräume und Arten einzurichten, die so genannten FFH- oder Natura-2000-Gebiete, sondern sich auch zu umfangreichen Kompensationsmaßnahmen im Falle von Eingriffen in diese Gebiete bekannt, mit denen die Kohärenz des Natura-2000-Netzes gewahrt werden soll. Da im FFH-Gebiet auch fünf Verdachtsbäume gefunden wurden, die möglicherweise von der nach Anhang II und IV prioritären Art Eremit (Osmoderma eremita) besiedelt waren, musste Ende 2004 auch die Europäische Kommission in Brüssel mit einbezogen und von ihr eine Stellungnahme nach Art. 6 Abs. 4 eingeholt werden (Freytag et al. 2007).

Als Ergebnis der geänderten rechtlichen Ausgangssituation musste das Kompensationskonzept mehrfach überarbeitet werden. Zur Sicherung der Kohärenz von Lebensraumtypen und Arten mussten artspezifische Ausgleichsmaßnahmen in weiteren Kompensationsräumen geplant werden (FUGRO 2005; gIR 2005). Im November 2006 teilte die Europäische Kommission schriftlich mit, dass mit dem überarbeiteten Ausgleichskonzept die Gesamtkohärenz des Netzes Natura 2000 gewahrt bleibe. Danach erging im Dezember 2006 der Planfeststellungsbeschluss durch das LBGR. Mit der Gewässerstilllegung der Lakomaer Teiche wurde somit erstmalig in Deutschland die vollständige Beseitigung eines FFH-Gebietes genehmigt (Wiedemann et al. 2008). Aufgrund dieser Brisanz war das gesamte Planfeststellungsverfahren von Einwänden und gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Naturschutzverbänden begleitet.

2 Methoden zur Sicherung der Kohärenz Natura 2000

Grundsätzlich richten sich Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen nach dem Vorkommen von FFH-Arten und Lebensraumtypen im Eingriffsgebiet. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen zum Zeitpunkt wirken, ab dem der Schaden im Eingriffsgebiet eintritt, außer es kann nachgewiesen werden, dass die Gleichzeitigkeit nicht unbedingt erforderlich ist (EK 2000). Daraus ergab sich für die Inanspruchnahme der Lakomaer Teiche, dass mit der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen frühzeitig begonnen werden musste.

Der Beginn der Kompensationsmaßnahmen leitete sich rückwirkend aus dem Beginn der Beeinträchtigung ab. Ab wann der Eingriff tatsächlich eine Beeinträchtigung verursacht, hängt von der betroffenen Art oder dem Lebensraumtyp ab. Ein Eingriff kann eine sofortige oder eine zeitlich verzögerte Beeinträchtigung bewirken. Wären die Lakomaer Teiche z. B. im Sommer trocken gelegt worden, dann wäre der Eingriff für Amphibien sofort wirksam geworden. Die Teiche wurden deshalb erst nach der Abwanderung der Tiere in ihre Winterquartiere trocken gelegt. Damit begann die Eingriffswirkung durch die Trockenlegung erst im darauf folgenden Frühjahr.

Als Wirkung und Zeitpunkt der Beeinträchtigungen bekannt waren, wurde festgelegt, wann mit welchen Kompensationsmaßnahmen begonnen werden musste, um die Sicherung des Netzes Natura 2000 zu gewährleisten. Auch bei der Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen ist zwischen Fertigstellungs- und Wirkungszeitpunkt zu unterscheiden (Gerstgraser 2009). Deshalb wurde für alle betroffenen Lebensraumtypen und Arten ein eigener Zeitplan mit folgendem Inhalt erstellt:

Beginn und Dauer des Eingriffes;

Beginn der Wirkung der Beeinträchtigung;

Ende und Dauer der Herstellung der Ausgleichsmaßnahme;

Beginn der funktionalen Wirkung der Ausgleichsmaßnahme.

Dieser Zeitplan war ein wesentlicher Schlüssel zur Sicherung der Kohärenz, weil daraus deutlich erkennbar wurde, welche Kompensationsmaßnahmen zuerst in Angriff genommen werden mussten. Was so einfach klingt, stellte sich im Laufe des Verfahrens allerdings als schwieriges und dynamisches Unterfangen dar. Einerseits führten neue Erkenntnisse über das Ausmaß der Betroffenheit von verschiedenen Arten zu neuen bzw. geänderten Kompensationsmaßnahmen. Andererseits bewirkten zeitliche Verzögerungen im Verfahren, verbunden mit der Fortführung des Tagebaus, dass die Zeit für die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen immer kürzer wurde. Deshalb mussten sowohl die technologische Umsetzung als auch die zeitliche Abfolge des Kompensationskonzeptes mehrfach angepasst werden.

3 Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz von Natura 2000

3.1 Gesamtrahmen

Durch die Stilllegung der Lakomaer Teiche wurden 130 ha des Kernbereiches des FFH-Gebietes Lakoma in Anspruch genommen. In unmittelbarer Nähe zum Eingriffsgebiet erfolgten umfangreiche Voruntersuchungen zur Auswahl geeigneter Kompensationsräume. Insgesamt wurden Kompensationsmaßnahmen in sieben verschiedenen Teilgebieten (Abb. 2) mit einer Gesamtfläche von über 530 ha umgesetzt (Gerstgraser et al. 2008).

Im Januar 2007 wurde mit der Realisierung der Kompensationsmaßnahmen begonnen, sie werden 2013 abgeschlossen sein. Die Sicherung des Netzes Natura 2000 erfolgte durch eine Vielzahl an Einzel- sowie Komplexmaßnahmen, die sich sowohl hinsichtlich ihrer Funktion als auch ihrer Größe unterscheiden (Tab. 2).

Aus der Vielzahl der verschiedenen Kompensationsmaßnahmen werden nachfolgend einzelne Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz Natura 2000 kurz dargestellt.

3.2 Die Renaturierung der Spreeaue und die Spreeauen Teiche

Nördlich von Cottbus werden die Spree und ihre Aue wieder in einen naturnahen Zustand gebracht. Die Besiedelung durch den Menschen führte in der Spreeaue über Jahrhunderte zu einer weitreichenden Veränderung der Landschaft. Die Spree ist beidseitig eingedeicht und stellte im Kompensationsraum ein monotones Gewässer mit einer hohen Strukturarmut dar. Fehlende Abflussdynamik durch Talsperren im Oberlauf und fehlende ökologische Durchgängigkeit führten zu einer Verarmung an Arten, so machten zwei Fischarten (Plötze – Rutilus rutilus, Ukelei – Alburnus alburnus) 75 % des gesamten Fischbestandes aus. Auf weiten Strecken fehlte die Vernetzung der Spree mit dem Umland, potenzielle Feuchtstandorte wurden trocken gelegt, Ufer- und Auenwald fehlten weitgehend.

Durch umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen wird die Spree auf einer Länge von 11 km und einer Fläche von 400 ha wieder in einen naturnäheren Zustand gebracht. Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit durch Rückbau oder Umbau der Sohlrampen zu Sohlgleiten;

Strukturverbesserungen durch den Einbau von Buhnen, Inseln und Nebengerinnen;

Anbindung alter Mäander, abschnittsweise Verlegung der Spree und Schaffung neuer Seitenarme;

Deichverlegungen auf 3 km zur Schaffung neuer Überflutungsflächen;

Verbesserung der Breitenvarianz durch Uferabflachungen knapp über Mittelwasser;

Initialisierung standortgerechter Ufer- und Auenwälder;

Verbesserung der Gewässervernetzung zwischen Spree und Deichhinterland durch die Anlage eines neuen Bachlaufs auf 6 km Länge;

Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes durch die Stilllegung vorhandener Entwässerungssysteme;

Waldumwandlung und Anlage neuer Bruchwaldflächen im Deichhinterland;

Schaffung von Habitaten für Amphibien, Fischotter und weitere Arten im Deichhinterland.

Als eine Teilmaßnahme wurden die Spreeauen-Teiche angelegt. Die Teiche dienen insbesondere zur Sicherung des Netzes Natura 2000 für Fischotter (Lutra lutra), Rotbauchunke (Bombina bombina) sowie LRT 3130 (Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea) und 3150 (Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions). Sie bestehen aus acht Teichen mit einer Wasserfläche von 21 ha. Die Teiche haben eine mittlere Wassertiefe von 0,7 m. Sie wurden mit breiten Flachwasserbereichen und Inseln angelegt. Die Wasserversorgung erfolgt aus der Spree und wird über Zu- und Ablassbauwerke geregelt.

Zur Strukturierung der Teichanlage und zur Aufwertung des Umfelds wurden umfangreiche Landschaftsbaumaßnahmen durchgeführt. In den Teichen wurden zur schnellen Entwicklung einer Teichvegetation Schilf-Rhizome und Teichboden aus dem Eingriffsgebiet aufgebracht. Entlang der Teiche wurden Baum- und Strauchgruppen gepflanzt und im Umfeld großflächig Bruchwald- und Landröhrichtflächen angelegt.

Damit sich die zu kompensierenden FFH-LRT und -Arten entsprechend entwickeln können, erfolgt die Bewirtschaftung der Teiche ähnlich wie in den Lakomaer Teichen. Zwei Drittel der Teiche werden mit einjährigen Karpfen, ein Drittel wird mit zwei- bis dreijährigen Karpfen bewirtschaftet. Zwei bis drei Teiche bleiben den Winter über bespannt, der Rest wird abgelassen. Der Fischertrag in den Spreeauen Teichen wurde allerdings durch das LUA auf 500 kg/ha pro Teich begrenzt, im Vergleich dazu lag er in Lakoma im Mittel bei 750 kg/ha. Aufgrund des hohen Prädatorendrucks durch Fischotter, Graureiher (Ardea cinerea), Fischadler (Pandion haliaetus), Seeadler (Haliaeetus albicilla), Kormoran (Phalacrocorax carbo) etc. wird dieser Ertrag allerdings nur selten erreicht, weshalb eine wirtschaftlich auskömmliche Bewirtschaftung der Teiche nicht möglich ist. Der Teichwirt erhält deshalb eine Entschädigung durch die Vattenfall Europe Mining AG.

Die fachgerechte Umsetzung im Verbund mit einer gezielten Pflege und Bewirtschaftung der Teiche hat in kurzer Zeit einen neuen, eindrucksvollen Landschaftsraum in der Spreeaue entstehen lassen. Die Renaturierung der Spreeaue stellt somit einen wichtigen Baustein zur Sicherung des Netzes Natura 2000 dar. Die ökologische Vernetzung in der Region wird gefördert und ein Ort der ruhigen Erholung für die Anwohner geschaffen.

3.3 Amphibienumsiedlung

Sämtliche in den Lakomaer Teichen vorhandenen Amphibien mussten umgesetzt werden, weil im Umfeld keine ausreichenden Ausweichquartiere vorhanden waren, in welche die Amphibien hätten wandern können. Im Sommer 2007 und 2008 wurden Amphibienlarven in den Lakomaer Teichen gefangen. Alle Tiere wurden bestimmt, gezählt und in geeignete Teiche in der Spreeaue eingesetzt.

Im September 2007 wurde mit der Umsiedlung von Alt- und Jungtieren begonnen. Bis zum Juni 2010 wurden jeweils im Frühjahr und Herbst über mehrere Wochen die Amphibien umgesiedelt. Für das Absammeln wurden im Teichgebiet Lakoma 22 km Amphibienschutzzaun aufgestellt. Insgesamt wurden über 180000 Larven und Tiere, davon 76220 Rotbauchunken, umgesiedelt (gIR 2012). Davon wurden fast 150000 Amphibien in die Spreeauen Teiche umgesetzt und über 30000 Amphibienlarven dem Landesumweltamt Brandenburg zur Neuansiedlung übergeben.

Für die Ansiedlung der Alt- und Jungtiere in der Spreeaue wurden ausgewählte Teiche mit umgebenden Feucht- und Waldflächen eingezäunt. Damit wurde verhindert, dass die Tiere in den ersten beiden Jahren aus dem Teichgebiet abwandern. Mittlerweile sind sämtliche Zäune abgebaut und die Tiere können sich frei in der wiedervernässten Spreeaue ausbreiten.

3.4 Bau eines Wanderungskorridors für den Fischotter

Als eine von mehreren Kompensationsmaßnahmen für den Fischotter wurde zwischen der Spreeaue und den Peitzer Teichen ein 5 km langer, sicherer Wanderungskorridor für den Fischotter geschaffen. Dazu wurden neue Gräben mit Ufergehölzen angelegt und an gefährlichen Kreuzungspunkten 16 Fischotterdurchlässe neu bzw. umgebaut. Damit konnte das Tötungsrisiko an Straßen und Bahngleisen gesenkt und weite Naturräume für den Otter sicher erschlossen werden.

Die Ausführung der Querungsbauwerke erfolgte in der Regel als Stelztunnel oder Trockenröhren. Allerdings limitierten hohe Grundwasserstände oder eingeschränkte Höhenverhältnisse die Größe der Durchlässe. Nicht überall konnten Durchmesser von 800 mm eingehalten werden.

Das Monitoring ergab dennoch, dass der Wanderkorridor sowie sämtliche Querungsbauwerke vom Fischotter angenommen wurden (Alka-Kranz 2009, 2012). Offensichtlich sind die richtige Lage und Ausführung der Durchlässe wichtiger als deren Dimension. Je kleiner der Durchlass, desto wichtiger scheint die Führung des Schutzzaunes zu sein. Es konnte festgestellt werden, dass die Intensität der Nutzung der Durchlässe sehr unterschiedlich ist. Mitunter wurden Querungen häufig und danach für längere Zeit gar nicht mehr angenommen. In der Nähe von Teichanlagen änderte sich das Wanderverhalten auch mit dem sich jahreszeitlich und räumlich ändernden Fischvorkommen.

3.5 Umsiedlung der Eremitenbäume in die Große Zoßna

Der Eremit oder Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) besiedelt Baumhöhlen in Altholzbeständen. Im Eingriffsgebiet befanden sich fünf solcher Bäume, für die der Verdacht bestand, dass sie durch den Eremiten besiedelt waren. Durch die Trockenlegung der Teichgruppe Lakoma waren diese fünf Bäume gefährdet. Da der Eremit zwar in abgestorbenem Holz die Entwicklung von der Larve bis zum Käfer abschließen kann, führte die Gewässerstilllegung nicht unmittelbar zur Beeinträchtigung. Jedoch spätestens mit der Holzung und der Abbaggerung durch den Tagebau wären die Bäume und damit potenziell vorkommende Eremiten beseitigt worden.

Die Verdachtsbäume wurden im Winter, nach dem Ableben der Imagines, behutsam gefällt und in einen nahegelegen 2 ha großen Hainbuchen-Stieleichen-Altbestand verbracht. Am neuen Standort erfolgte die Aufstellung der Stammteile zu Baumpyramiden (Abb. 6). In den Stammteilen sollten sich die Larven fertig entwickeln. Im Zuge des Monitorings konnte beobachtet werden, wie aus einem umgesiedelten Baum ein Käfer ausflog (BIOM 2009).

Als weitere Maßnahme wird langfristig innerhalb der Waldbestände im Renaturierungsgebiet der Spreeaue die Entwicklung von potenziellen Lebensräumen für den Eremit gefördert. Dazu werden standortfremde Altersklassenbestände zu naturnahen Laubwaldbeständen unterschiedlichen Alters ohne forstliche Nutzung umgewandelt. Langfristig werden damit neue Habitate für den Eremiten geschaffen.

4 Erfolgskontrolle

Seit dem Jahr 2007 erfolgt die Kontrolle der Wirkung der Kompensationsmaßnahmen durch ein komplexes Monitoringprogramm unter Einbeziehung verschiedene Fachgutachter. Das Monitoring umfasst sowohl Untersuchungen von Flora und Fauna als auch von abiotischen Faktoren (Tab. 3). Die Montioringberichte werden dem LBGR als verfahrensführende Behörde sowie den Wasser- und Naturschutzbehörden jährlich vorgelegt. Die Erfolgskontrolle erstreckt sich über fünf Jahre nach Abschluss der einzelnen Kompensationsmaßnahmen. Sollte sich im Zuge des Monitorings herausstellen, dass die Kompensationsziele nicht erreicht werden, so kann das LBGR jederzeit ergänzende Maßnahmen festlegen.

Das Monitoring unterscheidet sich sowohl hinsichtlich des Inhaltes, der Örtlichkeiten sowie den Zeitpunkten erheblich. Pro Jahr werden den Behörden bis zu 16 verschiedene, umfangreiche Berichte vorgelegt. Durch eine gezielte Projektsteuerung wird gewährleistet, dass die einzelnen Erhebungen aufeinander abgestimmt sind. Alle Ergebnisse der Fachgutachter werden in digitaler Form verwaltet und in eine GIS-Datenbank eingearbeitet. So können gezielt Informationen aus den Fachberichten abgerufen und miteinander verschnitten werden. Diese Ergebnisse dienen der Qualitätssicherung bereits umgesetzter bzw. noch auszuführender Kompensationsmaßnahmen.

Die landwirtschaftlichen Flächen in der renaturierten Spreeaue wurden alle extensiviert und große Bereiche werden mit Auerochsen (Heckrindern), Wasserbüffeln und Tarpanen beweidet. Alleine daraus ergibt sich, dass die Umsetzung des Monitorings eine enge Zusammenarbeit mit den betroffenen Flächenbewirtschaftern bzw. -eigentümern erfordert.

Durch das bereits durchgeführte, umfangreiche Monitoring liegen fundierte Kenntnisse über die Entwicklung einzelner Arten vor. In Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden konnte deshalb das ursprüngliche Monitoringprogramm in einigen Punkten zeitlich und inhaltlich optimiert werden, ohne dass ein Qualitätsverlust entstand. Als Ergebnis des bisher durchgeführten Monitorings kann zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten werden, dass alle Kompensationsziele erreicht und das Netz Natura 2000 erhalten wurde. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, dass es für einzelne FFH-relevante Arten wie die Rotbauchunke zu einer wesentlichen Bestandvergrößerung infolge der Kompensationsmaßnahmen gekommen ist (gIR 2010, 2012). In Summe lassen die vorliegenden Monitoringdaten einmalige Schlüsse über die Wirkung und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen zu.

Literatur

Alka-Kranz – Ingenieurbüro für Wildökologie und Naturschutz (2009): Fischotter Monitoring 2008 – Neue Teiche in K9, Otterkorridor, Durchlässe und Zäune. Unveröff. Ber., Graz, 24 S.

– (2012): Fischotter Monitoring 2011. Unveröff. Ber., Graz, 65 S.

BIOM – Martschei (2012): Endbericht zum Monitoring in der Großen Zoßna 2011. Jänschwalde. 14 S.

EK (Europäische Kommission, 2000): Natura 2000 – Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Europäische Gemeinschaft, Luxemburg, 71 S.

FFH-Richlinie: Richtlinie des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) vom 21. Mai 1992.

Freytag, K., Pulz, K., Neumann, U. (2007): Braunkohletagebau Cottbus-Nord – Kompensationsmaßnahmen außerhalb der Bergbaufolgelandschaft. Glückauf 143 (10).

FUGRO (2002, 2004, 2005): Antrag auf wasserrechtliche Planfeststellung des Vorhabens Gewässerausbau Cottbuser See, Teilvorhaben 1 Gewässerbeseitigung im Bereich der Teichgruppe Lakoma und eines Abschnittes des Hammergraben-Altlaufs. Antrag + zwei Ergänzungsbände, Berlin.

Gerstgraser, C. (2008): Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen für die Inanspruchnahme eines FFH-Gebietes durch den Braunkohletagebau Cottbus-Nord. Bergbau 59 (8), 373-377.

– (2009): Umsetzung und Wirkung naturschutzfachlicher Kompensationsmaßnahmen in der Praxis. Cottbuser Schr.-R. Ökosystemgenese und Landschaftsentwicklung 9, BTU Cottbus, 35-53.

gIR (gerstgraser Ingenieurbüro für Renaturierung, 2005): Entwurfsplanung. Renaturierung der Spreeaue zwischen Cottbus und Schmogrow unter besonderer Berücksichtigung der Rotbauchunke. Cottbus.

– (2010, 2012): Monitoring Amphibien und deren Habitate in der Spreeaue nördlich von Cottbus, in der Friedensteichgruppe Peitz, im Mauster Dreieck und in der Willmersdorfer Kammerflur. Bericht 2009/Bericht 2011. Cottbus, 60 bzw. 27 S.

LBGR (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, 2006): Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben „Gewässerausbau Cottbuser See, Teilvorhaben 1 – Gewässerbeseitigung im Bereich der Teichgruppe Lakoma und eines Abschnittes des Hammergraben-Altlaufes“. Cottbus.

Wiedemann, B., Arnold, I., Zick, H. (2008): Planfeststellungsverfahren für den Braunkohletagebau Cottbus-Nord – Besonderheiten und Lösungswege. World of Mining – Surface & Underground 60 (2).

Anschriften der Verfasser: Dr.-Ing. Christoph Gerstgraser, gerstgraser Ingenieurbüro für Renaturierung, Gaglower Straße 17/18, D-03048 Cottbus, E-Mail dr.g@gerstgraser.de; Dipl-Biol. Hendrik Zank, Vattenfall Europe Mining AG, Bereichsingenieur Ökologie/Landschaftsplanung/Naturschutz, Vom-Stein-Straße 39, D-03050 Cottbus, E-Mail hendrik.zank@vattenfall.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.