Hemerobie als Indikator für das Flächenmonitoring

Abstracts

Bislang gibt es in bundesweiten Indikatorensystemen keinen Indikator zur Naturnähe bzw. Hemerobie der Flächennutzung. Im Beitrag werden die unterschiedlichen Konzepte der Naturnähe und Hemerobie betrachtet und darauf aufbauend eine Methode für zwei Indikatoren zur Hemerobie entwickelt. Diese können auf der Basis von Daten des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) und der Karte der potenziellen natürlichen Vegetation Informationen zur Hemerobie für administrative Bezugseinheiten wie Gemeindeflächen liefern. Die Methode wurde am Beispiel von Sachsen getestet und soll zukünftig in den Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor) integriert werden. Vorgeschlagen werden ein Hemerobieindex, der alle Hemerobieklassen einer Bezugsfläche (z.B. Gemeinde) einbezieht, sowie ein Indikator „Anteil naturbetonter Flächen“.

Hemeroby as Indicator for the Monitoring of Land Use – Development of methods using the example of Saxony

The existing national indicator systems so far have no indicator for the consideration of the naturalness respectively hemeroby of land use. The paper discusses the various concepts of naturalness and hemeroby and develops a methodology for two indicators of hemeroby. Based on ATKIS data and on the map of potential natural vegetation these indicators can deliver information at the level of administrative units. The method was tested on the example of Saxony, and should be integrated into the land-use monitor (IOER-Monitor). A hemeroby index involving all hemeroby classes of a reference area (e.g. municipality) as well as an indicator named “percentage of certain natural areas” are proposed.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

1.1 Grundlagen

Die nach wie vor hohe Inanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Verkehr mit 104ha pro Tag (DESTATIS 2010) ist mit dem Verlust von Landschaftsfunktionen durch Versiegelung und Intensivierung von Flächennutzungen verbunden. Die Abnahme naturbetonter Flächen führt zu einem Rückgang der biologischen Vielfalt und der Attraktivität der Landschaft beispielsweise für eine naturbezogene Erholung.

Die Entwicklung der Flächennutzung wird in vorhandenen, bundesweiten Indikatorensystemen bislang anhand von Indikatoren zu Veränderungen der Siedlungs- und Verkehrsflächen beobachtet. Dabei bleibt jedoch ungeklärt, welche Qualität die in Anspruch genommenen Flächen aufweisen und wie sich die Landschaft insgesamt verändert. Zur fundierteren Beantwortung dieser Fragen sollen die in diesem Beitrag vorgestellten Indikatoren zur Hemerobie beitragen. Am Beispiel von Sachsen sollte geprüft werden, inwieweit sich die vorgeschlagenen Indikatoren für ein deutschlandweites, regelmäßiges Monitoring im Rahmen des Monitors zur Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor, s.a. http://www.ioer-monitor.de ) eignen und inwieweit sie in der Lage sind, Veränderungen des Landschaftszustandes als Basis für Empfehlungen an die Raumplanung aufzuzeigen.

1.2 Hemerobie und Naturnähe

Der Begriff Hemerobie leitet sich von den griechischen Wörtern hémeros (gezähmt, kultiviert) und bíos (leben) ab (Sukopp 1972: 113) und wurde von Jalas (1955) entscheidend geprägt. Die Hemerobie stellt die Gesamtheit aller Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt dar (Sukopp 1972: 113) und kann als ein inverses Maß der Naturnähe verstanden werden, wenn die anthropogenen Eingriffe reversibel sind (Kowarik 2006).

Als Referenz für die Einordnung aktueller Landnutzungsformen wird dabei der Endzustand einer Sukzession im Sinne der potenziellen natürlichen Vegetation (pnV) herangezogen. Im Gegensatz dazu nimmt das Konzept der Naturnähe die ursprüngliche natürliche Vegetation als Referenz an (Kowarik 2006, s. Abb. 1). Während die ursprüngliche natürliche Vegetation die rekonstruierte Vegetation vor dem Sesshaftwerden des Menschen darstellt, gibt die pnV die Vegetation wieder, die sich schlagartig einstellen würde, wenn jegliche menschliche Einflüsse unterblieben (Tüxen 1956). Das Konzept der Hemerobie ist demgegenüber aktualistisch ausgerichtet und gleicht einem Standortpotenzial, da es durch den Bezug auf die pnV irreversible Standortveränderungen berücksichtigt (Jedicke 2003).

1.3 Stand der Forschung

Das Konzept der Hemerobie dient der Bewertung und dem Vergleich von Landschaften. Es macht eine Bewertung der Landschaftsentwicklung im zeitlichen Vergleich möglich, wobei nicht der absolute Wert entscheidend ist, sondern die relative Veränderung im Laufe der Zeit (Wrbka 2003). Die Hemerobie wurde bislang meist für kleinere, übersichtliche Gebiete bzw. für Städte bestimmt (z.B. Bastian 1998, Jedicke 2003, Kieser & Thannheiser 2001, Konnert & Siegrist 2000, Steinhardt et al. 1999). Auf Grundlage der sachsenweiten Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK) von 1992/93 liegt für Sachsen bereits eine Klassifikation vor, jedoch werden Wälder nicht räumlich differenziert nach der pnV eingestuft (LfULG 2009). Außerdem liegt mit der BTNLK eine nur sehr unregelmäßig aktualisierte Geodatenbasis zugrunde. Für die Bundesrepublik besteht eine Klassifizierung auf Grundlage der CORINE Land Cover Daten (Glawion 2002). Dabei wurden verschiedene Landnutzungen in Raumtypen klassifiziert und diesen Hemerobiegrade zugewiesen. Wegen der zugrunde liegenden Einteilung in nur 16 Raumtypen und des relativ kleinen Maßstabs eignet sich diese Kartierung für den Überblick, ist jedoch für eine genauere Berechnung der Flächenanteile und damit für das Beobachten von regionalen und lokalen Entwicklungen ungeeignet. In Österreich wurde eine Kartierung der Hemerobie von Wrbka et al. (2003, 2005) sowie Rüdisser et al. (2012) erstellt. Zuvor kartierten Grabherr et al. (1998) die Hemerobie österreichischer Waldökosysteme. Für Südtirol haben Tasser et al. (2008) auf Grundlage von Landnutzungsdaten und Vegetationsaufnahmen die Hemerobie neben anderen Indikatoren der Biodiversität bestimmt.

2 Methode

2.1 Datengrundlage

Als Datengrundlage wurde das digitale Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM) des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) herangezogen, das deutschlandweit weitgehend homogen ist und einer gesetzlich gesicherten, regelmäßigen Datenfortschreibung unterliegt (Schumacher & Meinel 2009). Zudem ist es der aktuellste und detaillierteste topographische Geodatensatz, der derzeit flächendeckend für Deutschland zur Verfügung steht (Meinel 2009). Damit ist eine Klassifikation nach der Hemerobie im Sinne eines Monitorings auch in Zukunft möglich.

Um Wälder und vegetationslose Flächen nach ihrer Hemerobie zu klassifizieren, ist eine Verschneidung mit der pnV notwendig. Hierfür wurde die für Sachsen vorliegende Manuskriptkarte der pnV im Maßstab 1:50000 genutzt, welche zusätzlich auf 1:200000 verkleinert vorliegt (Schmidt et al. 2002). Für die Analyse wurde eine semantische Generalisierung in die im Basis-DLM vorhandenen Landnutzungstypen Laub-, Nadel- und Mischwald sowie natürlich waldfreie Standorte durchgeführt.

Die Überprägung der Flüsse konnte anhand der Fließgewässer-Strukturkartierung von 2008 (LfULG 2008) abgeschätzt werden, da die Gewässerstruktur ein Maß der ökologischen Funktionsfähigkeit darstellt.

Die im Basis-DLM als Linienvektoren vorliegenden Objekte der Straßen, Wege, Schienen, Gewässer, Baumreihen und Hecken wurden anhand der in ATKIS enthaltenen Breitenangabe gepuffert. Waren keine Breiten vergeben, erfolgte eine standardisierte Zuweisung anhand anderer Eigenschaften, wie z.B. der Anzahl von Fahrstreifen bzw. Schienen oder der Widmung von Straßen. Punktobjekte, wie z.B. Quellen und landschaftsprägende Einzelbäume, wurden nicht berücksichtigt.

Um eine wiederholte identische Berechnung für verschiedene Zeitschnitte zu gewährleisten, wurden die Berechnungsalgorithmen automatisiert.

2.2 Hemerobieklassifikation

Die Klassifikation der Landnutzung in unterschiedliche Grade der Hemerobie erfolgte an Hand einer siebenstufigen Skala (Tab. 1). Gegenüber der neunstufigen Skala ist diese weiter verbreitet (Blume & Sukopp 1976, Glavac 1996, Glawion 2002, Marks & Schulte 1988). Damit ist zum einen eine Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen gegeben, zum anderen würde eine feinere Abstufung der Skala auf der Basis des Basis-DLM ohnehin keinen Informationsgewinn bringen, da hier die Wälder und das Offenland nicht differenzierter modelliert sind.

Die verwendete Hemerobieskala ordnet die unterschiedlichen Landnutzungsklassen auf Grundlage der Stärke des menschlichen Einflusses zu. Dabei werden auch die Intensität, Dauer und Reichweite der Einwirkungen berücksichtigt (Sukopp 1969). Allgemein erfolgt die Bestimmung der Hemerobie eines Landschaftsausschnittes anhand von Parametern, wie der Nähe der Vegetation zur pnV, Grad der Bodenversiegelung und -verdichtung, Grad der Veränderung der Humusform, des Mikroklimas, Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Neophytenanteil, Wasserqualität und Verbauung von Gewässern (Bastian & Schreiber 1999). Bei Siedlungsflächen richtet sich die Klassifikation hauptsächlich nach dem Versiegelungsgrad, während bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen die Intensität der Nutzung und der Grad der Abweichung von der pnV in die Beurteilung einfließen. Die genannten Faktoren gingen verallgemeinernd in die Zuordnung der Landnutzungsklassen zu den Hemerobiestufen, unterstützt durch den Abgleich mit der pnV, ein.

Da Wälder 31 % der Fläche Deutschlands einnehmen (Landesforstpräsidium Sachsen 2005), wird eine möglichst realistische Bewertung der Wälder nach ihrem Kultureinfluss angestrebt. Wälder und vegetationslose Flächen werden daher durch das Verschneiden mit der pnV nach ihrer Standortgerechtigkeit differenziert klassifiziert. Ein montaner Fichtenwald in den Hochlagen des Erzgebirges oder eine Blockschutthalde, welche nach der pnV standortgerecht ist, wird dementsprechend einer niedrigeren Hemerobiestufe zugeordnet als ein standortfremder Nadelwald im Tiefland bzw. einer anthropogenen Schotterfläche. Als ahemerob werden allgemein solche Flächen aufgefasst, die ohne menschlichen Einfluss sind (Marks & Schulte 1988) und somit auch als Wildnis bezeichnet werden können (Lupp et al. 2011). Da durch überregionale Fremdstoffimmission indirekt überall ein Kultureinfluss herrscht, dürfte es in Mitteleuropa bis auf einige Hochgebirgsregionen keine ahemeroben Flächen mehr geben (Kowarik 2006). Daher wurden ausschließlich potenziell natürlich vegetationslose Flächen (z.B. Felsen) der ahemeroben Stufe zugeordnet (siehe auch Rüdisser et al. 2012, Wrbka et al. 2005: 62).

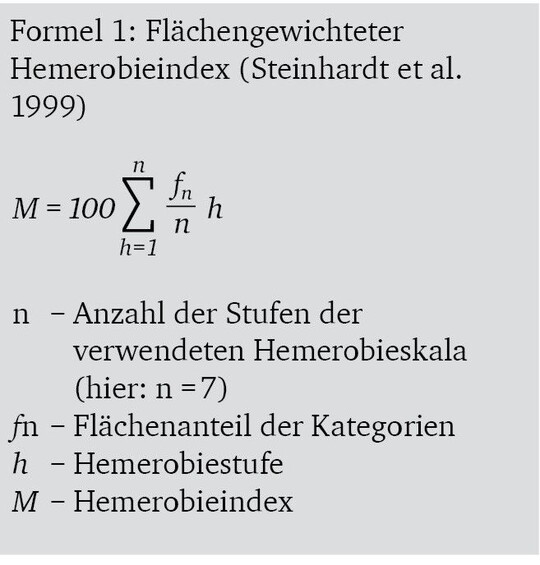

2.3 Hemerobieindex

Mithilfe des Hemerobieindexes kann der Kultureinfluss für eine Gebietseinheit (z.B. einer Gemeinde) zusammenfassend dargestellt werden. Damit können unterschiedliche räumliche Einheiten miteinander verglichen oder mit Hilfe mehrerer Zeitschnitte die Entwicklung der Hemerobie dokumentiert werden. Nach Steinhardt et al. (1999) wird dazu der flächengewichtete Mittelwert aller Hemerobiewerte eines Landschaftsausschnittes berechnet. Dieser Hemerobieindex findet bereits breite Anwendung (Frank et al. 2012, Fu et al. 2006, Tasser et al. 2008, Wrbka et al. 2003: 185).

Der Hemerobieindex kann einen Wert zwischen 1⁄n und 100 annehmen. Der maximale Wert von 100 entspräche einer vollständig als metahemerob klassifizierten versiegelten Fläche, während der minimale Wert von 1⁄n einer vollständig als ahemerob klassifizierten mit der pnV ausgestatteten Fläche gleichkäme.

3 Ergebnisse

3.1 Hemerobieklassifikation

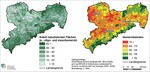

Die Übersichtskarte der Hemerobie auf Grundlage des Basis-DLM von Sachsen für das Jahr 2008 gibt einen Eindruck, wie unterschiedlich kulturbeeinflusst die Landschaften in Sachsen sind (vgl. Abb.3). Dazu wurden die Landnutzungen mit ihrer jeweiligen Hemerobiestufe direkt dargestellt. Klar zu erkennen sind die Ballungsgebiete der drei Städte über 100000 Einwohner: Dresden, Leipzig und Chemnitz. Die Waldgebiete des Erzgebirges, der Sächsischen Schweiz und der Heidegebiete Nordsachsens (oligo- und mesohemerob) heben sich von den dominierenden α-euhemeroben, landwirtschaftlichen Flächen ab. Die Bergbaureviere im Südraum Leipzig und der Lausitz sind als polyhemerobe Flächen zu erkennen. Der Ausschnitt von der Elbschleife zwischen Königstein und Rathen verdeutlicht die flächenscharfe Zuweisung der Hemerobie je nach Nutzungsart.

Der Hemerobieindex für die Gesamtfläche des Freistaates Sachsens beträgt 62,7. Dieser Wert sagt zunächst wenig aus, da Vergleichswerte zu anderen Bundesländern bzw. Zeitschnitten noch fehlen. Deutlich wird jedoch, dass der überwiegende Teil der Landesfläche stark kulturbeeinflusst ist. So sind etwa 29 % der Landesfläche den naturbetonten Stufen ahemerob bis mesohemerob und 71 % den kulturbetonten Stufen euhemerob bis polyhemerob zugeordnet. Es sind vor allem landwirtschaftliche Flächen, die dazu beitragen, dass 58 % der Fläche Sachsens als euhemerob einzustufen ist. Der Kultureinfluss ist auf 13 % der Landesfläche sehr bzw. übermäßig stark (s. Abb. 2).

Knapp ein Drittel der Fläche Sachsens sind Wälder. Daher gebührt den Wäldern bei der Klassifikation eine besondere Beachtung. Über 80 % der Waldfläche Sachsens wurden als standortfremde mesohemerobe Wälder, 15 % als standortgerechte oligohemerobe Wälder und 4 % als Wälder innerhalb von Siedlungen oder als Wälder der Bergbaufolgelandschaften und damit als β-euhemerob klassifiziert.

3.2 Indikator Hemerobie und Anteil naturbetonter Flächen

Der Hemerobieindex erlaubt zwar eine Aussage über die Stärke des Kultureinflusses eines Gebietes, allerdings geht daraus nicht hervor, wie sich dieser Durchschnittswert flächenmäßig zusammensetzt. So kann beispielsweise der Hemerobieindex von M=43 erreicht werden, wenn die gesamte Gemeindefläche mesohemerob ist, jedoch auch, wenn die Gemeindefläche zu gleichen Teilen aus oligo- und β-euhemeroben Flächen besteht.

Von besonderem naturschutzfachlichem Interesse für die Freiraumentwicklung sind naturbetonte Flächen der Hemerobiestufen ahemerob bis mesohemerob, da diese keinen oder nur mäßigen periodischen Eingriffen des Menschen unterliegen. Hierzu zählen standortgerechte und standortfremde Wälder, Gehölze und Hecken, Sümpfe und Moore (vgl. Tab.1). Es wird vorgeschlagen, den Anteil dieser naturbetonten Flächen an der Bezugsfläche als eigenständigen Indikator zu berechnen. Der restliche Anteil der Gemeindefläche ist folglich mindestens mäßig stark kulturbeeinflusst.

Im Vergleich zu den Hemerobieindizes der Gemeinden ergibt sich bei dem Anteil der naturbetonten Flächen zunächst ein ähnliches Bild (s. Abb. 4). Gemeinden in waldarmen, vor allem landwirtschaftlich geprägten Räumen haben die geringsten Anteile naturbetonter Flächen, während waldreiche Gemeinden einen höheren Anteil naturbetonter Flächen aufweisen. Den geringsten Anteil naturbetonter Flächen hat mit 2,6 % die Gemeinde Neukyhna bei Delitzsch (fast ausschließlich Agrar- und Siedlungsflächen), während Oybin im Zittauer Gebirge mit 81 % den höchsten Anteil naturbetonter Flächen aufweist. Weitere Spitzenwerte werden in den Gemeinden Königsbrück, Bad Schandau (jeweils 73 %) und in Deutschneudorf im Erzgebirge (72 %) erreicht (allesamt hohe Waldanteile). Der sachsenweite Anteil naturbetonter Flächen lag 2008 bei 27,1 %.

Diskussion

4.1 Warum werden weitere Indikatoren benötigt?

Die Freiraumentwicklung in Deutschland wird bislang im Rahmen der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt anhand des Indikators der Flächeninanspruchnahme (Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen) bewertet (BMU 2011). Hierbei wird allein der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen herangezogen, um die Veränderung darzustellen. Anhand dieses Indikators kann zwar geschlussfolgert werden, wie sich die Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt entwickeln, jedoch nicht, auf Kosten welcher Flächennutzung die Flächeninanspruchnahme geht und wie sich der Zustand der Landschaft insgesamt in der Kumulation mit anderen Flächennutzungsänderungen verändert. Der Hemerobieindex ist dagegen ein Indikator, der die Kumulation solcher verschiedener Flächennutzungsänderungen anzeigt. Ändert sich neben den Siedlungs- und Verkehrsflächen auch die agrarische Nutzung, beispielsweise durch den Umbruch von Wiesen in Ackerfläche, so spiegelt sich beides zusammen im Indikator wider. Auch Ausgleichmaßnahmen gehen ein. Wenn beispielsweise für die Inanspruchnahme von Flächen für den Straßenbau an anderer Stelle aufgeforstet wird, kann dieses zu einer ausgeglichenen Bilanz des Hemerobieindexes führen.

Während der Hemerobieindex auf Gemeindeebene einen absoluten durchschnittlichen Wert des Kultureinflusses wiedergibt, werden bei dem Anteil der naturbetonten Flächen besonders naturschutzfachlich wertvolle Flächen herausgestellt.

4.2 Differenzierungsprobleme bei Wald und Grünland

Obwohl das Basis-DLM den detailliertesten Datensatz zur Flächennutzung für ganz Deutschland darstellt, ist die Modellierung der Wald- und Grünlandflächen wenig differenziert. So sind Wälder nur in Laub-, Nadel- und Mischwald klassifiziert, eine Unterscheidung von Grünland in intensiv und extensiv genutztes Grünland ist nicht möglich. Hierzu können Biotoptypenkartierungen genauere Ergebnisse liefern, jedoch sind diese deutschlandweit nicht homogen verfügbar. Eine vergleichende Berechnung anhand der Biotoptypenkartierung von Sachsen 2005 hat gezeigt, dass Waldflächen anhand des Basis-DLM generell eher naturnäher, Grünlandflächen dagegen eher kulturbeeinflusster bewertet wurden. Das ist darauf zurückzuführen, dass Grünland im Basis-DLM pauschal als intensiv genutztes Grünland aufgefasst wurde und zum Wald keine weiteren Attribute (wie Alters- und Bestandsstruktur sowie Baumartenzusammensetzung) Rückschlüsse auf die Art der Nutzung der Wälder ermöglichen. Es ist daher anhand des Basis-DLM nicht möglich, gleichaltrig aufgebaute Forstmonokulturen standortfremder Baumarten der β-euhemeroben Stufe zuzuordnen. Folglich wurden standortgerechte Wälder als oligohemerob, standortfremde Wälder als mesohemerob und Waldflächen innerhalb von Ortschaften als β-euhemerob eingestuft (vgl. Abschnitt 2.2).

Die Ergebnisse weichen von den Schätzungen der zweiten Bundeswaldinventur (BWI2) für Sachsen ab. Anhand der Klassifizierung mithilfe des Basis-DLM werden nur 15 % als oligohemerob eingestuft, die BWI2 schätzt den Anteil naturnaher Wälder auf 25,5 %. Weiterhin werden nur 4 % als β-euhemerob klassifiziert, die BWI2 kommt auf 21,9 % kulturbetonter Wälder. Der verbleibende Anteil ist der mesohemeroben Stufe zugeordnet, die somit 81 % ausmacht, wobei die BWI2 auf 52,6 % kommt (Landesforstpräsidium Sachsen 2005: 67).

Damit wird deutlich, dass die Klassifikation der Wälder Sachsens allein anhand des Basis-DLM und der pnV-Kartierung zu einem weniger differenzierten Ergebnis kommt als die BWI2. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Attribute des Basis-DLM lediglich eine Aussage über den Waldtyp erlauben, die genaue Baumartenzusammensetzung und aktuelle Nutzungsintensität jedoch nicht berücksichtigen. Der hohe Anteil von 81 % als standortfremd eingestuften Wäldern erklärt sich hauptsächlich daher, dass die Wälder in Sachsen zu etwa 75 % aus Nadelwaldtypen bestehen. Die hohen Baumartenanteile von Fichte, Kiefer und Lärche sind mit der früheren großflächigen Förderung schnellwachsender Nadelbaumarten als Bauholz und für den Bergbau zu erklären (Landesforstpräsidium Sachsen 2005: 24). Als pnV wäre dagegen auf etwa 82 % der Landesfläche von zonalen und extrazonalen Laub(misch)wäldern auszugehen. Auf nur 1,8 % der Landesfläche bildet Nadel(misch)wald die pnV (Schmidt et al. 2002). Diese Diskrepanz erklärt den hohen Anteil als standortfremd und damit mesohemerob eingestufter Wälder.

Oligohemerobe Waldflächen befinden sich zu großen Teilen in den höheren Lagen des Erzgebirges oder im Oberlausitzer Tiefland, dort wo Nadelwald von Natur aus stockt. Außerdem sind viele Laub- und Mischwälder in Tälern und Flussauen als standortgerechte und damit oligohemerobe Flächen klassifiziert.

5 Schlussfolgerung und Ausblick

Für Sachsen lässt sich der Kultureinfluss anhand der vorgestellten Methode abschätzen und auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Bezugsebenen vergleichen. Die vorgestellten Indikatoren zur Hemerobie können auch für ganz Deutschland berechnet werden und die bestehenden Indikatoren und Kennzahlen des IÖR-Monitors sinnvoll ergänzen. Allerdings sind dabei Vereinfachungen bei der Klassifikation der Wälder vorzunehmen. So liegt die Karte der pnV für ganz Deutschland nur im Maßstab 1:500000 vor (BfN 2010). Trotz des groben Maßstabs erscheint diese Datengrundlage als ausreichend, um die Wälder des Basis-DLM auf Standortgerechtigkeit zu prüfen, da die kartierten Wälder der pnV in nur drei Klassen generalisiert werden und die Darstellung maximal auf Gemeindeebene erfolgt. Der Maßstab des Basis-DLM wird davon nicht berührt, so dass auch ein deutschlandweites Monitoring in der Lage sein wird, Veränderungen des Kultureinflusses detailliert darzustellen.

Die Hemerobieklassifikation kann für jeden Zeitschnitt des Basis-DLM durchgeführt werden. Mit den berechneten Differenzen wird die Entwicklung des Kultureinflusses für jede Gemeinde, jeden Kreis oder jedes Bundesland anhand des Hemerobieindex‘ bzw. des Anteils naturbetonter Flächen deutlich. In Verbindung mit anderen Indikatoren und Kenngrößen, wie der Landschaftszerschneidung, dem Anteil an Landschafts- und Naturschutzflächen oder auch Bevölkerungszahlen, sind wertvolle Erkenntnisse zur Freiraumentwicklung zu erwarten. Weitere interessante Fragestellungen könnten untersucht werden, z.B. ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten besonders geschützter Arten und der Hemerobie.

Indikatoren zur Hemerobie können den in der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt enthaltenen Indikator der „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ (BMU 2011) ergänzen. Während dieser den Zustand der Landschaft anhand von 59 repräsentativen Vogelarten als Lebensraum indirekt bewertet, wird der Zustand der Landschaft anhand der Hemerobie direkt bewertet.

Im Zusammenhang mit dem Indikator zur Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen können wertvolle Erkenntnisse zur Flächeninanspruchnahme gewonnen werden. Die Entwicklung des Anteils naturbetonter Flächen kann ein Hinweis sein, ob für den steigenden Flächenbedarf vorrangig natur- oder kulturbetonte Flächen genutzt werden. Intensivierungen und Extensivierungen innerhalb einer Landnutzungsart bzw. einer Hemerobiestufe werden jedoch nicht erfasst.

Über ein Monitoring können die vorgestellten Indikatoren einen wesentlichen Beitrag für die qualitative Beschreibung der Siedlungs- und Freiraumentwicklung in Deutschland leisten. Damit würden Entscheidungsträgern sowie der interessierten Öffentlichkeit greifbare Informationen zu ablaufenden Veränderungen der Landschaften durch den Menschen zur Verfügung stehen und die Notwendigkeit zum verantwortungsvollen Umgang mit Freiraumflächen stärker verdeutlicht werden. Die Indikatoren können für den Naturschutz und die Landschaftsplanung einerseits Defizite aufzeigen, wo Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftszustandes besonders nötig sind, und andererseits positive Entwicklungen hervorheben.

Dank

Die präsentierten Ergebnisse entstammen der Diplomarbeit von C. Stein, welche in Kooperation zwischen dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und der Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Geographie, Arbeitsgruppe Prof. J. Bendix, entstand.

Literatur

Bastian, O. (1998): Hemerobie – Karte in Band 2. In: Wächter, A., Böhnert, W., Hrsg., Sächsische Schweiz. Landeskundliche Abhandlung, Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz, Pirna.

–, Schreiber, K.-F. (1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft, Heidelberg. 2. Aufl., 564S.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, 2010): Karte der Potentiellen Natürlichen Vegetation Deutschlands, Maßstab 1:500000, Kartenteil u. Legende, Münster, 24S.

Blume, H.-P., Sukopp, H. (1976): Ökologische Bedeutung anthropogener Bodenveränderungen. Schr.-R. Vegetationskde. 10, 75-89.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2011): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Berlin. 3. Aufl., 178S.

DESTATIS (Statistisches Bundesamt, 2010): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland – Indikatorenbericht 2010, Wiesbaden, 76S.

Fu, B.-J., Hu, C.-X., Chen, L.-D., Honnay, O., Gulinck, H. (2006): Evaluating change in agricultural landscape pattern between 1980 and 2000 in the Loess hilly region of Ansai County, China. Agric. Ecosyst. Environ. 114 (2-4), 387-396.

Frank, S., Fürst, C., Koschke, L., Makeschin, F. (2012): A contribution towards a transfer of the ecosystem service concept to landscape planning using landscape metrics. Ecol. Indic. 21, 30-38.

Glavac, V. (1996): Vegetationsökologie: Grundfragen, Aufgaben, Methoden. Jena, 358S.

Glawion, R. (2002): Ökosysteme und Landnutzung. In: Liedtke, H., Marcinek, J., Hrsg., Physische Geographie Deutschlands, Gotha, 289–319.

Grabherr, G., Koch, G., Kirchmeir, H., Reiter, K. (1998): Hemerobie österreichischer Waldökosysteme. Innsbruck, 493S.

Jalas, J. (1955): Hemerobe und hemerochore Pflanzenarten – ein terminologischer Reformversuch. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 72 (11), 1-15.

Jedicke, E. (2003): Natur oder Kunstnatur? Naturnähe und Hemerobie. In: Leibniz-Institut für Länderkunde, Hrsg., Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, Klima, Pflanzen- und Tierwelt, Heidelberg, 28–29.

Kieser, A., Thannheiser, D. (2001): Erfassung der Naturnähe und ortstypischer Flächennutzungen im Siedlungsbereich – Fallbeispiele zu Hemerobie und Nutzungsstrukturen. Naturschutz und Landschaftsplanung 33 (5), 150-156.

Konnert, V., Siegrist, J. (2000): Waldentwicklung im Nationalpark Berchtesgaden von 1983 bis 1997. Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, 146 S.

Kowarik, I. (2006): Natürlichkeit, Naturnähe und Hemerobie als Bewertungskriterien. Beitrag VI-3.12. In: Fränzle, O, Müller, F., Schröder, W., Hrsg., Handbuch der Umweltwissenschaften: Grundlagen und Anwendungen der Ökosystemforschung, Landsberg, 18S.

Landesforstpräsidium Sachsen (2005): Der Wald in Sachsen – Ergebnisse der zweiten Bundeswaldinventur für den Freistaat Sachsen. 89S.

LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2008): Fließgewässer Strukturkartierung 2005-2008. http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8584.htm, Zugriff: 25.09.2011.

– (2009): Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes im Freistaat Sachsen, Hemerobie der Biotop- und Landnutzungstypen. http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/26261.htm, Zugriff: 25.05.2012.

Lupp, G., Höchtl, F., Wende, W. (2011): “Wilderness” – A designation for Central European landscapes? Land Use Pol. 28 (3), 594-603.

Marks, R., Schulte, W. (1988): Anthropogene Einflüsse. In: Leser, H., Klink, H.-J., Hrsg., Handbuch und Kartieranleitung Geoökologische Karte 1:25000. (KA GÖK 25), Trier, 213-226.

Meinel, G. (2009): Konzept eines Monitors der Siedlungs- und Freiraumentwicklung auf Grundlage von Geobasisdaten. In: Meinel, G., Schumacher, U., Hrsg., Flächennutzungsmonitoring, Konzepte – Indikatoren – Statistik, Aachen, 177–194.

Rüdisser, J., Tasser, E., Tappeiner, U. (2012): Distance to nature—A new biodiversity relevant environmental indicator set at the landscape level. Ecol. Indic. 15, 208-216.

Schmidt, P., Hempel, W., Denner, M., Döring, N., Gnüchtel, A., Walter, B., Wendel, D. (2002): Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1:200000, Sächs. Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden, 231S.

Schumacher, U., Meinel, G. (2009): ATKIS, ALK(IS), Orthobild – Vergleich von Datengrundlagen eines Flächenmonitorings. In: Meinel, G., Schumacher, U., Hrsg., Flächennutzungsmonitoring. Konzepte – Indikatoren – Statistik, Aachen, 47-67.

Steinhardt, U., Herzog, F., Lausch, A., Müller, E., Lehmann, S. (1999): The Hemeroby Index for Landscape Monitoring and Evaluation. In: Hyatt, D.E. et al., Hrsg., Environmental indices systems analysis approach, Proceedings of the First International Conference on Environmental Indices Systems Analysis Approach (INDEX-97) St. Petersburg, Russia July 7–11, 1997, EOLSS, Oxford, 237-154.

Sukopp, H. (1969): Der Einfluss des Menschen auf die Vegetation. Plant Ecol. 17 (1), 360-371.

– (1972): Wandel von Flora und Vegetation in Mitteleuropa unter dem Einfluß des Menschen. Ber. ü. Ldw. 50 (1), 112-139.

Tasser, E., Sternbach, E., Tappeiner, U. (2008): Biodiversity indicators for sustainability monitoring at municipality level: An example of implementation in an alpine region. Ecol. Indic. 8, (3), 204-223.

Tüxen, R. (1956): Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. Angew. Pflanzensoz. 13, 5-42.

Wrbka, T., Peterseil, J., Kiss, A., Schmitzberger, I., Plutzar, C., Szerencsits, E., Thurner, B., Schneider, W., Supann, F., Beissmann, H., Hengsberger, R., Tutsch, G. (2003): Landschaftsökologische Strukturmerkmale als Indikatoren der Nachhaltigkeit – Spatial Indicators for Land Use Sustainability. Endbericht zum Forschungsprojekt SINUS, Wien, 318S.

–, Reiter, K., Paar, M., Szerencsits, E., Stocker-Kiss, A., Fussenegger, K. (2005): Die Landschaften Österreichs und ihre Bedeutung für die biologische Vielfalt, Wien, 99S.

Anschriften der Verfasser: Dipl.-Geogr. Christian Stein und Dr. Ulrich Walz, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Weberplatz 1, D-01217 Dresden, E-Mail c.stein@ioer.de bzw. u.walz@ioer.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.