Mehr Sukzession bitte!

Abstracts

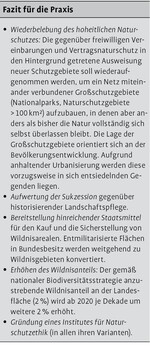

Jede Landschaftspflege ist mit Eingriffen in die Natur verbunden. Selten ist im Detail bekannt, wie sich solche Eingriffe auf die Gesamtheit der betroffenen Arten auswirken. Während manche Autoren (wie Romahn 2012) die vertretbare Grenze zwischen Pflege und Eingriff anhand bestimmter Kriterien definieren möchten (Lebensraumkontinuität, Zeitfaktor, Seltenheit, Ästhetik, Kosten), wird hier für eine weitgehende Rückführung von Pflegemaßnahmen bei gleichzeitiger Einrichtung von Großschutzgebieten plädiert. Der hoheitliche Naturschutz soll wiederbelebt werden, da die Instrumente freiwilliger Selbstverpflichtung und eines ausufernden Pflegemanagements sehr aufwändig, mitunter kontraproduktiv und hinsichtlich des Erhalts der Artenvielfalt nur begrenzt zielführend sind.

In den Schutzgebieten soll Natur sich vollständig überlassen bleiben. Die Chance zu mehr Wildnis und Sukzession wird in Zusammenhang gebracht mit einer neuen Raumordnung, die infolge anhaltender Landflucht und weltweiter Konzentration der Bevölkerung in Metropolregionen möglich erscheint. Gut durchgrünte und regenerative Zivilisationsinseln werden in diesem Zukunftsmodell von sich selbst überlassener Natur umgeben sein.

Als Voraussetzung dafür wird eine neue Naturschutzethik erachtet, die das „Nichtstun“, den Eigenwert und die Eigendynamik der Natur neu in Wert setzt, nicht zuletzt, um zukünftigen Generationen einen eigenen, selbstbestimmten Umgang damit offen zu halten.

Call for more succession! Contribution to the current discussion on conservation values

Landscape conservation has always been associated with interventions in nature. The specific effects of these interventions on the affected species in their entirety are rarely known. While some authors (ROMAHN NuL 44/2) want to define a justifiable border between conservation and intervention applying specific criteria (continuity of habitats, time factor, aesthetics, costs), the study presented favors the reduction of conservation measures as far as possible and the simultaneous implementation of large-scale conservation areas. Nature conservation by law is to be reinvigorated because the instruments of voluntary self-commitment and an excessive conservation management are very complex, sometimes counterproductive and hardly effective regarding the preservation of biodiversity.

In the conservation areas nature is to be left completely without intervention. The chance for more wilderness and ecological succession is related to a new spatial planning, which seems possible as a result of ongoing rural exodus and global concentration of the population in metropolitan areas. In this model for the future, plentifully green and regenerative civilization islands will be surrounded by unaffected nature. A new nature conservation ethic seems to be necessary, capturing the value of “idleness”, the intrinsic value and the momentum of nature, not least in order to give future generations the possibility to treat nature in their own, self-determined way.

- Veröffentlicht am

„Der Naturschützer sollte als Oberstes lernen, dass er nicht eingreift.“

(Hermann Remmert)

1 Wo hört die Pflege auf, wo fängt der Eingriff an?

In ihrem Plädoyer „für mehr Nachdenken über Werte im Naturschutz“ stellt sich Romahn (2012) der Aufgabe, naturschützerische Intuitionen differenziert zu betrachten und ihren Wertegehalt begrifflich schärfer zu fassen, erfreulich praxisorientiert. In dem Beitrag geht es aber weniger um eine ethische Begründung des Zieles, die eine oder andere Art zu erhalten, wie die Überschrift es suggeriert, sondern eher um die Rechtfertigung von Maßnahmen des Naturschutzes, die ihrerseits Natur zerstören. Soll und darf der Naturschutz, um bestimmte traditionelle Lebensräume und Arten zu bewahren, Gehölze roden, Oberboden abschieben, Hänge abbrennen oder sie intensiv beweiden lassen? Soll er häufige Arten und ihre Lebensräume vernichten, damit sich andere, seltenere, entwickeln können?

Romahn schlägt Kriterien vor, die helfen könnten, diese Frage zu beantworten: Wie oft muss man die „Pflege“maßnahmen durchführen? Wie stark greifen sie in den vorhandenen Lebensraum ein? Wie großflächig sind sie? Letztlich zielen ihre Kriterien auf die Definition einer Grenze, ab der es nicht mehr redlich wäre, von „Pflege“ zu sprechen, sondern ab der man von einem „Eingriff“ reden müsste. Ich halte die Festlegung einer solchen Grenze in der Praxis für akzeptabel, aber sie ist, dessen sollte man sich bewusst bleiben, natürlich fiktiv. Im Grunde ist jede Pflege ein Eingriff, eine Aggression gegen das Bestehende („Kampf gegen die Sukzession“).

Das weiß auch der Gesetzgeber, welcher in §14 Bundesnaturschutzgesetz den Eingriff an „erhebliche“ Veränderungen bindet, um der Praxis einen flexiblen Orientierungsrahmen zu bieten. Was aber ist erheblich? Lässt sich Erheblichkeit quantifizieren?

Man könnte es versuchen, etwa indem man den Energieaufwand in KWh berechnet, den ein Eingriff benötigt, und sich auf einen Schwellenwert einigt, ab welchem man die Pflege als Eingriff wertet. Aber das würde, wie jeder Naturschutzpraktiker weiß, den qualitativen Aspekten der Pflege, die gerade beim Umgang mit standortspezifischer Natur erheblich sind, nicht gerecht werden. Die Unschärfe der Grenze zwischen Pflege und Eingriff ist meines Erachtens im Zweifelsfall ein Argument gegen die Pflege (in dubio contra operatione).

Derartige Zweifel zu hegen, wäre durchaus häufiger angebracht, als es in der Naturschutzpraxis getan wird. Meist geht man bei Pflegemaßnahmen ziemlich schematisch vor. Die staatlichen Förderprogramme setzen aus Gründen der Handhabbarkeit wenige feste Parameter für die Pflege fest, z.B. für Wiesen drei, vier Schnittzeitpunkte. Das führt zu einer flächenhaften Normierung der Landschaftspflege. Darüber hinaus fehlt das Personal und das Geld, um im Einzelfall vor und nach einer Pflegemaßnahme den Artenbestand zu erfassen und eine fundierte Bilanz und Erfolgskontrolle durchführen zu können. In der Regel ist das auch nicht zwingend, da die Erfahrung lehrt, dass gewisse Lebensraumtypen, wie beispielsweise Kalkmagerrasen, eine hohe Artenvielfalt beherbergen und eine regelmäßige Beweidung, Mahd und Entbuschung die Biodiversität generell fördert. Oft wird man auf diese Weise tatsächlich die Artenvielfalt erhöhen, aber es ist nicht auszuschließen, dass dabei auch seltene, vielleicht unscheinbare Arten auf der Strecke bleiben. So hat man etwa bei Felsfreistellungen im Fränkischen Jura erleben müssen, dass vom Aussterben bedrohte Molluskenarten gerade durch die „Pflege“ lokal ausgestorben sind, weil ihnen Schatten und Feuchtigkeit genommen wurden (Blick et al. 2002).

Ein Molluskenfachmann wird an die Pflege andere Anforderungen stellen als ein Ornithologe und dieser wiederum andere als ein Lepidopterenkenner. Man wird sich in der Praxis sicherlich einigen können, so ignorant sind Naturschützer nicht. Aber der Konflikt besteht und wird bleiben, vielleicht sogar zunehmen, wenn Managementpläne und Pflegekonzepte sich weiterhin in der exorbitanten Art vermehren, wie das in den letzten Jahren im Kontext von Natura 2000 geschehen ist. Die Nebenwirkungen von Pflegemaßnahmen sind längst nicht alle bekannt. Ich möchte damit keinesfalls den Kollegen ihre Mühen, guten Absichten und Erfolge absprechen. Das kann ich gar nicht, denn es gibt sie. Durch diese kritischen Anmerkungen will ich vielmehr dem Plädoyer für eine alternative Strategie zuarbeiten, die ich gleich skizzieren werde.

2 Naturschutz ohne Flächenschutz?

Romahn weist in ihrer Arbeit auf die wichtige Tatsache hin, dass mit dem europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000 lediglich auf bestimmte seltene Arten und Lebensräume Bezug genommen wird. Zwar ist unter dem Strich ein Zehntel des Bundesgebietes als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen, aber in diesen kommt es nur auf bestimmte „Erhaltungsziele“ an und nicht auf einen umfassenden Gebietsschutz. Unbestritten: Natura 2000 ist ein epochaler Schritt des Naturschutzes, sein erstes gesamteuropäisches Projekt.

Trotzdem darf man nicht übersehen, dass es ein Flickenteppich ist, der grundlegenden Erkenntnissen der Ökologie nicht genügen kann: etwa der Arten-Areal-Beziehung oder der Bedeutung von Randeinflüssen auf Schutzgebiete und ihre Lebensgemeinschaften. Je größer ein Schutzgebiet ist, umso stabiler ist in der Regel seine Lebensgemeinschaft und umso höher seine Artenvielfalt. Bei Natura 2000 handelt es sich um ein Netzwerk kleinster Einheiten, manchmal nur den Hangplatz einer hoch gefährdeten Fledermausart. Für diese kleinen Einheiten (deutschlandweit 4622 FFH-Gebiete und 736 Vogelschutzgebiete) sollen jeweils detaillierte Managementpläne aufgestellt werden (bei stagnierenden staatlichen Naturschutz-Mitteln auf niedrigem Niveau).

Parallel zu dieser ungeheuren Differenzierungsabsicht bei der Pflege und beim Management wird die Ausweisung hoheitlich festgesetzter Schutzgebiete zurückgefahren. In Deutschland sind nur 0,54 % der Landesfläche als Nationalpark ausgewiesen, der einzigen Schutzkategorie, die einen halbwegs verlässlichen Arten- und Biotopschutz gewährleistet. In Franken versuchen Naturschützer seit Jahren vergeblich einen Miniatur-Nationalpark im Steigerwald einzurichten (10km²).

Betrachtet man sich diese beiden gegenläufigen Entwicklungen – immer komplexeres Management von immer kleineren Gebieten –, dann drängt sich doch sofort die Frage auf, ob es nicht eine bessere Strategie gäbe, um mit möglichst wenig Aufwand (Arbeit, Energie, Geld) eine möglichst hohe und stabile Artenvielfalt zu erreichen. Ich denke ja, und ich sehe sie darin, Gebiete weit großflächiger als bisher ihrer natürlichen Dynamik zu überlassen. Dann könnte man auf die akribische Pflege und das kosten- und personalintensive Management von Tausenden isolierter Kleinbiotope weitgehend verzichten. Dafür muss man zugegebenermaßen einen gewissen Mut zur Lücke haben und darauf vertrauen, dass die Diversität des Großen den durch das lokale Nichtstun eventuell schwindenden Arten genug Spielraum bietet. Die Mosaik-Zyklus-Theorie der Waldentwicklung, wie Remmert (1991) sie entwickelte, spricht dafür. Der weltweit anerkannte Ökologe war ein früher Verfechter des Prozessschutzes in möglichst großen Schutzgebieten: „Naturschutzgebiete sollten daher möglichst so groß sein, dass Pflegemaßnahmen normalerweise entbehrlich sind“ (1988). Sein Buch „Naturschutz“, worin er vor „Umweltdekorateuren“ warnt, vor einer Natur aus der Retorte, ist heute noch sehr aktuell und lesenswert.

Auch Romahn äußert in ihrem Aufsatz Skepsis, ob Pflegemaßnahmen, insbesondere die Imitationspflege (Nachahmung historischer Landwirtschaft), die Verinselung artenreicher Lebensräume ausgleichen könne. In manchen Gegenden seien die Restpopulationen so stark isoliert, dass eine Neuanlage seltener Pflanzengesellschaften nötig sei, wolle man den Biotoptyp auf Dauer selbstregulativ erhalten – zum Beispiel, indem man Arten nachzüchtet und gezielt ausbringt oder gleich ganze Soden verpflanzt. Das Ergebnis dieser Art von Naturschutz sei der immer drastischer zutage tretende „Gegensatz zwischen … industriell-agrarischer Ausbeutung … und dem krampfhaften Festhalten an einer fragwürdigen Idylle auf kleinen ‚Naturschutz-Inseln’“. Nicht nur in ökologischer Hinsicht sei das problematisch, sondern auch in soziokultureller. Künstlich hergestellte Natur könne kein befriedigender Ersatz für die wirkliche, nicht inszenierte Natur sein. Denn darüber „die Wahrheit herauszufinden, hieße enttäuscht zu werden“.

Dieses gilt meines Erachtens nicht nur für Menschen, die sich eine gewisse Affinität zur Natur erhalten haben, sondern auch für ihr Entfremdete, wie die große Schar der Kinder und Jugendlichen, die heutzutage jeden Tag stundenlang vor Bildschirmen sitzen und einen großen Teil ihrer Lebenszeit in virtuellen Welten verbringen. Wir täten gut daran, sich selbst überlassene Natur für sie bereitzuhalten, um die Möglichkeit einer Wiederannäherung nicht für alle Zukunft zu verspielen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die in Hundertausenden von Jahren vererbte biologische Konstitution des Menschen sich von zwanzig Dekaden Kultur und Technik ausradieren oder dauerhaft und beliebig verformen lässt. Früher oder später wird es eine Renaissance der Natürlichkeit geben und der Rückgriff auf das Erbe wird dann umso besser gelingen, je ursprünglicher die Form ist, in der sie noch vorhanden ist.

Neben der Unsicherheit, ob inselhafte Pflege im Kleinen Biodiversität im Großen tatsächlich erhalten kann, ist dieses Bereithalten zukünftiger Regenerationsmöglichkeiten für mich ein sehr gewichtiges Argument für mehr Mut zur Wildnis, für mehr Sukzession. Berücksichtigt man zudem unser Nichtwissen, was die Auswirkungen von Pflegemaßnahmen im Detail betrifft, und die moralische Problematik infolge ihres Eingriffscharakters, stellt sich die Frage, ob Pflege, wie sie vom Naturschutz derzeit betrieben wird, überhaupt zielführend ist. Ist sie vielleicht nicht nur eine Spielwiese für die „Subkultur“ von gebildeten Naturschützern, die von wirklich notwendigen Strategien ablenken soll: der Ausweisung neuer Großschutzgebiete, einer stärker an der Eigendynamik der Natur orientierte Land- und Forstwirtschaft (Ökolandbau), flächenschonendere Raumpolitik, Wertewandel im ethischen, aber auch im ökonomischen Sinn? Solange ein Kalkmagerrasen viel billiger ist als ein Acker, kann irgend etwas nicht stimmen. Nimmt man den Naturschutz als Basisarbeit zur dauerhaften Erhaltung bekömmlicher Lebensbedingungen ernst, müssen die ökologisch wertvollsten Flächen die teuersten sein! Zumindest müsste die Artenvielfalt bei der Preisbildung maßgeblich berücksichtigt werden. Es ist vielsagend, dass der Naturschutz nur die so genannten „Grenzertragsflächen“ bekommt, die sowieso keiner mehr haben will.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Eine Ethik der Pflege, wie Romahn sie entwickelt, halte auch ich für vernünftig. Nur darf man sich davon nicht zu viel erhoffen. Sie kann unter den gegebenen Marktbedingungen nicht so weit greifen, wie es nötig ist, um die Artenvielfalt in der Breite zu schützen. Die Autorin gesteht das gegen Ende ihres Artikels selbst ein, der sich nicht so recht entscheiden kann zwischen der Frage, wie weit der Naturschutz durch Pflege in die Natur eingreifen dürfe, und der Frage, wie weit der Mensch in die Natur überhaupt. In „Mut zur Realität“ fordert auch sie größere Schutzgebiete, eine andere Landwirtschaft und Debatten über einen „nachhaltigen und naturschonenden Lebensstil“.

Die faktische und ethische Problematik des gegenwärtigen Pflegeansatzes im Naturschutz, wie ich sie oben skizziert habe, führt mich aber anders als sie zu dem Schluss, dass wir schwerlich die Naturzerstörung durch die Zivilisation kritisieren können, wenn wir als Naturschützer ihre Hyperaktivität bloß imitieren statt Gegenkonzepte zu realisieren. Rohmans Schlussfolgerung, dass es auf das „Wie?“ der Pflege ankomme und nicht auf das „Ob“, weil nur ganz wenige Naturschützer eine strikte „Handsoff-Politik“ befürworten würden, ist nicht zwingend. Die Zahl der Befürworter sagt nichts über die Richtigkeit einer Strategie, über ihren zukünftigen Erfolg aus.

Außerdem muss eine „Handsoff-Strategie“ ja nicht unbedingt strikt sein. Es würde schon genügen, überhaupt erst einmal ernsthaft damit anzufangen und nicht jede verfügbare Grenzertragsfläche landschaftspflegerisch zu managen und in Naturschutzprogramme zur Unterstützung angeblich notleidender Landwirte zu pressen (wodurch diese zusätzlich davon abgehalten werden, in den ökologischen Landbau einzusteigen). Es wäre einen Versuch wert, überhaupt erst einmal mit dem Nichtstun zu beginnen (!), die Hände wenigstens von einem Bruchteil der Flächen zu lassen.

Ob dabei die Marken genügen, welche die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt (BMU 2007) für 2020 vorgibt, ist diskussionswürdig: 2 % Deutschlands sollen in acht Jahren Wildnis sein, 5 % des deutschen Waldes (10 % der Wälder im öffentlichen Besitz) bis dahin der natürlichen Waldentwicklung überlassen werden. Die Strategie ist zwar vom Kabinett beschlossen, aber es gibt keinen Stufenplan und keine Verpflichtung der Bundesländer. Im Moment sieht es so aus, als würde der Beschluss nicht anders als jener von Rio enden.

Da wir bei der gegenwärtigen Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2100 nur noch 25 Millionen Bundesbürger sein werden (Birg 2000), ein Drittel der jetzigen Bevölkerungszahl, halte ich deutlich mehr Wildnis in Deutschland durchaus für möglich. Aber es fällt uns schwer. Als Kinder unserer Zeit sind wir Naturschützer inzwischen fast genauso hyperaktiv und projekt-, management- und effizienzbesessen wie der Rest der Bevölkerung. Wir leiden darunter, aber die Systemzwänge treiben uns vor sich her. Als grüne Fraktion der Gesellschaft wollen wir an Artenvielfalt und naturnahen Lebensräumen retten, was zu retten ist, und so rennen wir mit der Zerstörung um die Wette. So sehr, dass wir die von der Politik gesetzten Strategien beinahe fraglos hinnehmen: sehr selektive Kartierung der Natur, Verwaltung in nachweislich zu kleinen Schutzgebieten, akribisches Management bis auf den letzten Quadratmeter, Berichtspflichten an immer neue kontrollierende Stellen des Staates und der EU, eine grob standardisierte, rückwärtsgerichtete Landschaftspflege. Dahinter steht unausgesprochen das „große“ ethische Paradigma der Moderne: Alles, wirklich alles erhalte seinen Wert erst dadurch, dass es durch die veredelnden Hände und das außergewöhnliche Bewusstsein des Menschen gegangen ist – am besten umgerechnet in Euro und Dollar (Gerdes 2011). Einen Eigenwert des Nicht-Menschlichen darf es nicht geben.

Wer, wenn nicht wir als Anwälte der Natur, sollten „Stopp!“ sagen zu dieser immer heißer laufenden Erfassungs- und Verwertungsmaschinerie? Wir tun einfach nichts mehr. Wir lassen die Natur sich selbst gestalten, uns von ihrer Eigendynamik überraschen. Wir geben alte Landschaftsbilder auf, schließlich wollen wir ja auch nicht mehr so leben wie vor 150 Jahren. Sagen Sie nicht, das gehe nicht! Fangen wir doch erst einmal damit an. Und dann warten wir ab und schauen zu, was passiert. Wir sparen eine Menge Arbeit, Energie und Geld. Und damit stürzen wir uns auf die sich in den nächsten Jahren weiter verdichtenden Bevölkerungszentren, die Metropolregionen. Der Zukunftsrat der Bayerischen Staatsregierung (2010) hat das durchaus richtig beurteilt, auch wenn das bei Mandatsträgern auf heftige Abwehr stieß. Die Peripherie dünnt aus demographischen, technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Gründen aus – und sie soll es auch! Dort kann sich die Natur in den nächsten Jahrzehnten Land, Dörfer, vielleicht sogar Kleinstädte zurückerobern, und wir sollten nichts dagegen unternehmen. Als Ökologe und Umweltschützer kann man diesen Prozess nur befürworten. Und zugleich darauf drängen, dass in den Zentren alle architektonischen und technischen Mittel aufgewendet werden, um sie zu begrünen, zu erträglichen Lebensräumen von Menschen, Pflanzen und Tieren zu entwickeln. Schon jetzt sind Randgebiete von Großstädten äußerst artenreich. Statt der Imitation und krampfhaften Aufrechterhaltung historischer Landschaften wenden wir uns dem Aufbau grüner Metropolregionen zu, die mit regenerativer Energie betrieben werden. Ich habe dieses Thema an anderer Stelle ausführlicher behandelt (Gerdes 2010).

So sehr ich mit Romahn übereinstimme, dass durch die Aufstellung schärfer gefasster Kriterien (Lebensraumkontinuität, Zeitfaktor, Seltenheit, Ästhetik, Kosten, Nachhaltigkeit) und neuer ethischer Regeln eine bessere Begründung und Steuerung von Pflegeeingriffen des Naturschutzes zu erzielen sind, so skeptisch bin ich, ob dieses ausreicht. Ob nicht die ganze Zielrichtung eines flächendeckenden Pflegeregimes historischer Restlandschaften vergebliche Liebesmüh ist angesichts der Richtung, in der die Welt sich ganz gewollt auf eine kulturelle Nivellierung hinbewegt mit ihren mächtigen Prozessen der Urbanisierung und Virtualisierung. Laufen wir damit der tatsächlichen globalen Entwicklung nicht hoffnungslos hinterher? Es ehrt den Naturschutz, wenn er, wie Romahn es tut, sein eigenes naturschützerisches Handeln einer kritischen Prüfung unterzieht. Selbstkritik und Vorbild wirken immer noch am überzeugendsten. Aber wenn von vornherein das Nichtstun als ernsthafte Option ausgeschlossen und nur noch das „Wie“ des Pflegeingriffes verhandelt wird, trifft das nicht den Kern der ökologischen Krise, die ja im Wesentlichen auf einem Mangel an Bescheidenheit und Selbstbeschränkung beruht. Nichtstun ist eben nicht, wie Scherzinger (1997) behauptet, nur eine spezielle Art des Managements. Es ist eine andere Kategorie.

3 Integrativer Naturschutz?

Infolge des fortschreitenden Artenschwundes in den vergangenen 20 Jahren (trotz verstärkter Anstrengungen seit Rio 1992) verlangt es viel Optimismus, um weiterhin an den Erfolg der bisherigen Schutzkonzepte, die im wesentlichen integrativer Art sind, zu glauben. Jüngstes Beispiel für deren Fragwürdigkeit ist der grassierende Umbruch von Wiesen zu Äckern, um darauf so genannte „Energiepflanzen“ oder „Nachwachsende Rohstoffe“ anzubauen. In Deutschland sind auf diese Weise in nur fünf Jahren (2003 bis 2008) insgesamt 200000 ha Wiesen und Weiden verloren gegangen, immerhin 3,4 % der bundesweiten Grünlandfläche. Dabei war man mit den Flächenstilllegungen zur Dämpfung einer überproduzierenden Landwirtschaft schon auf dem richtigen Weg gewesen.

Es ist, denke ich, keine Schwarzmalerei: Sobald eine neue Technologie auftaucht, die Profit verspricht, müssen die schönsten Biodiversitätsstrategien einpacken. Lesen Sie mal nach, was diejenige der Bundesregierung zur Entwicklung von Wiesen bis 2015 (!) beinhaltet (BMU 2007, „Bis 2015 nimmt der Flächenanteil wertvoller Agrarbiotope (z.B. hochwertiges Grünland) gegenüber 2005 um mind. 10 % zu“). Die besondere Ironie der Geschichte ist, dass hier mit der Begründung eines besseren Umweltschutzes (Klima) Natur zerstört wird!

In meinem Essay „Betreten verboten - Wildnis und die Zivilisation der Zukunft“ (2010) habe ich daher für eine Zwei-Sphären-Welt plädiert, eine deutliche Segregation von Natur und Kultur, soweit es innerhalb einer gemeinsamen Biosphäre überhaupt möglich ist, und für eine zentralistische Raumordnungspolitik. Weil wir sind, wie wir sind, sollten wir uns soweit es irgend geht aus der Fläche zurückziehen und die Zivilisationen auf Metropolregionen konzentrieren, die einen möglichst regenerativen, nicht in die Fläche gehenden Stoffwechsel entwickeln. Dieser Prozess läuft aus bereits genannten Gründen sowieso schon ab. Lassen wir ihn (auch in Deutschland) laufen, statt dagegen anzukämpfen, unter Inkaufnahme eines irrwitzigen Berufsverkehrs und völlig überdimensionierter Infrastrukturprojekte, um auch wirklich jedem Randbezirk „gleichwertige Lebensverhältnisse“ zu garantieren. Die Landflucht könnte ein Segen für die Natur werden (wenn die verlassenen Räume nicht gleich wieder anderweitig vernutzt werden). Sie kann sich Lebensraum zurückholen, sich regenerieren. Wie die vielen bitteren Beispiele der Naturzerstörung zeigen, ist es unwahrscheinlich, dass es die technokratische Zivilisation des Westens, die sich mehr und mehr zur globalen ausweitet, in absehbarer Zeit lernt, klug und vorausschauend mit der Natur umzugehen.

Für mich ergibt sich daraus die zwingende Schlussfolgerung, dass wir die Natur vor uns selbst schützen müssen. Ob nun über eine globale Charta von Staaten oder eine nationale Biodiversitätsstrategie – am einfachsten und effektivsten wird das jedenfalls gelingen, wenn wir die Natur möglichst großflächig sich selbst überlassen. Ihre trotz aller erdgeschichtlichen Umbrüche erstaunliche Kontinuität und die dabei aufgebauten (nicht auf den Menschen bezogenen) Regelmechanismen, die zwar kein absolutes Gleichgewicht, aber doch eine gewisse Homöostasis herstellen, sprechen sehr dafür, dass sie unsere existenziellen Bedürfnisse und die anderer Arten auf Dauer zuverlässiger „bedient“ als es unsere noch junge technische Kompetenz vermag, als ein noch so ausgefeiltes Design so genannter „ökosystemarer Dienstleistungen“.

Der Rückzug der Zivilisation bedeutet aber nicht nur einen Rückzug aus der Pflege überkommener Landschaften, sondern auch einen Verzicht auf Eingriffe jeglicher Art in den sich selbst überlassenen Gebieten. Wir werden in künstlichen, komfortablen, vertikal begrünten und möglichst regenerativen Zivilisationsinseln inmitten sich flächenhaft ausbreitender Wildnis leben und weit intelligenter als bisher die ungeheure Wachstums- und Vermehrungsfreudigkeit organischer Wesen und ihrer Energie für unseren Wohlstand nutzen. In seiner Rede zum Jahrestag von Fukushima hat der japanische Premierminister Yoshihiko Noda mit seinem Zukunftsmodell der „kompakten Stadt“ ein Konzept übernommen, das in Europa bereits seit zehn bis 15 Jahren diskutiert, aber noch zu zögerlich umgesetzt wird („Ein neues Japan aufbauen“, Frankfurter Rundschau vom 12.03.2012).

Es wäre ein mutiger Schritt des Naturschutzes und der sie steuernden Politik, zugleich Ausdruck einer neuen Ethik, die den Eigenwert anderer Lebewesen nicht nur ins Bundesnaturschutzgesetz, sondern in jeden Kopf schreibt, die „Eingriffspflege“ zurückzufahren und mehr Sukzession zuzulassen. Das setzt aber voraus, dass wirklich großflächige Schutzgebiete für die Eigenentwicklung der Natur frei gegeben werden. Und diese Bereitschaft hängt wiederum eng zusammen mit der Kehrtwende zu einer Raumordnungspolitik, welche Urbanisierung und Virtualisierung gutheißt und sich darauf konzentriert, die sich bildenden Metropolregionen möglichst lebenswert zu gestalten.

Dank

Mein besonderer Dank gilt Elisabeth Fischer für die kritische Durchsicht des Textes und Michael Gredel für die Übersetzung ins Englische.

Literatur

Birg, H. (2000): Perspektiven der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und Europa – Konsequenzen für die sozialen Sicherungssysteme. Unveröff. Gutachten im Rahmen der Sachverständigenanhörung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, Institut für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik, Universität Bielefeld.

Blick, T., Sachteleben, J., Weid, R., Witty, S. (2002): Fauna und Flora von isolierten Felsköpfen der Frankenalb, S. 22. Unpubl. Bericht, Bayer. LfU, Augsburg.

BMU (2007): Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. Berlin.

GD Umwelt, Europäische Kommission (2012): Finanzierung von Natura 2000. In: Natura 2000-Newsletter der Generaldirektion für Umwelt, Brüssel, S. 3.

Gerdes, J. (2010): Betreten verboten! Wildnis und die Zivilisation von morgen. In: GAIA 19/1, 13-19.

– (2011): Wie viel Euro ist ein Rotkehlchen wert? In: Bild der Wissenschaft 11, 40-42.

Remmert, H. (1988): Naturschutz. Springer, Berlin/Heidelberg.

– (1991): Das Mosaik-Zyklus-Konzept und seine Bedeutung für den Naturschutz – eine Übersicht. Laufener Seminarbeitr. 5, 5-15.

Romahn, K. (2012): Ist das eine Zielart oder kann das weg? Plädoyer für mehr Nachdenken über Werte im Naturschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (2), 51-55.

Scherzinger, W. (1997): Tun oder Unterlassen? Aspekte des Prozessschutzes und Bedeutung des „Nichts-tuns“ im Naturschutz. Laufener Seminarbeitr. 1, 21-30.

Zukunftsrat der Bayerischen Staatsregierung (2010): Zukunftsfähige Gesellschaft. Bayern in der fortschreitenden Internationalisierung, München.

Anschrift des Verfassers: Dr. Jürgen Gerdes, Umweltamt Stadt Bamberg, Mußstraße 28, D-96047 Bamberg, E-Mail Juergen.Gerdes@stadt.bamberg.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.