Aufwertung der Agrarlandschaft durch ökologischen Landbau

Abstracts

Der zweite Teil dieses Beitrages beschreibt Veränderungen in Grünland und Landschaftsbild durch ökologische Bewirtschaftung und weiter, wie das Aufwertungspotenzial einer Umstellung im engen Funktionszusammenhang mit Eingriffen in die Kulturlandschaft dokumentiert werden kann. Die neuere Rechtslage und gelungene Kooperationen ökologischer Betriebe mit Behörden bestätigen, dass die Umstellung auf ökologischen Landbau, ergänzt durch Landschaftselemente, wirksam als produktionsintegrierte Kompensation anwendbar ist, vor allem in aufwertungsbedürftigen Agrarlandschaften und realisiert über Ökokonten, Maßnahmenpools oder Ersatzzahlungen.

Enhancement of the Agricultural Landscape Via Organic Farming

– Suitable measure for production-integrated compensation? (Part 2)

The second part of the paper describes the benefits of organic management for grassland and landscape scenery. Due to its potential for improvement of farmland habitats conversion to organic farming is worth to be considered as production-integrated compensation for interferences into nature, especially in intensively farmed landscapes. Co-operation between nature conservation authorities, organic farmers and land procurement agencies have proven successful. Legal requirements are discussed.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Im Rahmen einer Befragung niedersächsischer Unterer Naturschutzbehörden wurde die Umstellung auf ökologischen Landbau als Maßnahme der produktionsintegrierten Kompensation thematisiert. Ihr Aufwertungspotenzial für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Boden und Wasser und für die Habitatqualität von Äckern und Landschaftsstrukturen wurde im ersten Teil dieses Beitrags anhand zahlreicher wissenschaftlicher Nachweise belegt (Frieben et al. 2012). Dieser zweite Teil geht weiter auf die Aufwertung ein, diskutiert die Darstellung in der Planung und praktische wie rechtliche Aspekte der Umsetzung.

2 Aufwertung von Grünland durch Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung

Die naturschutzfachliche Aufwertung zuvor intensiv genutzten Grünlandes oder die Entwicklung eines Ackers zu hochwertigem Grünland sind generell schwierig und langwierig. Ziel ist dabei, Grünland mit möglichst vielen spezifischen standorttypischen Pflanzenarten zu entwickeln. Auch für die Fauna sind kleinräumige Standortdiversität und vielfältiges Blütenangebot bei zeitlich differenzierter Nutzung und niedrigem Düngungsniveau essentiell. Spezielle Anforderungen an Grundwasserstand und Bewirtschaftung stellt der Wiesenvogelschutz in Niederungs- und Küstenlandschaften.

Der Erhalt des Dauergrünlands mit alten Narben und entsprechendem genetischen Potenzial ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Im ökologischen Landbau stärkt die Bedeutung des sommerlichen Weidegangs und des Aufwuchses als Grundfutter die Wertschätzung des Dauergrünlands. Das Düngungsniveau ergibt sich indirekt aus dem Nährstoffgehalt des betriebseigenen Futters und der Stickstofffixierung der Leguminosen. In fünf ökologischen Betrieben in NRW mit unterschiedlichen Dauergrünlandanteilen lag das gesamtbetriebliche Nährstoffniveau nur zwischen 42 und 80 kg N/ha (Frieben & Köpke 1998). Da der betriebseigene Wirtschaftsdünger begrenzt ist, wird der Düngung der Ackerflächen oft der Vorzug gegeben, die Versorgung des Grünlandes ist abhängig von seiner betrieblichen Relevanz. In Schleswig-Holstein düngten ökologisch wirtschaftende Betriebe mehr als 50 % ihrer Grünlandfläche mit weniger als 50 kg N-Äquivalent/ha und Jahr, Vergleichsbetriebe 75 % ihrer Bestände mit über 100 kg N/ha (Wachendorf & Taube 2001). Qualität und Menge des geernteten Grünfutters müssen flächenanteilig über zeitige und häufige Nutzung gewährleistet werden. Bei gleichzeitig mäßiger Nährstoffzufuhr hagern die Bestände deshalb schleichend aus, so dass sich Vegetation, Strukturen und Mikroklima zugunsten der Fauna verändern (Nordheim 1992). Vor allem Stallmist kann die Bodenfauna im Grünland bereichern.

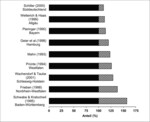

Nach der Umstellung intensiv gedüngten Grünlandes stellen sich um ca. 20 % artenreichere Vegetationsbestände ein (Abb. 1). Neben gewöhnlichen Arten nehmen rückläufige Trockenheits-, Magerkeits-, Feuchtigkeitszeiger, Arten basenreicher Standorte und damit die standörtliche Differenzierung von Grünlandbiotoptypen zu. Zum Teil entwickeln sich die Bestände so zu mesophilem Grünland, Feucht- und Magergrünland mittlerer, bei Spätnutzung auch guter Ausprägung (Frieben 1997, Mahn 1993, Schwabe & Kratochwil 1995, Wachendorf & Taube 2001, Wetterich & Haas 2000)

Das abnehmende Nährstoffniveau begünstigt die Häufigkeit von Kräutern und Leguminosen auch dann, wenn die Artenzahlen sich nur wenig unterscheiden. Hierdurch verbessert sich das Blütenangebot für Insekten (Abb. 2), geprägt von verbreiteten Klee-, Hahnenfuß- und Ehrenpreis-Arten (Trifolium spec., Ranunculus spec., Veronica spec.), Löwenzahn (Taraxacum offcinale) und Doldenblütlern (Frieben & Köpke 1998). Wie bei im Naturschutz üblichen Grünlandextensivierungen benötigt dieses Zeit (Neitzke 2011), da die Samenbank des Grünlands nicht langlebig ist und Samenpotenzial oft erst eingetragen werden muss. Vorhandene, wegen ungünstiger Standortverhältnisse nie intensiv genutzte artenreiche Bestände bleiben nach der Umstellung als Spenderfläche für aufzuwertendes Grünland erhalten (Frieben 1997, Schwabe & Kratochwil 1995).

Batary et al. (2010) wiesen eine mehr als doppelt so hohe Abundanz der Feldlerche in ökologisch bewirtschafteten Wiesen verglichen mit konventionell bewirtschafteten Wiesen in Niedersachsen nach. Auch Artenvielfalt und Abundanz von Vögeln an Hecken, die an ökologisch bewirtschaftete Wiesen angrenzen, waren im Vergleich zu Hecken angrenzend an konventionell bewirtschaftetes Grünland signifikant höher. Dennoch, wo Vegetation und Fauna empfindlich gegenüber zeitiger und häufiger Nutzung sind, bedarf ihr Erhalt auch im ökologischen Landbau eines speziellen Nutzungsmanagements. Für den Bruterfolg von Wiesenbrütern sind auch in ökologisch wirtschaftenden Betrieben Gelegeschutzmaßnahmen erforderlich. Versetzte Nutzung von Teilflächen als temporäre Ausweichbiotope, räumliche Vernetzung mit Kleingewässern, Uferstreifen, Gehölzen und Brachflächen als Überwinterungsbiotope bedingen zusätzliche Requisiten und steigern auch den Wert ökologisch bewirtschafteten Grünlands für Flora und Fauna mit komplexen Habitatansprüchen.

3 Veränderungen im Landschaftsbild

Die Strukturierung der Nutzflächen mit Landschaftselementen hat für das Landschaftsbild entscheidende Bedeutung, ist aber nicht an bestimmte Wirtschaftsformen gebunden. Mit der Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung wird das Landschaftsbild durch randlich sichtbare Blühaspekte von Ackerwildkräutern bereichert und durch eine größere Vielfalt an Kulturarten, darunter Gemenge-Anbau, Klee-Gras-Bestände und Zwischenfrüchte, die auch im Winter grün sind und attraktive Blühaspekte ausbilden. Raps spielt eine untergeordnete Rolle. Prägnant auf das Landschaftsbild wirkt sich der mit 6 % der ökologisch bewirtschafteten Flächen Niedersachsens systembedingt geringe Maisanteil (eigene Erhebungen KÖN) im Vergleich zum konventionellen Maisflächenanteil von 32 % (LSKN 2011) aus.

Im Grünland prägen blütenreichere Aspekte vor allem bis Ende Mai und maßgeblich die vorgeschriebene sommerliche Freilandhaltung des Viehs das Landschaftsbild. Im Allgäu wurden deutlich bessere Wirkungen auf das Landschaftsbild durch ökologische Wirtschaftsweise dokumentiert (Wetterich & Haas 2000).

4 Darstellung des Aufwertungspotenzials in der Planung und Konsequenzen

Das Aufwertungspotenzial einer Kompensationsmaßnahme muss in der planerischen Bearbeitung der Eingriffsregelung nachvollziehbar dokumentiert werden. Allerdings ist die Praxis der Bewertung von Eingriff und Kompensation bundesweit uneinheitlich. Im Zusammenhang mit Flächen- und Maßnahmenpools erfolgt diese Bewertung zu 85 % durch quantifizierende Verfahren, deren Grundlage die standardisierte Bewertung von Biotoptypen ist (Böhme et al. 2005). Fünf von sechs niedersächsischen Landkreisen/Städten erklärten im Rahmen telefonischer Befragungen, dass vor allem Modelle mit dem vom Niedersächsischen Landesamt für Ökologie erarbeiteten Biotopwertschlüssel (NLÖ 2004) oder die Biotopwerte des Verfahrens für die Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages (NST 2008) anerkannt werden. Auch diese Verfahren werden einzelfallbezogen angewendet, durch Bewertung zusätzlicher Schutzgüter ergänzt, und berücksichtigen raum-zeitliche und Funktionszusammenhänge.

Die Versiegelung von Böden ist in Niedersachsen mit pauschalen Flächenfaktoren zu kompensieren: Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt im Verhältnis 1:1, alle übrigen Böden im Verhältnis 1:0,5. Dabei sind vorrangig andere Flächen zu entsiegeln. Ist das nicht möglich, können Flächen aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung genommen und entwickelt werden. Dabei soll angestrebt werden, Zielbiotope der Wertstufen IV oder V zu entwickeln (Breuer 2009). Lilienthal & Schnug (2008) empfehlen bezüglich der Retentionsleistung des Bodens im Ausgleich für 1ha versiegelte Fläche 2ha Ackerfläche auf ökologische Bewirtschaftung umzustellen.

Basierend auf den in Teil 1 (Frieben et al. 2012) und hier ausgeführten wissenschaftlichen Nachweisen der Wirkung ökologischer Bewirtschaftung auf Boden, Wasser und Lebensraumqualität von Äckern, Grünland und umgebenden Randstrukturen wird das Aufwertungspotenzial von Äckern und Grünland anhand von Biotopwertschlüsseln beispielhaft dargestellt (Abb. 3).

In Abb. 3 fällt die hetorogene Bewertung durch die unterschiedlichen Verfahren auf. Das Verfahren des Niedersächsischen Städtetages (NST 2008) differenziert im Gegensatz zu den beiden anderen Verfahren nicht bezüglich des Artenreichtums oder des Standortpotenziales von Äckern. Im Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (von Drachenfels 2011) erhalten Äcker mit gut ausgeprägter Wildkrautvegetation aber das Zusatzmerkmal „+“. Nach NLÖ (2004) liegt das Aufwertungspotenzial von artenarmem zu artenreichem Acker daher bei bis zu zwei von fünf Wertstufen, in NRW bei bis zu drei von zehn Wertstufen. Die mit der Umstellung prognostizierte Entwicklung von artenarmem zu mesophilem Grünland ergibt in Niedersachsen ein Aufwertungspotenzial von einer, bei günstigen Standortbedingungen bis zu drei Wertstufen. Im Vergleich dazu liegt das Aufwertungspotenzial für die Entwicklung von Uferstreifen oder Feldgehölzen aus artenarmen Äckern oder von Kleingewässern aus Intensivgrünland in Niedersachsen bei ein bis vier von fünf Wertstufen, in NRW bei drei bis sechs von zehn Wertstufen.

Eine gleichwertige Kompensation durch Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung benötigt also im Verhältnis zu herkömmlichen Kompensationsmaßnahmen mehr Fläche. Andersherum ist auf Basis der in Frieben et al. (2012) beschriebenen größeren ökologischen Effizienz ein Wertzuschlag denkbar, wenn Landschaftsstrukturen wie Hecken und Säume in intensiv genutzten Agrarlandschaften als Kompensationsmaßnahmen in ökologisch bewirtschaftete Flächen integriert werden.

Den für die Umstellung auf ökologische Ackerbewirtschaftung nachgewiesenen komplexen positiven Wirkungen werden Biotopwertverfahren nur unzureichend gerecht (Czybulka et al. 2009, Frieben 1998). Der niedrigen Bewertungsstufe von Äckern liegt eine niedrige Wertstufe bezüglich der Unterkriterien Natürlichkeit, Ersetzbarkeit und Wiederherstellbarkeit zugrunde (LANUV 2008, NLÖ 2004). Unberücksichtigt bleibt das Potenzial der Feldflur und von Ackerflächen als Teillebensraum vieler, auch bedrohter Arten (Abb. 4) und die Bedeutung und Nicht-Ersetzbarkeit der in hiesigen Breiten fruchtbaren, nachhaltig nutzbaren Ackerböden für die Ernährungssicherung als Aspekt der „Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes“ (§1 Abs. 1, Satz 1, 2. BNatSchG). Zumindest ist bei der Bewertung von als Lebensraum gut geeigneten Äckern ein Wertzuschlag angemessen, wie auch Diebel-Gerries & Bathke (2011) und Druckenbrod (2011) zur angemessenen Bewertung der ökologischen Bewirtschaftung als produktionsintegrierte Kompensation vorschlagen.

In Ergänzung zu Biotopwertverfahren eignet sich eine verbal-argumentative Kompensationsermittlung (Riedel & Lange 2002) besonders zur Verdeutlichung des Funktionszusammenhangs, wenn Boden, Arten und Habitatqualitäten der Biotoptypen der Feldflur erheblich beeinträchtigt werden und zu Gunsten dieser Arten und der Feldflur eine Aufwertung durch Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung als Kompensation erfolgen soll. Ein Beispiel, das fiktiv an einer Reallandschaft entwickelt wurde, macht dieses deutlich:

Ein Wohngebiet soll um 8,5ha erweitert werden. Der überplante, überwiegend ackerbaulich genutzte Bereich weist mittlere bis gute Böden in Hanglage auf und ist durch Wege mit schmalen Feldrainen, zwei Hecken und wenig Grünland strukturiert. Im weiteren Umfeld der Hecken brüten Rebhühner, in den offeneren Bereichen Feldlerchen. In einem Ackerschonstreifen kommt der stark gefährdete Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis) vor. Die in Anspruch genommenen Flächen und Eingriffe sind in Tab. 1 aufgeführt. Es kommt zu Bodenversiegelung, Verlust von Biotoptypen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds. Brut- und Nahrungsräume für Rebhuhn und Feldlerche werden erheblich verkleinert. Für beide Arten sind in Niedersachsen zur Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen, u.a. die Förderung des ökologischen Landbaus (NLWKN 2012). Der Landschaftsrahmenplan sieht hier die Strukturierung und Aufwertung der Feldflur zugunsten spezifischer Arten und zur Verringerung der Erosion vor. Der Ausgleich erfolgt, wie in Tab. 1 dargestellt, auf Flächen eines intensiv konventionell wirtschaftenden Betriebes in der Nachbarschaft, der bereit ist, seinen Betrieb auf ökologische Bewirtschaftung umzustellen. Der Kompensationsbedarf für Bodenversiegelung wird für die Umstellung mit 1:1,5 angesetzt. Aus der Tabelle ergibt sich, dass die Kompensation auf diese Weise möglich und sinnvoll ist.

5 Beispiele für produktionsintegrierte Kompensation mit ökologischem Landbau

Die Umstellung auf ökologischen Landbau und die Anreicherung ökologisch bewirtschafteter Betriebsflächen mit Landschaftsstrukturen werden schon als Kompensationsmaßnahmen praktiziert. Um den Verbrauch an landwirtschaftlicher Fläche zu reduzieren und gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen, hat die Stadt Dortmund die produktionsintegrierte Kompensation durch Umstellung auf ökologischen Landbau im Rahmen ihres Modellprojekts „Landwirtschaft und Ökokonto“ erprobt. In einem Maßnahmenkatalog werden ökologische Anbauverfahren auf Äckern neben weiteren Maßnahmen zur produktionsintegrierten Kompensation angeboten. Doppelförderung im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen wird dabei ausgeschlossen. Die Vorteile liegen für die Stadt Dortmund in der Einsparung von Biotoppflegekosten und der ökologischen Aufwertung der städtischen landwirtschaftlichen Flächen (Höing et al. 2007). Daneben bleibt der Stadt ein höherer Verkehrswert der städtischen Kompensationsflächen im Vergleich zu ungenutzten Liegenschaften erhalten. In der Umsetzung wurde die Umstellung von Ackerflächen auf ökologischen Landbau kombiniert mit weiteren Aufwertungsmaßnahmen wie Gehölzpflanzungen und Etablierung von Säumen, die vom Pächter gepflegt werden (Höing et al. 2007). Auch die Stadt Hameln (Diebel-Gerries & Bathke 2011) und die Thüringer Landgesellschaft (Druckenbrod 2011) bieten die Umstellung auf ökologischen Landbau als Kompensationsmöglichkeit an.

Der Hof Rülfing im Münsterland kombiniert ökologische Bewirtschaftung mit der Vermarktung von Ausgleichsflächen. Schon 2004 wurden auf 80ha 2,6 Millionen „Ökopunkte“, also Aufwertungseinheiten, von der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Borken (NRW) amtlich anerkannt. Sie werden im Treuhandverhältnis der Waldstiftung ( http://www.waldstiftung.de ) vermarktet und können über ein zentrales Flächenportal im Internet ( http://www.flächen-portal.de ) erworben werden. Die Stiftung bietet die Umwandlung und Extensivierung landwirtschaftlicher Flächen, die Anlage von Waldrändern, temporären Kleingewässsern u.Ä. an. Im o.g. Flächenportal offeriert auch das ökologisch bewirtschaftete Gut Wendlinghausen (Kreis Lippe, NRW) Kompensationsmaßnahmen als anerkannte Ökopunkte. In beiden Fällen werden Kompensationsmaßnahmen teils ergänzend zur ökologischen Bewirtschaftung, teils als Extensivierung von Grünland realisiert.

Auf die landwirtschaftliche Nutzung „aufsattelbare“ Maßnahmen zur produktionsintegrierten Kompensation werden unabhängig von der Wirtschaftsweise bereits von zahlreichen Akteuren in verschiedenen Bundesländern umgesetzt. Manche Praktiken sind der ökologischen Wirtschaftsweise entlehnt, so z.B. der Anbau von Erbsen-Sommergetreide-Gemenge zum Schutz des Ortolans (Landkreis Lüchow-Dannenberg) oder Streifenanbau mit Luzerne nach Kriterien des ökologischen Landbaus in Umsiedlungsbereichen des Feldhamsters im Stadtgebiet Braunschweig (Stadt Braunschweig 2010, vgl. Schulz-Marquardt et al. 1995).

Für den Neubau der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg wurde das Pilotprojekt „Produktionsintegrierte Kompensation – Ortolan“ in Zusammenarbeit der Bundesstraßenbauverwaltung mit der LWK Niedersachsen initiiert (von Haaren 2011). Die Stiftungen Rheinische und Westfälische Kulturlandschaft übernehmen Verpflichtungen von Vorhabensträgern, Maßnahmen zu Aufwertung der Feldflur in Kooperation mit der Landwirtschaft umzusetzen (Lind & Muchow 2009), ähnlich wie ein Pilotprojekt der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ( http://www.ausgleichsagentur.de ).

Auch weil die meisten der Projekte in Kooperation oder auf Initiative landwirtschaftlicher Institutionen entstanden sind, sind Teile des ehrenamtlichen und behördlichen Naturschutzes nach wie vor skeptisch (Druckenbrod et al. 2011, Hey 2010). Neben den schon in der Befragung der niedersächsischen UNB geäußerten Kritikpunkten wird befürchtet, dass PIK-Maßnahmen zu Lasten dauerhafter, nutzungsfreier Entwicklungsmaßnamen für die Natur gehen (z.B. Hey 2010). Örtlich kann es zwar zu Konkurrenzsituationen kommen, jedoch entscheiden die Genehmigungsbehörden im Be- oder Einvernehmen mit den Naturschutzbehörden über die Kompensation, so dass orientiert an der Landschaftsplanung die naturschutzfachlich angemessenen Prioritäten gesetzt werden dürften.

6 Aspekte der Umsetzung in die Praxis

Produktionsintegrierte Kompensation mit ökologischem Landbau kann auf verschiedenen Optionen aufbauen. Ein schon ökologisch wirtschaftender Betrieb kann im Sinne der Aufwertbarkeit nur zugepachtete oder neu erworbene Flächen umstellen. Ein konventionell wirtschaftender Betrieb kann bisherige und weitere Flächen umstellen. Zupacht kann in beiden Fällen gezielt aus öffentlichem Eigentum, von Stiftungen, Flächenagenturen oder Eingriffsträgern erfolgen. In beiden Varianten können zusätzliche produktionsintegrierte Maßnahmen wie Gelegeschutz oder verzögerte Teilflächenmahd, erweiterte Saatreihenabstände oder Blühstreifen in Äckern „aufgesattelt“ werden.

Synergien mit dem Umsetzungsbedarf von Kompensationsmaßnahmen ergeben sich darüber hinaus, weil ökologisch wirtschaftende Betriebe aus agrarökologischen Erfordernissen hinreichend mit Landschaftselementen ausgestattet sein müssen. Dieses scheitert häufig an mangelnder Förderung, Zeit- und Arbeitskräftemangel, allerdings besteht großes Interesse an entsprechender Beratung (Kaeufer & Van Elsen 2002). Diese wird seit längerem z.B. vom Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen praktiziert ( http://www.oeko-komp.de ). Die Etablierung zusätzlicher Landschaftsstrukturen als Kompensationspool oder auf Basis eines Ökokontos dürfte für viele Betriebe von Interesse sein.

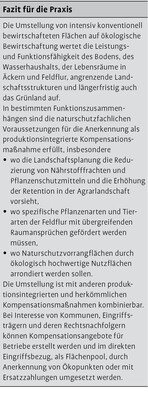

Bei der Umsetzung der produktionsintegrierten Kompensation müssen alle inhaltlichen und rechtlichen Anforderungen der Eingriffsregelung erfüllt werden (§14ff. BNatSchG). Detaillierte Ausführungen hierzu werden von Agena & Dreesmann (2009), Czybulka et al. (2009), Louis (2010), Michler & Möller (2011) und Schrader (2012) diskutiert. Die wichtigsten Anforderungen bezüglich Ausgleich und Ersatz betreffen gemäß §15 BNatSchG die Aufwertbarkeit der Ausgangsflächen, Gleichartigkeit oder Gleichwertigkeit und Funktionszusammenhang der Kompensation sowie ihre Lage innerhalb der naturräumlichen Einheiten (von Drachenfels 2010). Im Falle der Anerkennung einer Bewirtschaftungsweise/-maßnahme als produktionsintegrierte Kompensation muss sich diese deutlich von der „guten fachlichen Praxis“ abheben (Czybulka et al. 2009). Für den ökologischen Landbau belegen das Agena & Dreesmann (2009). Zu Anforderungen durch Cross-Compliance und zu Doppelförderungen siehe Schrader (2012).

Mehr Spielraum für produktionsintegrierte Aufwertungsmaßnahmen lassen die Vorgaben für das Management von Ersatzzahlungen. Sie sind dann zu leisten, wenn Beeinträchtigungen durch einen Eingriff weder zu vermeiden noch zu kompensieren sind, der Eingriff aber zugelassen wird (Nlt 2011). Ersatzzahlungen sind gemäß §15 Abs. 6 BNatSchG zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst im betroffenen Naturraum zu verwenden. Dieses schließt auch die Möglichkeit ein, die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung zu realisieren, insbesondere wenn diese auch in den landschaftsplanerischen Vorgaben als Möglichkeit zur Verbesserung von Natur und Landschaft dargestellt ist und wenn sie der Entwicklung prioritärer Zielarten dient (s.a. Agena & Dreesmann 2009).

7 Kontrolle und Sicherung

Die Kontrolle der ökologischen Bewirtschaftung ist mit den EG-Ökoverordnungen gesetzlich geregelt (Eg 2007). Die Betriebe, auch Flächen und Tierhaltung, werden jährlich kontrolliert. Bei Verstößen folgen Sanktionen bis hin zur Aberkennung. Als Nachweis der Umstellung auf ökologischen Landbau reicht eine entsprechende Bescheinigung gemäß VO (EG) Nr. 889/2008, ausgestellt von der Kontrollstelle, aus.

Aufgesattelte Kompensationsmaßnahmen müssten jedoch gesondert kontrolliert werden. Laut Befragung der UNB zu Erfahrungen mit produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen (Frieben et al. 2012) ist der Aufwand für deren Kontrolle ein Umsetzungshemmnis.

Wie die Umstellung auf ökologischen Landbau oder darauf „aufgesattelte“, teilweise räumlich flexible und zeitlich begrenzte Maßnahmen rechtlich gesichert werden könnten, ist bislang umstritten. Agena & Dreesmann (2009) bemängeln die Praxistauglichkeit der Sicherung durch Eintrag einer „beschränkten persönlichen Dienstbarkeit“ ins Grundbuch, durch Eintrag einer Real- oder Baulast, insbesondere die Umstellung von Flächen betreffend. Die Autoren empfehlen vertragliche Regelungen zwischen Landwirt, Genehmigungsbehörde und Eingriffsträger, die juristisch hinreichende Regelungen für den Fall der Betriebsaufgabe beinhalten. In § 15 Abs.4 BNatSchG ist geregelt, dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch den Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger zu unterhalten und zu sichern sind (Czybulka et al. 2009). Unter dieser Maßgabe können nach Michler & Möller (2011) Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen ohne Grundstücksbezug ausdrücklich auch auf vertraglichem Wege gesichert werden. Neben den Ausgestaltungsmöglichkeiten mit Maßnamenträgern als Rechtsnachfolger der Eingriffsverursacher, wie z.B. Flächenagenturen und Stiftungen, bieten sich nach Czybulka et al. (2009) abhängig von Art und Dauer produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen ansonsten unterschiedliche Instrumente an, teilweise in Kombination von dinglicher und vertraglicher Sicherung.

8 Ausblick

Die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung bietet als potenzielle Kompensationsmaßnahme vor allem dort Vorteile, wo die Landschaftsplanung den ausdrücklichen Schutz von Pflanzen- und Tierarten der Feldflur mit spezifischen Lebensraumansprüchen vorsieht und diese durch Eingriffsvorhaben erheblich beeinträchtigt werden. Häufig ist die Nutzung in solchen Agrarlandschaften besonders intensiv und das Flächenangebot für Kompensationsmaßnahmen mangelhaft. Sind umstell- und aufwertbare Flächen und Betriebe im Naturraum vorhanden, muss der Ausgangszustand der Betriebsflächen vor Ort konkret erfasst und bewertet werden. Das Aufwertungspotenzial kann in betriebsspezifischen Kompensationsangebotsplänen im Funktionszusammenhang dargestellt werden. Basierend auf der Schutzbedürftigkeit bestimmter Arten können zusätzlich optimierte Fruchtfolgen, aufsattelbare produktionsintegrierte und dauerhafte Landschaftsstrukturen als Aufwertungsmaßnahmen vereinbart werden.

Dank

Großer Dank gilt Dipl.-Ing. Katrin Bekeszus für wertvolle Hinweise und anregende Kritik, ebenso Dr. Stefan Dreesmann.

Literatur

Agena, C.-A., Dreesmann, S. (2009): Die Umstellung auf Ökologischen Landbau als Kompensationsmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft. Natur und Recht 31, 594-608.

Batary, P., Matthiesen, T., Tscharnke, T. (2010): Landscape-moderated importance of hedges in conserving farmland bird diversity of organic vs. conventional croplands and grasslands. Biol. Conserv. 143, 2020-2027.

Boehme, C., Bruhns, E., Bunzel, A., Herberg, A., Köppel, J. (2005): Flächen- und Maßnahmenpools in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 6, 260 S..

Breuer, W. (2009): Der Schutz des Bodens in der Eingriffsregelung. NNA-Ber. (1), 54-61.

Czybulka, D., Hampicke, U., Litterski, B., Schäfer, A., Wagner, A. (2009): Integration von Kompensationsmaßnahmen in die landwirtschaftliche Produktion. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (8), 245-256.

Diebel-Gerries, B., Bathke, M. (2011): Machbarkeitsstudie zur Umsetzung von Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen (PIK) am Beispiel der Stadt Hameln. Geries Ingenieure, i.A. der Stadt Hameln, Januar 2011: http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_planung/down/PIK_machbarkeitsstudie_mit_massnahmen_akplan.pdf, 41 S. + Anhang.

Drachenfels, O. von (2010): Überarbeitung der Naturräumlichen Regionen Niedersachsens. Inform.d. Naturschutz Niedersachsen, 30 (4), 249-252.

– (2011): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen, Stand März 2011. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/4, 326 S.

Druckenbrod, C. (2011): Eingriffsregelung und landwirtschaftliche Bodennutzung – Aufwertung durch Nutzung. Zwischenbericht an die DBU, Thüringer Landgesellschaft, 22S., http://www.thlg.de.

–, Van Elsen, T., Hampicke, U. (2011): Produktionsintegrierte Kompensation: Umsetzungsbeispiele und Akzeptanz. Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (4), 111-116.

Eg (2007): Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zum ökologischen Landbau (sog. EG-Öko-Basisverordnung) in Verbindung mit nachfolgenden Durchführungsverordnungen zum ökologischen Landbau, insbesondere VO (EG) Nr. 889/2008.

Frieben, B. (1997): Arten- und Biotopschutz durch Organischen Landbau? In: Weiger, H., Willer, H., Hrsg., Naturschutz durch ökologischen Landbau, Ökologische Konzepte 95, Deukalion, Holm, 73-92.

– (1998): Verfahren zur Bestandsaufnahme und Bewertung von Betrieben des Organischen Landbaus im Hinblick auf Biotop- und Artenschutz und die Stabilisierung des Agrarökosystems. Dr. Köster, Berlin, 338S.

–, Köpke, U. (1998): Untersuchungen zur Förderung Arten- und Biotopschutz-gerechter Nutzung und ökologischer Strukturvielfalt in Ökologischen Leitbetrieben. Forschungsber. 60 des Lehr- und Forschungsschwerpunktes „Umwelt- und Standortgerechte Landwirtschaft“ der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für Organischen Landbau, Bonn, 144 S.

–, Prolingheuer, U., Wildung, M., Meyerhoff, E. (2012): Aufwertung der Agrarlandschaft durch Ökologischen Landbau – eine Möglichkeit der produktionsintegrierten Kompensation? (Teil 1). Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (4), 108-114.

Haaren J. von (2011): Produktionsintegrierte Kompensation Ortolan. http://www.lwk-niedersachsen.de.

Hey (2010): PIK – ein zweifelhaftes Modellvorhaben – Irrwege beim Ausgleich von Modellvorhaben. http://schleswig-holstein.nabu.de/Themen/Landwirtschaft/Aktuelles/ . 28.09.2010.

Höing, W., Lenzen, W., Steinhoff, J. (2007): Landwirtschaft und Ökokonto – Modellprojekt für die Aufwendung von produktionsintegrierten landwirtschaftlichen Kompensationsmaßnahmen in Dortmund. Naturschutz und Landschaftsplanung 39 (10), 311-317.

Kauefer, E., Van Elsen, T. (2002): Naturschutzberatung für die Landwirtschaft. Ergebnisse einer Umfrage bei Bioland-Landwirten und Ansätze zur Institutionalisierung in Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (10), 293-299.

Lanuv (2008): Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW; Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen, 55 S.

Lilienthal, H., Schnug, E. (2008): Hochwasserschutz durch Ökologische Bewirtschaftung. KTBL-Schr. 472, 123-130.

Lind, B., Muchow, T. (2009): Erfahrungen mit der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen. Natur in NRW 34 (3), 28-30.

LK Lüchow-Dannenberg (o.J.): Ortolan-Schutz in Lüchow-Dannenberg. Infoblatt des LK Lüchow-Dannenberg und der LWK Uelzen.

Louis, H.W. (2010): Das neue Bundesnaturschutzgesetz. Natur und Recht 32, 77-89.

Lskn (2011): Maisanbau bestimmt immer mehr das Landschaftsbild in Niedersachsen. Pressemitteilung 76/11, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, http://www.lskn.niedersachsen.de.

Mahn, D. (1993): Untersuchungen zur Vegetation von biologisch und konventionell bewirtschaftetem Grünland. Verh. Ges. f. Ökologie 22, 127-134.

Michler, H.-P., Möller, F. (2011): Änderungen der Eingriffsregelung durch das BNatSchG 2010. Natur und Recht 33, 81-90.

Neitzke, A. (2011): Veränderung des Artenreichtums im Grünland in NRW. Natur in NRW (2/2011), 15-17.

Nlö (2004): Wertstufen und Regenerationsfähigkeit der Biotoptypen in Niedersachsen. Bierhals, E., Drachenfels, O. von, Rasper, M., Bearb., Inform.d. Naturschutz Nieders. 24 (4), 231-240.

Nlt (2011): Hinweise zur Festlegung und Verwendung der Ersatzzahlung nach dem Bundesnaturschutzgesetz sowie dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Stand Januar 2011). Niedersächsischer Landkreistag, Hannover, http://www.nlt.de, 9 S. + Anhang.

Nlwkn (2006): Beiträge zur Eingriffsregelung V. Inform.d. Naturschutz Nieders. 26 (1), 1-69.

– (2012): Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz: Vollzugshinweise zum Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen: Feldlerche; Rebhuhn. http://www.nlwkn.niedersachsen.de/portal/.

Nordheim, H. von (1992): Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsmethoden auf die Wirbellosenfauna des Grünlandes. In: Extensivierung der Grünlandnutzung – Technische und fachliche Grundlagen. NNA-Ber. 5 (4), 13-26.

Nst (2008): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. Niedersächsischer Städtetag, Hannover, 8. Auflage, 76 S.

Riedel, W., Lange, H. (2002): Landschaftsplanung. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin, 2. Aufl., 384 S.

Schrader, C. (2012): Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen: Voraussetzungen, Förderungsmöglichkeiten und Probleme der Doppelförderung. Natur und Recht 34, 1-8.

Stadt Braunschweig (2010): http://www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/natur/artenschutz/Feldhamster.

Schulz-Marquardt, J., Weber, M., Köpke, U. (1995): Streifenanbau von Sommerweizen im Wechsel mit Futterleguminosen zur Erzeugung von Qualitäts-Backweizen im Organischen Landbau. In: 3. wiss. Fachtagung zum Ökologischen Landbau. SÖL u. Fachgebiet Ökologischer Landbau der Universität Kiel, Hrsg., 21.-23.02.1995. Wissenschaftlicher Fachverlag Giessen, 109-112.

Schwabe, A., Kratochwil, A. (1995): Vegetation und Diasporenbank bei biologischer und konventioneller Grünlandbewirtschaftung: Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Z. Ökologie und Naturschutz 3, 243-260.

Wachendorf, M., Taube, F. (2001): Artenvielfalt, Leistungsmerkmale und bodenchemische Kennwerte des Dauergrünlands im konventionellen und ökologischen Landbau in Nordwestdeutschland. Pflanzenbauwiss. 5 (2), 75-86.

Wetterich, F., Haas, G. (2000): Ökobilanz der Landwirtschaft im Allgäu: Umweltkategorien Landschaftsbild, Biotop- und Artenschutz. Natur und Landschaft 75 (12), 474-480.

Weitere Literaturquellen siehe http://www.nul-online.de (Service, Download).

Anschriften der Verfasser(innen): Dr. Bettina Frieben, Georg-Gröning-Straße 70A, D-28209 Bremen, e-mail: bfrieben@gmx.de (korrespondierende Autorin); Ulrich Prolingheuer und Eva Meyerhoff, Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen, Bahnhofstraße 15, D-27374 Visselhövede.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.