Zukunft von Eichen-Hainbuchenwäldern und Heiden angesichts des Klimawandels

Abstracts

Im Naturschutz werden angesichts des Klimawandels in zunehmendem Maße Grundlagen für die Beurteilung der künftig zu erwartenden Entwicklung von Lebensräumen benötigt, die heute als schützenswert betrachtet werden.

In diesem Beitrag ermitteln wir mögliche Beeinflussungen der Kohärenz ausgewählter Eichenwälder und Heiden der FFH-Richtlinie. Die Entwicklung ihrer künftigen Verbreitung im Verlauf des 21. Jahrhunderts wird simuliert, wobei Ausbreitungsmodelle berücksichtigt und räumliche Kohärenz beachtet werden. Wir vergleichen worst-case-Szenarien, in welchen den Lebensräumen eine Verlagerung in neue Gebiete hinein nicht zugestanden wird, mit Ausbreitungszenarien. Umwelthüllenmodelle werden mit Ansätzen der Graphentheorie kombiniert, um räumlich explizite Informationen zur Bewertung und Priorisierung von Lebensräumen bereit zu stellen. Auf diese Weise können überraschende lebensraumspezifische Entwicklungen gezeigt werden. Zusätzlich ergeben sich Optionen für die Entwicklung neuer Schutzgebiete. Auch die Konzeption von langfristig wirkenden Landschaftspflegemaßnahmen kann auf eine bessere Basis gestellt werden.

Future of Oak-Hornbeam Forests and Heathlands in the Face of Climate Change – Potential development of habitat coherence in the Natura 2000 Network

Facing climate change there is an increasing need of scientific bases in nature conservation to evaluate the expected development of habitats which are considered as worthy of protection.

The paper identifies possible influences on the coherence of selected oak forests and heathlands according to the Habitats Directive. The development of their future distribution in the course of the 21st century has been simulated, under consideration of distribution models and spatial coherence. The study compares worst-case scenarios which suppose that the dislocation of habitats into new areas is not possible with scenarios of their dispersal. Environmental envelope models have been combined with approaches of the graph theory in order to obtain explicit information for the evaluation of habitats. This concept has revealed surprising habitat developments, and the concepts for long-term landscape management measures can be put on a better base.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In der letzten Ausgabe demonstrierten wir eine neue Methode zur Modellierung der Auswirkung des Klimawandels auf die Kohärenz des Natura-2000-Netzwerks, welches in der Richtlinie 92/43/EWG bzw. der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU begründet ist (Dempe et al. 2012). In diesem Beitrag stellten wir das grundsätzliche Konzept zur Analyse möglicher bzw. wahrscheinlicher räumlicher Strukturveränderungen vor.

Wir verfolgen bezüglich der Lebensraummodellierung eine Kombination von Umwelthüllenmodellen mit auf der Graphentheorie basierenden Ansätzen. Mit diesem Ansatz können die habitatspezifischen Umweltbedingungen ebenso berücksichtigt werden wie die räumliche Organisation des Netzwerks. Beide Aspekte müssen angesichts der zu erwartenden Umweltveränderungen in die Beurteilung des Zustands und der zukünftigen Entwicklungen von FFH-Gebieten und der darin vorkommenden Lebensräume einfließen.

Nun gehen wir in diesem Beitrag exemplarisch am Beispiel von zwei naturschutzrelevanten Lebensraumtypen, den trockenen europäischen Heiden (LRT 4030) und dem Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum (LRT 9170), konkret auf Ergebnisse einer solchen Lebensraummodellierung ein.

Die hier untersuchten Heiden sind als baumarme oder baumfreie, von Heidekrautgewächsen beherrschte Zwergstrauchgesellschaften aufzufassen. Sie reichen in ihrer höhenzonalen Verbreitung von den Calluna-Heiden der Tieflagen bis in die montane Stufe der silikatischen Mittelgebirge. Die Oberböden sind in allen Fällen sauer und kalkarm (BfN 2012a). Heiden verkörpern oft Degradationsstadien ehemaliger Waldgesellschaften. Aufgrund seines Offenlandcharakters und der Vegetationsstrukturen stellt dieser pflanzenartenarme Lebensraum für viele Tierarten aber ein wichtiges Habitat dar.

Die zweite behandelte Lebensgemeinschaft, der thermophile Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, lehnt sich als Lebensraumtypus eng an die subkontinental bis submediterran verbreitete Assoziation des Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberd. 1957 an, in welcher das Waldlabkraut (Galium sylvaticum) und die Traubeneiche (Quercus petraea) neben der Hainbuche (Carpinus betulus) wichtige Rollen als diagnostische bzw. dominante Pflanzenarten spielen. Es ist zu beachten, dass in der Liste der Waldlebensräume der FFH-Richtlinie noch weitere, ähnliche Waldtypen getrennt behandelt und damit auch kartiert werden. So sind beispielsweise die subatlantischen Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberd. 1957) auf stärker wechselfeuchten Böden, etwa in Auen, und unter Beteiligung der Stieleiche (Quercus robur) nicht durch den LRT 9170 abgedeckt, sondern dem LRT 9160, den subatlantischen und mitteleuropäischen Stieleichen- und Eichen-Hainbuchenwäldern (Carpinion betuli) zugeordnet. Dies ist verwirrend, da auch das Galio-Carpinetum zum Verband des Carpinion betuli zählt (Ellenberg & Leuschner 2010), aber die FFH-Richtlinie orientiert sich hier nicht an synsystematischer Konsistenz, sondern eher an ökologischen Kriterien bezüglich der Standorteigenschaften der Lebensräume.

Um das Spektrum möglicher Entwicklungen aufzuzeigen, wurden nun für diese beiden unterschiedlichen Lebensräume, die trockenen Heiden und die Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder, zwei Szenarien untersucht. In einem Ausbreitungsszenario wurden für jeden der beiden Lebensraumtypen eine wahrscheinliche „Ausbreitungsgeschwindigkeit“ abgeschätzt. Dies geschah durchaus eingedenk der Tatsache, dass sich Arten und nicht Lebensräume „ausbreiten“. Ausbreitung steht hier folglich für ‚räumliche Verlagerung von Lebensgemeinschaften‘ unter der Annahme, dass diese dabei im Wesentlichen in ihrer Artenzusammensetzung und in ihren Strukturen erhalten bleiben. Wir haben dieses Szenario in einem omnidirektionalen Ausbreitungsmodell umgesetzt (vgl. Dempe et al. 2012).

Als Vergleich wurde ein Szenario betrachtet, in welchem den Lebensräumen keine Ausbreitung möglich ist. Dieses Szenario unterstellt also den Fall, dass diese Lebensraumtypen ihr Areal auf den betrachteten Zeitskalen, beispielsweise aufgrund effizienter Barrieren, nicht vergrößern oder räumlich verlagern können. Umweltveränderungen werden in einem solchen Fall bestenfalls toleriert. Wahrscheinlicher führen sie zu einer Schrumpfung des Verbreitungsgebiets oder zu verringerter Dichte des Vorkommens innerhalb des Gebiets.

Der hier verwendete wahrscheinlichkeitsbasierte Ansatz auf der Basis der Graphentheorie zur Analyse der räumlichen Struktur eines Naturschutznetzwerks stellt funktionelle Verbindungen zwischen einzelnen Vorkommen der Lebensraumtypen als Austauschwahrscheinlichkeit dar. Zur Berechnung der Austauschwahrscheinlichkeit wurde eine negative Exponentialfunktion genutzt, wobei den maximalen Ausbreitungsdistanzen eine Wahrscheinlichkeit von 0,05 (5 %) zugewiesen wurde.

Basierend auf den Ergebnissen aus den beiden Szenarien leiten wir abschließend Konsequenzen für die naturschutzfachliche Praxis bezüglich der Möglichkeiten, aber auch Limitationen aktiver Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel ab.

2 Ergebnisse

Die mit Hilfe unseres Ansatzes erzielten Befunde der Umwelthüllenmodelle unterscheiden sich für die beiden Lebensraumtypen deutlich. Das belegt, dass diese aus ausdauernden Pflanzenarten aufgebauten Lebensgemeinschaften unterschiedlichen Regeln unterliegen.

Die trockenen europäischen Heiden (LRT 4030) lassen im Szenario mit angenommener Ausbreitungs- bzw. Verlagerungsfähigkeit des Lebensraumtyps angesichts des Klimawandels eine Zunahme von potenziell geeignetem Raum in Deutschland erwarten (Abb. 1). Selbst für die Annahme nicht erfolgender Ausbreitung zeigt sich kaum eine Verringerung der Fläche.

Die Modellierungsergebnisse für den Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum (LRT 9170) hingegen deuten auf eine künftige Verkleinerung bzw. Ausdünnung des Areals in beiden Szenarien hin, also mit und ohne angenommener räumlicher Verlagerung. Für den Waldlebensraumtyp ist in den Projektionen darüber hinaus eine Verschiebung in Richtung Südosten erkennbar (Abb. 2). Das mag überraschen, da es sich hierbei um durchaus thermophile Waldgesellschaften handelt, die jetzt ihren Schwerpunkt in eher niederschlagsarmen, kontinental getönten Landschaften haben.

Betrachtet man die Ergebnisse im Detail, so zeigt sich, dass, auch wenn die trockenen europäischen Heiden im Ausbreitungsszenario vielerorts in Deutschland an Fläche dazugewinnen, sie insbesondere im Süden Brandenburgs und in der Lausitz an Fläche verlieren könnten (Abb. 1). Auffällig sind Mittelgebirge wie der Harz, der Schwarzwald oder der Bayerische Wald aufgrund des stabilen Vorkommens des Lebensraumtyps in beiden Ausbreitungsszenarien. Ebenso auffällig sind die freibleibenden Flächen des Alpenvorlandes und der Eifel-Westerwald-Rothaargebirge-Linie im Westen Deutschlands.

Beide hier betrachtete Lebensraumtypen verlieren zukünftig nach den Modellprojektionen in dem Szenario ohne erfolgende Ausbreitung an Fläche, wobei der projizierte Verlust für den Waldlebensraumtyp deutlich größer ist (Abb. 2). Darüber hinaus verbleiben auch beim Ausbreitungsszenario nur relativ kleine Areale des Labkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes im Westen Deutschlands bis zum letzten Zeitschritt, der für die Jahrzehnte am Ende dieses Jahrhunderts steht. Obwohl sich Veränderungen von der heutigen Situation bis in die 2020er Jahre noch in Grenzen halten, zeigen die Projektionen für die Zeitschritte von den 2020er auf die 2050er Jahre und von den 2050er auf die 2080er Jahre deutliche Arealverluste.

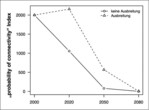

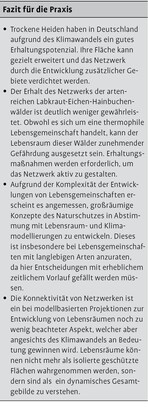

Die Projektionen der Gesamtkonnektivität der beiden ausgewählten Lebensraumtypen fallen für die Szenarien ohne angenommene Ausbreitungsfähigkeit bis in die 2080er Jahre unter das heutige Niveau, wobei der Abfall für den Waldlebensraumtyp deutlich ausgeprägter ist (Abb. 3 und 4). Die Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder des Galio-Carpinetum verlieren in diesen Modellen, abgesehen von den 2020er Jahren, auch unter der Annahme möglicher Ausbreitung in allen weiteren zukünftigen Zeitschritten an Konnektivität. Trockene europäische Heiden können hingegen im Ausbreitungsszenario für alle Zeitschritte gegenüber der heutigen Situation profitieren und ihr potenzielles Verbreitungsgebiet erweitern, wobei die höchsten Werte der räumlichen Verbreitung in den 2050er Jahren erreicht werden.

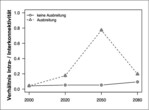

Die Werte räumlicher Intrakonnektivität (Konnektivität, die durch die Fläche eines Lebensraumtypvorkommens entsteht) und Interkonnektivität (Konnektivität, die durch die Verbindung zwischen zwei Lebensraumtypvorkommen entsteht) wurden als Verhältnis dargestellt. Werte kleiner als ‚1’ bedeuten eine größere Interkonnektivität als Intrakonnektivität. Dieses wurde für beide Szenarien der zwei Lebensraumtypen und für alle Zeitschritte gefunden (Abb. 5 und 6). Beide Lebensraumtypen zeigen sowohl in den Zukunftsprojektionen als auch im heutigen Zustand eine höhere Interkonnektivität als Intrakonnektivität, unabhängig vom gewählten Ausbreitungsszenario. Trockene europäische Heiden tendieren im Ausbreitungsszenario in den 2050er Jahren zu höheren Intrakonnektivitätswerten. Die Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder zeigen eine ähnlich Tendenz, allerdings erst gegen Ende des 21. Jahrhunderts, dann aber für beide hier betrachtete Szenarien.

3 Diskussion

Der Naturschutz benötigt für die Konzeption einer auf den Klimawandel ausgerichteten Anpassungsstrategie dringend bessere Hinweise auf die zu erwartenden Reaktionen von Lebensgemeinschaften und Ökosystemen (Bittner et al. 2011, Ellwanger & Ssymank 2012). Die bisher vorliegenden Modellierungen konzentrieren sich aber nahezu ausschließlich auf einzelne Arten, deren Ausbreitung oder Rückgang ohne den Kontext ihrer Lebensgemeinschaft und ihrer biotischen Interaktionen aber kaum realistisch abgebildet werden können. Mit unseren Modellierungen können wir nun, unter Annahme bestimmter Szenarien des Klimawandels und des Gesamtverhaltens von Lebensgemeinschaften bezüglich ihrer Ausbreitungsfähigkeit, räumlich explizite Ableitungen für wahrscheinliche Entwicklungen vorstellen. Wir können zeigen, dass durch die eingesetzte praktikable Kombination von Umwelthüllenmodellen mit der Graphentheorie eine Abschätzung der möglichen Entwicklung von Lebensräumen erzielt werden kann.

Die ursprünglich auf der Grundlage von Expertenwissen für die beiden von thermophilen Arten dominierten Lebensraumtypen angenommene Zunahme von Areal und Kohärenz konnte durch die Modellierung nur für die trockenen europäischen Heiden (LRT 4030) in den Zukunftsprojektionen unter der Annahme einer ausgeprägten Ausbreitungsfähigkeit bestätigt werden. Wird keine Ausbreitungsfähigkeit angenommen, d.h. sollte sich die Fragmentierung von Lebensräumen als unüberwindliche Barriere innerhalb der Zeitskala dieser Studie erweisen, dann verlieren beide Lebensraumtypen nicht nur an Areal, sondern auch an Konnektivität. Das belegt, dass die zu erwartenden, sowohl räumlich als auch zeitlich komplexen Abläufe nicht einfach aktualistisch abgeleitet werden können.

Die projizierte Ausdünnung der Verbreitung von Labkraut-Eichen-Hainbuchenwäldern des Galio-Carpinetum unter dem Ausbreitungsszenario und der räumlichen Verlagerung des Schwerpunkts in Richtung Südosten ist am besten durch die angenommene geringe Ausbreitungsgeschwindigkeit von 0,5 km pro Jahr zu erklären. Sie bewirkt, dass die projizierte Verschiebung der für den Lebensraum geeigneten Bedingungen schneller von statten geht, als sie durch räumliche Verlagerung des Lebensraumtyps beantwortet werden kann. Diese geringe Geschwindigkeit kann aber noch als optimistischer Wert angesehen werden, wenn man bedenkt, dass die Ausbreitung von Bäumen nicht nur die erfolgreiche Etablierung voraussetzt, sondern auch nachfolgende Jahre mit günstigen Wachstumsbedingungen, bis sich einzelne Bäume erfolgreich reproduzieren können. Es muss folglich keineswegs so sein, dass sich in der Zukunft thermophile Lebensräume bzw. ihre Lebensgemeinschaften mit einem subkontinentalen Verbreitungsschwerpunkt einfach nach Norden verlagern werden, weil es dort dann wärmer sein wird.

Neben Limitationen in der Ausbreitungsgeschwindigkeit dienen als Erklärung für dieses überraschende Resultat auch veränderte Niederschlagsmuster, da generell mit einem Anstieg der Temperaturen auch mit erhöhter Verdunstung über den Ozeanen und damit regional auch mit erhöhten Niederschlägen zu rechnen ist (Wentz et al. 2007).

Die nacheiszeitliche Ausbreitung vieler Arten erfolgte mit teils erheblicher Verzögerung, nachdem für sie bereits lange schon regional geeignete Klimabedingungen vorherrschten. Allerdings wird diskutiert, dass für die Etablierung der heutigen Laubwaldökosysteme in Mitteleuropa kleinflächige Reliktwälder an Gunststandorten entscheidend waren und nicht ein vollständiger Rückzug nach Süden während der Eiszeiten erfolgte. Überträgt man diesen Gedanken in die Zukunft, dann kommt auch kleinflächigen und nicht optimal ausgebildeten Lebensräumen am Rande ihrer Verbreitung eine größere Bedeutung zu, als ihnen bisher beigemessen wurde.

Betrachtet man in der Modellierung die Werte des Verhältnisses von Intra- zu Interkonnektivität, reflektieren diese deutlich die räumliche Konfiguration des Netzwerks. Beide Lebensraumtypen und deren Konnektivitäts-Szenarien sind durch Interkonnektivität aufgrund der vielen kleinen Flächen, die den SCI-Anteil des Natura-2000-Netzwerks in Deutschland ausmachen, geprägt.

Unser Ansatz basiert bisher allein auf der Natura-2000-Datenbank. Er ignoriert zwischen diesen dokumentierten Flächen gelegene Habitate gleicher oder ähnlicher Eigenschaften, beispielsweise kleinflächige Vorkommen oder als weniger prioritär angesehene Flächen. Herauszustellen ist ferner, dass die von uns beurteilte Konnektivität eine rein räumliche ist, welche auch funktionell relevant sein kann, aber nicht muss.

Ein weiterer Punkt, in welchem Modellierungsbefunde gesamter Lebensgemeinschaften bzw. Lebensräume kritisch zu hinterfragen sind, ist deren Nährstoffbedarf bzw. ihre Nährstoffverfügbarkeit in klimatisch künftig geeigneten Räumen. Gerade der artenreiche und durch eigene Charakterarten gut gekennzeichnete Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwald zeichnet sich durch eine komplexe Nutzung verschiedener Ressourcen aus, was sich beispielsweise in der differenzierten Wurzelarchitektur der unterschiedlichen beteiligten Arten widerspiegelt. Auch könnte man gerade bei diesen Wäldern eine geographisch differenzierte Betrachtung nach Vikarianten rechtfertigen bzw. Subassoziationen in ihren Eigenheiten berücksichtigen (Ellenberg & Leuschner 2010). Die Modellierung kann dieser Vielfalt innerhalb des Lebensraums jedoch nicht Rechnung tragen, so dass auch bei einem Erhalt des Lebensraums in Deutschland durchaus regional mit qualitativen Veränderungen zu rechnen ist.

Dennoch kann mit der hier vorgestellten Methode die potenziell mögliche bzw. wenig wahrscheinliche Entwicklung komplexer und naturschutzfachlich relevanter Lebensräume umrissen werden und somit ein zeitgemäßer, flexibler und in die Zukunft gerichteter Ansatz verfolgt werden, welcher nicht alle, aber einige Einschränkungen des Konzepts der potenziell natürlichen Vegetation hinter sich lässt (s.a. Chiarucci et al. 2010).

Letztlich ist noch zu bedenken, dass in unserem Modell sozusagen eine graduelle Klimaveränderung und eine graduell hierauf reagierende (oder nicht reagierende) Verbreitung von Lebensgemeinschaften angenommen werden.

Es mehren sich die Hinweise, dass extreme Wetterphasen an Bedeutung gewinnen werden und insgesamt die klimatische Variabilität zunehmen wird (Min et al. 2011). In den USA konnte gezeigt werden, dass einmalige starke Extremereignisse eine nachhaltige Verlagerung der Verbreitungsgrenzen von Waldlebensgemeinschaften bewirken können (Allen & Breshears 1998). Derartige Abläufe können aber auf der Grundlage bestehender Kenntnisse nicht sinnvoll modelliert werden.

4 Bedeutung für den Naturschutz

Es wird zunehmend erkannt, dass das Management der Natura-2000-Gebiete zunehmend auf die sich stellenden neuartigen Anforderungen ausgerichtet werden muss (ALTERRA & EUROSITE 2011). Wenn aber beispielsweise gefordert wird, für bestimmte Lebensräume eine naturnahe Waldbewirtschaftung durchzuführen, dann stellt sich künftig die Frage, was innerhalb der doch erheblichen Lebenszeit eines Baumes wie der Eiche als naturnah zu definieren ist. Für verbesserte Managementkonzepte werden aber bessere Hinweise auf die regional künftig zu erwartenden klimatischen Rahmenbedingungen und auf das Anpassungsvermögen von Lebensräumen benötigt. Letztere können nicht einfach aus den Gegebenheiten in der Vergangenheit abgeleitet werden.

Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie werden durch das komplexe Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren wie Charakterarten, Klima und abiotischen Eigenschaften (z.B. Bodentyp oder Nährstoffverfügbarkeit) definiert. Darüber hinaus sind die Kulturgeschichte und das heutige Management der Landschaft zwei essenzielle Steuergrößen für die Entstehung und den Erhalt von bestimmten Lebensraumtypen. In Deutschland haben sich zum Beispiel viele Offenlandlebensraumtypen historisch durch traditionelle Formen der Beweidung entwickelt. Aus diesem Grund benötigt die erfolgreiche Etablierung eines Lebensraumtyps an einem neuen Standort nicht nur eine erfolgreiche Ausbreitung bzw. allgemeiner formuliert eine erfolgreiche räumliche Verlagerung, sondern zusätzlich müssen biotische, abiotische und anthropogene Voraussetzungen erfüllt sein (Plassmann et al. 2010). Managementoptionen können für eine steuernde Gestaltung umgesetzt werden, in dem man zum Beispiel die Etablierung eines bestimmten Lebensraumtyps oder seiner Schlüsselarten gezielt unterstützt (Kreyling et al. 2011).

Die neue Biodiversitätsstrategie der EU stellt die Entwicklung einer „grünen Infrastruktur“ besonders heraus, welche dazu dienen soll die räumliche Verlagerung von Lebensgemeinschaften im Verlauf des Klimawandels über die Förderung natürlicher Ausbreitungsprozesse zu unterstützen (Europäische Kommission 2011, Mayr 2011). Die Kombination von Aspekten der Konnektivität mit Zukunftsprojektionen von Arten bzw. Lebensraumtypen ermöglicht eine dynamische und räumlich explizite Identifikation von Engpässen in Naturschutznetzwerken. Diese Methode liefert Hinweise für eine gezielte Lenkung von Verbreitungsänderungen, die nicht nur durch den Klimawandel bedingt sein müssen (Hannah et al. 2002). Weitere Faktoren, die allerdings neben dem Klimawandel berücksichtigt werden sollten, sind hauptsächlich anthropogener Natur wie zum Beispiel die Rodung von Wäldern, Grünlandumbruch oder Urbanisierung. Diese sind, wie viele Landnutzungsaspekte, stark von der politischen und/oder ökonomischen Situation beeinflusst.

In den vergangenen Jahren wurde der Klimawandel kaum als eine Gefährdung der hier behandelten Lebensraumtypen wahrgenommen. Gerade solche ausdauernden Gesellschaften, die aus langlebigen Arten aufgebaut sind und nur einem geringen oder gar keinem Nutzungsdruck unterliegen, wurden oft als unbedroht angesehen. In der jüngsten Vergangenheit wurde diese Sichtweise jedoch durchbrochen (BfN 2012a, b). Allerdings ist gerade bei solchen Lebensgemeinschaften und ihren Netzwerken, die sich nicht auf natürliche Weise in kurzer Zeit entwickeln oder verlagern können, eine belastbare überregionale Planungsgrundlage unabdingbar, um entsprechende Maßnahmen des Naturschutzes frühzeitig einzuleiten.

Das Vorgehen dieser Studie zeigt nun, wie die Anpassungsfähigkeit von Naturschutznetzwerken hinsichtlich des Klimawandels untersucht und beurteilt werden kann und welche Schlüsse hieraus zu ziehen sind. Die exemplarischen Ergebnisse verdeutlichen, dass in Zeiten einer sich rasch verändernden Umwelt die heutige noch vorherrschende Naturschutzphilosophie der Erhaltung und Wiederherstellung eines definierten „natürlichen“ Zustands bestimmter Lebensräume überdacht werden sollte. Mehr Flexibilität im Denken und Handeln wird benötigt. So kann es zum Beispiel durchaus sinnvoll sein, zuzulassen, wenn zukünftig unangepasste Lebensraumtypen durch neu etablierte Lebensraumtypen im Laufe der Zeit ersetzt werden, auch wenn dieses bisherigen Schutzgebietsausweisungen widersprechen mag. Im Idealfall bleibt das Niveau der (funktionalen) Diversität durch solch einen Austausch gleich oder steigt sogar an. Weiterhin sollte auch die Möglichkeit einer Ausweitung der Schutzgebiete diskutiert werden, da eine größere Fläche mehr Ausweichmöglichkeiten bietet und damit die Stabilität gegen äußere Einflüsse fördern kann. Aufgrund kontinuierlicher Veränderungen besonders in Zeiten des Klimawandels sollte immer über flexible und angepasste Naturschutzkonzepte nachgedacht werden.

Dank

Wir danken dem Bundesamt für Naturschutz für die finanzielle Förderung mit Mitteln des Bundesumweltministeriums beim F+E-Vorhaben „Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes“, FKZ 3508 85 0600.

Literatur

Allen, C.D., Breshears, D.D. (1998): Drought-induced shift of a forest-woodland ecotone: Rapid landscape response to climate variation. Proc. Natl. Acad. Sci. 95, 14839-14842.

ALTERRA & EUROSITE (2011): Managing climate change for the Natura 2000 network. Draft Guidelines on dealing with the impact of climate change on the management of Natura 2000’ (ENV B.3./SER/2010/0015r).

Beierkuhnlein, C., Jentsch, A., Reineking, B., Schlumprecht, H., Ellwanger, G. (Hrsg., 2012): Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes. Naturschutz und Biologische Vielfalt. In Vorb.

BfN (2012a): http:// http://www.bfn.de/0316_typ_lebensraum.html .

– (2012b): Klimawandel und Natura 2000. Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 79 S.

Bittner, T., Jaeschke, A., Reineking, B., Beierkuhnlein, C. (2011): Comparing modelling approaches at two levels of biological organisation – Climate change impacts on selected Natura 2000 habitats. J. Vegetation Science 22, 699-710.

Chiarucci, A., Araujo, M.B., Decocq, G., Beierkuhnlein, C., Fernandez-Palacios, J.M. (2010): The concept of Potential Natural Vegetation: an epitaph? J. Vegetation Science 21, 1172-1178.

Dempe, H., Bittner, T., Jaeschke, A., Beierkuhnlein, C. (2012): Potenzielle Auswirkungen des Klimawandels auf die Kohärenz von Schutzgebietsnetzwerken – ein Konzept für das Natura-2000-Netzwerk in Deutschland. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (4), 101-107.

Ellenberg, H., Leuschner, C. (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. UTB, Eugen Ulmer, Stuttgart.

Ellwanger, G., Ssymank, A. (2012): Thesis and Chances for the Adaptation of the Ecological Network “Natura 2000” to Climate Change. Naturschutz und Biologische Vielfalt 118, 7-28.

Europäische Kommission (2011): Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020. KOM(2011)244 endgültig, Brüssel.

Hannah, L., Midgley, G., Lovejoy, T., Bond, W.J., Bush, M., Lovett, J.C., Scott, D., Woodward, F.I. (2002): Conservation of biodiversity in a changing climate. Conservation Biology 16, 264-268.

Kreyling, J., Bittner, T., Jaeschke, A., Jentsch, A., Steinbauer, M., Thiel, D., Beierkuhnlein, C. (2011): Assisted colonization: a question of focal units and recipient localities. Restoration Ecology 19, 433-440.

Mayr, C. (2011): Aktuelles aus Brüssel. Neue EU-Strategie zur Rettung der biologischen Vielfalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (6), 162.

Min, S.-K., Zhang, X., Zwiers, F.W., Hegerl, G.C. (2011): Human contribution to more-intense precipitation extremes. Nature 470, 378-381.

Plassmann, K., Jones, M.L.M., Edwards-Jones, G. (2010): Effects of long-term grazing management on sand dune vegetation of high conservation interest. Applied Vegetation Science 13, 100-112.

Wentz, F.J., Ricciardulli, L., Hilburn, K., Mears, C. (2007): How much more rain will global warming bring? Science 317, 233-235.

Anschriften der Verfasser: Holger Dempe, Torsten Bittner, Anja Jaeschke und Prof. Dr. Carl Beierkuhnlein, Universität Bayreuth, Lehrstuhl Biogeografie, Universitätsstraße 30, D-95447 Bayreuth, E-Mail holger.dempe@uni-bayreuth.de , torsten.bittner@uni-bayreuth.de , anja.jaeschke@uni-bayreuth.de bzw. carl.beierkuhnlein@uni-bayreuth.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.