Natursportarten verträglich ausüben

Abstracts

In den letzten Jahren hat das Interesse der Bevölkerung an Erholungs- und Natursportaktivitäten stark zugenommen. Daraus ergeben sich zahlreiche Konfliktsituationen mit den Anliegen des Naturschutzes. Die naturverträgliche Ausübung von Erholung und Natursport kann jedoch durch ein abgestimmtes Besuchermanagement, welches auf die verschiedenen Besuchertypen, ihre jeweiligen Motive sowie weitere Merkmale eingeht, unterstützt werden. Insbesondere Informations- und Kommunikationsstrategien kommt hierbei ein hohes Potenzial zu.

In dem vorliegenden Beitrag wird dieses am Beispiel des Kanufahrens vorgestellt. Die Kanuten auf dem nordbayerischen Mittelgebirgsfluss Wiesent (Fränkische Schweiz) werden anhand ihrer Besuchsmotive in Anlehnung an bestehende Typisierung segmentiert. Die Merkmalsausprägungen von vier verschiedenen ausgewiesenen Kanufahrertypen dienen als Ausgangspunkt für Überlegungen bezüglich typgerechter Kommunikationsstrategien zur Lenkung und Information der Kanuten.

Nature-based Sports and Environmental Compatibility – Applying adapted communication strategies using the example of canooing on the River Wiesent

Over the last years recreation activities and outdoor sports in a natural surrounding have significantly increased. This growing interest has led to numerous conflicts with the requirements of nature conservation. The compatibility of recreation and sports activities in natural surroundings can be supported by an adapted visitor management considering the different types of visitors, their respective motivation and other characteristics. In this context information and communication strategies have a particularly high potential.

In order to illustrate this approach the paper uses the example of canoeing. The canoeists on the river Wiesent in the low mountain range of Northern Bavaria were classified depending on their motivation according to an existing typification. The typical characteristics of four types of canoeists are the base for considerations on adapted communication strateges to steer and inform the canoeists.

- Veröffentlicht am

1 Hintergrund und Fragestellung

Seit einigen Jahren nimmt das Interesse der Bevölkerung an naturbezogenen Erholungsaktivitäten sowie Natursportarten kontinuierlich zu. Auch für die Zukunft gehen Experten von weiteren Zunahmen aus (Pröbstl & Prutsch 2009, Roth 2006, Wasem & Mönnecke 2006). Entsprechendes gilt für das Kanufahren, das anhand ausgewählter Aspekte, wie Voraussetzungen, Verbreitung, Ansprüche an Naturraum und bauliche Infrastrukturen, in Tab. 1 vorgestellt ist.

In den vergangenen 30 Jahren hat diese Erholungsaktivität, die generell als Natursportart verstanden wird (BfN o.J.), in Europa und speziell in Deutschland an Beliebtheit gewonnen. Die zunehmende Nutzung von Gewässern durch Kanuaktivitäten wird seitens des Naturschutzes als problematisch bewertet: Aufgrund ihres landschaftlichen Reizes bevorzugen Kanuten weitgehend naturnahe Flüsse und Seen. Diese verfügen in der Regel über eine hohe Biodiversität, weisen große naturschutzfachliche Bedeutung auf und sind oft als Schutzgebiet ausgewiesen (Splitter 2004, Wessely 2000). Auswirkungen des Kanufahrens auf den Naturraum, die im Kontext mit Aktivitäten wie An- und Abreise, Gewässerein- und ausstieg, Kanuumtragen, Fortbewegen auf dem Gewässer sowie Lagern und Rasten stehen, sind zahlreich und vielfältig. Sie umfassen Bodenverdichtung, Eutrophierung, Erosion, Zerstörung von Gelegen, Störung der Brut sowie Degradation bzw. Zerstörung von Vegetation etc. (Bachon et al. 1999, LfU 2006, Margraf 2001).

Wie für andere Erholungs- und Natursportaktivitäten wurden auch für das Kanufahren Maßnahmen zur Sicherstellung naturverträglicher Ausübung erarbeitet: In den 1980er Jahren basierten diese primär auf dem vorsorgenden Einsatz planerischer und rechtlicher Instrumente seitens Naturschutz und Landschaftsplanung. Seit Mitte der 1990er Jahre wurden Ansätze des Besuchermanagements integriert. Sie beziehen sich u.a. auf Maßnahmen zur Besucherlenkung anhand von Infrastrukturen und Umweltbildung (Coch & Hirnschal 1998, Wasem & Mönnecke 2006).

Die derzeit verfügbaren Maßnahmen werden von der BKT (2005) in drei Kategorien unterschieden: (1) rechtliche Verordnungen (z.B. vollständige Befahrungsverbote, räumliche, zeitliche und quantitative Einschränkungen), (2) freiwillige (Nutzungs-) Beschränkungen sowie (3) Lenkungs- und Informationsmaßnahmen, um Einfluss auf Verteilung und Verhalten der Kanufahrer zu nehmen.

In den vergangenen Jahren hat sich herausgestellt, dass rechtliche Verordnungen nicht zwangsläufig zu Verbesserungen und Entschärfungen von Konflikten führen. Ebenso wenig zeigen freiwillige Selbstvereinbarungen den erhofften Erfolg. Prinzipiell gilt, dass Regelungen nur dann akzeptiert werden, wenn sie transparent und begründet nachvollziehbar sind (BKT 2005). In Managementkonzepten werden daher in den letzten Jahren verstärkt Maßnahmen diskutiert, welche im Zusammenhang mit Besucherinformation sowie Kommunikation mit Erholungssuchenden stehen (BfN o.J., Mönnecke 2006, Roth 2006, BfN). Die wiederkehrende Forderung, die derzeitigen Ansätze zu professionalisieren, legt den Schluss nahe, dass kommunikative Maßnahmen in der Besucherlenkung durchaus über Potenzial verfügen: So könnte der Einsatz geeigneter Kommunikationsstrategien z.B. einen Beitrag leisten, um Regelungen nachhaltig zu vermitteln, Verständnis und Akzeptanz derselben zu erreichen, Kenntnisse über Natur und Landschaft zu fördern sowie Einstellungen und Verhalten der Kanuten zu verändern (Brendle 2002).

Grundsätzlich hängt der Erfolg von Kommunikationsstrategien davon ab, ob und inwieweit es gelingt, diese an Motiven, Erfahrungen und kommunikativen Präferenzen von Zielgruppen auszurichten. Zielgruppen werden dabei oftmals über die jeweils ausgeübte Erholungs- und Natursportaktivität (d.h. als die Wanderer, die Mountainbiker, die Kanufahrer) definiert (BfN o.J., Kleinhückelkotten 2006, Roth 2006). Um letztlich Kommunikationsstrategien möglichst erfolgreich zu gestalten, kann eine Untergliederung von Zielgruppen in verschiedene Typen beispielsweise anhand von Motivationen, welche als Grund für die Ausübung der entsprechenden Aktivität gelten (d.h. Wandern, Mountainbiken, Kanufahren), als wesentlich erachtet werden (Brandenburg et al. 2006, Denman 2001, Hennig & Grossmann 2009). Bei der Erarbeitung von Kommunikationsstrategien wird unterschiedlichen Typen momentan allerdings noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Infolge stellen sich diverse Fragen:

(1)Inwieweit kann die Orientierung an verschiedenen Kanufahrertypen – statt nur an der Gesamtzielgruppe Kanufahrer – für eine Optimierung von Lenkungs- und Informationsmaßnahmen hilfreich sein?

(2)Wie kann durch Kommunikationsstrategien, welche entsprechend die einzelnen Kanufahrertypen berücksichtigen, die naturverträgliche Ausübung von Kanuaktivitäten unterstützt werden?

(3)Welche Ansätze und Überlegungen sind hierbei relevant?

Am Beispiel der Kanuten an der Wiesent, einem Mittelgebirgsfluss im Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst, wird nachfolgend eine entsprechende Typisierung von Kanufahrern vorgestellt. Sie dient als Grundlage für Überlegungen bezüglich typgerechter Maßnahmen zur Besucherlenkung, d.h. insbesondere von Kommunikationsstrategien zur Unterstützung naturverträglicher Ausübung von Kanuaktivitäten auf diesem Gewässer.

2 Untersuchungsgebiet Wiesent

Ein beliebtes Kanugewässer in Nordbayern ist die Wiesent (Länge 78km, Einzugsgebiet 1042km²). Sie ist der Hauptfluss der Region Fränkische Schweiz, einem Gebiet begrenzt von den Flüssen Main (Norden), Regnitz (Westen) und Pegnitz (Osten), sowie den Städten Nürnberg, Bamberg und Bayreuth. Naturräumlich durchfließt die Wiesent den nordwestlichen Teil der Mittelgebirgsregion Frankenjura.

Für die Fränkische Schweiz mit Wiesent gelten bundeslandspezifische (Naturschutz- und Wassergesetz) sowie nationale und internationale bzw. europäische Schutzbestimmungen: Das Gebiet, das zu großen Teilen von hohem naturschutzfachlichem Wert ist, gehört zum Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst. Außerdem befindet sich die Wiesent innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets, in dem geschützte Lebensraumtypen und Arten der FFH- und SPA-Richtlinie vorkommen. Als FFH-Gebiet ist der Fluss Teil des europäischen Biotopverbunds Natura 2000.

Tourismus und Erholungsnutzung stellen für die Region einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Natursportarten wie Klettern, Radfahren, Wandern und vor allem Kanufahren erfreuen sich großer Beliebtheit (Dittmar 2009). In der Fränkischen Schweiz ist Kanufahren mit zeitlichen Einschränkungen einzig auf der Wiesent zwischen den Orten Waischenfeld und Ebermannstadt erlaubt. Bewertet auf einer Skala mit den Schwierigkeitsgraden I bis VI, ist der Mittelgebirgsfluss Wiesent als leichtes Wildwasser mit Wildwasser-Charakter I und II (leichte bis mäßig schwere Fahrten) klassifiziert. Die kanurelevante Infrastruktur an der Wiesent zeigt Abb. 1. Zählungen im Sommer 2004 quantifizieren das Besucheraufkommen mit im Schnitt 146 Booten und 224 Personen sowie maximal 300 Booten und 450 Personen pro Tag (Riedl 2009).

Konflikte zwischen Naturschutz und Kanufahren stimmen an der Wiesent mit generell diskutierten Belastungen und Störungen, verursacht durch diese Erholungs- bzw. Natursportaktivität, überein. Darüber hinaus charakterisiert die BKT (2005) die Wiesent als Gewässer mit besonders hohem Konfliktpotenzial.

3 Untersuchungsmethode

Grundlage für die Typisierung der Kanufahrer auf der Wiesent sind empirische Datenerhebungen mittels Interviews. Diese wurden anhand eines standardisierten Fragebogens durchgeführt, wobei umfangreiche Aspekte erfasst wurden: soziodemographische und sozialpsychologische Faktoren (Motive, Vorlieben, Einstellungen etc.), Angaben zur Aufenthaltsplanung (Informationsverhalten, Anreise etc.) sowie zur Ausübung des Kanusports allgemein und auf der Wiesent (Gruppengröße, raum-zeitliche Präsenz, Verhalten, Erfolg von Managementmaßnahmen etc.). An neun Tagen im Sommer/Herbst 2008 wurden an der Wiesent 80 Kanugruppen mit insgesamt 779 Personen an Ein- und Ausstiegen sowie Umtragestellen befragt. Die statistische Auswertung der Befragung erfolgte mit der Software SPSS. Räumliche Aspekte wurden mit dem Geographischen Informationssystem ArcGIS bearbeitet.

4 Struktur und Typen der Kanufahrer auf der Wiesent

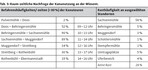

Grundsätzlich stimmen die Ergebnisse der Befragung an der Wiesent (vgl. Tab. 2) mit gängigen Beschreibungen von Kanufahrern, Outdoorsportlern und naturbezogenen Erholungsuchenden überein (vgl. BKT 2005, Hennig & Grossmann 2009, Sterl et al. 2006, Wessely 2000). Mit 34 Jahren liegen die Wiesent-Kanuten im Altersdurchschnitt von Outdoorsportlern. Im Vergleich zu denen anderer kanubezogener Untersuchungen im deutschsprachigen Raum (Durchschnittsalter knapp unter 40 Jahren) sind sie jedoch relativ jung. Wie bei den meisten naturbezogenen Erholungsaktivitäten finden sich auch beim Kanufahren mehr Männer als Frauen. Speziell hier steht einem hohen Anteil an Männern ein geringer Frauenanteil gegenüber (auf der Wiesent 76:24 %).

Die Wasserwanderungen stehen in der Regel im Zusammenhang mit Naherholung. Für einen Tagesausflug mit vier- bis sechsstündiger Kanutour reist der Großteil der Kanuten per Pkw aus dem fränkischen Umland an, d.h. der Metropolregion Nürnberg (76 %). Es überwiegen Gruppen mit sechs bis zehn Personen (30 %). Die Motive für die Ausübung von Kanuaktivitäten auf der Wiesent gleichen den klassischen Motiven naturbezogener Erholung, Natursport und Kanufahren: Naturerlebnis und -erfahrung sowie körperliche Betätigung. Letzteres steht auf der Wiesent, wie auch auf anderen Gewässern, mehr für leichte sportliche Aktivität in der Natur und weniger für sportliche Herausforderung. Kanufahren auf der Wiesent bedeutet also eher Erholungssuche als Ausübung von Natursport. Nur ein kleiner Teil der Befragten auf der Wiesent betreibt (aktiven) Kanusport, nur 17 % der Befragten sind vor diesem Ausflug mehr als dreimal in ihrem Leben Kanu gefahren und nur 9 % gehören einem Verein an. Dies steht im Widerspruch zum generellen Verständnis des Kanufahrens als Natursport.

Zur Typisierung von Besuchern in Freizeit und Erholung werden oft deren Motivationen herangezogen. Diese beschreiben die Gründe, die zur Ausübung der jeweiligen Aktivität geführt haben. Es werden inhaltlich zueinander passende Motive in Gruppen zusammengefasst, d.h. verschiedene Motivtypen gebildet, die aufgrund ihrer ähnlichen Interessenslagen durch gleichartiges Verhalten sowie ähnliche Nachfrage- und Anspruchsmuster definiert sind (BKT 2005). Auch zur Typisierung von Kanufahrern ist dies ein gängiges Verfahren. So unterscheidet z.B. die BKT (2005) anhand von derart ausgewiesenen Motivgruppen fünf Kanufahrertypen. Mit Ausnahme des Region-interessierten Typs weisen Sterl et al. (2006) im Nationalpark Donau-Auen vier mit den BKT-Untersuchungen vergleichbare Kanufahrertypen aus: erholungs-, familien-, sport- und naturinteressierte Kanuten. Diese vier Typen lassen sich durch Analyse der von den Kanuten genannten Motive (vgl. Tab. 2) auch an der Wiesent nachweisen. Im Gegensatz zum Nationalpark Donau-Auen wird der familieninteressierte Typ an der Wiesent als gemeinschaftsinteressiert bezeichnet, da hier neben familiären Motiven soziale Kontakte und Gemeinschaftserlebnis eine wichtige Rolle spielen.

5 Ansätze typgerechter Kommunikationsstrategien

5.1 Vorbemerkungen

Für die Wiesent gelten, wie für alle Kanugewässer, neben den allgemeinen Befahrungsregeln öffentlicher Gewässer auch spezifische rechtskräftige Vorgaben. Des Weiteren sind diverse andere Maßnahmen zur Lenkung und Information der Bootsfahrer umgesetzt (vgl. Tab. 3). Die meisten der Befragten empfinden die rechtlichen Beschränkungen nicht als störend. Die grundsätzlich hohe Akzeptanz von Befahrungsregelungen seitens der Kanufahrer bestätigen auch Untersuchungen der BKT (2005).

Obwohl Kanufahrer sich laut Selbsteinschätzung regelkonform und naturverantwortlich verhalten (BKT 2005, Zeidenitz & Hunziker 2006), können die Handlungsweisen der Befragten an der Wiesent oft weder als naturverträglich noch als regelkonform bezeichnet werden. Die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und tatsächlichem Handeln ist z.T. auf Unwissenheit zurückzuführen: Auf der Wiesent verfügen nur etwa ein Viertel der Kanuten über Kenntnisse bezüglich Arten und Lebensräumen an diesem Gewässer; nur ein Siebtel sieht Zusammenhänge zwischen dem eigenen Verhalten beim Flusswandern und möglichen Beeinträchtigungen der Natur. Die zehn Goldenen Regeln zum Verhalten beim Wassersport in der Natur sind relativ wenigen bekannt (16 %). Ein Umstand, der sich dadurch erklären lässt, dass für viele der Befragten dies ihr erster Kanuausflug überhaupt ist (45 %). Wie von Wessely (2000) hervorgehoben, wird Kanufahren auf der Wiesent zunehmend als touristische Nische im Rahmen von Aktivurlauben in der Region gesehen und erfolgt vermehrt im Zusammenhang mit Betriebsausflügen oder Feiern. Nachvollziehbarerweise kann naturverträgliches Verhalten daher nicht zwingend erwartet werden.

Vor diesem Hintergrund ist eine umfassende Information der Kanuten vor und während ihres Ausflugs wichtig (Denman 2001, Mönnecke 2006). Inhalt, Umsetzung und Kommunikationspfad sollten auf die Kanufahrertypen ausgerichtet sein, um eine nachhaltige Informationsvermittlung zu gewährleisten. Zu bedenken ist, dass Maßnahmen, die Verhaltensänderungen anstreben, neben der reinen Vermittlung von Informationen auch Aspekte wie Verständnis, Bewusstsein und Wahrnehmung berücksichtigen sollten (BfN o.J.). Letztlich kann gute Kommunikationsarbeit dazu beitragen, dass angemessen informierte Kanuten zukünftig selbst kompetente Botschafter für naturverträgliches Kanufahren werden – ein relevanter Aspekt, da 15 % der Befragten sich im Vorfeld der Kanutour bei Freunden und Verwandten informieren. In diesem Zusammenhang wird der Einsatz von baulichen Infrastrukturen (primär Informationstafeln), personeller Betreuung und digitalen Medien als Möglichkeiten kommunikativer Maßnahmen zur Lenkung und Information von Kanufahrern kurz umrissen.

5.2 Bauliche Infrastrukturen: Informationstafeln und ihr Umfeld

Für die Ausübung naturverträglichen Kanufahrens spielen bauliche Infrastrukturen eine zentrale Rolle. Informationstafeln, durch Hinweisschilder gekennzeichnete Ein-/Ausstiege, Umtragestellen und befahrbare Bereiche sind zentrale Bestandteile von Kanu-Leitsystemen (BKT 2005). An der Wiesent sind Tafeln zur Information und Lenkung von Kanufahrern zwar zahlreich vorhanden (vgl. Abb. 1), sie werden jedoch nur von einem Teil der Kanufahrer tatsächlich registriert und gelesen (vgl. Tab. 2): Naturinteressierte Kanuten nehmen Informationstafeln am häufigsten wahr (60 %) und erinnern sich an die Inhalte am besten (47 %). Erholungsinteressierte (36 %) und gemeinschaftsinteressierte Kanufahrer (35 %) bemerken die Informationstafeln am wenigsten. Obwohl 40 % der sportinteressierten Kanuten die Tafeln zur Kenntnis nehmen, kann sich nur die Hälfte davon an deren Inhalt erinnern. Generell kritisieren die Befragten an den Informationstafeln deren geringe Anzahl, ihre schlechte Lesbarkeit, dass sie nicht ausreichend sichtbar positioniert oder zu unauffällig im Design sind, um genügend Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Vor allem erholungsinteressierte Kanuten bemängeln Ausstattung und Gestaltung der Informationstafeln.

Hier gilt, dass Wahrnehmung, Zugang und Nutzung von Informationstafeln durch angemessene Raumkonzepte gesteigert werden können. Diese Konzepte beschreiben für einzelne Standorte das Große und Ganze bezüglich Ausstattung mit Infrastrukturen (Art, Anzahl, Position, Einbindung etc.) sowie deren Gestaltung (Materialwahl, Design etc.). Raumkonzepte helfen Infrastrukturen in ein stimmiges Gesamtbild zu integrieren. Inhaltlich, gestalterisch sowie nutzungsbezogen wird versucht, Infrastrukturen an den jeweiligen Standorten optimal zu organisieren (Hennig & Pfeifer 2011).

Basierend auf diesen Ausführungen sollten Informationstafeln an der Wiesent an ausgewählten Standorten für Kanufahrer gut sichtbar und erreichbar positioniert sein. Durch das Vorhandensein von zusätzlichen erholungsrelevanten Infrastrukturelementen, wie Rastmöglichkeiten (Bänke, Picknicksets, Liegewiesen etc.) sowie sensorischen und spielerischen bzw. interaktiven Umweltbildungselementen (Outdoorbuch, Tastkasten etc.), können diese Standorte zu attraktiven Informationspunkten aufgewertet werden. Optisch auffällige und ästhetisch ansprechende Informationspunkte laden zum Verweilen und zur Auseinandersetzung mit den Tafelinhalten ein, auf denen in verständlicher Form die Zusammenhänge zwischen Kanufahren und ökologischen Störungen erklärt sein sollten. Dadurch können die Kanuten darin unterstützt werden, Auswirkungen ihrer Verhaltensweisen auf die Natur zu verstehen und Verhaltensregeln zum naturverträglichen Kanufahren auf das eigene Handeln zu projizieren.

Die Informationsvermittlung sollte außer textlich und graphisch auch interaktiv und/oder sensorisch unterstützt werden. Naturerlebnis, -wahrnehmung und -wissen sind möglichst zu kombinieren. Ein hoher Erlebniswert sollte angestrebt werden, da der Mensch sich prinzipiell besser an Inhalte erinnert, wenn diese mit Erlebnissen verknüpft sind oder über einen direkten Bezug zur eigenen Lebenswelt verfügen (Szekers 2003). Das Beispiel eines gut umgesetzten Informationspunktes zeigt Abb. 2.

Der beschriebene Umgang mit Infrastrukturen, speziell mit Informationstafeln, bietet in gewisser Weise Möglichkeiten, die Interessen, Vorlieben und Verhaltensweisen der verschiedenen Kanufahrertypen zu berücksichtigen: Es kann den Forderungen erholungsinteressierter Kanuten nach ausreichender Anzahl, geeigneter Positionierung und ansprechender Gestaltung von Informationstafeln entsprochen werden. Dem Interesse erholungsinteressierter und naturinteressierter Kanufahrer an naturrelevanten Themen kann Genüge geleistet werden. Für gemeinschaftsinteressierte Kanufahrer, deren Ausflug oft im Rahmen von sozialen Events erfolgt, kann die Funktion der Informationspunkte für Aufenthalt und Rast herausgestellt werden. Das erweiterte infrastrukturelle Angebot kann helfen, diese eigentlich nicht an Naturthemen interessierte Gruppe zur Auseinandersetzung mit entsprechenden Sachverhalten zu motivieren.

Im Hinblick auf Veränderungen der aktuellen, kanurelevanten Infrastrukturausstattung an der Wiesent, wie sie Abb. 1 und Tab. 4 zeigen, sollte die Errichtung von Informationspunkten verstärkt auf die Kanunutzung abgestimmt sein. Beispielsweise sollten häufig genutzte Streckenabschnitte bei Planungen vorrangig berücksichtig werden. Dabei zeigt sich, dass bezüglich der unternommenen Kanutouren zwischen den vier Kanufahrertypen große Ähnlichkeiten bestehen. Die beliebtesten Touren sind Doos – Muggendorf (40 %), Behringersmühle – Muggendorf (24 %) und Behringersmühle – Ebermannstadt (11 %). Damit ergibt sich für die Streckenabschnitte Behringersmühle – Sachsenmühle (90 %) und Sachsenmühle – Muggendorf (89 %) die größte Nachfrage (vgl. Tab. 5). An der Sachsenmühle rasten 58 % der Kanufahrer. An den Standorten Behringersmühle, Sachsenmühle und Muggendorf ist somit eine optimierte Ausstattung mit kanurelevanter Infrastruktur von großer Bedeutung (vgl. Tab. 4).

5.3 Personelle Betreuung

Eine Schärfung des Bewusstseins bezüglich Naturbelange sowie hinsichtlich des eigenen Verhaltens lässt sich gezielt durch persönliche Ansprache der Kanuten erreichen. Dieses kann durch Besucher- bzw. Kundenbetreuung, Anwesenheit von Ansprechpartnern im Gelände sowie geeignete Veranstaltungsangebote (Führungen, Rahmenprogramme etc.) erfolgen (Denman 2001).

Insbesondere die Besucher- bzw. Kundenbetreuung ist an der Wiesent ein wesentlicher Aspekt, da auf diesem Fluss die meisten Kanufahrer (72 %) Mietkanus der dortigen gewerblichen Kanuverleiher nutzen (vgl. Abb. 1). Am häufigsten greift der gemeinschaftsinteressierte Typ (79 %) auf Leihboote zurück, am wenigsten erholungsinteressierte Kanuten (55 %). Der direkte Kontakt der Bootsvermieter mit den Kunden bietet auf einfache Weise Möglichkeiten, Informationen zum naturverträglichen Kanufahren persönlich zu vermitteln. Laut den Verleihern wollen die Besucher allerdings schnell starten und hören bei der Einweisung in Fahrtechnik und bei Grundlagen zum naturverträglichen Kanufahren nur kurze Zeit aufmerksam zu (Riedl 2009). Daher sollte die Informationsvermittlung derart gestaltet werden, dass sie für den Kanufahrer einen Mehrwert darstellt und sein Interesse weckt. Erreicht werden kann das z.B. durch Veranstaltungsangebote bzw. Packages bestehend aus Kanutour kombiniert mit interessantem Rahmenprogramm bzw. Führungen zur Ökologie der Wiesent, wobei Umweltbildungsmethoden integriert werden sollten. Solche Angebote sind vor allem in Erwägung zu ziehen, da die sportliche Komponente für viele der Kanuten von geringerer Bedeutung ist und Naturerlebnis bzw. -erfahrung entscheidende Aspekte sind.

Entsprechend sind unterschiedlich gestaltete Programme beispielsweise für den naturinteressierten Typen (Hauptmotive Natur und Landschaft) sowie für den gemeinschaftsorientierten Typen (hoher Kinderanteil: 41 %) als attraktive Ergänzungen zur reinen Flusswanderung zu bewerten. Angebot und Durchführung solcher Veranstaltungen verlangen allerdings seitens der Kanuanbieter die Bereitschaft zu Schulungen und Weiterbildungen – ein Gesichtspunkt, der grundsätzlich von der BKT (2005) bereits seit einigen Jahren im Kontext von Qualitätssteigerungen und Zertifizierungen im Kanutourismus diskutiert wird.

Für privat organisierte Kanuten, wie es speziell für erholungsinteressierte Kanuten zutrifft (45 %), kann persönliche Ansprache und direkter Dialog im Gelände in Form von Führungen und Rahmenprogrammen erfolgen, organisiert durch die verschiedenen Stakeholder wie Naturpark, Naturschutzeinrichtungen oder touristische Einrichtungen (z.B. Tourismusverbände). Zudem können Ansprechpartner der unterschiedlichen Einrichtungen flexibel im Gelände oder zu fixen Zeiten an ausgewählten Standorten an der Wiesent anwesend sein. Informationen lassen sich so situationsbedingt und personenbezogen vermitteln. Im Hinblick u.a. auf Kostenfragen bietet es sich an, die Präsenz von Personal im Gebiet raum-zeitlich mit der Kanunutzung abzustimmen. Wie Tab. 5 verdeutlicht, sind zwischen 10 und 14Uhr an den Standorten Behringersmühle, Muggendorf und Sachsenmühle die Mehrheit der Kanuten anzutreffen.

5.4 Digitale Medien

In den letzten Jahren hat der Stellenwert von digitalen Medien als Informationsquelle für Erholungsuchende stetig zugenommen. Im Besuchermanagement wächst ihre Bedeutung (BfN o.J., Mönnecke 2006). Internetauftritte von Schutzgebieten dienen zunehmend als „… promotion and distribution channel for (...) products and services“ (Beunders 2006:132). Und auch die Mehrheit der Kanuanbieter nutzt heute das Internet als Kommunikationskanal (BKT 2005).

Hier zeigt die Befragung, dass sich 39 % der Wiesent-Kanuten im Vorfeld ihres Ausflugs im Internet informieren (naturinteressierte sogar 47 %). Damit bieten sich gute Chancen, Kanufahrer über dieses Medium zu erreichen. Von Belang ist dies speziell für sportinteressierte Kanufahrer. Diese scheinen nur schlecht über Kanäle wie Informationstafeln erreichbar zu sein. Allerdings greifen 40 % dieser Gruppe auf das Internet zurück. Trotz des Stellenwerts des Internets geht der Internetauftritt des Naturparks nur wenig auf Kanuaktivitäten ein. Die Homepage der Region Fränkische Schweiz beinhaltet indes eine eigene Seite zum Kanufahren auf der Wiesent mit Informationen bezüglich Verhaltens- und Befahrungsregeln sowie Angaben zu örtlichen Verleihern.

Zum Erstellen von klassischen Internetseiten mit kanurelevanten Inhalten gibt die BKT (2005) grundlegende Richtlinien an die Hand. Darüber hinaus stehen heute durch die Informations- und Kommunikationstechnologie zahlreiche weitere Ansätze zur Verfügung, um für den Nutzer interessante digitale und somit zeitgemäße Medien zu erstellen. Dieses umfasst den Einsatz von Multimedia, dynamischen Internetkarten sowie Social Networking und Location-Based Services (d.h. mobile Dienste mit Bezug auf positionsabhängige Daten). So findet sich beispielsweise auf der Internetseite des Naturparks Altmühltal eine virtuelle Bootstour mit Hinweisen zu Verhalten in der Natur sowie GPS-Downloads und eine Gewässerkarte mit kanurelevanten Inhalten. Wie im Falle von Tourismus-Portalen können auch in kanubezogenen Internetseiten Foren und Blogs implementiert werden. Durch die Bildung von Online Communities, die im Zusammenhang mit diesen Web-2.0-Komponenten stehen, werden Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Kanuten, Kanuverleihern und Naturparkmanagement unterstützt. Die Umsetzung einer Web-2.0-basierten Anwendung zeigt Abb. 3. Das mit dem Web Mapping Tool TripLine umgesetzte prototypische Informationsportal Kanutour Wiesent soll das Potenzial digitaler Medien in diesem Bereich verdeutlichen.

Prinzipiell sind die Kommunikationsmöglichkeiten durch digitale Medien sehr umfangreich. Neben klassischen Internetseiten bieten mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet-PC etc.) Kommunikationskanäle, die mittlerweile nicht nur von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, sondern zunehmend von der gesamten Bevölkerung genutzt werden. Mittels Smartphone-Anwendungen, so genannten Apps, können dynamisch selektive Inhalte angeboten werden. Aktuelle Informationen zu Brut- und Laichzeiten, Wettervorhersagen und Neuigkeiten etc. können vermittelt werden. Die Verknüpfung technischer Aspekte mit nutzerbezogenen Inhalten eröffnet ein großes Potenzial zur typgerechten Lenkung und Information von Kanuten. Bedeutsam ist das vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den Wiesent-Kanuten um ein relativ junges Publikum handelt (speziell die erholungsinteressierten und naturinteressierten Flusswanderer mit im Schnitt 31 bzw. 33 Jahre), das generell gut durch digitale Medien zu erreichen ist. Im Weiteren müssen noch offene Fragen bezüglich konkreter Nutzeranforderungen (Inhalt, Design, Funktionalitäten etc.) der einzelnen Kanufahrertypen geklärt werden, welche letztlich eine wesentliche Grundlage für die Realisierung typgerechter Applikationen darstellen.

6 (Kritische) Zusammenfassung

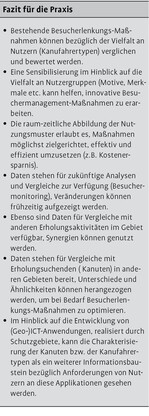

Aufgrund unterschiedlicher, gewässerspezifischer Voraussetzungen gibt es zum Management von Kanuaktivitäten kein auf alle Gewässer übertragbares Patentrezept. In der Regel kommen mehrere Maßnahmen gemeinsam zum Einsatz, wobei in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit der Verwendung von Kommunikationsstrategien geschenkt wird (BKT 2005). Dabei sollten Lösungen nicht nur die Gesamtzielgruppe der Kanufahrer, sondern auch unterschiedliche Kanufahrertypen berücksichtigen. Wie allgemein für Typisierung bezüglich Erholungs- und Natursportaktivitäten üblich, eignen sich auch für den nordbayerischen Fluss Wiesent im Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst Besuchermotive zur Ausweisung von Kanufahrertypen. Anhand von Motivlagen zu Erholung, Gemeinschaftserlebnis, Sport und Natur lassen sich, in Anlehnung an andere kanubezogene Untersuchungen, vier Kanufahrertypen identifizieren. Ausprägungen in Bezug auf Soziodemographie, Wissen zu naturschutzfachlichen Themen, Verhalten beim Kanufahren etc. verdeutlichen, dass das Naturparkmanagement prinzipiell mit vier verschiedenen Kanufahrertypen konfrontiert ist. Allerdings zeigen die Motivlagen der vier Typen auch, dass in der Realität insbesondere Mischtypen vorzufinden sind, und die hier vorgenommen Segmentierung als idealtypisch zu bezeichnen ist. Die durchaus schematische Abgrenzung der einzelnen Typen an Kanufahrern, basierend auf deren Motivationen, zeigt dabei eine gewisse Unschärfe.

Trotz dieser Kritik eröffnet die vorgenommene Typisierung Möglichkeiten im Hinblick auf die Erarbeitung von Maßnahmen zur Unterstützung naturverträglicher Ausübung von Kanuaktivitäten auf der Wiesent. Insbesondere wird das weite Spektrum an unterschiedlichen Kanuten offensichtlich, welches es durch Lenkungsmaßnahmen zu erreichen gilt. So zeigt sich, dass – trotz des generellen Verständnisses von Kanufahren als Natursportart – die Mehrzahl der Kanuten heute keine Natursportler sind, sondern dass die sportliche Komponente für viele der Kanuten von geringer Bedeutung ist und Naturerlebnis bzw. -erfahrung sowie der Erholungsaspekt an sich von entscheidendem Interesse sind. Hier motiviert und inspiriert eine Sensibilisierung auf die Verschiedenheit der Besucher Überlegungen und Diskussionen, um optimierte Besucherlenkungsmaßnahmen und Kommunikationsstrategien zu realisieren.

Literatur

Bachon, U., Clausing, U., Düben, K., Emmerich, A., Homann, W., Kumm, K., Scharnböck, M., Walkowski, F. (1999): Leitbild Kanusport. Schr.-R. Deutscher Kanu-Verband 11, Duisburg.

Beunders, N. (2006): Visitor management and destination management as tools for sustainable regional development. In: Siegrist, D., Clivaz, C., Iten, S., eds., Exploring the nature of management, Proceedings of the third international conference on monitoring and management of visitor flows in recreational and protected areas, University of Applied Sciences Rapperswil, Switzerland, Sept. 13–17 2006, Rapperswil.

BfN (Hrsg., o.J.): NaturSportInfo. http://www.bfn.de/natursport/info/SportinfoPHP/index.php?doc=2&lang=de (letzter Zugriff: 20.09.2011).

BKT (Bundesvereinigung Kanutouristik, 2005): Grundlagenuntersuchung zur Bedeutung und Entwicklung des Kanutourismus in Deutschland. Roth.

Brandenburg, C., Arnberger, A., Muhar, A. (2006): Prognose von Nutzungsmustern einzelner Besuchergruppen in urbanen Erholungsgebieten. CORP 2006 & Geomultimedia 06, Wien, Feb. 13-16 2006. http://www.corp.at/archive/CORP2006_BRANDENBURG.pdf. (letzter Zugriff: 20.09.2011).

Brendle, U. (2002): Kommunikation und Naturschutz. Überlegungen zur Akzeptanzsteigerung des Naturschutzes. In: BfN, Hrsg., Natur zwischen Wandel und Veränderung; Ursache, Wirkungen, Konsequenzen, Springer, Berlin/Heidelberg, 115-133.

Coch, T., Hirnschal, J. (1998): Besucherlenkungskonzepte in Schutzgebieten. Überlegungen zur methodischen Vorgehensweise der Erarbeitung“. Naturschutz und Landschaftsplanung 30 (12), 382-388.

Denman, R. (2001): Guidelines for community-based ecotourism development. WWF International. http://assets.panda.org/downloads/guidelinesen.pdf (letzter Zugriff: 18.07.2011).

Dittmar, V. (2009): Anregende Spritztour. Nordbayrische Nachrichten, 18.07.2009.

Hennig, S., Grossmann, Y. (2009): Erholungsuchende und Besuchermanagement. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (8), 237-244.

Hennig, S., Pfeifer, J. (2011): Infrastrukturen als innovative Maßnahme im Schutzgebietsmanagement. Natur und Landschaft 86 (8), 355-362.

Kleinhückelkotten, S. (2006): Nachhaltigkeit zielgruppengerecht kommunizieren. Vortrag im Rahmen der Expertenwerkstatt „Zielgruppen für die Nachhaltigkeitskommunikation“, 30.11.2006, Hannover.

LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2006): Freizeitaktivitäten in der Landschaft: Handreichung für Tourismusgemeinden zur naturverträglichen Lenkung. Augsburg.

Margraf, C. (2001): Natur und Wassersport im Konflikt. Laufener Seminarbeitr. 2/01, 33-47.

Mönnecke, M. (2006): Kommunikationsmöglichkeiten Natursport – Naturschutz. In: BfN, Hrsg., Natursport und Kommunikation, Tagungsband zum internationalen Fachseminar Basel 2005, „Erlebnis-Konsumgut Natur: verehrt – verzehrt“, Bonn, 30-33.

Pröbstl, U., Prutsch, A. (2009): Natura 2000. Sport und Tourismus. Ein Leitfaden zur Anwendung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. BfN, Bonn.

Riedl, N. (2009): Charakterisierung des Kanusports an der Wiesent unter Einbezug des Naturschutzes im Hinblick auf naturverträgliche Nutzung. Unveröff. Dipl.-Arb., Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Geographie.

Roth, R. (2006): Erlebnis-Konsumgut Natur. In: BfN, Hrsg., Natursport und Kommunikation, Tagungsband zum internationalen Fachseminar Basel 2005, „Erlebnis-Konsumgut Natur: verehrt – verzehrt“, Bonn, 8-10.

Sterl, P., Wagner, S., Arnberger, A. (2006): Kanufahrer und ihre Präferenzen für Besucherzahlen – Untersuchungen zur Erholungsqualität im Nationalpark Donau-Auen, Österreich. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (3), 75-80.

Splitter, R. (2004): Wassersport im Einklang mit der Natur. Praxisleitfaden für Wassersportler & Naturschützer. AUbE Akademie für Umweltforschung & -bildung in Europa e.V., Bielefeld.

Szekers, P. (2003): Lehrpfade. In: Wohlers, L., Hrsg., Methoden informeller Umweltbildung, Peter Lang, Frankfurt.

Wasem, K., Mönnecke, M. (2006): Outdoor activities in nature and landscape – practice-oriented solutions. In: Siegrist, D., Clivaz, C., Iten, S., eds., Exploring the nature of management, Proceedings of the third international conference on monitoring and management of visitor flowing recreational and protected areas, University of Applied Sciences Rapperswil, Switzerland, Sept. 13–17 2006, Rapperswil, 295-297.

Wessely, H. (2000): Sind Outdoorsportler dazu bereit, bei ihrem Sport auf den Naturschutz Rücksicht zu nehmen? Jahrb. Verein zum Schutz der Bergwelt 65, Stuttgart, 7788.

Zeidenitz, C., Hunziker, M. (2006): Freizeitaktivitäten wegen und gegen Natur und Landschaft. In: BfN, Hrsg., Natursport und Kommunikation, Tagungsband zum internationalen Fachseminar Basel 2005: „Erlebnis-Konsumgut Natur: verehrt – verzehrt“, Bonn, 11-19.

Anschriften der Verfasserinnen: Sabine Hennig, OeAW-GIScience, Schillerstraße 30, A-5020 Salzburg, E-Mail sabine.Hennig@oeaw.ac.at; Nadine Riedl, Institut für Geographie, FAU Erlangen Nürnberg, Kochstraße 4, D-91052 Erlangen E-Mail mira-bay@gmx.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.