Risikopotenziale landwirtschaftlicher Nutzung für den Naturschutz erfassen und bewerten

Abstracts

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wird untersucht, wie sich Belange des Naturschutzes mit der umgebenden intensiven Landwirtschaft vereinbaren lassen. Dazu wird eine Methode vorgestellt, mit der sich über eine Risikoanalyse Flächen bestimmen lassen, die für Agrarumweltmaßnahmen besondere Priorität genießen. Das Untersuchungsgebiet ist das Peenetal im östlichen Mecklenburg-Vorpommern. Durch die langgestreckte Form der Schutzflächen entlang der Peene können Randeffekte aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht ausgeschlossen werden.

Für die Bestimmung der Risikoflächen werden mittels eines Geographischen Informationssystems praxisnahe Problemlösungen entwickelt. Als Risiken werden Stoffausträge (N, P), Wasser- und Winderosion und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bewertet sowie der naturschutzfachliche Wert der potenziell betroffenen Flächen im Schutzgebiet. Um den Einsatz finanzieller Mittel für geeignete Maßnahmen effizient zu gestalten, wird eine GIS-gestützte Vorauswahl von Flächen getroffen. Die Datengrundlage sind im Wesentlichen verfügbare amtliche Daten. Dadurch ist der Aufwand vergleichsweise gering und es können größere Flächenkulissen bewertet werden. Das Vorgehen wird für eine ausgewählte Gebietskulisse dargestellt.

Identifying and Evaluating Risk Potentials of Agricultural Use for Nature Conservation – Multicriteria risk analysis for the valley of the River Peene

The research project has analysed how demands of nature protection can be made compatible with the needs of surrounding intensive agricultural production. The study presents a method how to identify areas which have a particular priority for agri-environmental measures via risk analysis. The research area is the valley of the River Peene in Eastern Mecklenburg-Vorpommern. Owing to the elongated shape of the protection areas in the river valley negative environmental boundary effects of neighbouring agricultural production sites cannot be excluded.

For the determination of the risk areas practical solutions have been developed using a GIS. The risks investigated include nutrient outflow (N, P), erosion (water, wind), and the application of pesticides. At the same time the ecological value of potentially affected areas in the protected valley has been evaluated. In order to efficiently apply the financial means particularly suitable sites have been preselected by GIS. The data basis mainly relies on available official sources; this helps to keep the efforts low and to apply the method to a larger area. The paper presents the approach for a selected area.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Zwischen Naturschutzflächen und benachbarten Landwirtschaftsflächen können insbesondere in den Randbereichen Umweltprobleme wie unerwünschte Stoffeinträge oder Beeinträchtigungen der Biodiversität auftreten. Um diesen Problemen effizient, beispielweise mit passenden Agrarumweltprogrammen, begegnen zu können, ist eine räumliche Bestimmung von Risikobereichen besonders dann sinnvoll, wenn es sich um größere Flächenareale handelt. Aufwändige Vor-Ort Untersuchungen – Wasser- und Bodenanalysen oder eine Bestimmung von Fauna und Flora – können in der Regel nur punktuell und in kurzen Zeitspannen durchgeführt werden.

Mit einer Risikoanalyse, die sich auf vorhandene Datenbestände stützt, können potenzielle Bereiche besonderer Umweltrisiken identifiziert und für diese Teilflächen dann entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. Es wird ein anwendbares und übertragbares Verfahren zur Ermittlung von Risikoflächen für einen Teilbereich des Peenetals im östlichen Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Mit dem methodischen Ansatz der Risikoanalyse sollen Informationen für eine räumlich effiziente Reduzierung von Umweltrisiken bereitgestellt werden, die aus der landwirtschaftlichen Nutzung von an Naturschutzgebiete grenzender Flächen entstehen können. Insofern wird auch untersucht, wie sich die Belange einer intensiven landwirtschaftlichen Produktion mit den Anforderungen des Naturschutzes besser vereinbaren lassen. So sollen mögliche Zielkonflikte in den Randbereichen des Peenetals verringert werden.

Eine höhere ökologische Effizienz von Agrarumweltmaßnahmen als üblicherweise soll dadurch erreicht werden, dass Maßnahmen vorrangig auf Flächen durchgeführt werden, die hohe Umweltrisiken aufweisen und/oder in räumlicher Nähe zu naturschutzfachlich besonders wertvollen Teilflächen im Schutzgebiet stehen. Das Verfahren identifiziert effektiv potenzielle landwirtschaftliche Risikoflächen und vergibt gleichzeitig Handlungsprioritäten. Die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe werden an der Maßnahmenentwicklung beteiligt. Mit der freiwilligen Teilnahme an Maßnahmen wird ein kooperativer Ansatz verfolgt, wodurch eine hohe Akzeptanz erlangt werden soll. Mit der Nutzung weitestgehend vorhandener, amtlicher Daten kann auf zeitintensive und teure Felderhebungen verzichtet werden, wodurch geringe Planungs- und Transaktionskosten erreicht werden sollen. Gleichzeitig wird durch die gezielte Flächenauswahl die Wirkung von Maßnahmen gesteigert.

In unserer Kulturlandschaft treten Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zwangsläufig auf. Konzepte im Naturschutz (BMU 2007) erweitern sich zunehmend von einem segregativen Ansatz mit einer Konzentration auf Schutzgebiete zu einem integrativen Anspruch (z.B. Kaule 1991), wodurch es vermehrt zu Konflikten kommen kann, die letztlich die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche betreffen. Die Ansprüche und Erwartungen der Gesellschaft an eine umweltgerechte Produktionsweise in der Landwirtschaft sind ebenfalls gewachsen (Fock et al. 2003). Gerade bei höheren Bodenqualitäten und damit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und hohen Erträgen verursachen mögliche Eingriffe und Beschränkungen hohe Kosten, so dass eine räumlich hohe Zielgenauigkeit erforderlich wird (Mante et al. 2010).

Der Konflikt zwischen intensiver Landwirtschaft und Belangen des Naturschutzes wie der Vermeidung irreparabler Verluste bei Tier- und Pflanzenarten und Beeinträchtigungen der abiotischen Ressourcen existiert schon länger (Flade et al. 2003). Auch im Untersuchungsgebiet treten diese Zielkonflikte auf. Zu nennen sind vor allem die Bodenerosion und Einträge von Nährstoffen, welche Risiken für Arten und Lebensräume bergen. Der naturschutzfachliche Zustand bedeutsamer Gebiete im Peenetal wurde im Jahr 2003 nur noch als „befriedigend“ eingestuft. Eine resultierende Forderung für Teilbereiche war es u.a., die intensive Landwirtschaft auf den Talhängen einzustellen, um so stoffliche Einträge zu verringern (MLUV 2003).

2 Untersuchungsgebiet

Das Peenetal erstreckt sich vom Kummerower See bis zur Mündung der Peene in den Peenestrom bei Usedom. Auf einer Länge von ca. 85km durchquert die Peene dabei die Landkreise Mecklenburger Seenplatte und Vorpommern-Greifswald. Das Untersuchungsgebiet umfasst einen Teilraum des Peenegebietes zwischen Jarmen und Anklam (s. . 1).

Die Gesamtfläche des Peenetals umfasst ca. 35000 ha, die darin enthaltene Kernzonenfläche (NSG) knapp 20000 ha. Die Peenetal-Flussniederung stellt eines der größten geschlossenen und zusammenhängenden Niedermoorgebiete Mittel- und Westeuropas dar. Es handelt sich hierbei um ein kalkreiches Durchströmungsmoor mit einem hohen Anteil an ursprünglichen Pflanzenassoziationen. Die Niederung weist den größten Ursprünglichkeitsgrad aller norddeutschen Flusstäler auf, was die überregionale, europaweite Bedeutung des Peenetals begründet (Hennicke & Kulbe 2005). Das gesamte Peenetal wurde zudem als FFH-Gebiet, sowie weitere Teile als europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) ausgewiesen. Von 1992 bis 2009 wurde das vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderte Naturschutzgroßprojekt „Peenetal/Peene-Haff-Moor“ mit einem Gesamtbudget von 31,3 Mio.€ umgesetzt. Projektziele waren insbesondere der Erhalt bzw. die Aktivierung von Moorkomplexen und des Moorwachstums in gestörten Bereichen, die Wiederherstellung des natürlichen Wasserregimes auf entwässerten sowie gepolderten Flächen und die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung. Am 19.07.2011 wurde der Naturpark „Flusslandschaft Peenetal“ gegründet – nunmehr der neunte in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Pflanzenwelt weist einen sehr hohen Artenreichtum auf. Bisher wurden rund 750 Farn- und Blütenpflanzen (von ca. 1600 Arten in Mecklenburg-Vorpommern) im Peenetal nachgewiesen, davon gelten ca. 180 Arten landesweit als gefährdet, ca. 80 als stark gefährdet und ca. 30 Arten als vom Aussterben bedroht, darunter das Ostsee-Knabenkraut (Dactylorhiza curvifolia), das Preußisches Laserkraut (Laserpitium prutenicum), die Mehl-Primel (Primula farinosa), das Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris) und die Schwarzschopf-Segge (Carex appropinquata). Auch die Tierwelt ist reichhaltig und beherbergt einen hohen Anteil an ursprünglichen Faunenelementen. So wurden 160 Brutvogelarten erfasst: Es finden sich u.a. Rohrdommel (Botaurus stellaris), Flussseeschwalbe (Sterna hirundo), Bekassine (Gallinago gallinago) sowie See-, Fisch- und Schreiadler (Haliaeetus albicilla, Pandion haliaetus, Aquila pomarina) (Hennicke & Kulbe 2005).

3 Datenbasis und Methode

3.1 Datenbasis

Für die Risikoanalyse sollen möglichst vorhandene, beschaffbare Daten verwendet werden, um auf aufwändige Felderhebungen und Messungen vor Ort verzichten zu können. Als weiteres Kriterium für die Auswahl der Datenbasis wurde der „amtliche Charakter“ der jeweiligen Daten herangezogen. Amtliche Daten haben den Vorteil, dass diese ohnehin (i.d.R. für andere Verwaltungszwecke) erhoben und in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Zudem arbeiten beteiligte Behörden und andere Institutionen damit, so dass die Akzeptanz gegenüber projektspezifischen Ansätzen höher sein dürfte. Mit amtlichen Daten als Grundlage kann eine Übertragbarkeit des Ansatzes auf andere Gebiete wesentlich erleichtert werden.

Um den Naturraum möglichst genau charakterisieren zu können, wurden Daten aus den Bereichen Geologie, Relief, Boden, Hydrologie, Meteorologie, Biotope und Schutzgebiete, Vegetation, aber auch zur landwirtschaftlichen Nutzung erhoben. Darüber hinaus wurden Grundlagendaten wie u.a. amtliche Grenzen, topografische Karten, Höhenmodelle und Daten aus dem DLM (Digitales Landschaftsmodell) einbezogen. Um diese Daten in einem GIS nutzen zu können, müssen sie digital vorliegen. Waren lediglich gescannte Kartenwerke vorhanden, so mussten diese zuvor digitalisiert oder ihr Inhalt in digitale Tabellen überführt werden.

Die Nutzung der sogenannten InVeKoS-Daten eröffnet die Integration wichtiger und aktueller Informationen. Das InVeKoS (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem) dient der Anwendung landwirtschaftlicher Beihilferegelungen und ist ein wesentliches Kontrollinstrument für die Agrarausgaben der EU. Die Daten des Systems bilden eine sehr gute Basis für Flächennutzungsanalysen, denn sie liefern jährlich räumlich hoch aufgelöste Informationen zur landwirtschaftlichen Flächennutzung. Die Daten werden in Mecklenburg-Vorpommern auf Basis von Feldblöcken erfasst und liegen digital vor. Grundlage für den Erhalt der Agrarförderung (der Direktzahlungen) ist die jährliche Meldung der Flächen und der jeweils aktuellen Nutzung durch die Landwirtschaftsbetriebe. Es ist von einer hohen Datenqualität auszugehen, da alle Angaben konkreten Kontrollen unterliegen, die bei Falschangaben Sanktionen nach sich ziehen können (Osterburg et al. 2009).

Als Bestandteil sind auch definierte Landschaftselemente enthalten, die für einige Kategorien eine wesentliche umfassendere, zeitnähere und kleinräumigere Erfassung als die amtlichen Biotopkartierungen beinhalten. Die InVeKos-Daten ermöglichen es weiterhin, jedem Feldblock retrospektiv die jeweils angebauten Kulturen und damit über mehrere Jahre entsprechende Fruchtfolgen zuzuordnen, woraus sich dann wiederum umweltrelevante Aussagen über Risiken für z.B. Nährstoff- und PSM-Einträge und Landnutzungsänderungen ableiten lassen. Das große Informationspotenzial dieser Daten steht aus Datenschutzgründen allerdings nur für begrenzte Fragestellungen, insbesondere mit direktem Bezug für die agrarpolitische Förderung, zur Verfügung.

3.2 Methode

Der Ansatz einer Risikoanalyse verfolgt das Ziel, Flächen mit besonderem Umweltrisiko zu identifizieren, um dort vorrangig Maßnahmen zur Verringerung von Umweltrisiken anbieten zu können. Es handelt sich demnach um einen Ansatz der Umweltbewertung bei unvollständiger Information. Für die Ableitung des Risikopotenzials werden zwei Aspekte betrachtet: Zum einen wird das Umweltrisiko der landwirtschaftlichen Produktion anhand verschiedener Kriterien erfasst und bewertet. Zum anderen wird die naturschutzfachliche Wertigkeit der benachbarten Flächen im Schutzgebiet erfasst. So würde beispielsweise ein hohes Umweltrisiko in Verbindung mit einem hohen naturschutzfachlichen Wert zu einer hohen Bewertung führen (s. Abb. 2).

Die hier entwickelte Methode orientiert sich partiell an Elementen der Ökologischen Risikoanalyse, die insbesondere bei Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) angewandt wird. Von Maßnahmen und Projekten ausgehende Umweltbelastungen sollen dabei frühestmöglich ermittelt, beschrieben und bewertet werden (Fürst & Scholles 2008). Typische Ziele einer Ökologischen Risikoanalyse sind eine Beurteilung ökologischer Nutzungsverträglichkeiten bei unvollständiger Information. Auch die in diesem Vorhaben beschriebene Methode versucht mit begrenztem Datenumfang (Verzicht auf Felderhebungen) Risiken zu beurteilen. Hier werden vor allem rezente Gefährdungen von Naturschutzflächen durch die angrenzende agrare Landnutzung bewertet. Auch wenn die Ökologische Risikoanalyse und die hier vorgestellte Risikoanalyse verschieden motiviert sind, so bedienen sie sich doch ähnlicher methodischer Ansätze. Bei der Ökologischen Risikoanalyse wird ein Risikoindex gebildet, in dem aus einzelnen und unterschiedlichen Beeinträchtigungsgrößen nach vorgegebenen Regeln über eine Matrix aggregierte Risiken gebildet werden. Diese auch als Präferenzmatrix bezeichnete Matrix verknüpft im eigenen Vorhaben das Umweltrisiko der Agrarflächen mit der naturschutzfachlichen Wertigkeit der Schutzgebietsflächen und stellt das Risikopotenzial als Wertzahl dar.

Die Gewichtung der verschiedenen Umweltrisiken erfolgt angepasst auf das Untersuchungsgebiet und in Abstimmung mit regionalen Experten. Es wurde beispielsweise das Teilkriterium Winderosion abgewertet (Faktor 0,8 statt 1,0), da weder Aus- noch Eintrag des äolisch erodierten Bodenmaterials konkret verortbar sind. Zudem spielt diese Erosionsart in der besonderen Talsituation eine untergeordnete Rolle. Durch das Risiko Wassererosion (Faktor 1,0) hingegen treten negative Umwelteinflüsse beobachtbar auf. Für den Kriterienblock der Naturschutzflächen ausschlaggebend ist der Beeinträchtigungsgrad, da er den landwirtschaftlichen Einfluss ausdrückt und durch Maßnahmen beeinflussbar ist. Das Kriterium wurde deshalb leicht um den Faktor 1,2 aufgewertet. Das methodische Vorgehen ist so angelegt, dass die Bewertung in Abhängigkeit der jeweiligen Problemsituationen vor Ort sowie entsprechend der Datengüte angepasst werden kann.

Derzeit noch begrenzende Faktoren des Ansatzes bestehen in der z.T. inhomogenen Datenbasis. Dies betraf teilweise die Verfügbarkeit, Aktualität, Komplexität, aber auch Kompatibilität der verwendeten Daten. So wurde die Modellierung des Nährstoffeintrags zu Projektbeginn aufgrund fehlender genauer Modelle extern vergeben (Scheer & Panckow 2010). Mittlerweile wurde in Mecklenburg-Vorpommern für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie eine Regionalisierung diffuser Nährstoffbelastungen erarbeitet, die zukünftig als amtliche und vorliegende Datenquelle genutzt werden kann. Auch bei den Kartenwerken zeichnet sich ein zunehmender Digitalisierungsgrad in den Ämtern und Behörden ab.

Da es sich bei dem Vorgehen um eine Ermittlung der Risikopotenziale handelt, können keine Aussagen über tatsächlich beobachtbare Umweltbelastungen wie z.B. durch Stoffeinträge getroffen werden. Ermittelte hohe Risiken bedeuten aber auch nicht zwangsläufig, dass tatsächlich Belastungen auftreten. Der Ansatz dient daher als Entscheidungshilfe für eine Flächenvorauswahl für entsprechende Maßnahmen und kann damit gegenüber der gängigen Praxis eine deutliche Steigerung der Zielgenauigkeit von Agrarumweltmaßnahmen bedeuten.

Die Bewertung des Risikopotenzials aus der landwirtschaftlichen Nutzung erfolgt über die Teilkriterien Erosionsgefahr, Nährstoff- und Pflanzenschutzmittelausträge. Zusätzlich wird der Wert angrenzender Naturschutzflächen mit den Teilkriterien Grad der Natürlichkeit, Grad der Gefährdung und Grad der Beeinträchtigung ermittelt. Für die Analyse der potenziellen natürlichen Erosion konnte das amtliche Erosionskataster von Mecklenburg-Vorpommern genutzt werden. Der Nährstoffeintrag wurde mit Hilfe eines Bilanzierungsmodells (Scheer & Panckow 2010) berechnet. Für den Pflanzenschutz kam das am Julius Kühn-Institut (JKI) entwickelte Modell SYNOPS (Synoptisches Bewertungsmodell für Pflanzenschutzmittel) zur Anwendung. Für die Bestimmung der Wertigkeit der Naturschutzflächen sind einschlägige landschafts- und vegetationsökologische Bewertungsverfahren angewandt worden.

Die hier beschriebenen Teilkriterien wurden zunächst getrennt voneinander bearbeitet. Die Ergebnisse aller Teilkriterien wurden jeweils in einer fünfstufigen Skala (1 sehr gering, 2 gering, 3 mittel, 4 hoch und 5 sehr hoch) klassifiziert (s. Abb. 2). Da jedoch nicht alle Kriterien vergleichbar sind bzw. gleichen Einfluss auf das Risikopotenzial haben (Relevanz des Kriteriums, Datentiefe und Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Ausgangsdaten), werden sie in einem zweiten Schritt fachlich begründet gewichtet. Die Daten werden in einem weiteren Schritt in einem Indexwert zusammengefasst. Durch Addition dieser beiden Indices in einer Risikomatrix erhält man ein abgestuftes Risikopotenzial.

Auch im Rahmen der Agrarumweltprogramme in den USA finden standardisierte Bewertungsverfahren des Umweltnutzens seit Längerem breite Anwendung, insbesondere für das Conservation Reserve Program (CRP) als größtem Programm des USDA (USDA 2008). Der Umweltnutzen von Maßnahmen wird dabei durch den Environmental Benefits Index (EBI) über eine multikriterielle Risikoanalyse ermittelt, um so prioritäre Flächen mit dem höchsten zu erwartenden Nutzen für Maßnahmen auszuweisen. Der EBI drückt mehrere Umweltziele unterschiedlicher Priorität sowie das Ziel der Kostenminimierung in einer einzigen Maßzahl aus. Er spiegelt den „Pro-Dollar-Nutzen für die Umwelt“ wider und dient als Vergleichsgröße, um ein Ranking der angebotenen Flächen zu erstellen (Mello et al. 2002). Mit einer gezielten Auswahl der Flächen konnte die ökologische Wirksamkeit nachweislich verbessert werden (Plankl 1999). Der Ansatz der Risikoanalyse im Peenetal zur Flächenauswahl folgt dem Grundkonzept des EBI.

Zusätzlich zur Analyse von Risiken wird durch das Institut für Umweltplanung der Universität Hannover das Biotopentwicklungspotezial (BEP) der landwirtschaftlichen Untersuchungsflächen ermittelt. Das BEP beschreibt das Potenzial eines Standortes von für den Naturschutz mehr oder minder wertvollen Biotopen. Es basiert insbesondere auf abiotischen Milieubedingungen – vor allem denen des Bodens (Bodenwasserhaushalt, Nährstoffgehalt und Bodenreaktion). Landwirte werden somit in die Lage versetzt, geeignete Flächen zur Realisierung von Kompensationsmaßnahmen anzubieten, aussichtsreiche Flächen für Programme zur erfolgsorientierten Honorierung auszuwählen oder andere Agrarumweltmaßnahmen auf diese Gebiete zu lenken (v.Haaren et al. 2008). Auch andere, ertragsstärkere Standorte bergen grundsätzlich ein hohes BEP, waren aber nicht Teil der Untersuchung, da sie außerhalb des eigentlichen Untersuchungsgebietes lagen. Auch aus Sicht des Naturschutzes ist die Beachtung des BEP vorteilhaft, da finanzielle Mittel für die Biotopentwicklung effizienter genutzt werden können.

4 Ergebnisse

4.1 Bearbeitung der Teilkriterien

Erosion

Die Untersuchung der Erosion durch Wasser und Wind ist ein wesentlicher Punkt in der Risikoanalyse. Die Daten werden im Erosionskataster Mecklenburg-Vorpommern gehalten und sind im Feldblockkataster hinterlegt. Das Erosionskataster M-V, welches einen gemittelten Erosionswert für jeden Feldblock enthält, basiert auf einem vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V in Auftrag gegebenen detaillierten Erosionsmodell (Wassererosion 25x25m, Winderosion 10x10m), welches im Weiteren Verwendung fand. Die Ausweisung potenziell wassererosionsgefährdeter Flächen erfolgt auf der Grundlage des mittleren Bodenabtrages in Anlehnung an die DIN 19708, nach der die potenzielle Bodenerosionsgefährdung von Böden durch Wasser mit Hilfe der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) zu ermitteln ist.

Im Ergebnis befinden sich zwölf Feldblöcke in einer mittleren (Stufe 3), zehn in einer hohen (Stufe 4) und fünf in einer sehr hohen (Stufe 5) potenziellen Risikostufe. Bei den Stufen 4 und 5 sind hauptsächlich die wassererosionsgefährdeten Talrandlagen für die Eingruppierung in das hohe bis sehr hohe Erosionspotenzial ausschlaggebend. Bei der Ausweisung der Erosionsgefährdung durch Wind ist nach DIN 19706 die Verknüpfung folgender Einflussgrößen entscheidend: Erodierbarkeit des Bodens, Jahresmittel der Windgeschwindigkeit und Schutzwirkung von Windhindernissen. Bei der Winderosion sind 27 Feldblöcke in der Stufe 3 und 14 in den Stufen 4 und 5 vorzufinden.

Nährstoffe

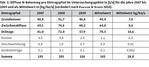

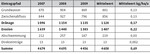

Ziel der Bewertung war die Quantifizierung diffuser Nährstoffausträge durch Stickstoff (N) und Phosphor (P) landwirtschaftlicher Nutzflächen und die Risikobetrachtung für die angrenzenden Naturschutzflächen. Als Basis wurden die diffusen Nährstoffeinträge im Untersuchungsgebiet (6616ha landwirtschaftliche Fläche) für die Jahre 2007–2009 mit einem Bilanzierungsmodell (Panckow 2008, Scheer et al. 2007) pfadnutzungsspezifisch quantifiziert. Wie in Tab. 1 und 2 ersichtlich, wurden die folgenden Eintragspfade untersucht: Grundwasser, Zwischenabfluss, Dränageabfluss, Erosion, Abschwemmung und Direkteinträge.

Deutlich zu erkennen ist, dass in allen drei Jahren die diffusen N-Einträge über die Eintragspfade Dränage, Zwischenabfluss und Grundwasser dominieren. Die anderen Pfade waren nicht relevant.

Anders als bei den N-Einträgen erweist sich für die diffuse P-Belastung der Eintragspfad Erosion als der relevanteste. In allen drei Jahren werden über ihn die höchsten P-Einträge verursacht, sie betragen im Modell zwischen 30 und 35 % der gesamten P-Einträge im Untersuchungsgebiet.

Pflanzenschutz

Die Ermittlung des Umweltrisikos durch Pflanzenschutzmaßnahmen ist die komplexeste Aufgabenstellung innerhalb der Risikoanalyse. Hierfür ausgewählt wurde das computergestützte Modell SYNOPS vom Julius Kühn-Institut, welches die relativen Veränderungen von Risiken für aquatische und terrestrische Ökosysteme berechnet, die durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln entstehen. Es beschreibt das vom chemischen Pflanzenschutz ausgehende Umweltrisiko (Grimm & Hülsbergen 2009). Das Modell verknüpft Informationen über die Anwendung von PSM sowohl über die Eigenschaften der eingesetzten Substanzen als auch über die Anwendungsbedingungen. Das Risikopotenzial wird als Quotient der abgeschätzten Umweltkonzentration und der Toxizität der Substanz angegeben. Als Wert für Toxizität wird die letale Konzentration (LC50) bzw. letale Dosis (LD50) des Wirkstoffs für bestimmte Stellvertreterorganismen benutzt (Gutsche & Strassemeyer 2007).

Da für das Projekt der Fokus auf den Einträgen in Oberflächengewässer lag, fungieren Algen, Wasserflöhe und Fische als Stellvertreterorganismen. Wichtig für die Nutzung des Modells SYNOPS ist das Vorliegen repräsentativer Daten über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Dazu wurde zusammen mit dem JKI ein Ansatz erarbeitet, der die Nutzung von InVeKoS-Daten zur Bestimmung der Kulturen und die Ableitung der eingesetzten PSM aus Daten der NEPTUN-2000-Erhebung beinhaltet. Im Rahmen dieser Erhebungen wird der Pflanzenschutzmitteleinsatz kulturartenspezifisch statistisch erfasst. Mit Hilfe der InVeKoS-Daten konnten die Fruchtarten für Feldblock und Jahr ermittelt werden. Die Einhaltung der jeweiligen Abstandsauflagen (sowohl bundeslandspezifisch als auch mittelspezifisch) wurde vorausgesetzt und ist aufgrund der Cross-Compliance-Relevanz auch ganz überwiegend tatsächlich gegeben. Um die Fruchtarten aus InVeKoS den einzelnen Schlägen zuordnen zu können, mussten die 44 Feldblöcke durch Luftbildauswertung in 136 Schläge unterteilt werden.

Im Ergebnis liegen zwei Schläge in Stufe 4 und 13 in Stufe 3. Nach Analyse der Ergebnisse ist die Ursache für diese potenziellen Risiken weniger in den Fruchtfolgen und damit in einzelnen Kulturen zu suchen als vielmehr im naturräumlichen Kontext der Flächen. Große Auswirkungen haben demnach Faktoren wie die Anbindung an Gewässer, vorhandene Drainagen, das Gefälle der Schläge und deren Bodeneigenschaften.

Bewertung der Naturschutzflächen

Die Entwicklung eines Bewertungssystems und die eigentliche Bewertung der Naturschutzflächen wurde vom Zweckverband Peenetal-Landschaft vorgenommen. Die Bewertungen und floristischen Kartierungen erfolgten in der Vegetationszeit 2010. Ziel der Arbeiten war die Charakterisierung und Bewertung von insgesamt 35 ausgewählten Schutzgebietsflächen. Für die Flächenauswahl lag der Fokus grundsätzlich auf den Bewirtschaftungseinflüssen der Landwirtschaft auf die Pflanzengesellschaften im Peenetal. Wenn möglich, wurde unterhalb jedes Ackerfeldblocks an repräsentativer Stelle eine Untersuchungsfläche von jeweils 25m² festgelegt. Innerhalb dieser Flächen wurden sämtliche erkennbaren Pflanzen erfasst und in Häufigkeitsklassen nach Braun-Blanquet eingeteilt. Die Beschreibung der einzelnen Vegetationseinheiten gliedert sich in die praxisbezogenen Bewertungskriterien Natürlichkeitsgrad, Gefährdungsgrad und Beeinträchtigungsgrad (Berg et al. 2004, Kulbe 2011). Das Kriterium Natürlichkeitsgrad beschreibt den Kultureinfluss. Der Gefährdungsgrad stellt die Gefährdung der einzelnen Vegetationsformen dar. Für das Kriterium Beeinträchtigungsgrad wird der offensichtliche Stoffeintrag durch die angrenzende Landwirtschaft bewertet, welcher durch bestimmte Pflanzen (Ruderalpflanzen, Nitratanzeiger usw.) deutlich angezeigt wird. Zumeist finden sich solche Strukturen entlang der Abflussbahnen und Erosionsrinnen des Oberflächenwassers, aber auch im Mündungsbereich von Dränagen.

Nach Zusammenfassung der drei Teilkriterien ergeben sich 13 Flächen mit hohem bis sehr hohem Naturschutzwert (fünfmal Stufe 4 und achtmal Stufe 5) sowie 18 mit mittlerer Wertigkeit (Stufe 3). Für die Zielstellung der Verringerung von Risikopotenzialen ist der Beeinträchtigungsgrad Kern des Kriteriums, da er den landwirtschaftlichen Einfluss darstellt und durch Maßnahmen beeinflussbar ist.

4.2 Risikopotenzial und daraus abgeleitete prioritäre Flächen

Durch das Zusammenfassen der beiden zunächst parallel bearbeiteten Kriterien „potenzielle Gefährdung durch Agrarflächen“ und „Wertigkeit der Naturschutzflächen“ werden das Risikopotenzial und damit auch die prioritären Flächen ermittelt (s. Abschnitt 3.2). Für die Maßnahmenumsetzung kann eine Priorisierung innerhalb dieser Flächen aus der Rangfolge des Risikopotenzials abgeleitet werden. Auf dieser Grundlage erfolgt die Auswahl von Flächen, auf denen vorrangig Maßnahmen zur Verringerung von Umweltrisiken angeboten werden könnten. Die in Abb. 3 dargestellten 29 prioritären Flächen untergliedern sich in drei mit sehr hohem Risikopotenzial (Stufe 5), sechs mit hohem (Stufe 4) und 20 mit mittlerem Risikopotenzial (Stufe 3). Es handelt sich bei ihnen in der Regel entweder um relativ große Feldblöcke und/oder Flächen mit hoher Anbindung an Gewässer und großer Kontaktzone zum Naturschutzgebiet.

4.3 Ergebnisdiskussion

Bevor ein Überblick zu den erzielten Ergebnissen gegeben wird und um diese richtig einordnen zu können, soll an dieser Stelle auf die Aussagekraft der Ergebnisse eingegangen werden. Der gewählte methodische Ansatz geht von der Verwendung vorhandener, administrativ erhobener Daten und dem Verzicht auf aufwendige Felderhebungen aus und bedient sich möglichst verfügbarer Modelle. Es wird somit der Versuch unternommen, Prozesse in der Umwelt qualitativ und quantitativ mit vorhandenen Informationen und wissenschaftlich erarbeiteten Algorithmen zu beschreiben. Es treten Informationsverluste z.B. bei der Datenaufbereitung und Klassifizierung auf, welche jedoch notwendig und beabsichtigt sind, um die Daten operabel zu machen.

Dennoch ermittelt diese Methode verwertbare Aussagen und beinhaltet eine deutliche Reduzierung des Untersuchungsaufwands und damit der aufzubringenden finanziellen Mittel. Sie ist deshalb besonders geeignet für größere Gebiete, in denen potenzielle Konflikte zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und dem Naturschutz auftreten können. Daraus ergibt sich jedoch auch, dass die prioritären Flächen, welche in der Vorauswahl ermittelt wurden, gegebenenfalls in natura in Augenschein genommen werden müssen, um ihre reale Eignung für Maßnahmen zu prüfen.

Schwerpunkt der ermittelten Risiken ist primär die potenzielle Erosion durch Wasser und die damit verbundenen sekundären Folgen wie der Eintrag von Nährstoffen und PSM in das angrenzende Schutzgebiet. Die Einflüsse der Winderosion und des Pflanzenschutzes spielen im zugrundeliegenden Modell generell nur eine untergeordnete Rolle. Bei den Nährstoffeinträgen dominieren die diffusen N-Einträge über die unterirdischen Eintragspfade Dränage, Zwischenabfluss und Grundwasser. Beim naturschutzfachlichen Wert der untersuchten NSG-Flächen weisen knapp 30 % hohe bzw. sehr hohe Wertigkeiten auf. Gut 40 % haben einen mittleren Wert und besitzen damit großes Potenzial für eine Biotopentwicklung.

5 Ausblick

Für das Projekt „Verringerung von Risikopotenzialen aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung für den Naturschutz im Peenetal“ konnte eine Methode zur Risikoanalyse und zur Ermittlung von prioritären Flächen entwickelt werden. Das erarbeitete Verfahren wurde mit den naturräumlichen Daten des Projektgebiets erfolgreich erprobt. Die Rückverfolgbarkeit der Ursachen für ein jeweiliges Risikopotenzial ist durch die tabellarische Datenaufbereitung gegeben. So können für die anschließende Maßnahmenentwicklung und -planung der Grund für die Einstufung in eine Risikoklasse und die genaue räumliche Lage ermittelt werden.

Durch die Nutzung vorhandener, amtlicher Daten und anerkannter Verfahren ist die Übertragbarkeit der im Projekt entwickelten Methode auch auf andere Gebiete grundsätzlich gegeben. Vorteile dabei sind die vergleichsweise geringen Aufwendungen bei der Datenerfassung und Analyse, die flächengenaue Maßnahmengestaltung und die dadurch mögliche höhere ökologische und ökonomische Effizienz. Die aktuellen Schwerpunkte in der weiteren Projektdurchführung liegen zum einen bei der Akzeptanzuntersuchung verschiedener möglicher Maßnahmen und zum anderen bei der beispielhaften Umsetzung von Maßnahmen auf den prioritären Flächen. Für die Maßnahmenplanung werden Einzelmaßnahmen (z.B. Pufferstreifen, Blühflächen, Erosionsschutzpflanzungen, Schlaguntergliederung z.B. mit Grünstreifen) zu neuen Maßnahmensets zusammengestellt.

Ein neues Anwendungsfeld für Risikoanalysen dürfte sich durch die Legislativvorschläge der EU-Kommission zur Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2014 ergeben. Bestandteil der Vorschläge ist unter anderem die Ausweisung von 7 % ökologischer Vorrangfläche von den betrieblichen Ackerflächen als Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen als Teil der so genannten Ökologisierungskomponente (EU COMM 2011). Auch wenn verwaltungstechnische Details noch nicht feststehen, ist es offensichtlich, dass landwirtschaftliche Betriebsleiter für eine Umsetzung dieser Auflage höchstens zufällig Flächen auswählen, die einen besonders hohen ökologischen Nutzen generieren. Eine entsprechende Beratung könnte die ökologische Effizienz deutlich steigern und mit Hilfe einer Risikoanalyse kann eine Flächenvorauswahl auch für größere Gebietskulissen erfolgen.

Dank

Die Autoren danken der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle und fachliche Förderung des Vorhabens. Dank gilt insbesondere unseren Kooperationspartnern u.a. der Leibniz Universität Hannover, Institut für Umweltplanung, und allen weiteren Personen und Einrichtungen, die im Rahmen des Vorhabens mitgewirkt haben. Dazu zählen vor allem das Landesamt für innere Verwaltung M-V, das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V und die zuständigen Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt. Ausdrücklich danken wir Herrn Dr. Strassemeyer vom JKI in Kleinmachnow für die intensive Mitarbeit am Kriterium Pflanzenschutz. Auch den Mitarbeitern des Zweckverbandes Peenetal-Landschaft als ortskundige und fachlich versierte Ansprechpartner sei hier Dank gesagt. Besondere Anerkennung gilt den Landwirten, die ihre betrieblichen Daten sowie Flächen für Demonstrationszwecke und beispielhafte Maßnahmen zur Verfügung stellten.

Literatur

Berg, C., Dengler, J., Abdank, A., Isermann, M. (Hrsg., 2004): Die Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Gefährdung – Textband. Weissdorn, Jena, 60-71.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007): Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. 1. Aufl., 47-48.

EU COMM (Europäische Kommission, 2011): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rats mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, 2011/0280. Brüssel. 19-20, 47.

Flade, M., Plachter, H., Henne, E., Anders, K. (Hrsg., 2003): Naturschutz in der Agrarlandschaft – Ergebnisse des Schorfheide-Chorin-Projektes. Quelle & Meyer, Wiebelsheim, 11.

Fock, T., Grünwald, M., Kasten, J., Vetter, L., Zander, B. (2003): Landwirtschaft und Naturschutz im großflächigen Marktfruchtbau. In: Landwirtschaftliche Rentenbank, Hrsg., Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Flächennutzung, Schr.-R. 18, Frankfurt/Main, 49-92.

Fürst, D., Scholles, F. (Hrsg., 2008): Handbuch Theorien und Methoden der Raum- und Umweltplanung. 3. Aufl. Rohn, Dortmund, 109-110, 458-460.

Grimm, C., Hülsbergen, K.-J. (2009): Nachhaltige Landwirtschaft – Indikatoren, Bilanzierungsansätze, Modelle. Initiativen zum Umweltschutz 74, Erich Schmidt, Berlin, 137.

Gutsche, V., Strassemeyer, J. (2007): SYNOPS – ein Modell zur Bewertung des Umwelt-Risikopotentials von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Nachrichtenblatt Deutscher Pflanzenschutzdienst 59. Ulmer, Stuttgart.

haaren, C. von, Hülsbergen, K.-J., Hachmann, R. (2008): Naturschutz im landwirtschaftlichen Betriebsmanagement – EDV-Systeme zur Unterstützung der Erfassung, Bewertung und Konzeption von Naturschutzleistungen landwirtschaftlicher Betriebe. ibidem, Stuttgart, 103.

Hennicke, F., Kulbe, J., Zweckverband „Peenetal-Landschaft“ (Hrsg., 2005): Ein Nationalpark im Peenetal. Broschüre, Anklam, 3-11.

Kaule, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. 2. Aufl., Ulmer, Stuttgart, 172-184.

Kulbe, J. (2011): Floristische Kartierung und Bewertung zum Forschungsprojekt „Verringerung von Risikopotenzialen aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung für den Naturschutz im Peenetal“. Unveröff. Mskr.

Mante, J., Wagner, A., Czybulka, D., Gerowitt, B. (2010): Blühstreifen als Kompensationsmaßnahmen auf dem Acker – naturschutzfachliche Einschätzung und rechtliche Bewertung am Beispiel von intensiv genutzten Agrarregionen in drei Bundesländern. Berichte über Landwirtschaft 88 (1), 37.

Mello, I., Heissenhuber, A., Kantelhardt, J. (2002): Das Conservation Reserve Program der USA – eine Möglichkeit zur effizienten Entlohnung von Umweltleistungen der Landwirtschaft?; Berichte über Landwirtschaft 80 (1), 85-93.

MLUV (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Hrsg., 2003): Die Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern. Demmler, Schwerin, 236-238.

Osterburg, B., Nitsch, H., Laggner, B., Roggendorf, W. (2009): Auswertung von Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems zur Abschätzung von Wirkungen der EU-Agrarreform auf Umwelt und Landschaft. Arbeitsber. vTI-Agrarökonomie, Institut für Ländliche Räume, Braunschweig, 31.

Panckow, N. (2008): Entscheidungsunterstützungssystem im Flussgebietsmanagement: Emissionsmodellierung signifikanter Nährstoffeinträge aus der Fläche. Diss. Institut für Freiraumentwicklung, Leibniz Universität Hannover.

Plankl, R. (1999): Honorierung ökologischer Leistungen – Erfahrungen mit dem US-amerikanischen „Conservation Reserve Program“ (CRP). In: Mehl, P., Hrsg., Agrarstruktur und ländliche Räume: Rückblick und Ausblick, Festschrift, Landbauforschung Völkenrode, Sonderh. 201, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Braunschweig, 163-175.

Pfeiffenberger, M., Fock, T. (2011): Risk estimation of agricultural land use for nature protection areas. In: Gesellschaft für Ökologie (GfÖ) – Book of Abstracts, Berlin, 300.

Scheer, C., Panckow, N. (2010): Quantifizierung diffuser Nährstoffausträge landwirtschaftlicher Nutzflächen und Risikobetrachtung für die angrenzenden Naturschutzflächen. Projektbericht im Forschungsvorhaben: Verringerung von Risikopotenzialen aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung für den Naturschutz im Peenetal. Unveröff. Mskr., 10-15.

Scheer, C., Panckow, N., Kunst, S. (2007): Entwicklung eines optimierten Bilanzierungsmodells zur Quantifizierung diffuser Nährstoffeinträge als Instrument zur Umsetzung der EG-WRRL. Abschlussbericht zum gleichnamigen F&E-Vorhaben im Auftrag des Niedersächsischen Umweltministeriums. Unveröff. Mskr.

USDA (United States Department of Agriculture, 2008): Conservation Reserve Program, Summary and Enrollment Statistics FY 2007. http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/annual_consv_2007.pdf, gefunden am 18.04.2011, preamble.

Anschrift der Verfasser: Dipl. Geoök. Matthes Pfeiffenberger, Prof. Dr. Theodor Fock, Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften, Brodaer Straße 2, 17033 Neubrandenburg, E-Mail fock@hs-nb.de, pfeiffenberger@hs-nb.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.