Energetische Verwertung von Landschaftspflegeholz

Abstracts

Gehölzpflegemaßnahmen sind im Südschwarzwald ein traditioneller Bestandteil der Bewirtschaftung von Extensivweidesystemen. Durch den Rückzug der landwirtschaftlichen Nutzung auf schwierig zu bewirtschaftenden Standorten steigt zum Zwecke der Offenhaltung der Landschaft der Bedarf an Entstockungsmaßnahmen. Parallel zu dieser Entwicklung hat Holz als nachwachsender Rohstoff einen immer größeren Stellenwert in der nachhaltigen Energieversorgung.

Inwieweit im Naturraum Südschwarzwald Landschaftspflegeholz eine Bedeutung für die energetische Verwertung darstellt und in welchem Umfang Landschaftspflegekosten durch eine logistisch optimierte Nutzungskette reduziert werden können, war Bestandteil eines Leader-Projektes. Das Ergebnis der flächenscharfen Erhebung von Offenlandgehölzen in sechs Kommunen des Schwarzwaldes zeigt, dass Gehölzstrukturen im Durchschnitt einen Anteil von 13 % an der Offenlandfläche einnehmen und mittlere Holzvorräte von 211 Erntefestmeter mit Rinde pro ha aufweisen. Die im Rahmen der Potenzialstudie erfassten Werte wurden anhand tatsächlich durchgeführter Pflegemaßnahmen bestätigt. Gehölzsukzessionen im Bereich des Offenlandes stellen somit im Südschwarzwald ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für die energetische Nutzung dar. Rechnet man die gewonnenen Ergebnisse auf die Gesamtfläche des Naturraums Südsschwarzwald hoch, so ergibt sich bei einem 30-jährigen Nutzungsintervall die Perspektive, eine Holzhackschnitzelmenge von ca. 140000 srm m.R./a aus dem Bereich von Offenlandgehölzen bereitzustellen.

Energetic Processing of Wood from Landscape Management Measures – Potential study in the Southern Black Forest

In the Southern Black Forest maintenance measures of shrubs and trees are a traditional part of the cultivation of extensive pasture systems. Due to the withdrawal of agriculture on sites difficult to be cultivated there is an increasing need of trimming and cutting in order to keep the landscape open. At the same time the value of wood as renewable resource has continuously increased in the context of sustainable energy supply.

In the context of a LEADER project the following questions were investigated: what is the significance of wood from landscape management measures for energetic recovery, and to what extent can the costs for landscape management measures be reduced by logistically optimising the value added chain. The results of the site-specific investigation of shrubs and tress in the open landscape in six municipalities in Southern Black Forest show that these wooded areas on the average cover 13 % of the open countryside with an mean timber-growing stock of 211 m³ of timber harvested with bark. The values recorded in the potential study have been confirmed by the management measures actually carried out.

The results allow the conclusion that the potential of tree and shrub succession in the open countryside should not to be underestimated. By extrapolating the findings on the total area of the region Southern Black Forest the calculations lead to the perspective that about 140,000 m³ woodchips (with bark) might be supplied supposing a utilisation interval of 30 years.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Infolge des Rückgangs der Rinderhaltung und der Verminderung kleinbäuerlicher Nutzung auf schwierig zu bewirtschaftenden Grünlandstandorten der Mittelgebirge führen natürliche Prozesse zu einer schleichenden Zunahme von Gehölzen und Wald (z.B. Bode 2005, Kersting 1991, Reinbolz 2004, Weis & Hülemeyer 2010). Aus naturschutzfachlicher Sicht und für den Erhalt des traditionellen Landschaftsbildes hat die zeitweilige Unterbrechung von Sukzessionen durch Gehölzpflege einen hohen Stellenwert. Landschaftspflegemaßnahmen in Form von Ausstockungen sind im Schwarzwald eine traditionelle und häufig praktizierte Form der Landschaftspflege (Martin 2001).

In der Vergangenheit wurde im Rahmen von Pflegemaßnahmen auf Extensivweidesystemen der Gehölzaufwuchs sehr häufig verbrannt, da eine stoffliche Verwertung von Sukzessionen sich wegen mangelnder Holzqualitäten oder zu hohen Erntekosten nicht lohnte. Nach Seidl & Konold (2009) ist das bei Landschaftspflegemaßnahmen anfallende Holz wegen seiner geringen Qualität von einer hochwertigen Weiterverarbeitung ausgenommen. Die konsequente energetische Verwertung von Gehölzsukzessionen scheiterte bisher einerseits an einem relativ geringen lokalen Brennholzbedarf im dünn besiedelten ländlichen Raum und andererseits an einem hohen Angebot an einfach zu werbendem Brennholz. Für die effektive Nutzung von Energieholz ist eine relativ aufwändige und teure Technik, die sich im Maschinenpark von Landwirten in der Regel nicht findet, unentbehrlich. Dies ist eine weitere Ursache dafür, dass naturschutzrelevante Nutzungspotenziale bisher nicht ausgeschöpft wurden (ARGE 2011).

Im Rahmen einer verstärkten Nutzung regenerativer Energien verändern sich die Rahmenbedingungen derzeit und der Ausbau von holzbasierten Wärmenetzen in den Zentren eröffnet eine Perspektive für den Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft im ländlichen Raum. Dies setzt allerdings voraus, dass sich Landnutzer, Forstunternehmer, Hackschnitzelproduzenten und Wärmenetzbetreiber zu einer Nutzungskette zusammenschließen. In diesem relativ neuen Kontext stellt sich Kernfrage nach der Bedeutung von Landschaftspflegehölzern für die energetische Nutzung.

Im Rahmen eines Leader-Projektes (siehe Kasten) wurde im Naturraum Südschwarzwald u.a. das Potenzial an energetisch nutzbarem Landschaftspflegeholz in einem Bereich von knapp 6000 ha Offenlandfläche erfasst und bewertet. Das bearbeitete Untersuchungsgebiet liegt in den sechs Gemeinden Bernau, Münstertal, Oberried, Simonswald, St. Blasien (Ortsteil Menzenschwand) und Zell im Wiesental. Ziel der Potenzialstudie war es, neben dem Umfang von Sukzessionsflächen auch Aufschluss über die technischen Schwierigkeiten und die Wirtschaftlichkeit von potenziellen Pflegemaßnahmen zu erhalten. Das Potenzial an energetisch verwertbarem Landschaftspflegeholz besteht neben Sukzessionsflächen auf Weiden insbesondere auch aus Waldrändern, Feldhecken, Ufer- und Feldgehölzen, die für ihren Erhalt einer turnusmäßigen Gehölzpflege unterliegen.

Das Leader-Programm ist ein Bestandteil der europäischen Agrarförderung. In ausgewiesenen kleinräumigen Leader-Regionen werden Entwicklungsstrategien und Projekte gefördert, die den spezifischen regionalen Gegebenheiten Rechnung tragen. Leader propagiert einen so genannten „bottom-up-Prozess“, d.h. es wird darauf Wert gelegt, dass Projekte und Aktivitäten, für die insgesamt 5 % des Agrarumwelthaushalts zur Verfügung stehen, von den Bewohnern und Akteuren vor Ort selbst ausgehen. Ziele von Leader sind u.a. die Verbesserung der Lebens- und Einkommensverhältnisse im ländlichen Raum sowie die Sicherung der natürlichen und kulturellen Eigenarten der Gebiete.

In bisherigen Potenzialstudien (z.B. Buddenberg & Kralemann 2002, Marutzky 2004, Meinhardt 2000) wurden Energieholzpotenziale mit relativ hoher Ungenauigkeit auf Bundes- oder Landesebene statistisch hochgerechnet. In weiteren Arbeiten (z.B. Hepperle 2006, Kay et al. 2010) wurden die Möglichkeiten der Energieholznutzung auf die Waldwirtschaft begrenzt. In geringem Umfang (z.B. Cremer 2007, Seidl & Konold 2009) wurden vorhandene Holzmengen über tatsächlich durchgeführte Maßnahmen bestimmt. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden Gehölzstrukturen des Offenlandes in einem relativ großen Flächenumfang (60 km2) durch Begehungen erfasst und in Bezug auf Holzvorräte sowie technische und wirtschaftliche Nutzbarkeit vor Ort bewertet. Im Rahmen von zehn Pflegemaßnahmen wurden die Ergebnisse der Potenzialanalysen mit den tatsächlichen Erntemengen und Pflegekosten abgeglichen.

2 Methodisches Vorgehen

Die Erfassung von Gehölzbeständen außerhalb des geschlossenen Waldes wurde mittels Geographischem Informationssystem zunächst an aktuellen Luftbildern durchgeführt. Als Informationsquelle für das Alter und die Entstehung „neuer“ Gehölzstrukturen wurde der Walddecker von historischen topographischen Karten verwendet, die einen Bearbeitungsstand von 1965 bis 1972 aufweisen. Aktuelle Luftbilder und historische Karten (Quelle: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg) wurden in Deckung miteinander gebracht und verglichen. Da Aufforstungen im vergangenen Jahrhundert im Schwarzwald überwiegend mit Fichten durchgeführt wurden, sind Sukzessionen und Aufforstungen auch am Luftbild gut zu differenzieren und „neue“, spontan entstandene Gehölzstrukturen einfach zu lokalisieren.

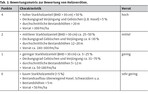

Im Anschluss an die Luftbildauswertung wurden die im GIS abgegrenzten Bereiche flächig begangen. Im Rahmen dieses zweiten Erfassungsschrittes wurde das theoretische Potenzial anhand einer neunstufigen Bewertungsskala klassifiziert. Hierfür wurden neben der Abgrenzung der Flächen und den daraus resultierenden Flächengrößen auch Holzvorräte, Erschließung und Parzellierung als bewertungsrelevante Parameter mit Hilfe einer Schnellansprache vor Ort eingeschätzt. Die beim Parameter Erschließung aufgeführten Unterkriterien (z.B. Rückedistanzen) dienten als Orientierungshilfen und wurden nicht numerisch miteinander verrechnet. So können beispielsweise kurze Rückedistanzen den Einsatz eines Seilkrans nicht ausgleichen, da bereits ein einzelnes Unterkriterium zu einer schlechten Erschließungssituation führen kann. Beim Parameter Holzvorrat hängen die aufgelisteten Unterkriterien unmittelbar miteinander zusammen: Bestände mit hohen Starkholzanteilen haben stets auch große Bestandshöhen und geringe Gebüschanteile. Da hohe Vorräte einen größeren Einfluss auf die Leistung eines Nutzungssystems haben als die Erschließung, wurden Bestände mit hohem Holzvorrat mit vier statt drei Punkten bewertet.

Im Parameter Erschließung gehen Rückedistanzen, die Steilheit des Geländes und die Anforderungen an die Erntetechnik ein. In abgeschwächter Form hat auch die Parzellierung der Flächen Auswirkung auf die Bewertung, da eine Vielzahl von Flächenbesitzern den Abstimmungsbedarf für eine Pflegemaßnahme erhöht. Liegt der bewertete Bestand auf einem einzigen Flurstück, wurde ein Zusatzpunkt vergeben.

In der Summe konnten die Bestände mit einer Punktzahl von null bis acht Punkten bewertet werden, wobei in allen erfassten Flächen mindestens ein Bewertungspunkt vorlag.

3 Ergebnisse der Potenzialanalyse

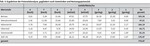

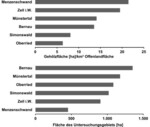

Insgesamt wurde eine Offenlandfläche von 5989 ha bearbeitet und die darin gelegenen Gehölzstrukturen in einer Größe von 774,47 ha erfasst. Daraus ergibt sich ein mittlerer Gehölzanteil von 13 % an der Offenlandfläche. Die absolut erfassten Bestände nach Wertstufen in den einzelnen Gemeinden ergeben sich aus Tab. 3.

Die untersuchten Landschaftsausschnitte in den sechs Gemeinden haben unterschiedliche Größen. Sie variieren zwischen 1352 ha in Bernau und 453 ha in St. Blasien/Menzenschwand.

Um die Ergebnisse der Potenzialanalyse vergleichbar zu machen, wurden die erfassten Gehölzflächen jeweils auf 1 km2 (100 ha) Offenland bezogen. Als Ergebnis zeigt sich, dass in den einzelnen Gemeinden der Anteil der Gehölzstrukturen an der offenen Landschaft sehr stark (Faktor 3,3) variiert. Die Gemeinden, die einen hohen Anteil an gemeindeeigenen Offenlandflächen an der Untersuchungsfläche haben, tragen auch einen vergleichsweise hohen Anteil an Gehölzstrukturen im Offenland. Hierzu zählen Menzenschwand, Zell und Münstertal. Dies liegt daran, dass landwirtschaftlich ungünstig gelegene Flächen in Privatbesitz viel häufiger aktiv und mit Hilfe von Transferleistungen (Subventionen) zu Wirtschaftswäldern aufgeforstet wurden. In den Gemeinden mit hohem Anteil an kommunalen Flächen (Allmendweiden) hat bei nachlassendem landwirtschaftlichem Nutzungsdruck dagegen eine spontane, ungelenkte Waldzunahme stattgefunden. Der Gehölzanteil im Bereich des Offenlandes ist in diesen Gemeinden höher.

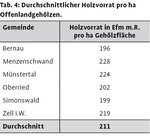

Betrachtet man die geschätzten Holzmengen, die im Bereich der Offenlandgehölze bevorratet sind, so ergibt sich kein nennenswerter Unterschied zwischen den einzelnen Gemeinden. Gemeinden mit hohem Anteil an Offenlandgehölzen haben folglich auch ein höheres Potenzial an energetisch verwertbarem Holz aus dem Offenland. Der Mittelwert an Holzvorrat pro Hektar Offenlandgehölz beträgt nach den Ergebnissen der Potenzialanalyse 211Efm mit Rinde. Die Vorratsmengen in den Gehölzen variieren in einem relativ engen Bereich von 228Efm m.R./ha (Menzenschwand) bis 196Efm m.R./ha (Bernau).

4 Verifizierung der Potenzialanalyse durch Pflegemaßnahmen

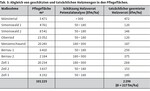

Die durchschnittliche Holzmenge aus 23 ausgewerteten Gehölzpflegemaßnahmen beträgt pro Hektar Pflegefläche 202Efm m.R. Ein Vergleich mit den im Rahmen der Potenzialanalyse geschätzten und den tatsächlich geernteten Holzmengen war bei den zehn Pflegemaßnahmen möglich, die nach der Durchführung der Potenzialanalyse auf einer Gesamtfläche von rund 10 ha durchgeführt wurden.

Hier zeigt sich eine gute Übereinstimmung von den im Rahmen der Kartierung geschätzten und tatsächlich vorhandenen Holzmengen. In acht von zehn Maßnahmen lagen die geschätzten Mengen in den korrekten Größenklassen. In zwei Maßnahmen wurden die vorhandenen Holzmengen unterschätzt.

5 Kosten der Gehölzpflegemaßnahmen

Die Kosten von Gehölzpflegemaßnahmen im Südschwarzwald wurden anhand von 23 Einzelmaßnahmen ausgewertet, die eine Gesamtfläche von 26,6 ha umfassen. Hierbei wurden auch einige Maßnahmen ausgewertet, die nicht im Rahmen des Leader-Projekts durchgeführt wurden. Das Ergebnis zeigt erwartungsgemäß eine erhebliche Schwankung der für die Offenhaltung der Landschaft aufzuwendenden Landschaftspflegekosten. Die negativen Deckungsbeiträge (Differenz aus Kosten und Holzerlösen) variieren zwischen Kostenneutralität und 10000 €/ha. Die beiden Hauptfaktoren, welche die Kosten von Gehölzpflegemaßnahmen beeinflussen, sind die Erschließung der Flächen (Wegeanschluss und Geländeneigung) auf der einen Seite sowie die vorhandenen Holzvorräte auf der anderen Seite.

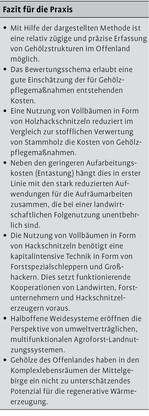

Grundsätzlich hat sich die Erzeugung von energetisch verwertbarem Holz in Form von Holzhackschnitzeln im Vergleich zur Bereitstellung von höherwertigen Stammholzsortimenten als kostengünstigere Variante bei der Pflege von Gehölzsukzessionen herausgestellt (ARGE 2011). Gründe hierfür liegen einerseits in den erheblich höheren Aufarbeitungskosten, die auf Sukzessionsflächen durch die höheren Holzerlöse trotz der aktuell sehr hohen Holzpreise nicht wieder eingenommen werden können. Häufig ist, wie bereits erwähnt, das anfallende Holz wegen seiner geringen Qualität von einer hochwertigen Weiterverarbeitung ausgenommen (Seidl & Konold 2009). Andererseits fallen bei der Aufarbeitung von Stammholz Reisig und Sägereste an, die auf den überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen mit relativ hohem Arbeitsaufwand geräumt werden müssen und zusätzlich zu einer Kostensteigerung der Pflegemaßnahme führen.

6 Schlussbemerkungen

Gehölzsukzessionen im Bereich des Offenlandes stellen im Südschwarzwald ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für die energetische Nutzung dar. Die Offenlandfläche des Südschwarzwalds beträgt nach Auswertung der Bodennutzungsarten des Statistischen Landesamtes rund 70000 ha. Legt man in einer überschlägigen Schätzung die in der vorliegenden Untersuchung gewonnenen Gehölzanteile von 12 % und die durchschnittlichen Holzvorräte von 200 Efm m.R. pro Hektar zu Grunde, so ergibt sich bei einem 30-jährigen Nutzungsintervall die theoretisch nutzbare jährliche Hackschnitzelmenge von rund 140000 srm m.R. Die konsequente energetische Nutzung von Landschaftspflegehölzern erfordert jedoch den Einsatz von teuren Spezialmaschinen (Forstspezialschlepper, Großhacker), die ein einzelner Landwirt nicht auslasten kann. Schlüsselelement für eine entsprechende Nutzungsform ist daher der Aufbau einer Nutzungskette unter Beteiligung der Flächennutzer (Landwirte). Gelingt dies, können sich die Landschaftspflegekosten erheblich reduzieren.

Das wirtschaftlich nutzbare Potenzial ist im Südschwarzwald jedoch durch unterschiedlichste Faktoren begrenzt. Hierzu zählt neben den häufig sehr ungünstigen Erschließungssituationen insbesondere auch der hohe Abstimmungsbedarf mit Flächenbesitzern und Fachbehörden. Auch langfristig werden selbst bei steigenden Holzpreisen Landschaftspflegemaßnahmen in den meisten Fällen nur durch den Einsatz von Transferzahlungen möglich sein.

Dennoch können sich bei einer weiter zunehmenden Bedeutung von Holz als Energieträger Gehölzsukzessionen vom „Pflegefall“ zu einem zusätzlichen Wertschöpfungspotenzial in Extensivweidesysteme wandeln. Ein erfolgversprechendes Nutzungsszenario für die schwierig zu bewirtschaftenden Grünlandbestände der Mittelgebirge sind strukturreiche und naturschutzfachlich hochwertige halboffene Weidesysteme. Landwirtschaftliche Grünlandnutzung und die energetische Nutzung von Gehölzbeständen lassen sich in derartigen Nutzungssystemen auf ideale Weise miteinander in Verbindung bringen.

Literatur

Aretz, A., Hirschl, B. (2007): Biomassepotenziale in Deutschland – Übersicht maßgeblicher Studienergebnisse und Gegenüberstellungen der Methoden. Studie im Rahmen des BMBF Verbundprojektes DENDROM – Zukunftsrohstoff Dendromasse, 15 S.

ARGE Landnutzung (2011): Endbericht zum LEADER Projekt „Management von Sukzessionsflächen im Südschwarzwald. Unveröff. Projektbericht der LAG Südschwarzwald, 48 S. + Anhang.

Bieling, C., Höchtl, F., Konold, W. (2008): Waldzunahme versus Offenhaltung der Landschaft. Forschungsbericht FZKA-BWPLUS. Förderkennzeichen BWR 24015, Freiburg, 102S.

Bode, F. (2005): Subrezenter Vegetations- und Landschaftswandel im Südschwarzwald. Diss. Univ. Freiburg, 146S.

Buddenberg, J., Kralemann, M. (2002): Welches Potenzial bietet der Energieholzmarkt wirklich? Studie der Niedersächsischen Energieagentur, Hannover, 36S.

Cremer, T. (2007): Mobilisierung und wirtschaftliche Nutzung von Rohholz aus Wald und Landschaft zur Energieerzeugung. Abschlußbericht zu dem von der DBU geförderten Projektes. AZ 22128-33/0, 257S.

Hepperle, F. (2006): Prognose regionaler Energieholz-Potenziale. FVA Einblick 3/200, 2-3.

–, Sauter, U.H., Becker, G., Hehn, M. (2007): Weiterentwicklung GIS-kompatibler Prognosemodelle für Waldenergieholz auf der Grundlage forstlicher Inventur- und Planungsdaten. Forstarchiv 78 (3), 82-87.

Kay, S., Pelz, S., Held, M., Wagelaar, R., Geisel, M. (2010): Wo steckt die Energie im Wald? AFZ-Der Wald 63 (22), 1210-1212.

Kerstin, G. (1991): Allmendweiden im Südschwarzwald – eine vergleichende Vegetationskartierung nach 30 Jahren. Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Baden Württemberg, Stuttgart, 117S.

Martin, W. (2001): Beweidung als Strategie zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in Grenzertragslagen am Beispiel Südschwarzwald. LUBW Baden-Württemberg, Hrsg., Naturschutz-Info 1, 14-15

Marutzky, R. (2004): Biomasse auf Basis von Holz als Brennstoffe in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Nutzungssituation – Theoretische Potenziale – Qualitäten – Wettbewerbssituation – Preistendenzen. Überarbeitetes Referat zum Seminar „Energetische Biomassenverwertung – Neue Konzepte für den kommunalen und gewerblichen Bereich“, 29./30. Januar 2004, Salzburg, 26 S.

Meinhardt, N.J. (2000): EnergieholzPotenzial Baden-Württemberg im Focus. Holzzentralblatt Nr. 144, 1986.

Peters, W., Schultze, C. (2010): Bioenergie und Naturschutz. Synergien fördern, Risiken vermeiden. Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz, Leipzig, 31S.

Reinbolz, A. (2004): Wächst der Schwarzwald zu? Eine Analyse der Wiederbewaldungsdynamik anhand von Luftbildern. Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 94, 75-91.

Sauter, P., Wippel, B., Vögtlin, J., Weiss, D. (2012): Große Hacker – Große Leistung? Ergebnisse einer Praxiserhebung im Südschwarzwald. Forst & Technik 2, 20-23.

Seidl, F., Konold, W. (2009): Energieholznutzung als Beitrag zu einer effizienten Pflege der Weidfelder im Südschwarzwald. Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 99, 161-174.

Staub, C. (2010): Erfassung des Energieholzpotenzials und seine Verfügbarkeit im Wald und im Offenland mit neuen Fernerkundungsmethoden. Diss. Univ. Freiburg, 91S.

Weis, M., Hülemeyer (2010): Wald-Offenland-Dynamik im Hochschwarzwald. Treibende Kräfte und Konsequenzen in Vergangenheit und Zukunft. Ber. Naturf. Ges. Freiburg i.Br. 100, 71-114.

Anschriften der Verfasser: Jürgen Vögtlin und Daniel Weiß, ARGE Landnutzung, Walter Gropius Straße 22, D-79100 Freiburg, E-Mail post@proeco-umweltplanung.de , Internet http://www.schwarzwald-energie.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.