Erfassung der Managementeffektivität in Europas Schutzgebieten

Abstracts

Mit der Unterzeichnung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt verpflichteten sich alle europäischen Staaten zur Evaluierung der Managementeffektivität in Schutzgebieten. Obwohl die Mehrheit der Länder bereits einen Teil ihrer Schutzgebiete evaluierte, ist das vorgegeben Ziel (30 % der terrestrischen Schutzgebiete bis 2010) in den wenigsten Ländern erreicht worden.

Die Evaluierungsmethoden, die beteiligten Akteure sowie die untersuchten Schutzgebietstypen variieren innerhalb Europas. Während internationale Evaluierungsansätze vor allem von Projektträgern, Zertifizierungsstellen und Forschungsinstitutionen verwendet werden, sind in einigen Ländern auch individuelle Evaluierungsmethoden entwickelt worden, welche meist die für das Schutzgebiet verantwortliche Instanz initiiert hat.

Langfristig müssen Evaluierungen in den Managementzyklus integriert werden. Eine regelmäßige und kostengünstige Umsetzung, beispielsweise durch Synthese verschiedener Evaluierungs- und Berichtspflichten, ist dabei anzustreben. Weiter sollten Datenqualität und Transparenz von Schutzgebietsevaluierungen in Europa erhöht werden. Dafür ist es jedoch nötig, dass solche Evaluierungen als Lern- und nicht als Bewertungsprozess verstanden werden.

Recording of Management Effectiveness in European Protection Areas – Contribution to fulfil the Convention on Biological Diversity

All European States have signed the Convention on Biological Diversity (CBD) and have thus committed to evaluate the management effectiveness of protected areas. The majority of European states have already examined management effectiveness in some protected areas. However, few states have reached the agreed goal to evaluate 30 % of their terrestrial protected areas by 2010.

Evaluation methodologies, management agency and protected area management categories vary largely across Europe. While international evaluation tools are mainly used by donors, certifiers and researchers several countries have developed individual methodologies, often initiated by the national management agency.

The evaluation of management effectiveness needs to become part of the protected area management cycle. An overall goal should be the regular and cost-effective implementation of assessments, for instance by combining different evaluation and reporting obligations. In addition, data quality and transparence of evaluations in European protected areas needs to be enhanced. Therefore, it is necessary that these evaluations are seen as learning process, not as judgment.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Auf der 7. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) wurde 2004 ein umfangreiches Arbeitsprogramm zu Schutzgebieten beschlossen. Mit dem Abschnitt 4.2. des Arbeitsprogramms versicherten alle Mitgliedsstaaten, die Managementeffektivität ihrer Schutzgebiete zu evaluieren und zu verbessern. Die Managementeffektivität beschreibt, inwiefern das Schutzgebietsmanagement die Werte, für welche das Schutzgebiet ausgewiesen wurde, erhält und die festgelegten Ziele erreicht. Die Evaluierung identifiziert Stärken und Schwächen im Schutzgebietsmanagement und dient damit in erster Linie der Verbesserung der Schutzgebiete und damit einem besseren Schutz der Biodiversität. Die Mitgliedsstaaten sollten für die Evaluierung notwendige Indikatoren und Evaluierungsmethoden entwickeln und bis 2010 insgesamt 30 % der terrestrischen Schutzgebiete einer Managementeffektivitätsevaluierung unterziehen (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2006a).

Eine von der University of Queensland, der IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA) und dem UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) durchgeführte Studie berichtete 2008 über die Managementeffektivität von Schutzgebieten weltweit (Leverington et al. 2008). Die Notwendigkeit einer detaillierten Regionalstudie für Europa wurde deutlich, da man in dieser globalen Studie nur Informationen aus drei europäischen Ländern (Finnland, Litauen und Spanien) fand, obwohl alle europäischen Staaten die Biodiversitätskonvention unterzeichnet haben (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2006a).

Die einjährige Regionalstudie mit dem Titel „Evaluierungen der Managementeffektivität in europäischen Schutzgebieten“ wurde von den Universitäten Greifswald (Deutschland) und Queensland (Australien) mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und in enger Zusammenarbeit mit UNEP-WCMC und EUROPARC durchgeführt (Nolte et al. 2010). Von Mai 2009 bis März 2010 widmete sich die Forschungsgruppe unter anderem den Fragen, wer, wo, wie und warum welche Schutzgebiete auf ihre Managementeffektivität untersucht hat. Neben der Erfassung des Status quo von Evaluierungen der Managementeffektivität in europäischen Schutzgebieten wurden Handlungsempfehlungen für die Zukunft entwickelt.

Der vorliegende Beitrag soll die wesentlichen Erkenntnisse dieser bisher nur in Englisch publizierten Studie für den deutschsprachigen Raum zugänglich machen.

2 Daten

Die Grundlage der Datenbeschaffung bildeten die offiziellen Informationsanfragen des BfN an die zuständigen Ministerien der europäischen Länder und durch EUROPARC an alle seine Mitglieder. Diesen Anfragen wurde elektronisch oder telefonisch nachgegangen und zusätzlich Nicht-Regierungsorganisationen, nationale Kontaktstellen der CBD und der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) befragt. Neben den europäischen Ländern nach UN-Definition wurden wegen ihrer Bedeutung für die biologische Vielfalt Europas auch kaukasische Länder sowie die Türkei in die Studie einbezogen.

Es wurden Rohdaten der Evaluierungsergebnisse, Evaluierungsberichte und wissenschaftliche Studien zusammengetragen und ausgewertet. Bei der Studie wurden nur Evaluierungsmethoden einbezogen, die mehr als ein Element des IUCN-WCPA Rahmens zur Evaluierung von Managementeffektivität (Hockings et al. 2006) berücksichtigen und somit über das ökologische Monitoring hinausgehen. Zusätzliche Kriterien waren eine systematische Durchführung der Evaluierung und eine Ausrichtung auf mehrere Schutzgebiete. Studien und Daten, die älter als zehn Jahre waren, wurden ausgeschlossen.

Zusätzlich wurde vom Forschungsträger ein mehrtägiger Workshop mit Schutzgebietsexperten aus 13 verschiedenen europäischen Ländern organisiert (BfN 2009). Neben der Absicherung der Forschungsergebnisse konnten durch die Praxiserfahrung der Teilnehmenden momentane Hindernisse erkannt und Verbesserungsvorschläge für zukünftige Managementevaluierung entwickelt werden.

Nur etwa die Hälfte aller dokumentierten Schutzgebietsevaluierungen war statistisch auswertbar. Ein Grund hierfür ist die Evaluierungsmethode. Für die Auswertung und Vergleichbarkeit wurden Evaluierungsdaten auf Schutzgebietsebene benötigt. Besitzt das Schutzgebiet jedoch keine eigene Verwaltung oder finden die wichtigen Managemententscheidungen auf einer höheren Ebene statt, so ist auch diese die Untersuchungsebene der Evaluierung, wie beispielsweise in Schweden („MEE Swedish Counties“). Auf Schutzgebietsebene stehen dann in der Regel keine Rohdaten zur Verfügung. Andere Evaluierungsmethoden produzieren zwar Daten auf Schutzgebietsebene, sind jedoch nicht oder nur unter erheblichem Aufwand quantifizierbar und damit vergleichbar. Dies war häufig bei aufwändigen Evaluierungen mit externen Gutachtern der Fall (z.B. „European Diploma“).

Neben der unterschiedlichen Datenqualität, die sich aus der Evaluierungsmethode ergibt, stellte der eingeschränkte Zugang zu den Evaluierungsdaten ein Hindernis dar. Vor allem bei länderspezifischen Methoden, die für einen bestimmten Schutzgebietstyp entwickelt wurden, kam es vor, dass Evaluierungsergebnisse ausschließlich intern verwendet wurden und weder der Öffentlichkeit noch für Forschungszwecke zugänglich war. Da solche Methoden vor allem in Nord- und Westeuropa verwendet werden, ist hier der Anteil an statistisch auswertbaren Rohdaten besonders gering.

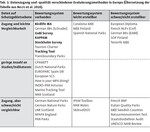

Von insgesamt 40 dokumentierten Evaluierungsmethoden in Europa konnten nur fünf zur statistischen Auswertung verwendet werden (Tab. 1). Eine kurze Erläuterung der Abkürzungen aller aufgeführten Evaluierungsmethoden befindet sich im Anhang (Tab. 4).

3 Ergebnisse

3.1 Anzahl der Evaluierungen und das CBD-Ziel

Insgesamt wurden Evaluierungen in 1846 Schutzgebieten, davon 227 Wiederholungen (gleiche Methode und selbiges Schutzgebiet), dokumentiert. Abb. 1 zeigt die untersuchten Länder und ihre Anzahl an evaluierten Schutzgebieten.

Die Übersicht zeigt, dass die Mehrheit der europäischen Länder (37 von 45) zumindest in einem Teil ihrer Schutzgebiete die Managementeffektivität untersucht haben. Russland hat mit der größten Landesfläche von 17098242 km2 (United Nations Statistics Division 2008) auch die meisten Schutzgebiete (392) evaluiert. Die Niederlande mit einer weit kleineren Fläche haben ebenfalls eine große Anzahl von Schutzgebieten (318) auf ihre Managementeffektivität untersucht. Hierbei handelt es sich größtenteils um kleine Schutzgebiete, die im Rahmen des „Natuurmonumenten Test“ evaluiert worden sind. Die drittmeisten Schutzgebiete (265) hat Spanien evaluiert. Ein Großteil der Evaluierungen fand allerdings in der Region Katalonien statt. Anhand dieser drei Beispiele sollen die Grenzen der Aussagekraft dieser Übersicht (Abb. 1) in Bezug auf „Aufwand pro Land“ oder „Repräsentativität für das gesamte Land“ aufgezeigt werden.

Durch den Vergleich der evaluierten Schutzgebiete mit allen in der World Database on Protected Areas (WDPA) registrierten Schutzgebieten (IUCN & UNEP 2008) wurde der Anteil evaluierter Schutzgebiete pro Land ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige Länder mehr als 30 % ihrer Schutzgebiete evaluiert und damit das CBD-Ziel erreicht haben. Diese Aussage hängt jedoch davon ab, ob sich die 30 % auf die Fläche oder die Anzahl der Schutzgebiete beziehen. In Deutschland wurden beispielsweise mehr als 30 % der Schutzgebietsfläche evaluiert, jedoch nur knapp 1 % der Gesamtanzahl aller Schutzgebiete. Der Grund hierfür ist, dass von den über 13000 deutschen Schutzgebieten (Nolte et al. 2010) vor allem diejenigen mit einem großen Flächenanteil evaluiert wurden.

Zu diesen sogenannten Großschutzgebieten gehören in Deutschland derzeit 14 Nationalparke, 16 Biosphärenreservate und 101 Naturparke. Sie alleine bedecken 30 % der Fläche Deutschlands (BfN 2010). Die anderen im Bundesnaturschutzgesetz definierten nationalen Schutzgebietskategorien (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile) sind in deutlich größerer Anzahl vorhanden, bedecken aber eine deutlich kleinere Fläche des Landes.

Der Vergleich von Abb. 2 und Abb. 3 zeigt, dass deutlich mehr Länder (insgesamt 15) das CBD-Ziel erreicht haben, wenn sich die 30 % auf die Fläche der Schutzgebiete beziehen. Auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz der CBD im vergangenen Jahr wurde diese Unklarheit behoben und beschlossen, dass jedes Land bis 2015 insgesamt 60 % der gesamten Schutzgebietsfläche hinsichtlich der Managementeffektivität untersucht haben soll (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010).

3.2 Art der Evaluierungen

Obwohl alle dokumentierten Evaluierungsansätze das übergeordnete Ziel – die Verbesserung des Schutzgebietes – verfolgen, unterscheiden sie sich in Bezug auf die gewählte Strategie, die zu diesem Ziel führen soll. Die Strategie hängt häufig von der Organisation ab, die für die Evaluierung verantwortlich ist, also die Kriterien und Bedingungen festlegt. Entscheidend für das Evaluierungsziel und damit für die Verwendung der Ergebnisse ist hierbei das Verhältnis der Organisation zum Schutzgebiet.

Tab. 2 zeigt diesen Zusammenhang mit Beispielen europäischer Evaluierungsverfahren.

Die verantwortliche Instanz bestimmt mit Verfolgung ihres Ziels die Häufigkeit und Intensität der Evaluierung. Einmalige Evaluierungen wurden von Forschungsinstitutionen, NGOs und Beratungsinstanzen durchgeführt. Hier wird die Managementeffektivität zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst und aufgrund fehlender Mittel nach Ablauf des Projektes oder aber der Erfüllung einer einmaligen Berichtspflicht nicht wiederholt.

Regelmäßige, mehrjährige Evaluierungen wurden von Zertifizierungsstellen sowie der übergeordneten Instanz des Schutzgebietes verwendet. Die Evaluierungsergebnisse dienen der Berichterstattung über einen bestimmten Zeitraum oder fließen in den Managementzyklus ein, um über adaptives Management zu einem besseren Schutzgebiet zu führen. Solche Evaluierungen erfordern detaillierte Informationen und sind damit sehr ressourcenintensiv.

Regelmäßige, jährlich oder häufiger stattfindende Evaluierungen wurden häufig mit Hilfe von elektronischen Datenverarbeitungsprogrammen entweder von der Schutzgebietsverwaltung selbst (z.B. „CPAMETT“) oder einer übergeordneten Instanz (z.B. „EUROPARC Spain DB“) durchgeführt.

In etwa der Hälfte der europäischen Länder wurde das Schutzgebietsmanagement auf sub- oder nationaler Ebene untersucht. Die Mehrheit (62,5 %) aller dokumentierten Evaluierungsverfahren in Europa sind länderspezifisch, d.h. das Verfahren wurde für einen speziellen Schutzgebietstyp im Land entwickelt. Länderspezifische Evaluierungsverfahren sind vor allem in west- (38,5 %) und nordeuropäischen Ländern (34,6 %) entwickelt worden.

Osteuropäische Schutzgebiete wurden dagegen ausschließlich mit international verwendeten Verfahren evaluiert. Am häufigsten wurde dabei das vom World Wide Fund for Nature (WWF) entwickelte „RAPPAM“ verwendet. 21,8 % aller dokumentierten Schutzgebietsevaluierungen in Europa wurden mit RAPPAM durchgeführt, davon stammen etwa drei Viertel aus Osteuropa.

Neben den Evaluierungen auf sub- bzw. nationaler Ebene wurde die Managementeffektivität in einer Vielzahl von einzelnen Schutzgebieten untersucht. Dies geschah im Rahmen von Zertifizierungsverfahren (z.B. „European Diploma“), Forschungsprojekten (z.B. „GoBi Survey“) oder Naturschutzprojekten. Für Letzteres wurde häufig das von der WWF-Weltbank-Allianz entwickelte „Tracking Tool“ verwendet. Dieses internationale Verfahren wird zum Monitoring bei allen Projekten angewandt, die von der GEF (Global Environment Facility), dem WWF oder der Weltbank durchgeführt werden. Es ist mit einem Anteil von 17,3 % aller dokumentierten Evaluierungen das am zweithäufigsten verwendete Evaluierungsverfahren in Europa. Ähnlich wie „RAPPAM“ verwendeten vor allem osteuropäische Länder (etwa zwei Drittel der „Tracking Tool“-Evaluierungen) diese internationale Methode. Die Evaluierung einzelner Schutzgebiete fand zudem im Rahmen von sieben Pilotstudien zum Test neuer Evaluierungsverfahren (z.B. „European SCS“ in österreichischen Nationalparken) statt.

Viele Evaluierungsmethoden sind in ihrer Anwendung sehr flexibel und können in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Kapazitäten verwendet werden. Dennoch lassen sich die Methoden grob nach ihrem Aufwand unterscheiden.

Tab. 4 zeigt die Häufigkeit (vertikal) und den Aufwand pro Evaluierung (horizontal) für verschiedene Methoden.

Betrachtet man die Häufigkeit der Anwendung, so fällt auf, dass derzeit nur wenige Methoden (z.B. „SOP Finland“) für eine regelmäßige Evaluierung genutzt werden. Die Mehrheit der Evaluierungsverfahren ist für einen befristeten Zeitraum gedacht oder zumindest derzeit so umgesetzt. Wiederholungen sind jedoch notwendig, um die Langzeitwirkung von Maßnahmen zu überprüfen, aber auch um Anreize zur Umsetzung der Evaluierungsergebnisse auf Seiten des Managements zu schaffen.

4 Empfehlungen

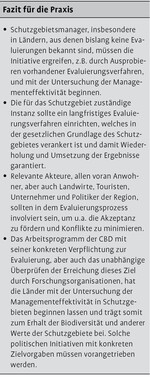

Basierend auf den im Verlauf des Forschungsprojekts zusammengetragenen Evaluierungen sowie den Berichten der Schutzgebietsexperten während des Workshops wurden die folgenden sieben Empfehlungen für die Verbesserung von Managementevaluierungen in Europa entwickelt.

4.1 Evaluieren

Etwa drei Viertel der europäischen Länder führten bereits in einem Teil ihrer Schutzgebiete systematische Evaluierungen durch. Den übrigen Ländern wird empfohlen, mit der Überprüfung des Schutzgebietsmanagements zu beginnen und sich von kurzfristigen Kosten oder der Angst vor negativen Ergebnissen nicht abschrecken zu lassen. Die potenziellen Vorteile von ordnungsgemäß durchgeführten Evaluierungen sind groß. Neben einem verbesserten Management, zum Beispiel durch Identifikation von Stärken und Schwächen und besserer Kommunikation zwischen den Akteuren, kann Evaluierung auch Vertrauen in der Öffentlichkeit und bei Sponsoren schaffen sowie einen Beitrag zur Erfüllung notwendiger Berichtspflichten leisten. Neben den Evaluierungsergebnissen kann auch der Evaluierungsprozess selbst positive Auswirkungen auf die beteiligten Personen haben (Patton 2008: 112).

Deutschland gehört aufgrund der Evaluierungen von Biosphärenreservaten durch die nationale Kommission der UNESCO, von Naturparken durch den Verband Deutscher Naturparke und aktuell von Nationalparken durch EUROPARC Deutschland (Leverington et al. 2010) zu den Vorreitern in Sachen Evaluierung und ist auf dem besten Weg, das CBD-Ziel von 60 % der gesamten Schutzgebietsfläche bis 2015 zu erreichen.

4.2 Evaluierungen institutionalisieren

Evaluierung dient der Verbesserung des Schutzgebietes. Eine Verbesserung kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Evaluierungsergebnisse genutzt werden. Institutionalisierung bedeutet in diesem Kontext die dauerhafte Integration der Evaluierung in den Managementzyklus des Schutzgebietes. Die Befugnis zur Umsetzung von Evaluierungsergebnissen, eine auf das Schutzgebiet zugeschnittene Evaluierungsmethode und eine vorgeschriebene Wiederholung der Evaluierung sind die wichtigsten Voraussetzungen für Institutionalisierung. Diese Bedingungen waren in Europa häufig erfüllt, wenn die zuständige übergeordnete Instanz des Schutzgebietes oder Schutzgebietssystems für die Evaluierung verantwortlich war. Diese verfügt in der Regel nicht nur über rechtliche und finanzielle Kapazitäten, um spezielle Evaluierungsmethoden zu entwickeln, diese umzusetzen und die entsprechenden Ergebnisse anzuwenden, sondern ist auch an effizienten Arbeitsweisen interessiert. Da es derzeit nur in wenigen Ländern institutionalisierte Evaluierungen gibt (s. Tab. 4), sollte die Etablierung dauerhafter Evaluierungssysteme, insbesondere für Schutzgebiete mit hoher nationaler Bedeutung, angestrebt werden.

Die drei Evaluierungsverfahren in Deutschland sind auf regelmäßige Wiederholung und Anwendung der Ergebnisse ausgelegt. Speziell für die jungen Evaluierungsmethoden der Naturparke und Nationalparke gibt es derzeit wenig Erfahrung über die Auswirkungen auf das Schutzgebietsmanagement. Diese sollten jedoch erfasst und kommuniziert werden. Eine positive Entwicklung des Schutzgebietes durch die Evaluierung könnte auch andere Länder zur Evaluierung und Institutionalisierung motivieren.

4.3 Evaluierungskosten optimieren

Im Vergleich zum globalen Durchschnitt ist Europa durch eine hohe Anzahl von kleinen Schutzgebieten gekennzeichnet (European Environmental Agency 2010a). Detaillierte Evaluierungen aller Schutzgebiete sind weder umsetzbar noch zielführend. Kriterien wie Schutzgebietsgröße, Schutzstatus oder Gefährdungsgrad können genutzt werden, um Prioritäten zu setzen. Eine weitere Möglichkeit zur Kostensenkung ist die Synthese verschiedener Berichtspflichten in einer umfassenden Evaluierung. So könnte insbesondere die Natura-2000-Berichtspflicht (Europäische Kommission 1997) mit der Datenaufnahme im Rahmen einer Managementevaluierung gekoppelt werden.

Deutschland hat seine Priorität bei der Evaluierung auf Großschutzgebiete gesetzt. Aufgrund der immer knapperen öffentlichen Haushalte würde eine Etablierung von detaillierten Evaluierungssystemen für kleinere Schutzgebiete derzeit wenig sinnvoll sein. Da die deutschen Großschutzgebiete jedoch häufig mehrere Schutzkategorien beinhalten, so ist das Niedersächsische Wattenmeer beispielsweise Nationalpark, Biosphärenreservat und Weltnaturerbestätte zugleich (Nationalpark Niedersachsen 2011), sollten erforderliche Berichtspflichten für jedes Großschutzgebiet zusammengetragen werden und eine gebündelte Datenaufnahme angestrebt werden.

4.4 Evaluierungsergebnisse und -daten veröffentlichen

Sofern es sich nicht negativ auf die Schutzgebietsziele auswirkt, sollten Evaluierungsergebnisse veröffentlicht werden. Hierdurch wird nicht nur Vertrauen in das Schutzgebietsmanagement geschaffen, sondern auch das Informati-onsrecht eines jeden Bürgers, der als Steuerzahler in der Regel für die Finanzierung des Managements aufkommt, erfüllt. Eine einheitliche Rahmenvorgabe zur Datenaufnahme bei Managementevaluierungen innerhalb Europas und transparenterer Umgang mit den Daten sollten angestrebt werden. Somit könnten die internationale Vergleichbarkeit erleichtert, aber auch Berichtspflichten effektiver erfüllt werden.

Informationen über die Evaluierungen in Deutschland sind spärlich und Ergebnisse nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich in der mangelnden Akzeptanz einiger Schutzgebiete durch die lokale Bevölkerung (Stoll 1999), dennoch sollte künftig versucht werden, den Informationsfluss und damit die Transparenz zu verbessern. Die Wirkung von veröffentlichten Evaluierungsergebnissen sollte zumindest getestet werden, da dies das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des Schutzgebietsmanagements durchaus fördern könnte.

4.5 Datenqualität bei Evaluierungen erhöhen

Evaluierungen basieren auf Einschätzungen von Menschen. Die Verlässlichkeit von Daten, die von Menschen erfasst werden, kann erhöht werden, indem möglichst viele, verschiedene Interessengruppen des Schutzgebietes einbezogen werden. Neben den Verantwortlichen im Schutzgebietsmanagement sollten, wenn es die Mittel für die Evaluierung zulassen und es bei der Schutzgebietskategorie angemessen ist, zusätzlich Mitarbeiter des Schutzgebietes, Anwohner und andere Landnutzer, Entscheidungsträger, externe Experten oder regionale Unternehmer einbezogen werden.

Für die deutschen Biosphärenreservate und Naturparke, deren Schutzgebietskonzept den Menschen und sein Wirtschaften einbezieht, sollten relevante Akteure in keiner Evaluierung fehlen, für Nationalparke wäre es insbesondere bei solchen mit geringem Rückhalt in der Bevölkerung ratsam. Die Beteiligung relevanter Akteure kann helfen, vorhandene Konflikte mit dem Schutzgebiet zu lösen oder diesen vorzubeugen.

4.6 Evaluierungen auf der jeweils angemessenen Ebene durchführen

Managementevaluierungen können auf Schutzgebietsebene, aber auch auf Systemebene durchgeführt werden. Letztere finden häufig auf nationaler Ebene statt. Da die Verwaltungsebene für Schutzgebiete in einigen europäischen Ländern (z.B. Belgien, Österreich) auf sub-nationaler Ebene liegt, könnte, auch in Hinblick auf die Senkung von Evaluierungskosten, ein stärkerer Schwerpunkt der Analyse auf dieser Ebene liegen.

Ein bundesweites Evaluierungssystem wäre in Deutschland aufgrund der länderspezifischen Regelungen wenig sinnvoll. Für Großschutzgebiete mit zumeist eigener Verwaltung ist die Schutzgebietsebene die geeignetste Evaluierungsebene. Für andere Schutzgebietstypen wäre eine Evaluierung auf Ebene der Länder oder Landkreise sinnvoll, da hier die rechtliche Zuständigkeit liegt und damit die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Für Landschaftsschutzgebiete in Deutschland müsste beispielweise die Managementeffektivität der unteren Naturschutzbehörden in den jeweiligen Landkreisen evaluiert werden.

4.7 Aus dem Evaluierungsprozess lernen

Evaluierung ist mehr als ein reiner Bewertungsprozess. Er kann individuelles und institutionelles Lernen fördern. Diese Lernprozesse sollten durch Austausch von Evaluierungsteilnehmern oder Entwicklern von Evaluierungsmethoden innerhalb und außerhalb der Organisation gefördert werden. Auf lange Sicht können solche Lernprozesse einen größeren Nutzen für die Schutzgebietsverwaltung und damit das Schutzgebiet haben als die Evaluierungsergebnisse selbst (Patton 2008: 152-154).

Das BfN hat bereits 2005 durch die Organisation eines Workshops zur Managementeffektivität in Großschutzgebieten (Wörler et al. 2006) zum Informationsaustausch und damit zum gemeinsamen Lernen beigetragen. In Zukunft könnten Treffen spezifischer Schutzgebietskategorien ins Leben gerufen werden, zum Beispiel für die Mitarbeiter von Nationalparkverwaltungen, um konkrete Erfahrungen in Bezug auf Evaluierungsprozesse auszutauschen. Ein schneller und regelmäßigerer Austausch könnte über das Internet stattfinden. So hat der Verein für Biosphärenreservatsforschung und -kommunikation beispielsweise eine interaktive Kommunikationsplattform eingerichtet, auf der sich auch über das Thema Managementeffektivität ausgetauscht werden kann (The Global Research Centre für Biosphere Advancement 2011).

5 Ausblick

Ebenso wie das übergeordnete Ziel der CBD, den Biodiversitätsverlust bis 2010 zu mindern und in Europa sogar zu stoppen (European Environmental Agency 2010b), wurde auch das Teilziel 4.2. des Arbeitsprogramms über Schutzgebiete verfehlt. Dennoch zeigen die hiesigen Erläuterungen, dass der Prozess zur Erreichung des Zieles begonnen hat. Einige europäische Länder haben bereits ausreichend Schutzgebiete auf ihre Managementeffektivität untersucht, andere haben begonnen und wieder andere sind derzeit in den Vorbereitungen. So beginnt beispielsweise in der Türkei die erste systematische Evaluierung von 41 National- und 41 Naturparken (United Nations Development Programme 2011).

Obwohl der zeitliche Rahmen insgesamt nicht eingehalten werden konnte, steht nun ausreichend Wissen über Notwendigkeit und Methoden zur Umsetzung zur Verfügung. Das sind wichtige Voraussetzungen dafür, um das neue CBD-Ziel zu erreichen, d.h. die Managementeffektivität in 60 % der Schutzgebietsfläche eines Landes zu erfassen und durch die Umsetzung der Evaluierungsergebnisse ein System wirksamer Schutzgebiete zu schaffen. Die Erreichung dieses Teilziels wäre auch ein wichtiger Beitrag zum Ziel der Europäischen Kommission, den „…Verlust der Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020…“ einzudämmen (Europäische Kommission 2010).

Literatur

BfN (2009): Agenda of the Workshop “Protected Area Management Effectiveness in Europe” on Vilm. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/2009-Agenda-Management-Effecti veness.pdf (17.01.2011).

– (2010): Großschutzgebiete in Deutschland – Ziele und Handlungserfordernisse. Bonn.

Europäische Kommission (1997): Natura 2000 – Standard Data Form (DE), EUR 15 Version: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/standarddataforms/form_notes_de.pdf (18.01.2011).

– (2010): Bericht der Kommission an den Rat und das europäische Parlament – Abschlussbewertung der Umsetzung des gemeinschaftlichen Aktionsplans zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt 2010. KOM(2010) 548 DE, Brüssel.

European Environmental Agency (2010a): 10 messages for 2010 – Protected Areas. EEA, Copenhagen.

– (2010b): The EU 2010 Biodiversity Baseline. Technical report No 12/2010, EEA, Copenhagen.

Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N., Courrau, J. (2006): Evaluating Effectiveness: A framework for assessing management effectiveness of protected areas. IUCN, Gland/Cambridge, UK, 2nd ed.

IUCN & UNEP (2008): The World Database on Protected Areas (WDPA). United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, UK.

Leverington F., Hockings M., Costa, K.L. (2008): Management effectiveness evaluation in protected areas: a global study. University of Queensland, IUCN-WCPA, TNC, WWF, Gatton, Australia.

–, Kettner, A., Nolte, C., Marr, M., Stolton, S., Pavese, H., Stoll-Kleemann, S., Hockings, M. (2010): Protected Area Management Effectiveness Assessments in Europe – Supplementary Report. BfN-Skripten 271b.

Nationalpark Wattenmeer (2011): Offizielle Homepage des Niedersächsischen Nationalparks: http://www.nationalpark-wattenmeer.de/nds (03.12.2011).

Nolte, C., Leverington, F., Kettner, A., Marr, M, Nielsen, G., Bomhard, B., Stolton, S., Stoll-Kleemann, S, Hockings, M. (2010): Protected Area Management Effectiveness Assessments in Europe – A review of application, methods and results. BfN-Skripten 271a.

Patton, M. Q. (2008): Utilization-Focused Evaluation. Sage Publications, United States, 4th ed.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2006a): Country Profile – European Union: http://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country= eur (05.01.2011).

– (2006b): Programme of Work on Protected Areas: http://www.cbd.int/protected/pow/ (05.01. 2011).

– (2010): COP 10 Decision X/31: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12297 (03.03.2011).

Schrader, N. (2006): Die deutschen Biosphärenreservate auf dem Prüfstand! Evaluierung der bestehenden Biosphärenreservate unter Berücksichtigung der Vorgaben der UNESCO, der Anforderungen der nationalen Biosphärenreservatskriterien und des neu entwickelten Bewertungsverfahrens. Diss. Univ. Trier, Fachbereich Geographie/Geowissenschaften, 1037S.

Stoll, S. (1999): Akzeptanzprobleme bei der Ausweisung von Großschutzgebieten. Lang, Berlin.

The Global Research Centre für Biosphere Advancement (2011): http://www.biosphere-research.org/ (4.11.2011).

United Nations Development Programme (2011): Monitoring Management Effectiveness. New Horizons 61, UNDP Turkey Newsletter January 2011: http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?Web SayfaNo=2813 (06.02.2011).

United Nations Statistics Division (2008): Demographic Yearbook – Table 3. Population by sex, annual rate of population increase, surface area and density: http://unstats.un.org/unsd/dem ographic/products/dyb/dyb2008/Table03.pdf (03.03.2011).

Wörler, K., Burmeister, A., Stolpe, G. (2006): Evaluierung der Managementeffektivität in deutschen Großschutzgebieten. BfN-Skripten 173.

Anschriften der Verfasser(innen): Prof. Dr. Susanne Stoll-Kleemann, Anne Kettner & Greta Nielsen, Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie, Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald, D-17489 Greifswald, E-Mail susanne.stoll-kleemann@uni-greifswald.de , anne.kettner@uni-greifswald.de bzw. greta-nielsen@gmx.de ; Fiona Leverington & Melitta Marr, Environmental Protection Agency, Queensland Parks and Wildlife Service, 28 Moonmera St, The Gap, Brisbane QLD 4061, Australia, E-Mail Fiona.Leverington@uq.edu.au , littabella33@hotmail.com ; Christoph Nolte, International Forestry Resources and Institutions, School of Natural Resources and Environment, University of Michigan, Ann Arbor, USA, E-Mail chrnolte@umich.edu ; Bastian Bomhard, United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), 219 Huntingdon Road, Cambridge, CB3 0DL, UK, E-Mail Bastian.Bomhard@unep-wcmc.org ; Sue Stolton, Equilibrium Research, 47 The Quays, Cumberland Road, Spike Island, Bristol, BS1 6UQ, UK, E-Mail sue@equilibriumresearch.com ; Marc Hockings, School of Integrative Systems, University of Queensland, Australia, E-Mail m.hockings@uq.edu.au .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.