Repowering von Windenergieanlagen

Abstracts

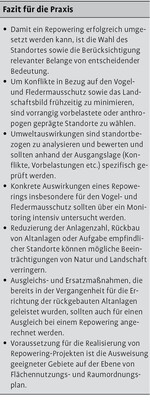

Der Beitrag untersucht, inwieweit die Erneuerung von Windenergieanlagen – das so genannte Repowering – mit den zu erwartenden Umweltauswirkungen vereinbar ist, vor allem in Bezug auf Vögel und Fledermäuse sowie das Landschaftsbild. Weiter wird die genehmigungsrechtliche Situation von Repowering-Anlagen betrachtet, insbesondere Umweltprüfverfahren wie UVP und das Artenschutzrecht.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Repowering als Chance angesehen werden kann, Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu verringern. Der entscheidende Faktor ist dabei die richtige Wahl des Standortes. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten am Standort sowie angrenzender Nutzungen können somit Planungsfehler aus der Vergangenheit beseitigt werden. Welche konkreten Auswirkungen ein Repowering jedoch ergeben, ist standortbezogen sehr unterschiedlich und sollte je Ausgangslage spezifisch analysiert und bewertet werden. Aus diesem Grund sollten die Auswirkungen eines Repowerings insbesondere für den Vogel- und Fledermausschutz intensiver untersucht werden, damit diese Ergebnisse positiv für weitere Planungen genutzt werden können.

Re-powering of Wind Power Plants – Present challenge for procedures of Environmental Impact Assessments

The study investigates how far the renewal of wind power plants, the so-called re-powering, is compatible with the expected environmental impacts, particularly referring to birds and bats as well as to the visual landscape. Further, the study analyses the conditions of the regulatory approval of repowering plants, particularly regarding environmental assessment procedures and legislation on species protection.

The investigations allow the conclusion that repowering can be seen as a chance to reduce interferences into nature and landscape, the decisice factor being the selection of the appropriate site. If the local conditions and the surrounding land-use are considered sufficiently planning mistakes of the past can be corrected. The effects of repowered wind power plants, however, differ significantly and should be specifically analysed and evaluated. The impacts of repowering on the protection of birds and bats require closer examination in order to apply these results on further planning projects.

- Veröffentlicht am

1 Repowering – eine aktuelle Herausforderung

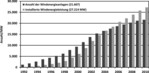

Die Zahl der Windenergieanlagen in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Dabei wurden bis 2010 rund 21600 Windräder mit einer Leistung von etwa 27200 MW installiert – Tendenz steigend (Abb. 1). Damit ist die Windenergie einer der wichtigsten Pfeiler der erneuerbaren Energieerzeugung. Um das Potenzial an Land weiter auszuschöpfen, rückt das Repowering – der Ersatz älterer durch größere und leistungsfähigere Anlagen – immer stärker in den Focus der Projektplanung.

Doch dabei ergibt sich eine zentrale Frage: Mit welchen Auswirkungen auf Natur und Landschaft ist das Repowering verbunden? Im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Eignungsgebiete sowie der Weiterentwicklung der Anlagenleistung besteht damit die Herausforderung, geeignete Standorte für mögliche Repowering-Projekte auszuweisen und planungsrechtlich abzusichern sowie Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild festzustellen. Während Ersteres raumplanerisch und durch entsprechende Fachbeiträge der Landschaftsplanung vorzubereiten ist (SUP), steht die Planungspraxis im Kontext der relevanten Genehmigungsverfahren vor neuen Herausforderungen hinsichtlich der Einschätzung der konkreten Auswirkungen auf Natur und Landschaft.

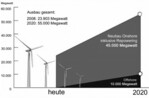

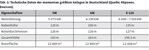

Trotz des Repowerings wird dabei die für WEA nutzbare Fläche weiter zunehmen. Denn gerade die Pionierländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollen mit den zusätzlichen Flächenausweisungen eine Grundlage schaffen, um Repowering-Projekte voranzutreiben. Bundesländer, in denen Repowering in den nächsten Jahren stärker in den Focus rückt, ziehen nach und wollen es den Pionierländern gleich tun. So will beispielsweise Brandenburg seine für die Windenergie nutzbare Fläche von 1,3 % auf 1,9 % der Landesfläche ausweiten (BWE 2010: 3ff.). Aktuell verfügen neu installierte WEA in Deutschland über eine durchschnittliche Leistung von 1,8 bis 2,0MW. In naher Zukunft wird der Schwerpunkt vor allem auf Anlagen mit Leistungsgrößen von drei bis sechs MW liegen. Dies ist bereits heute Stand der Technik (BWE 2010: 7). Die momentan größten Anlagen kommen bei rund 6,0MW bereits auf eine Gesamthöhe von über 200 m (Tab. 1).

Die neuen Dimensionen der „repowerten“ WEA führen auch zu neuen Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Diese gilt es im Rahmen der erforderlichen Umweltprüfverfahren zu analysieren und bewerten. Dabei gibt es in Bezug auf die neuen, großen Anlagen, die im Rahmen des Repowering eingesetzt werden, noch einen erheblichen Forschungs- und Monitoringbedarf, insbesondere hinsichtlich möglicher Kollisionsraten von Vögeln und Fledermäusen.

2 Umweltauswirkungen von Repowering

2.1 Zusätzliche Risiken für die Fauna?

Für Zulassungsverfahren zum Repowering von Windfarmen ist u.a. zu beurteilen, ob sie durch ihre Größe und die sich daraus zwangsläufig ergebende Beleuchtung signifikant erhöhte Opferzahlen unter nächtlich ziehenden Vögeln verursachen oder inwieweit sich Störwirkungen und Kollisionsraten entwickeln. Die Empfindlichkeit vieler Vogelarten, die im Fokus des Naturschutzes und des öffentlichen Interesses stehen (Störche, Greifvögel, Kranich etc.), gegenüber WEA mit einer Gesamthöhe über 100m ist bisher noch nicht abschließend untersucht worden (Hötker et al. 2005: 9). Ob demnach die Erkenntnisse ausreichen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, muss im Einzelfall entschieden werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass besonders die Arten, die bereits in der Vergangenheit empfindlich auf WEA unter 100m reagiert haben, durch die höheren und größeren Anlagen durchaus stärker beeinträchtigt werden können, wenn sie den höheren Luftraum vergleichbar nutzen. Durch die veränderten Dimensionen wie vergrößerter Rotordurchmesser oder höherer Anlagenturm können je nach betroffener Art beispielsweise Barriere- bzw. Scheuchwirkung und Kollisionshäufigkeit einzelner Vogel- sowie auch Fledermausarten noch intensiviert werden.

So ist u.a. unter den Greifvögeln vor allem der Rotmilan als Kollisionsopfer mit bisher 146 offiziellen Totfunden stark gefährdet (MUGV Brandenburg 2011). Aufgrund des größeren Wirkbereichs moderner Rotoren ist davon auszugehen, dass die Kollisionshäufigkeit dabei steigt. Dies ist aber wiederum auf den jeweiligen Standort zu beziehen. Da Deutschland etwa die Hälfte des Weltbestandes des Rotmilans beherbergt und damit eine besondere Verantwortung für die Erhaltung dieser Art hat (vgl. Anhang I der EU-VSchRL), sind bereits im Rahmen der Standortwahl zu erwartende Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Weiterhin können sich die neuen Anlagengrößen negativ auf Brut- und Rastvögel wie Gänse, Schwäne und Watvögel auswirken. Besonders stark wurde hier die Scheuchwirkung bei Kiebitz und dem Großen Brachvogel nachgewiesen. Diese Arten meiden die Umgebung der Anlagen weiträumig und verlieren somit wertvolle Lebensräume. Bei empfindlichen Arten wie den Gänsen ist sogar von einer Störwirkung von mindestens 500 bis zu 1000m auszugehen (Hötker et al. 2005: 7f.).

Bevor über ein Repowering entschieden wird, muss das Vorkommen entscheidungsrelevanter Arten und die Bedeutung des Gebietes als entsprechender Lebensraum geprüft werden. Bestimmte Gebiete wie bekannte Zug-, Rast-, bzw. Brutgebiete bedrohter Arten, wertvolle Schutzgebiete gemäß EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie und Feuchtgebiete internationaler Bedeutung sowie Hauptverbreitungsgebiete des Rotmilans sollten allgemein für Windenergieprojekte, aber insbesondere für ein Repowering, als Ausschlussgebiete oder Tabuzonen gelten (NABU 2006: 8f.). Diese Ausschlusskriterien müssen auch in Bezug auf das Vorkommen von Fledermausarten umgesetzt werden. Da speziell ziehende und Tiere auf dem Jagdflug von Kollision betroffen sind, sind vor allem Standorte unmittelbar in der Nähe von solchen Waldflächen oder Gewässern, in denen auf Grund der Habitatstruktur ein vermehrtes Fledermausvorkommen zu erwarten ist, speziell zu prüfen bzw. auch von Repowering-Vorhaben freizuhalten (NLT 2007: 6). Der Schutz aller heimischen Arten und der Biodiversität nach § 1 BNatSchG sowie §44 BNatSchG insbesondere der Arten des Anhangs IV der FFH–Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten sind bei jeder Planung zu beachten. Der Große Abendsegler ist wegen seiner besonderen Raumnutzungsansprüche mit offiziell 513 Totfunden die mit Abstand meist gefährdete Fledermausart (MUGV Brandenburg 2011). In Tab. 2 werden die Vogel- bzw. Fledermausarten hervorgehoben, die durch ein Repowering besonders gefährdet sind und deren Betroffenheit in jedem Einzelfall zwingend vor entsprechenden Planungen ermittelt und berücksichtigt werden muss. Die folgenden Angaben beziehen sich auf eine eigene Auswahl empfindlicher und von Kollision betroffener Arten. Eine Vollständigkeit kann daher nicht garantiert werden.

Dennoch können sich Repowering-Projekte auch positiv auf die Fauna auswirken und bieten die Möglichkeit, Planungsfehler eines Alt-Projektes aufzuheben. Betrachtet man einen großflächigen Windpark, kann dieser bereits mit der Reduzierung der Anlagenzahl erheblich entlastet werden. Werden an einem Standort deutlich weniger Anlagen installiert als bisher vorhanden waren, ist es möglich, dass sich die negativen Auswirkungen von WEA auf Vögel und Fledermäuse vor allem in Bezug auf Barrierewirkung, Störwirkung und Kollision eher verringern als verstärken. Dabei kann die Anordnung der Neuanlagen mit weiteren Abständen erfolgen (vgl. Abb. 2, Variante 1). Die Wirkung einer flächenhaften Barriere ist danach nicht mehr zu erwarten.

Die dabei entstehenden freien Korridore vermindern für Vögel und Fledermäuse die Gefahr einer möglichen Kollision und gewähren einen größeren Flugraum. Wird die Anlagenzahl am gleichen Standort jedoch kaum reduziert, können die Beeinträchtigungen aufgrund der größeren Rotorflächen z. T. höher sein im Vergleich zu den Altanlagen (vgl. Abb. 2, Variante 2). Ein „Repowering-Effekt“ ist hierbei eher nicht zu erwarten.

Ein Standort ist schlussfolgernd vor einem Repowering darauf zu prüfen, inwieweit bislang nachteilige Auswirkungen für Vögel und Fledermäuse bestanden und welche Veränderungen sich durch mögliche Neuanlagen ergeben würden. Falls die Neuanlagen zusätzliche hohe Beeinträchtigungen erwarten lassen, sollte im Rahmen des Repowerings geprüft werden, ob der Standort aufgegeben und durch einen unproblematischen Standort ersetzt werden kann, vorausgesetzt, der Mehraufwand sowie die Eigentumsverhältnisse können geklärt werden.

Trotz zahlreicher bereits vorliegender Untersuchungsergebnisse ist es besonders bei Repowering-Projekten erforderlich, ein Monitoring und einen Auflagenvorbehalt anzuordnen, um damit ein Risikomanagement für verbleibende Risiken zu ermöglichen. Hierdurch lassen sich gleichzeitig verlässliche Kollisionsraten für Vögel und Fledermäuse an WEA über 100m Höhe ermitteln, die bei weiteren Planungen berücksichtigt werden können.

2.2 Entlastung des Landschaftsbildes?

Betrachtet man einen Standort mit mehreren Altanlagen, kann dieser durch ein Repowering in Bezug auf die Anlagenzahl optimiert und damit die Belastung reduziert werden. Eine Entlastung ergibt sich vor allem für das Landschaftsbild. Durch die Reduzierung der Anlagenzahl vor Ort kann das Landschaftsbild deutlich „entspargelt“ werden (Abb. 3).

Ein weiterer positiver Effekt ist die Reduzierung der Rotorumdrehungen. Da moderne WEA mit aktueller Technik über deutlich geringere Drehzahlen der Rotorblätter verfügen, wirken die heutigen Anlagen mit zehn bis 20 Umdrehungen optisch verträglicher als die schnell drehenden Rotoren älterer Anlagen mit bis zu 60 Umdrehungen in der Minute (BWE 2010: 8). Das Landschaftsbild wird damit zusätzlich beruhigt. Für den Schallleistungspegel moderner Anlagen mit etwa 103 dB(A) ergibt sich im Gegensatz zu älteren Anlagen nur eine geringe Erhöhung. In einem Windpark mit weniger Anlagen sind demzufolge auch niedrigere Schallemissionen zu erwarten.

Der Rückbau mehrerer Altanlagen und die Errichtung weniger Neuanlagen sind demnach häufig positiv zu bewerten und stellen meist einen Vorteil für die Entwicklung des Landschaftsbildes dar. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Wirkung eines Windparks von der Wirkung einer Einzelanlage zu unterscheiden ist. Denn obwohl ein Repowering windparkbezogen vorwiegend positiv zu bewerten ist, kann die Betrachtung einer modernen Einzelanlage über 100 m Höhe z.B. in Kuppen- oder Sattellagen überwiegend negative Auswirkungen ergeben. Hierbei sollte vor allem die Fernwirkung heutiger Anlagen kritisch betrachtet werden, denn aufgrund ihrer Größe und ihres Rotordurchmessers haben moderne WEA in Einzellage, aber vor allem in großflächigen Windparks, eine optisch bedrängendere Wirkung als ihre Vorgänger.

Tab. 3 zeigt, wie stark sich die jeweiligen Beeinträchtigungen in Bezug zu den entsprechenden Wirkfaktoren ergeben. Dabei wird ein allgemeines Projekt mit Anlagen der früheren Generation (Variante I) direkt mit einem Repowering-Projekt (Variante II) verglichen, wobei sich eine Reduzierung der Anlagenzahl um mehr als die Hälfte ergibt. Hierbei sollte jedoch erwähnt werden, dass ein Repowering nicht in jedem Fall unproblematischer ist als die Situation der bestehenden Altanlagen. Dennoch ist festzuhalten, dass eine drastische Anlagenminderung, wie in Tab. 3 beschrieben, standortbezogen eine Entlastung für Natur und Landschaft darstellen kann.

Der betrachtete Vergleich macht deutlich, dass mehrere Altanlagen geringer Bauhöhe aufgrund ihrer kumulierenden Wirkung in der Summe meist eine stärkere nachteilige Umweltwirkung haben als die in geringerer Zahl konzentriert errichteten größeren Neuanlagen. Repowering ist demnach auch als Chance anzusehen, um zum einen durch eine geeignete Standortwahl oder Neuordnung der Anlagen Konflikte verschiedener Belange zu vermeiden und zum anderen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu verringern. Welche Auswirkungen ein Repowering aber letztendlich auf einen Standort haben kann, ist standortbezogen sehr unterschiedlich. Entsprechend der Ausgangslage (Konflikte, Vorbelastungen etc.) muss dies spezifisch geprüft werden.

Grundsätzlich gilt, dass bei Anlagenhöhen >100 m der Schutz der Bevölkerung, des Landschaftsbildes sowie die Belange des Vogel- und Fledermausschutzes verstärkt zu beachten sind.

3 Repowering als Gegenstand und Herausforderung für Umweltprüfverfahren

3.1 Vorbemerkungen

Als Voraussetzung für ein erfolgreiches Repowering-Vorhaben gilt ein rechtlich abgesicherter Standort gemäß Raumordungsplan bzw. Flächennutzungsplan. Grundsätzlich sollten Umweltprüfverfahren möglichst frühzeitig in Pläne sowie Programme integriert werden, um Umweltfolgen abschätzen zu können und Konflikte mit Ansprüchen anderer Nutzungen vorrangig zu vermeiden. Da die Auswirkungen eines Repowerings am Standort sehr unterschiedlich ausfallen können, ist es besonders wichtig, entsprechende Umweltprüfungen im Rahmen der Regionalplanung bzw. Genehmigungsverfahren einzelner Projekte möglichst frühzeitig durchzuführen (vgl. Abb. 4). Die Umweltauswirkungen von Repowering-Anlagen sind speziell in Bezug auf Vögel und Fledermäuse noch nicht in einer allgemeingültigen Form geklärt – daher muss dieser Sachverhalt projektbezogen ein zentraler Schwerpunkt der Prüfung sein. Größere moderne Anlagen weit über 100 m Höhe haben einen ausgedehnteren Wirkungskreis als ihre kleinen Vorgänger. Die Auswirkungen von wenigen großen Anlagen können demzufolge auch nahe liegende Schutzgebiete oder besondere Lebensräume berühren, die vorher nicht betroffen waren. Für die Umweltfolgenabschätzung heißt das: Eine Prüfung der eventuell nachteiligen Auswirkungen muss teilweise raumübergreifend durchgeführt werden.

3.2 Vorbehalts-, Vorrang- und Eignungsgebiete

Die Motivation für die Durchführung eines Repowerings bezieht sich in erster Linie auf die Optimierung von Altstandorten. Weisen jedoch Standorte aus naturschutzfachlicher Sicht zu viel Konfliktpotential (z.B. nahe eines Vogelschutzgebietes) auf, sind diese für ein Repowering nicht weiter tragbar und müssen aufgegeben werden. Für die weitere Realisierung müssen in diesem Fall zusätzliche Gebiete beansprucht werden, die in einem Raumordnungsplan gemäß § 8 ROG als Vorrang-, Vorbehalts- bzw. Eignungsgebiete dargestellt sind.

Allerdings ist bei der Standortwahl für ein Repowering-Projekt darauf zu achten, dass der Altstandort einer neuen zusätzlichen Flächeninanspruchnahme i.d.R. vorzuziehen ist, da hier bereits von Vorbelastungen auszugehen ist und durch moderne Anlagentechnik der größeren WEA eine optimale Ausnutzung der Windverhältnisse gegeben ist.

Standorte mit besonderer Bedeutung für den Vogel- und Fledermausschutz im Sinne §§ 34 oder 44 BNatSchG sind grundsätzlich für ein Repowering nicht geeignet und auch weiterhin als Ausschlussgebiete anzusehen.

Das Repowering kann Veranlassung geben, die Darstellung der Standorte für die Windenergienutzung auf der Ebene von Raumordnungsplan oder Flächennutzungsplan zu ändern oder zu ergänzen. Je nach den Zielen des Repowerings kann es z.B. erforderlich sein, zusätzliche Gebiete für die Windenergie auszuweisen oder vorhandene Gebietsausweisungen aufzuheben, zu erweitern oder durch Neuausweisung von Gebieten zu ersetzen (DStGB 2009: 53). Hierbei sollte eine aktive Steuerung durch die Kommunen erfolgen.

Nach der derzeitigen Praxis ist darauf hinzuweisen, dass Repowering ausschließlich in den ausgewiesenen Eignungsräumen möglich ist, sofern in den Planwerken eine Ausschlusswirkung festgeschrieben ist. Für Anlagen, die außerhalb der Eignungsräume errichtet wurden, ist nach deren Abbau keine Errichtung neuer WEA mehr möglich, es sei denn, entsprechende Sondergebiete wurden im Flächennutzungsplan dargestellt und festgelegt (Twele 2005: 12).

3.3 Vorhabengenehmigung (UVP, FFH-VP, Eingriffsregelung und saP)

Bei einem Repowering-Projekt kann es häufig zu einer Änderung des Standortes oder zu einer Erweiterung des bestehenden Standortes kommen, die nachteilige Auswirkungen für den beanspruchten Raum ergeben (DStGB 2009: 96). Für die verschiedenen in Betracht kommenden Planungsvarianten sollten hierbei mögliche Umweltauswirkungen bereits im Zuge der Ausweisung von Eignungsgebieten ermittelt werden. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein Repowering standortbezogen zu mehr negativen Auswirkungen für Natur und Landschaft führen kann. Gerade in Bezug auf die Höhe und dem damit vergrößerten Wirkbereich müssen derartige Auswirkungen in Natura-2000-Gebieten oder Gebieten, die dem besonderen Artenschutz dienen, unbedingt geprüft werden, damit zu erwartende Beeinträchtigungen möglichst früh erfasst und vermieden werden können.

Die Neuerrichtung von WEA im Rahmen eines Repowerings unterliegt generell den gleichen Rahmenbedingungen wie die Errichtung einer Neuanlage. Dabei ist eine Konkretisierung der UVP-Pflicht u.a. über die Angabe von Schwellenwerten festgelegt, die der in Nr. 1.6 der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zum UVPG zu entnehmen sind. Demzufolge kann bereits ab einer Anlagenzahl von drei WEA im Ergebnis einer standortbezogenen Vorprüfung die Durchführung einer UVP notwendig sein. Bei sechs bis weniger als 20 WEA ist im Laufe einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls die Erforderlichkeit einer UVP zu prüfen. Vorhaben mit 20 oder mehr WEA sind immer zwingend UVP-pflichtig (Tab. 4).

Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass gemäß § 3b Abs. 2 UVPG auch dann eine UVP durchzuführen ist, wenn kumulierende Vorhaben unter bestimmten Bedingungen zusammen bestimmte Größen- und Leistungswerte erreichen bzw. überschreiten (Köppel et al. 2004: 193ff.).

2010 wurde das UVPG novelliert. Die Schwellenwerte nach Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ für die Einstufung der UVP-Pflicht in Bezug auf die Errichtung von WEA wurden dabei unverändert übernommen. Jedoch wird hier noch immer „… von Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern …“ ausgegangen (UVPG, Anlage 1). Da heutige Anlagen im Durchschnitt bereits eine Höhe von mindestens 100m erreichen, ist diese Aussage für die gängige Praxis nicht mehr relevant und sollte dringend überarbeitet werden.

Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation werden entsprechend der Schwere des Eingriffs standort- und einzelfallbezogen bemessen. Jedoch gibt es an dieser Stelle noch keine eindeutigen gesetzlichen Regelungen und es entstehen zum Verfahren der Eingriffsregelung in Verbindung mit Repowering-Projekten noch einige offene Fragen. Dabei ist für die Anwendung der Eingriffsregelung bei relevanten Planungsvorhaben vor allem zu klären, inwieweit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die bereits in der Vergangenheit für die Errichtung der rückgebauten Altanlagen geleistet wurden, für einen eventuellen Ausgleich bei einem Repowering angerechnet werden können. In Schleswig-Holstein wird dieses Modell der Ausgleichsanrechnung im Rahmen von Repowering-Vorhaben bereits umgesetzt. Im Zuge der Eingriffsregelung sollte weiterhin geklärt werden, welchen Stellenwert der Rückbau der Altanlagen inkl. Infrastruktur oder die Aufgabe eines empfindlichen und konfliktträchtigen Standortes als Ausgleich für ein Repowering-Projekt an einem unproblematischen Standort einnimmt. Denn mit einem Rückbau der Altanlagen erhält der Standort die Möglichkeit, den Zustand wiederzuerlangen, der vor diesem erstmaligen Eingriff bestand. Eventuell aufgetretene Beeinträchtigungen werden damit ausgeglichen. An dieser Stelle wäre nun zusätzlich zu prüfen, inwieweit ein Rückbau von Altanlagen als Ausgleich für einen Eingriff an anderer Stelle berücksichtigt werden kann.

Soweit diesbezüglich noch keine eindeutigen Festsetzungen angestrebt sind, sollten diese Fragestellungen auch künftig Gegenstand der Forschung sein.

Darüber hinaus ist spätestens seit 2008 eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erforderlich. Die saP erfolgt für Planungen innerhalb und außerhalb besonderer Schutzgebiete, die zu einer Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote bezüglich der Anhang-IV-Arten der FFH-RL sowie der europäischen Vogelarten führen. Maßstab und Kern der Prüfung ist dabei neben der vorhabensbedingt signifikanten Erhöhung eines Tötungsrisikos die Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population einer Art bzw. die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit seiner besonderen Lebensstätten.

Durch die Anwendung der saP kann eine spezielle Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten sowie deren optimierte Berücksichtigung (z.B. durch Vermeidungsmaßnahmen) im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahrens erreicht werden.

Dabei ist zu prüfen,

1. ob und – wenn ja – welche Arten in dem betreffenden Gebiet vorkommen,

2. welche Verbotstatbestände des §44 BNatSchG durch die Ausführung des Vorhabens konkret verletzt werden,

3. soweit Verbotstatbestände erfüllt werden, ob nach § 45 Abs. 7 BNatSchG Ausnahmen zugelassen werden können.

3.4 Schlussfolgerungen

Repowering sollte als Chance angesehen werden, Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu verringern. Dies kann z.B. durch eine deutliche Reduzierung der Anlagenzahl, Rückbau der Altanlagen oder Aufgabe empfindlicher Standorte erfolgen. Durch eine umsichtige Planung unter Berücksichtigung der Ausgangssituation sowie aller relevanten Belange (Vogel-, Fledermausschutz, Landschaftsbild etc.) kann ein Repowering erfolgreich umgesetzt werden.

Wichtig für die Analyse und Bewertung von Umweltauswirkungen ist die standortbezogene Betrachtung. Die Auswirkungen eines Repowerings können nicht pauschalisiert werden. Aus diesem Grund können durch eine geeignete Standortwahl oder eine Neuordnung der Anlagen Konflikte verschiedener Belange vermieden werden.

Welche Auswirkungen ein Repowering auf einen Standort haben kann und welche konkreten Vorteile sich daraus für Natur und Landschaft ergeben, ist standortbezogen sehr unterschiedlich. Entsprechend der Ausgangslage (Konflikte, Vorbelastungen etc.) muss dies spezifisch geprüft werden.

4 Ausblick: offene Fragen, Forschungsbedarf

Dem Repowering wird in den nächsten zehn Jahren ein enormes Potenzial vorausgesagt. Der Bundesverband WindEnergie (BWE) geht davon aus, dass mit 45000 MW installierter Leistung im Jahr 2020 die Onshore-Windenergie die auf dem Meer installierte Leistung noch deutlich übertreffen wird (Abb. 5). Dabei wird das Repowering insbesondere der Altanlagen aus den 1990er-Jahren ein zentrales Standbein der Windenergie darstellen.

Nicht zuletzt wurden durch die Novelle des EEG von 2009 finanzielle Anreize geschaffen, um das Repowering in Deutschland anzukurbeln. Nun werden die nächsten Jahre zeigen, inwieweit Anlagenbetreiber sowie Gemeinden die Möglichkeit nutzen, Repowering-Projekte umzusetzen und im Zuge dessen vorhandene Planungsfehler aus der Vergangenheit zu korrigieren. Hierfür ist es vor allem wichtig, dass eine feste planungsrechtliche Grundlage im Rahmen der Bauleitung geschaffen wird. Damit das Repowering also in Gang kommen kann, müssen entsprechend Eignungs- bzw. Vorranggebiete neu ausgewiesen, geändert oder erweitert werden. Besonders die Pionierländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen wollen davon Gebrauch machen und landesweit die Eignungsflächen für die Windenergie erweitern (BWE 2010: 3ff.).

Damit ein Repowering-Projekt genehmigt werden kann, sind wie bei dem bisherigen Genehmigungsverfahren die in Frage kommenden Standorte vorab einer Prüfung auf erhebliche Umweltauswirkungen zu unterziehen. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten am Standort sowie angrenzender Nutzungen sollte in Zukunft eine umsichtigere Planung in Bezug auf die Belange von Naturschutz, Mensch und Landschaftsbild stattfinden. Die Auswirkungen eines Repowerings sind teilweise und insbesondere im naturschutzfachlichen Bereich noch nicht allgemeingültig untersucht worden. Für den Vogel- und Fledermausschutz ist es von Bedeutung, intensivere Untersuchungen hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen (Kollisions-, Barriere- sowie Scheuchwirkungen) weiter voranzubringen, damit diese Ergebnisse für anstehende Projekte zur Verfügung stehen.

Die Frage, wie im Hinblick auf die Anwendung der Umweltprüfverfahren im Kontext der Genehmigung zu verfahren ist, muss entsprechend der spezifischen Fallsituation geklärt und konkretisiert werden.

Nach den aktuellen Entwicklungen im Energiekonzept der Bundesregierung ist abzuwarten, inwieweit sich ein Erfolg im Repowering-Geschäft zeigen wird. Obwohl die Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat, wird der Einstieg zu 100 % erneuerbaren Energien noch gescheut. Denn Fakt ist, dass der Bund den Anteil des Erneuerbaren Stroms in der Zielsetzung bis 2020 nicht wesentlich erhöht. An dieser Stelle ergeben sich zwei entscheidende Fragen:

In welchem Umfang wird die Windenergie an Land in Zukunft gefördert?

Welche Bedeutung wird dem Repowering innerhalb der Klimadiskussion weiterhin zugesprochen?

Abschließend kann auf das kürzlich erschienene Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU 2011) hingewiesen werden. Darin wird bekräftigt, dass in Deutschland bis 2050 eine vollständig regenerative Stromversorgung realisierbar ist. Dabei erhält die Windenergie eine entscheidende Bedeutung, denn sie stellt die kostengünstigste Energie der Erneuerbaren dar. Die heute verfügbaren Technologien zur Nutzung von Windenergie sind bei einem entsprechenden Ausbau von Speichern und Netzen für eine sichere Versorgung bereits ausreichend (SRU 2011: 332). Wichtig für den weiteren Ausbau an Land im Zusammenhang mit Repowering ist dabei eine möglichst konfliktfreie Umsetzung, die den Zielen des Naturschutzes nicht entgegensteht.

Literatur

BWE e.V. (Hrsg., 2010a): A - Z Fakten zur Windenergie. Berlin, 54 S.

– (2010b): Repowering von Windenergieanlagen – Effizienz, Klimaschutz, regionale Wertschöpfung. Berlin, 19 S.

DStGB (Deutscher Städte- und Gemeindebund, Hrsg., 2009): Repowering von Windenergieanlagen – Kommunale Handlungsmöglichkeiten: Ersetzen von Altanlagen durch moderne Windenergieanlagen als Chance für die gemeindliche Entwicklung. Dokumentation Nr. 94. Ausgabe 9/2009. Winkler & Stenzel, Berlin.

Hötker, H., Thomsen, K., Köster, H. (2005): Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse. Michael-Otto-Institut im NABU, Bearb., hrsg. vom Bundesamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg.

Hötker, H. (2006): Auswirkungen des „Repowering“ von Windkraftanlagen auf Vögel und Fledermäuse. Untersuchung im Auftrag des Landesamtes für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, bearbeitet durch das Michael-Otto-Institut im NABU. Bergenhusen.

Köppel, J., Peters, W., Wende, W. (2004): Eingriffsregelung, Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH – Verträglichkeitsprüfung. UTB, Ulmer. Stuttgart.

MUGV Brandenburg (Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, 2011): Zentrale Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte. Stand: 18.01.2011. Nennhausen.

NABU (Hrsg., 2006): Leitfaden Erneuerbare Energien: Konflikte lösen und vermeiden. Bonn.

NLT (Niedersächsischer Landkreistag, Hrsg., 2007): Naturschutz und Windenergie: Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortwahl und Zulassung von Windenergieanlagen. Hannover.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, Hrsg., 2011): Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung. Sondergutachten. Erich Schmidt, Berlin.

Twele, J., Ramsel, K., Grunwald, A. (2005). Einschränkungen für das Repowering unter Berücksichtigung der genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen. Hermann-Föttinger-Institut für Strömungsmechanik der TU Berlin in Zusammenarbeit mit der Firma Ecofys. im Auftrag des BWE, Berlin, 36S.

Gesetzesgrundlagen

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG), Arti-kel 1 G. v. 29.07.2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51); zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 06.10.2011 BGBl. I S.1986; Geltung ab 01.03.2010; §§ 1, 34, 44 sowie 45 Abs. 7

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) neugefasst durch B. v. 24.02.2010 BGBl. I S.94; zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 06.10.2011 BGBl. I S.1986; § 3b Abs. 2 sowie Anlage 1 Liste „UVP-pflichtiger Vorhaben“ Nr. 1.6

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 30.06.2009, zuletzt geändert durch Artikel 9 G. v. 31.07. 2009, BGBl. I S.2585; § 8

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL)

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S.7-25) (VSchRL)

Anschrift der Verfasserin: Dipl.-Ing. Jeannine Konrad, Waldowallee 85, D-10318 Berlin, E-Mail jeannine.konrad@gmx.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.