Europäische Agrarlandschaften zwischen kulturellem Erbe und gestaltbarer Zukunft

Abstracts

Europas Landschaften sind vielgestaltig – und Gleiches gilt für das europäische Planungsrecht. Einerseits werden EU-weit geltende Anforderungen und Richtlinien formuliert, andererseits fehlt es aber an einheitlichen Regelungen zu deren Umsetzung. Agrarlandschaften als historisch gewachsene, vom (be)wirtschaftenden Menschen geschaffene und gestaltete Kulturlandschaften unterliegen vielfachen Regelungen und Nutzungsansprüchen. Sie werden in der Planung jedoch bisher nur unzureichend berücksichtigt und stellen in der (Agrar-)Politik vielleicht allein den Gegenstand der Subventionsdebatte dar.

Das Eucaland-Projekt hat einen ersten Schritt unternommen, Agrarlandschaften auf europäischer Ebene, im Rahmen einer pan-europäischen Kooperation von Institutionen aus 13 Ländern, hinsichtlich ihrer Beschreibung und Bewertung zu analysieren. Weiterhin wurden Daten zur geschichtlichen Entwicklung synoptisch ausgewertet sowie nationale Strategien verglichen bzw. fehlende Strategien aufgedeckt.

Auf diese Weise konnte die Grundlage für eine europaweite Landschaftsklassifikation geschaffen werden, die einen Schritt in Richtung der notwendigen zukünftigen Berücksichtigung von Agrarlandschaften (und ihrer kulturellen Werte) als eigenständige Komponente in Planungsvorhaben in Europa darstellt. Der Beitrag fasst die Resultate zusammen.

European Agricultural Landscapes between Cultural Heritage and Future Development. Classification models as planning base – findings from the Eucaland Project

Europe’s landscapes offer a great diversity, so does the European planning law. On the one hand, requirements and directives affecting the whole European Union have been defined; on the other hand, standardised regulations for their implementation are missing. Agricultural landscapes have developed over centuries and have since been influenced by man. These landscapes are the subject of various regulations and land use demands but have not yet been considered sufficiently in planning. In agricultural policy landscape often has been reduced to the subject of subsidy debates.

The Eucaland Project initiated a first step in analysing European agricultural landscapes from a pan-European perspective. Institutions in 13 countries have collaborated and worked on the description and valuation of agricultural landscapes. In addition, a synopsis of the historical development of European agricultural landscapes has been compiled, analysing national strategies for the handling of agricultural landscapes as cultural heritage and identifying strategic gaps to be filled. In this way the foundation of a Europe-wide landscape classification has been developed which could provide a basis for the consideration of agricultural landscapes (and their inherent cultural values) as a specific component for planning in Europe.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Spätestens seitdem der Mensch in der Jungsteinzeit den Anbau von Nutzpflanzen erlernt und sich diese Kulturleistung weltweit verbreitet hat, hat er auch seine Umgebung verändert. Durch die Landwirtschaft hat sich eine Vielzahl von Landschaften gebildet, die geprägt sind von naturräumlichen Faktoren und kulturellem Handeln. Daraus resultiert die hohe Diversität der Kulturlandschaften weltweit. Der Schutz/Erhalt sowie die Entwicklung/Gestaltung von Kulturlandschaften, zu denen gerade auch Agrarlandschaften zählen, sind in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt:

nationale Naturschutz- und Raumplanungsgesetzgebung (z.B. für Deutschland die jüngste BNatSchG-Novelle 2010 oder die ROG-Novelle 2009);

Aktivitäten der Europäischen Kommission (u.a. Europäische Landschaftskonvention 2000);

Anpassungen der UNESCO-Konventionen (v.a. Aufnahme der Kulturlandschaften als Schutzkategorie im Rahmen des UNESCO-Welterbes 1992).

Gut 173 Mio. ha landwirtschaftliche Fläche bestimmen das Landschaftsbild Europas (Eurostat 2009: 14), davon rund 104 Mio. ha Ackerland (IMA 2010). Das entspricht ca. 40 % der Fläche der EU. 14,6 Mio. Menschen waren 2007 in der Landwirtschaft beschäftigt, (Eurostat 2009: 17). Agrarland war schon immer wertvoll: Gegenstand von Verhandlungen, Kriegen und Anlass für ingenieurtechnische Entwicklungen, wie z.B. Be- und Entwässerung, Landgewinnung, Terrassenwirtschaft. Doch neben dieser wirtschaftlichen und geschichtlichen Bedeutung hatte das Land auch immer schon eine sehr große Bedeutung für den Menschen – auch für solche, die in Städten leben. Landwirtschaft und landwirtschaftliche Flächen stellen die wirtschaftliche Grundlage vieler Menschen als Lebens- und Arbeitsraum dar. Hinsichtlich der Ernährung sind sie für alle Menschen unersetzlich.

Nach dem Verständnis der UNESCO handelt es sich bei Kulturlandschaften um das gemeinsame Werk von Natur und Mensch (UNESCO 1972). Ähnliche Annahmen finden sich in der Europäischen Landschaftskonvention (Europarat 2000).

Landwirtschaft hat die mitteleuropäischen Kulturlandschaften wesentlich geprägt. Die Europäische Landschaftskonvention (ELK) stellt fest, dass heute Landwirtschaft, Regional- und Städteplanung sowie auch weitere z.B. weltwirtschaftliche Veränderungen die Veränderung von Landschaften beschleunigen (Europarat 2000).

Nicht zuletzt zerstört Landwirtschaft als Folge der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU jedoch die Kulturlandschaft, da sie uniforme Flächennutzung und vielerorts industrielle Landwirtschaft fördert (vgl. Abb. 2 und Steiner et al. 2010). Diese „banalisation du paysage“ (dt.: Banalisierung der Landschaft, vgl. z.B. Chételat & Ley 2002: 11, Périgord 2005, Blanchin & Le Lan 2006: 16, Observatori del Paisatge o.J.) findet in ganz Europa statt.

Europäische Agrarlandschaften sehen sich also vielfachen Anforderungen ausgesetzt: Sie bieten Raum für Nahrungsmittelproduktion, Arbeitsplatz, Lebens- und Erholungsraum, liefern vielfältige ökosystemare Dienstleistungen und tragen gleichermaßen Kultur und Identität.

2 Das Eucaland-Projekt

2.1 Hintergrund

Die vielfältigen Ansprüche an die Agrarlandschaften Europas und ihre geschichtliche, wirtschaftliche, soziale und ökologische Bedeutung griff das zweijährige europäische Forschungsprojekt „Eucaland – European Culture expressed in Agricultural Landscapes“ auf. Das Projekt wurde vor folgendem Hintergrund initiiert:

1. Es existiert keine umfassende, auf internationaler Zusammenarbeit beruhende Darstellung europäischer Agrarlandschaften. Die vorhandenen Zusammenstellungen sind i.d.R. national und haben vielfach andere Schwerpunkte.

2. Nur in wenigen Ländern ist eine Kultur der länderübergreifenden Zusammenarbeit alltäglich, wie z.B. in Skandinavien.

3. In den meisten europäischen Ländern gibt es weder Kulturlandschafts- noch Agrarlandschaftskataster.

4. Die vorhandenen Kataster oder Übersichtswerke unterscheiden sich stark in Form, Vorgehensweise und Informationsgehalt.

Die Werte für und die Wertschätzung von Agrarlandschaften durch die Bevölkerung europäischer Länder sind weder hinreichend untersucht noch dokumentiert, noch im öffentlichen Bewusstsein verankert. Daher können die kulturellen und identitätsstiftenden Agrarlandschaftsfunktionen oft nicht mit „marktfähigen“ Faktoren (Produktion, Subvention) konkurrieren.

Das Eucaland-Projekt wurde im Rahmen des Programms „Culture 2007-2013“ der Europäischen Kommission gefördert. Partner aus 13 europäischen Ländern arbeiteten zusammen (vgl. Abb. 3). Beteiligt waren Universitäten, Behörden und Ingenieurbüros. Das interdisziplinäre Konsortium ermöglichte das Projekt mit einer 50%igen Eigenfinanzierung.

2.2 Beschreibung europäischer Agrarlandschaften: Definitionen, kultureller Charakter und Werte

Der Umgang mit zentralen Begriffen (als Abbild mentaler Konstrukte) in Bezug auf das Themenfeld „Agrarlandschaften als kulturelles Erbe“ in den beteiligten Ländern und Disziplinen äußerte sich schnell als sehr unterschiedlich, wofür kulturelle, sprachliche und disziplinäre Ursachen identifiziert werden konnten. Als Ausgangsbasis für die internationale und transdisziplinäre Zusammenarbeit mussten daher grundlegende Begriffe operationalisiert werden, insbesondere „Landschaft“, „Agrarlandschaft“ und „Kulturlandschaft“. Aufgrund der bisher – zumindest aus europäischer Sicht – wenig bearbeiteten Fragestellung, wie Agrarlandschaften als Kulturlandschaften bzw. Kulturerbe beschrieben werden können, mussten die Methodenspektren relevanter Disziplinen analysiert werden, um geeignete Methoden zur Bearbeitung identifizieren bzw. aus dem vorhandenen Spektrum kompilieren zu können. Zentrale Ergebnisse dieser Prozesse sind:

Landschaft

Die Europäische Landschaftskonvention (ELK) liefert den benötigten flexiblen Rahmen einer Definition von Landschaft als wahrgenommenes Territorium, mit der ihm eigenen psychologischen und sozialen Komplexität, die „Wahrnehmung“ impliziert. Diese reicht von einfachen visuellen Aspekten bis zur ästhetischen Erfahrung, welche sich aus reflexiver Betrachtung der Landschaft ergibt. Der weite Rahmen der Landschaftsdefinition der ELK erzeugt eine grundlegende Möglichkeit der Begegnung von Objekt und Subjekt, von physischer Struktur und Betrachter. Auf dieser Zwischenebene entsteht Landschaft als ästhetisch-symbolisch interpretiertes Erscheinungsbild (vgl. die psychologisch-phänomenologische Landschaftsbilddefinition von Nohl 2001: 44). Im Gegensatz zu „harten geographischen“ Landschaftsdefinitionen (vgl. z.B. Hard 1970) ermöglicht die ELK mit ihrer Definition eine konzeptuelle und methodologische Konvergenz verschiedener Disziplinen und Forschungsansätze, und erzeugt so wichtige Verpflichtungen für die nachfolgende Landschaftspolitik (Mata Olmo 2008).

Agrarlandschaft

Auch bei der Definition und Abgrenzung von „Agrarlandschaft“ ist ein Ansatz notwendig, der den Begriff so weit fasst, dass kulturelle Phänomene, die auf Landwirtschaft zurückgehen, aber auf (heute) nicht (mehr) landwirtschaftlich genutzten Flächen auftreten, auch berücksichtigt werden können. Aufgrund der zahlreichen Verflechtungen der Landwirtschaft mit anderen Nutzungen und der Bedeutung von Landwirtschaft für Sozial-, Siedlungs- und Baustrukturen (vgl. dazu Ellenberg 1990) wurde neben den verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker, Wiese, Weide, Weinberg …) auch Infrastruktur in die Untersuchung einbezogen (z.B. Wege, Gebäude). Des Weiteren wurden entsprechend der auf sinnlicher Wahrnehmung basierenden Landschaftsdefinition alle Relikte vergangener landwirtschaftlicher Nutzung, falls diese heute noch wahrnehmbar sind, eingeschlossen.

Kulturlandschaft

„Kulturlandschaft“ konnte im Eucaland-Projekt nicht nur eine wertfreie Bezeichnung für die heute zirkumpolar vom Menschen beeinflusste Landschaft sein. Vielmehr war eine normative Sichtweise gefragt, die mit der Definition der UNESCO sehr gut abgebildet wird: „Kulturlandschaften sind Kulturgüter und stellen die […] gemeinsamen Werke von Natur und Mensch dar. Sie sind beispielhaft für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und Ansiedlung im Verlauf der Zeit unter dem Einfluss der physischen Beschränkungen und/oder Möglichkeiten, die ihre natürliche Umwelt aufweist sowie der von außen und innen einwirkenden aufeinander folgenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte“ (UNESCO 2005). Kulturelle Werte hängen damit nicht primär von den Landschaftselementen, sondern von den sie wahrnehmenden Menschen ab. Es geht nicht nur um die Funktion(en) von Landschaftselementen, sondern auch um deren Bedeutung.

Integration der verschiedenen Methoden

Mittels eines interdisziplinären Ansatzes wurde eine Beschreibung und Klassifizierung von Agrarlandschaften als Kulturlandschaften erstellt, in der verschiedene Perspektiven der Landschaftsanalyse in einem dreistufigen Verfahren integriert wurden. Diese Vorgehensweise ermöglicht ein holistisches Verständnis des komplexen Phänomens:

1. physische (Landschafts-)Elemente: Hierunter werden z.B. die Topographie und die landwirtschaftliche Flächennutzung (z.B. Acker, Wiese, Weide) beschrieben.

2. anthropogene Interaktionen mit physischen Objekten: Dazu zählen kulturhistorische Anbaumethoden und räumliche Relationen (z.B. Transhumanz/Almwirtschaft), Marketing landwirtschaftlicher Produkte (z.B. geschützte Herkunftsbezeichnung), aber auch – im Sinne der Erlebbarkeit – die Zugänglichkeit landwirtschaftlicher Flächen (z.B. Rights of Ways in Großbritannien).

3. immaterielle Qualitäten: Hierunter werden z.B. ästhetische Werte, regionale Identitäten, Traditionen oder symbolische Werte (z.B. in Märchen, Sagen) verstanden.

2.3 Geschichte Europäischer Agrarlandschaften – Unterschiede und Parallelen

Um die Bedeutung der Agrarlandschaften zu begreifen, musste zunächst ihre Entstehung und Entwicklungsgeschichte beschrieben werden. Für jedes Land wurden die wichtigsten Etappen dargestellt, beginnend in der Ur- und Frühgeschichte über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Anhand zentraler Ereignisse (Triebkräfte) wurden Hochphasen der Landschaftsentwicklung herausgearbeitet und untersucht, welche ökonomischen Faktoren und historische Ereignisse in den jeweiligen Ländern auf die Entwicklung von Kulturlandschaften gewirkt haben (vgl. Abb. 4).

Renes (2010a) stellt heraus, dass sich die Entwicklungen in den verschiedenen Teilen Europas in einem festen Zeitrahmen abbilden lassen und so eine Vergleichbarkeit in Auftreten, Anlass und Verlauf hergestellt werden kann. Er führt dies auf die ökonomische Integration der beiden Hochphasen der agrarischen Produktion zurück: das Hochmittelalter sowie die Zeit ab 1750. Letztere umfasste einen hinsichtlich Geschwindigkeit und Ausmaß einmaligen Intensivierungsprozess in der Landwirtschaft, der eine nachhaltige Veränderung der Landschaft in Bezug auf Feldgrößen, Feldanordnung etc. nach sich zog. Auch Krisenzeiten tragen gesamteuropäische Züge und lassen sich in allen Partnerländern nachweisen, z.B. die durch den dramatischen Bevölkerungsrückgang nach der Pest entstandene spätmittelalterliche Krise. Diese Ergebnisse sind ein erster Anfang der Forschung (Renes 2010a, b). Aktuell fehlt eine systematische europäische Monografie zur Geschichte der Agrarlandschaft unter besonderer Berücksichtigung von Parallelen und Unterschieden in den einzelnen Ländern.

2.4 Klassifizierung europäischer Agrarlandschaften

Obwohl es zunehmend mehr Klassifikationsansätze für Landschaften gibt, beschäftigen sich die meisten mit nur wenigen Aspekten der Landschaftswahrnehmung (Fairclough 2010), z.B. Landbedeckung. Diese physischen Komponenten der Landschaft sind auf lokaler Ebene relativ leicht klassifizierbar. Kritiker von Landschaftsklassifizierungen argumentieren oft, dass sich Landschaften einer Klassifikation entziehen, da es sich dabei um ein dynamisches, facettenreiches Konzept handelt. Diese Kritik lässt sich jedoch durch den Fakt, dass in empirischen Studien (vgl. z.B. Balling & Falk 1982, Buhyoff et al. 1983, Hull & Revell 1989, Roth & Gruehn 2010) ein intersubjektives, stellenweise sogar interkulturelles Grundmuster der Landschaftswahrnehmung nachgewiesen wurde, entkräften. Viele der ermittelten Parallelen der Landschaftsgenese, heutigen Erscheinungsformen sowie die gesellschaftlichen Wertschätzung von Agrarlandschaften legen nahe, dass es übergeordnete Kriterien gibt und eine solche Klassifizierung sinnvoll/notwendig ist.

Im Rahmen des Eucaland-Projektes wurden bestehende Landschafsklassifikationen (u.a. Herring 1998, Lebau 1969, Meeus 1969, Meeus et al. 1985, Mücher et al. 2006, Wascher 2005) analysiert. Die im Projekt entwickelte Klassifikation berücksichtigt die dominierenden Aspekte von großflächigen Agrarlandschaften und basiert auf einer Interpretation ihrer Charakteristika, ohne zusätzliche flächendeckende Datenerfassung. Sie basiert auf einer konkret für den Zweck des Eucaland-Projekts zugeschnittenen Kriterienliste: Identität, Muster, Prozess, Veränderung, Raumbeziehung, Sozialgefüge und Topografie (Fairclough 2010).

Länderbezogene Daten dienten zur Überprüfung der Anwendbarkeit des Klassifizierungssystems. Als Ziele wurden festgelegt (Fairclough 2010):

1. Abbilden von vergangenen und gegenwärtigen landwirtschaftlichen Aktivitäten zur Identifikation von Landschaftstypen,

2. Bereitstellen eines Rahmens zur nationalen und pan-europäischen Charakterisierung von europäischen Agrarlandschaften und

3. Erarbeiten von Vorschlägen für zukünftige Managementrichtlinien und Entwicklungsziele für europäische Agrarlandschaften.

Abb. 5 verdeutlicht die Verbindung zwischen der Erforschung von Landschaftsgeschichte und Landschaftsklassifikation.

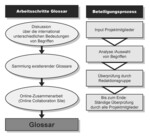

Ein weiteres Ergebnis des Eucaland-Projektes ist ein Glossar mit Begriffen zu europäischen Agrarlandschaften (vgl. Abb. 6). Es enthält 40 englische Begriffe mit Definition, Quellen, Foto sowie Übersetzungen ins Deutsche, Estnische, Französische, Niederländische, Ungarische und Spanische.

Das Glossar etabliert ein einheitliches Verständnis zwischen den Projektpartnern und für zukünftige Kooperationen. Es wurde publiziert (Kruse et al. 2010) und ist auf der Homepage des EUCALAND-Netzwerkes ( http://www.eucalandnetwork.eu ) verfügbar. Der Erarbeitung lag ein intensiver, interdisziplinärer Diskussionsprozess zu Grunde (vgl. Kruse & Kruckenberg 2010 und Abb. 7).

2.5 Internationale Synopse gesetzlicher Grundlagen zum Schutz von Agrarlandschaften als Kulturlandschaften

Der Schutz von Kulturlandschaften fällt in Europa in die nationale Verantwortung und Gesetzgebung. Weltweit einzigartige und herausragende Kulturlandschaften können als UNESCO-Welterbe zertifiziert werden, doch entbindet dies die Staaten nicht von ihrer Pflicht zum Schutz von Kulturlandschaften auf nationaler Ebene. Das deutsche Recht sieht als Sicherstellungsoptionen sowohl Rechtsakte des Naturschutzrechts (kleinräumig) als auch des Denkmalsschutzes (Einzelobjekte) vor.

Die Europäische Landschaftskonvention (ELK) umfasst im Unterschied zur Welterbekonvention nicht nur die herausragenden, sondern auch alltägliche und selbst degenerierte Landschaften. Deutschland hat die ELK im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten bisher nicht unterzeichnet. Ohnehin kommt ihr keine direkte Rechtskraft zu, sie stellt vielmehr eine moralische Aufforderung dar.

Im Eucaland-Projekt wurde die nationale Gesetzgebung zum Schutz von Agrarlandschaften in Kroatien, Deutschland, Italien, Rumänien, der Slowakei, Spanien und der Schweiz untersucht. In keinem Land gibt es explizite Schutzregimes für diesen Landschaftstyp. Selbst in Italien, wo es ein eigenes Ministerium für den Schutz des Kulturerbes gibt, findet sich keine entsprechende Regelung. Oft jedoch findet sich eine Wertschätzung von Kulturlandschaft in Gesetzen, Verordnungen und Regelungen anderer Sektoren, wie Naturschutz, Raumplanung oder Landwirtschaft. Hinsichtlich Natur, Tourismus und Denkmalpflege gibt es Schutzvorbehalte für seltene kulturhistorische Elemente (Scazzosi 2010). Oft greifen diese Möglichkeiten in ihrer Wirkung jedoch zu kurz: Eine zu kleinteilige Sichtweise verdrängt die Erkenntnis, dass die Gesamtwirkung einer Kulturlandschaft erhalten bleiben muss.

Ein wichtiges Umsetzungsmittel könnte daher die EU-Agrarpolitik sein. Bereits 2007 wurde im spanischen Recht die Idee implementiert, dass der Erhalt wichtiger kultureller Charaktere von (Agrar)Landschaften gestärkt werden soll (Spanische Regierung 2007). Im Nationalen Strategieplan 2007-2013 Italiens wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Landschaften“ etabliert, die Richtlinien für den Erhalt von Agrarlandschaften als Kulturwerte entwickeln soll (Republik Italien 2006). Die französische Agrarstrategie der nächsten Jahre „Objectif Terres 2020“ nennt als eine der Herausforderungen den Beitrag zum Erhalt der Landschaftsvielfalt (Ministère d’Agriculture 2009). In Deutschland dagegen gibt es, nicht zuletzt aufgrund der föderalen Strukturen, bisher keine solche nationale Strategie.

2.6 Europäische Agrarlandschaften in der Planung

Um eine Synopse des planerischen Umgangs mit Agrarlandschaften als kulturellem Erbe zu erstellen, wurden mit Hilfe standardisierter Vorgaben Daten zu vorhandenen planungsbezogenen Klassifizierungen, planungsrelevanten gesetzlichen Schutzkategorien für (Agrar)Landschaften und vorhandenen Planungsinstrumenten zusammengetragen. Zusätzlich wurden, falls vorhanden, Monitoringansätze zur Dokumentation von Veränderungen der (Agrar-)Kulturlandschaften erhoben und (globale und nationale) Entwicklungen auf Ihre Auswirkungen auf diese Landschaften analysiert.

3 Klassifizierungen als Planungsgrundlagen

Nach wie vor gibt es international keine verbindliche Definition von Kulturlandschaft. Die Definition von Kulturlandschaft der UNESCO geht weit über das naturschutzfachlich-geographische Verständnis hinaus. An einem für verschiedene Disziplinen und Denkschulen akzeptierten Kulturlandschaftsbegriff als Grundlage für interdisziplinäre Forschungen muss daher in Zukunft intensiv gearbeitet werden.

Die im Eucaland-Projekt abgegrenzten Klassifizierungen können eine sinnvolle Grundlage für die Planung und die Sicherung von wertvollen (agrarischen) Kulturlandschaften darstellen. Aktuell jedoch spielen Schutz und Erhalt von Kulturlandschaften in Europa noch eine untergeordnete Rolle.

Am Beispiel soll nun der Planungshintergrund für die nicht hinreichend umgesetzte Berücksichtigung von (historischen) Kulturlandschaften und Agrarlandschaften dargestellt werden. Ähnlich wie in Deutschland sieht es, mit gewissen spezifisch nationalen Abweichungen, auch in anderen Ländern aus (Steiner 2010).

In Deutschland erweisen sich viele politische und administrative Dokumente von Bund und Ländern als relevant für Kulturlandschaften. Zunächst wird auf die drei Leitbilder der Raumentwicklung der Ministerkonferenz für Raumordnung eingegangen. Dem dritten Leitbild „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ kommt für die Kulturlandschaften der höchste Stellenwert zu. Es geht über den Schutzgedanken hinaus und verbindet die behutsame Raumentwicklung mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Die Freiraumplanung soll sich zur aktiven Kulturlandschaftsgestaltung wandeln, regionale Entwicklungskonzepte integrieren und so innovativ zur Minderung von Strukturproblemen beitragen. Der Nutzen wird besonders vier Punkte umfassen (BMVBS 2006):

1. Kulturlandschaften sollen wichtige Ergänzungen zur traditionellen Raumentwicklung darstellen;

2. Kulturlandschaftsgestaltung soll erlebbar gemacht werden und so zu regionalen Identitäten beitragen;

3. Kulturlandschaftsgestaltung soll in regionale Entwicklungskonzepte integriert werden und einen Beitrag zur Stabilisierung ländlicher Räume darstellen und

4. Regionalmanagement sowie das regionale Marketing sollen gefördert werden.

Auch das BNatSchG verlangt die langfristige Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft (§ 1). Es deckt damit schon einen Teilaspekt des Kulturlandschaftsschutzes ab. § 1, Abs. 4, Nr. 1 führt weiter aus, dass „historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren“ sind.

Auch die rechtlichen Aspekte des Denkmalschutzes können Elemente der Kulturlandschaft schützen, doch steht hier der Schutz einzelner Objekte im Vordergrund. Mit den Mitteln des Denkmalschutzes lassen sich nach deutschem Recht keine kompletten Kulturlandschaften schützen.

Eine nationale Umsetzung und Fortschreibung der spezifisch kulturlandschaftlichen Landschaftsklassifizierung und die Aufnahme bedeutsamer Kulturlandschaften in ein nationales Kataster wäre wichtig, um deutschlandweit einen Überblick über Werte und die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes der Agrarlandschaften aufzuzeigen.

4 Ausblick

Das Eucaland-Projekt hat gezeigt, dass eine internationale Kooperation auch in großem Rahmen (mit 13 beteiligten Ländern) erfolgreich verlaufen kann. Während die Projektbeteiligten keine sprachlichen und methodischen Schwierigkeiten hatten, bestehen nach wie vor große Herausforderungen in der Umsetzung von Ergebnissen in Politik und Planungspraxis.

Das Eucaland-Netzwerk beabsichtigt, die im Projekt begonnene Arbeit weiterzuführen, u.a. mit den folgenden Zielen:

Ausweitung auf weitere europäischer Länder,

Erarbeiten einer abgestimmten Klassifizierung europäischer Agrarlandschaften,

Verbreitung der Klassifizierung an relevante Akteure,

Diskussion der Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge mit den für die ELK verantwortlichen Akteuren und

Digitalisierung der Ergebnisse sowie Erstellung eines digitalen Agrarlandschaftsatlasses für Europa als Planungs- und Entscheidungsgrundlage.

Eine derartige Bewertung bestehender Landschaften könnte mittelfristig sowohl in eine Liste besonders schutzwürdiger Landschaftstypen als auch in eine Art „Rote Liste der Kulturlandschaften“ münden. In diesem Kontext gibt es auch Überlegungen, die Ergebnisse bei der Verfassung von begründeten Vorschlägen von Agrarlandschaften zum UNESCO-Weltkulturerbe zu verwenden.

Literatur

Balling, J.D., Falk, J.H. (1982): Development of Visual Preference for Natural Environments. Environment and Behaviour 14 (1), 5-28.

Blanchin, J.Y., Le Lan, B. (2006): Paysages d’élevages, paysages d’éleveurs. Collection Synthèse. Paris, L’Institut de l’Élevage.

BMVBS (2006): Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland. Verabschiedet von der Ministerkonferenz für Raumordnung. Berlin, Bonn.

Buhyoff, G.J., Wellmann, J.D., Koch, N.E., Gauthier, L., Hultman, S. (1983): Landscape preference metrics: an international comparison. J. Environmental Management 16 (2), 181-190.

Chételat, J., Ley, E. (2002): Intégration des représentations sociales dans la gestion du paysage jurassien. In: Cybergeo: European Journal of Geography. Envrionment, Nature, Paysage, document 228. http://cybergeo.revues.org/index2048.htm .

Ellenberg, H. (1990): Bauernhaus und Landschaft in ökologischer und historischer Sicht. Ulmer, Suttgart.

Europarat (2000): Europäisches Landschaftsübereinkommen. Nichtamtliche Übersetzung Deutschland. http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/176.htm .

Eurostat (2009): Agricultural statistics, Main results 2007-08, pocketbook. European Commission, Luxemburg.

Evert, K.-J. (Hrsg., 2004): Dictionary Landscape and Urban Planning. Multilingual Dictionary of Environmental Planning, Design and Conservation. German – English – French – Spanish. 2nd edition. Springer, Berlin/Heidelberg.

Fairclough, G. (ed., 2010): Complexity and contingency: classifying the influence of agriculture on European landscape. In: Pungetti, G., Kruse, A., eds., European Culture expressed in Agricultural Landscapes: Perspectives from the Eucaland Project. Palombi Editori, Rom, 115-148.

Hard, G. (1970): Die Landschaft der Sprache und die Landschaft der Geographen. Semantische und forschungslogische Studien zu einigen zentralen Denkfiguren in der deutschen geographischen Literatur. Colloquium Geographicum 11, Dümmler Bonn.

Herring, P. (1998): Cornwall’s Historic Landscape. Presenting a method of historic landscape character assessment. Truro, Cornwall Archaeological Unit and English Heritage.

Hull, R.B, Revell, G.R.B (1989): Cross-cultural comparison of landscape scenic beauty evaluations: A case study in Bali. Journal of Environmental Psychology 9 (3), 177-191.

IMA (2010): 1 x 1 der Landwirtschaft 2010. information medien agrar (i.m.a.) e.V., Bonn.

Kruse, A., Centeri, C., Renes, H., Roth, M., Printsmann, A., Palang, H., Benito Jordá, L., Velardes, M.D., Kruckenberg, H. (2010): Glossary on agricultural landscapes. Hungarian J. Landscape Ecology 8 (Special Issue), 99-127.

–, Kruckenberg, H (2010): List of terms. In: Pungetti, G., Kruse, A., eds., European Culture expressed in Agricultural Landscapes: Perspectives from the Eucaland Project, Palombi Editori, Rom, 206-209.

Lebeau, R. (1969). Les grands types de structure agraires dans le monde. Masson, Paris.

Mata Olmo, R. (2008). The landscape, heritage and resource for the sustainable territorial development. Knowledge and public action. In: ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXIV 729, 155-172.

Meeus, J.H.A. (1995). Pan-European landscapes. Landscape and Urban Planning 31 (1-3), 57-79.

–, Wijermans, M.P., Vroom, M.J. (1990). Agricultural landscapes in Europe and their transformation. Landscape and Urban Planning 18 (3-4), 289-352.

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (2009): Neue französische Agrarpolitik 2020. (Objectif terres 2020 – Pour un nouveau modèle agricole français), Paris.

Spanisches Parlament (2007): Gesetz 45/2007 über nachhaltige, ländliche Entwicklung (Sustainable Rural Development), Boletin Oficial des Estado 299, 14/2007, 51339-51349.

Mücher, C.A., Wascher, D.M., Klijn, J. A., Koomen, A.J.M., Jongman, R.H.G. (2006). A new European landscape map as an integrative framework for landscape character assessment. In: Bunce, R., Jongman, R., eds., Landscape Ecology in the Mediterranean: inside and outside approachess Proceedings of the European IALE Conferences Faro, Portugal, IALE Publ. Ser. 3, 233-243.

Nohl, W. (2001): Landschaftsplanung. Ästhetische und rekreative Aspekte. Patzer. Berlin.

Observatori del Paisatge (ed., o.J.): Dictionnaire des termes se rapportant à la planification et à la gestion du paysage. http://www.catpaisatge.net/fra/glossari.php [30/03/2010].

Périgord, M. (2005): La banalisation des paysages. In : Cafés Géographiques, Article No. 770. http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=770 [30/03/2010].

Renes, J. (ed., 2010a): European agricultural landscape history. In: Pungetti, G., Kruse, A., eds., European Culture expressed in Agricultural Landscapes: Perspectives from the Eucaland Project, Palombi Editori, Rom, 73-113.

– (2010b): Searching for system in the history of agricultural landscapes in Europe – The historical part of the Eucaland Project. Hungarian J. Landscape Ecology 8 (Special Issue), 25-42.

Republik Italien (2006): Ländliche Entwicklung 2007-2013: thematische Beiträge zum Nationalplan, Arbeitsgruppe „Landschaft“, Agrarministerium, Rom.

Roth, M., Gruehn, D. (2010): Modellierung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. Kriterien zur Bestimmung von Landschaftsbildqualitäten für große Räume. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (4), 115-120.

Scazossi, L., (ed., 2010): Assessment of policies considering cultural heritage in European agricultural landscapes. In: Pungetti, G., Kruse, A., eds., European Culture expressed in Agricultural Landscapes: Perspectives from the Eucaland Project, Palombi Editori, Rom, 149-177.

Steiner, C. (ed., 2010): Planning the future of European agricultural landscapes considering their cultural value and heritage. In: Pungetti, G., Kruse, A., eds., European Culture expressed in Agricultural Landscapes: Perspectives from the Eucaland Project, Palombi Editori, Rom, 179-204.

Strümpfel, J. (2003): Die Erweiterung der EU – Chancen und Risiken für die europäische Landwirtschaft- TLL Jena-Zwätzen. http://www.tll.de/ainfo/archiv/euer0603.pdf [30.03.2010].

UNESCO (ed., 1972): Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris: UNESCO World Heritage Centre.

– (ed., 2005): Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt. Paris: UNESCO World Heritage Centre.

Wascher, D. (ed., 2005): European Landscape Character Areas. Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes. Alterra Report Nr. 1254/2005. Landscape Europe, Wageningen.

Anschriften der Verfasser: Michael Roth, TU Dortmund, Fakultät Raumplanung, Lehrstuhl Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, August-Schmidt-Straße 10, D-44227 Dortmund, E-Mail michael.roth@tu-dortmund.de ; Dr. Alexandra Kruse, Büro für Landschaft & Service, EucaLand-Network, Fuchskaule 10, D-51491 Overath, E-Mail landschaft@bfls.de ; Dr. Helmut Kruckenberg, TourNatur Projektmanagement, Am Steigbügel 3, 27283 Verden (Aller), E-Mail kontakt@tournatur.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.