Erfahrungen mit einem Tagfalter-Monitoring durch Laien

Abstracts

Im Rahmen des Pilot-Projektes „Volkszählung für Schmetterlinge“ in Wien (2003 bis 2008) wurden an 120 Personen, die an der Zählung 2005 teilgenommen hatten, Fragebögen versendet. Ziel der Befragung war es, Erkenntnisse über die Motivation, die Zufriedenheit und langfristige Perspektiven eines künftigen Tagfalter-Monitorings in Österreich bzw. Wien zu erlangen.

Die erzielten Ergebnisse wurden mit einer ähnlichen Befragung von Transekt-Zählern des Tagfalter-Monitoring Deutschlands (TMD) verglichen und diskutiert. Dabei waren bei den Wiener Zählern das höhere Alter und die kürzeren Distanzen zwischen Wohnort und Zählort auffallend, die vor allem durch das Projektdesign bedingt waren. Primäre Motivation bei der deutschen Zählergruppen war es, einen Beitrag für den Schutz der Schmetterlinge zu leisten. Dagegen dominierte bei den Wiener Zählern als Miotivation die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen.

Zur Implementierung eines landesweiten Monitoring in Österreich/Wien ist es unumgänglich, ein Mindest-Budget zur Finanzierung von ein bis zwei Experten bereitzustellen, aus der Mitte eines einschlägigen Vereines zu agieren und computerbasierende Meldesysteme zu verwenden. Der Problematik des demographischen Wandels (Überalterung) und der Naturentfremdung der Jugend kann z.B. damit begegnet werden, dass subventionierte Naturerfahrungscamps in allen Schulstufen verbindlich angeboten werden.

Results of a Butterfly Monitoring by Laymen – Interviews of participants in Austria and Germany

In the years 2003 to 2008 a pilot project had been conducted in Vienna, called “Volkszählung für Schmetterlinge” (census for butterflies). Subsequently 120 persons, who had taken part in the project in 2005, were requested to participate in a survey. The interviews aimed to gain information on the motivation for participation, satisfaction and long-term prospects for a future butterfly monitoring in Vienna. These results were compared to a similar census concerning a butterfly monitoring conducted in Germany.

Remarkable aspects of the Vienna study were the higher age of the participants and the lower distance between place of residence and monitoring plots, the latter being mainly due to the project design. Prime motivation for the German participants was to contribute to butterfly conservation whilst the Viennese wanted to improve their knowledge about the species.

In order to implement a butterfly monitoring in Austria/Vienna the following conditions are essential: one or two experts need to be employed, the activities should be initiated in cooperation with an association involved in the subject, and web-based data collecting systems are to be used. A challenge for the future is to consider the demographic change (aging) combined with a decreasing interest of young people for nature, which can be counteracted, e.g. by organising subsidised nature camps on all school levels.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Ohne die zahlreichen und vielfältigen Beiträge von ehrenamtlichen Mitarbeitern wären viele Projekte im Bereich des Natur- und Umweltschutzes nicht möglich (Levrel et al. 2010, New 2010). Im Jahre 2011, dem „Europäischen Jahr des Ehrenamts und Biodiversität“, soll diese Tatsache entsprechend gewürdigt werden (Frohn & Rosebrock 2011).

Im Zusammenhang mit Freiwilligen-Leistungen wird häufig der aus dem angelsächsischen Sprachraum stammende Fachbegriff „Citizen Science“ genannt. Darunter versteht man eine Einbindung der Bevölkerung in die Erhebung wissenschaftlicher Daten oder sogar die komplette Erhebung durch diese über groß angelegte Aktionen. Meist werden Häufigkeit und Ausbreitung von Arten (z.B. Vögel, Insekten) oder Phänomene in Zusammenhang mit dem Wetter untersucht (McCaffrey 2005, Losey et al. 2007, Schäffer & Schäffer 2009).

Beim Aufbau eines landesweiten Schmetterling-Monitorings war Großbritannien mit seinem hohen ehrenamtlichen Zähleranteil wegweisend. Dort werden bereits seit 1976 Schmetterlinge entlang von Transekten erfasst (Pollard & Yates 1993). Seit dieser Zeit zählen über 4000 Freiwillige Schmetterlinge an mehr als 1800 verschiedenen Orten ( http://www.ukbms.org; 29.05.2011). Mittlerweile haben sich weitere Länder für ein Schmetterlings-Monitoring entschieden, so dass es mit den angekündigten bzw. gestarteten Programmen in Dänemark und Schweden bereits 19 in Europa gibt (Van Swaay et al. 2008). Mit Deutschland und Frankreich stiegen zwei bevölkerungsstarke Staaten 2005 mit einem bundesweiten Tagfalter-Monitoring ein, in dem Freiwillige eine zentrale Rolle spielen (Henry et al. 2005, Kühn et al. 2010). Vom Tagfalter-Monitoring Nordrhein-Westfalen konnten seit 2001 wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Freiwilligen und Projekterfahrungen integriert werden.

Österreich hat derzeit kein nationales Monitoring für Tagfalter vorgesehen. Diese Arbeit soll dazu dienen, im Falle eines Umdenkens der Etablierung eines Schmetterling-Monitorings vor allem aus dem In- und Ausland gesammelten Erfahrungen (z.B. Erkenntnisse hinsichtlich kosteneffizienten Projekt-Designs, Qualitätssicherung der Daten und Motivation der freiwilligen Zähler) die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen.

2 Material und methodisches Vorgehen

Im Bundesland Wien wurde in den Jahren 2003 bis 2008 mit Laien-Zählern ein Pilot-Projekt mit dem Titel „Volkszählung für Schmetterlinge“ durchgeführt. Als projektbetreibende Organisation fungierte “die umweltberatung“ Wien, eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, mit Basisfinanzierung der Stadt Wien, deren Mitarbeiter der Erstautor von 2002 bis 2009 war.

An 120 Wiener Zähler des Jahres 2005 wurde ein Fragebogen versendet, der eine Kombination aus Faktfragen (= konkrete Fragen), Meinungsfragen und offenen Fragen enthält. Narrative (= erzählende) Interviews, die während 56 Vor-Ort-Besuchen bei Garten-Zählern im Jahre 2005 und 2006 geführt wurden, flossen ergänzend in die Diskussion ein. In Deutschland nahmen bei einer Befragung von ca. 330 Personen im Rahmen des Tagfalter-Monitoring Deutschland (TMD) 127 Personen an einer Befragung teil (Tab. 1).

Eine ähnliche Formulierung von Fragestellungen machte eine Vergleichbarkeit der beiden Umfragen möglich und führte zu folgenden Kernfragen:

(1) Wie sind etwaige Unterschiede in den Ergebnissen der Befragung zwischen Österreich/Wien und Deutschland zu erklären?

(2) Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Befragung, um ein langfristiges Monitoring für Schmetterlinge in Österreich/Wien zu realisieren?

Unter dem Begriff Laien-Zähler wurde die Gesamtheit von ehrenamtlichen Mitarbeitern aus Natur-Interessierten, Naturschützern und Amateur-Naturforschern verstanden. Die Autoren verwenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form; Frauen sind immer mit angesprochen.

3 Ergebnisse

3.1 Fragen zur Teilnahme: Öffentlichkeitsarbeit, Motivation, Funddokumentation, Schmetterlinge sammeln

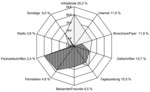

In Wien erfuhren die Laien-Zähler zu 20,2 % über persönlichen Kontakt an Infoständen von “die umweltberatung“ vom Projekt (Abb. 1). Nach dem Medium Tageszeitung (15,5 %) folgten Broschüren/Flyer (11,9 %), Internet (11,9 %) und allgemeine Zeitschriften (10,7 %). Als Internetquellen wurden angeführt: http://www.umweltberatung.at/schmetterlinge, http://www.natur-wien.at und http://www.magwien.gv.at.

Unter den im Fragebogen angegebenen Tageszeitungen waren für die Ankündigung des Projektes der Kurier und die Kronen Zeitung wichtig, zwei der auflagenstärksten österreichischen Zeitungen. Bei den Printmedien waren die Fachzeitschriften am wenigsten wirksam. Geringe Wirkung hatten auch die Fernsehberichte in „ORF Wien heute“ sowie die insgesamt fünf Radioberichte, die lediglich die Bekanntheit des Projekts steigerten, nicht jedoch die Zahl der Zähler. Nur sieben Personen gaben an, über diese Medien vom Projekt erfahren zu haben. Die Fernsehberichte wurden jeweils in den Ferienmonaten (Juli, August) ausgestrahlt, in denen der Großteil der potenziellen Zähler offenbar nicht erreicht werden konnte.

Während in Deutschland 18,8 % der Teilnehmer über das Fernsehen erreicht wurden, waren es in der Wiener Zählung lediglich 4,7 %. Die Infovermittlung über Fachzeitschriften war in Deutschland wesentlich höher als in Wien (19,8 zu 2,4 %). Das Projekt in Wien wurde jedoch nicht explizit in den Fachmedien angekündigt und forciert. Der Sympathieträger „Schmetterlinge“ wurde vor allem in den ersten Projektjahren von den Print-Medien sehr positiv aufgenommen.

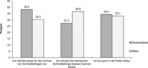

Bei der Frage nach den Beweggründen für die Teilnahme an der Zählung kreuzten in Wien 50 % der Personen alle drei Auswahlmöglichkeiten an (Abb. 2). Dabei war die Absicht, die heimischen Arten besser kennenzulernen, mit 36,3 % größer als der Schutzgedanke (32,9 %). Bei den deutschen Zählern wurde der Schutzgedanke (38,3 %) am häufigsten genannt.

In Wien überwogen die Beobachtungen vor Ort bzw. in der Nähe des Wohnortes (67,9 % waren im Umkreis von 0 bis 0,49 km aktiv). Etwa 91 % der Personen aus dieser Gruppe zählten direkt am Wohnort. In Deutschland beobachteten 33,6 % Schmetterlinge im Umkreis von 0 bis 0,49 km. Deutsche Transekt-Zähler waren gezwungen, weitere Wege zurückzulegen, da sich geeignete Zähl-Strecken meist nicht unmittelbar in der Wohnumgebung befanden.

Während 42,5 % aller deutschen Transekt-Zähler ein Schmetterlings-Netz nutzten, verwendeten lediglich 4,8 % der Wiener Teilnehmer ein Netz. In manchen begründeten Fällen ist es notwendig, lebende Exemplare aus der Natur zu entnehmen und für eine weitere Untersuchung zu konservieren. Der überwiegende Teil der Wiener Zähler (86,7 %) gab an, nie Schmetterlinge sammeln und töten zu wollen. Auch in Deutschland waren die Transekt-Zähler ähnlicher Meinung und lehnten das Sammeln ab (88,2 %).

11,7 % der Wiener Zähler haben in der Vergangenheit Schmetterlinge gesammelt, entnehmen aber keine Belege mehr. Von jenen Personen, die sich vorstellen konnten, Einzelexemplare zu entnehmen (13,3 %), gaben 80 % an, dieses nur für die Determination zu tun und den Falter dann wieder frei zu lassen, oder wenn der Falter bereits tot aufgefunden wird. Sie wollten also keine Schmetterlinge töten.

3.2 Fragen zur Person: Profile der Schmetterlings-Zähler, Altersstruktur

Frauen beteiligten sich an der Zählung in Wien häufiger (67,2 %) als Männer (32,8 %). In Deutschland nahmen an der Tansekt-Zählung mehr Männer (55,9 %) als Frauen (44,1 %) teil. Die Möglichkeit der Beteiligung richtet sich auch nach der verfügbaren Zeit der Zähler. 61 % der befragten Personen in Wien waren pensioniert, 29 % berufstätig. 10 % waren unter der Kategorie „Sonstiges“ angeführt (z.B. karenziert).

Bei Betrachtung der Altersstruktur lässt sich eine klare Überalterung bei der Wiener Zählung erkennen (Abb. 3). Die Altersklasse 60 bis 69 ist in beiden Ländern am stärksten vertreten. Die Wiener Zählung war auch für weniger mobile Menschen geeignet. So ist das Verweilen im eigenen Garten, wo mehr als die Hälfte der Teilnehmer zählten, mit weniger Mühen verbunden, als eine naturnahe Fläche in der Umgebung aufzusuchen und diese regelmäßig zu begehen. In der zusammengefassten Altersklasse 60 bis 70+ finden sich 54 % der in Wien teilnehmenden Personen.

Keine der befragten Personen aus Wien kamen aus dem Kreis eines entomologischen Vereins. 46,1 % der Befragten machten keine Angaben über die Zugehörigkeit zu einem Verein, der Rest nannte den WWF, Birdlife, Naturschutzbund oder die Naturfreunde.

4 Diskussion der Ergebnisse

4.1 Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit stellt in jedem Projekt, in dem Freiwillige mitarbeiten sollen, eine Schlüsselposition dar. Settele et al. (2008) meinen, dass man sich nicht scheuen solle, vermeintlich populärere Themen und Organismengruppen für Naturschutzangelegenheiten zu nutzen; dazu zählen auf jeden Fall Tagfalter und Vögel.

In Wien war die persönliche Projekt-Bewerbung über die zahlreichen temporären Infostände von „die umweltberatung“ wirksam. Darüber hinaus wurden attraktiv gestaltete Schmetterlingsposter (images.umweltberatung.at/htm/schmetterlingsposter.pdf; 11.01.2011) mit der Auflage von ca. 30000 Stück im gesamten Stadtgebiet verteilt, wo in der ersten und zweiten Auflage bereits am Titelblatt eine gut sichtbare Aufforderung zum Mitmachen zu entnehmen war. Im Wiener Pilot-Projekt wurde versucht, eine Einschätzung des Potenzials von Laien-Zählern aus der breiten Öffentlichkeit vorzunehmen; im Gegensatz zu Deutschland wurde keine Bewerbung in den einschlägigen Fachkreisen (Vereinen) durchgeführt. Sowohl in einem nationalen als auch lokalen Tagfalter-Monitoring kann jedoch keinesfalls auf diese Ressource verzichtet werden (Kühn et al. 2008). Auch bei dem überaus erfolgreichen britischen Tagfalter-Monitoring der Organisation Butterfly Conservation sind 99 % der Teilnehmer Mitglied dieser Organisation (Vickery 2007).

4.2 Motive für eine Beteiligung

Es gibt unterschiedliche Motive, sich ehrenamtlich im Natur- und Umweltschutz zu engagieren (Bell et al. 2008, Göll et al. 2005, Haack 2003, Mitlacher & Schulte 2005, Sothmann 2000). Bell et al. (2008) sehen in der Kombination von kognitiven, sozialen und emotionalen Einflussfaktoren die stärkste Wirkung hinsichtlich der Motive von Freiwilligen. Die Abgrenzungen verlaufen fließend, so dass im weiteren Verlauf auf eine exakte Zuteilung verzichtet wurde und nur die wichtigsten angeführt werden:

Wissen aneignen

Hauptmotivation (Primärmotiv) für die Teilnahme an dem Projekt „Volkszählung für Schmetterlinge“ war die Absicht, mehr über diese Insektengruppe zu erfahren, sich Zusatzwissen anzueignen. Aufgrund unterschiedlicher und teils geringer Vorkenntnisse in dem Wissensgebiet der Schmetterlinge waren die Wiener Zähler mehr als die deutschen daran interessiert, sich Wissen anzueignen. Interessierte bekommen bei Mitarbeit üblicherweise Zugang zu den Kreisen von Experten, können ihr Artenwissen verbessern und erfahren nützliche Tipps, sich weiter zu orientieren. Ebenso gibt es im Rahmen vieler Monitoring-Projekte Materialien, die speziell für Mitwirkende vergünstigt bis gratis angeboten werden. Dazu gehören gute Methoden-Anleitungen, Determinationsschlüssel und Angebote via Internet. So bietet z.B. „Sussex Butterfly Conservation“ einen „Beginner’s Guide to Mothing“ an ( http://www.sussex-butterflies.org.uk/species.html; 10.01.2011) und verfügt über eine informative Homepage. Douglas & Rollins (2007) betonen darüber hinaus die Wichtigkeit von Schulungen für Freiwillige.

Schutz der Natur

Hauptmotivation (Primärmotiv) für die Teilnahme an dem Projekt „Tagfalter-Monitoring Deutschland“ sowie drittwichtigstes Motiv bei der „Volkszählung für Schmetterlinge“ war, einen Beitrag für den Schutz der Schmetterlinge zu leisten. Dieses ist den Ergebnissen von Mitlacher & Schulte (2005) ähnlich, die als Resultat einer Befragung von Ehrenamtlichen im Natur- und Umweltschutz das „Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt“ als eine der größten Motivation anführten. Für viele Zähler ist es wichtig, dass die Daten für den Schutzzweck verwendet werden. Mit ihrer persönlich und freiwillig aufgewendeten Zeit wollen sie eine sinnvolle Nutzung ihrer Daten verbunden sehen (Bell et al. 2008).

sozialer Aspekt

Darunter wird die Möglichkeit verstanden, sich mit anderen Zählern auszutauschen oder von Gleichgesinnten zu profitieren (Wissensaustausch). Dieser Motiv-Faktor war bei den Zählern in Wien nicht stark ausgeprägt. Bei Aktivitäten in Vereinen hingegen wird der soziale Aspekt wesentlich höher eingeschätzt (Bell et al. 2008). Die Methode, vom wissenden Vereinsmitglied ausgebildet zu werden und bei entsprechendem Wissenszuwachs selbst als Wissensvermittler aktiv zu werden, war in Wien nicht umsetzbar. In vergleichsweise kurzer Zeit ist es jedoch in Deutschland gelungen, ein Netzwerk von ca. 90 Falterexperten aufzubauen, den so genannten Regionalkoordinatoren. Diese stellen eine Schlüsselposition im Gelingen des Monitoring dar, indem sie bei der Durchführung und Problemen vor Ort den Zählern hilfreich zur Seite stehen (Kühn et al. 2008).

Anreizmechanismus und Anerkennungskultur

Zahlreiche Monitoring-Programme bieten Anreiz durch Verlosung von Preisen, Verteilung von Urkunden, Medaillen, Pokalen oder Vergabe von Titeln. Überlegenswert wäre es, ein hierarchisches System mit interner Titelvergabe zu installieren. Die Vergabe könnte sich nach abgeleisteter Zeit und freiwillig abgehaltenen standardisierten Fortbildungseinheiten richten. Für viele ist es auch motivierend und wichtig, in den Berichten und Zusammenfassungen namentlich genannt zu werden (Hirneisen et al. 2002), was auch einer Respektierung und einer Würdigung für die ehrenamtlich erbrachte Leistung gleichkommt (Mitlacher & Schulte 2005). Die Autoren führen auch einen Vergleich mit dem RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) in Großbritannien an, wo „volunteering“ eine bedeutende Rolle als Sprungbrett in den Beruf einnimmt.

Betreuung der Zähler

Gut betreute und zufriedene Zähler können länger an das Projekt gebunden werden, was sich in Wien wie auch in Deutschland zeigte, wo in den Jahren der intensivsten Kontakte mit den Zählern auch die meisten Daten geliefert wurden (Kühn et al. 2010, Pendl et al. 2010). Trotz der Angaben in der Wiener Befragung, wo etwa ein Drittel der Zähler bekundeten, sich vorstellen zu können, über zehn Jahre am Projekt teilzunehmen, war das in der Praxis nicht der Fall. Das Aufrechterhalten der Motivation der Zähler ist neben der Neu-Rekrutierung keine einfache Aufgabe (Bell et al. 2008, Podjed & Muršic 2008). Die jährliche Information der Zähler über die Ergebnisse ist ein wichtiger Aspekt. Dabei kann die Ausführlichkeit als ein Grad der Wichtigkeit angesehen werden. Beispielgebend sei hier der jährliche Bericht des United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme anzuführen (Botham et al. 2009).

4.3 Profile der Schmetterlings-Zähler

Das Programm, das zum Mitmachen anregen soll, muss gut zum Empfänger passen. Bedürfnisse, Interessen, körperliche und geistige Fitness der Empfänger (Zähler) sollten im Design des Projektes berücksichtig sein. Die Mehrheit der mitwirkenden Personen aus beiden Ländern betreibt die Schmetterlingskunde als reines Hobby. Viele Zähler aus Wien gaben an, sich in der Jugend mit dem Thema beschäftigt zu haben. Es besteht die wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass Erwachsene, die als Kinder und Jugendliche Gelegenheit hatten, Natur zu erleben und sich an ihr zu erfreuen, tendenziell den Belangen des Naturschutzes gegenüber eher aufgeschlossen sind als Personen, die ohne diese Primärerfahrung lediglich kognitiv über Natur informiert und belehrt werden (Schemel 1998). Eine positive Mensch-Natur-Beziehung ist von größter Wichtigkeit für einen langfristig ausgerichteten Naturschutz (Schemel 2004) und sollte auch im projektorientierten Unterricht eine verstärkte Rolle einnehmen.

4.4 Datenrückmeldung und qualität

Bei dem Wiener Projekt war ein relativ großer Anteil der Daten (ca. 15 %) für eine weitere Verwendung nicht mehr zu gebrauchen. Das hatte mehrere Gründe:

Weißlinge sind in den Köpfen vieler Zähler (Gärtner) noch immer als potenzielle Schädlinge gespeichert und daher nicht mit dem Ehrgeiz exakt determiniert worden wie andere Arten. Von den verworfenen Daten nahmen die Weißlinge 72 % der Individuen ein.

Die Methode in Wien gab vor, alle Individuen zu registrieren. Nicht bekannte oder aufgrund der Flugaktivität des Insekts nicht zu bestimmende Individuen landeten auch in der Menge der nicht verwendbaren Daten.

Für schwierig zu bestimmende Arten aus den Familien der Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae standen keine ausreichenden Determinierungs-Hilfen zur Verfügung.

4.5 Problem des fehlenden Nachwuchses?

Der Faktor „Zeit“ war wohl maßgeblich dafür verantwortlich, dass vor allem ältere Menschen an der Zählung in Wien teilnahmen. Bei Bestehen einer solchen Altersstruktur erscheint der Aufbau eines Monitorings wenig aussichtsreich. Bei langjährig etablierten Schmetterlings-Monitoring-Programmen, wie in den Niederlanden und England, ist es gelungen, mittels konsequenter Vereinstätigkeit eine altersmäßig ausgeglichene Teilnehmerstruktur zu erreichen (Botham et al. 2009, Van Swaay et al. 2008). Bei Betrachtung der Gesamtheit der ehrenamtlich tätigen Personen im Natur- und Umweltschutz sind aufgrund der zu erwartenden Überalterung der Gesellschaft negative Auswirkungen zu befürchten (Demuth et al. 2010, Frohn & Rosebrock 2011, Haack 2003). Doch hätten nicht auch viele Jungendliche und Schüler Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit? Der Natursoziologe Brämer (2006, 2010) liefert bei seiner Befragung von mehr als 3000 Jugendlichen nachdenkliche Fakten. Demnach ist die Jugend immer mehr in der Hightech-Gesellschaft und immer weniger in der Natur zu Hause. Zusätzlich trägt die Bewerbung der künftigen Kunden der Konsumgüterwirtschaft im täglichen Leben zur Naturentfremdung bei. Ob sich in naher und ferner Zukunft überhaupt noch Freiwillige für Zähl-Projekte finden lassen, ist schwer abzuschätzen. Freiwilligentätigkeit ist meist mit Vereinszugehörigkeit verbunden. Jugendliche kommen oft über Freunde, Bekannte oder Eltern zu Vereinen, wo zunächst die inhaltliche Ausrichtung keine große Rolle spielt (Bruner & Dannenbeck 2002).

5 Folgerungen

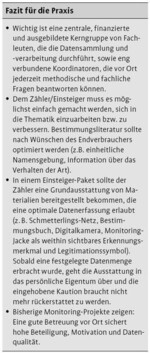

Tab. 2 gibt die wichtigsten Erkenntnisse aus den bisherigen Projekt-Erfahrungen wieder. Für die Praxis lassen sich daraus die im unten stehenden Textkasten zusammengefassten Schlussfolgerungen ableiten.

Dank

Danken möchten wir allen Personen, die die Fragebögen gewissenhaft zurückgesendet haben, Liselotte Strilka für die Datenbankbetreuung, Helmut Höttinger für die kritischen Anmerkungen zum Manuskript und Josef Settele (UFZ Leipzig) für die Bereitstellung der Umfrageergebnisse aus Deutschland.

Literatur

Bell, S., Marzano, M., Cent, J., Kobierska, H., Podjed, D., Vandzinskaite, D., Reinert, H., Armaitiene, A., Grodzin´ska-Jurczak, M., Muršic, R. (2008): What counts? Volunteers and their organisations in the recording and monitoring of biodiversity. Biodiv. Conserv. 17, 3443-3454.

Botham, M.S., Brereton, T.M., Middlebrook, I., Cruickshanks, K.L., Roy, D.B. (2009): United Kingdom Butterfly Monitoring Scheme report for 2008. CEH, Wallingford.

Brämer, R. (2006): Natur obskur – Wie Jugendliche heute Natur erfahren. oekom, München.

– (2010): Natur: Vergessen? Erste Befunde des Jugendreports Natur 2010. Stand 12.02.2011. http://wanderforschung.de/files/jrn10-11277 915380.pdf .

Bruner, C.F., Dannenbeck, C. (2002): Freiwilliges Engagement bei Jugendlichen. Kreisjugendring München-Stadt, München. Stand 15.03.2011. http://www.kjr-m.de/publikationen/pdf/juleistud-kurz.pdf .

Demuth, B., Moorfeld, M., Heiland, S. (2010): Demografischer Wandel und Naturschutz. Ergebnisse der gleichnamigen Tagungsreihe. Naturschutz Biol. Vielfalt 88, Bonn.

Douglas, C., Rollins, R. (2007): Motivations, training and supervision of volunteers in conservation. Environments 35 (1). Stand 12.01. 2011. http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/179269354.html .

Frohn, H.-W., Rosebrock, J. (2011): Europäisches Jahr des Ehrenamtes und Biodiversität: Der Beitrag naturwissenschaftlicher Vereinigungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Natur und Landschaft 86 (1), 2-6.

Göll, E., Henseling, C., Nolting, K. (2005): Motivation in der Bevölkerung, sich für Umweltthemen zu engagieren – eine qualitative Studie mit Fokusgruppen. Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin.

Haack, S. (2003): Die Bedeutung der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit von Umweltverbänden – am Beispiel des Zivildienstes und des bürgerschaftlichen Engagements. UNESCO-Verbindungsstelle für Umwelterziehung, Berlin.

Henry, P.-Y., Manil, L., Cadi, A., Julliard, R. (2005): Two national initiatives for butterfly monitoring in France. In: Kühn, E., Feldmann, R., Thomas, J. & Settele, J., eds., Studies on the ecology and conservation of butterflies in Europe, Pensoft, Sofia/Moscow.

Hirneisen, N., Köppel, C., Kroupa, A., Rennwald, E. (2002): Online-Datenbank für die DFZS-Wanderfalterforschung. Atalanta 33 (3/4), 309-313.

Kühn, E., Feldmann, R., Harpke, A., Hirneisen, N., Musche, M., Leopold, P., Settele, J. (2008): Getting the public involved in butterfly conservation: Lessons learned from a new monitoring scheme in Germany. Isr. J. Ecol. Evol. 54 (1), 89-103.

–, Harpke, A., Musche, M., Feldmann, R., Hirneisen, N. (2010): Tagfalter-Monitoring Deutschland. Jahresbericht 2009. Neuigkeiten 2010. UFZ, Halle/Saale. Stand 06.03.2011. http://www.tagfalter-monitoring.de/ .

Levrel, H., Fontaine, B., Henry, P.-Y., Jiguet, F., Julliard, R., Kerbiriou, C., Couvet, D. (2010): Balancing state and volunteer investment in biodiversity monitoring for the emplementation of CBD indicators. A French example. Ecolog. Econ. 69 (7), 1580-1586.

Losey, J., Perlman, J., Hoebeke, E. (2007): Citizen scientist rediscovers rare nine-spotted lady beetle, Coccinella novemnotata, in eastern North America. J. Insect Conserv. 11 (4), 415-417.

McCaffrey, R.E. (2005): Using citizen science in urban bird studies. Urban Habitats 3 (1), 70-86. Stand 10.02.2011. http://www.urbanhabitats.org .

Mitlacher, G., Schulte, R. (2005): Steigerung des ehrenamtlichen Engagements in Naturschutzverbänden. BfN-Skripten 129, Bonn.

Möbus, R. (2005): Tagfalter-Monitoring Deutschland. Auswertung des Fragebogens. UFZ, Leizpig/Halle.

New, T.R. (2010): Butterfly conservation in Australia: the importance of community participation. J. Insect Conserv. 14, 205-311.

Pendl, M., Straka, U., Frank, T. (2010): Lepidoptera-Vorkommen in den Gärten der Stadt Wien. Insecta 12, 51-71.

Podjed, D., Muršic, R. (2008): Dialectical relations between professionals and volunteers in a biodiversity monitoring organisation. Biodiv. Conserv 17 (14), 3471-3483.

Pollard, E., Yates, T.J. (1993): Monitoring butterflies for ecology and conservation. The British Butterfly Monitoring Scheme. Chapman & Hall, London.

Schäffer, A., Schäffer, N. (2009): Schmetterlinge, Libellen und andere Wirbellose im Garten. Aula, Wiebelsheim.

Schemel, H.-J. (1998): Naturerfahrungsräume. Ein humanökologischer Ansatz für naturnahe Erholung in Stadt und Land. Bundesamt für Naturschutz, Bonn/Bad Godesberg.

– (2004): Emotionaler Naturschutz – zur Bedeutung von Gefühlen in naturschutzrelevanten Entscheidungsprozessen. Natur und Landschaft 79 (8), 371-378.

Settele, J., Kühn, I., Feldmann, R., Kühn, E. (2008): Wie gewinnt die entomologische Forschung mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz? – Das Zusammenspiel von internationalen Projekten, nationalen Initiativen (TMD), lokaler Freilandforschung und damit verbundener Öffentlichkeitsarbeit. Entomologie heute 20, 227-224.

Sothmann, L. (2000): Die Rolle des Ehrenamtes im Naturschutz. Ber. ANL 24, 3-9.

Van Swaay, C.A.M., Nowicki, P., Settele, J., Van Strien, A.J. (2008): Butterfly monitoring in Europe: methods, applications and perspectives. Biodiv. Conserv. 17 (14), 3455-3469.

Vickery, M. (2007): Gardens as an aid to the conservation of butterflies. Sci. Prog. 90 (4), 223-244.

Anschrift der Verfasser: Manfred Pendl, Universität für Bodenkultur, Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, Institut für Zoologie, Gregor Mendel Straße 33, A-1180 Wien, E-Mail manfred.pendl@wien.gv.at ; Hermann Schacht, Universität für Bodenkultur, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, E-Mail schacht.stummer@speed.at ; Thomas Frank, Universität für Bodenkultur, Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, Institut für Zoologie, E-Mail thomas.frank@boku.ac.at .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.