Skybeamer und Gebäudeanstrahlungen bringen Zugvögel vom Kurs ab

Abstracts

Die Auswirkungen nach oben abstrahlender Lichtquellen auf nächtlich ziehende Kleinvögel werden beschrieben und quantitativ untersucht. Mehr als 90 % aller Vögel, die einen Lichtkegel durchflogen, zeigten Verhaltensauffälligkeiten: Kreisflug, Umkehrflug, Richtungsänderungen, Geschwindigkeitsreduzierung, ungerichteter Flug. Auch nach dem Verlassen des Lichtkegels setzten abgelenkte Vögel ihren Flug in falsche Richtungen fort. Diese seit langem bekannten Auswirkungen sollten dazu führen, Himmelsstrahler (Skybeamer), ungerichtete Gebäudeanstrahlungen und andere in den freien Luftraum wirkende Lichtquellen zumindest während der Zeiten des Vogelzuges nicht zu betreiben. Rechtliche Grundlagen für ein behördliches Eingreifen sind durchaus vorhanden. Vor dem fachlichen Hintergrund wird dargelegt, wie solche Beleuchtungsanlagen aus Sicht des Naturschutz-, Immissionsschutz- und Bauordnungsrechts zu beurteilen sind.

Skybeamers and Building Illuminations Disorientating Migratory Birds – new findings and judicial assessment of such lighting devices

The study describes and quantitatively examines the effects of light sources directed upwards on night-migrating passerines. Field studies reveal that more than 90 % of all birds flying through a light beam show abnormal reactions such as circling, turnaround flights, change of direction, speed reduction, or undirected flights. Even after crossing the light beam distracted birds often continue their flight towards wrong directions. These observations should lead to a ban on skybeamers, undirected building illuminations and other light sources directed upwards, at least during main bird migration. Legal provisions for regulatory activities definitely exist. Against this background the paper outlines the legal regulations of nature conservation, immission control, and building legislation regarding such lighting devices.

- Veröffentlicht am

1 Ornithologischer Teil

1.1 Einführung

Die anlockende und irritierende Wirkung starker Lichtquellen auf nächtlich ziehende Vögel ist seit langem bekannt (Hennicke 1912, Schulz 1947; Übersicht bei Richarz 2001). Nicht nur bei Großvögeln wie Kranichen sind beeinträchtigende Wirkungen künstlicher Lichtquellen, die nachts nach oben abstrahlen (Skybeamer, Gebäudebeleuchtungen), eindrücklich beschrieben worden (z.B. Herrmann et al. 2006); in Einzelfällen wurden dadurch sogar Kranichschwärme zur Landung gezwungen (Hormann 1998). Wenngleich Bruderer et al. (1999) deutlich negative Wirkungen schon recht schwacher Lichtquellen freilandexperimentell auch auf ziehende Kleinvögel (v.a. Passeriformes) nachgewiesen haben, nehmen Zahl und Intensität nach oben gerichteter Fremdlichtquellen (Skybeamer, Gebäudebeleuchtungen u.a.) ständig zu (Abb. 1). Daher sollen hier erneut die von solchen Anlagen bei nächtlich ziehenden Kleinvögeln verursachten Verhaltensänderungen näher beschrieben und erstmals quantifiziert werden.

1.2 Methode

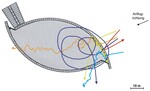

Die Beobachtungen fanden in 45 Nächten zwischen dem 12.09. und dem 01.11.2009 am so genannten „Post-Tower“ in Bonn statt, dem 162,5 m hohen Sitz der Hauptverwaltung der Deutschen Post DHL. Das Gebäude befindet sich in der Stadt Bonn im Ortsteil Gronau (7° 8' östl. L., 50° 43' nördl. Br.), auf etwa 61,5 m NN (Niveau Haupteingang/Erdgeschoss) auf der linksrheinischen Niederterrasse (vgl. Haupt 2009). An der auf dem Dach des Gebäudes umlaufend montierten Glasfassade sind zwei Firmenlogos angebracht. Dasjenige an der Nordseite ist ca. 26 m breit und wird nachts durch 18 in Reihe angeordnete Sill Hochleistungsscheinwerfer mit einer Leistung von jeweils 250 Watt bestrahlt (Deutsche Post Real Estate GmbH in litt. 2008; eig. Beob.). Diese Strahler sind hinter dem Logo auf dem Dach des Gebäudes montiert und nach oben ausgerichtet. Ein Großteil des emittierten Lichtes wird nach oben in Richtung des Himmels abgestrahlt (s. Abb. 2). Vögel, die diesen Bereich durchfliegen, können im Bereich des „Lichtvorhangs“ und des umgebenden Streulichts gut beobachtet werden.

Die Beobachtungen erfolgten von einem ebenerdigen Punkt in ca. 170 m Entfernung östlich des Gebäudes. Abb. 2 gibt die Perspektive vom Beobachtungsstandort wieder. Sofern Wetter und die Betriebszeiten der Logo-Beleuchtung dies zuließen (lediglich bei ungünstiger Witterung wie Nebel oder Niederschlag wurde nicht beobachtet; zeitweise war die Beleuchtung zwischen 01.00 und 05.00 Uhr ausgeschaltet), wurde der erhellte Bereich oberhalb des Daches während der Nacht mit einem Fernglas (10 x 40) zwischen 22.00 und 06.00 Uhr in etwa stündlichen Abständen jeweils 10 min lang abgesucht und das Verhalten von Vögeln, die den Lichtkegel durchflogen, sofort per Diktiergerät festgehalten. Dabei wurden nur solche Tiere berücksichtigt, die eindeutig als Vögel identifiziert und von den hier ebenfalls fliegenden Fledermäusen und Nachtfaltern unterschieden werden konnten. Tiere, die zu kurz und/oder in zu ungünstigem Winkel beobachtet und deshalb nicht eindeutig bestimmt werden konnten, wurden ebenfalls registriert. Aufgrund der Beobachtungsentfernung von ca. 240 m konnten die Vögel nicht bis zur Art bestimmt werden. Gleichzeitig wurden weitere Parameter zum Wetter (v.a. Bewölkung) sowie zur Beleuchtung des Gebäudes und zur Stellung der Sonnenschutzlamellen vermerkt, die nachts die Intensität der Illumination und der Notbeleuchtung in den Fluren des Gebäudes nach außen verringern sollen.

Gegenstand dieser Untersuchung sind nur die über das Gebäude fliegenden Vögel. Die von der Gebäudebeleuchtung unmittelbar an das Hochhaus gelockten Vögel werden an anderer Stelle behandelt (Haupt 2009 und unveröff., Maravic 2010).

1.3 Ergebnisse

Aus insgesamt 76 der 10-min-Beobachtungsintervalle liegen verwertbare Registrierungen von Vögeln vor; ein weiteres Intervall dauerte lediglich 5 min. Während dieser 77 Beobachtungsintervalle wurden insgesamt 213 Vögel registriert; weitere 31 Tiere konnten nicht eindeutig identifiziert werden. Die Intervalle und beobachteten Tiere verteilen sich auf die Nachtstunden wie in Tab. 1 dargestellt.

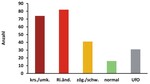

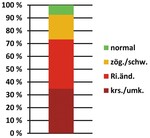

Die überwiegende Mehrzahl der 213 ziehenden Kleinvögel zeigte im Bereich des Lichtkegels auffällige Verhaltensweisen. Diese werden in absteigender Bedeutung wie folgt unterschieden (Reaktionstypen; vgl. Abb. 3 und 4):

kreisend/umkehrend („krs./umk.“)

Als Zeichen maximaler Irritation und Desorientierung und maximalen Energieverlustes auf dem Zug wird es angesehen, wenn Vögel im Bereich des Lichtkegels über dem Dach des Gebäudes kreisend flogen oder vor, während oder nach dem Durchfliegen des Lichtkegels in die Herkunftsrichtung zurückflogen. Dieses Verhalten zeigten 74 Vögel (34,7 %).

Richtungsänderung („Ri.änd.“)

Als Richtungsänderung werden Abweichungen von der Ausgangsrichtung um 45° oder mehr angesehen (ohne Umkehr- und Kreisbewegungen). Voraussetzung war, dass diese Richtungsänderung beibehalten wurde, bis die Tiere in der Dunkelheit nicht mehr beobachtet werden konnten. Dies war bei 82 Vögeln (38,5 %) der Fall.

Deutliche Verringerung der Fluggeschwindigkeit, zögerlicher, teils ungerichtet schwankender Flug („zög./schw.“)

Viele Vögel zeigten deutliche Anzeichen von Irritation, indem sie nach dem Durchfliegen des Lichtkegels die Fluggeschwindigkeit reduzierten (teilweise bis zum sekundenlangen Stillstand) oder die Flugrichtung zeitweise horizontal oder – seltener – vertikal (Steig- oder Sinkflug) änderten. Diese Verhaltensweise zeigten oftmals auch Vögel, die den Gruppen 1 und 2 zugeordnet wurden. Wenn sich die Flugrichtung insgesamt aber nicht wesentlich änderte, wurden die Tiere zu dieser dritten Gruppe gerechnet. Dabei handelte es sich um weitere 41 Vögel (19,2 %).

keine erkennbaren Änderungen im Flugverhalten („normal“)

In dieser Gruppe befinden sich 16 Vögel (7,5 %), die ohne erkennbare Beeinträchtigung, d.h. ohne die oben beschriebenen Verhaltensänderungen den Lichtkegel durchflogen.

Eventuelle Beeinträchtigungen, die für den Beobachter nicht erkennbar waren, etwa weil sie sich erst im weiteren Flug der Tiere manifestierten, blieben unberücksichtigt. Akustische Beobachtungen waren aufgrund der Entfernung des Beobachters zu den Tieren nicht möglich.

Flugbahnen von Vögeln, die beim Durchfliegen des Lichtkegels Verhaltensauffälligkeiten zeigten, sind beispielhaft in Abb. 5 dargestellt. Die Flugbahnen wurden anhand der Tonbandaufzeichnungen rekonstruiert.

1.4 Diskussion

Die hier dargelegten Beobachtungen befinden sich in guter Übereinstimmung mit den Beobachtungen und Schlussfolgerungen von Bruderer et al. (1999), wonach auch schon recht schwache Lichtquellen starke Beeinträchtigungen auf das Verhalten und die Orientierungsfähigkeit von Vögeln ausüben. Mit über 90 % aller Kleinvögel, die den Lichtkegel durchflogen, zeigten nahezu alle Tiere ein Verhalten, das auf Desorientierung hindeutet. Dieses Verhalten dauerte in allen beobachteten Fällen nach dem unmittelbaren Durchfliegen des Lichtkegels (d.h. dem beeinträchtigenden Wirkreiz) an, so dass die Auswirkungen nicht lediglich als „Störung“ der Vögel angesehen werden können. Unter den gegebenen Bedingungen waren Beobachtungen einzelner irritierter Vögel nach dem Durchfliegen des Lichtstrahls noch für ca. eine Minute Dauer im Streulicht möglich. Innerhalb dieser Zeit wurde nie eine Rückkehr zur normalen Flugrichtung festgestellt. Auch Bruderer et al. (1999) fanden mit Zielfolgeradar länger anhaltende Beeinträchtigungen des Flugverhaltens.

Weitere Beobachtungen am untersuchten Gebäude (vgl. Haupt 2009 und unveröff.) deuten darauf hin, dass es sich bei den beobachteten Verhaltensänderungen um mehr als nur kurze Störungen der Orientierung handelt. Vögel, die vom Licht angelockt wurden und erschöpft oder desorientiert zu Boden fielen, wurden oftmals eine Stunde und länger im Dunklen gehalten, bevor sie etwas abseits des Gebäudes wieder freigelassen wurden und abflogen. Einige dieser Tiere steuerten dann sogleich umliegende Straßenlaternen oder erleuchtete Fenster von Wohngebäuden an und prallten gegen diese.

Trotz des unterschiedlichen Versuchsaufbaues bei Bruderer et al. (1999) – wiederholtes Anstrahlen der Vögel für jeweils 20 bis 50 sec Dauer – sind die hier beobachteten Reaktionen Stillstand, Anzahl und Ausmaß der Richtungsänderungen sowie Fortdauer der Richtungsänderung nach Verlassen des Lichtstrahls vergleichbar; Anzahl und Ausmaß der Geschwindigkeitsänderungen sind beim kurzfristigen Durchfliegen eines Lichtkegels aber offenbar stärker ausgeprägt. Umkehrflüge waren aufgrund der Versuchsanordnung bei Bruderer et al. (1999) nicht in größerem Ausmaß zu erwarten: Vögel wären dann u.U. in Richtung des Lichtes geflogen, dem sie eher auszuweichen versuchten.

Der Anteil nicht erkennbar beeinträchtigter Vögel liegt hier niedriger als bei Bruderer et al. (1999), die trotz längerer Einwirkungsdauer des Lichtstrahls 25 % der Tiere ohne erkennbare Reaktion registrierten. Dies kann möglicherweise durch die unterschiedliche Entfernung zwischen Lichtquelle und Vogel erklärt werden.

Unter den unidentifizierten Tieren können sich tendenziell eher solche Vögel verbergen, die ohne Beeinträchtigung recht schnell den Lichtkegel durchflogen und aus diesem Grund nicht identifiziert werden konnten. Dies könnte dazu geführt haben, die Anteile nicht beeinträchtigter Vögel leicht zu unterschätzen. Solches Flugverhalten zeigten in der Regel aber auch die über dem Dach beobachteten Fledermäuse. Mit 12,7 % aller beobachteten Tiere dürften die unidentifizierten Tiere das Gesamtbild jedoch nicht nennenswert verändern.

Eine gesteigerte Rufaktivität deutet auf starke Erregung und mithin Irritation und möglicherweise Desorientierung ziehender Vögel hin (vgl. Evans et al. 2007; eig. Beob.). Rufe konnten aufgrund der großen Entfernung nicht registriert werden, weshalb die Auswirkungen möglicherweise unterschätzt wurden.

Einige der beobachteten Verhaltensweisen der Vögel beim Flug durch den Lichtkegel könnten theoretisch auch durch örtliche Luftwirbel und Turbulenzen über dem Dach ausgelöst worden sein. Das Verhalten unterschied sich jedoch bei unterschiedlichen Wind- und Bewölkungsverhältnissen kaum. Windarme Situationen oberhalb des Daches waren anhand des Flugverhaltens von Nachtfaltern gut identifizierbar; auch dann zeigten die den Lichtkegel durchfliegenden Vögel die oben beschriebenen Verhaltensweisen. Auch die Bewölkung hatte keine nennenswerten Einflüsse auf das Verhalten der Vögel. Bei bedecktem Himmel kamen zwar 81 % der Vögel von ihrer ursprünglichen Richtung ab (n = 37), während dies bei wolkenlosem Himmel nur 71 % waren (n = 69). Bei bedecktem Himmel wurden allerdings 11 % der Vögel ohne erkennbare Reaktionen registriert, bei wolkenlosem Himmel nur 7 %. Alle Beobachtungen deuten darauf hin, dass es sich bei den beobachteten Beeinträchtigungen nicht um Einzelfälle, sondern ein grundsätzliches Problem für nachts ziehende (Sing-)Vögel handelt.

Weiträumig wirksame Anlock- oder Abschreckwirkungen durch den Lichtkegel können nicht beurteilt werden, da die Vögel nicht in größerer Entfernung vor dem Einfliegen in den Lichtkegel beobachtet werden konnten.

2 Rechtliche Bewertung

2.1 Vorbemerkungen

Die vorliegenden Informationen machen es aus fachlicher Sicht notwendig, nach oben gerichtete Fremdlichtquellen – insbesondere solche zu Werbezwecken – zumindest während der Zeiten des Vogelzuges abzuschalten. Auf freiwilliger Basis kann dies nach eigener Erfahrung in vielen Fällen nicht erreicht werden. Fassadenbeleuchtungen von Gebäuden, die oftmals aus Sicherheitsgründen erforderlich sind, sollten von vornherein vogelschutzgerecht gestaltet werden; für teure nachträgliche Umrüstungen fehlt meist die Bereitschaft (Abb. 6). Nachfolgend soll eine rechtliche Bewertung der den Vogelzug beeinträchtigenden Lichtemissionen vorgenommen werden.

2.2 Bundesnaturschutzgesetz

Für Vögel, die Lichtstrahlen von Beleuchtungsanlagen durchfliegen, greift vornehmlich das Besondere Artenschutzrecht der §§ 44ff. BNatSchG. Lichtanlagen können darüber hinaus weitere schädliche Auswirkungen haben, auch wenn die Vögel die Lichtstrahlen nicht unmittelbar durchfliegen (vgl. Herrmann et al. 2006), die von anderen Bestimmungen, etwa des Gebietsschutzes, erfasst werden können. Diese sind nicht Gegenstand dieses Beitrages.

Das Bundesnaturschutzgesetz trifft – anders als einige Landesnaturschutzgesetze (s.u.) – keine expliziten Regelungen bezüglich Lichtemissionen jeder Art. Grundsätzlich ist es nach Allgemeinem Artenschutzrecht verboten, Tiere mutwillig zu beunruhigen (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Ein auf die Beeinträchtigung der Vögel abzielender Vorsatz liegt jedoch beim Betrieb einer Beleuchtungsanlage in der Regel nicht vor.

Nach Besonderem Artenschutzrecht gilt für alle europäischen Vogelarten das auf das Individuum bezogene Verbot, die Tiere zu verletzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Für die tatbestandliche Handlung bedarf es hier nur des bedingten Vorsatzes, dass also der Verletzungserfolg nicht beabsichtigt ist, aber als zwangsläufige Folge des Vorhabens hingenommen wird. Bei Anlegen des strafrechtlichen Verletzungsbegriffes ist es nicht ausgeschlossen, die durch kräftezehrende Irrflüge hervorgerufene Schwächung und Desorientierung der Vögel, die wiederum lebensbedrohliche Folgen haben kann, unter den Begriff der körperlichen Misshandlung zu fassen. Auch wenn man die Tatbestandsalternative des Verbots des Nachstellens und die Beeinträchtigung durch das Nachstellen für das Tier als Maßstab für die Schwere der Beeinträchtigung hinzuzieht, können die Folgen des Lichts für die Tiere durchaus vergleichbar sein.

Als ungeschriebene Einschränkung der Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes hat das Bundesverwaltungsgericht bezogen auf Straßenplanungen die signifikante, auch nicht durch Vermeidungsmaßnahmen beherrschbare Risikoerhöhung im Vergleich zu den regelmäßig bei Verkehrswegen im Naturraum gegebenen Gefahren eingeführt (vgl. Ständige Rechtsprechung BVerwG, BVerwG 09.07.2008, 9 A 14/07, NVwZ 5/2009, S. 311).

Wenn man diesen Maßstab auf Bauwerke überträgt, würden beispielsweise für die Nutzung des Gebäudes oder aus Sicherheitsgründen erforderliche Beleuchtungen den Verbotstatbestand nicht erfüllen. Eine Lichtanlage aber, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu einer Gebäudenutzung steht und auch nicht aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, stellt keine regelmäßig mit Gebäuden oder ordnungsrechtlich notwendigen Lichtanlagen verbundene Gefahr dar, sondern begründet eine neue Gefahrenquelle. Die vorstehenden ornithologischen Untersuchungen weisen darauf hin, dass auffällige Lichtinszenierungen wie Skybeamer und Gebäudestrahler im Vergleich zu den vorgenannten Lichtemittenten einen deutlich stärkeren negativen Einfluss auf den Vogelzug haben. Mögliche Vermeidungsmaßnahmen bei Skybeamern sind hier nicht zu berücksichtigen, da diese nur in dem (teilweisen) Abschalten der Anlage selbst bestehen können.

Der Tatbestand der Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann also durch das Betreiben einer Lichtanlage erfüllt werden.

Das in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG formulierte Verbot, Tiere während ihrer Wanderungszeiten erheblich zu stören, scheint zunächst nicht in Betracht zu kommen, da die erhebliche Störung nach dieser Vorschrift dann vorliegt, „wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“ Dies kann jedoch – auch im Sinne einer gemeinschaftsrechtskonformen Umsetzung der Artenschutz-Richtlinien – keine abschließende Definition sein, da schon eine lokale Population bei Breitfrontziehern nicht festlegbar sein dürfte, die Norm jedoch auch alle europäischen Vogelarten während der Wanderungszeiten schützt. Dieser Schutz würde sonst ins Leere laufen. Hier muss die Erheblichkeit der Störung auf andere Weise konkretisierbar sein. In anderem Zusammenhang erfolgte dies beispielsweise durch eine signifikante Anzahl von Exemplaren, so dass der Erhaltungszustand der Art beeinträchtigt werden kann (vgl. OVG Münster, Az. 20 D 80/05.AK; NuR 2007, 48). Je nach der Schutzbedürftigkeit der betroffenen Vogelart kann schon die Störung weniger Exemplare „signifikant“ sein, also zu nachteiligen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand einer Art führen. Auch der Tatbestand des Störungsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann grundsätzlich durch den Betrieb einer Lichtanlage erfüllt sein. In der Praxis wird es allerdings schwierig sein, eine solche artbezogene Störung empirisch festzustellen.

In einzelnen Bundesländern existieren Landesregelungen, die beispielsweise den Betrieb von Himmelsstrahlern während des Vogelzuges ausdrücklich untersagen (§ 25 NatSchG BW) oder das Landschaftsbild im Außenbereich vor Werbeanlagen schützen (§ 13 SächsNatSchG). Die nach Landesrecht zuständigen Naturschutzbehörden können bei Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbote gegen den Betreiber der Lichtanlage ordnungsrechtliche Verfügungen erlassen.

2.3 Bundesimmissionsschutzgesetz

Das Bundesimmissionsschutzgesetz sieht eine Genehmigungspflicht für Anlagen vor, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen (§ 4 Abs. 1 S. 1 BImSchG). Dazu zählen auch Lichtimmissionen, die auf Tiere einwirken und hier Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen herbeiführen (§ 3 Abs. 1 und 2 BImSchG). Diese „Erheblichkeit“ scheint nach den vorliegenden Kenntnissen gegeben (s. auch LAI 2000). Welche Anlagen tatsächlich genehmigungsbedürftig sind, ist in der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen, 4. BImSchV) festgelegt. Skybeamer, Gebäudeanstrahlungen und vergleichbare Beleuchtungsanlagen sind hier nicht genannt.

Als gewerblich betriebene Anlagen unterliegen Skybeamer und Werbezwecken dienende Lichtanlagen jedoch den Anforderungen an nicht genehmigungspflichtige Anlagen nach § 22ff. BImSchG. Danach haben die Betreiber die Pflicht, schädliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, zu vermeiden und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu minimieren. Dieses Mindestmaß ist immer dann überschritten, wenn durch den Betrieb der Anlage konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung hervorgerufen werden. Dies ist der Fall, wenn gegen ein naturschutzrechtliches Verbot verstoßen wird (s.o.).

Wenn gegen die Pflichten aus § 22 ff. BImSchG verstoßen wird, können die zuständigen Behörden nach §§ 23, 24 BImSchG Anordnungen zur Immissionsvermeidung bzw. minderung bis hin zur Untersagung des Betriebs der Anlage treffen.

2.3 Bauordnungsrecht

Rechtsgrundlage für behördliche Anordnungen, die die Lichtemissionen durch Skybeamer oder ungezielte Gebäudeanstrahlungen beschränken oder unterbinden, können auch die Bauordnungen der Länder sein, nach denen solche Beleuchtungseinrichtungen als Werbeanlagen anzusehen sind, an die besondere Anforderungen gestellt werden. Grundsätzlich darf durch bauliche Anlagen die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden (z.B. jeweils § 3 Abs. 1 LBO B-W, BayBO, BauO Bln, BbgBO, BremLBO, HBauO [Hamburg], HBO [Hessen], BauO NRW, LBauO M-V, LBauO R-P, LBO Saarland, SächsBO, BauO LSA, ThürBO; § 1 Abs. 1 NBauO, § 3 Abs. 1 und 2 LBO Schleswig-Holstein). Zur öffentlichen Sicherheit gehört die gesamte objektive Rechtsordnung, zu der auch die Normen des BNatSchG zählen. Wenn durch den Betrieb einer Lichtanlage ein Verbotstatbestand des Naturschutzrechts erfüllt wird, liegt eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit vor, gegen die mittels der bauordnungsrechtlichen Eingriffsnormen vorgegangen werden kann.

Werbeanlagen sind in vielen Bundesländern im Außenbereich und in Wohngebieten aber allein schon bauordnungsrechtlich unzulässig und nur „an der Stätte der Leistung“ erlaubt (z.B. § 10 BauO Bln; § 13 BremLBO; § 13 HBauO [Hamburg]; § 10 LBauO M-V; § 49 NBauO; § 13 BauO NRW; § 52 LBauO R-P; § 12 LBO Saarland; § 10 SächsBO; § 10 BauO LSA; § 15 LBO Schleswig-Holstein; § 13 ThürBO); in manchen Bestimmungen wird das Orts- und Landschaftsbild vor Werbeanlagen geschützt (z.B. § 9 Abs. 2 BbgBO; § 15 Abs. 2 LBO Schleswig-Holstein; § 13 Abs. 2 ThürBO).

Skybeamer und ungezielte Gebäudeanstrahlungen sind durch ihre Lichtstrahlen jedoch nicht auf die „Stätte der Leistung“ beschränkt, wie das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz schon vor Jahren für Skybeamer festgestellt hat: Der Lichtstrahl ist integraler Bestandteil der Werbeanlage, so dass ein Skybeamer unabhängig vom Gerätestandort schon dann unzulässig ist, wenn sein Lichtstrahl Wohngebiete oder den Außenbereich überstrahlt (OVG Koblenz, Urteil vom 22.01.2003, 8 A 11286/02, NuR 2003, 701). Damit lag ein Verstoß gegen § 52 Abs. 3 S. 1 LBauO Rheinland-Pfalz vor. Diese Bestimmung findet sich wortgleich in anderen Landesbauordnungen, z.B. § 13 Abs. 3 S. 1 BauO NRW.

Angesichts der in großer Zahl vorkommenden Verstöße schreiten die Ordnungsbehörden noch vergleichsweise selten dagegen ein, vor allem dann nicht, wenn die Rechtsverstöße im Zusammenhang mit prestigeträchtigen Großveranstaltungen vorkommen (Haupt unveröff.). Hiermit wird auch gegen das verfassungsrechtlich gebotene Prinzip der gleichmäßigen Ausübung des Eingriffsermessens verstoßen. Teilweise wird trotz Vorliegens obergerichtlicher Rechtsprechung die Einheit von lichterzeugender Anlage und Lichtstrahl nicht erkannt (MBV in litt. 2009). Andere Bauordnungsbehörden halten sich wegen Fehlens der „Ortsfestigkeit“ der Anlage für nicht zuständig, ordnungsrechtliche Anordnungen zu treffen, wenn die Skybeamer nur vorübergehend aufgestellt sind. Bei der Beurteilung der Ortsfestigkeit einer Anlage kommt es jedoch weniger auf die konkrete Dauer der Aufstellung an einem Ort an, sondern darauf, ob die Anlage nach den objektiven Umständen wie eine Werbeanlage wirkt oder nicht (vgl. zu abgestellten Fahrzeugen mit darauf angebrachter Werbung OVG NRW, 30.06.2009, 11 A 2393/06).

3 Ausblick

Der Ständige Ausschuss „Arten- und Biotopschutz“ der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Landschaftspflege (LANA) wird sich in Kürze erneut mit der Thematik befassen (Stang mdl. Mitt.). Es wäre wünschenswert, dass dabei auch geklärt wird, wie angesichts der dargelegten Auswirkungen ein sofortiges Einschreiten seitens der Ordnungsbehörden organisiert wird, denn insbesondere Skybeamer werden meist außerhalb der Bürozeiten der Bauordnungsbehörden betrieben. Auch klarere gesetzliche Regelungen (die z.B. auch senkrecht nach oben gerichtete Lichtquellen ausdrücklich erfassen) sind aus fachlicher Sicht dringlich. Am sinnvollsten erscheint eine eindeutige, im Naturschutzrecht angesiedelte Beschränkung des Betriebs von Skybeamern und anderen nach oben abstrahlenden Lichtquellen.

Dank

Für hilfreiche Anmerkungen zu einem früheren Entwurf der Beobachtungsergebnisse geht ein besonderer Dank an Bruno Bruderer.

Literatur

Bruderer, B., Peter, D., Steuri, T. (1999): Behaviour of migrating birds exposed to X-band radar and a bright light beam. J. exp. Biol. 202, 1015-1022.

Evans, W.R., Akashi, Y., Altman, N.S., Manville II, A.M. (2007): Response of night-migrating songbirds in cloud to colored and flashing light. North American Birds 60 (4), 476-488.

Haupt, H. (2009): Der Letzte macht das Licht an! Zu den Auswirkungen leuchtender Hochhäuser auf den nächtlichen Vogelzug am Beispiel des „Post-Towers” in Bonn. Charadrius 45 (1), 1-19.

–, Schneider, H.G., Poppe, B. (2010): Biodiversität ohne nennenswerten Naturschutz? Vom Umgang einer deutschen Stadtverwaltung mit biologischer Vielfalt und Natur. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (1), 19-24.

Hennicke, C.R. (1912): Leuchttürme und Vogelschutz. Ornithol. Monatsschr. Dtsch. Ver. Schutz Vogelwelt 37, 260-278.

Herrmann, C., Baier, H., Bosecke, T. (2006): Flackernde Lichtspiele am nächtlichen Himmel. Auswirkungen von Himmelsstrahlern (Skybeamer) auf Natur und Landschaft und Hinweise auf die Rechtslage. Naturschutz und Landschaftsplanung 38 (4), 115-119.

Hormann, M. (1998): Notlandung von Kranichen in Ulrichstein. Flieg und Flatter. Neues aus der Vogelschutzwarte. Ausgabe 3, 3.

LAI, Länderausschuss für Immissionsschutz (2000): Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen. http://www.lai-immissionsschutz.de/servlet/is/7147/licht.pdf?command=downloadContent&filename=licht.pdf . Aufgerufen am 06.11.2006.

Maravic, I.v. (2010): Einfluss beleuchteter Hochhäuser auf den nächtlichen Vogelzug am Beispiel des Posttowers in Bonn. Unveröff. Dipl.-Arb. an der Math.-Naturwiss. Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univ. Bonn.

MBV, Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (2009): Schreiben an H. Haupt vom 31.03.2009 und 24.04.2009.

Richarz, K. (2001): Licht als Störfaktor. In: Richarz, K., Bezzel, E., Hormann, M., Hrsg., Taschenbuch für Vogelschutz, Aula, Wiebelsheim, 149-153.

Schulz, H. (1947): Die Welt der Seevögel. Ein Führer durch die Vogelbrutstätten der deutschen Küsten. Hamburg.

Anschriften der Verfasser: Heiko Haupt, Bornheimer Straße 100, D-53119 Bonn, E-Mail heiko_haupt@t-online.de ; Ulrike Schillemeit, E-Mail ulrike.schille meit@web.de .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.