Führt der Boom im Hallenklettern zu mehr Naturbelastung?

Abstracts

Der massive Anstieg der Anzahl an Sportkletternden in den letzten Jahren hat die Befürchtung ausgelöst, dass die Zahl der Konflikte in Klettergebieten mit dem Naturschutz und die Ausdehnung des Sportes in noch unberührte Räume deutlich zunehmen könnte.

Anhaltspunkte sollte eine Befragung in den Kletterhallen Wiens liefern, um die steigende Zahl an Aktiven zu untersuchen und eine eventuelle Mehrbelastung der Felsbiotope aufgrund der Zunahme an Indoorklettermöglichkeiten zu diskutieren.

Es zeigte sich, dass der Sport starken Zuwachs verzeichnet und reine Hallenkletterer nur unter den Anfängern zu finden sind, während Kletternde mit mehr Erfahrung Angebote in der Natur bevorzugen. Somit führt die ständig steigende Beliebtheit dieses Sportes unweigerlich zu einer Mehrbelastung der natürlichen Felsbiotope. Dem Bereich der Erschließung und Sanierung von Routen kommt daher eine Schlüsselfunktion zu, weil er den Zugang zu Klettergebieten erst ermöglicht und im Wesentlichen bestimmt, welche Form des Kletterns mit welchen Absicherungen betrieben werden kann. Bereits in den Hallen sind vorbeugende Maßnahmen zur Sensibilisierung der Aktiven zu treffen und Schutzkonzepte zu kommunizieren, um zukünftige Konflikte zu vermeiden.

More Ecological Damage Due to Boom of Indoor Climbing? Results of an interview in climbing halls in Vienna

The massive increase of indoor sport climbers over the last years has led to two main hypotheses. The growing amount of climbers could lead to significantly more conflicts with nature conservation issues. Their expansion could affect presently unspoiled areas. The study presented investigates the effects of a rising number of climbers and a correlating burden on rock biotopes due to the high number of provided indoor climbing halls.

The analysis shows that this sport has considerably increased over the last years, and that exclusive indoor climbing can only be found among beginners. More experienced climbers prefer natural rock-climbing areas. Consequently, the growing popularity inevitably leads to a burden on natural biotopes. In the future, the designation and restoration of climbing routes will be key functions since they enable general access and essentially determine the type of climbing possible within newly identified areas. Already in indoor halls preventive measures such as awareness campaigns and conservation strategies concerning environmental issues should be conveyed in order to avoid further conflicts.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Folgt man aktuellen Angaben aus dem Bereich der alpinen Vereine und der Sportwissenschaft, dann hat sich die Zahl der Sportkletterer in den letzten 15 Jahren etwa vervierfacht (Bässler 2006, Bucher 2010). Europaweit wird derzeit von rund 2 Millionen Sportkletterern ausgegangen, in Deutschland von 300000. Mitte der 90er Jahre lag die Zahl noch bei rund 70000. Als eine der Hauptursachen für diesen Boom wird das ständig wachsende Angebot an Kletterhallen und technischen Freianlagen (Klettereinrichtungen im Freiland) gesehen. War früher das Klettern mit einem großen Aufwand und verschiedenen Risiken verbunden, ist durch die Halle nicht nur eine einfache Anfahrt, sondern auch Ausbildung, Training und Sicherheit gegeben.

Offen ist, was der Trend zum Hallenklettern auslöste, doch gehen die alpinen Vereine, die viele der Hallen betreiben, davon aus, dass „die meisten Kletterer irgendwann mal draußen klettern wollen“ (Bucher 2010).

Untersuchungen zu Hallenkletterern liegen bis dato jedoch noch nicht vor. Mit der vorliegenden Studie versuchen wir, folgende Fragen zu beantworten:

Muss man diesem Trend zunehmende Naturbelastungen unterstellen oder bleiben die Sportler in der Halle, etwa im Sinne eines regelmäßigen Fitnesstrainings?

Welche Motivation steht hinter dieser Aktivität, spielt dabei die Natur (noch) eine Rolle?

Wie gut sind Hallenkletternde auf die Ausübung des Sports in der Natur vorbereitet?

Entsteht durch das Hallenklettern ein verbessertes Leistungsniveau, das bislang seltener begangene schwierige Routen stärkeren Belastungen aussetzt?

Diese Fragestellungen könnten im heute bereits nicht immer konfliktfreien Miteinander zwischen Klettersport und Naturschutz an Bedeutung gewinnen. In diesem Zusammenhang könnte – auch dieser Frage wollen wir nachgehen – die Halle als Ort für die Ausbildung relevant werden.

2 Naturbelastung durch Klettern

Die Auswirkungen des Kletterns wurden in naturschutzfachlicher Hinsicht in den letzten Jahrzehnten relativ gut untersucht und ausführlich beschrieben. Wie bei vielen Natursportarten hängt der Grad möglicher Beeinträchtigungen von den naturräumlichen Voraussetzungen einerseits und der Frequenz der Belastungen andererseits ab (Lorch 1995, Schemel & Erbguth 2000). Im Hinblick auf die naturräumlichen Voraussetzungen ist der Grad der Vegetationsbedeckung, die Empfindlichkeit der im Klettergebiet heimischen Tier- und Pflanzenarten, die geographische Lage, die Höhenlage, die Exposition und die gesteinsabhängige Felsstruktur entscheidend. Zu den Beeinträchtigungen zählen Trittschäden an Pflanzen und Bodenerosion im Zugangsbereich (Zustieg), im Bereich der Routen am Fels, am Felsfuß und auf den Felsköpfen (vgl. dazu u.a. Herter 1996 & 2000, Irlacher 1988, Nuzzo 1996, Rank 1998, Ruckriegel 1997, Rusterholz et al. 2004, Thüs 1997, Wezel 2007). Des Weiteren können felsbrütende Vogelarten so stark gestört werden, dass diese ihren Brutplatz aufgeben (vgl. dazu u.a. Dalbeck & Breuer 2001, Ingold 2005).

Der Umfang möglicher Belastungen reicht von sehr geringen Auswirkungen bei selten begangenen Kletterrouten in nahezu vegetationslosen alpinen Hochlagen bis hin zu starken Beeinträchtigungen bei intensiver Nutzung und täglichen Begehungen von Routen in vegetationsreicher Talnähe. Bei intensiver und flächenhafter Bekletterung entsprechender Standorte kann in diesen Fällen von einem Lebensraum „Fels“ häufig nicht mehr gesprochen werden (Bichlmeier 1988: 15ff., Lorch 1995: 92).

Im Einzelnen werden Störungen für die Tierwelt und Vegetationsschäden (Verlust von Vegetation, Degradation und Erosion) durch Trampelpfadbildung an den Zustiegen (d.h. den Pfaden zum Kletterfels) verursacht, da der Beginn der Kletterroute in den wenigsten Fällen unmittelbar an Wanderwegen beginnt. Ähnliche Schäden können auch durch die sichernden Personen am Fuß der Wand verursacht werden. Im Bereich der Kletterwand werden durch optische und akustische Reize felsgebundene Vogelarten, wie Wanderfalke oder Uhu, gestört (Hohmann 2003: 72f). Beeinträchtigungen der Vegetation entstehen dort durch Griff, Seileinwirkung und Tritt, aber auch durch die Erschließung mit eingebohrten Haken und durch die Sicherungstechnik.

3 Methode

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und einer quantitativen Befragung im Quellgebiet Wien. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden 313 Personen, die Sportklettern oder Bouldern betreiben, befragt. Die Interviews wurden in folgenden Kletterhallen durchgeführt: Lerchenfelderstrasse OeAV, Bäckergasse ÖTK, Walfischgasse OeAV, Flakturm OeAV (künstlich angelegte Outdooranlage), Rotenturmstrasse OeAV, Erzherzog-Karl-Strasse Naturfreunde.

Die Bereitschaft zur Teilnahme sowie das Interesse an der Thematik waren ausgesprochen hoch. Die Rücklaufquote lag bei knapp 98 %, wobei 14 der insgesamt 313 ausgefüllten Fragebögen auf Grund von fehlenden Antworten nicht in die Auswertung mit aufgenommen wurden. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS 15.0 für Windows. Für die Darstellung der Ergebnisse (Atteslander 2008: 249-250, Hohman 2003: 99) wurden je nachdem Häufigkeitsverteilungen (in Prozent), Kreuztabellen oder die folgenden statistischen Maße in Abhängigkeit von der jeweiligen Skalierung verwendet: N (gültige Stichprobengröße); M (Mittelwert als Maß für die zentrale Tendenz).

4 Ergebnisse

4.1 Allgemeine und kletterspezifische Charakterisierung der Hallenkletternden

Klettern ist eine Freizeitbeschäftigung von überwiegend gut ausgebildeten Personen: 72 % sind angehende oder bereits ausgebildete Akademiker, die zu einem sehr hohen Anteil in alpinen Vereinen organisiert sind. Der hohe Anteil an Vereinsmitgliedern ist darauf zurückzuführen, dass vielfach eine Mitgliedschaft Voraussetzung für das Hallenklettern ist.

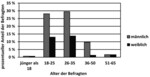

Abb. 1 zeigt die prozentuelle Altersverteilung von Männern und Frauen. Das Altersminimum beträgt 17 Jahre und das Maximum 66 Jahre. 30 % der Befragten sind Frauen mit einem Altersdurchschnitt von 27 Jahren und 70 % davon Männer mit einem Altersdurchschnitt von 28 Jahren. Deutliche Unterschiede zeigen sich vor allem in der Altersgruppe über 36 bis 50 Jahre, in der nur mehr sehr wenige Frauen klettern.

Die Mehrheit der Befragten (58 %) erlernte das Klettern in der Halle, 42 % erlernten es am natürlichen Fels.

Rund 18 % der Befragten zählen sich zu den reinen Hallenkletternden, wobei lediglich 10 % noch nie mit natürlichem Fels in Berührung kamen. Dies lässt sich auch mit der Klettererfahrung anhand von Kletterjahren erklären. Insgesamt klettern ca. 40 % der Befragten seit weniger als 2 Jahren. Dabei konnte festgestellt werden, dass Frauen im Durchschnitt noch nicht so lange klettern wie Männer, und dass Personen, die ausschließlich in der Halle klettern, noch nicht lange diesem Sport nachgehen (von den 18 % an reinen Hallenkletternden sind 90 % zu den Anfängern zu zählen).

Weiterhin konnte ein hoch signifikanter Zusammenhang zwischen Kletterjahren und Leistungsgrad nachgewiesen werden (r=0,652, p=0,000). Je mehr Klettererfahrung die Befragten besitzen, desto schwierigere Routen klettern sie. Dies spiegelt sich tendenziell auch im Alter wieder. Je älter die Personen sind (es beteiligten sich Personen bis 65 Jahre an der Befragung), desto höher ist ihr Leistungsgrad. Auch konnte ein hoch signifikanter Unterschied des Leistungsstandes zwischen reinen Hallenkletterern und solchen, welche auch im Freien klettern, ermittelt werden (U=1600,500; p=0,000; M Halle=1,34; M im Freien=2,98). So versuchten sich 73 % der Hallenkletternden noch nie im Vorstieg.

4.2 Motive der Hallenkletternden

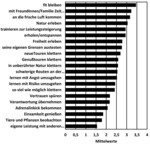

Betrachtet man in Abb. 2 die Liste der genannten Motive, dann zeigt sich, dass auch für Hallenkletterer neben der Fitness (fit bleiben, trainieren zur Leistungssteigerung) und Erlebnis bzw. sozial motivierten Gründen (mit Freunden Zeit verbringen, Grenzen austesten) auch naturbezogene Motive eine wichtige Rolle spielen (an die frische Luft kommen, Natur erleben).

Insgesamt lassen sich die in Abb. 2 genannten Motive in drei Bereiche unterteilen: erlebnisorientierte Motive, fitness-/leistungsorientierte Motive und naturorientiere Motive (nach Hohmann 2003). Um die verschiedenen Aspekte differenziert bewerten zu können, wurde eine 5-stufige Skala, von „sehr wichtig“ bis „unwichtig“ verwendet. Es wurden die den Motivkategorien zugehörigen Gesamtmittelwerte miteinander verglichen. Hierbei wird ersichtlich, dass die erlebnisorientierten Motive im Mittel am höchsten bewertet werden. Dass das Motiv „fit bleiben“ am stärksten bewertet wurde, zeigt den Fitnesscharakter, welcher dem Klettersport anhaftet und ihn unter anderem für eine breite Masse so beliebt macht.

Außerdem sind Freiluftkletternden naturorientierte Motive ebenso wie einige leistungsorientierte Motive tendenziell wichtiger als Hallenkletternden, was mit einer bewussteren und intensiveren Auseinandersetzung mit dem Klettern als Freiluftsport selbst zu begründen ist. Zu den fitness- bzw. leistungsorientierten Motiven zählen: schwierige Routen an der Leistungsgrenze klettern und eigene Leistungen mit anderen vergleichen; zu den erlebnisorientierten Motiven: Freiheit erleben, Einsamkeit genießen, Genusstouren klettern.

Signifikante Unterschiede ergaben sich auch nach Geschlecht. Bezogen auf die Männer spielt das Motiv „in unberührter Natur klettern“ (p=0,019), aber auch die Leistungssteigerung (p=0,012), der Leistungsvergleich (p=0,000), die Leistungsgrenzen erproben (p=0,000) und das Lernen, mit Risiko umzugehen (p=0,021), eine signifikant wichtigere Rolle als für Frauen. Für Letztere sind Genusstouren (p=0,001), Erholung und Entspannung besonders wichtig (p=0,005).

Junge Kletternde favorisieren eher erlebnisorientierte, ältere hingegen naturorientierte Motive, somit ließ sich auch eine kletterspezifische Umwelteinstellung mit zunehmendem Alter messen (Ältere Sportler erlernten aufgrund fehlender Hallen das Klettern aber auch häufiger im Freien als die jüngere Generation).

Insgesamt kann man zusammenfassen, dass für all diejenigen, die den Sport bereits in der Natur ausgeübt haben, das natürliche Umfeld eine wichtige Bedeutung besitzt. Dieses ist allerdings nicht in kontemplativer Form, wie der Beobachtung von Tieren und Pflanzen zu verstehen, sondern eher als Rahmen für die Sportausübung.

4.3 Interesse von Hallenkletternden an der Ausübung des Sports in der Natur

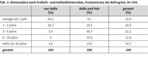

Fitness, Gemeinschafts- und Naturerlebnis gehören zu den stärksten Motiven der befragten Sportler in den Kletterhallen der Stadt Wien. Das Naturmotiv spiegelt sich auch in den Angaben zum Klettern in der Halle und im Freien in Abhängigkeit von der Anzahl der Jahre, seit denen der Sport ausgeübt wird, wider. Tab. 1 zeigt, dass nur bei denjenigen, die mit dem Sport erst begonnen haben, also ein bis zwei Jahre klettern, der Anteil derjenigen hoch ist, die nur in der Halle klettern. Der Anteil der Sportler, die mehr als drei Jahre klettern und noch nie am Fels waren, liegt unter 10 %. Diese Zahlen, aber auch die von den Befragten angegebenen Motive, weisen darauf hin, dass mit den Kletterhallen auch die Anzahl der Kletterer in der Natur ansteigen wird.

Die eingangs gestellte Frage „Muss man diesem Trend zunehmende Naturbelastungen unterstellen?“ muss daher bejaht werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Sportler in der Halle, etwa im Sinne eines regelmäßigen Fitnesstrainings, bleiben werden. Das Training in der Halle dient der Vorbereitung auf die Ausübung als Natursport.

4.4 Vorbereitung auf die Ausübung des Sports in der Natur

Um Anhaltspunkte zu haben, wie gut die Kletternden in der Halle auf die Aktivität in der Natur vorbereitet sind, wurden sie auch nach den ihnen bei der Ausbildung vermittelten Themenbereichen gefragt. Die Bewertung des eigenen Wissens beim Einstieg ins Klettern zeigt eindeutig, welche Themenbereiche zu Anfang der Ausbildung behandelt wurden und bei welchen ggf. noch Nachholbedarf besteht.

Festzuhalten ist, dass Themen, die das Klettern direkt betreffen, wie Klettertechnik, Sicherungstechnik, ausreichend bis ausführlich behandelt werden, Themen wie Seilkommandos und Risikoabschätzung zumindest ausreichend und Themen wie Verhalten am Naturfels und Kletterethik nur mehr teilweise. Alle anderen Themen wie Naturschutz, Klettergeschichte, Rettungsmaßnahmen, Umweltsituation, Sanierung und Erschließung werden eindeutig zu wenig angesprochen.

Hier herrscht ein Ungleichgewicht, welches für ein konfliktarmes Miteinander des Klettersportes und des Naturschutzes in Zukunft einer Korrektur bedarf.

4.5 Einfluss eines erhöhten Leistungsniveaus auf Naturbelastungen

Abschließend soll in diesem Beitrag der Hypothese nachgegangen werden, ob durch das Hallenklettern ein verbessertes Leistungsniveau erzielt wird, dass es den Sportlern ermöglicht, nun bislang selten begangene, schwierige Routen zu begehen und in bisher eher unberührte Räume vorzudringen. Um diesem Aspekt nachzugehen wurde zunächst der Leistungsstand in den Kletterhallen herangezogen.

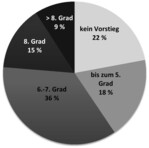

Die Mehrheit der Aktiven klettert in mittleren Schwierigkeitsgraden (vgl. Abb. 3, Leistungsstand 5 bis 7) und nur ein Viertel der Befragten beherrscht höhere Schwierigkeitsgrade. Männer bewegen sich in höheren Schwierigkeitsgraden als Frauen, was darauf zurückzuführen ist, dass sie durchschnittlich häufiger klettern und in ihrem Selbstanspruch leistungsbezogener sind (vgl. auch Motive). Ältere Aktive bis zum Alter 50 beherrschen ebenfalls höher Schwierigkeiten.

Neben dem Leistungstand wurde zur Beantwortung der oben genannten Hypothese weiterhin die Frage nach Erstbesteigungen und Sanierung von Kletterrouten durch Einbohrungen von Haken gestellt, die nur von Kletternden eines höheren Leistungs- bzw. Erfahrungsstandes umgesetzt werden können. Erstbegehungen und Erschließungen werden nur von einer sehr kleinen Personengruppe durchgeführt, wobei ungefähr 15 % der Befragten zu diesen zählen. Wenn die Kletternden aus der Halle ins Freiland gehen, dann wäre nur ein kleiner Anteil in der Lage neue Gebiete zu erschließen. Die Mehrheit ist auf bestehende Anlagen angewiesen. Dies zeigt sich auch in Abb. 5 bei den derzeit im Freiland genutzten Gebieten.

Auch im Zusammenhang mit der Sanierung von Kletterrouten durch Einbohrung von Haken spiegelt sich das in Abb. 3 dargestellte Leistungsniveau. Hier lässt sich deutlich erkennen, dass derzeit eine große Mehrheit eine größtmögliche Sicherheit durch neue Haken bzw. verbesserte Systeme wünscht (vgl. Abb. 4).

Festzustellen ist, dass Personen, die weniger als ein Jahr klettern, zu 50 % dafür sind, dass Routen besser und mehr abgesichert werden, und die restlichen länger kletternden Personen sich dafür aussprachen, dass alte Haken durch neue ersetzt werden, die Routen aber sonst in ihrem Zustand belassen werden. Dafür, dass Routen in ihrem alten Zustand belassen werden, sprach sich lediglich die Gruppe der Kletternden, die bereits zwischen sechs und zehn Jahren klettern, mit 20 % innerhalb der Gruppe, aus. Es entsteht der Eindruck, dass die Personen, die den Klettersport in der Halle erlernt haben, dieselben sicheren Bedingungen auch in der Natur erwarten. Diese Anspruchshaltung kann langfristig zu mehr Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Fels durch Einbohren von Sicherungen führen.

Insgesamt zeigt sich, dass durch das Hallenklettern bislang eher die Anzahl der Anfänger als das Leistungsniveau insgesamt gefördert wird. So ist nicht davon auszugehen, dass durch das Hallenklettern bislang seltener begangene schwierige Routen stärkeren Belastungen (Frequenzen) ausgesetzt sind. Dies bestätigen auch die von den Befragten genannten aktuellen Klettergebiete (vgl. Abb. 5). Hier ergaben sich ebenfalls keine Hinweise auf Ausdehnungen und Neuerschließungen. Genannt wurden hier vor allem der Peilstein, ein altes und traditionsreiches Klettergebiet. Des Weiteren stark frequentiert werden von Wien aus die Hohe Wand, die Wachau, Mödling, das Höllental und die Adlitzgräben, wobei jeweils überwiegend Sportklettern betrieben wird. Bei den stark frequentierten Gebieten im Umfeld von Wien handelt es sich – bezogen auf die eingangs ausgeführten unterschiedlich sensiblen Räume – durchwegs eher um empfindliche Bereiche durch ihre geringere Höhenlage. Nach Aussage von Freilandkletternden hat die Belastung in diesen Gebieten in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Sie seien bereits „überlaufen“. Zu diesen traditionellen Klettergebieten sind trotz des starken Anstiegs jedoch keine neuen Räume hinzugekommen. Bei den Nachbarländern werden Italien und Kroatien am häufigsten als Kletterziele genannt.

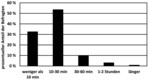

4.6 Lenkungsmöglichkeit durch Zustieg

Folgt man den Wünschen der Personen, die aktuell in den Kletterhallen klettern, dann zeigt sich, dass ein beachtlicher Teil zwar in die Natur möchte, dort aber nicht die ganz großen Herausforderungen sucht. Dies kann man u.a. auch bei der Frage nach den Zustiegen ablesen (vgl. Abb. 6). Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei den Zustiegen um die Wegestrecke, die vom Parkplatz oder der Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel ausgehend, mit der Ausrüstung bis zur Kletterwand bzw. dem Fels zurückgelegt werden muss. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zustiege, die länger als 30 Minuten Weg in Anspruch nehmen, tendenziell gemieden werden. Nur 14 % der Befragten nehmen Zustiege von mehr als 30 Minuten in Kauf. Dies bietet Ansatzpunkte für Schutz -und Lenkungsmaßnahmen, wo dies naturschutzfachlich erforderlich ist.

5 Diskussion und Ausblick

Eine vergleichende Diskussion mit ähnlichen Untersuchungen ist nicht möglich, weil Studien zu Hallenklettern und Naturbelastung bislang nicht vorliegen. Daher können hier nur Ergebnisse von Freilanduntersuchungen herangezogen werden.

Ein Vergleich mit Erhebungen in Felsklettergebieten zeigt, dass auch bei jenen die Anzahl männlicher Sportler überwiegt, allerdings ist dort der Frauenanteil teilweise noch niedriger (rund 20 % bei Hohmann 2003: 121, in der Halle rund 30 %). Unterschiede ergeben sich auch in der Altersstruktur. Der Anteil jüngerer Sporttreibender ist in der Halle höher als in der Natur (vgl. Hohmann 2003, Schurz 2000).

Es konnte gezeigt werden, dass die Zahl der Kletternden in den letzten Jahren stark gestiegen ist, da knapp 40 % der Befragten Anfänger sind, die seit weniger als zwei Jahren klettern. Die Zuwachsraten in der Halle werden, wie die Äußerungen der befragten Sportler zeigen, zu mehr Kletternden in der Natur führen und bestätigen damit die Vermutungen von Experten (Buchner 2010). Dies führt im Umfeld von Wien bereits heute zu starker Frequentierung von gut erreichbaren und bekannten Klettergebieten. Durch eine zunehmende Belastung sind dort weitere Erschließungen tendenziell zu erwarten.

In dieser Studie hat sich jedoch die Hypothese, dass sich das Können der Kletternden im Allgemeinen verbessert und zur Nutzung bislang selten frequentierter Räume führt, nicht bestätigt, da überwiegend alte und schon seit langem stark frequentierte Klettergebiete von den Befragten bevorzugt werden. Der Trend geht eher hin zu einer breiten Mittelklasse, die perfekt abgesicherte Routen in moderaten Schwierigkeitsgraden bevorzugt.

Fasst man die Wünsche der Hallenkletterer an ein Klettergebiet zusammen, dann sollte dieses, neben einem kurzen Zustieg, über genügend und vor allem über abwechslungsreiche Touren mit guten Absicherungen verfügen. Dabei sollte es noch möglichst nahe am Wohnort liegen.

Für Hallenkletternde hat das Sicherheitsgefühl und -bedürfnis einen hohen Stellenwert. Die gewohnten Erfahrungen aus der Halle werden in diesem Punkt auf die Klettergebiete in der Natur übertragen. Jüngeren ist ebenfalls die Absicherung der Routen ein wichtigerer Aspekt, was sich auf ihre geringere Klettererfahrung zurückführen lässt, und auch darauf, dass sie aus der Halle kommend nur perfekt abgesicherte Routen kennen. Vor allem Frauen bevorzugen perfekt abgesicherte Routen, dies unterstreicht das Sicherheitsbedürfnis und den Aspekt des Genießens, welcher den Frauen beim Klettern wichtig ist. Männer suchen dagegen vermehrt die Herausforderung in ihrem Sport.

Bereits jetzt gibt es vor allem unter den erfahreneren Sportlern, die bevorzugt in der Natur klettern, kritische Stimmen im Hinblick auf die Masse der Sporttreibenden. Ihr Wunsch nach weniger Aktiven in der nähe Wiens erscheint angesichts der vielen Neuanfänger in der Halle unerfüllbar. Sie suchen nach Felsbereichen, in denen der Fels noch immer den Reiz der Unberührtheit der Natur und der Ruhe hat und fühlen sich durch einen erhöhten Andrang erheblich beeinträchtigt. Durch den allgemeinen Zuwachs an Sportlern und dem Wunsch, den Felsen für sich alleine zu haben, wird ein erheblicher Teil der Aktiven früher oder später vermehrt alpine und somit abgelegene Routen aufsuchen.

Sicherungen, Sicherheitsstandards und fußläufige Zustiegslängen werden daher als ausschlaggebende Lenkungsmaßnahmen eingestuft. Die Veröffentlichung in Kletterführern ist ein weiteres entscheidendes Regulativ. Die Ergebnisse im Hinblick auf die Bedeutung der Zustiegslänge als wichtige Lenkungsmaßnahme werden auch in verschiedenen Veröffentlichungen und Natura 2000-Managementplänen hervorgehoben (Pröbstl et al. 2005, Schemel & Erbguth 2000),

Nachdem immer mehr Personen den Sport in der Halle und nicht am Fels in der Natur erlernen, muss bereits in der Halle mit der Sensibilisierung der Aktiven für das Thema Naturschutz begonnen werden. Hier fühlten sich die Sportler nicht hinreichend ausgebildet. Vor allem Anfänger sollten daher im Zuge von Kletterkursen oder durch Broschüren im Hinblick auf den Lebensraum „Fels“ und zum „richtigen Verhalten“ am natürlichen Fels sensibilisiert werden, damit Konflikte schon im Vorfeld vermieden werden. Materialien, aber auch entsprechende Kurse, werden von den alpinen Vereinen in Österreich angeboten. In diesem Zusammenhang sollte jedoch auch thematisiert werden, dass die Bedingungen in der Natur nicht denen der Halle entsprechen, um falschen Erwartungen und überzogenen Ansprüchen vorzubeugen.

Literatur

Atteslander, P. (2008): Methoden empirischer Sozialforschung. Erich Schmidt, Berlin.

Bässler, R. (2006): zitiert nach http://www.alpinum.at/viewtopic.php?t=2067, gesehen am 01.09. 2010.

Bichlmeier, F. (1988): Klettern – Naturschutz ein Konflikt? Schr.-R. Bayer. Landesamt für Umweltschutz 108, 10-17, München.

Bucher, T. (2010): http://www.news.de/sport/855047155/ab in die vertikale71, Artikel vom 05.03.2010.

Bundesamt für Naturschutz (Hrsg., o.J.): http://www.natursportinfo.de, gesehen am 17.01.2011.

Dalbeck, L., Breuer, W. (2001): Der Konflikt zwischen Klettersport und Naturschutz am Beispiel der Habitatansprüche des Uhus (Bubo bubo). Natur und Landschaft 76 (1), 1-7.

Herter, W. (1996): Die Xerothermvegetation des Oberen Donautals. Gefährdung der Vegetation durch Mensch und Wild sowie Schutz- und Erhaltungsvorschläge. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Projekt „Angewandte Ökologie“, Karlsruhe.

– (2000): Belastungen der Vegetation von Mittelgebirgsfelsen durch Sportklettern. In: Escher, A., Eigner, H., Kleinhans, M., Hrsg., Trend- und Natursportarten in den Wissenschaften: Forschungsstand – Methoden – Perspektiven, 83-92.

Hindinger F. (2010): Trends und Handlungsbedarf im Klettersport – eine empirische Untersuchung. Unveröff. Dipl.-Arb., Univ. für Bodenkultur, Wien.

Hohmann A. (2003): Umweltbewusstsein und Umweltverhalten bei Kletterern – eine empirische Untersuchung. Unveröff. Examensarb., Univ. Kassel.

Ingold, P. (2005): Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpentiere: Konfliktbereiche zwischen Mensch und Tier – ein Ratgeber für die Praxis. Haupt, Bern.

Irlacher, C. (1988): Die Auswirkungen des Kletterns auf die Vegetation im Naturschutzgebiet Prunn. Unveröff. Dipl.-Arb., FH Weihenstephan.

Lorch, J. (1995): Trendsportarten in den Alpen. Cipra kleine Schriften 12/95, Vaduz, 128 S..

Lourens T. (2005): Klettern Vom Einsteiger zum Könner. Delius Klasing, Bielefeld.

Nuzzo, V. (1996): Structure of cliff vegetation on exposed cliffs and the effect of rock climbing. NRC, Canada.

Pröbstl, U., Sterl, P., Wirth, V. (Hrsg., 2005): Tourismus und Schutzgebiete – Hemmschuh oder Partner? Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur, Wien, Tagungsband, 28S.

Rank, M. (1998): Regelungen für das Felsklettern an natürlichen Felsen des Mittelgebirges. Unveröff. Projektarb., Univ. Hannover, Institut für Landschaftspflege.

Ruckriegel, J. (1997): Vegetation an Kletterfelsen der Frankenalb. Unveröff. Dipl.-Arb., Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Geographie.

Rusterholz, H.-P., Müller, S., Baur, B. (2004): Effects of rock climbing on plant communities on exposed limestone cliffs in the Swiss Jura mountains. Applied vegetation science, Uppsala.

Schemel, H.-J., Erbguth, W. (2000): Sport und Umwelt. Meyer & Meyer, Aachen, 719S.

Schurz M. (2000): Ergebnisse demographischer Erhebungen zum Klettern. In: DAV, Konzeption für das Klettern in den außeralpinen Felsgebieten in Deutschland, Einleitungsteil, München, 31-47.

Thüs, H. (1997): Auswirkungen des Klettersports auf das Naturdenkmal Walterstein. Kapitel 3.2.2: Flechten. Unveröff. Gutachten im Auftrag des Büros für Angewandte Landschaftsökologie, Berthold Hilgendorf, Hofheim.

UIAA (International mountaineering and climbing organization, 2010): http://www.theuiaa.org/history.html , geladen am 20.12.2010.

Wezel, A. (2007): Changes between 1927 and 2004 and effect of rock climbing on occurence of Saxifraga paniculata and Draba aizoides, two glacial relicts on limestone cliffs of the Swabian Jura, southern Germany. J. Nature Conserv. 15 (2), 84-93.

Anschriften der Verfasser: Dipl-Ing. Florian Hindinger und Prof. Dr. Ulrike Pröbstl, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Peter-Jordanstraße 82, A-1190 Wien, E-Mail Florian.Hindinger@boku.ac.at bzw.Ulrike.Pröbstl@boku.ac.at.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.