Ökobilanz in der extensiven Ganzjahresbeweidung mit Rindern

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine Ökobilanz in der Rindfleischproduktion aus extensiver Ganzjahresbeweidung gemäß internationalem Standard der DIN EN ISO 14040 und 14044. Vorrangiges Ziel war es, relevante Umweltauswirkungen aus technischen Aufwendungen im Rahmen der Rindfleischproduktion anhand von Betriebsdaten der Agrar GmbH Crawinkel / Thüringen zu erfassen, zu quantifizieren und zu bewerten.

Als Einheit wurde 1 kg Rind für die Fleischgewinnung gewählt. Berücksichtigt wurden alle relevanten technischen Aufwendungen dieser Rindfleischproduktion (von der Wiege bis zum Hoftor). Die Abschätzung der Umweltwirkungen wurde in den Kategorien Treibhauseffekt, Eutrophierung, Versauerung, Bildung bodennahen Ozons und Ozonabbau vorgenommen sowie der regenerative und nicht regenerative Energieverbrauch erhoben.

Die Ergebnisse zeigen, dass die absoluten Beiträge in den einzelnen Umweltkategorien als gering zu bewerten sind. So ergibt die Produktion von 1 kg Rindfleisch aus dieser Haltung einen Beitrag von 0,52 kg CO2-Äquivalenten zum Treibhauseffekt und benötigt 227,38 MJ an regenerativer sowie 24,86 MJ an nicht regenerativer Energie. Beachtlichen Anteil daran haben die Rinderbetreuung (Dieselherstellung), Futtermittelbereitstellung (Diesel-, Stroh-, Folienproduktion) und Hilfsprozesse (Stromerzeugung), während die übrigen Prozesse vernachlässigbar sind. Die Umweltauswirkungen der technischen Aufwendungen dieser großflächigen, extensiven Ganzjahresbeweidung sind relativ gering, gemessen an heute bekannten Emissionen aus der Verdauung des Rindes.

Weiter werden Optimierungspotenziale zur Verminderung der Umweltbelastung aufgezeigt und Einflussfaktoren auf die direkten Emissionen aus der Rinderhaltung bzw. Probleme bei der Datenerfassung in der extensiven Ganzjahresbeweidung dargestellt und diskutiert.

Life Cycle Assessment of Extensive All-year Grazing of Cattle – Transferability of basic data of select studies

The study aims to establish a Life Cycle Assessment (LCA) in the beef production from extensive all-year grazing with the main purpose of environmental protection and landscape conservation. The study was conducted in compliance with international standards. The main goal was to extract, quantify and evaluate relevant environmental impacts from technical expenditures related to beef production, using the example of the “Agrar GmbH Crawinkel” (Thuringia).

The study intends to provide arguments into the debate on the ecological benefits of large-scale extensive grazing systems. The approach defined 1 kg of beef as unit of reference and took into account all relevant technical expenditures for its production (“cradle to gate”). The assessment of the environmental impacts considered the categories global warming, eutrophication, acidification, photochemical ozone creation and ozone depletion. Furthermore, the consumption of renewable as well as non-renewable energy was determined.

Results show that the production of 1 kg of beef from this kind of cattle farming contributes a total of 0.52 kg CO2-equivalents to global warming and consumes 227.38 MJ of renewable as well as 24.86 MJ of non-renewable energy. Significant contributions come from the processes “cattle husbandry” (production of fuel), “supply of animal feed” (production of fuel, straw and foil) and “auxiliary processes” (generation of electricity). The other processes are negligible in this context. The environmental impacts of the technical expenditures of such large-scale extensive grazing systems are relatively low compared to the methane emissions arising from cattles’ digestion as they are known today. The study additionally outlines potentials to reduce environmental loads and discusses the direct emissions from cattle breeding and the problems of data collection in extensive all-year grazing systems.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Zivilisationen der Industrieländer haben durch ihren hohen Energie- und Ressourcenverbrauch bekanntermaßen negative Auswirkungen auf die Umwelt. Wichtige Schlagworte dieses Erkenntnisweges waren ab den 1980er Jahren der „Saure Regen“, das „Waldsterben“, das „Ozonloch“ und der „Klimawandel“. Deren Ursachen bzw. Verursacher wurden zunächst eindeutig dem industriellen Sektor zugeordnet.

Die Wissenschaft entwickelte daraufhin standardisierte Methoden, um Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Umwelt zu erfassen, zu quantifizieren und zu bewerten. Eine ausgereifte und international anerkannte Methode, welche die Umweltauswirkungen eines Produktes während seines ganzen Lebensweges betrachtet, ist die Ökobilanzierung bzw. Lebenszyklusanalyse (kurz „LCA“) nach den DIN-Normen 14040 und 14044 (DIN EN ISO 14040 2006, DIN EN ISO 14044 2006). Die intensive Diskussion um den anthropogenen Treibhauseffekt rückt zunehmend Umweltwirkungen, die mit landwirtschaftlicher Produktion allgemein und insbesondere mit der Haltung von Nutztieren einhergehen, stärker in den Fokus. Der Rindfleischproduktion wird dabei eine besondere Relevanz zugeschrieben.

Die Ökobilanzierungsmethode wurde deshalb modifiziert, so dass sie prinzipiell auch auf landwirtschaftliche Produkte anwendbar ist. Inzwischen gibt es Ökobilanzen, die sich mit Umweltauswirkungen sowohl von Produkten aus konventioneller als auch ökologischer Landwirtschaft beschäftigen bzw. beide Nutzungsformen miteinander vergleichen (Bioland 2009, Hirschfeld et al. 2008). Lebenszyklusanalysen für die ökologische Rindfleischerzeugung aus großflächigen, extensiven Ganzjahresbeweidungssystemen fehlen bislang.

Diese Haltungsform generiert erst in zweiter Linie ökologisches Rindfleisch. Zunehmend gibt es auch in Deutschland derartige großflächige Modellprojekte. Hier grasen in geringer Dichte robuste Weidetiere unterschiedlicher Art bzw. Rasse und dienen so auf kostenextensive Weise der Offenhaltung und Gestaltung der Landschaft. Sie leisten auf diesen Flächen einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung sowohl einer räumlichen Vielfalt in unterschiedlichen Straten als auch einer wärme- und lichtliebenden Flora und Fauna. Aus diesem Grund soll sie in Zukunft eine größere Rolle spielen (u.a. Bunzel et al. 2008, Luick 1996 und 2009, Metzner et al. 2010, Oppermann & Luick 2000, Reisinger & Lange 2005, Riecken 1998, Riecken et al. 2004).

Dies war Anlass für eine von der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie Jena (TLUG) initiierten und geförderten Studie an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR). Anhand der Betriebsdaten der Agrar GmbH Crawinkel/Thüringen, einem von der TLUG 2003 initiierten Modellbetrieb mit landwirtschaftlichem Hintergrund (Abb. 1 und 2), sollten Umweltwirkungen der Rindfleischproduktion aus extensiver Ganzjahresbeweidung untersucht und bewertet werden.

Zu diesem Zweck müssen einerseits alle Größen, welche in die Rindfleischproduktion eingehen, und andererseits alle Emissionen, die aus ihr entstehen, bekannt sein und quantifiziert werden können. Dies ist für alle Prozesse der technischen Aufwendungen in der extensiven Ganzjahresbeweidung möglich.

Solche Größen aber, die beispielsweise im Zusammenhang mit der Stoffwechselphysiologie des Rindes stehen und die Höhe der direkten Emissionen beeinflussen, können in großflächigen Beweidungssystemen nur eingeschränkt beurteilt werden, weil die Nutztiere gewissermaßen Teil eines offenen Systems sind, dessen Einflussgrößen nur schwer zu erfassen und zu bewerten sind (J. Boguhn mdl.). Ebenso können die Auswirkungen der Rinderbeweidung auf die Bodenqualität und die Biodiversität aufgrund fehlender Abschätzungsmethoden nicht beurteilt werden (Milà i Canals et al. 2007, Wittstock et al. 2008).

Aus diesem Grund gliedert sich die Studie in eine Ökobilanz, welche die technischen Aufwendungen in der extensiven Ganzjahresbeweidung erfasst, quantifiziert und bewertet, und eine Auswertung und Diskussion der Basisdaten, die nach aktuellem Stand der Wissenschaft für die Ausweitung der Ökobilanz auf die vollständige Rindfleischproduktion in der extensiven Ganzjahresbeweidung zur Verfügung stehen.

2 Methode

2.1 Grundlegendes

Die Ökobilanz nach DIN-Norm (Din En Iso 14040 2006, Din En Iso 14044 2006) ist eine der am besten entwickelten und international anerkannten Methoden, um Umweltauswirkungen, die mit der Produktion und Anwendung von Produkten und Dienstleistungen in Zusammenhang stehen, zu erfassen, zu quantifizieren und auszuwerten. Sie betrachtet alle potenziellen Umweltwirkungen eines Produktes oder einer Dienstleistung während des ganzen Lebensweges („from cradle to grave“), d.h. von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, Nutzung, Abfallbehandlung und Recycling bis zur letztendlichen Entsorgung.

Die Ökobilanz erfolgt in vier Schritten:

Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens,

Sachbilanz,

Wirkungsabschätzung,

Auswertung der Ergebnisse der Wirkungsabschätzung.

2.2 Ziel und Untersuchungsrahmen

In dieser Phase werden die Ziele der Ökobilanz formuliert und der Untersuchungsrahmen festgelegt. Zu diesem Zweck wird ein Modell des realen physikalischen (Produktions-) Systems mit seinen wichtigsten Elementen – das „Produktsystem“ mit seinen Vorprozessen – entworfen.

Der Untersuchungsrahmen beschreibt die Rahmenbedingungen einer Ökobilanz, welche, durch Dokumentation verständlich und transparent gemacht, die korrekte Interpretation der Ergebnisse ermöglichen. Er enthält eine genaue Beschreibung des Produktsystems mit seinen Systemgrenzen und macht konkrete Angaben zu

„funktioneller“ Einheit, Datenqualität, Annahmen,

Abschneidekriterien (Eingrenzung des Untersuchungsumfangs),

Allokationsverfahren (prozentuale Verteilung der Prozessaufwendungen auf verschiedene Produktsysteme; in der Agrar GmbH aufgrund verschiedener Tierarten auf gleicher Fläche).

Weiter wird eine Auswahl der Wirkungskategorien und Wirkungsindikatoren getroffen. Wirkungskategorien (z.B. das Treibhausgas- oder Eutrophierungspotenzial) stehen für bestimmte Umweltthemen. Wirkungsindikatoren (z.B. kg CO2-Äquivalente für das Treibhausgaspotenzial) quantifizieren die jeweilige Wirkungskategorie. Ihnen werden im Schritt der Wirkungsabschätzung die Ergebnisse der Sachbilanz zugeordnet.

Die Durchführung dieser Ökobilanz erfolgte nach den Normen DIN EN ISO 14040 (DIN 14040 2006) und 14044 (DIN 14044 2006). Sie ist ein iterativer Prozess, d.h. der Untersuchungsrahmen wird zwar festgelegt, während des Prozesses der Informations-/ Datensammlung aber eventuell angepasst, um das ursprüngliche Ziel der Ökobilanz zu erreichen.

Vorliegende Ökobilanzen bezüglich der Rindfleischerzeugung sind, wie dargestellt, im Fall der Rindfleischproduktion aus extensiver Ganzjahresbeweidung nur eingeschränkt anwendbar. So war es Ziel, im Sinne der Grundlagenforschung, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf Umweltwirkungen aus der Rindfleischproduktion in extensiven Haltungsformen zu gewinnen. Sie sollten auch existenten modellhaften und großflächig operierenden Beweidungsprojekten wie der Agrar GmbH Hinweise geben, an welcher Stelle betriebliche Prozesse im Sinne eines besseren Umweltschutzes optimiert werden können.

Das untersuchte Produktsystem „Produktion Rindfleisch aus extensiver Ganzjahresbeweidung“ betrachtet nicht den gesamten Lebenszyklus. Die Phase der Nutzung (u.a. Stoffwechsel des Menschen) und der Entsorgung (Kläranlage, Klärschlammentsorgung etc.) sind nicht beeinflussbar. So liegt der Fokus auf der Herstellung. Das Produktsystem beinhaltet folglich alle relevanten technischen Prozesse, die zur Herstellung von 1 kg Rindfleisch in der Agrar GmbH (also „von der Wiege bis zum Hoftor“) notwendig sind (Abb. 3). Die Umweltauswirkungen jener technischen Aufwendungen werden erfasst und bewertet.

Umwelt- und besonders Klimawirkungen, die sich aus den Stoffwechselprozessen beim extensiv gehaltenen Rind (Kohlen-/Stickstofffixierung im Tier; direkte Emissionen) ergeben, konnten im Rahmen dieser Ökobilanz nicht erfasst werden. Hierfür liegen nach derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnis keine Datengrundlagen vor, die den speziellen Fragestellungen der Ganzjahresbeweidung unter Naturschutzaspekten Rechnung tragen. Sie werden im Anschluss an die Ökobilanz qualitativ diskutiert. Ebenso ist es derzeit nicht möglich, die Umweltauswirkungen der Landnutzung auf die Biodiversität und Bodenqualität im Rahmen eines einheitlich standardisierten Bezugsrahmen zu erheben, weil es hierzu bislang keine allgemein und international anerkannte Abschätzungsmethode bzw. keinen Bewertungsschlüssel gibt (Milà i Canals et al. 2007, Wittstock et al. 2008).

Für die Ökobilanzierung technischer Aufwendungen in der Rindfleischproduktion der Agrar GmbH wurden spezifische Daten der Jahre 2007/2008 aus Betriebsstatistik, Rechnungen bzw. durch Schätzung oder eigene Messungen ermittelt. Es wurde von folgenden Grunddaten ausgegangen:

Laut Betriebsstatistik 2008 gibt es 1 517 Rinder (1 130 GVE) auf der Weide, jährlich werden im Durchschnitt 725 Tiere (410 GVE) zur Schlachtung aussortiert.

Die Ausschlachtungsrate beträgt im Mittel 53 % (Kälber/Fresser 55 %, sonstige 50 %); der Anteil an nicht verwertbaren Tierkörpern liegt bei 5 %.

Von der Abkalbung bis zur Schlachtreife der Kälber wird ein einheitlicher Wachstumszeitraum von acht Monaten angenommen.

Der Aufwand für alle Tierarten der Agrar GmbH wird als gleich unterstellt, obwohl die Bedürfnisse bzw. das Verhalten sich unterscheiden (Beispiel: Aufwand für 1 GVE Rind [1 erwachsenes Rind] oder 1 GVE Schaf [10 erwachsene Schafe] sind gleich).

Abhängig vom Prozessschritt wurden Allokationen vorgenommen. So wurden Gesamtaufwendungen, wenn auch andere Tierarten an diesem Prozess beteiligt waren, nur anteilig den Rindern zugerechnet. Das Produktsystem berücksichtigt grundsätzlich die in Abb. 3 dargestellten Prozesse inkl. aller Vorketten und Transporte. Investitionsgüter (Betriebsgebäude, landwirtschaftliche Maschinen) wurden ebenso wie nachgelagerte Prozesse außerhalb der Agrar GmbH (Schlachthoftransport, Schlachtung, Verpackung etc.) nicht mit einbezogen. Bei der Datenerhebung wurden auch Stoffströme, die erkennbar gering waren (Produktion Medikamente, Kanülen, Untersuchungshandschuhe), vernachlässigt.

2.3 Sachbilanz

Dieser Schritt dient der Erhebung, Zusammenstellung und Berechnung von spezifischen Daten und Informationen. Relevante Stoff- und Energieströme sollen als Input- und Outputflüsse des Produktsystems quantifiziert werden. Die Daten werden für jedes Prozessmodul innerhalb der Systemgrenzen gesammelt und in logische Gruppen (Energieinput, Emissionen, Produkte etc.) gegliedert. Der Prozess der Datenerhebung ist umfangreich, die genaue Vorgehensweise, Besonderheiten und Einschränkungen werden im Untersuchungsrahmen dokumentiert. Im zweiten Teil der Sachbilanz wird eine Berechnung der ermittelten Daten mit Hilfe einer Berechnungssoftware (hier GaBi 2006) durchgeführt. Die Gliederung des Produktsystems ist in Abb. 3 ersichtlich.

Im Hauptprozess „Weidezaunfunktion herstellen“ werden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bau des Elektrozauns (Anlegen des Festzauns, Herstellung der Zaunmaterialien) und dessen Unterhaltung (Stromherstellung für Netzbetrieb) berücksichtigt. Diese wurden auf Basis betriebseigener GPS-Messungen der Weideflächen ermittelt und prozentual auf alle Tierarten verteilt. Die meisten Zaunmaterialien stammen aus neuseeländischer Produktion, die Pfosten aus Robinienholz aus Ungarn. In beiden Fällen wurde der Transport mit einbezogen. Der Verbrauch der Netzgeräte wurde mittels Energiekosten-Messgerät für je 24 Stunden gemessen und dann für ein Jahr berechnet. Es wurde hier, wie auch in allen anderen Prozessen, der Datensatz der GaBi 4 Software verwendet, der stets den aktuell gebräuchlichen Mix an Stromquellen in Deutschland (deutscher Strom-Mix) repräsentiert. Der Treibstoff- und Schmiermittelverbrauch für die Anlage des Festzaunes wurde anhand des Zeitbedarfs und Verbrauchs der Arbeitsmaschinen erhoben.

Alle Standweiden der Agrar GmbH sind mit frostsicheren Rindertränken und Tränkebecken ausgestattet, die über ein im Boden verlegtes Ringleitungssystem (Polyethylen-Rohre) mit den Tiefbrunnen des Betriebes verbunden sind. Im Hauptprozess „Wasserverfügbarkeit auf Weide gewährleisten“ werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wasserverteilung/bereitstellung (Produktion Viehtränke/Wasserleitung, Verlegen der Wasserleitung im Boden) und der Wasserförderung (Produktion Tiefbrunnenmaterial, Anlage Tiefbrunnen, Stromherstellung für Pumpenbetrieb) quantifiziert. Auch sie wurden prozentual auf alle Tierarten verteilt.

Trotz geringer Besatzstärken in der extensiven Ganzjahresbeweidung wird, bedingt durch Tierschutzauflagen, auch in der Agrar GmbH zugefüttert. Der Hauptprozess „Futtermittel auf der Weide bereitstellen“ beinhaltet alle Aufwendungen für die Stroh- bzw. Heubereitstellung und Lecksteinherstellung. Die Agrar GmbH produziert jährlich aus Stroh, das im Nachbarbetrieb als Nebenprodukt konventionellen Weizenanbaus anfällt, etwa 10000 Großballen à 250 kg, die mit Polypropylen (PP)-Netz oder -Band umhüllt sind. Das Heu wird auf betriebseigenen ungedüngten Mähflächen geerntet. Es wird gewendet, geschwadet und anschließend zu Großballen gepresst. Die gesamten Stroh- und Heuballen entsprechen nicht der tatsächlich benötigten Menge, sondern beinhalten ein Extravorrat von ca. 30 % für extreme Winter. Der Prozess beinhaltet alle Verbrauchsstoffe für Produktion und Transport (Treibstoff/Schmiermittel der landwirtschaftlichen Maschinen, Herstellung der PP-Folie/Netz). Die Weidetiere benötigen zur Deckung ihres Bedarfs an Mineralien und Spurenelementen jährlich 24 t Lecksteine (je 50 % Salz- und Minerallecksteine). Die Produktion aller Hauptinhaltsstoffe wurde berücksichtigt.

Der Hauptprozess „Rinderbetreuung“ umfasst Aufwendungen, die mit der Fürsorgepflicht der Agrar GmbH ihrem Rinderbestand gegenüber verbunden sind. Dazu gehören sowohl tägliche Kontrollfahrten zu den Weideflächen und -tieren (Zaunzustand, Stromzufuhr, Viehtränken, Gesundheitszustand der Tiere) als auch regelmäßige Routineuntersuchungen (Ohrmarken ersetzen, Blutentnahme, Impfung). In diesem Prozess wird die Produktion der Fanganlagen und Verbrauchsstoffe (Ohrmarken, Blutentnahmesysteme, Treibstoff, Schmiermittel) betrachtet, nicht aber die Produktion der Fahrzeuge. Als aufgrund geringen Gewichts bzw. geringer Menge nicht relevant eingestuft wurden Kanülen, Untersuchungshandschuhe und Behältnisse für Medikamente. Der Prozess betrifft nur Rinder und Pferde.

Der Hauptprozess „Hilfsprozesse“ beinhaltet die Herstellung des Betriebsstroms und der thermischen Energie aus Propangas. Der Stromverbrauch des Gesamtbetriebs und Propanverbrauch für den Werkstattbereich wurden mittels Rechnungen aus dem Jahr 2007 bzw. 2008 ermittelt. Der Prozess betrifft alle Tiere des Betriebes.

Der Hauptprozess „Feststoffentsorgung“ umfasst die Entsorgung aller in das Produktsystem eingegangenen Feststoffe. Diese werden unterschiedlichen Verwertungsformen (Recycling, Verbrennung) zugeführt, aus denen auch Gutschriften entstehen können (z.B. Aluminiumrecycling, Verbrennung Holzpfosten zur Stromgewinnung).

Der Hauptprozess „Trinkbares Wasser aus Grundwasser“ betrachtet das durch Tiefbrunnenpumpen geförderte Grundwasser, welches zur Speisung aller Viehtränken und für den Werkstattbereich verwendet wird. Der Verbrauch wurde über den Zählerstand der Wasseruhren ermittelt.

2.4 Wirkungsabschätzung

Aufgabe der Wirkungsabschätzung ist es, die Stoff- und Energieflüsse aus der Sachbilanz auf zuvor festgelegte Wirkungskategorien, die potenzielle Auswirkungen auf Mensch und Umwelt beschreiben, hin auszuwerten. Sie dient der Erkennung, Zusammenfassung und Quantifizierung der potenziellen Umweltauswirkungen des untersuchten Produktsystems und liefert wesentliche Informationen für die Auswertung (LCA-Methode 2009). Die Wirkungsabschätzung erfolgte gemäß CML-Methodik (Guinée et al. 2001) und wurde mit der GaBi 4 Software und den Hintergrunddaten der GaBi 4 Datenbank (GaBi 2006) bearbeitet. Folgende Wirkungskategorien wurden differenziert:

Treibhausgaspotenzial (GWP) in kg CO2 (Kohlendioxid)-Äquivalente,

Eutrophierungspotenzial (EP) in kg PO4 (Phosphat)-Äquivalente,

Versauerungspotenzial (AP) in kg SO2 (Schwefeldioxid)-Äquivalente,

Photochemisches Oxidantienbildungspotenzial (POCP), „Sommersmog“ in kg C2H4 (Ethen)-Äquivalente,

Ozonabbaupotenzial (ODP) in kg R11 („Referenz“-FCKW = Trichlorfluormethan)-Äquivalente.

Zusätzlich wurde der Verbrauch an regenerativer wie nicht regenerativer Energie in Megajoule (MJ) betrachtet.

3 Ausgewählte Ergebnisse der Ökobilanz

Im Schritt der Auswertung werden die Ergebnisse der Sachbilanz bzw. Wirkungsabschätzung in Bezug auf das festgelegte Ziel und den Untersuchungsrahmen betrachtet. Die Ergebnisse der Auswertungsphase dienen der Ableitung von Schlussfolgerungen und dem Aussprechen von Empfehlungen.

3.1 Auswertung nach Wirkungskategorien

Tab. 1 stellt die absoluten Ergebnisse in den einzelnen Wirkungskategorien pro Hauptprozess dar. Hervorzuheben ist, dass die technischen Aufwendungen der Rindfleischproduktion in dieser Haltungsform verglichen mit anderen Studien (Hirschfeld et al. 2008) mit nur etwa 0,52 kg CO2-Äquivalenten ein geringes Treibhausgaspotenzial haben.

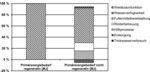

Abb. 4 zeigt die prozentualen Beiträge der Hauptprozesse zu den einzelnen Wirkungskategorien. Es fällt auf, dass bezüglich des Treibhausgaspotenzials besonders Prozesse, die in hohem Maße fossile Energien benötigen, ins Gewicht fallen. So sind 53 % der Stromherstellung (Hilfsprozesse, Wasserbereitstellung), 16 % der Folienproduktion bzw. 9 % der Dieselproduktion in der Futtermittelbereitstellung zuzurechnen. Auf die Transporte (Futtermittelbereitstellung, Rinderbetreuung) entfallen 12 %.

Betrachtet man die potenzielle Eutrophierungswirkung während der Produktion des Rindfleisches, so resultiert diese mit 97,7 % fast ausschließlich aus der Stroherzeugung (Futtermittelbereitstellung). Grund ist der Nährstoffeintrag in den Boden durch landwirtschaftliche Düngung. An den verbleibenden 2,3 % sind die Leckstein- bzw. Folienherstellung mit 16 % bzw. 23 % (Futtermittelbereitstellung) und der Betriebsstrom mit 23 % am EP beteiligt. Auch hinsichtlich des Versauerungspotenzials dominiert die Stroherzeugung (Futtermittelbereitstellung) mit 85 %. Dies liegt zu 1⁄6 an der Herstellung des NPK-Düngers und zu 5⁄6 an durch den Weizenanbau im Boden in Gang gesetzten Umsetzungsprozessen. Ohne den Einfluss der Strohproduktion trägt die Futtermittelbereitstellung (Folien-, Leckstein- und Dieselherstellung) weiterhin zu 53 % zum AP bei, aber auch die Hilfsprozesse (Stromerzeugung) haben einen großen Anteil.

Das Photochemische Oxidantienbildungspotenzial fällt zu etwa 2⁄3 im Prozess der Futtermittelbereitstellung (16 % Stroh-, 22 % Folien-, 7 % Leckstein-, 20 % Dieselproduktion) an. Insgesamt trägt die Dieselproduktion aller Prozesse mit 27 % bzw. die Stromerzeugung mit 16 % einen hohen Anteil an dieser Wirkungskategorie.

Die Herstellung des Betriebsstroms (Hilfsprozesse), aber auch des Strohs (Herstellung des Düngers), haben mit 59,7 % bzw. 32 % eine große ozonabbauende Wirkung.

Bezüglich des Verbrauchs an regenerativen Energien (Abb. 5) fällt mit 97 % die Strohproduktion (Futtermittelbereitstellung) besonders ins Gewicht, resultierend aus der Photosyntheseleistung des Weizens. Die übrigen 3 % entfallen zu 60 % auf die Weidezaunfunktion (im Holz gebundene Sonnenenergie) und zu 25 % auf die Stromerzeugung (deutscher Strom-Mix beinhaltet auch erneuerbare Energien).

Der Verbrauch an nicht regenerierbarer Energie entfällt zu etwa 2⁄3 auf die Futtermittelbereitstellung (Treibstoff-, Mineraldünger-, Folienherstellung) und zu 15 % auf die Stromerzeugung (Hilfsprozesse). Prozessübergreifend entfallen 30 % auf die Treibstoffproduktion aller Transporte für die Rinderhaltung.

3.2 Auswertung nach Produktionsschritten und Optimierungspotenziale

Prozesse, die über alle Wirkungskategorien hinweg einen geringen Beitrag zur Umweltwirkung leisten, sind der „Trinkwasserverbrauch“ mit < 0,6 %, die „Herstellung der Weidezaunfunktion“ mit maximal 5 % und die „Wasserverfügbarkeit auf Weide gewährleisten“ mit max. 8 %. Dies liegt an der Tatsache, dass die Materialien langlebig sind und nur wenig fossile Ressourcen (Strom, Treibstoff) für Herstellung bzw. Unterhaltung benötigt werden. Die „Feststoffentsorgung“ hat durch die Entstehung klimawirksamer Gase in der Verbrennung von Holz und Folien einen Beitrag von 12 % zum GWP.

Die „Rinderbetreuung“ hat durch die Dieselherstellung für die Kontrollfahrten mit bis zu 16 % einen höheren Anteil an der möglichen Umweltwirkung innerhalb einzelner Wirkungskategorien. Einen relativ hohen Anteil an der Gesamtwirkung jeder Wirkkategorie trägt auch die „Futtermittelbereitstellung“. Ursächlich ist die Herstellung von Mineraldünger, Treibstoff (Transporte), Folien und Lecksteinen. Die Bilanz ließe sich durch eine generelle Reduktion der Stroh- und Heuballen (verminderte Besatzdichte bzw. Strohproduktion) und der Lecksteine bzw. durch die Verwendung von Stroh aus ökologischem Anbau verbessern.

Einen hohen Beitrag in allen Wirkungskategorien leistet der Schritt „Hilfsprozesse“ durch die Stromerzeugung (bis zu 60 %). Hier wäre ein Stromanbieterwechsel (zu Strom aus überwiegend regenerativen Energien) bzw. die Nutzung des Einsparungspotenzials zielführend.

Die Rinderbetreuung und Futtermittelbereitstellung haben durch Transporte/Fahrten (Dieselherstellung) einen Beitrag von bis zu 30 %. Die generelle Reduktion der Fahrten, aber auch der Kauf von Fahrzeugen mit geringerem Verbrauch bzw. die Nutzung alternativer Treibstoffe, würden sich positiv auf die Bilanz auswirken.

4 Diskussion und Ausblick

Die Rinderhaltung allgemein ist besonders durch den anthropogenen Treibhauseffekt in die öffentliche Diskussion geraten. Sie verursachte im Jahr 2004 deutschlandweit (unter Vernachlässigung der Futtermittelerzeugung und sonstiger Vorleistungen) 24 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente, das entspricht etwa 18 % aller in Deutschland durch die Landwirtschaft produzierten THG-Emissionen (Hirschfeld et al. 2008).

Auffällig ist, dass die Klimawirkungen, die sich im Rahmen der Ökobilanz der technischen Aufwendungen in der Rinderhaltung der Agrar GmbH ergeben, um ein Vielfaches geringer sind als das THG-Potenzial in anderen Studien (Tab. 2).

Zu den klimarelevanten Gasen gehören in erster Linie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Sie entstehen in der Rinderhaltung in großen Mengen aus den Verdauungsprozessen dieser Wiederkäuer („enterische Fermentation“) und dem Wirtschaftsdüngermanagement (Behandlung der Exkremente im Stall/Lagerung von Gülle und Mist). Diese so genannten direkten Emissionen zu erheben, ist für Ökobilanzierungen in der Rinderhaltung folglich generell wichtig. Sie wurden dennoch in der Ökobilanz für die Agrar GmbH nicht erfasst, weil deren genaue Bestimmung in der extensiven Beweidung nach heutigem Forschungsstand noch nicht möglich ist (J. Boguhn mdl.).

Im Folgenden werden grundlegende Fragen und methodische Schwierigkeiten der Erfassung direkter Emissionen, die gegenwärtig einer Einbindung in Ökobilanzen der Rinderhaltung im Freiland entgegenstehen, beschrieben.

Allgemein müssen für die Einbindung der direkten Emissionen in die Ökobilanz der Rindfleischproduktion der Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf durch das Rind geschlossen werden, denn Kohlenstoff (C)- und Stickstoff (N)-Verbindungen sind bezüglich der Klimawirkung entscheidende Größen. Wesentlich ist es, herauszufinden, auf welchen Wegen und in welcher Menge Kohlenstoff bzw. Stickstoff in den Rinderstoffwechsel gelangen, ihn wieder verlässt und welcher Anteil in den Körper selbst eingebaut wird (S. Deimling mdl.). Die Erfassung dieser Parameter in anderen Haltungsformen als der Stallhaltung ist eine zentrale Herausforderung, weil sie hier nicht unter laborähnlichen Bedingungen erhoben werden können. Hier steht die wissenschaftliche Erkenntnis noch ganz am Anfang.

Tab. 3 zeigt in einer Übersicht alle erforderlichen input- und outputseitigen Parameter, die in diesbezüglicher Forschung zu quantifizieren wären, und identifiziert auch methodische Probleme, die sich bei der Datenerhebung in Ganzjahresbeweidungssystemen ergeben.

Da es aktuell keine speziellen Erhebungen zu den direkten Emissionen aus der extensiven Ganzjahresbeweidung gibt, stellt sich die Frage, ob diesbezüglich auf Daten vorhandener Studien in anderen Formen der Rinderhaltung zurückgegriffen werden kann. Es liegen zahlreiche nationale und internationale Studien zu den Klimawirkungen der Rinderhaltung in verschiedenen Haltungsformen vor, die prinzipiell als Datenbasis dienen könnten. Eine solche Vorgehensweise ist aber nur zulässig, wenn die Vergleichbarkeit gewährleistet ist.

Bei Betrachtung der Ergebnisse der Studien in Tab. 2 fällt auf, dass sie sich maßgeblich in der Höhe des Treibhausgaspotenzials unterscheiden. Eine genauere Auseinandersetzung mit diesen Untersuchungen stärkt die Hypothese, dass diese Differenzen nicht nur durch national unterschiedliche Rahmenbedingungen der Rinderhaltung, die Wahl der Systemgrenzen bzw. Berechnungsmethoden bedingt sind. Nach unserer Auffassung haben Faktoren, die aus der Haltungsform resultieren, ebenso wie stoffwechselphysiologische Parameter eine erhebliche Bedeutung, weil sie die Höhe der direkten Emissionen signifikant beeinflussen.

So ist die Höhe der Methanproduktion bei Rindern zum Beispiel von physiologischen Merkmalen wie Rasse, Körpergewicht, Alter bzw. Lebensphase abhängig. Von Einfluss ist weiterhin die Art und Intensität der Haltung durch die Futtermenge und -zusammensetzung, die Milch- oder Fleischleistung und das Wirtschaftsdüngermanagement (Behandlung der anfallenden Exkremente im Stall und während der Lagerung).

Laktierende Milchkühe beispielsweise emittieren etwa doppelt so viel Methan wie trockenstehende Tiere (Hartung 2001), wohingegen Kälber über ihre Verdauung nur knapp 7 % der Methanmenge ihrer Mutter an die Umgebung abgeben (Dämmgen 2006, Hirschfeld et al. 2008).

Der Einfluss der Haltungsform und des Wirtschaftsdüngermanagements auf die Höhe der Emissionen wird am folgenden Beispiel verdeutlicht: Die Methanproduktion in Tretmistställen ist signifikant höher als in Anbinde- oder Boxenlaufstallhaltung, weil unter anaeroben Bedingungen vermehrt Methan gebildet wird. Ebenso sind die Lachgas-Emissionen bei kompostiertem Festmist geringer als bei anaerober Behandlung (Hirschfeld et al. 2008).

Tab. 4 verdeutlicht den Einfluss der Haltung und Wirtschaftsdüngerbehandlung anhand der Bullen- bzw. Ochsenmast aus Mutterkuhhaltung auf die Höhe der direkten Emissionen.

Die vorangegangenen Beispiele veranschaulichen, dass schon kleine Veränderungen der genannten Einflussfaktoren in der hinreichend analysierten Stallhaltung die Höhe der direkten Emissionen und somit des Treibhausgaspotenzials empfindlich beeinflussen. Aus diesem Grund scheint die Vergleichbarkeit der extensiven Ganzjahresbeweidung mit anderen Haltungsformen nicht gewährleistet und eine Übertragung von Basisdaten und Ergebnissen auch nur in Teilen auf ganzjährige Beweidungssysteme nicht möglich.

Auf extensiven Grünlandstandorten stellt die Ganzjahresbeweidung mit Wiederkäuern, insbesondere mit robusten Rinderrassen, eine kostenextensive Offenhaltung und Pflege von Kulturlandschaften sicher, die zudem den Erhalt einer einmaligen Arten- und Biotopvielfalt (GEO 2007, Lange 2007) fördert. Sie ist auf diesen Grenzstandorten oft alternativlos und soll aus den genannten Gründen „in Zukunft eine größere Rolle spielen“ (Riecken et al. 2004; s. aktuell auch Metzner et al. 2010).

Gerade deshalb ist es besonders wichtig, weitere Forschungen zu initiieren, damit die ganzheitliche Ökobilanzierungsmethode auch uneingeschränkt auf die Rinderhaltung in der extensiven Ganzjahresbeweidung angewendet und folglich die Umweltwirkungen aus dieser Haltung auf gleicher Augenhöhe mit anderen Produktionsverfahren verglichen werden können.

Literatur

Bioland Bundesverband (Hrsg., 2009): Im Blickpunkt: Klimaschutz und Biolandbau in Deutschland. Bioland-Hintergrundpapier. Mainz, 44 S. Stand 23.11.2009. http://www.bioland.de/fileadmin/bioland/file/bioland/Startseite/Bioland_Klimapapier_02.pdf .

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): „Wilde Weiden“ – Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V. (ABU), Bad Sassendorf-Lohne, 215 S.

Casey, J.W., Holden, N.M. (2006): Greenhouse Gas Emissions from Conventional, Agri-Environmental Scheme and Organic Irish Suckler-Beef Units. J. of Environmental Quality 35, 231-239 (zit. in Hirschfeld et al. 2008).

Cederberg, C., Stadig, M. (2003): System expansion and allocation in life cycle assessment of milk and beef production. The International Journal of Life Cycle Assessment (8), 350-356 (zit. in Hirschfeld et al. 2008).

Dämmgen, U. (Hrsg., 2006): Nationaler Inventarbericht 2006 – Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft. Landbauforschung Völkenrode, Sonderh. 291 (zit. in Hirschfeld et al. 2008).

DIN EN ISO 14040 (2006): Umweltmanagement-Ökobilanz. Grundsätze und Rahmenbedingungen. Deutsche Fassung EN ISO 14040: 2006, Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin.

DIN EN ISO 14044 (2006): Umweltmanagement-Ökobilanz. Anforderungen und Anleitungen. Deutsche Fassung EN ISO 14040: 2006, Deutsches Institut für Normung (DIN), Berlin.

GaBi 4 (2006): Software and Databases for Life-Cycle-Assessment and Life-Cycle-Engineering. LBP University of Stuttgart and PE International GmbH, Leinfelden-Echterdingen, 2006.

Guinée, J.B., Gorree, M., Heijungs, R., Huppes, G., Klein, R., De Koning, A., Van Oers, L., Wegener Sleeswijk, A., Suh, S., Udo De Haes, H.A., De Bruijn, H., Van Duin, R., Huijbregts, M.A.J. (2001): Life cycle assessment – An Operational Guide to the ISO Standards. Centre of Environmental Science, Leiden University, Leiden (CML), The Netherlands.

Geo-Tag der Artenvielfalt (2007). 9. GEO-Tag in Crawinkel. Stand 25.03.2009. Download unter http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/tag_der_artenvielfalt/53953.html?p=3&pageview=&pageview .

Hartung, E. (2001): Methan- und Lachgas-Emissionen der Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung. Emissionen der Tierhaltung – Grundlagen, Wirkungen, Minderungsmaßnahmen, KTBL/UBA Symposium, KTBL-Schr. 406 (zit. in Hirschfeld et al. 2008).

Hirschfeld, J., Weiss, J., Preidl, M., Korbun, T. (2008): Klimawirkungen der Landwirtschaft in Deutschland. Schr.-R. IÖW 186/08, Berlin, 187 S.

Lange, H. (2007): Bericht vom 9. GEO-Tag der Artenvielfalt. Stand 24.03.2009. http://www.agrar-crawinkel.de/index3.html .

LCA-Methode: Beschreibung der LCA-Methodik/Wirkungsabschätzung, „Nachhaltigkeit im organisch-chemischen Praktikum“. Stand 12.01. 2009. http://www.oc-praktikum.de/de-how_contents .

Luick, R. (1996): Extensive Rinderweiden – gemeinsame Chancen für Natur, Landschaft und Landwirtschaft. Naturschutz und Landschaftsplanung 28 (2), 37-45.

–, (2009): Verwilderndes Land? Perspektiven von Kulturlandschaften vor dem Hintergrund des agrarstrukturellen Wandels. Laufener Spezialbeitr. 1/08, 83-103.

Metzner, J., Jedicke, E., Luick, R., Reisinger, E., Tischew, S. (2010): Extensive Weidewirtschaft und Forderungen an die neue Agrarpolitik – Förderung von biologischer Vielfalt, Klimaschutz, Wasserhaushalt und Landschaftsästhetik. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (12), 357-366.

Milà i Canals, L., Bauer, C., Depestele, J., Freiermuth Knuchel, R., Gaillard, G., Michelsen, O., Müller-Wenk, R., Rydgren, B. (2007): Key Elements in a Framework for Land Use Impact Assessment Within LCA. The International Journal of Life Cycle Assessment 12 (1), 5-15.

Ogino, A., Orito, H., Shimada, K., Hirooka, H. (2007): Evaluating environmental impacts of the Japanese beef cow-calf system by the life cycle assessment method. Animal Science Journal 78 (4), 424-432 (zit. in Hirschfeld et al. 2008).

Oppermann, R., Luick, R. (2000): Extensive Beweidung und Naturschutz – Charakterisierung einer dynamischen und naturverträglichen Landnutzung. Vogel und Luftverkehr 22, 46-54.

Reisinger, E., Lange, H. (2005): Großflächige Beweidung – ein Praxisbericht aus dem Thüringer Wald. Landschaftspfl. Naturschutz Thür. 42 (4), 142-148.

Riecken, U., Bunzel-Drüke, M., Dierking, U., Finck, P., Härdtle, W., Kämmer, G., Reisinger, E., Sandkühler, J. (2004): Perspektiven großflächiger Beweidungssysteme für den Naturschutz: „Lüneburger Erklärung zu Weidelandschaften und Wildnisgebieten“. Schr.-R. Landschaftspfl. Natursch. 78, 527-539.

–, Finck, P., Klein, M., Schröder, E. (1998): Schutz und Wiedereinführung dynamischer Prozesse als Konzept des Naturschutzes. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 56, 7-19.

Wiegmann, K., Eberle, U., Fritsche, U.R., Hünecke, K. (2005): Ernährungswende, Umweltauswirkungen von Ernährung – Stoffstromanalysen und Szenarien. Diskussionspapier Nr. 7 und Datendokumentation, Ökoinstitut Darmstadt, Sept. 2005. Stand 10.10.2008. http://www.ernaehrungswende.de/fr_ver.html (zit. in Hirschfeld et al. 2008).

Williams, A.G., Audsley, E., Sanders, D.L. (2006): Determining the environmental burdens and resource use in the production of agricultural and horticultural commodities. Main Report. Defra Research Project IS0205. Bedford: Cranfield University and Defra. Stand 10.09.2009. http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&ProjectID=11442&FromSearch=Y&Publisher=1&SearchText=is0205&SortString=ProjectCode&SortOrder=Asc&Paging=10#Description (zit. in Hirschfeld et al. 2008).

Wittstock, B., Koellner, T., Müller-Wenk, R., Brandao, M., Margni, M., Civit, B., Milà i Canals, L. (2008): Modeling land use impacts on biodiversity and ecosystem services. The 8th International Conference on EcoBalance, December 2008, Tokyo, Japan.

Anschriften der Ver

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.