Fledermäuse für die Standortplanung von Windenergieanlagen erfassen

Abstracts

Bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen ist es aus artenschutzrechtlichen Gründen entscheidend, ob sich das Tötungsrisiko von Fledermäusen signifikant erhöht. Ein Verbotstatbestand kann auch durch CEF-Maßnahmen nicht umgangen werden. Während zahlreiche Untersuchungen gezeigt haben, dass Fledermäuse in der Höhe der Rotorblätter aktiv sind und dort zu Tode kommen können, haben bisher nur wenige Autoren Unterschiede der Fledermausaktivität in verschiedenen Höhenzonen beleuchtet.

Die Untersuchung wurde über zwei Nächte mit einem Heliumballon durchgeführt. Mit automatisch aufzeichnenden Ultraschalldetektoren („batcorder“) wurden Fledermausrufe synchron in drei verschiedenen Höhen erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Fledermausaktivität in der kollisionsrelevanten Höhe der Rotorblätter erheblich von der bodennahen oder sogar von der in Baumkronenhöhe unterscheiden kann. Artenspektrum und Höhennutzung der Fledermäuse können zwischen zwei Aufnahmetagen selbst bei vergleichbarer Witterung stark voneinander abweichen. Die in Rotorhöhe nachgewiesenen Arten (Pipistrellus pipistrellus, P. nathusii, P. pygmaeus, Vespertilio murinus) sind alle Jäger des offenen Luftraumes, was den Beobachtungen anderer Autoren entspricht.

Die Heliumballonmethode ist grundsätzlich für die Konfliktbeurteilung eines geplanten Standorts geeignet. In der Zusammenschau mit dem Kenntnisstand aktueller Studien wird gefolgert, dass lediglich Untersuchungen in kollisionsrelevanten Höhen die Beurteilung des Tötungsrisikos erlauben. Eine solche Beurteilung ist nicht nur wichtig für den Artenschutz, sondern .bezüglich zum Schutze der Fledermäuse geforderter Abschaltzeiten auch wirtschaftlich bedeutsam.

Recording Bat Activities for Site Selection of Wind Power Plants – Inventories in heights with collision risk using a helium balloon

When planning and approving wind power plants it is decisive from a species protection point of view if the risk of killing of bats will significantly increase. Prohibitions ban cannot even be avoided implementing CEF measures. Numerous investigations show that bats are active in the height area of the rotor blades and might be killed. But so far only few authors have investigated bat activities in different heights.

The study presented has been carried out over two nights using a helium balloon. Automatically recording „batcorders“ registered the bat calls syncronously in three different heights. The results show that bat activities in the height of the rotor blades significantly differ from activities close to the ground or even in the height of tree crowns. The species mapped on then height of the rotor blades (Pipistrellus pipistrellus, P. nathusii, P. pygmaeus, Vespertilio murinus) are all hunters in the open air space. These findings correlate with the observances of other authors.

The method using a helium balloon is generally suited for the evaluation of conflicts of a potential location. The synopsis of the state of knowledge of recent studies leads to the conclusion that only investigations in heights relevant for collision allow the evaluation of the killing risk of wind power plants. This assessment is not only important for the protection of species. In the context of necessary switch-offs due to bat protection it also has economic significance.

- Veröffentlicht am

1 Problemstellung

Untersuchungen zur Fledermausfauna gehören bei der Standortfindung für Windenergieanlagen (WEA) inzwischen zum Standardprogramm, da alle Fledermausarten nach Anh. IV der FFH-Richtlinie und damit auch nach § 44 BNatSchG geschützt sind. Zu Konflikten mit diesem Schutz, die für die Genehmigung relevant sind, kann es insbesondere durch die Tötung von Individuen im Betrieb einer WEA kommen. Aus der Totfunddatei des Landesumweltamtes Brandenburg (Dürr 2009) und einer Reihe von Forschungsarbeiten (Baerwald et al. 2008, Behr & Helversen 2006, Brinkmann 2006, Niermann et al. 2007) ist bekannt, dass Fledermäuse durch den Schlag der Rotorblätter oder durch starke Luftdruckunterschiede in deren Nähe (Barotrauma) zu Tode kommen können.

Häufig lässt sich jedoch die Frage nicht zufriedenstellend klären, ob am jeweils anvisierten Standort wirklich Fledermäuse in der Höhe der zukünftigen Rotorblätter fliegen und sich dort auch so häufig aufhalten, dass tatsächlich ihr Tötungsrisiko durch die Windenergieanlagen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG signifikant steigen kann. Seit dem Urteil zur Autobahn-Nordumgehung von Bad Oeynhausen ist klargestellt, dass durch ein Vorhaben erst dann ein Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgelöst werden kann, wenn sich das Sterberisiko für die betroffene Art signifikant erhöht [BVerwG 9 A 14.07 vom 09.07.2008, RN 90: „Soll das Tötungsverbot nicht zu einem unverhältnismäßigen Planungshindernis werden, ist vielmehr zu fordern, dass sich das Risiko des Erfolgseintritts in signifikanter Weise erhöht (so bereits das Urteil vom 12. März 2008 a.a.O. Rn. 219)“.].

Der Verlust einzelner Exemplare könne laut diesem Urteil im Straßenverkehr nie gänzlich ausgeschlossen werden. So würde streng betrachtet jeder Neubau oder sogar Ausbau eines Verkehrsweges zu einem artenschutzrechtlichen Verbot führen und könnte nur über eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zugelassen werden. Dieser nur für wenige Sonderfälle konzipierte Weg würde so zum Regelfall, was wiederum nach dem Urteil als nicht sachgerechtes Verständnis des Gesetzes angesehen worden ist [BVerwG 9 A 14.07 vom 09.07.2008, RN 91: „Ihren (den Ausnahmen nach § 43 Abs. 8 BNatSchG a.F.) strengen Voraussetzungen würde eine Steuerungsfunktion zugewiesen, für die sie nach der Gesetzessystematik nicht gedacht sind und die sie nicht sachangemessen erfüllen können. Ein sachgerechtes Verständnis des Gesetzes führt daher zu der Auslegung, dass der Tötungstatbestand des § 42 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 BNatSchG (a.F.) nur erfüllt ist, wenn sich das Kollisionsrisiko für die betroffenen Tierarten durch das Straßenbauvorhaben in signifikanter Weise erhöht.“]

Die Sichtweise dieses Urteils kann sehr gut auch auf die Planung von Windenergieanlagen übertragen werden. Ebenso wie bei Straßenbauvorhaben kann unabhängig vom Standort nie vollständig ausgeschlossen werden, dass einzelne Fledermausexemplare durch Rotorschlag oder auch andere Ursachen (Quetschungen in Spalten zwischen bewegten Teilen, Barotrauma etc.) zu Tode kommen. Denn die Erfahrung von Fledermausuntersuchungen (vor allem großräumige Erhebungen wie z.B. Albrecht 2009 und 2010, Hammer & Albrecht 1997) zeigt, dass auch in vermeintlich für Fledermäuse unattraktiven Lebensräumen immer wieder einzelne Nachweise von überfliegenden Tieren gelingen, die sich dort z.B. auf dem Streckenflug vom Quartier zum Nahrungshabitat oder auf dem Durchzug vom Winter- zum Sommerlebensraum befinden können. Dabei nutzen die Tiere nicht zwingend Gelände- oder Gehölzstrukturen, sondern können auch im freien Luftraum angetroffen werden. Genau wie bei einer Straßenplanung müsste daher bei einer auf Einzelexemplare bezogenen Auslegung des Gesetzes für jede Windenergieanlage eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden. Dieses Vorgehen wäre nicht nur im Sinne des Urteils zur Umfahrung von Bad Oeynhausen kein sachgemäßes Verständnis des Naturschutzgesetzes, es wäre auch im Hinblick auf eine möglichst verträgliche Standortplanung wenig zielführend. Denn einem Vorhabensträger sind Untersuchungen im Vorfeld des Anlagenbaus zur Eingriffsminimierung nur schwer vermittelbar, wenn schon von Anfang an feststehen würde, dass eine artenschutzrechtliche Ausnahme beantragt werden müsste. Zudem ließe sich von vielen privatwirtschaftlichen Vorhaben die strenge Hürde des überwiegend öffentlichen Interesses für die Zulassung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG kaum überwinden.

Durch das Urteil zu Bad Oeynhausen wurde somit die Möglichkeit eröffnet, zu unterscheiden, ob es durch ein Vorhaben zu einer signifikanten Zunahme des Tötungsrisikos kommt und erst dann von einem Tötungsverbot auszugehen ist. Dadurch wurde der Sinn von Fledermausuntersuchungen für die Standortplanung verstärkt. Allerdings gibt das Urteil diesen Untersuchungen damit auch die Aufgabe, das Tötungsrisiko für Fledermäuse nachvollziehbar darlegen zu können. Wie im Folgenden aufgezeigt werden soll, ist dies aus fachlicher Sicht nur durch Erhebungen in den kollisionsrelevanten Höhen möglich, die je nach Bauart der WEA bei einer Rotorunterkante von 60 m, 90 m oder mehr beginnen. Dementsprechend zählen solche Höhenuntersuchungen, z.B. mit einem Heliumballon, zu einer wesentlichen Forderung des Leitfadens für die Berücksichtigung von Fledermäusen bei Windenergieprojekten (Rodrigues et al. 2008).

Auf die Fledermausfauna können weitere Faktoren bei der Errichtung von Windenergieanlagen wirken, wie z.B. Quartierverlust durch anlage- oder baubedingte Rodung von Bäumen (in Spechthöhlen, Ausfaulungen oder Spalten), kleinflächiger Verlust von bodennahem Nahrungshabitat oder betriebsbedingter Lärm. Diese sind in der Regel jedoch vernachlässigbar oder durch Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (so genannte „CEF-Maßnahmen“, z.B. Anbringung von Fledermauskästen) in ihrer Wirkung aufzuheben.

Daher ist es besonders bedeutsam, dass Untersuchungen zu einer Standortplanung von WEA gerade belastbare Aussagen zu der zulassungsrelevanten Kollisionsproblematik treffen können, die nicht durch CEF-Maßnahmen, sondern nur durch Senkung des Tötungsrisikos zu vermeiden ist. Denn gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG können nur Verbote im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch CEF-Maßnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vermieden werden und nicht das davon unabhängige betriebsbedingt auftretende Töten von Individuen.

Die nachfolgend dargestellte Untersuchung bietet daher einen weiteren Ansatzpunkt, ein solches Kollisionsrisiko abzuschätzen bzw. die möglicherweise davon betroffenen Arten zu ermitteln.

2 Methode

An einem Standort für eine geplante Windenergieanlage im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern (ca. 630 m ü. NN) wurden in Zusammenarbeit mit der GFN-Umweltplanung (Bayreuth) Fledermausuntersuchungen durchgeführt. Der Standort der Ballonuntersuchung befand sich nahe eines Mischwaldes auf einer landwirtschaftlich genutzten Hochfläche (vgl. Abb. 1).

Teil des Untersuchungsprogramms waren Aufnahmen mit Fledermausdetektoren in kollisionsrelevanter Höhe. Nachdem auch geklärt werden sollte, ob über herkömmliche Untersuchungen in Bodennähe oder in der Höhe der Baumkronen bei 20–30 m (z.B. über Teleskopstangen oder Montage an Masten und Bäumen) die Fledermausaktivität in der kollisionsrelevanten Höhe der zukünftigen Rotorblätter abgeleitet werden kann, wurden zeitgleich Aufnahmen mit batcordern in 20 m und 2 m über dem Geländeniveau durchgeführt. In zwei Nächten (16./17.07.2009 und 19./20.08.2009) wurde so die Fledermausaktivität gleichzeitig in verschiedenen Höhenzonen aufgezeichnet.

Das automatisierte Fledermausmonitoring während der beiden Untersuchungsnächte wurde mit drei batcordern (ecoObs GmbH, Nürnberg) durchgeführt. Diese Geräte sind in der Lage, Fledermausrufe von anderen Störgeräuschen im Ultraschallbereich zu unterscheiden und die Rufe automatisch in einem Direktaufnahmeverfahren (500 kSamples/s, 16 bit Amplitudenauflösung) auf einer SDHC-Karte (4 bis 32 GB) zu speichern. Die aufgezeichneten Rufe wurden computergestützt und automatisiert mit Spezialsoftware (bcAdmin, bcDiscriminator ecoObs GmbH) ausgewertet. Von dem automatisierten Verfahren nicht eindeutig diskriminierte Rufe oder fragliche Zuordnungen wurden von Dr. V. Runkel mit einer Signalanalyse-Software vertieft betrachtet und durch den Vergleich mit Erfahrungswerten, Literatur und eindeutig zugeordneten Referenzrufen, soweit möglich, bestimmt.

Der Amplituden-Schwellenwert („threshold“) für die Aufnahme entsprach den Werkseinstellungen, die laut Hersteller zu einer durchschnittlichen Reichweite des batcorders von etwa 10 m führen. Bei sehr leise rufenden Arten, wie z.B. Langohrfledermäusen, wird diese Reichweite deutlich unter-, bei laut rufenden Arten, wie z.B. Abendseglern, deutlich überschritten. Nachdem die verwendeten Elektretmikrofone eine Kugelcharakteristik aufweisen, konnte mit jedem batcorder etwa ein Raum von ± 10 m in alle Richtungen überwacht werden. Durch diese vergleichsweise geringe Reichweite lässt sich die Fledermausaktivität sehr gut in unterschiedlichen Höhenzonen einer zukünftigen Windenergieanlage differenzieren.

Um die Fledermausaktivität in Bereichen zu erfassen, in denen sich später die Rotorblätter der geplanten Windenergieanlagen befinden, wurde ein Heliumballon der Firma PTC-Production GmbH (Rügland) mit etwa 10 kg Tragkraft eingesetzt. Zeitgleich wurden batcorder in drei unterschiedlichen Höhen positioniert. Die Position des ersten batcorders befand sich auf einer im Boden befestigten Stange in etwa 2 m Höhe, die zweite am Heliumballon hängend in Höhe der Kronen eines nahe gelegenen Waldrandes (ca. 20 m) und die dritte ebenfalls am Ballon hängend bei durchschnittlich 70 m Höhe. Nachdem die Flughöhe des obersten batcorders in Abhängigkeit von der herrschenden Windgeschwindigkeit zwischen 65 m und 80 m schwankte, wurde unter Berücksichtigung der Reichweite des Geräts ein Raum von 55 bis 90 m erfasst – ein Bereich, in den die Rotorunterkante vieler Anlagetypen noch hineinfällt. Für höhere Anlagetypen sind die Ergebnisse zumindest im Grundsatz übertragbar. Der Ballon war mit drei Halteseilen fixiert, um eine möglichst präzise Positionierung zu gewährleisten. Die batcorder wurden an einer unten zentral am Ballon hängenden Leine befestigt. Um den Sicherheitsbestimmungen gerecht zu werden, wurde eine zusätzliche Notleine verwendet, die im Falle eines Losreißens des Ballons zum Ablassen des Gases geführt hätte. Zur Flugsicherung wurden Leinen und Ballon mit Blinklichtern versehen; die Beleuchtung der Leinen in rot, die Blitzlichter am Ballon in rot und weiß.

Das Gewicht eines batcorders betrug rund ein Kilo (916 g). Die beiden batcorder, die am Ballon hingen, die erforderliche Beleuchtung sowie die Halteseile ergaben zusammen ein Gewicht von über 5 kg, so dass für einen stabilen Flug ein Ballon mit einer Auftriebskraft von mindestens 10 kg gewählt wurde.

Um die Höhenbewegungen des Ballons nachzuvollziehen, wurde eine Armbanduhr (Casio Pro Trek Twincept) mit einem so genannten datalogger am obersten batcorder befestigt, der Flughöhe, Uhrzeit und Temperatur im Zeitverlauf aufzeichnete.

Für den Aufstieg eines Fesselballons in Höhen über 30 m ist § 16 Abs. 1 Nr. 4 LuftVO zu beachten. Demnach bedarf eine solche Nutzung des Luftraums der Erlaubnis. Die Genehmigung erteilt gem. § 16 Abs. 3 LuftVO die örtlich zuständige Behörde des Landes. In Bayern liegt die Verantwortung beim Luftamt Nordbayern an der Regierung von Mittelfranken in Ansbach sowie beim Luftamt Südbayern an der Regierung von Oberbayern in München. Nach erstmaliger Information des Luftamtes mit einer Vorlaufzeit von vier Wochen und Erteilung der Flugerlaubnis für provisorisch festgelegte Termine war es später möglich, diese je nach Witterung mehrfach wenige Tage vor dem Flug (einmal nur einen Tag davor) zu verschieben, so dass eine geeignete Wetterlage abgewartet werden konnte.

Entsprechend der Vorschriften der LuftVO sind die Halteseile bei Nacht mit roten und weißen Lichtern kenntlich zu machen. Das Luftamt kann jedoch auch weitergehende Auflagen mit der Erlaubnis verknüpfen wie z.B. maximale Flughöhen, Blitzlichter am Ballon oder die Anbringung der oben beschriebenen Notleine für ein Ablassen des Gases.

3 Witterung während der Aufnahmen

Sowohl die Einsatzmöglichkeit eines Heliumballons als auch die bislang bekannte Fledermausaktivität in größeren Höhenlagen (Behr et al. 2007, Behr & Helversen 2005, 2006) ist stark witterungs- und insbesondere windabhängig. Daher sind die beiden Aufnahmetermine unter genauer Beobachtung der Wetterlage vor Ort ausgewählt. Als ausschlaggebend wurden eine geringe Windgeschwindigkeit von max. 3–4 m/s (vgl. Grunwald et al. 2007) sowie möglichst warme, regenfreie Nächte erachtet, um zu starke Bewegungen des Ballons zu vermeiden und gleichzeitig die Erfassungswahrscheinlichkeit zu maximieren.

Die Daten hierfür wurden über eine Wetterstation der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (Station „Almesbach“) und von wetter.com (Station „Weiden i.d.OPf.“) online abgerufen. Die gewählten Nächte erwiesen sich demnach beide als relativ warm, niederschlagsfrei und es herrschten geeignete Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 2,1 m/s vor. Die Wetterverhältnisse beider Nächte schienen auf den ersten Blick sehr ähnlich zu sein. So lag die maximale Windgeschwindigkeit zwischen 2,7 und 3,3 m/s sowie die maximale Tagestemperatur bei 27 °C (16.07.2009) bzw. bei 25 °C (19.08.2009). Auch der Luftdruck bewegte sich in beinahe identischer Höhe mit 1 017 bis 1 023 mbar im Juli und 1 016 bis 1 023 mbar im August. Der entscheidende Unterschied lag jedoch in der Stabilität der Wetterlage. Während im August nach der Fledermauserfassung Luftdruck und Temperatur noch zunahmen und der Wind niedrig blieb, sank in der Julinacht vom 16.07. auf den 17.07.2009 der Luftdruck, der Folgetag hatte deutlich niedrigere Temperaturen und verzeichnete einen starken Anstieg der Windgeschwindigkeit (vgl. Abb. 3).

Dieses Wettergeschehen konnte auch am Standort des Ballons nachvollzogen werden. Bald nach Sonnenuntergang setzte beim ersten Termin im Juli ein lokaler Kaltluftstrom ein, dessen Geschwindigkeit vor Ort zwar nicht gemessen wurde, jedoch an der beständig und stark schwankenden Bewegung des Ballons zu erkennen war. Bereits am nächsten Morgen zeigte sich ein deutliches Abfallen von Temperatur und Druck. In der Augustnacht konnten dagegen vor Ort nur schwache lokale Windströme mit lediglich geringem Versatz des Ballons beobachtet werden. In der zweiten Hälfte der Nacht stand der Ballon über lange Zeit stabil und die Temperatur blieb vergleichsweise hoch bis zum Morgen. Dieses belegt die Aufzeichnung von Flughöhe und Temperatur des obersten batcorders: Die Höhe schwankte minimal zwischen 65 und 80 m über Grund während die Temperatur langsam von 25,4 °C (19:45) bis auf 19,1 °C um 5:15 Uhr morgens absank.

4 Fledermausaktivität in verschiedenen Höhenzonen

Artenspektrum

Mit den Aufzeichnungen der beiden Nächte wurden am Standort des Ballons insgesamt mindestens fünf Arten sicher nachgewiesen: Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) und eine Bartfledermausart (Myotis mystacinus/brandtii). Die beiden Schwesterarten Kleine und Große Bartfledermaus (Myotis mystacinus und brandtii) sind mit der Rufanalyse nicht eindeutig zu differenzieren und wurden als „Bartfledermaus“ bezeichnet. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind weitere Rufe der Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) zuzuordnen, so dass wahrscheinlich mindestens sechs Arten den Raum nutzten. Darüber hinaus konnten einige Rufe zwar nicht eindeutig einer Art zugeschrieben werden, ließen sich jedoch bestimmten Artgruppen zuweisen, die weiter unten beschrieben werden.

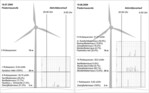

Abb. 4 und 5 zeigen schematisch die Ergebnisse der Rufaufnahmen in verschiedenen Höhen in Relation zu den geplanten Windenergieanlagen.

Nicht bis auf Artniveau unterschiedene Aufnahmen werden unabhängig von Ökologie oder Verwandtschaft in Ruftypengruppen von Arten bzw. Gattungen mit ähnlicher Rufcharakteristik zusammengefasst. Dies ist z.B. die Gruppe „Nyctalus und Verwandte“ (Gattungen Nyctalus, Eptesicus und Vespertilio) sowie innerhalb dieser die Untergruppe „Nyctalus mittel“ (E. serotinus, N. leisleri und V. murinus). In der Untersuchungsnacht im Juli konnten einige Aufnahmen diesen Gruppen zugeordnet werden. Zeitnah aufgezeichnet wurde die Nordfledermaus, die vermutlich auch für diese Aufnahmen verantwortlich ist.

Die in der zweiten Untersuchungsnacht im August als „Pipistrellus tief“ ermittelten Aufnahmen stammen vermutlich alle von der Rauhautfledermaus, da die beiden weiteren Arten dieser Gruppe, Alpenfledermaus (H. savii) und Weißrandfledermaus (P. kuhli), im Gebiet nicht vorkommen.

Im August wurde in Baumkronenhöhe ferner die Gruppe „Myotis klein/mittel“ bestimmt. Ihr sind grundsätzlich die Arten Kleine und Große Bartfledermaus (Myotis mystacinus oder brandtii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) zugehörig. Möglicherweise handelt es sich bei allen Rufen dieser Gruppe um die zeitnah eindeutig bestimmte engere Gruppe der „Bartfledermäuse“.

Höhenverteilung der Nachweise

In der ersten Nacht im Juli (vgl. Abb. 4) wurden fast alle Aufnahmen mit dem untersten batcorder registriert. Am obersten Gerät konnte keine Fledermausaktivität nachgewiesen werden. Lediglich eine Rufsequenz stammt von einer Fledermaus, vermutlich einer Nordfledermaus (vgl. Erläuterung oben zur Gruppe „Nyctalus mittel“) aus Kronenhöhe des angrenzenden Waldes (mittlerer batcorder), die dort – der Rufcharakteristik nach zu schließen – nach Nahrung gesucht hat. Die meiste Zeit nutzten Nordfledermäuse jedoch ebenso wie Zwerg- und Bartfledermäuse in dieser Nacht nur den windgeschützten Waldrand im unteren Sektor (batcorder in 2 m Höhe).

In der zweiten Nacht im August (vgl. Abb. 5) kehrte sich das Bild um. Die Hauptaktivität lag in Baumkronenhöhe und beinahe ebenso viele Rufsequenzen konnten in 70 m Höhe über dem Gelände aufgenommen werden. Sofern sich – wie oben vermutet – hinter der Artgruppe „Pipistrellus tief“ vorwiegend Rauhautfledermäuse verbargen, so ist aus Abb. 5 ersichtlich, dass in der kollisionsrelevanten Höhe, also vom obersten batcorder, überwiegend Rufe von Rauhaut- (46 %) und Zweifarbfledermaus (31 %) aufgenommen worden sind, gefolgt von der Zwergfledermaus (16 %) und einer Sequenz der Mückenfledermaus. Die beiden dort oben am häufigsten vorkommenden Arten Rauhaut- und Zweifarbfledermaus konnten in dieser Nacht in den unteren beiden Zonen gar nicht nachgewiesen werden. Lediglich die Zwergfledermaus war in allen Höhenzonen aktiv, allerdings mit einem deutlichen Schwerpunkt in Baumkronenhöhe, wo sich auch die Bartfledermäuse aufhielten. In Bodennähe konnte insgesamt nur eine einzelne Rufsequenz aufgenommen werden. Offensichtlich bot dieser Bereich in jener Nacht nur wenig Beute. Die im Juli beobachtete Nordfledermaus fehlte in der zweiten Aufnahmenacht.

Durchflug oder Nahrungssuche?

Aus den wenigen Untersuchungsnächten lassen sich noch keine schlüssigen Erkenntnisse ziehen, ob Fledermäuse zur Jagd oder nur im Transferflug anwesend waren. Die unterschiedlichen Ruflängen und Rufabstände der Aufnahmen zeigen jedoch in allen Höhenzonen, vor allem aus der Augustnacht, dass sich die Fledermäuse (Beute-)Objekten annäherten und sich daher in einer Jagdsituation befunden haben könnten. Es wurden keine eindeutigen, so genannten „final buzzes“ bzw. „feeding buzzes“, die kurz vor der Beuteergreifung ausgestoßen werden, aufgenommen. Jedoch zeigten auch die Rufsequenzen der obersten batcorder immer wieder Charakteristika einer Annäherungsphase an Beutetiere mit zunehmender Verkürzung von Rufdauer und Rufintervall sowie höherer Bandbreite der Einzelrufe.

Diese Modulationen der Rufe könnten im Prinzip auch als Annäherung an den Ballon aus Neugierdeverhalten heraus oder als Reaktion auf dieses Hindernis in der Luft gedeutet werden. Allerdings ist anzumerken, dass der oberste batcorder etwa 4 m unterhalb des Ballons hing und die Rufe aus einer Kugel mit Radius 10 m stammen können. Aus einem großen Teil dieses Raumes ist ein hindernisfreier Vorbeiflug am Ballon möglich. Ferner sei darauf hingewiesen, dass nach Rydell et al. (2010) Objekte in großen Höhen eine Attraktion auf wandernde Insekten ausüben könnten, in deren Folge auch die Fledermäuse diese Objekte anfliegen und dort nach Nahrung suchen könnten.

5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Diese zwei Nächte sind zwar nur als Schnappschuss und nicht als repräsentatives Bild der Höhenverteilung von Fledermäusen zu sehen, sie zeigen jedoch bereits weit reichende Erkenntnisse zur Raumnutzung:

In der für WEA-Planungen eingriffsrelevanten obersten Höhenzone gibt es Fledermausaktivität auch ohne vorhandene Strukturen, die Fledermäuse nach oben locken. Sie kann dort jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nur an einem Termin überhaupt Fledermausaktivität herrschte, ist sie zusätzlich mit vier Arten als artenreich zu bezeichnen.

Die Nutzungsintensität der unterschiedlichen Höhenzonen kann zur gleichen Zeit sehr verschieden ausfallen. Die Raumnutzung der Fledermäuse zeigt eine deutlich ausgeprägte vertikale Differenzierung.

An zwei unterschiedlichen Tagen kann nicht nur das Artenspektrum deutlich differieren, auch die Raumnutzung der Höhenzonen kann sehr verschieden ausfallen, selbst bei „ähnlicher“ Wetterlage (laut Wetterstation).

6 Diskussion

Wann fliegen Fledermäuse in großer Höhe?

Wie oben dargelegt, war das Wetter der beiden Aufnahmenächte trotz Ähnlichkeiten nicht identisch. Während es in der Julinacht eher instabil und windreich war, so lagen Luftdruck und Temperatur in der Augustnacht konstant hoch und lokaler Wind blieb auf ein Minimum beschränkt. Es ist zu vermuten, dass es wirklich sehr windstill sein muss, damit größere Höhen als Nahrungsgebiet für Fledermäuse attraktiv werden und die Tiere dort genügend Beute finden. Möglicherweise spielen auch die Jahreszeit, Luftdruckschwankungen oder lokale Aufwinde eine Rolle, damit es zu attraktiven Ansammlungen von Nahrungsinsekten in größeren Höhen kommt. In jedem Fall fügen sich die vorliegenden Beobachtungen aus nur zwei Nächten in das bekannte Bild in Bezug auf die Windabhängigkeit und Jahreszeit, wie es von Behr & Helversen (2005, 2006), Behr et al. (2007, 2009), Brinkmann (2006), Brinkmann et al. (2007) sowie Seiche et al. (2006) beschrieben wurde. Die Fledermausaktivität in größerer Höhe steht nicht zwingend im Zusammenhang mit dem Zuggeschehen der Arten in Frühjahr oder Herbst und sie findet vor allem bei niedrigen Windgeschwindigkeiten statt. Die genannten Autoren beobachteten die höchsten Aktivitäten im Sommer bei Winden unter 5 m/s. Vor allem die Daten von Behr et al. (2009) aus dem Forschungsvorhaben „Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen“ (Brinkmann et al. 2007) zeigen aus Ultraschallaufnahmen in Gondelhöhe von 70 Windenergieanlagen aus 35 verschiedenen Standorten in fünf unterschiedlichen Naturräumen Deutschlands auf einer breiten Datenbasis einen deutlichen Aktivitätsrückgang für alle aufgenommenen Arten bei Windgeschwindigkeiten über 5 m/s.

In Ergänzung zu den vorgenannten Studien zeigt die aktuelle Untersuchung mit dem Heliumballon die zeitgleichen Unterschiede in den Höhenstufen ohne den vermeintlichen Wirkfaktor einer vorhandenen WEA.

Collins & Jones (2009) haben mit Anabat-II-Ultraschalldetektoren an sieben Telekommunikationsmasten in unterschiedlichen Gebieten insgesamt 6 194 Rufsequenzen über die Summe von 38 Untersuchungsnächten in zwei unterschiedlichen Höhen, in Bodennähe und 30 m über dem Boden, aufgezeichnet. In der größeren Höhe konnten sie die Gattungen Pipistrellus (Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus), Eptesicus (Breitflügelfledermaus) und Nyctalus (Großer und Kleiner Abendsegler) nachweisen. Die Häufigkeit der beiden letztgenannten Gattungen war in 30 m größer als in Bodennähe, allerdings nicht signifikant. An einem Standort im Wald konnten sie jedoch sogar nur in 30 m Höhe und damit oberhalb des geschlossenen dichten Kronendachs aufgenommen werden. Collins & Jones (2009) vermuten, dass diese an offenen Luftraum adaptierten Arten bei dichten Waldgebieten gezwungen sind, über Kronenhöhe nach Nahrung zu suchen. Den Zusammenhang der Fledermausaktivität in unterschiedlichen Höhenlagen mit der Witterung haben die Autoren nicht betrachtet.

Auch andere Autoren wie Ahlen (2007), Kronwitter (1988), McCracken et al. (2008) und Sattler & Bontadina (2005) berichten von Fledermäusen in großen Flughöhen (je nach Fledermausart und Autor in 30 m bis 1 200 m) im freien Luftraum ohne vorhandene Objekte (wie z.B. WEA), die sie angelockt hätten.

Rydell et al. (2010) entwickelten auf Basis einer Literaturstudie und der Durchsicht von Totfunden an Windfarmen in Europa eine interessante Hypothese, warum Fledermäuse in größeren Höhen fliegen, die auch gut zu den Beobachtungen dieser Untersuchung passt. Aus verschiedenen Gründen vermuten sie einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten wandernder Insekten und der erhöhten Aktivität von Fledermäusen in kollisionsrelevanten Höhen von Windenergieanlagen. Sie begründen dies vor allem mit dem saisonalen Auftreten der Fledermausmortalität an WEA mit einem Schwerpunkt von August bis September und einzelnen peaks bei Wetterbedingungen, die auch die Wanderung von Insekten auslösen. Dabei scheinen Wärme, geringe Windgeschwindigkeit und ein hoher Luftdruck sowie eine vorher bereits durchgelaufene Kaltluftfront von Bedeutung zu sein. 98 % aller Totfunde seien laut Rydell et al. (2010) Jäger des offenen Luftraumes und besonders häufig sind nicht wandernde Arten wie die Zwergfledermaus (Behr & Helversen 2005, 2006; Dulac 2008) oder die Nordfledermaus (Ahlen 2002) betroffen. Diese Tatsache könnte auch die Unterschiede der beiden hier untersuchten Nächte mit anscheinend ähnlichen Wetterbedingungen erklären. Die Nacht im Juli hatte die Kaltfront noch vor sich und im August stabilisierte sich die Hochdrucklage nach der Untersuchungsnacht weiter.

Long et al. (2010) stützen diese Theorie durch die Beobachtung, dass die weiße oder lichtgraue Farbe von WEA eine hohe Anziehungskraft auf Insekten ausübt, selbst noch nach Sonnenuntergang. Aber auch die Wärmeabstrahlung der Anlagen ist den Autoren nach ein Attraktionsfaktor.

Welche Arten nutzen die kollisionsrelevante Höhe?

Die am Untersuchungsstandort in großer Höhe beobachteten Fledermausarten Zweifarbfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus und Mückenfledermaus sind alle regelmäßige Jäger des offenen Luftraumes und zumindest Zwerg- und Rauhautfledermaus liegen mit ihrem Anteil weit vorn in der Liste der Fledermausverluste an Windenergieanlagen (Dürr 2009). Auch die Zweifarbfledermaus ist in dieser Totfundkartei in Relation zu ihrer niedrigen allgemeinen Nachweishäufigkeit sehr zahlreich vertreten. Diese Ergebnisse stimmen mit den Beobachtungen der oben genannten Studien überein. So nahmen Behr et al. (2009) aus dem oben erwähnten Forschungsvorhaben (Brinkmann et al. 2007) Rufe der Ruftypengruppen Nyctaloid und Pipistrelloid auf, zu denen sie v. a. Großen und Kleinen Abendsegler, Breitflügel- und Zweifarbfledermaus, Zwerg-, Rauhaut-, und Mückenfledermaus zählen. Collins & Jones (2009) nahmen mit den Höhendetektoren wie oben dargestellt ebenfalls nur Arten aus dieser Gruppe auf und Rydell et al. (2010) nennt noch die Nordfledermaus, die nach Ahlen (2002) vor allem in Schweden häufigstes Opfer von WEA sei. Diese Art kann in den von Behr et al. genannten Artengruppen ebenso enthalten sein und wurde durch die vorliegende Untersuchung zumindest in Bodennähe und evtl. auch in Baumkronenhöhe nachgewiesen. Auch die Nutzung höherer Zonen ist daher im Untersuchungsgebiet möglich.

Bis auf die Zweifarbfledermaus wurden alle Arten, die durch die Heliumballonkartierung in kollisionsrelevanten Höhen erfasst worden sind, auch durch die bodennahen Kartierungen im Umfeld des Ballonstandorts (Gharadjedaghi et al. 2009) nachgewiesen. Allerdings ist aus der Höhenuntersuchung gerade für die Zweifarbfledermaus ein Kollisionsrisiko abzuleiten. Auch die ebenfalls kollisionsgefährdete Rauhautfledermaus wurde mit fünf von 298 Rufsequenzen sehr selten im Rahmen der bodennahen Transektbegehungen erfasst. Auf der anderen Seite erbrachten die Transektkartierungen nur noch weitere Arten der Gattung Myotis, die alle als strukturgebundene Jäger aus großen Höhen bislang nicht bekannt sind.

Eignung der Methode

Durch die zwei Ballonnächte konnte ein wesentlich besserer Einblick in das Aktivitätsgeschehen in kollisionsrelevanten Höhen gewonnen werden, als dies allein durch Bodenuntersuchungen möglich gewesen wäre. Bereits in einer Nacht mit geeigneter Witterung konnten alle im Gebiet durch andere Methoden (Transektkartierung mit Ultraschalldetektor, Netzfang) erfassten Fledermausarten, die auch für die Nahrungssuche in größeren Höhen bekannt sind, nachgewiesen werden und mit der Zweifarbfledermaus kam noch eine weitere dazu. Die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Nächte zeigen jedoch, dass für relevante Ergebnisse wirklich geeignete Wetterlagen notwendig sind. Allein aus diesem Grund sind im Normalfall zwei Untersuchungsnächte nicht ausreichend. Ferner kann eine belastbare Beurteilung des Kollisionsrisikos an einem bestimmten Standort erst auf einer repräsentativen Datenbasis getroffen werden. Ab welcher Aktivitätshäufigkeit an einem Standort die WEA zum Schutz der Tiere abgeschaltet werden muss und zu welchem Zeitpunkt ein untersuchter Standort nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann, muss im Einzelfall entschieden werden. Bislang liegen aus Sicht der Autoren noch nicht genügend Zusammenhänge zwischen der Aufnahmehäufigkeit von Fledermausrufen in relevanter Höhe und dem Tötungsrisiko vor, um hierfür allgemeinverbindliche Zahlen zu nennen. In Bezug auf die Beurteilung der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG werden von den Gerichten jedoch auch keine Schwellen im mathematischen Sinne erwartet. Es geht vielmehr um eine plausible Darlegung der Verhältnismäßigkeiten.

Der Anlockungseffekt des Ballons wird wie bei Grunwald et al. (2007) nicht als Nachteil für die Prognose des zukünftigen Konfliktpotenzials gesehen, da auch die WEA selbst aller Voraussicht nach ähnliche Effekte auf die Fledermäuse bzw. Insekten (vgl. oben) ausübt. Gegenüber Grunwald et al. (2007) war die Ballonuntersuchung hier durch den Einsatz von batcordern mit etwas weniger technischem Aufwand verbunden, als dies durch die dort eingesetzte Funkübertragung von Echtzeitaufnahmen nötig war, die am PC überwacht werden mussten. Nach Absprache mit der Fa. ecoObs ließen sich in Zukunft auch batcorder mit kleineren Akkus und Gehäusen noch leichter konstruieren. Das würde den Einsatz kostengünstigerer, kleinerer Ballone mit deutlich weniger Heliumbedarf ermöglichen. Dennoch ist der Gesamtaufwand für die Methode noch als relativ hoch einzuschätzen.

Während Grunwald & Schäfer 2007 noch fürchteten, dass die Beschränkung des Einsatzes von Heliumballons auf windschwache Nächte deren Aussagekraft stark einschränken könnte, zeigt die aktuelle Literaturstudie von Rydell et al. (2010), dass in Übereinstimmung mit unseren Ergebnissen tatsächlich viele Autoren genau diese wenigen windschwachen Nächte mit besonderen Witterungsverhältnissen als die wesentlichen Nächte mit erhöhter Fledermausaktivität beschreiben. Hier fällt also der mögliche Einsatz eines Ballons mit den besonders kollisionsgefährdeten Zeiten zusammen.

In Übereinstimmung mit Grunwald et al. (2007) sehen wir andere Flugkörper wie Drachen oder Zeppeline als deutlich weniger geeignet an. Drachen benötigen höhere und stabile Windgeschwindigkeiten und liegen nicht stabil genug, Zeppeline sind insgesamt noch kostenintensiver. Collins & Jones (2009) erwähnen die Messung der Windhöffigkeit mit abgespannten Masten in repräsentativer Höhe vor Errichtung eines Windparks als Möglichkeit, Fledermausuntersuchungen zu kombinieren. Aufgrund der inzwischen sehr hohen Nabenhöhe sind solche Untersuchungen jedoch ebenfalls aufwändig und kostenintensiv geworden, so dass sie nur in besonderen Situationen durchgeführt werden. Die erforderlichen Gutachten zur Wirtschaftlichkeit eines Standorts werden i.d.R. auf Basis vorhandener Daten der nahen Umgebung eines Standorts erstellt bzw. wird die herkömmliche Windmessung durch andere Methoden wie z. B. SODAR (Sonic Detecting And Ranging) ersetzt, die Messungen vom Boden aus erlauben.

7 Empfehlungen

Bereits aus den zwei Untersuchungsnächten können vor dem Hintergrund der oben zitierten, bislang bekannten Ergebnisse folgende Hinweise für zukünftige Untersuchungen bei Planungen von WEA gegeben werden:

Wind hat auf die Fledermausaktivität in großer Höhe deutlich stärkere Auswirkungen als in Bodennähe.

Die Auswahl der Untersuchungsnächte im Hinblick auf die Witterung spielt eine größere Rolle als bei bodennahen Erfassungen.

Die Aktivitätsdichte und das Artenspektrum am Boden muss keinerlei Relevanz für die Nutzung des Luftraums in Höhe der Rotorblätter von WEA haben.

Ohne die Erhebung von Fledermäusen in der kollisionsrelevanten Höhe sind aussagekräftige und belastbare Beurteilungen der möglichen Konflikte mit den Anlagen nicht möglich.

Nun stellt sich die Frage, ob überhaupt Untersuchungen zum örtlichen Kollisionsrisiko erforderlich sind, wenn bereits drei Studien (Arnett et al. 2009, Baerwald et al. 2009, Behr & von Helversen 2006) weltweit Betriebsalgorithmen zur Abschaltung von Windenergieanlagen bei niedrigen Windgeschwindigkeiten getestet haben und nachweisen konnten, dass damit das Totschlagrisiko für Fledermäuse erheblich reduziert werden kann. In der Zusammenschau kann man bislang aus den Studien Empfehlungen für die Abschaltung bei Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 5,5 m/s zumindest für das Binnenland ableiten. Behr et al. (2009) schlägt eine weitere Differenzierung des Betriebsalgorithmus vor, der die betriebswirtschaftlichen Verluste minimieren soll. Über eine Korrelation der Aktivität von Fledermäusen im Rotorbereich mit den Faktoren Monat, Nachtzeit, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Niederschlag kann ein anlagen- und standortspezifischer Abschaltalgorithmus gefunden werden, der die Verlustzeiten minimiert. Durch ein Fledermausmonitoring mit Ultraschalldetektoren im Gondelbereich der jeweiligen Windenergieanlage kann so der Betrieb an die örtlichen Verhältnisse möglichst optimal angepasst werden.

Dennoch sehen wir Untersuchungen im Vorfeld der Errichtung einer WEA aus verschiedenen Gründen als einen wesentlichen Beitrag für die Standortfindung. Zum einen lassen sich aus der Nutzung im Umfeld der geplanten Anlagen bislang keine verlässlichen Voraussagen bezüglich der zu erwartenden Fledermausaktivität in Höhe der Rotorblätter ableiten. Laut Niermann et al. (2009) ließ sich mit den vorläufigen Ergebnissen im Rahmen des oben genannten bundesweiten Forschungsvorhabens (Brinkmann et al. 2007) aus den Abstandsmaßen z.B. zu Wald, Gehölzen oder Gewässern teilweise kein, teilweise nur ein tendenzieller, nicht signifikanter Einfluss auf die Fledermausaktivität in Gondelhöhe von deutschlandweit 66 ausgewerteten Anlagen ableiten. Nach Mitteilung von Behr (mdl. 2010) wurde mittlerweile eine Signifikanz abgeleitet, der Einfluss der Waldnähe sei jedoch gering. Seiche et al. (2006) leiteten zwar noch einen relativ deutlichen Einfluss der Waldnähe ab, hatten jedoch keine statistische Auswertung unter Berücksichtigung der Verteilung der WEA-Standorte vorgenommen und nicht die tatsächliche Fledermausaktivität in Gondelhöhe gemessen, sondern die Totfunde von Fledermäusen am Boden, die wiederum durch weitere Faktoren beeinflusst werden.

Darüber hinaus sind Fledermausuntersuchungen in Bodennähe ebenso wenig geeignet, Aussagen zur Aktivität in der relevanten Höhe zu treffen, wie unsere Ergebnisse in Übereinstimmung mit einer Reihe weiterer Autoren (Arnett 2005, Collins & Jones 2009, Grunwald & Schäfer 2007, Rydell et al. 2010, Sattler & Bontadina 2005) nahelegen. Nach Rydell et al. (2010) und Barclay et al. (2007) in Rydell et al. (2010) steigt die Fledermausmortalität sogar bei Anlagenhöhen über 60 m. Damit sinkt automatisch die Prognoseeignung bodennaher Untersuchungen. Grunwald & Schäfer 2007 konnten an zwei (Wald und Waldrandlage) von vier untersuchten Standorten deutlich größere Aktivitäten des Großen Abendseglers und an einem auch des Kleinen Abendseglers im Rotorbereich beobachten als in Bodennähe. Collins & Jones (2009) schlussfolgern aus ihren Ergebnissen (s.o.), dass Untersuchungen allein in der Nähe des Bodens irreführende Ergebnisse in Bezug auf die Aktivität hoch fliegender und damit kollisionsgefährdeter Arten liefern.

Eine Risikovorsorge ist also weder im Hinblick auf die Fledermauspopulationen im Sinne einer gebotenen Eingriffsvermeidung nach § 15 BNatSchG noch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Anlagen möglich. Sollte sich durch das spätere Monitoring an der bestehenden Anlage erst ein „hotspot“ der Fledermausaktivität mit Arten erweisen, die auch bei etwas stärkerem Wind noch jagen, wie z.B. beim Abendsegler üblich, so könnten die notwendigen Abschaltzeiten beispielsweise unter einer Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s häufiger ausfallen, als es wirtschaftlich verträglich wäre. Gerade im südlichen Teil Deutschlands, wo die mittleren Windgeschwindigkeiten ohnehin deutlich niedriger liegen als im Norden, kann der Unterschied einer Abschaltung bei 5,5 m/s oder bei 5,0 m/s sowie die Länge der erforderlichen Abschaltzeiten bereits über die Rentabilität der Anlagen entscheiden.

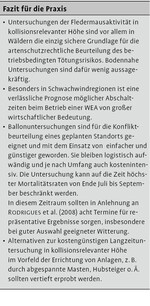

Für die Praxis ist zu schließen, dass bodennahe Untersuchungen zur Beurteilung von Anlagestandorten zwar nicht gänzlich obsolet sind. Sie bilden die Grundlage für das Verständnis der Fledermausraumnutzung, die Beurteilung anlagebedingter Flächenverluste und geben in Bezug auf das Artenspektrum erste Hinweise über das, was sich in der Höhe ab

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.