Energiepflanzenanbau für Biogasanlagen

Abstracts

Aufgrund steigender Nachfrage nach Gärsubstraten für die wachsende Zahl von Biogasanlagen in Niedersachsen hat der Maisanbau von 1999 bis 2007 auf Landesebene um durchschnittlich 5 % zugenommen. In den Ackerbauregionen in Südniedersachsen hat der Maisanbau zu einer Erhöhung des Kulturartenspektrums auf Landkreisebene geführt, hier überschreitet der Maisanteil an der Ackerfläche kaum die 5-%-Marke. In den viehstarken Landkreisen in den westlichen und nordwestlichen Landesteilen lag der Maisanteil bereits 1999 bei 20 bis 58 % an der Ackerfläche und ist in einigen Landkreisen seither nochmals um 10 bis 15 % angestiegen. Die Grenzen des Maisanbaus werden von wissenschaftlicher Seite her, je nach Bodenart, Bodenstruktur und Erosionsanfälligkeit des Standortes bei 25 bis 50 % Anteil an der Fruchtfolge gesehen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie, an der 76 Betriebe teilnahmen, zeigen, dass die 50-%-Grenze in der Fruchtfolge nur von 6 % der befragten Energiepflanzen anbauenden Betriebe überschritten wird.

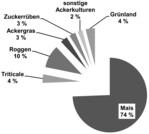

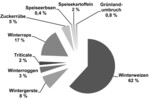

Unter den genannten Energiepflanzen für die Biogasproduktion hat Mais mit einem Flächenanteil von 74 % die größte Bedeutung. Verdrängt werden durch den Energiepflanzenanbau für die Biogasanlage in erster Linie Winterweizen (61 %) und Winterraps (17 %). Das Kulturartenspektrum ist durch die Einbindung des Energiepflanzenanbaus von durchschnittlich 3,5 Kulturarten signifikant auf 4 Kulturarten/Betrieb angestiegen. Bei der Hälfte der Betriebe trägt der Energiepflanzenbau zur Diversifizierung der Fruchtfolgen bei. Der Humusreproduktionsbedarf hat sich durch die neuen Energiefruchtfolgen in 80 % der Betriebe erhöht. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Energiepflanzenanbau (überwiegend Mais) ist im Vergleich zu den ersetzten Kulturen deutlich geringer.

Energy Crop Production for Biogas on Fields in Lower Saxony – Changes in crop rotation and crop cultivation

The growing number of biogas plants in Lower Saxony resulted in rising demand for substrates for digestion. The total maize cultivation area increased by 5 % on the state level between 1999 and 2007. In Southern Lower Saxony the maize cultivation raised the diversity of crops in rotations. Here the maize’s share of cropland area is mostly below 5 %. However, in the districts of Northern and Western Lower Saxony with intensive animal husbandry the maize area already covered between 20 and 58 % of arable land in 1999 – and increased until 2007 in some districts by 10 to 15 %. From a scientific point of view the upper threshold for maize concentration within crop rotation should be between 25 to 50 %, depending on type and structure of soil and sensitivity to soil erosion. The results of the study, based on questionnaires and interviews with 76 farmers, show that only 6 % of the farms have a maize share of more than 50 % in the crop rotation. Under all energy crops for digestion mentioned in the study maize is the most important substrate with 74 % of the whole area of energy crop cultivation. As a result of energy crop cultivation for digestion mainly winter wheat and winter rye have been replaced. The spectrum of cultivated crops increased significantly, in average from 3.5 to 4 crops per farm. In 50 % of the farms the energy crop cultivation contributes to a more diverse crop rotation, with 20 % involving even more than one new energy crops, i.e. maize and winter crops like triticale. The humus reproduction demand increased in 80 % of the farms. In energy crop cultivation the treatment with pesticides is clearly reduced (mostly only one treatment) compared to the crops replaced (in average four to six treatments).

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Problemstellung

Der Energiepflanzenanbau gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Klimaschutzziele der Bundesregierung und die zweite Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (2009) sind die Motoren für die fortschreitende Flächennutzung für energetische Zwecke. In Deutschland wurden im Jahr 2009 ca. 1,7 Mio. ha Energiepflanzen angebaut. Davon entfallen allein 530000 ha (32 %) für die Vergärung in einer Biogasanlage (FNR 2009). Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt hat in Niedersachsen die Biogasproduktion mit einen Flächenanteil von 77 % (oder 170000 ha) am Energiepflanzenbau einen hohen Stellenwert (ML Niedersachsen 2009). Unter den angebauten Biogassubstraten stellt der Energiemais mit einem Flächenanteil von 85 % (ML Niedersachsen 2009) den Löwenanteil dar. 7,8 % der Ackerfläche entfallen damit auf den Energiemaisanbau. Durchschnittszahlen auf Landesebene spiegeln jedoch nicht regionale oder betriebliche Konzentrationen des Energiepflanzenbaus, insbesondere des Maisanbaus wieder. Wie Fallbeispiele aus Rheinland-Pfalz zeigen, hat in Betrieben, die eine Biogasanlage gebaut haben der Maisanbau deutlich zugenommen. Im Mittel der befragten Betriebe ist der Anteil von 9 % vor der Inbetriebnahme auf 46 % nach der Inbetriebnahme gestiegen (Kruska & Emmerling 2008), wobei der Schwankungsbereich zwischen 7,5 und 100 % lag. In Regionen mit hoher Biogasanlagenzahl wird von stark eingeschränkten Fruchtartenverhältnissen bis hin zu Mais-Monokulturen berichtet (Landbauberatung Bitburg 2007).

Das Problem enger Fruchtfolgen mit einer Konzentration auf nur noch wenige Kulturarten ist jedoch nicht durch den Ausbau der Bioenergie ausgelöst worden. Durch eine Spezialisierung und Intensivierung in der Landbewirtschaftung bereits in den 1980er Jahren und die Ausrichtung auf wenige wirtschaftliche interessante und marktfähige Produkte hat offenbar die Wertschätzung von gesunden Fruchtfolgen und die Einhaltung von Fruchtfolgegrundsätzen an Bedeutung verloren. In vielen Landkreisen mit hoher Viehdichte im Norden und Nordwesten Niedersachsens lag der Maisanteil an der Ackerfläche schon 1999 (vor dem Biogasboom) bei 40 bis 58 % (Abb. 1). In den typischen Ackerbauregionen um die Hildesheimer Börde wurden zum gleichen Zeitpunkt bei Winterweizen Anbaukonzentrationen von über 50 % an der Ackerfläche für 1999 ermittelt (Auswertungen aus Daten des Landesamtes für Statistik 2007). Acht Jahre später spiegelt sich der Ausbau der Bioenergienutzung in Niedersachsen in den statistischen Zahlen des Landes wieder. In den Landkreisen, in denen bisher fast ausschließlich Winterweizen, Wintergerste und Zuckerrüben bzw. Raps und wenig Mais angebaut wurde, erweitert Mais das Kulturartenspektrum zumeist zu Lasten von Wintergerste und Zuckerrüben (Auswertungen aus Daten des Landesamtes für Statistik 2007). In vielen anderen Landkreisen in denen Mais bereits hohe Flächenanteile von über 30 % hatte, erfolgte eine weitere Konzentration (s. Abb. 2). Hier wurde in erster Linie der Sommergerstenanbau zurückgefahren. Auch das Ende der obligatorischen Flächenstilllegung in 2007 spiegelt sich in den statistischen Zahlen wider; fast alle Landkreise reduzieren die Flächenstilllegung, was ebenfalls die Kulturartenvielfalt auf den Ackerflächen weiter reduziert.

Aus pflanzenbaulicher und agrarökologischer Sicht stellt sich zunächst einmal grundsätzlich die Frage, wie der zunehmende Maisanbau in Niedersachsen zu bewerten ist? Gibt es wissenschaftlich fundierte bodenspezifisch und phytosanitär bedingte kritische Grenzwerte für den Maisanbau in der Fruchtfolge, die zu beachten sind, und deren Nichtbeachtung zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Ertragsfähigkeit des Standortes führt? Um diese Frage zu beantworten wurde zunächst ein Literaturüberblick erstellt, der die Bedeutung der Fruchtfolge im modernen konventionellen Ackerbau beleuchtet. Aus diesen Literaturquellen lassen sich standortspezifische Grenzwerte kritischer Anbaukonzentrationen ableiten.

Der Schwerpunkt der Untersuchung bildet eine Befragung landwirtschaftlicher Betriebe zu Anbau und Produktionstechnik von Energiepflanzen für die Biogasanlage. Folgende Fragestellungen sind hierbei von wissenschaftlichem Interesse:

1. Wie binden Landwirte ihre Energiekulturen für die Biogasanlage in die Fruchtfolgen mit Nahrungs- und Futterpflanzen ein? Geht mit den neuen Fruchtfolgen eine Erweitung oder Einengung der Fruchtfolgeglieder einher und in welche Richtung entwickelt sich der Humusreproduktionsbedarf?

2. Wie verändert sich der Einsatz vom Betriebsmitteln (Stickstoff und Pflanzenschutzmittel) und welche ökologischen Folgewirkungen lassen sich durch diese Veränderungen ableiten?

3. Trägt der Energiepflanzenbau zu einer Diversifizierung des Anbaus und zu einer Erweiterung der Fruchtfolgen bei?

Diese Untersuchungen wurden im Rahmen des Forschungsverbundvorhabens „Nachhaltige Nutzung von Energie aus Biomasse im Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft (BIS)“, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, durchgeführt. Für das Teilprojekt „Pflanzenbauliche Optimierung und Umsetzung eines integrativen Energiepflanzenbaus in repräsentativen Landkreisen Niedersachsens“ sollen diese Analysen einen Status quo der gegenwärtigen Anbaupraxis der Betriebe beim Anbau von Energiepflanzen in Niedersachsen darstellen. Darauf aufbauend werden Optimierungsvorschläge erarbeitet, die in Modellbetrieben von drei ausgewählten Landkreisen Niedersachsens im Dialog mit der Praxis umgesetzt werden sollen (Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung 2010).

2 Bedeutung der Fruchtfolge im modernen Ackerbau

In der klassischen Ackerbaulehre wird der Fruchtfolge eine hohe Bedeutung beigemessen. Nach Diepenbrock et al. (2005) stellt die Fruchtfolge die grundlegende Ordnungsfunktion für alle ackerbaulichen Maßnahmen dar. „Sie soll die effektive Nutzung des Bodens während der gesamten Vegetationszeit und somit die hohe Biomasseproduktion gewährleisten, die bestmögliche Nutzung von Vorfrucht- und Fruchtfolgewirkungen unterstützen, zur Gesunderhaltung der Pflanzenbestände beitragen sowie die Vermehrung von bodenbürtigen Schaderregern verhindern. Sie hat zum Ziel, die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu reproduzieren“.

Im Wesentlichen werden durch diese Fruchtfolgegrundsätze phytosanitäre Gesichtspunkte berücksichtigt (Eindämmung bodenbürtiger Krankheiten und Schädlinge, Vermeidung von einseitiger Verungrasung und Verunkrautung), die durch entsprechende Anbaupausen erreicht werden. Ein Mindestmaß an Anbaudiversität sichert auch eine umfassendere Durchwurzelung des Bodens und eine bessere Pufferung des Bodens gegen phytotoxisch wirkende Abbauprodukte aus den Ernte- und Wurzelrückständen (Cunfer & Buntin 2006, Cotterill & Sivasithamparam 1988).

Darüber hinaus können durch eine günstige Abfolge der Fruchtfolgeglieder positive Ertragseffekte durch direkte und indirekte Vorfruchtwirkungen erzielt werden (Baeumer 1991, Christen 1997 bzw. 2001, Hoffmann & Schmutterer 1999, Liebman & Davis 2000).

Seit Jahrzehnten werden diese Fruchtfolgegrundsätze an Universitäten, Hoch- und Landwirtschaftsschulen gelehrt. Sie sind insbesondere für den ökologischen Landbau und für die integrierte Pflanzenproduktion wichtige Leitlinien für die Gestaltung der Fruchtfolgen (Kolbe 2006).

Während in den 80er und 90er Jahren viele Fruchtfolgeversuche unter dem Blickwinkel der Ertragsoptimierung weniger Leitkulturen in der Fruchtfolge und der Kompensation von positiven Fruchtfolgeeffekten durch produktionstechnische Möglichkeiten (Stickstoff und Pflanzenschutz) stand, werden heute unter den Rahmenbedingungen niedriger Preise für Agrarprodukte und hohe Betriebsmittelpreise die Einsparung von Betriebsmitteln und die Entlastung der Umwelt durch Fruchtfolgeeffekte in den Vordergrund gestellt.

Mehrjährige Selbstfolgen mit drei- bis fünfjährigem Nacheinanderanbau derselben Kultur und mehr als fünfjährigem Nachbau der gleichen Kulturart (Monokultur) sollten laut Diepenbrock et al. (2005) ausgeschlossen werden, weil es zu erheblichen Wachstums-, Ertrags- und Qualitätseinbußen führen kann sowie in der Regel höhere Produktionskosten verursacht. Für den Maisanbau werden diese Fruchtfolgegrundsätze jedoch bei den obengenanten Autoren relativiert: „Auch mehrjähriger Anbau ist auf dem gleichen Feld möglich und oft üblich. Die in solchen Fällen auftretende spezifische Verunkrautung kann mit speziellen Herbiziden unterdrückt werden“. Lediglich auf verdichtungs- und erosionsgefährdeten Standorten sollte der Flächenanteil laut der Autoren nicht über 30 % ansteigen (Diepenbrock et al. 2005). Pickert (2008) betont den hohen Vorfruchtwert des Maises für Wintergetreide und damit die Bedeutung des Maises in wintergetreidereichen Fruchtfolgen. In seinen Fruchtfolgebeispielen werden Silomaisanteile bis 66 % vorgestellt. Er weist darauf hin, dass in Landwirtschaftbetrieben erfolgreich Maisanbau in hohen Konzentrationen bis zur jahrelangen Monokultur betrieben wurde. Er stützt sich mit seiner Aussage hierbei auf Untersuchungen, die von Hoffmann (1980), Laurenz (1983), Zscheischler (1990) und Hugger (1997) durchgeführt wurden. Laut Laurenz (1983) zitiert in Pickert (2008) ist die Ertragsfähigkeit der Sandböden in Nordwestdeutschland durch die über die Tierhaltung auf die Flächen gelangenden organischen Dünger mit zunehmendem Maisanteil in der Fruchtfolge sogar gesteigert worden. Pickert (2008) kommt zu dem Schluss, dass es also nur auf wenigen Standorten objektive Gründe für die Begrenzung des Maises in der Fruchtfolge gibt, die bei der Pflanze Mais selbst zu suchen sind. Dennoch rät er zu einer Begrenzung in der Fruchtfolge, da Mais einerseits einen hohen Vorfruchtwert für andere Kulturarten besitzt und andererseits das Anbauverfahren Probleme in Hinblick auf Bodenstruktur und Erosion verursachen kann. Auch Baeumer (1990) und Steinbrenner (1991), zitiert in Pickert (2008), empfehlen auf günstigen Standorten den Maisanbau auf 40 bis 50 % und auf ungünstigen Standorten mit kupiertem Gelände und hohem Schluffgehalt auf 25 bis 33 % der Ackerfläche zu begrenzen. Die unteren Werte gelten für den Silomaisanbau (Baeumer 1992).

Laurenz (1983) leitet seine Grenzwerte für den Maisanbau ebenfalls auf der Basis der Erfüllung der Bodenansprüche ab und gibt Empfehlungen für unterschiedliche Bodenarten und Bodentypen: Für Sandböden mit den Bodentypen Podsol, Podsogley, Braunerde und Plaggenesch sollte der Maisanteil in der Fruchtfolge maximal 66 % betragen, bei sandigen Lehmen des Types Pseudogley liegt der Wert bei 33 %. Lehmböden des Types Parabraunerde und Rendzina sollten 50 % und stauende Tonböden des Types Pseudogley 33 % in der Fruchtfolge nicht überschreiten (Laurenz 1983).

Die Grenzen des Maisanbaus werden zurzeit in vielen Landkreisen Baden-Württembergs und Bayerns in der Praxis aufgezeigt. In Gunstlagen wird in vielen Landkreisen seit Jahren intensiv Mais angebaut, oft in Selbstfolge oder jahrelanger Monokultur. Eine massive Verbreitung des Westlichen Maiswurzelbohrers (Diabrotica virgifera), der aus Südosteuropa kommend, langsam Richtung Nordwesten fortschreitet, richtet massive Schäden an der Maispflanze bis zum Totalausfall auf einzelnen Flächen an (Willige 2010). Neben der „Ausrottungsstrategie“ des Käfers mit Insektiziden und begleitenden Beschränkungen des Maisanbaus bis zum Anbauverbot (Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 2010), wird auch auf Eingrenzungsstrategien mit Beschränkungen des Maisanbaus und der Einbindung in eine Fruchtfolge von den Landesregierungen in Bayern und Baden-Württemberg gesetzt (Willige 2010).

Dieses Beispiel zeigt, dass die klassischen Fruchtfolgegrundsätze auch heute noch Aktualität besitzen und insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels eine Risikominimierung gegen Ertragsausfälle sowohl aufgrund biotischer (z.B. Schädlingskalamitäten) als auch abiotischer (z.B. Bodenverdichtung, Trockenstress) Beeinträchtigungen darstellt. Für eine nachhaltige Nutzung des Faktors Bodens zur Erzeugung von Nahrungs-, Futtermitteln und Energie ist die Einhaltung von Fruchtfolgeprinzipien ohne Alternative.

3 Material und Methoden

3.1 Auswertung von statistischen Daten zur Ackernutzung in Niedersachsen

Die Agrarstrukturerhebung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik wurde für die Jahre 1999 und 2007 (2007 aktuellste Datenerhebung; in 2010 wird eine neue Erhebung durch das Niedersächsische Landesamt für Statistik erfolgen) ausgewertet. Mithilfe der darin enthaltenen Bodennutzungsdaten wurde das Kulturartenspektrum des Ackerlan-des für alle niedersächsischen Landkreise in diesen beiden Jahren erstellt. Die Erhebungen im Jahr 1999 stellen den Status quo der Flächennutzung vor der Biogasnutzung in Niedersachsen dar. Vor 2000 lag die Zahl der Biogasanlagen in Niedersachsen noch unter 100 Anlagen und die Nutzung von Ackerflächen für die Biogasproduktion war unbedeutend. Es wurde analysiert, welche Kulturarten in 1999, noch weitgehend unbeeinflusst von der Biogasnutzung, in den Landkreisen regionale Bedeutung hatten und wie sich das Kulturartenspektrum im Laufe der letzten acht Jahre verändert hat. Hierdurch können Hinweise auf die aktuelle Fruchtfolgesituation in den Landkreisen abgeleitet werden und Maßnahmen zur Verbesserung der Fruchtfolgen aufgezeigt werden.

3.2 Interview- und Fragebogenstudie

Im Sommer 2009 wurden 28 leitfadengestützte Interviews mit Betriebsleitern in Südniedersachsen durchgeführt, die für eine Biogasgroßanlage Energiepflanzen liefern. Im Herbst 2009 wurden im Rahmen der Landkreisauswahl für das Forschungsprojekt (Aktionsforschungsteil des Verbundvorhabens „BIS“) Fragebögen über Landwirtschaftsvertreter (Landvolk, Bauernverband, Landwirtschaftskammer) in den Landkreisen, die sich für eine Zusammenarbeit mit der Universität beworben hatten, persönlich an Landwirte und Landwirtinnen verteilt, die Energiepflanzen anbauen. Der Rücklauf lag bei 48 Fragebögen. In die Fragebogenausgestaltung flossen die Erfahrungen ein, die im Rahmen der Interviews mit den Landwirten gemacht wurden. Die Frageinhalte beider Studien sind kongruent, so dass alle 76 Ergebnisse einer gemeinsamen Analyse unterzogen wurden. Die Interviewstudie repräsentiert ausschließlich die Seite der Energielieferanten, während in den Befragungen auf der Basis der Fragebögen sowohl Energieproduzenten mit eigener oder gemeinschaftlicher Biogasanlage als auch reine Energielieferanten ohne Anteile an der Energieanlage vertreten sind.

Für die Ermittlung des Humusreproduktionsbedarfes wurden die Standardwerte des VDLUFA Standpunkt-Papier (2004) verwendet.

Für die statistische Auswertung wurde der T-Test für gepaarte Stichproben in SPSS durchgeführt.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Betriebsstrukturen

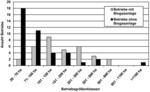

Die Befragung von 76 Energiepflanzen anbauenden Betrieben, die sich im Wesentlichen auf sechs Landkreise verteilen (Göttingen, Northeim, Goslar, Wolfenbüttel, Hannover, Lüchow-Dannenberg), liefern erste Ergebnisse zur Fruchtfolgegestaltung und Produktionstechnik im Energiepflanzenbau. An der Studie beteiligten sich ca. zur Hälfte Viehhaltende (n = 37), davon drei ökologisch wirtschaftende Betriebe und Marktfruchtbetriebe (n = 39). Auch der Anteil der Biogasanlagenbetreiber (n = 33) und der Energiepflanzenlieferanten ohne eigene Biogasanlage (n = 41) ist ausgewogen. Da nicht in jeder Befragung auf alle Fragen eine Antwort gegeben wurde, weichen teilweise die Grundgesamtheiten einzelner Ergebnisse von der Gesamtanzahl der Befragungen ab. Abb. 3 zeigt die Energiepflanzen anbauenden Betriebe, separat dargestellt nach Anlagenbetreiber und Energiepflanzenlieferanten und entsprechend ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Größenklassen eingeordnet.

Betriebe mit geringer Betriebsfläche (unter 100 ha) treten überproportional häufig als Energiepflanzenlieferanten auf. Durch die in der Regel über mehrere Jahre festgelegten Preise in den Lieferverträgen, profitieren offenbar besonders die kleinen Betriebe. Feste Preise und gute Lieferkonditionen können zur Stabilisierung besonders der kleinen Betriebe beitragen. Die Biogasanlagenbetreiber sind mit größeren Flächenpotenzialen ausgestattet als die reinen Energiepflanzenlieferanten. Die meisten Anlagenbetreiber sind in der Betriebsgrößenklasse 100 bis 150 ha landwirtschaftliche Nutzfläche zu finden. Die Mehrheit der Betreiber (64 %) führt die Anlage allerdings als landwirtschaftliche Gemeinschaftsanlage mit andern Betrieben zusammen.

Die Betriebsgrößenverteilung spiegelt annähernd die Verhältnisse in Niedersachsen wieder. Damit kann noch keine Repräsentativität der Ergebnisse für Niedersachsen abgeleitet werden, da wesentliche Landkreise im Nordwesten des Landes an der Studie nicht teilgenommen haben, die Studie basiert jedoch auf einer ausgewogenen Verteilung, die die verschiedenen landwirtschaftlichen Betriebstypen, Betriebsgrößen sowie Anlagenbetreiber und Energiepflanzenlieferanten repräsentiert.

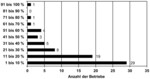

4.2 Energiepflanzen, Standorte, verdrängte Kulturen

Neben Energiepflanzen für die Biogasanlage werden in der Regel in den meisten Betrieben noch Marktfrüchte oder Futterpflanzen auf den Ackerflächen angebaut, die in die Fruchtfolgen mit Energiepflanzen eingebunden werden. Die Mehrheit der Betriebe (Betreiber und Lieferanten) stellen nur bis zu 20 % ihrer Ackerfläche für Energiepflanzen bereit (Abb. 4). Es gibt aber auch 7 Betriebe, die mehr als 50 % ihrer Flächen für den Gärsubstratanbau einsetzen. Dies sind bis auf eine Ausnahme Betriebe, die eine eigene Biogasanlage betreiben. Biogasproduktion oder Energiepflanzenanbau ist daher für die meisten Betriebe eins von mehreren Standbeinen. Diese Konstellation ist eine günstige Voraussetzung dafür, Fruchtfolgen diverser zu gestalten und damit enge Marktfruchtfolgen aufzulockern, da im Prinzip eine Vielzahl an Pflanzenarten als Gärsubstrat kultivierbar ist (Karpenstein-Machan 2005). Erstaunlich ist, dass nahezu die Hälfte der in der Studie erfassten Energiepflanzen auf Standorten mit hoher Bonität (Ackerzahl über 60) angebaut wird. Dies mag auch zum Teil daran liegen, dass Landkreise mit besseren Böden überproportional stark an der Studie beteiligt sind und nordwestdeutsche Landkreise mit ihren Sandböden unterrepräsentiert sind. Dem größtenteils angebauten Mais werden aber offensichtlich in vielen Betrieben die ertragreicheren Standorte zugewiesen, während die wenigen Betriebe, die Wintergetreideganzpflanzen als Energiepflanzen anbauen, die ertragsschwächeren Standorte hierfür bevorzugen.

Standorte mit mittleren Ackerzahlen (40 – 60) und Standorte mit geringen Ackerzahlen (unter 40) haben mit 28 %, bzw. 26 % an der Gesamtfläche einen deutlich geringeren Anteil. Für Mais, der in der Regel als Reihenkultur angebaut wird ist besonders problematisch, dass es sich bei 26 % der bereitgestellten Energiepflanzenflächen um Hanglagen handelt. Mischkulturen mit engeren Reihenweiten wären hier wünschenswert. Als weitere ökologisch sensible Standorte für Stoffausträge bzw. Emissionen sind die Auenböden mit 7 % und Moorböden mit 4 % beteiligt. Auch für diese Standorte sollten neue Anbaukonzepte erprobt werden, wie z.B. der Anbau von mehrjährigen Kulturen oder Dauerkulturen (z.B. durchwachsene Silphie), die aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit und ihrer ganzjährigen Bodenbedeckung zu einer Verringerung der Umweltbelastungen beitragen.

In Abb. 5 sind die Arten der Energiepflanzen aufgezeigt, die für die Biogasanlage angebaut werden. Mit 74 % der Fläche liegt Mais an der Spitze der angebauten Energiepflanzen. Darüber hinaus spielen noch Roggen, Triticale, Ackergras, Zuckerrüben und der Aufwuchs von Grünland für die Bereitstellung von Gärsubstrat eine Rolle. Diese Ergebnisse stimmen in der Tendenz mit niedersachsenweiten Ergebnissen überein, in denen Mais mit 85 % vor Getreideganzpflanzen (8 %) und Gras vom Grünland (6 %) das am meisten eingesetzte Gärsubstrat für Biogasanlagen darstellt (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung 2009).

Abb. 6 zeigt die Kulturen, die durch die Energiepflanzen in der Fruchtfolge ersetzt wurden, in ihrem prozentualen Anteil. Der Winterweizenanbau wird mit 61 % Flächenanteil am deutlichsten zurückgedrängt. Ihm folgen Winterraps und Wintergerste mit Anteilen von 17 bzw. 9 %. Die anderen genannten Kulturen wie Zuckerrüben, Winterroggen, Triticale, Speisekartoffeln und Speiseerbsen werden mit Flächenanteilen von 5 % bzw. unter 5 % ersetzt. Grünlandumbruch wurde im Rahmen der Befragung zwei Mal genannt (20 ha). Eine Bodennutzungsänderung (Grünland zu Ackerland) konnte damit in Rahmen der Studie nur auf 0,8 % der Flächen festgestellt werden.

Dass der Winterweizen die am häufigsten durch Energiepflanzen verdrängte Kultur darstellt, ist positiv zu bewerten, da die Flächenanteile von Winterweizen an der Ackerfläche in vielen Landkreisen mit 50 % Anteilen und mehr sehr hoch sind und Weizen oft in Selbstfolge steht. Durch die Einbindung von Mais in die Fruchtfolge wird die Selbstfolge von Weizen abgelöst und gleichzeitig erfolgt durch die Sommerung Mais ein Fruchtwechsel. Da Mais nicht die Fruchtfolgeerkrankungen der anderen Getreidearten überträgt, trägt er zur Verminderung des phytopathogenen Potenzials im Boden von wintergetreidereichen Fruchtfolgen bei und lockert damit die Fruchtfolgen auf. An zweiter Stelle der Häufigkeit wird Winterraps durch Energiepflanzen für die Biogasanlage verdrängt. Auch das ist als positiv zu bewerten, da der Rapsanbau in vielen Landkreisen an seine Anbaugrenzen gestoßen ist. Aufgrund seiner Anfälligkeit gegen eine Reihe pilzlicher Fruchtfolgeerkrankungen und Schädlingen gilt der Raps als selbstunverträglich und Anbaupausen von drei Jahren sollten eingehalten werden, um krankheits- und schädlingsbedingte Ertragsdepressionen zu vermeiden. Auch hier kann der Maisanbau zur Entlastung der Fruchtfolge beitragen und bei geschickter Einbindung in typische Marktfruchtfolgen die Erträge des Standortes stabilisieren.

4.3 Typische Fruchtfolgen vor und nach der Umstellung

Vor der Umstellung auf Energiepflanzenbau wurden überwiegend vierfeldrige Fruchtfolgen mit drei Fruchtfolgegliedern angebaut. Typische Fruchtfolgen waren hier zweimal Winterweizen (WW), Wintergerste (WG) und Winterraps (WRa). Auf den besseren Böden wurden anstatt des Winterrapses Zuckerrüben (ZR) angebaut. Teilweise wurden auch nur dreifeldrige Fruchtfolgen mit zwei Kulturarten angebaut (WW/WW/ZR). Nach der Umstellung wurden die vorher weizendominierten Fruchtfolgen mit Mais unterbrochen und der Weizen deutlich in der Anbaufläche reduziert. Oft wurden aber auch Wintergerste, Raps oder seltener Kartoffeln durch Mais ersetzt, so dass teilweise enge Fruchtfolgen mit lediglich zwei Fruchtfolgegliedern wie Mais/Weizen oder Mais/Zuckerrüben entstanden. Dies ist besonders in den Betrieben mit hohem Anteil an Energiepflanzen an der Ackerfläche zu beobachten. Betriebe die einen geringeren Anteil an Energiepflanzen in der Fruchtfolge haben, integrierten Mais in die bestehende Fruchtfolge mit meistens drei bis vier Fruchtfolgegliedern (Mais/Kartoffeln/WW; Mais/WW/WG/WRa;). Fünfzehn Betriebe, die neben Mais auch Wintergetreideganzpflanzen als Energiepflanzen anbauen, erweitern ihre Fruchtfolgen gleich durch mehrere Kulturarten: Da durch die frühzeitige Ernte der Wintergetreideganzpflanzen (Ende Juni) Vegetationszeit gewonnen wird, ehe eine nachfolgende Hauptkultur angebaut werden kann, folgt in der Regel Ackergras bzw. Kleegras oder eine Zwischenfrucht nach Wintergetreideganzpflanzen vor der Hauptfrucht Mais. Diese Betriebe haben durch die Umstellung auf Energiepflanzenanbau die Qualität ihrer Fruchtfolgen deutlich aufgewertet.

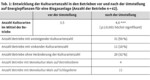

Tab. 1 enthält eine Zusammenstellung der wichtigsten Veränderungen in Bezug auf die Anbaudiversifizierung in den befragten Betrieben.

Der signifikante Anstieg der Kulturartenzahl von durchschnittlich 3,5 auf 4 Kulturen nach Einbindung des Energiepflanzenanbaus im Vergleich zu vorher unterstreicht die positiven Aspekte, die der Energiepflanzenanbau auf die Diversifizierung des Anbauspektrums auf Betriebsebene haben kann. Die Hälfte der Betriebe baut nach der Umstellung auf Energiepflanzenanbau mehr Kulturarten an als vor der Umstellung. Leider trägt das nicht immer zur Erweiterung der Fruchtfolgen auf Schlagebene bei, da in den meisten Betrieben mehrere Anbaufolgen bzw. Monokulturenfolgen auf einzelnen Schlägen parallel laufen.

Vielfach wurde der Mais als zusätzliche Kultur in die Fruchtfolge aufgenommen und der zweimalige Anbau von Winterweizen hintereinander durch einmaligen Anbau ersetzt. 11 der 62 (18 %) Betriebe reduzieren jedoch ihr Anbauspektrum und bauen weniger Kulturen an als vor der Umstellung. Typische Fruchtfolgen sind Mais/Weizen/Weizen oder Mais/Weizen/Zuckerrüben und die vormals angebaute Wintergerste oder auch der Winterraps werden durch Mais ersetzt. 4 kleinere Betriebe bauen nur noch Mais auf ihren Flächen an und in 8 Betrieben wird auf Einzelschlägen Mais als Monokultur angebaut.

4.4 Humusreproduktionsbedarf

Mit der Veränderung der Fruchtfolgen durch die Einbindung von Energiepflanzen – in den meisten Fällen Mais (s. Abb. 5) – verändert sich auch der Humusreproduktionsbedarf auf den Standorten. Die vorliegenden Daten und Ergebnisse lassen keine Humusbilanzierung der Fruchtfolgen für die einzelnen Betriebe zu, da wesentliche Kenngrößen einer Humusbilanz (Höhe der org. Düngung/Gärrestdüngung, Strohabfuhr auf Einzelschlägen, Zwischenfrüchte) in der notwendigen Detailtiefe im Rahmen der Studie nicht abgefragt werden konnten.

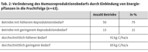

Um dennoch einen Trend auszumachen, in welche Richtung (höherer Bedarf oder geringerer Bedarf) sich der Humusreproduktionsbedarf durch die Umstellung der Fruchtfolgen entwickelt, wurde der fruchtartspezifische Humusbedarf der Fruchtfolgeglieder jeder Fruchtfolge auf Betriebsebene addiert (Methode nach VdLUFA Richtwerten) und der Humusbedarf der Fruchtfolge vor und nach der Umstellung verglichen. Tab. 2 zeigt, dass 79 % der Betriebe (50 Betriebe) einen höheren Humusreproduktionsbedarf haben als vor der Umstellung. Da Mais neben Zuckerrüben zu den am meisten humuszehrenden Kulturen zählt (VdLUFA, 2004), ist der Ersatz von Wintergetreide oder Winterraps (s. auch Abb. 5) gegen Mais mit einem höheren Humusreproduktionsbedarf in der Fruchtfolge verbunden. Wird dieser höhere Bedarf an organischen Düngern zum Ausgleich der Humusbilanz nicht gedeckt, besteht die Gefahr der Degradierung und der nachhaltigen Schädigung der Ertragsfähigkeit der Böden. Dieser Gefahr sollte durch optimierte Anbaukonzepte mit z.B. Mulchsaat, Zwischenfruchtanbau und humusmehrende Ackerfutterpflanzen in Ergänzung zum Einsatz von Gärresten und organischen Düngern begegnet werden.

4.5 Einsatz von stickstoffhaltigen Düngern und Pflanzenschutzmitteln

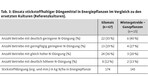

In Tab. 3 wird das Verhalten der Betriebe bezüglich ihres Einsatzes stickstoffhaltiger Düngemittel (Gärrest, sowie weitere organische und mineralische Düngemittel) in Energiepflanzenkulturen im Vergleich zu den ersetzten Kulturen analysiert.

Ein Drittel der Betriebe gibt an, in Silomais geringere N-Mengen einzusetzen als in den Referenzkulturen (Winterweizen-, Wintergerstekörnergetreide und Winterraps = 97 % der Referenzkulturen), 13 % der Betriebe verändern die Höhe der N-Düngung nur geringfügig, während 36 % der Betriebe eine gleich hohe N-Düngung verabreicht. Immerhin 12 % der Betriebe erhöhen die N-Düngungsmenge in den Energiepflanzenkulturen im Vergleich zu den Referenzkulturen. Die durchschnittlich eingesetzte N-Düngungsmenge beträgt 174 kg N/ha in Mais. Die Anzahl der Betriebe die Wintergetreideganzpflanzen als Energiepflanzen anbauen ist mit 15 vergleichsweise gering. Die meisten Betriebe verringern ihre N-Düngermenge in Wintergetreideganzpflanzen (GPS) im Vergleich zu den Referenzkulturen Winterweizen, Wintergerste und Winterraps zur Körnergewinnung. Ca. die Hälfte der Betriebe nimmt nur geringfügige bzw. keine Veränderungen vor und 13 % der Betriebe setzen höhere N-Düngermengen ein. Die Höhe der N-Düngung in Wintergetreide ist mit 143 kg N/ha moderat, hier wird aber die große Streuung in der Höhe der N-Düngung bei den einzelnen Betrieben durch die hohe Standardabweichung vom Mittelwert deutlich.

Bezüglich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln können deutlichere Veränderungen in der Bewirtschaft von Mais im Vergleich zu den Referenzkulturen aufgezeigt werden (Tab. 4). Die Mehrheit der Betriebe (77 %) geben an, deutlich weniger Pflanzenschutzmittel in Mais einzusetzen als in der ersetzten Kultur. Bis auf einen Betrieb setzen die maisanbauenden Betriebe keine Fungizide ein. Insektizide werden von keinem Betrieb eingesetzt. Die überwiegende Anzahl der Betriebe setzt lediglich ein Herbizid als Nachauflaufbehandlung ein.

Dieser Befund ist zum einen darauf zurückzuführen, dass unter norddeutschen Verhältnissen im Maisanbau bisher Krankheiten (z.B. Stängelfäule) und Schädlinge wie Maiszünsler und Maiswurzelbohrer noch keine wirtschaftlichen Schäden angerichtet haben (Krüssel 2010). Der Maiszünsler ist noch auf relativ wenige Befallsstandorte in Südostniedersachsen beschränkt und der Westliche Maiswurzelbohrer wurde in Niedersachsen bei intensivem Flächenmonitoring noch nicht entdeckt (Krüssel 2010). Zum anderen stehen aber auch zurzeit wenig zugelassenen Fungizide und Insektizide im Maisanbau zur Verfügung, die diese Krankheiten und Schädlinge wirksam bekämpfen können (Krüssel 2010).

Da beim Anbau von Winterweizen oder Winterraps zu Körnernutzung vier bis sechs Pflanzenschutzbehandlungen (Fungizide, Herbizide, Wachstumsregler, Insektizide) üblich sind, bedeutet deren Ersatz durch Mais zunächst eine Entlastung der Umwelt, da mit hoher Pflanzenschutzmittelintensität angebaute Kulturen durch die in Niedersachsen noch weitgehend von Krankheiten und Schädlingen verschonte Kultur Mais ersetzt werden. Dass dies nicht auf Dauer so bleiben muss, zeigt die Situation in Baden-Württemberg, wo der Westliche Maiswurzelbohrer seit zwei Jahren große Schäden anrichtet und massive Bekämpfungsstrategien (s. Abschnitt 2) von Seiten der Behörden vorgegeben werden (Willige 2010).

In Ganzpflanzengetreide ist die Einsparung an Pflanzenschutzmitteln nicht so ausgeprägt wie im Silomaisanbau, hier geben die Hälfte der Betriebe an „geringfügig weniger Pflanzenschutzmittel“ als in der Referenzkulturen einzusetzen. Fungizidbehandlungen (eine oder mehrere Behandlungen) werden ähnlich wie im Getreidebau zur Kornnutzung von der Mehrheit der überwiegend konventionell wirtschaftenden Betriebe durchgeführt und auch der Herbizideinsatz im Nachauflaufverfahren wird von 73 % der Betriebe für wichtig empfunden. Aufgrund der Heterogenität der übrigen angebauten Energiepflanzen (Zuckerrüben, Sudanhirse, Ackergras, Kleegras) ist auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in diesen Kulturen sehr uneinheitlich.

5 Fazit

Weitere Verbesserungen der Energiepflanzenfruchtfolgen auf betrieblicher Ebene sind notwendig und möglich, wie die Ergebnisse der Studie zeigen. Eine weitere Diversifizierung des Energiepflanzenanbaus auf betrieblicher Ebene wirkt auch der Konzentration des Maisanbaus auf regionaler Ebene entgegen und kann zu einer Stabilisierung der Agrarökosysteme beitragen (Karpenstein-Machan 2004). Um die positiven Eigenschaften des Maisanbaus auch langfristig im Interesse von Futterbaubetrieben und Biogasanlagenbetreiben zu erhalten, ist die Einbindung in ausgewogene Fruchtfolgen notwendig, die dazu beitragen Fruchtfolgeerkrankungen, Bodenerosion, Bodenverdichtungen und Humusabbau entgegenzuwirken. Durch optimierte Anbaukonzepte mit Untersaaten, Wintergetreideganzpflanzen und typischen Ackerfutterpflanzen (z. B. Artenmischungen mit Leguminosen) kann Mais sein hohes Ertragspotenzial langfristig ausschöpfen und eine nachhaltig hohe Biomasseproduktion des Standortes bei gleichzeitig hoher Artenvielfalt erreicht werden (Karpenstein-Machan & Stülpnagel 1999, Karpenstein-Machan 2004, 2005, 2008, 2009, Grass et al. 2009). Hötte et al. (2010) konnten aufzeigen, dass vielgliedrige Fruchtfolgen mit Energiepflanzen auch wirtschaftlich tragfähig sind.

Biomasseerzeugung ermöglicht durch Einbindung neuer und alter Kulturarten, ein- und mehrjähriger Futterpflanzen und veränderter Erntetermine eine Neugestaltung der Fruchtfolgen, die erheblich zur Diversifizierung bisher einförmiger Agrarlandschaften und zur Umweltentlastung beitragen könnten (Karpenstein-Machan 2004). Auch im Interesse des Klimaschutzes, zu der die Bioenergie wesentlich beitragen kann, sollte die Akzeptanz der Bevölkerung durch einseitigen Maisanbau nicht auf Spiel gesetzt werden. Aus den Erkenntnissen dieser Studie sollen Umsetzungsdefizite in der Praxis im Rahmen des Projektes „Nachhaltige Nutzung von Energie aus Biomasse im Spannungsfeld von Klimaschutz, Landschaft und Gesellschaft“ identifiziert und in Zusammenarbeit mit der Praxis minimiert werden.

Dank

Wir bedanken uns bei den Landwirten der Landkreise Göttingen, Northeim, Goslar, Wolfenbüttel, Region Hannover und Lüchow-Dannenberg für die Teilnahme an der Befragung. Dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur danken wir für die Förderung des Forschungsvorhabens.

Literatur

Baeumer, K. (1990): Gestaltung der Fruchtfolge. In: Dierks, R., Heitefuß, R., Integrierter Landbau, BLV, München.

– (1992): Allgemeiner Pflanzenbau. Ulmer, Stuttgart, 3. Aufl.

cotterill, P. J., Sivasithamparam, K. (1988): Reduction of take-all inoculum by rotation with Lupines, Oats or field Peas. Journal of Phytopathology 121, 125-134.

Christen, O. (1997): Untersuchungen zur Anbautechnik nach unterschiedlichen Vorfruchtkombinationen. Habilitationsschrift an der CAU Kiel.

– (2001): Ertrag, Ertragsstruktur und Ertragsstabilität von Weizen, Gerste und Raps in unterschiedlichen Fruchtfolgen. Pflanzenbauwissenschaften 5 (1), 33-39.

Cunfer, B. M., Buntin, G. D. (2006): Effect of crop rotations on Take-all of wheat in double-cropping systems. Plant. Dis. 90, 1161-1166.

Diepenbrock, W., Elmer, F., Leon, J. (2005): Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung. Grundwissen Bachelor. UTB, Ulmer, Stuttgart.

FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, 2009): Daten und Fakten. http://www.bio-energie.de/daten-und-fakten/ .

Grass, R., Stülpnagel, R., Kuschnereit, S., Wachendorf, M. (2009): Energiepflanzenanbau für die Biogaserzeugung im Ökologischen Landbau. In: Mayer, J. et al., Hrsg., Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 11.–13. Februar 2009 in Zürich (1), 398-401.

Hoffmann, G.M., Schmutterer, H. (1999): Parasitäre Krankheiten und Schädlinge an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, Ulmer, Stuttgart, 31-156.

Hoffmann, H. (1980): Mais-Monokultur auf Sandböden. Mais I, 21-24.

Hötte, S., Stemann, G., Lütke Entrup, N. (2010): Die Asse für den Energiemix. Top agrar 3, 92-95.

–, Stemann, G., Lütke Entrup, N. (2010): Fruchtfolgesysteme: Was rechnet sich. Top agrar 3, 96-98.

Hugger, H. (1997): Körnermais in Monokultur. Mais 2, 57-59.

Interdisziplinäres Zentrum für nachhaltige Entwicklung (2010): Bioenergie im Spannungsfeld. http://www.bioenergie.uni-goettingen.de .

Karpenstein-Machan, M. (2004): Neue Perspektiven für den Naturschutz durch einen ökologisch ausgerichteten Energiepflanzenbau. Naturschutz und Landschaftsplanung 36 (2), 58-64.

– (2005): Energiepflanzenbau für Biogasanlagenbetreiber. DLG, Frankfurt.

– (2009): Umsetzung eines umweltfreundlichen Energiepflanzenbaus im Bioenergiedorf Jühnde“. Kongressband 18. Jahrestagung des Fachverbandes Biogas: Thema: Biogas: Dezentral erzeugen, regional profitieren und international gewinnen. FV Biogas, Hrsg., 19-25.

–, Stuelpnagel, R. (2000): Biomass yield and nitrogen fixation of legumes monocropped and intercropped with rye and rotation effects on a subsequent maize crop. Plant and soil 28 (1/2), 215-232.

– (2008): Energiepflanzenbau. In: Ruppert, H., Schmuck, P., Hrsg., Das Bioenergiedorf – Voraussetzungen und Folgen einer eigenständigen Wärme- und Stromversorgung durch Biomasse für Landwirtschaft, Ökologie und Lebenskultur im ländlichen Raum, Endbericht, 6-35.

Klapp, E. (1961): Versuche mit Feldsystemen. Z. Acker- und Pflanzenbau 113, 213-228.

Kolbe, H. (2006): Fruchtfolgegestaltung im ökologischen und extensiven Landbau: Bewertung von Vorfruchtwirkungen. Pflanzenbauwissenschaften 10 (2), 82-89.

Krüssel, S. (2010): Tierische Schaderreger im Mais – die Bedeutung nimmt zu. Landwirtschaftskammer Hannover. http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/506/article/14198.html .

Kruska, V., Emmerling, C. (2008): Flächennutzungswandel durch Biogaserzeugung. Regionale und lokale Erhebungen in Rheinland-Pfalz. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (3), 69-72.

Landbauberatung Bitburg (2007): persönl. Mitt.

Laurenz, L. (1983): Wie weit kann der Maisanbau ausgedehnt werden? Mais 3, 6-13.

Liebman, M., Davis, A.S. (2000)

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.