Gefährdungsdisposition von FFH-Tierarten Deutschlands angesichts des Klimawandels

Abstracts

Der Klimawandel bringt eine zusätzliche Gefährdung für viele FFH-Tierarten mit sich. Der vorliegende Beitrag stellt eine vergleichende Einschätzung der zusätzlichen Gefährdungsdisposition für alle FFH-Tierarten vor. Diese bezieht sich auf eine definierte Datenbasis zu ihren ökologischen Eigenschaften. Die geschätzte zusätzliche Gefährdung wurde nach dem Gefährdungsgrad der Roten Liste Deutschland, den Anhängen der FFH-Richtlinie, der Artengruppe und der Habitat-Konstellation ausgewertet.

Mit zunehmendem Rote-Liste-Status steigt die zusätzliche Gefährdung. Arten des FFH-Anhangs II sind im Mittel stärker gefährdet als die des Anhangs IV oder V; Käfer sind stärker gefährdet als Libellen, Säugetiere dagegen kaum. Arten, die auf Kleinstrukturen angewiesen sind (vor allem Schmetterlinge und Käfer), erscheinen am stärksten zusätzlich gefährdet, gefolgt von Arten, die Habitat-Komplexe aus Gewässern und deren Umfeld benötigen, sowie Arten rein aquatischer Habitate.

Die aus den Ergebnissen resultierenden Konsequenzen für den Schutz der Arten im Natura-2000-System werden diskutiert.

Risk Assessment of Animal Species of the EU Habitats Directive in View of Climate Change

Climate change presumably means greater vulnerability for many animal species of the Habitats Directive. This susceptibility was comparatively estimated for all German animal species of the Habitats Directive based on a uniform database of ecological traits using a uniform methodology. The estimated additional vulnerability was analysed with reference to the Red List status for Germany, the Annexes of the Habitats Directive, to species group and habitat constellation. The results show that endangerment increases in line with the Red List status. Species of Annex II are more endangered than species of Annex IV or V. Beetles are probably more vulnerable than other species groups. Species essentially requiring small structures (mainly butterflies, beetles) are additionally endangered, followed by species requiring aquatic habitats and surroundings or species found exclusively in aquatic habitats. Species which do not necessarily require unfragmented habitats but at least specific or limited habitat patches, or species with a large home range appear to be less vulnerable. The consequences for the conservation of species within Natura 2000 are discussed.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Motivation

Der Klimawandel bewirkt für bereits als schutzwürdig oder gefährdet kategorisierte Arten und Lebensräume sehr wahrscheinlich eine zusätzliche Gefährdung. Schwer wiegende Veränderungen der biologischen Vielfalt werden erwartet (Beierkuhnlein 2007). Für Deutschland nehmen Leuschner & Schipka (2004), aufbauend auf einem Modell von Thomas et al. (2004), einen Verlust von ca. 5 bis 30 % aller Pflanzen- und Tierarten an (s.a. DAS 2008, Zebisch et al. 2005). Zahlreiche Arten werden Veränderungen in ihrer Häufigkeit und in der Größe oder Lage ihres Verbreitungsgebiets in Deutschland und darüber hinaus in Europa erfahren (vgl. Tab. 1). Dies gilt auch für Arten, die für den Naturschutz besonders bedeutsam sind, wie Rote-Liste-Arten oder Arten der Anhänge der FFH-Richtlinie.

Prognostizierte Änderungen können sowohl Abnahme und regionales Aussterben als auch Zunahme bzw. Neueinwanderung bedeuten (Berger & Walther 2007). Zusätzlich zu Lebensraumverlusten, Landnutzungsänderungen, der Fragmentierung von Habitaten, der Zuwanderung invasiver Arten, stofflichen Umweltbelastungen und Eutrophierung verkörpert der Klimawandel einen zusätzlichen und immer bedeutender werdenden Faktor bezüglich der Veränderung der biologischen Vielfalt in Deutschland (BfN 2004, 2008).

Der rezente Klimawandel kann sich auf den Erhaltungszustand von FFH-Arten auswirken und zu einer – zumindest teilweisen – Bedrohung von Schutzobjekten und -zielen der Natura-2000-Gebiete werden (Petermann et al. 2007). Die Identifikation von Risiken sowie die Ableitung von Handlungsstrategien erscheinen aus diesem Grund dringend geboten. Hierzu müssen zunächst konkrete Kenntnisse zur zusätzlichen Gefährdung vorhanden sein. Wir versuchen hierzu einen Beitrag zu leisten.

Vor diesem Hintergrund präsentieren wir eine Gefährdungsabschätzung für jene Tierarten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie, die in Deutschland reproduktive Vorkommen besitzen und für die ausreichend Daten vorliegen. Ziel ist, durch Anwendung bestehender Kenntnisse zu Auswirkungen des Klimawandels auf Verbreitungsmuster, Ausbreitungsfähigkeiten und biologische Eigenschaften, diejenigen FFH-Tierarten zu identifizieren, die in Deutschland einem zusätzlichen hohen Gefährdungspotenzial durch den Klimawandel ausgesetzt sein werden.

Diese Sensitivitätsanalyse untersucht auf einer einheitlichen Datenbasis (Petersen et al. 2003, 2004; Petersen & Ellwanger 2006) mit definierter, wissensbasierter Methode (ordinal skalierte Einschätzung einzelner Gefährdungsdispositionen bzw. Risikofaktoren) einen Großteil der FFH-Tierarten bezüglich ihrer Gefährdung durch den Klimawandel. Vergleichbare Ansätze der Indexbildung zur Gefährdungsabschätzung finden sich bei Garthe & Hüppop (2004) oder Furness & Tasker (2000). Für FFH-Lebensraumtypen wurde eine ähnliche Sensitivitätsabschätzung vorgestellt (Petermann et al. 2007).

Unsere Vorgehensweise ersetzt nicht die Prognose von Arealveränderungen mit Hilfe von Klimahüllen (vgl. Elith et al. 2006, Elith & Leathwick 2009). Gleichwohl werden aufgrund der Einschränkungen des Ansatzes der Klimahüllen ergänzend zur Modellierung weitere Verfahren zur Abschätzung von Gefährdungsdisposition benötigt. Prognostizierte Verbreitungsbilder der Reaktion auf Szenarien des Klimawandels liegen nur für einzelne Artengruppen vor. Die Verwendung unterschiedlicher Klima-Modelle und -Szenarien sowie unterschiedliche Methoden der Modellbildung erschweren allgemeine Aussagen (s. Tab. 1), zudem werden deren zugrunde liegende Annahmen selten überprüft. Ein standardisiertes Verfahren für alle systematischen Gruppen der FFH-Richtlinie ist nicht etabliert.

2 Methoden

2.1 Datenquellen

FFH-Tierarten sind vergleichsweise gut dokumentiert. Datenquellen für die Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf die Gefährdungsdisposition in Deutschland sind u. a. Publikationen des BfN. Von den in der FFH-Artenliste genannten Tierarten (BfN 2009) wurden jene 157 Arten untersucht, für welche in Petersen et al. (2003, 2004) und Petersen & Ellwanger (2006) Angaben vorliegen. Diese Informationen wurden systematisch ausgewertet und kategorisiert. Artenkomplexe (z.B. Coregonus ssp.) oder Arten, denen nach den Arbeiten von Petersen et al. (2003, 2004) ein Artrang zugestanden wurde (z.B. Cottus rhenana), wurden nicht bearbeitet, ebenso fehlen Arten, die in Deutschland nicht reproduzieren (z.B. Alpen-Kammmolch, Weißseitendelphin).

2.2 Ermittlung der Gefährdungsdisposition von FFH-Tierarten

Die Einschätzung der FFH-Tierarten der Anhänge II, IV und V erfolgte mit acht Kriterien: Die ersten drei Kriterien (a bis c) beurteilen biogeographische Eigenschaften der Tierarten (Verbreitungsmuster in Deutschland, Höhenverbreitung, Ausbreitungsfähigkeit). Die folgenden drei (d bis f) beurteilen grundlegende biologische Eigenschaften (Bedarf an Interaktionspartnern, trophische Ebene sowie Konkurrenzstärke bzw. Gefährdung durch invasive Arten bzw. Neozoen). Diese Punkte können als Prädispositionsfaktoren der Gefährdung angesehen werden. Durch zwei weitere Kriterien (g und h) wird die Empfindlichkeit gegenüber den ökologisch wichtigsten Aspekten des Klimawandels adressiert, nämlich die Sensitivität gegenüber Temperaturerhöhung sowie gegen erhöhte Variabilität der Niederschläge (mit der Konsequenz von Trockenperioden bzw. des Austrocknens der Habitate). Kritische Entwicklungen können sich durch zunehmend milde bzw. ausbleibende Winter, Temperaturerhöhung im Frühjahr und Sommer, verlängerte Trockenperioden, größere intra-annuelle Variabilität der Niederschlagsverteilung oder erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit von extremen Wetterereignissen ergeben.

a) Gefährdungsdisposition aufgrund des Verbreitungsmusters in Deutschland

Arten mit isolierten Vorkommen (einzelne oder wenige Vorkommen pro Naturraum) weisen eine hohe Wahrscheinlichkeit auf, ihr Verbreitungsareal nicht verlagern zu können, wg. Spezialisierung auf regionale Bedingungen; Angewiesensein auf spezifische Standortfaktoren etc., s.a. Schwartz et al. (2006). Dies trifft auch auf Arten mit mediterranem Verbreitungsschwerpunkt zu, da nur die wenigsten entsprechend ausbreitungsstark sind, um mit der potentiellen Klimaänderung Schritt zu halten (z.B. Araújo et al. 2006). Weit verbreitete Arten haben dagegen eher die Chance, Teile ihrer Verbreitung zu erhalten bzw. zu verlagern (vgl. Pompe et al. 2009 für Pflanzen in Deutschland). Sie erscheinen daher weniger gefährdet zu sein. Zur Beurteilung der Verbreitung wurden zunächst die naturräumlichen Verbreitungskarten in Petersen et al. (2003, 2004) und Petersen & Ellwanger (2006) ausgewertet; falls keine Angaben vorlagen (Arten Anhang IV und V) die textlichen Angaben und weitere Quellen (z.B. Verbreitungsatlanten). Hieraus ergibt sich folgender Kategorien-Schlüssel bezogen auf Deutschland:

kein rezentes Vorkommen: 5

ein isoliertes Vorkommen oder Vorkommen nur in einem Naturraum: 4

lückiges Auftreten (einzelne kleine, von einander getrennte Vorkommen): 3

zerstreute Verbreitung (Hauptareal und vereinzelte Vorposten): 2

disjunkte Verbreitung (getrennte Teilareale, in Teilarealen mehr oder weniger häufig): 1

verbreitete Art: geschlossenes und weitgehend lückenloses Areal: 0

b) Gefährdungsdisposition durch Beschränkung auf bestimmte Höhenstufen

Eine Temperaturerhöhung um nur 1 °C bedeutet, bei einer aktualistischen Übertragung in einen neuen hypothetischen Gleichgewichtszustand, eine Verschiebung der Vegetationszonen um ca. 200 Höhenmeter (Jentsch & Beierkuhnlein 2003). An montane Verhältnisse angepasste Vegetation kann in den Mittelgebirgen bei fehlenden subalpinen und alpinen Lagen nicht in höhere Lagen ausweichen, was das lokale Erlöschen von Pflanzen und der an sie gebundenen Tierarten wahrscheinlich macht. Ähnliches ist für FFH-Tierarten anzunehmen, die in montanen oder alpinen Lagen verbreitet sind (z.B. Schneehase).

alpin und höher: 3

montan und höher: 2

collin und höher: 1

planar und höher (d. h. alle Höhenstufen besiedelnd): 0

Bei Fischen wurde die Lage im Gewässerkontinuum bzw. die Unterscheidung Stand- und Fließgewässerart verwendet:

Standgewässer: 3

Oberlauf: 2

Mittellauf: 1

Mündungsbereiche und Unterläufe: 0

c) Gefährdungsdisposition durch eingeschränkte Mobilität (maximale Wanderleistung bzw. Ausbreitungsfähigkeit)

Bei den europäischen latitudinalen Temperaturgradienten geht eine Temperaturerhöhung um 1 °C bei einer ebenfalls hypothetischen Annahme des Erreichens eines neuen Gleichgewichts mit einer Verschiebung der Vegetationszonen um etwa 200 bis 300 km nach Norden einher. Um mit der polwärts gerichteten Verschiebung von Vegetationszonen schritthalten zu können, und somit eine relative Standortkonstanz für die besiedelten Habitate zu gewährleisten, ist eine hohe Ausbreitungsfähigkeit erforderlich. Zwar können Ausbreitungsvektoren effektiv die eigentlich eingeschränkten Ausbreitungsdistanzen von Arten überwinden helfen, bei der Beurteilung der Mobilität wurden jedoch nur die artspezifischen Distanzen ohne Vektoren (vgl. Petersen et al. 2003, 2004; Petersen & Ellwanger 2006, sowie Lambrecht & Trautner 2007 für Arten des Anhangs II) zugrunde gelegt. Die wenigen FFH-Tierarten mit passiver Ausbreitung werden hierbei jedoch in ihrer Mobilität unterschätzt.

bis 1 km Ausbreitungsfähigkeit pro Jahr: 4

bis 10 km: 3

bis 100 km: 2

bis 1000 km: 1

über 1000 km: 0

Bei Fledermäusen wurden die bekannten maximalen Distanzen zwischen Sommer- und Winterquartieren für die Einstufung in die Gefährdungsklassen verwendet (vgl. Petersen et al. 2004; Dietz et al. 2007).

d) Gefährdungsdisposition aufgrund des Bedarfs an essenziellen Interaktionspartnern

Arten, die in ihrem Lebenszyklus auf einen essenziellen Interaktionspartner angewiesen sind (z.B. Flussperl- und Bachmuschel: Wirtsfische; Bitterling: Wirtsmuscheln; monophage Insekten), besitzen potenziell eine erhöhte Anfälligkeit für negative Effekte durch den Klimawandel, da der Interaktionspartner in anderer Weise als sie selbst auf den Klimawandel mit Verbreitungsänderungen reagieren kann (Schweiger et al. 2008). Da die synchrone Reaktion unterschiedlicher Arten unwahrscheinlich ist, weisen Arten mit mehreren Interaktionspartnern, wie die Ameisenbläulinge (Glaucopsyche nausithous, G. teleius), die aufeinanderfolgend zwei essenzielle Interaktionspartner benötigen (Eiablagepflanze und Wirtsameisen), ein erhöhtes Risiko auf.

zwei essenzielle Interaktionspartner: 2

ein essenzieller Interaktionspartner: 1

kein essenzieller Interaktionspartner: 0

e) Gefährdungsdisposition aufgrund der Stellung der Art in der Nahrungskette

Nach Voigt et al. (2007) sind biologische Auswirkungen des Klimawandels umso stärker, je höher die trophische Ebene der Art ist. Mit zunehmender Komplexität von Abhängigkeiten steigt die Wahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens vorgeschalteter Arten (z.B. Nahrungspflanzen, Beutetiere, Prädatoren). Dies kann zur Desynchronisation von Interaktionspartnern führen. Entsprechend wurde dieses Kriterium skaliert:

carnivor (Räuber und Top-Prädatoren): 2

herbivor: 1

omnivor: 0

f) Gefährdungsdisposition durch invasive Arten bzw. Neozoen

Neu etablierte Organismen können als Konkurrenten, Räuber oder Krankheitsüberträger wirken. Einige FFH-Tierarten (z.B. Großkrebse) sind bereits durch konkurrenzstärkere invasive Arten bedroht, die in die angestammte ökologische Nische heimischer Arten eindringen. Die Bedrohung schützenswerter Populationen durch Prädation, Konkurrenz oder Übertragung von Krankheiten kann durch den Klimawandel voraussichtlich verstärkt werden (vgl. Rahel et al. 2008, Walther et al. 2009). Invasive Arten besitzen oft ein breiteres Habitatspektrum, effizientere Vermehrungsmechanismen oder aggressiveres Verhalten. Weiter ist es wahrscheinlich, dass sie aufgrund ihrer natürlichen Verbreitung außerhalb unserer Klimaregion an das neuartige künftige Klima in Mitteleuropa besser angepasst sind (vgl. Walther et al. 2009).

derzeit bereits durch invasive Arten beeinträchtigt oder gefährdet: 1

derzeit keine negativen Einwirkungen invasiver Arten bekannt: 0

g) Gefährdungsdisposition durch Erwärmungstrend

Durch die erwartete allgemeine Temperaturerhöhung (positiver Trend der durchschnittlichen Winter- und Sommertemperaturen) können thermisch sensible Arten physiologischen Stress erleiden (betrifft v. a. „Kälte liebende“ Arten). Solche Arten wurden daher als potenziell durch die prognostizierte Erwärmung beeinträchtigt eingestuft:

durch Temperaturerhöhung beeinträchtigt: 1

voraussichtlich nicht beeinträchtigt: 0

h) Gefährdungsdisposition bezüglich erhöhter Variabilität des Niederschlags

Neben der Erwärmung ist die Erhöhung der intra- und der inter-annuellen Variabilität des Niederschlags eine prognostizierte Auswirkung des Klimawandels (vgl. Hagemann & Jacob 2007), was Auswirkungen u.a. auf die Phänologie von Pflanzen haben kann (Jentsch et al. 2008). Längere sommerliche Trockenperioden dürften z.B. zum Trockenfallen von flachen Standgewässern, von Quellen, Bachoberläufen oder -mittelläufen sowie zum Austrocknen von Mooren und Feuchtgebieten führen. Aber auch Überschwemmungen und Hochwasserschäden bislang unbekannten Ausmaßes sind zu erwarten. Bei einigen FFH-Tierarten könnte in einzelnen Jahren die Reproduktion deutlich begünstigt werden, in anderen Jahren dagegen weitgehend oder ganz ausfallen, was weit reichende Auswirkungen auf die Populationsstruktur haben kann. Bei permanent limnischen Arten sind hohe Mortalitäten (von Juvenilen und Adulten) oder sogar das lokale Aussterben in von Austrocknung betroffenen Stand- oder Fließgewässern, aber auch in sensiblen Mooren oder Feuchtgebieten vorstellbar (vgl. Mouthon & Daufresne 2006, die bis zu 50 % Artenverluste bei Weichtieren für ihr Untersuchungsgebiet schätzen):

Beeinträchtigung durch Trockenperioden (Mortalität bei Vermehrungsstadien und/oder Adulten): 1

voraussichtlich nicht beeinträchtigt: 0

Diese vorläufige Abschätzung der Gefährdungsdisposition der FFH-Tierarten aufgrund des Klimawandels wurde in Bezug zum gegenwärtigen Gefährdungsgrad nach der Roten Liste gesetzt (BfN 1998). Die 2009 erschienene Rote Liste Wirbeltiere wurde nicht verwendet, da dort methodische Änderungen der Gefährdungseinstufung erfolgten. Die RL-Einstufungen zwischen Wirbeltieren (2009) und Wirbellosen (1998) wären dann nicht mehr vergleichbar. Um eine konsistente Einstufung zu gewährleisten (je höher die Gefährdung, desto höher der Zahlenwert), wurde der Rote-Liste-Status (RL) in Gefährdungsklassen umcodiert:

RL 0: ausgestorben oder verschollen: 5

RL 1: vom Aussterben bedroht: 4

RL 2: stark gefährdet: 3

RL 3, oder Arten der Stufen D, G oder R: 2

RL V: Arten der Vorwarnliste: 1

bundesweit ungefährdete Arten: 0

Arten, die laut RL D (BfN 1998) zwar als ausgestorben oder verschollen galten, aber 2009 in Deutschland vorkommen, wurde der RL Status 1 zugewiesen (Wolf (Canis lupus), Gekielte Smaragdlibelle (Oxygastra curtisii): Gefährdungsklasse 4).

Je höher die Gefährdungsdisposition durch den Klimawandel, desto höhere Zahlenwerte wurden bei der Einschätzung vergeben. Null bedeutet, dass derzeit keine zusätzliche Gefährdungsdisposition durch das entsprechende Kriterium erkennbar ist. Die Gesamt-Gefährdungsdisposition ergibt sich aus der Summe der Bewertungspunkte der einzelnen Kriterien.

2.3 Auswertung

Für die aus den einzelnen Gefährdungsfaktoren durch Summation aggregierte Gesamt-Gefährdungsdisposition wurden mit XLStat2009 (Fahmy 2009) Boxplots erstellt. Statistische Testverfahren (Rangvarianzanalyse, Mann-Whitney-Test und Rang-Korrelationsanalysen) wurden nach Sachs (2004) interpretiert und mit XLStat2009 gerechnet.

Nicht berücksichtigt wurden FFH-Tierarten der Anhänge II, IV und V, für die keine reproduktiven Vorkommen in Deutschland belegt sind und die nur als gelegentliche Irrgäste aufzufassen sind, wie einige marine Säugetiere (Schweinswal, Delphine). Ausgestorbene Arten wurden beurteilt, soweit frühere Vorkommen in Deutschland belegt sind. Um ihre Verbreitung konsistent zu den anderen Tierarten beurteilen zu können, wurde die Kategorie „kein rezentes Verbreitungsareal mehr in Deutschland: 5“ eingeführt.

Von Lambrecht & Trautner (2007) wurden die Tierarten des Anhangs II in insgesamt 12 Habitat-Konstellationen eingeordnet. Diese Typisierung wurde entsprechend den Definitionen von Lambrecht & Trautner (2007) auf die Arten des Anhangs IV oder V übertragen (Tab. 6). Aufgrund der geringen Zahl an Vertretern der Habitatkonstellationen 7 (n = 2) und 6c (n = 1) wurden diese den Habitatkonstellationen 5 und 6b zugeordnet, was zu 10 Gruppen führte. Für zusammenfassende Auswertungen wurden die wenigen Arten des Anhangs V generell mit den Arten des Anhangs IV zu einer Gruppe aggregiert.

Für die meisten Tierarten liegt eine Einstufung des Erhaltungszustands (EHZ) in den drei biogeographischen Regionen Deutschlands vor. Analysiert wurde der jeweils günstigste EHZ, um bei Vergleichen auf der „sicheren Seite“ zu sein, d.h. tendenziell wird hierdurch ein günstigerer Zustand eingeschätzt als z.B. bei Wahl des EHZ in der Region mit den meisten Vorkommen. Weiter wurde der EHZ der Region mit den meisten Vorkommen ausgewertet, um die Ergebnisse zu vergleichen.

3 Ergebnisse

3.1 Gefährdungsdisposition der ausgewählten Tierarten

Für die acht Parameter können maximal 19 Punkte an aufsummierter Gefährdungsdisposition erzielt werden, was von keiner Tierart erreicht wird. Im Mittel der 157 beurteilten Arten werden 8,1 Punkte an zusätzlicher klimawandelbedingter Gefährdung erreicht (vgl. Tab. 2).

Fast alle Artengruppen sind in der Gruppe mit 10 oder mehr Punkten vertreten (Tab. 3). Vergleichsweise viele Vertreter der Fische, Libellen, Weichtiere, Käfer und Schmetterlinge zeigen diese hohe Gefährdung. Eine hohe Gefährdungsdisposition weisen dabei nicht nur Arten auf, die aufgrund ihres kleinen Verbreitungsgebiets oder ihrer bevorzugten montanen und alpinen Lebensräume bedroht sind (z.B. Schneehase, Alpen-Salamander, Hochmoor-Großlaufkäfer, Gämse), sondern beispielsweise auch Arten mit vollständig oder teilweise limnischen Stadien mit vergleichsweise geringem Gefährdungsgrad in der RL D (Geburtshelferkröte, Seefrosch), vgl. Tab. 3. FFH-Tierarten mit relativ geringer zusätzlicher Gefährdungsdisposition sind vor allem Säugetiere (v.a. Fledermäuse), weiter auch einige Reptilien (Tab. 4).

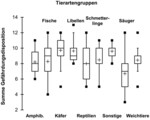

3.2 Gefährdungsdisposition einzelner Artengruppen

Die Summation je nach FFH-Tierartengruppen zeigt, dass Käfer (Mittel 9,7) vor Libellen (Mittel 9,6) und „sonstigen Arten“, dies sind v.a. Großkrebse (Mittel 9,6), die relativ höchste Gefährdungsdisposition aufweisen, Säugetiere (Mittel 6,7) dagegen die relativ niedrigste (Abb. 1). FFH-Säugetiere und -Fische weisen die größte Spannbreite der Gefährdungsdisposition auf. Eine geringe Streuung der Werte zeigen Weichtiere und „sonstige Arten“ sowie Libellen. Die Unterschiede zwischen den Artengruppen sind hoch signifikant (Rangvarianzanalyse, p-Wert < 0,0001; FG = 8; Prüfgröße K = 34,328).

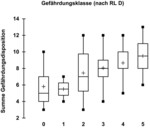

3.3 Gefährdungsdisposition in Bezug zum aktuellen Rote-Liste-Status sowie FFH-Richtlinie

Allgemein gilt: Je stärker die Gefährdung bereits eingeschätzt wird (ausgedrückt in Gefährdungsklassen nach der Roten Liste Deutschland), desto höher ist die zusätzlich durch den Klimawandel erwartete Gefährdungsdisposition (Abb. 2). Ungefährdete Arten (Gefährdungsklasse 0) weisen eine zusätzliche Gefährdungsdisposition von 3 bis 10 Punkten bei einem Mittelwert von 5,8 auf, vom Aussterben bedrohte Tierarten (Gefährdungsklasse 4) von 5 bis 12 bei einem Mittelwert von 8,7. In Deutschland ausgestorbene Arten (Gefährdungsklasse 5) belegen höchste Werte (9,5) zur (potentiellen) Gefährdungsdisposition. Unterschiede zwischen den Artengruppen sind hoch signifikant (Rangvarianzanalyse, p-Wert < 0,0001; FG = 5; Prüfgröße K = 27,22).

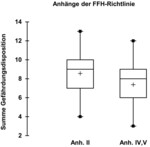

Vergleicht man die Gefährdungsdisposition der FFH-Tierarten, die in Anhang II gelistet sind mit jenen Arten, die ausschließlich in Anhang IV oder V geführt sind, so ergibt sich, dass im Mittel die Tierarten der Anhänge IV oder V eine niedrigere Gefährdungsdisposition (im Mittel 1,2 Punkte Unterschied) haben als die Arten des Anhangs II (Abbildung 3). Die Unterschiede sind signifikant (Mann-Whitney-Test, p-Wert = 0,001; FG = 1; Prüfgröße U = 3869,0).

Abb. 2 zeigt für die Gesamtheit der FFH-Tierarten die Zunahme der zusätzlichen klimabedingten Gefährdungsdisposition mit den Gefährdungsklassen (abgeleitet aus RL D). Ein signifikanter Zusammenhang ist bei den Artengruppen Säugetiere und Wirbellose gegeben, nicht aber bei Fischen sowie Amphibien und Reptilien (vgl. Tab. 5). Über alle Artengruppen ergibt sich ein hoch signifikanter Zusammenhang (p-Wert < 0,0001; r = 0,38). Das Bestimmtheitsmaß ist jedoch relativ gering: Der Status in der Roten Liste Deutschland (BfN 1998) erklärt nur ca. 14,7 % der Variabilität der Gefährdungsdisposition bei allen FFH-Tierarten bzw. 24,4 % bei den Säugetieren.

Über alle FFH-Tierarten betrachtet nimmt mit sich verschlechterndem EHZ die zusätzliche Gefährdungsdisposition zu (Abb. 4). Tierarten mit günstigem Erhaltungszustand weisen durchschnittlich 7,3 Punkte auf, Arten mit schlechtem EHZ liegen bei 8,6 Punkten. Die Unterschiede sind signifikant (p-Wert = 0,020; FG = 3; K = 9,813), wobei für diese Auswertung der jeweils günstigste EHZ verwendet wurde, d.h. ein Teil der Arten der Kategorien A und B kann in Teilen des Verbreitungsgebiets in Deutschland einen schlechteren EHZ aufweisen. Beurteilt man die Arten nach dem EHZ in der biogeografischen Region, in der die meisten Vorkommen in Deutschland liegen, so ergibt sich (bei 17 Arten mit geänderten Einstufungen) ebenfalls ein signifikanter Unterschied (p-Wert 0,037; FG = 3; K = 8,474), mit gleicher Grundaussage, da Arten mit günstigem EHZ durchschnittlich 7,2 Punkte an zusätzlicher Gefährdungsdisposition aufweisen, Arten mit schlechtem EHZ jedoch 8,4.

Arten mit schlechtem Erhaltungszustand bzw. hoher Gefährdung nach RL D sind stärker zusätzlich vom Klimawandel betroffen als Arten mit günstigem EHZ oder geringer Gefährdung. Der Klimawandel bedroht also stark gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Arten bzw. Arten mit schlechtem Erhaltungszustand in besonderem Maße.

3.4 Gefährdungsdisposition und Habitatkonstellation

Wertet man die Gefährdungsdisposition nach den Habitat-Konstellationen von Lambrecht & Trautner (2007) aus, so ergibt sich, dass Arten mit dem Typus 5 (Habitate mit essenziellen Kleinstrukturen; mehrere Schmetterlinge und viele, meist xylobionte Käfer) im Mittel (9,3) am stärksten zusätzlich durch den Klimawandel gefährdet sind, gefolgt von Arten mit Typus 2b (Habitat-Komplexe aus Gewässer und Umfeld, Mittel 8,9) sowie 2a (ausschließlich aquatische Habitate, Mittel 8,8). Es folgen Arten mit Habitatkonstellation 6e und 4 (jeweils 8,4) (Abb. 5). Arten der Habitatkonstellation 6d (räumlich nicht zwingend direkt zusammenhängende, aber zumindest zum Teil sehr spezifische oder limitierte Teilhabitate bzw. Arten mit großem Aktionsradius) erscheinen relativ wenig zusätzlich gefährdet (6,0). Unterschiede zwischen den Habitat-Konstellationen sind signifikant (p-Wert < 0,0001; N = 9; K = 39,247).

4 Diskussion

Der präsentierte Index-basierte Ansatz ist als vorläufige und nicht abgeschlossene Methode zur Abschätzung der Gefährdungsdisposition von FFH-Tierarten anzusehen. Auch wenn es sich um ein wissensbasiertes Vorgehen handelt, so sind die Resultate doch unabhängig von einzelnen Expertenmeinungen. Sie können von unterschiedlichen Bearbeitern nachvollzogen werden. Auch können sie zum Abgleich mit tatsächlich stattfindenden Entwicklungen eingesetzt werden.

Eine wesentliche Einschränkung unseres Ansatzes ist, dass diese Analyse lediglich das Risiko einer zusätzlichen Gefährdung durch den Klimawandel ermitteln kann, nicht aber eine ebenfalls für einige Arten denkbare Verringerung der Gefährdung. Bei thermophilen Arten könnte es durchaus zur Ausweitung ihres Areals kommen. Es ging uns aber nicht um eine allgemeine Identizierung möglicher Populationsentwicklungen, sondern um das frühzeitige Erkennen problematischer Entwicklungen für ausgewählte und schon normativ belegte Arten (FFH-Tierarten). Arten, die nicht gefährdet sind oder auch profitieren könnten, bekommen eine geringe Punktzahl, d.h. sie werden als nicht wesentlich durch den Klimawandel zusätzlich gefährdet angesehen, so dass die relativen Vergleiche der FFH-Tierarten untereinander in sich konsistent sind. Weiterhin werden keine potentiell nach Deutschland einwandernden Arten berücksichtigt, die hier aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen neue Lebensräume finden können.

Die zusätzliche Gefährdungsdisposition stellt nicht einfach ein Abbild des Rote-Liste-Status dar, wie aus der Rangkorrelationsanalyse und der Ermittlung der Bestimmtheitsmaße erkennbar ist: Ca. 85 % der Variabilität der Gefährdungsdisposition lässt sich nicht mit dem RL-Status erklären. Die Parameter, die in die Gefährdungseinstufung nach RL D (BfN 1998) eingingen, wie z.B. Verbreitungsbild, Rückgangsraten, Häufigkeit der Vorkommen etc. reichen somit nicht aus, um die zusätzliche Gefährdungsdisposition zu erklären. Die Auswertungen wurden mit dem aktualisierten RL-Status der Wirbeltiere (BfN 2009) abgeglichen, was keine substanziellen Änderungen erbrachte. Da aber eine einheitliche Beurteilungsgrundlage im Vordergrund stand, wurden Auswertungen mit unterschiedlichem RL-Status bei Wirbeltieren (BfN 2009) und Wirbellosen (BfN 1998) nicht weiter verfolgt.

Die von Petermann et al. (2007) verwendeten Parameter zur Sensitivitätsabschätzung der FFH-Lebensraumtypen sind vergleichbar. Auch hier wurde die Gefährdung durch invasive Arten, die Höhenlage, das Verbreitungsareal bzw. Arealgrenzen sowie die Abhängigkeit vom Wasserhaushalt ermittelt. Einige wichtige Kriterien wie Populationsgröße oder maximale Vermehrungsrate wurden allerdings von uns nicht genutzt, da hierbei nicht für alle FFH-Tierarten gleichermaßen Informationen vorliegen, die eine verlässliche Abschätzung ermöglichen.

Im Durchschnitt aller 157 beurteilten Tierarten ergibt sich auf einer Skala von 0 bis 19 für die zusätzliche klimawandelbedingte Gefährdungsdisposition ein Wert von 8,1 Punkten (Standardabweichung = 2,2; 95 %-VB = 0,34). Über die Hälfte der FFH-Tierarten weist eine überdurchschnittliche Gefährdungsdisposition auf (62,4 % der Arten haben 9 und mehr Punkte), was auf eine hohe oder sehr hohe zusätzliche Gefährdung hindeutet. Nur ca. 25 % aller FFH-Tierarten erscheint durch den Klimawandel nicht wesentlich zusätzlich gefährdet zu sein (unterdurchschnittliche Gefährdungsdisposition, 7 oder weniger Punkte).

Petermann et al. (2007) stuften 34 von 91 FFH-LRT (37,4 %) Deutschlands als nicht oder weniger sensitiv ein. Dies deutet darauf hin, dass die in Deutschland vorkommenden FFH-Tierarten durch den Klimawandel stärker betroffen sein werden als die FFH-Lebensraumtypen.

Bei beiden Analysen sind Klassengrenzen allerdings als vorläufig einzustufen. Eine Erweiterung und Anpassung durch die Aufnahme weiterer Beurteilungsparameter (Beispielsweise phänologische Kriterien, Lebensdauer etc.) ist möglich. In jedem Fall ist aber eine bearbeiterunabhängige und standardisierte Ermittlung von Gefährdungsdispositionen durch unseren Ansatz ermöglicht.

Eine standardisierte Skalierung der Beurteilungsparameter d bis h auf den Wert 4 wie Mobilität, d.h. eine annähernde Gleichgewichtung der Parameter, wurde testweise gerechnet und führte nicht zu wesentlichen Änderungen der Grundaussagen in Bezug auf RL-Status (je höher die Gefährdungsklasse, desto sensibler ist sie gegenüber dem Klimawandel) und EHZ (Arten des Anhangs II stärker gefährdet als Arten des Anhang IV und V).

Im Vergleich zu bislang für Europa publizierten Befunden erscheinen die hier betrachteten FFH-Tierarten gleich hoch, ggf. auch teilweise höher gefährdet als die bislang untersuchten systematischen Tierartengruppen (Thomas et al. 2004: 15 bis 37 %, Bezug Jahr 2050 für mehrere Artengruppen; Levinsky et al. 2007 für Säugetiere 32 bis 46 % bzw. 70 bis 78 % stark gefährdet je nach Szenario und Mobilitätsannahmen und 1 % bzw. 5 bis 9 % vom Aussterben bedroht). Bei den Modellierungen von Settele et al. (2008) für Tagfalter oder Rebelo et al. (2010) für Fledermäuse sind die abgeschätzten erwarteten Verluste je nach Szenario und Prognosezeitraum unterschiedlich, jedoch verlören bis zum Jahr 2080 in Europa schon bei Annahme eines Nachhaltigkeitsszenarios 3 % der Tagfalter mehr als 95 % ihres Klimaraumes in Europa und 54 % der insgesamt analysierten Arten mehr als 50 % (Settele et al. 2008).

Betrachtet man die Artengruppen genauer, so fallen die stark gefährdeten FFH-Libellenarten auf. Während bereits frühzeitig auf die Ausbreitung ungefährdeter südeuropäischer Libellenarten hingewiesen wurde (Ott 1996), werden die Rückgänge von Kälte liebenden oder Moor-Libellenarten seltener dokumentiert (Ott 2007, Schlumprecht et al. 2004). Aus dem Review von Hassall & Thompson (2008) könnte eine „problemlose“ Ausbreitung der überwiegend Wärme liebenden Libellen nach Norden abgeleitet werden, was jedoch an der Fokussierung auf die Temperaturzunahme liegt, und da Veränderungen der Niederschlagsverteilung unberücksichtigt bleiben. Die erhöhte Variabilität der Niederschläge kann in Deutschland aber zu einer höheren Wahrscheinlichkeit des Austrocknens von Kleingewässern, Quellen oder Bachoberläufen führen, was ein lokales oder regionales Aussterben von limnischen Arten bedingen kann, wie es im Jahr 2003 bei Libellen beobachtet wurde (Ott 2007).

Noch wird die Aufnahme weiterer Beurteilungsparameter durch das zum Teil geringe Wissen um die autökologischen Ansprüche und durch die fehlende Quantifizierung wichtiger Parameter erschwert. Bei den meisten FFH-Tierarten erscheint es unklar, wie sich die prognostizierte Erhöhung winterlicher Temperaturen auswirken wird (z.B. durch Ausbleiben von Zeitgebern, Brechung der Diapause bei Insekten, Energiehaushalt winterschlafender Säugetiere, erhöhte Aktivität von Parasiten und Krankheiten, die dann nicht mehr durch Frost in ihrer Aktivität gehemmt sind). Folgen aufgrund vermehrt auftretender Extremwetterereignisse sind derzeit kaum einschätzbar. Auch die Auswirkungen der Veränderungen der Niederschlagsverteilung und daraus resultierender variablerer Abflüsse können nur ansatzweise beurteilt werden. Sie fungieren bei einigen Fischarten als Zeitgeber für die Reproduktionsphase.

Konkrete klimatische Eigenschaften, die direkt auf Organismen einwirken und eine spezifische Gefährdung zusätzlich zu bestehenden Stressoren bewirken, sind nur für wenige FFH-Tierarten bekannt. Verbesserte artspezifische Kenntnisse könnten im Rahmen von Managementmaßnahmen gezielt kompensatorisch zur Abmilderung von Klimawandelfolgen umgesetzt werden.

Nach Mawdsley et al. (2009) lassen sich in der Klimawandel-Debatte mehrere, direkt auf das Management von Arten bezogene Strategien unterscheiden, u.a. Konzentration des Managements auf Arten, die ansonsten aussterben würden; Translokation („assisted migration“); Etablierung von Nachzucht und Gefangenschaftshaltung; und Reduktion sonstiger Gefährdungen.

Aus den unterschiedlichen Habitat-Konstellationen der FFH-Tierarten und ihren vielfältigen ökologischen und biologischen Eigenschaften ergibt sich, dass eine alleinig umgesetzte Strategie der Anpassung (z.B. „Biotopverbund“) nicht ausreichend sein wird, um allen FFH-Tierarten gerecht zu werden. Angesichts der eingeschränkten Mobilität vieler FFH-Tierarten, die wesentlich geringer ist als die theoretisch benötigten Ausbreitungsgeschwindigkeiten, kann Biotopverbund nur bei einem Teil der FFH-Tierarten funktionieren.

Über die lokale Ebene hinweg muss Biotopverbund auch großräumig ausgerichtet werden. Grundsätzlich ist eine erhöhte „Permeabilität“ der Normallandschaft erforderlich, die Wanderungen und erfolgreiche Ausbreitung ermöglicht. Umsiedlung (translocation, „assisted migration“) ist umstritten, in ihrem Erfolg nicht gesichert und wirft neue Probleme auf. Neue Methoden und Strategien müssen entwickelt werden (Beierkuhnlein & Foken 2008, McLachlan et al. 2009).

FFH-Tierarten sind überwiegend in einem schlechten oder ungünstigen Erhaltungszustand (75 von 157 Arten, bei 38 Arten unbekannt) oder in den Roten Listen Deutschlands geführt (152 von 157 Arten). Die Verringerung bisheriger Gefährdungsfaktoren ist eine Voraussetzung für ein effizientes Management zur Anpassung geschützter Arten an den Klimawandel (EU-Kommission 2007, Günther et al. 2006). Einen günstigen Erhaltungszustand für alle FFH-Arten zu erreichen, sollte daher ein vorrangiges Ziel sein.

Das Instrumentarium von Managementplänen oder Pflege- und Entwicklungsplänen könnte unter neuen Vorzeichen genutzt werden, um optimierte Bedingungen für FFH-Tierarten zu schaffen. Beispielsweise bewirkt die Entwicklung durchgängiger Ufergehölze und Auwälder an Fließgewässern Beschattung und verringert so die Temperaturen im Gewässer, was für kühl-stenotherme Arten essenziell ist (Rahel et al. 2008). Der Rückbau von Barrieren im Fließgewässerkontinuum (Wehre, Stauanlagen, Ausleitungsstrecken etc.) ermöglicht nicht nur kleinräumige Bewegungen, sondern ist die Voraussetzung der Realisierung großräumiger Verschiebungen von Fischartenvorkommen. Solche Maßnahmen sind zudem mit dem Leitbild naturnaher Fließgewässer konsistent. Vergleichbare Beispiele lassen sich auch für Feuchtgebiete und Moore finden: Die Wiederherstellung des gebietstypischen Wasserhaushalts, das Rückgängigmachen von Oberflächen-Entwässerungen und Grundwasserabsenkungen sowie die Einschränkung von Wasserentnahmen sind ohnehin angezeigt, um einen günstigen Erhaltungszustand von FFH-Lebensraumtypen und -Arten zu erreichen, und bedürfen bezüglich des erwarteten Klimawandels einer beschleunigten Umsetzung.

Dank

Wir danken dem BfN für die finanzielle Förderung mit Mitteln des Bundesumweltministeriums beim F+E-Vorhaben „Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes“, FKZ 3508 85 0600, sowie Herrn Götz Ellwanger vom BfN für intensiven fachlichen Austausch und Begleitung.

Literatur

Araujo, M.B., Thuiller, W., Pearson, R.G. (2006): Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe. Journal of Biogeography 33, 1712-1728.

Beierkuhnlein, C., Foken, T. (Hrsg., 2008): Klimawandel in Bayern. Bayreuther Forum Ökologie 113, 501 S.

Beierkuhnlein, C. (2007): Biogeographie – die räumliche Organisation des Lebens in einer sich verändernden Welt. Ulmer, Stuttgart, 397 S.

Berger, S., Walther, G.-R. (2007): Klimawandel und biologische Invasionen. Naturschutz und Biologische Vielfalt 46, 57-64.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 55, Münster, 434 S.

– (2004): Daten zur Natur 2004. Landwirtschaftsverlag, Münster. 474 S.

– (2008): Daten zur Natur 2008. Landwirtschaftsverlag, Münster. 368 S.

– (2009a): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1), Münster, 386 S.

– (2009b): Liste der in Deutschland vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie (92/43/EWG), Stand 15.08.2009. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/natura2000/artenliste.pdf .

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. 180 S.

DAS 2008 – Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Beschluss des Bundeskabinetts am 17.12.2008. Berlin, 78 S.

Dietz, C., von Helversen, O., Nill, D. (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas. Franckh-Kosmos, Stuttgart, 339 S.

Elith, J., Leathwick, J. (2009). Species distribution models: Ecological explanation and prediction across space and time. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 40, 677-697.

Elith,

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.