Biotopentwicklung in Tideästuaren

Abstracts

Die Renaturierung tidebeeinflusster Vorländer in Ästuaren kann kompensatorische Maßnahmen im Binnenland erfordern, um den hiermit verbundenen Verlust von Grünland durch eine Verlagerung von Biotopfunktionen an anderer Stelle auszugleichen. Anhand von mindestens zehnjährigen Erfolgskontrollen zu umfangreichen Kompensationsmaßnahmen an der Unterweser werden im vorliegenden Beitrag die Erfahrungen bei der Neuanlage eines temporär überstauten Feuchtgrünlands in der Marsch insbesondere hinsichtlich der Avifauna zusammengefasst. Die Ergebnisse werden mit den Veränderungen in einem renaturierten Deichvorland verglichen und hieraus Folgerungen für Naturschutzmaßnahmen an den Flussunterläufen gezogen.

Development of Habitats in Tidal Estuaries – Compensation measures in front of and behind the Weser dyke

The restoration of tide-influenced foreshores in estuaries can require compensation measures in the inland in order to balance the loss of grasslands by shifting biotope functions to another location. The study summarises experiences how to establish temporarily flooded grasslands in the marsh, particularly in view of bird protection. It bases on efficiency reviews of comprehensive compensation schemes along the lower Weser River over at least ten years. The results are compared to the changes on the restored foreshores. Finally the study draws general conclusions for nature conservation measures along lower courses of rivers.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Flussunterläufe sind bevorzugte Hafenstandorte und Siedlungsgebiete, wodurch sich vielfältige Konflikte mit Belangen des Umwelt- und Naturschutzes ergeben (Ausbau von Flüssen als Schifffahrtsstraßen, Überbauung der Uferzonen, Beeinträchtigung der Gewässergüte; Lozan & Kausch 1996, Lucker et al. 1995). Zugleich wurden und werden für die Unterweser konzeptionelle Vorstellungen für eine Renaturierung sowie für Anpassungsstrategien an den Klimawandel erarbeitet (Claus et al. 1993/1994, Schuchardt & Schirmer 2005). Diese Bestrebungen haben durch die europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die weit reichende Anforderungen an den Schutz des Lebensraumtyps Ästuarien und seiner charakteristischen Zönosen stellt (u.a. Anhang-II-Arten wie Finte, Fluss- und Meerneunauge) und die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die für das erheblich veränderte Übergangsgewässer Weser grundsätzlich das Ziel eines guten ökologischen und chemischen Potenzials vorgibt, neuen Schub bekommen. Eine praktische Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen erfolgte an der Unterweser allerdings vor allem über die naturschutzrechtlich erforderliche Kompensation von Eingriffen für Hafenbaumaßnahmen und den Ausbau der Bundeswasserstraße (Außenweservertiefung) (Gravert & Vollstedt 1997, Steege 2003, WSA 2008).

Die vielfältigen Maßnahmen und Planungen für eine naturnähere Entwicklung des Tideästuars fokussieren sich dabei auf die verbliebenen Vordeichflächen, insbesondere solche, die aufgrund anthropogener Veränderungen ein Potenzial zur Etablierung naturraumtypischer Biotope der Flusslandschaft haben, wie Flachgewässer, Brackwasser- und Flusswatten, Röhrichte oder Auwald. Dies sind vor allem die landwirtschaftlich genutzten Grünländer im Deichvorland, einschließlich ehemaliger Schlick- und Sandspülfelder, die ebenfalls als Grünland genutzt werden. Die Gesamtfläche der Vorländer an der gesamten Unterweser beträgt derzeit ca. 5000 ha, von denen 80 % durch anthropogene Nutzung geprägt sind (König & Wittig 2005). Da viele grünlandgeprägte Vordeichflächen in den vergangenen Jahrzehnten extensiv genutzt wurden und dadurch eine hohe Bedeutung als Brut- bzw. Rasthabitate haben (Wiesenlimikolen, nordische Gänse), ergeben sich bei Aufgabe der Nutzung naturschutzfachliche Zielkonflikte, die nur durch eine Aufwertung oder Neuanlage von Grünland hinter dem Hauptdeich gemildert werden können (Verlagerung von Biotopfunktionen; s.a. Finck et al. 1997, Schröder & Schikore 2004).

Für die Landschaftsplanung und die Planung zukünftiger Naturschutzprojekte in den Ästuaren stellt sich somit die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Verlagerung von Biotopfunktionen. Der vorliegende Bericht stellt die umfangreichen Kompensationsmaßnahmen der Stadtgemeinde Bremen (vertreten durch die Hafengesellschaft bremenports) zur Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven (Schwerpunkt: Projekt CT III) auf der Großen Luneplate im Bereich der tidebeeinflussten Brackwasserzone der Unterweser vor. Die Ergebnisse der mindestens zehnjährigen Erfolgskontrollen werden zusammengefasst und die Folgerungen und Empfehlungen für zukünftige Biotopentwicklungsmaßnahmen vor und hinter dem Hauptdeich erläutert. Der Schwerpunkt wird auf die Entwicklung der Vegetation, der Brutvögel und der Rastvogelbestände gelegt. Nach einem Überblick zur Entwicklung der Tidebiotope im Vordeichsareal (Tegeler Plate) wird näher auf die Binnendeichsfläche und das dort geschaffene Überschwemmungsgrünland eingegangen.

2 Übersicht zum Projekt CT III und zum Untersuchungsraum

Die zwischen 1994 und 1997 umgesetzte dritte Erweiterungsstufe des Containerterminals in Bremerhaven umfasste die Verlängerung der damals rund 1,9 km langen Stromkaje (Hafenanlage zur Be- und Entladung der Schiffe an der Fahrrinne) um weitere 700 m und die Erweiterung der Aufstellflächen um 60 ha. Insgesamt wurde durch den Eingriff ein 111 ha großer Biotopkomplex aus Flachwasser- und Wattflächen, Brackwasserröhricht, Feuchtgrünland und Sandspülfeldern vollständig überbaut und versiegelt (Daber & GLS 1991). Zur Kompensation der mit dem Bau des CT III verbundenen erheblichen und nachhaltigen Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im Weserästuar auf verschiedenen Teilflächen mit insgesamt rund 350 ha umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts durchgeführt. Schwerpunkte der landschaftspflegerischen Maßnahmen sind die Entwicklung und Optimierung tidebeeinflusster Biotope sowie die Verbesserung bzw. Neuschaffung von Feuchtgrünländern (Tesch 2003a). Aufgrund der in Bremerhaven sehr begrenzten Verfügbarkeit geeigneter Flächen für Kompensationsmaßnahmen liegen diese zum größeren Teil im Bereich der Großen Luneplate südlich der Mündungsenge im Übergang von der Unterweser zur Außenweser (s. Abb. 1). Dieser Bericht konzentriert sich auf die Erkenntnisse aus gut zehn Jahren Entwicklung der umgesetzten CT-III-Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Großen Luneplate (zu weiteren Kompensationsmaßnahmen s. Wieland & von Bargen 2008).

Bei der Großen Luneplate handelt es sich um eine ehemalige Weserinsel („Plate“), die in mehreren Schritten in den letzten zwei Jahrhunderten durch Sommer- und Winterdeiche für die landwirtschaftliche Nutzung erschlossen wurde und schließlich mit dem Land Würden verschmolz. An der Oberfläche stehen über 10 m mächtige Profile von nährstoffreichem Marschboden an, der bei ausreichender Entwässerung eine intensive Grünlandnutzung bzw. Ackerbau ermöglicht. Das Gelände hinter dem Hauptdeich ist weitläufig eben und weist Höhen von 1,0 bis 2,0 m NN auf. Die Entwässerung und die sommerliche Zuwässerung werden über ein komplexes System von Gräben, Stauanlagen und Schöpfwerken geregelt. Im Deichvorland befinden sich noch großräumig tidebeeinflusste Schilfröhrichte sowie kleinere Grünländer, die z.T. auf ehemaligen Spülfeldern liegen. Aufgrund der Nähe zur Küste und der Lage an der Unterweser ist die Luneplate seit langem ein wichtiges Rastgebiet, z.B. für Weißwangengans, Blässgans, Großen Brachvogel und Kiebitz, und wurde 2002 als zusätzlicher Teil des Vogelschutzgebietes „Unterweser“ gemeldet (DE 2617-401). Das Vorland gehört außerdem seit 2006 zum als FFH-Gebiet ausgewiesenen Ästuar der Unterweser (DE 2316-331).

Mit dem Planfeststellungsbeschluss CT III wurde festgesetzt, dass zur nachhaltigen Sicherung der Kompensationswirkung für die Dauer von zehn bis 15 Jahren zielgerichtete Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen durchzuführen sind. Für diesen Zeitraum waren in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde begleitende wissenschaftliche Untersuchungen und Kartierungen durchzuführen, um den Erfolg der Maßnahmen abzusichern und zu kontrollieren (Erfolgskontrolle). Die Kartierungen und biologischen Untersuchungen wurden zu großen Teilen von einem vor Ort tätigen Gutachterbüro (Küfog) durchgeführt, das eng mit einer von bremenports beauftragten externen Koordinations- und Beratungsstelle (Planungsbüro Tesch WBNL) zusammenarbeitet. Die zusammenfassenden Abschlussberichte können über Internet bezogen werden ( http://www.bremenports.de ).

3 Entwicklung von Tidebiotopen im Vorland

Eine zentrale CT-III-Kompensationsmaßnahme war die Umwandlung der mehr als 200 ha großen, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Tegeler Plate in ein großräumiges Tidebiotop mit Prielsystemen, Flachgewässern und Röhrichten, das seit Abschluss der erforderlichen baulichen Herrichtungsmaßnahmen im Jahr 1997 der unbeeinflussten Sukzession unterliegt (s.a. bremenports 2003, Tesch 2003b). Die Landwirtschaft wurde nach dem Flächenverkauf aufgegeben, die Hofstelle abgerissen. Um einen funktionalen Ausgleich für die eingriffsbedingten Verluste im CT-III-Baufeld zu erreichen, sollten neben dem Ziel, die charakteristische Flora und Fauna der oligohalinen Brackwasserzone zu entwickeln, auch die typischen Wasserhaushalts-, Sedimentations- und Bodenbildungsprozesse gefördert werden. Durch bauliche Maßnahmen wie die Öffnung des Sommerdeichs, die Verbindung der Plate mit der Weser über ein neu angelegtes Prielsystem im Norden und die Erweiterung vorhandener Prielstrukturen im Süden, die Anlage mehrerer Tidetümpel und größerer Flachgewässer wurden die Voraussetzungen für die Entwicklung von wattähnlichen Strukturen, Prielsystemen, Flachwasserzonen oder Brackwasserröhricht geschaffen (s. Abb. 2).

Mit diesen Entwicklungszielen waren zugleich die großflächige Aufgabe der Grünlandnutzung und damit auch der Verlust eines Habitats für Wiesenbrüter verbunden. In der Planungsphase 1993 war eine charakteristische Wiesenbrüterpopulation vorhanden (u.a. mit 20 Brutpaaren Kiebitz, 7 Bp. Uferschnepfe, 11 Bp. Feldlerche). Für die Wiesenbrüter wurde die Entwicklung eines Ausweichlebensraums auf einer rund 1 km entfernten Binnendeichsfläche vorgesehen; das auf Ackerflächen neu entwickelte Feuchtgrünland war zugleich ein Beitrag zur Kompensation von Grünlandverlusten im Eingriffsgebiet CT III (s. Abschnitt 4).

Die einstigen Grünlandbestände auf der Tegeler Plate haben sich zu ausgedehnten Feuchtbrachen mit hohem Anteil von Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) entwickelt, in die sich von den Grabenrändern her Schilf (Phragmites australis) ausbreitet. Die neuen Habitate wurden schnell von weit verbreiteten und häufigen Arten (Rohrammer, Teichrohrsänger, Feldschwirl), aber auch relativ seltenen und z.T. gefährdeten Arten wie Schilfrohrsänger (max. 31 Brutpaare), Bartmeise (max. 14 Bp.), Blaukehlchen (max. 22 Bp.) und Rohrschwirl (max. 2 Bp.) angenommen. Nach rund acht Jahren ungestörter Entwicklung dominieren auch bei der Laufkäferfauna typische Röhrichtarten (z.B. Agonum thoreyi, Demetrias monostigma und D. imperialis) und einige spezifische Arten von Brackwasser geprägter Röhrichte haben sich ausgebreitet (z.B. die Zikade Chloriona glaucescens). Das Landschaftsbild auf der Tegeler Plate hat sich somit innerhalb weniger Jahre grundlegend gewandelt: Aus einer offenen Kulturlandschaft ist eine durch hochwüchsige Röhrichtbestände geprägte, für Menschen weitgehend unzugängliche „Naturlandschaft“ entstanden. Die Artenzusammensetzung wird vor allem durch die Höhenlage und damit die Anzahl und Dauer der Überflutungen sowie die in Abhängigkeit vom Oberwasserzustrom schwankende Salinität bestimmt. In den letzten zehn Jahren sind trotz regelmäßiger Überflutung und mehrerer Sturmflutereignisse morphologische Veränderungen auf eher kleinräumige Bereiche mit temporär hohen Fließgeschwindigkeiten begrenzt geblieben. Die angelegten Prielsysteme sind großräumig stabil und es hat keine schnelle Verlandung stattgefunden. Die Prielsysteme sind im Rhythmus der Tide ein wichtiges Nahrungs- und Rückzugsgebiet für zahlreiche Wat- und Wasservögel sowie euryhaline und marine Fischarten, besonders juvenile Stadien von Dreistachligem Stichling (Gasterosteus aculeatus), Flunder (Platichthys flesus) und Strandgrundeln (Pomatoschistus spec.). Die bisherigen Ergebnisse der Erfolgskontrollen zeigen, dass die für die Tegeler Plate festgelegten Kompensationsziele erreicht werden können (s. bremenports 2003, Tesch 2001 und 2003b). Die Maßnahmen auf der Tegeler Plate stellen eine nachhaltige Biotopentwicklung dar, die einen wesentlichen Beitrag zur Renaturierung eines Uferabschnitts der stark anthropogen überprägten Unterweser leistet.

4 Entwicklung von Feuchtgrünland hinter dem Hauptdeich

4.1 Ausgangszustand, Ziele und Maßnahmen

Die ca. 50 ha große, ackerbaulich genutzte Binnendeichsfläche auf der Luneplate stellte aufgrund ihres ökologischen Aufwertungspotenzials sowie ihrer räumlichen Nähe zu den Außendeichskompensationsflächen und der Einbindung in einen größeren Grünlandkomplex, eine geeignete Kompensationsfläche für das Projekt CT III dar (s.a. Abb. 1). Kompensationsziel gemäß dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Daber 1995) war, den Verlust von Binnendeichsgrünland und seinen typischen Biozönosen durch die Umwandlung von Acker in feuchtes Grünland zu ersetzen und damit zugleich einen Ausweichlebensraum für die Avifauna der Grünländer auf der Tegeler Plate bereitzustellen. Die extensive Bewirtschaftung ist demnach besonders an den Bedürfnissen der Wiesenbrutvögel auszurichten.

Dem Zielzustand eines extensiv genutzten, im Winterhalbjahr partiell überstauten Marschengrünlandes stand die erhöhte Lage der Fläche gegenüber dem Umland entgegen. Um die erforderliche Anhebung des Flurwasserstands und eine mehrmonatige Überstauung auf mindestens der Hälfte der Gesamtfläche zu erreichen, wurde das vorhandene Grabensystem 1995 erheblich erweitert und mit regulierbaren Stauanlagen versehen, die das Niederschlagswasser zurück halten. In dem ursprünglich nahezu ebenen Gelände wurden durch breite Grabenaufweitungen und sanfte Geländemodellierung zahlreiche flache Blänken sowie Tümpel geschaffen (s. Abb. 4). In Abhängigkeit von dem landwirtschaftlich motivierten Einstau in das Grabensystem der restlichen Luneplate war auch eine aktive Anhebung des Grabenwasserstands auf der Kompensationsfläche durch Zuwässerung in der Vegetationsperiode vorgesehen. Dieses System war jedoch aufgrund der Höhenlage der Fläche wenig effektiv und wird daher seit 2005 durch ein von einem kleinen Windrad angetriebenes Wasserschöpfwerk unterstützt, was sich in der Region vielfach bewährt hat. Die Begrünung erfolgte teilweise durch Selbstberasung, teilweise wurden speziell zusammengestellte landwirtschaftliche Grünlandansaaten in reduzierter Aussaatdichte ausgebracht.

Neben einer kontinuierlichen landwirtschaftlichen Grünlandnutzung waren die Anforderungen des Vogelschutzes hinsichtlich der im Grünland brütenden Arten (Nutzungsauflagen in der Brutsaison) und der winterlichen Rast von Gänsen und Watvögeln zu berücksichtigen (niedrigwüchsige Vegetation im Winterhalbjahr). Entsprechende Bewirtschaftungsauflagen wurden in jährlich neu abgestimmten Pflege- und Entwicklungsplänen festgeschrieben und mit an einer pachtfreien Nutzung interessierten Landwirten vereinbart. Die Auflagen umfassen neben einem Grundschutz (keine Düngung, Entwässerung, Pflanzenbehandlungsmittel etc.) für jede Teilfläche vorgegebene Bewirtschaftungsformen (zweimalige Mahd, Mahd mit Nachbeweidung, Standweide, jeweils mit Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungstermine und -intensität; s. Abb. 3 und 4).

4.2 Entwicklungszustand 2006

Am Ende des durch ökologische Begleituntersuchungen dokumentierten zehnjährigen Entwicklungszeitraums unterscheidet sich die Kompensationsfläche deutlich von dem recht gleichförmig ausgebildeten mesophilen Grünland, das ansonsten auf der Großen Luneplate vorherrscht. Das Feinrelief des Geländes bewirkt in Verbindung mit der winterlichen Stauhaltung eine deutliche Modifizierung der Standortverhältnisse, so dass sich eine Vielzahl von marschentypischen Pflanzengesellschaften entwickeln konnte, wobei Weidelgras-Weißklee-Weiden unterschiedlicher Feuchtestufe sowie verschieden ausgebildete Flutrasen vorherrschen. In den besonders tief liegenden Bereichen mit einer Überstauungsdauer zwischen 100 und 150 Tagen, davon 5 bis 35 Tage in der Vegetationsperiode, breiten sich vorwiegend seggen- und binsenreiche Flutrasen und Nasswiesen sowie an den Grabenrändern auch hochwüchsiges Schilf- und Rohrglanzgras-Röhricht aus. Die Röhrichte werden regelmäßig im Rahmen der Grabenunterhaltung zurück gedrängt, um die Übersichtlichkeit des Geländes für die Avifauna zu erhalten. In den letzten Untersuchungsjahren haben sich auf den Wiesen und Mähweiden zunehmend verschiedene Pflanzenarten angesiedelt, die als Zielarten für Feuchtgrünland gelten. Die Entwicklung von artenreichem mesophilem Grünland ist mittelfristig besonders in den nicht in der Vegetationsperiode überstauten Bereichen zu erwarten (s.a. Hellberg 1995).

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten zur Regulierung der Grabenwasserstände wurden Ausdehnung und Dauer der Geländeüberstauung auch erheblich vom jährlichen Witterungsverlauf beeinflusst. Insbesondere der klimatische Trend zu längeren niederschlagsarmen Phasen im Frühjahr (April, Mai) und lang anhaltenden Schlechtwetterperioden mit hohen Sommerniederschlägen im Juni/Juli erschwert die Einhaltung vorgegebener Zielwasserstände bzw. wünschenswerter Mahdtermine. Diese äußeren Einflüsse können z.T. durch ein flexibles Gebietsmanagement oder technische Lösungen aufgefangen werden, müssen aber ansonsten als Teil der natürlichen Variabilität akzeptiert werden. Die pachtfreie Nutzung des Grünlands durch ortsansässige Landwirte war trotz der Vernässungsmaßnahmen durchgehend möglich. Durch eine enge Kooperation mit dem Gebietsmanagement konnte eine Unternutzung und damit die Ausbreitung von Störzeigern und hochwüchsigen Brachestadien verhindert werden (s.a. Bosshard 2000, Rosenthal 1992).

4.3 Entwicklung der Brut- und Rastvogelfauna

Auf der Binnendeichsfläche wurden nach Abschluss der baulichen Herrichtungsmaßnahmen zunächst jährlich, dann im jährlichen Wechsel, eine Revierkartierung der Brutvögel (Bibby et al. 1995) und eine 14-tägliche Ganzjahreserfassung aller Rastvögel durchgeführt. Die Einordnung der lokalen Ergebnisse in den regionalen Zusammenhang war durch weitere Zählungen auf anderen CT-III-Kompensationsflächen und die Einbeziehung der gesamten Luneplate als Referenzgebiet in drei Untersuchungsjahren möglich. Informationen zum Bruterfolg ergaben sich aus systematischen Bruterfolgskontrollen 1999 und 2004 (s. Schoppenhorst 1996).

Brutvögel

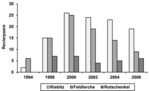

Auf der ackerbaulich genutzten Binnendeichsfläche kamen 1994 erwartungsgemäß wenige Brutvögel vor, die als typische Wiesenbrüter gelten, nämlich Wachtel (2 Brutpaare), Kiebitz (2 Bp.), Feldlerche (6 Bp.) und Schafstelze (4 Bp.). 1997, im ersten Jahr nach dem Abschluss der wasserbaulichen Arbeiten und der Grünlandansaat, stieg die Anzahl der Revierpaare der Wiesenbrüter sprunghaft auf 49 an, darunter waren erstmals auch Rotschenkel und Wiesenpieper. Darüber hinaus siedelten sich auf den noch vegetationsarmen Teilflächen Fluss- und Sandregenpfeifer an. Im weiteren Verlauf der Entwicklung der Kompensationsfläche stieg die Zahl der Wiesenvogelreviere auf maximal 81 im Jahr 2000 an, darunter 2 Bp. der Uferschnepfe (Abb. 5). Brutzeitfeststellungen erfolgten darüber hinaus für Bekassine, Bruchwasserläufer, Kampfläufer und Alpenstrandläufer.

Mit der erheblichen Vergrößerung der Wasserflächen und Gewässer begleitender Röhrichtsäume erhöhte sich zugleich die Attraktivität für Wasservögel und Röhrichtbrüter. Hervorzuheben sind hier u.a. die regelmäßigen Brutnachweise der gefährdeten Krick- und Löffelente sowie die zeitweiligen Vorkommen der stark gefährdeten Knäkente (Tab. 1). Nach dem Bewertungsverfahren für niedersächsische Vogelbrutgebiete von Wilms et al. (1997) ist die Binnendeichsfläche in die höchste Kategorie einzustufen (national bedeutsam; bremenports 2009). Obwohl die Kompensationsfläche nur etwa 5 % der 950 ha großen Binnendeichsfläche der Luneplate ausmacht, konzentrieren sich hier besonders die gefährdeten Wiesenlimikolen. 2004 wurden auf der Referenzfläche nur noch 9 Bp. Kiebitz und 2 Bp. Rotschenkel festgestellt.

Die Kompensationsfläche erfüllt somit ihre Funktion als Ausweichlebensraum für die verloren gegangenen Wiesenbrüterhabitate im Eingriffsgebiet sowie auf der Tegeler Plate. Erfreulich sind die hohen Siedlungsdichten von Kiebitz mit regelmäßig mehr als 20 Brutpaaren und der mittlerweile auch auf der bundesdeutschen Roten Liste geführten Feldlerche mit bis zu 25 Bp. auf dem rund 50 ha großen Grünlandareal (Tab. 1). Die hohe Siedlungsdichte des Kiebitzes trägt offenbar auch zu einem guten Bruterfolg bei, da Beutegreifer aus der Luft in der Gruppe effektiv vertrieben werden können (s.a. Eikhorst & Bellebaum 2004). Bei den durchgeführten Bruterfolgskontrollen konnte zudem bestätigt werden, dass Kiebitze unter der Voraussetzung einer geringen Viehdichte und verhaltensbedingt ruhiger Weidetiere in der Lage sind, die Rinder vom Gelege durch Verleiten wegzulocken und so eine Zerstörung des Geleges zu verhindern. Die meisten der untersuchten Gelegeverluste gingen vermutlich auf nachtaktive Prädatoren wie Fuchs oder Steinmarder zurück.

Um die Entwicklung und die Bewirtschaftung der Grünländer optimal zu gestalten, werden im Frühjahr auf den Flächen Untersuchungen zum Stand des Brutgeschehens durchgeführt. So kann durch das Gebietsmanagement eine Freigabe von Einzelflächen zur Mahd bzw. zur intensiveren Beweidung gegebenenfalls bereits im Juni erfolgen, ohne dass es zu Gelegeverlusten kommt.

Die Brutreviere der meisten Wiesenlimikolen konzentrieren sich auf den niedrigwüchsigen Mähweiden bzw. Standweiden mit Weidelgras-Weißklee-Weiden und den angrenzenden Flutrasen, meiden also neben höherwüchsigen Wiesenbeständen auch die bis ins Frühjahr hinein überstauten Teilflächen, die jedoch regelmäßig zur Nahrungssuche aufgesucht werden. Durch die Verzahnung von niedrigwüchsigem Grünland und flach überstauten Blänken sowie Schlammfluren wurde somit eine optimale Verteilung von Brut- und Nahrungshabitaten erreicht.

Rastvögel

Die Luneplate als große zusammenhängende Grünlandfläche ist traditionell ein bedeutendes Durchzugs- und Überwinterungsgebiet für eine Vielzahl von Wasser- und Watvogelarten (Daber & GLS 1989). Die ehemaligen Ackerflächen wurden vor der Herrichtung als Kompensationsfläche dagegen von vergleichsweise wenigen Gastvogelarten in geringer Anzahl aufgesucht. Die umliegenden Grünlandflächen wurden deutlich bevorzugt. Mit den Kompensationsmaßnahmen hat sich das grundlegend geändert, die Flachwasserzonen bilden einen Schwerpunkt des Rastgeschehens auf der Luneplate. Im Zeitraum Oktober bis März wurden durchschnittliche Tagesrastzahlen zwischen 1000 und 3500 Enten und bis zu 500 Watvögeln festgestellt (bremenports 2009). Für die Weißwangengans erreicht die Kompensationsfläche eine internationale Bedeutung als Rastgebiet (Kriterien nach Burdorf et al. 1997; Maximalzahlen 5040). Eine mindestens landesweite Bedeutung erreicht sie für folgende Arten (Maximalzahl 1999 – 2005): Pfeifente (2528), Schnatterente (51) und Löffelente (86). Eine regionale Bedeutung hat das Gebiet auch für Watvögel wie Goldregenpfeifer (2 710) und Kampfläufer (81); die Rastzahlen beim Kiebitz haben in den letzten Jahren abgenommen, beim Großen Brachvogel hingegen deutlich zugenommen, was eher auf überregionale Veränderungen des Zugverhaltens als auf lokale Ursachen zurückzuführen sein dürfte.

Die Attraktivität für Gastvögel erklärt sich wiederum aus dem Nebeneinander von Flachwasserzonen und niedrigwüchsigem Grünland sowie der Abwesenheit jeglicher Störungen (Jagdverbot). Die großen Gänseschwärme nutzen großräumig das Marschengrünland sowie bestimmte Wattflächen zur Nahrungssuche und suchen dann in den Abendstunden die Flachwasserzonen als sicheren Schlafplatz auf. Watvögel suchen die Flächen überwiegend zur Nahrungssuche auf, wobei die Kompensationsfläche für einige Arten wie Sandregenpfeifer, Alpenstrandläufer und Großer Brachvogel auch die Funktion eines Hochwasserrastplatzes hat, also als Ruhefläche während der Hochwasserphase dient, bevor die Arten wieder bei Niedrigwasser das nahe gelegene Weserwatt zur Nahrungsaufnahme aufsuchen können (s.a. Koffijberg et al. 2003). Die Angaben machen deutlich, dass es zwischen der CT-III-Binnendeichsfläche und den umgebenden Marschen und Wattflächen vielfältige Wechselbeziehungen gibt. Die Entwicklung der Ackerfläche zu einem winterlich überstauten Rastpolder ergänzt die verschiedenen Rastfunktionen der Teilhabitate an der Unterweser und stellt heute trotz seiner vergleichsweise geringen Größe als eines der wichtigsten Vogelrastgebiete einen „hotspot“ innerhalb des großräumigen Natura-2000-Gebietes dar.

5 Zusammenfassende Bewertung und Folgerungen

Die landschaftspflegerischen Entwicklungsmaßnahmen auf den CT-III-Kompensationsflächen setzten zielgerichtet einen funktionsbezogenen Ansatz zum Ausgleich der durch den Hafenbau vor und hinter dem Deich beeinträchtigten Naturwerte und Landschaftsfunktionen um (Tesch 2003a). Die hier vorgestellten großflächigen Teilmaßnahmen auf der Großen Luneplate leisten mit zwei komplementären Entwicklungsansätzen zugleich einen wichtigen Beitrag zur seit langem geforderten Renaturierung der Unterweser: Vor dem Hauptdeich wurde auf der Tegeler Plate eine intensiv genutzte Kulturlandschaft durch baulich aufwändige Initialmaßnahmen in eine sich eigendynamisch weiter entwickelnde „Naturlandschaft aus Menschenhand“ zurückverwandelt. Hinter dem Hauptdeich wurde auf der Binnendeichsfläche die Umwandlung von Marschengrünland in Ackerflächen rückgängig gemacht und wieder eine naturnahe Kulturlandschaft mit standortgerechter Grünlandnutzung und marschentypischer Oberbodenvernässung bzw. winterlicher Überstauung etabliert.

Die begleitenden Erfolgskontrollen zeigen anhand des Vergleichs zwischen Vorzustand und der Entwicklung nach Abschluss der baulichen Herrichtungsmaßnahmen, dass auf beiden Flächen die Kompensationsziele umfassend erreicht wurden. Grundlage hierfür war auf der Tegeler Plate vor allem die erfolgreiche Herstellung der für die Entwicklung von Brackwasserbiotopen erforderlichen Standortverhältnisse durch wasserbauliche Maßnahmen. Auf der Binnendeichsfläche war die Kombination von staugeregelter Vernässung und konsequenter Grünlandnutzung und -pflege der Schlüssel zum Erfolg. Aufgrund der kontinuierlichen Begleitkontrollen konnten gezielte Managementmaßnahmen ergriffen werden, so dass bei ungünstigen Entwicklungen, etwa der Ausbreitung unerwünschter Pflanzenarten, rechtzeitig gegengesteuert werden konnte. Bemerkenswert ist, dass die Bedeutung der Binnendeichsfläche als Brut- und Rastgebiet nachhaltig verbessert werden konnte und nicht nach anfänglichen Erfolgen zurückging, wie das z.T. bei vergleichbaren Projekten zu beobachten war (Handke 1996, Melter & Südbeck 2004).

Durch die eindeutige Zielsetzung und die räumliche Trennung der Teilräume vor und hinter dem Deich wurden eine Zielüberfrachtung sowie Zielkonflikte innerhalb der Kompensationsflächen vermieden, die häufig einer erfolgreichen Kompensation im Wege stehen (s.a. Handke et al. 1999, Jessel 2002). Die auf Vordeichsflächen sinnvolle Konzentration auf die Entwicklung von Tidebiotopen bedingt jedoch einen Rückgang zeitweilig überschwemmter Grünländer, für die daher Ersatz geschaffen werden muss. Die vorgestellten Projekte zeigen, dass dies unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich möglich ist. Erforderlich sind zusammenhängende Flächen von mindestens 30 bis 50 ha Größe, auf denen eine Aufwertung durch eine mehrmonatige winterliche Überstauung auf mindestens der Hälfte der Fläche möglich ist. Die landwirtschaftliche Nutzung und Pflege solcher Überschwemmungsgrünländer ist anspruchsvoll und erfordert ein aktives Biotopmanagement auf der Grundlage von Begleitkontrollen der Brut- und Rastbestände sowie zur Vegetationsentwicklung. Zielvorstellungen für eine umfassende Renaturierung von Tideästuaren erfordern daher parallel intensive Bemühungen, die Voraussetzungen für eine Verbesserung der Biotopsituation der angrenzenden Binnendeichsflächen zu verbessern (ökologische und wasserwirtschaftliche Ziel- und Maßnahmenplanung, Flächenaufkauf/Bodenordnung, Aufbau von Landschaftspflegehöfen etc.). Hierzu gehört auch der großräumige Erhalt des verbliebenen mesophilen Marschengrünlands, z.B. durch kooperative Grünlandschutzprogramme (Vertragsnaturschutz), das an der Unterweser von herausragender Bedeutung für Nahrung suchende und rastende nordische Gänse und Schwäne ist.

Die CT-III-Kompensationsflächen machen aber auch die Grenzen der Verlagerung von Biotopfunktionen aus grünlandgeprägten Vordeichsgebieten deutlich. So können die in der mesohalinen Brackwasserzone ausgeprägten salzbeeinflussten Ästuargrünländer mit ihren naturräumlich bemerkenswerten und z.T. gefährdeten Halophyten wie Knolliger Fuchsschwanz (Alopecurus bulbosus), Sumpf-Dreizack (Triglochin palustre) oder Erdbeer-Klee (Trifolium fragiferum) grundsätzlich nicht auf Binnendeichsstandorten entwickelt werden (bremenports 2008, Kinder et al. 1997). Im Hinblick auf küstentypische Rastvögel ist zu berücksichtigen, dass insbesondere viele Watvögel auch in der Hochwasserphase nicht oder nur in geringen Zahlen den Hauptdeich überfliegen (bremenports 2006, 2008). Sie bleiben auf übersichtliche und ungestörte Hochwasserrastplätze vor dem Hauptdeich angewiesen (z.B. Säbelschnäbler, Pfuhlschnepfe, Sandregenpfeifer). Für die Entwicklung potenzieller Rastbiotope für Wat- und Wasservögel hinter dem Deich ist zudem die erforderliche Nähe zu den ästuarinen Wattflächen an der inneren Außenweser zu berücksichtigen, auf die sie zwingend zur Nahrungsaufnahme angewiesen sind.

Literatur

Belting, H.M., Ludwig, J., Melter, J. (2009): Niedersachsen – das deutsche Wiesenvogelland. Der Falke 56, 289-293.

Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A. (1995): Methoden der Feldornithologie: Bestandserfassung in der Praxis. Neumann, Radebeul.

Bosshard, A. (2000): Blumenreiche Heuwiesen aus Ackerland und Intensiv-Wiesen. Eine Anleitung zur Renaturierung in der landwirtschaftlichen Praxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 32 (6), 161-171.

Bremenports (Hrsg., 2003): Entwicklung der Kompensationsfläche Tegeler Plate – Zwischenbericht 2003. In: Nördliche Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven (CT III). Unveröff. Gutachten, erarbeitet von Küfog & WBNL.

– (Hrsg., 2006): Entwicklung der Kompensationsfläche „Ehemaliges Spülfeld am Neuen Lunesiel“ – Abschlussbericht. In: Nördliche Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven (CT III) – ökologische Begleituntersuchungen zu den Kompensationsflächen. Unveröff. Gutachten, erarbeitet von KÜFOG & WBNL.

– (Hrsg., 2008): Entwicklung der Kompensationsfläche „Weddewarden“ von 1993 bis 2003 – Abschlussbericht. In: Nördliche Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven (CT III) – ökologische Begleituntersuchungen zu den Kompensationsflächen. Unveröff. Gutachten, erarbeitet von KÜFOG & WBNL.

– (Hrsg., 2009): Entwicklung der Kompensationsfläche „Binnendeichsfläche auf der Luneplate“ von 1996 bis 2006 – Abschlussbericht. In: Nördliche Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven (CT III) – ökologische Begleituntersuchungen zu den Kompensationsmaßnahmen. Unveröff. Gutachten, erarbeitet von KÜFOG & WBNL.

Claus, B., Neumann, P., Schiirmer, M. (1993/ 1994): Rahmenplan zur Renaturierung der Unterweser und ihrer Marsch, Teil 1/Teil 2. In: Veröffentlichungen der gemeinsamen Landesplanung Niedersachsen/Bremen, Bd. 1-94/8-94, Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung Bremen & Niedersächsisches Innenministerium, Hrsg., Gutachten i.A. des Landkreises Wesermarsch.

Daber & GLS (1991): Umweltverträglichkeitsstudie zum Bau des Containerterminals III (überarbeitete Fassung vom Dezember 1991). In: Planfeststellungsunterlagen zum Bau des CT III, HBA Antragsunterlagen (Anlage A.3).

Daber-Landschaftsplanung (1995): Landschaftspflegerische Maßnahmen – Ausführungsplanung, Bereich V: Binnendeichsfläche Luneplate – Umwandlung von Ackerflächen in Feuchtgrünland. In: Materialien zur nördlichen Erweiterung des Containerterminals Wilhelm-Kaisen, Bremerhaven (CT III). Unveröff. Gutachten i. A. der Hansestadt Bremerhaven.

–, GLS (1989): Naturschutzgutachten Luneplate/Luneort. Unveröff. Gutachten i.A. des Bremischen Amtes Bremerhaven.

Eickhorst, W., Bellebaum, J. (2004): Prädatoren kommen nachts – Gelegeverluste in Wiesenvogelschutzgebieten Ost- und Westdeutschlands. In: Krüger, T., Südbeck, P., Wiesenvogelschutz in Niedersachsen. Naturschutz Landschaftspfl. Nds. 41, 81-89.

Finck, P., Haucke U. et al. (1997): Naturschutzfachliche Leitbilder für das Nordwestdeutsche Tiefland. Rahmenvorstellungen für das Nordwestdeutsche Tiefland aus bundesweiter Sicht. Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Bd. 50/1, 266.

Gravert, H., Vollstedt, H.-W. (1997): Containerterminal Bremerhaven – Abwicklung des Projektes CTIII. HANSA Bd. 134 (9), 69-78.

Handke, K. (1996): Bestandssituation von Wiesenvögeln – Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel in der Bremer Flussmarsch. Naturschutz und Landschaftsplanung 28 (4), 118-121.

–, Kundel, W., Müller, H.-U., Riesner-KJabus, M., Schreiber, K.-F. (1999): Erfolgskontrolle zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Güterverkehrszentrum Bremen in der Wesermarsch. 10 Jahre Begleituntersuchungen zu Grünlandextensivierung, Vernässung und Gewässerneuanlage. In: Arbeitsber. Landschaftsökol. Münster/Mitt. Landschaftsökol. Forschungsstelle Bremen 19.

Hellberg, F. (1995): Entwicklung der Grünlandvegetation bei Wiedervernässung und periodischer Überflutung. Vegetationskundliche Untersuchungen in norddeutschen Überflutungspoldern. Diss. Bot. 243.

Jessel, B. (2002): Nachkontrollen in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (8), 229-236.

Kinder, M., Vagts, I., Cordes, H., Küver, B. (1997): Zur Biologie und Ökologie des Knollen-Fuchsschwanzes (Alopecurus bulbosus) an der deutschen Nordseeküste. Drosera, S. 1-19.

Koffiberg, K., Blew, J., Eskildsen, K., Günther, K., Koks, B., Laursen, K., Rasmussen, L.-M., Potel, P., Südebeck, P. (2003): High Tide Roosts in the Wadden Sea. A review of Bird Distribution, Protection Regimes, and Potential Sources of Anthropogenic Disturbance. A report of the Wadden Sea Plan Project 34. Wadden Sea Ecosystem No. 16. Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Waden Sea, Wilhelmshaven, Germany.

König, G., Wittig, S. (2005): Die Unterweserregion als Natur-, Lebens- und Wirtschaftsraum: eine Bestandsaufnahme. In: Schuchardt, B., Schirmer, M., Hrsg., Klimawandel und Küste – die Zukunft der Unterweserregion, Springer, Berlin.

Krüger, T., Oltmanns, B. (2007): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel – 7. Fassung, Stand 2007. Inform.d. Naturschutz Nds. 27 (3), 131-175.

Lozan, J.L., Kausch, H. (Hrsg., 1996): Warnsignale aus Flüssen und Ästuaren – wissenschaftliche Fakten. Parey, Hamburg.

Lucker, T., Busch, D., Knötzel, J., Schirmer, M. (1995): Unterweserausbau, Entwicklung des Schiffsverkehrs und Auswirkungen auf das Flußsystem. Limnologie aktuell – die Weser 6, 301-312.

Melter, J., Südbeck, P. (2004): Bestandsentwicklung und Bruterfolg von Wiesenlimikolen unter Vertragsnaturschutz: „Stollhammer Wisch“ 1993 – 2002. Naturschutz Landschaftspfl. Nds. 41, 50-73.

Rosenthal, G. (1992): Problempflanzen bei der Extensivierung von Feuchtgrünland. Ber. Norddt. Naturschutzakademie 4, 27-36.

Schoppenhorst, A. (1996): Methodik zur Erfassung der Bruterfolge ausgewählter Wiesenbrüter im Bremer Raum im Rahmen eines integrierten Populationsmonitorings. Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 1, 19-25.

Schröder, K., Schikore, T. (2004): Wiesenvögel in der Naturlandschaft Niedersachsen: Überlegungen zu alternativen Schutzkonzepten. Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 41, 90-105.

Schuchardt, B., Schirmer, M. (Hrsg., 2005): Klimawandel und Küste. Die Zukunft der Unterweserregion. Springer, Berlin, 342 S.

Steege, V. (2003): Entwicklung von Vordeichsflächen im Weserästuar – Kompensationsmaßnahmen zum 14 m-Ausbau der Außenweser. Bremer Beitr. Naturkunde Naturschutz 6, 75-82.

Südbeck, P., Bauer H.-G., Boschert, M., Boye, P., Knief, W. (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands – 4. Fassung, 30. November 2007. Ber. Vogelschutz 44, 23-81.

Tesch, A. (2003a): Ökologische Wirkungskontrollen und ihr Beitrag zur Effektivierung der Eingriffsregelung. Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (1), 5-12.

– (2003b): Tegeler Plate – Ausdeichung eines Sommerpolders in der Brackwasserzone der Weser: Planung und erste Ergebnisse. Bremer Beitr. Naturkunde Naturschutz 6, 65-74.

– (2001): Ökologische Wirkungskontrollen und ihr Beitrag zur Effektivierung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Ergebnisse eines projektbegleitenden Monitoringprogramms zur Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven (CT III). Beiträge zur räumlichen Planung 60.

Wieland, T., von Bargen, U. (2008): Großräumige Kompensation an der Unterweser. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (12), 393-402.

WSA (2008, Internet): http:// http://www.wsa-bhv.de / (Startseite des WSA Bremerhaven) > Weserausbauten > 14 m Ausbau der Außenweser > Ökologische Begleituntersuchungen (Zugriff 4.8.2009).

Anschrift der Verfasser(innen): Dr. Andreas Tesch, Planungsbüro Tesch WBNL, Am Heidbergstift 13, D-28717 Bremen, E-Mail info@planung-tesch.de ; Dr. Martine Marchand, KÜFOG GmbH, Alte Deichstraße 39, D-27612 Loxstedt-Ueterlande; Cornelia Ebert und Helga Wellm, bremenports GmbH & Co. KG, Am Strom 2, D-27568 Bremerhaven.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.