Mittelalterlich-frühneuzeitliche Beweidung der Wiesen Mitteleuropas

Abstracts

Anhand historischer Befunde wird die Hüte-Beweidung der Wiesen durch Rinder, Pferde und Schafe während des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Bezug auf jahreszeitlichen Verlauf, Dauer sowie Intensität im Detail dargestellt. Danach hatte insbesondere die vornehmlich auf sicker-feuchten und häufig überschwemmten Wiesen erfolgte Frühjahrsvorweide mit ihrem früh sprießenden, eiweißreichen Grasfutter wegen der allgemein sehr geringen Winterfuttervorräte eine große landwirtschaftliche Bedeutung für den Erhalt der Viehbestände im System der alten Dreizelgenwirtschaft. Sie bewirkte jedoch eine starke Abschöpfung der verfügbaren Nährstoffvorräte im zeitigen Frühjahr, so dass sich der nachfolgende Aufwuchs erntefähiger Dörrfutterbestände ohne Ausgleichsdüngung jahreszeitlich stark verzögerte. Hiervon profitierten vor allem Wiesen-Pflanzenarten mit langsamer und jahreszeitlich später Entwicklung sowie nicht abgefressene „Unkräuter“. Die typischen Wiesentiere, wie z.B. die so genannten Wiesenbrüter, waren im Hinblick auf ihre Fortpflanzung zwischen Frühjahrsvorweide und später Mahd optimal eingenischt. Abschließend werden erste Vorschläge zur Verbesserung der extensiven Bewirtschaftung und Pflege artenreichen Grünlands formuliert.

Grazing of Meadows from the Middle Ages to Recent Times in Central Europe – Early spring grazing and basic information on the maintenance of species-rich grasslands

Referring to historical findings the study focuses on the grazing of meadows with cattle, horses, and sheep during the Middle Ages and early Modern Times in terms of seasonal progress, duration and intensity. The investigations show that particularly the grazing on moist and frequently flooded meadows in early spring was very important due to their early sprouting and high-protein fodder, since in the system of the former three-field rotation the winter stocks were rather meagre. This pasturing however led to a high absorption of the available nutrient stores in early spring, leading to a significant delay of the subsequent growth of harvestable grass for haying, if there was no compensating manuring. This delay mainly promoted plants with a slow and late development and spared “weeds“. The reproduction timing of the typical animals of these meadows, e.g. the so-called meadow breeders, ideally fit into this period between early spring grazing and a late mowing.

The study concludes with first proposals how to improve extensive cultivation and how to maintain species-rich meadows.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Seit ihrer Entstehung im frühen Mittelalter war, mit Ausnahme der letzten 150 bis 200 Jahre, neben der Mahd die zusätzliche Beweidung der meisten Futterwiesen in der kollin-submontanen Stufe Mitteleuropas ein integraler Bestandteil ihrer Bewirtschaftung (Kapfer 2010). Die regelmäßige Beweidung der einschnittigen Herbst- und der zweischnittigen Öhmd-/Grummetwiesen erfolgte in Form der Frühjahrsvor- und der Herbstnachweide. Bei den ebenfalls einschnittigen Heuwiesen erfolgte mit der Sommernachweide statt des zusätzlich möglichen Öhmdschnitts ein zusätzlicher Beweidungsgang. Es ist zu vermuten, dass diese Beweidungsgänge, die in Form der großflächig extensiven Hutweide erfolgten, wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung der typischen Pflanzen- und Tierarten des Wiesengrünlands ausübten, das heute als artenreiches Grünland i.w.S. im Fokus des Naturschutzes steht (Veen et al. 2009).

Um die Zusammenhänge zwischen regelmäßiger jahreszeitlicher Beweidung und Artenreichtum der Wiesen klarer herauszuarbeiten, soll im Folgenden die Bewirtschaftung der Wiesen während der Zeit der alten Dreizelgenwirtschaft (ca. 600 bis 1770/1850), als dem Bodennutzungssystem mit einem Anteil von 80 bis 85 % an der gesamten Existenz der Wiesenwirtschaft, und deren Implikationen für den Biotop- und Artenschutz im Detail dargestellt werden. Hierzu wird auf mittelalterliche und frühneuzeitliche Archivalien, neben einzelnen Gebietsakten vor allem auf so genannte ländliche Rechtsquellen wie Dorf- und Gemeindeordnungen zurückgegriffen, in denen das Wirtschaftsleben eines Dorfes nach allgemeinem Übereinkommen aufgezeichnet wurde (Abb. 1). Beginn und Ende bestimmter Bewirtschaftungsgänge im bäuerlichen Jahresablauf wurden dabei meist an Heiligen-Geburtstagen, den so genannten Lostagen, festgemacht (Flad 1991). Will man diese jedoch zeitlich annähernd richtig einordnen, müssen die mittelalterlichen Lostage aufgrund der Kalenderreform von 1582 (Grotefend 1991) um etwa zehn Tage nach hinten korrigiert werden. Um diesbezüglich Klarheit zu schaffen, werden im Folgenden ggf. beide Datumsangaben parallel aufgeführt (z.B. „Alt-Georgi“, 23. April, ca. 03. Mai heutiger Zeitrechnung).

2 Die Frühjahrsvorweide der Wiesen

Da im Bodennutzungssystem der alten Dreizelgenwirtschaft die Wintervorräte an Dörrfutter aufgrund der, verglichen mit heute, generell niedrigen Erträge sehr knapp waren, musste darauf geachtet werden, die Einstallung des Viehs im Winter so kurz wie möglich zu halten. Nur Melkkühe und ihre in der Regel mitten im Winter geborenen Kälber erhielten Heu und Öhmd, das übrige Vieh wurde allein mit Futterstroh durchgefüttert (Flad 1987). Deshalb magerten die Tiere im Winter in der Regel mehr oder minder stark ab. Ein zeitiger Weidegang im Frühling war somit zur Erhaltung der Rinderbestände eine unbedingte Notwendigkeit.

Für die erste nachwinterliche Weide kamen nur die in der Regel auf feuchten, nährstoffreicheren Auenstandorten liegenden Wiesen in Frage, da das auf ihnen wachsende Gras am frühesten wieder austrieb. Die Krautschicht der noch magereren Hutviehweiden und Wälder entwickelte sich erst später im Jahr.

Die Beweidung erfolgte überwiegend im Rahmen der gemeinschaftlich ausgetriebenen Dorfviehherden unter den Gemeindehirten mit ihren Helfern und Hunden (Abb. 2). Die privaten Wiesen waren in dieser Zeit „offen“, durften also von der Dorfherde „befahren“ werden. Die Wiesen wurden nicht nur mit der Kuhherde, sondern auch von anderen Nutztierarten des Dorfes besucht. Da jedoch die Kuhherde die wirtschaftlich größte Bedeutung besaß, hatte sie den Vortritt („Die küehürtten sollen … auff den wissen mit dem vieh den vorgang haben…“; Ebermergen vor 1589, Kiessling & Steiner 2005). Die Weide mit Schweinen war auf den Wiesen nicht erlaubt, da diese durch Wühlen große Schäden anrichteten. Bestand in einem Dorf neben der Rinderhut auch eine – meist verpachtete – Schafhut, so hatte diese ausnahmsweise den Vortrieb vor den Rindern (Grundner-Culemann 1977, Schöller 1973), da Schafe nach vorangegangener Rinderbeweidung nicht mehr auf der Wiese fressen.

Der Beginn der gemeinschaftlichen Frühjahrsvorweide der Wiesen war mit keinem festen Termin verbunden. Er richtete sich nach dem von der Witterung abhängigen Beginn des Graswuchses und nach der Höhe der zur Neige gehenden Wintervorräte. Er wurde von der Dorfgemeinde jedes Jahr aufs Neue gemeinsam festgelegt. Grundsätzlich konnte sie beginnen, sobald der Schnee geschmolzen war und die Witterung überhaupt einen Austrieb zuließ (Schöller 1973). So sollte sich z.B. in Mönchsrot (Landkreis Ansbach) 1563 der Hirte ab Ende Februar „…zu sanct Peters stul feür (Alt-Petri Stuhlfeier, 22. Februar, ca. 04. März heutiger Zeit) mit allen dingen rüsten… und …„seinen stecken hinter der tür lainen“ haben, sich also für den ersten Austrieb bereithalten (Kiessling & Steiner 2005). Im nahen Hohenaltheim (Landkreis Donau-Ries) gebot die Dorfordnung (undatiert, ca. 15 Jh.) sogar einen noch früheren Termin: „Item die hyrtten sellen auß triben, wen die liechtmeß (Alt-Lichtmess, 02. Februar, ca. 12. Februar heutiger Zeit) kumpt, so gott der her zu selbiger zit wettr geit“ (Kiessling & Steiner 2005). In der frühen Neuzeit lagen die Austriebstermine meist später, so z.B. in Lauterbach im bayerischen Donauried (Landkreis Dillingen a. d. Donau) Ende des 18. Jh. im Durchschnitt der Jahre am 09. April (StAA 1) und am Südfuß des Schweizer Juras bei Lausanne im Jahr 1762 am 15. April (Anonymus in Kauter 2002).

Zuweilen schonte man die Winterfuttervorräte und die kälteempfindlicheren laktierenden Kühe dadurch, dass man das robustere Schmal- oder Kleinvieh (Jungvieh bis zwei Jahre) schon einige Wochen vor dem Großvieh (Kuhvieh) auf die Wiesen „ausschlug“, so z.B. in Heroldingen (Gemeindeordnung 1564) im Landkreis Donau-Ries Mitte März bzw. Anfang April (Kiessling & Steiner 2005).

Entgegen dem flexiblen Beginn der Fratz war ihr Ende ein über Jahrhunderte festgelegter Kalendertag, der im Wirtschaftsjahr der Dorfbewohner einen festen Platz einnahm.

In der Regel endete die Vorhut der Wiesen an Alt-Georgi (23. April) bzw. Neu-Walpurgis (01. Mai heutiger Zeit). Zuweilen wurde nach Einführung des neuen Kalenders aber am Georgitag festgehalten und damit das Ende von Anfang Mai auf 23. April neuer Zeit vorverlegt.

Längere, bis in den Mai hinein andauernde Frühjahrsvorweideperioden finden sich vor allem in größeren markungsfreien Wiesenkomplexen, wo oft mehrere Anlieger-Gemeinden weideberechtigt waren. Dort musste im Gegensatz zur eigenen Gemarkung nicht auf die Heuerträge der mehrheitlich aus anderen Dörfern stammenden Wiesenbesitzer Rücksicht genommen werden. So endete im bayerischen Donauried (Lauterbach und Pfaffenhofen, Landkreis Dillingen a. d. Donau) die Frühjahrsvorweide der „markgenossenschaftlich“ genutzten Wiesen erst am Heiligkreuztag (13. Mai heutiger Zeit) und dauerte im Schnitt 33 Tage (StAA 1; Zellner 1919/1922). Auf den ebenfalls markgenossenschaftlich genutzten Riedwiesen des Donautals bei Riedlingen an der Donau (Landkreis Biberach) erfolgte die Frühjahrsvorweide der weideberechtigten Gemeinden im 18. Jh. zuerst mit Schafen bis zum 01. Mai, danach mit Pferden und Rindern sogar bis zum 19. Mai heutiger Zeit (Flad 1987) und dauerte somit besonders lange.

Vereinzelt finden sich Hinweise auf eine unterschiedlich lange Dauer der Frühjahrsvorweide in Abhängigkeit vom Wiesentyp. Herbstwiesen durften verbreitet bis etwa Mitte Mai, Heu- und Öhmdwiesen dagegen nur bis Anfang Mai vorbeweidet werden. So berichtet z.B. die (undatierte, wohl mittelalterliche) Öffnung von Örlikon/Schweiz: „Man sol ouch die feissen wisen ierlich ze mitten abrellen (also etwa Anfang Mai heutiger Zeit) bannen und die magern wissen ierlich an dem meyen abende“ (Mitte Mai heutiger Zeit; Grimm 1869). In Goslar am nördlichen Harzrand durften Ende des 18. Jh. die Grummetwiesen (= Öhmdwiesen) ebenfalls bis 01. Mai heutiger Zeit und die Herbstwiesen zwei Wochen länger bis etwa 13. Mai („alter Maitag“) beweidet werden. Bei schlechter Witterung wurden im Notfall sogar „stets Ausnahmen“ bis zum 22. Mai heutiger Zeit gemacht. In dieser Bergregion wurde also bei langen Wintern die Frühjahrsvorweide der Wiesen bis weit in den Mai hinein verlängert (AG Harzer Rotvieh 1998).

Über die Art und Weise des Überhütens der Wiesen ist im Einzelnen nur wenig überliefert. Aufgrund des geringen Aufwuchses und der Gefahr des starken Zertretens des spärlichen Grüns sollte die Frühjahrsvorweide jedoch nicht stehend, sondern „mit getribener ruten“ bzw. „mit fliehender Geisel“, also ziehend erfolgen (Carlen 1970). In Goslar im Harz sollte es „mit gehöriger Mäßigung“ geschehen. Die Wiesen sollten nicht „aus“ oder „tot“ gehütet werden, sondern die Herden sollten in beständigem Gehen gehalten werden (Grundner-Culemann 1977), wie man es heute noch von der Hüteschäferei kennt.

Das Behüten der Wiesengebiete erfolgte vergleichsweise großräumig. So war z.B. die Weide in Ebermergen (Landkreis Donau-Ries) so geregelt, dass pro Wiese bzw. Wiesengebiet zwei Tage Beweidung in der Woche angesetzt waren (Ebermergen, Landkreis Donau-Ries, vor 1589, Kiessling & Steiner 2005; Grünsberg, Landkreis Nürnberger Land, in Schöller 1973).

Im Zusamried bei Donauwörth durften einzelne, durch größere Gräben geteilte Wiesengewanne ebenfalls jeweils höchstens zwei bis drei Tage mit Rindern und Pferden beweidet werden (StAA 1).

Die kollektive Frühjahrsvorbeweidung der Wiesen durfte deren Ertragskraft nicht zu stark beeinträchtigen. Deshalb war sie in nassen Jahren oder nach Überschwemmungen eingeschränkt, da dann die Gefahr bestand, dass durch übermäßigen Tritt zu große Schäden auf den Wiesen entstanden (Lerchenbühl, Landkreis Donau-Ries, 1801; Kiessling & Steiner 2005). Im Harz sollte deshalb nur „in trockenen Zeiten“ gehütet werden (Grundner-Culemann 1977). Auch in Fulda war die Weide bei Regenwetter nicht gestattet (Carlen 1970). Im Lauterbacher Ried (Teil des Zusamrieds) forderten im Jahre 1810 die auswärtigen Wiesenbesitzer, dass „vom königlichen Landgericht die Frühjahrs(vor)weide der Lauterbacher Herde auf der Stelle abgestellt werde … zumal die Wiesen durch das heuer im Frühjahr sich ergebene große Wasser (Überschwemmung), welches mehrere Tage andauerte, gänzlich erweichet seyn und folglich hierauf die Fruchtbarkeit der Oberfläche von dem scharfen Dritt des Viehes gänzlich zerstöret werde …“ (StAA 1).

3 Die Bannung der Wiesen oder die „geschlossene Zeit“

Mit dem Wechsel der Dorfherden am Ende der Frühjahrsvorweide auf die Hutanger und Heiden sowie Brachzelgen und Wälder wurden die Wiesengebiete für Vieh und Mensch gebannt. In den mittleren Höhenlagen Süddeutschlands war wohl Alt-Georgi (Neu-Walpurgis, 01. Mai heutiger Zeit) das am weitesten verbreitete Datum für den Beginn des Wiesenbanns. „Die Wiese geht ins Heu, ist St. Georgstag vorbei“ (Flad 1991). Noch bis in unsere Zeit hat sich dieser Tag als das Datum in Erinnerung gehalten, ab dem nicht mehr über Wiesen gegangen werden darf (vgl. Einschränkung des Betretungsrechtes der freien Landschaft in den Naturschutzgesetzen).

Um zu verhindern, dass das Vieh nach der Bannung noch auf die Wiesen gelangen konnte, mussten die einzelnen Besitzer ihre Wiesen dort, wo sie ohne Hecken an das umgebende Weideland grenzten, mittels mobiler Zäune „einschlagen“, so dass die einzelnen Wiesenareale als Ganzes dann „geschlossen“ waren. Dabei ist zu berücksichtigten, dass Heu- und Öhmdwiesen im selben Wiesengebiet nicht gemischt untereinander lagen. Vielmehr beinhalteten die einzelnen Wiesenbereiche (Gewanne) entweder nur Herbst-, Heu- oder Öhmdwiesen.

Während der Bannzeiten durften die Wiesengebiete von Niemandem betreten oder befahren werden. Damit wurde z.B. dem Diebstahl durch Grasen begegnet. Hunde mussten in dieser Zeit „gebengelt“, also mit einem um den Hals hängenden Holzstock versehen werden (Flad 1991), damit sie kein Vieh durch die Wiesen treiben oder Wild hetzen konnten. Darüber wachte der Flurschütz oder Öschhay, in großen Wiesengebieten besonders verpflichtete „Anger- und Grashaye“ oder „Riedgrafen“ (StAA 1).

Die Bannung der einmähdigen Herbstwiesen auf den eher mageren Wiesenstandorten dauerte ursprünglich rund 13 Wochen bis zum Beginn der Mahd des „alten“ Heus, die in Süddeutschland verbreitet an Alt-Jacobi (25. Juli bzw. 04. August heutiger Zeit) begann. Dieser Termin galt 1762 auch am Fuß des Schweizer Juras (Anonymus in Kauter 2002).

Die Bannung der ebenfalls einmähdigen Heuwiesen auf den eher fetteren Wiesenstandorten dauerte in der Regel nur bis Anfang Juli (Alt-Johanni, 24. Juni, ca. Neu-St. Ulrich, 04. Juli heutiger Zeit), also nur neun Wochen (Rudelstetten 1698, Kiessling & Steiner 2005). Da „zu Anfang des Monaths die gemeinen Wiesen gehauen werden“ trug der Juli in früheren Zeiten den Beinamen „Heumonat“ (Zincke 1731). Weil die Heuwiesen gleich nach der Heuernte wieder in die gemeine Viehweide einbezogen wurden, nannte man sie auch „Etzwiesen“ (Hollenbach, Hohenlohekreis 1661; Wintterlin 1922).

Die Bannung der einmähdigen Heuwiesen konnte fallweise durch die Gemeinde, der das Weiderecht nach dem Heuschnitt zustand, verlängert werden, um statt der Sommernachweide einen zweiten Aufwuchs (Öhmd) für den Verkauf zu gewinnen. So hatte z.B. die Gemeinde Demmingen (Landkreis Heidenheim/Brenz) ausweislich der Gemeinderechnungen der Jahre 1778 bis 1794 bedeutende Einnahmen aus „aufgefangenem und verkauftem Gromath“ (StALb F188, Bü 1013). Die Bannung wurde mittels eines auf der Wiese eingeschlagenen Steckens, an dem eine Handvoll Stroh (so genannter Strohschaub, Strohwisch oder Pfandwisch) aufgebunden war, markiert (Oberrackoldshausen, Hohenlohekreis, 1601; Wintterlin 1922).

Die Bannung der zweimähdigen Öhmd- bzw. Grummetwiesen auf den fetteren Standorten dauerte über den ersten Heuschnitt hinweg bis zum Beginn des zweiten Schnitts, des Öhmds oder Grummets, der in mittleren Lagen verbreitet um Alt-Bartholomäi (24. August, ca. 03. September heutiger Zeit) einsetzte. Der Zeitraum der Bannung war bei ihnen mit ca. 16 bis 18 Wochen somit am längsten.

4 Die Mahd der Wiesen

Mit dem gemeinschaftlich festgelegten Ende der Bannung konnte mit der Mahd (in der Regel mit der Langsense) und Ernte der Wiesen begonnen werden. Der genaue Termin für den Beginn der Mahd orientierte sich zwar an den Lostagen, je nach Wetter konnte aber auch schon bis zu drei Tage vorher gemäht werden (Hainsfarth 1594, Landkreis Donau-Ries; Kiessling & Steiner 2005).

Für die Mahd der Wiesen durfte man sich nicht allzu viel Zeit lassen. Denn innerhalb einer gewissen Zeit nach Ende der Bannzeit mussten alle Wiesen eines Wiesengewanns „leer“ sein, damit das Vieh wieder ungehindert darauf weiden konnte (Grundner-Culemann 1977). So sollte z.B. in Megesheim (Landkreis Donau-Ries) ein jeder „sich befleyssen, das es (das Ried nach der Heumahd ab Alt-Johanni) in zwayen oder dreyen tagen gelert werde“ (Kiessling & Steiner 2005). Was in Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) 1435 auf den Heuwiesen bis acht Tage nach St. Ulrich (04. Juli, 14. Juli heutiger Zeit) nicht abgeerntet war, durfte von der gemeinen Dorfherde überweidet werden („so mugents die von Peytigo wol frezan“; Grimm 1869). Spätestens am alten St. Michaelstag (29. September, 09. Oktober heutiger Zeit) mussten alle Wiesen wieder für das Dorfvieh offen sein (z.B. Frauenstein, Stadt Wiesbaden, 15. Jh., oder Koldingen, Region Hannover; Grimm 1869). Dass sich die Ernte in der Regel über Wochen hinzog, zeigt eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1762 vom Südfuß des Schweizer Juras, denn „die zweyte heuernte ist … vorbey, nachdem man den ganzen monat (September) hindurch damit beschäftigt gewesen war…“, obwohl die Witterung dazu sehr günstig war (Anonymus in Kauter 2002).

5 Die Nachweide der Wiesen

Mit dem Beginn der Herbstweide wartete man nicht, bis wieder etwas nachgewachsen war, sondern nutzte offensichtlich die nach der (groben) Mahd mit der Sense noch vorhandenen Aufwuchsreste (Grundner-Culemann 1977). Die gemeinschaftliche Herbstnachweide dauerte in der Regel bis Alt-Martini (11. November, ca. 21. November heutiger Zeit; „Martini treibt’s Vieh ei“, Flad 1991), gelegentlich auch bis Alt-Katharina (25. November, ca. 06. Dezember; „Nikolaus läßt ma’s nemme naus“; Flad 1991). Wenn das Wetter es zuließ, weidete man so lange, bis einsetzender Schneefall ein weiteres Weiden verhinderte (AG Harzer Rotvieh 1998).

Nachdem man das Vieh möglichst lange auf der Weide gehalten hatte, schlachtete (oder verkaufte) man alle Tiere, die man nicht durch den Winter füttern konnte (Rösener 1987). Ein Teil des Viehs wurde aber wohl auch schon ab Spätsommer verkauft (Zincke 1731).

Im 19. Jahrhundert umfasste die Herbstweidesaison in Südwestdeutschland nach Häfener (1847) im Mittel immerhin noch etwa 30 Weidetage.

6 Die landwirtschaftliche Bedeutung der Vor- und Nachweide der Wiesen

Die Vor- und Nachbeweidung der Wiesen stellte keine vernachlässigbare Nebennutzung der Wiesen dar, sondern besaß eine große Bedeutung für die Erhaltung der im Winter nur sehr unzureichend versorgten Viehbestände. Nach der langen entbehrungsreichen Winterszeit erholte sich das Vieh durch die Wiesenweide wieder schnell von Mangelerscheinungen. Die proteinreiche Frühjahrsvorweide („…dieweil sie das süße Gras bald zu geniessen bekommen…“) bedeutete quasi einen Kraftfutterschub für die Kälber, weshalb diese dann schneller wuchsen und weniger Verluste erlitten (Beck 1993). Die Fratz führte nach der langen Stallhaltung zu einer intensiven Brunst der Kühe, so dass das Trächtigwerden begünstigt wurde. Daneben war die späte Frühjahrsweide auch für die Produktion von Butter und Butterschmalz wichtig, denn „… die Majen Butter, das ist die, so im Majo ausgerühret wird, … vor die allerbeste das gantze Jahr durch gehalten (wird) …“.(Florinus in Beck 1993).

Die große Bedeutung der Wiesenvorweide in wirtschaftlicher Hinsicht für die Dorfgemeinde soll am Beispiel des Zusamrieds, eines ursprünglich 1 400 ha großen Auen- und Moorgebietes innerhalb des heutigen Donaurieds, an der Grenze der Landkreise Dillingen a. d. Donau und Donau-Ries bei Donauwörth gelegen, besonders verdeutlicht werden [heute größtenteils Schutzgebiet nach Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) sowie FFH-Richtlinie (92/43/EWG), Wiesenbrütergebiet mit Resten von Wiesenknopf-Silgenwiesen mit Arten der Stromtalwiesen]. Dort beweidete die Lauterbacher Gemeinde 464 ha Heu- und Öhmdwiesen, teilweise in Koppelhut mit zwei Nachbargemeinden. Der mittlere jährliche, durch Beweidung vom Lauterbacher Vieh abgeschöpfte Ertrag betrug laut eines Schätzungsprotokolls von 1810 rund 1 740 dt Trockenmasse Grünfutter, wovon ca. 60 % auf die Frühjahrsvorweide entfielen. Obwohl der nutzbare Trockenmasseertrag pro Hektar je nach Standort nur zwischen 3,5 und 9 dt lag, betrug der jährliche Nutzwert dieses „Kraftfutters“ rund 1400 Gulden, was zu damaliger Zeit für die berechtigten Gemeindemitglieder eine große Einnahmequelle darstellte. Die Weiderechte im Ried erlaubten ihnen eine ansehnliche Viehhaltung, die mittelbar auch ihren wenig fruchtbaren, weil sandigen Äckern zugute kam, „welche all bekanntermaßen bey jedem Anbau im Wintrigen und Sömmrigen widerhollt gedüngt werden müssen“. Hinzu kam, dass die regelmäßig überschwemmten Auewiesen keiner zusätzlichen Düngung bedurften. Folglich verwundert es nicht, dass die Vor- und Nachweide trotz eines 1811 zustande gekommenen Vergleichs mit Ausweitung der Bannung erst um 1896 eingestellt wurde, als das Ried endgültig durch großflächige Entwässerungsmaßnahmen kultiviert und in reine Mähwiesen (ohne Vor- und Nachweide) umgewandelt wurde (StAA 2).

7 Wirkungen der Vor- und Nachbeweidung auf Standort und Ertrag

Die Beweidung der Wiesen, insbesondere die Frühjahrsvorweide, bewirkte einen starken Nährstoffentzug, der den ohnehin nur geringen Vorrat verfügbarer Nährstoffe schon zu Beginn der Vegetationsperiode stark abschöpfte. Kurzfristig führte dies zu einer mehr oder minder starken Verzögerung und Ertragsminderung des nachfolgenden Wiesenaufwuchses. Langfristig musste sie zu einer starken Ausmagerung des Bodens führen. Der Nährstoffentzug wurde durch die im zeitigen Frühjahr noch vergleichsweise kurze tägliche Beweidungszeit mit überwiegendem Abkoten während der noch längeren Aufenthaltszeiten im Stall verstärkt.

Die Wirkungen der Beweidung der Wiesen auf Standort und Ertrag waren im Detail sehr vielfältig. So unentbehrlich die Frühjahrsvorbeweidung angesichts oft allzu geringer Winterfuttervorräte war, so waren die negativen Auswirkungen einer zu intensiven und zu lange andauernden Vorweide auf den nachfolgenden Heuertrag durchaus auch schon den mittelalterlichen Bauern bekannt (Flad 1987). Am bedeutendsten waren die Minderung und die Verzögerung des nachfolgenden Heuschnitts durch langes und intensives Vorweiden. So wurde z.B. durch eine Wiesenvorweide mit Schafen (die im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts teilweise die Stelle der nun ganzjährig eingestallten Rinder übernahmen) bis Ende März eine 25-%ige Ertragsminderung der untersuchten Wiesen festgestellt (Weiss 1927, zit. in Klapp 1971). Das Nachwachsen des Bestandes wurde durch Vorweide um so mehr verlangsamt, je früher und je länger der junge Aufwuchs befressen wurde.

Bei einer Ausdehnung der Vorweide in den Mai hinein kommt es, besonders bei warmer Witterung, zu einer besonders starken Verzögerung des nachfolgenden Heu-Aufwuchses (Klapp 1971). So hieß es in einem Gutachten zur Frühjahrsvorweide der Goslarer Bergwiesen im Jahr 1867: „Durch die längere Hütung als bis zum 1. Mai leiden die Wiesen gewaltig, indem der Frühjahrskeim, der am 1. Mai bereits vorhanden ist, vollständig vernichtet wird …. der Frühjahrskeim, wenn er einmal abgefressen ist, kommt in seiner Güte nicht wieder“ (Grundner-Culemann 1977).

Die Herbstweide wurde dagegen durch das Festtreten des Grases und die Unterdrückung der schädlichen Moosbildung sowie die Düngung durch das Weidevieh als günstig für den Wiesenertrag betrachtet (Grundner-Culemann 1977). Bei sehr langer Beweidung bis in den Winter hinein wurde jedoch eine ähnliche Wirkung wie bei starker Frühjahrsvorweide befürchtet.

Nach Wegfall der Frühjahrsvorweide kam es auf den Wiesen zu einer deutlichen Vorverschiebung der durchschnittlichen Mahdzeiten um sieben bis zehn Tage.

8 Wirkungen der Vor- und Nachbeweidung auf Vegetation und Fauna

Die Vegetation der Wiesen (mit Ausnahme der Wässerwiesen sowie der Hägewiesen nach Gartenrecht; Kapfer 2010) war bis zum Ende der alten Dreizelgenwirtschaft noch stark von den wenig veränderten Standortbedingungen, der durchweg extensiven Bewirtschaftung sowie dem dynamischen Einfluss des zeitweise darauf weidenden Viehs bestimmt. Sie dürfte einen stark dynamischen und kleinräumig stark wechselnden Charakter sowie eine enge Verzahnung aufgewiesen haben. Dadurch war sie klassifizierenden Methoden wenig zugänglich, weshalb es nicht verwundert, dass sich die „klassische“ Pflanzensoziologie erst später entwickelte und sich die Botaniker bzw. frühen Vegetationsgeografen dieser Zeit mit gewichteten Pflanzenlisten und ranglosen, nach dominanten Arten benannten Bestandstypen beschränkten (Tab. 1).

Insbesondere die Frühjahrsvorweide der (feuchten) Wiesen bewirkte eine intensive Steuerung der Vegetationsentwicklung durch selektiven Eingriff in die Konkurrenzverhältnisse der Grünlandarten. Sie war überwiegend eine „Grasweide“. Infolge der intensiven, aber überwiegend flachen Bewurzelung der Gräser sind diese in der Lage, den durch die frühe Erwärmung der obersten dünnen Schicht der Auenböden durch Mineralisation freigesetzten Stickstoff schnell aufzunehmen und in Wachstum umzusetzen. Hinzu kommt, dass die Gräser bei Erwärmung ihre schon im Vorjahr in den Wurzeln und Sprossbasen gespeicherten Nährstoffe mobilisieren und in den Spross „pumpen“, um dort den Photosyntheseapparat aufzubauen. Vor allem auf sickerfeuchten Standorten ist die schnelle Begrünung der Wiesen im Frühjahr augenscheinlich (zusätzlicher Herantransport von warmem Wasser und Nährstoffen; Abb. 3). Tiefer wurzelnde Kräuter entwickeln sich erst später, da sich die tieferen Bodenschichten erst später erwärmen. Die Frühjahrsvorweide auf den Wiesen erfasste deshalb sehr selektiv die früh austreibenden, also jungen, schmackhaften Gräser mit vor dem Schossen sehr hohen Konzentrationen an Mineralstoffen und Eiweiß. Schnellwüchsige Futtergräser wurden dadurch als Matrixarten zurückgedrängt. Giftige oder sich später entwickelnde Kräuter profitierten durch Freistellung.

Wegen der durch die Frühjahrsvorweide bedingten späten Heumahd konnten, zumindest auf den Herbstwiesen, alle Wiesenpflanzenarten ihre individuelle Entwicklung bis zur Samenreife und zum Ausstreuen der Samen vollständig abschließen. Spätentwickler wie der Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), die Raupenfutterpflanze von Wiesenbläulingen, waren den Wirkungen der Frühjahrsbeweidung nicht direkt ausgesetzt und konnten sich so ungestört entwickeln. Ein großer Teil der Population konnte sich wegen des späten Mahdtermins, der sich häufig wegen der Witterung bis Mitte September hinzog, bis zur Samenreife entwickeln.

Aber auch Frühentwickler wie z.B. das vom Vieh nicht gefressene Salep-Knabenkraut (Orchis morio) („das gemeine Knabenkraut“; Stebler 1898) profitierten durch Freistellung und konnten ihre Entwicklung vollständig abschließen. Einzelne mechanische Verluste durch Tritt konnte die Population in diesem System leicht verkraften.

Während der Frühjahrsvorweide entstanden zudem durch den Tritt und das Wälzen der Tiere weidebedingte Kleinstandorte wie z.B. offene Rohbodenstellen, die wiederum Keimnischen bildeten und damit den Populations-Turnover der Wiesenpflanzen förderten. Punktuelle Dungstellen führten zu einer begrenzten Nährstoffzufuhr, die vor allem den eher mesotraphenten Matrix-Arten zugute kam. Durch Mischbeweidung aus Rindern und Pferden, die häufig erfolgte, stellten diese Dungstellen (Geilstellen) keine landwirtschaftlichen Probleme dar. So entstand durch Vor- und Nachweide ein vielfältiges temporäres Standortsmosaik innerhalb der Wiesengebiete.

Die Frühjahrsvorweide der Wiesen hatte neben den Wirkungen auf die Wiesenflora auch bedeutende direkte und indirekte Einflüsse auf die Habitatqualität wiesenbewohnender Tierarten. So kam das Braunkehlchen (Saxicola rubetra), ein typischer Vertreter der so genannten Wiesenbrüter (vgl. Oppermann und Spaar in Oppermann & Gujer 2003), bis Mitte des 20. Jahrhunderts noch in allen Grünland-Landschaften Mitteleuropas vor, zählt jetzt aber zu den stark bedrohten Arten der Roten Listen. Dieser Zugvogel, der Ende April aus den Überwinterungsgebieten zurück kommt, konnte sein Brutgeschäft in den ab Anfang/Mitte Mai gebannten Wiesen bis Ende Juli (Flüggewerden der Jungen, eine Brut) ohne Störungen durchführen. Neben dem ungestörten Brutplatz dürfte die Frühjahrsvorbeweidung mit ihren Kotresten, dem von ihr ausgelösten kleinräumigen Standortmosaik sowie dem von ihr infolge Ausmagerung ermöglichten Artenreichtum ein großes Nahrungsangebot an Invertebraten bewirkt haben. Die Dunghaufen, das Mosaik aus intensiv und nur extensiv abgefressenen Stellen sowie der späte lichte und lückige Aufwuchs schufen optimale Habitatstrukturen.

Trotz seines frühen Brutbeginns muss ein weiterer typischer Vertreter der Wiesenbrüter, der Große Brachvogel (Numenius arquata), ebenfalls mit der Frühjahrsvorweide zurecht gekommen sein. Aufgrund der praktizierten „ziehenden“ Hütebeweidung dürfte diese gegenüber Rindern durchaus streitbare Art sowohl im Frühjahr als auch im Sommer (Heuwiesen) mit dieser Bewirtschaftung zurechtgekommen sein. Bei Nutzung als Herbstwiese profitierte sie von der langen Bannung der Wiesengebiete.

Auch manche heute nach der FFH-Richtlinie geschützte Schmetterlingsarten wie z.B. der Dunkelblaue Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) waren mit ihren Raupenfutterpflanzen (Großer Wiesenknopf – Sanguisorba officinalis) und ihren Zwischenwirten (verschiedenen Ameisenarten – Myrmica spec.) hinsichtlich ihrer Reproduktion optimal in die Bewirtschaftungssysteme der alten Dreizelgenwirtschaft eingepasst. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass diesbezügliche Untersuchungen zur Habitatbindung dieser Art eher heterogene Ergebnisse lieferten (u.a. Geissler-Strobel 1999, Völkl et al. 2008). In neueren Versuchen zur ganzjährigen Beweidung mit tendenziell ähnlichen extensiven Wirkungen konnten auch positive Bestandsentwicklungen dieser Arten verzeichnet werden (Lange et al. 2007 in Bunzel-Drüke et al. 2008).

Untersuchungen zur Laufkäferfauna in großflächigen, ganzjährigen und extensiven Beweidungssystemen zeigten, dass manche Laufkäferarten wie z. B. Aphodius prodromus vor allem bei Beweidung in den Monaten März und April sowie Oktober hohe Individuenzahlen aufwiesen (Reisinger 2005). Sie scheinen optimal an die Frühjahrsvorweide und Herbstnachweide der Wiesen angepasst zu sein.

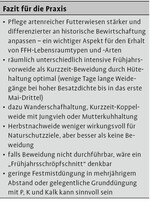

9 Folgerungen und Hinweise für den Arten- und Biotopschutz

Die historische Vor- und Nachbeweidung der Wiesen wird in der einschlägigen grünland- bzw. landschaftspflegebezogenen Naturschutzliteratur (z.B. Briemle et al. 1993, Dierschke & Briemle 2008, Jedicke et al. 1996, Nowak & Schulz 2002, Oppermann & Gujer 2003, Schreiber et al. 2009, Spatz 1994) zwar gelegentlich erwähnt, ohne allerdings hieraus Konsequenzen für die Pflege oder extensive Bewirtschaftung der Wiesen abzuleiten. Offensichtlich wird der ehemaligen Vor- und Nachweide der Wiesen nur eine zu vernachlässigende Bedeutung als marginale „Nebennutzung“ beigemessen. Gedanklich wird so die Bewirtschaftung der Wiesen auf ihre namengebenden Hauptnutzungen, im Wesentlichen die ein- oder zweimalige Mahd, reduziert.

Aus den dargestellten agrarhistorischen Befunden, den autökologischen Ansprüchen sowie den daraus erwachsenden spezifischen Problemen der ehemals wiesentypischen Tier- und Pflanzenarten in unseren heutigen Kulturlandschaften kann jedoch abgeleitet werden, dass die zeitweise Beweidung der Wiesen durch die direkte Formung von Pflanzenbestand und Standort, insbesondere die systemimmanente Ausmagerung, einen nachhaltigen Einfluss auf die Habitatqualität des gemähten Grünlands ausgeübt hat. Es zeigt sich, dass die typischen Tier- und Pflanzenarten der Wiesen in den kollinen und submontanen Lagen Mitteleuropas über mehr als 1 000 Jahre optimal in die Bewirtschaftungsabfolgen der Wiesen der alten Dreizelgenwirtschaft eingenischt waren. In den heutigen, modernen Grünlandnutzungssystemen, aber auch in üblichen Pflegeregimen können sie nur schwer überleben.

Die Pflege artenreicher Futterwiesen sollte deshalb stärker und differenzierter an die historische Bewirtschaftung angepasst werden. Die Situation heutigen Pflegegrünlands ist aufgrund fehlender Frühjahrsvor- und Herbstnachweide, meist höherer Trophiegrade und klimawandelbedingter, schnellerer Erwärmung im Frühjahr durch jahreszeitlich sehr früh einsetzendes, schnelles Wachstum der Bestände und vergleichsweise hohe Phytomasseerträge gekennzeichnet. Die Pflegeregime nehmen darauf entweder mit generell späten Mahdterminen keine Rücksicht oder führen dadurch erzwungenermaßen zu vergleichsweise frühen Mahdterminen, an denen viele typische Wiesenarten ihre Fortpflanzung noch nicht abgeschlossen haben. Jahreszeitlich späte Schnitttermine sind nur in Verbindung mit vorausgehender ausmagernder Frühjahrsvorweide historisch verbürgt und in Bezug auf den Artenschutz sinnvoll.

Für die Frühjahrsvorweide wäre eine Kurzzeit-Beweidung in Form der Hütehaltung optimal. Stoßweiser Auftrieb mit wenigen, kurzzeitigen Weidegängen (wenige Tage) bei hoher Besatzdichte bis in das erste Mai-Drittel hinein erscheint dabei besonders sinnvoll. Vereinzelt könnte eine Frühjahrsvorweide z.B. bei noch vorhandener Wanderschafhaltung betrieben werden. Denkbar wäre aber auch eine Kurzzeit-Koppelweide mit Jungvieh oder eine Integration in Systeme der ganzjährigen Freiland-Mutterkuhhaltung.

Herbstnachweide dürfte in Bezug auf die erhofften Naturschutzwirkungen weniger wirkungsvoll sein. Bei Frühjahrsvorbeweidung könnte ggf. auf Herbstnachweide verzichtet werden. Allerdings sollte die zeitweise Beweidung der Wiesen nicht auf bestimmte Teilaspekte wie die Ausmagerung reduziert werden. So dürfte eine Herbstbeweidung allein schon wegen den positiven Wirkungen auf die Avifauna (Durchzügler etc.) günstig sein. Andererseits wäre eine Herbstbeweidung besser als keine Beweidung. Insbesondere eine bis Winteranfang andauernde, starke Herbstnachweide könnte ähnliche Wirkungen wie eine Frühjahrsbeweidung entfalten.

Falls keine Beweidung organisiert werden kann, wäre ggf. alternativ auch eine jährlich streifenweise wechselnde Frühjahrsvormahd zumindest teilweise zielführend („Frühjahrsschröpfschnitt“; Abb. 4). Die optimale Aufwuchshöhe hierfür dürfte bei rund 10 bis 15 cm liegen. Das dabei gewonnene eiweißreiche Erntegut dürfte ohne Probleme auch in der modernen Landwirtschaft, z.B. in Biogasanlagen, verwertet werden können.

Je länger die Beweidung bzw. ein Schröpfschnitt in den Mai hineingezogen wird, desto stärker werden die Wachstumsverzögerungen und (bei Beweidung) die aus Naturschutzsicht wünschenswerten Selektionswirkungen sein. Entsprechend später kann dann der Heuschnitt erfolgen. Andererseits könnte es dabei zunehmend zu Konflikten mit der Wiesenfauna, z.B. Wiesenbrütern, kommen, so dass vorsichtshalber ein differenziertes Vorgehen erforderlich würde, indem etwa Wiesenbereiche mit Brutgelegen von Zielarten ausgespart blieben.

Bei dauerhaftem Frühjahrsschröpfschnitt wäre ggf. im Abstand mehrerer Jahre eine geringe Festmistdüngung sinnvoll, um die Nährstoffzufuhr durch das fehlende Abkoten zu ersetzen. Dieser sollte dann möglichst im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr ausgebracht werden. Bei der Ausbringung wäre eine möglichst unregelmäßige Verteilung angebracht. Bei fehlender organischer Düngung wäre gegebenenfalls je nach Standort (insbesondere bei oberflächlich versauerten, organischen Böden; Düttmann & Emmerling 2001) auch eine gelegentliche Grunddüngung mit Phosphor, Kalium und langsam verfügbarem Kalk sinnvoll (Bindung vieler Kräuter an basenreiche Standorte).

Die genannten Hinweise können nur erste, auf der Hand liegende Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der extensiven Bewirtschaftung, Pflege und Wiederherstellung artenreicher Wiesen darstellen und sollen allenfalls Anregungen für zukünftige Forschungsvorhaben und Praxisexperimente sein. Diese erscheinen im Hinblick auf die Erhaltung von mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510) und Bergmähwiesen (LRT 6520) der FFH-Richtlinie, speziell in den ehemaligen Stromtalwiesengebieten an Donau und Rhein (Donath et al. 2006), besonders dringlich.

Dank

Herrn Franz Roßmann, vulgo „Glaser-Franz“, Landwirt i.R., Dischingen-Demmingen, Landkreis Heidenheim/Brenz, gewidmet. Dem Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach (Schwaben) sei für die Bereitschaft, im Rahmen von Planungsaufträgen auch Archiv-Recherchen zur Geschichte der Landnutzung zu finanzieren, gedankt.

Quellen und Literatur

Ungedruckte Quellen

Staatsarchiv Augsburg (StAA)

1) Kurbayerische Herrschaften, Reichspflege Wörth 1326, 1326a

2) Bezirksamt Wertingen 962

Staatsarchiv Ludwigsburg (StALb)

F188, Bü 1013

Gedruckte Quellen

Grimm, J. (1869): Weisthümer. Sechster Teil, bearb. von Richard Schroeder, Göttingen.

Wintterlin, F. (1922): Württembergische Ländliche Rechtsquellen. Hg. von der Königlich Württembergischen Kommission für Landesgeschichte, Bd. 2: Das Remstal, das Land am mittleren Neckar und die Schwäbische Alb. Stuttgart.

Literatur

AG Harzer Rotvieh (1998): Harzer Hirten, Harzer Kühe in Geschichte, Gegenwart und Zukunft? Papierflieger, Clausthal-Zellerfeld.

Beck, R. (1993): Unterfinning. Beck, Müchen.

Briemle, G., Fink, C. Hutter, C.-P. (1993): Wiesen, Weiden und anderes Grünland. Weitbrecht, Stuttgart.

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Fink, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): „Wilde Weiden“. Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V. ABU, Bad Sassendorf-Lohne.

Carlen, L. (1970): Das Recht des Hirten. Scientia, Aalen.

Dierschke, H., Briemle, G. (2008): Kulturgrasland. Ulmer, Stuttgart.

Donath, T.W., Bissels, S., Handke, K., Harnisch, M., Hölzel, N., Otte, A. (2006): E+E Vorhaben „Stromtalwiesen“ – Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung. Natur und Landschaft 81 (11), 529-535.

Düttmann, H., Emmerling, R. (2001): Grünland-Versauerung als besonderes Problem des Wiesenvogelschutzes auf entwässerten Moorböden. Natur und Landschaft 76 (6), 262-269.

Flad, M. (1987): Hirten und Herden – ein Beitrag zur Geschichte der Viehhaltung in Oberschwaben. Landkreis Biberach (Hrsg.; Kreisfreilichmuseum Kürnbach), Federsee-Verlag, Bad Buchau.

– (1991): Das bäuerliche Jahr. Überlieferte Monatsbilder und Arbeitsregeln aus dem Schwäbischen. Schwäbischer Bauer, Ravensburg.

Geissler-Strobel, S. (1999): Landschaftsplanungsorientierte Studien zu Ökologie, Verbreitung, Gefährdung und Schutz der Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge Glaucopsyche (Maculinea) nausithous und Glaucopsyche (Maculinea) teleius. Neue Entomolog. Nachr. 44, 1-105.

Grotefend, H. (1991): Taschenbuch der Zeitrechnung. Hahnsche Buchhandlung, Hannover.

Grundner-Culemann, A. (1977): Die Goslarer Hut und Weide. Beitr. Geschichte Stadt Goslar 31, 206 S.

Häfener, F. (1847): Der Wiesenbau in seinem ganzen Umfange. Carl Mäcken’s, Reutlingen und Leipzig.

Jedicke, E., Frey, W., Hundsdorfer, M., Steinbach, E. (1996): Praktische Landschaftspflege. Ulmer, Stuttgart.

Kapfer, A. (2010): Beitrag zur Geschichte des Grünlands Mitteleuropas. Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (5), 133-140.

Kauter, D. (2002): „Sauergras“ und „Wegbreit“? Die Entwicklung der Wiesen in Mitteleuropa zwischen 1500 und 1900. Stuttgart.

Kiessling, R., Steiner, T. (Hrsg., 2005): Die ländlichen Rechtsquellen aus der Grafschaft Oettingen. Veröff. Schwäb. Forschungsgemeinschaft R. 5b, Bd. 2.

Klapp, E. (1965): Grünlandvegetation und Standort. Parey, Berlin/Hamburg.

– (1971): Wiesen und Weiden. Parey, Berlin/Hamburg.

Nowak, B., Schulz, B. (2002): Wiesen. Verla

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.