Natura 2000: günstiger Erhaltungszustand durch Verträge

Der Beitrag befasst sich mit dem Schutz von pflegeabhängigen Natura-2000-Lebensraumtypen durch Verträge in Österreich. Es zeigte sich, dass für die hier betrachteten Wiesengesellschaften kein ausreichender Schutz besteht und in diesem Punkt bei den zuständigen Landesbehörden große Unsicherheiten bestehen. Als Hemmnisse für den Vertragsabschluss wurden bürokratischer Aufwand, Zeitdruck, personelle Engpässe, Kommunikationsprobleme, fehlende Managementpläne und Unsicherheiten im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel genannt. Ohne ein entsprechendes Monitoring sei auch eine Erfolgskontrolle erschwert.

Von den befragten Landwirten nutzen immerhin 91 % Vertragsschutzprogramme. Es zeigt sich in den betrachteten Räumen dann, wenn keine Sonderkulturen bestehen, auch eine hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von diesen Förderungen. Nach Ablauf der Vertragsdauer ist bei rund 50 % der Flächen von einer unverändert beibehaltenen Nutzung auszugehen. Dabei ergaben sich deutliche regionale Unterschiede. In weidedominierten Wiesengesellschaften wie am Dürrenstein und bei Betrieben, die zusätzlich auch Sonderkulturen wie Weinbau betreiben, ist eher von einer weiteren Fortführung der traditionellen Nutzung auszugehen, in Gebieten mit kleinstrukturierter Grünlandwirtschaft oder Bereichen mit hohem Intensivierungspotenzial, wie im Südoststeirischen Hügelland, ist eine Fortführung der bisherigen Nutzung dagegen weniger wahrscheinlich.

Natura 2000: Favourable Conservation Status via Contracts – Austrian example of grassland communities requiring maintenance measures

The study focussed on the protection of the Natura 2000 habitat types requiring maintenance measures via contracts in Austria. The investigations show that the meadow communities analysed are not sufficiently protected, and there is large uncertainty amongst the state authorities responsible. Main reasons for the lack of contracts are bureaucratic efforts, pressure of time, staff shortages, communication problems, nonexisting management plans and uncertainties as to the availability of financial means. The lack of appropriate monitoring structures additionally impedes efficiency controls.

91 % of the farmers interviewed are at least participating in the official contract programmes for nature conservation. If they do not cultivate specialised crops the farmers also show a large economic dependency on these programmes. It can be supposed that after the contract period on about 50 % of the fields the land use type will remain unchanged. There are, however, significant regional differences: The traditional cultivation methods are usually continued in the regions dominated by pastures, such as the ‚Dürrenstein‘, and on farms also cultivating specialised crops, such as viticulture. In regions with small-scale grassland cultivation or in areas with a high intensification potential, such as the highlands in South-eastern Styria, the continuation of the present land use is less likely.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

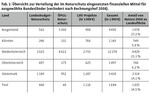

Zu den Besonderheiten des Schutzgebietskonzeptes Natura 2000 gehört – insbesondere im Vergleich mit entsprechenden nordamerikanischen Konzepten (vgl. Prutsch et al. 2008) – auch der Schutz von anthropogen entstandenen, nutzungsabhängigen Lebensraumtypen. Diese Lebensraumtypen können nur dann in einem günstigen Erhaltungszustand verbleiben oder diesen wieder erreichen, wenn eine auf Dauer dem Lebensraumtyp entsprechende Nutzung fortgeführt wird. Viele Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sehen wie Österreich vor, solche Lebensraumtypen vor allem durch den Abschluss von Verträgen mit den Grundeigentümern zu sichern (vgl. Art. 6 Abs.1 FFH-Richtlinie). Insbesondere aus Gründen der Akzeptanz wurde bereits bei der Meldung vielfach der Verzicht auf hoheitlichen Schutz durch die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete oder geschützter Landschaftsbestandteile angekündigt. Das ÖPUL, das Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft, wird hierfür in Anspruch genommen (BMLFUW 2007, 105). Wie in vielen anderen europäischen Mitgliedstaaten wird dieses Programm durch die Europäische Union kofinanziert. Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung von Natura 2000 auch durch LIFE-Projekte. Diese Förderung wird vielfach noch durch einen speziellen länderspezifischen Vertragsnaturschutz ergänzt.Tab.1 zeigt die Verteilung der Mittel am Beispiel von ausgewählten österreichischen Bundesländern. Die besondere Bedeutung der ÖPUL zur Umsetzung von Maßnahmen in der landwirtschaftlich genutzten Flur zeigt sich besonders in Niederösterreich, dem Burgenland und mit deutlichem Abstand in der Steiermark.

Der freiwillige Vertragsabschluss soll dementsprechend auch zukünftig großflächig rechtliche und administrative Schutzformen ersetzen. In dem Maße, wie die Umsetzung dieser in vielen Fällen politischen Vorgabe nun ansteht, stellt sich die Frage, ob und inwieweit sich dieses Ziel umsetzen lässt. Aus diesem Hintergrund resultieren die folgenden Forschungsfragen, die am Beispiel verschiedener Regionen in Österreich diskutiert werden sollen:

Wie viele Landwirte sind zum Vertragsabschluss bereit oder beabsichtigen seine Fortführung?

Wie hoch muss der Anteil abgeschlossener Verträge in einem Natura-2000-Gebiet sein, um eine Verschlechterung ausschließen zu können?

Welche Anreize könnten einen Vertragsabschluss fördern?

2 Methode

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus einem Experteninterview und einer Befragung von Landwirten in Natura-2000-Gebieten zusammen. Im Rahmen der Expertenbefragung wurden Vertreter aus Naturschutzabteilungen aus acht Bundesländern befragt. Weitere fünf Experten kamen aus dem Bereich spezialisierter Planungsbüros sowie zwei Vertreter von NGOs. Darüber hinaus wurden Vertreter aus den zuständigen Fachbehörden, dem Lebensministerium und dem Umweltbundesamt herangezogen. Wegen der Erfahrung bei der Bewirtschaftung von Bergwiesen wurden auch die Agrarbezirksbehörde Steiermark und aufgrund der rechtlichen Bezüge auch Vertreter einer einschlägigen Anwaltskanzlei in die Befragung miteinbezogen. Alle ausgewählten Experten beschäftigen sich seit mehr als fünf Jahren mit dem Thema.

Bei der Befragung der Landwirte wurde großer Wert darauf gelegt, solche Betriebe in die Untersuchung zu integrieren, bei denen die oben genannte Fragestellung auch relevant ist. Dazu wurden zunächst aus der Liste der Lebensraumtypen der Gruppe „Natürliches und naturnahes Grünland“ (vgl. Ellmauer & Traxler 2000, 25) drei Lebensraumtypen ausgewählt, in denen eine Bewirtschaftung zur Evaluierung erforderlich ist. Dazu zählen folgende Lebensraumtypen:

Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silikatböden,

Berg-Mähwiesen,

Magere Flachland-Mähwiesen.

Der Lebensraumtyp Artenreiche montane Borstgrasrasen (FFH-Code: 6230) besiedelt nährstoffarme, saure Böden von der kollinen bis in die subalpine Höhenstufe. Der überwiegende Teil der Rasen wurde durch traditionelle extensive Nutzung, wie Beweidung oder einschürige Mahd, geschaffen und erhalten. Bei Nutzungsaufgabe kommt es zur Ausbreitung von Zwergsträuchern oder Adlerfarn und schließlich zur Wiederbewaldung. Die Fläche dieses Lebensraumtyps liegt in Österreich bei ca. 190000ha. Der Lebensraumtyp zählt hier zu den gefährdeten Biotoptypen. Die Gefährdungsursachen sind Nutzungsaufgabe und anschließende Verbuschung, Aufforstung sowie Nutzungsintensivierung (Düngung, Kalkung), Grundwasserabsenkung und Entwässerung, direkte Zerstörung durch Umbruch in Ackerland sowie Siedlungsentwicklung.

Der auch als „Goldhaferwiese“ bezeichnete Lebensraumtyp Berg-Mähwiesen (FFH-Code: 6520) umfasst artenreiches Grünland der Lagen oberhalb von ca. 1000m Seehöhe. Die extensive Bewirtschaftung – die Wiesen werden nur ein- bis zweimal jährlich gemäht und kaum gedüngt – bewirkt eine artenreiche Pflanzenzusammensetzung. Die traditionelle extensive Nutzung ist notwendig, um die Wiesen zu erhalten. Bei Einstellen der Mahd breiten sich Saumarten aus. Charakteristisch ist das verstärkte Auftreten von Doldenblütlern. In weiterer Folge leitet das Aufkommen von Gehölzen zur Wiederbewaldung über. Bei starker Düngung kommt es zur Umwandlung der Bestände in produktive und artenarme Grünlandtypen. Aufgrund des Verbreitungsschwerpunktes in den Alpen besitzt Österreich eine besondere Verantwortung für die Erhaltung dieses Lebensraumtyps. Die Fläche wird derzeit auf ca. 100000ha geschätzt. Die Berg-Mähwiesen sind vor allem durch Intensivierung und Nutzungsaufgabe (Verbuschung, Aufforstung) in den höheren Lagen gefährdet. Außerdem spielt der Flächenverlust durch Siedlungsentwicklung eine Rolle. Der Biotoptyp ist regional bereits stark gefährdet.

Zum Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiesen (FFH-Code: 6510) zählen Wiesen, welche aufgrund nur mäßig intensiver Bewirtschaftung eine artenreiche Vegetation aufweisen. Das Spektrum reicht von Wiesentypen auf relativ trockenen Standorten (z.B. Salbei-Glatthaferwiese) bis zu feuchten Ausprägungen (z.B. Fuchsschwanz-Frischwiese). Die Wiesen werden traditionell jährlich mit Stallmist gedüngt und ein- bis zweimal, selten auch dreimal gemäht. Die Fläche des Lebensraumtyps umfasst ca. 10000ha. Nach der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Österreichs gilt dieser Lebensraumtyp als stark gefährdet bis gefährdet.

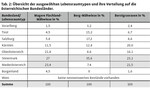

Die Auswertung des Vorkommens der drei Lebensraumtypen in den verschiedenen Bundesländern (vgl. Tab. 2) zeigte, dass die Bundesländer Steiermark und Niederösterreich durch hohe Flächenanteile eine besondere Verantwortung für die Erhaltung dieser Lebensraumtypen besitzen.

Aus diesem Grund wurden Befragungsräume in diesen beiden Bundesländern ausgewählt. Im Bundesland Niederösterreich wurden aufgrund der Beschreibungen in den Standarddatenbögen Betriebe in den Bereichen Ötscher – Dürrenstein, Wachau – Jauerling und Nördliche Randalpen (Hohe Wand – Schneeberg und Rax) ausgewählt. In der Steiermark waren es die Bereiche der Hochalpen der östlichen Wälzer Tauern und Seckauer Alpen, die Ennstaler Alpen und Teile des Südoststeirischen Hügellandes.

In allen für die Befragung ausgewählten Bereichen kommen einer oder mehrere der so genannten Lebensraumtypen vor. Insgesamt wurden dort 50 Landwirte befragt. 50% der befragten Betriebe führen ihren Hof im Haupterwerb. Der Anteil der biologisch wirtschaftenden Betriebe ist dabei überproportional und liegt bei 37% (im österreichischen Durchschnitt sind es 11,7%). Bedingt durch die oben dargestellte regionale Auswahl überwiegt die Grünlandwirtschaft. Dadurch, dass auch in der Wachau befragt wurde, kommen auch Betriebe mit Sonderkulturen (meist Obst- und Weinbau) vor. Die Größenverteilung der Betriebe liegt zwischen 5 und 100ha. Rund ein Drittel umfasst Kleinbetriebe bis 10ha, ein weiteres Drittel umfasst die Betriebsgröße zwischen 10 und 20ha, 24% der Höfe umfassen 20 bis 50ha. Großbetriebe über 50ha waren zu 11% an der Befragung beteiligt.

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse der Expertenbefragung

3.1.1 Bedeutung des vertraglichen Schutzes

Die zuständigen Vertreter aus den Fachbehörden auf Bundes- und Landesebene betonen die eingangs erwähnte Präferenz für einen vertraglichen Schutz. Wie erwartet werden die erhöhte Akzeptanz aufgrund der Freiwilligkeit und die dadurch verbesserte Chance, die Belange des Naturschutzes umzusetzen, als wichtigste Gründe genannt. Darüber hinaus wurde herausgestellt, dass diese Präferenz auch dem politischen Willen auf Bundes- bzw. Landesebene entspräche.

Weiterhin seien bei hoheitlich geschützten Gebieten – so die Fachleute aus der Praxis – die Entschädigungsmöglichkeiten schwieriger. Kritische Äußerungen gab es dahingehend, ob aufgrund der starken Abhängigkeit von europäischer Kofinanzierung ein dauerhafter Schutz durch das Instrument des Vertragsnaturschutzes wie bisher gewährleistet werden kann.

3.1.2 Umfang des vertraglichen Schutzes

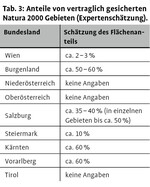

Die Anteile der Natura-2000-Flächen, die bereits durch Verträge vertraglich abgesichert sind, schätzen die Experten wie in Tab. 3 und Abb.1 dargestellt ein.

Bei der Frage, ob die in Tab. 3 genannten Anteile ausreichen, um den erfolgreichen Schutz zu gewährleisten, gingen die Meinungen der Experten weit auseinander. Die Meinungen reichten von ausreichenden Verhältnissen bis zu einer erforderlichen Erhöhung des vertraglichen Schutzes.

3.1.3 Anteil des vertraglichen Schutzes an einen Lebensraumtyp

Um den erforderlichen Anteil eines vertraglichen Schutzes in einem Bereich mit einem pflegeabhängigen Lebensraumtyp diskutieren zu können, wurde den Experten folgende Frage gestellt: „Wie viel Prozent einer Natura-2000-Fläche, wie z.B. des Lebensraumtyps Goldhaferwiese, sollten ihrer Meinung nach vertraglich abgesichert werden, um dem Schutzziel zu genügen (das heißt, es tritt keine Verschlechterung ein).“

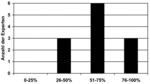

Die Meinungsäußerungen der Experten ergaben ein sehr unterschiedliches Bild (vgl. Abb.1). Das gilt in besonderem Maße für die behördlichen Vertreter der Länder. Überraschend war, dass mehrheitlich nicht von einer vollständigen Schutzverpflichtung ausgegangen wurde. Aus der Sicht der fachlich zuständigen Bundesbehörden ist zunächst – entsprechend dem flächendeckenden hoheitlichen Schutz – auch von einem flächendeckenden vertraglichen Schutz (d.h. rund 100%) auszugehen.

Als Zielvorstellung gaben dies auch die privaten Planungsbüros an. Einige meinten, dass jedoch nur maximal 75% wirklich realistisch erreichbar seien.

Die meisten Ländervertreter gehen von einem mindestens erforderlichen Schutzanteil von 50 bis 75% aus. Nur einer der Ländervertreter gibt an, dass möglichst die ganze Fläche erreicht werden sollte, wobei einige Experten in dieser Frage auch unsicher waren.

Alle Experten, die einen Anteil von weniger als 100% für ausreichend erachtet haben, wurden gefragt, welche Anforderungen sie in diesem Fall an die Vertragsabschlüsse haben. Die in diesem Zusammenhang geäußerten Leitbilder und Zielvorstellungen reichen von einer erforderlichen Fokussierung auf besonders wertvolle Bereiche über ein die ganze Fläche überziehendes Mosaikkonzept mit verbindenden Korridore bis hin zu unspezifischen Aussagen, die auf gebietsbezogene Einzellösungen verweisen.

3.1.4 Vertragsdauer

Im Hinblick auf die Dauer von Verträgen in Natura-2000-Gebieten sollte die Laufzeit der Verträge möglichst lang sein. Die bisherige Praxis im Rahmen von ÖPUL, die in der Regel zwischen fünf und sieben

Jahren liegt, wird daher als unteres Limit gesehen. Anzustreben wären zehn bis 20 Jahre. Im Gegensatz zu den Flächenanteilen ist hier die Übereinstimmung sehr groß. Die Abwicklung durch die Naturschutzbehörde – bei ÖPUL-Verträgen in Kooperation mit der Agrarmarkt Austria (AMA) – wird ebenfalls positiv gesehen. Nur bei speziellen Fachbereichen, wie der Förderung im almwirtschaftlichen Bereich, könnte das Hinzuziehen eingeführter Experten vorteilhaft sein.

Viel Vertrauen und eine große Erwartungshaltung setzen alle Experten in die Managementplanung, der eine Schlüsselrolle im Hinblick auf Vertragsabschlüsse, Inhalte und Akzeptanz zugeordnet wird.

3.1.5 Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit des Schutzes

Aus der Sicht der Experten bedeuten die Vertragsabschlüsse in vielen stark parzellierten Landschaften einen hohen bürokratischen Aufwand, der bei den zuständigen Fachbehörden aufgrund von Personalmangel häufig zu Zeitdruck führt und sich negativ auf die möglicherweise erforderliche Beratungsleistung auswirkt. Diese Problematik wird vielfach noch dadurch verschärft, dass der Umfang der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel oft erst sehr spät bekannt ist.

Weiterhin weisen mehrere Experten darauf hin, dass noch immer deutliche Kommunikationsprobleme und eine eingeschränkte Akzeptanz gegenüber den Naturschutzbehörden vorherrschen. Im Hinblick auf die Inhalte ist das weitgehende Fehlen von Managementplänen unbefriedigend. Darüber hinaus sollten im Idealfall zur Gewährleistung geeigneter Maßnahmen, Pflegeintervalle usw. auch Monitoringergebnisse und Ergebnisse von Erfolgskontrollen vorliegen.

Für den Erfolg des vertraglichen Schutzes wären nach der überwiegenden Expertenmeinung auch eine Kontrolle bzw. Überwachung notwendig, die die Einhaltung der Vereinbarungen überprüft. Vergleichbare Ansätze gibt es derzeit lediglich in Finnland, Schweden und Großbritannien (vgl. Oréade-Brèche 2005, 11)

3.2 Ergebnisse der Befragung von Landwirten

3.2.1 Kenntnisse zur Lage im Natura-2000-Gebiet

Obschon, wie eingangs dargestellt, nur Landwirte mit pflegeabhängigen Le-bensraumtypen im Natura-2000-Gebiet in die Befragung einbezogen worden, wusste rund ein Drittel der befragten Landwirte nicht, dass sie Flächen im Natura-2000-Gebiet besitzen. Auch unter denjenigen mit Flächen in den Schutzgebieten konnte nur knapp die Hälfte Angaben zu den betroffenen Flächenanteilen machen.

3.2.2 Aktuelle und zukünftige Nutzung des Vertragsnaturschutzes

Rund 51% der betroffenen Landwirte nehmen derzeit Programme des Vertragsnaturschutzes in Anspruch. 9% hatten früher Verträge, haben diese jedoch aus ökonomischen Gründen nicht fortgeführt. Landwirte mit laufenden Verträgen wurden nach ihrem zukünftigen Verhalten gefragt. Die Mehrheit würde im Anschluss an die Laufzeit des Vertrages wieder einen solchen mit ähnlichem Inhalt abschließen.

Zu den wichtigsten Gründen, einen Vertrag nicht fortzuführen, gehörten die unsichere Preisentwicklung in der Landwirtschaft und der Wunsch nach betriebswirtschaftlicher Flexibilität. Darüber hinaus spielen auch der bürokratische Aufwand, die unzureichende Beratung, das Vorhandensein alternativer Nutzungsoptionen und eine kritische Einstellung gegenüber dem Naturschutz eine wichtige Rolle.

Insgesamt zeigt sich eine sehr hohe Akzeptanz des Förderinstruments ÖPUL. Auf die Frage nach der wirtschaftlichen Bedeutung geben nur 22% der Betriebe an, dass ein Wegfallen der Förderung keinen Einfluss auf den betrieblichen Fortbestand hat. Die Mehrzahl der Betriebe mit Besitzanteilen in Natura-2000-Gebieten hält bei Wegfallen negative Effekte und eine Gefährdung des betrieblichen Fortbestandes für möglich. Bei 22% ist von einer akuten Gefährdung auszugehen.

Diese Ergebnisse spiegeln auch eine hohe Abhängigkeit von diesem Förderinstrument wider (vgl. dazu auch den europäischen Vergleich bei Ruschkowski & von Haaren 2008, 333).

3.2.3 Auswirkungen auf die pflegeabhängigen Lebensraumtypen im Natura-2000-Gebiet

Im Hinblick auf die eingangs beschriebenen Lebensraumtypen, die von den befragten Landwirten aktuell gepflegt werden, ist – vor allem im Hinblick auf eine mögliche Verschlechterung – die Frage relevant, ob sich, falls kein Vertragsabschluss möglich ist, die Bewirtschaftungsweise der pflegeabhängigen Lebensraumtypen ändert.

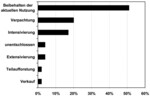

Abb. 2 zeigt, dass etwa die Hälfte die Flächen unverändert weiterbewirtschaftet würde. Die Maßnahmen Verkauf, Verpachtung, Extensivierung und (Teil-)Aufforstung weisen darauf hin, dass das Einkommen aus dem ÖPUL für die aktuelle Betriebsführung notwendig ist. Wenn dieser finanzielle Zuschuss wegfällt, wird eine der genannten Maßnahmen in Erwägung gezogen. Durch Intensivierung, aber auch bei Aufforstung und Extensivierung, sind Verschlechterungen für die ausgewählten Wiesengesellschaften mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Diese sind auf rund einem Viertel der Flächen vorherzusehen.

3.2.4 Tendenzen in den betrachteten Landschaftsräumen und Lebensraumtypen

Im Natura-2000-Gebiet Ötscher Dürrenstein wurde ein hoher Kenntnisstand zu den Flächenanteilen im Schutzgebiet festgestellt. In der Tendenz ist von einer Fortführung der Nutzung der hier meist beweideten Borstgrasrasen und den gemähten Goldhaferwiesen auszugehen. Der Anteil der Landwirte, die ihre Bewirtschaftung auch bei Wegfall von ÖPUL beibehalten würden, ist hoch.

Im FFH-Gebiet Wachau – Jauerling sind im Hinblick auf die vorliegende Fragestellung die mageren Glatthaferwiesen in Verbindung mit offenen Trockenlebensräumen von besonderer Bedeutung. Die Betriebsstruktur unterscheidet sich deutlich von den anderen Regionen, da die Mehrheit über Sonderkulturen (Weinbau) verfügt. Daraus ergibt sich eine geringe Abhängigkeit von zusätzlichen Einkommen aus dem ÖPUL. Es dominiert die konventionelle Bewirtschaftung.

Die Fortführung der Bewirtschaftung und Pflege der oben genannten Lebensraumtypen hängt damit vor allem von den Sonderkulturen ab. Eine Steuerung durch Verträge ist daher eingeschränkt möglich. Eine Aufgabe und Nutzungsänderung ist derzeit jedoch ebenfalls eher unwahrscheinlich. Ökonomische Einbußen können durch die Sonderkulturen offenbar abgemildert werden.

Im FFH-Gebiet Hohe Wand – Schneeberg – Rax sind die untersuchten Lebensraumtypen in den letzten Jahrzehnten flächenmäßig stark zurückgegangen. Ursachen dafür waren sowohl Nutzungsintensivierung als auch Nutzungsaufgabe mit Verbrachung oder Aufforstung. Es dominiert die Grünlandwirtschaft mit Viehhaltung. Die oben genannten Tendenzen würden sich, wenn kein Vertragsnaturschutz oder andere Schutzgründe vorliegen, weiter fortsetzen und verschärfen.

Es zeigt sich, dass vor allem die kleinen Betriebe unsicher sind, ob sie weiter Verträge abschließen sollen. Ohne ÖPUL würden sie ihre Flächen nicht weiter bewirtschaften, sondern eher verpachten. Etwa die Hälfte der größeren Betriebe würde bei Auslaufen von Verträgen die Bewirtschaftung intensivieren. Der Anteil von Landwirten, die unabhängig von Förderungen die bisherige Bewirtschaftung weitgehend unverändert fortführen würden, ist in diesem Natura-2000-Gebiet am geringsten.

Das FFH-Gebiet in den östlichen Wälzer Tauern und Seckauer Alpen wird in Bezug auf die untersuchten Lebensraumtypen von almwirtschaftlich genutztem Grünland dominiert. Dies gilt auch für das FFH-Gebiet Ennstaler Alpen und Gesäuse. Es dominieren bei der Befragung biologisch wirtschaftende Betriebe. Etwa die Hälfte der Betriebe würde nach Auslaufen des Vertrages die Nutzung wie bisher fortsetzen. Es handelt sich tendenziell um eher kleinstrukturierte Betriebe. Je kleiner, desto geringer ist auch hier die Tendenz zur Fortführung der Pflege.

Im FFH-Gebiet im Südoststeirischen Hügelland sind zusammenhängende Wiesengebiete durch Nutzungsintensivierung in Hanglagen sehr stark zurückgegangen. Die befragten Landwirte arbeiten hier alle konventionell. Nebenerwerbsbetriebe dominieren. Bereits heute ist die Kritik an vertraglichen Regelungen groß. Bei Auslaufen der Verträge würde nur einer der befragten Landwirte die Nutzung wie bisher fortsetzen. Die Tendenz zur Intensivierung durch Zusammenpachten von Flächen aus teilweise kleinen Betriebe ist groß. Die befragten größeren Betriebe stehen dem Vertragsabschluss deutlich kritischer gegenüber.

3.2.5 Anreize zur Fortführung von Verträgen

Im Zusammenhang mit der Bereitschaft, neue Verträge abzuschließen oder diese fortzuführen, wurde bereits deutlich, dass ökonomische, aber auch soziale Rahmenbedingungen einen Einfluss auf diese Entscheidung haben. Dieser Aspekt wurde auch mit den Landwirten diskutiert. In Tab. 4 sind die Ergebnisse hierzu dargestellt.

Neben der verstärkten unmittelbaren Förderung (ÖPUL) sind finanzielle Zuschüsse zu Maschinen und Geräten wichtig. Dies wünschen sich vor allem die biologisch wirtschaftenden Betriebe.

Die unentgeltliche Hilfe durch Fremdarbeiter ist von vielen Landwirten als eine sehr hilfreiche Maßnahme eingestuft worden. Gerade in der Landwirtschaft gibt es saisonbedingte Arbeitsspitzen, bei denen eine zusätzliche Arbeitskraft sehr hilfreich wäre.

Etwas überraschend ist das hohe Interesse an Gratis-Weiterbildungsmöglichkeiten. Diese Maßnahme wäre mit relativ geringen finanziellen Mitteln und mit mäßigem organisatorischem Aufwand umzusetzen.

Die professionelle Hilfe beim Betriebsmanagement ist immerhin noch bei der Hälfte der Landwirte auf Interesse gestoßen. Einige Landwirte haben hierbei angegeben, dass sie diese Hilfe nicht benötigen, da sie sich jederzeit Informationen zum Betriebsmanagement bei der Landwirtschaftskammer holen können. Ein Drittel der Landwirte gab an, dass eine stärkere persönliche Betreuung, zum Beispiel durch einen eigenen Gebietsbetreuer, von Interesse wäre.

Die Verleihung von Auszeichnungen liegt als eigene Maßnahme quasi auf dem letzten Platz. Die meisten Landwirte gaben an, sie können mit einer Auszeichnung, Urkunde oder Ähnlichem nichts anfangen. Lediglich jene, die ihre Produkte ab Hof verkaufen oder Zimmer vermieten, sind an solchen Auszeichnungen stärker interessiert.

Sehr interessant ist, dass die beiden Maßnahmen, die die Vertragsdauer betreffen, fast gleich auf den letzten Plätzen landen. Diejenigen, die einen kürzeren Vertrag wollen, haben dies meist damit begründet, dass eine höhere Flexibilität von Vorteil wäre. Die biologisch wirtschaftenden Betriebe stehen einer Verlängerung der Vertragsdauer kritischer gegenüber als die konventionellen Betriebe.

Jene Landwirte, die eine längere Vertragsdauer wünschen, möchten dadurch eine längerfristige finanzielle Sicherheit haben, die es erlaubt, langfristige Investitionen in der Landwirtschaft zu tätigen (z.B. Maschinen).

Die Antworten wurden auch im Hinblick auf die Gebietsgröße ausgewertet. Dabei ergaben sich folgende Unterschiede: Den Wunsch nach Hilfen durch Fremdarbeiter äußerten vor allem größere Betriebe im Haupterwerb. Die unentgeltliche Weiterbildung wurde prinzipiell von vielen Landwirten als sinnvoll erachtet, nur die Landwirte der kleinsten Betriebsklasse fanden diese nicht so sinnvoll.

4Diskussion und Ausblick

Der Bericht des österreichischen Rechnungshofs zu Natura 2000 hebt die Bedeutung des Schutzgebietssystems für bislang extensiv genutzte Flächen hervor.

Dieser „strategischen“ Verbesserung des Naturschutzes in Zahlen steht, wie die Expertenbefragung zeigt, nur eine eingeschränkte Umsetzung gegenüber. Folgendes Zahlenspiel verdeutlicht die Gefahr, die mit dieser aktuellen Umsetzungspraxis verbunden ist: Von den durch Verträge zu schützenden Lebensräumen gibt es derzeit durchschnittlich erst für 50% Verträge. Nach Auslaufen des Vertrages ist auf rund 50% der Fläche von einer unveränderten Nutzung auszugehen. Für die betrachteten Wiesenlebensräume in den ausgewählten Lebensräumen bedeutet dies, dass effektiv nur etwa ein Viertel mit hoher Wahrscheinlichkeit unverändert erhalten bleibt. Damit ist klar, dass derzeit eine Verschlechterung der betrachteten Wiesengesellschaften nicht ausgeschlossen werden kann. Die aufgezeigte Problematik legt die Betrachtung zusätzlicher hoheitlicher Naturschutzmaßnahmen nahe.

Diskutiert wird in diesem Zusammenhang ein rahmengebender hoheitlicher Schutz, der klarstellt, welche Handlungen mit dem Schutzzweck keinesfalls vereinbar sind. Es würde den Schutz vor wesentlichen Beeinträchtigungen des Lebensraumes (vgl. Rechnungshof 2008, 8) gewährleisten.

Alternativ könnte dann, wenn keine Bereitschaft zum Vertragsabschluss bestünde, mehr als bisher ein hoheitlicher Schutz an dessen Stelle vorgeschlagen werden. Die Wahlmöglichkeit „hoheitlicher Schutz oder Vertrag“ könnte, so Vertreter des Naturschutzes, auch zu einem vollständigen vertraglichen Schutz führen. Abb. 3 fasst die Ergebnisse der Befragung von Experten und Landwirten bezogen auf die Einflussfaktoren zusammen.

Eine wichtige Voraussetzung für den Vertragsabschluss sind – aus der Sicht der Fachleute –die Managementpläne. Auch der österreichische Rechnungshof stellte die Bedeutung der Managementpläne im Hinblick auf eine zielgerichtete und langfristige Sicherung heraus, kritisierte jedoch deren Heterogenität (Rechnungshof 2008, 123). Eine rechtliche Verbindlichkeit sei für dieses dynamische Planungsinstrument nicht erforderlich. Die Managementpläne sollten nach Auffassung des Rechnungshofes den Landesregierungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden, um eine „gewisse Selbstbindung“ hinsichtlich der Umsetzung der Pläne und auch für die damit verbundenen Kosten sowie Verantwortlichkeiten zu erreichen (Rechnungshof 2008, 124).

Aus der Untersuchung des Rechnungshofes, der vorliegenden Studie, aber auch aus anderen Arbeiten (Dettweiler 2007, Fuchs et al. 2009) lässt sich ableiten, dass eine Gebietsbetreuung eine große Hilfe im Hinblick auf einen Vertragsabschluss darstellt. In der Steiermark und in Tirol ist die Gebietsbetreuung bereits erfolgreich eingeführt. Sie kann auch dazu beitragen, den bürokratischen Aufwand für die Betriebe zu reduzieren.

Die Befragungen in den ausgewählten Gebieten zeigten – neben der Höhe der Fördermittel – auch die Relevanz einer neuen Gestaltung der Programme und Fördertatbestände.

In diesem Zusammenhang wird es auch zunehmend wichtig, konkurrierende Nutzungsoptionen, wie z.B. Biomasseanbau oder auch die Option von Sonnenkollektoren, mit einzubeziehen. Die vorliegende Studie zeigt, wie bereits die Arbeit von Dettweiler (2007), dass von biologisch wirtschaftenden Betrieben keine erhöhte Bereitschaft zur Umsetzung von Zielen in Natura-2000-Gebieten ausgeht.

Weiterhin wurde von den Experten angeregt, das betriebsbezogene Ökopunktesystem zu überdenken. Die Studie zeigt auch, wie wichtig eine „vorsorgende“ Diskussion von künftigen Kosten für den Schutz genutzter Lebensräume ist. Derzeit umfassen die ÖPUL-Maßnahmen, die rund 50% der gesamten Ausgaben ausmachten, nur rund 2,6% der österreichischen Natura-2000-Flächen.

Im Hinblick auf die Akzeptanz muss eine langfristige Perspektive vermittelt werden. Die Befürchtung „Irgendwann ist kein Geld für den Vertragsnaturschutz mehr da“ ist noch immer weit verbreitet.

Die Befragung von Landwirten in unterschiedlichen Regionen und Natura-2000-Gebieten zeigte, dass – je nach Produkten und Auswirkungen – auch andere Anreize aufgegriffen werden könnten. Hierzu zählt zum Beispiel der Zuschuss zum Erwerb einer Maschine, Information und Betreuung. Hier zeigen sich starke regionale Unterschiede. Unterstützung und Anreize dieser Art könnten gemeinsam mit den Gebietsbetreuern diskutiert und umgesetzt werden.

Literatur

BMFLUW (Bundesministerium für Land- und Forst-, Umwelt- und Wasserwirtschaft, Hrsg., 2007): Grüner Bericht 2007. Wien.

Fuchs, M., Binzenhöfer, B., Jungwirth, M., Muhar, S., Preiss, S., Pröbstl, U., Wirth, V. (2009): Natura 2000 und Wasserrahmenrichtlinie, am Beispiel von Salzach und Inn. Forschungsbericht des Bundesamtes für Naturschutz, Bonn.

Dettweiler, G. (2007): Akzeptanz von Natura 2000-Managementplänen bei Landwirten in Österreich. Unveröff. Dipl.-Arb., TU München.

Ellmauer, T., Traxler, A. (2000): Handbuch der FFH-Lebensraumtypen Österreichs. Umweltbundesamt GmbH, Wien.

Oréade-Brèche, Environment et Development (2005): Bewertung von Agrarumweltmaßnahmen. Kurzfassung. Oréade-Brèche, Anzeville.

Prutsch, A., Pröbstl, U., Haider W. (2008): Strategien zum Schutz der Biodiversität. Naturschutz und Landschaftsplanung 40, (1), 15-20.

Rechnungshof (2008): Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Umsetzung des Natura 2000-Netzwerkes in Österreich, Bericht des Rechnungshofs. In: Bund 2008/8, 111-126.

Ruschkowski, E. von, Haaren, C. von (2008): Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland im europäischen Vergleich. Naturschutz und Landschaftsplanung 40, (10), 329-335.

Zimmermann, M. (2008): Natura 2000 in Österreich. Vertragliche Schutzstellung der Flächen, Kooperation mit der Landwirtschaft. Unveröff. Dipl.-Arb., Universität für Bodenkultur, Wien.

Anschriften der Verfasser(innen): Prof. Dr. Ulrike Pröbstl und Michael Zimmermann, Universität für Bodenkultur Wien, Peter Jordanstr. 82, A-1190 Wien, E-Mail ulrike.proebstl@boku.ac.at.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.