Die Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung

Der Beitrag analysiert nach aktuellem Kenntnisstand die anstehende Umsetzung des Nature Restoration Law (NRL), der 2024 in Kraft getretenen EU-Verordnung 2024/1991 über die Wiederherstellung der Natur (WVO), aus Perspektive der ökologischen Wissenschaften. Wichtige Inhalte und terminierte Zielsetzungen werden vorgestellt, beginnend mit den nationalen Wiederherstellungsplänen (NWP), welche die Mitgliedstaaten nach einem verpflichteten Beteiligungsprozess bis zum 1.9.2026 der Kommission im Entwurf vorzulegen haben. Es werden Querbezüge zu anderen Rechtsverpflichtungen auf globaler, EU- und nationaler Ebene analysiert. Aus diesen resultieren Chancen für vielfältige Synergien, sofern mögliche und sinnvolle Sektorkopplungen durch rechtliche Anpassungen legislativ und praktisch vollzogen werden. Deutlich wird, dass eine wirksame Umsetzung essenziell von verschiedenen Faktoren abhängig ist, unter anderem von (1) einer insgesamt ambitionierten Rahmengebung im NWP; (2) einer konsequenten Abkehr von umweltschädlichen Subventionen; (3) der Bereitstellung spezifischer Finanzmittel in ausreichendem Umfang und (4) der Motivation von Flächenbesitzenden und Landnutzenden zur Umsetzungsbeteiligung durch wirtschaftliche Anreize. Eingereicht am 18.12.2024, angenommen am 23.2.2025.

von Rainer Luick, Eckhard Jedicke, Thomas Fartmann, Manfred Großmann, Pierre L. Ibisch, Thomas Potthast und Josef Settele von 10.1399/NuL.119461 erschienen am 02.04.2025This article is also available in English: www.nul-online.de, DOI:10.1399/NuL.119483

1 Einleitung

Mit Wirkung vom 18.8.2024 ist die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (EU Nature Restoration Law – NRL) in Kraft getreten (EU 2024). Die offizielle deutsche Rechtsbezeichnung lautet „Verordnung (EU) 2024/1991 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2024 über die Wiederherstellung der Natur“, kurz Wiederherstellungsverordnung (WVO). Bereits in etwas mehr als einem Jahr, bis zum Stichtag 1.9.2026, müssen die EU-Mitgliedstaaten als ersten Umsetzungsschritt einen Entwurf ihres nationalen Wiederherstellungsplans (NWP, engl. National Restoration Plan, NRP) bei der Kommission vorlegen. Aufbauend auf einer Analyse der fachlichen und europapolitischen Hintergründe sowie des Entstehungsprozesses der WVO mit ihren Protagonisten (Luick et al. 2025 a), wird in diesem Beitrag das Gesetz einer inhaltlichen Analyse und Bewertung anhand folgender Fragen unterzogen:

- Welcher Zeitplan und welche konkreten inhaltlichen Schritte sind durch die WVO zu deren Umsetzung vorgegeben?

- Welche Unterschiede in den Inhalten und Zielsetzungen, dargestellt am Beispiel des Forstsektors, haben sich nach dem Trilog-Ergebnis gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs der EU-Kommission von 2022 ergeben?

- Inwiefern ist die WVO mit anderen Rechtsverpflichtungen verknüpft? Ergeben sich dabei Synergien oder auch neue Konfliktlinien?

- Welche Fragen zu fachlichen, rechtlichen und finanziellen Konsequenzen sind mit Blick auf den nationalen Wiederherstellungsplan vorrangig zu klären?

Dahinter steht letztlich die Beurteilungsfrage, ob die WVO, wie verabschiedet, ein akzeptabler Kompromiss und eine ausreichende und verbindliche gesetzliche Basis für notwendige Veränderungen ist. Oder wurden die ursprünglich formulierten Forderungen soweit verwässert, dass kaum mit sinnvollen Maßnahmen zu rechnen ist und lediglich neue Bürokratie und Berichtsverpflichtungen entstehen?

2 Zentrale Handlungsfelder, offene Fragen und Fahrplan zur Umsetzung der WVO

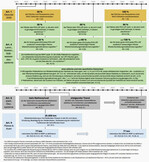

Das Kernelement der WVO (EU 2024) ist in Art. 1 mit dem Ziel formuliert, dass zunächst bis 2030 in Summe auf mindestens 20 % der Land- und der Meeresflächen mit Vorkommen der in den Art. 4, 5 und 8 bis 12 (siehe unten) genannten Ökosysteme oder Flächen für notwendige Funktionen, die in keinem guten Zustand sind, Wiederherstellungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Bis 2050 müssen dann 100 % aller Ökosysteme abgedeckt werden, die der Wiederherstellung bedürfen. In der WVO, wie sie in Kraft getreten ist, sind sieben Handlungsfelder benannt (Abb. 1), ergänzt durch die Verpflichtung, 3 Mrd. Bäume in der EU zu pflanzen (Art. 13). Die Ziele sind in Abb. 2a und 2b entlang der Zeitachse dargestellt.

1Handelt es sich um Flächen definierter Lebensraumtypen (LRT) nach Art. 4 und 5, die sich in einem schlechten Zustand befinden, müssen bis 2030 auf 30 % der Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt werden. Formal-rechtlich betrachtet, basierend auf den Definitionen der EU-FFH-Richtlinie, bezieht sich dies auf LRT, die in einem ungünstig-unzureichenden und ungünstig-schlechten Zustand sind. Das betrifft aktuell mehr als 80 % der LRT (siehe auch CEU 2024, Luick et al. 2025 a). Bis 2040 sollen dann auf mindestens 60 % und bis 2050 auf mindestens 90 % der Flächen Maßnahmen zur Wiederherstellung ergriffen werden. In wesentlichen Teilen unklar bleiben zahlreiche mögliche Ausnahmeregelungen, die dann modifizierte Umsetzungsziele implizieren.

Vor allem die in den Art. 1, 4 und 5 der WVO formulierten Zielsetzungen tragen zur Umsetzung des Globalen Biodiversitätsrahmens bei, zu dem sich die EU bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz zur Umsetzung der CBD verpflichtet hat (UNEP 2023):

- mindestens 30 % der Land- und Binnengewässerflächen und 30 % der den Ländern zugerechneten Meeresflächen unter legalen Schutz zu stellen;

- davon sollen mindestens 10 % der Land- und Binnengewässerflächen und mindestens 10 % der Meeresflächen unter strengen Schutz gestellt werden.

Diese Ziele sind wiederum nahezu deckungsgleich mit denen der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 (EC 2020, EC 2022 c):

- gesetzlicher Schutz von mindestens 30 % der Landfläche und 30 % der Meeresgebiete der EU und Integration ökologischer Korridore als Teil eines transeuropäischen Naturschutznetzes;

- strenger Schutz von mindestens einem Drittel der Schutzgebiete der EU, einschließlich aller noch existierenden Primärwälder.

Die WVO bezweckt also schlichtweg die Einlösung eigener europäischer und globaler Verpflichtungen. Zu diesen zählen auch die bindend gegenüber der EU abzugebenden Versprechen (Pledges), welche national realisiert werden sollen, um in der jeweiligen biogeografischen Region das 30-%-Schutzgebietsziel der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 zu erreichen. Der Fokus liegt dabei auf Natura-2000-Gebieten, ergänzt durch „other effective area-based conservation measures“ (OECMs; vergleiche EC 2022 c). Noch unklar scheint, wie und wann Deutschland diesem Meldeprozess nachkommen wird.

Alle europäischen Natura-2000-Flächen umfassen circa 18,6 % der Landflächen und gliedern sich in rund 26.000 Schutzgebiete. In Deutschland gibt es etwa 4.500 FFH-Gebiete und 742 Vogelschutzgebiete, die sich zum Teil überschneiden; das sind in Summe rund 15,5 % der Landfläche und circa 45 % der Meeresfläche (BMUV 2024 b). Die Flächenziele der WVO sind Gegenstand intensiver Debatten; sie werden von Lobbygruppen und in Fachkreisen teilweise sehr unterschiedlich ausgelegt:

- Sind damit nur die in der WVO aufgeführten und kartieren LRT in normativ als Natura-2000-Gebiete ausgewiesenen Gebietskulissen gemeint, die in einem ungünstig-unzureichenden und ungünstig-schlechten Zustand sind? Oder geht es vielmehr um die Gesamtvorkommensgebiete der LRT? Diese liegen in erheblichem Umfang auch außerhalb von ausgewiesenen Natura-2000-Gebieten und sind nicht nur in Deutschland unzureichend bis gar nicht kartiert. Das gilt vor allem für nicht prioritäre Grünland- und Wald-LRT des Anhangs I FFH-RL beziehungsweise WVO mit flächenhaft großer Verbreitung; nur in wenigen Bundesländern gibt es eine konsistente FFH-Wiesenkartierung. Zudem sind die häufigeren LRT in deutschen Natura-2000-Gebieten gegenüber den seltenen unterrepräsentiert (unter anderem Friedrichs et al. 2018). Zumindest aus den Begründungstexten zur Notwendigkeit der WVO (EC 2022 a, b) ist zu entnehmen, dass sich die Maßnahmenforderungen auf zunächst jeweils 30 % der Gesamtflächen von LRT (Offenland, Wälder, Binnengewässer und Meeresgebiete) mit Defiziten beziehen, für besonders sensible Lebensräume wie Moore gelten zudem schon jetzt strengere Anforderungen.

- Art. 4 Abs. 4 bestimmt, dass auch Wiederherstellungsmaßnahmen für LRT nach Anhang I WVO auf Flächen erforderlich sind, wo diese aktuell nicht (oder nicht mehr) vorkommen. Die Logik ist, dass die Neuetablierung von LRT notwendig ist, um eine günstige Gesamtfläche eines LRT zu erreichen. Für diese Zielkategorie müssen bis 2030 für mindestens 30 %, bis 2040 für mindestens 60 % und bis 2050 für 100 % der zusätzlichen Flächen Maßnahmen ergriffen werden. Dazu hilft ein Blick in das Reporting, unter anderem im EU-Vogelschutz- und FFH-Bericht (BMUV 2020) und im Prioritised Action Framework (PAF, prioritärer Aktionsrahmen) für Natura 2000 im Zeitraum 2021–2027 (BMUV 2025): Diese Quellen zeigen, dass die Entität „günstige Gesamtfläche eines LRT“ bisher nur als qualitative Einschätzung existiert. Im Falle der Waldökosysteme ist von erheblichen Flächen auszugehen, da auf über 50 % der in Deutschland verbliebenen Waldfläche naturferne Nadelbaumforste vorherrschen, die auf Kosten von ursprünglich vorkommenden LRT entstanden sind. Die Relevanz dieses Punktes wird durch den schlechten Zustand dieser Forstflächen und die entsprechenden Pläne und Notwendigkeiten des Waldumbaus nur unterstrichen. Jedenfalls sind aktuell keine konsistenten quantitativen und biogeografischen Daten für eine Bilanzierung vorhanden. Damit bleibt unklar, auf welchen konkreten Einzelflächen Maßnahmen erforderlich sein sollen. Die Situation wird durch die rasch fortschreitende anthropogen bedingte Klimakrise verschärft, da sich ursprüngliche und potenzielle LRT-Verbreitungsgebiete bereits stark unterscheiden. Die zukünftige Entstehung neuer Klimabedingungen und mutmaßlich neuer LRT wirft grundlegende Fragen auf, für die es noch nicht einmal im Ansatz Antworten gibt (siehe auch Diskussion in Abschnitt 6).

- Eine weitere politisch intendierte Interpretation der Flächenziele könnte sein, dass sich die prozentualen Zielwerte (30 % bis 2030 usw.) erst aus den Wiederherstellungsplänen und dann in Summe aller Maßnahmen der in der WVO adressierten Bereiche (Wald, Offenland, Meere, Auen, Süßwasserökosysteme und deren zugehörige LRT) ergeben. Angesichts des genannten Fehlens ausreichend raumkonkreter Daten kann dieses der nationale Wiederherstellungsplan jedoch binnen gut eines Jahres wohl kaum leisten.

Rechtlich kritisch zu sehen und aus fachlicher Sicht abzulehnen ist die jüngste Entscheidung Brandenburgs, die WVO „vorläufig außer Vollzug“ zu setzen, begründet „mit fehlenden rechtlichen Vorgaben sowohl auf der Ebene der EU als auch auf Bundesebene, wie diese Verordnung konkret umgesetzt werden solle“ (MLEUV 2025). Da die WVO durch EU-Recht unmittelbar und verbindlich gilt (Luick et al. 2025 a), können weder die Bundesländer noch die Bundesregierung diese außer Vollzug setzen. Zwar will sich Brandenburg für die rasche Schaffung der erforderlichen europa- und bundesrechtlichen Voraussetzungen engagieren, sendet aber mit seiner Entscheidung ein fatales Signal, das beispielsweise vom Verband Familienbetriebe Land und Forst schon mit der Forderung nach einer Rücknahme oder zumindest grundlegenden Überarbeitung der WVO beantwortet wurde.

In Art. 11 und 12 werden für landwirtschaftliche und forstliche Ökosysteme, zusätzlich zu den in den Art. 1 und 4 definierten LRT-Flächen, weitere flächenunspezifische Maßnahmen mit allgemeinen Zielen gefordert (vergleiche Abb. 2 b). Dabei sollen auch der Klimawandel, die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse in ländlichen Regionen und Lieferungsfunktionen für agrarische und forstliche Produkte berücksichtigt werden. Der Erfolg von Maßnahmen soll indikatorisch ermittelt werden, wobei die Methoden und der Flächenbezug (etwa Land, Region) noch weitgehend unklar sind. Für Agrarflächen sind folgende Indikatoren und ein davon abgeleiteter Index vorgesehen: (1) Feldvogelarten; (2) Grünlandschmetterlinge; (3) Anteil landwirtschaftlicher Flächen mit Landschaftselementen mit großer Vielfalt und (4) Vorrat an organischem Kohlenstoff in mineralischen Ackerböden. Die Indikatoren für Waldflächen sind: (1, 2) stehendes und liegendes Totholz; (3) Anteil der Wälder mit uneinheitlicher Altersstruktur; (4) Waldvernetzung; (5) Anteil der Wälder mit überwiegend heimischen Baumarten; (6) Vielfalt der Baumarten und (7) Vorrat an organischem Kohlenstoff (siehe auch Abschnitt 3 und Abb. 2b unten).

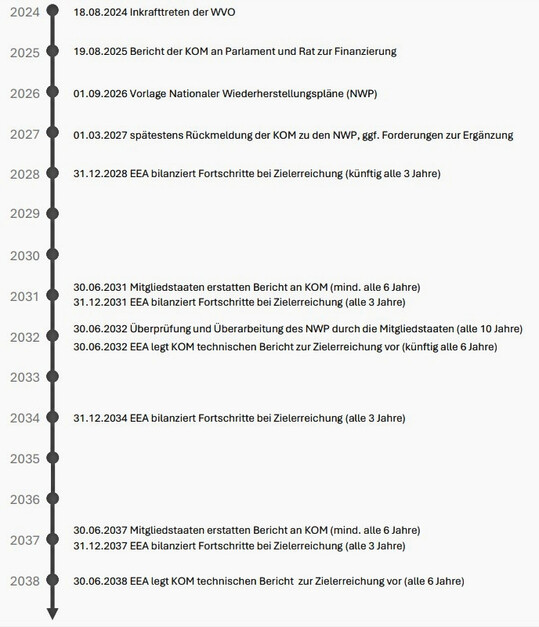

Die wichtigsten Handlungsinstrumente der WVO sind die nationalen Wiederherstellungs- oder Sanierungspläne (NWP, engl. National Restoration Plan – NRP) und die Anwendung der beschriebenen Indikatorensets im Rahmen des Berichtswesens für bestimmte Flächenkategorien (siehe unten). Folgende inhaltlichen Details und Meilensteine im Zeitplan der Umsetzung und des Reportings (Abb. 3) sind vorgesehen:

- Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission bis zum 1.9.2026 einen Entwurf des NWP entsprechend Art. 14 und 15 der WVO vor. Der NWP muss offen und transparent unter Beteiligung der Öffentlichkeit und aller relevanten Interessensgruppen entwickelt werden. Inhaltliche Erwartungen sind wie folgt definiert: – Die NWPs sollen sich am nationalen Kontext orientieren und die unterschiedliche regionale Vielfalt berücksichtigen. – Es müssen Etappenziele für die Jahre 2030, 2040 und 2050 festgelegt werden. – Die erforderlichen finanziellen Mittel und die geplanten Finanzierungswege sind darzustellen und zu bilanzieren. – Erwartete Vorteile und Synergien mit anderen Politikbereichen (unter anderem Klimawandel, Erneuerbare Energien, Bodenschutz, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) müssen dargestellt werden.

- Die Kommission bewertet den Entwurf des NWP innerhalb von sechs Monaten und fordert gegebenenfalls Ergänzungen.

- Bis zum 30.6.2032 und anschließend bis zum 30.6.2042 überprüft und überarbeitet jeder Mitgliedstaat seinen NWP. Danach müssen die Mitgliedstaaten mindestens alle zehn Jahre die NWPs überprüfen und überarbeiten.

- Gemäß Art. 21 WVO legt die Europäische Umweltagentur (EEA) der Kommission bis zum 31.12.2028 und danach alle drei Jahre einen technischen Überblick über die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele und der Erfüllung der Verpflichtungen gemäß WVO vor. Weiter legt die EEA der Kommission auf Grundlage der nationalen Daten bis zum 30.6.2032 und danach alle sechs Jahre einen technischen Bericht über die Fortschritte bei der Zielerreichung und der Erfüllung der Verpflichtungen gemäß WVO vor. Ergänzend übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 30.6.2031 für den Zeitraum bis 2030 und danach mindestens alle sechs Jahre Daten und Informationen über: – die nationalen NWPs, – die Lage von Flächen, auf denen sich Lebensraumtypen und Habitate erheblich verschlechtert haben, – eine Beschreibung der Wirkung von Ausgleichsmaßnahmen, – die Ergebnisse des Monitorings (gemäß Art. 20 WVO), – die durchgeführten Wiederherstellungsmaßnahmen (Art, Lage und Dimension), – den Finanzierungsbedarf einschließlich einer Überprüfung der tatsächlichen Investitionen gegenüber den ursprünglich geplanten Investitionen.

- Bis zum 19.8.2025 soll die Kommission dem Parlament und dem Rat einen Bericht zur Finanzierung vorlegen, der – die für die Durchführung der WVO und Umsetzung durch die Wiederherstellungspläne zur Verfügung stehenden Finanzmittel ermittelt, – Finanzlücken aufzeigt, – Vorschläge zur Überbrückung dieser Lücken auch im Hinblick auf den Mehrjährigen Finanzrahmen ab 2027 darstellt.

3 WVO-Text und Indikatoren am Beispiel des Forstsektors

Die Vorgaben für den Forstsektor sind in der WVO bereits recht deutlich konkretisiert. Für diesen werden im Online-Supplement zu dieser Ausgabe unter Webcode NuL2231 zentrale Inhalte aus dem ursprünglichen Gesetzesvorschlag dem ausgehandelten Wortlaut im verabschiedeten Gesetz gegenübergestellt. Weiterhin werden die insgesamt acht für den Forstsektor definierten Indikatoren, anhand derer gemäß Art. 12 und Anh. VI WVO Verbesserungen der biologischen Vielfalt in Waldökosystemen in den Mitgliedstaaten nachzuweisen sind, im Detail vorgestellt. So ist zum Beispiel der Nachweis eines Aufwärtstrends beim Index häufiger Waldvogelarten nach Art. 12 Abs. 2 verpflichtend. Aus den übrigen sieben Indikatoren haben die Mitgliedstaaten bei mindestens sechs einen Aufwärtstrend zu belegen (Abs. 3).

Auf den ersten Blick wirken die auf dem Gesetzgebungswerg erfolgten Veränderungen wenig bedeutsam. Bezogen auf den ursprünglichen Katalog sind tatsächlich nur wenige Themen und Forderungen insgesamt verschwunden. Dies gilt nicht nur für den Forstsektor, sondern auch für andere Geltungsbereiche und steht dafür, dass es im Verhandlungsprozess weniger um inhaltliche Veränderungen, sondern um grundsätzliche Ablehnung beziehungsweise Zustimmung ging. So erschließt sich auch nur bei genauem Lesen der im Verhandlungsprozess erfolgte Paradigmenwechsel in der WVO: MUSS- wurden zu KANN-Forderungen und -Zielen, Umsetzungsverpflichtungen auf Privatflächen sind praktisch vollkommen gestrichen worden, und mit zahlreichen stark interpretationsfähigen Ausnahmekriterien kann die Implementierung der WVO zu wichtigen Zielen praktisch ausgesetzt werden.

4 Die WVO als Instrument zur Umsetzung und wirksamen Verstärkung anderer Rechtsverpflichtungen

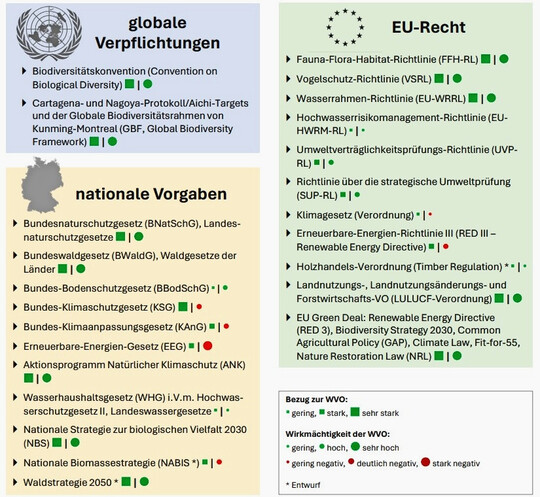

Die WVO muss in ihrer Bedeutung in einen größeren Kontext gestellt werden und sie wird ihre Wirkmächtigkeit nicht allein über die eigenständige Umsetzung entfalten, sondern vor allem durch die Berücksichtigung und Verstärkung von Vorgaben in anderen Rechtsbereichen. Einen Überblick über die zahlreichen rechtlichen Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, völkerrechtlich verbindliche Konventionen) und die politischen Rahmensetzungen (Strategien) für die globale, EU-europäische und die nationale deutsche Ebene, die direkte oder indirekte imperative Relevanz für die WVO haben, gibt Abb. 4 (Links zu den originalen Dokumenten finden sich im Online-Supplement zu dieser Ausgabe unter Webcode NuL2231). Diese stammen nicht allein aus den Handlungsfeldern Naturschutz und Schutz der biologischen Vielfalt, sondern auch aus den Handlungsfeldern des Klimaschutzes und des Ausbaus der Erneuerbaren Energien.

Die WVO ist zur Zielerreichung in für unser zivilisatorisches Überleben wichtigen Handlungsfeldern essenziell (vergleiche Luick et al. 2025 a). Mit einer Ausnahme, den Klimaschutz- und Erneuerbare-Energien-Gesetzen, wirkt die WVO zumindest positiv und verstärkend. Bei der genannten Ausnahme wird auf europäischer und deutscher Ebene als Norm definiert, dass die Verbrennung von Holz grundsätzlich weiterhin als eine CO2-neutrale und damit dem Klimaschutz dienliche Energieressource gilt – was aus wissenschaftlicher Perspektive widerlegt ist (Überblick bei Luick et al. 2022). Entsprechend ist in allen Sektoren (Wärme, Strom und Kraftstoffe) holzige Biomasse mit hohen und weiter zunehmenden Anteilen als wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 vorgesehen. Das ist besonders problematisch vor dem Hintergrund, dass die Wälder in vielen Ländern aufgrund des fortschreitenden Flächenverlusts, aber auch wegen der Verschlechterung der Vitalität und der Übernutzung inzwischen eine Quelle von Treibhausgasen (THG) sind, statt als Senke zu wirken (vergleiche unter anderem Daten für 2000–2023 sowie interaktive Karten: https://ctrees.org/jmrv). Dieser Sachverhalt gilt auch für Deutschland und wurde zudem von den Ergebnissen der vierten Bundeswaldinventur bestätigt (BMEL 2024). Bei der Bilanzierung der THG-Quellwirkung wird bislang zudem nur auf die Abnahme des Holzvorrats referiert, ohne Emissionen aus Böden zu berücksichtigen.

Einen wesentlichen Anteil am Biomasse- und Kohlenstoffverlust der Wälder in Deutschland hat jedenfalls die direkte Verbrennung von Holz, mit einem Anteil von circa 50 % des jährlichen Gesamtholzaufkommens, darunter ein erheblicher Anteil Holz, das ohne weitere Zwischennutzung sofort nach dem Einschlag verbrannt wird. Dabei geht es vor allem um die Verbrennung von stofflich nutzbarem Holz in Heizkraftwerken und in Großkraftwerken zur Stromproduktion. Bleibt es bei dieser Normsetzung, wird sich der Nutzungsdruck auf die europäischen und deutschen Wälder weiter verstärken und die dringend notwendigen Verbesserungen der (Wald-)Ökosysteme bleiben trotz bestehender Gesetzeslage nachrangig (siehe auch Luick et al. 2025 b zu Zustand, Ökosystemleistungen und Ressourcenlieferfähigkeiten der globalen, europäischen und deutschen Wälder angesichts des Klimawandels im Folgeheft).

Damit die WVO möglichst schnell und unbürokratisch wirksame Ergebnisse erzielt, müssen Lösungen dafür gefunden werden, welche die Vorgaben und Ziele der WVO nicht als paralleles Projekt mit eigenständiger Programmatik, Methodik und Administration realisieren. Es müssen vor allem auch Synergien und Wirkungsverstärkungen (Sektorkopplungen) im Kontext bestehender Verpflichtungen und rechtlicher Möglichkeiten gefördert werden, wie sie in Art. 14 WVO zumindest als Aufforderung auch formuliert sind (siehe Abb. 4). Dazu muss eine effektive „Renaturierungspolitik“ realisiert werden, für die der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der Wissenschaftliche Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen und der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik zentrale Instrumente benennen (SRU, WBBGR & WBW 2024). Aufgrund der Flächendimensionen, der potenziellen Hebelwirkungen und der gesellschaftlichen Akzeptanz müssen insbesondere im landwirtschaftlichen und forstlichen Sektor Bewirtschaftungssysteme identifiziert, entwickelt und gefördert werden, die objektiv messbare Leistungen im Sinne der WVO-Zielerfüllung erbringen (siehe dazu auch Textbox 1). In besonderer Weise wären hierzu folgende Instrumente geeignet:

(1) Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) einschließlich seiner Förderrichtlinien bekennt sich zur Stabilisierung, Renaturierung und Bewahrung von Ökosystemen wie Wäldern und Mooren zwecks Reduktion von THG-Emissionen und Erhaltung von Senken. Mit der Förderrichtlinie „Klimaangepasstes Waldmanagement PLUS“ werden unter anderem die fortgesetzte Totholzanreicherung, die natürliche Waldentwicklung, der Rückbau von Entwässerungsmaßnahmen und das Belassen von Totholz auf Kalamitätsflächen gefördert. Damit besteht ein direkter Bezug zu den sich aus der WVO ergebenden Aufträgen, der bei der Weiterentwicklung des ANK noch expliziter gemacht werden muss, insbesondere durch Schnittstellen bezüglich der von der WVO vorrangig betroffenen Flächenkulissen.

(2) Die Aufgaben, die aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie resultieren, die seit Jahrzehnten viel zu wenig konkrete Umsetzung hervorgebracht hat (zur gravierenden Zielverfehlung mit Stand 2021 vergleiche UBA 2022 a, b), könnten durch die WVO maßgeblich gefördert werden.

(3) Eine Neuausrichtung und entsprechende programmatische Fokussierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), sowohl in der Rahmensetzung durch die EU als auch durch die nationale und in Deutschland föderale Ausgestaltung, böte einen entscheidenden Schlüssel auch für die Zielerreichung der WVO. Dazu bestehen unter anderem folgende Optionen, die aus unserer Sicht stringent verfolgt werden müssen:

- großräumige Renaturierung von Auenlandschaften, die aus Gründen des Hochwasserschutzes, der Begrenzung von Treibhausgasemissionen aus den intensiv bewirtschafteten organischen Auenböden und gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie notwendig ist;

- Wiedervernässung von organischen Böden in degradierten Mooren;

- Schutz bestehender Kohlenstoffvorräte in Böden durch Unterlassung und Verbot negativer Handlungen wie nicht angepasste Nutzungsformen, Trockenlegung oder Umbruch;

- Schaffung von Anreizen für Nutzungen, die Kohlenstoffvorräte wieder aufbauen – wie langfristig bestehendes artenreiches (Weide-)Grünland (Bai & Cotrufo 2022), Paludikulturen, Gehölze in der Offenlandschaft und im urbanen Raum wie Agroforst und Hecken, Waldneuanlage und Holznutzung mit hochwertigen stofflichen Nutzungen; Förderung von dauerhaften Maßnahmen zur Kohlenstoffanreicherung in ackerbaulich genutzten mineralischen Böden (unter anderem humusaufbauende Fruchtfolgen, Einbringung von Biokohle);

- Wiedereinführung der verpflichtenden Flächenstilllegung auf mindestens 4 % der Ackerflächen;

- Programmierung von Förderelementen in der 2. Säule der GAP (Ergänzung des Nationalen Strategieplans) und in der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) bereits ab dem Förderjahr 2026, mit denen gezielt WVO-Maßnahmen kofinanziert werden können;

- forstliche Bewirtschaftungsmaßnahmen und -verfahren, die nachweislich kohlenstoffspeichernde und biodiversitätsfördernde Effekte im Bestand und im Boden haben (siehe auch Textbox);

- Ausweitung und Verstetigung von Wildnisflächen, die dauerhaft aus der Nutzung genommen werden (bereits gefördert in Länderprogrammen und im ANK-Förderprogramm KlimaWildnis). Für einen niederschwelligen Einstieg eignen sich insbesondere Flächen, die als „Wirtschaftswald außer regelmäßigem Betrieb“ (W.a.r.B.) mit einer theoretischen Nutzungsmöglichkeit von < 1 m3/ha/Jahr faktisch ungenutzt sind, über die sogenannten NWE5-Flächen hinaus, den 5 % der deutschen Waldfläche, die gemäß Nationaler Strategie zur biologischen Vielfalt (BMUV 2024 a) einer natürlichen Entwicklung überlassen werden sollen. Wichtig ist aber: Die Förderung einer ergebnisoffenen natürlichen Waldentwicklung darf sich nicht auf diese Flächen beschränken;

- Integration von notwendigen Maßnahmen zur Zielerreichung des LULUCF-Sektors (Details in Luick et al. 2025 b, eingereicht).

- Integration in möglichst viele schon bestehende und strategisch ähnliche Planungen (unter anderem Managementpläne für Natura-2000-Gebiete und die Einrichtung von Wildnisgebieten als Baustein der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, NBS).

Erfahrungen aus der Umsetzung der Natura-2000-Managementpläne und der aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie resultierenden Gewässerbewirtschaftungspläne zeigen, dass

(1) derartige Planwerke erst mit langer zeitlicher Verzögerung aufgelegt werden,

(2) diese oft nicht hinreichend verbindlich, klar und umsetzungsorientiert sind, was

(3) dazu führt, dass nur sehr wenige Planungselemente dann auch realisiert werden.

Auch die Missachtung oder problematische Anwendung von Vorgaben wie etwa von Erheblichkeitsprüfungen können zur Nichtwirksamkeit führen. Nach den Erhebungen der vierten Bundeswaldinventur (BWI 4; BMEL 2024) sind 48 % der deutschen Waldfläche Privatwald (davon circa 25 % in kleinteiligem und fragmentiertem Besitz). Nach unseren Erfahrungen sind Renaturierungsmaßnahmen auf privatem Grund sowohl im Wald als auch im Offenland nur umsetzbar, wenn überzeugende „Mitmachangebote“ aufgelegt werden. Am Beispiel des Privatwaldes stellen wir mögliche Optionen vor, ergänzend zu bestehenden Programmen:

- Förderung innovativer Formen von gemeinschaftlicher und gemeinwohlorientierter Waldbewirtschaftung, an der sich auch Nichtwaldbesitzende beteiligen können. Dazu gehören auch – Carbon-Forestry-Modelle inklusive der Nichtnutzung sowie von Holznutzungsmodellen mit Berücksichtigung von langfristigen Holzproduktspeicherzielen, – historische, traditionelle Waldbewirtschaftungsformen wie Nieder- und Mittelwälder, Plenterwälder und lichte Wälder mit Weidenutzung.

- Wiederherstellung und Entwicklung resilienter Waldökosysteme über Ausschreibungsverfahren (Angebote) an Waldbesitzende auf Basis von erwarteten Mindestanforderungen. Eventuell können so Flächen mobilisiert werden, die bisher nicht oder kaum zugänglich sind, und es entstehen sinnvolle Ideen, die in der bisherigen Förderwelt nicht vorhanden sind.

- Förderung von zivilgesellschaftlichen und unternehmerischen Initiativen, die zusätzliche Ressourcen und Flächen für die ökologische Waldentwicklung mobilisieren. Dazu bedarf es zum einen wissensbasierter Kriterien, um solche entsprechenden Maßnahmen zu qualifizieren und kontraproduktive Greenwashing-Projekte auszuschließen (es gibt – auch von Landesforsten unterstützte – sogenannte „Klimaschutzprojekte“, die auf Flächen mit vorheriger Räumung von Totholz und Pioniervegetation sowie nach intensiver Bodenbearbeitung Bäume pflanzen und damit die Idee von Klimaschutz und Wiederherstellung gleichermaßen konterkarieren). Zum anderen sollten Anreize geschaffen werden, die innovativen Waldeigentümerinnen und -eigentümern sowie Unternehmen Möglichkeiten bieten, sich systematisch und produktiv in die Stabilisierung, Wiederherstellung und Bewahrung von Ökosystemen einzubringen. Im Kontext des Klimaschutzes wurde die Idee des Beitragsanspruchs (Contribution claim) entwickelt (Kreibich et al. 2024), indem Unternehmen Klimaschutzprojekte unterstützen, ohne die Emissionsreduktion auf ihre eigene Bilanz anzurechnen. Es wäre folgerichtig, entsprechende Konzepte mit einem breiteren ökosystemaren Anspruch weiterzuentwickeln. Anreize für die Unternehmen ergeben sich aus Nachhaltigkeitsberichtspflichten (vor allem CSRD-RL der EU, Corporate Sustainability Reporting Directive; EU 2022); sie könnten unter anderem durch staatliche Würdigung noch vergrößert werden.

- Viele Programme zur Förderung resilienter Wälder werden durch deutlich überhöhte Schalenwild-Populationen konterkariert, die sich als Konsequenz aus waldbaulichen und jagdlichen Strategien und strukturarmen Wäldern ergeben. Förderprogramme müssen in Zukunft an geeignetes Wildtiermanagement gekoppelt werden, wobei dem effektiven Wirkungsmonitoring eine zentrale Rolle zukommt. Es muss im Falle von Misserfolgen, die nachweislich auf schlechtes Management zurückgehen, auch möglich sein, Fördermittel zurückzufordern.

5 Die WVO kritisch reflektiert – rechtliche, ökologische und finanzielle Aspekte

Auf der internationalen Bühne setzen sich sowohl die EU als auch die einzelnen EU-Mitgliedstaaten in aller Regel mit Nachdruck für Umweltbelange ein und unterzeichnen entsprechende Verpflichtungen verbindlich. Angekommen im Alltag, bleibt dann das eigene nationale Handeln allerdings oft weit hinter den Bekundungen zurück und selbst völkerrechtliche Verpflichtungen werden nur mühsam, mit großer zeitlicher Verzögerung, nur teilweise oder gar nicht umgesetzt. Dieses Verhalten für den Bereich der Landnutzung und Umweltpolitik hat unlängst der EU-Rechnungshof bei der Evaluation der GAP eindrücklich kritisiert (ECA 2024). Auch SRU, WBBGR & WBW (2024) stellen fest, dass „auf nationaler Ebene die Weichen für eine ambitionierte Renaturierungspolitik zu stellen, (…) eine zentrale, aber öffentlich noch zu wenig wahrgenommene Herausforderung“ sei.

Die WVO formuliert eine zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Umsetzung essenzielle Beiträge leisten kann und muss, um unsere Zukunftsfähigkeit angesichts einer ökologischen Polykrise zu gewährleisten (vergleiche Luick et al. 2025 a): Die Tatsache, dass Naturschutz längst als grundlegender Schutz der Menschheit und als Frage der „Überlebensökologie“ (survival ecology; Gardner & Bullock 2021) für die Menschheit verstanden werden müsste, skizziert das Ausmaß der paradigmatischen Herausforderung. Bei der WVO-Umsetzung sind acht Hebel als zentrale Handlungsfelder zu bearbeiten, fußend auf einer nachfolgenden knappen kritischen Reflexion der WVO:

Hebel 1: Rechtliche Umsetzungsinstrumente anpassen, Synergien verschiedener Politikziele erreichen

Unstrittig ist, dass die WVO-Umsetzung in Deutschland umfangreiche Anpassungen in zahlreichen Fachgesetzen auf nationaler und föderaler Ebene und den nachgeordneten legislativen Umsetzungsinstrumenten erfordert. Neben den eigentlichen Umweltgesetzen (Bundes-Klimaschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz und Bundesnaturschutzgesetz) gehören dazu auch die komplexen Gesetzeswelten des Agrar-, Forst- und Planungssektors (unter anderem Baurecht, Raumordnung, Landschaftsplanung). Der Zeitbedarf für die den Gesetzesänderungen inhärenten parlamentarischen und legislativen Prozesse kann schwer eingeschätzt werden – erst recht angesichts der aktuellen politischen Umbrüche in Bund und Ländern. Es bleibt damit ungewiss, ob die notwendigen rechtlichen Anpassungen (und sinnvollerweise Harmonisierungen und Verwaltungsvereinfachungen) überhaupt in maßgeblichem Umfang vollzogen werden; mindestens bedarf es großer Geduld, bis die WVO ihre volle Wirksamkeit erreichen wird. Gerade aufgrund der in Abschnitt 4 beschriebenen möglichen Synergien und Wirkungsverstärkungen mit anderen Rechtsnormen ist es von hoher Dringlichkeit, diese Aufgaben anzugehen.

Daneben enthält die WVO auch immanente Mängel, die Verzögerungen geradezu provozieren. Dazu werden nachfolgend Beispiele genannt.

Hebel 2: Adäquaten Umgang mit dem ambitionierten Zeitplan klären

Der Zeithorizont zur Umsetzung mit Verabschiedung des Gesetzes 2024 und die integrierte Zeit- und Meilensteinfestsetzung für die Erreichung von ersten Wiederherstellungszielen bis 2030 (Aufstellung nationaler Wiederherstellungspläne und harte Zielwerte für die Wiederherstellung, vergleiche Abschnitt 2) sind mehr als ambitioniert. Auch wohlmeinende Akteure sind bei aller Dringlichkeit überfordert, zumal wenn Art. 14 Abs. 20 WVO ernst genommen wird, dass „die Erstellung des Wiederherstellungsplans offen, transparent, inklusiv und wirksam ist und dass die Öffentlichkeit, einschließlich aller relevanten Interessenträger, frühzeitig und wirksam die Möglichkeit erhält, sich an der Ausarbeitung des Plans zu beteiligen“. Die Konsultationen müssen dabei die Anforderungen der SUP-Richtlinie zur Strategischen Umweltprüfung der EU erfüllen.

Dem Zeitdruck kann nur durch einen ersten Rahmen und dessen iterative Verfeinerung in der Folgezeit begegnet werden; die geforderte Akteursbeteiligung darf dabei nicht vernachlässigt werden.

Hebel 3: Sinnvolle Referenzen (baselines) festlegen und darauf aufbauend Ziele definieren

In diesem Kontext unbeantwortet ist die Frage, an welcher Referenz (baseline) sich die Wiederherstellung der Ökosysteme orientieren soll. Für Gebiete mit LRT-Status ist es vermutlich der Meldestatus vom Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre. Dieser ist allerdings aufgrund damals fehlerhafter Meldungen und der Klimawandelfolgen schon obsolet. Biodiversitätsverluste haben indes eine erheblich längere Geschichte. „Aufzeichnungen und Informationen des jüngeren Schrifttums reichen selten über die 1970er-Jahre zurück“, sodass mühsam anekdotische Informationen aufbereitet werden müssen, um das tatsächliche Ausmaß der Biodiversitätskrise abschätzen zu können (Schulze-Hagen 2019). Unkenntnis und Vergessene frühere Zustände gelten als Ursache dafür, dass die Gesellschaft vom Verlust der Biodiversität so merkwürdig unbeeindruckt bleibt (Saenz-Arroyo et al. 2005). In sukzessive sich verändernden Systemen wie den Kulturlandschaften kann das so vertiefte Shifting-baseline-Syndrom zu einer fortgesetzten Verschlechterung der Referenzbedingungen führen (Clavero 2014, Pauly 1995) und somit zu einer immer weniger ambitionierten Zielsetzung. Diesen Fehler begeht auch die WVO, indem sie als Referenzwert etwa für die häufigen Feldvögel den Zustand des Jahres 2025 und pauschal eine Zunahme um 30 % bis zum Jahr 2050 festlegt.

Godet et al. (2022) weisen darauf hin, dass es je nach Objekt unterschiedliche Referenzzustände geben muss und dass diese nicht unmittelbar als aktuelle Ziele verstanden werden dürfen, sondern als Ausgangspunkt für kollektive Zieldiskussionen unter den aktuellen Gegebenheiten – aus naturwissenschaftlicher, aber ebenso auch sozialwissenschaftlicher Perspektive (Godet et al. 2022). Hierzu bedarf es einer intensiven Debatte zur Festlegung der Wiederherstellungsziele in den nationalen Wiederherstellungsplänen (siehe dazu auch Hebel 5 unten).

Hebel 4: Die Folgen der Klimakrise und der anderen Stressoren für den Naturschutz besser berücksichtigen

Es ist lediglich für außerhalb von Natura-2000-Gebieten liegende LRT vorgesehen, dass Veränderungen, die unmittelbar durch den Klimawandel verursacht werden, über Ausnahmegenehmigungen toleriert werden. Wir halten es für unverzichtbar, dass bei den Wiederherstellungsplänen die Vorbereitung aller Ökosysteme für die klimakrisenbedingte plausible Zukunft mitgedacht werden muss – selbst wenn sich diese aufgrund einer unauflösbaren Unsicherheit der detaillierten Planung entzieht. Eine festgestellte Nichterfüllbarkeit von Wiederherstellungszielen aufgrund der Änderung klimatischer Faktoren muss dabei konsequenterweise zu modifizierten Zielen der Wiederherstellung führen, nicht zu deren Streichung.

Angesichts der rasch fortschreitenden Degradation der Ökosysteme und ihrer Komponenten kommt aus ökologischer Sicht ein konstruktiver Umgang mit der WVO schon einer Zumutung gleich. Es gibt weder Evidenz noch eine angemessene Plausibilitätsprüfung, dass die WVO in der aktuellen, realpolitisch stark abgeschwächten Form einen ausreichend wirksamen Beitrag zur Erreichung ihrer Ziele leisten kann. In geradezu dramatischer Weise kollidieren Schlagkraft und Anspruch der WVO mit der aktuell zu beobachtenden Umweltdynamik. Die betroffenen Ökosysteme sind oft schon so stark geschädigt, dass viele Veränderungen irreversibel sein dürften. Allein der Verlust von genetischer Vielfalt sowie die Nichtverfügbarkeit von minimal erforderlichen Flächen zur Aufrechterhaltung von kritisch bedrohten Populationen und ökologischen Prozessen erscheinen fatal.

Zu der großen Zahl von in Ökosystemen vorkommenden Stresssituationen und den sie auslösenden Stressoren treten kumulative und systemische Effekte hinzu. Sollte es nicht gelingen, die anthropogen verursachte Klimakrise einzudämmen, ergeben sich (nicht allein) bei der Wiederherstellung von Ökosystemen sehr grundlegende Probleme.

Der aktuelle Diskurs zur WVO sowie zu den Handlungsnotwendigkeiten und -potenzialen erscheint von den vorstehend knapp skizzierten Forschungsfeldern und ihrem Kenntnisstand praktisch entkoppelt. Fest steht, dass sich angesichts der aktuell zunehmenden Unsicherheit selbst bezüglich der kurzfristigen klimatischen Entwicklungen ein erhebliches Dilemma ergibt. Hierzu wäre eine Leitlinie seitens der EU-Kommission hilfreich – etwa in einem Durchführungs- oder delegierten Rechtsakt, der die (dringend erforderliche) Anpassung der FFH-Richtlinie an klimakriseninduzierte Effekte und den erforderlichen Umgang mit der nicht auflösbaren Unsicherheit regeln könnte – unter der Prämisse, dass damit grundsätzlich keine Schwächung der Ziele erfolgen darf (zu ökologisch zukunftsfähigen Renaturierungskonzepten für Waldökosysteme vergleiche auch Bou Dagher Kharrat et al. 2023).

Hebel 5: Zielsysteme des Naturschutzes anpassen und stärker dynamisch ausrichten

Zum einen ist uns bewusst, dass ein Abrücken von normativen Setzungen zum Zustand bestimmter Ökosysteme (LRT) den Naturschutz vor eine fundamentale Begründungs- und Rechtfertigungsherausforderung stellt. Zum anderen sind wir allerdings davon überzeugt, dass es gute Argumente für mehr Naturschutz mit veränderten Zielsystemen gibt. In jedem Fall wäre es fahrlässig, aus kurzfristig-taktischen Motiven Ziele nicht zu hinterfragen, wenn diese trotz dauerhaft praktizierter, sehr teurer Maßnahmen nicht mehr erreichbar erscheinen. Alle präskriptiv-deterministischen Konzepte, die zu eng definierte Zustände festschreiben und auf diskrete Zustände abzielen und deren Erfolg allein von der Präsenz einzelner Arten abhängen, sind vor dem Hintergrund der Evidenz von Ökosystemveränderungen und Klimakrise in diesen Engführungen nicht mehr haltbar. Diese bedeutet allerdings keineswegs, dass Schutzgebiete und die Revitalisierung von Ökosystemen überflüssig würden. Im Gegenteil existiert ein stetig wachsender Bedarf, Funktionstüchtigkeit und Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen zu stärken. Dies bedeutet, dass im Rahmen von ökosystembasierten Ansätzen die hierfür benötigten abiotischen und biotischen Bedingungen bestmöglich zu gewährleisten sind (Ibisch 2022).

Konkret geht es auch darum, dass die WVO Wildniskonzepte (zum Beispiel Sukzession, natürliche Waldentwicklung ohne Biomassenutzung) und prozessorientierte Entwicklungen im Sinne der Wiederherstellung von Ökosystemfunktionen zulassen und fördern sollte. Beispiele dafür sind neben der „Verurwaldung“ von Waldflächen oder „Proferatation“ (Naturwaldentwicklung) als naturbasierte Lösung, das heißt Schutz und Pflege bestehender Wälder durch Maximierung ihrer Kohlenstoffspeicherung und Klimawirkung, der Förderung ihrer Biodiversität und natürlicher Prozesse (zum Beispiel DellaSala et al. 2020, Moomaw et al. 2019) auch extensive Weideverfahren, Auenentwicklungen mit natürlicher Gewässerdynamik und Förderung lichter Wälder sowie temporär waldfreie Standorte, die durch Störungen entstehen (etwa Araújo et al. 2024, Fartmann et al. 2021, FAZ 2024, Luick et al. 2025 c).

Wissenschaft und Praxis sind bereit, ihre evidenzbasierten Kenntnisse insbesondere zum Umgang mit den Risiken des Klimawandels und zu stärker prozessorientierten Naturschutzkonzepten in die WVO-Umsetzung einzubringen.

Hebel 6: Eine eigenständige und gut ausgestattete Finanzierung etablieren

Die Querbeziehungen zu zahlreichen schon bestehenden rechtlichen Verpflichtungen und Förderprogrammen für die Agrar- und Forstwirtschaft (in erster Linie die GAP) und im Naturschutz führen insbesondere in politischen Kreisen zur Meinung, dass für die Umsetzung der WVO keine gesonderten finanziellen Mittel notwendig seien und es lediglich anderer Zuordnungen bedürfe. Zwar will die EU-Kommission in den kommenden Monaten Vorschläge zur Finanzierung vorlegen, doch wurde bereits bei Vorstellung des Gesetzentwurfs im Jahr 2022 angekündigt, dass die Mittel für die Umsetzung weitgehend aufkommensneutral aus verschiedenen EU-Töpfen bestritten werden könnten, etwa aus der für die laufende Finanzperiode 2021–2027 bestehenden Biodiversitätsförderung in Höhe von insgesamt 100 Mrd. Euro. Die europäischen Umweltverbände fordern dagegen einen eigenständigen Fonds für die Umsetzung der WVO und jährlich zusätzlich 15 bis 25 Mrd. € (BirdLife Europe et al. 2024). Diese grundsätzliche Notwendigkeit unterstützen wir nachdrücklich. In ihrer Stellungnahme zur Renaturierung unterstreichen auch die Beiräte SRU, WBBGR und WBW (2024) die Notwendigkeit, Landnutzende durch verbesserte Rahmenbedingungen für die Renaturierung zu gewinnen, insbesondere durch Anreize für private Projekte und eine angemessene Honorierung der Bereitstellung öffentlicher Güter.

Hebel 7: Den erwartbaren massiven zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung schon heute durch lösungsorientiertes vorausschauendes Handeln begegnen

Nicht nur aufgrund des noch nicht verarbeiteten politischen Dissenses zur WVO (vergleiche Luick et al. 2025 a), sondern auch wegen inhaltlicher Mängel muss befürchtet werden, dass für viele Jahre zunächst lediglich Verhandlungspoker und Verwaltungshandeln zu beobachten sein werden. Mit dieser Befürchtung ist der Appell verbunden, schon jetzt Lösungen zu finden, damit sich die Implementierung der WVO doch anders und positiver entwickeln kann. Mit folgenden vorhersehbaren Entwicklungen ist zu rechnen:

- Viele EU-Staaten werden sich politisch weiter sehr kritisch äußern und vor allem begründet mit dem hohen zusätzlichen Verfahrens- und Verwaltungsaufwand eine Verlängerung der Fristen für die Entwürfe der nationalen Wiederherstellungspläne (NWP) fordern. Dass dieses Vorgehen hohe Aussichten auf Erfolg hat, zeigt die aktuelle Auseinandersetzung um die Verordnung zu den entwaldungsfreien Lieferketten (EUDR). Diese sollte eigentlich zum 1.12.2024 in Kraft treten und wurde von der neuen EU-Kommission zunächst auf den 30.12.2025, für kleine Unternehmen bis 30.6.2026 verschoben (BMEL 2025, EC 2024 a, b).

- Allein nach den jüngsten Erfahrungen mit (nicht-)faktenbasierten Argumentationen (unter anderem zur Novellierung des Bundeswaldgesetzes, Entwaldungsverordnung) der verschiedenen Akteursgruppen im Bereich der agrarischen und forstlichen Nutzungsverbände und der Umwelt-NGOs erscheint es geradezu unmöglich, konstruktive und auf gegenseitigem Verständnis der Anliegen basierende Lösungen zu entwickeln.

- Die Qualität vieler eingereichter NWPs wird vermutlich sehr schwach, mangelhaft bis nicht akzeptabel sein und sie werden vor allem nicht fristgerecht vorgelegt werden.

- Die Mitgliedstaaten werden versuchen, bisherige Aktivitäten im Sektor der Landnutzung (Land- und Forstwirtschaft) mit Kreativität als Umsetzung von WVO-Zielen zu deklarieren. Der Antwort einer Anfrage aus dem Bundestag an die Bundesregierung ist etwa der Vorschlag zu entnehmen, einfach die summarische oder teilweise Meldung von bereits unter Schutz stehenden Flächen mit zugehörigen Managementplänen und die Neuetikettierung zu versuchen, um die WVO-Flächenziele zu erreichen. Als in Frage kommende Kulissen werden genannt: Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Waldschutzgebiete unterschiedlicher Kategorien, Nationalparke, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturparke und Nationale Naturmonumente (CDU & CSU 2024). Damit könnten jedoch nicht im Ansatz die Ziele erreicht werden, sondern es wären bereits die ersten Etappenziele für 2030 gefährdet.

- Die WVO fordert zwar die Verbesserung und Wiederherstellung von Lebensräumen mit Defiziten. Gleichzeitig wurde aber formuliert, dass keine Verpflichtung zur Erreichung eines Erfolgszustands besteht. Allein der Grund, dass der Erfolg nicht eintritt, impliziert damit keine Verletzung dieser sogenannten Handlungspflicht. Ausreichend ist, dass erforderliche Maßnahmen eingeleitet werden. Es ist den Mitgliedstaaten auch erlaubt, unbestimmte und rechtlich nicht einklagbare Strategien zu etablieren.

- Die Bereitstellung eines eigenständigen Finanzierungsinstruments zur Wiederherstellung der Natur wird politisch, wenn überhaupt, nur mittel- und längerfristig möglich sein.

- Nach wie vor ungelöst ist die schon 2010 durch die Aichi-Ziele der COP 10 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt festlegte Verpflichtung, die biodiversitätsschädigenden Subventionen bis 2020 abzuschaffen (CBD 2010, 2020). Wie im Dasgupta-Report detailliert und erschreckend dargestellt ist das Gegenteil eingetreten (Dasgupta 2021; vergleiche Luick et al. 2025 a). Auf der COP 15 im Dezember 2022 wurde erneut die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen bis 2030 vereinbart: Bis 2025 sollen Anreize und Subventionen mit negativen Auswirkungen auf die Biodiversität identifiziert und bis 2030 beendet werden. Umweltschädliche Subventionen sollen bis 2030 um mindestens 500 Mrd. US-Dollar pro Jahr reduziert werden (UNEP 2023, NEFO 2024).

In Summe sind die aufgeführten Umsetzungs-Herausforderungen als wicked problems (verzwickte, komplexe Herausforderungen) zu charakterisieren. Das in den späten 1960er-Jahren entwickelte Konzept fand insbesondere in der Nachhaltigkeitsforschung und in der öffentlichen Verwaltung Beachtung (Pashkevich 2020). Wicked problems zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht eindeutig definiert sind, dass die Werte der Beteiligten im Widerspruch zueinander stehen können und es keine eindeutigen Lösungen gibt (Poeck & Lönngren 2019). Zwar bestehen zu allen absehbaren Hemmnissen und Konflikten sinnvolle Optionen der Bewältigung. Sie heute schon zu identifizieren, sie zu bearbeiten und – auch freiwillig – qualitativ höherwertige, da notwendige Entscheidungen zu treffen, ist für die Zielerreichung absolut notwendig, die nicht deshalb aufgegeben werden darf, weil sie schwierig erscheint. Die Bundesebene sollte hierfür auf wissenschaftlicher Grundlage anspruchsvolle Umsetzungsschritte im nationalen Wiederherstellungsplan festschreiben. Für die Entwicklung und Umsetzung der Lösungen für die wicked problems bedarf es einer inter- und transdisziplinären wissenschaftlichen Prozessbegleitung, denn die erfolgreiche Umsetzung der WVO bedeutet nicht weniger als eine grundlegende Transformation großer Teile der Kulturlandschaft.

Hebel 8: Modellhafte Umsetzungswege forschungsgeleitet und ko-kreativ in Reallaboren (Landscape Living Labs) erproben

Die geschilderten multiplen Herausforderungen bei der Umsetzung der WVO bedürfen eines intensiven transdiszplinären, wissenschaftlich fundierten Multi-Stakeholder-Ansatzes. Das aus der transdisziplinären und transformativen Nachhaltigkeitsforschung stammende Konzept der Reallabore (landscape living labs) hat zum Ziel, eine wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur „in der Realität“ der bestehenden Lebenswelt zu betreiben und damit Experimentierräume inmitten der Gesellschaft zu eröffnen. Neue Ideen, Inventionen und Lösungsansätze werden unter realen Bedingungen partizipativ erarbeitet, erprobt, erforscht und weiterentwickelt (Parodi et al. 2024).

Dieses Konzept spielt bereits eine zentrale Rolle in der EU-Mission „A Soil Deal for Europe“, die darauf abzielt, bis 2030 75 % der Böden in der EU wieder zu gesunden (EC 2024 c). Mit dem Ziel der Transformation von Agrar- und Ernährungssystemen baut das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) gemeinsam mit drei hessischen Universitäten das Innovationszentrum für Agrarsystemtransformation (IAT) fünf Reallabore auf (Gunnoltz et al. 2024). Auch für die Entwicklung biodiversitätsorientierter Modelllandschaften in Baden-Württemberg sind Reallabore mit ko-kreativen Arbeitsweisen vorgeschlagen (Jedicke et al. 2023). Kerncharakteristika solcher Reallabore sind nach Parodi et al. (2024) Forschungsorientierung, Transformativität, Normativität und Nachhaltigkeit, Transdisziplinarität und Partizipation, zivilgesellschaftliche Orientierung, Modellcharakter und Übertragbarkeit, Langfristigkeit, Laborcharakter und Bildung/Lernen.

Aufgrund der in diesem Beitrag beschriebenen vielfältigen Herausforderungen in Form von wicked problems, der notwendigen wissenschaftlichen Forschung und Begleitung sowie der erforderlichen ko-kreativen Entwicklungs-, Evaluierungs- und Nachsteuerungsprozesse schlagen wir vor, in repräsentativen Landschaftseinheiten in allen Bundesländern die notwendigen Schritte zu einer wirksamen WVO-Umsetzung zu entwickeln, umzusetzen, zu monitoren und iterativ anzupassen. Damit ließen sich auch wertvolle Bildungs- und Lernorte sowie Modelle für die Zusammenarbeit schaffen, die für die Umsetzung der in Abschnitt 4 beschriebenen synergistischen weiteren Rechtsnormen entscheidende Unterstützung böte. Wenn in jedem Bundesland jeweils ein Reallabor eingerichtet würde, bedürften diese pro Jahr eines Etats von näherungsweise geschätzten 30 bis 40 Mio. € – eine gut investierte Seed-Finanzierung.

6 Ausblick

Es steht aus wissenschaftlicher Sicht außer Frage, dass die WVO, wie verabschiedet, ein wichtiges und notwendiges Instrument zur Erreichung der selbstgesteckten Ziele der EU zum Umwelt- und Naturschutz im Green-Deal-Projekt ist. Renaturierungsmaßnahmen sind dringend notwendig, um die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen zu fördern und Synergien mit Klimaschutz und -anpassung zu schaffen (vgl. SRU, WBBGR & WBW 2024). Dieses ist bei der anstehenden Implementierung immer wieder klar zu kommunizieren, um Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft zu stärken. Gleiches gilt für die hohe volkswirtschaftliche Relevanz von Wiederherstellungen der Natur: Die Europäische Kommission schätzt, dass die 90-%ige Wiederherstellung degradierter Ökosysteme bis 2050 einen ökonomischen Wert von 1,86 Billionen € schafft, das Zwölffache der erwarteten Renaturierungskosten (vgl. SRU, WBBGR & WBW 2024).

Mit allen ausgeführten Einschränkungen (siehe auch Luick et al. 2025 a) ist die WVO der Kompromiss, der in dieser politisch multiplen Krisensituation noch möglich war, aber immerhin den Diskurs voranbringt und konkrete Handlungsnotwendigkeiten definiert sowie Entwicklungsmöglichkeiten ableiten lässt.

Mit der WVO ist das übergeordnete Ziel der Wiederherstellung von zerstörten und beeinträchtigen Ökosystemen jetzt erstmals gesetzlich verbindlich und einklagbar verankert worden. Die Mitgliedstaaten sind in der Pflicht und müssen in Zukunft nicht nur Wiederherstellungspläne mit konkreten Zielen und Umsetzungswegen aufstellen, sondern der Prozess der Implementierung muss, zwingend unter Nutzung von geeigneten Monitoringverfahren und -instrumenten, mit einem strikten Zeitplan und für die Öffentlichkeit transparent gestaltet werden. Dies bildet ein eindeutiges Novum und eine deutlich bessere Grundlage für den künftigen politischen Diskurs zu ökologischen Nachhaltigkeitsthemen, als sie bisher auf Grundlage anderer Rechtsinstrumente, wie der FFH-Richtlinie, bestand.

Entscheidend wird sein, mit welcher Ernsthaftigkeit die EU-Mitgliedstaaten die WVO jetzt legislativ und praktisch umsetzen. Im Positiven steht es aber nicht im Ermessen der Mitgliedstaaten, ob „erforderliche“ Maßnahmen ergriffen werden, denn dazu sind sie mit der WVO verpflichtet. Jedoch ist der Begriff „erforderlich“ auslegungsbedürftig. Denn Art. 14 WVO kann auch derart interpretiert werden, dass die Mitgliedstaaten zunächst vorbereitende Überwachungssysteme implementieren und Forschungsanstrengungen unternehmen, die „erforderlich“ sind, um den Bedarf und die Art und Weise zielführender Wiederherstellungsmaßnahmen zu ermitteln. Wir sind uns sicher, dass schon allein mit dieser Rechtsinterpretation die Wirkmächtigkeit der WVO zumindest sehr lange verzögert werden kann. Die Zeit drängt und es wäre unverantwortlich, den notwendigen Wandel durch derartige Tricks zu blockieren. Denn es geht um nichts weniger als die Realisierung einer Überlebensökologie für die Menschheit.

- Die WVO ist ein wichtiges Instrument für die Erreichung von Zielen des Natur- und landgebundenen Klimaschutzes. Maßgeblich wird sein, mit welcher Ernsthaftigkeit und positiver, ermöglichender statt sowie nicht behindernder Grundeinstellung die EU-Mitgliedstaaten die WVO jetzt legislativ und praktisch umsetzen.

- Der beschleunigte Klimawandel bedeutet schon kurzfristig erhebliche Unsicherheit für die Erreichbarkeit von statischen Wiederherstellungszielen, aber gleichzeitig verstärkt er den Handlungsbedarf in Bezug auf funktionale und ökosystembasierte Ansätze der Revitalisierung der Landschaft.

- Auf nationaler und föderaler Ebene sind umfangreiche Anpassungen in Fachgesetzen und nachgeordneten legislativen Umsetzungsinstrumenten notwendig, was ein hohes Risiko für Umsetzungsverzögerungen bedeutet. Diese bieten aber die Chance, maßgebliche Synergien zwischen verschiedenen Politikzielen zu erreichen.

- Es müssen dringend Sektorkopplungen und dadurch mögliche Synergien zu anderen Vorhaben erfolgen. Dazu gehören unter anderem das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 und die Waldstrategie 2050.

- Sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler und föderaler Ebene sind zusätzliche, ausreichende und langfristig abgesicherte Finanzmittel bereitzustellen. Mit den aktuell vorhandenen Ressortfonds (etwa GAP, LIFE, GAK, ANK) allein sind die Ziele der WVO nicht im Ansatz umsetzbar. Gerade für die Wiederherstellung von Waldökosystemen wären zudem flexiblere, auf die konkreten Bedingungen der Regionen, des Eigentums sowie der Entwicklungsziele gezielt anpassbare Förder- und Unterstützungsinstrumente dringend erforderlich. Die Einrichtung von Reallaboren für ko-kreative, durch die Wissenschaften intensiv begleitete modellhafte Umsetzung wäre ein effizienter und effektiver Weg, Realisierung und fortlaufenden Erkenntnisgewinn zu verbessern.

- Neue Rechtsvorschriften (Ordnungsrecht), noch so ambitionierte politische Ziele oder auch mit reichlich Finanzmitteln ausgestattete Förderrichtlinien allein werden die Umsetzung der WVO nicht garantieren, sondern allenfalls unterstützen. Die tatsächlichen Maßnahmen müssen auf konkreten Flächen stattfinden. Es gilt daher, die Flächenbesitzenden aller Kategorien zu motivieren und wirtschaftliche Opportunitäten über attraktive „Mitmachangebote” zu schaffen. Denn es wird in der Mehrzahl der defizitären Flächen nicht möglich sein, die Flächenziele nur über Maßnahmen auf staatlichem Eigentum zu erreichen; gerade im Offenland braucht es Kooperationen und Allianzen mit den privaten Grundeigentümern und auch den Flächennutzenden.

Araújo, M.B., Alagador, D. (2024): Expanding European protected areas through Rewilding. Current Biology 34, 1–10. DOI: 10.1016/j.cub.2024.07.045. Bai, Y., Cotrufo, M.F. (2022): Grassland soil carbon sequestration: Current understanding, challenges, and Solutions. Science 377, 603-608. DOI: 10.1126/science.abo2380.

BirdLife Europe, WWF Europe, EEB (European Environmental Bureau), Euronatur & CEE Bankwatch Network (2024): Call for a dedicated EU Nature Restoration Fund. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/call-for-a-dedicated-eu-nature-restoration-fund-_july-2024.pdf.

BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2024): EU Nature Restoration Law: Faktencheck zur Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. https://www.bfn.de/aktuelles/eu-nature-restoration-law-faktencheck-zur-verordnung-zur-wiederherstellung-der-natur.

BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2025): Indikator Artenvielfalt und Landschaftsqualität. https://www.bfn.de/indikator-artenvielfalt-und-landschaftsqualitaet

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) (2024): Der Wald in Deutschland – ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/vierte-bundeswaldinventur.pdf?__blob=publicationFile&v=5.

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2025): EU-weit einheitliche Regelung für entwaldungsfreie Lieferketten. https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/entwaldungsfreie-Lieferketten-eu-vo.html.

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) (2020): Die Lage der Natur in Deutschland – Ergebnisse von EU-Vogelschutz- und FFH-Bericht. https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/bericht_lage_natur_2020.pdf.

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) (2024a): Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030). https://www.bmuv.de/download/die-nationale-strategie-zur-biologischen-vielfalt-2030-nbs-2030

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) (2024b): Natura 2000. https://www.bmuv.de/themen/naturschutz/gebietsschutz-und-vernetzung/natura-2000/schutzgebietsnetz-natura-2000.

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) (2025): Prioritärer Aktionsrahmen (PAF) für Natura 2000 in der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 8 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitat-Richtlinie) für den Zeitraum 2021-2027. https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/natura_2000_prioritaerer_aktionsrahmen_bf.pdf.

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) & BfN (Bundesamt für Naturschutz (2021): Auenzustandsbericht 2021 – Flussauen. 72 S. https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/AZB_2021_bf.pdf.

Bou Dagher Kharrat, M., Pötzelsberger, E., Nabuurs, J., Bauhus, J., O’Hara, J., Alberdi, I., Horstmann, N., Hunziker, M., Lundhede, T., Schifferdecker, G., Lovric, N., Khalabuzar, K., Svensson, J. (2023): SUPERB’s Policy recommendations for the EU Nature restoration Law Towards biodiverse and adaptive forest landscapes for Europe’s people. https://forest-restoration.eu/wp-content/uploads/2022/05/Nature-Restoration-Law_PolicyBrief.pdf.

Brlík, V., Šilarová, E., Škorpilová, J., Klvanova, A. + 64 authors (2021): Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds. Scientific Data 8(1):21. DOI: 10.1038/s41597-021-00804-2.

CBD (Convention on Biodiversity) (2010, 2020): Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, including Aichi Biodiversity Targets. https://www.cbd.int/sp/targets.

CDU & CSU (2024): Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU, Umsetzung EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. https://dserver.bundestag.de/btd/20/129/2012986.pdf.

CEU (Council of the European Union) (2024): What is the state of nature in the EU? https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/state-of-eu-nature/.

Clavero, M. (2014): Sifting baselines and the conservation of non-native species. Conserv. Biol. 28 (5), 1434-1436. DOI: 10.1111/cobi.12266

Dasgupta, P. (2021): The Economics of Biodiversity – The Dasgupta Review. Full Report. 610 p. (London: HM Treasury). https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review.

DellaSala, D.A., Kormos, C.F., Keith, H., Mackey, B., Young, V., Rogers, B., Mittermeier, R.A. (2020): Primary forests are undervalued in the climate emergency. BioScience 70 (6), 445-445. DOI: org/10.1093/biosci/biaa030.

EC (European Commission) (2020): EU Biodiversity Strategy for 2030 – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380.

EC (European Commission) (2022a): Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration – COM/2022/304 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0304.

EC (European Commission) (2022b): Commission staff working document – Impact Assessment – Accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration, COM (2022) 304 final, SEC(2022) 256 final, SWD(2022) 168 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0167&qid=1686750707844.

EC (European Commission) (2022c): Commission staff working document - criteria and guidance for protected areas designations. https://environment.ec.europa.eu/document/download/12d0d249-0cdc-4af9-bc91-37e011620024_en?filename=SWD_guidance_protected_areas.pdf.

EC (European Commission) (2024a): Commission strengthens support for EU Deforestation Regulation implementation and proposes extra 12 months of phasing-in time, responding to calls by global partners. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5009.

EC (European Commission) (2024b): Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards provisions relating to the date of application. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024PC0452R(01).

EC (European Commission) (2024c): EU Mission: A Soil Deal for Europe. op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d4bea74-a238-11ef-85f0-01aa75ed71a1/language-en.

EU (European Union) (2022): Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022L2464.

EU (European Union) (2024): Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2024 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869 (Text with EEA relevance). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1991&qid=1722240349976.

ECA (European Court of Auditors) (2024): Common Agricultural Policy Plans – Greener, but not matching the EU’s ambitions for the climate and the environment. Special Report, 56 p. https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2024-20/SR-2024-20_EN.pdf.

Fartmann, T., Jedicke, E., Streitberger, M., Stuhldreher, G. (2021): Insektensterben in Mitteleuropa. Ursachen und Gegenmaßnahmen. Eugen Ulmer, Stuttgart.

FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) (2024): Ein Viertel Europas könnte wieder Wildnis werden. https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/wilde-natur-in-europa-ein-viertel-des-kontinents-koennte-wieder-wildnis-werden-19928375.html.

Forest Europe (2020): State of Europe’s Forests 2020. https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf.

Friedrichs, M., Hermoso, V., Bremerich, V., Langhans, S.D. (2018): Evaluation of habitat protection under the European Natura 2000 conservation network – the example for Germany. PLoS ONE 13 (12): e0208264. DOI: org/10.1371/journal.pone.0208264.

Gardner, C., Bullock, J. (2021): In the climate emergency, conservation must become survival ecology. Front. Conserv. Sci. 2, 659912. DOI: 10.3389/fcosc.2021.659912.

Godet, L., Dufour, S., Rollet, A.-J. (eds., 2022): The Baseline Concept: A Narrow Path Between False Trails and True Impasses. In: The Baseline Concept in Biodiversity Conservation (eds L. Godet, S. Dufour and A.-J. Rollet). DOI: org/10.1002/9781394173679.

Gunnoltz, J., Jacob, K., Brüser, K., Breuer, L., Matzdorf, B., Ewert, F. (2024): Reallabore in Agrarlandschaften: Ausgestaltung und Handlungsempfehlungen. ZALF-Policy Paper 11/24, Müncheberg, 9 S. https://www.zalf.de/de/forschung_lehre/publikationen/Documents/Policy_Paper/ZAF_Policy-Paper-Reallabore.pdf.

Ibisch, P.L. (2022): Ein ökosystembasierter Ansatz für den Umgang mit der Waldkrise in der Klimakrise. Natur und Landschaft 97 (7), 325-333. DOI: .org/10.19217/NuL2022-07-02.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023): Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, Switzerland, 184 pp. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

Jedicke, E., Mayer, M., Bürckmann, H., Trautner, J., Sliva, J. (2023): Konzept für kooperativ entwickelte biodiversitätsorientierte Modelllandschaften in Baden-Württemberg. – Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (Hrsg.), Stuttgart, 64 S.

Jones, A., Fernandez Ugalde, O., Scarpa, S., Eiselt, B. (2022): LUCAS Soil 2022 – JRC Technical Report. JRC Publications Repository, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2760/74624.

Kreibich, N., Kühlert, M., Brod, S. (2024): Unternehmen in der Transformationsverantwortung: Das Contribution-Claim-Modell als Alternative zur CO2-Kompensation. GAIA 33/2, 263–264. DOI: 10.14512/gaia.33.2.25.

Luick, R., Hennenberg, K., Leuschner, C., Grossmann, M., Jedicke, E., Schoof, N., Waldenspuhl, T. (2022): Urwälder, Natur- und Wirtschaftswälder im Kontext von Biodiversitäts- und Klimaschutz. Teil 2: Das Narrativ von der Klimaneutralität der Ressource Holz. Naturschutz und Landschaftsplanung 54 (1): 22-35. DOI: http://dx.doi.org/10.1399/NuL.2022.01.02. Zugleich als englische Fassung: Primeval, natural and commercial forests in the context of biodiversity and climate protection. Part 2: The narrative of the climate neutrality of wood as a resource. DOI: org/10.1399/NuL.2022.01.02.e.

Luick, R., Jedicke, E., Fartmann, T., Grossmann, M., Potthast, T. (2025a): Die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. Hintergrund, Entstehung und Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens – ein Rückblick. Naturschutz und Landschaftsplanung 57 (3), 12-21. DOI: 10.1399/NuL.108632.

Luick, R., Jedicke, E., Fartmann, T., Grossmann, M., Potthast, T., Ibisch, P. (2025b): Unsere Wälder im Spannungsfeld von Klimaschutz und Ressourcenbereitstellung – Bilanzierung und Prognosen der LULUCF-Ziele und Konsequenzen für das politische, planerische und praktische Handeln. Naturschutz und Landschaftsplanung 57 (5), eingereicht.

Luick, R., Freese, J., Jedicke, E., Weber, G., Reisinger, E. (2025c): Extensive Weidesysteme als Strategie für den Naturschutz. In: Brackane, S., Hackländer, K., Hrsg., Die Rückkehr der großen Pflanzenfresser – Konfliktfeld oder Chance für den Artenschutz? Oekom, München, 311-341. DOI: org/10.14512/9783987262562.

MLEUV (Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, 2025): Brandenburg setzt Vollzug der EU-Wiederherstellungsverordnung vorläufig aus. https://mleuv.brandenburg.de/mleuv/de/aktuelles/presseinformationen/detail/~26-02-2025-brandenburg-setzt-eu-wiederherstellungsverordnung-aus#.

Moomaw, W.R., Masino, S.A., Faison, E.K. (2019): Intact forests in the United States: Proforestation mitigates climate change and serves the greatest good. Frontiers in Forests and Global Change, 2, 449206. DOI: org/10.3389/ffgc.2019.00027.

NEFO (Netzwerk-Forum zur Biodiversitätsforschung Deutschland) (2024): Post-2020 CBD Global Biodiversity Framework (GBF) – Ergebnis der CBD COP-15: 23 neue globale Biodiversitätsziele bis 2030. https://www.ufz.de/nefo/index.php?de=47996.

Parodi, O., Ober, S., Lang, D.J., Albiez, M. (2024): Reallabor versus Realexperiment: Was macht den Unterschied? GAIA 33 (2), 216-221. DOI: org/10.14512/gaia.33.2.4.

Pashkevich, N. (2020): Wicked Problems: Background and Current State. Philosophia Reformata 85 (2), 119-124. DOI: org/10.1163/23528230-8502A008. Pauly, D. (1995): Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries. Trend in Ecology and Evolution 10, 430. DOI: org/10.1016/S0169-5347(00)89171-5.

Poeck, K. van, Lönngren, J. (2019): Wicked problems: a systematic review of the literature. ECER 2019, European Conference on Educational Research, Education in an era of risk: the role of educational research for the future, Abstracts. https://biblio.ugent.be/publication/8635228.

Saenz-Arroyo, A., Roberts, C.M., Torre, J., Carno-Olvera, M., Enriquez-Andrade, R.R. (2005): Rapidly shifting environmental baselines among fisher of the Gulf of California. Proc. Roy. Soc. B 272, 1957-1962. DOI: org/10.1098/rspb.2005.3175

Schulze-Hagen, K. (2019): Das shifting-baseline-Syndrom und die „Wilden Weiden”. In: Bunzel-Drüke, M., Reisinger, E., Böhm, C., Buse + 34 authors, Naturnahe Beweidung und NATURA 2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000, 2. Aufl., ABU Biologische Station, Hrsg., Bad Sassendorf-Lohne, 36-41.

SRU, WBBGR, WBW (Sachverständigenrat für Umweltfragen; Wissenschaftlicher Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen; Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik) (2024): Renaturierung: Biodiversität stärken, Flächen zukunftsfähig bewirtschaften. Stellungnahme, aktualisierte Fassung August 2024. Berlin, 88 S and short version in English. https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2024_08_Aktualisierung_Renaturierung.html. https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/EN/04_Statements/2020_2024/2024_06_Statement_Nature_restoration.pdf?__blob=publicationFile&v=11.

Tomppo, E., Gschwantner, T., Lawrence, M., McRoberts, R. (2010): National Forest Inventories Pathways for Common Reporting. Springer, 638 p. DOI: 10.1007/978-90-481-3233-1.

UBA (Umweltbundesamt, 2022a): Die Wasserrahmenrichtlinie – Gewässer in Deutschland 2021, Fortschritte und Herausforderungen. Dessau, 124 S. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/die-wasserrahmenrichtlinie-gewaesser-in-deutschland.

UBA (Umweltbundesamt, 2022b): Gewässer in Deutschland – Dashboard des Bundes zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. https://experience.arcgis.com/experience/301dacb12edd4501a6a97874da0738d0/.

UNEP (United Nations Environment Programme) (2023): Report of the conference of the parties (COP) of the conference of the parties to the convention on biological diversity on the second part of its 15th meeting (Globale Biodiversitätsrahmen von Kumming-Montreal / GBF, Global Biodiversity Framework). https://www.cbd.int/doc/c/f98d/390c/d25842dd39bd8dc3d7d2ae14/cop-15-17-en.pdf.

Vogt, P., Riitters, K., Caudullo, G., Eckhard, B. (2019): FAO – State of the World’s Forests: Forest Fragmentation. JRC Publications Repository, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI:10.2760/145325.

Der Beitrag analysiert nach aktuellem Kenntnisstand die anstehende Umsetzung des Nature Restoration Law (NRL), der 2024 in Kraft getretenen EU-Verordnung 2024/1991 über die Wiederherstellung der Natur (WVO), aus Perspektive der ökologischen Wissenschaften. Wichtige Inhalte und terminierte Zielsetzungen werden vorgestellt, beginnend mit den nationalen Wiederherstellungsplänen (NWP), welche die Mitgliedstaaten nach einem verpflichteten Beteiligungsprozess bis zum 1.9.2026 der Kommission im Entwurf vorzulegen haben. Es werden Querbezüge zu anderen Rechtsverpflichtungen auf globaler, EU- und nationaler Ebene analysiert. Aus diesen resultieren Chancen für vielfältige Synergien, sofern mögliche und sinnvolle Sektorkopplungen durch rechtliche Anpassungen legislativ und praktisch vollzogen werden. Deutlich wird, dass eine wirksame Umsetzung essenziell von verschiedenen Faktoren abhängig ist, unter anderem von (1) einer insgesamt ambitionierten Rahmengebung im NWP; (2) einer konsequenten Abkehr von umweltschädlichen Subventionen; (3) der Bereitstellung spezifischer Finanzmittel in ausreichendem Umfang und (4) der Motivation von Flächenbesitzenden und Landnutzenden zur Umsetzungsbeteiligung durch wirtschaftliche Anreize.

The implementation of the EU Nature Restoration Law: details, roadmap and critical reflection

This article analyses the upcoming implementation of the Nature Restoration Law (NRL) based on current knowledge, from the perspective of ecological sciences. The EU regulation on nature restoration came into force in 2024. The official German legal term for the EU law is Wiederherstellungsverordnung (WVO). Central aspects are presented and the given roadmap for implementation is described, starting with National Restoration Plans (NRP), which Member States must submit in draft form to the Commission by 1st September 2026, following a mandatory participation process. Cross-references to other legal obligations at a global, EU, and national level are also analysed. These result in opportunities for a wide range of synergies, provided that appropriate sector coupling is implemented legislatively and practically through legal adjustments. It also becomes clear that effective implementation depends equally, among others, on: (1) an overall ambitious framework in the NRP; (2) a consistent move away from environmentally harmful subsidies; (3) the provision of specific financial resources in sufficient quantities, and (4) on the motivation of landowners and land users to participate in implementation through economic incentives.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.