Der Einsatz von Drohnen zur Erfolgskontrolle

Abstracts

In den Jahren 2020/2021 wurde ein Abschnitt der Lippe in Paderborn-Sande renaturiert. Die Entwicklung und die Zielerreichung der Renaturierung werden unter anderem mit Luftbildern, die mithilfe von Drohnenbefliegungen erstellt werden, dokumentiert. Mit der Befliegung können auch Daten für die Erstellung eines digitalen Oberflächenmodells (DOM) erfasst werden. Diese Methode eröffnet neue Perspektiven und Auswertungsmöglichkeiten. Mithilfe des Vergleichs von Luftbildszenen unterschiedlicher Jahre können eigendynamische Entwicklungen und strukturelle Veränderungen an der renaturierten Lippe exakt erfasst werden. Mittels geeigneter Software lassen sich beispielsweise Auswertungen zu Wasserwechselbereichen und Auenreaktivierungen durchführen. Damit kann nachgewiesen werden, dass die überstauten Flächen im Renaturierungsbereich bei Niedrigwasser dreimal, bei Mittelwasser sogar knapp fünfmal größer sind als die im ehemals befestigten Ausbauzustand. Außerdem kann dargelegt werden, dass trotz bisher fehlender großer Hochwasserabflüsse die Dynamik im Gewässer erfolgreich gefördert werden konnte. Bei naturschutzfachlich sachgemäßer Anwendung stellt der Einsatz von Drohnen zur Erstellung von Luftbildszenen und Geländemodellen im Rahmen von Erfolgskontrollen eine effiziente und störungsarme Alternative zu anderen Methoden dar.

The use of drones to monitor success – the example of the restored Lippe in Paderborn-Sande

In 2020/21, a section of the Lippe in Paderborn-Sande was restored. The development and achievement of the restoration goals are documented, among other things, with aerial photographs taken with the help of drone flights. The aerial survey can also be used to collect data for the creation of a digital surface model (DOM). The method opens up new perspectives and evaluation possibilities. By comparing aerial photos from different years, the dynamic development and structural changes of the restored Lippe can be precisely documented. With the help of suitable software, for example, evaluations of water change areas and floodplain reactivations can be carried out. This makes it possible to prove that the flooded areas in the restoration area are three times larger at low water and almost five times larger at mean water level than those in the formerly paved state. In addition, it can be shown that, despite the lack of large flood discharges, the dynamics in the watercourse could be successfully promoted. When used properly from a nature conservation perspective, the use of drones to create aerial scenes and terrain models in the context of success monitoring is an efficient and low-disturbance alternative to other methods.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 24.07.2023, angenommen am 21.09.2023

1 Einleitung

Die Lippe in Paderborn-Sande wurde in den Jahren 2020/2021 auf einer Strecke von rund 1.200 m durch die Bezirksregierung Detmold renaturiert (Bockwinkel et al. 2023). Der ehemals etwa 650 m lange Verlauf war dort begradigt und ausgebaut, die Lippe in einem Korsett aus Steinen und Befestigungen festgelegt und tief in die Landschaft eingeschnitten. Eine Verbindung zwischen Fluss und Aue fehlte fast vollständig, was auch den Verlust typischer Gewässerlebensräume mit sich brachte.

Mit Umsetzung der Renaturierungsmaßnahme sollten diese Defizite behoben oder weitestgehend ausgeglichen und die Lippe gemäß den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden.

Projektziele sind:

- die naturnahe Neugestaltung des Flusslaufs und eine typgerechte Entwicklung der Lippe,

- die Entwicklung einer charakteristischen Auenlandschaft,

- die Verbesserung der Längsdurchgängigkeit des Flusses für Fische und andere Wasserlebewesen sowie

- die Schaffung neuer Lebensräume für gewässer- und auentypische Tiere und Pflanzen.

Bei der Renaturierung der Lippe in Paderborn-Sande wurde durch eine Initialgestaltung ein typkonformer neuer Gewässerverlauf mit deutlich angehobener Gewässersohle geschaffen. Es wurde bewusst nur eine grobe Initialgestaltung durchgeführt, um eigendynamische Prozesse zu fördern. Parallel dazu wurde eine großflächige Sekundäraue angelegt, um die Wiedervernetzung von Aue und Gewässer zu erreichen.

Die Projektziele und die Maßnahmenumsetzung sowie die bisherige Besiedlung und Entwicklung sind auf einer projektbezogenen Internetplattform dokumentiert (www.wilde-lippe.de). Ob die Projektziele erreicht werden, wird durch projektbegleitende Erfolgskontrollen mit standardisierten Methoden untersucht (Bockwinkel et al. 2023).

Bei der Entwicklungsdokumentation haben auch Fotos von Drohnen einen wichtigen Stellenwert. Die Befliegung wird im Rahmen der Bearbeitung der projektbezogenen Internetplattform umgesetzt. Dazu wird seit 2021 zweimal jährlich eine vollständige Luftbildszene des Renaturierungsbereichs erstellt und gleichzeitig die Geländetopographie erfasst. Zusätzlich werden Senkrecht- und Schrägbilder von markanten Bereichen sowie Videos im Renaturierungsbereich aufgenommen. Mit den Ergebnissen wiederholter Befliegungen und durch den Vergleich der Luftbilder aus den unterschiedlichen Jahren lassen sich beispielsweise die Entwicklung gewässertypischer Strukturen und deren Veränderungen oder der Sedimenttransport dokumentieren. Zudem können auch Auswirkungen unterschiedlicher Wasserstände erfasst werden. Auswertungen dazu werden dann auf der projekteigenen Website bereitgestellt.

2 Drohnenarten, Ausstattung und Einsatzbereiche

Im alltäglichen Gebrauch und auch für die Verwendung im naturwissenschaftlichen Bereich werden kleine bis mittelgroße Multicopter mit vier bis acht Propellern und Elektromotor sowie einer integrierten Kamera eingesetzt. Sie werden als Quadro-, Hexa- oder Octocopter bezeichnet (LfU 2023 b). Drohnen können für die Erfassung naturwissenschaftlicher Fragestellungen zusätzlich beispielsweise mit Wärmebild- und Infrarotkameras, mit Scheinwerfern oder Multispektralkameras (beispielsweise zur Vegetationsanalyse) ausgestattet werden.

Die Drohnentechnik erlaubt im Hinblick auf naturwissenschaftliche Fragestellungen eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten. So wird sie beispielsweise für den Bodenbrüterschutz, für Zählungen in Vogelkolonien, für gezielte Horstkontrollen bei Greifvögeln, zur Erfassung von Brutstandorten sowie von Amphibien- und Reptilienvorkommen, für geobotanische Dauerbeobachtungen oder im Bereich des Moorschutzes eingesetzt (LfU 2022, 2023 a). Mithilfe spezieller Ausstattungen, wie etwa Wärmebild- oder Infrarotkameras, können zusätzlich auch Einsatzbereiche wie die Rehkitzrettung (Mitterbacher 2020) oder Wasserstandsauswertungen abgedeckt werden (Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V. 2023). Auch in Bezug auf hydrologische Fragestellungen, wie zum Beispiel die Auswirkung von Abflussschwankungen auf den Fischbestand (WFN 2017) oder die Modellierung der Fischdurchgängigkeit von Fließgewässern (Lang 2020), ist der Einsatz von Drohnen praktikabel. Wie am Beispiel der Lippe gezeigt werden soll, können Drohnen auch für Erfolgskontrollen nach Gewässerrenaturierungen dienen.

Der Einsatz von Drohnen hat in Deutschland gemäß der Durchführungsverordnung DVO (EU) 2019/947 sowie dem Gesetz zur Anpassung Nationaler Regelungen an diese Durchführungsverordnung (vom 14. Juni 2021, BGBI Teil I Nr. 32) zu erfolgen. Weitere Informationen zu den gesetzlichen Regelungen für den Drohneneinsatz stellen das Luftfahrtbundesamt oder das Bundesverkehrsministerium bereit (BfN 2021).

3 Methode

Für den Renaturierungsbereich an der Lippe in Paderborn-Sande sollten neben den standardisierten Untersuchungen zu den Erfolgskontrollen auch Luftbilder zur Dokumentation der Gebietsentwicklung erstellt werden. Flächendeckende Luftbilder des gesamten Bereichs wurden seit dem Abschluss der Renaturierungsmaßnahme im April 2021 bisher viermal bei unterschiedlichen Abflussmengen und Vegetationsentwicklungen aufgenommen.

Ergänzend sollte mithilfe der bei der Befliegung aufgenommenen hochauflösenden Fotos ein digitales Oberflächenmodell (DOM) des Bereichs erstellt werden. Dieses sollte der Darstellung verschiedener Abflussszenarien (Niedrig- und Mittelwasserabfluss) und der Ermittlung von Wassertiefen, insbesondere in Flachwasserbereichen, dienen.

Für die Datenerfassung an der Lippe in Paderborn-Sande wurde die Kameradrohne Air 2S von DJI verwendet. Um damit die Befliegung des Renaturierungsbereichs systematisch und vollständig durchführen zu können, wurde zuvor eine Flugplanung mithilfe des Programms DJIFlightPlanner durchgeführt. Dabei wird das zu befliegende Gebiet zunächst in einer Karte abgegrenzt. Danach werden die Flugparameter, wie Fluggeschwindigkeit, Flughöhe, gewünschte Überlappung der Fotos und dergleichen, festgelegt. Anschließend erfolgt die automatische Berechnung eines optimierten Flugplans, basierend auf dem ausgewählten Bereich (Abb. 1). Vor Ort lässt sich dieser Flugplan dann beispielsweise mithilfe der Drohnen-Steuerungsapp Litchi automatisiert abfliegen (Abb. 2).

Um eine genaue Lage des letztlich zu erstellenden Luftbildes erzielen und konkrete Geländehöhen für das zu erstellende DOM erfassen zu können, wurden vor der Befliegung sogenannte Ground Control Points (Punkte mit bekannter Lage und Höhe, im Luftbild eindeutig zu erkennen) im Gebiet ausgelegt. Dazu wurden weiße, zuvor mit einem roten Punkt und einer Nummer versehene Kunststoffscheiben verwendet. Die Scheiben wurden möglichst gleichmäßig, aber unter Vermeidung von Störungen für Brutvögel und empfindliche Vegetationsstadien im Renaturierungsbereich verteilt, um später eine genaue Georeferenzierung des Luftbildes sowie des DOMs zu erreichen. Die koordinatengenaue Einmessung der Ground Control Points erfolgte mithilfe eines GNNS-Rovers.

Bei der Befliegung des Untersuchungsgebiets an der Lippe wurden zur Herstellung von Senkrechtluftbildszenen zunächst Einzelfotos mit einer Überlappung von 80 % aufgenommen. Diese Überlappung ist notwendig, um eventuell verdeckte Bildteile (beispielsweise hinter Gebäuden) in einem Einzelbild durch Informationen aus benachbarten Bildern zu ersetzen. So kann eine lagerichtige Entzerrung gewährleistet werden. Für den rund 38 ha großen Flugbereich wurden 427 Fotos erstellt. In den einzelnen Fotos sind die von der Drohne per GPS ermittelten Lagekoordinaten hinterlegt. Bei einer Befliegungshöhe vom 100 m wird in der zu erstellenden Luftbildszene eine Bodenauflösung von etwa 2 cm erreicht.

Unter Verwendung der Software Pix4Dmapper und mithilfe der Ground Control Points wurde anschließend eine entzerrte und georeferenzierte Luftbildszene für den gesamten Renaturierungsbereich zusammengesetzt (Abb. 3). Gleichzeitig wurde mit dem Programm auf Basis der erhobenen Daten durch Fotogrammetrie ein DOM für das vollständige Gebiet berechnet, das die Geländeoberfläche mit Bebauung, Straßen und auch Bewuchs darstellt. Beide Ergebnisse lassen sich anschließend für weitere Auswertungen in ein Geoinformationssystem (GIS) einbinden. Darin kann für das DOM dann eine geeignete Klassifizierung vorgenommen und das Modell so bildhaft dargestellt werden. Durch den Ausschluss von bestimmten Höhenklassen (Bäume und höher liegendes Gelände) können die Auenstrukturen genauer herausgearbeitet werden (Abb. 4).

4 Ergebnisse

Mithilfe der hochauflösenden Luftbilder und des DOMs können vielfältige Auswertungen vorgenommen werden. Im Folgenden soll aufgrund umfassender Auswertungsmöglichkeiten die Auswertungsmethode anhand des Luftbilds beispielhaft gezeigt werden.

Das Digitalisieren der Wasserspiegellinie anhand der erstellten Luftbilder aus den unterschiedlichen Zeiträumen ermöglicht beispielsweise eine Auswertung der Wasserflächenausdehnungen bei unterschiedlichen Abflüssen im Renaturierungsbereich. So können die Flächen, die bei einem Niedrigwasserabfluss überspült sind (Befliegung Juli 2022) im Vergleich zu denen, die bei Mittelwasserabflüssen überstaut sind (Befliegung April 2023), dargestellt und quantifiziert werden (Abb. 5 und 6).

Bei Niedrigwasser führen Teile des Initialgerinnes mit den eigendynamisch gebildeten Nebengerinnen sowie die tiefer liegenden Blänken und Flutmulden innerhalb der Sekundäraue Wasser. Die Wasserfläche ist dann rund 2,5 ha groß und damit etwa um 43 % kleiner als bei Mittelwasserabflüssen. Bei Mittelwasser wird nahezu die gesamte Sekundäraue auf einer Fläche von rund 4,5 ha überstaut. Damit wird ein wichtiges Planungsziel erreicht: die Reaktivierung der Flussaue durch die Schaffung von großen wechselfeuchten Bereichen und von Teilflächen mit großer Überstauungsdauer und -häufigkeit.

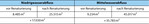

Anhand der Auswertung von historischen Luftbildern des Landes Nordrhein-Westfalen lassen sich Vergleiche mit den überstauten Wasserflächen im früheren Ausbauzustand vor Renaturierung der Lippe erstellen. Vergleicht man die Wasserflächen zu Zeiten eines Niedrigwasserabflusses im Ausbauzustand mit denen der renaturierten Lippe, ergibt sich ein Flächengrößenunterschied von rund 17.030 m². Nach der Renaturierung wird bei Niedrigwasser also eine etwa dreimal so große Wasserfläche gegenüber dem Vorzustand erreicht. Bei Mittelwasser beläuft sich der Wasserflächenunterschied sogar auf rund 35.800 m². Dann ist die Wasserfläche beinahe fünfmal so groß wie im Vergleich zum Ausbauzustand (Tab. 1). Für die Lebensgemeinschaften der Lippe im Renaturierungsbereich ist dies von entscheidender Bedeutung, da größere Flächen beispielweise als Laichhabitate für Fische oder als Wasserwechselzonen für Amphibien und Vögel besonders in Zeiten geringerer Wasserführung zur Verfügung stehen.

Außerdem lassen sich anhand des Vergleichs der Luftbilder aus den Jahren nach der Renaturierungsmaßnahme auch Rückschlüsse auf die Dynamik in dem neu gestalteten Gewässerabschnitt ziehen. So kann ermittelt werden, an welchen Stellen und in welchem Ausmaß beispielsweise Uferabbrüche erfolgt sind.

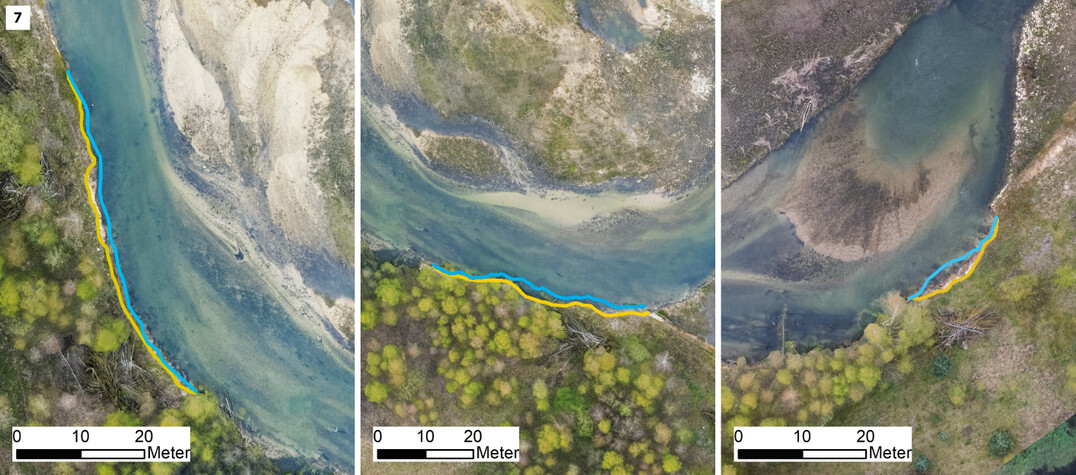

Am neuen Lippeverlauf wurden bei der Maßnahmenumsetzung an mehreren Stellen Steiluferinitiale angelegt. Diese haben sich in den letzten zwei Jahren durch eigendynamische Prozesse weiterentwickelt, obwohl größere Hochwässer (größer als ein einjährliches Hochwasser) seit Beendigung der Maßnahme nicht aufgetreten sind. Im südlichen Renaturierungsbereich konnte an drei Stellen die Entwicklung anhand eines Vergleichs der Luftbilder der Jahre 2021 und 2023 nachvollzogen werden.

Im westlichen Bereich wurde ein Steilufer durch dynamische Prozesse auf einer Länge von 60 m um rund 2,3 m nach Südwesten verlegt (Abb. 7 links). Weiter östlich erodierte die Lippe das Steilufer auf einer Länge von rund 53 m um weitere 2,9 m (Abb. 7 Mitte). Dieser Prozess war auf Anlandungen am gegenüberliegenden Gleitufer zurückzuführen. Im östlichen Abschnitt verlegte sich das Steilufer durch die Anlandung einer großen Kiesinsel mitten im Fluss auf einer Länge von rund 22 m um etwa 3,3 m weiter nach Süden (Abb. 7 rechts).

Derartige Steilufer wurden im Gebiet bereits nach kürzester Zeit von einer individuenstarken Uferschwalbenkolonie besiedelt. Eisvögel bauten in den Steilufern tiefe Bruthöhlen und nutzten überhängende Äste und Wurzeln als Ansitzwarte (Abb. 8 und 9).

Die Ergebnisse zeigen, dass der Planungsansatz, durch vergleichsweise schmale Initialgestaltungen des Gerinnes eine große Eigendynamik zu initiieren, bei der kies- und sandgeprägten Lippe schnell zum Erfolg geführt hat.

5 Diskussion

Im Rahmen der Erfolgskontrollen an der renaturierten Lippe in Paderborn-Sande hat sich der Einsatz einer Kameradrohne zur Dokumentation der Gebietsentwicklung sowie zur Erfassung der Geländetopographie als praktikable und effiziente Methode herausgestellt. Die Datenerfassung konnte im Vergleich zu einer Erfassung mittels konventioneller Vermessungsmethoden schnell, einfach und flächendeckend in dem großen Renaturierungsbereich durchgeführt werden. Allein für die Erstellung eines solch umfangreichen DOMs wären mit konventionellen Methoden eine tagelange Vermessung des Geländes mittels Tachymeter/GNNS Rover sowie eine aufwendige Gewässervermessung mit Boot und Echolot notwendig gewesen und das Ergebnis wäre weniger detailgetreu ausgefallen. Mit der konventionellen Methodik wäre die Aufnahme in einem Raster von vielleicht 5 × 5 m durchgeführt worden und hätte damit einen großen Arbeits- und Kostenaufwand verursacht. Mit der Drohne kann hingegen eine Bodenauflösung von 2,3 cm je Pixel erreicht und die Befliegung in wenigen Stunden durchgeführt werden.

Darüber hinaus war die Erfassung sogar in der Vegetationsperiode und während der Brutzeit von Flussregenpfeifern, Kiebitzen, Uferschwalben und Eisvögeln unter Vermeidung von Störungen möglich. Bei einer Überflughöhe von 100 m und Verwendung einer vergleichsweise kleinen Drohne zeigten die im Renaturierungsbereich siedelnden Vogelarten keinerlei Störungsreaktionen.

Jedoch wird mit der verwendeten Drohne bei der Erfassung der Lage und Höhe eine geringere Genauigkeit erreicht. Mit einem GNNS Rover sind gewöhnlich Abweichungen von 1–3 cm zu realisieren. Bei der Erfassung mit der im Projektgebiet verwendeten Drohne und der beschriebenen Aufbereitung von Daten liegt die Genauigkeit hingegen bei +/– 10 cm. Die Genauigkeit wäre aber durch die Verwendung von deutlich mehr Ground Control Points noch weiter zu verbessern. Aufgrund des Aufwands und zum Ausschluss von Störungen wurde auf weitere Ground Control Points aber bewusst verzichtet. Noch höhere Genauigkeiten könnten durch den Einsatz sogenannter RTK-Drohnen (Real-Time-Kinematic-Drohnen) erzielt werden, die bekannte Satellitennavigationssysteme nutzen, um die Messgenauigkeit gegebenenfalls mithilfe eines stationären Empfängers wesentlich zu verbessern. Solche Drohnen sind allerdings derzeit noch vergleichsweise teuer.

Bei der Erstellung eines DOMs mithilfe der Drohnentechnik ist zudem zu berücksichtigen, dass die Gelände- oder Sohlhöhen nur in klaren und nicht zu tiefen Wasserbereichen korrekt wiedergegeben werden. Mithilfe von Vergleichsmessungen mittels GNNS Rover ließ sich feststellen, dass bei Wassertiefen bis etwa 40 cm und ungetrübtem Wasser die aufgezeichneten Sohlhöhen korrekt sind (NZO-GmbH 2019). In Wasserbereichen, in denen Turbulenzen herrschen oder Wasserpflanzen den Blick auf die Sohle verhindern, werden aber die Höhenlage der Pflanzen oder der Wasseroberfläche aufgenommen. In entsprechenden Fließgewässerabschnitten müssen also, je nach Fragestellung, gegebenenfalls Korrekturen durch weitere Vermessungsdaten erfolgen. Dieses Erfordernis trat bei dem vorgestellten Beispiel jedoch nicht auf.

Die verwendete Befliegungsmethode mit einer einfachen und weit verbreiteten Drohne bietet eine Vielzahl an Auswertungsmöglichkeiten und damit eine hervorragende Datengrundlage für Erfolgskontrollen und zur (mehrjährigen) Dokumentation derartiger Projekte. Mithilfe der Datenerfassung können nachvollziehbare und belastbarere Aussagen für die Dokumentation und die Entwicklung der Lippe im Renaturierungsbereich getroffen werden. Die Genauigkeit der erstellten Modelle reicht für die unterschiedlichsten projektbezogenen Fragestellungen aus. Mithilfe der Luftbildaufnahmen und der Erfassung der Geländestrukturen ließ sich somit nachweisen, dass die Projektziele in Bezug auf die eigendynamische und typgerechte Entwicklung der Lippe und ihrer Aue erreicht werden.

6 Besondere Anforderungen bei Drohneneinsätzen in sensiblen Gebieten

Der Einsatz von Drohnen ist im Naturschutz durchaus umstritten. So kann der Drohnenflug grundsätzlich zu Störungen von Tieren führen, die dann mit Flucht, Angriff, Verteidigung oder Stress reagieren. Bei erfolgreich durchgeführten Gewässerrenaturierungen ist davon auszugehen, dass insbesondere störungsempfindliche Vogelarten die Maßnahmenflächen besiedeln. Große Flughöhen und vergleichsweise kleine und leise Drohnen tragen dann zur Vermeidung von Konflikten bei.

Im Hinblick auf diese Thematik wurden bisher nur wenige Untersuchungen durchgeführt, die sich vor allem auf die Avifauna konzentrieren. Die Untersuchungsergebnisse belegen jedoch, dass die überwiegende Mehrzahl der Vögel keine Reaktion auf die Flugobjekte zeigt, was einen nicht erkennbaren Stress deshalb aber nicht sicher ausschließen lässt. Stressreaktionen sind offenbar im Wesentlichen von der Flughöhe, der Flugsteuerung und dem Anflugwinkel abhängig, wobei die Fluchtdistanz in Abhängigkeit von der Vogelart sowie deren Status (Brut- oder Rastvogel, Durchzügler oder Wintergast) sehr unterschiedlich sein kann (Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald e. V. 2023, LfU 2022). Bei der Untersuchung der Störwirkung einer Drohnenbefliegung auf den Großen Brachvogel wurden Herzschlagraten der Tiere mit Flughöhen korreliert. Bei einer Flughöhe von 25 m wurden erhöhte Herzschlagraten festgestellt, deshalb wird eine Flughöhe von 50 m für eine Nestdetektion als verträglich angegeben. Insgesamt zeigten die Tiere eine vergleichbare Reaktion wie bei einer Störung durch beispielsweise Greifvögel. In der Studie wird aber auch darauf hingewiesen, dass die aufgenommenen Parameter eventuell nicht ausreichend waren und weitere Untersuchungen durchzuführen wären (Wulf & Pietsch 2021).

Wesentlich bei der Befliegung sensibler Gebiete mit der Drohne ist ein professioneller und unter Beachtung fachlicher Kriterien durchgeführter Drohneneinsatz, bei dem klare Grundregeln eingehalten und Störwirkungen auf ein Minimum reduziert werden. Dann ist davon auszugehen, dass der Einsatz einer Drohne im Rahmen naturwissenschaftlicher Untersuchungen deutlich weniger störend als herkömmliche Methoden sein kann (LfU 2022).

Literatur/Quellen

- BfN – Bundesamt für Naturschutz (2021): Drohnen und Naturschutz, Informationen für die Drohnennutzung. https://www.bfn.de/sites/default/files/ 2021-11/2021-broschuere-drohnen-und-naturschutz-informationen-Drohnennutzung-bfn.pdf (abgerufen am 01.06.2023).

- Bockwinkel, G., Morsbach, A., Herbst, U., Lohnherr, J. (2023): Die Renaturierung der Lippe in Paderborn-Sande – Maßnahmenumsetzung und erste Entwicklungen. Natur in NRW 2/2023.

- Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald (2023): Einsatz von Drohnen im Naturschutz – ein Übersichtsartikel; https://nationalpark.blog/einsatz-drohnen-im-naturschutz/ (abgerufen am 26.05.2023).

- Lang, M. (2020): Modellierung der Fischdurchgängigkeit von Fliessgewässern bei Niedrigwasserabflüssen; https://www.geography.unibe.ch/unibe/portal/fak_naturwis/e_geowiss/c_igeogr/content/e39603/e943055/e943121/e963974/Masterarbeit_MarcoLang_ger.pdf (abgerufen am 01. 06.2023).

- LfU – Bayrisches Landesamt für Umwelt (2022): Einsatz von Drohnen im Natur- und Artenschutz und bei der Wildtierrettung Jahresbericht 2021; https://www.lfu.bayern.de/natur/drohnen/doc/drohnenrundbrief_2021.pdf (abgerufen am 26.05.2023).

- LfU – Bayrisches Landesamt für Umwelt (2023 a): Einsatz von Drohnen im Natur- und Artenschutz und bei der Wildtierrettung Jahresbericht 2022; https://www.lfu.bayern.de/natur/drohnen/doc/drohnenrundbrief_2022.pdf (abgerufen am 26.05.2023).

- LfU – Bayrisches Landesamt für Umwelt (2023 b): Einsatz von Drohnen im Natur- und Artenschutz und bei der Wildtierrettung, Startseite, Natur, Drohnen; https://www.lfu.bayern.de/natur/drohnen/index.htm (abgerufen am 25.05.2023).

- Mitterbacher, M. (2020): Einsatz von Drohnen im Natur- und Artenschutz und bei der Wildtierrettung Jahresbericht 2020; Hrsg. Bayrisches Landesamt für Umwelt, https://www.lfu.bayern.de/natur/drohnen/doc/drohnenrundbrief_2020.pdf (abgerufen am 26.05.2023).

- NZO-GmbH (2019): Herstellung der Durchgängigkeit und Entwicklung der Ems und ihrer Lebensräume unter Berücksichtigung der Anforderungen des Vogelschutzgebietes Steinhorster Becken, Machbarkeitsstudie im Auftrag der Bezirksregierung Detmold

- WFN – Wasser Fisch Natur AG (2017): Abflussschwankungen in der Limmat, Gewässerökologische Beurteilung & Schadensschätzung. https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/fischerei/informationen-fuer-fischer/abflussschwankungen-limmat-2017.pdf (abgerufen am 01.06. 2023).

- Wulf, T., Pietsch, M. (2021): Störungsanalyse von UAVs bei der Detektion von Nistplätzen des Großen Brachvogels (Numenius arquata ) – Methode und Erste Ergebnisse. https://www.researchgate.net/publication/353072035_Storungsanalyse_von_UAVs_bei_der_Detektion_von_Nistplatzen_des_Grossen_Brachvogels_Numenius_arquata_-_Methode_und_erste_Ergebnisse_Disturbance_Analysis_of_UAVs_During_the_Detection_of_Eurasian_Curlew_ (abgerufen am 21.06.2023).

Fazit für die Praxis

- Der Einsatz von Drohnen bei Erfolgskontrollen stellt eine geeignete Methode zur Erstellung von hochauflösenden Luftbildszenen und Geländemodellen dar.

- Mithilfe von Drohnenbefliegungen können umfangreiche Auswertungen zu Gewässerrenaturierungen durchgeführt und die Erreichung (ausgewählter) Projektziele überprüft werden.

- Eine sachgemäße Anwendung birgt ein deutlich geringeres Störungspotenzial als konventionelle Vermessungsmethoden.

- Vorteile sind die effiziente Erfassung, eine ausreichende Messgenauigkeit, die bei angepasster Flugweise störungsärmere Methodik, vielfältige Auswertungsmöglichkeiten für gewonnene Daten sowie die Erfassung auch in sensiblen und schwer zugänglichen Bereichen.

- Nachteile sind die aufgrund der Akkukapazität beschränkte Einsatzzeit, das Auftreten von Stressreaktionen bei Vögeln und mögliche Störungen der Fauna bei unsachgemäßer Handhabung.

Judith Lohnherr ist seit 2017 bei der NZO-GmbH Bielefeld mit der Planung von Gewässerrenaturierungen, mit der örtlichen Bauüberwachung, mit Vermessungen und Drohnenbefliegungen sowie dem Einsatz von GIS- und CAD-Systemen beschäftigt. Studium des Umweltingenieurwesens mit Schwerpunkt Gewässerausbau und Renaturierung an der Fachhochschule Paderborn, Standort Höxter.

> judith.lohnherr@nzo.de

Dr. Günter Bockwinkel ist Diplom-Biologe und seit mehr als 30 Jahren Mitinhaber des Planungsbüros NZO-GmbH in Bielefeld. Wichtige Arbeitsbereiche sind unter anderem die Planung und Umsetzung von Gewässer- und Auenrenaturierungen sowie Erfolgskontrollen nach der Umsetzung solcher Maßnahmen.

> guenter.bockwinkel@nzo.de

> marianne.kopp@bezreg-detmold.nrw.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.