Steinreich? Artenreich!

Abstracts

In der vorliegenden Studie wurden in verschiedenen Gipsabbau-Regionen Deutschlands die floristische Artenvielfalt und die landschaftliche Strukturvielfalt in Abbauflächen und deren Folgelandschaften untersucht. Insgesamt wurden 23 Abbaustätten mit 66 Untersuchungstransekten in vier Großregionen Deutschlands analysiert. Die Untersuchungsflächen wurden in verschiedene Struktur- und Nutzungskategorien unterteilt. Dabei zeigt sich, dass die erfasste Vielfalt der Gefäßpflanzenarten in den Abbaufolgelandschaften an vielen Standorten deutlich höher ist als in der Umgebungslandschaft. Die Untersuchungen belegen den Wert der Gipsabbau-Folgelandschaften für Rote-Liste-Arten sowie die Notwendigkeit von gezielten Managementplänen zur Aufrechterhaltung der Biodiversität. Dieser Artikel stellt dar, welche bemerkenswerte Bedeutung Gipsabbau-Folgelandschaften in Deutschland für die Artenvielfalt haben können und wie durch bestimmte Managementmaßnahmen der naturschutzfachliche Wert der verpflichtenden Renaturierungs- oder Rekultivierungsmaßnahmen erhöht werden kann.

Rich in resources ? Rich in species! The importance of post-gypsum mining landscapes for species and habitat protection

Floristic species diversity and structural landscape heterogeneity of pre- and post-restoration gypsum mining sites were investigated in a scientific study. 23 extraction sites with a total of 66 study transects were analysed in 4 major biogeographical regions of Germany. The study sites were subdivided into different structural and land use categories. Evidence suggests that for many sites the diversity of vascular plant species in post-restoration areas is significantly higher than in the surrounding landscape. The studies highlight the value of post-mining landscapes for Red List species and the need for targeted management plans for the maintenance of biodiversity. This article presents the importance of gypsum mining succession landscapes for species diversity in Germany, and suggests how mandatory restoration and management techniques can increase the conservation value of restoration or recultivation measures.

- Veröffentlicht am

[zu diesem Beitrag liegt ein kritischer Kommentar vor. Sie finden ihn am Textende.]

Eingereicht am 19.05.2023, angenommen am 10.08.2023

1 Einleitung: Die Bedeutung der Gipsvorkommen für den Arten- und Biotopschutz

Steinbrüche und Rohstoffabbauflächen bieten in der üblicherweise mit einer geschlossenen Vegetationsdecke bewachsenen umliegenden Landschaft seltene Rohbodenstandorte (Poschlod 1997, Schulmeister 1998, von Heßberg 2022). Viele spezialisierte, meist konkurrenzschwache Pflanzenarten, darunter einige Rote-Liste-Arten (RL-Arten), sind auf diese offenen und immer wieder auch gestörten Flächen angewiesen (Poschlod 1997; Jentsch & von Heßberg 2022). Nachdem entlang der Fließgewässer Mitteleuropas kaum noch rezente Umlagerungsstrecken mit Kies oder Feinmaterial vorhanden sind (Knispel de Acosta 2018, Müller 2020), stellen Steinbrüche mit ihren vielfältigen Rohbodenhabitaten und Primärsukzessionsflächen oft die letzten großflächigen Refugien für diese Spezialisten dar (von Heßberg 2003, Gilcher & Tränkle 2005). Das naturschutzfachlich Besondere an den wenigen oberflächennahen Gipsvorkommen in Deutschland ist, dass hier nicht nur die erwähnten Rohbodenhabitate vorkommen, sondern dass nach Beendigung des kommerziellen Abbaus der Gips als Ausgangssubstrat Habitate für die sehr spezialisierte „Gipsflora“ oder „Pannonische Steppenflora“ ermöglicht (so etwaAdonis vernalis, Scozonera purpurea, Astragalus danicus, Euphorbia segueriana ). Diese als Reliktvegetation bezeichnete Flora kommt heute oft nur noch auf solchen Flächen vor, wo der Gips bodennah ansteht (Palacio et al. 2007) und wo er in der jüngeren Vergangenheit nicht abgebaut wurde, etwa in den Kalk-(Halb-)Trockenrasen und Steppenrasen (Lebensraumtypen 6210 und 6240*) in Unter- und Mittelfranken (Raab et al 2002, Raab & Reimann 2013), Ost-Württemberg (Raab et al. 2002) und am Süd-Harz (Finck et al. 2017, Schönfelder 1978, Seifert & Etges 2005). Zugleich bilden die Rohstofffolgelandschaften mit ihren Rohbodenhabitaten wichtige Refugien für die Ackerflora (Segetalflora). Diese gehört heute zu der am stärksten bedrohten Pflanzengruppe unserer Kulturlandschaft (Stumpf & Offenberger 2018).

Was für die Pioniergesellschaften der Vegetation gilt, hat eine ebenso hohe Bedeutung für die Fauna. Ob für selten gewordenen Reptilien, Amphibien, Insekten oder andere Spezialisten von Rohbodenlandschaften und waldfreien Sukzessionsflächen – in den Gipsabbaufolgelandschaften finden sich zahlreiche seltene und stark gefährdete Tierarten, wie beispielsweise die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans ), die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens ), der Uhu (Bubo bubo ) oder zahlreiche Wildbienenarten.

Traditionell wurde Gips in kleinen Familienunternehmen regional in kleinen Steinbrüchen gewonnen. Als im Bauboom der 1960er- und 1970er-Jahre Gipskartonplatten steigende Verwendung fanden, entstand der großflächige industrielle Gipsabbau in Deutschland, vornehmlich dort, wo Gips oberflächennah und wirtschaftlich sinnvoll erreichbar war. Somit liegen die Gipsabbauflächen oft nahe an den seltenen Steppentrockenrasen, was mit Interessenskonflikten zwischen Wirtschaft und Naturschutz einhergehen kann. Andererseits kann der Gipsabbau auch die Chance darstellen, dass sich nach Beendigung des Abbaus die typischen Steppentrockenrasen auf die Gebiete der einstigen Abbauflächen ausweiten (Gilcher & Bruns 1999, Poschlod & Tränkle 1997).

Zukünftige Abbauflächen sind daher in regionale Entwicklungsstrategien für den Naturschutz und die Biodiversitätsstrategie der Bundesländer eingebunden (Rademacher & Hoffeins 2008). Die Renaturierung oder Rekultivierung von Abbaugebieten ist mittlerweile in den meisten Bundesländern obligatorisch (Rocha Martins et al. 2020) und die Umsetzung globaler Abkommen für die Gipsindustrie in Deutschland verpflichtend (Bundeskabinett 2020, EEA 2020, Spangenberg 2023). Was jedoch bisher fehlte, ist eine deutschlandweit erarbeitete Studie zur wissenschaftlichen Erfassung und Analyse der Folgen von durch den Gipsabbau beeinträchtigten Ökosystemen und deren Folgelandschaften (Lorite et al. 2021).

Die in Deutschland befindlichen Gipslagerstätten sind vor 210–110 Mio. Jahren (Schulmeister 1998) während des Perms im Zechsteinmeer als Ablagerungen entstanden (Paul 2014). Chemisch gesehen handelt es sich um Calciumsulfat (CaSO4 × 2H2O), das in flachen Meeresbuchten beim Verdunsten des Wassers sedimentiert wurde. Durch hohen Druck und Temperaturen um 70 °C entstand Anhydrit (CaSO4). Durch Hebungsprozesse kamen diese Sedimentschichten in die Nähe der Oberfläche und somit in Kontakt mit Regenwasser. Anhydrit wurde wieder zurück zu Dihydrat (Gips) umgewandelt (Herrmann & Rauen 1976, Mansius 1981). Die meisten Gipslagerstätten in Deutschland stammen heute aus übertägigen Steinbrüchen (Abb. 1). Im Jahr 2020 betrug hier die Abbaumenge von Gips- und Anhydritsteinen 5.200.000 t (BGR 2020).

Seit Anfang der 1980er-Jahre steigt der Verbrauch von Gipsprodukten im Bausektor an, da durch den Einsatz von Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA) in Braunkohlekraftwerken kostengünstiger, chemisch zum Naturgips identischer REA-Gips anfällt, wodurch viele Baumaterialien im Laufe der Zeit durch Gipsprodukte ersetzt wurden. Durch den vermehrten Gipseinsatz beträgt der deutsche Bedarf heutzutage rund 9 Mio. t jährlich. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und den immer schärferen Umweltauflagen wird es ab 2030 zu einer Gipsverknappung kommen, da derzeit 55–60 % des Bedarfes in Deutschland durch REA-Gips gedeckt wird (BLA-GEO 2021).

2 Fragestellungen

Die Ausgangsfrage der vorliegenden Untersuchung lautet: Welche Bedeutung hat der Gipsabbau in Deutschland für die Biodiversität?

Folgende Forschungsfragen haben wir dabei betrachtet:

1. Wie artenreich oder artenarm sind Gipsabbau-Folgelandschaften gegenüber der Umgebungsmatrix in floristischer Hinsicht?

2. Wie entwickelt sich in einer Gipsabbau-Folgelandschaft die floristische Artenvielfalt über die Zeit nach Beendigung des Abbaus?

3. Gibt es ein Maximum an floristischer Artenvielfalt zu einem bestimmten Zeitraum nach Nutzungsaufgabe (Sukzessionsalter)?

3 Methodik – Datenerhebung

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden folgende vier Großregionen abbauwürdiger Gipslagerstätten in Deutschland (Schöneich 1991) (Abb. 1) einbezogen: Süd-Harz, Nordost-Hessen, Unter- und Mittelfranken sowie Ost-Württemberg.

In jeder dieser vier Großregionen wurden jeweils vier bis fünf Abbauflächen unabhängig von den dort tätigen Firmen zur Vegetationskartierung ausgewählt. Nähere Angaben zu den Gipsabbaustellen (Auswahl, Größe, Abbaufirma, Arten- und Strukturvielfalt etc.) können aus firmenspezifischen Gründen nicht gemacht werden. Zusätzlich wurden Untersuchungen in den umliegenden Naturschutzgebieten mit gipsdominierten Vegetationsgemeinschaften durchgeführt.

Zur vollständigen Kartierung von Früh- und Spätblühern wurden die vegetationskundlichen Erhebungen an allen Standorten wiederholt im Frühjahr und Sommer 2022 durchgeführt. Dazu wurden flächige Strukturkartierungen mit Unterteilung in acht verschiedene landschaftliche Strukturelemente vorgenommen (Abb. 2): Steilwände, Schutthalden, unbewachsene Rohbodenflächen, Gewässer, bewachsene Uferbereiche, Buschvegetation bis 5 m, Baumvegetation über 5 m Höhe, rezente Abbautätigkeiten/Fahrspuren. Zusätzlich wurde durch jede Untersuchungsfläche ein 10 m breites Linientransekt unterschiedlicher Länge gezogen und mittels GPS-Koordinaten fixierten. Die Transekte wurden so gelegt, dass jedes Transekt die maximale Breite oder Länge der jeweiligen Untersuchungsfläche erfasst (Friedel et al. 2008, Leser & Löffler 2017, Tränkle & Poschlod 1994, Traxler 1997). So konnte anhand der standardisierten Vegetationsaufnahmen für jedes Untersuchungsgebiet eine Liste aller dort vorkommender Gefäßpflanzenarten erstellt werden. Hierbei wurde auf die Verwendung der aktuellen Nomenklatur laut TRNS-Datenbank geachtet (TRNS 2023). Es wurden Artenlisten ohne Abundanzerhebungen erstellt (Linien-Transekte).

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden alle durch die Abbauflächen gezogenen Transekte in die fünf festgelegten Nutzungskategorien unterteilt: Abbau, Rekultivierung, Renaturierung, Erweiterungsfläche, Naturschutzgebiet (Tab. 1). Eine weitere Nutzungskategorie könnte zwar die Beweidung der Fläche sein. Diese fand aber im Untersuchungsjahr nur auf zwei Untersuchungsflächen statt und dort nur auf Teilgebieten. Außerdem standen auf einer der Flächen die Weidetiere wegen der Trockenheit nur sehr kurz im Frühjahr. Naturschutzgebiete (NSG) in der Nähe der Abbauflächen standen nicht in allen vier untersuchten Regionen Deutschlands zur Verfügung. Daher ergibt sich für die Flächenkategorie NSG nur ein prozentualer Anteil von 6 % an allen 66 Transekte. Da die Transekte stets über die maximale Länge einer Untersuchungsfläche gelegt wurden, gab es vereinzelt auch Probleme bei der Begehung (gefährliche Steilwände, Wasserflächen, aktuelle Baggertätigkeiten), sodass die Transekte daran angepasst wurden. Trotz dieser vereinzelten Anpassungen sollten alle Transekte aber noch gut untereinander vergleich sein.

Jedes Transekt wurde immer eindeutig einer der fünf Nutzungskategorien zugeordnet und dafür immer eine separate Artenliste innerhalb der Transektgrenzen erstellt.

Der klare Unterschied zwischen einer Renaturierungs- und einer Rekultivierungsfläche ist der, dass bei ersterer Nutzungskategorie eine freie Sukzession der Natur ermöglicht wird, während bei letzterer die Fläche mit Oberbodenauftrag und/oder Bepflanzung von Menschenhand in eine klare Richtung entwickelt wird: zurück zu einer land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung.

In aktiven Abbauflächen und an oder in Steilwänden wurde aus Sicherheitsgründen nicht kartiert. Die Altersangaben der jeweiligen Abbauflächen wurde von den Abbaufirmen zur Verfügung gestellt, da das Alter seit Ende der Abbautätigkeiten beziehungsweise seit Ende der Störungen mit schweren Maschinen oder Massenumlagerungsprozessen relevant zur Beantwortung der Forschungsfragen ist.

Flächen, die mit der Nutzungskategorie „Erweiterung“ charakterisiert wurden, sind entweder mit Dauergrünland oder Wirtschaftswald bewachsen. Da für diese Flächen kein Alter im obigen Sinn festgestellt werden konnte, wurde dieses pauschal mit 100 Jahren in die Datenbank eingegeben. Diese Erweiterungsflächen sind in der Abb. 3 am rechten Rand zusammengefasst und dienen als Vergleich für die Artenvielfalt jenseits der Abbauflächen in der Umgebungsmatrix. Die Alter der drei untersuchten Naturschutzgebiete (Zeit seit Unterschutzstellung) werden von den zuständigen Behörden mit 37, 43 und 49 angegeben und dienen ebenso als Vergleichspunkte gegenüber der Artenvielfalt in den Abbauflächen. Die drei untersuchten Naturschutzgebiete mit den typischen Lebensraumtypen 6210 und 6240* sind aus früheren, teilweise schon im Mittelalter genutzten oberflächlichen Abbauflächen hervorgegangen.

Die räumliche Analyse und Darstellung der Strukturkartierungen erfolgte mit QGIS Desktop (Version 3.16.14). Mithilfe der Luftbildinterpretation und den Transektdaten wurden für alle Untersuchungsflächen Flächenbilanzen erstellt und einzelne Vegetationstypen miteinander verglichen. Beim Zusammenfassen der einzelnen Datensätze wurden Vegetationstypen ähnlichen Alters angepasst, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Erfasst wurden 66 Transekte unterschiedlicher Länge. Der Leitgedanke bei der Flächen- und Transektauswahl war, in möglichst vielen Abbauflächen der vier Großräume Deutschlands mit den erhobenen Daten eine Chronosequenz aller Untersuchungsflächen in unechten Zeitreihen („space for time“-Konzept) bilden zu können.

Die Strukturdiversität wurde über die Fläche eines jeden Abbaustandorts erfasst und in die Detailkarten der Abbaufirmen eingezeichnet (Abb. 2).

Die durch die Abbauflächen gelegten Transekte zur Vegetationskartierung schneiden viele der erfassten Strukturelemente (= Habitate) des Gipsabbaus und der Umgebungslandschaft. Die Anzahl der geschnittenen (erfassten) Habitate wurde in Bezug zur durchschnittlichen Artendiversität der Gefäßpflanzenarten des jeweiligen Transekts (Abb. 4) gesetzt. Insgesamt ist es mit dieser Methodik möglich, 50–70 % der tatsächlich auf einer Fläche vorkommenden Gefäßpflanzenarten zu erfassen (Friedel et al. 2008).

Neben der reinen Artenanzahl (Alpha-Diversität) jedes Transekts wurde als zusätzliches Biodiversitätsmaß auch die Beta-Diversität (Ähnlichkeit oder Evenness) über die Häufigkeit jeder Art in jedem Datensatz mithilfe des Programms „R-Studio“ ermittelt und als Shannon-Evenness visualisiert.

Die zeitliche Abhängigkeit der floristischen Artenzahl seit dem Ende der Abbauaktivität (Sukzessionsalter) wurde quantifiziert. Anhand des Gesamtdatensatzes wurde zusätzlich ermittelt, ob die Artenzahlen mit den Flächengrößen der Transekte korrelieren. Die Auswertung der Daten erfolgte mit „R-Studio“ (Version 4.2.1).

4 Ergebnisse

In der Summe wurden in den vier Großregionen in 23 Abbauflächen und drei Naturschutzgebieten 66 Transekte mit über 11 km Gesamtlänge zweimal im Untersuchungsjahr 2022 abgegangen. Insgesamt wurden dabei 657 Gefäßpflanzenarten erfasst (Artenlisten in Tab. A1 im Online-Supplement unter Webcode NuL2231 ). In der Summe besteht der Datensatz aus 5.343 Einträgen mit Gefäßpflanzenarten. Von den Gefäßpflanzenarten sind 13 % (87 Arten) verholzende Pflanzenarten. 25 % der Arten sind windbestäubte und 75 % insektenbestäubte Pflanzenarten. Als Neophyten klassifiziert wurden 5 % (33) der erfassten Pflanzenarten.

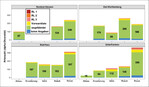

Die kartierte Gesamtfläche aller Transekte betrug circa 120.000 m² mit einer durchschnittlichen Flächengröße der 66 Untersuchungstransekte (jeweils 10 m breit) von 1.800 m² (+/- 860 m²). Durchschnittlich 75 Gefäßpflanzenarten (+/- 12) wurden auf einem Transekt kartiert. Jedes Transekt wurde immer eindeutig einer der fünf Nutzungskategorien zugeordnet. Die Diversität der 657 kartierten Gefäßpflanzenarten verteilt sich auf die fünf Nutzungskategorien deutlich zu Gunsten der Renaturierungsflächen (Abb. 5). Hier kommen 524 der insgesamt 657 Pflanzenarten vor. Etwa die Hälfte davon wurde in den Kategorien „Naturschutzgebiet“ (256) und „Erweiterung“ (273) gefunden. Die rekultivierten Flächen liegen mit 379 Arten dazwischen. Die Flächen im aktiven Abbau haben eine sehr viel niedrigere Artenzahl (105 Pflanzenarten). Ein statistischer Test bezüglich der ungleichen Anzahl untersuchter Nutzungskategorien (Tab. 1) und der damit möglicherweise verknüpften niedrigeren Artenzahl in den drei Kategorien „Abbau“, „Erweiterung“ und „Naturschutzgebiet“ ergab keine Arten-Flächen-Abhängigkeit des Datensatzes.

Es wurde auch getestet, wie viele Gefäßpflanzenarten ausschließlich in einer der jeweiligen Nutzungskategorien vorkamen (Abb. 5). Auch hier besitzt die Nutzungskategorie „Renaturierungsfläche“ eine deutlich höhere Artenzahl gegenüber den NSG und Erweiterungsflächen. Die Rekultivierungsflächen liegen dazwischen.

Um auch den Aspekt der regionalen Unterschiede in den Untersuchungsergebnissen erkennen zu können, wurde die Artenanzahl der Nutzungskategorien der Gipsabbauflächen auf die vier deutschen Untersuchungsgebiete aufgeteilt (Abb. 6). In der Nutzungskategorie „Renaturierung“ ist die Artenzahl in Franken mit 356 Arten höher als in den Gebieten Ost-Württemberg (188) oder Nordost-Hessen (246). Das Gebiet Süd-Harz kommt mit 307 Arten nahe an das Ergebnis der fränkischen Renaturierungsflächen heran. In der Kategorie „Rekultivierung“ ist die Alpha-Diversität in Ost-Württemberg mit 256 deutlich höher als in den anderen drei Gebieten. In den Kategorien „Naturschutzgebiet“ und „Erweiterung“ sind die regionalen Unterschiede nicht so stark ausgeprägt.

Von den 657 kartierten Gefäßpflanzenarten sind 85 % (558 Arten) in der Roten Liste Deutschlands als nicht gefährdet gelistet oder ohne einen Eintrag (siehe Tab. A1 im Online-Supplement). Gegenüber diesen sind 15 % (98 Arten) mit einem Gefährdungsstatus versehen (Abb. 7). Auf der Vorwarnliste sind 64 Arten, den Rote-Liste-Status 3 „gefährdet“ besitzen 29 Arten, den Status RL 2 „stark gefährdet“ haben 6 Arten (Astragalus arenarius, Carex dioica, Leonurus cardiaca, Ranunculus reptans, Scorzonera purpurea, Teucrium scordium ) und als RL 1 „vom Aussterben bedroht“ sind zwei Arten aufgeführt (Iris variegata, Trifolium ochroleucum ).

Auch bei den gefährdeten, stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Arten (RL 3– RL 1) zeigt sich, dass in Franken und im Süd-Harz die Renaturierungsflächen Rückzugshabitate für einige besondere Arten darstellen (Abb. 6). Die Datenlage zeigt eine deutlich höhere Anzahl an Rote-Liste-Arten in den kartierten Renaturierungsflächen (Abb. 8). Gegenüber Naturschutzgebieten weisen die Renaturierungsflächen eine höhere Anzahl an Rote-Liste-Arten auf.

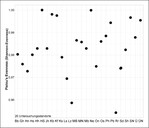

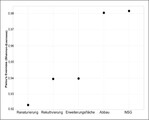

Mit den jeweiligen Artenlisten zu den vier Untersuchungsgebieten, den 26 Untersuchungsflächen und den fünf Nutzungskategorien wurde die Beta-Diversität (Evenness) und damit die Verschiedenheit/Ähnlichkeit der jeweiligen Teildatensätze untereinander errechnet und über den Shannon-Evenness (Pielou’s Evenness) visualisiert. Alle Ergebnisse zeigen eine sehr hohe Ähnlichkeit, was bedeutet, dass die Arten in allen Datensätzen gleichmäßig vertreten sind und dass keine Arten dominieren. Bei den vier Untersuchungsgebieten (Abb. 9) liegen die Shannon-Evenness-Werte im Bereich nahe der 1,0 und nicht weit voneinander (Werte zwischen 0,933 und 0,951). Bei den 26 Untersuchungsflächen (Abb. 10) liegt die Ähnlichkeit bei Werten zwischen 0,955 und 1,000, somit auch sehr eng nebeneinander und bei sehr hoher Ähnlichkeit. Innerhalb der fünf Nutzungskategorien (Abb. 11) ergibt der Vergleich zwischen den Artenlisten Werte zwischen 0,93 und 0,98, sie bewegen sich somit ebenfalls in einem engen Raum nahe der 1,0.

Sowohl auf den Renaturierungsflächen als auch den Rekultivierungsflächen im Flächenalter von um die 15 Jahren gibt es ein erkennbares Maximum an Gefäßpflanzenarten (Abb. 3). Dieses Maximum wird bei den Rekultivierungsflächen schon früher erreicht (bei circa 10 Jahren) und flacht dann über die Jahre stärker ab als bei den Renaturierungsflächen.

In etwas mehr als der Hälfte der Fälle (37 von 66) schneidet ein durch die Abbaufläche gelegtes Untersuchungstransekt nur eines der acht erfassten landschaftlichen Strukturelemente. Wenige Transekte schneiden bis zu zehn Strukturelemente (vergleiche Abb. 2 mit vier unterschiedlichen Strukturelementen im Bereich des Transekts). Die Anzahl der vom Transekt geschnittenen Strukturelemente wurde in Bezug zu den durchschnittlichen Artenzahlen des jeweiligen Transekts gesetzt (Abb. 4). Unter den acht Transekten mit fünf und mehr Strukturelementen befinden sich nur eine Rekultivierungsfläche und ein Naturschutzgebiet – die übrigen sind sechs Renaturierungsflächen.

Unter den 37 Transekten mit nur einem Strukturelement sind je 13 Renaturierungs- und Rekultivierungsflächen. Die Artenzahl ist daher weniger von der Art der fünf ausgewiesenen Nutzungskategorie abhängig als viel mehr von der Art, wie vielfältig die Folgelandschaft zum Start der Sukzession geformt wurde. Einförmige Landschaften mit einer geringen Anzahl an Strukturelementen beherbergen eine niedrige Anzahl an Pflanzenarten.

Unter den acht Transekten mit 5 oder mehr Strukturelementen ist nur eines ohne eine Wasserfläche, während in Transekten mit vier oder weniger angeschnittenen Habitatstrukturen jeweils nur eine Wasserfläche ist. Das zeigt die hohe Bedeutung der Anlage von Wasserflächen in Folgelandschaften für die sich dort entwickelnde floristische Artenvielfalt und Biodiversität.

5 Diskussion

Wie zu erwarten etabliert sich auf Gipsabbauflächen innerhalb der ersten Vegetationsperiode nach Beendigung des aktiven Abbaus eine Pionierflora. Diese wird im weiteren zeitlichen Voranschreiten der Sukzession, oft schon im zweiten Jahr, von mehrjährigen Stauden und Gräsern der Ruderalvegetation abgelöst. Die ersten Gehölze treten in den Renaturierungsflächen oft innerhalb der ersten drei Jahre auf (etwaPinus sylvestris ,Betula pubescens ,Salix spec.,Alnus glutinosa ,Euonymus europaeus ,Viburnum spec.,Prunus spec.,Populus spec.) (Bonn & Poschlod 1998, Zehm 2012). Die Artenzahlen in den untersuchten Folgelandschaften steigen mit zunehmendem Sukzessionsalter an (Khater 2003). Auf rekultivierten Flächen wird in der Regel Oberboden aufgetragen oder/und es werden Gehölze gepflanzt, was zu einer beschleunigten Gehölzsukzession führt.

Die meisten flächenmäßig bedeutsamen Firmen waren sehr kooperationsfreudig, etwa auch bei der Datenbereitstellung. Der Hauptleitgedanke bei der Flächenauswahl und der Festlegung der Transekte war es, mit den erhobenen Daten zur Artendiversität in einer unechten Zeitreihe („space for time“-Konzept, Traxler 1997) eine Chronosequenz aller Untersuchungsflächen bilden zu können. Eine flächige Vegetationskartierung hätte sicherlich umfangreichere und flächenschärfere Artenlisten ergeben, hätte aber auch sehr viel mehr zeitliche und personelle Ressourcen gebunden. Deshalb spielte es hier eine größere Rolle, möglichst viele Abbauflächen in den Großräumen Deutschlands zu kartieren, als nur wenige intensiver zu erkunden.

Oft wird kritisiert, dass Abbaufolgelandschaften „nur“ Einwanderungshabitate der Ruderalvegetation der Umgebungsmatrix sind (Ellenberg & Leuschner 2010). Die Hoffnung auf botanische Highlights oder besondere Rote-Listen-Arten wird nur hin und wieder erfüllt. Jedoch spielen diese oft als „Allerweltsarten“ titulierten Ruderalarten bei der Artendiversität eine besondere Rolle, weil diese einerseits eine wichtige Ressource für viele Bestäuber und Herbivore sind, andererseits auf den Agrarflächen durch Nutzungsintensivierungen immer seltener vorkommen und daher in den Folgelandschaften Sekundärhabitate vorfinden (Rehounkova et al 2019). Die in den Gipsabbaulandschaften erhobenen Daten enthalten neben der Ruderalvegetation viele Arten der Hecken, Säume und artenreichen Mähwiesen, die zunehmend aus den gleichen, oben genannten Gründen in Sekundärhabitate ausweichen müssen. Das Maß aller Dinge in den Rote-Liste-Arten zu suchen, kann auch den Blick auf die Gesamtergebnisse verzerren (Frank 2022). Zwar sind viele Rote-Liste-Arten naturschutz- oder artenschutzrelevanter als andere – RL-Arten miteinander zu vergleichen oder gegeneinander zu bewerten waren jedoch nicht im besonderen Fokus dieser einjährigen Untersuchungen. Folgeprojekte sollten diese Aspekte weiter ausbauen und auch die Einwanderungsoptionen der umgebenden Gips-Steppenflora in ehemalige Abbauflächen stärker berücksichtigen.

Das als Vergleichsmaß zwischen den jeweiligen Artenlisten der vier Untersuchungsgebiete, der 26 Untersuchungsflächen und der fünf Nutzungskategorien berechnete Ähnlichkeitsmaß (Evenness) ergab durchweg stark angeglichene Werte zwischen 0,9 und 1,0. Die Evenness als Ausdruck der Vielfalt der Vegetation (Haeupler 1982) oder genauer als Ausgewogenheit zwischen einzelnen Datensätzen, hier den jeweiligen Artenlisten, ist auch ein wichtiges Kriterium für die Diversität der gesamten untersuchten Vegetation. Das hohe Maß an Ähnlichkeit zwischen den vier Untersuchungsgebieten und zwischen den 26 Untersuchungsflächen zeugt letztendlich von sehr ähnlichen Sukzessionsschritten und Biodiversitäten. Bei der Ähnlichkeit zwischen den fünf unterschiedlichen Nutzungskategorien kann bemerkt werden, dass der größte Unterschied zwischen den Renaturierungsflächen und den Naturschutzflächen liegt, wenn auch nur mit 0,05 Punkten Unterschied. Grund hierfür könnten die einzelnen Schlüsselarten der typischen Gips-Steppenflora in den NSGs sein, die bisher noch nicht den Sprung in die nahegelegenen Abbaufolgelandschaften geschafft haben. Das liegt nahe, die Steppenflora aktiv, etwa über Heusaat in entsprechend geeignete Renaturierungsflächen zu übertragen und auch andere Wege zu finden, diesen prioritären Lebensraum weiter in die Abbaufolgelandschaften zu verbreiten.

Wegen der Nutzungsintensivierung der Landwirtschaft und dem damit verbundenen Verlust an Biodiversität stellen Abbaufolgelandschaften bedeutsame Refugien einer großen Bandbreite an Artengruppen und Lebensgemeinschaften dar. Gleiches gilt (auch wenn in unserer Studie nicht erfasst) auch für alle Tierartengruppen, besonders für Vögel, Reptilien, Amphibien, Insekten und Weichtiere, die auf frühe Sukzessionsstadien angewiesen sind (BdG 2006, Escudero et al. 2014).

Abbaufolgelandschaften werden entweder rekultiviert oder renaturiert. In ersterem Fall entstehen in der Regel wieder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen mit einem mehr oder weniger geregelten Störungsmuster (Biomasseentnahme). In letzterem Fall werden die Flächen der Natur für eine freie Sukzession zurückgegeben. Diese Sukzession führt früher oder später zur Wiederbewaldung, besonders wenn weitere Störungen ausbleiben, welche die Sukzession erneut auf ein früheres Stadium versetzt. Gerade diese frühen Pionierstadien der freien Sukzession beherbergen jedoch von Seiten des Arten- und Biotopschutzes die besonders wertvollen Biotoptypen und Artengemeinschaften.

Mit zunehmender Konkurrenz um Licht, Platz, Nährstoffe und Wasser im Verlauf der Sukzession verschwindet ein Großteil der einstigen Ruderalvegetation. Schattentolerierende Arten des Buschlandes und des Waldes wandern ein. Diese Dynamik entspricht den Erkenntnissen der Intermediate Disturbance Hypothesis (IDH; Connell 1978), wonach bei einer mittleren Störungsfrequenz oder Magnitude ein Maximum an Artenvielfalt zu erwarten ist. Diese Erkenntnisse gilt es für Managementpläne zur Renaturierung zu nutzen.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Die aufgezeigten Muster und Entwicklungen bei den Renaturierungs- und Rekultivierungsflächen im Gipsabbau sind bedeutsam für zukünftige Managementpläne, sowie für die Bewahrung und Förderung einer möglichst hohen floristischen und faunistischen Artenvielfalt.

Fazit für Naturschutzverbände, Kommunen, Landesverbände und Abbaufirmen:

- Für Rekultivierungsflächen (Land- oder Forstwirtschaft) sind Managementpläne offiziell vorgeschrieben, da diese Flächen kurzfristig wieder in die Kulturflächen zurückgegeben werden (land- oder forstwirtschaftliche Nutzung). Langfristige Managementpläne sind für die Naturschutzpraxis obsolet.

- In Renaturierungsflächen sinken nach etwa 20 Jahren die Artenzahlen. Daher sind langfristige Managementpläne und verbindliche Vereinbarungen zur immer wiederkehrenden Redynamisierung und zu Störungsereignissen empfohlen, um die Sukzession mosaikartig über die Fläche verteilt immer wieder auf ein Pionierstadium zurückzusetzen.

- Die Renaturierung ist einer Rekultivierung unter dem Aspekt der Struktur- und Artenvielfalt vorzuziehen.

- Nach Beendigung des Abbaus auf einer (Teil-)Fläche: Errichtung einer möglichst hohen Strukturvielfalt mit Steilwänden (gleich mit passenden Nischen für den dort brütenden Uhu), tiefe und flache Wasserflächen, viele verteilte Schutthaufen, Steinplatten, Totholzhaufen, Förderung der natürlichen Spontanität – möglichst begleitet mit einem regelmäßigen Monitoring. Solange die schweren Maschinen sich noch auf der Fläche befinden, kann dieses „finale“ Gestalten der Flächen in den Betriebsablauf der Firmen involviert werden.

- Regelmäßige, mosaikartig verteilte Störungsimpulse (alle 3–5 Jahre) mithilfe von Weidetieren, Freischneidern oder schweren Bodenbearbeitungsmaschinen (Oberbodenabtragungs/ -aufreißen) fördern die Artenvielfalt auf den Sonderstandorten nach Ende des Gipsabbaus.

Kontakt

> andreas.hessberg@uni-bayreuth.de

> sissi.knispel@kit.edu, sissi.knispel@ecra-climate.eu

Benjamin Möller ist Geowissenschaftler und seit November 2022 als Doktorand am Lehrstuhl für Petrologie und Mineralische Rohstoffe der Universität Tübingen tätig. Interessens- und Forschungsschwerpunkte in der Lagerstättenkunde, der Geochemie und der Naturschutzpraxis. War nach einem Studium der Rohstoff-Geowissenschaften an der Technischen Universität Clausthal im Umwelt- und Genehmigungswesen im Steine- und Erden-Bergbau tätig.

> benjamin.moeller@student.uni-tuebingen.de

Dr. Max Schuchardt, Mitarbeiter in der Professur für Störungsökologie und Vegetationsdynamik an der Universität Bayreuth bis Anfang 2023. Momentan Entwicklung einer urbanen Bioökonomie-Strategie für die Landeshauptstadt Stuttgart innerhalb der Stabsstelle Klimaschutz.

> max.schuchardt@stuttgart.de

Prof. Dr. Anke Jentsch, Professur für Störungsökologie und Vegetationsdynamik an der Universität Bayreuth.

> anke.jentsch@uni-bayreuth.de

Kommentar: Dr. Olaf von Drachenfels, 23.01.2024

"Es wäre angebracht gewesen, zumindest in einem Satz auf die Zerstörung einzigartiger naturnaher Gipskarstlandschaften durch den Gipsabbau im Südharz hinzuweisen, die durch artenreiche Steinbrüche in keinster Weise kompensiert wird.

Abgesehen davon weist der Artikel Fehler bei den angegebenen Pflanzenarten auf:

1) Abb. 7 zeigt nicht Iris variegata (die in Deutschland allenfalls in der Garchinger Heide bei München und evtl. an wenigen Stellen in Baden-Württemberg als indigen gilt), sondern vermutlich Iris graminea, die in Deutschland von Natur aus nicht vorkam. Beide Arten können in die Steinbrüche wohl nur durch rechtswidrige Ansalbungen gelangt sein, sind also nicht wertgebend.

2) Auf S. 7 wird Astragalus arenarius aufgeführt, der nur aber im äußersten Osten Deutschlands vorkommt. Gemeint ist vermutlich A. danicus.

3) Auch weitere Arten erscheinen fragwürdig, z.B. Ranunculus reptans (eine Art oligotropher Seen, deren wenige Vorkommen in Deutschland weit entfernt von Gipssteinbrüchen liegen).

4) Die Aussagekraft der Arbeit wird außerdem durch die offenbar von den Abbaufirmen gewünschte Geheimhaltung ortsbezogener Angaben stark gemindert. Aufgrund des sehr unterschiedlichen Charakters der vier Abbauregionen ist eine Vermischung der Daten und zusammenfassende Interpretation wenig sinnvoll.

Dr. Olaf v. Drachenfels, Barsinghausen"

- User_MTg3MzU1MA 23.01.2024 14:31Es wäre angebracht gewesen, zumindest in einem Satz auf die Zerstörung einzigartiger naturnaher Gipskarstlandschaften durch den Gipsabbau im Südharz hinzuweisen, die durch artenreiche Steinbrüche in keinster Weise kompensiert wird. Abgesehen davon weist der Artikel Fehler bei den angegebenen Pflanzenarten auf: 1) Abb. 7 zeigt nicht Iris variegata (die in Deutschland allenfalls in der Garchinger Heide bei München und evtl. an wenigen Stellen in Baden-Württemberg als indigen gilt), sondern vermutlich Iris graminea, die in Deutschland von Natur aus nicht vorkam. Beide Arten können in die Steinbrüche wohl nur durch rechtswidrige Ansalbungen gelangt sein, sind also nicht wertgebend. 2) Auf S. 7 wird Astragalus arenarius aufgeführt, der nur aber im äußersten Osten Deutschlands vorkommt. Gemeint ist vermutlich A. danicus. 3) Auch weitere Arten erscheinen fragwürdig, z.B. Ranunculus reptans (eine Art oligotropher Seen, deren wenige Vorkommen in Deutschland weit entfernt von Gipssteinbrüchen liegen). 4) Die Aussagekraft der Arbeit wird außerdem durch die offenbar von den Abbaufirmen gewünschte Geheimhaltung ortsbezogener Angaben stark gemindert. Aufgrund des sehr unterschiedlichen Charakters der vier Abbauregionen ist eine Vermischung der Daten und zusammenfassende Interpretation wenig sinnvoll. Dr. Olaf v. Drachenfels, BarsinghausenAntworten

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen