Naturschutzfachlich modifizierte Kurzumtriebsplantagen als Lebensraum für Brutvögel

Abstracts

Aufgrund vorteilhafter Effekte für einige Schutzgutfunktionen wird seit mehreren Jahren über die Eignung von Kurzumtriebsplantagen (KUP) als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme (PIK) diskutiert. Auf Basis eigener Erfassungen wurde daher ermittelt, welches Potenzial naturschutzfachlich modifizierte KUP als Lebensraum für Brutvögel im Vergleich zu typischen Gehölzlebensräumen der Agrarlandschaft (Hecken, Feldgehölze, Aufforstungen) aufweisen. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der Frage diskutiert, ob KUP zur Förderung der Brutvogelfauna eine geeignete Alternative zu anderen gehölzgeprägten Naturschutzmaßnahmen darstellen.

Trotz der Umsetzung strukturbereichernder Maßnahmen förderten die untersuchten KUP lediglich rudimentäre, arten- und individuenarme Avizönosen und erfüllten die Habitatfunktion der Referenzlebensräume nur eingeschränkt. Bestimmte Habitatqualitäten anderer Gehölzlebensräume können auf KUP nicht oder nur aufwendig und punktuell wirksam hergestellt werden und einige der hierzu notwendigen Maßnahmen stehen als „unproduktive Sonderstrukturen“ dem Grundmotiv von PIK entgegen. Diese Ergebnisse ergänzen bisherige Untersuchungen auf KUP ohne naturschutzfachliche Modifikationen und bestätigen, dass KUP zur Förderung der Brutvogelfauna keine günstige Alternative zu anderen gehölzgeprägten Naturschutzmaßnahmen darstellen.

Conservation modified short-rotation coppice for breeding birds – alternative conservation measure to other woody habitats?

A discussion has recently arisen about the suitability of short-rotation coppice (SRC) for production-integrated compensation measures (PICM) due to its beneficial effects on some ecosystem functions. In order to evaluate the suitability of SRC with nature conservation modifications for PICM, we surveyed their habitat potential for breeding birds in comparison to woody habitats in agricultural landscapes (hedges, copses, afforestations). The results are discussed with regard to whether SRC are a favourable alternative to other woody habitats as a nature conservation measure to promote breeding birds.

Despite measures to improve the structural diversity of the surveyed SRC, they only supported rudimentary, species-poor and individual-poor breeding bird communities, and only attained the habitat function of other woody habitats to a limited extent. Certain habitat qualities of other woody habitats cannot be created on SRC or can only be effectively created in a complex and spatially limited manner. Some measures required for this are contrary to the basic objectives of PICM due to the fact that they are “non-productive special structures”. These results complement investigations on SRC without nature conservation modifications and confirm that SRC do not represent a favourable alternative measure for breeding birds compared to other woody habitats that commonly encompass nature conservation measures.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Im Rahmen der Energiewende hat sich die Anbaufläche für Biomasse in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht (FNR2019). Neben klassischen Energiepflanzen wie Mais oder Raps bestehen verschiedene mehrjährige Biomassekulturen, die wesentlich extensiver geführt werden und dennoch hohe Erträge versprechen (Lewandowski2016). Eine dieser Low-Input-Kulturen sind Kurzumtriebsplantagen (KUP). Dabei handelt es sich um Anpflanzungen schnellwachsender Gehölze(meist Pappel- oder Weidenhybriden), die in kurzen Zyklen geerntet werden und deren Dendromasse meist energetisch genutzt wird (Dimitriou & Rutz2015).

Trotz der aktuell geringen Anbaufläche von KUP gibt es vergleichsweise viele Untersuchungen zu deren Auswirkungen auf die Biodiversität (Vanbeveren & Ceulemans2019). Bisherige Studien zur Bedeutung von KUP als Habitat für Brutvögel betrachten dabei meist die Brutvogelgemeinschaft der KUP selbst (unter anderemBerg2002,Gruß & Schulz2011,Sage & Robertson1996) oder verwenden die Vornutzungen Acker und Grünland als Referenzhabitate, um zu ermitteln, mit welchen Effekten durch eine Umwandlung dieser Lebensräume in KUP zu rechnen ist (unter anderemGruß & Schulz2014,Sageet al. 2006). Die Ergebnisse zeigen, dass die Brutvogelgemeinschaften von KUP mit denen der Vornutzungen nur für den kurzen Zeitraum nach der Etablierung oder Ernte eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, sich das Artenspektrum infolge des raschen Gehölzaufwuchses jedoch schnell in Richtung von Arten mit einer stärkeren Bindung an Gehölzlebensräume verschiebt und Artenzahl sowie Siedlungsdichte deutlich zunehmen.

Auf Basis dieser Erkenntnisse und weiterer positiver Wirkungen auf andere Schutzgüter wurde in Deutschland eine Diskussion um die Eignung von KUP als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme (PIK) entfacht (Glemnitzet al. 2013,Hennemann-Kreikenbohm2015,Wagener2013,Wilhelm2012). In Bayern und Thüringen ist es bereits möglich, KUP als PIK anrechnen zu lassen, sofern bestimmte Vorgaben umgesetzt werden. Diese zielen darauf ab, KUP durch Modifikationen bei der Anlage (unter anderem Anbau verschiedener Gehölzarten) und Bewirtschaftung (etwa abschnittsweise Ernte, um ein Mosaik unterschiedlicher Umtriebsstadien zu fördern) besonders strukturreich auszugestalten und so insbesondere deren Habitatfunktion zu verbessern (Gödekeet al. 2014,Müller-Pfannenstielet al. 2014). Da KUP für Brutvögel den wesentlichen Teil ihres Bewirtschaftungszyklus über den Charakter junger Gehölzlebensräume aufweisen (Gruß & Schulz2008,Gruß & Schulz2011,Sage1998), sollte jedoch nicht allein ihre Fähigkeit zur Aufwertung intensiv genutzter Ackerflächen für einen Einsatz als PIK entscheidend sein. Vielmehr müssen sich KUP auch an Aufwertungspotenzial und Habitatqualität anderer Gehölzlebensräume messen lassen, zu denen sie als Naturschutzmaßnahme eine Alternative darstellen könnten.

Um die Qualität von KUP als Lebensraum und PIK für Brutvögel besser einordnen zu können, ist es zielführend, diese mit Gehölzlebensräumen zu vergleichen, die ein ähnliches Alter und damit vergleichbare zeitliche Entwicklungsmöglichkeiten aufweisen. Dies sind im Wesentlichen Hecken, Feldgehölze und Aufforstungen, die in Deutschland auch anerkannte Greening-, Agrarumwelt- und Kompensationsmaßnahmen darstellen. Die einzige Studie, in der KUP mit einer dieser Gehölzstrukturen – Hecken – verglichen werden, erfolgte bislang durchGruß & Schulz(2014). Die Ergebnisse zeigen, dass zwar eine gewisse Ähnlichkeit in der Zusammensetzung der Brutvogelgemeinschaften von KUP und Hecken besteht, letztere jedoch mehr Arten in wesentlich höheren Dichten fördern. Da in dieser Studie ausschließlich KUP mit Hochleistungssorten von Pappel und Weide in homogenen Strukturtypen beziehungsweise Aufwuchsstadien untersucht wurden, die im Vergleich zu KUP mit der Zweckbestimmung PIK als eher monoton und intensiv bewirtschaftet einzustufen sind, ist auf Basis dieser Ergebnisse keine fundierte Bewertung von KUP als PIK möglich.

Ziel unserer Studie ist es daher, auf Basis eigener Erfassungen zu ermitteln, welches Potenzial naturschutzfachlich modifizierte KUP – entsprechend den wesentlichen Vorgaben für den Einsatz von KUP als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahme aus Thüringen (Gödekeet al. 2014) und Bayern (Müller-Pfannenstielet al. 2014) – als Lebensraum für Brutvögel im Vergleich zu typischen Gehölzstrukturen der Agrarlandschaft (Hecken, Feldgehölze, Aufforstungen) aufweisen. Die Ergebnisse werden zusammen mit den Resultaten weiterer bisher veröffentlichter Studien vor dem Hintergrund der Frage diskutiert, ob naturschutzfachlich modifizierte KUP zur Förderung der Brutvogelfauna eine günstige (produktionsintegrierte) Alternative zu klassischen gehölzgeprägten Naturschutzmaßnahmen darstellen können.

2 Untersuchungsgebiete und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungen wurden in verschiedenen Typen von Gehölzlebensräumen (im Folgenden „Habitattypen“) in den benachbarten Gemeinden Schapen (Landkreis Emsland, Niedersachsen), Hörstel und Hopsten (Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen) durchgeführt. Die flache Landschaft in der Region ist geprägt von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (Flächenanteil 60–80 %), die von Ackerbau (> 50 %) dominiert ist und einen Waldanteil von lediglich 8–15 % aufweist (Gepp2015,Kreis Steinfurt2019).

Die drei untersuchten KUP (aufgrund der naturschutzfachlichen Modifikationen „KUP+“ genannt) wurden Anfang 2011 und 2012 als Modellflächen etabliert, um die Eignung des extensiven Anbaus von Dendromasse als PIK zu untersuchen (Wageneret al. 2013). Auf den je 2 ha großen Flächen wurden neben Pappel- (Max 3, Hybride 275) und Weidenhybriden (Inger, Tordis) auch im Kurzumtrieb bewirtschaftete heimische Gehölze ( Sorbus aucuparia , Betula pendula , Alnus glutinosa , A. incana ) in jeweils 20 m breiten arten- beziehungsweise sortenreinen Bewirtschaftungsblöcken angepflanzt. Die Pflanzdichte lag zwischen 5.000 (Sandbirke) und 12.000 (Weiden) Gehölzen/ha. Neben dem Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel werden jährlich nur Teilbereiche beerntet, sodass ein kleinräumiges Mosaik verschiedener Umtriebsstadien vorherrscht (Abb. 1). Der Austrieb frisch beernteter Weiden- und Pappelbestände wies im Untersuchungszeitraum (2018 und 2019) Höhen bis maximal 1 m auf, im Jahr zuvor beerntete Bestände erreichten Höhen von 2–4 m und bislang unbeerntete Bestände Höhen bis 15 m. Die heimischen Gehölze, die bislang nicht beerntet wurden, erreichten Höhen von 2,5 (Ebereschen) bis maximal 10 m (Sandbirken, Schwarzerlen).

Die drei untersuchten Aufforstungen wurden Ende 2012 als Kompensationsmaßnahmen angelegt. Auf den 0,9, 3,2 und 3,4 ha großen Flächen wurden Quercus robur , Q. petraea , Fagus sylvatica , Carpinus betulus , Betula pendula und Acer pseudoplatanus in unterschiedlichen Anteilen pro Fläche und mit einer Dichte von 6.000–7.000 Gehölzen/ha angepflanzt. Die Randbereiche wurden zusätzlich mit unter anderem Crataegus - und Salix -Arten sowie mit Prunus spinosa und Sorbus aucuparia bepflanzt. Die Höhe der Gehölze variierte je nach Art und Fläche, im Mittel erreichten sie zum Zeitpunkt der Untersuchungen Höhen von 3–5 m. Aufforstungen und KUP+ wiesen durch Ausfälle kleinere Bestandeslücken und größere Offenbereiche mit Lichtungscharakter auf. Weiterhin erhöhten Bewirtschaftungsgassen, randliche Säume (Vorgewende) und bei den KUP+ die frisch beernteten Teilflächen das Strukturangebot. Die Krautschicht war in beiden Habitattypen überwiegend deckungsreich (Deckung > 50 %) ausgebildet.

Als weitere Referenzflächen wurden Feldgehölze und Hecken ausgewählt, deren Aufwuchs zum überwiegenden Teil ein Alter von höchstens 20 Jahren aufwies, um der maximalen Umtriebszeit von KUP und damit deren zeitlichen Entwicklungspotenzialen Rechnung zu tragen (in Deutschland werden KUP nur dann der landwirtschaftlichen Bodennutzung zugeordnet und können von entsprechenden rechtlichen Privilegierungen sowie Agrarförderungen profitieren, wenn eine Umtriebszeit von höchstens 20 Jahren eingehalten wird,Michalket al. 2013). Die drei untersuchten Feldgehölze waren zwischen 0,6 und 1,3 ha groß und wiesen durch unregelmäßiges „Auf-den-Stock-Setzen“ eine niederwaldartige Struktur auf. Die Gehölzdichte lag bei 2.000–5.000 Gehölzen/ha, prägende Arten waren Alnus glutinosa , Betula pendula , Populus tremula , Prunus padus , P. serotina , Quercus robur , Sambucus nigra und Sorbus aucuparia in unterschiedlichen Flächenanteilen. Die Bestandeshöhe lag im Untersuchungszeitraum bei 8–14 m. Daneben waren vereinzelt ältere Überhälter (meist Quercus robur ) vorhanden. Bei den Hecken wurden mehrere Abschnitte (2018: n = 8, 2019: n = 10) untersucht, die in der Summe eine Länge von 2.400 m beziehungsweise 2.500 m umfassten. Die einzelnen Abschnitte waren zwischen 140 und 900 m lang und 2–10 m breit. In den Hecken kamen verschiedene regionaltypische Gehölze in unterschiedlicher Zusammensetzung vor. Die Bestandeshöhe variierte je nach Alter und Artenzusammensetzung zwischen 6 und 17 m. Die Krautschicht war bei den Hecken und Feldgehölzen meist spärlich entwickelt (Deckung < 10 %).

Alle Untersuchungsflächen wiesen einen Abstand von mindestens 100 m (und maximal 7 km) zueinander auf, um eine gegenseitige Beeinflussung zu minimieren. Die untersuchten KUP+ und Aufforstungen lagen ausschließlich in Niedersachsen, die Feldgehölze ausschließlich in NRW. Bei den Hecken befanden sich sieben Abschnitte in Niedersachsen und vier Abschnitte in NRW. Eine Übersicht der Untersuchungsflächen ist dem Zusatzmaterial unter Webcode NuL2231 zu entnehmen.

2.2 Erfassung der Brutvögel

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte 2018 und 2019 durch eine Revierkartierung nach den Methodenstandards vonSüdbecket al. (2005). Jede Fläche wurde zwischen Ende März und Ende Juni bei geeigneter Witterung an neun Terminen pro Jahr (acht Morgen- und eine Abendbegehung) begangen. Der Abstand zwischen den morgendlichen Erfassungsterminen betrug 7–20 Tage. Auf die einzelne Abendbegehung erfolgte in beiden Jahren am darauffolgenden Tag eine Morgenbegehung. Um sicherzustellen, dass alle Flächen auch zu Zeiten der höchsten Gesangsaktivität begangen werden, wurde bei den einzelnen Terminen mit unterschiedlichen Flächen begonnen. Alle akustisch und optisch wahrnehmbaren flächengebundenen Vogelindividuen wurden mithilfe standardisierter Artkürzel und Verhaltenssymbole in mitgeführten Geländekarten verortet. Unmittelbar an die eigentlichen Untersuchungsflächen angrenzende Strukturen wie Hecken oder Waldränder wurden in die Kartierkulisse einbezogen, um bei der späteren Auswertung eine eindeutige Zuordnung einzelner Arten und Individuen zur Untersuchungsfläche oder zu den angrenzenden, bei der Ergebnisdarstellung nicht berücksichtigten Lebensräumen vornehmen zu können.

2.3 Datenauswertung und -analyse

Im Anschluss an jeden Kartiergang wurden die Ergebnisse der Geländekarten kumulativ in Artkarten übertragen. Nach Ende der Kartiersaison wurden anhand der sich in den Artkarten abzeichnenden lokalen Wiederholungsnachweise Papierreviere gebildet. Die Anzahl der zur Revierabgrenzung notwendigen „gruppierten Registrierungen“ und die Vorgabe der festzustellenden Verhaltensweisen zur Äußerung eines Brutverdachtes oder -nachweises erfolgten entsprechend den Standards vonSüdbecket al. (2005) und den artspezifischen Vorgaben vonAndretzkeet al. (2005). Die Zuordnung einer Brutvogelart und ihres potenziellen Revierzentrums zur eigentlichen Untersuchungsfläche der zu angrenzenden Strukturen außerhalb der Untersuchungsfläche erfolgte anhand der schwerpunktmäßig während der Kartierungen nachgewiesenen Präsenz unter Berücksichtigung der lokal festgestellten revieranzeigenden Verhaltensweisen (vergleicheGruß & Schulz2008). Auf Basis der gebildeten Papierreviere wurden Artenzahlen und Abundanzen sowie artspezifische Siedlungsdichten (in Brutpaaren/ha) für die verschiedenen Habitattypen, Flächen und Jahre ermittelt.

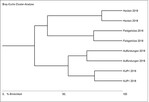

Um den Grad der Übereinstimmung zwischen den Avizönosen der verschiedenen Habitattypen zu bemessen, wurde der Bray-Curtis-Index mit dem Programm BiodiversityPro (McAleeceet al. 1997) berechnet. Dabei wurde anstelle der Individuenzahl die Siedlungsdichte der Arten in die Berechnung einbezogen, um die unterschiedlichen Flächengrößen der Habitattypen zu berücksichtigen. Für die Berechnung wurden die pro Jahr erfassten Brutpaare aller Einzelflächen jedes Habitattyps aggregiert und bei den Hecken nur diejenigen Abschnitte berücksichtigt, die in beiden Jahren untersucht wurden (n = 7).

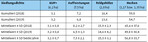

Um die Avizönosen der verschiedenen Habitattypen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und der Eigenschaften der vorkommenden Brutvogelarten zu vergleichen, wurden Informationen zu Brutbiologie und Habitatpräferenzen der nachgewiesenen Arten aus der Literatur (Baueret al. 2005) zusammengetragen und die Arten in verschiedene Gilden eingeteilt (Tab. 1).

3 Ergebnisse

3.1 Artenzahlen

Insgesamt wurden in beiden Jahren auf allen untersuchten Flächen zusammen 23 Arten mit 372 Brutpaaren (BP) nachgewiesen, davon 22 Arten (189 BP) im Jahr 2018 und 21 Arten (183 BP) im Jahr 2019. Mit 14–15 Arten wiesen Feldgehölze und Hecken in den einzelnen Jahren die höchsten Artenzahlen auf. Auf den Aufforstungen konnten pro Jahr 11–12 Arten nachgewiesen werden, während die KUP+ 10 Arten pro Jahr als Bruthabitat dienten (Tab. 1). Bei den meisten Arten handelte es sich um weit verbreitete, ungefährdete Brutvögel. Als einzige deutschlandweit gefährdete Art konnte der Baumpieper nachgewiesen werden, der KUP+ und Aufforstungen in beiden Jahren besiedelte und 2019 in einem der Feldgehölze auftrat. Baumpieper und Nachtigall werden zudem in der Roten Liste Nordrhein-Westfalens als stark gefährdet beziehungsweise gefährdet eingestuft.

3.2 Gesamtsiedlungsdichte

Die kumulierten Siedlungsdichten der jeweiligen Habitattypen blieben über beide Jahre auf einem relativ konstanten Niveau (Tab. 2). Zwischen den verschiedenen Habitattypen bestanden jedoch deutliche Unterschiede: Hecken wiesen mit 29,5 BP/km (beide Jahre) beziehungsweise 59,8 (2018) und 54,7 BP/ha (2019) die höchsten Siedlungsdichten auf. Bei den flächigen Gehölzlebensräumen lag die Siedlungsdichte der Feldgehölze mit 16,4 (2018) und 13,6 BP/ha (2019) am höchsten. Die Aufforstungen wiesen mit 7,2 (2018) und 6,8 BP/ha (2019) etwa halb so hohe Siedlungsdichten wie die Feldgehölze auf, die KUP+ wiederum erreichten mit 3,1–3,2 BP/ha knapp halb so hohe Siedlungsdichten wie die Aufforstungen. Die mittlere Siedlungsdichte war bei den Hecken besonders variabel, da einzelne Heckenabschnitte mit zahlreichen oder lediglich einzelnen Brutpaaren Extremwerte in beide Richtungen aufwiesen.

3.3 Artenzusammensetzung und Ähnlichkeit der Avizönosen

Die größten Übereinstimmungen (70–83 %) hinsichtlich des Arteninventars und der Abundanzverhältnisse wiesen die jeweiligen Habitattypen zwischen den beiden Untersuchungsjahren mit sich selbst auf (Abb. 2). Die größte Ähnlichkeit zwischen unterschiedlichen Habitattypen bestand bei KUP+ und Aufforstungen (46–55 %). Bereits deutlich geringer war die Ähnlichkeit zwischen Feldgehölzen und Hecken (26–37 %). Die geringste Übereinstimmung (3–27 %) bestand zwischen den Avizönosen von KUP+ und Aufforstung auf der einen, sowie Hecken und Feldgehölzen auf der anderen Seite.

3.4 Zusammensetzung der Avizönosen hinsichtlich Nestgildenzugehörigkeit und Habitatpräferenzen

In allen Habitattypen dominierten „Gebüschbrüter“, also Arten, die ihr Nest frei in Bäumen, Sträuchern oder Hochstauden errichten (Anteil 56–69 %, Abb. 3). KUP+ und Aufforstungen wiesen daneben einen Bodenbrüteranteil von 31 und 38 % auf, während Höhlen- und Halbhöhlenbrüter fehlten. Bei den Hecken und Feldgehölzen lag der Anteil von Höhlenbrütern hingegen bei etwa 20 %, auf Bodenbrüter entfielen bei den Feldgehölzen 25 % und bei den Hecken 13 % der Arten. Werden zusätzlich die Abundanzen der Arten berücksichtigt, verändern sich bei KUP+ und Aufforstungen die Verhältnisse deutlich: Bei den KUP+ entfielen knapp 60 % der Brutpaare auf Bodenbrüter, bei den Aufforstungen war das Verhältnis von Boden- und Gebüschbrütern nahezu ausgeglichen. Dies verdeutlicht, dass insbesondere auf den KUP+ zwar ein relativ hoher Artenanteil an Gebüschbrütern vorkam, diese jedoch meist nur mit einzelnen Brutpaaren vertreten waren, während Bodenbrüter weniger Arten stellten, die aber vergleichsweise abundant waren (Fitis, Baumpieper).

Hinsichtlich der Habitatpräferenzen (Abb. 3) dominierten bei KUP+ (46 %) und Aufforstungen (50 %) Arten der Gebüsche und Vorwälder. Daneben entfiel etwa ein Viertel der nachgewiesenen Arten auf Ökotonbewohner. Der Waldartenanteil lag bei den KUP+ (30 %) etwas höher als bei den Aufforstungen (knapp 20 %). Bei Feldgehölzen und Hecken entfiel der größte Anteil mit etwa 50 % auf Waldarten, gefolgt von Arten der Gebüsche und Vorwälder (44 und 33 %). Ökotonbewohner waren mit deutlich geringeren Anteilen vertreten. Bei Berücksichtigung der artspezifischen Abundanzen verringerte sich bei KUP+ und Aufforstungen der Waldartenanteil auf lediglich 15 % beziehungsweise 4 %, dagegen war der Anteil an Ökotonarten wesentlich höher (36 und 45 %). Bei den Hecken nahmen Ökotonarten mit knapp 25 % aller nachgewiesenen Brutpaare zulasten der Waldarten einen größeren Anteil ein, während sich ihr Anteil bei den Feldgehölzen stark reduzierte. Offenlandarten wurden in keinem Habitattyp nachgewiesen.

3.5 Stetigkeit und Abundanz der Arten in den verschiedenen Habitattypen

Alle auf den KUP+ nachgewiesenen Arten wurden ebenfalls in mindestens einem der Referenzlebensräume erfasst und traten in mindestens einem der anderen Habitattypen mit einer höheren Stetigkeit auf. Alle gemeinsamen Arten von KUP+, Aufforstungen, Feldgehölzen und Hecken, die pro Jahr mit zwei oder mehr Brutpaaren auftraten, wiesen in den Referenzlebensräumen überwiegend deutlich höhere oder zumindest ähnliche Siedlungsdichten auf (Tab. 1).

Bei den KUP+ konnten in beiden Jahren lediglich drei Arten (Fitis, Baumpieper, Gartengrasmücke) auf zwei oder mehr Flächen nachgewiesen werden (Tab. 1). Diese dominierten die Brutvogelgemeinschaft und stellten etwa 60 % der in beiden Jahren nachgewiesenen Brutpaare. Alle weiteren Arten – mit Ausnahme des Jagdfasans – traten pro Jahr nur auf einer von drei KUP+ und meist nur mit einem Brutpaar auf. Bei den Feldgehölzen konnten dagegen sechs und bei den Aufforstungen fünf Arten in beiden Jahren auf zwei oder mehr Flächen erfasst werden. Auch hier dominierten diese die Avizönosen und stellten zusammen fast 80 % (Aufforstungen) beziehungsweise 70 % (Feldgehölze) der Brutpaare. Bei den Hecken waren die Dominanzverhältnisse hingegen ausgeglichener.

4 Diskussion

Die untersuchten KUP+ blieben hinsichtlich ihres Lebensraumpotenzials für Brutvögel trotz naturschutzfachlicher Modifikationen deutlich hinter den Referenzlebensräumen zurück. Das Arteninventar der KUP+ rekrutierte sich in beiden Untersuchungsjahren ausschließlich aus mehr oder weniger großen Fragmenten der Brutvogelgemeinschaften von Aufforstungen, Feldgehölzen und Hecken. Analog zu den Ergebnissen bisheriger Untersuchungen zu Brutvögeln auf KUP bestätigt sich, dass auch KUP+ keine eigene, von anderen Lebensräumen abgrenzbare Brutvogelgemeinschaft aufweisen und keine Arten anziehen, die nicht bereits in anderen Lebensräumen der umgebenden Landschaft vorkommen (Gruß & Schulz2014,Hanowskiet al. 1997,Jedicke1995). Dass auf den KUP+ die meisten Arten mit einer geringeren Stetigkeit und in geringeren Dichten als in den Referenzlebensräumen auftraten, bestätigt auch, dass viele Brutvögel KUP nur unregelmäßig nutzen, ohne eine stärkere Bindung an diesen Lebensraum aufzuweisen (Berg2002,Gruß & Schulz2011). Da sich alle untersuchten Habitate innerhalb eines relativ homogenen Landschaftsausschnittes befanden, bestand eine vergleichbare Chance, von Arten des regionalen Artenpools als Bruthabitat besiedelt zu werden. Die maßgeblichen Gründe für eine höhere Artenvielfalt und Abundanz von Brutvögeln in den Referenzlebensräumen liegen somit auf der Habitatebene.

Dass Hecken und Feldgehölze im Vergleich zu den untersuchten KUP+ arten- und individuenreichere Brutvogelgemeinschaften aufweisen, war ein zu erwartendes Resultat. Diese Gehölzstrukturen gelten als bedeutsame Brutvogelhabitate in der Agrarlandschaft (Hinsley & Bellamy2000) und in der Literatur angegebene Artenzahlen und Siedlungsdichten liegen deutlich über den Werten bisheriger Erfassungen auf KUP. Die vonFlade(1994) für Nord- und Mitteldeutschland zusammengetragenen mittleren Siedlungsdichten kleinflächiger Feldgehölze (12,8 BP/ha) und Hecken (28 BP/km) liegen auf einem ähnlichen Niveau wie die von uns ermittelten Werte (15,3 BP/ha beziehungsweise 29,5 BP/km). Bisher auf KUP festgestellte Siedlungsdichten liegen dagegen mit 0,6 BP/ha auf frisch angelegten KUP bis maximal 8,6 BP/ha in gebüschartigen Weiden-KUP deutlich darunter (Gruß & Schulz2008,Gruß & Schulz2011,Jedicke1995,Liesebachet al. 1999,Sage & Robertson1996). AuchGruß & Schulz(2014) konnten in Hecken mehr Brutvogelarten in deutlich höheren Dichten (27,8 BP/ha) feststellen als in verschiedenen Aufwuchsstadien konventioneller KUP (0,7–5,1 BP/ha). Trotz einer heckenähnlichen Bewirtschaftung und des Anbaus einiger heimischer Gehölzarten, die auch für die Hecken und Feldgehölze typisch sind, erreichten die untersuchten KUP+ nicht deren Habitatqualität. Der Anbau in artenreinen, gleichaltrigen und damit monotonen, einschichtigen Beständen kann die komplexe Vegetationsstruktur von Hecken und Feldgehölzen offensichtlich nicht adäquat nachbilden. Gehölzartenvielfalt und Vegetationsstruktur als wesentliche, die Artenvielfalt und Abundanz von Brutvögeln in Gehölzlebensräumen steuernde Faktoren (Hanowskiet al. 1997,Hewsonet al. 2011,Yahner1982) sind bei Hecken und Feldgehölzen deutlich vielfältiger und bieten neben Nist- und Deckungsmöglichkeiten auch ein breiteres Spektrum an Nahrungsressourcen (vergleicheHinsley & Bellamy2000).

Um entsprechenden Defiziten in der Habitatqualität von KUP entgegenzuwirken, werden Maßnahmen wie das Aufhängen von Nistkästen, das Einbringen von Totholzhaufen oder die begleitende Anpflanzung von Hecken vorgeschlagen (unter anderemLondoet al. 2005,Schulzet al. 2010). Solche Maßnahmen können zwar punktuell zu einer Aufwertung von KUP beitragen. Als „unproduktive Sonderstrukturen“ sind sie jedoch völlig losgelöst von der eigentlichen Bewirtschaftung und stehen damit dem Grundmotiv produktionsintegrierter Kompensation entgegen. Eine produktionsintegrierte Maßnahme, die zumindest dem Starkholzdefizit auf KUP entgegenwirken kann, ist der KUP-begleitende Anbau von Wertholz (Morhartet al. 2010). Soltiärbäume oder Baumreihen mit verschiedenen Werthölzern könnten auf lange Sicht zumindest für einzelne Arten zu einer Aufwertung des Lebensraumpotenzials von KUP beitragen. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Qualität des Holzes (Unseldet al. 2011) ist jedoch auch vom Wertholzanbau keine Bereitstellung von starkem Totholz oder natürlichen Baumhöhlen zu erwarten. Insgesamt erscheinen viele Maßnahmen zur Aufwertung der Habitatqualität von KUP relativ aufwendig im Vergleich zu klassischen gehölzgeprägten Naturschutzmaßnahmen, bei denen bestimmte Strukturen und Requisiten (Alt- und Totholz, Vielfalt verschiedener Gehölzarten mit unterschiedlichen Wuchs- und Verzweigungsformen) bereits ein integraler Bestandteil sind oder sich über kurz oder lang von alleine entwickeln. Hinsichtlich der von uns untersuchten Hecken und Feldgehölze ist zudem zu berücksichtigen, dass ihr Aufwuchs vergleichsweise jung und ihre Gehölzflora eher artenarm waren. Defizite in der Habitatqualität solcher Gehölzlebensräume lassen sich durch relativ einfache Maßnahmen (Einbringen zusätzlicher Gehölzarten, Pflegemaßnahmen, Stehenlassen von Überhältern) effizient beheben (Sybertzet al. 2020). Durch solche „Aufwertungen im Bestand“ kann deren Lebensraumpotenzial noch wesentlich erhöht werden (vergleicheBarkow2001,Hinsley & Bellamy2000,MacDonald & Johnson1995).

Auch die etwa gleichaltrigen Aufforstungen stellten im Vergleich zu den KUP+ attraktivere Habitate für Brutvögel bereit. Zwar wiesen die Avizönosen beider Habitattypen eine vergleichsweise große Ähnlichkeit auf und deren Artenzahlen lagen relativ dicht beieinander. Die Siedlungsdichte war bei den Aufforstungen jedoch mehr als doppelt so hoch und die meisten gemeinsamen Arten (insbesondere Gebüschbrüter wie die Grasmücken-Arten) traten wesentlich abundanter auf. Dies spricht dafür, dass auch bei den Aufforstungen Vegetationsstruktur und Nahrungsangebot deutlich vorteilhafter waren. Besonders die artspezifische Wuchs- und Verzweigungsstruktur der dort verwendeten heimischen Gehölzarten könnte für den Nestbau von Gebüschbrütern wesentlich geeigneter sein als bei den verschiedenen Pappel- und Weidenhybriden auf den KUP+ (vergleicheDhondtet al. 2004 zum Einfluss der Wuchsstruktur verschiedener Weiden- und Pappelklone auf die Nistplatzwahl von Brutvögeln). Auch die randliche Anpflanzung von Dornensträuchern wie Weißdorn und Schlehe, die als attraktive Nesthabitate gelten (Walkeret al. 2005), leistete sicher einen Beitrag zur höheren Abundanz von Gebüschbrütern. Bei der Einordnung von KUP+ in bestehende, im Rahmen der Eingriffsregelung häufig genutzte Biotopwertverfahren müsste ihrem geringeren Lebensraumpotenzial durch einen geringeren Biotopwert Rechnung getragen werden. Da Aufforstungen bereits ein vergleichsweise niedriger Biotopwert zugewiesen wird (unter anderemvon Drachenfels2012, Niedersächsischer Städtetag 2013), erscheint die Attraktivität von KUP+ als PIK für Brutvögel auch aufgrund des erhöhten Kompensationsflächenbedarfes und ihres vergleichsweise niedrigen Biotopentwicklungspotenzials relativ gering. Zudem kann auch eine vergrößerte Kompensationsfläche bestimmte Defizite in der Habitatqualität von KUP, wie die spärliche Besiedelung der Kernbereiche von Kurzumtriebsbeständen (Gruß & Schulz2011,Sageet al. 2006), die bewirtschaftungsbedingte Instabilität oder fehlende Besiedelungsmöglichkeiten für Arten, die Alt- oder Totholz benötigen (Jedicke1995), nicht beheben. Daher wären selbst bei einer größeren Kompensationsfläche und vergleichsweise aufwendigen, nur punktuell wirksamen Aufwertungsmaßnahmen viele Vogelarten nicht oder nur in deutlich geringeren Dichten als in ihren Stammhabitaten zu erwarten. Eine Kompensation von Eingriffen mithilfe von KUP+ wäre für viele Vogelarten daher deutlich ungünstiger als durch klassische gehölzgeprägte Naturschutzmaßnahmen. Hinsichtlich der erzielbaren Aufwertung pro Flächeneinheit erscheinen KUP+ im Vergleich zu anderen Gehölzlebensräumen, auch vor dem Hintergrund steigender Flächenpreise und -konkurrenzen, damit deutlich unvorteilhafter.

Ein zusätzlicher Konflikt, der durch einen erhöhten Kompensationsflächenbedarf von KUP im Vergleich zu anderen gehölzgeprägten Naturschutzmaßnahmen entsteht, ist der Verlust von potenziellen Brutvogelhabitaten des Offenlandes. Feldvögel wie Kiebitz oder Feldlerche nehmen KUP nur für kurze Zeiträume nach der Etablierung oder Ernte als Bruthabitat an, werden durch den Gehölzaufwuchs jedoch schnell wieder verdrängt (Berg2002,Gruß & Schulz2011,Sageet al. 2006,Sage & Robertson1996). Auf den untersuchten KUP+ fehlten solche Arten wegen des sehr kleinteiligen Umtriebsstadienmosaiks und der insgesamt geringen Flächengröße sogar komplett. Da die Populationen von Feldvögeln in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen haben und viele Arten heute gefährdet sind (Donaldet al. 2001,Donaldet al. 2006), ist der großflächige Anbau von KUP (und ihr vergleichsweise hoher Kompensationsflächenbedarf als PIK) aus Sicht des ornithologisch orientierten Artenschutzes daher kritisch zu bewerten (vergleiche auchGruß & Schulz2014,Jedicke1995). Vor diesem Hintergrund ist auch die häufige Vollzugspraxis der Eingriffsregelung kritisch zu hinterfragen: Regelmäßig werden Eingriffe in landwirtschaftliche Flächen durch Gehölzanpflanzungen kompensiert, was durch die Landwirtschaft häufig als „doppelter Flächenverlust“ moniert wird (Czybulkaet al. 2012) und darüber hinaus dem Gebot der bestmöglichen funktionalen Kompensation konkreter Eingriffsfolgen widerspricht (Breuer2017). Eine Kompensation von Eingriffen in Brutvogelhabitate des Offenlandes durch KUP würde unweigerlich zu einem „doppelten Flächenverlust“ für Offenlandarten führen, der durch die Kulissenwirkung von KUP (vgl.Jedicke1995) sogar noch größer ausfallen kann.

Zumindest für einige Arten mit einer Bindung an junge oder halboffene Gehölzlebensräume, wie Fitis oder Baumpieper, scheinen KUP+ als Bruthabitate relativ attraktiv zu sein. Am Beispiel des Baumpiepers, der als Ökotonbewohner offensichtlich von dem Mosaik verschiedener Umtriebsstadien (Abb. 4 und 5) profitiert, zeigt sich, dass KUP bei entsprechender Ausgestaltung im Einzelfall auch anspruchsvolleren oder gefährdeten Arten einen Lebensraum bieten können (vergleicheGruß & Schulz2014). Auf den untersuchten Aufforstungen wies der Baumpieper ähnliche Siedlungsdichten auf und zeigte damit für keinen der beiden Habitattypen eine Präferenz. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass es bei den Aufforstungen im Zuge der Waldentwicklung langfristig zu einer Verdrängung solcher Arten in Randbereiche oder auf Sonderstrukturen wie Lichtungen kommt. Auf den KUP+ bietet die abschnittsweise Ernte dagegen den Vorteil, dass für solche Ökotonbewohner nutzungsbedingt ständig geeignete Habitatbedingungen bereitgestellt werden. Zumindest für Arten wie den Baumpieper wäre ein Einsatz von KUP+ als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG) daher denkbar und aufgrund ihrer schnellen Herstellbarkeit eine mögliche Alternative. Allerdings wären für den Baumpieper Maßnahmen zur Aufwertung bestehender Lebensräume (etwa Waldränder) von mindestens gleicher Qualität. Im Gegensatz zu den eher spärlich und vornehmlich von ubiquitären Brutvogelarten besiedelten KUP+ würden dabei neben der eigentlichen „Zielart“ der Maßnahme auch eine Vielzahl weiterer Arten in wesentlich höheren Dichten profitieren.

5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen und weiterer Studien zeigen, dass KUP hinsichtlich ihres Lebensraumpotenzials für Brutvögel deutlich hinter anderen Gehölzlebensräumen zurückbleiben und lediglich rudimentäre, arten- und individuenarme Avizönosen fördern. Selbst bei Umsetzung strukturbereichernder, in die Produktion integrierbarer Maßnahmen erfüllen KUP+ die Habitatqualität anderer gehölzgeprägter Naturschutzmaßnahmen nur eingeschränkt und bestimmte Werte und Funktionen können auch auf KUP+ nicht oder nur aufwendig und punktuell wirksam hergestellt werden. Daher stellen KUP, zumindest zur Förderung der Brutvogelfauna, keine günstige Alternative zu klassischen gehölzgeprägten Naturschutzmaßnahmen dar. Wir empfehlen daher, naturschutzfachlich modifizierte KUP nicht der Anlage von Hecken, Feldgehölzen oder Aufforstungen vorzuziehen und ihre Nutzung als PIK für Brutvögel auf Einzelfälle zu beschränken, in denen aufgrund von Flächenknappheit oder fehlenden Aufwertungspotenzialen bei bestehenden Gehölzlebensräumen die Kompensation nicht auf anderem Wege erbracht werden kann. In solchen Fällen ist dann durch entsprechende Modifikationen bei der Anlage und Bewirtschaftung sicherzustellen, dass die konkreten Eingriffsfolgen bestmöglich kompensiert werden.

Trotz ihrer eher geringen Potenziale als Lebensraum für Brutvögel besteht aus Naturschutzsicht ein großes Interesse an einer möglichst naturschutzgerechten Anlage und Bewirtschaftung von KUP (Denneret al. 2013,Schmidt & Glaser2009). Sollte deren Anbaufläche künftig zunehmen, ist mit deutlich großflächigeren und monotoneren Plantagen als bisher zu rechnen (Schulzet al. 2009). Um deren Lebensraumpotenziale zu erhöhen, könnten bestimmte, in die Produktion integrierbare Maßnahmen gefördert werden, beispielsweise auch in Form von Agrarumweltmaßnahmen (AUM) (Sageet al. 2006). AUM haben den Vorteil, dass sie – anders als PIK – nicht die Folgen eines konkreten Eingriffs bestmöglich kompensieren müssen (Breuer2015), sondern durch sie eine Bewirtschaftung zur Verbesserung von Umwelt und Landschaft gefördert wird (Schrader2012).

Die folgenden Maßnahmen lassen sich, unabhängig davon, ob als PIK oder AUM, in das Management von KUP integrieren (vergleicheBerg2002,Dhondtet al. 2004,Göransson1994,Gruß & Schulz2011,Hanowskiet al. 1997,Morhartet al. 2010,Sageet al. 2006):

- Anbau verschiedener Gehölzarten und -sorten,

- Anlage kleinflächiger KUP oder Aufteilung einer Plantage in mehrere, durch Gassen gegliederte Bewirtschaftungseinheiten mit hohen Randanteilen,

- abschnittsweise Ernte, um Arten mit unterschiedlichen Habitatansprüchen und Ökotonbewohner zu fördern,

- Bevorzugung kurzer Umtriebszeiten (bis fünf Jahre), da gebüschartige Bestände besonders artenreich und abundant besiedelt werden,

- Begleitender Wertholzanbau in Baumreihen oder als Einzelbäume,

- Anlage und extensive Pflege von Blüh- und Wiesenstreifen im Bereich der Vorgewende und Bewirtschaftungsgassen,

- Vermeidung des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.

Darüber hinaus sollten KUP ausschließlich auf intensiv genutzten Ackerflächen und möglichst in ausgeräumten Agrarlandschaften angelegt werden; negative Auswirkungen (unter anderem durch Kulissenwirkung) auf angrenzende, naturschutzfachlich bedeutsame Lebensräume sollten dabei ausgeschlossen werden (Jedicke1995,Schulzet al. 2009).

Abschließend ist zu betonen, dass es sich bei dieser Studie um eine sektorale Bewertung der Eignung von KUP als PIK für Brutvögel handelt. Für eine abschließende Gesamtbewertung müssen darüber hinaus auch andere Artengruppen und Schutzgüter berücksichtigt werden.

Dank

Die Untersuchungen wurden im Rahmen eines vom Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geförderten Forschungsvorhabens durchgeführt. Wir danken Gunnar Bargholz, Nina Josef und Martin Schote für Unterstützung bei den Feldarbeiten und Michael Rode sowie den beiden anonymen GutachterInnen für ihre hilfreichen Anmerkungen zum Manuskript.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Naturschutzfachlich modifizierte KUP stellen als PIK für Brutvögel keine günstige Alternative zu anderen gehölzgeprägten Naturschutzmaßnahmen dar, weil sie (i) eine geringere Habitatqualität aufweisen, daher (ii) einen vergleichsweise hohen Bedarf an Kompensationsfläche haben und sich (iii) bestimmte Werte und Funktionen anderer Gehölzlebensräume, auch bei einer größeren Kompensationsfläche, nicht oder nur aufwendig und dann auch nur punktuell wirksam herstellen lassen.

- Wenn KUP in Einzelfällen (etwa als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Ökotonbewohner wie den Baumpieper) als PIK eingesetzt werden, ist durch entsprechende Modifikationen bei der Anlage und Bewirtschaftung sicherzustellen, dass die konkreten Eingriffsfolgen bestmöglich kompensiert werden.

- Maßnahmen zur Aufwertung der Habitatqualität von KUP sollten sich unkompliziert in das Management der Kulturen integrieren lassen und einen geringen Kontrollaufwand aufweisen. Bei einer künftigen Zunahme des KUP-Anbaus könnte eine Förderung solcher Maßnahmen dazu beitragen, deren naturschutzgerechte Integration in die Landschaft zu ermöglichen.

Kontakt

M. Sc. Felix Zitzmann studierte von 2011 bis 2017 Landschaftsentwicklung in Osnabrück und Umweltplanung in Hannover. Seit 2017 tätig als wisseschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umweltplanung (Arbeitsgruppe Naturschutz und Landschaftsökologie) an der Leibniz Universität Hannover. Untersucht dort am Beispiel unterschiedlicher Artengruppen die Biotopfunktion verschiedener landwirtschaftlicher Dauerkulturen und ermittelt Möglichkeiten zur Integration biodiversitätsfördernder Maßnahmen in deren Management.

> zitzmann@umwelt.uni-hannover.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.