Wein und Biodiversität

Abstracts

Weinbau ist eine der intensivsten ackerbaulichen Kulturen, gleichzeitig liegen Weinberge oft eingebettet in Biodiversitäts-Hotspots. Die Begrünung mit heimischen Wildpflanzen anstelle konventionell offen gehaltener oder mit Gras-Klee-Saaten angesäter Gassen kann die Artenvielfalt und daran gekoppelte Ökosystemleistungen im Weinberg erhöhen. In der Saale-Unstrut-Weinregion in Sachsen-Anhalt wurden zwei Wildpflanzenmischungen (WILD-A, WILD-B) im Vergleich zu einer konventionellen Gras-/Klee-Mischung (KONV) als Gassenbegrünung erprobt. Von 2017 bis 2019 wurden die Vegetationsentwicklung, das Pollen- und Nektarangebot sowie das Vorkommen von Wildbienen auf den unterschiedlichen Varianten erfasst. Von den insgesamt 72 in den Mischungen enthaltenen Wildpflanzenarten konnten im Sommer 2019 noch 50 % nachgewiesen werden. Die Ansaatarten stellten in allen Untersuchungsjahren auf den WILD-Varianten den größten Teil der mittleren Artenzahl. Auf WILD-B konnten sich besonders viele bienenrelevante Arten etablieren. Diese Variante weist auch das höchste Pollen- und Nektarangebot auf, was zu einer höheren Arten- und Individuenzahl der Wildbienen führte. Aufbauend auf den Ergebnissen werden Pflanzenarten für praxistaugliche Mischungen vorgeschlagen.

Wine and biodiversity – Sowing native wild plants increases wild bee biodiversity in vineyards

Viticulture is one of the most intensive forms of agriculture, but at the same time vineyards are often embedded into biodiversity hotspots. Sowing wild plants instead of conventional open inter-rows or inter-rows sown with grass-clover-mixtures can promote biodiversity and related ecosystem services in viticulture. In the Saale-Unstrut wine region in Saxony-Anhalt, two wild plant mixtures (WILD-A, WILD-B) and a conventional grass/clover-mixture were tested for vineyard inter-row greening. From 2017 to 2019, vegetation development, pollen, and nectar supply were recorded, as well as the abundance of wild bees on different variants. Of the 72 wild plant species contained in the mixtures, 50 % were still present in the inter-rows in summer 2019. Sown species made up the majority of the average number of species on the WILD varieties in all study years. A particularly large number of bee-relevant species were successfully established on WILD-B. This variant also has the highest pollen and nectar supply, which resulted in a higher number of species and individuals of wild bees. Based on the results, we recommended suitable plant species for use in practice.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 03. 04. 2020, angenommen am 25. 08. 2020

1 Einleitung

Die Intensivierung der Landwirtschaft hat in den letzten drei Jahrzehnten einen starken Artenschwund auf landwirtschaftlichen Flächen verursacht (Bentonet al. 2002,Galleret al. 2015,Lichtenberget al. 2017). Neben Flurbereinigungen führen hoher Pestizideinsatz und häufige Bodenbearbeitung zum Verlust an Pollen- und Nektarquellen in der Agrarlandschaft (Baudeet al. 2016,Williamset al. 2015) und damit zum Rückgang der an diese Pflanzenarten gebundenen Insektenarten (Biesmeijeret al. 2006). Dies betrifft nicht nur Spezialisten, sondern in zunehmendem Maße auch Generalisten (Sánchez-Bayo&Wyckhuys2019).

Im Jahr 2018 lag die bestockte Rebfläche in Deutschland bei circa 103.000 ha (Statistisches Bundesamt 2019) und oft liegen die Weinberge eingebettet in struktur- und artenreiche Hotspots der Biodiversität. Durch ihre intensive Bewirtschaftung tragen Weinberge bisher kaum zum Erhalt der Biodiversität und zur Durchgängigkeit der Landschaft bei (Katayamaet al. 2019,Puig-Montserratet al. 2017). Naturnah begrünte Weinberggassen könnten dagegen die Biodiversität im Landschaftsraum fördern (Shapiraet al. 2017,Winteret al. 2018). In der Regel werden die Gassen durch intensive Bearbeitung offen gehalten, um die Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe zu den Reben möglichst gering zu halten (Pardiniet al. 2002). In einigen Weinbaugebieten wechseln sich offene mit begrünten Gassen ab. Eine ganzjährig vollflächige Begrünung wird oft mit der Begründung abgelehnt, die Traubenerträge könnten sinken (Ruiz-Colmeneroet al. 2012,Tesicet al. 2007), obwohl zahlreiche Untersuchungen belegen, dass es bei begrünten Gassen zu ähnlichen oder sogar höheren Erträgen kommen kann (Mercenaroet al. 2014,Sweet&Schreiner2010).

Momentan sind für die Gassenbegrünung neben Gräsermischungen vor allem Kulturarten- und Zuchtsortenmischungen im Handel erhältlich. Diese ermöglichen die Etablierung einer zwei- bis dreijährigen Vegetation, deren Blühaspekt Honigbienen und einigen anderen Generalisten Nahrungsquellen bieten können. Um aber eine maximale Wirkung auf die Tierwelt zu erzielen, ist die Verwendung heimischer Wildpflanzen unerlässlich (Abb. 1). Für Ansaaten im Weinberg sollten artenreiche Mischungen mit Saatgut aus regionaler, zertifizierter Vermehrung (Mainz&Wieden2019) eingesetzt werden. Ähnlich wie bei mehrjährigen Wildpflanzen-Blühstreifen, die im Rahmen von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen angelegt werden, kann damit die biologische Vielfalt und die Vernetzung im Landschaftsraum deutlich verbessert werden (Haaland&Gyllin2011,Ouvrardet al. 2018,Schmidtet al. 2020).

Im Rahmen des EU LIFE Projektes „Optimierung von Ökosystemleistungen im Weinbau vor dem Hintergrund des Klimawandels (LIFE15 CCA/DE/000103 LIFE VinEcoS)“ werden seit 2016 in der Saale-Unstrut-Weinregion multifunktionale Samenmischungen für mehr Biodiversität im Weinberg und für bessere Anpassungen an klimatische Extreme getestet. Folgende Fragen standen dabei im Vordergrund: (1) Welche Mischung war erfolgreicher und welche Wildpflanzenarten eignen sich zur Einsaat in Weinberggassen? (2) Welche Wildbienenarten werden durch die Wildpflanzen-Ansaaten im Weinberg gefördert?

Basierend auf den Projektergebnissen wurden Pflanzenarten für praxistaugliche Ansaatmischungen zur Etablierung von Biodiversitätsgassen im Weinbau ausgewählt.

2 Material und Methoden

2.1 Versuchsstandort

Der Versuch wurde auf dem historischen Weinberg Pfortenser Köppelberg bei Naumburg im Süden Sachsen-Anhalts in Zusammenarbeit mit dem Landesweingut Kloster Pforta und der Hochschule Anhalt angelegt. Der Standort ist durch Muschelkalkverwitterungsböden charakterisiert. Im April 2017 wurden auf dem Blockversuch auf jeder der 64 Dauerflächen Bodenproben (Mischproben aus jeweils sechs Einstichen) in 0–10 cm Tiefe mit einem Bohrstock entnommen und im Labor der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt zur Charakterisierung der Standorteigenschaften analysiert. Es wurden folgende mittlere Werte ermittelt: pH 7,5 (± 0,1), P 24,1 (± 4,8) mg pro 100 g Boden, K 41,3 (± 6,3) mg pro 100 g Boden, Corg 2,7 (± 0,6) % und Nt 0,24 (± 0,05) %. Die Analysen erfolgten gemäß VDLUFA (2012).

Das Gebiet liegt im subkontinental geprägten, klimabegünstigten Bereich des Binnenbecken- und Binnenhügellandes (Reichhoffet al. 2001) und ist durch Jahresmitteltemperaturen von 9 °C und mittlere Jahresniederschläge von 550 mm gekennzeichnet (Deutscher Wetterdienst 2000). Während von Juni bis August 2017 insgesamt 265 mm Niederschlag gemessen wurde, lagen die Werte 2018 und 2019 nur bei 72 und 104 mm (unveröffentlichte Daten der Klimastation Köppelberg).

2.2 Versuchsanlage

Für die Versuchsmischungen wurden schwerpunktmäßig niedrigwüchsige und trockenheitstolerante Magerrasen-, Grünland- und Ruderalarten ausgewählt, die auf natürlichen Standorten in der Umgebung vorkommen und die einer breiten Palette an Tierarten als Nahrungsquellen dienen können. Für die Ansaaten in den Weinberggassen wurde eine etwas höherwüchsige (WILD-A) und eine niedrigerwüchsige (WILD-B) Wildpflanzenmischung mit jeweils 48 Arten getestet (siehe Tab. A1 im Online-Supplement, abrufbar unter Webcode NuL2231 ). Insgesamt wurden dabei 72 Arten auf ihre Eignung untersucht, sich im Weinberg dauerhaft zu etablieren und vielfältige Nektar- und Pollenquellen bereitzustellen. Ausgewählt wurden sowohl frühblühende Arten (zum Beispiel Potentilla neumanniana ) als auch spätblühende Arten (etwa Origanum vulgare ). Weitere Kriterien bei der Auswahl der Pflanzenarten waren Wuchshöhe, niedrige Feuchtezeigerwerte nachEllenberget al. (2001), Lebensdauer, Kosten, Befahrbarkeit, Anteil Gräser/Leguminosen/sonstige Kräuter und das natürliche Verbreitungsgebiet. Darüber hinaus sollten die wichtigsten Pflanzenfamilien und möglichst vielfältige Blütenformen sowie Arten mit hoher Pollen- und Nektarproduktion enthalten sein.

Im August 2016 wurden im Pfortenser Köppelberg die beiden Wildpflanzenmischungen WILD-A und WILD-B und eine konventionelle Kulturartenmischung (KONV) aus Lolium perenne (90 %) und Trifolium repens (10 %) mit jeweils vier Wiederholungen in einem randomisierten Blockversuch angesät. Aufgrund der geringen Ansaatmenge wurde das Saatgut auf etwa 100 kg/ha mit Maisschrot aufgemischt. Vor der Ansaat wurde ein feinkrümeliges Saatbett hergestellt. Die Ansaat erfolgte mittels einer pneumatischen Sämaschine mit nachlaufender Walze; dabei wurde das Saatgut nur aufgerieselt.

Im Sommer 2017 erforderte der hohe Unkrautdruck im Weinberg (zum Beispiel Capsella bursa-pastoris , Hordeum murinum , Tripleurospermum inodorum ) in Kombination mit der feuchten Witterung (Juni–August 252 mm Niederschlag) mehrmaliges Mulchen (Anfang Mai, Ende Mai, Mitte Juni, Anfang August), um die Durchlüftung der Weinreihen zu verbessern. 2018 wurden die Flächen Mitte April und Mitte Mai gemulcht und 2019 Mitte März und Mitte Juni.

2.3 Erfassungsmethoden

Im Blockversuch wurden die Vegetationsentwicklung (2016–2019) und die Nektar- und Pollenverfügbarkeit (2018–2019) bonitiert. Die Wildbienenfauna wurde von 2017 bis 2019 im Blockversuch (WILD-A, WILD-B, KONV) sowie auf einem benachbarten, konventionell begrünten Weinberg erfasst (NEBEN).

Von 2016 (vor Anlage des Versuches) bis 2019 wurden auf allen im August 2016 angesäten Varianten des Blockversuchs auf je vier 2 m² großen Dauerflächen einmal jährlich im Sommer Vegetationsaufnahmen mit prozentgenauer Deckungsschätzung durchgeführt. Für die Auswertungen wurden die vier 2-m²-Dauerflächen zusammengefasst. Die Nomenklatur der Gefäßpflanzen richtet sich nachJäger(2017).

Zur Abschätzung des Nektar- und Pollenangebotes wurde auf allen Dauerflächen an fünf Terminen von April bis September 2018 und 2019 die Deckung blühender Pflanzenarten in fünf Klassen anhand der ROFAD-Skala (Williamset al. 1998) erhoben: sehr vereinzelt (Ø 2,5 %), vereinzelt (Ø 13 %), häufig (Ø 35,5 %), sehr häufig (Ø 70,5 %), dominant (Ø 95,5 %).

Für die Wildbienenerfassungen wurden in den begrünten, 2 m breiten Rebgassen jeweils vier Transekte von 40 m Länge angelegt und an fünf Terminen zwischen April und August von 2017 bis 2019 bei günstiger Witterung vier Minuten lang begangen, wobei Sichtbeobachtungen im Gelände determinierbarer Bienenarten notiert und alle weiteren Bienen mit einem Kescher durch Sichtfang und Abstreifen von der Vegetation gefangen wurden. Die anschließende Determination erfolgte nach der beiScheuchl&Willner(2016) aufgeführten Bestimmungsliteratur. Auch in der Nomenklatur der Wildbienen wird dieser Arbeit gefolgt.

2.4 Auswertungsmethoden

Alle Pflanzenarten wurden in Ziel- und Nichtzielarten unterteilt, wobei die Zielarten in angesäte und spontan eingewanderte Arten (Diasporenfall, Diasporenbank) differenziert wurden. Als Nichtzielarten wurden vor allem Gehölze, Neophyten sowie konkurrenzstärkere und höherwüchsigere Ruderalarten klassifiziert.

Unterschiede bei den Artenzahlen und Deckungen der verschiedenen Artengruppen zwischen den drei Varianten (WILD-A, WILD-B, KONV) wurden mittels Kruskal-Wallis-Test mit anschließendem Post-Hoc-Test (Dunn-Bonferroni-Test) auf Signifikanz geprüft.

Die Mittelwerte der im Gelände erhobenen Deckungsklassen der blühenden Pflanzen wurden mit artspezifischen Nektar- beziehungsweise Pollenwerten (5 Klassen: von 0 = kein Nektar/Pollen bis 4 = sehr viel Nektar/Pollen) nachPritsch(2018) multipliziert. Für die Nektar- und Pollenwerte jedes Beobachtungsjahres wurden die Deckungsklassen blühender Pflanzen aller Aufnahmezeitpunkte einer Dauerfläche summiert, sodass pro Variante und Jahr vier Wiederholungen vorliegen. Für Korrelationsanalysen mit den Wildbienendaten wurden die Nektar- und Pollenwerte einer Fläche addiert.

Die Erfassungen der Arten- und Individuenzahlen der Wildbienen wurden für jedes Beobachtungsjahr pro Transekt summiert.

Alle statistischen Analysen wurden mit R Studio (Version 1.2.5019) durchgeführt (RStudio Team 2016).

3 Ergebnisse

3.1 Vegetation

Vor der Anlage des Versuchs im Sommer 2016 wurden auf dem Versuchsweinberg 63 Arten (29 Zielarten, 34 Nichtzielarten) erfasst, wobei die Vegetation deutlich von Lolium perenne , Trifolium repens , Taraxacum sect. ruderalia und Convolvulus arvensis dominiert wurde. Im Jahr 2017 etablierte sich eine Vielzahl kurzlebiger Ruderalarten aus der Bodensamenbank, wie zum Beispiel Arenaria serpyllifolia , Erodium cicutarium , Fumaria officinalis , Geranium pusillum , Thlaspi arvense und Veronica persica .

Im Beobachtungszeitraum 2017–2019 stieg die Gesamtartenzahl auf dem ca. 1 ha großen Versuchsweinberg auf 155 an (99 Zielarten, 56 Nichtzielarten). Von allen 72 Arten, die in den WILD-Mischungen enthalten sind, konnten insgesamt 56 (50 Kräuter, 6 Gräser) in den drei Jahren nachgewiesen werden (= 78 %). Im letzten Jahr waren nur noch 36 Ansaatarten (50 %) auf den Dauerflächen vorhanden. Acht der in den WILD-Mischungen enthaltenen Arten waren bereits 2016 vor der Ansaat mit geringer Abundanz vertreten (Tab. A1 im Online-Supplement, abrufbar unter Webcode NuL2231 ).

Während auf den WILD-Varianten die angesäten Zielarten in allen Untersuchungsjahren den größten Teil der mittleren Artenzahl einnahmen, überwiegen bei der KONV-Variante die spontan aufgelaufenen Nichtzielarten (Abb. 2a). Die Gesamtartenzahlen der WILD-Varianten sind in allen Untersuchungsjahren signifikant höher als bei der KONV-Variante (Abb. 2a). Von den angesäten Zielarten erreichten Achillea millefolium , Festuca valesiaca und Sanguisorba minor die höchsten Stetigkeiten (Tab. A1 unter Webcode NuL2231 ). 16 Ansaatarten konnten im gesamten Beobachtungszeitraum nicht nachgewiesen werden (Tab. A1 unter Webcode NuL2231 ). Auf allen Varianten liefen vor allem im ersten Jahr nach der Ansaat kurzlebige Ruderalarten, wie zum Beispiel Capsella bursa-pastoris , Fumaria officinalis , Geranium pusillum , Tripleurospermum inodorum und Veronica persica , aus der Bodensamenbank auf. Die als Ammenart in WILD-B beigemischte Camelina microcarpa bildete im April 2017 einen auffälligen Blühaspekt (persönliche Beobachtung). Auch seltenere Arten, wie etwa Microthlaspi perfoliatum (Brometalia erecti), Torilis arvensis (Zeiger historischer Weinberge; RL ST 1) (LAU 2004) sowie Nepeta cataria (RL ST 3, RL D 3) (BfN 2018, LAU 2004) konnten sich vereinzelt auf dem Blockversuch etablieren.

Für die am Köppelberg erfassten gefährdeten und oligolektischen Wildbienenarten sind lautWestrich(2018) 12 Pflanzenfamilien mit 48 Ansaatarten als Pollenquellen relevant (siehe Tab. A1 unter Webcode NuL2231 ); von diesen Ansaatarten kommen 54 % auf WILD-A, 79 % auf WILD-B und 15 % auf KONV vor. 19 Pflanzenfamilien mit 61 Ansaatarten werden von polylektischen Wildbienenarten als Pollenquelle genutzt; davon sind 59 % auf WILD-A, 75 % auf WILD-B und 15 % auf KONV vertreten.

Im Jahr 2018 waren die Gesamtdeckungen von WILD-A und WILD-B signifikant höher als auf KONV (Abb. 2b, Tab. 1). In allen Beobachtungsjahren traten auch auf den WILD-Varianten Lolium perenne und Trifolium repens aus der konventionellen Ansaatmischung auf und stellten im Jahr 2017 etwa 20 % (WILD-A) und 30 % (WILD-B) sowie im Jahr 2019 etwa 30 % (WILD-A, WILD-B) der Gesamtdeckung (Abb. 2b).

3.2 Wildbienen

Am Köppelberg konnten über die drei Untersuchungsjahre hinweg insgesamt 63 Wildbienenarten in 554 Individuen nachgewiesen werden (siehe Tab. A2 unter Webcode NuL2231 ), davon 50 polylektische, sechs oligolektische und sieben parasitäre Arten. Darunter sind neun Arten (14 %) auf der Roten Liste Deutschlands (Westrichet al. 2011) und 20 Arten (32 %) auf der Roten Liste Sachsen-Anhalts (Saure2020). NachSaure&Stolle(2016) sind fünf Arten als sehr selten oder selten für Sachsen-Anhalt gelistet (Tab. A2 unter Webcode NuL2231 ). Dazu gehören Lasioglossum convexiusculum und Lasioglossum clypeare , welche nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch deutschlandweit als sehr selten geführt werden (Westrich2018). Generalisten wie Lasioglossum pauxillum (101 Individuen) oder die vor allem in Weinbergen und auf Magerrasen häufige Lasioglossum interruptum (85 Individuen, RL D 3, RL ST 2) stellten zusammen 34 % aller Wildbienenindividuen. Insgesamt 21 Arten waren nur durch ein einziges Individuum vertreten.

Im Blockversuch wies WILD-B die größte Anzahl gefährdeter und oligolektischer Wildbienenarten auf (21 Arten mit 59 Individuen, Tab. A2 unter Webcode NuL2231 ). WILD-A und KONV erreichten zueinander ähnliche Werte, mit acht beziehungsweise neun Arten und 46 beziehungsweise 51 Individuen (Tab. A2 unter Webcode NuL2231 ). Auf dem Nachbarweinberg traten dagegen nur zwei gefährdete Wildbienenarten mit sechs Individuen auf, die beide nachSaure&Stolle(2016) als häufig beziehungsweise mäßig häufig eingestuft werden.

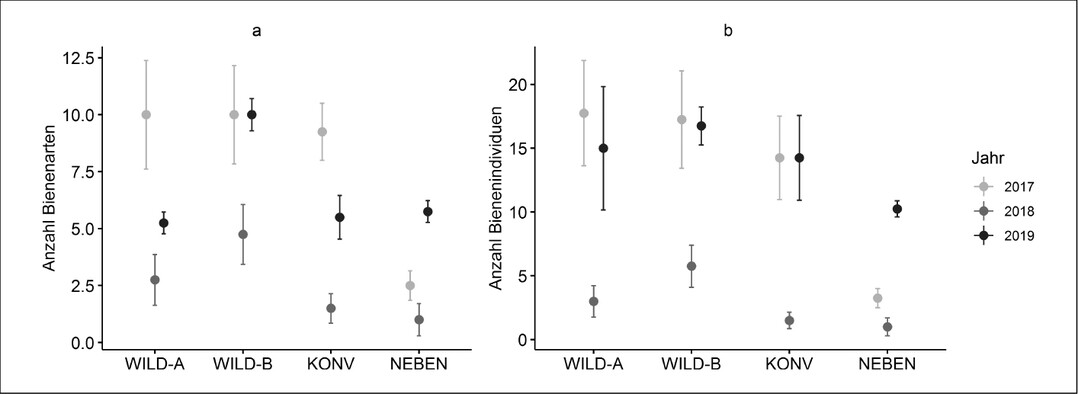

Im Jahr 2017 wurden von allen Jahren die höchsten Werte bei den mittleren Arten- und Individuenzahlen der Wildbienen erreicht, wobei die WILD-Varianten aufgrund der räumlichen Nähe oft nur tendenziell höhere Werte aufwiesen als die KONV-Variante (Abb. 3). Im Vergleich zum Nachbarweinberg wurden dagegen meist signifikant höhere Werte erreicht (Artenzahl: WILD-B p = 0,045, KONV p = 0,045; Individuenzahl: WILD-A p = 0,027, WILD-B p = 0,038; Kruskal-Wallis). Im extrem trockenen Folgejahr 2018 sank die Anzahl der Wildbienenarten auf allen Varianten stark ab, um dann im Jahr 2019 wieder anzusteigen. Bei den Individuenzahlen wurden die Werte von 2017 annähernd erreicht. Dagegen stieg bei den Artenzahlen nur WILD-B wieder auf das Niveau von 2017. Die mittleren Artenzahlen von KONV und WILD-A stiegen nur noch auf die Hälfte des 2017er-Wertes an, wobei der Unterschied von WILD-A zu WILD-B signifikant (p = 0,0225; Kruskal-Wallis), dagegen von KONV zu WILD-B nur marginal signifikant ist (p = 0,0648; Kruskal-Wallis).

3.3 Wildbienen und Pollen- und Nektarangebot

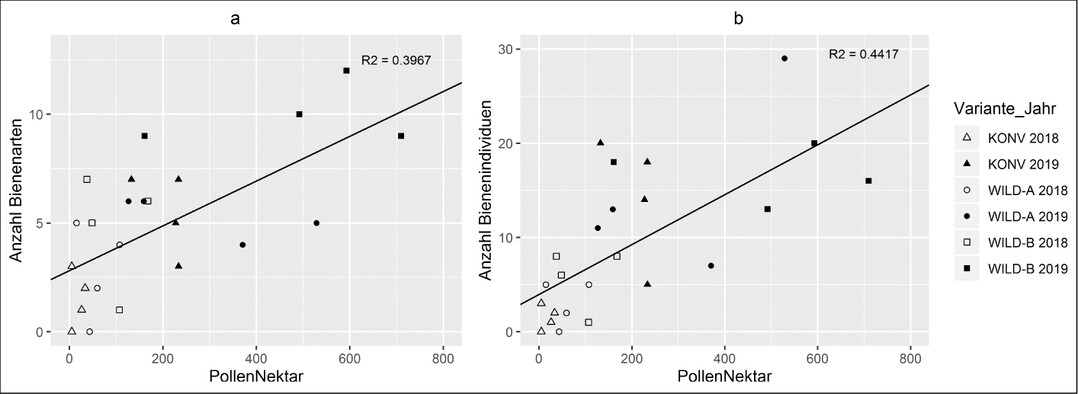

Beide WILD-Varianten stellten in den Jahren 2018 und 2019 mehr Pollen und Nektar zur Verfügung als die KONV-Variante (Abb. 4), wobei WILD-A in beiden Jahren nur geringfügig höhere Werte erreichte als KONV. WILD-B wies in allen Jahren die höchsten Pollen- und Nektarwerte auf. Im Untersuchungsjahr 2018 war der Blühaspekt auf allen Varianten aufgrund der Trockenheit geringer und es traten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Varianten auf. Im Jahr 2019 wurden zwar signifikant höhere Pollen- und Nektarwerte erreicht als im Jahr 2018 (WILD-A p = 0,017, WILD-B p = 0,014, KONV p 0,001; Kruskal-Wallis), jedoch sind die Unterschiede zwischen den Varianten bisher nicht signifikant.

Sowohl für die Arten- als auch für die Individuenzahl der Wildbienen konnte eine signifikant positive Korrelation zum Pollen-/Nektar-Angebot nachgewiesen werden (p = 0,001, Spearman) (Abb. 4). Die höchsten Werte des Pollen-/Nektar-Angebotes traten 2019 auf der WILD-B-Variante auf, die auch die größte Vielfalt von Wildbienenarten aufwies. Von 2018 auf 2019 stieg auf fast allen Varianten das Pollen-/Nektar-Angebot signifikant an (Pollen: WILD-A p = 0,063, WILD-B p = 0,004; KONV p = 0,001; Nektar: WILD-A p = 0,017, WILD-B p = 0,014, KONV p = 0,001; Kruskal-Wallis), was sich tendenziell stärker auf die Individuenzahl als auf die Artenzahl der Wildbienen auswirkte.

4 Diskussion

Welche Mischung war erfolgreicher und welche Wildpflanzenarten eignen sich zur Einsaat in Weinberggassen?

Durch beide WILD-Ansaaten konnte im Vergleich zur konventionellen Begrünung die heimische Pflanzenartenvielfalt im Weinberg deutlich erhöht werden. Dabei stellte die Mischung WILD-B tendenziell ein besseres Pollen- und Nektarangebot bereit, was sich positiv auf die Vielfalt und Abundanz der Wildbienen auswirkte. Auch andere Studien (Carvellet al. 2007,Haaland&Gyllin2011,Scheperet al. 2015) zeigten, dass eine höhere pflanzliche Biodiversität Bestäuber fördert.

Vor allem anspruchslose, zumindest mäßig störungstolerante Pflanzenarten der Magerrasen sowie der trockenen Flachlandmähwiesen und Ruderalgesellschaften konnten sich im Weinberg etablieren. Als besonders erfolgreich erwiesen sich dabei Achillea millefolium , Anthyllis vulneraria , Centaurea jacea , C. scabiosa , C. stoebe , Galium verum , Linum austriacum , Lotus corniculatus , Medicago lupulina , Plantago lanceolata , P. media , Salvia pratensis , Sanguisorba minor und Silene vulgaris (Tab. A1 unter Webcode NuL2231 ). Alle diese Arten sind an eine regelmäßige Bewirtschaftung angepasst. Auch Allium vineale , Dianthus carthusianorum , Origanum vulgare , Potentilla neumanniana und P. argentea eignen sich als Bestandteile von Praxismischungen für Weinberggassen. P. lanceolata , L. corniculatus und Medicago lupulina wurden bereits in Ungarn erfolgreich zur Weinbergbegrünung eingesetzt (Migléczet al. 2015). Von den wenig erfolgreichen Arten wurden Adonis aestivalis , Allium lusitanicum , Anthericum liliago und Lathyrus tuberosus durch ihr hohes Samengewicht und den damit verbundenen hohen Kosten nur mit geringen Samenzahlen eingesät (Tab. A1 unter Webcode NuL2231 ). Auf Ackerflächen mit sehr guter Flächenvorbereitung und ohne Konkurrenz durch mehrjährige Gräser sind generell auch geringe Samenmengen für eine Etablierung ausreichend (Fenchelet al. 2015,Schmidtet al. 2020). In den WILD-Varianten waren die bearbeitungsbedingt häufigen Überfahrten und die starke Konkurrenz durch auflaufende Arten aus der Bodensamenbank problematisch. Lolium perenne ist über viele Jahre in den Gassen angesät worden und da die Samen bis zu fünf Jahre im Boden überdauern können (McDonaldet al. 1996) und ihre Keimung am besten aus einer Bodentiefe von 10–25 cm erfolgt (Jensen2010), ist es wahrscheinlich, dass durch das Grubbern vor der Ansaat ihre Keimung stimuliert wurde. Ammenarten können durch ihre rasche Entwicklung nicht nur Erosion verhindern, sondern auch unerwünschte Arten unterdrücken (Padilla&Pugnaire2006). Deshalb wurde auf der niedrigerwüchsigen Variante WILD-B Camelina microcarpa als Ammenart eingesetzt. Obwohl C. microcarpa zu Beginn der Vegetationsentwicklung den Hauptaspekt stellte, unterschied sich die Deckung der Nichtzielarten auf den WILD-Varianten mit und ohne Ammenart zum Zeitpunkt der Vegetationsaufnahme nicht voneinander.

Für einen sicheren Blühaspekt im ersten Jahr sollten zukünftig auch einjährige Ackerwildkrautarten, wie zum Beispiel Consolida regalis und Papaver rhoeas sowie schnell und sicher auflaufende Arten, wie etwa Anthemis tinctoria und Leucanthemum vulgare , beigemischt werden (Schmidtet al. 2020).

Welche Wildbienenarten werden durch die Wildpflanzen-Ansaaten im Weinberg gefördert?

Die Einsaat der Wildpflanzenmischungen im Weinberg hatte einen deutlichen positiven Effekt auf die Wildbienen. 16 Wildbienenarten im konventionell begrünten Weinberg stehen 63 Arten im Blockversuch am Köppelberg gegenüber. Dagegen wurden in 16 österreichischen, konventionell bewirtschafteten Weinbergen an fünf Terminen insgesamt nur 64 Arten erfasst (Kratschmeret al. 2019).Vischer(2002) wies am nahegelegenen Saalhäuser-Weinberg, der sich durch ein im Vergleich zum Köppelberg wesentlich strukturreicheres Umland auszeichnet, 91 Arten nach.

Im ersten Jahr nach der Ansaat traten bei den Wildbienen im Vergleich zu den Folgejahren höhere Arten- und Individuenzahlen auf, was vermutlich auf die klimatische Entwicklung zurückzuführen ist. Der relativ feuchte Sommer 2017 unterstützte das Auflaufen zahlreicher kurzlebiger Ruderalarten aus der Bodensamenbank, die im Frühsommer einen üppigen Blühaspekt boten. Eine hohe und dichte Vegetation in den Gassen ist weinbaulich nicht vorteilhaft, sodass der erste Mulchgang Anfang Mai erfolgte. Bedingt durch die hohen Sommerniederschläge regenerierte sich die Vegetation sehr rasch, was weitere Mulchschnitte erforderlich machte und den Blühaspekt im Jahr 2017 auf der gesamten Fläche zumindest kurzfristig einschränkte. In den Folgejahren sollte deshalb die Pflege zeitlich versetzt erfolgen, was aber durch die erforderlichen Arbeiten im Weinberg nicht immer zeitlich optimal möglich war. Durch die Sommertrockenheit 2018 konnte sich die Vegetation nach dem Mulchen im Juni kaum noch regenerieren und das Pollen- und Nektarangebot war vor allem auf WILD-A und KONV gering, was die Abundanz der Wildbienen reduzierte.

Andere Studien dokumentierten ebenfalls eine positive Korrelation zwischen verfügbaren Pollen- und Nektarressourcen und der Wildbienenfauna (Warzechaet al. 2018,Wilsonet al. 2018).Warzechaet al. (2018) konnten dabei, vergleichbar mit unseren Beobachtungen in blütenreichen Weinberggassen, einen stärkeren Anstieg der Individuenzahlen im Vergleich zu den Artenzahlen der Wildbienen feststellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Wildbienenpopulationen bei ausreichenden Ressourcen sehr schnell mit der Erzeugung von mehr Nachwuchs reagieren können, der bereits im Folgejahr spürbar ist, während eine Neubesiedlung mit Arten länger dauert (Westrich2018). Der höhere Anteil von für gefährdete und spezialisierte Wildbienenarten relevanten Pflanzenarten auf WILD-B spiegelt sich deutlich in der höheren Artenzahl der Wildbienen wider. Als besonders wärmeliebende und seltene polylektische Arten wurden auf WILD-B Halictus submediterraneus (Südliche Furchenbiene), Lasioglossum glabriusculum (Dickkopf-Schmalbiene), Lasioglossum clypeare (Glatte Langkopf-Schmalbiene) und Lasioglossum convexiusculum (Kleine Salbei-Schmalbiene) erfasst. Vier der oligolektischen Arten auf den WILD-Varianten sind auf Asteraceen spezialisiert; eine Art ( Hylaeus signatus ) benötigt Reseda lutea/luteola zur Versorgung mit Pollen, eine weitere Art ( Chelostoma distinctum ) ist an Campanula -Arten gebunden (Westrich2018). Diese Pflanzengattungen/-familien sind alle auf den WILD-Varianten vertreten.

Um auch im Sommer Pollen- und Nektarquellen zur Verfügung zu stellen, wurde im Jahr 2019 der Mulchschnitt auf der Blockanlage zeitlich versetzt (jede 2. Gasse) geplant und auf Mitte Mai oder Mitte Juni terminiert. Dies führte zu einem deutlich verbesserten Blühaspekt im Blockversuch. Aber auch 2019 kam es zu einem starken Einschnitt aufgrund der Sommertrockenheit.

Die hohe Anzahl der auf KONV gefangenen Arten kann durch die räumliche Nähe zu den WILD-Varianten im Blockversuch erklärt werden, da sich die Wildbienen zwischen den Varianten bewegen. Auf dem westlich vom Blockversuch liegenden konventionellen Weinberg (NEBEN) wurden nur zwei Rote-Liste-Arten mit sehr wenigen Individuen gefangen: die nachSaure&Stolle(2016) als häufig eingestufte Art Andrena minutuloides und die als mäßig häufig eingestufte Art Lasioglossum interruptum . Weder auf KONV noch auf NEBEN konnten seltene (Saure&Stolle2016) oder oligolektische Wildbienenarten nachgewiesen werden.

Aus Sicht der Wildbienen sollte die Ansaatmischung möglichst heterogen sein und ein möglichst breites Spektrum an Pflanzenfamilien enthalten. Gattungen, wie zum Beispiel Achillea , Anthemis , Centaurea , Campanula , Echium , Hieracium , Leontodon , Lotus , Medicago , Origanum , Potentilla , Ranunculus , Silene , Salvia und Trifolium bieten dabei für viele Wildbienen wichtige Nahrungsquellen (Westrich2018).

Dank

Das von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt koordinierte Projekt wird durch das LIFE Programm der Europäischen Union (LIFE15 CCA/DE/000103 LIFE VinEcoS) gefördert und durch die Hochschule Anhalt kofinanziert. Wir danken dem Landesweingut Kloster Pforta für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und allen mitwirkenden Studierenden für die Unterstützung bei den Geländearbeiten.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Kontakt

M.Sc. Mark Pfau ist seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Anhalt im Forschungsprojekt LIFE VinEcoS. Studium B. Sc. u. M. Sc. Naturschutz und Landschaftsplanung an der Hochschule Anhalt (Bernburg). Forschungsschwerpunkt: Erhöhung der Biodiversität in Agrarlandschaften.

Dr. Christian Schmid-Egger Tierökologische Gutachten – Gutachterbüro Bembix

Prof. Dr. Sabine Tischew Professorin für Vegetationskunde und Landschaftsökologie, Hochschule Anhalt

Dr. Anita Kirmer wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin im Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung, Hochschule Anhalt

Fazit für die Praxis

- Durch die Ansaat von gebietseigenen Wildpflanzen aus zertifizierter Herkunft in Weinberggassen kann die Diversität von Wildbienenarten im Weinberg deutlich erhöht werden.

- Wildbienen sind geeignete Indikatorarten, da sie rasch auf Veränderungen im Pollen- und Nektarangebot reagieren.

- Praxismischungen sollten mindestens 20–25 mehrjährige sowie 2–5 einjährige Kräuter enthalten, die einer breiten Palette von Bestäubern und anderen Nützlingen Nahrung bieten.

- Auf erosionsgefährdeten Flächen ist das Beimischen einer rasch auflaufenden Ammenart empfehlenswert.

- Vor der Einsaat ist eine gründliche Störung der bestehenden Grasnarbe notwendig; optimal ist, wenn offene Gassen angesät werden können.

- Die Biodiversitätsgassen sollten zwischen Ende April und Ende Mai versetzt gemulcht werden, um im Sommer einen durchgängigen Blühaspekt zu gewährleisten; bei einem späteren Schnitt ab Anfang Juni ist bei starker Sommertrockenheit ein Wiederaufwuchs kaum noch möglich.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.