Potenzielle FFH-Gebiete in Deutschland 2018

Abstracts

Die vorliegende Arbeit befasst sich am Beispiel des Hambacher Waldes (Nordrhein-Westfalen) und der dortigen Vorkommen der Bechsteinfledermaus ( Myotis bechsteinii ) mit der Frage, ob das Schutzgebietsnetz Natura 2000 bereits vollständig ist und die Gebietsmeldung folglich abgeschlossen sein kann. Für den Hambacher Wald wird zunächst die Meldefähigkeit anhand fachlicher Kriterien untersucht. Anschließend wird die Meldepflichtigkeit am Maßstab des Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang III der FFH-Richtlinie und der nordrhein-westfälischen Umsetzungsvorschriften geprüft.

Im Ergebnis handelt es sich beim Hambacher Wald um ein potenzielles FFH-Gebiet. Ausschlaggebend dafür ist, dass die Wochenstubenkolonien der Bechsteinfledermaus im Hambacher Wald die größten bekannten Vorkommen in der deutschen atlantischen Region darstellen.

Darüber hinaus zeigt der Beitrag weitere Konstellationen auf, unter denen von einem bislang unvollständigen Schutz und somit dem Vorkommen weiterer potenzieller FFH-Gebiete in Deutschland ausgegangen werden kann. Angesichts bestehender Kenntnislücken und artspezifischer Verbreitungsdynamik kann weder die Meldung an sich noch die Abgrenzung der einzelnen Natura-2000-Gebiete bereits abgeschlossen sein, so dass die Erweiterung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 als eine dauerhafte Aufgabe zu verstehen sein müsste. Eine Prüfliste liefert Kriterien, anhand derer die Vollständigkeit bisheriger Gebietsmeldungen beurteilt werden kann.

Potential Natura-2000 Sites in Germany 2018 – Assessment with particular focus of Bechstein’s Bat in the Hambach Forest

Using the example of the Hambacher Wald (Hambach forest, federal state of North-Rhine Westphalia) and its occurrence of Bechstein’s bat, the study examines the question whether the protection network Natura 2000 has already been completed and the notification procedure therefore can be concluded. As a first step the study investigates the suitability of the site applying technical criteria. Subsequently the reporting obligation is proven applying Article 4 (1) in conjunction with Annex III of the Habitats Guideline and the implementation regulations of the federal state.

The results show that the Hambacher Wald is to be classified as a potential Natura-2000 site. The main reason is that the nursing colonies of Bechstein’s bat in the Hambacher Wald are the largest known appearance in the German Atlantic region.

Additionally the paper lists further constellations which refer to an incomplete protection and the existence of further potential NATURA-2000 sites in Germany. In light of existing knowledge gaps and the dynamic dispersal of species neither the notification itself nor the delineation of the individual Natura-2000 sites can be assessed as being finished. The extension of the Natura-2000 network has to be understood as a permanent task. A checklist provides criteria allowing the evaluation of the completeness of previous site notifications.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Vor mehr als 25 Jahren haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) mit der Verabschiedung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992; FFH-RL) gemeinschaftlich verpflichtet, ein kohärentes Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ in Europa aufzubauen, um die biologische Vielfalt Europas durch den Schutz und die Entwicklung natürlicher Lebensräume sowie wildlebender Arten zu erhalten. In dieses Netz integriert werden die besonderen Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie.

Art. 3 Abs. 1 Satz 2 FFH-RL formuliert das Ziel: „Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen, und muß den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten . “ (eigene Hervorhebung)

Der Ablauf der Gebietsauswahl ist in Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anh. III FFH-RL geregelt. Hierzu wird z.B. aufBalzeret al. (2002),Brocksieper&Woike(1999),Gellermann(2001) oderSchreiber&Spilling(1999) und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 11.09.2001 sowie die dazugehörigen Schlussanträge in der Rechtssache C-71/99 verwiesen.

Mit erheblicher zeitlicher Verzögerung und ungeplanten Zwischenschritten (sieheSchreiberet al. 2002,Ssymanket al. 2003) sind in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile 4 557 FFH-Gebiete in das Netzwerk integriert, die zusammen mit 742 Vogelschutzgebieten 15,45 % der terrestrischen Fläche Deutschlands abdecken (BfN 2015). Auch wenn gern davon ausgegangen wird, dass der Meldeprozess mittlerweile abgeschlossen ist, stellt sich in der konkreten Planungs- und Projektzulassungspraxis immer wieder die Frage, ob man es angesichts besonderer Art- oder Lebensraumvorkommen mit Flächen zu tun hat, welche zusätzlich in das Schutzgebietsnetz Natura 2000 integriert werden sollten oder sogar zwingend zu integrieren sind. Am Beispiel des 30 km westlich von Köln gelegenen Hambacher Waldes (Nordrhein-Westfalen, Kreis Düren und Rhein-Erft-Kreis) und der dortigen Vorkommen der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii ) soll ein solcher Fall untersucht werden.

2 Der Hambacher Wald

Aktuell umfasst der Hambacher Wald (aus den Flurbezeichnungen „Hambacher Forst“, „Bürgewald“, „Die Bürge“ und „Elsdorfer Bürge“ zusammengefasst) noch etwa 660 ha von ursprünglich einmal 4 100 ha (LANUV NRW 2013). Nach den Biotopkartierungen des Landes Nordrhein-Westfalen handelt es sich hauptsächlich um Eichen-Hainbuchen- und Buchenbestände, die den FFH-Lebensraumtypen 9160 und 9110 zugeordnet werden können und sich durch einen hohen Anteil an Totholz auszeichnen (Abb. 1). Die weit überwiegenden Flächen des vor noch gar nicht so langer Zeit riesigen Waldareals sind vollständig dem Braunkohle-Tagebau Hambach sowie zu einem kleineren Teil der Verlegung der Autobahn A4 (letztere allerdings ebenfalls im Dienste der Braunkohlegewinnung) zum Opfer gefallen. Noch im Jahr 2000 existierten etwa 1 660 ha des Lebensraumtyps 9160 [FFH-Vorschlagsliste der Naturschutzverbände, unveröff., die 2002 von den Naturschutzverbänden im Zuge des Nachmeldeprozesses unter dem Gebietsvorschlag „Hambacher Forst (DE-5105-900)“ eingebracht wurden].

Erneut in den Blickpunkt geraten ist der Hambacher Wald durch zwischenzeitlich entdeckte Wochenstubenkolonien der Bechsteinfledermaus. Seit spätestens 2005 ist bekannt, dass im Hambacher Wald bis heute zwei Kolonien mit zusammen mehr als 80 Weibchen vorkommen (2015 gleichzeitig beringte adulte Weibchen;Dietzet al. 2016).

3 Allgemeines zur Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii )

Die Bechsteinfledermaus gilt als die am stärksten waldgebundene Fledermausart (Meschede & Heller2002). Dabei präferiert sie alte, strukturreiche Laubwälder mit einem hohen Anteil an Alt- und Totholz und Baumhöhlen (BaagØe2011). Die Weibchen verbringen die Zeit der Jungenaufzucht im Verband von durchschnittlich 30 Tieren (Meiniget al. 2004). Diese Tiere wechseln in einem Quartierverbundsystem aus vielen einzelnen Höhlen fast täglich ihre Unterkunft (Fuhrmannet al. 2002). Dabei werden in einem Sommer bis zu 50 Baumhöhlen benötigt (Meschede & Heller2002). Der Aktionsradius der Weibchen variiert zwischen 0,5 und 3 km (Ackermannet al. 2016,Kerthet al. 2001,Steinhauser2002). In Ausnahmefällen sind auch 8 km möglich (Simonet al. 2014). Die Männchen leben im Sommer dagegen einzeln (BaagØe2011).

Die Weibchen einer Gesellschaft sind meist miteinander verwandt, weisen eine starke Gebietstreue auf und beziehen mit ihrer Kolonie jedes Jahr die Höhlen des Vorjahres (BaagØe2011, Kerthet al. 2002). Gegenüber nicht verwandten Weibchen ist ein starkes Abwehrverhalten ausgebildet (Kerthet al. 2002).

Aufgrund der hohen Lebensraumansprüche und der stetigen Nutzung der Wälder durch den Menschen wird die Art in der bundesweiten sowie in der landeseigenen Roten Liste mittlerweile als stark gefährdet eingestuft (Meiniget al. 2009, 2010). Sie ist in den Anhängen II und IV FFH-RL gelistet, d.h. für die Bechsteinfledermaus sind Schutzgebiete auszuweisen, darüber hinaus kommt ihr aber auch der strenge Artenschutz zugute. Ihr Erhaltungszustand wird in der kontinentalen biogeografischen Region mit „ungünstig – unzureichend“ und in der atlantischen Region sogar mit „ungünstig – schlecht“ bewertet (BfN 2013).

4 Der Hambacher Wald: nur meldefähig oder auch meldepflichtig?

Die zahlenmäßig bedeutenden Vorkommen von Bechsteinfledermäusen im Hambacher Wald führen zu der Frage, ob das Gebiet meldefähig und womöglich sogar meldepflichtig ist.

4.1 Vorkommen der Bechsteinfledermaus in der atlantischen biogeografischen Region Deutschlands

Für die Beantwortung der Eingangsfrage kommt es nicht allein darauf an, ob die Bechsteinfledermaus im Hambacher Wald vorkommt. Von Bedeutung ist ebenso die Frage, wie sich die dortigen Bestände zahlenmäßig und in ihrer geografischen Lage in die Kulisse deutscher FFH-Gebiete der atlantischen Region einreihen, die nach der Systematik der FFH-RL die relevante räumliche Bewertungseinheit bildet.

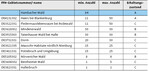

Zu prüfen ist deshalb die Liste der Gebiete, die bereits zum Schutzgebietsnetz Natura 2000 gehören. Tab. 1 listet die Gebiete auf, die in der Datenbank der EU-Kommission für die atlantische Region Deutschlands geführt werden. Nicht enthalten sind Gebiete, die ausschließlich dem Schutz der Winterquartiere dienen und 16 weitere zum Schutz der Bechsteinfledermaus, bei denen der Standarddatenbogen aber keinerlei Angaben zur Populationsgröße enthält und die sich deshalb einer Bewertung entziehen (in den Verbreitungskarten dieses Beitrages sind diese Gebiete aber verzeichnet). Zum direkten Vergleich werden ergänzend die Vorkommen im Hambacher Wald aufgeführt.

Innerhalb der Kulisse der Bechsteinfledermaus-Wochenstubengebiete in der atlantischen Region Deutschlands erweist sich der Hambacher Wald als das mit Abstand größte Vorkommen (Tab. 1). Die Gesamtpopulation der weiblichen Bechsteinfledermäuse in der atlantischen biogeografischen Region wird zur Beurteilung des Erhaltungszustands mit einem Schätzwert von 300 bis 500 Individuen angegeben (BfN 2013). Der Hambacher Wald beherbergt demnach ca. 17 bis 28 % der nationalen Gesamtpopulation an weiblichen Bechsteinfledermäusen für diesen Bezugsraum. Darüber hinaus reiht sich der Bestand im Vergleich zu den europäischen FFH-Gebieten für die Art unter die „TOP 5“ in der atlantischen biogeographischen Region Europas ein (Abb. 2).

Berücksichtigt man zusätzlich den Erhaltungszustand der Vorkommen, so ergibt sich unter Anwendung von BfN& BLAK(2016) sowiePAN & ILÖK(2010) für die Bechsteinfledermaus-Kolonien im Hambacher Wald ein hervorragender Erhaltungszustand (A), der in der atlantischen Region Deutschlands sonst nur für ein weiteres Gebiet festgestellt wurde (Abb. 3).

4.2 Zur Meldefähigkeit

Betrachtet man die Größe der Wochenstubengesellschaften der Bechsteinfledermaus im Hambacher Wald, so ist es offensichtlich, dass sich die Frage der Meldefähigkeit sofort bejahen lässt. Dies ergibt sich nicht zuletzt auch aus den „Kriterien zur Beurteilung der Bedeutung des Gebiets“ (Anh. III, Phase 1, Buchstabe B FFH-RL). Danach sind hier die Populationsgröße im Gebiet im Vergleich zu den Populationen im ganzen Land, der Erhaltungsgrad der wichtigen Habitatelemente, der Isolierungsgrad sowie die Gesamtbeurteilung des Gebietes für die Erhaltung der betreffenden Art heranzuziehen. Die Standarddatenbögen dokumentieren für die atlantische Region Deutschlands ausschließlich Gebiete, in denen die Bechsteinfledermaus in wesentlich geringeren Beständen und in einem weniger günstigen Erhaltungszustand als im Hambacher Wald auftritt.

Bis hierher lässt sich zusammenfassen, dass der Hambacher Wald in fachlicher Hinsicht auch heute noch als FFH-Gebiet meldefähig ist.

4.3 Zur Meldepflichtigkeit

4.3.1 Grundlagen

Es stellt sich des Weiteren aber die Frage, ob neben der Meldefähigkeit auch eine Meldepflichtigkeit besteht. Nordrhein-Westfalen hat dem seinen aus dem Jahr 1977 stammenden Braunkohleplan entgegengehalten, wonach RWE hier bis mindestens 2040 Braunkohle abbauen möchte, um sie zur Stromgewinnung zu verfeuern. So jedenfalls antwortete das Land Nordrhein-Westfalen am 22.04.2013 auf eine kleine Anfrage der Piratenpartei im Landtag: „Die Landesregierung NRW hat 1977 den Braunkohlenplan Hambach genehmigt. Die im Jahr 1992 in Kraft getretene FFH-Richtlinie ist auf derartige „Altprojekte“ im laufenden Abbaubetrieb im Sinne einer Plangewährleistung nicht nachträglich anzuwenden. “ (Landtagsdrucksache 16/2677).

Der geltenden Rechtslage entspricht diese Auffassung jedoch nicht. Denn der EuGH hatte bereits in seiner Entscheidung vom 07.11.2000 (C-371/98) klargestellt, dass der Verzicht auf eine Meldung eines Gebietes aus Gründen bestehender Planungsabsichten oder aus wirtschaftlichen Gründen unzulässig ist: „Angesichts der Tatsache, dass ein Mitgliedstaat, wenn er die nationale Liste der Gebiete erstellt, nicht genau und im Einzelnen wissen kann, wie die Situation der Habitate in den anderen Mitgliedstaaten ist, kann er nicht von sich aus wegen Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur oder wegen regionaler und örtlicher Besonderheiten Gebiete ausnehmen, denen auf nationaler Ebene erhebliche ökologische Bedeutung für das Ziel der Erhaltung zukommt, ohne damit die Verwirklichung dieses Ziels auf Gemeinschaftsebene zu gefährden. “ (Rn. 23)

„Könnten die Mitgliedstaaten bei der Auswahl und Abgrenzung der Gebiete, die in die gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Habitatrichtlinie zu erstellende und der Kommission zuzuleitende Liste aufgenommen werden sollen, den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen, so hätte die Kommission insbesondere keine Gewissheit, dass sie über ein umfassendes Verzeichnis der als besondere Schutzgebiete in Betracht kommenden Gebiete verfügt, und das Ziel, aus diesen ein kohärentes europäisches ökologisches Netz zu errichten, würde möglicherweise verfehlt. “ (Rn. 24)

In diesem Sinne hat auch das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in seinem Urteil vom 28.04.2016 (Az. 9 A 9.15, Rn. 99) geurteilt, wo es heißt: „Erwägungen, die auf Interessen gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Art abstellen, sind nicht statthaft. […] Diese Gebietsteile dürfen nicht ausgespart werden, auch nicht im Hinblick auf ein bestimmtes Vorhaben. “

Der beabsichtigte Braunkohletagebau kommt als Ausschlussgrund daher nicht infrage.

Gegen eine Meldepflicht könnte zusätzlich eingewandt werden, dass der Prozess zur Meldung und Auswahl von FFH-Gebieten längst abgeschlossen sei und dass den hierfür verantwortlichen Landesbehörden ein fachlicher Beurteilungsspielraum zustehe, der keine Pflicht zur Meldung nach sich ziehe. Um hier einer Antwort näher zu kommen, sollen die Zielsetzung der FFH-RL, die Auswahlkriterien in Anhang III der Richtlinie und die vom Land zur Umsetzung der Gebietsauswahl entwickelten Kriterien am Beispiel der Bechsteinfledermaus im Hambacher Wald genauer untersucht werden.

4.3.2 Anforderungen an die Meldung nach der FFH-Richtlinie

Soll die einleitend zitierte Zielsetzung des Schutzgebietsnetzes erreicht werden (Art. 3 Abs. 1 Satz 2 FFH-RL), resultieren daraus für stark gefährdete Tierarten wie die Bechsteinfledermaus konkrete Anforderungen an die Gebietsmeldung:

(1) das Schutzgebietsnetz muss einen möglichst großen Anteil des Gesamtbestandes umfassen,

(2) jedenfalls müssen die besonders gut ausgeprägten und für die Sicherung und ggf. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes wichtigen Bestände enthalten sein,

(3) das gesamte natürliche Verbreitungsgebiet der Art muss abgedeckt sein und

(4) das Gebietsnetz muss eine solche Dichte aufweisen, dass der genetische Austausch nicht bereits an Entfernungsschranken scheitert.

Um zu einem solchen Gebietsnetz zu kommen, sieht Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang III FFH-RL ein zweischrittiges Verfahren vor, welches aus ökologischen Gründen und in Anlehnung an Art. 4 Abs. 2 FFH-RL getrennt für die verschiedenen biogeografischen Regionen durchgeführt wurde. In Phase I meldet jeder Mitgliedstaat eine umfassende Liste (sog. nationale Vorschlagsliste), aus der dann gemeinsam mit der EU-Kommission eine Auswahl für die endgültige Aufnahme in die Gemeinschaftsliste getroffen werden kann. Voraussetzung eines Auswahlverfahrens ist jedoch, dass eine Vielzahl von Gebieten vorhanden ist und die Zielsetzung der Richtlinie mit einer Auswahl erreicht werden kann. Eine Auswahl scheidet dann von vornherein aus, wenn z.B. für eine wenig mobile Art lediglich zwei weit voneinander entfernte Gebiete bekannt sind. Umgekehrt besteht ein Auswahlspielraum, wenn man es mit einem verbreiteten, in unterschiedlich großen Beständen auftretenden Schutzgut wie z.B. Hainsimsen-Buchenwälder zu tun hat.

Wie eng der EuGH allerdings die Grenzen für die Vorschlagsliste gezogen hat, wird in der Rechtssache C-71/99 gegen Deutschland deutlich. Hierzu stellte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen vom 03. März 2000 fest: „Unter ‚vollständiger Liste‘ ist mithin eine Liste zu verstehen, die sämtliche Gebiete umfasst, in denen die in den Anhängen I und II aufgeführten natürlichen Lebensraumtypen und einheimischen Arten vorkommen, die den in Anhang III (Phase 1) festgelegten Kriterien und den einschlägigen wissenschaftlichen Informationen entsprechen. “ (Rn. 114)

„Hat ein Mitgliedstaat eines der Gebiete, die die vorstehend genannten Merkmale aufweisen, nicht in die Liste eingetragen oder die Liste am Ende der in der Habitatrichtlinie vorgesehenen ersten Phase der Ausweisung der besonderen Schutzgebiete nicht der Kommission zugeleitet, kann folglich festgestellt werden, dass dieser Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Habitatrichtlinie verstoßen hat.“ (Rn. 115)

Dahinter bleibt der EuGH in seinem Urteil vom 11.09.2001 (C-71/99; Rn. 27) kaum zurück: „Um einen Entwurf einer Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung zu erstellen, der zur Errichtung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete führen kann, muss die Kommission über ein umfassendes Verzeichnis der Gebiete verfügen, denen auf nationaler Ebene erhebliche ökologische Bedeutung für das Ziel der Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen im Sinne der Richtlinie zukommt. “

Angesichts dieser Maßstäbe dürfte zweifelsfrei sein, dass der Hambacher Wald seit Bekanntwerden der großen Bechsteinfledermaus-Vorkommen zwingend zu den meldepflichtigen FFH-Gebieten gehört.

4.3.3 Kriterien des Landes Nordrhein-Westfalen

Für Nordrhein-Westfalen ist zu berücksichtigen, dassBrocksieper & Woike(1999) bereits frühzeitig mit einem systematischen Verfahren versucht haben, die oben beschriebenen Anforderungen zur Auswahl von FFH-Gebieten in eine handhabbare Regelung umzusetzen und den Vorwürfen aus einer Klageschrift der EU vom 01. 03.1999 gegen Deutschland zu begegnen. Nordrhein-Westfalen hat mit diesen Auswahlkriterien, die gleichzeitig die Grundlage für eine landesinterne Verwaltungsvorschrift (VV-FFH) zur Auswahl der FFH-Gebiete bilden (MURL 2000), den vom EuGH eingeräumten Ermessensspielraum konkret ausgestaltet (Rn. 20 des Urteils C-71/99). Zentral sind dabei folgende Komponenten:

Als räumlichen Bewertungsrahmen zur Beurteilung der Repräsentativität seiner Gebietsmeldung werden die naturräumlichen Haupteinheiten gewählt (siehe z.B.Ssymanket al. 1998: 28), was mit den Anforderungen 3 und 4 korrespondiert (s.o. unter 4.3.1).

In einem weiteren Schritt wurden Haupt- und Nebenvorkommen unterschieden und für sie der Meldeumfang festgelegt: „Hat ein Lebensraumtyp im Naturraum ein Hauptvorkommen, so werden die zehn besten Gebiete – mindestens aber 50 Prozent der Fläche des Biotoptyps gemeldet. Hat ein Lebensraumtyp im Naturraum ein Nebenvorkommen, so werden die fünf besten Gebiete – mindestens aber 20 Prozent der Fläche des Biotoptyps gemeldet. “

Dieser Ansatz deckt sich mit Anforderung 2 und teilweise mit der Anforderung 1 (s.o. unter 4.3.1). Was für die Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL ausformuliert ist, gilt ganz im Sinne der Richtlinie und der Rechtsprechung des EuGH gleichermaßen für Arten nach Anhang II FFH-RL, weshalb die landesinterne VV-FFH in Anlage 1 Folgendes vorgibt: „Entsprechend der Vorgehensweise bei den Lebensraumtypen sollen auch hier die jeweils geeignetsten Vorkommen geschützt werden (Richtwert: Hauptvorkommen – zehn wichtigste Populationen; Nebenvorkommen – fünf wichtigste Populationen) “ (MURL 2000).

Darauf, dass es bei seltenen Arten wie der Bechsteinfledermaus nicht mit der Meldung nur eines kleinen Anteils des Gesamtvorkommens sein Bewenden haben kann, weisenEllwangeret al. (2002: 33) hin: „Grundsätzlich wäre die Überschreitung bestimmter Prozentwerte des Gesamtbestandes (z.B. < 60 % des Gesamtbestandes im Naturraum) in vielen Fällen nicht hinreichend, um – zumindest bei den besonders seltenen Arten oder bei Arten, für die Deutschland eine besondere Verantwortung innerhalb der EU trägt – eine ausreichende Meldung zu gewährleisten. “ Die Bechsteinfledermaus gehört nach bundesdeutscher und nordrhein-westfälischer Facheinschätzung zu den Arten, für die eine besondere Verantwortlichkeit besteht (Boye2011: 12,Kaiseret al. 2008: 24,Meinig2004: 119).

Bei Anwendung dieser Auswahlkriterien war das Vorkommen im Hambacher Wald für die Bechsteinfledermaus auch nach den landeseigenen Kriterien zwingend zu melden. Es liegt in der naturräumlichen Haupteinheit D35 (Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht), aus der bisher lediglich das Wochenstubenvorkommen „Nörvenicher Wald“ mit acht Tieren berücksichtigt wurde (Abb. 4; aktuelle Untersuchungen gehen allerdings von bis zu 30 Weibchen aus), während das weitaus größere Vorkommen im Hambacher Wald mit über 80 Weibchen fehlt.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Hambacher Wald auch nach der landeseigenen Verwaltungsvorschrift zwingend zu melden war. Denn wenn in der naturräumlichen Haupteinheit sowieso nur zwei Vorkommen der Bechsteinfledermaus bekannt sind, ist es fachlich unvertretbar, ausgerechnet den größten Bestand unberücksichtigt zu lassen.

5 Potenzielle FFH-Gebiete in Deutschland nach Veröffentlichung der Gemeinschaftsliste

Unabhängig vom bisher betrachteten Einzelfall ist auch darüber hinaus mit potenziellen FFH-Gebieten in Deutschland zu rechnen. Verschiedene Kategorien von „Unvollständigkeiten“ sind offensichtlich.

5.1 Unvollständigkeit des Netzes

Für eine Reihe von Arten des Anhangs II FFH-RL ist das aktuelle Schutzgebietsnetz aus fachlicher Sicht unvollständig, weil es zur Erfüllung des Kohärenzmerkmals die artspezifisch erforderliche Dichte noch nicht besitzt. Dies gilt etwa für die Zierliche Tellerschnecke ( Anisus vorticulus ) in der deutschen atlantischen Region, für die in Niedersachsen und in Bremen je ein und in Hamburg fünf Gebiete gemeldet sind. Für die atlantische Region gibt es für das Sumpf-Glanzkraut ( Liparis loeselii ) nur ein Schutzgebiet in Niedersachsen und zwei in Sachsen-Anhalt. Für die Bachmuschel ( Unio crassus ) sind es lediglich zwei Gebiete in Niedersachsen. Nichts anderes gilt auch für das Scheidenblütengras ( Coleanthus subtilis ), für welches in ganz Deutschland je ein Gebiet aus Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt und zwei Gebiete aus Sachsen gemeldet worden sind. Der Breitrand ( Dytiscus latissimus ) ist mit je einem Vorkommen aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg und mit je zwei Vorkommen aus Bayern und Rheinland-Pfalz vertreten. Für den Heckenwollafter ( Eriogaster catax ) gibt es je ein Gebiet aus Rheinland-Pfalz und Bayern. In der gesamten atlantischen Region Deutschlands (ca. 70 000 km² Fläche) enthält das Schutzgebietsnetz nur ein einziges Gebiet (in Bremen) für den Schmalbindigen Breitflügel-Tauchkäfer ( Graphoderus bilineatus ). In Bayern und Niedersachsen wurde bisher erst je ein Gebiet für den Heldbock ( Cerambyx cerdo ) identifiziert.

Eine Netzfunktion erfüllt Natura 2000 in all diesen Beispielen nicht, hier hat man es stattdessen mit isolierten Einzelvorkommen zu tun. Dafür kann es zwei Gründe geben:

- Die Arten treten natürlicherweise oder aufgrund verschiedenster Beeinträchtigungen nur noch derart verstreut auf. In solchen Fällen bedarf es zur Realisierung des kohärenten Schutzgebietsnetzes der Neugestaltung von Lebensräumen und der Wiederansiedlung zugunsten dieser Arten.

- Aufgrund mangelhafter Datengrundlage konnten für die oben beschriebenen Beispielarten zum Zeitpunkt der Gebietsmeldungen keine weiteren Vorkommen gemeldet werden.

In beiden Fällen erfordert die Entdeckung neuer Vorkommen bzw. deren Wiederansiedlung die Nachmeldung der betreffenden Gebiete. Für solche Arten gilt bis auf Weiteres, dass jedes zusätzliche Vorkommen zwingend in das Netz zu integrieren ist. Ob daraus ganz neue Schutzgebiete resultieren oder einfach nur eine Ergänzung der Schutzgüter für bestehende Schutzgebiete folgen muss, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.

5.2 Neue Erkenntnisse über Häufigkeit und Status von Schutzgütern

Die an die EU-Kommission übermittelten Standarddatenbögen enthalten bis heute in vielen Fällen keine Angaben zum Status der Arten oder zur Populationsgröße. Auch hier führen neue Erkenntnisse zu einer Änderung des Datenbestands, wenn auch nicht in räumlicher, so doch in inhaltlicher Hinsicht. Dies gilt besonders dann, wenn sich herausstellt, dass z.B. eine Fledermausart doch kein Vermehrungsvorkommen in einem Gebiet mehr hat oder ein Vorkommen erloschen ist, weil bei der Gebietsmeldung auf veraltete Daten zurückgegriffen wurde. So fußt die niedersächsische Meldung immer wieder auf Nachweisen aus den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Zu allen nordrhein-westfälischen Hirschkäfer-Vorkommen in FFH-Gebieten aus der naturräumlichen Haupteinheit D35 findet sich auch in aktualisierten Standarddatenbögen zur Datenqualität der Eintrag „DD“, was für „ keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann) “ steht. Für das FFH-Gebiet „Flöhatal“ (DE5144301) in Sachsen wurde der prioritäre Lebensraumtyp 91E0* (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior [Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae]) mit dem Standarddatenbogen 9 ha an die EU-Kommission gemeldet. Die aktuelle Managementplanung konnte jedoch lediglich 3,2 ha ausfindig machen, weshalb auch der Standarddatenbogen geändert wurde. Noch dramatischer stellte sich die Situation für den Lebensraumtyp 6510 („Magere Flachland-Mähwiesen [ Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis ]“) in dem genannten Schutzgebiet dar. Denn der ursprünglichen Meldung von 101 ha stehen lediglich noch 0,7 ha im aktualisierten Standarddatenbogen gegenüber. Ändert sich mit neuen Erkenntnissen auch die Meldegrundlage, auf der die EU-Kommission die Gemeinschaftsliste erstellt hat, kann die Ausweisung neuer Gebiete erforderlich werden, um die entstandenen Flächendefizite zu beheben.

5.3 Fehlerhafte Gebietsabgrenzung

Ein besonders weites Feld eröffnet sich schließlich bei der Beurteilung der Gebietsgrenzen. Wenn der Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands durch die Schutzgebiete zu gewährleisten ist, wird dieses Ziel beispielsweise dann verfehlt, wenn zum Schutz von Fledermausarten des Anhangs II lediglich die Quartiere als Schutzgebiete gemeldet, jedoch nicht die erforderlichen Jagdhabitate mit ausgewiesen werden – bei Großen Mausohren ( Myotis myotis ) beispielsweise die benachbarten Waldgebiete.

5.4 Natürliche Veränderungen

Auch natürliche Veränderungen in der Verteilung oder dem Auftreten von Arten können die Auswahl neuer FFH-Gebiete erforderlich machen. Dies ist der Fall, wenn Arten aus einem Gebiet abwandern und sich außerhalb der Grenzen fest etablieren oder wenn durch ein katastrophenhaftes Ereignis ein FFH-Schutzgut nachhaltig ausgelöscht wird und damit eine Lücke in das Schutzgebietsnetz gerissen wird. Wurde die Gebietsmeldung seinerzeit für ausreichend erachtet, besteht nun Nachmeldebedarf.

Ergänzungsbedarf in der Gebietsmeldung ergibt sich schließlich auch bei natürlichen Entwicklungen, wie sie derzeit auch in Westdeutschland mit der Arealausweitung beim Wolf ( Canis lupus ) zu beobachten sind, der sich mittlerweile in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Niedersachsen etabliert hat (DBBW 2017). In den ersten vier aufgeführten Bundesländern wurde die Art in einzelnen Standarddatenbögen bereits ergänzend gemeldet.

5.5 Konkurrierende Schutzziele

Im Zuge des Gebietsmanagements kann sich herausstellen, dass die Entwicklungsziele verschiedener FFH-Schutzgüter konkurrieren und bei einer gebietsspezifischen Priorisierung das eine FFH-Schutzgut zugunsten eines anderen zurückgedrängt oder sogar ganz aufgegeben werden muss (siehe auchLehrke&Ackermann2018: 18).

5.6 Kein Schlussstrich

Gegen die Geltendmachung neuer FFH-Gebiete wird regelmäßig eingewandt, die Errichtung des Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ sei abgeschlossen, deshalb gebe es keinen Raum mehr für Neuausweisungen. Die in den vorstehenden Abschnitten beschriebenen Konstellationen dokumentieren, dass es einen solchen Abschluss nicht geben kann. Darauf weist auch die EU-Kommission bei den regelmäßigen Aktualisierungen der Gemeinschaftsliste (für die hier beachtliche atlantische biogeografische Region sind es bisher zehn Aktualisierungen der Gemeinschaftsliste seit dem 07.12.2004; siehe unter www.bfn.de/themen/natura-2000/natura-2000-gebiete.html ) in den einleitenden Erwägungen regelmäßig hin (aus der letzten Aktualisierung):

„(6) Die Kenntnisse über Existenz und Verteilung natürlicher Lebensraumtypen und natürlicher Arten entwickeln sich aufgrund der Überwachung gemäß Artikel 11 der Richtlinie 92/43/EWG ständig weiter. Deshalb erfolgten Bewertung und Auswahl von Gebieten auf Unionsebene auf der Grundlage der besten zu der betreffenden Zeit verfügbaren Informationen.

(7) Einige Mitgliedstaaten haben jedoch nicht genug Gebiete vorgeschlagen, um die Anforderungen der Richtlinie 92/43/EWG im Hinblick auf bestimmte Lebensraumtypen und Arten zu erfüllen. Die Kenntnisse über Existenz und Verteilung einiger in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG genannter natürlicher Lebensraumtypen sowie einiger in Anhang II der Richtlinie genannter Arten sind unvollständig. Daher kann für diese Arten und Lebensraumtypen nicht davon ausgegangen werden, dass das Natura-2000-Netz vollständig ist.“

In fachlicher Hinsicht sehr klar liegt der Fall der Bechsteinfledermaus in der deutschen atlantischen Region. Ein Blick auf die Verbreitungskarte (Abb. 2 und 3) legt unmittelbar offen, dass angesichts der relativ geringen Mobilität und der starken Gefährdung der Art nicht von einem den Anforderungen an das Schutzgebietsnetz genügenden Umfang ausgegangen werden kann (vgl. Art. 3 Abs. 1 Satz 2 FFH-RL). In Bezug auf die Bechsteinfledermaus ist deshalb höchstens von einem vorläufigen Stand auszugehen, weil von Seiten der Bundesrepublik keine weiteren Gebietsmeldungen vorgelegt worden sind. Die bundesdeutsche Meldung ist hier in einer Grauzone des Nichtwissens steckengeblieben. Ergeben sich neue Erkenntnisse, lebt die Verpflichtung zur Meldung wieder auf.

An dieser Stelle ist auch auf ein Missverständnis hinzuweisen, welches selbst Eingang in Urteile des BVerwG gefunden hat. Denn ein Schlussstrich lässt sich weder für die Meldung an sich noch für die Abgrenzung der einzelnen Natura-2000-Gebiete begründen. In seinem Urteil vom 06.11.2012 (9 A 14.12, Rn. 42) geht das BVerwG davon aus, dass nach einer Entscheidung der EU-Kommission über die Gebietslistung eine tatsächliche Vermutung für die Richtigkeit der Gebietsabgrenzung spreche. Im Urteil vom 04.07.2013 (9 A 17.11, Rn. 22) ist sogar von einer hohen Richtigkeitsgewähr der Gebietsgrenzen die Rede.

Dem steht eine Antwort der EU-Kommission vom 30.11.2011 auf eine Anfrage im Europaparlament (E-004675/2011) diametral entgegen: „Die Kommission hat nicht versucht, die Grenzen der einzelnen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG von Deutschland vorgeschlagenen Gebiete zu überprüfen. Im Allgemeinen geht die Kommission davon aus, dass die von den Mitgliedstaaten angegebenen Grenzen korrekt sind, und überprüft die Grenzen der einzelnen Gebiete nur, wenn ihr zwingende Beweise dafür vorgelegt werden, dass sie falsch abgegrenzt wurden. Da das Natura-2000-Netz der EU über 26 000 Gebiete umfasst und sich über rund 17,5 % der Landfläche der EU erstreckt, wäre es für die Kommission nicht machbar, eine eingehende wissenschaftliche Überprüfung der Grenzen der einzelnen Gebiete durchzuführen. […] Nach Abschluss des Vertragsverletzungsverfahrens wurde keine allgemeine Überprüfung der Gebietsgrenzen durchgeführt, und eine solche ist auch nicht geplant. “

6 Meldeumfang

Geht man vor diesem Hintergrund davon aus, dass der Hambacher Wald als FFH-Gebiet für die Bechsteinfledermaus nachzumelden ist, stellt sich die Frage nach dem räumlichen Umfang des Gebietes und der zu beachtenden Schutzinhalte.

Der räumliche Umfang orientiert sich zuerst einmal an den Raumansprüchen der beiden Wochenstubengesellschaften der Bechsteinfledermaus. Da seit etwa zehn Jahren jährlich mehrere Tiere telemetriert werden, lässt sich ableiten, dass alle verbliebenen Waldflächen zwischen der Braunkohleabgrabung und der Autobahn A4 im Süden in die Gebietsmeldung einzubeziehen sind. Ob das Gebiet damit aber bereits abschließend abgegrenzt wurde, bedarf durchaus der Diskussion.

Müßig sind Überlegungen zu solchen Bereichen des Hambacher Waldes, wo eine Wiederherstellung nach menschlichem Ermessen aufgrund von Abbaggerungen irreversibel unmöglich geworden ist. Anders sieht dies für angrenzende Bereiche aus, wo der Wald bisher „nur“ gefällt wurde. Hier erfordert die Neuentwicklung von Eichen-Hainbuchenwald zwar Zeit, sie ist auf diesen Flächen aber eher gegeben als auf Flächen, deren Böden durch langjährige landwirtschaftliche Nutzung oder Auffüllung stark verändert sind. In einem vergleichbar Fall hatte der EuGH die Eignung eines nicht gemeldeten Gebietsteils für die Brandseeschwalbe ( Sterna sandvicensis ) festgestellt, obgleich die Art dort zum Zeitpunkt des Urteils seit womöglich zehn Jahren wegen der Einschleppung des Minks ( Mustela vison ) nicht mehr gebrütet hatte (Urteil C-418/04). Maßgeblich war das Vorkommen der Art zum Zeitpunkt der Meldeverpflichtung.

Der Schutzinhalt hat sich nach den Maßgaben der EU-Kommission (2011) zu richten. Dort heißt es auf S. 57: „ Alle in dem Gebiet vorkommenden Anhang-I-Lebensräume sind zusammen mit ihrer Hektarfläche anzugeben. “ Darauf hatte bereits der Verhandlungsführer der EU-Kommission, N. Hanley, im Nachgang zum Bewertungstreffen vom 21./22.01.2004 hingewiesen: „Standarddatenbögen müssen vollständig ausgefüllt werden. Alle im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen und Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie müssen vollständig aufgeführt werden. Dieses gilt ebenfalls, wenn im Rahmen eines der biogeografischen Seminare Defizite lediglich für einen einzelnen Lebensraumtyp oder eine einzelne Art dieses Gebietes festgestellt wurden. “

Damit kann festgehalten werden, dass der Hambacher Wald nicht nur für die Bechsteinfledermaus, sondern darüber hinaus auch für die Lebensraumtypen aus Anhang I 6430, 9110, 9130, 9160 sowie die Tierarten Kammmolch ( Triturus cristatus ), Großes Mausohr ( Myotis myotis ), Hirschkäfer ( Lucanus cervus ) sowie die Spanische Flagge ( Euplagia quadripunctaria ) zu schützen ist. Darauf, ob diese Schutzgüter für sich genommen zusätzlich auch die Auswahlkriterien des Landes erfüllen (siehe Abschnitt 4.3.2), kommt es nicht an.

7 Perspektiven

Der Fall des Bechsteinfledermaus-Vorkommens im Hambacher Wald geriet wegen der geplanten Erweiterung des dortigen Braunkohletagebaus in den Fokus. Darüber hinaus könnte er jedoch interessante Schlaglichter auf den grundsätzlichen Umgang mit dem Schutzgebietsnetz Natura 2000 werfen:

(1) Schon in Kürze werden die für die Zulassung weiterer bergbaulicher Betriebspläne zuständigen Behörden entscheiden müssen, wie sie mit dem als FFH-Gebiet zu qualifizierenden Hambacher Wald verfahren wollen. Grundsätzlich lässt es das EU-Naturschutzrecht zwar zu, dass auch überragend wichtige EU-Schutzgebiete ausnahmsweise in Anspruch genommen werden dürfen, wenn es keine anderweitigen Alternativen gibt, zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses dafür sprechen und der nötige Kohärenzausgleich geschaffen werden kann.

(2) Das führt aber zwangsläufig zu der Frage, welchen Stellenwert der Klimaschutz bei dieser habitatschutzrechtlichen Abwägung einnehmen wird. Denn hier müsste ausgerechnet die Gewinnung von elektrischer Energie durch klimaschädliche Verbrennung von Braunkohle als zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses zur Überwindung der EU-Naturschutzziele herangezogen werden. Und auch die Bereitstellung von Grundlast aus Gründen der Versorgungssicherheit kann nicht als Argument zu Lasten der Biodiversität herangezogen werden, solange andere Alternativen nicht ausgeschöpft wurden.

(3) Mit großem Interesse wird ferner zu beobachten sein, wie sich die EU-Kommission zum Hambacher Wald positionieren wird, denn sie muss sich dem unter (2) formulierten Konflikt in gleicher Weise stellen. Dies wird deshalb zusätzlich spannend, weil sie sich in anderen Konfliktfällen bereits sehr frühzeitig (Eilverfahren im Falle der Baumfällabsichten im Nationalpark Bia owiez a, Polen, C-441/17 R) oder im Falle Spaniens bzw. Irlands wegen der Nicht-Meldung von vergleichsweise kleinen Flächen (C-355/90: ca. 4 ha bzw. C-418/04: 2,2 und 4,5 ha) zu Klageverfahren vor dem EuGH veranlasst sah.

(4) Der Beitrag zeigt auf, dass nach wie vor Nachbesserungsbedarf bei der Ausgestaltung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 besteht. Dies sollte ständig im Blick behalten werden. Denn einen besseren Schutz als den eines Natura-2000-Gebietes liefert kein anderes Instrument des Naturschutzes. Das aktuell gegen Deutschland laufende Vertragsverletzungsverfahren bietet hier teilweise durchgreifende Anknüpfungspunkte für die Ergänzung des Schutzgebietsnetzes.

(5) Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders und am Ende gewinnt die folgende Einschätzung des Verwaltungsgerichts Köln Oberhand, das im Urteil vom 24.11.2017 (Az. 14 K 1282/15) zur Klage des BUND Nordrhein-Westfalen auf S. 1/22 feststellt: „Der Kläger zeigt keine hinreichenden Anhaltspunkte auf, die geeignet wären, die Vermutung zu erschüttern oder gar zu widerlegen, dass die Meldung und Listung von FFH-Gebieten im Mitgliedsstaat Deutschland allgemein und damit konkret die Nichtmeldung des Hambacher Forstes im vorstehenden Sinne „richtig“ ist. “

Literatur

Ackermann, W., Streitberger, M., Lehrke, S.(2016): Maßnahmenkonzepte für ausgewählte Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie zur Verbesserung des Erhaltungszustands von Natura 2000-Schutzgütern in der atlantischen biogeografischen Region. Zielstellung, Methoden und ausgewählte Ergebnisse. BfN-Skripten 449, 30 S. + Anh.

BaagØe, H.J.(2011):Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) – Bechsteinfledermaus. In:Krapp, F., Hrsg., Die Fledermäuse Europas, Aula, Wiebelsheim, 443-471.

Balzer, S., Hauke, U., Ssymank, A.(2002): Nationale Gebietswerbung gemäß FFH-Richtlinie: Bewertungsmethodik für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland. Natur und Landschaft 77 (1), 10-19.

BfN(Bundesamt für Naturschutz, 2013): Nationaler Bericht nach Art. 17 FFH-Richtlinie in Deutschland (2013), Teil Arten (Annex B). Bonn-Bad Godesberg.

–(2015): Zum Stand der Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland. www.bfn.de/0316_gebiete.html (abgerufen am 08.08.2017).

–,BLAK (Bundesamt für Naturschutz und Bund-Länder-Arbeitskreis FFH-Monitoring und Berichtspflicht, 2016): Bewertung des Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Deutschland. Bewertungsbögen der Fledermäuse als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring. www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html.

Boye, P.(2011): Prioritäten des Schutzes heimischer Säugetierarten im Rahmen der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Natur und Landschaft 86 (1), 7-14.

Brocksieper, R., Woike, M.(1999): Kriterien zur Auswahl der FFH- und Vogelschutzgebiete für das europäische Schutzgebietssystem „NATURA 2000“. LÖBF-Mitt. 1999 (2), 15-26.

DBBW (Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, 2017): https://dbb-wolf.de/ (abgerufen am 07.01.2018).

Dietz, M., Krannich, A., Rüth, K.(2016): Bewahrung der Vorkommen von Fledermäusen im Bereich des Tagebaus Hambach und seinem Umfeld. Unveröff. Gutachten im Auftrag der RWE Power AG.

Ellwanger, G., Petersen, B., Ssymank, A.(2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Gesamtbestandsermittlung, Bewertungsmethodik und EU-Referenzlisten für die Arten nach Anhang II in Deutschland. Natur und Landschaft 77, 29-42.

Fuhrmann, M., Schreiber, C., Tauchert, J.(2002): Telemetrische Untersuchungen an Bechsteinfledermäusen (Myotis bechsteinii ) und Kleinen Abendseglern (Nyctalus leisleri ) im Oberurseler Stadtwald und Umgebung (Hochtaunuskreis). In:Meschede, A., Heller, K.-G., Boye, P., Hrsg., Ökologie, Wanderungen und Genetik von Fledermäusen in Wäldern. Schr,.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 71, 131-140.

Gellermann, M.(2001): Natura 2000. Schr.-R.. Natur und Recht 4, 2. Aufl.

Kaiser, M., Schlüter, R., Weiss, J., Raabe, U., Geiger-Roswora, D.(2008): Erhaltung von Arten und Lebensräumen: NRW trägt Verantwortung. Natur in NRW 2008 (1), 23-27.

Kerth, G., Almasi, B., Ribi, N., Thiel, D., Lüpold, S.(2002): Social interactions among wild female Bechstein´s bats (Myotis bechsteinii ) living in a maternity colon. acta ethol. (2003) 5, 107-114.

–,Wagner, M., König, B.(2001): Roosting together, foraging apart: information transfer about food is unlikely to explain sociality in female Bechstein’s bats (Myotis bechsteinii ). Behavioral Ecology and Sociobiology 50, 283-291.

LANUV NRW (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2013): Naturschutzgebiete und Nationalpark Eifel in NRW. Naturschutzgebiet Bürgewald Steinheide (BM-028). nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/fachinfo/gebiete/gesamt/BM_028 (abgerufen am 08.08.2017).

Lehrke, S., Ackermann, W. (2018):Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Erhaltungszustands ausgewählter Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie in Deutschland. Natur und Landschaft 93 (1), 14-20.

Meinig, H.(2004): Einschätzung der weltweiten Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Säugetierarten. Naturschutz Biol. Vielfalt 8, 117-131

–,Brinkmann, R., Boye, P.(2004):Myotis bechsteinii (KUHL, 1817). In:Petersen, B., Ellwanger, G., Bless, R., Boye, P., Schröder, E. & Ssymank, A., Hrsg., Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland 2: Wirbeltiere, Schr.-R. Landschaftspfl. Natursch. 69 (2), 693 S.

–,Vierhaus, H., Trappmann, C., Hutterer, R.(2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Säugetiere – Mammalia – in Nordrhein-Westfalen. Download unter www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/rote_liste/ ).

Meining, H., Boye, P., Hutterer, R. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. Natursch. Biol. Vielf. 70 (1), 115-153

Meschede, A., Heller, K.-G.(2002): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern. Schr.-R. Landschaftspfl. Natursch. 66, 2. Auflage, 347 S.

MURL (Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRW, 2000): Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) und 79/409/EWG (Vogelschutz-RL) (VV-FFH). III B 2 – 616.06.01.10 v. 26.4.2000 + Anlage 1 zur VV-FFH. Kriterien zur Auswahl der FFH- und Vogelschutzgebiete für das europäische Schutzgebietssystem „Natura 2000“. Düsseldorf.

PAN, ILÖK(Planungsbüro für angewandten Naturschutz, Institut für Landschaftsökologie, 2010): Bewertung des Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Deutschland. Überarbeitete Bewertungsbögen der Bund-Länder-Arbeitskreise als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring erstellt im Rahmen des F(orschungs)- und E(ntwicklungs)-Vorhabens „Konzeptionelle Umsetzung der EU-Vorgaben zum FFH-Monitoring und Berichtspflichten in Deutschland“ des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_Arten_2010.pdf.

Schreiber, M., Gerhard, M., von Lindeiner, A.(2002): Stand der Umsetzung von Natura 2000 in der atlantischen Region Deutschlands. Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (12), 357-365.

–,Spilling, E.(1999): Natura 2000: Vorschlagslisten nach Artikel 4 der FFH-Richtlinie für Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftsplanung 31 (6), 170-175.

Simon, M., Giesselmann, K., Köstermeyer, H., Brand, S.(2014): Ufoplanvorhaben „Managementempfehlungen für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Internethandbuch)“, Arten Anhang IV FFH-Richtlinie, Säugetiere – Fledermäuse, Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii ). Bonn, Bundesamt für Naturschutz (BfN). https: //ffh-anhang4.bfn.de/.

Ssymank, A., Balzer, S., Biewald, G., Ellwanger, G., Hauke, U., Kehrrein, A., Petersen, B., Raths, U., Rost, S.(2003): Die gemeinschaftliche Bewertung der deutschen FFH-Gebietsvorschläge für das Netz Natura 2000 und der Stand der Umsetzung. Natur und Landschaft 78, 268-279.

–,Hauke, U., Rückriem, C., Schröder, E.(1998): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 – BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG). Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 53.

Steinhauser, D.(2002): Untersuchungen zur Ökologie der Mopsfledermaus,Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) und der Bechsteinfledermaus,Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) im Süden des Landes Brandenburg. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 71, 81-98.

Fazit für die Praxis

Die Auswahl von Gebieten für das Schutzgebietsnetz Natura 2000 ist als eine dauerhafte Aufgabe aufzufassen. Dass auch heute noch herausragende Gebiete ohne Schutz sein können, zeigt der Fall „Hambacher Wald“.

Insbesondere Artspezialisten und -spezialistinnen sowie Fachverbände sind daher aufgerufen, für „ihre“ Arten aus Anhang II FFH-RL zu prüfen, ob bereits alle wichtigen Vorkommen erfasst und gesichert sind. Einen guten Einstieg bieten die Auswahlkriterien aus Nordrhein-Westfalen ( Brocksieper & Woike 1999, siehe Abschnitt 4.3.2), die sich in den folgenden Prüffragen zusammenfassen lassen:

Kontakt

M. Sc. Laura-Sophia Guhlemann arbeitet seit 2016 bei Schreiber Umweltplanung in Bramsche (Landkreis Osnabrück). Fachgutachterliche Tätigkeit im Bereich Arten- und Habitatschutz. Bachelorstudium der Landschaftsarchitektur an der Fachhochschule Erfurt mit Vertiefungsschwerpunkt Landschaftsplanung und Naturschutz. Masterstudium der Umweltplanung an der Leibniz Universität Hannover.

> guhlemann@schreiber-umweltplanung.de

Dr. rer. nat. Matthias Schreiber arbeitet als freiberuflicher Biologe. Studium der Biologie, Chemie und Pädagogik in Hannover. Promotion zur Populationsbiologie des Buchfinken in Osnabrück. Danach Referendariat. Seit 1991 gutachterlich als Ornithologe und in den letzten 15 Jahren zunehmend zu Fragen des Arten- und Habitatschutzes in Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie in gerichtlichen Verfahren tätig.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.