Wildtierfreundliches Freeriden von Wintersportlerinnen und -sportlern

Abstracts

Outdooraktivitäten liegen im Trend. Diese Entwicklung führt jedoch zu Konflikten mit Wildtieren im Alpenraum. Entsprechende Kampagnen sollen daher wildtierverträgliches Verhalten der Schneesportler mittels Information und Sensibilisierung herbeiführen und fördern. Eine spezifische Kampagne richtet sich dabei auch an die sog. Freerider. Die vorliegende Studie sollte die Wirksamkeit dieser Freerider-Kampagne evaluieren.

Zu diesem Zweck wurden unter der Anwendung eines experimentellen Designs Freerider in einem Control- sowie in einem Treatment-Skigebiet während der Wintersaisons 2013/14 und 2015/16 befragt.

Die Analyse der Resultate bekräftigt die Hypothese, nach der die Kampagne Respect Wildlife mit ihrem zielgruppenspezifischen, schrittweisen Einsatz von affektiv-emotionaler Überzeugungsarbeit, gefolgt von Informationsvermittlung im Treatment-Gebiet, einen positiven Einfluss auf das wildtierverträgliche Verhalten der Freerider hat.

Diese Erkenntnis dürfte sich auch auf andere Zusammenhänge übertragen lassen. Dass sich – mit zeitlicher Verzögerung – das Verhalten und weitere Faktoren auch im Control-Gebiet im Sinne der Kampagne verbessert haben, ist durch die Diffusion der Kampagnenwirkung im Laufe der Zeit zu erklären. Diese Tatsache unterstreicht erneut die Wirksamkeit des gewählten Vorgehens und dabei die Notwendigkeit eines genügend langen Zeithorizonts – bei der Freeriderkampagne Respect Wildlife wie auch bei jeder anderen Kampagne im Kontext von Naturschutz und Erholung.

Wildlife-responsible behaviour of freeriders in winter – Analysis of the effects of persuasive steering instruments

Outdoor recreation activities have increased all over the world. This development however frequently leads to conflicts with wildlife, particularly in mountainous regions such as the Alps. Respective campaigns should induce and foster wildlife-responsible behaviour of snow-sports people by informing and sensitising them. One of these campaigns focuses on the so-called freeriders. They use for example snowboards or skis for downhill runs outside the piste and usually take ski lifts for the way up. The campaign “Respect Wildlife” focussed at specific target groups and used affective-emotional persuading followed by the imparting of knowledge in the treatment area.

The study presented aims at evaluating the effectiveness of this campaign. Using an experimental design the study interviewed freeriders in the skiing area of the campaign and in an untreated control area during the seasons 2013/14 and 2015/16.

The results confirmed the hypothesis that the campaign had a positive influence on the behaviour of the freeriders increasing their consideration of the requirements of wildlife. It is assumed that the findings can also be transferred to other contexts. The fact that the behaviour the freeriders and other factors had also improved in the sense of the campaign in the control area – albeit with some time lag – can be explained by the spreading of the campaign during the time period observed. This observation emphasises the effectiveness of the chosen approach as well as the necessity to provide a sufficiently long period of time, not only relating to the campaign “Respect Wildlife” but also to other campaigns in the context of conservation and recreation.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Der Trendsport Freeriden (Definition siehe Textkasten) ist für viele Menschen verbunden mit Spaß, Sport, Leidenschaft, aber auch mit einem Lebensgefühl der Freiheit und Naturverbundenheit (Zeidenitzet al. 2007).

Mit einer Zunahme von Freeridern und anderen Wintersportlern, wie u.a. Schneeschuhläufern abseits der Pisten, steigt jedoch das Konfliktpotenzial zwischen Mensch und Umwelt. Durch die Aktivität des Freeridens besonders betroffen sind neben tagaktiven Huftieren wie Steinbock, Gämse und Rothirsch insbesondere dämmerungsaktive Raufußhühner, wie das stark gefährdete Auerhuhn, das Birk- und das Alpenschneehuhn (Arlettazet al. 2007, Ingold2005, Pattheyet al. 2008; Thielet al. 2007,2008,2011; Zeitler1999). Aufgrund der hohen Wildtierdichte in den noch verbliebenen Rückzugsgebieten können zudem großflächige Verbiss- und Schälschäden entstehen (Reimoser1999). Es besteht also ein Bedarf an Lösungsansätzen, welche den Konflikt zwischen Wintersportaktivitäten wie dem Freeriden und dem Naturschutz zu mindern oder gar zu lösen vermögen. Die nachfolgend vorgestellte Studie soll zu dem Ziel beitragen, solche Lösungsansätze zu evaluieren.

Nach einem Überblick über den bisherigen Stand der Forschung und der Beschreibung der evaluierten Kampagne wird das methodische Vorgehen erläutert. Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse präsentiert und im Folgekapitel diskutiert.

1.2 Erkenntnisse aus Literatur und Theorien

Verschiedene Autoren haben die Wirkung von Maßnahmen zur Besucherlenkung im Wintersport, welcher abseits offizieller Skipisten (allenfalls auf dafür vorgesehenen Trails) ausgeübt wird, in den Schweizer Alpen untersucht. Die Breite der Literatur wurde vonImmoos & Hunziker (2014)erläuternd zusammengefasst, weshalb im Folgenden nur auf die wichtigsten Aspekte eingegangen wird, welche mit der vorliegenden Untersuchung in direktem Zusammenhang stehen. Es wurde festgestellt, dass auf Normenstrategien basierende Lenkungsinstrumente (Mönnecke2005) wie Verbotstafeln und Absperrbänder entlang der Trails kaum einen Einfluss auf das Verhalten von Skitourenfahrern (Freuler & Liechti2006, Immoos & Hunziker2015) und Schneeschuhläufern (Freuler & Hunziker2007) aufweisen. Die Intervention an den Startpunkten der Trails mittels persuasiver Strategien, wie Tafeln, welche ausführliche ökologische Informationen beinhalten, zeigen jedoch eine – im Sinne der Kampagne positive – Veränderung des Verhaltens der Skitourenfahrer (Immoos & Hunziker2015) und der Schneeschuhläufer (Freuler & Hunziker2007).

Solche Interventionen mittels Appell und ausführlicher ökologischer Informationen (sog. zentrale Route der Überzeugung) erzielen jedoch nur dann die gewünschte Wirkung, wenn die Wintersportler bereits die „richtige“ Einstellung aufweisen und diese nur noch verstärkt werden muss (Petty & Cacioppo1986). Ist die gewünschte Einstellung hingegen noch gar nicht vorhanden und muss erst herbeigeführt werden – wie das bei Freeridern der Fall zu sein scheint (Zeidenitzet al. 2007) –, so ist differenzierte Information noch nicht effektiv oder aufgrund möglicher Reaktanz gar kontraproduktiv (Zeidenitz et al.2007). In solchen Situationen muss die sogenannte periphere Route der Überzeugung eingesetzt werden, beispielsweise mit Vorbildern aus der Zielgruppe, welche sich für die anzustrebende Einstellung einsetzen, wie das in der Werbung praktiziert wird.

Im Gegensatz zur zentralen Route der Überzeugung beruht die periphere Route weniger auf der Qualität , sondern mehr auf der Quelle der Argumente. Die durch die periphere Route der Überzeugung herbeigeführte Einstellungsänderung ist i.d.R. weniger nachhaltig als die auf der zentralen Route erzeugte Einstellungsänderung. Allerdings können mittels ersterer auch Personen erreicht werden, deren ursprüngliche Bereitschaft zur Verhaltensveränderung gering war (Petty & Cacioppo1986). Wegen der erwähnten geringen Nachhaltigkeit der Wirkung der peripheren Route bedarf es jedoch anschließend des Einsatzes von Argumenten (zentrale Route), damit die herbeigeführte Einstellung verstärkt und stabilisiert, die Veränderung schließlich nachhaltig wird.

1.3 Die Kampagne „Respektiere deine Grenzen“

Um dem Konflikt zwischen Wintersportlern und Wildtieren entgegenzuwirken, wurden von Bund und Kantonen in der Schweiz verschiedene Maßnahmen zum Schutz der alpinen Fauna ins Leben gerufen. So gibt es von den Kantonen festgelegte Wildruhezonen und Wildschutzgebiete. Entsprechende Tafeln im Gelände weisen darauf hin.

Ergänzend wurde ab 2009 vom Schweizer Alpen-Club (SAC) und Bundesamt für Umwelt (BAFU) die Kampagne Respektiere deine Grenzen lanciert. Die Kampagne unterscheidet sich von den rechtsverbindlichen Wildruhezonen und Wildschutzgebieten durch ihre Wirkung, welche auf einer persuasiven Ebene stattfinden soll. Anfänglich an Schneeschuhläufer und Skitourengeher gerichtet, sollte die Kampagne über die rechtsverbindlichen Wildruhezonen und Wildschutzgebiete informieren und motivieren, diese zu respektieren. Die Evaluation vonImmoos & Hunziker (2015)bezeugte die Wirksamkeit dieser Strategie bei Schneeschuhläufern und Skitourengehern. Die festgestellte Wirksamkeit stimmt auch mit den Ergebnissen früherer Studien überein (aufgearbeitet vonImmoos & Hunziker2014), welche aufzeigten, dass die genannten Wintersportgruppen die „richtige“ Einstellung bereits aufweisen und damit nachPetty & Cacioppo (1986)mittels dem Bereitstellen differenzierter Information (zentrale Route der Überzeugung) beeinflusst werden können.

1.4 Die Freerider-Kampagne von Respektiere deine Grenzen:Respect Wildlife

Auf der Grundlage der zuvor genannten Erkenntnisse aus den früheren Studien (u.a.Freuler & Hunziker2007, Immoos & Hunziker2014, Zeidenitzet al. 2007) und insbesondere aus der Kampagnenevaluation vonImmoos & Hunziker(2015) richtet die Kampagne Respektiere deine Grenzen den Fokus seit dem Winter 2013/14 stärker auf die Gruppe der Freerider. Und weil anzunehmen war, dass diese die gewünschte Einstellung noch nicht aufweist (Immoos & Hunziker2014, Zeidenitzet al. 2007), wurde in Anlehnung anPetty & Cacioppo (1986)weniger auf differenzierte Information als vielmehr auf Vermittlung von Emotion durch anerkannte Akteure innerhalb der Zielgruppe und mittels angepasster Medien gesetzt (periphere Route).

Die Kampagne war vorerst auf die Wintersport-Destination Flims-Laax-Falera bezogen. Der Slogan der neu auf Freerider ausgerichteten Kampagne lautet: Ride Wild. Respect Wildlife . Der an die Zielgruppe angepasste Internetauftritt besteht aus einer mit der Homepage von Respektiere deine Grenzen verlinkten Microsite. Sie wurde übersichtlich gestaltet, die Informationen wurden auf das Wesentlichste beschränkt und die Seite ist mit den Social-Media-Kanälen Twitter, YouTube und Facebook verlinkt. Wie auf der Homepage der Mutterkampagne stehen auch auf der Microsite der Respect Wildlife -Kampagne vier Regeln im Zentrum der Botschaft:

- Beachte Wildruhezonen und Wildschutzgebiete: Wildtiere ziehen sich dorthin zurück.

- Bleibe im Wald auf Wegen und bezeichneten Routen: So können die Wildtiere sich an Wintersportler gewöhnen.

- Meide Waldränder und schneefreie Flächen: Sie sind die Lieblingsplätze der Wildtiere.

- Führe Hunde an der Leine, insbesondere im Wald: Wildtiere flüchten vor freilaufenden Hunden.

Neu sind die Wildtier-Maskottchen Toni und Geri sowie die Action-Videospots mit Freeridern. Die Videos sollen der Zielgruppe vermitteln: „Hey ihr – Freeriden ist lässig! Solange ihr euch an die Regeln haltet, stört’s auch die Wildtiere nicht!“. Die Videospots und damit verbunden die Maskottchen sollen auch außerhalb der Microsite wirken: So sind Standbilder der Videospots auf Screens auf der Postautoroute Chur-Laax sowie Kurzversionen in Bars und Hotels auf dem Infokanal in Laax zu sehen. Ferner wurden – etwas später – Tafeln im Gelände am Rand der Wildruhezonen als Ergänzung zu den bestehenden Wildruhezonen-Tafeln mit dem Kampagnenslogan und den abgebildeten Maskottchen angebracht.

1.5 Ziel und Forschungsfragen

Ob und inwiefern die persuasive Interventionsstrategie der Kampagne Respect Wildlife die erhoffte Verhaltensveränderung nun herbeigeführt hat oder nicht, sollte die Kampagnenevaluation im Rahmen der vorgestellten Studie zeigen. Dabei sollte nicht nur das Verhalten, sondern auch die Einstellung und das Problembewusstsein auf eine mögliche Veränderung hin überprüft werden, da sie als wichtigste Einflussgrößen bezüglich des Verhaltens gelten (Ajzen & Madden1986,Zeidenitz et al.2007).

2 Methoden

2.1 Forschungsdesign

Da keine Feldbeobachtungen zum tatsächlichen Verhalten der Freerider angestellt werden konnten, beschränkte sich die Untersuchung auf Befragungen. Daher ist im Folgenden unter „Verhalten“ immer das sog. (im Fragebogen) „berichtete Verhalten“ zu verstehen.

Weil es die Wirkung einer Intervention zu evaluieren galt, wurde ein experimentelles Forschungsdesign gewählt. Dabei wurde die Kampagnenwirkung über die Zeit mittels vier Messungen beurteilt, im Folgenden Wellen genannt (s. Tab. 1). Die Welle 1 entsprach einer Vorher- oder Nullmessung, die darauffolgenden waren Nachher-Messungen, welche die Evaluation der Wirkung der Intervention bei – im Vergleich mit der Nullmessung – geplanter Intensitätssteigerung ermöglichten. Um die Effektivität der Vor-Ort-Kampagne durch die Kampagnenmaßnahmen am Test-Ort der Schweizer Wintersport-Destination Laax tatsächlich beurteilen und von anderen Einflüssen unterscheiden zu können, wurden die zeitlich gestaffelten Messungen gleichzeitig in Control- und Treatment-Gebieten durchgeführt. Im Control-Gebiet, der Schweizer Wintersport-Destination Flumserberg, wurden keine Kampagnenmaßnahmen vor Ort durchgeführt. Es musste jedoch davon ausgegangen werden, dass internetbasierte Kampagnenelemente auch von im Control-Gebiet befragten Personen wahrgenommen werden. Durch welche konkreten Maßnahmen sich das Treatment-Gebiet (Laax) auszeichnete, ist Tab. 1 zu entnehmen.

2.2 Datenerhebung

Die Daten wurden mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens erhoben, welcher in den beiden Skigebieten Flumserberg und Laax an der Talstation an die vom Schneetag zurückkehrenden Freerider verteilt wurde. Der Fragebogen enthielt neben Aspekten wie Sozio-Demographie und Fragen zu Art und Häufigkeit des Freeriding-Verhaltens folgende Kernelemente:

- die Frage zum Verhalten: Sie bezieht sich auf die Regel 1 „Beachte Wildruhezonen und Wildschutzgebiete“.

- Fragen zur Einstellung gegenüber einer wildtierfreundlichen Verhaltensweise sowie zu den entsprechenden Maßnahmen: Sie umfassen fünf Items zu den Themen „Was hältst du grundsätzlich von Wildschutzgebieten und Wildruhezonen und den entsprechenden Verhaltensregeln?“.

- Fragen zum Problembewusstsein: Sie umfassen insgesamt sieben Aussagen zu Wildtieren.

2.3 Datenanalyse

Mittels Faktorenanalyse wurden anschließend die diversen Items zur Messung der Einstellung und des Problembewusstseins wieder zu den beiden Faktoren „Einstellung“ und „Problembewusstsein" zusammengeführt.

Die Kampagnenwirkung wurde mittels mehrfaktorieller Varianzanalyse (ANOVA) überprüft. Dabei sind Präsenz der Intervention (Faktorstufen: Control-, Treatment-Gebiet) und die Kampagnenintensität (Faktorstufen: Welle 1, 2, 3 und 4) die beiden unabhängigen Variablen und werden im Folgenden als Faktoren bezeichnet. Mittels mehrfaktorieller ANOVA sollte getestet werden, ob signifikante Unterschiede zwischen den vier Intensitätsstufen sowie zwischen Treatment- und Control-Gebiet in Bezug auf das Verhalten und die Einstellung vorliegen.

Anschließend wurden Control- und Treatment-Gebiet getrennt voneinander betrachtet: Für den Vergleich der Mittelwerte von Verhalten, Problembewusstsein und Einstellung auf jeder Intensitätsstufe wurde hierfür eine einfaktorielle ANOVA angewendet.

3 Ergebnisse

3.1 Beschreibung der Stichprobe

Es wurden rund 2 130 Fragebögen verteilt. Die Netto-Stichprobe umfasst 517 Wintersportler und Wintersportlerinnen, darunter sind 511 Freerider. Als Freerider zählt, wer angibt, mindestens einmal pro Saison abseits der Piste zu fahren. Ski- oder Snowboard-Tourengeher, welche im Backcountry-Bereich fahren und Bahnen als Aufstiegshilfe nicht in Anspruch nehmen, sind nicht im Sample vertreten. Mit einem durchschnittlichen Alter von 29,3 Jahren sind die in Laax befragten Personen im Schnitt zwei Jahre jünger als die in Flumserberg Befragten. Die Männer sind mit einem Anteil von 71,4 % deutlich überrepräsentiert, was erfahrungsgemäß auch der Realität bei den Freeridern entspricht.

3.2 Die Wirkung der KampagneRespect Wildlife

3.2.1 Einstellung und Problembewusstsein

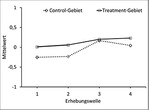

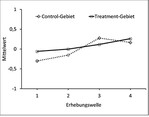

Abb. 1 ist die Entwicklung der Einstellung von Freeridern gegenüber einer wildtierfreundlichen Verhaltensweise zu entnehmen, Abb. 2 das Problembewusstsein. Da die beiden Faktoren zur Einstellung mittels Faktorenanalyse aus mehreren Ursprungsvariablen berechnet wurden, sind ihre Werte standardisiert und orientieren sich am Erwartungswert 0. Die einzelnen Variablen der beiden Faktoren bewegen sich zwischen den hohen Werten 3,6 und 4,7 (Min. = 1, Max. = 5), was aufgrund der Faktorenanalyse in den Grafiken nicht mehr ersichtlich ist.

Wie Abb. 1 und Abb. 2 bereits vermuten lassen, belegen die Ergebnisse der mehrfaktoriellen ANOVA, dass sich das Problembewusstsein sowie die Einstellung insgesamt und über beide Untersuchungsgebiete im Sinne der Kampagne signifikant verbessert haben. Dies lässt den Schluss zu, dass die Einstellung der Freerider gegenüber einer wildtierfreundlichen Verhaltensweise sowie gegenüber den entsprechenden Maßnahmen durch den Effekt der Kampagnenintensität positiv beeinflusst wird. Ferner ist den Resultaten ein signifikanter Unterschied zwischen Control- und Treatment-Gebiet in Bezug auf das Problembewusstsein und auf die Einstellung zu entnehmen, wobei die Mittelwerte im Treatment-Gebiet über jenen des Control-Gebietes liegen ( p = 0,002 und p = 0,011).

Werden die beiden Untersuchungsgebiete getrennt betrachtet, so weisen Control- sowie Treatment-Gebiet zwar steigende Werte auf, signifikant ist die Steigung jedoch nur im Control-Gebiet. Sie ist hauptsächlich auf den signifikanten Anstieg zwischen der Intensitätsstufe 2 und 3 zurückzuführen.

Die scheinbare Abnahme der – im Sinne der Kampagne – „richtigen“ Einstellung zwischen den Intensitätsstufen 3 und 4 im Control-Gebiet ist nicht signifikant. Dort bleibt die Einstellung also unverändert.

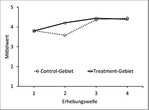

3.2.2 Verhalten

Bereits auf deskriptiver Ebene (s. Abb. 3) ist ein Anstieg des von der Kampagne Respect Wildlife gewünschten Verhaltens erkennbar. Der Anstieg bzw. die Differenz der Mittelwerte fällt signifikant aus, was durch die mehrfaktorielle ANOVA bestätigt wurde. Der Effekt der Kampagnenintensität wirkt also auf das Verhalten der Freerider ( p < 0,001). Der Effekt des Unterschiedes zwischen Treatment- und Control-Gebiet auf das Verhalten ist hingegen knapp nicht signifikant ( p = 0,05), die Kampagne wirkt also in beiden Gebieten. Mehr Aufschluss über den Effekt der Kampagnenintensität liefert die einfaktorielle ANOVA, bei welcher die beiden Gebiete getrennt voneinander betrachtet wurden: Aufgrund der experimentellen Konzeption des Versuchs wäre zu erwarten gewesen, dass sich lediglich im Treatment-Gebiet eine Wirkung zeigt. Dies war zwischen der ersten und der zweiten Intensitätsstufe auch der Fall: Der Mittelwert der Intensitätsstufe 1 unterscheidet sich signifikant vom Mittelwert der Intensitätsstufe 2 ( p = 0,023) und stieg um 10,3 %. Die Unterschiede zwischen den späteren Intensitätsstufen waren im Treatment-Gebiet hingegen nicht signifikant, die Kampagne vermochte hier also das Verhalten nicht mehr weiter positiv zu beeinflussen. Im Control-Gebiet stiegen die Werte des Verhaltens ebenfalls, jedoch signifikanterweise nur zwischen Intensitätsstufe 2 und 3 ( p < 0,001). Das Verhalten im Control-Gebiet erreichte bei Intensitätsstufe 3 ungefähr denselben Mittelwert wie im Treatment-Gebiet.

Es fand also sowohl im Treatment-Gebiet als auch im Control-Gebiet ein signifikanter und insgesamt positiver Anstieg der Werte des Verhaltens statt, wobei der zeitliche Verlauf in den beiden Gebieten unterschiedlich ausfällt. Wie bei der Einstellung ist auch hier die scheinbare Abnahme des Mittelwertes im Control-Gebiet zwischen den ersten zwei Intensitätsstufen nicht signifikant.

4 Interpretation der Ergebnisse und Diskussion

Die nachfolgenden Ausführungen stellen keine aufgrund der Ergebnisse sicher verifizierbaren Aussagen dar, sondern sind als Interpretationen und daraus resultierende Hypothesen zu verstehen. Sie sollen erste Hinweise für die Praxis liefern, zugleich aber weitere Untersuchungen anregen.

Die Hypothese, dass persuasive Lenkungsmaßnahmen die Einstellung und das Verhalten positiv (im Sinne des Wildtierschutzes) beeinflussen, muss aufgrund der oben beschriebenen Ergebnisse nicht verworfen werden und kann vorläufig beibehalten werden – bei bisherigen Untersuchungen (insbesondereImmoos & Hunziker2014) war sie offen geblieben: Nicht nur Skitourengeher und Schneeschuhläufer scheinen positiv auf Maßnahmen anzusprechen, die auf Persuasion beruhen und dem Schutz von Wildtieren im alpinen Raum dienen, sondern auch Freerider. Dies stimmt mit den Ergebnissen ähnlicher Studien überein (Duncan & Martin2002,Henning & Riedl2012, Freuler & Hunziker2007,Freuler & Liechti2006,Immoos & Hunziker2015,Reid & Marion2002).

Mit der signifikanten Veränderung von Einstellung, Problembewusstsein und Verhalten der Freerider stellte sich die Frage nach dem genauen Wirkmechanismus der Kampagne Respect Wildlife . Um diesen erklären zu können, wird in der Folge für jeden Schritt von Welle zu Welle die Wirkungsweise der Kampagne unter Zuhilfenahme von Theorien und anderen Studien interpretiert und diskutiert.

Welle 1 2: Unmittelbar nach der Nullmessung (Welle 1) setzte im Control-Gebiet die Kampagnenaktivität ein. Über den affektiven, emotionalen Weg (periphere Route der Überzeugung) wurde mittels Videos bei Bergbahnen, in Restaurants, Bars, Ski-Vermietungsstationen und Sportgeschäften die – im Sinne der Kampagne – „richtige“ Einstellung und das entsprechende Verhalten herbeigeführt (s. Abb. 1 und 3). Auf dieser peripheren Route findet keine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Kampagneninhalt statt, weshalb die herbeigeführte Einstellung und das entsprechende Verhalten noch änderungsanfällig sind. Ferner wurde via Microsite parallel System- und Handlungswissen (zentrale Route) vermittelt, wobei anzunehmen war, dass dieses anfangs noch keine Wirkung erzeugte, auch weil die Microsite anfänglich wohl noch kaum wahrgenommen wurde.

Erwartungsgemäß tendierte das berichtete (!) Verhalten im Treatment-Gebiet in die gewünschte Richtung, wohingegen im Control-Gebiet – ebenfalls erwartungsgemäß – nichts geschah (die scheinbare Abnahme der Mittelwerte ist nicht signifikant). Einstellung und Problembewusstsein haben sich ebenfalls verändert, wenn auch nur minimal. Die Kampagne war also trotz der kurzen Laufzeit bereits erfolgreich. Es ist davon auszugehen, dass ihr Erfolg – zumindest teilweise – im bewussten Beschreiten der sog. peripheren Route der Überzeugung (Petty & Cacioppo1986) lag. Denn, wie eingangs erwähnt, war aufgrund früherer Studien (Zeidenitzet al. 2007) anzunehmen, dass die Gruppe der Freerider noch nicht über die „richtige“ Einstellung verfügte. Die herbeigeführte Einstellung gegenüber dem kampagnenkonformen Verhalten und das entsprechende Verhalten waren allerdings zum Zeitpunkt der Welle 2 – basierend aufPetty & Cacioppo(1986) – noch nicht konsolidiert, da sie auf der peripheren Route der Überzeugung erzeugt wurden (siehe oben).

Welle 2 3: Obschon ursprünglich von der Kampagnenleitung vorgesehen, fand beim Zeitpunkt der Welle 3 aus verschiedenen logistischen Gründen noch keine Intensitätssteigerung der Kampagnenaktivität im Treatment-Gebiet statt. Trotzdem entwickelten sich die Einstellung, das Problembewusstsein und das Verhalten zwischen Welle 2 und 3 ganz im Sinne der Kampagne: Eine große Mehrheit der Befragten beurteilte die Maßnahmen zum Schutz der Wildtiere zum Zeitpunkt der Welle 3 als wichtig, war sich des Konfliktpotenzials zwischen Freeriding und Wildtierschutz bewusst und gab an, sich an die entsprechenden Gebote/Regeln zu halten (s. Abb. 1 bis 3). Dass sich die Einstellung trotz ausgebliebener Intensitätssteigerung im Sinne der Kampagne verbessert hatte, lässt auf eine Konsolidierung der anfangs noch instabilen Einstellung der Freerider auf der sog. zentralen Route der Überzeugung (Petty & Cacioppo1986) schließen: Die Microsite der Kampagne vermittelte System- und Handlungswissen, welches nun aufgrund der grundsätzlich vorhandenen „richtigen“ Einstellung verarbeitet werden konnte.

Dabei muss auch bedacht werden, dass zwischen Welle 2 und 3 wesentlich mehr Zeit verging als zwischen den Wellen 1 und 2. Die Kampagnenelemente, insbesondere die Microsite, konnten also über einen längeren Zeitraum von fast zwei Jahren wirken und so – eben nicht aufgrund der Intensität, sondern aufgrund der Kampagnen dauer – mehr Wintersportler und einige von ihnen mehrfach erreichen. Ähnliches wurde im Zusammenhang mit einer in Österreich geführten Medienkampagne vonBuchbinder & Jolly (2005)beobachtet. Die Autoren konnten nachweisen, dass die Intervention zur Veränderung von Einstellungen gegenüber Rückenschmerzen drei Jahre nach Einstellung der Kampagne eine signifikante und nachhaltige Wirkung zeigte. Die Kampagnenlaufzeit ist neben der Intensität der Kampagnenarbeit also ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Die positive Veränderung von Problembewusstsein, Einstellung und Verhalten konnte nicht nur im Treatment-Gebiet, sondern auch im Control-Gebiet festgestellt werden. Damit drängt sich die Frage auf, warum und wie die Kampagne Respect Wildlife zwischen Welle 2 und 3 im Control-Gebiet wirkte. Die Antwort liegt im Effekt der Diffusion: Da Personen im Gegensatz zur Kampagne nicht ortsgebunden sind und sich mit ihrem Umfeld austauschen, diffundiert die Message der Kampagne unweigerlich. Diese Art der Diffusion nennenMosler & Tobias(2007: 42) „Diffusion über persönlichen Kontakt“. Ferner ist es naheliegend, dass auch Diffusion über Massenmedien (ebd.) eine wesentliche Rolle für die gemessene Kampagnenwirkung im Control-Gebiet spielen musste. Schließlich war die Kampagne Respect Wildlife auf Facebook, auf YouTube sowie auf der Laax-spezifischen Homepage der Tourismusregion Flims-Laax-Falera präsent, auf welche jedermann zugreifen kann.

Welle 3 4: Zwischen Welle 3 und 4 wurden die bestehenden Kampagnenelemente um neue Videos im Netz sowie um neun Kampagnentafeln im Gelände ergänzt. Das Problembewusstsein und die Einstellung – sowie damit verbunden das Verhalten – veränderten sich während dieser Intensitätsstufe gegenüber Welle 3 nicht mehr signifikant und blieben auf hohem Niveau (s. Abb. 1 bis 3, von Stufe 3 zu 4). NachMosler & Tobias (2007)sowie nachHunziker & Immoos(2015) war jedoch anzunehmen, dass durch den Einsatz der Kampagnentafeln (verhaltensfördernde Techniken) nochmals eine zusätzliche Wirkung erzielt wird, da sie den Freeridern im entscheidenden Moment an die Kampagnenregeln erinnern. Feldstudien vonFreuler & Hunziker (2007)undFreuler & Liechti (2006)haben die Wirkung solcher auf Persuasion basierender Tafeln bestätigt. Dabei sprechen Schneeschuhläufer noch stärker auf differenzierte ökologische Information an Startpunkten der Trails an als auf Appelltafeln an den sensiblen Punkten im Gelände.

Dass die Entwicklung des Verhaltens hinsichtlich wildtierschonendem Freeriden entgegen den Erwartungen abflachte (s. Abb. 3) – und zwar sowohl im Treatment- als auch im Control-Gebiet –, lässt eine Sättigung vermuten, ähnlich wie diesMatthies & Thomas (2011)in ihrer Studie zur Untersuchung von Steuerungsinstrumenten zur Verhaltensänderung beschreiben. In Bezug auf die Kampagne heißt das, dass die gemessenen Werte des Verhaltens während der Welle 2 im Treatment-Gebiet bereits relativ hoch waren, weshalb die erzielte Wirkung von Kampagnenintensität und Kampagnendauer bei den Folgemessungen nicht höher als bei der zweiten Messung war. Im Control-Gebiet setzte ebenfalls eine Sättigung ein, jedoch erst nach erfolgter Diffusion der Kampagnenwirkung bei Welle 3.

Die abgeflachte Entwicklung des Verhaltens mag allerdings auch damit erklärbar sein, dass die Kampagnenelemente vor Ort nur von einem geringen Anteil der Befragten wahrgenommen wurden, wie dies auch schon vonKiddet al.(2015)festgestellt wurde. Unbeantwortet bleibt daher die Frage, ob eine direkte Wirkung der Kampagnentafeln nachweisbar gewesen wäre, wenn die Lenkungsinstrumente vor Ort beim Einsatz von mehr und größeren Tafeln von mehr Personen wahrgenommen worden wären und damit nochmals einen zusätzlichen Effekt gehabt hätten.

5 Schlussfolgerungen

Der in den Befragungen berichtete Erfolg der Kampagne Respect Wildlife gründet im bewussten und Zielgruppen-fokussierten Einsatz von einstellungs- bzw. verhaltensändernden Techniken. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass „soziale Erwünschtheit“ zu solchen Aussagen geführt haben könnte. Nachdem mittels spezifischer Videospots über den affektiven, emotionalen Weg (sog. periphere Route der Überzeugung, s.o.) bei vielen Freeridern erfolgreich eine positive Einstellung gegenüber kampagnenkonformem, wildtierfreundlichem Verhalten herbeigeführt wurde, waren die Freerider empfänglich für differenzierte ökologische Information (sog. zentrale Route): Mittels des Einsatzes entsprechender Medieninhalte wurde die – im Sinne der Kampagne – richtige, aber anfangs noch änderungsanfällige Einstellung verfestigt. Über Peers und Massenmedien diffundierte die Kampagnenwirkung schließlich. So konnte auch in einem Skigebiet, in welchem die Kampagne Respect Wildlife nicht direkt aktiv war, ein positiver Kampagneneffekt (Veränderung des Verhaltens, hin zu wildtierschonenderem Freeriden) beobachtet werden. Die eben genannte Konsolidierung der Einstellung und Diffusion des Kampagneneffekts setzen jedoch eine gewisse Kampagnenlaufzeit voraus, die Kampagnen intensität ist dabei sekundär. Die Intensitätssteigerung während der letzten Phase bewirkte keine weitere Zunahme des wildtierfreundlichen Verhaltens mehr; dieses blieb – auf allerdings bereits hohem Niveau – konstant.

Da es sich um eine tatsächlich (und nicht nur zu Testzwecken) stattfindende Kampagne handelte, die (nebenbei) wissenschaftlich in Anlehnung an ein experimentelles Design evaluiert wurde, wichen die Intensitätsstufen von einem idealen experimentellen Design mit systematisch und gleichmäßig steigender Intensität ab. Auch wären aus methodischen Gründen jeweils größere Schritte der Intensitätssteigerung wünschenswert gewesen. An der über den Messzeitraum beobachteten Tendenz der Änderung von Problembewusstsein, Einstellung und Verhalten ändert dies jedoch nichts: Trotz der geringen Kampagnenintensität und derer geringen Steigerung zwischen den Beobachtungszeiträumen zeigte die Kampagne die erwünschte Wirkung mindestens ansatzweise. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre nun interessant, die Evaluation einer größer angelegten Kampagne mit mehreren Treatment- und Kontrollgebieten bei größeren und systematischeren Intensitätssteigerungen zu wiederholen, um noch verlässlichere Ergebnisse zur Wirkung der einzelnen Kampagnenelemente zu erhalten. Dabei wäre insbesondere zu prüfen, ob ein Einsatz von „erinnernden“ Kampagnentafeln im Gelände einen zusätzlichen Effekt erzeugte, wenn mehr und größere Tafeln eingesetzt würden.

Das Herbeiführen von stabilen Einstellungen setzt eine langfristige Kampagnenarbeit über mehrere Jahre voraus. Deshalb empfiehlt es sich, die Kampagne Respect Wildlife auch in Zukunft weiterzuführen. Dies ist insbesondere vielversprechend im Hinblick auf den erfreulichen Kampagnenoutput – trotz der bisher eher schwachen Kampagnenaktivität. Die Erkenntnisse über die Wirksamkeit situationsgerechter persuasiver Lenkungsmaßnahmen dürften auch auf andere Kampagnen im Naturschutz- und Erholungskontext zu übertragen sein.

Literatur

Ajzen, I., Madden, T.J.(1986): Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Journal of experimental social psychology 22 (5), 453-474.

Arlettaz, R., Patthey, P., Baltic, M., Leu, T., Schaub, M., Palme, R., Jenni-Eiermann, S.(2007): Spreading free-riding snow sports represent a novel serious threat for wildlife. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 274 (1614), 1219-1224.

Buchbinder, R., Jolley, D.(2005): Effects of a media campaign on back beliefs is sustained 3 years after its cessation. The Spine Journal 30 (11), 1323-1330.

Duncan, G.S., Martin, S.R.(2002): Comparing the effectiveness of interpretive and sanction messages for influencing wilderness visitors’ intended behavior. International Journal of Wilderness 8 (2), 20-25.

Freuler, B.W., Liechti, T.(2006): Schneeschuhlaufen und Lenkungsmaßnahmen: ein Pilotprojekt in der Region Ibergeregg-Alpthal. Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Kanton Schwyz.

–,Hunziker, M.(2007): Recreation activities in protected areas: bridging the gap between the attitudes and behaviour of snowshoe walkers. Forest Snow and Landscape Research 81 (1/2), 191-206.

Henning, S., Riedl, N.(2012): Natursportarten verträglich ausüben. Einsatz typgerechter Kommunikationsstrategien am Beispiel des Kanufahrens auf der Wiesent. Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (4), 115-124.

Immoos, U., Hunziker, M.(2014): Wirkung der Lenkung von Freizeitaktivitäten. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (1), 5-9.

–,Hunziker, M.(2015): The effect of communicative and on-site measures on the behaviour of winter sports participants within protected mountain areas-results of a field experiment. eco. mont-Journal on Protected Mountain Areas Research 7 (1), 17-25.

Ingold, P.(Hrsg.), Blankenhorn, H. J.(2005): Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpentiere: Konfliktbereiche zwischen Mensch und Tier; mit einem Ratgeber für die Praxis. Haupt, Bern.

Kidd, A.M., Monz, C., D’Antonio, A., Manning, R.E., Reigner, N., Goonan, K.A., Jacobi, C.(2015): The effect of minimum impact education on visitor spatial behavior in parks and protected areas: An experimental investigation using GPS-based tracking. Journal of environmental management 162 (1), 53-62.

Matthies, E., Thomas, D.(2011): Nachhaltigkeitsrelevante Routinen am Arbeitsplatz –Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wandel. InDefila, R., Di Giulo, A., Kaufmann-Hayoz, R., Hrsg., Wesen und Wege nachhaltigen Konsums, Ergebnisse aus dem Themenschwerpunkt „Vom Wissen zum Handeln – neue Wege zum nachhaltigen Konsum“, Oekom, München, 229-244.

Mönnecke, M., Schubert, B., Wasem, K., Gygax, M., Rupf, B.H., Amstutz, M.(2005): Sportaktivitäten im Einklang mit Natur und Landschaft. Handlungsorientierte Lösungen für die Praxis. HSR Hochschule für Technik Rapperswil.

Mosler, H.J., Tobias, R.(2007): Umweltpsychologische Interventionsformen neu gedacht. Umweltpsychologie 11 (1), 35-54.

Patthey, P., Wirthner, S., Signorell, N., Arlettaz, R.(2008): Impact of outdoor winter sports on the abundance of a key indicator species of alpine ecosystems. Journal of applied ecology 45 (6), 1704-1711.

Petty, R.E., Cacioppo, J.T.(1986): Communication and persuasion. Central and peripheral routes to attitude change. Springer, New York.

Reid, S., Marion, J.(2002): The efficacy of visitor education programs: Leave No Trace. Research Paper. www.wilderness.net/toolboxes/documents/education/Efficacy%20of%20Visitor%20Education.pdf (letzter Zugriff 17.04.2017).

Reimoser, F.(1999): Schalenwild und Wintersport. Laufener Seminarbeitr. 6/99, 39-45.

Thiel, D., Jenni-Eiermann, S., Jenni, L.(2008): Der Einfluss von Freizeitaktivitäten auf das Fluchtverhalten, die Raumnutzung und die Stressphysiologie des AuerhuhnsTetrao urogallus . Orn. Beob. 105 (1), 85-96.

–,Jenni-Eiermann, S., Palme, R., Jenni, L.(2011): Winter tourism increases stress hormone levels in the CapercaillieTetrao urogallus . Ibis 153 (1), 122-133.

–,Ménoni, E., Brenot, J.F., Jenni, L.(2007): Effects of recreation and hunting on flushing distance of capercaillie. The Journal of Wildlife Management 71 (6), 1784-1792.

Zeidenitz, C., Mosler, H.J., Hunziker, M.(2007): Outdoor recreation: from analysing motivations to furthering ecologically responsible behaviour. Forest Snow and Landscape Research 81 (1/2), 175-190.

Zeitler, A.(1999): Rauhfußhühner und Wintersport. Laufener Seminarbeitr. 6/99, 47-51.

Weiterführende Literatur, die im Text nicht zitiert wurde, findet sich unter www.nul-online.de, Webcode 2241.

Definition Freeriden

Für den Begriff des Freeridens existiert keine allgemeingültige Definition. Er schließt Begriffe wie Snowboarden oder Skifahren im Backcountry und im Sidecountry mit ein, ebenfalls den Begriff des off-piste-Fahrens, des Variantenfahrens und – je nach Definition – auch Skitourenfahrens.

Im Folgenden soll Freeriden als eine hangabwärts gerichtete Fortbewegungsart abseits planierter Skipisten mittels Snowboard, Skiern, Splitboard oder Monoski verstanden werden. Der Aufstieg findet vorwiegend mittels Aufstiegshilfen wie Bahnen oder Liften statt, allenfalls ergänzt durch einen kurzen Fußaufstieg. Die beiden Begriffe Variantenfahren und Freeriden werden als Synonyme verstanden, wobei der Begriff des Variantenfahrens eher im Vokabular von älteren Personen Verwendung findet.

Fazit für die Praxis

In Anbetracht der positiven Wirkung der Freerider-Kampagne kann in ähnlichen Situationen, aber auch ganz allgemein im Naturschutz-Erholungsnutzungskontext, zu einer zielgruppenspezifischen, schrittweisen Persuasion als effektives Mittel zur Erwirkung einer Verhaltensänderung geraten werden. Folgendes Vorgehen wird dabei empfohlen:

- Bestand aufnehmen: Wie steht es um die Einstellung der Erholungssuchenden in Bezug auf naturverträgliches Ausüben ihrer Sportart?

- gewünschte Einstellung herbeiführen , sofern noch nicht vorhanden: Persuasion durch Vermittlung von Emotion durch anerkannte Akteure innerhalb der Zielgruppe und mittels angepasster Medien.

- herbeigeführte Einstellung verstärken: Erst jetzt ist der Einsatz differenzierter ökologischer Information effizient und die Veränderung von Einstellung und Verhalten nachhaltig.

- Veränderung braucht Zeit: Sobald diese jedoch eingetreten ist, sorgt der Diffusionseffekt für eine räumliche Verbreitung der Kampagnenwirkung. Man kann sich bei den Kampagnen also auf bedeutende Schwerpunktgebiete beschränken.

Kontakt

Eva Hubschmid arbeitete von 2015 bis 2017 als Praktikantin und Assistentin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL in Birmensdorf/Schweiz und als Tutorin an der Universität Basel, Departement Gesellschaftswissenschaften. Studium der Geographie und Soziologie an der Universität Basel, Abschluss als Bachelor, daneben ein Berufspraktikum am Centro de Educación Ambiental Lisan Yacu (Ecuador). Ab Herbst 2017 Studium der Geographie und Nachhaltigen Entwicklung im Master an der Universität Bern.

Dr. Marcel Hunziker ist seit 2006 Leiter der Gruppe Sozialwissenschaftliche Landschaftsforschung an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL in Birmensdorf/Schweiz, zuvor war er seit 1999 Leiter der Sektion Landschaft und Gesellschaft der WSL. 1991 Dipl.-Geogr. an der Universität Bern, 2000 Promotion an der Universität Zürich.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.