Aussagekraft von Datenkennwerten aus Citizen-Science-Beobachtungsdaten

Abstracts

Die Autoren zeigen am Beispiel der Libellen auf, wie auch mit Hilfe einer verglichen mit derjenigen des Deutschlandatlas’ der GdO e. V. relativ kleinen Datenbasis aus naturgucker.de brauchbare Rote Listen für verschiedene Bundesländer und die gesamte Bundesrepublik erstellt werden können. Obwohl diese Datensammlung nur ca. 1/19tel des Umfangs der GdO-Datenbasis hat, mit der die aktuelle bundesdeutsche Rote Liste erstellt wurde, kann mit den naturgucker.de-Daten eine fast identische Rote Liste mit Hilfe der Berechnung eines eigens entwickelten mAI-Wertes erstellt werden. Hierbei handelt es sich um einen aus drei Komponenten zusammengesetzten relativen mehrdimensionalen Artenhäufigkeits-Index.

Diese Methode erscheint zumindest bei den Libellen eine schnelle und kostensparende Alternative zu den sonst üblichen recht aufwändigen und zeitintensiven Bearbeitungen zu sein. Sie liefert auch mit den Daten aus ArtenFinder Rheinland-Pfalz vergleichbar gute Ergebnisse.

Significance of data parameters from citizen science monitoring data. Derivation of Red Lists – the example of dragonflies

Using the example of dragonflies the paper demonstrates the establishment of practicable Red Lists for different federal states and for the German Federal Republic based on a relatively small database from naturgucker.de. This data collection only comprises 1/19 compared to the German Atlas of the GdO (Society of German-speaking odonatologists), which underlies the current federal Red List. The study shows that a nearly identical Red List can be produced with the help of a specially developed “mAI-value“ (mAI = multi-dimensional index of the frequency of species). This value consists of three components.

The method appears to be a quick and cost-effective alternative to the otherwise elaborate and time-consuming development, at least for the group of the dragonflies. Processing the data from the “Artenfinder Rheinland-Pfalz“ the application provided similarly positive results.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Rote Listen sind, obwohl sie nicht im Bundesnaturschutzgesetz verankert sind, seit vielen Jahrzehnten ein wichtiges und allgemein anerkanntes Bewertungsinstrument im Naturschutz und bei raumrelevanten Planungen. Die ersten Roten Listen wurden dabei von Fachleuten erstellt, die selbst auf einen langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen konnten und die zudem einen umfassenden Literaturüberblick hatten.

Die erste deutsche Rote Liste der Libellen (nur auf die alten Bundesländer bezogen) erschien 1984 (Clausnitzeret. al 1984), die erste gesamtdeutsche Rote Liste Libellen dann 1998 (Ott&Piper1998). Letztere entstand in enger Abstimmung mit den Landesvertretern der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V. (GdO), womit erstmals ein kompletter Überblick über die Situation der Libellen in allen Bundesländern sowie über die jeweilige Literatur gewährleistet war. Jene Liste entstand aber wiederum auf Basis des Expertenwissens und als Resultat intensiver Diskussionen.

Die aktuelle und derzeit gültige Rote Liste wurde 2015 publiziert (Ottet al. 2015). Im Rahmen ihrer Erstellung wurden als Novum alle bei der GdO gesammelten Datensätze (rund 1,2 Millionen) – und damit eine sehr große Datengrundlage – nach einem vorgegebenen Schema des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) (Ludwiget al. 2006) ausgewertet, wodurch die Erstellung nochmals deutlich objektiver wurde.

Je mehr Datensätze vorliegen und je repräsentativer diese über einen Raum verteilt sind, umso besser und abgesicherter lassen sich Rote Listen erarbeiten. Um eine große Datenbasis zu erhalten, lassen sich prinzipiell zwei Wege gehen: Es werden Daten aus Untersuchungen und aus Literaturauswertungen durch Fachleute zusammengetragen – oder es werden Daten von (motivierten und/oder geschulten) Laien in sogenannten Citizen-Science-Projekten erhoben.

Wer auf naturgucker.de oder NABU-naturgucker.de seine Beobachtungen meldet, trägt damit also dazu bei, gemeinsam mit tausenden anderen Aktiven einen großen Datenschatz aufzubauen. Diese Daten können für die Klärung unterschiedlicher Fragestellungen, beispielsweise zur Verbreitung, zum zeitlichen Auftreten oder zur Bestandsgröße von Arten, oder eben zur Erstellung einer Roten Liste genutzt werden.

Bedauerlicherweise wird solchen Daten in Deutschland oft pauschal misstraut. Sei es, weil sie angeblich ungeprüft sind oder weil davon ausgegangen wird, die Datenqualität sei insgesamt nicht ausreichend, um auf ihrer Basis eine wissenschaftliche Auswertung vornehmen zu können.

Zum ersten sei angemerkt, dass eine Prüfung nicht möglich und deshalb nur eine Diskussion darüber sinnvoll ist (Munzingeret al. 2017a). Diese findet bei naturgucker.de transparent und für jeden einsehbar zwischen den Beobachtern statt. Zum zweiten sei erwähnt, dass bei großen Datenmengen statistische Effekte zum Tragen kommen, aufgrund derer einzelne Fehlbestimmungen oder sonstige Fehler in einzelnen Beobachtungen an Bedeutung verlieren.

Es wäre zwar unsinnig zu behaupten, dass alle Beobachtungen auf naturgucker.de korrekt sind. Aber das müssen sie auch gar nicht sein, weil dies die Qualität der Gesamtheit der Daten in einem großen Teil der Fälle nur unwesentlich negativ beeinflusst. Nichtsdestoweniger kann natürlich bei einer Weiterverarbeitung der Daten eine Sichtung und Prüfung unplausibel erscheinender Daten stattfinden, was im Übrigen generell bei allen in Publikationen veröffentlichten Daten erfolgen sollte, da man auch hier oft Beobachtungen und Nachweise findet, die eine Prüfung oder Evaluierung sinnvoll erscheinen lassen.

2 Der mAI – ein mehrdimensionaler Artenhäufigkeits-Index

Bürgerwissenschaftliche Naturbeobachtungssammlungen sind in bestimmten Fällen gekennzeichnet durch eine große Zahl von Einzelbeobachtungen in einem Gesamtdatensatz, der zehntausende solcher Beobachtungen enthalten kann. So strittig eine einzelne Beobachtung diskutiert werden kann und sollte, so wenig gilt dies für große Gesamtdatensätze, da dort fehlerhafte Beobachtungen statistisch zumeist keine große Relevanz mehr haben. Fallen Daten komplett aus dem Rahmen, so können diese ohne großen Aufwand recherchiert werden (Beispiel Späte Adonislibelle – Ceriagrion tenellum in Hessen s.u.).

So bieten diese Gesamtdatensätze die Möglichkeit, objektive Kenndaten zur statistischen Belastbarkeit oder zur Häufigkeitsverteilung von Arten oder Artengruppen zu berechnen (Munzingeret al. 2017b). Solche Datenkenngrößen können grundsätzlich zu Korrelationen mit externen Daten (s.u.), zur Darstellung von Entwicklungen über die Zeit oder auch zu systemübergreifenden Vergleichen genutzt werden. Hierzu wurde der mAI entwickelt. Dieser ist ein relativer, mehrdimensionaler Artenhäufigkeits-Index, der sich aus drei Komponenten aufbaut, die unterschiedliche Aspekte zusammenfassen, welche in verschiedener Weise auf die Häufigkeit/Seltenheit von Artbeobachtungen in naturgucker.de und die prospektive Beobachtungswahrscheinlichkeit wirken:

- Art/Artklassen-Intensität (AAI): Zahl der Beobachtungen einer Art in einem definierten Zeitraum / Zahl der Beobachtungen der zugehörigen Artenklasse in einem definierten Zeitraum;

- Art/Gebiete-Intensität (AGI): Zahl der TK25Q mit Meldungen der Art in einem definierten Zeitraum / Zahl aller TK25Q mit Meldungen aus einer Artenklasse in einem definierten Zeitraum;

- Art/Melder-Intensität (AMI): Zahl der Artenmelder in einem definierten Zeitraum / Zahl aller Melder einer Artenklasse in einem definierten Zeitraum.

„Definierter Zeitraum“ ist eine frei definierbare Zeitspanne, die als Bezugsgröße für alle Teilberechnungen gleich sein muss. „Artklasse“ ist eine für die Berechnung gewählte Gruppe von Arten, in unserem Beispiel ist es die Ordnung Odonata (Libellen), die als Vergleichsgröße dient.

Die drei Komponenten werden additiv verknüpft:

mAI = AAI + AGI + AMI

Die Einzelwerte werden im Zuge der Berechnung vor der Addition als prozentualer Anteil an der jeweiligen Gesamtzahl der Artenklasse ausgewiesen. Durch dieses Vorgehen wird eine Vergleichbarkeit sowohl zwischen den Arten als auch zwischen den Einzelwerten erreicht. Zudem werden die Maximalwerte der eingehenden Basisdaten auf ein bestimmtes Maß gekappt. Dies ist notwendig, um trotz der über die Arten hinweg sehr ungleich verteilten Beobachtungsdaten im Bereich der Arten mit geringen Datenmengen eine ausreichende Trennschärfe zu erhalten. Eine ausführliche Darstellung zur Berechnungsmethode erfolgt inMunzingeret al. (in Vorb.).

Grundsätzlich lässt sich der Index auch aus anderen Citizen-Science-Datensammlungen berechnen, wie sich das nachstehend am Beispiel der Libellen in Rheinland-Pfalz mit den Beobachtungsdaten aus dem ArtenFinder Rheinland-Pfalz zeigen lässt.

Es werden die in Tab. 1 gezeigten Klassenbildungen innerhalb der mAI-Werte vorgenommen.

Alle Werte werden in naturgucker.de zunächst nur für Deutschland berechnet und dargestellt. Die Angaben werden sowohl jedem Nutzer auf den Artporträtseiten im sogenannten Artenatlas angezeigt als auch über einen speziellen Artenlistenexport mit den Detailwerten zum Herunterladen zur Verfügung gestellt (naturgucker.de 2016).

3 Anwendungen am Beispiel von Libellen (Odonata )

3.1 Datengrundlagen

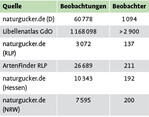

Der Auswertung liegen folgende verschiedene Datensätze zugrunde (Tab. 2):

- Die naturgucker.de-Datensätze zu einzelnen Bundesländern sind dabei jeweils eine Teilmenge des Deutschland-Datensatzes. Die Daten stammen zum größten Teil aus den Jahren ab 2010 mit einem Schwerpunkt ab 2013, wobei nicht in allen Jahren Beobachtungen zu sämtlichen Arten, insbesondere nicht den selteneren Arten, vorliegen. Gesammelt wurden die Daten von knapp 1 100 Beobachtern.

- Aus dem ArtenFinder Rheinland-Pfalz stammen rund 27 000 Datensätze bis zum Spätsommer 2016 von 211 Beobachtern.

- Beim Libellenatlas der GdO e.V. (Brockhauset al. 2015) kann, da hier auch sehr viele Einzel- und Literaturdaten eingeflossen sind, die genaue Anzahl der Beobachter bzw. Datenlieferanten nicht mehr angegeben werden. Die Daten wurden anhand der Angaben im GdO-Atlas verwendet.

Insgesamt flossen rund 1,2 Mio. Datensätze ein, wobei drei Perioden unterschieden wurden, was auch für die Erstellung der Roten Liste relevant ist (Unterscheidung lang- und kurzfristiger Trend). Es sind dies die Zeiträume „vor 1980“, „zwischen 1980 und 1994“ und „ab 1995“ (bis 2011).

3.2 Vergleich der Datensammlung von naturgucker.de mit anderen Datensätzen

Seit Beginn der Datenaufnahmen im Jahr 2008 propagiert naturgucker.de, dass ein Beobachter alle seine Beobachtungen melden solle und nicht nur das „Interessante“, also z.B. ausgefallene und seltene Arten. Die unter anderem daraus resultierenden Unterschiede zu anderen Datensammlungen zeigen beispielhaft die verschiedenen Häufigkeitsverteilungen über die Arten innerhalb der Libellenbeobachtungen von naturgucker.de und des Datensatzes für den Libellenatlas der GdO sowie den Erfassungen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz:

Anteil der zehn häufigsten Arten am Gesamtdatensatz

Die Summe der Beobachtungen der folgenden Arten: Aeshna cyanea , Calopteryx splendens , Coenagrion puella , Ischnura elegans , Orthetrum cancellatum , Calopteryx virgo , Libellula depressa , Pyrrhosoma nymphula , Sympetrum sanguineum , Anax imperator , die die zehn am häufigsten in naturgucker.de gemeldeten sind, wurden ins Verhältnis zum Gesamtdatensatz gesetzt:

- naturgucker.de (Deutschland): 53 %;

- Libellenatlas: 43 % (die zehn häufigsten Arten aus Deutschland gemäß naturgucker.de).

Nach derselben Methode ergeben sich für die Libellendaten aus Rheinland-Pfalz (Quelle: ArtenFinder) sowie für Hessen (naturgucker.de) und NRW (naturgucker.de) folgende Werte:

- ArtenFinder: 58 % (die zehn häufigsten Arten aus Rheinland-Pfalz gemäß naturgucker.de);

- naturgucker.de (Hessen): 60 % (die zehn häufigsten Arten aus Hessen gemäß naturgucker.de);

- naturgucker.de (NRW): 65,5 % (die zehn häufigsten Arten aus NRW gemäß naturgucker.de).

Im Vergleich der unterschiedlichen Datensammlungen mit naturgucker.de erkennt man, dass bei naturgucker.de seltene Arten weniger gewichtet sind und die häufigen Arten einen größeren Anteil haben, der zwischen der Hälfte bis knapp zwei Drittel der Beobachtungen beträgt. Die Beobachter scheinen offensichtlich tatsächlich die alltäglichen Arten regelmäßig zu melden.

Entsprechend invers stellt sich die Situation bezüglich des Anteils der Rote-Liste-Arten an den Gesamtdatensätzen dar: Während beim GdO-Libellenatlas der RL-Anteil bzw. der Anteil der der Roten Liste entsprechenden mAI-Werte bei 20 % liegt, sind es bei naturgucker.de nur einstellige Prozentanteile, wie die nachfolgende Aufschlüsselung zeigt.

Anteil der Rote-Liste-Arten am Gesamtdatensatz

Die Summen der Beobachtungen aller in der Roten Liste genannten gefährdeten Arten (inklusive Vorwarnstatus) wurden bei dieser Auswertung ins Verhältnis zum Gesamtdatensatz gesetzt:

- naturgucker.de (D): 6 % (Rote Liste Deutschland;Ottet al. 2015);

- Libellenatlas GdO: 20 % (Rote Liste Deutschland;Ottet al. 2015);

- ArtenFinder (RLP): 1,4 % (RL-Stati entsprechende mAI-Werte);

- naturgucker.de (RLP): 2,2 % (RL-Stati entsprechende mAI-Werte);

- naturgucker.de (Hessen): 1,0 % (RL-Stati entsprechende mAI-Werte);

- naturgucker.de (NRW): 1,1 % (RL-Stati entsprechende mAI-Werte).

Diskussion

Wahrscheinlich bilden bürgerwissenschaftliche Datensammlungen wie naturgucker.de zu einem gewissen Maße die tatsächliche Häufigkeit aller Arten in Relation zueinander sogar noch realistischer ab, wie die oben dargestellten Verteilungsverhältnisse zeigen. Die Bürgerwissenschaftler erfassen nämlich „wahllos“ alle Arten, während in spezialisierten Erfassungen und Gutachten (z.B. bei den FFH-Kartierungen der Bundesländer im Zuge des von der EU vorgegebenen Monitorings, Beispiel Hessen) sowie bei Publikationen besonders Beobachtungen geschützter und/oder seltener Arten Eingang finden.

Beim Libellenatlas der GdO sind dies im wesentlichen Fachgutachten, beauftragte Kartierungen etc., bei denen die Beobachter mit einem Auftrag gezielt unterwegs waren, um z.B. für Fachplanungen speziell artenschutzrechtlich relevante Arten zu erfassen. Hierdurch ergibt sich zwangsläufig ein höherer Anteil dieser Arten, wobei gerade in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten sehr viele Daten hinzugekommen sind. Dies führt in einem gewissen Maße sicher dazu, dass gerade diese seltenen Arten bewusst häufiger und so nicht mehr repräsentativ erfasst werden und damit auch infolge des kurzfristigen Bestandstrends in der Roten Liste herabgestuft werden. Einige „Modearten“ wurden in den letzten Jahren ebenfalls ganz gezielt erfasst und damit deutlich häufiger nachgewiesen, darunter beispielsweise der Zweifleck ( Epitheca bimaculata ;Mauersberger&Trockur2015).

Zu beachten ist ferner, dass sich die Naturgucker wohl eher nicht nur in Natur- und/oder FFH-Schutzgebieten aufhalten und dort erfassen, sondern mehr in der Normallandschaft. Dadurch ergeben sich zwangsläufig Verschiebungen hin zu den häufigeren Arten.

3.3 Korrelation des mAI mit den Roten Listen

Der mAI trifft eine Aussage über die Häufigkeit einer Art innerhalb des Beobachtungsdatensatzes einer Artengruppe in naturgucker.de. Daraus kann ein Nutzer in Abhängigkeit seiner Kenntnisse beispielsweise ableiten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er eine bestimmte Art beobachten kann, vorausgesetzt er hält sich in der arttypischen Flugzeit in deren Lebensraum auf.

3.3.1 Deutschland

In Tab. 3 sind mAI-Werte für Libellen aus naturgucker.de für alle Libellenarten in Deutschland aufgelistet. Interessant ist nun, dass die Werte des mAI für Libellen recht gut mit deren Rote-Liste-Stati korrelieren. Dies gilt sowohl für die entsprechenden Werte auf Basis der deutschlandweiten Daten aus naturgucker.de als auch abgestuft für die rheinland-pfälzischen Daten aus ArtenFinder Rheinland-Pfalz und die naturgucker.de-Daten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Bemerkenswert ist weiterhin, dass etliche seltene und eigentlich nur schwierig bzw. nur lokal zu beobachtende Arten durchaus bei naturgucker.de erfasst wurden und somit auch in der Liste „richtig“ auftauchen. Als Beispiele seien hier Mond-Azurjungfer ( Coenagrion lunulatum ) , Sumpf-Heidelibelle ( Sympetrum depressiusculum ) , Hochmoor-Mosaikjungfer ( Aeshna subarctica ) , Westliche Geisterlibelle (Boyeria irene ) und Arktische Smaragdlibelle ( Somatochlora arctica ) genannt. Das zeigt, dass die Naturgucker die gesamte Libellenfauna weitgehend repräsentativ abdecken und nicht nur die häufigen Arten erfassen, also eine qualitativ hochwertige Datenbasis erarbeiten. Und offensichtlich spielen dabei die erheblichen Größenunterschiede im Gesamtdatensatz (GdO e.V. 1,2 Mio., naturgucker.de 61 000) keine wirkliche Rolle, soweit als Bezugsraum Deutschland gewählt wird.

Einige wenige durchaus recht auffällige Unterschiede zur Roten Liste Deutschlands gibt es, die sich aber meist schlüssig interpretieren lassen. So erscheinen einige in Deutschland immer noch relativ seltene Arten zusammen mit RL-1-3-Arten, sind aber in der RL nicht in einer RL-Kategorie geführt. Dies liegt vor allem daran, dass diese gemäß dem Berechnungsmodus des BfN (Ludwiget al. 2006) durch den stark positiven kurzfristigen Trend rechnerisch keinen RL-Status erhalten. Als Beispiele seien hier Südliche Mosaikjungfer ( Aeshna affinis ) und Südliche Heidelibelle ( Sympetrum meridionale ) genannt, die sich erst in der jüngsten Zeit bei uns massiv ausgedehnt haben und damit einen „sehr positiven kurzfristigen Trend“ zeigen (Brauner&Mey2015,Moritzet al. 2015). Heraufstufungen können dann durch die Vergabe von Risikofaktoren entstehen, welche in die Endberechnung des RL-Status mit einfließen (z.B. C. lunulatum, A. subarctica, S. depressiusculum ).

Zwei Arten, die nicht auf der neuen RL erscheinen, aber einen sehr niedrigen mAI-Wert haben, sind die Asiatische Keiljungfer ( Gomphus flavipes ) und der Zweifleck ( Epitheca bimaculata ). Hier dürfte der Grund darin liegen, dass sie nur an großen Flüssen vorkommen und ihr Nachweis eine nicht unerhebliche Erfahrung erfordert ( G. flavipes ), bzw. dass sie am besten über die typischen langbeinigen und bedornten Exuvien nachzuweisen sind ( E. bimaculata ), was noch nicht im Fokus der Naturgucker ist und gegebenenfalls mit § 44BNatSchG kollidieren würde (Sammelgenehmigung erforderlich). Die Imagines dieser Art fliegen meist nur über der Schwimmblattzone in der Gewässermitte und ihr Nachweis gelingt nur mit langjähriger Felderfahrung und einem Fernglas oder im Zuge von Erfassungen von einem Boot aus.

Fünf Arten wurden in naturgucker.de noch nicht erfasst, wobei es sich um drei extrem seltene bzw. zwei ausgestorbene Arten handelt.

3.3.2 Nordrhein-Westfalen (NRW)

Vergleichbare Ergebnisse mit Abweichungen, die sich ebenfalls herleiten lassen, ergeben sich bei der Roten Liste Nordrhein-Westfalens (Tab. 4). Diese stammt aus 2011 (Conzeet al. 2011) und hat einen Datenstand von 2010. So wurden bei naturgucker.de beispielsweise Späte Adonislibelle ( Ceriagrion tenellum ) , Spitzenfleck ( Libellula fulva ) , Kleine Königslibelle ( Anax parthenope ) und Gemeine Keiljungfer ( Gomphus vulgatissimus ) vergleichsweise häufig erfasst, wenngleich sie noch auf der RL NRW geführt werden. Dies lässt sich zwanglos mit deren positiven Bestandstrends in der jüngsten Zeit infolge Klimaerwärmung und verbesserter Wasserqualität erklären bzw. mit der allgemeinen Expansion der jeweiligen Art.

Interessant ist das seltene Auffinden der Fledermaus-Azurjungfer ( Coenagrion pulchellum ), die bisher „nur“ in der RL-Kategorie 3 stand – auch hier passt dies zum offensichtlich allgemeinen Rückgangstrend der Art in den letzten Jahren in einigen Regionen (Conzeet al. 2015).

Dass nur wenige Beobachtungsdaten der Gestreiften Quelljungfer ( Cordulegaster bidentata ) in naturgucker.de erfasst wurden, ist nicht verwunderlich, da in deren Lebensraum – Quellen und Quellbächen – nur wenige Naturgucker unterwegs sind. Selbst Odonatologen suchen diese Art nur in Ausnahmefällen oder bei speziellen Projekten (z.B.Ott2013a,Tamm2015).

3.3.3 Hessen

Auffällige Unterschiede ergeben sich bei der Betrachtung der mAI-Werte und der Roten Liste in Hessen (Tab. 5). Diese stammt allerdings bereits aus dem Jahr 1995 (Patrzichet al. 1995) und ist damit mehr als 20 Jahre alt. Die Einstufung beispielsweise der Blauflügeligen Prachtlibelle ( Calopteryx virgo ) in der Roten Liste erscheint mittlerweile absolut nicht mehr gerechtfertigt, ebenso wie die der Kleinen Königslibelle ( Anax parthenope ) , des Spitzenflecks ( Libellula fulva ) , der Keilfleck-Mosaikjungfer ( Aeshna isoceles ), der Kleinen Binsenjungfer ( Lestes virens ) u. a.

Neuere Verbreitungsbilder und Bestandsinformationen liefern in HessenHillet al. (2011). Selbst ehemals ausgestorbene Arten sind mittlerweile zurückgekehrt, wie die Grüne Flussjungfer ( Ophiogophus cecilia ), die etliche Fließgewässer wieder besiedelt hat. Ebenso zwischenzeitlich in Hessen neu aufgetaucht sind Arten wie die Klimagewinner Gabel-Azurjungfer ( Coenagrion scitulum ) und Südliche Heidelibelle ( Sympetrum meridionale;Hillet al. 2011) bzw. Zierliche und Östliche Moosjungfer ( Leucorrhinia caudalis , L. albifrons ;Hillet al. 2010,von Blanckenhagen2013) – Letztere wurde auch in naturgucker.de gemeldet.

Interessanterweise wurde die als „ausgestorben“ geltende Späte Adonisjungfer ( Ceriagrion tenellum ) in naturgucker.de ebenfalls gemeldet. Doch hierbei handelt es sich – wie gezielte Recherchen ergeben haben – höchstwahrscheinlich um Fehlmeldungen; zumindest haben sich die Beobachter auf entsprechende Kommentare in naturgucker.de bislang nicht zurückgemeldet. Derartige erkennbare Ausreißer lassen sich aber mit einem geringen Aufwand erkennen und schnell verifizieren bzw. falsifizieren.

3.3.4 Rheinland-Pfalz

Die deutlichsten Unterschiede ergeben sich zwischen den mAI-Werten auf Basis der Beobachtungsdaten aus ArtenFinder und der Roten Liste in Rheinland-Pfalz (Tab. 6). Verwunderlich ist das nicht, denn diese Rote Liste stammt aus dem Jahr 1993 (Eislöffelet al. 1993; Datenstand aus dem Jahr 1992). Damit ist die – zurzeit immer noch gültige – Rote Liste ein Vierteljahrhundert alt und vollkommen veraltet. Aktuell ist eine neue Rote Liste in Arbeit, die auch dieses Jahr noch veröffentlicht werden soll (Willigallaet al. 2017).

So erscheinen bei den häufigeren Arten die früheren RL-1-Arten Südliche Binsenjungfer ( Lestes barbarus ) , Grüne Flussjungfer ( Ophiogomphus cecilia ) , Gemeine Keiljungfer ( Gomphus vulgatissimus ), Kleine Zangenlibelle ( Onychogomphus forcipatus ) und Kleiner Blaupfeil ( Orthetrum coerulescens ). Doch deren Bestände haben mittlerweile infolge der verbesserten Gewässerqualität bzw. des Klimawandels so stark zugenommen, dass sie nicht mehr in einer Roten Liste geführt werden müssen, wie die mAI-Werte zeigen. Für den Südlichen Blaupfeil ( Orthetrum brunneum ) und Kleine Königslibelle ( Anax parthenope ) und weitere gilt dies ebenfalls.

Hieraus ergeben sich besonders in der aktuellen Planungspraxis Probleme, da mittlerweile häufige Arten als „gefährdet” oder gar „stark gefährdet” bewertet werden müssen, was gar nicht mehr der Realität entspricht. Die Gutachter müssen dann diese Bewertungen immer relativieren bzw. korrigieren, was zumindest Fragen aufwirft.

Die ehemals als Vermehrungsgäste eingestuften Arten Große Moosjungfer ( Leucorrhinia pectoralis ) , Südliche Mosaikjungfer ( Aeshna affinis ) und Südliche Heidelibelle ( Sympetrum meridionale ) sind teils schon länger bodenständig (Ott1997, 2012, 2014). Zu den damals bewerteten Arten sind mittlerweile sogar fünf als weitere in Rheinland-Pfalz neu nachgewiesene Arten hinzugekommen. Eine davon, die Östliche Moosjungfer ( Leucorrhinia albifrons; neu in 2013:Ott2013b), ist nunmehr ebenfalls bodenständig (Kitt&Kerner2017). Damit hat sich nach Leucorrhinia pectoralis (FFH-Anhang II und IV) eine weitere Art des Anhangs IV der FFH-Liste neu angesiedelt.

Derartige Entwicklungen können sofort eingespeist werden. Somit liefert der mAI-Wert entsprechend eine aktuellere Arbeitsbasis, die gut mit den Stati der kommenden Roten Liste (Willigallaet al. 2017, Datenstand 2017) korreliert und ggf. notwendige Aktualisierungen anzeigt.

4 Diskussion

Zunächst einmal ist auffällig, dass die unter großem personellen und zeitlichen Aufwand erarbeitete Rote Liste der GdO und die auf Basis der naturgucker.de-Daten berechneten Datenkennwerte sehr verblüffende Übereinstimmungen aufweisen. Der naturgucker.de-Datensatz, von Bürgerwissenschaftlern gesammelt, bildet offensichtlich die reale Häufigkeit von Libellenarten in der Natur in vielen, wenn nicht gar in den meisten Fällen, sehr treffend ab, obwohl er mit rund 61 000 Einzeldaten für Deutschland deutlich kleiner als der Datensatz für den GdO-Libellenatlas (rund 1,2 Mio. Einzeldaten) und die Rote Liste ist. Gleiches gilt für den Datensatz aus ArtenFinder für das Bundesland Rheinland-Pfalz (rund 27 000 Datensätze).

Einerseits könnte dieses Ergebnis möglicherweise noch optimiert werden, wenn die Libelleninteressierten fachlich angeleitet und geschult würden (Ott2013c). Neben einer verbesserten Qualität der vorgenommenen Bestimmungsergebnisse könnte so ein verstärktes Augenmerk auf Verwechslungsarten gelenkt werden (z.B. Große und Gemeinde Heidelibelle – Sympetrum striolatum und S. vulgatum ; Großes und Kleines Granatauge – Erythromma najas und E. viridulum ) oder Kenntnisse darüber aufgebaut werden, wo welche Arten zu suchen oder zu sehen sind. Andererseits könnte durch die gezielte Wissensvermittlung aber auch der „unverfälschte“ Blick der Beobachter verloren gehen.

Eine Einführung in weitere Methoden wie Exuvienaufsammlungen, mit denen bestimmte Arten (z.B. Zweifleck – Epitheca bimaculata ) deutlich einfacher nachgewiesen werden können, wäre ebenfalls sinnvoll. Dies könnte beispielsweise durch Schulungen, Workshops oder gemeinsame Exkursionen relativ einfach und kostengünstig erreicht werden. Zudem könnten so die sozialen Kontakte zwischen den naturkundlich Interessierten gefördert würde. Bekanntermaßen tauschen sich gerade die Teilnehmer eines solchen Kurses im Nachhinein längerfristig intensiv und dauerhaft aus.

Rote Listen sollten spätestens alle zehn Jahre erneuert werden, da dies erfahrungsgemäß ein Zeitraum ist, in dem sich relevante Entwicklungen in der einen oder anderen Richtung niederschlagen können. So haben steigende Temperaturen in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten zu einer Einwanderung und Ausbreitung thermophiler Libellenarten geführt (u.a.Ott2010), was sich genauso in den Daten zeigt wie die Auswirkungen einer verbesserten Wasserqualität in den Fließgewässern infolge einer strikten Gewässerreinhaltepolitik. Libellen sind hierfür demzufolge ein ausgezeichneter Indikator und die positiven Bestandstrends der noch vor drei bis vier Jahrzehnten seltenen und vielerorts verschwundenen Fließwasserarten belegen den Erfolg dieser Umweltschutzmaßnahmen.

Die steigende Zahl von Neozoen (u.a. Fische, Krebse) in den Gewässern in den letzten Jahren, wobei dieser Trend ungebrochen anhält (z. B.Ott2016, 2017), mag in wenigen Jahren zu einer Umkehr dieser positiven Entwicklungen führen. Im Moment ist dies jedoch nicht sichtbar bzw. schlägt sich noch nicht allgemein in den Daten nieder.

Ein Instrument zur Zwischenkontrolle der Aktualität der Roten Liste kann zumindest im Falle von Libellen die Datenkenngröße mAI sein, die auf bürgerwissenschaftlichen Datensammlungen basiert. Wie gezeigt, funktioniert die Berechnung systemunabhängig sowohl mit Daten aus naturgucker.de als auch mit Daten aus dem ArtenFinder Rheinland-Pfalz.

Im Vergleich zu der relativ zeit- und arbeitsintensiven herkömmlichen Erarbeitung einer Roten Liste ist der vorgestellte Weg über die Auswertung von Citizen-Science-Daten, wenn dabei eine fachmännische Ergebnisevaluierung erfolgt und ggf. bei einigen Arten gezielte Recherchen und Zusatzerfassungen erfolgen, ein zeit- und kostensparender alternativer Weg.

Dank

Wir bedanken uns bei Gaby Schulemann-Maier für die kritische Durchsicht und bei Annalena Schotthöfer (Artenfinder Rheinland-Pfalz) für die Zurverfügungstellung von Daten zu Libellen in Rheinland-Pfalz.

Literatur

Blanckenhagen, B.von(2013): Erster gesicherter Nachweis der Östlichen MoosjungferLeucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) in Hessen. Libellen in Hessen (6), 46-49.

Brauner, O.,Mey, D. (2015):Aeshna affinis Vander Linden, 1820 – Südliche Mosaikjungfer. Libellula Suppl. 14, 130-133.

Brockhaus, T.,Roland,H.-J.,Benken, T.,Conze, K.-J.,Günther, A.,Leipelt, K.G.,Lohr, M.,Martens, A.,Mauersberger, R.,Ott, J.,Suhling, F.,Weihrauch, F.,Willigalla, C. (2015): Atlas der Libellen Deutschlands (Odonata). Libellula Suppl. 14, 1-394.

Clausnitzer, H.-J.,Pretscher, P.,Schmidt, E. (1984): Rote Liste Libellen (Odonata). 116-118. In:Blab, J.,Nowak, E.,Trautmann, W.,Sukopp, H. (1984): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. neu bearbeitete Aufl. Kilda Verlag, Greven. 270 S.

Conze, K.-J.,Grönhagen, N. (2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Libellen – Odonata – in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Hrsg., tinyurl.com/RL-Kleinlibellen-NRW und tinyurl.com/RL-Grosslibellen-NRW (zuletzt abgerufen am 26.10.2010).

–,Martens, A.,Ott, J. (2015):Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) – Fledermaus-Azurjungfer. 86-89. In:Brockhauset al., Hrsg., Atlas der Libellen Deutschlands (Odonata), Libellula Suppl.14, 1-394.

Hill, B.,Stübing, S. (2010): Zum Vorkommen der Zierlichen MoosjungferLeucorrhinia caudalis (Charpentier1840) in Hessen. Libellen in Hessen (3), 37-43.

–,Roland, H.-J,Stübing, S.,Geske, C. (2011): Atlas der Libellen Hessens. FENA Wissen 1, Gießen, 184 S.

Eislöffel, F.,Niehuis, M.,Weitzel, M. unter Mitarbeit vonBraun, M. & U.,Ott, J.,Schausten, H.,Simon, L. (1993): Rote Liste der bestandsgefährdeten Libellen (Odonata) in Rheinland-Pfalz. Stand 1992. Ministerium für Umwelt und Forsten (MUF), Hrsg., Mainz, 28 S.

Kitt, M.,Kerner, C. (2017): Östliche Moosjungfer –Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) – und Große Moosjungfer –Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – in der Hördter Rheinaue. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (im Druck).

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (Hrsg., 2015): Rote Listen von Rheinland-Pfalz, Gesamtverzeichnis. Download unter https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/daten-zur-natur-planungsgrundlagen/rote-listen/ (zuletzt abgerufen am 26.10. 2016).

Ludwig, G., Haupt, H.,Gruttke, H.,Binot, B. (2006): Methodische Anleitung zur Erstellung Roter Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze. BfN-Skript 191, Bonn-Bad Godesberg.

Mauersberger, R.,Trockur, B. (2015):Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) – Zweifleck. Libellula Suppl. 14, 226-229.

Moritz, R.,Roland, H.-J.,Lohr, M. (2015):Sympetrum meridionale (Selys, 1841) – Südliche Heidelibelle. Libellula Suppl. 14, 118-321.

Munzinger, S.,Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (2017a): Citizen-Science-Beobachtungsdaten, Teil 1: Eigenschaften und Fehlerquellen. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (1), 5-10.

–,Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (2017b): Citizen-Science-Beobachtungsdaten, Teil 2: Theorie der Plausibilisierung. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (7), 229-235.

–,Ott, J.,Schulemann-Maier, G.,Strub, O. (in Vorb.): Citizen-Science-Beobachtungsdaten, Teil 4: Objektive Datenkenngrößen und deren Implementierung in naturgucker.de. Naturschutz und Landschaftsplanung.

naturgucker.de (2016): Fatenkennwerte. www.naturgucker.info/naturgucker-tipps/datenqualitaet/ (zuletzt abgerufen am 23.10.2016).

Ott, J. (1997): Erster Bodenständigkeitsnachweis der mediterranen LibellenartAeshna affinis Vander Linden, 1820 (Insecta: Odonata) für Rheinland-Pfalz. Fauna Flora Rheinland-Pfalz 10, 861-869.

– (2010): Dragonflies and climatic changes – recent trends in Germany and Europe. In:Ott, J., ed., Monitoring Climatic Change With Dragonflies, BioRisk 5, 253-286.

– (2012): Zum starken Auftreten der Großen Moosjungfer –Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) – im Jahr 2012 in Rheinland-Pfalz nebst Bemerkungen zuLeucorrhinia rubicunda (L.) (Insecta: Odonata). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 12 (2), 571-590.

– (2013a): Erfassung der Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster bidentata )Sélys, 1843 im Naturpark und Biosphärenreservat Pfälzerwald (Insecta: Odonata). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 12 (3), 1039-1074.

– (2013b): Erstnachweis der Östlichen Moosjungfer –Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) – in Rheinland-Pfalz (Insecta: Odonata). Fauna und Flora von Rheinland-Pfalz 12 (3), 1075-1086.

– (2013c): Citizen Science in Naturschutz und Landesforschung – Informationen zur Gruppe der Libellen (Odonata). Mitt. POLLICHIA 97 (Suppl.), 5-8.

– (2014): Zur Ansiedlung der Großen Moosjungfer –Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) – in der Pfalz (Insecta: Odonata). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 12 (4), 1417-1424.

– (2016): Der Kalikokrebs (Orconectes immunis ) (Hagen, 1870) – eine gravierende Bedrohung für FFH-Libellen- und Amphibien-Arten der Rheinaue (Crustacea: Decapoda: Cambaridae). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 13 (2), 495-504.

– (2017): Neozoen in Rheinland-Pfalz – Segen oder Fluch für unsere Arten und Lebensräume? Eine erste Zusammenstellung von Arten im Hinblick auf ihr Schädigungspotential für Libellen (Odonata). Mainzer Naturwiss. Archiv (i.Dr.).

–,Conze, K.-J.,Günther, A.,Lohr, M.,Mauersberger, R.,Roland, H.-J.,Suhling, F. (2015): Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen Deutschlands mit Analyse der Verantwortlichkeit, dritte Fassung, Stand Anfang 2012 (Odonata). Libellula, Libellen Deutschlands, Bd. II, Suppl. 14, 395-422.

–,Frank, D.,Schotthöfer, A.,Willigalla, C. (2017): Libellen in Rheinland-Pfalz – beobachten und erkennen. Eigenverlag der KoNat, Neustadt.

–,Piper, W. (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 55, 260-263.

Patrzich, R.,MaltenA.,Nitsch, J./AK Libellen in Hessen (1995): Rote Liste der Libellen (Odonata) Hessens. Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, https://umweltministerium.hessen.de//sites/default/files/HMUELV/4_rote_listen_libellen.pdf (zuletzt abgerufen am 30.10.2016).

Redaktion naturgucker.de (2016): Die neuen Datengrößen zu naturgucker.de. naturwerke.net: www.naturwerke.net/?beitrag=720 (zuletzt abgerufen am 23.10.2016)

Tamm, J. (2015): Zur Verbreitung und Ökologie vonCordulegaster bidentata in Nordhessen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Vorkommen auf Buntsandstein. Libellula 24 (1-2), 27-58.

Willigalla,Schlotmann, C.F.,Ott, J. (2017): Rote Liste Libellen Rheinland-Pfalz. Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, Hrsg., Mainz (i.Dr.).

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dr. Jürgen Ott ist seit 1998 Geschäftsführer eines Umweltplanungsbüros (L.U.P.O. GmbH, Trippstadt). Studium der Biologie/Zoologie an der Universität Kaiserslautern, Lehrbeauftragter für Umweltplanung an der Universität Landau, seit 2015 Präsident der POLLICHIA (Naturforschende Gesellschaft). Schwerpunkte: Fauna (vor allem Libellen) und angewandte Landschaftsökologie.

Stefan Munzinger ist seit über 40 Jahren in Sachen Naturbeobachtungen unterwegs, viel auch als naturkundlicher Reiseleiter im Mittelmeergebiet. Hat ein breites naturkundliches Interesse, besondere Präferenzen sind Pflanzen (vor allem Systematik und Taxonomie der GattungOphrys ) und die Vögel. Initiator von naturgucker.de und Vorstand der gemeinnützigen Genossenschaft, die das Projekt trägt.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.