Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 2017

Zum dritten Mal nach 1994 und 2006 hat das Bundesamt für Naturschutz die Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands veröffentlicht. Sie zeigt die aktuelle Gefährdungssituation der in Deutschland vorkommenden Biotoptypen. Deutlich wird bei 863 unterschiedenen Biotoptypen insgesamt eine angespannte Gefährdungssituation.

- Veröffentlicht am

Zum ersten Mal werden neben der langfristigen Gefährdung auch die Entwicklungstendenz (Kurzzeittrend der letzten zehn Jahre mit einer Prognose der nächsten zehn Jahre) und die Seltenheit eines jeden Biotoptyps zu einem Rote-Liste-Status zusammengeführt, der das Verlustrisiko abbildet (Abb. 1).

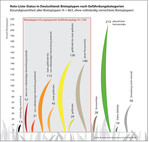

Auch wenn es im Vergleich zur letzten Fassung der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands von 2006 einige positive Entwicklungen gegeben hat, ist die Gefährdungssituation weiterhin sehr angespannt. Knapp zwei Drittel der in Deutschland vorkommenden Biotoptypen (ohne vollständig vernichtete Biotoptypen) weisen weiterhin eine, wenn auch unterschiedlich hohe, Gesamtgefährdung und ein damit verbundenes Verlustrisiko auf (Abb. 2).

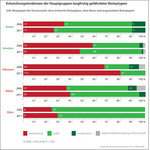

Es hat sich insbesondere die Situation für viele Grünlandbiotope verschlechtert (Abb. 3), die von einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung abhängen. Konnte 2006 noch zumindest für 20 der 71 Grünlandbiotoptypen eine stabile bzw. zunehmende Entwicklung konstatiert werden, so galt dies 2017 nur noch für sechs Biotoptypen des Grünlands.

Die aktuelle Gefährdungseinschätzung der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Deutschlands 2017 weist für 78 % der eher feuchten Grünlandbiotope (wie z.B. artenreiches Feuchtgrünland) und für 85 % der eher trockenen Grünlandbiotope (wie z.B. viele Halbtrocken- und Trockenrasen) eine Gefährdung aus. Mehr als ein Viertel dieser trockenen Grünlandbiotoptypen (27 %; 14 von 52) mussten der höchsten Rote-Liste-Kategorie zugeordnet werden und sind damit „akut von vollständiger Vernichtung bedroht“. Dies liegt maßgeblich an einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung bei gleichzeitiger Nutzungsaufgabe in wirtschaftlich weniger interessanten Gebieten.

Aber auch der weiter anhaltende Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr verschärft die Gefährdungssituation vieler Biotoptypen der Kulturlandschaft, wie z.B. der Streuobstwiesen. Die Folgen dieser Entwicklung lassen sich auch am dramatischen Rückgang der Feldvögel, wie Feldlerche, Braunkehlchen oder Kiebitz, und der Insektenvielfalt in der Agrarlandschaft ablesen.

In den Alpen verschlechtert sich der Zustand der Lebensräume (z.B. Gletscher, Gletscherbach und alpine Goldhaferwiesen) vor allem durch die Folgen des Klimawandels sowie durch einen zunehmenden Tourismus.

Die Gefährdungssituation bei vielen Gehölz- und Waldbiotopen (z.B. Kopfbäume, Waldränder und einige Auenwaldtypen) hat sich stabilisiert. Dies ist auch einer insgesamt nachhaltigeren forstlichen Bewirtschaftung in den letzten Jahrzehnten insbesondere in den öffentlichen Wäldern zu verdanken. Das Nationale Naturerbe leistet durch die Entwicklung von Naturwäldern hierzu ebenfalls einen Beitrag. Allerdings finden sich in dieser Kategorie bei einigen Biotoptypen auch Verschlechterungen.

Bei den Biotoptypen der Küsten und Fließgewässer zeigen die Entwicklungen der letzten zehn Jahre zum Teil eine Verbesserung der Gefährdungssituation auf. Die positiven Entwicklungen bei den Küstenbiotopen hängen zum großen Teil mit der Ausweisung von Schutzgebieten zusammen. Zudem wird bei Küstenschutzmaßnahmen inzwischen mehr Rücksicht auf die Natur genommen.

Bei den Fließgewässern machen sich die Anstrengungen der letzten Jahre zur Renaturierung von Flüssen und ihren Auen sowie immer bessere Kläranlagen bemerkbar.

Bei anderen Gewässerbiotoptypen, wie Grundwasser und vielen stehenden Gewässern (wie Seen und Tümpel), gibt es allerdings keine Entwarnung. Deren Gefährdungssituation hat sich aufgrund der hohen Stickstoffbelastung weiter verschärft.

Fazit

Im Ergebnis zeigt die Rote Liste, dass sich die Anstrengungen des Naturschutzes zwar lohnen, aber dennoch intensiviert und mit mehr Finanzmitteln ausgestattet werden müssen. Die Naturschutz-Förderprogramme des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), unter fachlicher Begleitung des Bundesamtes für Naturschutz, haben hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet.

Auch Maßnahmen, wie beispielsweise die Ausweisung von Schutzgebieten und der Aufbau des Netzes Natura 2000, tragen insgesamt zu positiven Entwicklungen bei. Dabei kann der Naturschutz alleine nicht erfolgreich sein, sondern auch andere Akteure, wie z.B. die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft müssen tätig werden.

Hinweis

Die Publikation der Roten Liste ist als Buch und pdf unter folgenden Angaben im Buchhandel erhältlich:

Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U., Ssymank, A. (2017): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands – dritte fortgeschriebene Fassung 2017. Naturschutz und Biologische Vielfalt 156, 460 S. Broschiert. ISBN 978-3-7843-4056-2, 49,– €. Als PDF: ISBN 978-3-7843-9176-2, 44,99 €. Landwirtschaftsverlag, Münster.

Kontakt

Bundesamt für Naturschutz , Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bonn-Bad Godesberg

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.