Der Biber aus Sicht des Wasser- und Naturschutzrechts

Abstracts

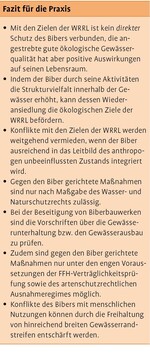

Die zunehmende Verbreitung des Bibers in Deutschland ist aus fachlicher Sicht zu begrüßen. Mit dem ökosystemaren Ansatz der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) stehen die durch ihn hervorgerufenen Landschaftsveränderungen in der Regel im Einklang. Gleichwohl rufen die Aktivitäten des Bibers aber auch verschiedene Konflikte in der menschlich geprägten Kulturlandschaft hervor, die den Ruf nach Abwehrmaßnahmen laut werden lassen.

Gegen den Biber gerichtete Maßnahmen sind allerdings nur nach Maßgabe des Wasser- und Naturschutzrechts zulässig. So ist die Beseitigung von Biberbauwerken je nach Ausgestaltung im Einzelfall als Gewässerunterhaltung oder Gewässerausbau einzustufen und muss den im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) hierfür geregelten Anforderungen genügen. Sofern durch Aktivitäten des Bibers Hochwasserschutzanlagen beeinträchtigt werden, sind spezielle Vorschriften des Landeswasserrechts zu beachten. Zudem sind gegen den Biber gerichtete Maßnahmen nur unter den engen Voraussetzungen der FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie des artenschutzrechtlichen Ausnahmeregimes möglich.

Im Ergebnis lassen die jeweiligen wasser- und naturschutzrechtlichen Regelungen aber genügend Spielraum, im Einzelfall einen angemessenen Interessenausgleich zwischen Mensch und Biber herbeizuführen.

The beaver in the context of water and nature conservation legislation – Focus on Water Framework Directive and on Habitats Directive

The increasing distribution of beavers in Germany is to be welcomed from an ecological viewpoint. The changes on the landscape caused by them are also in accordance with the ecosystem approach of the European Water Framework Directive. Nevertheless, activities of beavers have given rise to various conflicts in the cultural landscape shaped by humans, and consequently to calls for countermeasures. However, such measures against beaver populations are permitted only within the boundaries of water and nature conservation laws. For instance, the removal of beaver lodges is to be considered as water body maintenance or river development, depending on the individual case. The undertaking needs to be in accordance with the regulations of the Federal Water Act, accordingly. If the activities of the beaver compromise flood control facilities, special regulations of Waters Acts of the Federal States do apply. Finally, measures negatively impacting beavers are permitted only within the strict conditions of the Habitats Directive Assessment and if they are justified by a derogation procedure. In conclusion, the respective provisions of water and nature conservation laws provide sufficient leeway to achieve an appropriate balance of human and beaver interest in the individual cases.

- Veröffentlicht am

Swimming beaver in the water.pixabay.com

1 Einleitung

In den vergangenen Jahren hat sich der Biber (Castor fiber) in Deutschland stark ausgebreitet, nachdem er um die Mitte des 19. Jahrhunderts auf Grund der Jagd durch den Menschen fast flächendeckend ausgerottet war (Kibele 2011: 121f., LfU 2011: 3ff.). Die Rückkehr des Bibers hat verschiedene Folgen für Natur und Landschaft, denn der Biber gestaltet seinen Lebensraum sehr aktiv. So fällt der Biber Bäume, die ihm vor allem als Nahrungsgrundlage, aber auch zum Bau seiner Wohnhöhle dienen. Anstatt in recht aufwändig zu errichtenden Biberburgen wohnt der Biber allerdings bevorzugt in Erdbauten, die er in das Flussufer gräbt. Da diese über einen geschützten Eingang unter Wasser verfügen müssen und die hierfür erforderliche Wassertiefe insbesondere kleinerer Gewässer häufig nicht ausreicht, stauen Biber die Gewässer durch Dämme an (ausführlich hierzu LfU 2011: 16ff.).

Die Rückkehr des Bibers ist aus ökologischer Sicht eine Erfolgsgeschichte, denn der Biber ist nicht nur eine streng geschützte Art, sondern befördert durch seine Aktivitäten auch eine Reihe von Ökosystemdienstleistungen wie z.B. die Verbesserung der Gewässerstruktur, die Erhöhung von Retentionswirkungen, die Grundwasseranreicherung sowie die Steigerung der Artenvielfalt (LfU 2011: 31). Aufgrund der Fähigkeit, seine Umwelt aktiv nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, kommt der Biber aber auch in Konflikt mit menschlichen Nutzungen. An das Gewässer angrenzende Ackerflächen werden auf Grund der Anstauaktivitäten überflutet; zudem entstehen Schäden durch den Fraß von Feldfrüchten sowie das Fällen von Nutzholz. Manchmal gefährden die umstürzenden Bäume sogar Verkehrswege, Stromleitungen oder Gebäude; auch können durch die unterirdischen Grabungen Fahrzeuge und Menschen einbrechen (LfU 2011: 34f.; LUBW 2005a: 2f.).

Nicht nur aus der Landwirtschaft und im Hinblick auf Verkehrssicherungspflichten, sondern auch aus der Wasserwirtschaft werden Bedenken hinsichtlich möglicher kontraproduktiver Wirkungen des Bibers geäußert. So untergraben Biber Uferböschungen, Deiche, beeinträchtigen durch ihre Dämme den Wasserabfluss und verursachen mitunter auch Schäden an Fischteichen und Kläranlagen (Kibele 2011: 123). Die Bedenken erstrecken sich aber auch auf eine Beeinträchtigung der Gewässerdurchgängigkeit und auf den Einfluss des Bibers auf wichtige Lebensraumrequisiten anderer Arten. Selbst mit den Zielen des Naturschutzes kann es im Einzelfall Probleme geben, beispielsweise wenn der Biber durch seine Anstauaktivitäten naturschutzfachliche wertvolle Wiesen unter Wasser setzt.

Der Biber bewegt sich damit in einem komplexen Spannungsfeld intensiver Nutzungsansprüche sowie naturschutzfachlicher und gewässerbezogener Anforderungen innerhalb der Kulturlandschaften. Der vorliegende Beitrag beleuchtet diese Konflikte aus Sicht des Wasserrechts (Abschnitt 2) und des Naturschutzrechts (Abschnitt 3). Er geht dabei insbesondere auf die Rahmenbedingungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, 2006/60/EG, ABl. EG 2000, L 327: 1ff.) und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL, 92/42/EWG, ABl. EG 1992, L 206: 7ff.), aber auch auf die nationalen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ein. Im Fazit wird ein Resümee über die Rolle des Bibers im Verhältnis von Wasser- und Naturschutzrecht gezogen.

2 Der Biber aus Sicht des Wasserrechts

Aus Sicht des Wasserrechts sind die Aktivitäten des Bibers im Hinblick auf die Ziele der WRRL sowie sonstige im Wasserhaushaltsgesetz und den Landeswassergesetzen geregelte Anforderungen zu beurteilen.

2.1 Ziele der Wasserrahmenrichtlinie

Die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes sind durch die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie durch das 7. WHG-Änderungsgesetz aus dem Jahr 2002 (BGBl. I: 1914) entscheidend geprägt und haben auch Eingang in das neue WHG 2009 (BGBl. I: 2585) gefunden (ausführlich hierzu Albrecht 2015: 9ff.). Ziel der WRRL ist neben einem allgemeinen Verschlechterungsverbot die Erreichung eines guten Gewässerzustands in allen Oberflächengewässern und im Grundwasser (Art. 4 WRRL; §§ 27, 44, 47 WHG). Der gute Zustand für Oberflächengewässer setzt einen guten ökologischen Zustand sowie einen guten chemischen Zustand voraus (Art. 2 Nr. 18 WRRL); der gute Zustand des Grundwassers erfordert einen guten chemischen und mengenmäßigen Zustand (Art. 2 Nr. 20 WRRL). Die detaillierten Vorgaben des Anhangs V WRRL zur Definition des guten Zustands wurden durch die Oberflächengewässerverordnung aus dem Jahr 2011 (BGBl. I: 1429), aktualisiert 2016 (BGBl. I: 1513), und die Grundwasserverordnung aus dem Jahr 2010 (BGBl. I: 1513) in deutsches Recht umgesetzt.

Während für die Bestimmung des chemischen Zustands die Einhaltung bestimmter Schadstoffgrenzwerte gefordert ist (Art. 2 Nr. 24 und 25 WRRL) und der gute mengenmäßige Zustand des Grundwassers v.a. voraussetzt, dass die die Grundwasserentnahmerate die Neubildungsrate nicht übersteigt (Art. 2 Nr. 28 WRRL), sind für den ökologischen Zustand der Oberflächengewässer die Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit aquatischer Ökosysteme maßgeblich (Art. 2 Nr. 21 WRRL). Im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der Gewässer werden bestimmte Gewässertypen gebildet, welche die Empfindlichkeit der naturraumtypischen Lebensgemeinschaften gegenüber anthropogenen Einflüssen differenzieren und repräsentieren (Irmer & v. Keitz 2002: 113). Dabei gelten diejenigen Referenzbedingungen als Bezugspunkt für die Einstufung der Gewässer, die einem anthropogen weitgehend unbeeinflussten Gewässerzustand entsprechen. Anschließend erfolgt die Festlegung typspezifischer Anforderungen anhand biologischer, hydromorphologischer und physikalisch-chemischer Qualitätskomponenten gemäß Anhang V WRRL.

Im Hinblick auf die biologischen Qualitätskomponenten ist das Vorhandensein der im Wasser lebenden Flora und Fauna maßgeblich, d.h. von Phytoplankton, Makrophyten, Phytobenthos, Makrozoobenthos sowie der Fischfauna (vgl. Anhang V Nr. 1.2 WRRL). Die in Nr. 1.2 Anhang V WRRL benannten allgemeinen Definitionen für die biologischen Merkmalsgruppen beinhalten Beschreibungen für ein fünfstufiges Klassensystem mit der Abstufung „sehr gut“ (Referenzzustand), „gut“ (Ziel) sowie „mäßig“, „unbefriedigend“ und „schlecht“, das sich im Hinblick auf seine Abweichung vom natürlichen Zustand definiert. Während der sehr gute ökologische Zustand im Hinblick auf die biologischen Qualitätskomponenten dem anthropogen unbeeinflussten Zustand entspricht, lässt der gute ökologische Zustand geringfügige Abweichungen zu (vgl. Anhang V, Tabelle 1.2 WRRL).

Als hydromorphologische Komponenten sind die Durchgängigkeit, die Morphologie und die Hydrologie vorgesehen (Anhang V Nr. 1.2.1 WRRL). Diese Kriterien dienen allerdings nur für die Einstufung in den sehr guten Status (d.h. die Auswahl anthropogen unbelasteter Referenzgewässer), die anderen Qualitätsstufen werden über die biologischen Merkmale charakterisiert (Irmer 2000: 10). Die physikalisch-chemische Komponenten (z.B. Sauerstoff-, Salz, Phosphor- und Nitratgehalt sowie das Vorkommen synthetischer Schadstoffe und nichtsynthetischer Schadstoffe im Gewässer, vgl. Anhang II Nr. 1.4 WRRL) sehen Einstufungen in den sehr guten und guten Zustand vor; die anderen Stufen werden wiederum über die biologischen Merkmale charakterisiert. Die Grenzwerte für die synthetischen und nichtsynthetischen Schadstoffe (sog. „Eco-Stoffe“) sind aber in jedem Fall einzuhalten, soll der ökologische Zustand als mindestens gut bewertet werden.

Aus den dargelegten (biologischen) Qualitätskomponenten wird deutlich, dass mit den Zielen der WRRL kein Schutz außerhalb der Gewässer lebender Tiere wie des Bibers verbunden ist (Jekel & Munk 2006: 525; kritisch Kibele 2011: 129). Die angestrebte gute ökologische Gewässerqualität hat aber durchaus positive Auswirkungen auf die Gewässer in ihrer Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen – und damit mittelbar auch auf den Biber und seinen Lebensraum. Umgekehrt kann die Wiederansiedlung des Bibers die Ziele der WRRL befördern, indem er durch seine Aktivitäten die Strukturvielfalt innerhalb der Gewässer erhöht. So gliedert der Biberdamm den Bach in unterschiedliche Kleingewässer. Im angestauten Bereich lagern sich nährstoffreiche Schwebstoffe ab und fördern das Pflanzenwachstum, was wiederum Insekten, Vögel und Fische anzieht. Liegengebliebene Baumstämme verwirbeln das Wasser in der Strömung, reichern es mit Sauerstoff an und bieten Fischen Nahrung, Unterschlupf und Brutstätten (Bund Naturschutz in Bayern 2010).

Aus Sicht der WRRL ist insbesondere bedeutend, dass nicht nur Arten der stehenden Gewässer und auetypische Arten gefördert werden, sondern auch typische Fließgewässerartengemeinschaften, z.B. beim Makrozoobenthos (Dalbeck 2011: 2). Damit haben von Bibern veränderte (aufgestaute) Gewässer die Funktion von „Strahlursprüngen“, d.h. Inseln, von denen sich aquatische Lebewesen im Sinne der WRRL ausbreiten (Dalbeck 2011: 2, allgemein zum Strahlwirkungskonzept DRL 2008). Insofern ist die Wiederansiedlung von Bibern geeignet, eigendynamische Entwicklungen des Gewässers zu initiieren und dadurch die ökologischen Bedingungen zu verbessern (Kibele 2011: 129). Als natürliche Sedimentationsräume reduzieren Biberteiche zudem die Sedimentfracht in unterhalb gelegenen Gewässerabschnitten, was sich positiv auf die Wasserqualität und das Interstitial auswirkt (Dalbeck 2011: 2; LfU 2011: 26).

Trotz dieser positiven Auswirkungen werden im Hinblick auf die Ziele der WRRL gelegentlich auch Konflikte mit den Aktivitäten des Bibers geltend gemacht. Die Bedenken erstrecken sich insbesondere auf eine Beeinträchtigung der Gewässerdurchgängigkeit und auf die Beeinträchtigung wichtiger Lebensraumrequisiten anderer Arten, die für die Erreichung des guten ökologischen Zustands wesentlich sind (z.B. Laichhabitate von Salmoniden). Die Frage, inwiefern Biberdämme die lineare Durchgängigkeit der Gewässer tatsächlich beeinträchtigen ist nicht pauschal zu beantworten. Anders als technische Stauwehre bildet der Biberdamm jedenfalls keine strikte und dauerhafte Barriere für die im Gewässer lebenden Tiere, da normalerweise ein Teil des Wassers aus dem Biberteich neben dem Damm abfließen kann (Dalbeck 2011: 2; LfU 2008). In durch den Menschen verbauten Gewässern ist die Möglichkeit solcher Nebenfließgewässerstrecken allerdings eingeschränkt (LfU 2011: 26).

Da sich die WRRL am Leitbild des anthropogen unbeeinflussten Zustands orientiert, stellt sich im Hinblick auf die beschriebenen Konflikte die Frage, inwieweit die Aktivitäten des Bibers im Rahmen des Referenzzustands für die Definition des guten ökologischen Zustands berücksichtigt werden sollten. Da es sich bei den Aktivitäten des Bibers nicht um anthropogene, sondern um natürliche Einflüsse handelt, erscheint es konsequent, den Faktor Biber im Rahmen der Definition des natürlichen Referenzzustands mit zu berücksichtigen (Dalbeck 2011: 2). Da Biber sehr anpassungsfähig sind, gilt dies sowohl für Fließgewässer in bewaldeten, schmalen Kerbtälern im Mittelgebirge als auch für größere Bäche bis hin zu breiten Flüssen im Tiefland. Wird das Vorkommen des Bibers in diesen Gewässern als Bestandteil natürlicher Gewässerlandschaft verstanden, so dürften sich die beschriebenen Konflikte entscheidend entschärfen oder gar nicht erst auftreten.

2.2 Sonstige Anforderungen der Wasserwirtschaft

Während mit den Zielen der WRRL eine weitgehende Übereinstimmung besteht bzw. deren Erreichung durch die Aktivitäten des Bibers sogar gefördert wird, kann es mit anderen Zielen der Wasserwirtschaft, die in erster Linie die Wassernutzung durch den Menschen zum Gegenstand haben, Konflikte geben. Hierzu gehört neben der Erhaltung des Gewässerbettes und der Ufer insbesondere die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, der durch die Dammbauaktivitäten des Bibers beeinträchtigt werden kann (LUBW 2005a: 3). Negativ betroffen sind insbesondere Entwässerungsgräben in der Landwirtschaft, Kanäle an Wasserkraftanlagen und Zuflüsse für Fischteiche. Bei Dämmen und Deichen können Grabungen des Bibers die Standsicherheit gefährden; manche Ein- und Ausstiege der unteririschen Röhren beschädigen die Uferböschung und bieten einen Angriffspunkt für Ausspülungen (LfU 2011: 36). Um die beschriebenen Konflikte zu vermeiden, werden die Biberbauwerke in der Praxis nicht selten beseitigt.

Die Zulässigkeit solcher Beseitigungsmaßnahmen richtet sich nach den Vorschriften des WHG und der Landeswassergesetze, zudem sind die naturschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten (hierzu sogleich Abschnitt 3). Aus wasserwirtschaftlicher Sicht stellt sich insofern zunächst die Frage, ob es sich bei der Maßnahme um eine solche der Gewässerunterhaltung, d.h. der Gewässerpflege und entwicklung (vgl. § 39 Abs. 1 S. 1 WHG), oder des Gewässerausbaus, d.h. der Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer (vgl. § 67 Abs. 2 S. 1 WHG), handelt. Während die Gewässerunterhaltung keiner wasserrechtlichen Gestattung bedarf, erfordert der Gewässerausbau der vorherigen Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens oder (bei nicht UVP-pflichtigen Vorhaben) einer Plangenehmigung (§ 31 Abs.1 WHG).

Nach Auffassung der Rechtsprechung handelt es sich dann um eine gestattungsfreie Gewässerunterhaltungsmaßnahme, sofern ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Errichtung des Biberdamms und dessen Beseitigung besteht (BVerwG, Beschl. v. 27. 10. 2000 Az. 11 VR 14/00, DVBl. 2000, S. 1864; Bayer. VGH, Urteil v. 23.7.1976, Nr. 344 VIII 74, BayVBl. 1977, S. 86, Kibele 2011, S. 126; Breuer 2004, Rn. 961). Hat sich der Zustand des Gewässers hingegen über längere Zeit verfestigt, so ist ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen (vgl. BVerwG, Urteil v. 5.12.2001, Az. 9 A 13/01, DVBl. 2002, S. 566, 568). Dass die Veränderung beim Ausgangssachverhalt auf ein Naturereignis, d.h. die Aktivitäten des Bibers, zurückzuführen ist, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang (Kibele 2011: 125).

Wird die Maßnahme als Gewässerunterhaltung eingestuft, so richtet sich die materielle Rechtmäßigkeit nach § 39 WHG. In Abs. 1 S. 2 ist als Ziel der Gewässerunterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses gleichberechtigt neben ökologischen Zielen wie der Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers genannt (vgl. § 39 Abs. 1 S. 2 Nrn. 1, 2, 4 und Abs. 2 S. 3 WHG). In den Unterhaltungszweck einbezogen wird grundsätzlich auch die Verhinderung schädlicher Auswirkungen des Wasserabflusses, wie sie etwa durch Vernässungen im Einflussbereich des Gewässers eintreten können (Czychowski & Reinhardt 2014, § 39 Rn. 30; Kibele 2011: 127f.).

Soweit es zur Kollision von nutzungsbezogenen und ökologischen Unterhaltungspflichten kommt, besteht kein genereller Vorrang im Hinblick auf die nutzungsbezogenen Ziele. Vielmehr ist im Einzelfall ein schonender Interessenausgleich herbeizuführen (Kibele 2011: 128). Die Gewässerunterhaltung muss sich dabei an den Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der § § 27 bis 31 WHG, d.h. insbesondere der Erreichung des guten ökologischen Zustands ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden (§ 39 Abs. 2 S. 1 WHG). Insofern ist allerdings zu berücksichtigen, dass Ausnahmen vom Ziel des guten (ökologischen) Zustands unter bestimmten Voraussetzungen, worunter insbesondere das Interesse bestimmter wasserwirtschaftlicher Nutzungen fällt, möglich sind (vgl. § 30 WHG).

Liegt ein planfeststellungspflichtiger Gewässerausbau vor (z.B. weil über viele Jahre eine Verfestigung des durch den Biberdamm herbeigeführten Wasserstands eingetreten ist), richtet sich die Zulässigkeit nach den § § 67ff. WHG. Danach sind Gewässer so auszubauen, dass natürliche Rückhalteflächen erhalten bleiben, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich verändert wird, naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt und sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands des Gewässers vermieden oder, soweit dies nicht möglich ist, ausgeglichen werden (§ 67 Abs. 1 WHG). Der Plan darf nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit (z.B. eine erhebliche Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen) nicht zu erwarten ist und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften erfüllt werden (§ 68 Abs. 3 WHG). Liegen diese Voraussetzungen vor, so liegt es im planerischen Ermessen der Behörde, die Genehmigung für die Beseitigung des Biberdamms zu erteilen.

Von der Gewässerunterhaltung und dem Gewässerausbau ist die Beseitigung von Biberschäden an Deichen und Dämmen, die als Hochwasserschutzanlagen einzustufen sind, abzugrenzen. Deren Zulässigkeit richtet sich nach Landesrecht. Insofern ist beispielhaft § 79 Sächsisches Wassergesetz zu nennen, der zulässige Unterhaltungsmaßnahmen an Hochwasserschutzanlagen regelt. Demnach umfasst die Unterhaltung einer öffentlichen Hochwasserschutzanlage deren Erhaltung bzw. die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Hierzu gehört neben den zum Schutz gegen Angriffe des Wassers notwendigen Maßnahmen, z.B. auch die Beseitigung von Schäden des Deiches sowie die Abwehr von Tieren wie dem Biber, die den Deich schädigen können (vgl. LUBW 2005b: 13f.; TMLNU 2003: 6). Entsprechende Maßnahmen bedürfen keiner wasserrechtlichen Genehmigung. Die Einhaltung der naturschutzrechtlichen Vorschriften bleibt hiervon allerdings unberührt.

3 Der Biber aus Sicht des Naturschutzrechts

Durch das Naturschutzrecht ist der Biber gleich doppelt geschützt. Dies betrifft zum einen die Verpflichtung zur Ausweisung von FFH-Gebieten mit dem Biber als Erhaltungsziel nach Anhang II der FFH-Richtlinie. Zum anderen ist der Biber aber auch eine streng geschützte Art nach Anhang IV FFH-Richtlinie. Maßnahmen, die den Biber oder seinen Lebensraum beeinträchtigen können, sind somit nur unter den Voraussetzungen des Gebietsschutzrechts (3.1) und des Artenschutzes (3.2) zulässig.

3.1 Anforderungen des Gebietsschutzrechts

Lassen gegen den Biber und seinen Lebensraum gerichtete Maßnahmen Konflikte in FFH-Gebieten mit dem Biber als Erhaltungsziel befürchten, so ist eine Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL bzw. den § § 34ff. BNatSchG (BGBl. I 2009: 2542) durchzuführen. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei den Abwehrmaßnahmen um ein „Projekt“ i.S. des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL, § 34 Abs.1 BNatSchG handelt.

Der Projektbegriff wird weit und wirkungsbezogen ausgelegt (Messerschmidt 2011: 679). Es genügt jede in Natur und Landschaft eingreifende Aktivität, die eine Gefährdung des Gebietes in seinen für die Ausweisung maßgeblichen Bestandteilen darstellt (Schumacher & Schumacher 2011, § 34 Rn. 17). Dies dürfte bei der Beseitigung eines seit mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten existierenden Biberdamms, der wasserrechtlich als Gewässerausbau zu qualifizieren ist, unproblematisch der Fall sein. Es können aber auch Eingriffe unter den Projektbegriff fallen, die als Gewässer- oder Deichunterhaltung einzustufen sind, auch wenn diese keine dauerhafte Veränderung von Natur und Landschaft herbeiführen (Schumacher & Schumacher 2011, § 34 Rn. 18). Dies gilt auch dann, wenn die Unterhaltungsmaßnahmen nach nationalem Recht nicht genehmigungspflichtig sind (vgl. § 34 Abs. 6 BNatSchG). Eine Einschränkung erfährt der weite Projektbegriff erst im Rahmen der Vorprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL, der im Sinne der wirkungsbezogenen Projektbewertung die „Möglichkeit der erheblichen Beeinträchtigung des Gebiets“ als Voraussetzung für die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung nennt (Gellermann 2001: 79; Lütkes & Ewer 2011, § 34 Rn. 6ff., 13).

Parallel zu Art. 6 Abs. 2 FFH-RL bzw. § 33 Abs.1 BNatSchG gilt auch hier, dass schon die erhebliche Beeinträchtigung von einzelnen Erhaltungszielen als Beeinträchtigung des Gebietes als solches zu bewerten ist (BVerwG, Urteil v. 17.01.2007 – 9A 20/05 „Westumfahrung Halle“, Rn. 40f.; Schumacher & Schumacher 2011, § 34 Rn. 56). Da es stets auf die konkrete Situation des Erhaltungszustands im Zeitpunkt der Entscheidung über die Durchführung des Projektes ankommt (Messerschmidt 2011: 680f.), können selbst unveränderte Unterhaltungsmaßnahmen später zu einem der Verträglichkeitsprüfung zu unterziehenden Vorhaben werden, wenn sich die ökologischen Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit verändert haben (Schumacher & Schumacher 2011, Rn. 57; BVerwG, Urteil v. 12.03.2008 – 9A 3/06, Rn. 89). Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn ein Biberdamm an einem Gewässer erstmals errichtet wurde und im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Gewässerunterhaltung entfernt werden soll.

Besteht die Möglichkeit der Beeinträchtigung des FFH-Gebiets, so ist die Verträglichkeit der Maßnahme zu prüfen. Wird im Rahmen der Prüfung eine Beeinträchtigung der den Biber betreffenden Erhaltungsziele festgestellt, so ist die Maßnahme grundsätzlich unzulässig (Art. 6 Abs. 3 FFH-RL, § 34 Abs. 2 BNatSchG). Ausnahmsweise kann diese allerdings unter den Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie, § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG zugelassen werden. Da es sich beim Biber um eine Art handelt, die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt ist, gelten hierfür die strengen Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 Unterabsatz 2 FFH-Richtlinie, § 33 Abs.4 BNatSchG. Danach muss die Ausnahme zum Schutz der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit oder der Umwelt erforderlich sein.

Im Hinblick auf die mit den Biberaktivitäten verbundenen Gefahren durch umstürzende Bäume, die Beschädigung von Hochwasserschutzeinrichtungen oder die Beeinträchtigung geschützter Tiere und Pflanzen kommen grundsätzlich alle drei in Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 2 FFH-Richtlinie, § 33 Abs. 4 BNatSchG genannten Ausnahmegründe in Betracht. Andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses können nur nach Stellungnahme der Kommission geltend gemacht werden. In jedem Fall darf eine Alternativlösung zu der ins Auge gefassten Maßnahme nicht vorhanden sein und der Mitgliedstaat muss alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat hat die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen zu unterrichten (Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 FFH-Richtlinie, § 34 Abs. 5 BNatSchG).

Eine FFH-VP ist grundsätzlich für jede gegen die Biberaktivitäten gerichtete Maßnahme durchzuführen. Handelt es sich hierbei um wiederkehrende Maßnahmen wie z.B. die wiederkehrende Beseitigung von Biberdämmen oder Schäden an Deichen aus Gründen des Hochwasserschutzes, so unterliegen diese, sofern es sich um einheitliche Maßnahmen handelt, nach der Rechtsprechung des EuGH nur einer einmaligen FFH-VP (vgl. EuGH, Urteil v. 14.01.2010 – C-226/08 „Papenburg“, Rn. 47f.; ausführlich hierzu Albrecht & Gies 2014). Hinsichtlich der Einheitlichkeit der Maßnahmen kommt es darauf an, ob sich die Frage nach der Möglichkeit einer Beeinträchtigung von Erhaltungszielen durch die Ausführung einer konkreten Unterhaltungsmaßnahme neu stellt oder ob diese Frage mit Blick auf die absehbaren, im Wesentlichen unveränderlichen Unterhaltungsmaßnahmen schon bei Projektgenehmigung abschließend beantwortet werden konnte (Frenz 2011: 277; Würtenberger 2010: 318). Eine einheitliche Maßnahme könnte z.B. dann vorliegen, wenn Biber auf einer bestimmten Gewässerstrecke wiederholt (Ersatz-)Dämme errichten, die dann jedes Mal im Rahmen der Gewässerunterhaltung wieder entfernt werden.

3.2 Artenschutzrechtliche Voraussetzungen

Durch das Artenschutzrecht ist der Biber auch außerhalb von FFH-Gebieten geschützt. Der Biber gehört dabei nicht nur zu den besonders geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchst. b, aa BNatSchG), sondern auch zu den streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 Buchst. b BNatSchG mit Bezug auf Anhang IV FFH-Richtline). Auf Grund dessen gelten im Rahmen der Vorschriften über den besonderen Artenschutz nach §§ 44ff. BNatSchG auch die speziellen Anforderungen i.S. von Art. 16 FFH-Richtlinie.

Zu beachten sind vor allem die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote des § 44 Abs. 1 und 2 BNatSchG. Danach darf der Biber grundsätzlich nicht gefangen oder getötet werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNat SchG). Weiterhin ist es verboten, den Biber insbesondere während seiner Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit erheblich zu stören (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Schließlich sind auch seine Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützt (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Damit ist es nicht nur verboten, die Wohnhöhle des Bibers zu beseitigen, sondern auch dessen Dämme. Denn der Biberdamm dient zur Regulierung des Wasserstands und damit auch zur Gewährleistung der zum Schutz des Baus erforderlichen Wassertiefe (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 31. März 2011, Az. OVG 11 B 19.10, Rn. 67; Kibele 2011: 130).

Unter die Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG fallende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn eine gesetzliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegt. Danach darf eine Ausnahme nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gewährt werden (vgl. § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG). Hierzu zählt z.B. die Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei- und wasserwirtschaftlicher Schäden, die durch die Aktivitäten des Bibers, etwa die Vernässung von Landwirtschaftsflächen, die Verstopfung von Drainagen oder die Fällung von Bäumen, verursacht werden können. Auch die Gesundheit des Menschen und die öffentliche Sicherheit können Ausnahmen begründen, etwa wenn Erdhöhlen die Funktionsfähigkeit von Deichen beeinträchtigen oder Wege einzubrechen drohen. Schließlich können Ausnahmen auch zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt vor den Auswirkungen der Biber-Aktivitäten, z.B. zum Schutz naturschutzfachlicher wertvoller Pflanzen und Tiere, oder auf Grund ihrer maßgeblichen günstigen Auswirkungen auf die Umwelt insgesamt zugelassen werden.

Die Erteilung einer Ausnahme setzt allerdings voraus, dass zumutbare Alternativen, die den Biber nicht oder nur in geringerem Maße beeinträchtigen, nicht gegeben sind (vgl. § 45 Abs. 7 S. 2 Hs. 1 BNatSchG). Insofern ist z.B. zu prüfen, ob mit Hilfe einer maßvollen Absenkung des Wasserstands bei gleichzeitiger (weitgehender) Wahrung des Lebensraumschutzes des Bibers die vernässte Fläche entscheidend reduziert werden kann (Kibele 2011: 131). Zu diesem Zweck können beispielsweise Überläufe oder Drainagen in den Biberdamm eingebaut werden (LfU 2009: 43; LUBW 2005a: 3). Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Art trotz der Ausnahme ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilt (vgl. § 45 Abs. 7 S. 2 Hs. 2 BNatSchG Artikel 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie). Die bloße Nichtverschlechterung des Erhaltungszustands der Population reicht insofern nicht aus, da es sich beim Biber um eine nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Art handelt (Kibele 2011: 131).

Die Ausnahme kann nach § 45 Abs. 7 S.1 BNatSchG im Einzelfall durch die zuständige Naturschutzbehörde zugelassen werden. § 45 Abs. 7 S. 4 BNatSchG ermächtigt die Landesregierung aber auch, Ausnahmen allgemein durch Rechtsverordnung zu regeln (VG Augsburg, Beschluss vom 13. Februar 2013, Az. Au 2 S 13.143, Rn. 38). Im Hinblick auf Schäden an Kläranlagen, Triebwerkskanälen von Wasserkraftanlagen sowie gefährdeten Hochwasserschutzanlagen gilt z.B. in Bayern eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung, wonach Berechtigte im Zeitraum vom 01. September bis 15. März Biber fangen oder töten dürfen und Biberdämme sowie nicht besetzte Biberburgen beseitigen dürfen (LfU 2011: 45). Die Ausnahmen sind gegenüber der EU-Kommission zu dokumentieren und an diese zu berichten (Art.16 Abs. 2 und 3 FFH-Richtlinie).

Lässt sich ein überwiegendes öffentliches Interesse i. S. von § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht feststellen, so kann eine auf § 67 Abs. 2 BNatSchG zu stützende Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG in Betracht kommen. Demnach kann die zuständige Behörde auf Antrag eine Befreiung gewähren, wenn die Verbote des § 44 BNatSchG z.B. zu einer unzumutbaren Belastung eines privaten Grundstückseigentümers führen und damit enteignend i.S. von Art. 14 Grundgesetz wirken (Kibele 2011: 132). Voraussetzung für das Vorliegen einer im Einzelfall nicht beabsichtigten Härte ist allerdings, dass deren Maß beträchtlich die Grenze dessen überschreitet, was zu den üblichen Beeinträchtigungen zählt, und darüber hinaus keine typische Härtefolge eines Verbots ist (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 31. März 2011, Az. OVG 11 B 19.10, Rn. 90). Die Entscheidung über die Erteilung der Befreiung liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde.

4 Schlussfolgerungen

Die Wasserwirtschaft in Deutschland wurde durch die Umsetzung der WRRL in nationales Recht verstärkt an ökologischen Zielstellungen ausgerichtet. Die WRRL betrachtet die Gewässer in ihrer gesamten Ausdehnung als Lebensräume für Tiere und Pflanzen, wie es auch das Naturschutzrecht fordert. Mit dem guten ökologischen Zustand der Oberflächengewässer, der als Referenzzustand den vom Menschen weitgehend unbeeinflussten Zustand ins Visier nimmt, wird ein Leitbild formuliert, das eigendynamische Prozesse und Sukzessionsentwicklungen hin zu gewässertypspezifischen Lebensgemeinschaften voraussetzt und begünstigt (Prozessschutz).

Da Biber durch ihre Baumfällungs- und Dammbauaktivitäten entsprechende eigendynamische und Sukzessionsprozesse initiieren, ergeben sich weitreichende Synergien mit den Zielen der WRRL. Durch die beschriebenen Aktivitäten tragen Biber quasi kostenlos zur Herstellung von Strahlursprüngen bei, die durch künstliche Maßnahmen allenfalls mit erheblichem Aufwand zu erreichen sind. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass den Bibern an den entsprechenden Gewässern hinreichend Raum zur Verfügung steht. Konflikte mit der WRRL können weitgehend vermieden werden, wenn der Biber ausreichend in das Leitbild des anthropogen unbeeinflussten Zustands integriert wird. WRRL und Naturschutz verfolgen damit grundsätzlich gleichgerichtete Ziele.

Neben den ökologischen Zielstellungen unterliegt die Wasserwirtschaft aber auch anderen Anforderungen, die aus den Erfordernissen der modernen Kulturlandschaft sowie den nutzungs- und Sicherheitsinteressen des Menschen resultieren. Hierzu gehören insbesondere die Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses sowie die Abwehr von Erdbauaktivitäten an Ufern und Böschungen, ufernahen Wegen, auf landwirtschaftlichen Flächen sowie an Hochwasserschutzdeichen und Dämmen. Auch Ziele des konservierenden Naturschutzes wie der Schutz von kulturlandschaftlich geprägten Sekundärbiotopen können im Einzelfall mit den Aktivitäten des Bibers konfligieren. In diesem Rahmen werden nicht selten Forderungen laut, die Lebensstätten des Bibers zu entfernen oder diesen gar zu töten.

Gegen den Biber gerichtete Maßnahmen sind allerdings nur dann zulässig, wenn die Anforderungen des Wasser- und Naturschutzrechts eingehalten werden. Die darin geregelten Ge- und Verbote erscheinen ausreichend flexibel, im Einzelfall einen angemessenen Interessenausgleich herbeizuführen. Da die meisten Konflikte mit den Aktivitäten des Bibers im unmittelbaren Bereich entlang der Gewässerufer auftreten, können diese zudem von vornherein maßgeblich dadurch entschärft werden, dass den Gewässern ein hinreichend breiter, extensiv oder nicht genutzter Randstreifen zugebilligt wird, wie es auch zur Erreichung des guten ökologischen Zustands nach WRRL erforderlich ist. Entsprechende Konflikte sind daher in erster Linie ein Hinweis darauf, dass dem Gewässer zu wenig Raum zur Verfügung steht und Nutzungen und Infrastrukturen zu nah an dieses heranreichen. Naturschutz und Wasserwirtschaft sollten daher an einem Strang ziehen, um den Flüssen wieder mehr Raum zu verschaffen.

Literatur

Albrecht, J. (2015): Die ökologische Neuausrichtung des Wasserrechts durch die Wasserrahmenrichtlinie. EurUP 13, 96-119.

–, Gies, M. (2014): Zulässigkeit von Unterhaltungsmaßnahmen an Infrastruktureinrichtungen und Gewässern in Natura-2000 Gebieten im Lichte der Rechtsprechung des EuGH. Natur und Recht 36, 235-246.

Breuer, R. (2004): Öffentliches und privates Wasserrecht. C.H. Beck, München, 3. Aufl.

Bund Naturschutz in Bayern e. V. (2010): Der Biber – ein Freund und Helfer.

Czychowski, M., Reinhardt, M. (2014): Wasserhaushaltsgesetz unter Berücksichtigung der Landeswassergesetze. Kommentar, C.H. Beck, München, 11. Aufl.

Dalbeck, L. (2011): Biber und Wasserrahmenrichtlinie – Hinweise zum Umgang mit einer sich ausbreitenden Schlüsselart für die WRRL. Online unter http://www.biostation-dueren.de/files/biber_wrrl.pdf (letzter Zugriff: 16.11.2015).

DLR (Deutscher Rat für Landespflege, 2008): Kompensation von Strukturdefiziten in Fließgewässern durch Strahlwirkung. Schr.-R. DRL 81.

Frenz, W. (2011): FFH-relevante Projekte im Spiegel aktueller Judikatur. NVwZ 30, 275-277.

Gellermann, M. (2001): Natura 2000: Europäisches Habitatschutzrecht und seine Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland. Blackwell, Berlin, Wien, 2. Aufl.

Irmer, U. (2000): Die neue EG-Wasserrahmenrichtlinie: Bewertung der chemischen und ökologischen Qualität von Oberflächengewässern. Acta hydrochim. hydrobiol. 28, 7-14.

–, v. Keitz, S. (2002): Die Anforderungen an den Schutz der Oberflächengewässer. In: v. Keitz, S., Schmalholz, M., Hrsg., Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Schmidt, Berlin, 109-143.

Jekel, H., Munk, H.-H. (2006): WRRL und Naturschutzbelange. In: v. Keitz, S., Schmalholz, M., Hrsg., Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Schmidt, Berlin, 2. Aufl., 525-533.

Kibele, K. (2011): Der Biber auf dem Vormarsch – einige Bemerkungen zum Verhältnis von Wasser- und Naturschutzrecht. ZfW 50 (3), 121-134.

LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2008): Kleine Gewässer. Durchgängigkeit im Rahmen der Unterhaltung.

– (2011): Biber in Bayern. Biologie und Management. 2. Aufl.

LUBW (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 2005a): Der Biber in Baden-Württemberg. Handreichung zum Umgang mit dem Biber. Naturschutz-Praxis, Merkblatt 3.

– (2005b): Flussdeiche. Überwachung und Verteidigung.

Lütkes, S., Ewer, W. (2011): Bundesnaturschutzgesetz. Kommentar. C.H. Beck, München.

Messerschmidt, K. (2011): Europäisches Umweltrecht. C.H. Beck, München.

Schumacher, J., Schumacher, A. (2011): Kommentierung zu § 34 BNatSchG. In: Schumacher, J., Fischer-Hüftle, P., Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar, W. Kohlhammer, Stuttgart, 2. Aufl., 650-688.

Sommerhäuser, M. (2006): Typisierung und Referenzbedingungen. In: v. Keitz, S., Schmalholz, M., Hrsg., Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Erich Schmidt, Berlin, 2. Aufl., 157-173.

TMLNU (Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt Thüringen, 2003): Anleitung für die Verteidigung von Flussdeichen, Stauhaltungsdämmen und kleinen Staudämmen.

Würtenberger, T. D. (2010): Schutzgebietsausweisungen vs. Rechtssicherheit und Vertrauensschutz – Anmerkungen zu dem Papenburg-Urteil des EuGH vom 14.1.2010. Natur und Recht 32, 316-320.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.