Erfolgskontrolle von Ausgleichsflächen im Rahmen der Bauleitplanung in Bayern

Abstracts

Ziel der Untersuchung ist es, festzustellen, wie gut die Eingriffsregelung in der Umsetzung im Landkreis Passau über einen Zeitraum von 15 Jahren funktioniert (hat). Dazu werden im Rahmen der Bauleitplanung ausgewiesene Ausgleichsflächen untersucht. Vor Ort wurde die qualitative und flächenhafte Umsetzung von 88 Ausgleichsflächen geprüft, die über 24 der 38 Gemeinden des Landkreises verteilt sind, indem Formulierungen in den Festsetzungen im Bebauungsplan, in der Begründung und/oder dem Umweltbericht analysiert wurden. Zur Prüfung diente ein Bewertungsbogen.

Die Ergebnisse zeigen, dass nur knapp über die Hälfte der Flächen tatsächlich realisiert und nur ein Viertel sehr gut oder gut umgesetzt wurde. Bei der Prüfung möglicher Einflüsse stellte sich heraus, dass die Tatsache, ob die Ausgleichsmaßnahmen präzise formuliert waren, keinen Einfluss auf die Umsetzung hatte. Die Siedlungsnähe hat bei der Prüfung keine Auswirkung auf das Ergebnis, ebenso wenig die Wahl des Maßnahmentyps (z.B. Streuobstwiese).

Für die Zukunft sind daher regelmäßige Kontrollen notwendig, um die Realisierung und die Qualität der Ausgleichsflächen zu verbessern. Damit könnten externe Sachverständige beauftragt werden. Auch die Pflicht zur Bilddokumentation wäre hilfreich.

Success monitoring of compensation sites in the context of urban development planning in Bavaria – Analysis using the example of the county of Passau in Lower Bavaria

The study aims to find out the effectiveness of the impact regulation regarding its implementation in the county of Passau over a period of 15 years. It investigates compensation sites which were defined in the planning procedure, checking 88 compensation sites in terms of their quality and size. The compensation sites are spread over 24 of the 38 local communities in the county. The study analyzed the designations in the urban development plan, in its justification or in the associated environmental report, using an evaluation sheet.

The results show that slightly more than 50 % of the sites have been actually realized with only one quarter being implemented in a very good or in a good quality. The examination of possible influences showed that the accuracy of the wording had no influence on the implementation nor the distance from settlements or the type of measures planned.

To improve both quality and amount of implemented measures, the study proposes regular controls, and suggests to commission external experts for the controlling or to require a picture documentation of the measures implemented.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Aufgabenstellung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist eindeutig: Flächen, die nicht mehr dem Naturhaushalt zur Verfügung stehen und deren Landschaftsbild beeinträchtigt wird, werden durch die Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Baugesetzbuch kompensiert. In der Bauleitplanung werden die Begriffe Ausgleich und Ersatz zusammengefasst. Solange der Eingriff durch Bebauung besteht, muss grundsätzlich auch der Ausgleich bestehen (Fischer-Hüftle 2011). Bebauungspläne, die den Ausgleich nicht umgesetzt haben, könnten beklagt werden (Busse et al. 2013).

Vor diesem Hintergrund kommt nicht nur naturschutzfachlich, sondern auch baurechtlich einer korrekten Anwendung der Eingriffsregelung eine besondere Bedeutung zu. Während in der Vergangenheit vielfach die Berechnungsmethoden im Mittelpunkt wissenschaftlicher Analysen standen bzw. die Art der ausgewählten Ausgleichsformen (Busse et al. 2013, Pröbstl et al. 2007), befasst sich die vorliegende Arbeit mit der systematischen Betrachtung von allen rechtskräftigen und umgesetzten Bebauungsplänen in 38 Gemeinden eines Landkreises in Niederbayern, um Anhaltspunkte zum Umsetzungsgrad zu erhalten. Das Ergebnis müsste, da alle herangezogenen Bebauungspläne auch umgesetzt wurden, eigentlich bei 100 % liegen. Die vorliegende Arbeit überprüft, ob und inwieweit die tatsächliche Umsetzung von dieser Quote abweicht.

Weiterhin soll in diesem Beitrag der Frage nachgegangen werden, ob bestimmte Einflussgrößen die Umsetzungsrate beeinflussen. Hierzu wurden folgende Hypothesen entwickelt:

Ausgleichsmaßnahmen, die näher an Siedlungsflächen liegen und die daher eher einer fachlichen oder sozialen Kontrolle unterliegen, werden eher umgesetzt.

Ausgleichsmaßnahmen, die einfach und kostengünstig herzustellen sind, werden eher umgesetzt.

Ausgleichsmaßnahmen, bei denen die Entwicklungsziele und die umzusetzenden Maßnahmen detailliert beschrieben sind, führen eher zur Umsetzung als solche mit unpräzisen Angaben in Festsetzung und Begründung.

2 Hintergrund und bisherige Erfahrungen

2.1 Rechtlicher Hintergrund

Die Geschichte der Eingriffsregelung beginnt mit ihrer gesetzlichen Einführung über das Bundesnaturschutzgesetz 1976. Bereits in den 1990er-Jahren beschäftigten sich erste Forschungsarbeiten mit der Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und formulierten Forderungen nach mehr Kontrollen (Dierssen & Reck 1998, Jessel 1996, Lambrecht 1996, MLUR 1999-2002, Schwoon 1997).

Der Begriff der Ausgleichsfläche wurde vor 1998 nur für Flächen verwendet, auf denen Ausgleichsmaßnahmen – nicht jedoch Ersatzmaßnahmen – festgelegt bzw. durchzuführen sind. Erst mit der BauROG-Novelle vom 01. Januar 1998 sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bauplanungsrechtlich gleich zu behandeln (vgl. BauGB §200a) und werden seitdem überwiegend unter dem Begriff Ausgleichsmaßnahmen bzw. Ausgleichsflächen zusammengefasst. Neben dieser Änderung wurde auch die zeitliche und räumliche Entkopplung des Eingriffs und des Ausgleichs durch die §§1a Abs. 3, 9 Abs.1a, 135 Abs. 2 und 200a BauGB geregelt, was die rechtliche Grundlage für die Einrichtung von Ökokonten schuf.

Bayern nahm als einziges Bundesland die Möglichkeit des zeitlich befristeten Aufschubs (bis Mai 1998) in vollem Umfang in Anspruch, wobei es den Gemeinden freigestellt war, die Regelungen auch sofort anzuwenden (Czermak 1996). Laut Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (1999) ist die Eingriffsregelung in Bayern ab dem 01. Januar 2001 verpflichtend anzuwenden. Für die Anwendung der Eingriffsregelung hat das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (2003) einen Leitfaden entwickeln lassen, der bis heute gilt. Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) vom 24. Juni 2004 wurde die Umweltprüfung (UP) für alle Bauleitpläne verpflichtend eingeführt (BGBl. I, Busse et al. 2013). Eine Ausnahme bilden nur Bebauungspläne der Innenentwicklung bis zu einem gewissen Schwellenwert (§13a BauGB). Dies ist hier insofern relevant, da die Eingriffsregelung nun auch im Rahmen der UP abzuhandeln ist (Busse et al. 2013).

Im Jahr 2006 hat der Bund durch die Föderalismusreform die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege erhalten und die davor geltende Rahmengesetzgebung abgeschafft. Seit dem 01. März 2010 gelten nun die verschiedenen Gesetze des BNatSchG und des BauGB, die – durch die Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29.07.2009 und des BauGB – den rechtlichen Hintergrund in Verbindung mit den föderalen gesetzlichen Regelungen für die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung darstellen (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 2010). Eine detaillierte Übersicht über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Vorschriften und die praktische Anwendung der Eingriffsregelung bieten Busse et al. (2013).

Für die vorliegenden Fragestellungen ist jedoch relevant, wie es mit der rechtlichen Grundlage der Erfolgskontrolle aussieht und in welchen Zuständigkeitsbereich die Sicherung der Ausgleichsflächen fällt. Die Sicherung der Ausgleichsflächen regelt für fachbehördliche Zulassungsverfahren §15 Abs. 4 BNatSchG: „Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger.“

Um die Sicherung der Ausgleichsflächen zu gewährleisten, ist die Erfassung der Ausgleichsmaßnahmen in einem landesweiten Verzeichnis nach §17 Abs. 6 BNatSchG seit 2010 für alle Bundesländer verpflichtend (Busse et al. 2013). Bayern hat bereits 1998 mit seinem Art. 6b Abs. 7 BayNatSchG die Einführung eines Ökoflächenkatasters geregelt. Das Ökoflächenkataster wird seit 1999 geführt und die Datenführung wurde im Laufe der Jahre stetig verbessert (Dannecker 2009). Die Ziele des Ökoflächenkatasters umfassen einerseits die Gewinnung eines Überblicks über die ökologisch bedeutsamen Flächen Bayerns sowie die vollständige Erfassung aller relevanten Ökoflächendaten und dienen andererseits auch als Grundlage bei Recherchen und statistischen Auswertungen u.a. zum Vollzug der Eingriffsregelung und zur Sicherung der naturschutzfachlichen Ziele auf den Grundstücken sowie zur Schaffung von Biotopverbundsystemen (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014).

Die Meldung der Ausgleichsflächen erfolgt durch die Genehmigungsbehörde an das Bayerische Landesamt für Umwelt. Im Falle der Bauleitplanung erfolgt die Mitteilung durch die Gemeinde (Art. 9 BayNatSchG). Probleme bereitet dabei, dass oft keine Meldung durch die Gemeinde bzw. die Genehmigungsbehörde erfolgt und dass die Sachdaten und Karten oft unvollständig sind (Dannecker 2009).

Wer für die Kontrolle der Ausgleichsflächen zuständig ist, ist rechtlich nicht sehr transparent geregelt. Laut §17 Abs.7 BNatSchG unterliegt die Kontrolle der Ausgleichsflächen der Genehmigungsbehörde bzw. der Behörde, die selbst einen Eingriff durchführt: „Die nach Absatz 1 oder Absatz 3 zuständige Behörde prüft die frist- und sachgerechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. []“

Eine Genehmigungsbehörde im naturschutzrechtlichen Sinne gibt es aber nicht in der Bauleitplanung. Vielmehr ist die Bauleitplanung eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinde. Damit wäre gemeindliche Selbstverwaltungstätigkeit formal lediglich der Kommunalaufsicht unterworfen. Art. 11 Abs. 1 BayNatSchG spricht zwar der Naturschutzbehörde eine Beteiligung bei Zulassungsverfahren in der Eingriffsregelung zu: „Die nach §17 Abs. 1 BNatSchG für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde ist die Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwaltungsstufe. […]“

Demnach wäre die Untere Naturschutzbehörde für die „frist- und sachgerechte Durchführung [] der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen“ zuständig, soweit kein Fall des §17 Abs. 1 BNatSchG (behördliche Genehmigung oder behördlicher Eingriff) vorliegt (§17 Abs. 7 BNatSchG).

Allerdings sind nach §18 Abs.2 BNatSchG die §§14 bis 17 BNatSchG auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach §30 des Baugesetzbuches, während der Planaufstellung nach §33 des Baugesetzbuches und im Innenbereich nach §34 des Baugesetzbuches gar nicht anzuwenden. Insofern läuft Art. 11 Abs. 1 BayNatSchG für den Fall der Bauleitplanung leer. Damit kann die Naturschutzbehörde lediglich die Generalklausel des §3 BNatSchG heranziehen, um zu prüfen, ob eine Gemeinde eine ihr nach Art. 9 BayNatschG obliegende Verpflichtung zur Übermittlung von Angaben über den Ausgleich in der Bauleitplanung erfüllt hat.

Wie und in welchem Umfang dies zu prüfen sei, ist jedoch nicht genauer geregelt. Ein entsprechender Leitfaden bzw. eine Handlungsanleitung ist vom Bayerischen Landesamt für Umwelt bisher nicht erstellt worden. Es wurde lediglich ein nach Jessel (2002) abgewandeltes Prüfschema herausgegeben (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2006).

Unabhängig von der Kontrollpflicht besteht die Möglichkeit, gegen einen Bebauungsplan, dessen Ausgleichsflächen nicht umgesetzt wurden, zu klagen. Durch das Prinzip der Solidargemeinschaft trifft dies – insbesondere bei Sammelausgleichsmaßnahmen und dann, wenn Bauwerber keine (Teil-)leistungen bezogen auf die Ausgleichspflicht erbringen müssen – in der Regel die Gemeinde.

2.2 Bisherige Erfahrungen mit der Nachkontrolle von Ausgleichsflächen

In einigen Bundesländern wurden bereits Kontrollen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt. Die verschiedenen Kontrolluntersuchungen weisen auf deutliche Mängel bei der Umsetzung hin (Tab. 1).

Auch andere Forschungsarbeiten spiegeln dieses Ergebnis wider (Dierssen & Reck 1998, Voigtländer 2004, Werking-Radtke 2003). Schmidt et al. (2004) haben die häufigsten Ursachen für eine nicht fachgerechte Umsetzung an 117 Teilflächen untersucht. Diese reichen von

Planungsfehlern (z.B. ersteinrichtende Maßnahmen nicht auf das Entwicklungsziel abgestimmt, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen fehlend oder nicht auf das Entwicklungsziel abgestimmt, nicht angepasst an die Standortbedingungen (Wasser- und Nährstoffhaushalt, keine Spenderbiotope, Pufferzonen, Flächengröße), mehrdeutige Festsetzung zu Herstellung und/oder Pflege) über

Herstellungsfehler (z.B. fehlerhafte Umsetzung der ersteinrichtenden Maßnahmen, ersteinrichtende Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt) bis hin zu

Pflegefehlern (z.B. fehlerhafte Umsetzung der Pflegemaßnahmen, Pflegemaßnahmen nicht vollständig umgesetzt).

Um die Umsetzungsrate und die Qualität der Ausgleichsflächen zu verbessern, findet man vielfach die Forderung nach umfangreichen Kontrollen (Bauriegel et al. 2000, Deutscher Rat für Landespflege 2003, Jessel 2002, Tesch 2003). Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt (2006: 12ff.) sieht die Kontrolle als „zentrale(n) Baustein der Qualitätssicherung“ und hat ein „Prüfschema für Erfolgskontrollen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ nach Jessel (2002) zusammengestellt. Diese Hinweise wurden als Grundlage für die hier eingesetzte Methode verwendet.

3 Methode

3.1 Auswahl der Kontrollmethoden

Das Thema Erfolgskontrolle im Naturschutz ist sehr unterschiedlich definiert. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich alle auf die Kontrolle von landschaftspflegerischen Maßnahmen bzw. Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung (Blank 2006, Conrad 2006, Egner 1999, Tesch 2003, Tischew et al. 2004). Nachdem in der Literatur die verschiedenen Begriffe teilweise synonym verwendet werden und missverständlich sind, sind nachstehend die verschiedenen Aspekte im Rahmen der Eingriffsregelung definiert und beschrieben (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2006, Jessel 2006, Tesch 2003).

Plan- oder Verfahrenskontrolle überprüft die Anwendung der Eingriffsregelung innerhalb des Verfahrens (z.B. im Rahmen der Bauleitplanung oder landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP)) auf kontrollfähige Angaben hinsichtlich Ermittlung des Ausgleichsbedarfs, Entwicklungszielen, naturschutzfachlicher Funktionalität des Ausgleichs unter Berücksichtigung von Art, Umfang, Lage, Ausgangszustand und Zielzustand (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2006, Jessel 2006, Pröbstl et al. 2007).

Herstellungs-, Durchführungs- oder Umsetzungskontrolle dient zur Prüfung der Durchführung der Maßnahmen im Hinblick auf Flächengröße, Pflanzarbeiten, Lage der Fläche, Zeitpunkt der Maßnahmendurchführung etc. (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2006, Jessel 2006).

Funktions-, Wirkungs-, Entwicklungs- bzw. Zielerreichungskontrolle soll die Funktion bzw. Wirkung der Maßnahme bezüglich des angestrebten Zielzustands prüfen (Jessel 2006). Dies betrifft z.B. die Wirksamkeit für bestimmte Artengruppen, etwa die Annahme eines hergestellten Laichgewässers durch Amphibien durch Darstellung des Reproduktionserfolgs.

Effizienzkontrolle bewertet den Mitteleinsatz im Verhältnis zum erzielten Nutzen bzw. Erfolg einer Maßnahme (Jessel 2006). Dies ist im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung dann relevant, wenn es z.B. um die Beseitigung eines Stauwehres geht und mit einer örtlich begrenzten Maßnahme weitreichende Effekte für das Ökosystem Fließgewässer (z.B. Wanderungen für Fische, Durchgängigkeit und Besiedelbarkeit von Teilflächen) bzw. eine sehr hohe Effizienz durch kleinflächige Maßnahmen erzielt werden kann. Diese hohe Effizienz könnte z.B. im Zusammenhang mit der Abwägung Berücksichtigung finden (Busse et al. 2013).

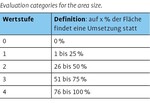

Die vorliegende Studie betrachtet ausschließlich die Erfolgskontrolle, die sich auf die Kontrolle der Herstellung und Durchführung bzw. Umsetzung bezieht. Planung sowie Funktionen bzw. Effizienz werden nicht betrachtet. Zur Anwendung kommt eine modifizierte Fassung der Bewertung nach Tischew et al. (2004). Die Lage der Ausgleichsflächen wird auf Grundlage der Planungen dokumentiert und einem aktuellen Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung zur Orientierung gegenüber gestellt. Von allen Ausgleichsflächen werden Fotos zur Beweissicherung angefertigt. Die Bewertung erfolgt im Gelände anhand eines Soll-Ist-Vergleichs, das bedeutet, dass der Ist-Zustand mit dem im Bebauungsplan festgelegten Zielzustand verglichen wird. Das Ergebnis dieses Vergleiches spiegelt sich dann in einer 5-stufigen Bewertungsmatrix zu Qualität und Flächengröße wider (Abb. 1).

Da die Flächen ganz unterschiedliche Größen aufweisen, wurde die Beurteilung anhand der prozentualen Umsetzungsfläche bewertet und mittels der in Tab. 2 aufgeführten Kriterien den fünf Wertstufen zugeordnet.

Damit können auch Umsetzungen von Teilflächen erfasst werden. Die Bewertung der Qualität erfolgt ebenfalls nach einer 5-stufigen Ordinalskala. Die Bewertung erfolgte dahingehend, dass die Festsetzung als Ziel-Zustand festgelegt wird und mit dem Ist-Zustand der Ausgleichsfläche verglichen wird. Der Entwicklungszeitraum wird ebenfalls berücksichtigt. Die beste Wertstufe vier bedeutet darum nicht, dass der Zielzustand erreicht ist, sondern nur, dass die Maßnahmen entsprechend durchgeführt wurden und die Entwicklung dem Zeitraum entspricht. Für die Charakterisierung des Ist-Zustands werden nur floristische und strukturelle Erhebungen durchgeführt. Faunistische Erhebungen werden nicht unternommen. Einfluss auf die Bewertung haben die vorgefunden Arten, die Vitalität und der Entwicklungszustand der Pflanzen bzw. Biotoptypen. Tab. 3 bietet einen Überblick über die fünf Bewertungskategorien der Qualität.

Abb. 2 zeigt einen bearbeiteten Bewertungsbogen als Beispiel für die Bewertung und Dokumentation. Alle Angaben zum Bebauungsplan, Flurnummer, Gemarkung, Gemeinde, Jahr, Zielsetzung sowie das Foto des Plans wurden den Bebauungsplänen, die im Landratsamt Passau aufbewahrt werden, entnommen. Die Luftbilder stammen von der Bayerischen Vermessungsverwaltung.

Für die Überprüfung der Hypothesen wurde der Chi-Quadrat-Test angewendet, um einen möglichen Zusammenhang zu bestätigen oder zu verwerfen. Damit ein aussagekräftiger Test möglich war, wurden die fünf Kategorien in drei Gruppen (keine Umsetzung, mittlere Umsetzung und gute bzw. sehr gute Umsetzung) zusammengefasst.

3.2 Auswahl der Testregion und Ableitung der Stichprobe

Um eine begründete Aussage im Hinblick auf die Umsetzung der Eingriffsregelung und ihrer Ausgleichsmaßnahmen treffen zu können, ist es erforderlich, nicht nur einzelne Bebauungspläne, sondern einen ganzen Landkreis zu betrachten. Weiterhin sollte es sich um einen eher ländlichen Raum handeln, der eine für Bayern charakteristische Struktur aufweist. Aufgrund dieser Merkmale und der Größe fiel die Wahl auf den Landkreis Passau. Mit 185671 Einwohnern auf 1530,29km² gehört der Landkreis sowohl in Bezug auf Flächengröße (Rang 3) als auch Einwohnerzahl (Rang 6) zu den größten Landkreisen des Freistaats Bayern (Statistisches Bundesamt 2014). Wie fast ganz Bayern, mit Ausnahme der großen Städte, ist auch der Landkreis Passau überwiegend ländlich strukturiert.

Er besteht aus 38 Gemeinden unterschiedlichster Flächengröße, Einwohnerzahl und Naturraumausstattung. Daher wurden gezielt Gemeinden aus allen sechs naturräumlichen Einheiten ausgewählt (Einteilung nach Meynen & Schmithüsen 1953-62).

Da die meisten Bebauungspläne aus den vergangenen 15 Jahren vielfach noch nicht digital vorlagen und nicht alle Flächen im Ökoflächenkataster enthalten sind, wurden alle im Landratsamt Passau vorliegenden Bebauungspläne durchgesehen. Bei der Durchsicht der Bebauungspläne wurden nur diejenigen erfasst, die vor dem Jahr 2009 genehmigt wurden und damit mindestens fünf Jahre alt sind. Diese Zeitspanne ist im Hinblick auf die Entwicklungsdauer der Maßnahmentypen wichtig, um die Ausfallrate und Fehleinschätzungen an den zu untersuchenden Flächen zu minimieren (es dauert mehrere Jahre, bis der angestrebte Entwicklungszustand je nach Maßnahmentyp und Ausgangszustand erkennbar ist). Zusätzlich war es notwendig, Bebauungspläne neueren Datums zu überprüfen, da diese auch Ausgleichsflächen von bereits genehmigten Bebauungsplänen verändern bzw. verlegen könnten. Dies war bei immerhin vier Bebauungsplänen der Fall. Insgesamt wurden die Festsetzungen von 106 Bebauungsplänen von 25 Gemeinden analysiert.

Im Anschluss erfolgte eine Überprüfung des Eingriffs (d.h. es wurde überprüft, ob der Bebauungsplan auch umgesetzt wurde), da es trotz dieser Zeitspanne sein kann, dass der Eingriff noch nicht realisiert worden ist und damit die Umsetzungspflicht der Ausgleichsmaßnahmen noch nicht besteht. Die Überprüfung wurde anhand von Luftbildaufnahmen aus den Jahren 2010 und 2013 des Bayern Viewers des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung durchgeführt. Bei 15 Bebauungsplänen war noch kein Eingriff erfolgt, darunter auch der einzig erfasste Bebauungsplan einer Gemeinde. Damit beläuft sich die Stichprobe auf 91 Bebauungspläne von 24 Gemeinden. Insgesamt betrafen die Bebauungspläne 105 Flächen, allerdings konnten 17 Flächen nicht beurteilt werden, weil sie durch Zäunung nicht zugänglich waren oder die Flächen frisch gemäht waren. Damit basieren die nachstehend dargestellten Ergebnisse auf 88 Ausgleichsflächen und Maßnahmen. Nicht untersucht wurde, ob Umsetzungsunterschiede zwischen Sammelausgleichsmaßnahmen der Gemeinde und von den Bauherrschaften umzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen bestehen.

4 Ergebnisse

4.1 Überblick

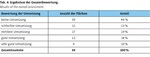

Die Gesamtauswertung aller geprüften und bewerteten Ausgleichsflächen ergab ein kritisches Ergebnis, da 44 % der Ausgleichsflächen nicht umgesetzt worden waren und nur 24 % als gut oder sehr gut eingestuft werden konnten (Tab. 4).

Eine differenzierte Analyse zeigt, dass weder bei der Qualität noch bei der flächenmäßigen Umsetzung die Festsetzungen mehrheitlich eingehalten wurden. Die Ergebnisse der qualitativen Umsetzung fallen zwar etwas besser aus, allerdings weisen dennoch nur 32 % der Flächen keine oder nur geringe Abweichungen bei der Qualität auf. Bei knapp 50 % der Flächen wurden keine Maßnahmen bzw. die Maßnahmen mit beträchtlichen Abweichungen umgesetzt.

4.2 Unterschiede bezogen auf bestimmte Ausgleichsmaßnahmen

Zu berücksichtigen ist auch, dass auf jeder Fläche meist verschiedene Zielbiotope festgesetzt wurden. Daher waren für die 88 Flächen insgesamt 194 Maßnahmen zu prüfen. Wie man anhand Tab. 5 sieht, nehmen drei der 19 Biotoptypen zusammen 42 % der festgesetzten Maßnahmen ein. Dabei handelt es sich um das Entwicklungsziel „Hecke“ mit 15 % , das Entwicklungsziel „Extensiv-Grünland“ mit 16 % und das Entwicklungsziel „Streuobstbestand“ mit 11 % .

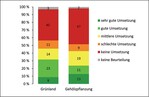

Es zeigt sich folglich eine deutliche Präferenz für bestimmte Zielbiotope durch die Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Planern. Vor diesem Hintergrund interessiert, ob diese Präferenz auch Einfluss auf den Umsetzungsgrad hatte. Dazu wurden die Maßnahmen und Biotoptypen in Grünland-bezogene Maßnahmen und Gehölz-bezogene Maßnahmen gruppiert.

Abb. 3 zeigt, dass die Festsetzung eines bestimmten Biotoptyps keinen Einfluss darauf hat, ob die Ausgleichsfläche umgesetzt wird. Nur 24 % der Maßnahmen der Gruppe „Gehölzpflanzung“ wurde gut bzw. sehr gut umgesetzt und ganze 46,5 % wurden überhaupt nicht umgesetzt. Die Gruppe „Grünland“ schneidet mit 32 % bei der guten bzw. sehr guten Umsetzung und 40 % bei der Wertstufe „keine Umsetzung“ etwas besser ab.

Die Anwendung des Chi-Quadrat-Tests zeigte, dass zwischen den beiden Merkmalen tatsächlich kein Zusammenhang besteht (0,394 > 0,05). Das bedeutet, dass, obwohl bestimmte Ausgleichsmaßnahmen bevorzugt werden, die Auswahl keinen Einfluss auf die Art und Häufigkeit der Umsetzung hatte.

4.3 Einfluss der Planungsqualität

Anschließend wurde der Datensatz auch dahingehend betrachtet, ob die Ausgleichsmaßnahmen dann eher umgesetzt wurden, wenn die Angaben in Festsetzungen und Begründung besonders detailliert und präzise vorlagen.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden die Festsetzungen der beurteilten 88 Flächen in die Gruppen „präzise“ und „unpräzise“ eingeteilt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei der Gesamtbewertung kaum Unterschiede ergeben. Die gute und sehr gute Umsetzung liegen bei der „präzisen Beschreibung und Festsetzung“ um 4 % höher als bei der „unpräzisen Beschreibung und Festsetzung“. Da bei der Gesamtbetrachtung jedoch nicht nur die Qualität, sondern auch die flächenmäßige Umsetzung in die Beurteilung mit eingeflossen ist, wurde die Qualität noch einmal gesondert überprüft. Es zeigt sich allerdings, dass hier die Unterschiede sogar noch geringer sind. Die Anwendung des Chi-Quadrat-Tests belegt, dass insgesamt kein Zusammenhang besteht (Signifikanz mit 0,927 >0,05).

4.4 Einfluss siedlungsnaher Standorte

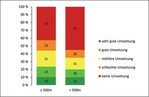

Abschließend wurde der mögliche Einfluss der Siedlungsnähe untersucht. Zu den siedlungsnahen Ausgleichsflächen zählen alle Ausgleichsflächen, die maximal 500m Luftlinie von einem Siedlungsgebiet entfernt sind. Wie Abb. 4 zeigt, fallen die Ergebnisse bei den siedlungsnahen (≤500m) Ausgleichsflächen etwas besser aus als bei den weiter entfernt liegenden Flächen. Die Flächen, auf denen keine Maßnahmen umgesetzt wurden, nehmen bei den siedlungsnahen 41 % und bei den entfernter liegenden immerhin 55 % ein. Sehr gut umgesetzt wurden bei beiden nur 10 % der Flächen.

Der Chi-Quadrat-Test zeigt, dass die asymptotische Signifikanz mit 0,927 größer als das Signifikanzniveau von 0,05 ist. Die Hypothese, dass siedlungsnahe Ausgleichsflächen mehr Aufmerksamkeit erhalten und daher zu höheren Anteilen korrekt umgesetzt werden, bestätigt sich damit ebenfalls nicht.

5 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse bestätigen die Tendenzen, die wissenschaftliche Arbeiten zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen bereits in den 1990er-Jahren aufzeigten, dass ohne eine Kontrolle die Umsetzungsrate und Qualität von Ausgleichsmaßnahmen erschreckend gering sind.

Auch mögliche Einflussgrößen, wie die Siedlungsentfernung, der Maßnahmentyp oder die Detailliertheit von Festsetzungen und Maßnahmenbeschreibung in der Begründung, sind hier offensichtlich ohne Einfluss. Im Zusammenhang mit der aktuell vorgesehenen Neuregelung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung und deren Anpassung an die Bayerische Kompensationsverordnung sollte daher auch dem Vollzug und der Nachkontrolle Augenmerk geschenkt werden. Hierfür könnten verschiedene Lösungen realisiert werden. So wäre die Ankündigung stichprobenartiger Kontrollen einzelner Landkreise oder Gemeinden ein erster Schritt, um die korrekte Umsetzung positiv zu beeinflussen. Da an den Landratsämtern (untere Naturschutzbehörden) für intensive Kontrollen meist das nötige Personal fehlt, könnte diese Aufgabe an Sachverständige ausgelagert werden, um eine Kontrolle aller festgesetzten Ausgleichsflächen in regelmäßigen Intervallen zu gewährleisten.

Zu überlegen wäre auch, dass die Gemeinden verpflichtet werden, eine Bilddokumentation des umgesetzten Ausgleichs zur Verfügung zu stellen. Hierbei sind die Besonderheiten zu berücksichtigen, die sich dadurch ergeben, dass es sich bei der Bauleitplanung um eine gemeindliche Selbstverwaltungsaufgabe handelt.

Dringend erforderlich ist auch die Prüfung des Ökoflächenkatasters, da aufgefallen ist, dass die Eintragung der Flächen nicht immer vollständig erfolgt ist, so ist z.B. von einem zehn Jahre alten Bebauungsplan nur eine von zwei Flächen im Ökoflächenkataster eingetragen.

Literatur

Bauriegel, G., Herzer, W., Neumann, F. (2000): Stand der Eingriffsermittlung in Thüringen. Untersuchungen zur Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an ausgewählten Eingriffsvorhaben. LNT 37 (3), 66-75.

Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg., 2006): Qualitätssicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Arbeitshilfen zur Entwicklung und Erhaltung von Ökoflächen. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg.

– (Hrsg., 2007): Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Arbeitshilfen zur Entwicklung und Erhaltung von Ökokontoflächen. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg.

– (2014): Ziele des Ökoflächenkatasters. http://www.lfu.bayern.de/natur/oekoflaechenkataster/ziele_oefka/index.htm (Stand: 2014) (Zugriff: 02.09. 2015).

Bayerisches Staatministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg., 1999): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Kurzinformation. Flyer. StMLU, München.

– (Hrsg., 2003): Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. StMLU, München.

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (2010): E-Mail vom 24.02.2010.Thema: Hinweise zum Inkrafttreten des neuen Bundesnaturschutzgesetzes am 1. März 2010.

Blank, H.W. (2006): Bedeutung von Nachkontrolle in der Verwaltungspraxis – Erfahrungen aus Bremen. In: Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Qualitätssicherung in der Eingriffsregelung – Nachkontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, BfN-Skripten 182, 109-118.

Busse, J., Dirnberger, F., Pröbstl-Haider, U., Schmid, W. (2013): Die Umweltprüfung in der Gemeinde – mit Ökokonto, Umweltbericht, Artenschutzrecht, Energieplanung und Refinanzierung. Rehm, Heidelberg.

Conrad, M. (2006): Aufgaben, Hinweise zur Durchführung und mögliche Konsequenzen von Pflege- und Funktionskontrollen. In: Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Qualitätssicherung in der Eingriffsregelung – Nachkontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaß-nahmen, BfN-Skripten 182, 39-50.

Czermak, P. (1996): Naturschutz und Bauleitplanung – zur bauleitplanerischen Abwägung und Abfolge der Prüfschritte. Laufener Seminarbeitr. 2/96, 55-60.

Dannecker, U. (2009): 10 Jahre Bayerisches Ökoflächenkataster. In: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Hrsg., 10 Jahre Bayerisches Ökoflächenkataster, Bilanz und Perspektiven, Fachtagung am 12. November 2008, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg.

Deutscher Rat für Landespflege (Hrsg., 2003): Naturschutz in Deutschland – eine Erfolgsstory? DLR 75, 26.

Dierssen, K., Reck, H. (1998): Konzeptionelle Mängel und Ausführungsdefizite bei der Umsetzung der Eingriffsregelung im kommunalen Bereich. Teil A: Defizite in der Praxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 30 (11), 341-345.

Egner, M. (1999): Rechtliche Aspekte bei der Umsetzung, Sicherung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Laufener Seminarbeitr. 1/99, 10-17.

Fischer-Hüftle, P. (2011): 35 Jahre Eingriffsregelung – eine Bilanz. Natur und Recht 33 (11), 753-758.

Jessel, B. (1996): Erfolgskontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung. Notwendigkeit und Anforderungen. UVP-Report 5/1996, 197-201.

– (2002): Nachkontrollen in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Anforderungen und methodischer Rahmen. Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (8), 229-236.

– (2006): Durchführungs- und Funktionskontrollen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen – Stellung von Nachkontrollen innerhalb der Eingriffsregelung. In: Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., Qualitätssicherung in der Eingriffsregelung – Nachkontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, BfN-Skripten 182, 23-38.

–, Rudolf, R., Feickert, U., Wellhöfer, U. (2003): Nachkontrollen in der Eingriffsregelung – Erfahrungen aus 4 Jahren Kontrollpraxis in Brandenburg. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 12 (4), 144-149.

Lamprecht, H. (1996): Standardisierungen bei der Eingriffsregelung im Straßenbau – Praxis und Perspektiven zwischen rechtlichen und naturschutzfachlichen Grenzen und Möglichkeiten. Laufener Seminarbeitr. 2/96 , 99-126.

Meynen, E., Schmidthüsen, J. (1953 - 1962): Handbuch der naturräumlichen Gliederung. Deutschlands Bd. I. Bundesanstalt f. Landeskunde u. Raumforschung, Bad Godesberg.

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (MLUR, Hrsg., 1999): Exemplarische Ermittlung der Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen am Beispiel ausgewählter Vorhaben. MLUR, Potsdam.

– (2000): Erfolgskontrolle in der Eingriffsregelung 2000. Potsdam.

– (2001): Erfolgskontrolle in der Eingriffsregelung 2001. MLUR, Potsdam.

– (2002): Erfolgskontrolle in der Eingriffsregelung 2002. Handlungsanleitung Biotopschutz nach §32 BbgNatSchG und Eingriffsregelung – Schnittstellen, Anknüpfungspunkte, Spezifika. MLUR, Potsdam.

Präsident des Hessischen Rechnungshofs (2001): Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften – Zehnter Zusammenfassender Bericht über die Feststellungen von allgemeiner Bedeutung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000. http://www.rechnungshof-hessen.de/fileadmin/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_uepkk/10-bericht-upkk.pdf (Zugriff: 09.09.2015).

Pröbstl, U., Schölzke, P., Schneider, M. (2007): Zur Wirksamkeit von Leitfäden – Anspruch und Wirklichkeit. Eine Analyse am Beispiel des Bayerischen Leitfadens zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Naturschutz und Landschaftsplanung 39 (5), 138-142.

Schmidt, M., Rexmann, B., Tischew, S., Teubert, H. (2004): Kompensationsdefizite bei Straßenbauvorhaben und Schlussfolgerungen für die Eingriffsplanung. Naturschutz und Landschaftsplanung 36 (1), 5-13.

Schwoon, G. (1997): Sicherung, Pflege und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen infolge von Straßenbauvorhaben. Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 4/97, 174-183.

Statistisches Bundesamt (2014): Kreisfreie Städte und Landkreise nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte am 31.12.2013. Excel-Datei. http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/AdAdministrat/Aktuell/04Kreise.html (Stand: 14.10.2014) (Zugriff: 05.11.2014).

Tesch, A. (2003): Ökologische Wirkungskontrollen und ihr Beitrag zur Effektivierung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Ergebnisse einer Studie zu den Kompensationsmaßnahmen zur Erweiterung des Containerterminals in Bremerhaven (CT III). Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (1), 5-12.

Tischew, S., Rexmann, B., Schmidt, M., Teubert, H., Krug, B. (2004): Erfolgskontrollen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an der Bundesautobahn A14 zwischen Halle und Magdeburg. Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt – Sonderh. 1, Halle.

Voigtländer, K. (2004): Erfolgskontrolle landschaftspflegerische Maßnahmen. Im Auftrag des Brandenburgischen Autobahnamtes. Unveröff. Gutachten.

Werking-Ratke, J. (2003): Eingriffsregelung –Wirkung von Kompensationsmaßnahmen. LÖBF-Mitt. 2/03, 62-69.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.