Qualität von Themenwegen in Schutzgebieten am Beispiel Österreichs

Abstracts

Themenwege sind wichtige Elemente im Bildungs- und Erholungsangebot von Schutzgebieten. Eine Untersuchung von 159 Themenwegen in 71 Schutzgebieten Österreichs analysiert den Status quo der Wege in Hinsicht auf ihre Qualität. Die systematische Erfassung der Wegequalität erfolgt anhand eines zuvor erstellten Kriteriensatzes im Zuge von umfassend dokumentierten Vor-Ort-Begehungen. In der Analyse zeigen sich große Unterschiede. 34 Wege besitzen eine ausgezeichnete Qualität. Insbesondere in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit und Informationsbereitstellung bestehen Möglichkeiten zur Verbesserung. Qualitätsbestimmendes Merkmal ist eine gesicherte laufende Betreuung der Wege. Die Autoren schlagen die Etablierung eines Zertifizierungssystems vor und werfen spezifische Forschungsfragen auf.

Quality of interpretive trails in Protection Areas using the example of Austria – Status quo and perspectives

Interpretive trails are important educational and recreational offers in protection areas. The study investigated the quality of 159 interpretive trails in 71 protected areas in Austria. In a first step criteria for the systematic assessment of the quality are developed. The trails are documented comprehensively during field visits. The analysis revealed substantial differences in quality. 34 trails are considered to be of outstanding quality. Potentials for improvement are identified in usability and provision of information as well. Long-term and permanent maintenance has turned out out to be a key component. The study suggests the establishment of a certification system and suggests further research questions.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung und Fragestellung

Schutzgebiete, wie National-, Natur- oder Biosphärenparks, haben den Doppelauftrag, Naturschutz und Naturvermittlung gleichermaßen zu gewährleisten. Der Yellowstone Nationalpark wurde 1872 „for the joy of the people“ eingerichtet, was bereits implizit ein entsprechendes „Besucher(innen)angebot“ voraussetzt. Die Geschichte von Schutzgebieten und Tourismus ist geprägt von Gemeinsamkeiten und Konflikten (vgl. Pichler-Koban & Jungmeier 2015). Heute wird vielfach betont, dass natürliches und kulturelles Erbe eines Gebietes „für und durch Tourismus“ geschützt werden kann (EUROPARC Charta, zitiert nach: Parks & Benefits Projekt 2013; vgl. auch WCPA & IUCN 2002). Dafür finden sich vielfache Hinweise: Beispielsweise ist im internationalen Klassifikationssystem für Schutzgebiete (IUCN, vgl. Dudley 2008) Tourismus explizit als Managementziel berücksichtigt.

Der Bildungsauftrag österreichischer Naturparks ermöglicht den Besucher(innen) „neben der klassischen Erholung das Aneignen von neuem Wissen und Inhalten“ über Kultur und Natur (Böhm 2004: 9; vgl. auch Ketterer & Siegrist 2012). Für Biosphärenparks hat die UNESCO den Bildungsauftrag als eine der wichtigsten Säulen definiert. In einer breiten Analyse zeigen Hvenegaard et al. (2012), dass Tourismus in Schutzgebieten zur Erreichung der globalen Biodiversitätsziele (Aichi-Targets der Convention on Biological Diversity) beitragen kann.

In diesem Sinn sehen Ham & Sandberg (2012) „Naturvermittlung als strategische Kommunikation im Management von Schutzgebieten“. Diese ermöglicht, authentische Erlebnisse zu vermitteln, das Verständnis für Naturschutz zu erhöhen und – wo nötig – das Besucher(innen)verhalten zu beeinflussen (Abb. 1). In der Konzeption naturvermittelnder Besucher(innen)angebote spielt der Themenweg eine spezifische Rolle: Er ist ein hochwertiges Outdoor-Angebot, das immer „geöffnet“ hat. Ein Themenweg hat einen hohen Informations- und Erlebniswert und ermöglicht den Besucher(innen), zu jeder Zeit, individuell und „auf eigene Faust“ das Gebiet zu erkunden. Da zudem der „Betrieb“ keinen (großen) Personaleinsatz erfordert, gehören Themenwege zur Grundausstattung eines Schutzgebietes.

Die touristischen Erwartungen und Ansprüche an Schutzgebiete sind im Steigen begriffen. Dies betrifft insbesondere auch den Qualitätsanspruch an Wegenetze und Themenwege. Nach Rodger et al. (2012: 0), wird es dabei zunehmend wichtig, „die Besucher und die Qualität ihrer Erlebnisse zu verstehen“. Im Tourismusland Österreich bestehen ein dichtes Netz an Wanderwegen und geschätzte 1000 Themenwege, davon etwa 200 in Schutzgebieten.

Somit ergeben sich für die vorliegende Untersuchung die folgenden Fragen:

(1) Wie kann, ausgehend von der verfügbaren Literatur und konkret besichtigten Wegen, die Qualität eines Themenweges vergleichend erfasst werden?

(2) Wie lassen sich die Themenwege in den Schutzgebieten Österreichs im Hinblick auf Gestaltung und im Hinblick auf ihre Qualität beurteilen?

(3) Welche allgemeinen Erkenntnisse und Empfehlungen können aus der Analyse für die Planung und den „Betrieb“ von Themenwegen abgeleitet werden?

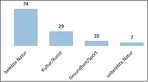

Auf Grund der Vielzahl an Schutzgebietskategorien im föderal verfassten Österreich beschränkte sich die Erhebung auf einzelne Gebietskategorien, für die ein klarer Bildungsauftrag formuliert ist. Aus der österreichischen Schutzgebietskulisse wurden National-, Natur- und Biosphärenparks sowie Ramsargebiete herausgegriffen. Insgesamt wurden 71 Gebiete untersucht; aufgrund von Mehrfach-Designierungen sind dieses 48 Naturparks, 21 Ramsargebiete, sechs Nationalparks und vier Biosphärenparks.

2 Methode und Vorgangsweise

2.1 Definition

Die Autoren folgen der Definition für Themenwege des Amts der Kärntner Landesregierung (2003: 11) als „unter ein Motto gestellte Spazier- oder Wanderwege“. Im Themenweg ist das Angebot für Gehen, Erleben und Erfahren kombiniert. Diese Definition umfasst eine Bandbreite der Naturpfade, Erlebnispfade, Lernpfade, Schaupfade, Erlebniswege, Naturlehrwege, Themenwanderwege, Lehrwanderwege und Naturspielwege. Nicht als Themenwege angesehen werden Anlagen, bei denen Sport im Vordergrund steht (z.B. Fitnessparcours, Radwege, Reitwege) sowie geschlossene Bereiche (z.B. Themenparks, Spielplätze, Freilichtmuseen, Ausstellungen).

2.2 Methode

2.2.1 Erarbeitung der Qualitätskriterien

Um die Qualität der Themenwege in Österreichs Schutzgebieten zu erfassen, erfolgten eine Literaturrecherche und umfassende Vorarbeiten zu theoretischen und praktischen Aspekten der Errichtung sowie dem Betrieb von Themenwegen.

Es wurde der Versuch unternommen, den Qualitätsbegriff konsequent aus der Kundenperspektive abzuleiten. Dabei konnte auf eine Reihe eigener Vorarbeiten (vgl. Kreimer et al. 2011a, b; Jungmeier & Zollner 2002) sowie spezifische und weiterführende Literatur zurückgegriffen werden. Ausgehend von Kreimer et al. (2011b) und dem kompromisslosen Ansatz von Rattay & Patzak (1995: 36): „Qualität ist, was der Kunde wünscht“, wurde der Versuch unternommen, die Qualität des Themenwegs anhand des Erkenntnis- und Erlebniswerts für die jeweilige Zielgruppe zu ermitteln. Wesentliche empirische Grundlagen dafür waren Evaluierungen von Themenwegen durch Kreimer et al. (2011b), Megerle (2002) und Wiener (2003) sowie die Studie von Eder & Arnberger (2007) und Navratil & Picha (2013). Die naturverträgliche Ausführung der Themenwege, ein zentrales Qualitätskriterium (vgl. z.B. Salerno et al. 2013), ist nicht explizit behandelt, da diese in Schutzgebieten vorausgesetzt wird.

Zunächst wurde die Methode in einem Teilgebiet, dem Bundesland Kärnten, getestet. Ausgehend von einer Literaturrecherche (vgl. Jungmeier & Zollner 2002) und einer Befragung der Kärntner Gemeinden wurden zunächst 159 Themenwege in 80 Gemeinden erfasst und von den Betreiber(inne)n in jeweils einem Formblatt grob dokumentiert. Aus den Rückmeldungen wurden 46 nach den Kriterien vielversprechendste Wege ermittelt, die begangen und deren Qualität vor Ort erfasst wurde. Die übrigen 113 Wege wurden bereits vorab von einer Bearbeitung ausgeschlossen, da sie den Mindestanforderungen (Entsprechen der Definition, hinlängliche Grundinformation, Kennzeichnung etc.) nicht entsprachen. In 46 Begehungen wurden die Qualitätskriterien eingesetzt, getestet, adaptiert und vervollständigt. Abschließend wurden sie in einer Expertenrunde diskutiert und finalisiert (vgl. Kreimer et al. 2011a). Zur Operationalisierung wurden die Kriterien in einer dreistufigen Skala normiert.

2.2.2 Qualitätskriterien

Die Gesamtqualität eines Themenweges ergibt sich aus drei Aspekten (Abb. 2): (a) Qualität des Inhalts, (b) Qualität der Gestaltung sowie (c) Qualität der Betreuung. Zusätzlich ist die regionalwirtschaftliche Funktion des Weges ein wesentliches Qualitätskriterium, auf das jedoch im Folgenden nicht eingegangen wird. Die Bewertung erfolgt zielgruppenspezifisch, wobei die Angaben der Betreiber(innen) oder die Gesamtkonzeption des Weges als Grundlage herangezogen werden. Die Zielgruppe ist anhand der Zuordnung in Tab. 1 charakterisiert. Die Bedeutung der zielgruppenspezifischen Aufbereitung ist u.a. von Lang & Stark (2000) und Ebers et al. (1998) ausgeführt.

a) Qualität des Inhalts

Unter Qualität des Inhaltes sind gleichwertig (1) das Potenzial des Standortes bzw. des Themas, (2) der angebotene Informationsgehalt und (3) der Bezug zur Umgebung zusammengefasst. Das Thema soll interessant, neu und relevant sein oder auch bekannte Themen aus einer neuen Perspektive oder in einem neuen Kontext präsentieren. Die angebotenen Informationen sollen gehaltvoll, korrekt, prägnant und anschaulich sein. Wiederum ist die Zielgruppe hier Bewertungsrahmen, stellen doch beispielsweise Kinder und Erwachsene, Touristen und Einheimische, Laien und Fachversierte höchst unterschiedliche Anforderungen. Qualitätskonstituierend ist der Bezug zur umgebenden Landschaft. Thema und Informationen sollten unmittelbar mit Natur und Landschaft korrespondieren.

b) Qualität der Gestaltung

Unter Qualität der Gestaltung sind (1) Nutzerfreundlichkeit, (2) pädagogische Aufbereitung und (3) technische Ausführung zusammengeführt. Bei der Nutzerfreundlichkeit spielen Aspekte wie Erreichbarkeit, Orientierung, Wegeleitsystem und Begleitinfrastruktur eine wesentliche Rolle. Der Weg selbst muss in Länge, Steigung und Ausführung der Zielgruppe entsprechen. Die Qualität der Gestaltung ist ein zentraler Faktor. Die Themen sind anschaulich, verständlich und der Zielgruppe entsprechend aufbereitet. Die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten reicht von gut gestalteten Informationstafeln, interaktiven Stationen, Spiel-, Versuchs- und Experimentiergelegenheiten bis hin zu landschaftskünstlerischen Interventionen und High-Tech-Applikationen. Deren Einsatz ist mit Bedacht gewählt und entspricht der Landschaft, der Zielgruppe sowie dem Thema gleichermaßen. Die Dramaturgie des Weges ist konsistent, die Gestaltung ansprechend, durchgängig, abwechslungsreich und interessant.

An die technische Ausführung und das Material sind hohe Anforderungen gestellt. Es sind dies z.B. Robustheit gegenüber Witterungseinflüssen und unsachgemäßen Gebrauch, Berücksichtigung von Wartungsbedarf und Wartungsmöglichkeiten sowie die technische Gestaltung. Selbstredend ist die Sicherheit der Besucher(innen) eine unabdingbare Voraussetzung für einen Weg. Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind, zumal in Schutzgebieten, mit Gewissheit auszuschließen. Zu den einschlägigen Aspekten sei auf die ausführlichen Werke von Ebers et al. (1998) und Lang & Stark (2000) hingewiesen. Janockovà et al. (2012) zeigen am Beispiel der Sucha Bela Schlucht (Slowakei) eindrucksvoll, dass schlechte Weganlagen auch Beeinträchtigungen der Landschaft nach sich ziehen können, die letztlich auch das Naturerlebnis schmälern.

c) Qualität der Betreuung

Unter Qualität der Betreuung sind (1) die notwendige Wartung, (2) weiterführende Angebote sowie (3) die Informationsbereitstellung zum Weg zusammengefasst. Die notwendige Betreuung hängt stark von der Art des Weges ab, ein Mindestmaß an Betreuung der Weganlagen und Infrastrukturen ist unerlässlich. Auch im Hinblick auf Haftungsfragen ist dies unabdingbar.

2.2.3 Erfassung der Themenwege

Die Untersuchung für ganz Österreich basiert auf einer Liste von 132 Themenwegen in den Schutzgebieten Österreichs. Neun Wege davon wurden bereits bei der Voruntersuchung in Kärnten begangenen, 123 waren neue „Kandidaten“. Die Liste wurde in einer persönlichen Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen aller Gebiete erstellt. Diese nahmen selbst eine Vorauswahl guter Wege vor, etwa drei Wege pro Gebiet konnten genannt werden. Die Autorin beging die Themenwege im Zeitraum von Oktober 2012 bis Oktober 2013 und dokumentierte sie anhand eines standardisierten Formblatts sowie mittels Textbeschreibung und Fotodokumentation. Unter Anwendung der im Vorprojekt erarbeiteten Qualitätskriterien wurden die Wege beurteilt. Jedes einzelne Kriterium erhielt eine Bewertung auf einer Skala von eins bis drei, wobei eins die schlechteste und drei die beste Wertung darstellte. Aus der genauen Abwägung jedes einzelnen Kriteriums und einer numerischen Einschätzung ergaben sich die Gesamtnoten für alle Wege. Diese dienten als Basis für die weiteren Auswertungen. Die Qualitätskriterien wurden während des gesamten Aufnahmeverfahrens nicht mehr verändert, die Begehungen sowie die Bewertungen führte stets dieselbe Person durch. Die Vergleichbarkeit der einzelnen Bewertungen ist somit gewährleistet.

Die im Gelände erhobenen Daten wurden in einer relationalen Datenbank abgelegt, geprüft und analysiert. Wichtig war dabei die Prüfung der einzelnen Eingaben mittels Fotoprotokoll und der analogen Aufnahmebögen. In die Datenbank wurden die numerischen Bewertungen der einzelnen Themenwege übertragen sowie Beschreibungen zu den Kriterien erstellt. Somit lag für jeden der begangenen Wege eine Bewertung auf Basis der standardisierten Qualitätskriterien und eine Erläuterung derselben vor, bezogen auf den entsprechenden Weg. Zwölf der 132 besuchten Wege entsprachen nicht der Definition oder erfüllten die Mindestkriterien nicht und wurden daher ausgeschieden. Die Ergebnisse beziehen sich auf insgesamt 120 untersuchte Themenwege (s. Tab. 2, Download unter http://www.nul-online.de, Webcode 2231).

Sämtliche Erhebungen wurden in Absprache mit den Betreiber(inne)n der Themenwege vorgenommen. Die Ergebnisse wurden den Verantwortlichen mitgeteilt und in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden Gutachten mit der Bewertung des Weges und den Beschreibungen der Qualitätskriterien erstellt. Auf Anfrage gab es Empfehlungen zu Verbesserungsmöglichkeiten. Ergänzt wurden die Anregungen durch detaillierte Fotoprotokolle. Die besten Wege wurden in einem Wanderführer präsentiert (Kovarovics et al. 2014).

3 Ergebnisse

Die Recherche der Nationalparks, Naturparks, Biosphärenparks und Ramsargebiete Österreichs ergab 71 Schutzgebiete, die zu berücksichtigen waren. 16 Schutzgebiete hatten keine Themenwege in ihrem Gebiet, ein Schutzgebiet wollte sich nicht an der Untersuchung beteiligen. Die meisten Schutzgebiete ohne Themenwege waren Ramsargebiete. Interaktive Elemente sind auf 63 der 120 aufgenommenen Wege zu finden.

Bei der Verteilung der untersuchten Themenwege in Österreichs Schutzgebieten ist ein leichtes Ost-West-Gefälle zu erkennen. Die meisten Wege finden sich in Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, die wenigsten in Vorarlberg, Wien und Oberösterreich. Durchschnittlich sind im Burgenland die meisten Themenwege pro Schutzgebiet zu finden, hier gibt es in acht Schutzgebieten 23 Wege. In Oberösterreich sind es nur vier Wege in fünf Schutzgebieten. Insgesamt bestehen in Österreich etwa 1,7 Themenwege pro Schutzgebiet. Dieses ist ein Hinweis darauf, dass Themenwege eine fixe Stellung im Besucher(innen)angebot der Schutzgebiete haben.

Die meisten der untersuchten Themenwege beschäftigen sich mit der belebten Natur (Abb. 3). Hier sind vor allem Naturlehrpfade zu nennen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Natur im Gebiet befassen (Arten, Lebensräume, Besonderheiten, Landschaften). Durchaus häufige Themen bilden zudem Wald, Wasser und Moore. Am zweithäufigsten sind Wege mit den Themenfeldern Kultur und Kunst. Hier geht es am häufigsten um geschichtliche Aspekte, gefolgt von Sagen und Weinbau. Letzterer spielt vor allem in der Osthälfte Österreichs eine gewisse Rolle. Gesundheit und Bewegung sind ebenso wie die unbelebte Natur als Themen der Stationen eher seltener anzutreffen.

Thematisch gibt es eine große Anzahl an Wegen, die „klassische“ Themen wie etwa Wald, Wasser und Natur (vgl. Eder & Arnberger 2007) neu interpretieren und auf eine moderne und äußerst kreative Art und Weise umsetzen. Herausragend sind bei diesen Wegen nicht nur die neu aufbereitete Thematik, sondern auch die pädagogische Umsetzung sowie die Gestaltung. Drei solcher Wege werden im Folgenden beispielhaft beschrieben:

Baumwipfelweg Althodis, Naturpark Geschriebenstein (Thema Wald)

Auf diesem Themenweg wird das Thema Wald aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet und mit interaktiven Stationen umgesetzt (Abb. 4). Der Weg hebt sich deutlich vom klassischen „Schilderpfad“ ab, auf dem die Baumarten des Waldes und deren Eigenschaften beschrieben sind. Highlight bilden die „Fühlstationen“, an denen man die Spuren der Waldtiere ertasten kann, sowie der in 20m Höhe geführte Weg.

Der Wilde John, Nationalpark Gesäuse (Thema Wasser)

Häufig beschränken sich Wege zum Thema Wasser auf die Vermittlung dessen chemischer und physikalischer Eigenschaften. Der Wilde John versucht einen neuen Ansatz und beschreibt die Geschichte eines Flusses in Gestalt eines blauen Riesen (Abb. 5). Viele interaktive Stationen, die alle Sinne ansprechen, sorgen für eine gelungene Vermittlung.

Der Schatz im Karwendel, Naturpark Karwendel (Thema Natur)

Der Schatz im Karwendel vermittelt die botanischen und historischen Besonderheiten des Karwendel, verpackt in eine spannende Schatzsuche, bei der Fragen zu beantworten und Geheimnisse zu entdecken sind. Als Belohnung wartet am Ende des Weges eine Überraschung.

Die Autorin beobachtete bei den Begehungen, dass immer mehr Wege keine klassischen Themen behandeln, sondern neue und für Themenwege innovative Inhalte vermitteln. Dazu gehören die folgenden Beispiele:

Almzeit Turracher Höhe, Biosphärenpark Nockberge (Abb. 6): Thema Zeit und deren unterschiedlichste Aspekte;

Richtstättenweg und Zeitreisenweg Passeggen, Biosphärenpark Salzburger Lungau (Abb. 7): Thema Gerichtsbarkeit und Lebensumstände im 17. Jahrhundert;

Lawinenweg „Leusorgweg“, Biosphärenpark Großes Walsertal (Abb. 8): Thema Lawinenkatastrophe in Blons 1954 und deren Auswirkungen auf die Ortschaft und deren Bewohner(innen).

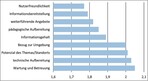

Eine Gesamtbewertung, also die Betrachtung über alle untersuchten Kriterien, zeigt, dass die Mehrzahl der Wege im mittleren Qualitätsbereich angesiedelt ist (Abb. 9). Die meisten Wege erhielten eine Gesamtbewertung von einem oder zwei bei maximal drei möglichen Punkten. 34 Wege haben mehr als zwei Punkte erhalten und können somit als sehr gut bezeichnet werden. Es ist natürlich zu berücksichtigen, dass wenig attraktive Wege von den Schutzgebieten bereits bei der Vorauswahl ausgeschieden wurden.

Im Vergleich der qualitätsbestimmenden Unterkriterien zeigt sich, dass die untersuchten Themenwege in den Kategorien Wartung und Betreuung sowie technische Aufbereitung am besten abschneiden (Abb. 10). Ebenso knapp im oberen Bewertungsdrittel befinden sich die meisten Wege, was das Potenzial des Themas und das Potenzial des Standorts betrifft. Die am schlechtesten bewerteten Kriterien sind dagegen die Nutzerfreundlichkeit und die Informationsbereitstellung.

4 Diskussion und Empfehlungen

Die Untersuchung bestätigt, dass Themenwege häufig eingesetzte Werkzeuge der Naturvermittlung sind. Sie zeigt auch, dass sich die Qualität von Themenwegen anhand von Kriterien systematisch und vergleichend beschreiben lässt. Die Qualität der untersuchten Wege ist durchweg hoch. Ohne die Vorauswahl durch die Betreiber(innen), also bei Begehung aller vorhandenen Themenwege in den Schutzgebieten Österreichs, würden die Ergebnisse allerdings weit stärker variieren und es wäre das gesamte Qualitätsspektrum vertreten. Auch Eder & Arnberger (2014: 70) sind sich sicher: „Müsste man die bestehenden Wege mit Schulnoten beurteilen, wäre auf jeden Fall das gesamte Notenspektrum von „sehr gut“ bis „nicht genügend“ vertreten.“ In der vorliegenden Untersuchung wurde rund die Hälfte der bestehenden Themenwege in den Schutzgebieten Österreichs berücksichtigt, ihre Gesamtzahl liegt etwa doppelt so hoch.

Die Themen der Lehrpfade in den Schutzgebieten Österreichs sind unterschiedlich „verpackt“ und unterscheiden sich in Titel, Aufbereitung und Vermittlung stark. Sie fokussieren, mit Bezug auf ihre Funktion im Schutzgebiet, schwerpunktmäßig auf belebte Natur. Dabei stehen die klassischen Themen (vgl. Zimmerli 1980) wie die Darstellung von Natur (Bäume, Pflanzen, Tiere), Wald und Wasser im Vordergrund. Dennoch ist, zumal bei neueren Wegen, ein Trend zu anderen Themensetzungen sowie einer neuartigen Annäherung an die klassischen Themen erkennbar. Die bereits 2007 von Eder & Arnberger festgestellte „Aufweitung des Themenspektrums“ bei Lehrpfaden, findet auch in den vorliegenden Ergebnissen eine Bestätigung.

Im Hinblick auf die Aufbereitung setzt sich der Trend vom beschilderten „Lehrpfad“ hin zu attraktiv gestalteten Erlebniswegen fort. Waren Erlebniselemente wie etwa interaktive Stationen, Inszenierungen oder Landart-Objekte laut Lang & Stark (2000: 87) „in Österreich leider viel zu selten zu finden“, hat sich dies mittlerweile geändert. Etwas mehr als 50% der untersuchten Wege beinhalten ein oder mehrere interaktive Elemente. Im Hinblick auf Kreativität und Einzigartigkeit sind vor allem einige jüngst errichtete Wege besonders hervorzuheben. Während bei älteren Wegen interaktive Elemente als Klapptafeln und Drehelemente ausgeführt sind, sind neuere Wege mit Sinnes- und Suchelementen und sportlichen Herausforderungen ausgestattet oder als attraktive Dramaturgien und Story-Telling inszeniert.

Die Gesamtbeurteilung der erfassten Wege ist durchaus positiv. Die meisten Wege könnten dennoch bereits durch kleine Veränderungen und Adaptierungen noch einmal wesentlich verbessert werden. Ein Kriterium ist hier besonders hervorzuheben: die Nutzerfreundlichkeit der Wege. Hier sind vor allem die oft fehlenden oder schlecht ausgeführten Wegleitsysteme zu nennen. Dies betrifft innere und äußere Wegleitsysteme gleichermaßen und verringert den Benutzer(innen)komfort mitunter beträchtlich. Auf manchen Wegen ist selbst die Wegführung schwer erkennbar, was sich negativ auf die Zufriedenheit der Besucher(innen) auswirkt (vgl. Kovarovics 2012).

Obwohl die Gesamtbeurteilung der meisten Wege positiv ausfällt, fehlt mitunter der „Blick von außen“, der die Betreiber(innen) auf leichte Unstimmigkeiten oder Mängel hinweist. Evaluierungen von Themenwegen sowie deren Effektivität werden selten bis nie durchgeführt (vgl. Ebers et al. 1998) – obwohl „die meisten Lehrpfade den Anspruch der Wissensvermittlung haben und eine Evaluation relativ leicht und demnach häufiger durchführbar wäre“ (Ebers et al. 1998: 27).

Neben der Planung und der sorgsamen Ausführung kommt vor allem der Betreuung eine qualitätsentscheidende Funktion zu. Das betrifft besonders die laufende Betreuung, die auf etwaige Mängel sowohl am Weg als auch an den Stationen achtet. Auch die pädagogische Aufbereitung des Weges sowie die Vermittlungsmethode sollten laufend hinterfragt und gegebenenfalls überdacht und erneuert werden. Nur so können Themenwege erfolgreich betrieben werden. Daraus ist ein offenkundiger Bedarf nach einem konsistenten Zertifizierungs- bzw. Evaluierungssystem abzuleiten, wie es beispielsweise bereits bei Hotels (Sterne-System), bei Wirtshäusern und Restaurants (AMA-Gastrosiegel) oder bei Wanderwegen (Wandergütesiegel) existiert. Besagte Zertifizierungssysteme zeigen die qualitativ Besten der jeweiligen Branche auf, ihr Wert für Besitzer(innen) bzw. Betreiber(innen) ist „der Grad an öffentlichem Vertrauen, der durch eine unparteiliche und kompetente Bewertung durch eine dritte Seite vermittelt wird“ (Pfeifer & Schmitt 2014: 352). Davon wiederum profitieren Kund(innen) und Besucher(innen), die sich auf die zertifizierte Qualität verlassen können.

Forschungsbedarf besteht vor allem in vertiefenden Untersuchungen zur Wahrnehmung von Themenwegen (Rodger et al. 2012), zur regionalwirtschaftlichen Funktion von Themenwegen sowie zu Aspekten der technologischen Weiterentwicklung. Ansätze wie etwa der eines Web-Parks (Burghardt et al. 2003) haben bereits vor Jahren die Möglichkeiten mobiler digitaler Informationsbereitstellung sichtbar werden lassen.

Dank

Die Autorin und der Autor danken dem Land Kärnten sowie dem Österreichischen Ministerium für ein lebenswertes Österreich für die Unterstützung von zwei Studien. Beide Projekte wurden aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (LE 07-13) finanziert. Die Arbeit vor Ort wäre durch die vielfache Unterstützung der Kolleg(inn)en in den Schutzgebieten sowie der Betreiber(innen) von Themenwegen nicht möglich gewesen. Auch ihnen gilt ein herzliches Dankeschön.

Literatur

Amt der Kärntner Landesregierung (2003): Themenwege-Ratgeber. Klagenfurt.

Böhm, T. (2004): Regionalwirtschaftliche Auswirkungen durch neue Angebote in den burgenländischen Naturparken. Ländlicher Raum 3/2004.

Burghardt, D., Edwardes, A., Weibel, R. (2003): WebPark – Entwicklung eines mobilen Informationssystems für Erholungs- und Naturschutzgebiete. KN 2/2003, 58-64.

Dudley, N. (ed., 2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland.

Ebers, S., Laux, L., Kochanek, H.-M. (1998): Vom Lehrpfad zum Erlebnispfad. Handbuch für Naturerlebnispfade. Naturschutzzentrum Hessen, NZH Verlag, Hessen.

Eder, R., Arnberger, A. (2007): Lehrpfade – Natur und Kultur auf dem Weg. Lehrpfade, Erlebnis- und Themenwege in Österreich. Grüne Reihe des Lebensministeriums 18, Eigenverlag, Wien.

–, Arnberger, A. (2014): Themenwege als Instrumente einer Bildung für nachhaltige Entwicklung? In: Verband der Naturparke Österrreichs (VNÖ), Bildung für nachhaltige Entwicklung in Naturparken, Graz, 70-76.

Ham, S.H., Sandberg, E.K. (2012): Interpretation as strategic communication in protected area management. The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Proceedings, Schweden, 132-133.

Hvenegaard, G.T., Halpenny, E.A., McCool, S.F. (2012): Protected Area Tourism and the Aichi Targets. Parks 18 (2), 7-12.

Janockovà, J., Košcovà, M., Jablonskà, J. (2012): Consideration of geological and ecological factors in tourist trail planning: Case study of the Suchá Belá Gorge (Slovakia). Acta Geoturistica 3 (2), 1-8.

Jungmeier, M., Zollner, D. (2002): Themenwege in Kärnten – Inventar und Zertifizierung. Studie im Auftrag des Amts der Kärntner Landesregierung, Bearbeitung: E.C.O. – Institut für Ökologie GmbH, Klagenfurt.

Ketterer L., Siegrist, D. (2012): Touristische Potenziale der Österreichischen Naturparke. Schr.-R. ILF-HSR, Rapperswil.

Kovarovics, A. (2012): Evaluierung von Weinthemenwegen in der Thermenregion Niederösterreich aus Sicht der Besucher(innen) und Besucher. Unveröff. Dipl.-Arb., Universität für Bodenkultur Wien.

–, Kreimer, E., Jungmeier, M. (2014): Vom Gletschertor zum Steppensee – ausgezeichnete Themenwege in den Schutzgebieten Österreichs. Klagenfurt.

Kreimer, E., Kirchmeir, H., Jungmeier, M. (2011a): Qualitätssicherung von Themenwegen. Kriterien für Themenwege und Tipps für Wegehalter von Rechtsexperten Dr. W. Stock. Johannes Heyn, Klagenfurt.

–, Kirchmeir, H., Jungmeier, M. (2011b): Von der Gamsgrube zur Zwergohreule. Ausgezeichnete Themenwege in Kärnten. Johannes Heyn, Klagenfurt.

Lang, C., Stark, W. (2000): Schritt für Schritt Natur erleben. Ein Wegweiser zur Einrichtung moderner Lehrpfade und Erlebniswege. Forum Umwelt Bildung, Wien.

Megerle, H. (2002): Praktische Evaluierungserfahrungen von Pfaden und Vorteile durch Netzwerke in Deutschland. In: Amt der Tiroler Landesregierung, Hrsg., Fachtagung Themenwege, 34-44.

Navràtil, J., Pìcha, K. (2013): Factors influencing the imposition of a charge on the entrance to the interpretive trails in the large protected areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LXI (4), 1041-1049.

Patzak, G., Rattay, G. (1995): Projektmanagement. Linde, Wien.

Pfeifer, T., Schmitt, R. (2014): Massing Handbuch Qualitätsmanagement. Carl Hanser, München.

Pichler-Koban, C., Jungmeier, M. (2015): Naturschutz, Werte, Wandel. Die Geschichte ausgewählter Schutzgebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bristol-Stiftung, Zürich, Haupt, Bern.

Rodger, K., Moore, S.A., Taplin, R. (2012): Visitor satisfaction, loyalty and protected areas: a review and the future. Report prepared for the WA Department of Environment and Conservation, Parks Victoria and the Parks Forum. Technical Report. School of Environmental Science, Murdoch University, Murdoch WA.

Salerno, F., Manfredi, E., Caroli, P., Thakuri, S., Tartari, G. (2013): Multiple Carrying Capacities from a management-oriented perspective to operationalize sustainable tourism in protected areas. Journal of Environmental Management 128, 116-125.

WCPA & IUCN (2002): Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management. Best Practice Protected Area Guidelines Series 8, Gland.

Wiener, M. (2003): Entwicklung einer Evaluationsmethode für Schilderpfade am Beispiel ausgewählter Naturlehrpfade im Naturpark Grebenzen. Unveröff. Dipl.-Arb. Universität für Bodenkultur Wien.

Zimmerli, E. (1980): Freilandlabor Natur – Schulreservat, Schulweiher, Naturlehrpfad. Schaffung, Betreuung, Einsatz im Unterricht. WWF Schweiz, Zürich.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.