Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut

Abstracts

Bei Begrünungen in der freien Natur ist aufgrund der naturschutzrechtlichen Vorgabe zur Vermeidung von Pflanzen gebietsfremder Arten ein besonderes Augenmerk auf die Herkunft des verwendeten Saat- und Pflanzgutes zu richten. Anforderungen von Genehmigungs- und Fachbehörden, spezifische Aussagen in der Landschafts- und Ausführungsplanung sowie Marktangebote für gebietseigenes Saatgut erfuhren eine zum Teil rasante Entwicklung. Dies hat insgesamt zu einem vielschichtigen Erscheinungsbild der Thematik geführt.

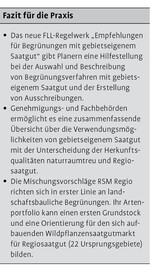

Mit den „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut” hat die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) im Jahr 2014 ein neues Regelwerk veröffentlicht, welches einheitliche Definitionen und Handlungsempfehlungen zur Verwendung von Wildpflanzen aus gebietseigenen Herkünften beinhaltet. Gebietseigenes Saatgut umfasst danach (a) Regiosaatgut mit dem Bezugsraum Ursprungsregion als anzustrebender Mindeststandard für Begrünungen in der freien Natur und (b) naturraumtreues Saatgut (z.B. Diasporengemische), das bei höheren Ansprüchen z.B. im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen empfohlen wird. Das Regelwerk stellt für die Praxis Entscheidungshilfen zur Auswahl geeigneter Herkunftsqualitäten, Textbausteine für Leistungsverzeichnisse und Vorschläge für Mischungen aus Regiosaatgut zur Verfügung.

Der Beitrag wird durch Fachbeispiele aus der Praxis ergänzt, bei denen gebietseigenes Saatgut als Regiosaatgut oder naturraumtreues Saatgut in verschiedenen Übertragungsformen zum Einsatz kommt.

Greening Measures with Native-Origin Seeds – Presentation of the new regulations of the FLL and practical example

Greening measures in the open landscape should pay particular attention to the origin of the seed and plant material due to the legal duty to avoid plants and seeds of non-native provenance. Requirements of approving authorities and specialists, specific statements of landscape and implementation planning as well as market offerings for seeds from regional provenance have developed rapidly. This has led to a complex appearance of the topic.

In 2014, the German Research Society for Landscape Development and Landscaping (FLL) published recommendations for greening measures using seeds from native provenance (“Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut”). This new guideline contains consistent definitions and recommendations for the use of wild plants from native provenance. According to these rules seed material from native origin comprises (a) regional seed material from the regional area as minimum standard for greening measures in the open landscape and (b) seed material complying with the natural area (e.g. mixtures of diaspores) recommended for higher demands, e.g. in the context of compensation measures. The guideline provides practical decision support for the selection of the suitable origin, text modules for tender documents and proposals for different seed mixtures.

The study includes practical examples illustrating the application of either regional seed material or seed material from the natural area in different means of application.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Für Begrünungen in der freien Natur besteht nach Bundesnaturschutzgesetz ein Genehmigungsvorbehalt gegen die Verwendung von Pflanzen gebietsfremder Arten (§ 40 Abs. 4 BNatSchG). Ziel dieser Vorgabe ist der Schutz vor Florenverfälschung und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Basierend auf dem europäischen Übereinkommen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (93/626/EWG) – und entsprechend definiert in § 7 Abs.1 BNatSchG – umfasst dabei die biologische Vielfalt neben der Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen sowie der Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten auch ausdrücklich die innerartliche Vielfalt. Diese innerartliche Vielfalt ergibt sich aus der genetisch basierten, standörtlichen Feinanpassung der Arten, gewährleistet u.a. die Flexibilität und das Anpassungsvermögen von Pflanzenpopulationen und ist letztendlich auch Grundlage für die Entstehung neuer Formen und Taxa.

Abb. 1 veranschaulicht die drei Stufen der biologischen Vielfalt. Abb. 2 zeigt anhand der variierenden Grundblätter verschiedener (am gleichen Versuchsstandort kultivierten) Herkünfte der Stein-Bibernelle (Pimpinella saxifraga L.) ein Beispiel für die natürliche und räumlich differenzierte genetische Vielfalt auch innerhalb von Arten. Innerartliche Vielfalt kann nicht nur anhand morphologischer Kriterien auftreten, sondern z.B. auch bezüglich des phänologischen Verhaltens, bei Resistenzen gegen Schädlinge, Krankheiten oder Frost und anderem (vgl. Molder 1990, Weisshuhn et al. 2012, Wesserling & Tscharntke 1993). Diese innerartliche Vielfalt als Grundstein der Biodiversität soll durch die Verwendung von gebietseigenem Saatgut erhalten und geschützt werden.

Auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Vorgaben zum Schutz vor Florenverfälschungen und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt haben in den letzten Jahren im Bereich von Begrünungen in der freien Natur zahlreiche Forschungsaktivitäten und Marktentwicklungen zur Verwendung von Wildpflanzen-Saatgut und Gehölzen aus gebietseigenen Herkünften stattgefunden. Einen vertiefenden Einblick in die rechtlichen Hintergründe sowie einen Überblick zur aktuellen Diskussion bezüglich der Verwendung von entsprechend definierten Herkünften finden sich bei Thews & Werk (2014a, b) für gebietseigenes Saatgut sowie bei Leyer & Werk (2014) für gebietseigene Gehölze.

2 FLL-Regelwerk

Mit dem Ziel, den vielfältigen Entwicklungen im Bereich des gebietseigenen Saatguts durch einheitliche Definitionen und Handlungsempfehlungen einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen, wurden im Jahr 2014 durch die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) die „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ veröffentlicht. Damit steht nun ein Regelwerk zur Verfügung, das einen wichtigen Beitrag liefern kann, bei Begrünungen in der freien Natur die Vorgaben des Naturschutzrechts zur Verwendung von gebietseigenen Herkünften zu erfüllen. Die Empfehlungen können dabei auch als Chance verstanden werden, standardisierte Entscheidungsgrundlagen für Genehmigungsbehörden zu schaffen. Den konkreten Anlass für die Entwicklung des FLL-Regelwerks gaben insbesondere

die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 2010,

die Verabschiedung der EU-Richtlinie 2010/60 (Regelungen für das Inverkehrbringen von Futterpflanzenmischungen zur Erhaltung der natürlichen Umwelt inkl. der darauf basierenden Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV, BMELV 2011),

das 2010 an der Leibniz-Universität Hannover abgeschlossene Forschungsprojekt zur Entwicklung des „Regiosaatgut- und Regiopflanzgutkonzeptes“ (Prasse et al. 2010).

Im Rahmen des Regelwerks wird gebietseigenes Saatgut auf zwei Ebenen behandelt:

(a) Regiosaatgut (Bezugsraum Ursprungsgebiet),

(b) naturraumtreues Saatgut (Bezugsraum Naturraum).

Nach einer gemeinsamen Einführung mit Definitionen und Hinweisen zur grundlegenden Auswahl der geeigneten Herkunftsqualitäten und Anwendungsbereiche werden zum „Regiosaatgut“ das grundlegende Fachkonzept nach Prasse et al. (2010) mit Gebietseinteilung und Artenfilter vorgestellt sowie Regel-Saatgut-Mischungen für Regiosaatgut (RSM Regio) vorgeschlagen. Zum „naturraumtreuen Saatgut“ erfolgt die Vorstellung der zu Grunde liegenden naturräumlichen Gliederung (nach Meynen & Schmithüsen 1953-1962) sowie der hierfür geeigneten Übertragungsverfahren z.B. mit Mähgut, Druschgut, Oberboden oder Vegetationssoden. Den Abschluss des Regelwerkes bilden Musterausschreibungstexte für Begrünungen mit den verschiedenen Herkunftsqualitäten und Übertragungsverfahren.

Zudem wird für den Bereich Regiosaatgut die bis 2020 gültige Übergangsregelung vorgestellt, welche den Aufbau bzw. die zielgerichtete Weiterentwicklung entsprechender Wildpflanzensaatgutmärkte ermöglichen soll. Der strukturelle Aufbau des neuen FLL-Regelwerkes ist Abb. 3 zu entnehmen.

Der FLL-Regelwerksausschuss „Gebietseigenes Saatgut“ setzt sich aus Experten zusammen, welche die Fachbereiche Botanik, Saatgutvermehrung, Ingenieurbiologie, Straßenbauverwaltung, Landschaftsplanung, Landschaftspflege und Naturschutz abdecken. Zielgruppe des neuen Regelwerks sind Umweltplaner und Landschaftsarchitekten, Träger der Infrastruktur- und Bauleitplanung, Genehmigungs- und Naturschutzbehörden sowie Produzenten und Händler von Wildpflanzensaatgut. Außerdem werden Ausführungsbetriebe des Garten- und Landschaftsbaus sowie Sachverständige angesprochen.

Den genannten Adressaten soll das Regelwerk eine Hilfestellung bei der Auswahl, Planung, Ausschreibung und Anwendung von Begrünungsverfahren mit gebietseigenem Saatgut geben.

3 Begriffe und Definitionen

Das Regelwerk (FLL 2014) versteht den Begriff „gebietseigen“ im Sinne der Definition von Kowarik & Seitz (2003): „Als gebietseigen werden Pflanzen bzw. Sippen bezeichnet, die aus Populationen einheimischer Wildsippen stammen, welche sich in einem bestimmten Naturraum über einen langen Zeitraum in vielfachen Generationsfolgen vermehrt haben und bei denen eine genetische Differenzierung gegenüber Populationen der gleichen Art aus anderen Naturräumen anzunehmen ist.“ Ergänzend zu dieser Definition werden nur solche Arten als gebietseigen betrachtet, die in einem bestimmten Naturraum schon vor dem 16. Jahrhundert (Entdeckung Amerikas 1492) im Naturraum sicher oder wahrscheinlich einheimisch gewesen sind (Ortner 2005). So können z.B. Neophyten nicht gebietseigen sein, auch wenn sie sich über einen langen Zeitraum in vielfachen Generationsfolgen in einem bestimmten Naturraum vermehrt haben.

Die dem Regelwerk zu Grunde liegende naturschutzrechtliche Vorgabe zur Verwendung von gebietseigenen Herkünften in § 40 Abs. 4 BNatSchG bezieht sich auf Begrünungen in der „freien Natur“ mit Ausnahme des Anbaus von Pflanzen im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft. Bis einschließlich 01. März 2020 ist im Gesetz zudem eine Übergangsregelung formuliert: „Bis zu diesem Zeitpunkt sollen in der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur innerhalb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden“. Diese Soll-Bestimmung wird nach Schumacher & Werk (2010) in der Form interpretiert, dass bei einem entsprechenden Angebot gebietseigenes Saatgut zu bevorzugen ist. Nach der Übergangszeit ist die Vorgabe generell bindend.

Zur Auslegung des Begriffes „freie Natur“ bestehen bis dato keine klaren Rechtsvorschriften. Jedoch beziehen verschiedene einschlägige Leitfäden und Fachartikel die „freie Natur“ auf den gesamten Außenbereich außerhalb von Siedlungsgebieten und einzelnen Siedlungsanlagen. In diesem Sinne wird der Begriff auch im Rahmen der FLL-„Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ verwendet. Eine Veränderung der Flächen durch den Menschen bzw. der Grad der Naturnähe sind dabei keine Kriterien zur Abgrenzung der „freien Natur“ (vgl. BMU 2012, Ortner 2005, Schumacher & Werk 2010).

So ist beispielsweise für Begrünungsmaßnahmen entlang von Verkehrswegen zunächst grundsätzlich gebietseigenes Material zu verwenden. Gegebenenfalls erforderliche Ausnahmeregelungen (z.B. bauwerksbedingt) können im Rahmen der planrechtlichen Genehmigung formuliert werden.

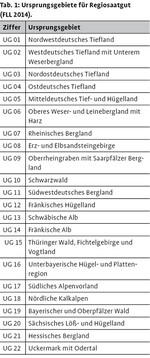

Der Begriff „Regiosaatgut“ im Sinne der FLL-Empfehlungen definiert sich über die Vorgaben des Regiosaatgut- und Regiopflanzgut-Konzeptes (Prasse et al. 2010, 2011; http://www.regionalisierte-pflanzenproduktion.de ). Das Konzept liefert mit seinen 22 Ursprungsgebieten, den jeweiligen Positivlisten der potenziell verwendbaren Arten je Gebiet sowie mit den entwickelten Sammel-, Vermehrungs- und Zertifizierungsstrategien eine fundierte und bundesweit abgestimmte Grundlage für die Abgrenzung des Begriffes und die Zusammenstellung von Mischungen aus Regiosaatgut. Die 22 Ursprungsgebiete sowie die Positivlisten inklusive der diesen zu Grunde liegende Artenfilter wurden mit Mitarbeitern der zuständigen Fachbehörden der Bundesländer bzw. von diesen benannten regionalen Experten sowie interessierten Pflanzenproduzenten abgestimmt. Die Regiosaatgut-Gebietskulisse mit 22 Ursprungsgebieten bildet auch die Grundlage der Erhaltungsmischungsverordnung des BMELV (2011).

In Tab. 1 sind die 22 Ursprungsgebiete aufgelistet. Abb. 4 gibt einen Überblick zur räumlichen Verteilung der 22 Ursprungsgebiete in Deutschland.

Die Begrünung mit naturraumtreuem Saatgut definiert sich über die Verwendung von Saatgut bzw. Diasporengemischen aus derselben naturräumlichen Haupteinheit (dreistellig nummeriert bei Meynen & Schmithüsen 1953-1962), in dem auch der Ausbringungsort liegt. Als mögliche Begrünungsverfahren zur Ausbringung oder Übertragung von Saatgut bzw. Diasporengemischen/-substraten aus naturraumtreuen Herkünften sind in erster Linie der Übertrag von samenreifem Mähgut (im Idealfall frisch) oder von entsprechendem Druschgut zu nennen. Aber auch die Verwendung von Vegetationssoden oder diasporenhaltigem Oberboden gewinnen z.B. im Rahmen von naturschutzrechtlichen Schutz- oder vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen zunehmend an Bedeutung. Auch eine Aussaat mit auf Naturraumebene gesammeltem/zwischenvermehrtem Saatgut ist in Einzelfällen denkbar (z.B. zur Gewinnung spezifischer Zielarten oder im Rahmen größerer Projekte mit entsprechender Vorlaufzeit).

Beim Übertrag von Diasporengemischen aus naturraumtreuem Herkünften ist jeweils auf die Auswahl standörtlich und bezüglich des Artenspektrums geeigneter Spenderflächen ein besonderes Augenmerk zu legen. Eine Zusammenarbeit mit der zuständigen Naturschutzbehörde und die fachlich qualifizierte Betreuung dieser Begrünungsverfahren mit den Arbeitsschritten Aushagerung (bei Bedarf), Spenderflächenrecherche/-sicherung, Gewinnung (Zeitpunkt, Verfahren) sowie Ausbringung ist in jedem Fall geboten.

4 Hilfestellungen für die Praxis

Das Zielbiotop bzw. die beabsichtigte Funktion sowie die Bedingungen der Begrünungsfläche bestimmen die Zusammensetzung der zu verwendenden Saatgutmischung bzw. das zu übertragende Diasporengemisch. Meist wird es sich bei Begrünungen im Rahmen des Landschaftsbaus und der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen um Grünlandbestände im weiteren Sinne handeln, aber auch Staudensäume, Zwergstrauchheiden und Gehölzbestände lassen sich grundsätzlich mit gebietseigenem Material begründen.

Generell sollte bei jeder Begrünung in der freien Natur jedoch zunächst geprüft werden, ob eine gezielte Begrünung durch Ausbringung von Samen bzw. Diasporen überhaupt notwendig ist. So ist z.B. bei ausreichender Stabilität des Begrünungsstandortes auch eine Selbstbegrünung in Erwägung zu ziehen, soweit von einem ausreichenden Diasporenangebot von Arten der Zielvegetation auf oder im Umfeld des Begrünungsstandortes ausgegangen werden kann (vgl. Abb. 5). Auch selbstbegrünte Flächen sind dem Begrünungsziel entsprechend zu pflegen.

Ist eine Selbstbegrünung nicht zielführend, kann Tab. 2 helfen, die geeignete der verschiedenen gebietseigenen Herkunftsqualitäten „Regiosaatgut“ und „naturraumtreues Saatgut“ auszuwählen. Im FLL-Regelwerk ist dazu ein ausführlicher Entscheidungsbaum dargestellt. Dieser zeigt zudem für eine Übergangsphase auf, wie bei Nichtverfügbarkeit von bestimmten Herkünften entsprechende Ausweichmöglichkeiten abgeleitet werden können (in Abstimmung mit Naturschutzbehörde).

Bei der Auswahl des Begrünungsverfahrens stellen, neben den Anforderungen an die naturschutzfachliche Qualität und Herkunftstreue, die ingenieurbiologischen Anforderungen an die Begrünung und sicherlich auch die jeweilige Verfügbarkeit von bestimmten Saatgutqualitäten wichtige Entscheidungskriterien dar.

In verschiedenen Bundesländern sind eigene Internetseiten mit landesspezifischen Informationen zum Thema gebietseigenes Saatgut eingerichtet. Zum Teil werden auch Spenderflächenkataster geführt, die bei der Suche nach Spenderflächen für gebietseigene Pflanzenherkünfte unterstützend herangezogen werden können.

Eine Auswahl an entsprechenden Links ist im FLL-Regelwerk „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ zusammengestellt. Dort werden auch die derzeit bestehenden Zertifizierungssysteme für Regiosaatgut aufgeführt (siehe dazu auch Thews & Werk 2014a,b).

Zum Thema Regiosaatgut unterhält die Universität Hannover eine Website mit umfangreichen Informationen ( http://www.regionalisierte-pflanzenproduktion.de ). Dort sind u.a. der Artenfilter (interaktive Auswahl von Arten auf Grundlage der Positivlisten je Ursprungsgebiet) und ein Kartendienst (GIS-Viewer zur kartografischen Abgrenzung der Ursprungsgebiete und Naturräume) eingestellt.

Im FLL-Regelwerk finden sich auch Musterleistungstexte für die Ausschreibung der beschriebenen Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut. Sie werden für Begrünungen mit Regiosaatgut (Trocken-/Nassansaaten) und für die verschiedenen Übertragungsverfahren mit naturraumtreuem Herkünften sowie für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege angeboten.

5 Verwendung von Regiosaatgut

5.1 Vorgaben

In Deutschland sind derzeit zwei Zertifizierungssysteme anerkannt, die sich mit Qualitätsvorgaben zu Regiosaatgut beschäftigen:

VWW-Regiosaaten® des VWW (Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e.V.; VWW 2015),

RegioZert® des BDP (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter; BDP 2014).

Zum Inverkehrbringen von Regiosaatgut und Regiosaatgut-Mischungen sind zudem die Ausführungen der Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) des BMELV (2011) zu berücksichtigen.

Regiosaatgut kann als Einzelsaatgut oder in Form von Mischungen ausgebracht werden. Als Regiosaatgut gemäß FLL-Regelwerk angebotene Arten und Mischungen müssen entsprechend zertifiziert sein und den Mindeststandards des Regiosaatgut- und Regiopflanzgutkonzepts unterliegen (22 Ursprungsgebiete, Positivliste, Vorgaben zu Ernte und Anbau; s. auch FLL 2014, Prasse et al. 2010, Thews & Werk 2014a). Das bedeutet u.a., dass bei der Auswahl von Einzelarten oder bei der Zusammenstellung von Mischungen aus Regiosaatgut grundsätzlich nur die Arten der Positivlisten für das jeweilige Ursprungsgebiet als Ausgangspool zu verwenden sind. Diese Bedingung kann im Einzelfall die Artenauswahl einschränken, vermeidet aber, dass in Ursprungsgebiete flächig Arten eingebracht werden, die dort z.B. bisher gar nicht auftreten oder standortbedingt nur auf kleinere Teilbereiche beschränkt sind. Auch die Ausbringung gefährdeter Arten oder von Neophyten ist durch den Artenfilter reglementiert.

Möglich sind generell auch Kombinationen mit naturraumtreuem Saatgut. So können z.B. Regiosaatgut-Mischungen mit spezifischen Arten aus dem betroffenen Naturraum ergänzt werden, wenn diese bei einer Begrünung als Zielarten gewünscht sind, als Regiosaatgut aber nicht vorliegen (weil nicht in der Positivliste enthalten oder nicht produziert).

Bei den im Rahmen der Aufstellung des Fachkonzeptes nach Prasse et al. (2010) erfolgten Konsultationen mit den Bundesländern wurden u.a. die Positivlisten abgestimmt und auf Wunsch der Ländervertreter bzw. Regionalexperten auch spezifische Anpassungen durchgeführt. Auch zukünftige, z.B. aufgrund neuer Erkenntnisse und Datengrundlagen erforderliche Anpassungen der Positivlisten sollten durch diesen Kreis erfolgen und z.B. nicht von Marktteilnehmern durchgeführt werden.

5.2 RSM Regio

Als Vorschläge für Mischungen aus Regiosaatgut sind im FLL-Regelwerk unter dem Begriff „RSM Regio“ regionalisierte Regel-Saatgutmischungen für die 22 Ursprungsgebiete zusammengestellt. Grundlegendes Ziel bei der Entwicklung der RSM Regio war die Empfehlung von artenreichen, aber überschaubaren Mischungen mit breiter Nutzungs- und Standortamplitude und landschaftsbaulicher Eignung.

Der Einsatz und die Kombination der Arten in den RSM Regio orientiert sich dabei nicht allein an der pflanzensoziologischen Lehre (fertige Pflanzengesellschaften lassen sich nicht ansäen!), sondern auch Keim- und Entwicklungsverhalten, Wuchsformen, ingenieurbiologische Wirkung und auch Vermehrbarkeit der verschiedenen Arten wurden mit berücksichtigt. Je nach Größe und Ausprägung des Ursprungsgebiets wurden für die jeweiligen RSM Regio zwischen ein und vier Standortvarianten entwickelt.

In erster Linie geht es bei den RSM Regio darum, die „großen Baustellen“ (Gestaltungsmaßnahmen auf Verkehrswegeböschungen, Rekultivierungen etc.) zu bedienen, den dortigen, oft sehr kurzfristig handelnden Akteuren ein handhabbares Instrument zur Hand zu geben sowie den Wildpflanzensaatgutproduzenten für diesen Markt mit z.T. großen Bedarfsmengen eine erste Marktentwicklung mit überschaubaren Artenportfolio zu ermöglichen (vgl. Bleeker & Zeller 2013). Die RSM Regio sollen und können jedoch nicht die regionalen Kenntnisse von Planern oder Botanikern ersetzen. Für anderweitige Anforderungen oder Kundenwünsche sind sicher spezifische Mischungskonzepte möglich, jedoch in Orientierung an den oben genannten Rahmenbedingungen für Regiosaatgut (22 Ursprungsgebiete, Positivlisten). Und für naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen empfiehlt das FLL-Regelwerk ohnehin grundsätzlich die Verwendung von naturraumtreuen Herkünften.

Die ebenfalls bei der FLL veröffentlichten Regel-Saatgut-Mischungen Rasen (RSM Rasen) haben ihren Schwerpunkt bei der Entwicklung von Sport-, Gebrauchs-, Zierrasen oder speziellen Funktionsrasen auf Basis der Anwendung von Gräserzuchtsorten. Die RSM Rasen ermöglichen zwar teilweise auch einen extensiven Einsatz (z.B. RSM 7, RSM 8), in Hinsicht auf Begrünungen in der freien Natur beinhalten sie aber keine oder nur ungenügende Vorgaben und Standards bezüglich der Produktion und Verwendung von Wildpflanzen gebietseigener Herkünfte.

6 Anwendungsbeispiele mit gebietseigenem Saatgut

Gebietseigenes Saatgut kommt mit steigender Tendenz und inzwischen verbreitet bei Begrünungen in der freien Natur zum Einsatz. So wird naturraumtreues Saatgut schon länger und häufig auch bei Großprojekten vor allem zur Umsetzung verschiedenster Kompensationsmaßnahmen eingesetzt, teilweise auch zur Begrünung von Gestaltungsmaßnahmen (z.B. Straßen- oder Deichböschungen). In den letzten Jahren hat nun auch massiv die Entwicklung des Marktes für Regiosaatgut eingesetzt.

Im Folgenden wird anhand einiger ausgewählter Projekte und Anwendungsbeispiele der erfolgreiche Einsatz von gebietseigenem Saatgut in der Praxis vorgestellt (siehe die untenstehende Übersicht). Die Planungen und Betreuung zur Umsetzung der vorgestellten Projekte erfolgten unter Mitarbeit des Autors.

Literatur

BDP (Bundesverband der deutschen Pflanzenzüchter e.V., 2014): RegioZert® – Qualitätssicherung bei Produktion und Inverkehrbringen von gebietseigenem Saatgut. Konzept der BDP AG Regiosaatgut. Stand Mai 2014. Internet: http://www.bdp-online.de.

Bleeker W., Zeller, S. (2013): Produktion von regionalem Wildpflanzensaatgut. European Journal of Turfgrass Science (4), 49-51.

BMELV (2011): ErMiV – Verordnung über das Inverkehrbringen von Saatgut von Erhaltungsmischungen. Erhaltungsmischungsverordnung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 06. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2641), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 06. Januar 2014 (BGBl. I S. 26).

BMU (2012): Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 30 S.

FLL (2014): Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn, 123 S.

Kowarik, I., Seitz, B. (2003): Perspektiven für die Verwendung gebietseigener Gehölze. NEOBIOTA (2), 3-26.

Leyer, F., Werk, K. (2014): Anforderungen an die Verwendung gebietseigener Gehölze. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (10), 311-314.

Meynen E., Schmithüsen, J. (1953-1962): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands. Selbstverlag der Bundesanstalt für Landeskunde, Bad Godesberg.

Molder, F. (1990): Ökotypenanalyse an Wildkräuterarten in Hinsicht auf extensive Gras-Kräuter-Ansaaten. Z. f. Vegetationstechnik (13), 68-74.

– (2002): Gefährdung der Biodiversität durch Begrünungen mit handelsüblichem Saat- und Pflanzgut und mögliche Gegenmaßnahmen. In: Kowarik, I., Starfinger, U., Hrsg., Biologische Invasionen: Herausforderung zum Handeln? NEOBIOTA I, Berlin, 299-308.

– (2009): Zur Formen- und Namensvielfalt von Pimpinella saxifraga (L. 1753). ARGE Flora Nordschwaben Informationen (8), 22-24.

Ortner, D. (2005): Zur naturschutzrechtlichen Verpflichtung der Verwendung autochthonen Saat- und Pflanzguts bei der Straßenbegleitbegrünung. Natur und Recht 2005, 91-99.

Prasse, R., Kunzmann D., Schröder, R. (2010): Entwicklung und praktische Umsetzung naturschutzfachlicher Mindestanforderungen an einen Herkunftsnachweis für gebietseigenes Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen. Unveroffentl. Abschlussbericht DBU-Projekt. LU Hannover, Institut für Umweltplanung. Förderkennzeichen: Az 23931. 166S. Internet: http://www.regionalisierte–pflanzenproduktion.de (letzter Zugriff am 01.12.2014).

–, Kunzmann D., Schröder, R. (2011): Forschungsprojekt Regiosaatgut. Grundlagen für bundeseinheitliche Regionalisierung der Wildpflanzenproduktion (Saat- und Pflanzgut). Natur in NRW 2/11, 30-32.

Primack, R.B. (1995): Naturschutzbiologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 280 S.

Schumacher, A., Werk K. (2010): Die Ausbringung gebietsfremder Pflanzen nach § 40 Abs. 4 BNatSchG. Natur und Recht (32), 848-853.

Thews, K., Werk, K. (2014a): Verwendung gebietseigenen Saatgutes nach § 40 (4) BNatSchG. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (10), 315-319.

–, Werk, K. (2014b): Regionales Saatgut: Grundlagen aktualisiert. Naturschutz und Landschaftsplanung 46 (11), 352.

VWW (Verband der deutschen Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten, 2015): Regelwerk zur Zertifizierung von „VWW-Regiosaaten®“. Stand: 13.03.2015. Internet: http://www.natur-im-vww.de.

Weisshuhn, K., Prati, D., Fischer, M., Auge, H. (2012): Regional adaption improves the performance of grassland plant communities. Basic and Applied Ecology (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2012.07.004.

Wesserling J., Tscharntke, T. (1993): Insektengesellschaften an Knaulgras (Dactylis glomerata) – der Einfluss von Saatgut, Herkunft und Habitattyp. Verh. Ges. Ökol. 22, 351-354.

Anschrift des Verfassers: Dr. Frank Molder, Baader Konzept GmbH, Zum Schießwasen 7, D-91710 Gunzenhausen, E-Mail f.molder@baaderkonzept.de, Internet http://www.baaderkonzept.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.