Agroforst ganz am Rande

Abstracts

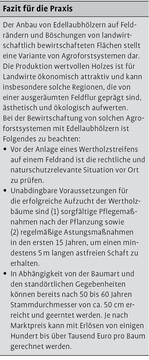

In den letzten Jahren wurden verstärkt Möglichkeiten diskutiert, den Anbau von Edellaubhölzern auf landwirtschaftlichen Flächen mit der herkömmlichen Feldbewirtschaftung zu kombinieren. Derartige Anbaumethoden werden gemeinhin als Agroforstsysteme bezeichnet. Zumeist geht man bei der Betrachtung solcher Agroforstsysteme davon aus, die Wertholzbäume direkt auf der Feldfläche anzupflanzen. In der Praxis scheint diese Methode vielen Landwirten zu widerstreben, denn Agroforstsysteme werden bis heute in Deutschland kaum angelegt.

In diesem Beitrag soll ein alternativer Ansatz vorgestellt werden: die Anpflanzung von Edellaubhölzern auf Feldrändern und Böschungen zwischen Feldern. Im Gegensatz zu herkömmlichen agroforstlichen Anbaumethoden wird mit derartigen randständigen Agroforstsystemen die landwirtschaftliche Feldbearbeitung kaum beeinträchtigt.

Im Folgenden werden die Anpflanzung und die Pflege von Wertholzbäumen, die rechtliche Lage sowie ökologische und ökonomische Aspekte des vorgestellten Ansatzes beleuchtet. Es zeigt sich, dass randständige Bäume mit dem Ziel der Wertholzproduktion für den ländlichen Raum ein hohes wirtschaftliches und ökologisches Potenzial bergen.

Agroforestry at the Edge – Using field scarps and lynchets for high-grade wood production

Possibilities to combine the production of valuable timber trees with traditional methods of agricultural management have increasingly been discussed in recent years. These cultivation methods are commonly termed agroforestry systems. Usually, the approach underlying such agroforestry systems implies planting the timber trees directly onto the acreage of the fields. The farmers, however, seem reluctant to apply this method in practice. Until today, agroforestry systems have only been established rarely in Germany. The paper proposes an alternative approach that suggests to plant high-value trees at the margins of fields, or on scarps between fields. In contrast to traditional concepts of agroforestry systems, mechanized agricultural management is rarely affected by these marginal agroforestry systems.

The paper describes the planting and the maintenance of value timber trees, as well as legal, ecological and economic aspects of the introduced management approach. It can be concluded that trees grown on field margins for the production of high-grade wood offer significant economic and ecological potential.

- Veröffentlicht am

Abb. 1b: Reihe von ungeasteten Bäumen entlang einer Böschung in einem Maisfeld. Die breiten und tief ansetzenden Kronen behindern die maschinelle Feldbearbeitung und werfen Schatten auf den Mais, der dadurch im Wachstum behindert wird.

Abb. 1c: Werden die Bäume frühzeitig und regelmäßig geastet, lassen sich im unteren Bereich astfreie Stammabschnitte von bis zu 5m Länge erzielen. Hierdurch wird die maschinelle Feldbearbeitung kaum beeinträchtigt, der Schattenwurf wird reduziert. Zur Auflockerung der Reihenstruktur ließen sich Bäume in verschiedenen Jahren pflanzen (digitale Bearbeitung des Fotos in Abb. 1b).

1 Einleitung

Angesichts der zunehmenden Verknappung des Rohstoffs Holz werden in jüngerer Zeit vielfach alternative Methoden zur Rohholzbereitstellung erörtert, die auch die Holzproduktion auf landwirtschaftlichen Flächen mit einschließen. Mit Hinblick auf die Produktion von Rohholz für die energetische Nutzung werden besonders Kurzumtriebsplantagen diskutiert (Bemmann et al. 2010, Bemmann & Butler Manning 2013). Neben der Produktion von Holz für die energetische Nutzung ist auch die Produktion von Wertholz auf landwirtschaftlichen Flächen möglich. Wird der Raum zwischen den Bäumen weiterhin in traditioneller Weise bewirtschaftet – sei es durch tierische Nutzung wie Beweidung oder auch mittels des Anbaus von herkömmlichen Feldfrüchten –, so spricht man von Agroforstsystemen (AFS) (Nair 1985). Allerdings werden diese Anbaukonzepte in unseren Breiten vergleichsweise selten genutzt, so dass in Deutschland bislang nur sehr wenige Flächen existieren. Dabei hat die Bewirtschaftung von Agroforstsystemen auf landwirtschaftlichen Flächen durchaus Tradition; die ältesten und bis heute am weitesten verbreiteten AFS in Deutschland sind die Streuobstwiesen und Waldweiden (Konold & Reeg 2009). Aus ökologischer und naturschutzfachlicher Sicht wird Agroforstsystemen gemeinhin ein großes Potenzial zugebilligt (Reeg et al. 2008, 2009). Hinzukommt eine positive ästhetische Wirkung speziell in ausgeräumten Landschaften (Reeg 2009).

Um dieses Potenzial zu nutzen, gibt es seit Jahren Bestrebungen, AFS moderner Prägung zu etablieren. In jüngerer Zeit wird beispielsweise ein Ansatz verfolgt, bei dem im Kurzumtrieb bewirtschaftete Flächen mit der Produktion von Wertholz kombiniert werden, um die Produktion von Holz für die energetische und die stoffliche Nutzung auf derselben Fläche umzusetzen (Morhart et al. 2014).

In diesem Beitrag wird eine Modifikation der gebräuchlichen Agroforstsysteme vorgestellt: der Anbau von Wertholzbäumen auf Feldböschungen oder auch auf Feldrändern. Sie soll im Folgenden als „randständiges Agroforstsystem“ bezeichnet werden.

2 Hemmnisse und Chancen für die Etablierung von Agroforstsystemen

Da Bäume die maschinelle Bearbeitung von Feldern erschweren, wurden sie im ländlichen Raum vielfach entfernt (Abb. 1a). In Regionen, in denen noch zahlreiche ältere Bäume in der Feldflur vorhanden sind, stehen Landwirte ihrer Präsenz oft nach wie vor kritisch gegenüber. Dieses rührt daher, dass die Kronen der meist nicht geasteten Bäume tief ansetzen und seitlich sehr ausladend sind – sie bilden somit ein Hindernis für die maschinelle Feldbearbeitung. Zudem erzeugen sie im belaubten Zustand einen relativ großen Schatten, der das Wachstum der unter ihnen befindlichen Feldfrüchte hemmen kann (Abb. 1b). Durch rechtzeitige Astung der noch jungen Bäume können jedoch hochstämmige Exemplare mit verhältnismäßig kleinen Kronen herangezogen werden, die erheblich weniger Schatten werfen, und die auch die Überfahrt des Feldes mit Maschinen wesentlich weniger beeinträchtigen. Das gilt besonders für randständige Baumreihen beispielsweise auf Böschungen (Abb. 1c).

Diese Methode der Anpflanzung von Wertholz kann daher auch von solchen Landwirten betrieben werden, die sich scheuen, Bäume bzw. Baumreihen direkt auf den Flächen ihrer Felder zu pflanzen. Sie bringt folgende positive Aspekte für den Betrieb und die Landschaft mit sich:

Diversifizierung von Einkommensquellen durch Erzeugung eines neuartigen Produkts (Produktdiversifizierung, Risikostreuung);

Wertschöpfung auf dem eigenen Grundbesitz, von welcher besonders die Nachfolgegeneration profitiert (nachhaltiger Kapitalaufbau im ländlichen Raum);

Nutzung von bislang ungenutzten Flächen, ohne deren naturschutzfachlich wertvolle Aspekte maßgeblich zu beeinträchtigen (gesteigerte Nutzungseffizienz);

ökologische und optische Aufwertung der Landschaft vor allem in Regionen, die durch eine ausgeräumte Feldflur geprägt sind;

Stabilisierung von Böschungen durch das Wurzelwerk der Bäume, Erosionsminderung.

In den vier folgenden Abschnitten werden Hinweise zur Anlage und Pflege von randständigen Agroforstsystemen gegeben, Empfehlungen zur Klärung der rechtlichen Lage ausgesprochen sowie ökologische und ökonomische Aspekte des vorgestellten Ansatzes beleuchtet.

3 Hinweise zur Anlage und Pflege von mit Wertholzbäumen bestockten Bereichen

Die Anlage und die Pflege der Wertholzreihen auf Feldrändern oder Böschungen unterscheidet sich im Grunde nicht von der Bewirtschaftung herkömmlicher Agroforstsysteme, die zur Wertholzgewinnung angelegt werden (Morhart et al. 2012, Spiecker et al. 2006). Zur Anpflanzung von Werthölzern empfehlen sich in Abhängigkeit von den standörtlichen Gegebenheiten Baumarten wie Wildkirsche (Prunus avium), Walnuss (Juglans regia), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), aber auch die im Wald immer seltener vorkommenden licht- und wärmeliebenden Baumarten wie Elsbeere (Sorbus torminalis) oder Speierling (Sorbus domestica) können mit einem solchen System gezielt gefördert werden. Diese Bäume werden am besten in Reihen gepflanzt und müssen im Alter von etwa drei bis 15 Jahren regelmäßig geastet werden, um einen möglichst langen astfreien Schaft zu erhalten (Springmann et al. 2011). Je nach Güte des Standortes und abhängig von der gewählten Baumart muss man mit einem Wachstumszeitraum von ca. 50 bis 60 Jahren rechnen, bis die Edellaubhölzer erntereif sind. Bei der Anlage muss auf einen ausreichenden Pflanzabstand zwischen den Bäumen geachtet werden, damit diese sich im Wuchs nicht gegenseitig behindern. Als Richtlinie für den minimalen Abstand dient hierbei folgende Formel (nach Spiecker & Spiecker 1988):

Zieldurchmesser des Stammes x 25 = Abstand der Bäume.

Beispielsweise beträgt bei einem Zieldurchmesser von 0,6m in Brusthöhe der zu wählende Mindestabstand zwischen zwei Bäumen 15m. Um den Konkurrenzdruck durch die Begleitvegetation zu vermindern und um Verbiss-Schäden zu vermeiden, sollten die zu pflanzenden Bäume mindestens eine Höhe von 1,5m haben. Das Anbringen einer Schutzhülle ist unbedingt erforderlich.

In einer Praxisanwendung wuchsen Bäume, die mit Tubex-Ventex-Schützhüllen ausgestattet waren, sehr gut. Andere Schutzhüllen aus Hartplastik mit großen Luftlöchern haben durch ihren harten Plastikrand die Rinde der Bäume bei Wind teilweise stark beschädigt, so dass diese im schlimmsten Fall abbrachen oder abstarben (Abb. 2a). Zudem boten diese Schutzhüllen keinen ausreichenden Schutz vor Fegeschäden, da Rehe den unteren Stammabschnitt der Bäume freilegen und verfegen konnten. Da die Schutzhüllen sich außerdem seitlich öffnen lassen, konnten sie von Rehen sogar gänzlich entfernt werden (Abb. 2b).

Es hat sich als nützlich erwiesen, an einem geplanten Standort für Wertholzträger jeweils drei Exemplare in einem Abstand von 2m anzulegen (Abb. 3). Dadurch erhält man die Möglichkeit, nach einem Zeitraum von etwa fünf bis zehn Jahren das am besten gewachsene Individuum auszuwählen und freizustellen. Außerdem bliebe der Standort weiterhin besetzt, falls ein oder zwei Exemplare ganz ausfallen sollten.

Um hochwertiges Stammholz zu produzieren, ist die Durchführung von sorgfältigen Astungsmaßnahmen unerlässlich (Balandier 1997, Spiecker & Spiecker 1988). Diese sollten idealerweise im Abstand von zwei Jahren erfolgen. Die erste Astung ist nach drei bis fünf Jahren erforderlich, die letzte nach etwa zehn bis 15 Jahren, wenn der Baum die gewünschte astfreie Stammlänge erreicht hat (Springmann et al. 2011; siehe auch Becquey o.J., Boulet-Gercourt o.J.).

Bei Einhaltung des Mindestabstands kann auf guten Standorten damit gerechnet werden, dass die Stämme in Brusthöhe einen jährlichen Durchmesserzuwachs von 1cm pro Jahr aufweisen (Spiecker et al. 2006). Haben die Wertholzträger ihre Zieldurchmesser erreicht, bleibt der Erntezeitpunkt weiterhin flexibel wählbar. Da kein Zeitdruck besteht, können die Stämme zu einem Zeitpunkt verkauft werden, wenn die betreffende Baumart am Markt gute Preise erzielt. Weiterhin können auch verschiedene Baumarten in eine Reihe gesetzt werden und die Bäume entlang einer Reihe können gestaffelt in unterschiedlichen Jahren gepflanzt oder auch geerntet werden. Durch diese flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten können als positiver Nebeneffekt abwechslungsreiche und ökologisch wertvolle Strukturen im ländlichen Raum geschaffen werden. Hecken aus verschiedenen Sträuchern in den Zwischenräumen würden den ökologischen Wert dieser Baumreihen zusätzlich aufwerten, die Stämme im unteren Bereich vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen sowie die Winderosion vermindern.

4 Rechtliche Aspekte

Bevor eine derartige Baumreihe angelegt wird, muss zunächst geklärt werden, wem der jeweilige Feldrand oder die Böschung gehört und wie mit der generierten Wertschöpfung zum Erntezeitpunkt verfahren werden soll. Es empfiehlt sich weiterhin, rechtzeitig Kontakt mit den zuständigen Landwirtschaftsämtern und der Unteren Naturschutzbehörde aufzunehmen, um etwaige rechtliche Unsicherheiten auszuräumen. Da die Baumreihen jedoch explizit zur späteren landwirtschaftlichen Verwertung angebaut werden, dürfte beispielsweise die Gefahr, dass sie ab einer gewissen Größe als ein Landschaftselement definiert werden und somit vor einer Fällung geschützt werden, normalerweise nicht gegeben sein. Gemäß dem Nachbarrecht müssen zudem bestimmte Pflanzabstände von den benachbarten Grundstücken eingehalten werden, je nach Baumart und Bundesland gelten im Außenbereich von Kommunen 3 bis 8m. Sollen die Bäume entlang einer Straße gepflanzt werden, muss der durch die Straßenverkehrsordnung vorgegebene Mindestabstand eingehalten werden. Dieser beläuft sich auf mindesten 4,5m vom Fahrbahnrand. Nach Erreichen einer gewissen Größe müssen die Bäume auf einer Höhe von mindestens 5m aufgeastet werden (Chalmin & Möndel 2009).

Da bei dem hier vorgestellten Ansatz die Bäume nur am Rand der Felder angepflanzt werden, wird ihre Dichte auf einer Fläche im ländlichen Raum nicht sehr hoch sein. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass gemäß einer Richtlinie der Europäischen Union (AGRI/60363/2005-REV1) nur solche Flächen als landwirtschaftliche Flächen gelten, auf denen nicht mehr als 50 Bäume pro Hektar stehen. Ausnahmen sind in begründeten Einzelfällen erlaubt.

5 Ökologische Aspekte

Jede Anpflanzung von Bäumen kann Auswirkungen auf das dort bestehende Ökosystem haben. Situationsbedingt werden sich diese Effekte nicht überall positiv auswirken. In naturschutzfachlich wertvollen Feldböschungen, die sich beispielsweise in sonniger Lage und inmitten extensiv bewirtschafteter Felder befinden, können Bäume zu einer Beeinträchtigung der auf derartige offene Lebensräume angewiesenen Fauna führen. In einer ausgeräumten Feldflur, die von intensiv betriebener Landwirtschaft geprägt ist, werden Bäume jedoch als grundsätzliche Bereicherung des Landschaftsbildes und als eine ökologische Aufwertung begriffen. Beides gilt ebenfalls für das zusätzliche Einbringen von Sträuchern in diesen Bereichen (Reeg et al. 2009). Zu den positiven Aspekten von Feldgehölzen oder Baumreihen zählen die Förderung des Biotopverbunds, das Schaffen von zusätzlichen ökologischen Nischen und Rückzugsräumen sowie von Sitzwarten für Vögel.

Soll der Charakter einer offenen Landschaft bei der Pflanzung von Bäumen weiterhin im Vordergrund stehen, empfiehlt sich die Pflanzung von Einzelbäumen oder Kleingruppen. Durch die regelmäßigen Astungsmaßnahmen wird ein großflächiger Schattenwurf auf die direkt unter dem Baum befindliche Fläche vermieden, so dass auch die Auswirkung derartig erzogener Bäume auf beispielsweise wärmeliebende Laufkäferarten als gering einzustufen ist. Auch die Arbeitsmaßnahmen selbst, z.B. die anfänglichen Astungen und die Ernte des Baumes nach ca. 60 Jahren, stellen eine insgesamt sehr extensive Nutzungsform dar, von der negative Auswirkungen auf die Ökologie der Feldrandsteifen nicht zu erwarten sind. Grundsätzlich gilt jedoch, dass vor der Anlage von randständigen Agroforstsystemen die jeweilige Ausgangslage und das mögliche ökologische Entwicklungsziel eines in Frage kommenden Streifens in der Landschaft geklärt werden sollte, im Zweifelsfall mit der zuständigen Naturschutzbehörde.

6 Ökonomische Aspekte

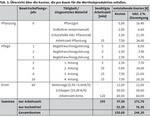

Das Hauptziel des hier vorgestellten AFS ist die Produktion von hochwertigem Rundholz für die Furnierindustrie. Um die angestrebte Holzqualität zu erreichen, sollte bereits die Wahl des Pflanzgutes wohlüberlegt sein. Empfehlenswert sind die genannten Edellaubbaumarten, da sie einen hohen Ertrag am Ende der Produktionszeit ermöglichen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die gewählte Baumart auch standortangepasst ist. Durch die Wahl geprüfter Herkünfte und bester Pflanzenqualität kann späteren Fehlentwicklungen im Wuchs vorgebeugt werden. Da sich die Preise für das Pflanzgut sowohl für die verschiedenen Baumarten als auch für die verschiedenen Alter und Größen teils erheblich unterscheiden, ist in der Kostenkalkulation (siehe Tab. 1) ein mittlerer Wert von 5 € pro Baum gewählt worden. Generell sollten mehrjährige, einmal verschulte Bäume Verwendung finden, die eine Höhe von mindestens 1,20 m besitzen. Da durch Rehe und auch Hasen verursachte Schädigungen vermieden werden müssen, sollten Einzelschutzmaßnahmen wie z.B. Wuchshüllen in die ökonomische Betrachtung mit einbezogen werden.

Weil in dem hier vorgestellten Ansatz die Bäume häufig an Böschungen oder Geländestufen gepflanzt werden, kommen bei der Pflanzung vorwiegend manuelle Verfahren zum Einsatz. In der Kostenkalkulation ist der Einsatz eines leistungsfähigen motorbetriebenen Erdbohrers berücksichtigt, wodurch die benötigte Zeit für die Pflanzung eines Baums etwa 15min beträgt.

In den Jahren nach der Pflanzung sind Astungen unverzichtbar, da nur astfreie Stammstücke für die spätere Verwendung als Furnierholz geeignet sind. Aus diesem Grund stellen die Astungsmaßnahmen eine der wichtigsten Arbeitsmaßnahmen bei der Wertholzproduktion dar. Sie erfolgen in mehreren Durchgängen, um die Bäume nicht auf einmal zu stark zu schwächen. Generell gilt dabei das Prinzip: Häufigere und weniger starke Astungen sind besser als seltene und intensive Eingriffe. Bei der in Tab. 1 aufgeführten Astung werden in vier Astungsdurchgängen (nach dem 3., 6., 8. und 10. Standjahr) alle Äste bis auf eine Höhe von 5m entfernt.

Der Zeitpunkt der Astungen ist abhängig von der Baumart und den Wuchsbedingungen, jedoch sollten die zu entfernenden Äste keine Durchmesser von mehr als 3cm besitzen, da sie mit zunehmendem Durchmesser verkernen. Dieser Kern kann nach der Astung wiederum als Eintrittspforte für Krankheitserreger dienen. Überdies benötigt der Baum für die Überwallung der Astungswunde umso länger, je größer der Durchmesser des Astes ist. Als Astungsgeräte für die erste Astung, die mit einem Zeitaufwand von etwa 5min veranschlagt werden kann, eignen sich Gartenscheren und Handsägen. Für die späteren Astungen muss mehr Zeit (10-20min) einkalkuliert werden, da zuletzt sogar Stangensägen oder Leitern benötigt werden.

Die gewünschte astfreie Schaftlänge sollte ein Drittel der Endbaumhöhe nicht überschreiten und auf Grund des späteren Verwendungszwecks eine Stammlänge von 5 m aufwärts aufweisen (Thies et al. 2009). Ist diese erreicht, sind keine weiteren Astungen mehr nötig. Lediglich eventuell auftretende Wasserreißer müssen entfernt werden. Von dem Zeitpunkt der letzten Astung bis zur Ernte ist je nach angestrebtem Zieldurchmesser und Wuchsbedingungen noch eine Wachstumsperiode von etwa 40 bis 50 Jahre einzuplanen. Im Kalkulationsbeispiel sind eine motormanuelle Ernte mit der Motorsäge sowie ein Schlepper zum Rücken des Holzes vorgesehen. In Personenstunden angegeben beträgt die gesamte Arbeitszeit pro Baum bis zur Erreichung des Zieldurchmessers 3¼ Stunden.

Nach 60-jähriger Produktionszeit, wenn die Wertholzbäume ihre Zieldimension erreicht haben, ist je Baum mit Gesamtkosten von ca. 248,20 € zu rechnen (Tab. 1). Für den Bewirtschafter ist nun entscheidend, welcher Erlös den investierten Kosten gegenübersteht. Beim Verkauf erlöst der Wertholzabschnitt je nach Baumart und Durchmesser Preise zwischen 200 und 600 € pro Festmeter [fm], wobei auch Preise von über 1000 € erzielt werden können. Im Weiteren wird der zu erwartende Erlös je Baum unter Berücksichtigung eines mittleren Preises von 400 € pro Festmeter für das Wertholz und 30 € pro Festmeter für das Brennholz dargestellt. Bei einem unterstellten Zieldurchmesser von 60 cm in 1,3 m Höhe, einem astfreien Wertholzabschnitt von 5m Länge und einer Baumhöhe von 30 m fallen etwa 1,4 fm Wertholz und ca. 4,4 fm Kronenholz an. Letzteres besteht aus dem nicht als Wertholz vermarktbaren Stammreststück und Ästen mit einem Durchmesser von über 7 cm; es kann als Brennholz verwertet werden.

Setzt man die zuvor genannten Holzpreise an, so ergeben sich je Baum insgesamt 692 € Einnahmen (Tab. 2). Nach Abzug der angefallenen Kosten von 248,20 €, die maßgeblich von den Arbeitskosten bestimmt werden (171,70 € reine Arbeitskosten inkl. Zins), ergibt sich in diesem Rechenbeispiel ein Nettoerlös von 443,80 € je Baum. Sieht man die geleistete Arbeit als nicht zu verrechnende Eigenleistung an und setzt für die Sachmittel die Zinsrechnungen aus – eine für „Zusatzarbeiten“ nicht unübliche Praxis bei Landwirten –, so fallen lediglich Sachkosten von 52,50 € an. Als Erlös blieben somit 639,5 € pro Baum.

Im ländlichen Raum sind üblicherweise viele Kilometer von Feldrändern oder Böschungen vorhanden, die keiner wertschöpfenden Nutzung unterzogen sind. Einige Abschnitte hiervon ließen sich sicherlich auch bei Einhaltung der im Nachbarrecht geforderten Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen für die Wertholzproduktion nutzen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die hier vorgestellte Variante von AFS ökonomisch attraktiv sein kann. Doch wie eingangs erwähnt, ließen sich mit dem aufgezeigten Ansatz nicht nur in finanzieller Hinsicht positive Auswirkungen für den ländlichen Raum erzielen. Mit Bäumen bestandene Feldraine und Böschungen werten eine Landschaft auch ökologisch und ästhetisch auf und können sowohl die Wind- als auch die Wasser-Erosion vermindern. Mit anderen Worten: Es spricht Vieles für die Anlage von derartigen randständigen AFS und kaum etwas dagegen.

Dank

Diese Publikation wurde im Rahmen des Projekts „Agroforstsysteme aus Wertholzbäumen und Kurzumtriebshölzern als Zwischennutzung“ (AgroCop) verfasst. AgroCop wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 033L051A über den Projektträger Jülich (PtJ) gefördert. Wir bedanken uns weiterhin bei dem landwirtschaftlichen Unternehmen Frank GmbH in Kraichtal, dessen Hauptverantwortliche unsere Forschungsprojekte zu Kurzumtrieb und Agroforstsystemen mit großem Engagement mittragen.

Literatur

Balandier, P. (1997): A method to evaluate needs and efficiency of formative pruning of fast-growing broad-leaved trees and results of an annual pruning. Can. J. For. Res. 27 (6), 809-816.

Becquey, J. (o.J.): Nussbäume zur Holzproduktion. Arbeitsgemeinschaft für Waldveredelung und Flurholzanbau, Wien.

Bemmann, A., Butler Manning, D. (Hrsg., 2013): Energieholzplantagen in der Landwirtschaft. Agrimedia, Clenze.

–, Nahm, M., Brodbeck, F., Sauter U.H. (2010): Holz aus Kurzumtriebsplantagen: Hemmnisse und Chancen. Forstarchiv 81 (6), 246-254.

Boulet-Gercourt, B. (o.J.): Die Kirsche. Arbeitsgemeinschaft für Waldveredelung und Flurholzanbau, Wien.

Chalmin, A., Möndel, A. (2009): Rechtliche Rahmenbedingungen für Agroforstsysteme. In: Reeg, T., Bemmann, A., Konold, W., Murach, D., Spiecker, H., Hrsg., Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen, Wiley-VCH, Weinheim, 241-249.

Konold, W., Reeg, T. (2009): Historische Agroforstsysteme in Deutschland. In: Reeg, T., Bemmann, A., Konold, W., Murach, D., Spiecker, H., Hrsg., Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen, Wiley-VCH, Weinheim, 313-324.

Morhart, C., Oelke, M., Springmann, S., Spiecker, H., Konold, W. (2012): Wertholzproduktion in Agroforstsystemen – Chance für Bewirtschafter und Umwelt. Archiv f. Forstwesen u. Landsch.ökol. 46 (4), 179-185.

Morhart, C., Douglas, G., Dupraz, C., Graves, A., Nahm, M., Paris, P., Sauter, U.H., Sheppard, J., Spiecker, H. (2014): Alley Coppice – a new system with ancient roots. Ann. For. Sci. 71 (5), 527-542.

–, Springmann, S., Spieker, H. (2010): Ein modernes Agroforstsystem. AFZ-Der Wald 65 (22), 26-28.

Nair, P.K.R. (1985): Classification of agroforestry systems. Agroforestry Syst. 3 (2), 97-128.

Reeg, T. (2009): Agroforstsysteme mit Wertholzbäumen im Landschaftsbild. In: Reeg, T., Bemmann, A., Konold, W., Murach, D., Spiecker, H., Hrsg., Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen, Wiley-VCH, Weinheim, 325-334.

–, Hampel, J., Hohlfeld, F., Mathiak, G., Rusdea, E. (2009): Agroforstsysteme aus Sicht des Naturschutzes. In: Reeg, T., Bemmann, A., Konold, W., Murach, D., Spiecker, H., Hrsg., Anbau und Nutzung von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen, Wiley-VCH, Weinheim, 301-311.

–, Möndel, A., Brix, M., Konold, W. (2008): Naturschutz in der Agrarlandschaft – neue Möglichkeiten mit modernen Agroforstsystemen? Natur und Landschaft 83 (6), 261-266.

Spiecker, H., Brix, M., Unseld, R., Konold, W., Reeg, T., Möndel, A. (2006): Neue Trends in der Wertholzproduktion. AFZ-Der Wald 61 (19), 1030-1033.

Spiecker, M., Spiecker H. (1988): Erziehung von Kirschenwertholz. AFZ 43 (20), 562-565.

Springmann, S., Morhart, C., Spiecker, H. (2011): Astung von Edellaubbaumarten zur Produktion von Wertholz. AFZ-Der Wald 66 (6), 4-7.

Thies, M., Hein, S., Spiecker, H. (2009): Results of a questionnaire on management of valuable broadleaved forests in Europe. In: Spiecker, H., Hein, S., Makkonen-Spiecker, K., Thies, M., eds., Valuable broadleaved forests in Europe, Brill (European Forest Institute research report 22), Leiden, 27-42.

Anschriften der Verfasser: Dr. Michael Nahm (korrespondierender Autor), Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), Wonnhaldestraße 4, D-79100 Freiburg, E-Mail michael.nahm@forst.bwl.de; Dr. Udo Hans Sauter, FVA (wie vor); Prof. Dr. Heinrich Spiecker und Dr. Christopher D. Morhart, Professur für Waldwachstum, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacherstraße 4, D-79085 Freiburg.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.