Raum-zeitliches Nutzungsverhalten von Galloway-Rindern auf einer Ganzjahresstandweide

Abstracts

Extensive, ganzjährige Beweidungssysteme werden zur Offenhaltung und Förderung der Biodiversität von Feuchtgrünland in renaturierten Auen eingesetzt. Erkenntnisse zu den Nutzungsmustern von Weidetieren in solchen Auenökosystemen sind bislang aber noch rar. In der vorliegenden Studie wurde die Habitatnutzung von Galloway-Rindern auf einer extensiven Ganzjahresstandweide in der renaturierten Alzetteaue (Luxemburg) mit GPS-Telemetrie ein Jahr lang untersucht.

Die Rinder nutzen die verschiedenen Habitate auf der Weide sehr selektiv. Dabei werden Habitattypen des mittleren Grünlands mit hohen Futterwerten und trittfestem Untergrund bevorzugt zum Grasen und Ruhen aufgesucht. Allerdings werden typische Habitate des Auengrünlands auf geringerem Niveau gleichmäßig bzw. im Herbst und Winter verstärkt aufgesucht, was eine Offenhaltung wesentlicher Teile der Aue durch die Beweidung möglich erscheinen lässt. Schattenspendende Gehölze beeinflussen das Nutzungsverhalten der Rinder maßgeblich, weil sie mit steigender Umgebungstemperatur häufiger aufgesucht werden. Das Fließgewässer und die Uferzone werden gemieden, so dass die Wasserqualität kaum durch Ausscheidungen der Rinder beeinträchtigt werden kann. Die selektive Habitatnutzung der Rinder kann zur Förderung von Struktur- und Artenvielfalt in renaturierten Auenökosystemen beitragen.

Spatiotemporal Habitat Use by Galloway Cattle on a Year-round Pasture – Findings from the restored floodplain of the Alzette River in Luxembourg

Low-intensity year-round grazing systems are used to maintain openness and to develop biodiversity of wet grasslands in restored floodplains. However, research into grazing patterns of cattle in such floodplain ecosystems has been still rare. In the present study, habitat use of Galloway cattle was analysed via GPS telemetry over a one-year period in a low-intensity year-round pasture in the restored floodplain of the river Alzette (Luxembourg). The cattle used the various habitats very selectively. Habitat types of the mesophilic grasslands with high nutritional values and solid grounds were favoured for grazing and resting. Nevertheless, typical floodplain habitat types were used on a lower but also regular basis with a slight increase in autumn and winter. This seems to suffice for the preservation of the open character of the floodplain. Shade producing trees and shrubs strongly influence habitat use patterns as they are increasingly visited when temperatures rise. The river and adjacent riparian zones are avoided. Consequently, the excretions of the cattle should not negatively influence the water quality of the river. The cattle’s selective habitat use can help to increase structural and species diversity in restored floodplain ecosystems.

- Veröffentlicht am

Erkenntnisse aus der renaturierten Alzetteaue in Luxemburg

1 Einleitung

Extensiv genutztes Feuchtgrünland in naturnahen Auen gehört zu den artenreichsten Lebensräumen in mitteleuropäischen Kulturlandschaften (Lederbogen et al. 2004). Die natürliche Fluss-Aue-Dynamik mit wechselnden Grundwasserständen und Überflutungen sowie die Nutzung dieser feuchten Standorte als großflächige Viehweiden oder einschürige Futter- und Streuwiesen schafften zahlreiche Lebensräume für gefährdete und seltene Arten (Dierschke & Briemle 2002). Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen in Mitteleuropa durch die Begradigung von Flussläufen, die Entwässerung und Bebauung der Auen sowie die Intensivierung der Landwirtschaft naturnahe, funktionsfähige Auensysteme mit ihren spezifischen Ökosystemleistungen (Hochwasserretention, Stoffsenke) nahezu komplett verloren (Schaich et al. 2011, Tockner & Stanford 2002). Dieser Landschaftswandel bedingte auch einen starken Rückgang der Biodiversität und insbesondere der Arten des Feuchtgrünlands in den Auen (Colling 2005, Karsten et al. 2012, Schneider 2011).

Vor diesem Hintergrund wurden seit den 1990er-Jahren Gewässerrenaturierungen erfolgreich zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Auen und von Feuchtgrünland eingesetzt (Joyce & Wa-de 1994, Middelton 1999). Für die Förderung und den Erhalt von Lebensräumen des Feuchtgrünlands in den wiedervernässten Auenabschnitten spielt die Entwicklung und Umsetzung von kosteneffizienten Landschaftspflege- bzw. Nutzungskonzepten unter Einbeziehung der Landwirtschaft eine große Rolle (Jedicke 2013). Dabei wurden in der Vergangenheit häufig ganzjährige, extensive Beweidungssysteme mit robusten Rinderrassen, Konik-Pferden oder Wasserbüffeln in Flussauen etabliert (Bunzel-Drüke et al. 2008, Krawczynski et al. 2008).

Tatsächlich können große Herbivoren auf extensiven Standweiden in Auen durch ihr selektives Fressverhalten, ihre Trittwirkungen und Ausscheidungen für eine heterogene Entwicklung des Auengrünlands sorgen, was sich positiv auf die Artenvielfalt auswirkt (Gander et al. 2003, Schaich et al. 2010a, Schley & Leytem 2004). Auch ein etwaiger Bewirtschaftungswechsel von Mahdsystemen vor der Renaturierung zu einer extensiven Viehhaltung scheint die Pflanzenartenvielfalt des wiedervernässten Feuchtgrünlands insgesamt nicht negativ zu beeinflussen (Schaich & Barthelmes 2012). Selbst die Integration von Bach- und Flussufern sowie amphibischen Zonen in die Beweidung kann sich positiv auf die Artenvielfalt auswirken (Krüger 2006).

Der Einfluss von Viehhaltung auf die Gewässerstruktur und Wasserqualität von Fließ- und Stillgewässern (Erosion, Stickstoffeintrag, bakterielle Kontamination etc.) wird bei direktem Zugang der Weidetiere zum Gewässer jedoch kontrovers diskutiert (u.a. Agouridis et al. 2004). Auch wenn extensive Beweidungssysteme wegen ihrer geringen Besatzdichte (< 0,8 GVE/ha) hier kaum im Fokus der Diskussion stehen, fehlen Studien zur Gewässer- und Ufernutzung von Weidetieren in diesen Systemen. Auch sind Erkenntnisse zur Effektivität von extensiver Beweidung in Bezug auf die Offenhaltung von Feuchtgrünland und Verlangsamung der Gehölzsukzession in wiedervernässten Auen kaum vorhanden. In verschiedenen Beobachtungsstudien von Weidetieren konnten spezifische Zusammenhänge der Weidetiernutzung und der räumlichen Verteilung von Habitattypen auf Ganzjahresstandweiden in Auen und Feuchtgebieten nachgewiesen werden (Gander et al. 2003, Schaich et al. 2010b). Allerdings konzentrierten sich diese Studien meist auf saisonale Ausschnitte der Habitatnutzung der Weidetiere.

In der vorliegenden Studie wird das raumzeitliche Nutzungsverhalten von Galloway-Rindern auf einer Ganzjahresstandweide in der renaturierten Flussaue der Alzette in Luxemburg mittels Satellitentelemetrie 24 Stunden am Tag und über ein ganzes Jahr untersucht. Dieser Abschnitt der Alzette-Aue wurde im Jahr 2005 renaturiert und die Rinder im Jahr 2006 zur Offenhaltung und Förderung der Biodiversität auf die Weide entlassen.

Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die Analyse der raumzeitlichen Habitatnutzung der Rinder mit dem Ziel, Erkenntnisse für die zukünftige Entwicklung des Gebietes und das Weidemanagement ableiten zu können. Im Einzelnen werden die folgenden Forschungsfragen untersucht:

Welche Habitattypen werden von den Rindern bevorzugt und welche gemieden? Gibt es saisonale und tageszeitliche Unterschiede der Habitatnutzung?

Wie häufig werden die Hauptstromlinie des Flusses und die direkten Uferbereiche von den Rindern aufgesucht und welchen Einfluss haben Strukturen wie Gehölze und Unterstand auf die Nutzung der Weide?

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Das rund 40 ha große Untersuchungsgebiet „Dumontshaff“ liegt im Südwesten Luxemburgs und ist Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes „Oberes Alzettetal“ (LU0002007) (Abb. 1). Schutzziele des Vogelschutzgebietes sind der Erhalt und die Ausbreitung von extensivem Feuchtgrünland sowie von Röhrichten und Flachlandmähwiesen. Zielarten im Gebiet sind u.a. Wiesenbrüter, Limikolen, Rohrsänger sowie verschiedene Wasservogelarten. Durch das Gebiet fließt die Alzette, ein 73 km langer Zufluss zur Sauer. Die Alzette entspricht dem Gewässertyp der feinmaterialreichen, karbonatischen Mittelgebirgsbäche und hat in Schifflange einen durchschnittlichen Abfluss von 0,57 m3/s.

Eine intensive Bewirtschaftung des feuchten und sumpfigen Grünlands war noch im 18. Jahrhundert in den Auen Luxemburgs nicht möglich, die Viehhaltung dominerte als Landnutzung (Schaich et al. 2011). Um eine Intensivierung der Landwirtschaft zu ermöglichen, wurden seit den 1950-Jahren immer mehr Abschnitte der Alzette kanalisiert und Gräben sowie Drainagen angelegt (Bunusevac et al. 2011). Durch die Senkung des Grundwasserstands in großen Teilen der Aue konnte die Grünlandwirtschaft intensiviert werden und die Beweidung verlor gegenüber der Futterheunutzung an Bedeutung.

Im Rahmen des LIFE-Projektes „Ökologische Aufwertung des oberen Alzettetals“ wurde 2005 im Untersuchungsgebiet eine Renaturierung durchgeführt. Die Alzette wurde dabei auf einer Länge von 2 km in ihr ursprüngliches Flussbett im Talgrund umgeleitet. Die Renaturierung soll die natürliche Fließgewässerdynamik und spezifische Auehabitate im Tal regenerieren und durch den Zugewinn an Retentionsfläche zum Hochwasserschutz der Siedlungen am Unterlauf beitragen. Um das Vogelschutzgebiet-Gebiet für die Zielarten als (halb-)offenes Feuchtgrünland zu erhalten und die Entwicklung hin zum Auenwald einzuschränken, wurde im Jahr 2006 eine ganzjährige, extensive Mutterkuhhaltung mit Galloway-Rindern und einer Besatzdichte zwischen 0,5 und 0,8 GVE pro ha etabliert (Abb. 2). Die Tiere gehören Landwirten aus der Umgebung, die auch für das Herdenmanagement verantwortlich sind. Eine Mischbeweidung mit Rindern und Pferden kam für die Landwirte aus gesamtbetrieblicher Sicht nicht in Frage; Wasserbüffel wurden von der Landwirtschaftsverwaltung in Luxemburg abgelehnt. Die Flächen werden nicht gedüngt und bislang fand keine mechanische Weidenachpflege oder manuelle Entbuschung statt, die bei starker Gehölzzunahme in Teilbereichen kleinflächig möglich wären. Aus Gründen der Tiergesundheit werden die Rinder im Winter mit Futterheu von angrenzenden extensiven Wiesen zugefüttert und im Herbst bei Bedarf mit Entwurmungsmedikamenten behandelt.

2.2 Vegetationskartierung und Habitattypen

Eine Vegetationskartierung im Untersuchungsgebiet wurde im Jahr 2006 durchgeführt (Bunusevac et al. 2011). Zur Vorbereitung der flächigen Kartierung wurden im Untersuchungsgebiet drei je 1 m breite Transekte senkrecht zur Alzette eingemessen. Auf je 100 Probeflächen wurde die Zusammensetzung der Vegetation in den Jahren von 2006 bis 2008 aufgenommen. Im Jahr 2009 wurden zusätzlich regelmäßig über die gesamte Fläche des Untersuchungsgebiets verteilt 25 Vegetationsaufnahmen mit Aufnahmeflächen von jeweils 5 x 5 m angefertigt. Mit Hilfe dieser Daten aus dem Feld wurde dann mittels digitaler Orthophotos aus dem Jahr 2007 im Maßstab 1 : 2500 eine flächige Abgrenzung von Vegetationseinheiten vorgenommen.

Um das Nutzungsverhalten der Rinder im Gebiet räumlich sinnvoll analysieren zu können, wurden Vegetationseinheiten des Offenlands entsprechend ihrer Physiognomie und Artenausstattung in ArcGis 10.1 zu größeren Einheiten, den sogenannten Habitattypen, gruppiert (Duncan 1983) (Tab. 1). Den einzelnen Habitattypen wurden nach Klapp (1965) Futterwerte zugewiesen. Die Habitattypenkarte des Untersuchungsgebiets wurde durch weitere strukturelle Typen wie gehölzdominierte Flächen, die Hauptstromlinie der Alzette und den Viehunterstand ergänzt (Abb. 3).

2.3 GPS-Telemetrie

Um das ganzjährige Nutzungsverhalten der Mutterkuhherde zu analysieren, wurden im Jahr 2010 zwei adulte weibliche Rinder (eine mit und eine ohne Kalb) als Fokustiere mit einem GPS-Halsband (Tellus UHF, FOLLOWIT) ausgestattet. Der Herdentrieb ist speziell bei Galloway-Rindern stark ausgeprägt (Hampel 2005), so dass das Verhalten von älteren, erfahrenen Einzeltieren als repräsentativ für die Herde gelten kann (Putfarken et al. 2008). Das Ortungsintervall des GPS-Empfängers wurde auf 20 min eingestellt. Mit diesem Intervall war eine Akkulaufzeit von einem Jahr möglich und zugleich die Aufnahme-Frequenz hoch genug, um die Nutzung kleinräumiger Habitattypen untersuchen zu können (Perotto-Baldivieso et al. 2012).

In dem kleinräumigen Habitatmosaik des Dumontshaff ist die Genauigkeit der Ortungen des GPS-Empfängers zur zweifelsfreien Zuordnung von Aufenthaltsort und Habitattyp entscheidend. Entsprechend wurden nur Positionsdaten in die Auswertung einbezogen, die gewisse Qualitätskriterien erfüllten: Ortung mit ≥ 5 Satelliten (3D-Ortung) und HDOP-Wert < 3 (horizontal dillution of precision). Insgesamt konnten von beiden Tieren rund 55 % der Lokalisationen (n = 21114) für die Auswertung verwendet werden.

Das GPS-Halsband zeichnete bei jeder Lokalisation zusätzlich die Umgebungstemperatur auf. Außerdem waren die Halsbänder mit bidirektionalen Bewegungssensoren ausgestattet, welche sowohl laterale als auch vertikale Bewegungen der Rinder während jeder Ortung speicherten. Dadurch konnte den Rindern für jede Ortung ein bestimmtes Verhalten zugeordnet werden. Große Herbivoren verbringen die meiste aktive Zeit mit Grasen. Hohen Aktivitätswerten wurde deshalb das Verhalten „Grasen bzw. Bewegen“ zugeschrieben, wohingegen geringere Werte als „Ruhen bzw. Wiederkäuen“ interpretiert wurden (van Beest et al. 2010).

2.4 Datenanalyse

Die Habitattypenkartierung wurde in ArcGis Version 10.1 mit den gefilterten GPS-Telemetriedaten verschnitten. Anschließend wurde mittels einer Punkt-in-Polygon-Analyse ermittelt, wie viele Ortungen in welchem Habitattyp zu welcher Zeit verzeichnet wurden. Bei der Datenanalyse wurde zwischen annuellem, saisonalem und tageszeitlichem Nutzungsverhalten differenziert. Das Jahr wurde nach Jahreszeiten eingeteilt und die einzelnen Tage, beginnend bei 06:00 Uhr Sommerzeit, in sechsstündige gleichlange Abschnitte getrennt (a = 06:01–12:00 Uhr, b = 12:01–18:00 Uhr, c = 18:01–23:59 Uhr, d = 00:00–06:00 Uhr).

Die Hauptanziehungspunkte innerhalb der Habitattypen wurden mittels einer Kerndichteschätzung grafisch dargestellt (Köhler et al. 2013). Bei der Darstellung wurde zwischen den beiden Verhaltenskategorien differenziert. Um zu untersuchen, ob ein Habitattyp von den Rindern eher bevorzugt oder eher gemieden wird, wurde der Präferenzindex (Pi) nach Hunter (1962) ermittelt. Der Index wird wie folgt berechnet:

Pi=Ui/Ai

Ui gibt an, wie viel Prozent der gesamten Ortungen für den jeweiligen Habitattyp registriert wurden. Ai steht für den prozentualen Flächenanteil der Vegetationseinheit an der Gesamtfläche. Der Index variiert zwischen 0 (keine Nutzung bzw. Meidung) und 1 (keine Präferenzen) und Werten über 1 (bevorzugte Nutzung). Um Unterschiede zwischen der Nutzung verschiedener Habitattypen statistisch zu überprüfen, wurde der Chi-Quadrat-Test angewendet. Der Test wurde mit einem Signifikanzniveau von p < 0,05 durchgeführt. Die Korrelationsanalyse nach Pearson kam zum Einsatz, um einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von gehölzdominierten Flächen bzw. der Hauptstromlinie der Alzette und der Umgebungstemperatur zu analysieren. Alle statistischen Analysen wurden in SPSS Statistics 21 durchgeführt.

3 Ergebnisse

3.1 Ganzjährige und saisonale Habitatnutzung

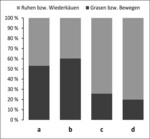

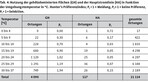

Die Galloway-Rinder nutzen im „Dumontshaff“ über das Jahr alle Habitattypen außer den Großseggenrieden. Sie nutzen die Habitattypen der Ganzjahresstandweide sehr selektiv (Abb. 4), was das signifikante Ergebnis des c2-Test für alle Frequentierungen der verschiedenen Habitattypen durch die Rinder (c2 = 81,77, df = 8, p < 0,001) belegt. In Tab. 2 sind die Habitatnutzungen der Rinder anhand von Hunter’s Präferenzindex für den ganzen Beobachtungszeitraum und nach Aktivitäten und Jahreszeiten differenziert angegeben. Die Weißklee-Weidelgras-Weiden (Pi = 2,10) und die gehölzdominierten Flächen (Pi = 1,10) werden von den Rindern präferiert. Alle anderen Habitattypen werden relativ zu ihrer Flächengröße eher gemieden. Für die Großseggenriede liegen gar keine Ortungen vor. Ansonsten werden vor allem die Röhrichte (Pi = 0,17), die Flutrasen (Pi = 0,30) und die Hauptstromlinie (Pi = 0,07) stark gemieden.

Im Verlauf des Jahres wurden auch die einzelnen Habitattypen signifikant unterschiedlich durch die Rinder genutzt (Tab. 2). Die Weißklee-Weidelgras-Weiden wurde beispielsweise im Frühjahr und im Sommer häufiger genutzt als in den kalten Jahreszeiten. Beim ruderalen Grasland und den Flutrasen (mit Ausnahme des Herbstes) verhielt es sich umgekehrt. Die gehölzdominierten Flächen werden zu jeder Jahreszeit in etwa gleich häufig genutzt. Beim Feuchtgrünland sind dagegen kaum saisonale Variationen der Nutzung zu verzeichnen. Der große Unterstand zieht die Tiere besonders stark im Winter (Pi = 16,76) und im Herbst (Pi = 9,99) an. Diese starke Selektion geht sehr wahrscheinlich auf die Zufütterung durch Heu im Unterstand zwischen November und April zurück.

Zudem wurden Unterschiede des räumlichen Nutzungsverhaltens der Rinder für die Aktivitäten „Ruhen bzw. Wiederkäuen“ und „Grasen bzw. Bewegen“ festgestellt (Abb. 4). Die Weißklee-Weidelgras-Weiden werden sowohl zum Ruhen als auch zur Nahrungsaufnahme aufgesucht (Tab. 2). Dagegen werden die feuchten Lebensräume der Röhrichte, des Feuchtgrünlands und der Flutrasen eher zum Grasen als zum Ruhen genutzt. Innerhalb der gehölzdominierten Flächen und rund um den großen Unterstand verbringen die Tiere mehr Zeit mit „Ruhen bzw. Wiederkäuen“.

3.2 Tageszeitliche Habitatnutzung

Die Tiere zeigen unterschiedliche Aktivitäten im Verlauf eines Tages. Die Fortbewegung und die Futteraufnahme dominieren tagsüber (Abb. 5). Während der Nacht verbringen die Tiere mehr als 70 % der Zeit mit „Ruhen bzw. Wiederkäuen“. Tab. 3 verdeutlicht, dass die Tiere nachts bestimmte Habitattypen meiden, welche tagsüber häufiger aufgesucht werden. So werden beispielsweise die Röhrichte, die Flutrasen und das Feuchtgrünland nachts kaum aufgesucht (Pi = 0,02–0,28). Tagsüber werden die gleichen Flächen häufiger frequentiert, dabei überwiegt der Verhaltenskomplex „Grasen bzw. Bewegen“. Auf den Weißklee-Weidelgras-Weiden sind die Tiere zu jeder Tageszeit deutlich häufiger anzutreffen, als es ihre Flächengröße erwarten lässt – wobei die Indizes nachts ungefähr doppelt so hoch sind (Pic = 2,82 und Pid = 2,70) als tagsüber (Pia = 1,27 und Pib = 1,54). Für das ruderale Grasland werden zu keiner Tageszeit mehr Ortungen verzeichnet als es die Größe der Flächen erwarten lässt.

Der Unterstand wird zu jeder Tageszeit bevorzugt aufgesucht. Die Hauptstromlinie wird während des ganzen Tages deutlich gemieden. Die gehölzdominierten Flächen werden während des Tages bevorzugt aufgesucht (Pia = 1,74 und Pib = 1,26). Bei Nacht hingegen werden die Flächen eher gemieden (Pic = 0,65 und Pid = 0,77).

3.3 Einfluss der Temperatur auf die Nutzung von Gehölz- und Gewässerhabitaten

Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen steigender Umgebungstemperatur und der Nutzung der gehölzdominierten Flächen durch die Rinder auf der Standweide (r = 0,970, p < 0,001, Tab. 4). Vor allem bei hohen Temperaturen (ab 20 °C) spielen die gehölzdominierten Flächen eine wichtige Rolle als Schattenspender für die Rinder. Eine signifikante Korrelation zwischen ansteigender Umgebungstemperatur und der Frequentierung des Fließgewässers durch die Rinder konnte dagegen nicht festgestellt werden (r = –0,595, p = 0,08, Tab. 4).

4 Diskussion

4.1 Saisonale Muster der Habitatnutzung

In der renaturierten Alzetteaue „Dumontshaff“ wird auf eine ganzjährige extensive Beweidung mit Galloway-Rindern gesetzt, um das primäre Ziel der Offenhaltung des Auengrünlands ohne weitere Pflegemaßnahmen zu erreichen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Tiere mit Ausnahme der Großseggenriede alle Habitate der Ganzjahresstandweide nutzen (Abb. 6). Auch wenn der Futterwert der Großseggenriede der niedrigste aller vorkommenden Habitattypen ist, so ist die Meidung wohl eher auf die randliche Lage und die kleine Gesamtfläche zurückzuführen. Schaich et al. (2010b) zeigten in ihren Untersuchungen des Nutzungsverhaltens von Galloway-Rindern auf einer ähnlichen Ganzjahresweide in der Luxemburger Syr-Aue mit einem zentral gelegenen Vorkommen von Großseggenrieden, dass die Tiere vor allem in der ausgehenden Vegetationsperiode durchaus in diesem Habitat fressen.

Bei der Nutzung der Grünland-Habitate im Dumontshaff gehen die Tiere ausgesprochen selektiv vor. Deutlich bevorzugt werden die Weißklee-Weidelgras-Weiden. Die Weißklee-Weidelgras-Weiden sind die flächig größte Einheit mit dem höchsten Futterwert und im Gegensatz zu fast allen anderen Habitattypen (Röhrichte, Feuchtgrünland, Flutrasen, ruderales Grasland) kaum von periodischen Überflutungen beeinflusst. Diese Ergebnisse korrespondieren mit anderen Studien zum Weideverhalten von Rindern, die eine gezielte Nutzung von Habitaten mit gutem Futterangebot durch die Tiere feststellen konnten (Kohler et al. 2006, Schaich et al. 2010b).

Für die saisonalen Veränderungen des Nutzungsverhaltens der Rinder scheinen vor allem die Unterschiede in Witterung und Futterverfügbarkeit im Verlauf des Jahres verantwortlich zu sein (Rice et al. 1983). Habitattypen mit geringerem Futterwert (Röhrichte, Flutrasen, ruderales Grasland) werden im Winter tendenziell häufiger zum Grasen aufgesucht, was mit einer Abnahme der Futterverfügbarkeit auf den Weißklee-Weidelgras-Weiden einhergeht. Eine variierende Habitatnutzung zwischen Sommer und Herbst hatten Schaich et al. (2010b) bereits für Galloway-Rinder im Syrtal und Putfarken et al. (2008) für eine kombinierte Beweidung mit Rindern und Schafen nachweisen können.

Eine Ausnahme von diesem saisonalen Muster stellt im Dumontshaff das Feuchtgrünland mit einer mehr oder weniger gleichbleibenden Frequentierung der Rinder über das Jahr dar. Das Feuchtgrünland wird dabei im erwarteten Umfang seiner Flächengröße genutzt, wobei die Aktivität „Grasen bzw. Bewegen“ trotz des relativ geringen Futterwerts der Flächen deutlich dominiert. Ein Erklärungsansatz hierfür stellt die regelmäßige räumliche Verteilung des Feuchtgrünlands auf der Weide in Nachbarschaft zu den trockenen, vielgenutzten Weißklee-Weidelgras-Weiden und den gehölzdominerten Flächen dar. Die Rinder müssen diesen Habitattyp zwangsläufig frequentieren, während sie Habitate mit hohem Futterwert oder trockenem Standort ansteuern.

4.2 Nutzung gehölzdominierter Habitate und Offenhaltung der Aue

Neben der Futterqualität und quantität sind für die räumliche Nutzung der Weide durch die Rinder noch weitere Faktoren wie Topographie, natürliche und künstliche Barrieren, Wasserverfügbarkeit, individuelle Erfahrung und Witterung wichtig (Rice et al. 1983). Die gehölzdominierten Flächen werden im Sommer und Herbst von den Weidetieren am häufigsten aufgesucht. Direkte Beobachtungen im Gelände bestätigen die Annahme, dass die Galloway-Rinder den Schatten der Bäume suchen, aber auch den Weiden- und Erlenaufwuchs als Nahrungsquelle nutzen.

Der regelmäßige Verbiss von aufkommenden Gehölzen durch Rinder wurde auch für andere Ganzjahresstandweiden dokumentiert (Felinks et al. 2008). Inwiefern der Verbiss der Rinder die Gehölze im Dumontshaff zurückdrängt bzw. einer Verbuschung entgegenwirkt, kann anhand der vorliegenden Ergebnisse nicht abschließend beurteilt werden. Das saisonale Nutzungsmuster und die relativ konstante Frequentierung des Feuchtgrünlands sprechen für eine Offenhaltung weiter Teile der Aue durch die Rinder. Möglicherweise könnten sich aber konkurrenzstarke Arten wie die Schwarzerle (Alnus glutinosa) auf weniger häufig frequentierten Flächen wie den Flutrasen und den Großseggenrieden langfristig durchsetzen. Ein lokales Aufkommen von Gehölzen widerspricht aber nicht generell den Managementzielen des Gebietes und kann die Biodiversität im Gebiet noch erhöhen (Schley & Leytem 2004).

Um den Verbiss an Gehölzen und die Futteraufnahme aus Grünlandhabitaten mit geringem Futterwert weiter zu erhöhen, wäre es sinnvoll, die Fütterung im Herbst und im Winter auf witterungsangepasste Futtergaben umzustellen. Zum Zeitpunkt der Telemetrierung stand den Rindern den ganzen Winter über Heu von extensiven Mähwiesen zur Verfügung. Die Auswertungen zeigen, dass die Rinder viel Zeit beim Unterstand und dem angebotenen Heufutter verbrachten. Folglich nutzten die Tiere im Herbst und Winter weniger häufig Habitattypen mit geringen Futterwerten, auf denen noch potenzielle Futterressourcen zu finden gewesen wären.

Schattenspendende Strukturen, wie große Bäume, Hecken und Unterstände, sind vor allem an heißen Tagen wichtig für die Tiere. Ihr dichtes, dunkles Fell kann an sonnigen Tagen sehr heiß werden. Die Korrelation zwischen steigender Umgebungstemperatur und der Frequentierung von Gehölzen und die Kerndichteschätzung bestätigen diesen Befund. Schattenspendende Bäume und auch die Platzierung von Unterständen haben damit einen bedeutenden Einfluss auf die Verteilung der Rinder auf der Weide (Bailey et al., 1998, Gander et al. 2003).

4.3 Nutzung des Fließgewässers und potenzielle Auswirkungen auf die Wasserqualität

Weidetiere können die Wasserqualität eines Fließgewässers potenziell durch den Eintrag von Nährstoffen und Bakterien aus Urin und Fäkalien sowie durch das Aufwirbeln von Sedimenten beeinflussen. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Hauptstromlinie der Alzette übers ganze Jahr nur in sehr geringem Umfang (Pi = 0,07) von den Rindern genutzt wird. Die Hauptstromlinie wird auch nicht vermehrt mit steigender Umgebungstemperatur genutzt. Dies deutet darauf hin, dass Rinder Fließgewässer nicht bevorzugt zur Abkühlung der Körpertemperatur nutzen, soweit ihnen schattenspendende Strukturen auf der Weide zur Verfügung stehen. Dieses Nutzungsverhalten legt nahe, dass der direkte Eintrag von Dung und Urin in das Fließgewässer sehr gering ist.

Collins et al. (2007) unterscheiden bei der Beeinflussung von Gewässer durch Dung von Rindern zwischen direktem und indirektem Eintrag. Bei indirektem Eintrag ist die Gefahr, dass Pathogene (Escherichia coli) ins Gewässer gelangen, stark vermindert. Eine Entfernung von 2,5 m von der Ausscheidung zum Hauptstrom reicht schon aus, um die bakterielle Kontamination um 95 % im Vergleich zum direkten Eintrag zu reduzieren (Larsen et al. 1994).

Die Verteilung von Dung auf großflächigen Standweiden korrespondiert mit dem raumzeitlichen Nutzungsmuster der Rinder (Bagshaw 2002, Gander et al. 2003, Schaich et al. 2010). Die Hauptanziehungspunkte der Rinder korrespondieren damit auch im Dumontshaff mit einer Anhäufung von Dung. Eine solche Dunghäufung auf Ruheplätzen und anderen vielgenutzten Flächen könnte durch erhöhten Oberflächenabfluss das Gewässer indirekt beeinträchtigen (McGechan et al. 2008). Die Ruheflächen im Dumontshaff befinden sich jedoch meist am Rand der Standweide in größerer Entfernung zum Gewässer und werden damit von schwachen und mittleren Hochwasserereignissen nicht erreicht. Durch die insgesamt geringe Frequentierung des Uferbereichs und die Nutzung von höher gelegenen Flächen am Rand der Weide für die nächtlichen Ruhezeiten wird auch der indirekte Dung- und Urineintrag ins Gewässer stark reduziert.

Insgesamt scheinen die direkten und indirekten Einträge in die Alzette aus Sicht der vorliegenden Daten der raumzeitlichen Habitatnutzung vernachlässigbar zu sein. Zudem wird im Vergleich zu konventionellen Beweidungssystemen bei ganzjährigen extensiven Beweidungsprojekten komplett auf den zusätzlichen Eintrag von organischem und mineralischem Dünger verzichtet und die Vieh-Besatzdichten sind viel geringer. Folglich sind auch Nährstoffausträge von diesen Flächen im Vergleich zu konventionellen Systemen geringer, was sich positiv auf die Wasserqualität von Grund- und Oberflächengewässern auswirkt (Clary und Kinney 2002).

5 Schlussfolgerungen

Die Rinder nutzen die Standweide über das ganze Jahr selektiv und bevorzugen zur Nahrungsaufnahme mit der Weißklee-Weidelgras-Weide den Habitattyp mit dem höchsten Futterwert. Allerdings werden typische Habitate des Auengrünlands mit weniger energiereicher Vegetation wie Flutrasen und Röhrichte im Verlauf des Herbstes und Winters verstärkt zur Nahrungsaufnahme aufgesucht. Diese räumlich ungleichmäßige Nutzung der Rinder kann durch Prozesse wie Nährstoffverlagerungen, Bodenverletzungen durch Tritt und Sukzession gemeinsam mit den Wirkungen der Gewässerrenaturierung zu einer Erhöhung der Struktur- und Artenvielfalt in der Aue beitragen.

Die saisonale Variation in der Nutzung unterschiedlicher Habitate sowie die relativ konstante Nutzung des Feuchtgrünlands über das ganze Jahr durch die Rinder sprechen aber auch dafür, dass mit dem Beweidungssystem die Aue auf der überwiegenden Fläche offen gehalten werden kann. Trotzdem könnten sich in weniger frequentierten Teilen der Weide lokal (insgesamt < 0,5 ha) konkurrenzstarke Gehölze wie die Erle durchsetzen. Diese Gehölzstrukturen können aber durchaus auch vorteilhaft für die biologische Vielfalt im Dumontshaff sein, ohne das Vorkommen der Zielarten des Feuchtgrünlands insgesamt zu gefährden. Die Zufütterung der Rinder im Winter sollte aus Sicht der Offenhaltung der Aue nicht kontinuierlich, sondern abhängig von Witterung und natürlicher Nahrungsressourcen erfolgen, um die saisonale Habitatnutzung von weniger frequentierten Teilen der Aue zu verstärken.

Das Vorkommen von Strukturen auf der Weide wie Bäume und Unterstände haben einen starken Einfluss auf das Nutzungsverhalten der Rinder. Gehölzstrukturen, Unterstände und die relativ trockenen Standorte des mittleren Grünlands sind dabei Anziehungspunkte zum Ruhen für die Weidetiere, deren Rolle bei der Planung von Ganzjahresstandweiden berücksichtigt werden sollten. Das Fließgewässer und die Uferbereiche werden dagegen kaum von den Rindern genutzt, was Befürchtungen zu negativen Auswirkungen der Beweidung auf die Wasserqualität relativiert.

Literatur

Agouridis, C.T., Workman, S.R., Warner, R.C., Jennings, G.D. (2005): Livestock grazing management impacts on stream water quality: a review. J. Am. Water Resour. Ass. 41, 591-606.

Bagshaw, C.S. (2002): Factors influencing direct deposition of cattle faecal material in riparian zones. Ministry of Agriculture and Forestry, Wellington, Technical Paper No. 19.

Bailey, D.W., Dumont, B., Wallis De Vries, M.F. (1998): Utilization of heterogeneous grasslands by domestic herbivores: theory to management. Ann. Zootech. 47, 321-333.

Bunusevac, M., Weber, G., Thoes, J., Muschang, M., Moes, G., Lorge, P., Biver, G., Kirpach, J.-C., Proess, R. (2011): Zone naturelle Dumontshaff. Administration de la nature et des forêts, Luxemburg.

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M., Zimball, O. (2008): Wilde Weiden –Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. AG Biologischer Umweltschutz e.V., Bad Sassendorf-Lohne.

Clary, W.P., Kinney, J. W. (2002): Streambank and vegetation response to simulated cattle grazing. Wetlands 22, 139-148.

Colling, G. (2005): Red List of the Vascular Plants of Luxembourg. Ferrantia 42. Musée national d’histoire naturelle, Luxemburg.

Collins, R., McLeod, M., Hedley, M., Donnison, A., Close, M., Hanly, J., Horne, D., Ross, C., Davies-Colley, R., Bagshaw, C., Matthews, L. (2007): Best management practices to mitigate faecal contamination by livestock of New Zealand waters. New Zeal. J. Agr. Res. 50, 267-278.

Dierschke, H., Briemle, G. (2002): Kulturgrasland – Wiesen, Weiden und verwandte Staudenfluren. Ulmer, Stuttgart.

Duncan, P. (1983): Determinants of the use of habitat by horses in a Mediterranean wetland. J. Appl. Ecol. 52, 93-109.

Felinks, B., Deter, A., Wenk, A. (2008): Gehölzaufwuchs auf einer Ganzjahresstandweide im Wulfener Bruch. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (7), 217-223.

Gander, A., Rockmann, A., Stehler, C., Güsewell, S. (2003): Habitat use by Scottish cattle in a lakeshore wetland. Bulletin of the Geobotanical Institute ETH 69, 3-16.

Hampel, G. (2005): Fleischrinderzucht und Mutterkuhhaltung. Ulmer, Stuttgart.

Hunter, R.F. (1962): Hill sheep and their pasture: a study of sheep grazing in south-east Scotland. J. Ecol. 50, 989-999.

Jedicke, E. (2013): Die Auen reaktivieren – gemeinsam mit der Landwirtschaft. Natursch Landschaftsplanung 45 (7), 197.

Joyce, C.B., Wade, P.M. (1998): European Wet Grasslands – Biodiversity, Management and Restoration. John Wiley & Sons, Chichester.

Karsten, W., Krause, B., Culmsee, H., Leuschner C. (2012): Fifty years of change in Central European grassland vegetation: large losses in species richness and animal-pollinated plants. Biol. Conserv. 150, 76-85.

Klapp, E. (1965): Grünlandvegetation und Standort. Paul Parey, Hamburg.

Kohler, F., Gillet, F., Reust, S., Wagener, H.H., Gadallah, F., Gobat, J.-M., Buttler, A. (2006): Spatial and seasonal patterns of cattle habitat use in a mountain wooded pasture. Landscape Ecol. 21, 281-295.

Köhler, M., Hiller, G., Tischew, S. (2013): Ganzjahresbeweidung mit Pferden auf Kalk-Halbtrockenrasen. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (9), 279-286.

Krawczynski, R., Biel, P., Zeigert, H. (2008): Wasserbüffel als Landschaftspfleger – Erfahrungen zum Einsatz in Feuchtgebieten. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (5), 133-139.

Krüger, U. (2006): Extensive Beweidungskonzepte von Auen unter Einbeziehung von Gewässern. Artenschutzreport 20, 30-35.

Larsen, R.E., Miner, J.R., Buckhouse, J.C., Moore, J.A. (1994): Water-quality benefits of having cattle manure deposited away from streams. Bioresource Technol. 48, 113-118.

Lederbogen, D., Rosenthal, G., Scholle, D., Trautner, J., Zimmermann, B., Kaule, G. (2004): Allmendweiden in Südbayern: Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung. Angew. Landschaftsökol. 62, Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.

McGechan, M.B., Lewis, D.R., Vinten, A.J.A. (2008): A river pollution model for assessment of best management practices for livestock farming. Biosyst. Eng. 99, 292-303.

Middleton, B. (1999): Wetland restoration, flood pulsing, and disturbance dynamics. John Wiley & Sons, New York.

Perotto-Baldivieso, H.L., Cooper, S.M., Cibils, A.F., Figueroa-Pagán, M., Udaeta, K., Black-Rubio, C.M. (2012): Detecting autocorrelation problems from GPS collar data in livestock studies. Appl. Anim. Behav. Sci. 136, 117-125.

Putfarken, D., Dengler, J., Lehmann, S., Härdtle, W. (2008): Site use of grazing cattle and sheep in a large-scale pasture landscape: GPS/GIS assessment. Appl. Anim. Behav. Sci. 111, 54-67.

Rice, R.W., MacNeil, M.D., Jenkins, T.G., Koong, L.J. (1983): Simulation of the herbage/animal interface of grazioso land. Dev. Ecol. Model. 5 (21), 475-488.

Schaich, H., Barthelmes B. (2012): Management von Feuchtgrünland wiedervernässter Auen: Effekte von Beweidung und Mahd auf die Vegetationsentwicklung. Tuexenia 32, 207-231.

–, Karier, J., Konold, W. (2011): Rivers, Regulation and Restoration: Land use history of floodplains in a peri-urban landscape in Luxembourg, 1777-2000. European Countryside 4, 241-264.

–, Rudner, M., Konold, W. (2010a): Short-term impact of river restoration and grazing on floodplain vegetation in Luxembourg. Agr. Ecosyst. Environ. 139, 142-149.

–, Szabo, I., Kaphegyi, T.A.M. (2010b): Grazing with Galloway cattle for floodplain restoration in the Syr Valley, Luxembourg. J. Nat. Conserv. 18, 268-277.

Schley, L., Leytem, M. (2004): Extensive Beweidung mit Rindern im Naturschutz: eine kurze Literaturauswertung hinsichtlich der Einflüsse auf die Biodiversität. Bull. Soc. Nat. Luxemb. 105, 65-85.

Schneider, S. (2011): Die Graslandgesellschaften Luxemburgs. Ferrantia 66, Musée national d’histoire naturelle, Luxembourg.

Tockner, K., Stanford, J.A. (2002): Riverine flood plains: present state and future trends. Environ. Conserv. 29, 308-330.

Van Beest, F.M., Mysterud, A., Loe, L.E., Milner, J.M. (2010): Forage quantity, quality and depletion as scale-dependent mechanisms driving habitat selection of a large browsing herbivore. J. Anim. Ecol. 79, 910-922.

Anschriften der Verfasser: Jean-Marc Parries und Dr. Harald Schaich, Professur für Landespflege, Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, D-79106 Freiburg, E-Mail jmparries@gmail.com bzw. harald.schaich@landespflege.uni-freiburg.de; Dr. Jan Herr, Administration de la nature et des forêts, 16 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, E-Mail jan.herr@anf.etat.lu; Marc Moes, Geodata, 27 rue de Dippach, L-8055 Bertrange, E-Mail marcmoes@pt.lu; Georges Moes, natur&ëmwelt, 5 rue de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer, E-Mail g.moes@naturemwelt.lu.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.