Ökonomie schutzwürdiger Ackerflächen

Abstracts

Ackerwildkräuter gehören zu den am stärksten gefährdeten Pflanzenformationen Mitteleuropas. Ihr Schutz erfordert eine wildkrautkonforme Ackerbewirtschaftung, die für die Landnutzer gegenüber der „normalen“ Wirtschaftsweise in der Regel mit finanziellen Nachteilen verbunden ist. Wie diese Naturschutzkosten zu berechnen sind, wurde im Rahmen des Projekts „100 Äcker für die Vielfalt“ anhand von elf Beispielbetrieben aus dem gesamten Bundesgebiet untersucht. Die betriebsindividuellen Ergebnisse stellen als Mindestforderung der Landnutzer eine wichtige Größe im Bereich der Honorierung der ökologischen Leistung „Ackerwildkrautschutz“ dar.

Die Untersuchung erstreckt sich auf ertragsschwache bis mittlere Standorte und zeigt, dass sich die anhaltende Gefährdungslage der Ackerwildkräuter in vielen Fällen nicht mit zu hohen und der Gesellschaft nicht zumutbaren Schutzkosten begründen lässt. So stehen Bewirtschafter nicht intensiv nutzbarer Äcker oft nur geringen, teilweise sogar gar keinen Naturschutzkosten gegenüber. Steigende Getreidepreise können hier zu einer weiteren Reduktion der Kosten führen. Auf intensiv nutzbaren Äckern betragen die auszugleichenden Kosten vorliegend bis zu 500 €/ha*a. Höhere Beträge sind in dieser Gruppe bei Getreidepreissteigerungen und auf sehr ertragreichen Standorten möglich.

Economy of Ecologically Valuable Agricultural Fields – The project „100 Fields for Biodiversity“

Wild arable plant species are one of the most endangered plant formations of Central Europe. Their protection requires a cultivation adapted to the wild species, usually leading to financial disadvantages for the farmers compared to “regular“ management. For these costs for nature conservation the project “100 Fields for Biodiversity“ has developed a calculation method using the example of eleven farms all across Germany. The results of the study provide a minimum requirement of the land users, and they are an important factor to calculate the reward for the “protection of wild arable plant species“.

The study has investigated poor to medium sites, and the results show that the continuous endangerment of wild arable plant species frequently cannot be explained by high costs for their protection which cannot be expected from society. The study shows that there are hardly any or no additional costs for the farmers on these rather poor sites which cannot be cultivated intensively. On fields which can be cultivated intensively the costs to be compensated can reach up to 500 €/ha and year. Higher costs can occur if grain prices rise or if the sites are very nutritious.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Ackerwildkräuter begleiten die europäische Kulturlandschaft seit Beginn des Ackerbaus in der Jungsteinzeit. Angepasst an die Bearbeitung des Bodens treten die zumeist einjährigen Arten gemeinsam mit den Kulturpflanzen und ohne bewusstes Zutun des Menschen auf. Überwiegend mit dem Getreide aus dem Vorderen Orient und dem südöstlichen sowie südlichen Europa importiert, hielt ihre Etablierung und Existenz in Mitteleuropa mehrere tausend Jahre an. Heute zeichnet sich hier keine andere Pflanzengruppe durch einen so hohen Anteil gefährdeter und ausgestorbener Arten aus (Hampicke 2013: 24f.).

Insgesamt gehören in Deutschland rund 280 Pflanzenarten zur „Ackerunkraut- und kurzlebigen Ruderalvegetation“ (Korneck et al. 1998). Von diesen sind heute 97 Arten ausgestorben oder deutschlandweit in verschiedenem Grad gefährdet. Da sich die Ruderalarten unter allen Pflanzenarten am besten an Störungen durch den Menschen angepasst haben und Ruderalflächen die Anwendung von Herbiziden weniger häufig implizieren, kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil dieser 97 Arten zur Gruppe der Ackerunkräuter gehört. Folgt man dieser und der Annahme, dass sich die Zahl der ausschließlich auf Äckern vorkommenden Wildkrautarten auf 150 beläuft, so sind bis zu zwei Drittel aller Ackerwildkräuter gefährdet oder ganz von unseren Äckern verschwunden.

Mit Meyer et al. (2013) liegt eine Studie vor, die sich ausschließlich auf das von Ruderalarten am wenigsten beeinflusste Feldinnere bezieht. Auf den in vier Bundesländern insgesamt untersuchten 392 Äckern sank der Deckungsgrad der Segetalflora im Feldinneren im Median von 40 % in den 1950er/60er Jahren auf nur noch 4 % im Jahr 2009. So kam das heute deutschlandweit gefährdete Sommer-Adonisröschen (Adonis aestivalis, Abb. 2) aus der Familie der Hahnenfußgewächse nur noch auf 3 % statt ursprünglich 55 % der 116 untersuchten Kalkäcker vor. Auch nicht gefährdete Pflanzenarten wie der Klatschmohn (Papaver rhoeas) und die Kornblume (Centaurea cyanus) gehören nicht mehr selbstverständlich zum Landschaftsbild.

Der schnelle und anhaltende Rückgang der Ackerwildkräuter setzte in den 1960er Jahren ein und ist auf umfassende Veränderungen in der Landwirtschaft zurückzuführen, insbesondere auf den Einsatz von Herbiziden. Von der Zurückdrängung sind auch die vielen konkurrenzschwachen, oft kleinwüchsigen Arten betroffen, welche kaum in der Lage sind, die Kulturpflanzen zu beeinträchtigen.

Beispiele für Literatur über die Ökologie, Bestimmung und den Schutz von Ackerwildkräutern sind Schumacher (1984), Schneider et al. (1994), Manthey (2003), Reisinger et al. (2005), Holzner & Glauninger (2005), Hampicke et al. (2005) sowie Hofmeister & Garve (2006).

Der Schutz von Ackerwildkräutern erfordert eine wildkrautkonforme, sich an historischen Nutzungsformen orientierende Ackerbewirtschaftung. Hervorzuheben ist der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, insbesondere auf Herbizide, die Einschränkung der Nährstoffzufuhr, eine wendende Bodenbearbeitung und die Reduktion der Aussaatstärke. Eine genaue Praxisanleitung geben van Elsen et al. (2009).

Die in den 1980er Jahren ins Leben gerufenen Schutzmaßnahmen, insbesondere die Ackerrandstreifenprogramme (Schumacher 1984), fanden in den folgenden Jahren keine konsequente Fortsetzung durch die Bundesländer. Nachdem im Jahr 2004 ein Kreis besorgter Naturschützer mit dem „Karlstadter Positionspapier“ (van Elsen et al. 2005) auf den Ernst der Lage hinwies und Schutzkonzepte vorstellte, wurde von Februar 2009 bis Ende 2013 im Rahmen des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekts „100 Äcker für die Vielfalt“ ein deutschlandweites Netz von Schutzäckern aufgebaut. Ziel war es, 100 Äcker, die bis heute eine Vielzahl von Segetalarten aufweisen, dauerhaft zu sichern.

Die Honorierung ökologischer Leistungen stellt die Beteiligten immer vor die Frage, wie viel Agrarbetrieben für die wildkrautfördernde Ackernutzung zu zahlen ist. Die Mindestforderung der Bewirtschafter für die Erbringung ökologischer Leistungen ist die Erstattung der Kosten der naturschutzgerechten Landnutzung, die nachfolgend auch als Naturschutzkosten bezeichnet werden. Dabei handelt es sich in der Regel um den gegenüber der „normalen“ Landnutzung bestehenden finanziellen Verlust. Man spricht dann von Opportunitäts- oder Verzichtskosten. Als „normale“ Landnutzung kommt der konventionelle oder ökologische Ackerbau, teilweise auch die Flächenstilllegung in Betracht. Gibt es hingegen keine Alternative zum naturschutzgerechten Ackerbau, so entsprechen die Naturschutzkosten dem Verfahrensdefizit dieser Nutzungsform. Decken die Förderbeträge die Naturschutzkosten, so ist die Mindestforderung der Landnutzer erfüllt. Anreize für das Eingehen von Naturschutzverpflichtungen entstehen aber erst, wenn die Förderung über die reine Kostenerstattung hinausgeht.

Wie hoch sind die Kosten der naturschutzgerechten Ackernutzung? Dieser Frage gingen die Autoren für das Projekt „100 Äcker für die Vielfalt“ am Beispiel von elf landwirtschaftlichen Betrieben nach, die einen oder mehrere Schutzäcker mit schwacher bis mittlerer Ertragskraft wildkrautfreundlich bewirtschaften.

2 Methode

Die Leiter der kleinbäuerlichen bis flächenintensiven Betriebe sind in den Jahren 2010 und 2011 befragt worden. Auf dieser Basis, ergänzt um Literaturdaten (insbesondere KTBL 2011), erfolgte die Berechnung der Naturschutzkosten. Eine ausführliche Darlegung der Untersuchung zeigt ein rund 50-seitiger Leitfaden (Geisbauer & Hampicke 2012).

Um die Kosten der naturschutzgerechten Ackernutzung zu ermitteln, sind in der Regel zwei Kosten- und Leistungsrechnungen einander gegenüber zu stellen: die des wildkrautkonformen Ackerbaus und die der betriebswirtschaftlich besten Nutzungsalternative der betrachteten Fläche (Begriffe s. Textkasten). Beide Kalkulationen beziehen sich auf 1 ha Fläche und ein Wirtschaftsjahr (€/ha*a).

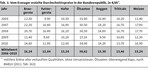

Die zur Ermittlung der Markterlöse verwendeten Getreide- und Rapspreise sind Mittelwerte der gemäß dem Statistischen Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten von den Erzeugern in den Jahren 2006 bis 2010 bundesweit erzielten Durchschnittspreise (Erzeugerpreise, Tab. 1). Abweichende Werte, etwa aufgrund überdurchschnittlicher Qualitätseinbußen beim wildkrautkonformen Ackerbau, finden gemäß den Aussagen der befragten Landwirte Berücksichtigung.

In der Regel lassen sich die Naturschutzkosten bereits aus einfachen Teilkostenrechnungen, also unter Ausschluss bestimmter Kostenpositionen, ableiten. So bedürfen Kosten, aber auch Leistungen, die keinen Einfluss auf die Höhe der Naturschutzkosten haben, grundsätzlich keiner Berücksichtigung. Dazu zählen Pacht, Gemeinkosten und Direktzahlungen, geht man davon aus, dass diese Größen unabhängig von der landwirtschaftlichen Nutzungsform stets konstant bleiben. Methodisch sind zwei Gruppen zu unterscheiden:

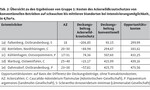

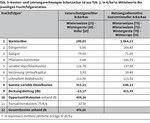

(1) In Gruppe 1 werden alle intensiv nutzbaren Äcker zusammengefasst (Tab. 2). Die Alternative zur naturschutzgerechten Ackerbewirtschaftung ist hier der konventionelle, bei Ökobetrieben der ökologische Ackerbau. Die Gründe dafür liegen in entsprechend ausreichenden Standortbedingungen und nicht vorhandenen ordnungsrechtlichen Bewirtschaftungsauflagen. Ein hinreichend genaues Maß für die Naturschutzkosten ergibt sich in dieser Gruppe bereits aus der Differenz der Deckungsbeiträge des naturschutzgerechten und des konventionellen bzw. ökologischen Ackerbaus (Tab. 3, Zeile 10).

Der Maschinenbestand und damit die gesamtbetrieblichen fixen Maschinenkosten eines Betriebes bleiben unabhängig davon, ob ein geringer betrieblicher Flächenanteil naturschutzgerecht oder intensiv genutzt wird, konstant. Daher müssen die Maschinenfixkosten in Gruppe 1 nicht zur Berechnung der Naturschutzkosten herangezogen werden. Eine Ausnahme bilden Spezialmaschinen des Ackerwildkrautschutzes. Die Arbeitskosten sind zu ignorieren, da die – ohnehin allenfalls geringfügigen – Arbeitskosten-„Einsparungen“ des naturschutzgerechten Ackerbaus bei Familienbetrieben tatsächlich eine Einkommensminderung darstellen (Hampicke 2009: 13).

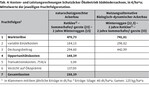

(2) Gruppe 2 umfasst alle nicht intensiv nutzbaren Äcker, die alternativ zum naturschutzgerechten Ackerbau stillgelegt würden (Tab. 5). Neben ungünstigen Standortfaktoren können vor allem ordnungsrechtliche Bewirtschaftungsauflagen, insbesondere Schutzgebietsverordnungen, die intensive Ackernutzung ausschließen. Die Nutzungsalternative „Flächenstilllegung“ wird vorliegend mit einem Mulchverfahren gleichgesetzt (Tab. 6). Die Offenhaltung der Flächen sichert die Option der Wiederaufnahme der Ackernutzung sowie den Anspruch auf Direktzahlungen bzw. Flächenprämien (Stand 2013).

Die Kalkulationen der Gruppe 2 beschränken sich nicht auf Deckungsbeitragsrechnungen, da der naturschutzgerechte Ackerbau hier über eine Innutzungnahme zusätzlicher Flächen erfolgt. Die Äcker würden alternativ brachliegen und nicht zum Einkommen und zur Deckung der gesamtbetrieblichen Maschinenfixkosten beitragen. Dieser Unterschied wird über den Ansatz der fixen Maschinenkosten und Arbeitskosten heraus kristallisiert (Tab. 6).

Eine Ausnahme bilden in Gruppe 2 flächenintensive Betriebe, die mehrere hundert Hektar Land bewirtschaften. Umfasst die naturschutzgerechte Nutzung potenzieller Stilllegungsflächen hier nur einen geringen Anteil der gesamten Betriebsfläche, so besteht keine Notwendigkeit, dem Ackerwildkrautschutz Maschinenfixkosten zuzuweisen. Die Maschinen wären auch ohne die Naturschutzflächen voll ausgelastet und ihre Fixkosten vollständig über die betrieblichen Kernflächen gedeckt. Großbetriebe sind daher in der Lage, Ackerwildkräuter besonders kostengünstig zu schützen (s. auch Hampicke et al. 2004: 249ff.).

Zusätzlich zu den Naturschutzkosten im engeren Sinne sind allen Betrieben beider Gruppen die Transaktionskosten zu erstatten, welche aus dem besonderen Organisationsaufwand durch die Teilnahme an Naturschutzprogrammen resultieren. Dazu zählen z.B. Informations- und Verwaltungskosten. Die Transaktionskosten wurden im Rahmen der Untersuchung auf 75 € pro Betrieb und Jahr geschätzt und sind gegebenenfalls anhand künftiger Beobachtungen anzupassen.

3 Ergebnisse

3.1 Gruppe 1: intensiv nutzbare Äcker

Fünf der untersuchten Ackerstandorte wären alternativ zur naturschutzgerechten Bewirtschaftung in konventioneller Nutzung und gehören daher zu Gruppe 1. Die Ergebnisse dazu fasst Tab. 2 zusammen. Die Flächen weisen mit Ackerzahlen zwischen 18 und 38 eine geringe bis mittlere Ertragskraft auf. Während hier über den konventionellen Ackerbau positive Deckungsbeiträge erzielt würden, sind diese aufgrund von Ertragseinbußen im Rahmen der naturschutzgerechten Bewirtschaftung in der Regel negativ. Auf Grundlage der Differenz beider Deckungsbeiträge betragen die auszugleichenden Naturschutzkosten je nach Standort zwischen 300 und 475 €/ha*a. Zusätzlich sind den Betrieben die Transaktionskosten zu erstatten.

Obgleich sehr ertragreiche Standorte nicht Teil der Untersuchung waren, zeigt Tab. 2 bereits, dass die Naturschutzkosten intensiv nutzbarer Äcker mit der Ertragskraft ansteigen. Nach eigenen Schätzungen ist bei hohen Ackerzahlen zu gegebenen Preisen mit Kosten von mehreren 100 €/ha*a über den hier ausgewiesenen Werten zu rechnen. Aus naturschutzfachlicher Sicht zählen derart produktive Standorte aufgrund der in der Regel nicht mehr vorhandenen Diasporenbank jedoch nicht zu den prioritär zu sichernden Flächen. Weiter steigen können die Naturschutzkosten der Gruppe 1 mit steigenden Preisen für Agrarprodukte, sofern die Erhöhung der Markterlöse nicht vollständig durch ebenfalls steigende Preise für Betriebsmittel, wie z.B. Dünger, ausgeglichen wird.

Tab. 3 zeigt den detaillierten Rechenweg am Beispiel von Standort 1d). Nach Ermittlung der Deckungsbeiträge des naturschutzgerechten und konventionellen Ackerbaus in den Zeilen 1 bis 9 werden die Naturschutzkosten anhand der Differenz der Deckungsbeiträge in Zeile 10 ausgewiesen. Die zusätzlich zu erstattenden Transaktionskosten verteilen sich hier auf 2 ha und betragen daher knapp 40 €/ha*a (Zeile 11). Die Mindestforderung des Betriebes für die naturschutzgerechte Nutzung dieses Kalkackers in Ostwestfalen beläuft sich damit auf rund 480 €/ha*a (Zeile 12).

Zusätzlich wurde in Gruppe 1 ein Ökobetrieb untersucht, der neben seinen betrieblichen Kernflächen 25 ha ertragsschwache Kalkscherbenäcker naturschutzgerecht bewirtschaftet (Tab. 4). Einschließlich der Transaktionskosten (3 €/ha*a) betragen die Naturschutzkosten hier rund 150 €/ha*a (Tab. 4, Zeile 4). Als Nutzungsalternative wird der biologisch-dynamische Ackerbau in Ansatz gebracht. Dessen höherer Markterlös ist auf den Einsatz organischer Düngemittel, eine andere Fruchtfolge und die mechanische Unkrautbekämpfung zurückzuführen.

Allgemein sind bei Ökobetrieben vergleichsweise geringe Kosten des naturschutzgerechten Ackerbaus zu erwarten, da die Ertragseinbußen gegenüber dem „normalen“ ökologischen Landbau weniger umfangreich ausfallen. Neben den marktlichen Naturschutzkosten sind bei dieser Betriebsform aber auch rein förderpolitische Kosten zu berücksichtigen, da gemäß GAK-Rahmenplan (BMELV 2010a) bei Teilnahme an vom Bund kofinanzierten Agrarumweltmaßnahmen der Anspruch auf die Ökoprämie entfällt (Tab. 4, Zeile 6).

3.2 Gruppe 2: nicht intensiv nutzbare Äcker

Vier der weiteren befragten Betriebe würden ihre untersuchten Flächen alternativ zum Ackerwildkrautschutz stilllegen. Die Ergebnisse zu den Naturschutzkosten fasst Tab. 5 zusammen. Während der Acker 2c) aufgrund eines äußerst geringen Flächenumfangs für jede andere Form der Bewirtschaftung unattraktiv ist, befinden sich die anderen Flächen in Schutzgebieten und unterliegen zwecks Erhalt und Entwicklung der Ackerwildkräuter ordnungsrechtlichen Bewirtschaftungsauflagen.

Potenzielle Stilllegungsflächen weisen in der Regel geringere Naturschutzkosten als intensiv nutzbare Äcker auf. So betragen die auszugleichenden Kosten vorliegend zu gegebenen Preisen bis zu 234 €/ha*a. Zusätzlich sind wieder die Transaktionskosten zu erstatten.

Der wesentliche Grund für die geringen Verzichtskosten in Gruppe 2 ist das Fehlen produktiver Nutzungsalternativen. So stehen den negativen Verfahrensleistungen des Ackerwildkrautschutzes in Tab. 5 nur die ebenfalls negativen Verfahrensleistungen der Flächenstilllegung gegenüber. Folglich sind die Naturschutzkosten hier tendenziell umso niedriger, je höher die Ertragskraft der Äcker ist. Auch führen steigende Erzeugerpreise in Gruppe 2 zu sinkenden Naturschutzkosten, sofern der Mehrerlös nicht in voller Höhe durch ebenfalls steigende Betriebsmittelpreise ausgeglichen wird. Angesichts der prognostizierten Getreidepreissteigerungen (z.B. in BMELV 2010b) können also die hier ausgewiesenen Kosten künftig sogar noch weiter sinken.

Die flächenintensiven Betriebe 2a) und 2b) sparen weitere Kosten ein, da hier der Ackerwildkrautschutz aufgrund des umfangreichen gesamtbetrieblichen Flächenumfangs nicht mit Maschinenfixkosten zu belasten ist. Diese Tatsache sowie die relativ hohe Ertragskraft der Äcker führt im Falle von Betrieb 2a) sogar zu einer Kostenüberdeckung – die Alternative Mulchen ist hier zu gegebenen Preisen teurer als der Ackerwildkrautschutz. Tab. 6 zeigt die Berechnung der Naturschutzkosten am Beispiel von Betrieb 2b), der von insgesamt 1 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche rund 11 ha Ackerland in einem Naturschutzgebiet wildkrautkonform bewirtschaftet. Die Kosten der Maßnahme betragen hier ohne Transaktionskosten nur rund 75 €/ha*a (Zeile 12).

Da der Gesamtflächenumfang der Betriebe 2c) und 2d) relativ gering ist, werden in diesen Fällen anteilige Maschinenfixkosten auf die Schutzäcker umgelegt. Eine weitere Ursache für die höheren Kosten des kleinbäuerlichen Betriebes 2d) ist der Einsatz besonders leistungsschwacher Maschinen. Ein höherer Bewirtschaftungsaufwand wirkt sich in Gruppe 2 grundsätzlich kostenerhöhend aus, da er auf die alternative Flächenstilllegung nicht zutrifft. Trotz der möglichen Sonderfälle kann man aber generell davon ausgehen, dass Naturschutz auf nicht intensiv nutzbaren Äckern in der Regel wesentlich kostengünstiger ist als auf intensiv nutzbaren Äckern.

Neben den Betrieben in Tab. 5 erfolgte zudem die Untersuchung der Naturschutzkosten eines reinen Landschaftspflegebetriebs, dessen ausschließlicher Betriebszweck gemäß Stiftungssatzung der Schutz bedrohter Arten des Acker- und Grünlandes ist. Da es zur naturschutzgerechten Nutzung der betrieblichen Äcker keine Alternativen gibt, sind hier nicht die klassischen Opportunitätskosten zu erstatten, sondern das über eine Vollkostenrechnung zu ermittelnde Verfahrensdefizit der wildkrautkonformen Bewirtschaftung. Dieses beläuft sich am Beispiel der untersuchten Sandäcker auf rund 424 €/ha*a (ausführlich s. Geisbauer & Hampicke 2012: 32ff).

4 Diskussion, Ausblick und Empfehlungen

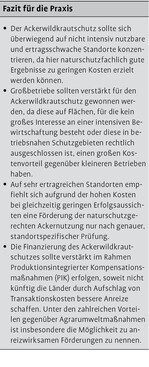

Wenn auch betriebsindividuelle Gegebenheiten die Naturschutzkosten merklich beeinflussen können und daher nicht zu vernachlässigen sind, lassen sich aus den dargelegten Untersuchungen einige Regelmäßigkeiten ableiten. So hat grundsätzlich die Nutzungsalternative den größten Kosteneinfluss. Ist ein Acker nicht intensiv nutzbar, sind in der Regel keine hohen Naturschutzkosten zu erwarten. Zu gegebenen Preisen betragen diese für die untersuchten Flächen maximal knapp 250 €/ha*a. Flächenintensive Betriebe stehen auf jenen Standorten infolge vernachlässigbarer Maschinenfixkosten noch geringeren Naturschutzkosten gegenüber, die vorliegend unter 100 €/ha*a liegen. Aber auch intensiv nutzbare, ertragsschwache Äcker weisen niedrige Naturschutzkosten auf. Aus naturschutzfachlicher Sicht gehören gerade diese „günstigen“ Äcker aufgrund einer häufig noch vorhandenen Diasporenbank zu den prioritär zu sichernden Flächen. Selbst bei Zahlung von Beträgen, die über die reine Kostenerstattung hinausgehen, ergäben sich hier überschaubare Förderprämien, so dass sich die jahrelange Vernachlässigung des Ackerwildkrautschutzes (van Elsen et al. 2005) kaum mit knappen öffentlichen Mitteln begründen lässt.

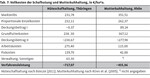

Dabei sei auch auf die vergleichsweise hohen Kosten von mit Tierhaltung verbundenen Naturschutzverfahren hingewiesen. Aufgrund fehlender Nutzungsalternativen gibt es hier keine Opportunitätskosten, so dass die Naturschutzkosten über Vollkostenrechnungen zu ermitteln sind. Tab. 7 zeigt zum Vergleich die über Fördermittel auszugleichenden Verfahrensdefizite der Hüteschaf- und Mutterkuhhaltung. Diese betragen rund 720 bzw. 440 €/ha*a, sind unter anderem auf geringe Markterlöse und einen erhöhten Arbeitszeitbedarf zurück zu führen und liegen damit über den Opportunitätskosten der Gruppe 2 (Tab. 5) und der ertragsschwachen Äcker der Gruppe 1 (Tab. 2). Ohne die verschiedenen Naturschutzzweige gegeneinander ausspielen zu wollen, bleibt doch zu fragen, warum der Rückgang der Ackerwildkräuter trotz der vielfach geringen Schutzkosten in der Vergangenheit nicht aufgehalten wurde.

Nicht untersucht, regional jedoch von hohem Interesse ist der Einfluss von Biogasanlagen auf die Kosten des naturschutzgerechten Ackerbaus im Einzugsbereich der Anlagen. Dabei ist zwischen den Naturschutzkosten von über Ackerflächen verfügenden Anlagenbetreibern und von Substratlieferanten zu unterscheiden. Die Frage stellt sich insbesondere für leichte Böden, die für den Maisanbau geeignet sind und bislang aufgrund noch vorhandener Diasporenbanken und überschaubarer Kosten zu den prioritär für den Ackerwildkrautschutz zu sichernden Flächen gehörten.

Das weithin bekannte Instrument für die Finanzierung von naturschutzgerechten Landnutzungsverfahren sind die von der EU kofinanzierten Agrarumweltmaßnahmen. Laut Art. 39 (4) der ELER-Verordnung VO (EG) 1698/2005 sowie Art. 28 (6) der aktuellen ELER-Verordnung (EU) 1305/2013 hat sich die Förderung hier seit 2005 auf die reine Kostenerstattung zu beschränken.

Unter Einbezug der erstatteten Kosten erzielt der Ackerwildkrautschutz ein betriebswirtschaftliches Ergebnis, das dem des konventionellen Ackerbaus (Gruppe 1) oder der Flächenstilllegung (Gruppe 2) entspricht. Finanzielle Vorteile gegenüber diesen „normalen“ Nutzungsformen und damit echte Anreize zur Teilnahme an Schutzprogrammen entstehen aber erst, wenn Fördermittel neben der Kosten- auch eine Anreizkomponente enthalten.

Rechtlich möglich sind anreizwirksame Prämien über die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung gemäß §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz. Darüber hinaus lassen sich über die so genannte Produktionsintegrierte Kompensation („PIK“) auch mittel- und langfristig gesicherte Förderungen sowie flexible Bewirtschaftungsverträge realisieren. Daher kam dieses Modell auch im Rahmen des Projekts „100 Äcker“ für die Sicherung von rund einem Drittel der Schutzäcker zur Anwendung. Dabei finden die üblichen Ersatzzahlungen von Eingriffsverursachern Verwendung für die ökologische Aufwertung landwirtschaftlicher Flächen unter Aufrechterhaltung ihrer Bewirtschaftung. Weiter führende Informationen zur „PIK“ finden sich in Czybulka (2011), Czybulka et al. (2012), Druckenbrod (2012), Druckenbrod & Meyer (2013), DVL (2010) und LANUV (2013).

Die dargestellten Naturschutzkosten stellen keine fixen Größen dar, sondern variieren in Abhängigkeit der Agrarpreise. Zu beachten ist insbesondere die Prognose tendenziell steigender Preise für Agrarprodukte. Während dieses in Gruppe 2 zu sinkenden Naturschutzkosten führen kann, ist auf intensiv nutzbaren Flächen bei konstanter Förderung langfristig eine Kostenunterdeckung möglich. Entscheidend ist dabei auch die Entwicklung der Preise für Betriebsmittel. Genaue Aussagen zu möglichen Entwicklungen der Schutzkosten erfordern weitere Berechnungen auf Basis von Preissimulationen. Um Kostenunterdeckungen zu vermeiden, sind verschiedene Lösungen denkbar. So können Kostensteigerungsraten bereits in die Kalkulation von Ausgleichszahlungen einfließen oder die jährlichen Ausgleichszahlungen regelmäßig an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst werden.

Die naturschutzgerechte Ackernutzung oder Einzelmaßnahmen wie Herbizidverzicht und Düngemittelreduktion eignen sich, sofern keine Doppelförderung vorliegt, auch als Variante für ökologische Vorrangflächen im Rahmen des künftigen Greenings. Ein Ausschluss dieser Punkte von den Greening-Maßnahmen könnte auf die erschwerte Kontrollierbarkeit zurückzuführen sein, ist aber angesichts der aktuellen Bedrohungslage der Ackerwildkräuter, der in vielen Fällen geringen Kosten ihres Schutzes und der Möglichkeit hier Schutz und landwirtschaftliche Flächennutzung miteinander zu verbinden, zu bedauern.

Literatur

Berger, W. (2011): Leistungen und Kosten zur Hüteschafhaltung mit Stallablammung und Lämmermast im benachteiligten Gebiet. Unveröff. Mskr., 9 S.

BMELV (Hrsg., 2010a): GAK-Rahmenplan (2010-2013): Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2010 – 2013. BMELV, Bonn, 126 S.

– (2010b): EU-Agrarpolitik nach 2013 – Plädoyer für eine neue Politik für Ernährung, Landwirtschaft und ländliche Räume. Gutachten, 36 S.

– (2011): Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2011. Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup, 638 S.

Czybulka, D. (Hrsg., 2011): Produktionsintegrierte Kompensation. Broschüre, Greifswald, 54 S.

–, Hampicke, U., Litterski, B. (2012): Produktionsintegrierte Kompensation – rechtliche Möglichkeiten, Akzeptanz, Effizienz und naturschutzgerechte Nutzung. Erich Schmidt, Berlin, 297 S.

Druckenbrod, C. (2012): Naturschutzfachliche Aufwertung durch Nutzung: Stallbau ohne Nutzflächenverlust. Neue Landwirtschaft 3, 30-33.

–, Meyer, S. (2013): Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) in Thüringen – landwirtschaftliche Akzeptanz und naturschutzfachliche Aufwertung von Ackerflächen. Landschaftspfl. Naturschutz Thür. 50 (1), 31-35.

DVL (Hrsg., 2010): Ackerwildkräuter schützen und fördern – Perspektiven einer langfristigen Finanzierung und Bewirtschaftung. Landschaft als Lebensraum 18, 46 S.

Geisbauer, C., Hampicke, U. (2012): Ökonomie schutzwürdiger Ackerflächen – was kostet der Schutz von Ackerwildkräutern? Broschüre, Greifswald, 50 S.

Hampicke, U. (2009): Die Höhe von Ausgleichszahlungen für die naturnahe Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen in Deutschland. Unveröff. Fachgutachten, 31 S.

– (2013): Kulturlandschaft und Naturschutz – Probleme, Konzepte, Ökonomie. Springer, Berlin/Heidelberg, 337 S.

–, Holzhausen, J., Litterski, B., Wichtmann, W. (2004): Kosten des Naturschutzes in offenen Ackerlandschaften Nordost-Deutschlands. Ber. üb. Landwirtschaft 82 (2), 225-254.

–, Litterski, B., Wichtmann, W. (2005): Ackerlandschaften – Nachhaltigkeit und Naturschutz auf ertragsschwachen Standorten. Springer, Berlin/Heidelberg, 311 S.

Hofmeister, H., Garve, E. (2006): Lebensraum Acker. Kessel, Remagen-Oberwinter, Reprint der 2. Aufl., 327 S.

Holzner, W., Glauninger, J. (2005): Ackerunkräuter. Stocker, Graz/Stuttgart, 264 S.

Korneck, D., Schnittler, M., Klingenstein, F., Ludwig, G., Takla, M., Bohn, U., May, R. (1998): Warum verarmt unsere Flora? Auswertung der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Schr.-R. Vegetationsde. 29, 299-444.

KTBL (2011): Datensammlung 2010/11 sowie Feldarbeitsrechner. http://www.ktbl.de, Zugriff 8/ 2011-3/2012.

– (2013): Betriebswirtschaftliche und produktionstechnische Fachbegriffe. http://www.daten.ktbl.de/downloads/dslkr/Glossar.pdf, Zugriff 5/ 2013.

LANUV (Hrsg., 2013): Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen. Natur in NRW 3, 52 S.

Manthey, M. (2003): Vegetationsökologie der Äcker und Ackerbrachen Mecklenburg-Vorpommerns. Cramer, Stuttgart, 209 S.

Meyer, S., Wesche, K., Krause, B., Leuschner, C. (2013) Veränderungen der Segetalflora der letzten Jahrzehnte und mögliche Konsequenzen für Agrarvögel. Julius Kühn-Archiv 442, 64-78.

Reisinger, E., Pusch, J., Van Elsen, T. (2005): Schutz der Ackerwildkräuter in Thüringen – eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Landschaftspfl. Natursch. Thür., 42. Sonderh., 130-136.

Rühs, M., Hampicke, U., Schlauderer, R. (2005): Die Ökonomie der Offenhaltung tiergebundener Verfahren – Ergebnisse von Untersuchungen auf Grünland und Truppenübungsplätzen. Naturschutz und Landschaftsplanung 37 (11), 325-335.

Schneider, C., Sukopp, U., Sukopp, H. (1994): Biologisch-ökologische Grundlagen des Schutzes gefährdeter Segetalpflanzen. Schr.-R. Vegetationskde. 26, 356 S.

Schumacher, W. (1984): Gefährdete Ackerwildkräuter können auf ungespritzten Feldrändern erhalten werden. LÖLF-Mitt. 9, 14-20.

van Elsen, T., Berg, M., Drenckhahn, D., Dunkel, F.G., Eggers, T., Garve, E., Kaiser, B., Marquart, H., Pilotek, D., Rodi, D., Wicke, G. (2005): Karlstadter Positionspapier zum Schutz der Ackerwildkräuter. Naturschutz und Landschaftsplanung 37 (9), 284-286.

–, Hotze, C., Meyer, S., Gottwald, F., Wehke, S. (2009): Empfehlungen für die Bewirtschaftung von Schutzäckern. http://www.schutzaecker.de/?leitfaden, Zugriff 11/2012. 9 S.

VO (EG) 1698/2005: Verordnung (EG) Nr. 1698/ 2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

VO (EG) 1305/2013: Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und die Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1998/2005.

Anschrift der Verfasser(in): Christin Geisbauer und Prof. em. Dr. Ulrich Hampicke, Institut DUENE e.V. am Institut für Botanik und Landschaftsökologie, Universität Greifswald, Soldmannstraße 15, D-17487 Greifswald, E-Mail geisbauer@duene-greifswald.de bzw. hampicke@uni-greifswald.de.

Am Beispiel von Schutzäckern des Projekts „100 Äcker für die Vielfalt“

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.