Ermittlung des „Biodiversitätswerts“ landwirtschaftlicher Betriebe in Schleswig-Holstein

Ein Schnellverfahren für die Praxis

Abstracts

In Schleswig-Holstein wurde ein Schnellverfahren entwickelt, durch das anhand ausgewählter Indikatoren die Bedeutung landwirtschaftlicher Betriebe für wild lebende Pflanzen und Tiere abgeschätzt wird. Die Eingangsparameter des Schnellverfahrens werden dem Sammelantrag entnommen, den Landwirtschaftsbetriebe für die Beantragung der EU-Direktzahlungen erstellen. Zusätzlich werden Parameter aufgenommen, die sich aus Bewirtschaftungsvorgaben von Agrarumweltprogrammen ableiten.

Das Indikatorsystem beinhaltet vier Kategorien (Nutzungstypen, Landschaftselemente, Acker, Grünland) mit insgesamt 17 Parametern. Die quantitative Ausprägung der einzelnen Eingangsgrößen wird durch Punktzahlen bewertet, auf deren Basis ein einzelbetrieblicher „Biodiversitätswert“ sowie ein betriebsspezifisches „erreichtes Biodiversitätspotenzial“ errechnet werden.

Grundlage der Punktbewertungen sind die Effekte, welche die jeweiligen Eingangsparameter unter den heutigen Bedingungen auf die Vielfalt und Häufigkeit wild lebender Arten erwarten lassen. Der Zeitbedarf für die Datenaufnahme und -auswertung beträgt je Betrieb ca. eine Stunde. Die Ergebnisse einer Evaluierung durch Freilandindikatoren (Vogelnachweise/10 ha, Flächenanteilanteil High nature value farmland) zeigen, dass das Verfahren den einzelbetrieblichen „Biodiversitätswert“ valide abbildet. Es wird gefolgert, dass das Schnellverfahren in Schleswig-Holstein aufgrund seiner Eigenschaften insbesondere im Rahmen der praktischen Naturschutzberatung landwirtschaftlicher Betriebe einsetzbar ist.

Determination of the ‘Value for Biodiversity’ of Farms in the Federal State of Schleswig-Holstein – Accelerated procedure for practical application

In the Federal State of Schleswig-Holstein a method using select indicators has been developed to rapidly assess the significance of farms for wild animals and plants. Necessary input parameters for the accelerated procedure are taken from the accumulative application which has to be produced for the request for EU direct payments. Additionally, the method includes parameters derived from the cultivation guidelines for agri-environmental measures.

The indicator system includes four categories (land-use types, landscape elements, fields, meadows) with altogether 17 parameters. The quantitative value of the individual input parameters is assessed by numbers of points, and on their base an individual ‘value for biodiversity’ and a respective ‘potential for biodiversity achieved’ can be calculated.

The scale of points depends on the supposed effects of the respective input parameters on the diversity and frequency of wild animal and plant species. The time necessary for data collection and analysis comprises about one hour per farm. The results of an evaluation on the base of two outdoor parameters – bird records per ha and share of HNV (high nature value) farmland – show that the approach provides a valid picture of the ‘value for biodiversity’. The results allow the conclusion that the accelerated procedure is a suitable method to be applied in the context of practical consultations on nature conservation of agricultural businesses.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die erste Bilanzierung der Indikatoren der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt hat ergeben, dass insbesondere für den Teilbereich der Artenvielfalt und Landschaftsqualität im Agrarland erhebliche zusätzliche Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen erforderlich sind, um die gesteckten Ziele zu erreichen (BMU 2007, 2010). Als wesentliche Ursache für die anhaltend kritische Situation gilt die intensive Landwirtschaft. Ein Instrument, um die Biodiversität auf landwirtschaftlichen Betrieben zu fördern, ist die einzelbetriebliche Naturschutzberatung. Erfahrungen aus Nachbarländern sowie auch Fallbeispiele aus Deutschland zeigen, dass gesamtbetriebliche Beratungsansätze die Akzeptanz für Naturschutzbelange bei Landwirten wesentlich erhöhen können und sich Programme zielorientierter und flexibler einsetzen lassen (Baum 2010, Güthler & Oppermann 2005). Die Betrachtung des Gesamtbetriebs hat den Vorteil, dass sie der Sichtweise des Landwirts entspricht. Zudem beziehen sich viele Regelwerke und Förderinstrumente aus dem Agrar- und Umweltbereich auf die Betriebseinheit. Wenn Naturschutz- und Biodiversitätsleistungen der landwirtschaftlichen Produktion (direkt-)vermarktet werden sollen, bietet es sich ebenfalls an, die Gesamtaktivitäten des Betriebs aus diesen Bereichen darzustellen (Güthler & Oppermann 2005).

In Schleswig-Holstein wurde vor diesem Hintergrund im Jahr 2010 das Pilotprojekt „Koordinierungsstelle Lauenburgische Kulturlandschaft (KOLK)“ gestartet, in dem Landwirtschaftsbetriebe bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen beraten und begleitet werden. Parallel wird in dem Projekt erprobt, ob und wie Naturschutz- und Biodiversitätsleistungen landwirtschaftlicher Betriebe in die Vermarktung einbezogen werden können (Bargmann & Neumann 2011). Sowohl für die gesamtbetriebliche Beratung als auch für die Fragen der Vermarktung war es erforderlich, mit einem geeigneten Schnellverfahren abzuschätzen, welchen Beitrag die beteiligten Betriebe zum Erhalt und zur Förderung wild lebender Pflanzen- und Tierarten leisten. Um die Betriebe bei begrenztem Zeit- und Finanzbudget v.a. auch bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützen zu können, durften die Analysen des Ist-Zustands nicht zu viel Raum einnehmen.

Eine Recherche bestehender Bewertungsverfahren (siehe Abschnitt 2) ergab, dass diese für die eigenen Anwendungszwecke nicht geeignet waren, da die Verfahren entweder zu zeitaufwendig (Freilandkartierungen, Anwendung Geographischer Informationssysteme), zu umfassend (Betrachtung aller Umweltauswirkungen) oder aber nicht detailliert genug waren, um aus den Bewertungsparametern Maßnahmen ableiten zu können. Es wurden deshalb die Grundzüge für ein eigenes Schnellverfahren entwickelt, bei dem der einzelbetriebliche „Biodiversitätswert“ lediglich auf der Grundlage von Daten aus dem Sammelantrag für die Agrarförderung sowie durch die Abfrage einfacher Nutzungsangaben ermittelt wird (Details siehe Abschnitte 2 und 3).

Das Verfahren wurde im Jahr 2011 erstmals im Rahmen des KOLK-Projekts am Beispiel einiger ausgewählter Betriebe erprobt. Die Anwendung erwies sich als prinzipiell praxistauglich, da der Zeitaufwand für die Betriebsbewertungen vergleichsweise gering war (ca. 1,0h je Betrieb bei Unterstützung durch den Berater) und die Bewertungsergebnisse nach den eigenen Einschätzungen plausibel erschienen. Auch die Rückmeldungen der Landwirte auf die Verfahrensweise waren positiv. Im Jahr 2012 wurde deshalb durch die Erfassung von Freilandindikatoren auf ausgewählten Betrieben überprüft, inwieweit das Bewertungsverfahren tatsächlich valide abbildet, in welchem Umfang landwirtschaftliche Betriebe in Schleswig-Holstein die Vielfalt und Häufigkeit wild lebender Arten fördern. Die Ergebnisse der Evaluierung dienten dazu, das Bewertungsverfahren abzusichern und weiterzuentwickeln. Die Herleitung und der Aufbau des Bewertungserfahrens sowie die Ergebnisse seiner Überprüfung werden in dem vorliegenden Beitrag vorgestellt.

2 Material und Methoden

Das Schnellverfahren wurde in mehreren Schritten entwickelt. Zunächst wurden aufbauend auf einer Analyse bestehender Bewertungsverfahren die Grundbedingungen für die geplanten eigenen Anwendungen definiert. Im Anschluss wurden unter Berücksichtigung der spezifischen Verhältnisse in Schleswig-Holstein die Eingangsdaten und die Methode der Bewertung festgelegt. Auf dieser Basis wurde ein erster Entwurf des Schnellverfahrens erstellt (Abb. 1, Abschnitt 3), der durch geeignete Freilandindikatoren überprüft und anhand der Evaluierungsergebnisse noch einmal angepasst wurde. Die einzelnen Entwicklungsschritte werden im Folgenden näher erläutert.

2.1 Grundbedingungen

Für das Schnellverfahren wurden die folgenden Grundbedingungen festgelegt (vgl. Birrer et al. 2009, Christen & O‘Halloran-Wietholtz 2001, Eckert et al. 1999, Heyer & Christen 2007, KTBL 2009, Lütke Entrup et al. 2007, Meyer-Aurich 2003, Oppermann 2001, Schertler & Bilau 2010, Siebrecht & Hülsbergen 2009, von Haaren et al. 2008, Zehlius-Eckert 2007):

Das Bewertungsverfahren soll die allgemeine Bedeutung einzelner Landwirtschaftsbetriebe für wild lebende Pflanzen- und Tierarten in der Agrarlandschaft Schleswig-Holsteins abbilden. Spezielle Artenschutzaspekte können und sollen aufgrund des gewählten Ansatzes nicht dargestellt werden.

Da das Verfahren eine breite praktische Anwendung finden soll, wird auf aufwendige Freilanderhebungen von z.B. Kennarten oder Lebensräumen verzichtet. Es wird davon ausgegangen, dass es für die Anwendungszwecke ausreichend ist, die allgemeine Vielfalt und Häufigkeit wild lebender Pflanzen- und Tierarten über die Vielfalt und Quantität an Lebensräumen sowie über Landschafts- und Nutzungsparameter zu erfassen.

Die Anwendung des Bewertungsverfahrens soll somit ohne spezielle biologische Kenntnisse durchführbar sein. Perspektivisch sollten die erforderlichen Daten sogar ohne großen Aufwand direkt durch den landwirtschaftlichen Betrieb erhoben werden können. Das Bewertungsverfahren muss deshalb auch ohne spezielle Softwarevoraussetzungen angewendet werden können. Für die Kommunikation mit den Landwirten sowie auch mit Dritten ist es erforderlich, dass die Eingangsparameter und daraus abgeleitete Indizes möglichst leicht verständlich sind. Die Bewertungsergebnisse sollen leicht nachvollziehbar und im Gelände ohne großen Aufwand überprüfbar sein.

2.2 Eingangsdaten

Das Verfahren wurde so konzipiert, dass die Eingangsparameter so weit wie möglich dem Sammelantrag entnommen werden können, den Landwirtschaftsbetriebe für die Beantragung der EU-Direktzahlungen erstellen (für Schleswig-Holstein siehe MELUR 2014). Die Eingangsdaten wurden vier Kategorien zugeordnet: Nutzungstypen, Landschaftselemente, Acker- und Grünlandflächen (weitere Erläuterungen siehe Ergebnisteil). Für die landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden neben Eingangsparametern aus dem Sammelantrag zusätzlich Daten zur Art und Intensität der Bewirtschaftung einbezogen, die sich an Vorgaben aus Agrarumweltprogrammen in Schleswig-Holstein anlehnen (Grajewski et al. 2012, MELUR 2012). Dabei haben die gewählten Referenzen für die Eingangsdaten (Sammelantrag, Agrarumweltprogramme) den Vorteil, dass sie an die Anforderungen der Verwaltung angepasst und daher auf eine leichte Kontrollierbarkeit ausgelegt sind. Die Auswahl der Eingangsdaten bedingt jedoch auch, dass einige Faktoren, die bekanntermaßen die Bedeutung landwirtschaftlicher Betriebsflächen für wild lebende Arten beeinflussen können, nicht berücksichtigt werden (z.B. Standortgüte, qualitativer Zustand von Landschaftselementen, Flade et al. 2006). Als Bezugsebene des Bewertungsverfahrens sind die einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Nutzflächen inklusive der beantragten Landschaftselemente festgelegt. Die Hofstätte oder auch Naturschutzeffekte, die durch die Produktion zugekaufter Betriebsmittel auf externen Betriebsflächen entstehen, sind dagegen nicht Gegenstand der Betrachtungen.

2.3 Bewertung

Für die Bewertung wurde angenommen, dass die gesamtbetriebliche Bedeutung für wild lebende Arten in einem Zahlenwert abgebildet werden kann, der sich aus den Bewertungen der verschiedenen Einzelparameter ergibt. Die quantitative Ausprägung der einzelnen Parameter wurde durch Punktzahlen bewertet (z.B. Heyer & Christen 2007, Plachter 1991). Die Punktwerte lassen sich nicht streng naturwissenschaftlich herleiten, so dass in die Festlegung der Abstufungen neben dem Stand der Forschung (siehe unten) und den Nutzungsverhältnissen in Schleswig-Holstein (Heinze & Haffmanns 2012, Reiter et al. 2008) auch subjektive Einschätzungen eingeflossen sind (vgl. Meyer-Aurich 2003, Plachter 1991). Referenz bei der Punktevergabe waren die Effekte, welche die jeweiligen Maßnahmen unter den heutigen Bedingungen in Schleswig-Holstein auf die Vielfalt und Häufigkeit wild lebender Arten bzw. die betrachteten Indikatoren (siehe unten) erwarten lassen.

Die Datenauswertung und -bewertung erfolgte mit dem Softwareprogramm Microsoft Excel. Das entwickelte Formular (siehe Abb. 1) beinhaltet einfache Rechenfunktionen sowie eine automatisierte Erstellung von Ergebnisgrafiken (Punktwerte, Potenziale; siehe Abschnitt 2.4.3), um den Landwirten das Gesamtresultat der Bewertung zu veranschaulichen. Aufgrund des einfachen Aufbaus kann das Bewertungsverfahren bei Bedarf leicht in andere Datenbankstrukturen mit professionellen, ggf. web-basierten Benutzeroberflächen überführt werden.

2.4 Evaluierung

2.4.1 Praxisbetriebe

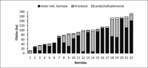

Für die Evaluierung durch Freilanduntersuchungen konnten im Rahmen des bewilligten Budgets 22 Praxisbetriebe gewonnen werden, die anhand der Angaben aus den Sammelanträgen des Jahres 2012 durch den Berater bewertet wurden. Bei der Zusammenstellung der Stichprobe wurde darauf geachtet, dass die Haupt-Naturräume Schleswig-Holsteins mit ihren jeweils repräsentativen Betriebstypen vertreten sind (Marsch n=5, Geest n=6, Hügelland n=11 Betriebe). Zudem sollte durch die ausgewählten Betriebe ein möglichst breites Spektrum an Bewertungsergebnissen abgebildet werden (Ackerbau-, Futterbau-, Gemischt-, Ökolandbau-Betriebe, Mutterkuh-, Pferde-, Schafhaltung, „Naturschutzhöfe“). Zehn der ausgewählten Praxisbetriebe wirtschaften nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus, darunter ein Betrieb, der seine gesamten Acker- und Grünlandflächen nach Vorgaben des Vertragsnaturschutzes nutzt. Vier konventionelle Betriebe verfügen ebenfalls über einen großen Umfang an Naturschutzflächen (Vertragsnaturschutz-, Pachtauflagen). Auch im Hinblick auf die Betriebsgröße wurde darauf geachtet, bei der Auswahl der Betriebe eine möglichst breite Spannbreite abzudecken (Abb. 2). Die landwirtschaftliche Nutzfläche der insgesamt untersuchten Betriebe beträgt durchschnittlich 93,0ha (arithmetisches Mittel; Standardabweichung ±45,6; Bruttofläche inkl. Landschaftselemente). Der Anteil der Landschaftselemente an der Gesamt-LN (Brutto) beläuft sich auf 3,8 % (arithmetisches Mittel; Standardabweichung ± 1,9).

2.4.2 Freilanderfassungen

Zur Reaktion verschiedener Indikatorgruppen auf unterschiedliche Nutzungsintensitäten und Habitatausstattungen von Landwirtschaftsflächen liegen zahlreiche Studien und Übersichten vor (u.a. Flade et al. 2006, Hoffmann et al. 2013, Hötker et al. 2013, Schindler & Wittmann 2011, Stein-Bachinger et al. 2010). Für die Evaluierung des Bewertungsverfahrens wurden aufbauend auf diesem Stand des Wissens zwei Indikatoren ausgewählt, die sich in ihrer Aussagekraft ergänzen und im Freiland verhältnismäßig einfach zu erfassen sind.

Die Landschaftselemente sowie die Vegetation der Acker- und Grünlandflächen wurden durch den High nature value farmland (HNV-) Indikator erfasst, der einer der Biodiversitäts-Indikatoren der EU zur Integration von Umweltbelangen in die gemeinsame Agrarpolitik ist (Indikator für Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert, BfN 2011). Im Rahmen der Auswertungen wurde je Betrieb der HNV-Flächenanteil für die Bewertungskategorien Landschaftselemente, Grünland und Acker sowie für die Gesamt-LN (Brutto) ermittelt. Die HNV-Qualitätsstufen I, II und III wurden hierbei zusammengefasst.

Die Bedeutung der Betriebsflächen für die Tierwelt wurde anhand der Artengruppe der Vögel evaluiert, da sich durch diese neben der Nutzungsintensität der Landwirtschaftsflächen auch Wechselwirkungen mit der Landschaftsstruktur abbilden lassen (Hoffmann et al. 2012, Riecken 1992). Die Erfassungen erfolgten durch Transektbegehungen an zwei Terminen in der Hauptbrutzeit (erster Durchgang Ende Mai/Anfang Juni, zweiter Durchgang Mitte/Ende Juni, Abstand zwischen den Kartierungsgängen mindestens zwei Wochen). In den Tageskarten wurden in Anlehnung an Südbeck et al. (2005) alle Vögel festgehalten, die sich innerhalb der bewerteten Betriebsflächen (landwirtschaftliche Nutzflächen, Landschaftselemente) aufhielten. Der Erfassungsaufwand betrug im Mittel der Betriebe 1,1h/10ha (Standardabweichung ± 0,6; inklusive Zeitbedarf für Fahrten bzw. Wegstrecken zwischen nicht arrondierten Flächen)

Um die hohe Anzahl an Probeflächen in den vorgegebenen Untersuchungszeiträumen bearbeiten zu können, mussten die Flächen anteilig sowohl in den Morgenstunden als auch am späten Nachmittag bzw. frühen Abend begangen werden. Die ggf. geringere (Gesangs-) Aktivität in der zweiten Tageshälfte wurde versucht dadurch auszugleichen, dass die Flächen intensiver abgesucht wurden (engere Transekte, längere Verweildauer). Klangattrappen kamen nicht zum Einsatz. Neben revieranzeigenden Vögeln wurden während der Transektbegehungen auch Nahrungsgäste notiert, sofern es sich vermutlich um Brutvögel des Umlandes handelte. Größere Rastvogelschwärme (z.B. Star, Kiebitz) wurden nicht erfasst. Im Rahmen der Auswertungen wurden die Felddaten aufgrund der Karteneintragungen den Bewertungskategorien Landschaftselemente, Grünland und Acker zugeordnet.

Auf Analysen zur Vielfalt an Vogelarten wurde verzichtet, da die Betriebe, die für die Freilanduntersuchungen ausgewählt wurden, stark unterschiedliche Gesamtflächengrößen aufweisen (Abb. 2) und Vergleiche des Artenbestands damit nicht sinnvoll sind (Bairlein 1996). Die erhobenen Daten dienten entsprechend ausschließlich dazu, die quantitative Nutzung der Betriebsflächen durch Vögel abzubilden. Die Nachweise der beiden Erfassungstermine wurden hierfür artspezifisch addiert. Anschließend wurde die Gesamtsumme der Nachweise aller Arten ermittelt und auf die Betriebsfläche (brutto) bezogen (Nachweise/10ha).

Um die Grenzen der Aussagekräftigkeit des Verfahrens zu überprüfen (siehe oben), wurde mit derselben Methode zusätzlich eine Auswertung für die Gilde der Vogelarten des „Farmland Bird Index“ durchgeführt (Feldvogel-Index, BMU 2007, 2010). Da dieser Indikator eine spezielle Auswahl an Feldvogelarten beinhaltet, war zu erwarten, dass er nur bedingt durch das Bewertungsverfahren abgebildet werden kann, da dieses einen allgemeinen einzelbetrieblichen „Biodiversitätswert“ abbilden soll (siehe Abschnitt 2.1). Außerdem kommen wesentliche Arten des Feldvogel-Indikators nicht gleichmäßig in allen Naturräumen Schleswig-Holsteins vor (z.B. Fehlen der Goldammer und des Neuntöters in der Marsch; Konzentration der Wiesenvögel in ausgewählten Grünlandniederungen; Koop & Berndt 2014).

Kartengrundlage der HNV- und Vogelerfassungen waren die Schlagskizzen aus dem Sammelantrag. Im Feld wurden jeweils alle Landschaftselemente (LE) kartiert, die an die Betriebsschläge angrenzen, die in der Schlagskizze eingetragen sind. Im Rahmen der Auswertungen wurden die LE-bezogenen Felddaten um die Flächenanteile korrigiert, welche die Landwirte für die LE im Sammelantrag gemeldet hatten.

2.4.3 Überprüfung und Anpassung des Bewertungsverfahrens

Da die Reaktionen einzelner Indikatorgruppen auf bestimmte Maßnahmen unterschiedlich stark sowie im Einzelfall auch gegenläufig sein können, ist per se ausgeschlossen, dass durch das Bewertungsverfahren für alle Gruppen gleichermaßen „optimale“ Beziehungen abgebildet werden. Ziel der Überprüfung des Verfahrens war es entsprechend nicht, die Bewertungen so gut wie möglich an einen der erhobenen Indikatoren (Vögel, HNV-Farmland) anzupassen. Es sollte jedoch überprüft werden, ob zwischen den Punktbewertungen und den Ergebnissen der Freilanderfassungen ein positiver Zusammenhang besteht, der ggf. unter Berücksichtigung der Wechselbeziehungen zu anderen Indikatorgruppen (weiter) verbessert werden kann.

Die Beziehungen zwischen den Punktwerten und den erfassten Indikatoren wurden durch nicht lineare logarithmische Regressionen analysiert (y=y0+ a ln x; Programm SigmaPlot 12.0). Um potenzielle Ursachen für auffällige „Ausreißer“ zu ermitteln, wurden die Ergebnisse einzelner Betriebe miteinander verglichen und vor dem Hintergrund des allgemeinen Stands der Forschung (siehe oben) auf Plausibiliät überprüft. Die Ergebnisse dieser Analysen dienten dazu, das Bewertungsverfahren schrittweise zu verändern. Zum einen wurden Bewertungsparameter testweise neu definiert oder auch ausgeschlossen, zum anderen Gewichtungen bei der Punktevergabe geändert. Die Ergebnisse der erneuten Punktbewertungen wurden wiederum den Regressionsanalysen und fachlichen Überprüfungen unterzogen. Die iterative Anpassung erfolgte so lange, bis keine maßgeblichen Verbesserungen der Modellgüte mehr erzielt werden konnten. Im Ergebnisteil (Kapitel 3) sind die Regressionsbeziehungen für das endgültig angepasste Verfahren dargestellt. Für den Feldvogel-Indikator wurden bei den schrittweisen Analysen aus den o.g. Gründen keine Anpassungen des Bewertungsverfahrens vorgenommen.

Der Grundaufbau des Verfahrens blieb während der Anpassung unverändert. In die vier Bewertungskategorien wurden die folgenden Parameter aufgenommen (Abb. 1):

1. Anzahl Nutzungstypen: Aus zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, dass sich eine hohe Vielfalt in der landwirtschaftlichen Nutzung positiv auf die Artenvielfalt auswirkt (z.B. Schindler & Wittmann 2011, Willms et al. 2009). Abgestimmt auf die Angaben im Sammelantrag wurden vier Nutzungstypen in das Bewertungsverfahren aufgenommen. Ein Nutzungstyp wird hierbei erst ab einem Flächenanteil von >5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) (ohne Landschaftselemente) gewertet, da davon ausgegangen wurde, dass positive Beiträge für die Artenvielfalt erst ab einem gewissen Mindestflächenanteil besonders wirksam werden.

2. Landschaftselemente (LE): Die Ausstattung mit LE hat bekanntermaßen eine herausragende Bedeutung für die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft (z.B. Flade et al. 2006). In das Bewertungsverfahren wurden deshalb die „Fläche an LE“ sowie die „Anzahl unterschiedlicher LE“ aufgenommen, die jeweils direkt aus den Angaben im Sammelantrag abgeleitet werden können. Um Betriebe zu identifizieren, die ihre LE nicht oder nur in einem sehr geringen Umfang beantragen und dadurch ggf. unterbewertet werden, enthält das Aufnahmeformular eine entsprechende Abfrage.

3. Acker: Für die Bewertung der Ackerflächen wurden acht Parameter in das Verfahren aufgenommen, die nach Literaturangaben (u.a. Hötker et al. 2013, Schindler & Wittmann 2011, Stein-Bachinger et al. 2010) sowie den Ergebnissen von Erfolgskontrollen, die parallel im Rahmen des KOLK-Projekts durchgeführt wurden (Neumann 2011, 2013), positive Einflüsse auf wild lebende Arten haben.

4. Grünland: Für die Bewertung von Grünlandflächen wurden sechs Parameter ausgewählt, die sich an Auflagen aus dem Vertragsnaturschutz in Schleswig-Holstein orientieren, und deren Wirksamkeit positiv evaluiert wurde (Grajewski et al. 2012, MELUR 2012).

Spezielle Artenschutzmaßnahmen, wie z.B. der direkte Gelegeschutz bei Wiesenvögeln (Hötker et al. 2013), werden entsprechend der vorab definierten Grundbedingungen (siehe Abschnitt 2.1) nicht durch die genannten Parameter abgebildet. Um für etwaige Fragen der Beratung dennoch einen Hinweis auf derartige Leistungen der Betriebe zu bekommen, können Naturschutzmaßnahmen, die nicht im Sammelantrag erfasst werden, direkt erfragt und auf dem Aufnahmeformular der Betriebsbewertung notiert werden (Abb. 1).

Die schrittweisen Anpassungen des Bewertungsverfahrens ergaben für die Punktbewertung der Ausprägung der aufgeführten Parameter (z.B. % d. LN) eine 12-stufige Skala (Abb. 1). Für die Bewertung einiger Parameter wurden Mindest-/Grenzwerte festgelegt, ab deren Realisation nach eigener Einschätzung auf der Betriebsebene nennenswert positive Beiträge für die Vielfalt und Häufigkeit wild lebender Arten zu erwarten sind. Um die Bewertungsergebnisse im Hinblick auf die jeweilige Betriebssituation besser einordnen zu können, wurden die erreichten Punktzahlen ins Verhältnis zu der Maximalpunktzahlen gesetzt, die für die jeweiligen Parameter unter praktischen Bedingungen erreichbar erscheinen [„erreichtes Potenzial“ in Prozent, siehe Abb. 1, Rechenfeld „Bewertung gesamt“ c) und d); vgl. Drapela et al. 2013].

Für die Kommunikation mit dem Landwirt wurden für die Gesamtbewertungen die Begriffe „Biodiversitätswert“ bzw. „erreichtes Biodiversitätspotenzial“ gewählt, auch wenn die bewerteten Inhalte nicht exakt der allgemeinen Definition der „Biodiversität“ entsprechen (BMU 2007). Die Datenaufnahme und -auswertung erfolgte mit Hilfe einer einfachen Excel-Routine (siehe oben), die bei Bedarf auch ausgedruckt und auf dem Betrieb per Hand ausgefüllt werden kann (Abb. 1). Die Betriebsbewertung bezieht sich analog zu den Angaben im Sammelantrag auf ein Wirtschaftsjahr. Da die landwirtschaftliche Produktion in Abhängigkeit zahlreicher Faktoren jahrweisen Schwankungen unterworfen sein kann (z.B. Fruchtfolge, Marktsituation, Witterungsbedingungen), können bei Bedarf mehrere Wirtschaftsjahre betrachtet werden (Lütke Entrup et al. 2007), wodurch sich jedoch der Aufwand für die Bewertung entsprechend erhöht.

3 Ergebnisse

3.1 Gesamtbewertung

Die Gesamtpunktzahlen, die mit dem angepassten Bewertungsverfahren für die ausgewählten Betriebe ermittelt wurden, streuen in einem Bereich von 6,9 (Minimum) bis 38,1 (Maximum; Abb. 3a). Im arithmetischen Mittel werden 20,6 Punkte erreicht (Standardabweichung ±8,3). Aus der Aufteilung der Gesamtpunktzahlen auf die Bewertungskategorien ist ersichtlich, dass vergleichbare Gesamtpunktzahlen durch unterschiedliche Teilbewertungen erreicht werden können. So erzielen beispielsweise ein konventioneller Milchviehbetrieb mit reichhaltiger Ausstattung an Landschaftselementen auf der Geest (Betrieb Nr. 19) und ein Öko-Ackerbaubetrieb in der Marsch mit begrenzter Anbauvielfalt und Dominanz von Gräben (Nr. 20) vergleichbare Gesamtwerte. Die höchste Gesamtpunktzahl erreicht ein „Naturschutzhof“, der im Grenzbereich der Naturräume Hügelland und Geest eine großflächige halb offene Weidelandschaft bewirtschaftet, die eine ehemalige Kiesabbaufläche mit Gewässerneuanlagen beinhaltet und mit finanzieller Förderung aus Naturschutzmitteln eingerichtet wurde (Betrieb Nr. 12). Weitere Betriebe, die hohe Punktzahlen erreichen, sind Ökobetriebe, die zusätzlich über eine reichhaltige Ausstattung mit Landschaftselementen verfügen, besonders kleinteilig und vielfältig wirtschaften und/oder einen hohen Anteil an Flächen mit Naturschutzsauflagen bewirtschaften (in Reihenfolge der Punktzahlen: Betriebe Nr. 7, 13, 4, 2, 22, 18, 21, 11, 8). Konventionelle Betriebe, die über einen höheren Anteil an Naturschutzflächen verfügen, erreichen Punktzahlen, die im Mittelfeld des abgebildeten Wertebereichs liegen (Betriebe Nr. 14, 5, 1). Die niedrigsten Gesamtpunktzahlen weisen konventionell wirtschaftende reine Ackerbaubetriebe mit einer geringen Ausstattung an Landschaftselementen und/oder einer geringen Anbauvielfalt auf (Betriebe Nr. 17, 6, 16).

Im Hinblick auf das „erreichte Biodiversitätspotenzial“ (Abb. 3 b.) zeigen die untersuchten Betriebe bis auf wenige Ausnahmen eine gleiche Reihenfolge wie bei den Punktbewertungen. Ihre Potenzialwerte liegen in einem Bereich von 15,2 bis 72,5 %. Im Mittel realisieren die untersuchten Betriebe ein „Biodiversitätspotenzial“ von 42,6 % (arithmetisches Mittel, Standardabweichung ±16,6).

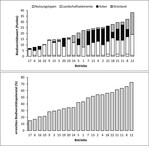

3.2 Evaluierung

Die Auswertungen ergaben einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen dem „Biodiversitätswert“ und der Anzahl beobachteter Vogelindividuen sowie dem prozentualen Anteil des HNV-Farmland an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (Abb. 4a und c). Zwischen dem „Biodiversitätswert“ und dem „Feldvogel-Indikator“ bestand dagegen kein Zusammenhang (Abb. 4b). Für einige auffällige Abweichungen von den Regressionsbeziehungen („Ausreißer“) konnten im Rahmen der schrittweisen Überprüfung mögliche Erklärungen gefunden werden, aufgrund derer das Bewertungsverfahren angepasst wurde.

Bei der Bewertung der Landschaftselemente (LE) wurden für den Teilparameter „Fläche LE“ zunächst unterschiedliche LE-Typen gleichgesetzt. Die Ergebnisse der Vogelerfassungen zeigten jedoch, dass insbesondere (Marsch-) Gräben im Vergleich zu Hecken und Knicks durch die Gleichbehandlung überbewertet waren. Da dieses auch für andere Artengruppen anzunehmen ist, wurde bei der Bewertung der „Fläche LE“ eine Zusatzbedingung eingefügt („wenn 50 % der LE Gräben, dann Punktabzug von 50 %“). Um die räumliche Verteilung der LE zu berücksichtigen, war ursprünglich als Parameter der „Anteil an Schlägen mit einem Anteil an LE von >3,5 % d. LN“ (angenommener Durchschnittswert Schleswig-Holstein, Rumpf 2012) in dem Bewertungsverfahren enthalten. Der Parameter wurde jedoch ebenfalls aus der Bewertung herausgenommen, da er eng mit dem „Anteil LE“ korrelierte (R2=0,58).

Landschaftselemente mit einer Größe von >2000m² sind im Rahmen der Agrarförderung nicht beihilfefähig, es könnte aber sein, dass sie insbesondere bei angrenzenden Extensivnutzungen eine Bedeutung für die Biodiversität des Betriebes besitzen (z.B. Vögel, die in LE brüten und angrenzende LN zur Nahrungssuche nutzen). In das Bewertungsverfahren wurde deshalb zunächst der Parameter „Randlänge der Biotope bzw. Landschaftselemente mit >2000m² an Weideflächen, Mähweiden oder ökologisch bewirtschafteten Äckern“ aufgenommen. Durch die Ergebnisse der Vogelerfassungen konnten für diesen Parameter jedoch keine klaren positiven Einflüsse belegt werden. Da der Parameter im Vergleich zu anderen Einflussgrößen vermutlich von untergeordneter Bedeutung ist und vergleichsweise aufwendig zu ermitteln war, wurde er aus der Bewertung herausgenommen.

Grünlandflächen wurden im Hinblick auf die Intensität der Beweidung zunächst mit zwei Parametern bewertet, die sich aus Vorgaben des Vertragsnaturschutzes in Schleswig-Holstein ableiten („Standweide max. 4 Tiere/ha“, „ganzjährige Beweidung mit 0,3 bis max. 1,0 Tieren/ha“, MELUR 2012). Die Analysen ergaben für den Fall der o.g. großflächigen Weidelandschaft jedoch, dass die Weideflächen durch die beiden Parameter doppelt bewertet wurden, die ermittelte Gesamtpunktzahl sich aber nicht in den Ergebnissen der Freilanderfassungen abbildete. Intensiv beweidete Standweiden wurden durch das Kriterium „Standweide max. 4 Tiere/ha“ hingegen von einer Bewertung ausgeschlossen; die Ergebnisse der Kartierungen zeigten jedoch, dass derartige Weideflächen unter bestimmten Bedingungen als HNV-Farmland zu klassifizieren waren. Die beiden Parameter zur Intensität der Beweidung wurden deshalb zu der Kategorie „Standweide“ (ohne Tierzahlbegrenzung) zusammengefasst.

Bei der Bewertung der Ackerflächen wurden bei den Parametern „Verzicht auf ‚chemische Maßnahmen‘ und Mineraldünger“ sowie „Blühflächen, -streifen“ und „Brache“ Korrekturen bei der Punkteverteilung vorgenommen, da die Parameter aufgrund der Ergebnisse der Freilanduntersuchungen unterbewertet erschienen.

Die Evaluierung ergab, dass die folgenden Betriebssituationen in Einzelfällen nicht angemessen im Hinblick auf ihre Bedeutung für wild lebende Arten bewertet wurden:

Wechselwirkungen mit der Bodengüte (Bedeutung leichter/sandiger Flächen für die Ausprägung des HNV-Status, vgl. Bartel & Schwarzl 2008),

Orts-/Dorf-/Hofrandlagen von Grünlandflächen (Bedeutung für Vögel, vor allem Nahrungsgäste, z.B. Star),

„Qualität“ von Landschaftselementen (Bedeutung reichhaltiger Knickstrukturen für Vögel, vgl. Puchstein 1980).

Die genannten Schwächen resultieren aus den Eingangs- bzw. Referenzdaten (Sammelantrag, Agrarumweltprogramme), die für das Verfahren festgelegt wurden. Die aufgeführten Betriebssituationen lassen sich im Rahmen der definierten Grundbedingungen (Abschnitt 2.1) nicht durch Anpassungen des Verfahrens quantifizieren. Um für die Beratung jedoch Hinweise auf die Bodengüte zu erlangen, wurde in das Aufnahmeformular eine Abfrage zu den Bodenpunktzahlen eingefügt, deren Größenordnung den Betrieben i.d.R. bekannt ist.

4 Diskussion

4.1 Evaluierung

Die Modellgüte, die für die Beziehung zwischen den Punktbewertungen und den Vogelnachweisen sowie HNV-Flächenanteilen ermittelt wurde, wird als ausreichend für die angestrebte Anwendung im Rahmen der Naturschutzberatung eingestuft. Die erzielten Bestimmtheitsmaße sind mit R²=0,52 bzw. 0,45 vergleichsweise hoch, da das Bewertungsverfahren nicht im Hinblick auf einzelne Indikatoren optimiert wurde (siehe oben) und im Rahmen der Evaluierung keine weiteren potenziellen Einflussgrößen modelliert wurden (z.B. Region, Bodengüte, Aggregierung der Flächen, Siedlungsgebiete, vgl. Jenny et al. 2013). Um das Bewertungsverfahren im Rahmen der Vermarktung von Naturschutzleistungen einzusetzen (Zertifizierung, Qualitätssiegel; siehe Abschnitt 1), müssten in einem nächsten Schritt Grenz- oder Zielwerte definiert werden (vgl. Birrer et al. 2009, Drapela et al. 2013). Auf der Landesebene sind für die Naturschutzpraxis verschiedene weitere Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens denkbar. So könnten auf Grundlage der Bewertungsergebnisse womöglich Agrarumweltmaßnahmen, die auf die Förderung der allgemeinen biologischen Vielfalt abzielen, zielführender eingesetzt werden. Zudem sind Anwendungen bei zukünftigen Monitoringprogrammen denkbar.

Die Ergebnisse der Evaluierung bestätigen erwartete bzw. systemimmanente Schwächen des Bewertungsverfahrens, die aus den gewählten Grundbedingungen und Eingangsparametern für das Verfahren resultieren (Abschnitte 2.1 und 2.2). So zeigen die Resultate für den Feldvogel-Indikator (Abb. 4b), dass das Verfahren die Ansprüche bestimmter Zielarten(-gruppen) vermutlich nicht valide abbilden kann. Für den speziellen Artenschutz gibt es jedoch gesonderte Programme (für Schleswig-Holstein siehe MLUR 2008), die in die Naturschutzberatung einbezogen werden können. Einzelne Betriebssituationen, die nach den Ergebnissen der Evaluierung durch das Schnellverfahren ggf. unter- oder überbewertet werden (Kapitel 3.2), lassen sich ebenfalls im Rahmen der Naturschutzberatung vor Ort bzw. im persönlichen Gespräch identifizieren.

4.2 Übertragbarkeit

Das vorgestellte Schnellverfahren wurde für die Verhältnisse Schleswig-Holsteins entwickelt. Der Grundaufbau des Verfahrens dürfte auch auf andere Bundesländer übertragbar sein, da sich die Auswahl der Eingangsparameter an den Angaben im Sammelantrag für die Agrarförderung sowie den Vorgaben von Agrarumweltprogrammen orientiert, die aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen bundesweit ähnlich sind (DVL & NABU 2005). Bei der Auswahl der Parameter sowie deren Bewertung sind im Detail jedoch Anpassungen an länderspezifische Gegebenheiten vorzunehmen (Christen & O‘Halloran-Wietholtz 2001).

Dank

Das Pilotprojekt KOLK wurde durch das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, die Umweltlotterie BINGO! sowie die Stiftung Aktion Kulturland finanziell gefördert. Wir danken den beteiligten Landwirten für die Bereitstellung ihrer Daten. Die Erhebungen auf den Betrieben erfolgten durch Dr. Jörg Bargmann (Betriebsbewertungen) sowie das Büro für ökologisch-faunistische Planung (böp) (Freilanderfassungen).

Literatur

Bairlein, F. (1996): Ökologie der Vögel. Gustav Fischer, Stuttgart/Jena, 149 S.

Bargmann, J., Neumann, H. (2011): Betriebliche Naturschutzmaßnahmen. Vielfalt fördern mit Perspektive. Ökologie & Landbau 158, 53-54.

Bartel, A., Schwarzl, B. (2008): Agrar-Umweltindikator „High Nature Value Farmland“ – Verifizierung der Gebietskulisse für Österreich. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien. 118S. http://www.lebensministerium.at/land/laendl_entwicklung/evaluierung/le_studien/HNV.html .

Baum, G. (2010): Naturschutzberatung in Deutschland und Europa. Eindrücke vom Symposium des Deutschen Landschaftspflegeverbandes. Landinfo 1/2010, 22-25.

Birrer, S., Balmer, O., Graf, R., Jenny, M. (2009): Biodiversität im Kulturland – vom Nebenprodukt zum Marktvorteil. Mitt. Julius Kühn-Inst. 421, 21-29.

BfN (Bundesamt für Naturschutz, Hrsg., 2011): Erfassungsanleitung für den HNV Farmland-Indikator, Version 3. Stand 2011. BfN, Bonn, 36S.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Hrsg., 2007): Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. BMU, Berlin, 178 S. http://www.biologischevielfalt.de/fileadmin/NBS/documents/broschuere_biolog_vielfalt_strategie_bf.pdf .

– (2010): Indikatorenbericht 2010 zur Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. BMU, Berlin, 87 S. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/Indikatorenbericht-2010_NBS_Web.pdf.

Christen, O., O‘Halloran, Z. (2002): Indikatoren für eine nachhaltige Landwirtschaft. Schr.-R. Inst. Landwirtschaft und Umwelt Bonn 3/2002, 99S. http://wcms.uzi.uni-halle.de/download.php?down=12810&elem=2229164.

DDVL & NABU (Deutscher Verband für Landschaftspflege, Naturschutzbund Deutschland, Hrsg., 2005): Agrarreform für Naturschützer. Chancen und Risiken der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik für den Naturschutz. DVL, Ansbach, NABU, Berlin, 47S. http://www.lpv.de/uploads/media/Brosch05_Agrarreform_01.pdf.

Drapela, T., Petrasek, R., Meier, M.S., Pfiffner, L., Lindenthal, T., Schader, C. (2013): Biodiversitätsbewertung von Bio-Ackerbaubetrieben in Österreich. In: Neuhoff, D., Stumm, C., Ziegler, G., Rahmann, G, Hamm, U., Köpke, U., Hrsg., Ideal und Wirklichkeit – Perspektiven Ökologischer Landbewirtschaftung, Dr. Köster, Berlin, 398-401.

Eckert, H., Breitschuh, G., Sauerbeck, D. (1999): Kriterien umweltverträglicher Landbewirtschaftung (KUL) – ein Verfahren zur ökologischen Bewertung von Landwirtschaftsbetrieben. Agribiol. Res. 52, 57-76. http://www.tll.de/ainfo/pdf/kul_0299.pdf.

Flade, M., Plachter, H. Schmidt, R., Werner, A. (Hrsg., 2006): Nature Conservation in Agricultural Ecosystems. Results of the Schorfheide-Chorin Research Project. Quelle & Meyer, Wiebelsheim, 706 S.

Grajewski, R., Forstner, B., Bormann, K., Horlitz, T. (2012): Bericht 2012 zur laufenden Bewertung des Zukunftsprogramms ländlicher Raum (ZPLR) in Schleswig-Holstein 2007 bis 2013 im Rahmen der 7-Länder-Bewertung. vTI, entera, Braunschweig, Hannover, 46S. + Anh. http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/Bewertung_2012__blob=publicationFile.pdf.

Güthler, W., Oppermann, R. (2005): Agrarumweltprogramm und Vertragsnaturschutz weiter entwickeln. Naturschutz Biol. Vielfalt 13, 226S.

Heinze, S., Haffmanns, C. (2012): Zum Greening der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU – Auswirkungen der Anbaudiversifizierung auf die landwirtschaftlichen Betriebe Schleswig-Holsteins. Statistische Analysen Nr. 4, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein., 15S. http://www.statistik-nord.de/uploads/tx_standocuments/Statistische_Analysen_04_2012.pdf.

Heyer, W., Christen, O. (2007): Analyse- und Bewertungsansatz für die biologische Vielfalt auf der Ebene des Landwirtschaftsbetriebs. In: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, KTBL, Hrsg., Bewertung ökologischer Betriebssysteme. Bodenfruchtbarkeit, Stoffkreisläufe, Biodiversität. KTBL-Schr. 458, 109-138.

Hoffmann, J., Berger, G., Wiegand, I., Wittchen, U., Pfeffer, H., Kiesel, J., Ehlert, F. (2012): Bewertung und Verbesserung der Biodiversität leistungsfähiger Nutzungssysteme in Ackerbaugebieten unter Nutzung von Indikatorvogelarten. Ber. Julius Kühn-Inst. 163, 215S. + Anh.

Hötker, H., Bernardy, P., Dziewiaty, K., Flade, M., Hoffmann, J., Schöne, F., Thomsen, K.-M. (2013): Vögel der Agrarlandschaften. Gefährdung und Schutz. NABU, Hrsg., Berlin. 55S.

Jenny, M., Zellweger-Fischer, J., Balmer, O., Birrer, S., Pfiffner, L. (2013): The credit point system: an innovative approach to enhance biodiversity on farmland. Aspects Appl. Biol. 118, 23-30.

Koop, B., Berndt, R.K. (2014): Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Band 7. Zweiter Brutvogelatlas. Wachholtz Verlag, Neumünster. 504S.

KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Hrsg., 2009): Bewertung der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe. KTBL-Schr. 473, Darmstadt, 197S.

Lütke Entrup, N., Beck, J., Gröblinghoff, F.-F. (2007): Kriterien zur Dokumentation von Cross Compliance – Verpflichtungen landwirtschaftlicher Betriebe und weiterer Anforderungen zur Entwicklung einzelbetrieblicher Managementsysteme (nach EG-VO 1782/2003 und GAK-Rahmenplan 2005 – 2008). Ber. üb. Landw. 85 (3), 358-389.

Meyer-Aurich, A. (2003): Agrarumweltindikatoren auf betrieblicher Ebene – Vergleich verschiedener Ansätze zur Bewertung der Umweltleistungen landwirtschaftlicher Betriebe. DAF-Schr.-R. agrarspectrum 36, VerlagsUnionAgrar, 51-62. http://www.weihenstephan.de/∼ameyer/papers/DAF_meyeraurich4.pdf.

MELUR (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Hrsg., 2012): Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des Landes Schleswig-Holstein (Deutschland) für den Programmplanungszeitraum 2007 – 2013. MELUR, Kiel, 755S. http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11_ZPLR/PDF_Aenerderungsantrag_6/Entwick lungsprogramm__blob=publicationFile.pdf .

– (2013): Erläuterungen und Hinweise zum Sammelantrag 2013. MELUR, Kiel, 31S. http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/01_EU_Direktzahlung/01_Sammelantrag/pdf/2013/ErlaeuterungenHinweise2014__blob=publicationFile.pdf .

MLUR (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Hrsg., 2008): Artenhilfsprogramm 2008 Veranlassung, Herleitung und Begründung. 49S.

Neumann, H. (2011): Erfolgskontrolle des Programms „Ackerlebensräume“ sowie des Pilotprojekts „KOLK“ im Jahr 2011. Unveröff. Endber. für das MELUR, Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL), Flintbek, 80S. + Anh.

– (2013): Praxiserprobung der Integration von Artenschutzmaßnahmen in die Ackerbewirtschaftung von Ökobetrieben. In: Neuhoff, D., Stumm, C., Ziegler, G., Rahmann, G, Hamm, U., Köpke, U., Hrsg., Ideal und Wirklichkeit – Perspektiven Ökologischer Landbewirtschaftung, Dr. Köster, Berlin, 402-405.

Oppermann, R. (2001): Naturschutz mit der Landwirtschaft. Ökologischer Betriebsspiegel und Naturbilanz: Wie umweltfreundlich ist mein Betrieb? Stuttgart/Singen, 56S.

Plachter, H. (1991): Naturschutz. Gustav Fischer, Stuttgart, 463 S.

Puchstein, K. (1980): Zur Vogelwelt der schleswig-holsteinischen Knicklandschaft mit einer ornitho-ökologischen Bewertung der Knickstrukturen. Corax 8, 62-106.

Reiter, K., Roggendorf, W., Sander, A. (2008): Ex-post-Bewertung des Programms „Zukunft auf dem Land“ (ZAL). VTI, Braunschweig, entera, Hannover, 36S. http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/Mb_Kapitel6_3__blob=publica tionFile.pdf .

Riecken, U. (1992): Planungsbezogene Bioindikation durch Tierarten und Tiergruppen – Grundlagen und Anwendung. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 36, 187S.

Rumpf, J. (2012): Vortrag „Anforderungen an ein einfaches und flexibles Greening“, gehalten im Rahmen des Seminars „GAP nach 2013: Greening – Bürokratie ohne grünen Mehrwert oder effiziente Honorierung von Umweltzielen?“ am 29.03.2012 im Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, Flintbek.

Schertler, K., Bilau, A. (2010): Kulturlandpläne – Umsetzung von mehr Naturschutzmaßnahmen auf Biohöfen. Abschlussbericht. Bioland Beratung GmbH, Augsburg. 68S. http://orgprints.org/18220/6/18220-06OE080-bioland-schertler-2010-kulturlandplaene.pdf

Schindler, M., Wittmann, D. (2011): Auswirkungen des Anbaus vielfältiger Fruchtfolgen auf wirbellose Tiere in der Agrarlandschaft – Feldstudien an Blütenbesuchern und Bodenarthropoden. Landw. Fakultät Univ. Bonn, Schr.-R. Lehr- und Forschungsschwerpunkt USL 167, 75S. http://www.usl.uni-bonn.de/pdf/forschungsbericht-167.pdf

Siebrecht, N., Hülsbergen, K.-J. (2009): Das Biodiversitätspotential – ein Ansatz zur Analyse potenzieller biotischer Effekte landwirtschaftlicher Betriebe. In: Mayer, J., Alföldi, T., Leiber, F., Dubois, D., Fried, P., Heckendorn, F., Hillmann, E., Klocke, P., Lüscher, A., Riedel, S., Stolze, M., Strasser, F., van der Heijden, M., Willer, H., Hrsg., Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel, Dr. Köster, Berlin, 410-413. http://orgprints.org/14031/1/Siebrecht_14031.pdf.

Stein-Bachinger, K., Fuchs, S., Gottwald, F., Helmecke, A., Grimm, J., Zander, P., Schuler, J., Bachinger, J., Gottschall, R. (2010): Naturschutzfachliche Optimierung des Ökologischen Landbaus „Naturschutzhof Brodowin“. Naturschutz Biol. Vielfalt 90, 409S.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg., 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Dachverband Deutscher Avifaunisten, Radolfzell, 792S.

Von Haaren, C., Hülsbergen, K.-J., Hachmann, R. (Hrsg., 2008): Naturschutz im landwirtschaftlichen Betriebsmanagement. EDV-Systeme zur Unterstützung der Erfassung, Bewertung und Konzeption von Naturschutzleistungen landwirtschaftlicher Betriebe. Ibidem, Stuttgart, 300S.

Willms, M., Glemnitz, M., Hufnagel, J. (2009): FNR-Projekt „Entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen für die landwirtschaftliche Produktion von Energiepflanzen unter den verschiedenen Standortbedingungen Deutschlands (EVA)“. Schlussber. Teilprojekt II: „Ökologische Folgewirkungen des Energiepflanzenanbaus“. Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Institut für Landnutzungssysteme, Müncheberg, 155S. http://www.eva-verbund.de/uploads/media/schlussber_eva1__oekol.pdf .

Zehlius-Eckert, W. (2007): Biodiversität auf Landschaftsebene – Analyse- und Bewertungsansätze für den ökologischen Landbau. In: KTBL, Hrsg., Bewertung ökologischer Betriebssysteme. Bodenfruchtbarkeit, Stoffkreisläufe, Biodiversität. KTBL-Schr. 458, 139-159.

Anschrift der Verfasser: Dr. Helge Neumann, Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V., Artenagentur Schleswig-Holstein, Hamburger Chaussee 25, D-24220 Flintbek, sowie Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Grünland und Futterbau/Ökologischer Landbau, Hermann-Rodewald Straße 9, D-24118 Kiel, E-Mail h.neumann@lpv.de; Uwe Dierking, Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V., Landeskoordination Schleswig-Holstein, Hamburger Chaussee 25, D 24220 Flintbek, E-Mail dierking@lpv.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.