Wo steht die Partizipation beim Netzausbau?

Abstracts

Bei der Umsetzung der Energiewende soll durch die Beteiligung der Öffentlichkeit die Legitimität und Akzeptanz von Planungs- und Entscheidungsprozessen erhöht werden. Mit dem Ziel, die Genehmigungsverfahren von Höchstspannungsleitungen zu straffen, wurde 2009 das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) beschlossen.

Einer der Hauptkritikpunkte am EnLAG war die als intransparent wahrgenommene Bedarfsermittlung. Im Hinblick auf die erfolgte Öffentlichkeitsbeteiligung untersucht der Beitrag eine geschichtete Stichprobe von Vorhaben des EnLAG-Bedarfsplans. Die Partizipation zu diesen Verfahren wurde unter Aspekten wie der Dauer und den Zeitpunkten der Beteiligung, der Anzahl und des Inhalts der Einwendungen, der Art der bereitgestellten Information und Internetnutzung sowie weiterer Fragen analysiert.

Es zeigte sich, dass es bei vielen Vorhaben durchaus ein umfassendes Informationsangebot gab. Bei einigen Projekten wurden die betroffenen Bürger und Gemeinden frühzeitig bereits während der Erstellung der Planungsunterlagen einbezogen. Konsultation und Kooperation erfolgten insgesamt jedoch selten über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus.

Public Participation in the Process of Grid Expansion – Analysis of participation procedures in select projects in the context of the law on energy line extension

Legitimacy and acceptance of planning and decision processes for the implementation of the turnaround in energy policy are to be increased by public participation. In 2009 the ‘law on energy line extension’ (Energieleitungsausbaugesetz) has been adopted with the aim to tighten the approval procedures of extra-high voltage lines. One major criticism of this law was the assessment of demand which had been perceived as being intransparent.

In view of the public participation carried out the study investigated a stratified sampling of projects of the requirement plan. The participation in the context of these projects was analysed investigating the aspects length and timing of paticipation, number and content of objections, kind of information provided, use of the internet etc. The results showed that many projects provided comprehensive information. Some projects even included the citizens concerned and the local communities very early during the development of the plans. Altogether, consultation and cooperation however only rarely comprised more than the legally required minimum requirements.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung – Netzausbau, Partizipation, EnLAG, methodisches Vorgehen

Der Neubau von Stromleitungen wird für den Fortgang der Energiewende als unabdinglich erachtet (BMWI 2012), problematisch ist jedoch, dass es bei großen Leitungsbauvorhaben oft zu Verzögerungen kommt. So war beispielsweise die Inbetriebnahme des zweiten Planungsabschnitt der „Südwestkuppelleitung zwischen Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt und Redwitz in Bayern, einem wichtigen Verbindungsglied zwischen alten und neuen Bundesländern, anfänglich für das Jahr 2008 (BNetzA 2011) angesetzt, mittlerweile wird von 2015 ausgegangen (BNetzA 2013b). Die Fertigstellung der gesamten Leitung, ursprünglich für 2010 geplant (BNetzA 2011), könnte sich sogar bis 2017 hinziehen (BNetzA 2013b). Als Hauptgrund für die Verzögerung werden „Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung“ (BNetzA 2012, online) angegeben. Dies ist kein Einzelfall – die geplanten Leitungen rufen immer wieder Proteste und Widerstand hervor (May 2011) und tragen somit zu einem Rückstand beim Netzausbau bei.

Die Netzstudie I der Deutschen Energie-Agentur (dena) aus dem Jahr 2005 stellte fest, dass zur Umsetzung des energiepolitischen Ziels von 20 % Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung ein großer Netzausbaubedarf im Höchstspannungsbereich besteht. Insgesamt ging diese Studie von einem Neubau von 850 km 380-kV-Leitungen, sowie einer Verstärkung von weiteren 400 km bestehender Leitungen aus. Hierbei sollte vor allem der durch den verstärkten Ausbau der On- und Offshore-Windenergie erzeugte Strom in das Stromnetz integriert werden (dena 2005). 2009 wurde das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) erlassen. Das EnLAG enthält einen Bedarfsplan mit 24 Netzausbauprojekten (Abb. 1) von vordringlichem Bedarf (EnLAG § 1 Abs. 2), der unter anderem auf der Grundlage der Ergebnisse der dena-Netzstudie I sowie auf der Liste der Vorhaben „gemeinsamen Interesses“ der TEN-E Leitlinien der EU erlassen wurde (EnLAG Gesetzesbegründung). Einer der Hauptkritikpunkte am EnLAG war die intransparente Bedarfsermittlung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, jedoch im weiteren Planungsverlauf gesetzlich bindend ist. Indem die Notwendigkeit der im EnLAG-Bedarfsplan enthaltenen Leitungen gesetzlich festgelegt wurde und diese somit im weiteren Planungsverlauf nicht mehr in Frage gestellt werden können, sollten mit dem EnLAG die Planungsverfahren zu den einzelnen Vorhaben gestrafft werden. Hinzu kommen die durch das EnLAG vorgenommenen Bestimmungen von Erdkabelpilotstrecken und Verkürzung des Rechtsweges auf eine Klageinstanz. Gesetzliche Schritte, um die Transparenz der Verfahren und den Grad der Beteiligung zu erhöhen, wurden nicht unternommen. Die Öffentlichkeit wird somit erst im Planfeststellungsverfahren beteiligt, indem die Planungsunterlagen öffentlich ausgelegt werden und den Betroffen die Möglichkeit gewährt wird, sich zu äußern (EnWG § 43b, Abs. 1). Im Raumordnungsverfahren ist die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit beteiligt wird, von den gesetzlichen Regelungen der Bundesländer abhängig. Welche Beteiligungsmöglichkeiten jedoch in der Praxis vorhanden sind, ist im Einzelfall abhängig von der Ausgestaltung des Verfahrens durch die Planungsverantwortlichen (Vetter 2007).

Der Begriff der Partizipation kann relativ breit ausgelegt werden. Ein bekannter Ansatz ist Arnsteins (1969) „ladder of participation“ (Abb. 2). Die Leiter besteht aus acht Ebenen, wobei jede Sprosse ein zunehmendes Ausmaß der Einflussnahme der Bürger auf den Entscheidungsprozess darstellt. Die verschiedenen Stufen können vereinfacht zu den groben Ebenen „Nicht-Partizipation“, „Schein-Partizipation“ und (echte) „Partizipation“ zusammengefasst werden und ermöglichen es, die Qualität verschiedener Formen der Bürgerbeteiligung zu beurteilen. Die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung kann auf der Stufe der Konsultation eingeordnet werden. Die Bürger werden informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Meinung einzubringen, haben aber keinen Einfluss auf die abschließende Entscheidung (UfU 2012). Information und Konsultation zählen zur Ebene der Schein- oder Alibibeteiligung, „echte“ Partizipation beginnt erst ab der Stufe der Kooperation.

Auch wenn die reine Information der Öffentlichkeit über das Vorhaben und das Verfahren bei Arnstein „nur“ zur Stufe der Scheinbeteiligung zählt, stellt sie doch eine wichtige Basis für die Beteiligung dar. Die Art der bereitgestellten Informationen und der leichte Zugang zu ihnen tragen maßgeblich zum Erfolg der Öffentlichkeitsbeteiligung bei. Wichtig ist, dass der Öffentlichkeit allgemeinverständliche Informationen über das Projekt selbst, also beispielsweise über die technische Ausgestaltung des Vorhabens, den räumlichen Verlauf und die Umweltauswirkungen, zugänglich sind. Neben den projektbezogenen Angaben spielen auch solche über das Planungsverfahren und vor allem über die Möglichkeiten der Bürger, daran teilzunehmen, eine wichtige Rolle. Die betroffene Öffentlichkeit muss z.B. erfahren, wann welche umweltrelevante Entscheidung ansteht und wie sie genau mitwirken kann (Odparlik et al. 2012, Odparlik & Köppel 2013). So ist das fehlende Wissen über Beteiligungsmöglichkeiten ein Hauptgrund für die oft geringe Bürgerbeteiligung an formalen Verfahren (Wiklund 2010).

Ob und wie in der deutschen Praxis bereits versucht wird, die Akzeptanz des Netzausbaus durch transparente Beteiligungsverfahren zu fördern, haben wir anhand einer geschichteten Stichprobe der Vorhaben des EnLAG-Bedarfsplans exemplarisch untersucht.

2 Methode

Im ersten Schritt wurde aus den 24 EnLAG-Vorhaben mit insgesamt 53 Abschnitten nach einer groben Analyse eine Vorauswahl getroffen. Dabei wurden Projekte und Teilabschnitte nicht weiter berücksichtigt, bei denen entweder noch keine Beteiligung der Bürger stattgefunden hatte oder bei denen per Gesetz die Öffentlichkeit nicht mit einbezogen werden musste, da es sich um Zubeseilungsmaßnahmen handelte. Bei diesen Maßnahmen wird die Übertragungsleistung einer bestehenden Leitung durch das Anbringen eines weiteren Stromkreises erhöht und bedarf keines Planfeststellungsverfahrens und keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. Berücksichtigt wurden sowohl Vorhaben im Planfeststellungs- als auch im Raumordnungsverfahren. Neben dem Verfahrensstand erfolgte die Auswahl nach verfahrensführender Behörde und verantwortlichem Übertragungsnetzbetreiber, um auch eine dahingehend breit gefächerte Stichprobe zu erhalten.

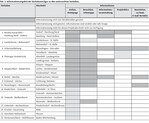

Im folgenden Schritt (Feinanalyse) wurde anhand definierter Kriterien (Box1) analysiert, wie die Beteiligungsverfahren in der Praxis ausgestaltet wurden, ob über die gesetzlichen Mindestanforderungen an die formale Beteiligung hinausgegangen wurde, wie die Bürger zum Projekt und zu den Verfahren informiert wurden und inwiefern es Ansätze zur Kooperation mit den Bürgern gab.

Die Auswahl der Kriterien erfolgte auf Basis der gesetzlichen Vorgaben, vorausgehender Untersuchungen und Publikationen (Scott & Ngoran 2007, Wiklund 2010, Kubicek et al. 2011) sowie nach weitergehenden Überlegungen, an welchen Punkten im Planungsverfahren theoretisch Möglichkeiten zu mehr Transparenz und einer stärkeren Einbeziehung der Öffentlichkeit bestehen. Maßgeblich war dabei, dass das jeweilige Kriterium direkt von den Verfahrensverantwortlichen beeinflusst werden kann, wie beispielsweise Ort und Dauer der Auslage der Planungsunterlagen, Nutzung des Internets durch verfahrensführende Behörde und Vorhabensträger zur Information und Konsultation der Öffentlichkeit und Informationsmöglichkeiten. Um außerdem einen Eindruck über die Beteiligung im formalen Verfahren zu erhalten, wurden die Kriterien „Anzahl der Einwendungen“ und „Inhalt der Einwendungen“ mit aufgenommen.

Sowohl die Vorauswahl aus den 24 Vorhaben als auch die Feinanalyse erfolgte durch eine Internetrecherche. Ausgangspunkt für den allgemeinen Überblick waren der Onlineauftritt und die Veröffentlichungen der Bundesnetzagentur zu den EnLAG-Projekten. Nachdem im ersten Schritt die zuständigen Behörden und Netzbetreiber für die einzelnen Vorhaben ermittelt wurden, waren in der Feinuntersuchung die Homepages der verfahrensführenden Behörden, betroffenen Gemeinden und Netzbetreiber Hauptinformationsquelle. Desweiteren dienten die Seiten von Bürgerinitiativen und NGOs sowie Onlineveröffentlichungen von lokalen und regionalen Zeitungen als wichtige Datenbasis, um die in Box 1 genannten Fragen für die ausgewählten Vorhabensabschnitte zu bearbeiten. Da meist nur zu einer Teilmenge der ausgewählten Fallbeispiele Informationen zu einem bestimmten Kriterium zu Verfügung standen, konnte die Erfassung der Kriterien nicht durchgängig umfassend erfolgen.

3 Ergebnisse

3.1 Formales und Inhalt der Beteiligung

3.1.1 Wann, wo, wie lange hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Beteiligung?

Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Öffentlichkeit ab Einreichung des vollständigen Plans eine Frist von vier Wochen zur Einsichtnahme in die Planfeststellungsunterlagen und zwei weitere Wochen zur Einreichung von Einwendungen gewährt werden muss (EnWG § 43b).

Aus der Analyse wurde ersichtlich, dass diese Fristen in den meisten Fällen exakt eingehalten wurden:

Von 22 dahingehend untersuchten Vorhabensabschnitten gab es in 14 Fällen vier Wochen Zeit zur Einsichtnahme und weitere zwei Wochen zur Abgabe von Einwendungen (insgesamt sechs Wochen Anhörungsfrist).

Bei vier Abschnitten wurde die Auslage der Unterlagen auf sechs Wochen verlängert, Einwendungen waren allerdings nicht über den Zeitraum hinaus möglich (insgesamt sechs Wochen Anhörungsfrist).

In drei Fällen wurde die Einwendungsfrist um zwei Wochen verlängert, es gab somit vier Wochen Zeit zur Einsichtnahme und weitere vier Wochen zur Abgabe von Einwendungen (insgesamt acht Wochen Anhörungsfrist).

In einem Fall wurden die Unterlagen über sechs Wochen – von Mitte Dezember bis Mitte Januar – ausgelegt, mit anschließend zwei weiteren Wochen Zeit zur Abgabe von Einwendungen (insgesamt acht Wochen Anhörungsfrist).

Eine stichprobenhafte Untersuchung zu Abschnitten der Vorhaben Kassø – Dollern (EnLAG Nr. 1), Dörpen/West – Niederrhein (EnLAG Nr. 5) und Niederrhein – Osterath (EnLAG Nr. 14) zeigte, dass die Öffnungszeiten der Ämter zum Teil sehr eingeschränkt sind und somit die Beteiligung für bestimmte Bevölkerungsgruppen erheblich erschwert wird. So war in einigen Gemeinden an keinem Wochentag eine Einsichtnahme nach 17:00 Uhr möglich. Damit alle Interessierten trotzdem Einsicht in die Unterlagen nehmen konnten, bestand bei einigen Ämtern die Möglichkeit, außerhalb der regulären Öffnungszeiten telefonisch einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren. Ein weiterer Weg wäre die Veröffentlichung der Unterlagen im Internet, diese Möglichkeit wurde in insgesamt neun (von 22) Beispielen genutzt (siehe dazu Punkt „Internetnutzung“).

3.1.2 Wann und wie fand der Erörterungstermin statt?

Bei den untersuchten Vorhaben wurde im Planfeststellungsverfahren in jedem Fall ein Erörterungstermin durchgeführt, obwohl dies für Hoch- und Höchstspannungsleitungen mit dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz 2006 zeitweise ins Ermessen der Behörde gestellt war. Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2011 wurde die Ermessensregelung wieder rückgängig gemacht.

Die Zeitspanne zwischen Planauslage und Durchführung des Erörterungstermins lag in allen untersuchten Fällen bei über drei Monaten. Bei den zwei Vorhabensabschnitten Hamburg/Nord – Dollern (Leitung Kassø – Dollern, EnLAG Nr. 1) und Vieselbach – Altenfeld (Leitung Bad Lauchstädt – Redwitz, EnLAG Nr. 4) lagen über eineinhalb Jahre zwischen der ursprünglichen Planauslage und der Erörterung der Einwendungen. Die langen Zeitspannen können in diesen Fällen auf Planänderungsverfahren mit erneuter Öffentlichkeitsbeteiligung zurückgeführt werden.

Die Teilnahme am Erörterungstermin ist im Regelfall dem Vorhabensträger, den beteiligten Behörden, den Betroffenen und den Einwendern vorbehalten (VwVfG § 73, Abs. 6). Die allgemeine Öffentlichkeit hat kein Recht darauf, der Erörterung beizuwohnen. Ein einfacher Schritt zur transparenteren Gestaltung des Planungsverfahrens besteht jedoch darin, die Teilnahme am Erörterungstermin allen interessierten Bürgern zu ermöglichen. Beim Abschnitt Friedrichsdorf – Bechterdissen der Leitung Gütersloh – Bechterdissen (EnLAG Nr. 17) und den nordrhein-westfälischen Abschnitten der Leitung Wehrendorf – St. Hülfe (EnLAG Nr. 2) wurde von der Verhandlungsleitung ausdrücklich allen interessierten Bürgern die Teilnahme am Erörterungstermin gestattet, dies wurde im Vorfeld in Informationsblättern bekannt gegeben. Zu allen anderen untersuchten Beispielen waren die nicht betroffenen Bürger vom Erörterungstermin ausgeschlossen.

Im Raumordnungsverfahren ist in der Regel keine obligatorische Erörterung der von der Öffentlichkeit eingereichten Einwendungen vorgesehen (vgl. LPlG RP § 17 Abs. 7, NROG § 10 Abs. 4, GROVerfV § 5 Abs. 4), es kann aber durchaus hilfreich sein, zur Verminderung von Konflikten trotzdem einen Erörterungstermin durchzuführen (BMVBS 2012). In den untersuchten Raumordnungsverfahren fanden beispielsweise zum Vorhaben Wahle – Mecklar (EnLAG Nr. 6) insgesamt sieben Erörterungstermine statt. Zu diesen waren neben den Trägern öffentlicher Belange auch Bürgerinitiativen eingeladen, die allgemeine Öffentlichkeit wurde zwar in der Einwendungsphase konsultiert, blieb beim Erörterungstermin allerdings außen vor und wurde „durch ihre Kommunen und die Bürgerinitiativen im Erörterungstermin vertreten“ (ML Niedersachsen 2011, Seite 5).

3.1.3 Einwendungen – Anzahl und Inhalt

Die Anzahl der Einwendungen wurde für Vorhabensabschnitte im Raumordnungsverfahren und im Planfeststellungsverfahren ermittelt. Die Informationen standen für insgesamt dreizehn Abschnitte zur Verfügung. Die Zahl der Einwendungen unterschied sich bei den untersuchten Vorhaben sehr stark voneinander (Abb. 3). Erneut fällt das Vorhaben Wahle – Mecklar auf, zu dem fast 20000 Einwendungen im Raumordnungsverfahren eingingen. Die Einwendungen sind online als 2000-seitige Synopse abrufbar (Stand 09.09.2013), die neben dem Inhalt der Einwendungen auch die Erwiderungen des Vorhabensträgers und der verfahrensführenden Behörde enthält. Die Inhalte der Einwendungen zu den vier weiteren dahingehend untersuchten Projekten ergaben sich aus den jeweiligen Planfeststellungsbeschlüssen oder zusammenfassenden Erklärungen der Anhörungsbehörden.

Häufige Themen der Einwendungen sind die Forderung nach einer Ausführung der Leitung als Erdkabel oder die Wahl einer alternativen Trasse. Außerdem stießen die mangelnde Transparenz und fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Bedarfsermittlung auf Kritik.

Die Fragen des Bedarfs und der technischen Ausführung der einzelnen Leitungen, die über das EnLAG „top-down“ geklärt werden sollten, wurden in den Verfahren von den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder vorgebracht.

3.2 Informationsmöglichkeiten und Internetnutzung

3.2.1 Informationen zum Projekt

Die Anhörungsbehörde ist dazu verpflichtet, die Bürger rechtzeitig über die einzelnen Schritte im Anhörungsverfahren durch eine ortsübliche Bekanntmachung zu informieren (VwVfG § 73). Für die Bekanntmachungen wird neben den Amtsblättern und Tageszeitungen zunehmend das Internet genutzt. Außerdem bieten viele Ämter kurze Projektinformationen auf ihren Homepages an. Ein umfassendes Informationsangebot bietet das Land Niedersachsen: Unter http://www.netzausbau-niedersachsen.de wird über die einzelnen Netzausbauprojekte in Niedersachsen und allgemein zum Netzausbau informiert. Verantwortlich für die Homepage ist die Niedersächsische Staatskanzlei.

In einigen Fällen wurden von Behörden Veranstaltungen außerhalb des formellen Anhörungsverfahrens organisiert. Diese können den Vorteil haben, dass sie unter Umständen als neutraler und objektiver wahrgenommen werden, als wenn der Vorhabensträger als Initiator auftritt. So hat der Landkreis Emsland als zuständige Behörde im Raumordnungsverfahren für den niedersächsischen Abschnitt der Leitung Dörpen West – Niederrhein (EnLAG Nr. 5) mehrere Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen zum Raumordnungsverfahren angeboten. Die Stadt Attendorn, die im Fall der Leitung Kruckel – Dauersberg (EnLAG Nr. 19) als betroffene Gemeinde vertreten ist, organisierte eine Informationsveranstaltung, bei der neben dem Vorhabensträger auch ein Experte zu elektromagnetischer Strahlung für Fragen der Bürger zur Verfügung stand.

Auch die Netzbetreiber stellen in unterschiedlichem Umfang online Informationen zur Verfügung. Weitere von den Netzbetreibern genutzte Informationsformen sind Projektbroschüren, Informationsveranstaltungen, Projektbüros und Projektnewsletter. Tab. 1 gibt eine Übersicht über die angewandten Formen der Informationsvermittlung.

3.2.2 Informationen zum Verfahren

Viele Bürgerinnen und Bürgern haben keine Kenntnis darüber, wie die Genehmigung von Vorhaben abläuft und welche Beteiligungsmöglichkeiten sie dabei haben. Die Unwissenheit über die Verfahrensabläufe ist ein wichtiger Grund für die oftmals geringe Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern an Planungsverfahren (Wiklund 2010). Um eine erfolgreiche Beteiligung zu ermöglichen, müssen sich die Bürger daher über das Verfahren und die Partizipationsmöglichkeiten umfassend und ohne Schwierigkeiten informieren können (Sinclair et al. 2012). Die Recherche auf den Homepages von zwölf Genehmigungsbehörden nach Informationen zum Planungsverfahren ergab, dass man sich in den meisten Fällen über Ziel und Ablauf der Verfahren online informieren kann. In fünf Fällen waren die Informationsmöglichkeiten relativ ausführlich bis sehr ausführlich, dazu gehören das Internetangebot der Niedersächsischen Staatskanzlei ( http://www.netzausbau-niedersachsen.de ), der Bezirksregierung Köln ( http://www.bezreg-koeln.nrw.de/ ) und der Bezirksregierung Detmold ( http://www.bezreg-detmold.nrw.de/ ). Von den verbleibenden sieben Beispielen boten drei Behörden nur einen sehr groben Überblick über das Ziel eines Planfeststellungsverfahrens und die entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten und in vier Fällen waren überhaupt keine Informationen über die Abläufe eines Planungsverfahren online auffindbar.

3.2.3 Weitere Internetangebote der Behörden und Netzbetreiber

Das Internet kann als Informationsplattform dienen, aber auch zum Austausch oder zur Abgabe von Meinungen und Einwendungen genutzt werden. In neun von 22 analysierten Fällen wurden die Planungsunterlagen online bereitgestellt, mit dem Vorteil, dass die Einsichtnahme von den Öffnungszeiten der Ämter und Rathäuser entkoppelt werden konnte. Neben den Planungsunterlagen stehen oft zusätzliche Informationen zum Download bereit, wie zum Beispiel Projektbroschüren und Karten zu den Trassenverläufen. Das Bereitstellen zusätzlicher Dokumente wie Protokolle und Einwendungen erfordert zwar einen höheren Bearbeitungsaufwand, kann aber gleichzeitig einen hohen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz des Verfahrens leisten. In den Raumordnungsverfahren der Leitungen Wahle – Mecklar (EnLAG Nr. 6) und zum niedersächsischen Teil der Leitung Dörpen/West – Niederrhein (EnLAG Nr. 5) waren nicht nur die Planungsunterlagen im Internet einsehbar, es gab über dies hinaus die Möglichkeit, dazu online seine Stellungnahme abzugeben (Online-Beteiligung).

Um die interessierte Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, bieten sowohl die Übertragungsnetzbetreiber (Tab. 1) als auch einige Behörden online-Benachrichtigungsformen wie RSS Feeds (fünf von zwölf untersuchten Genehmigungsbehörden), E-Mail Newsletter (eine von zwölf) oder Twitter (eine von zwölf) an. So twittert beispielsweise die Bezirksregierung Köln (<@BezRegKoeln>) über die Entwicklungen und Beteiligungsmöglichkeiten bei laufenden Planfeststellungsverfahren und der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bietet einen RSS Feed zu aktuellen Erörterungsterminen an.

3.3 Informelle Partizipationsangebote

Unter diesem Kriterium wurden in der Untersuchung Partizipationsangebote zusammengefasst, die außerhalb des formalen Verfahrens den Bürgern Beteiligungsmöglichkeiten boten, welche über reine Informationsveranstaltungen hinausgingen. Solche zusätzlichen Partizipationsangebote fanden sich jedoch nur selten bei den untersuchten Projekten. Im Fall Hamburg/Nord – Dollern (Leitung Kassø – Dollern (EnLAG Nr. 1)) wurden, nachdem über das formelle Beteiligungsverfahren Konflikte nicht gelöst werden konnten, Runde Tische in den betroffenen Gemeinden Kummersfeld, Moorege und Quickborn anberaumt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen sollten Problemlösungen gesucht werden. Dies verlief in Kummersfeld und Moorege positiv, dort einigte man sich auf kleinräumige Änderungen des Trassenverlaufs. In Quickborn dagegen, wo über ein Jahr lang Verhandlungen stattfanden, kam es bis zum Planfeststellungsbeschluss im Mai 2013 zu keiner Einigung. Für die Leitung Bünzwangen – Goldhöfe (EnLAG Nr. 24) setzt der zuständige Netzbetreiber dagegen auf frühzeitige Einbeziehung der Bürger: Hier finden seit Sommer 2013 abschnittsweise so genannte Trassierungswerkstätten statt, an denen sich alle interessierten Bürger nach Anmeldung beteiligen können. In diesen Veranstaltungen sollen die Trassenvarianten entwickelt werden, die dann im Raumordnungsverfahren näher untersucht werden. Allerdings stellte sich auch hier heraus, dass von der Bevölkerung vor allem der Notwendigkeit der Leitung in Frage gestellt wird. Das Argument, dass der Bedarf der Leitung gesetzlich festgelegt ist, wurde „vom Publikum als nicht ausreichend empfunden und vehement kritisiert“ (Transnet BW 2013, S. 5). Inwiefern die Trassierungswerkstätten zur Leitung Bünzwangen – Goldhöfe (EnLAG Nr. 24) erfolgreich sein werden, bleibt daher abzuwarten (Stand September 2013).

4 Diskussion und Fazit

Die hier vorgestellte empirische Studie hat anhand der verfügbaren Informationen gezeigt, wie die Einbeziehung der Bevölkerung beim Netzausbau – einem Schlüsselfaktor der Energiewende – in der Praxis Anwendung findet. Es wurde dargestellt, welche Anstrengungen Behörden und Netzbetreiber bei EnLAG-Projekten unternehmen, um die Beteiligung bürgerfreundlich zu gestalten und damit die Transparenz und möglicherweise die Akzeptanz für das jeweilige Vorhaben zu verbessern. Insgesamt hat sich herausgestellt, dass Arnsteins Partizipationsstufe der Information bei vielen Vorhaben durch ein umfassendes Angebot erfüllt wurde. Die Unterlagen und Verfahrensinformationen sind zunehmend online verfügbar, Netzbetreiber und Verwaltung setzen immer öfter auf Veranstaltungen und direkten Kontakt mit der Öffentlichkeit. Die Bürger haben zum Teil die Möglichkeit, über E-Mail-Newsletter oder Twitter zu aktuellen Verfahren auf dem Laufenden zu bleiben. So sind zahlreiche Bemühungen erkennbar, den Planungs- und Genehmigungsprozess transparenter zu gestalten.

Hinsichtlich der Konsultation, der nächsten Stufe auf Arnsteins Leiter der Partizipation, gab es wenige Fälle, in denen über die gesetzlichen Anforderungen hinausgegangen wurde. In zwei Fällen konnten Stellungnahmen online vorgebracht werden. Bei einigen Projekten wurden Bürgerinitiativen und Gemeinden als Vertreter der Öffentlichkeit jenseits des formellen Verfahrens zu Runden Tischen eingeladen. Dies ist zwar ein Schritt hin zu einer stärkeren Einbindung der Öffentlichkeit in der Praxis von Netzausbauvorhaben, aber immer noch weit entfernt von direkter Kooperation mit den Bürgern und „echter“ Partizipation im Sinne von Arnstein (1969). Dass die allgemeine Öffentlichkeit direkt an der Trassenplanung teilnehmen konnte, war bisher nur in einem Beispiel der Fall und ist die Ausnahme in der Praxis der Netzausbauplanung.

Einschränkend bezüglich der Ergebnisse der Untersuchung ist festzuhalten, dass eine umfängliche Vergleichbarkeit der untersuchten Abschnitte schwierig war, da die Planungsverfahren unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen stattfanden (Leitungslänge, Naturraum, Bevölkerungsdichte etc.). Hinzu kommt, dass die online verfügbare Datenlage zu den einzelnen Vorhaben sehr unterschiedlich war, von sehr gering (z.B. Leitung Krümmel – Görries, EnLAG Nr. 9) zu relativ umfangreich (z.B. Leitung Wahle – Mecklar, EnLAG Nr. 6).

Das EnLAG hat sein Ziel, die Planungsverfahren für vordringliche Vorhaben zu beschleunigen verfehlt – die meisten der 24 Vorhaben des EnLAG Bedarfsplans befinden sich im Rückstand, die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Leitungen ist gering. Bei den verfahrensführenden Behörden liegt die Möglichkeit, bereits durch kleine, hier vorgestellte Maßnahmen, die Transparenz und Qualität der Beteiligungsverfahren zu erhöhen, die Bürger stärker in den Planungsprozess einzubinden und damit vielleicht auch einen Beitrag zu einer höheren Akzeptanz der Planung zu leisten.

Mit den im Textkasten „Fazit für die Praxis“ zusammengefassten Vorschlägen gelingt es hoffentlich bald, dem Ziel einer stärkeren und besseren Bürgerbeteiligung in der Umsetzung der Energiewende und dem Netzausbau in Deutschland etwas näher zu kommen.

Literatur

Arnstein, S. (1969): A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners 35 (4), 216-224.

BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2012): Planung von Großvorhaben im Verkehrssektor – Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung. Entwurf.

BMWI (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2012): Die Energiewende in Deutschland. Mit sicherer, bezahlbarer und umweltschonender Energie ins Jahr 2050. Sonderheft Schlaglichter der Wirtschaftspolitik.

BNetzA (Bundesnetzagentur, 2011): Bericht gemäß § 63 Abs. 4a EnWG zur Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte der deutschen Elektrizitäts- und Übertragungsbetreiber. Bonn.

– (2012): EnLAG Nr. 4 Lauchstädt-Redwitz: http://www.netzausbau.de/cln_1932/DE/Vorhaben/EnLAG-Vorhaben/EnLAG-04/EnLAG-04-node.html [zuletzt geprüft am 03.02 .2014].

– (2013a): Leitungsvorhaben aus dem Energieleitungsausbaugesetz: http://www.netzausbau.de/cln_1931/DE/Vorhaben/EnLAG-Vorhaben/EnLAGVorhaben-node.html;jsessionid=80DC8B8CD4122FB4B5167B3F06CB2F48 [zuletzt aktualisiert: 30.09.2013, zuletzt geprüft am 03.02.2014].

– (2013b): Bauliche Fertigstellung der EnLAG-Vorhaben – Zweites Quartal 2013: http://www.netzausbau.de/DE/Vorhaben/EnLAG-Vorhaben/EnLAGVorhaben-node.html [zuletzt geprüft am 03.02.2014].

dena (Deutsche Energieagentur, 2005): Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Studie „Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020“ (dena-Netzstudie). Berlin.

Kubicek, H., Lippa, B., Koop, A. (2011): Materialband zur Studie „Nutzen und Erfolgsfaktoren konsultativer Bürgerbeteiligung. Eine vergleichende Analyse ausgewählter Beispiele“. Bremen, Gütersloh.

May, H. (2011): Lange Leitungen – die Konflikte um Stromtrassen nehmen zu. NABU Magazin „Naturschutz heute“ 4/2011, 16-17.

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung (ML Niedersachsen, 2011): 380 kV-Höchstspannungsverbindung Wahle –Mecklar Raumordnungsverfahren (ROV) mit integrierter Prüfung der Umweltverträglichkeit gem. §§ 12 ff. NROG1 für den niedersächsischen Abschnitt – Niederschrift über die Erörterungstermine.

Odparlik, L.F., Köppel, J. (2013): Access to information and the role of environmental assessment registries for public participation. Impact Assessment and Project Appraisal 31 (4), 324-331.

–, Köppel, J., Geissler, G. (2012): The grass is always greener on the other side: der Zugang zu Umweltprüfungs-Dokumenten in Deutschland im internationalen Vergleich. UVP-Report 26 (5), 236-243.

Scott, J., Ngoran, J.M. (2003): Public Participation in Environmental Impact Assessment (EIA). A dissertation presented in partial fulfilment of the requirements of the International Masters Degree in Environmental Policy and the Global Challenge.

Sinclair, A.J., Schneider, G., Mitchell, L. (2012): Environmental impact assessment process substitution: experiences of public participants. Impact Assessment and Project Appraisal 30 (2), 85-93.

Transnet BW (2013): Neubau der 380-kV-Leitung Bünzwangen-Goldshöfe – erste Trassierungswerkstatt zu Abschnitt Zwei in Plüderhausen am 3. Juni 2013.

UfU (Unabhängiges Institut für Umweltfragen, 2012): Stellungnahme des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen e.V. Berlin zum Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren (PlVereinhG) in der Fassung vom 9.1.2012.

Vetter, A. (2007): Lokale Bürgerbeteiligung: Ein wichtiges Thema mit offenen Fragen. In: Vetter, A., Hrsg., Erfolgsbedingungen lokaler Bürgerbeteiligung, Sammelband zur Tagung „Bürgerbeteiligung in Städten und Gemeinden – Reformen und ihre Konsequenzen im Bundesländervergleich“, VS Verlag, Wiesbaden, 9-28.

Weyer, H. (2011): Netzausbau in Deutschland – rechtlicher Rahmen und Handlungsbedarf. Arbeitspapier 05/2011 für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Wiklund, H. (2011): Why High Participatory Ideals Fail in Practice: A Bottom-Up Approach to Public Nonparticipation in EIA. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. 13 (2), 159-178.

Gesetze und Verordnungen

Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) in der Fassung vom 21. August 2009 (BGBl. I S. 2870), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 07. März 2011 (BGBl. I S. 338).

Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 06. September 2006 zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze und zur Aufhebung der Entscheidung 96/391/EG und der Entscheidung Nr. 1229/2003/EG (TEN-E –Leitlinien).

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 07. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 74).

Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben (InfraStrPlanVBeschlG) in der Fassung vom 09.12.2006 (BGBl. I S. 2833).

Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPlG RP) vom 10. April 2003 (GVBl. S. 41).

Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690).

Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. 2012, 252).

Verordnung über die einheitliche Durchführung von Raumordnungsverfahren im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg (Gemeinsame Raumordnungsverfahrensverordnung- GROVerfV) vom 14. Juli 2010 (GVBl. II/10, 406).

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102).

Anschrift der Verfasser(innen): Sabine Koch, M.Sc. Lisa Odparlik und Prof. Dr. Johann Köppel, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Umweltprüfung und Umweltplanung, Sekr. EB5, Straße des 17. Juni 145, D-10623 Berlin.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.