Neophyten-Management am Beispiel des Riesen-Bärenklaus

Abstracts

Das Bundesnaturschutzgesetz schreibt vor, Maßnahmen gegen invasive Arten zu ergreifen, um negativen Auswirkungen auf Ökosysteme, Biotope und Arten entgegenzuwirken. Jedoch ist der Erfolg eines Neophyten-Managements oft gering. Am Beispiel des Riesen-Bärenklaus (Heracleum mantegazzianum) untersucht der Beitrag die Wirksamkeit von Management-Maßnahmen. Dieses geschah anhand des Vergleichs von Monitoring-Daten von 20 Untersuchungsflächen, auf denen zwischen 2002 und 2009 Maßnahmen durchgeführt wurden. Außerdem wurde im Jahr 2010 die Samenbank des Riesen-Bärenklaus auf denselben Flächen untersucht. Es zeigten sich große Unterschiede im Management-Erfolg zwischen den Flächen, allerdings konnten keine systematischen Unterschiede zwischen verschiedenen Management-Methoden ermittelt werden. Sowohl chemische als auch mechanische Methoden können erfolgreich sein, aber ebenso können alle Methoden an fehlender Konsequenz der Maßnahmendurchführung scheitern. Daraus folgt, dass die vollständige Entfernung von Beständen des Riesen-Bärenklaus möglich ist, jedoch nur, wenn die Maßnahmen von Fachkräften geplant und sachgerecht (gründlich und rechtzeitig) durchgeführt werden. Zur Sicherung des Management-Erfolges ist ein langfristiges Monitoring der Maßnahmenflächen erforderlich.

Management of Neophytes - The Example of Giant Hogweed; Preconditions for successful control of Heracleum mantegazzianum

According to the German Federal Nature Conservation Act the management of invasive species is mandatory in order to counteract negative impacts on ecosystems, habitats and species. However, these management measures against neophytes often are not really successful. Using the example of giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) the study investigated the effectiveness of management measures on the basis of monitoring data from 20 sites where measures had been carried out between 2002 and 2009. In addition, the seed bank of giant hogweed was investigated on the same sites in 2010.

The results showed marked differences in management success between sites but no consistent differences between management methods. Both chemical and mechanical methods can be successful but all methods may fail because of inadequate implementation of the measures. This allows the conclusion that complete eradication of stands of giant hogweed is possible, but only if the measures are planned by professional staff and properly implemented (rigorously and timely). Long-term monitoring of targeted sites is necessary in order to ensure management success.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Invasive, nicht-einheimische Arten werden weltweit in zunehmendem Maße bekämpft, da sie einheimische Arten und Lebensgemeinschaften verdrängen und somit negativ auf die biologische Vielfalt einwirken können (Heger 2000, Kowarik 2010). Auch auf der Ebene der Europäischen Union ist das Thema in den Vordergrund gerückt und stellt einen der sechs Kernpunkte der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 dar (Europäische Kommission 2011). Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) schreibt sowohl Management als auch Monitoring invasiver Arten vor, um Gefährdungen von Ökosystemen, Biotopen und einheimischen Arten entgegenzuwirken. Es müssen auch Maßnahmen gegen bereits verbreitete invasive Arten ergriffen werden, insofern die „Maßnahmen Aussicht auf Erfolg haben“ und „der Erfolg nicht außer Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand“ steht (vgl. § 40 BNatSchG). Die Effektivität und Wirtschaftlichkeit des Managements sind hier also entscheidende Kriterien.

Obwohl auf die hohe Relevanz von Wirkungs- oder Effizienzkontrollen im Naturschutzbereich schon oft hingewiesen wurde (z.B. Blab 2001, Maas & Pfandehauer 1994) und das BNatSchG diese hinsichtlich invasiver Arten indirekt fordert, wurden entsprechende Untersuchungen bisher selten systematisch und mit der notwendigen Genauigkeit durchgeführt. Es stellt sich also die Frage, ob Maßnahmen gegen verbreitete invasive Arten die gewünschte Wirkung zeigen, worin gegebenenfalls die Ursachen für fehlenden Erfolg liegen und ob die Effektivität durch Anpassung des Managements erhöht werden kann.

Der Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) ist eine der am meisten bekämpften invasiven Arten in Deutschland. Dieser Neophyt erreichte unter anderem dadurch einen besonderen Bekanntheitsgrad, dass die im Pflanzensaft enthaltenen phototoxischen Furanocumarine bei Hautkontakt unter UV-Lichteinwirkung zu Photodermatitis („Wiesendermatitis“) führen, welche sich durch Hautrötung und Juckreiz bis hin zu Blasenwurf und starker Entzündung äußert (Schempp 2002).

Es ist grundsätzlich möglich, Bestände des Riesen-Bärenklaus durch mechanische Verfahren (Abstechen der Wurzel, Abschneiden der Dolden oder der gesamten Pflanzen), Beweidung oder Herbizideinsatz zu entfernen (Hartmann et al. 1995, Nielsen et al. 2005, Pyšek et al. 2007, Vogt-Andersen & Calov 1996). In einer von Rajmis (2008) durchgeführten Studie, in der die Wirtschaftlichkeit von Management-Maßnahmen gegen den Riesen-Bärenklau untersucht wurde, steht 1 Euro an Kosten einem Nutzen von 29 Euro entgegen. Somit ist der wirtschaftliche Nutzen des Managements belegt, insofern das Ziel der (lokalen) Entfernung des Riesen-Bärenklaus erreicht wird.

In diesem Beitrag wird die Effektivität von Management-Maßnahmen des Riesen-Bärenklaus im Zuge einer Wirkungskontrolle untersucht. Ziel dieser Studie war herauszufinden, welche Management-Maßnahmen erfolgreich sind und welche Faktoren Erfolg oder Misserfolg der Maßnahmen beeinflussen. Dieses geschah mittels des Vergleichs von Monitoring-Daten der Bestände des Riesen-Bärenklaus auf Maßnahmenflächen aus den Jahren 2002 und 2009. Anhand von Interviews mit den für das Management verantwortlichen Personen sollte festgestellt werden, welche Maßnahmen durchgeführt wurden und von welchen Faktoren Erfolg oder Misserfolg abhängt. Da sich der Riesen-Bärenklau ausschließlich über Samen fortpflanzen kann (Perglová et al. 2005), ist es besonders wichtig, Kenntnisse über die Samenbank zu besitzen. Wie neue Studien belegen, sind die Samen für mindestens ein Jahr, aber nicht länger als drei Jahre im Boden keimungsfähig (kurzlebige Samenbank; Moravcová et al. 2007). Daher wurde auch die Samenbank untersucht, um festzustellen, ob die Maßnahmen zu einer geringeren Samendichte des Riesen-Bärenklaus im Boden führen.

2 Material und Methoden

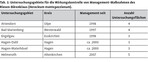

Die Wirkungskontrolle der Management-Maßnahmen wurde in sechs Untersuchungsgebieten (UG) in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-Pfalz durchgeführt (Tab. 1). Für diese Untersuchungsgebiete lagen Monitoring-Daten der Bestandsgrößen und der Abundanzen des Riesen-Bärenklaus aus den Jahren 2002 und 2009 vor. So konnten die Entwicklungen der Bestände ermittelt und die in den Untersuchungsgebieten durchgeführten Management-Maßnahmen bewertet werden.

Um einen ersten Überblick über das Management und die Intensität der durchgeführten Maßnahmen in den Untersuchungsgebieten zu bekommen, wurden Fragebögen an die zuständigen Betreuer der Maßnahmen versandt (Anhang 1). Detaillierte Informationen über die Management-Maßnahmen, die Dauer des Managements und Hintergrundinformationen zu dessen Planung konnten im Zuge freier Experteninterviews geklärt werden, welche protokolliert wurden. Auch die Intensität der Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen konnte während der Interviews ermittelt werden. Hier wurde bei der Datenauswertung unterschieden, ob die Maßnahmen konsequent (gründlich, zu passender Jahreszeit und mehrmals im Jahr mit vorangegangener Planung) oder nicht konsequent (ohne genaue Planung oder zu einem ungünstigen Zeitpunkt) umgesetzt wurden. Die Maßnahmen im Untersuchungsgebiet Bad Marienberg konnten hierbei nicht eindeutig zugeordnet werden und wurden daher bei den entsprechenden Auswertungen nicht berücksichtigt.

Die Monitoring-Daten der UG Attendorn, Engelgau, Helmeroth, Hagen-Dahl und Hagen-Waterhövel wurden im Rahmen des Giant-Alien-Projektes erhoben (Thiele & Otte 2008a, b). Dabei wurden die Grenzen gleichmäßig dichter Bestände des Riesen-Bärenklaus mit differenziellem GPS kartiert und für jeden Bestand wurde die Abundanz des Riesen-Bärenklaus geschätzt (Individuen pro 25 m²). Für das UG Bad Marienberg lagen Arbeitsnachweise aus den Jahren 2002 und 2009 vor. In diesen war die geschätzte Individuenzahl der einzelnen Flächen von den an der Bekämpfung beteiligten Forstwirten vermerkt worden. Insgesamt wurden 20 Flächen untersucht, auf denen unterschiedliche Management-Maßnahmen durchgeführt wurden, sowie zwei Vergleichsflächen ohne Maßnahmen.

Zur Untersuchung der Samenbank in den Riesen-Bärenklau-Beständen wurden im Jahr 2010 zwischen Anfang Mai und Anfang Juli Bodenproben entnommen. Der Zeitraum wurde so gewählt, weil Anfang Mai die meisten vorjährigen Riesen-Bärenklau-Samen schon gekeimt sind, während die Samen der laufenden Vegetationsperiode noch nicht entwickelt sind. Im Boden befanden sich also nur die Samen, die zur ca. drei Jahre überdauernden Samenbank zu zählen sind (Moravcová et al. 2006). Die Entnahme der Bodenproben erfolgte je nach Bodenbeschaffenheit mit Hilfe eines Stahl-Stechrahmens (30 x 30 x 5 cm) oder durch Abstechen der obersten Bodenschicht mit einem Spaten. In den beprobten obersten 5 cm des Bodens befinden sich ca. 95 % der Samen des Riesen-Bärenklaus (Krinke et al. 2005). Pro Untersuchungsfläche wurden jeweils fünf Proben entnommen, die direkt im Bestand lagen. Für die Bestimmung und Auszählung der Samen (Teilfrüchte = Merikarpien) wurden die einzelnen Proben gesiebt (Maschenweite 3 mm) und/oder mit klarem Wasser gespült.

3 Ergebnisse

3.1 Management-Maßnahmen

In den Untersuchungsgebieten wurden verschiedene Management-Methoden angewandt, die sich in ihrer Ausführung voneinander unterschieden (Tab. 2). In Bad Marienberg und Helmeroth wurde mehrmals jährlich Roundup Ultra auf die Blätter (mehr oder minder) großer Individuen des Riesen-Bärenklaus aufgetragen. Eine Fläche in Helmeroth (Helm5) wurde einmal im Jahr kurz vor der Fruchtreife der Pflanzen gemulcht und anschließend wurden neu aufkommende Keimlinge mit Roundup Ultra nachbehandelt. Unter zwei Flächen bei Hagen (Dahl3, Wat2) verläuft eine Gasleitung. Das Management (Mahd, Fräsen/Mulchen) diente der Offenhaltung der Leitungstrasse und wurde im Spätsommer durchgeführt. Zwei weitere Flächen bei Hagen (Wat1, Wat3) wurden ehemals landwirtschaftlich genutzt. Landwirte versuchten etwa alle zwei Jahre, den Riesen-Bärenklau mit diversen Methoden (Mahd, Ausgraben der Wurzeln, Pflügen) von den Flächen zu entfernen. Spezifische Aufzeichnungen zu Rhythmen, Intensität oder Sorgfalt der durchgeführten Maßnahmen lagen hierzu nicht vor. Im Untersuchungsgebiet Attendorn wurde ein Ansatz verfolgt, der die Kombination von Pflügen, Rekultivierung und nachfolgendem Herbizideinsatz beinhaltete. Nach der Rekultivierung blieben die Flächen in Nutzung (mehrmalige Mahd oder Beweidung), um einer Wiederbesiedlung vorzubeugen. In Engelgau schließlich wurden Ausgraben der Wurzeln, Mahd und Nachbehandlung mit Herbiziden kombiniert.

3.2 Individuenzahlen

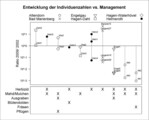

In Abb. 1 wird die Entwicklung der Individuenzahlen in Abhängigkeit von der Management-Variante dargestellt. Flächen, auf denen kein Management stattfand (Dahl1, Dahl2), zeigten keine Veränderung oder eine starke Zunahme der Individuenzahl.

Beim Vergleich der Flächen, auf denen große Exemplare gezielt mit Herbiziden bekämpft wurden (Helm1, Helm2, Helm4, Marienb15, Langenb18, 27, 29), zeigte sich eine starke Divergenz der Entwicklung der Individuenzahlen. Auf zwei Flächen im UG Helmeroth (Helm1, Helm2) war eine Zunahme zu verzeichnen, auf einer Fläche (Helm4) jedoch eine Abnahme. Im UG Bad Marienberg kam es auf zwei der insgesamt vier Untersuchungsflächen zu einem Anstieg der Individuenzahlen, auf den beiden übrigen zu einem Rückgang. In Helmeroth wurde als zusätzliche Maßnahme zum Herbizideinsatz auf einer Fläche gemäht (Helm5), was mit einer Zunahme einherging. Eine weitere Kombination von Maßnahmen war das Abschneiden der Blütendolden und die Nachbehandlung mit Herbizid (Helm3). Hier war eine geringe Abnahme zu erkennen.

Von zwei Flächen im UG Hagen-Waterhövel, auf denen gepflügt, gemäht und Wurzeln ausgegraben wurden, zeigte eine (Wat3) eine geringe Abnahme, die andere (Wat1) eine deutliche Zunahme der Individuenzahl. Ein anderes Ergebnis lieferten Flächen bei Hagen, die lediglich gemäht oder gemulcht wurden (Wat2, Dahl3) und beide einen Rückgang der Individuenzahlen verzeichneten.

Im UG Engelgau fand eine teils starke Abnahme der Individuenzahlen bei Ausgraben der Wurzeln, regelmäßiger Mahd und nachfolgendem Herbizid-Einsatz statt. Abnahmen ergaben sich auch in Attendorn. Zwei der dortigen Flächen wurden gefräst, gemäht und mit Herbizid nachbehandelt, woraus sich die stärksten Rückgänge ergaben. Auch auf den beiden anderen Flächen in Attendorn führten die regelmäßige Mahd und der Einsatz von Herbiziden ebenfalls zu einem starken Rückgang der Individuenzahlen.

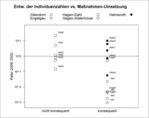

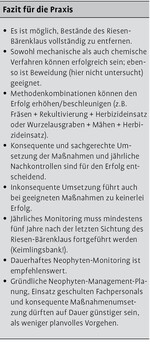

Bei konsequenter Umsetzung der Management-Maßnahmen zeigte sich eine signifikante Abnahme der Populationsgrößen, während nicht-konsequente Umsetzung keinen Erfolg brachte (Abb. 2). Es gab jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen Maßnahmen die erst seit 2007 durchgeführt wurden und solchen die 1997 bis 2002 begonnen wurden.

3.3 Samenbank

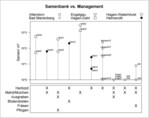

Abb. 3 zeigt die Samendichte pro Quadratmeter in der Samenbank und die angewendeten Management-Maßnahmen der einzelnen Untersuchungsflächen. Die größte Menge an Samen wurde bei den Flächen ermittelt, die nur gemäht oder gemulcht wurden. Auf den Flächen ohne Management wurden weniger Samen, aber dennoch eine relativ hohe Dichte (Dahl2: 560 Samen/m2; Dahl1: 52 Samen/m2) gefunden. Ähnlich hohe Samendichten wurden auf den Flächen erreicht, die durch Mahd, Pflügen und dem teilweisen Ausgraben der Wurzeln bearbeitet wurden (Wat1, Wat3). Vergleichbare Ergebnisse brachten die Kombinationen von Abschneiden der Blütendolden und Herbizideinsatz (Helm3), Mulchen und Herbizideinsatz (Helm5) sowie der ausschließliche Einsatz von Herbizid auf drei Flächen in Bad Marienberg. Herbizidanwendung führte teilweise auch zu starkem oder vollständigem Abbau der Samenbank: Auf einer Fläche in Bad Marienberg waren keine Samen in der Samenbank zu finden und bei den restlichen drei Flächen in Helmeroth lag die Dichte der Samenbank unter dem Durchschnitt (26, 4 bzw. 4 Samen/m2). In den Proben der Flächen in Engelgau und auf drei der Flächen in Attendorn konnten keine Samen mehr nachgewiesen werden. Auf einer Fläche in Attendorn, die mit Fräsen, Mahd und Herbizid bearbeitet wurde, fanden sich noch 6 Samen/m² in der Samenbank.

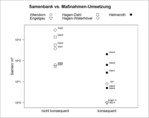

Bei konsequenter Umsetzung der Management-Maßnahmen fanden sich signifikant weniger Samen in der Samenbank als bei nicht-konsequenter Umsetzung (Abb. 4). Die Dauer der Maßnahmen-Durchführung (seit 1997 – 2002 oder erst seit 2007) hatte keinen Einfluss auf die Dichte der Samenbank.

4 Diskussion

Auf den ersten Blick als erfolgreich einzustufen sind lediglich die Maßnahmen, die auf den Flächen in Attendorn und Engelgau durchgeführt wurden, da hier in 2009 sehr geringe Individuenzahlen des Riesen-Bärenklaus erreicht wurden und die Populationen von 2002 stark eingedämmt werden konnten. Diese Erfolge werden durch die (fast) leere Samenbank bestätigt.

Das anfängliche Fräsen der Fläche, die nachfolgende regelmäßige Mahd und der Einsatz von Herbiziden bei einem etwaigen (Wieder-)Aufkommen von Riesen-Bärenklau-Individuen sind sichere Methoden, um Bestände zu entfernen und eine Wiederbesiedlung zu verhindern (Ravn et al. 2007). Die regelmäßige Mahd mit anschließender Beweidung und Einsatz von Herbiziden ist fast ebenso erfolgreich. Eine weitere als erfolgreich einzustufende Management-Methode ist die Kombination von Ausgraben der Wurzeln, Herbizideinsatz und Mahd, wobei die Mahd hier eine untergeordnete Rolle spielte, da sie nur durchgeführt wurde, um gegenüber der Blütenentwicklung Zeit zu gewinnen. Ursächlich für den Erfolg dieser Management-Methoden in Attendorn und Engelgau könnten neben der regelmäßigen und langjährigen Durchführung der Maßnahmen auch die gründliche und sachgemäße Umsetzung sein. Die Maßnahmen wurden in beiden UG von fachlich qualifizierten Personen geplant, organisiert und kontrolliert.

Bei Mahd, Mulchen oder Fräsen im Spätsommer (Wat2, Dahl3) war eine Abnahme der Individuenzahlen zu erkennen, was auf eine erfolgreiche Eindämmung hindeuten könnte. Dieser Schein trügt jedoch: Bei näherer Betrachtung haben sich die betreffenden Bestände weiter ausgebreitet und es sind viele große Individuen vorhanden, die kleinere Individuen ausschatten und dadurch die Populationsdichte begrenzen. Allerdings produzieren die älteren, großen Individuen viele Samen, was an der sehr hohen Dichte der Samenbank erkennbar ist. Die Fläche Wat2 erreichte mit 2 898 Samen/m2 sogar eine Samenbankdichte, die deutlich über dem Durchschnittswert dichter Bestände von 2000 Samen/m2 im Frühjahr liegt, vor der Haupt-Keimphase (vgl. Nielsen et al. 2005). Der Misserfolg liegt im späten Ausführungstermin der Maßnahmen begründet, zu welchem die Samen des Riesen-Bärenklaus schon reif sind (selbst halbentwickelte Samen reifen an abgemähten Pflanzen nach und werden keimfähig). Möglicherweise wurden die Samen sogar durch die eingesetzten Maschinen noch ausgebreitet. Bei der Fortführung solcher Maßnahmen wird der Pflanze aufgrund ihres hohen Regenerationspotenzials und der hohen Samenproduktion die Möglichkeit geboten, sich in der Umgebung weiter auszubreiten (Nielsen et al. 2007).

Auf den Flächen, wo Mahd, Ausgraben der Wurzeln und Pflügen im zweijährlichen Wechsel stattfand (Wat1, Wat3), ließ sich weder bei den Individuenzahlen noch bei der Samenbank ein Erfolg feststellen, obwohl die Maßnahmen zum Untersuchungszeitpunkt schon etwa neun Jahre lang durchgeführt wurden. Hier mangelt es an der Kontinuität des Managements, das nur alle zwei Jahre stattfindet, so dass der Riesen-Bärenklau zwischenzeitlich die Möglichkeit hat, die Samenbank aufzufüllen und seinen Bestand zu erhalten oder gar zu vergrößern.

Die vier Flächen in Bad Marienberg, die seit 1997 mit Herbiziden behandelt wurden, zeigten unterschiedliche Resultate, obwohl das Ziel der vollständigen Entfernung der Bestände in diesem Zeitraum erreichbar sein sollte. Zwar wurde die weitere Ausbreitung der Bestände weitgehend verhindert, aber nur auf einer Fläche konnte die Samenbank erschöpft werden. Das zeigt, dass langjähriger Herbizideinsatz grundsätzlich erfolgreich sein kann, jedoch keinen Erfolg garantiert. Systemische Herbizide, wie Glyphosat (z.B. Roundup) oder Triclopyr, wirken effektiv gegen Riesen-Bärenklau (Nielsen et al. 2005), sind aber aus naturschutzfachlicher Sicht auch grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Gründe für den Misserfolg von Herbizideinsatz können in unzureichender Behandlung der Pflanzen (Übersehen oder Vergessen einiger Individuen), dem Schutz kleiner Exemplare durch die Blätter der größeren und dem Verzicht auf Nachkontrollen liegen (vgl. Nielsen et al. 2005).

Auch auf den Flächen in Helmeroth, die mit Herbiziden behandelt wurden, sticht die Heterogenität der Entwicklung der Individuenzahlen heraus. Bei drei von fünf Beständen war eine Zunahme der Individuenzahlen zu verzeichnen. Hier könnten die Gründe jedoch in dem kurzen Zeitraum zwischen dem Beginn der Maßnahmen 2007 und der Datenerhebung 2009/10 liegen. Zum einen könnte es sein, dass die Bestände sich seit dem ersten Monitoring 2002 zunächst vergrößert haben und seit dem Einsetzen der Maßnahmen wieder abnehmen, was aus den vorliegen Daten jedoch nicht sicher abgeleitet werden kann. Zum anderen entspricht es der normalen Populationsdynamik des Riesen-Bärenklaus, dass durch Entfernen großer Individuen aus dichten Beständen bei gleichzeitigem Verschonen der Keimlinge und Jungpflanzen die Individuenzahl zunimmt. Dieses liegt daran, dass Wachstum und Überlebensraten der kleineren Individuen zunächst durch die großen Individuen begrenzt werden, jedoch das Freistellen zu schnellerem Wachstum und geringerer Mortalität der Jungpflanzen führt, wodurch eine sehr zahlenstarke Kohorte heranwachsen kann. Erst wenn diese ebenfalls von den Maßnahmen getroffen werden und gleichzeitig das Blühen und Ausschütten von Samen effektiv verhindert wird (Nachkontrolle während der Blütezeit), werden die Bestände einbrechen. Bei Entwicklungszeiten der Individuen von drei bis fünf Jahren oder auch länger (Hüls 2005) kann es entsprechend lange dauern, bis sich sichtbarer Erfolg einstellt.

Beim Vergleich der verschiedenen Management-Methoden zeigte sich in unserer Studie kein klares Muster hinsichtlich der Wirkung auf Individuenzahlen und Samenbank (Abb. 1, 3). Bei den erfolgreichen Maßnahmen spielten Herbizide jeweils eine Rolle, aber auch rein mechanische Management-Maßnahmen können effektiv sein (Nielsen et al. 2005). Substanzielle Management-Erfolge wurden nur dort erzielt, wo die Maßnahmen konsequent durchgeführt wurden (Abb. 2, 4). Diese Konsequenz beinhaltete, dass ein Monitoring oder zumindest eine einmalige kartographische Erfassung des Riesen-Bärenklaus vorlag, die Maßnahmen von Fachleuten geplant und kontrolliert sowie gründlich von dauerhaft zur Verfügung stehendem Personal betreut wurden. Die Wichtigkeit der konsequenten Durchführung betont auch Kowarik (2010). Dagegen geht Misserfolg des Managements oft mit dem Fehlen von Management-Planung, Umsetzungskontrolle und Monitoring einher, was häufig auf begrenzte finanzielle Mittel zurückzuführen ist. Daher ist es für den Erfolg von Management-Programmen essenziell, eine ausreichende Ausstattung mit finanziellen Mitteln über den gesamten Zeitraum des Management-Projekts sicherzustellen (Klingenstein & Otto 2008).

Beim Riesen-Bärenklau sollte der Zeithorizont für das Management und die anschließende Überwachung von nachwachsenden Pflanzen mindestens zehn Jahre betragen. Fachkundiges Personal ist erforderlich, um je nach Größe und Lage der Bestände geeignete Methoden oder Methodenkombinationen auszuwählen und die Umsetzung zu planen (vgl. Nielsen et al. 2005). Die Effektivität der Maßnahmen sollte von Anfang an überprüft werden, da schon einzelne übersehene und später aussamende Individuen den Management-Erfolg völlig zu Nichte machen. In der Regel müssen die Maßnahmen, wie z.B. das Abschneiden der Blütendolden oder der ganzen Pflanze oder der Einsatz von Herbizid, an (mindestens) zwei Zeitpunkten pro Jahr durchgeführt werden, um die Samenproduktion zu verhindern. Das richtige, methodenspezifische Timing der Maßnahmen und darauf abgestimmte Nachkontrollen sind dabei entscheidend. Nach Entfernung der Bestände ist ein jährliches Monitoring über mindestens fünf Jahre erforderlich, um eventuell nachwachsenden Riesen-Bärenklau frühzeitig zu entdecken und dauerhaften Erfolg zu gewährleisten (vgl. Klingenstein & Otto 2008).

Das Management invasiver Pflanzenarten scheint bundesweit eher selten erfolgreich zu sein. Einer Befragung der Naturschutzbehörden zufolge wurden nur 17 % der Maßnahmen als erfolgreich eingestuft (Schepker 2004 in Klingenstein & Otto 2008). Management-Maßnahmen gegen Riesen-Bärenklau in den Nationalparken Kellerwald-Edersee und Eifel, die 2003 bzw. 2004 begannen, waren bislang nicht oder kaum erfolgreich (Olischläger & Kowarik 2011). Ebenso wenig zeigten seit 2007 durchgeführte Maßnahmen gegen die Späte Traubenkirsche (Prunus serotina) im Nationalpark Kellerwald-Edersee Wirkung (was möglicherweise an der noch kurzen Laufzeit liegt), wohingegen aus dem Nationalpark Bayerischer Wald eine starke Zurückdrängung des Sachalin-Knöterichs (Fallopia sachalinensis) seit 2006 berichtet wird (ebd.). Auch international ist der Erfolg von Management-Projekten wechselhaft, aber es gibt einige Beispiele erfolgreicher Entfernung oder Kontrolle invasiver Arten, wobei konsequenter Einsatz und ausreichende Ressourcenausstattung zu den Hauptkriterien der erfolgreichen Projekte zählen (Delbart et al. 2013, Simberloff 2009).

Verlässliche Informationen zur Wirkung verschiedener Management-Methoden sind meist schwer zu bekommen, da entsprechende Studien entweder noch nicht durchgeführt wurden oder nicht in allgemein zugänglicher Form publiziert wurden (Giljohann et al. 2011, Simberloff 2009). Es wäre sinnvoll, verstärkt Wirkungskontrollen durchzuführen und die Befunde in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, denn die Überprüfung der Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen und gegebenenfalls die Anpassung der Management-Strategie kann den Erfolg und die Wirtschaftlichkeit von Management-Projekten erhöhen, wie beispielsweise für das Management des Rohrglanzgrases (Phalaris arundinacea) in Nordamerika gezeigt wurde (Reinhardt Adams & Galatowitsch 2006).

Dank

Unser Dank gilt denjenigen, die sich bereit erklärt haben, ihr Wissen über die Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus mit uns zu teilen und uns freundlicherweise Daten zur Verfügung zu stellen. Genannt seien hier: Herr Duscha aus Hachenburg, Herr Meuer von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Montabaur, Herr Jung von der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, der Umweltbeauftragte der Stadt Attendorn, Herr Plückebaum, Herr Schulze von der Biostation in Euskirchen, Herr Pfeiffer vom Amt für Natur- und Landschaftsschutz des Rhein-Sieg-Kreises und Herr Blauscheck von der Biostation in Hagen.

Literatur

Blab, J. (2001): Erfolgskontrollen im Naturschutz unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutzgroßprojekten des Bundes. In: Scholz, R.W., Hrsg., Erfolgskontrolle von Umweltmaßnahmen: Perspektiven für ein integratives Umweltmanagement, 93-111.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95).

Delbart, E., Mahy, G., Monty, A. (2013): Efficacité des méthodes de lutte contre le développement de cinq espèces de plantes invasives amphibies: Crassula helmsii, Hydrocotyle ranunculoides, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides et Myriophyllum aquaticum (synthèse bibliographique). Biotechnology, Agronomy, Society and Environment 17 (1), 87-102.

Europäische Kommission (Hrsg., 2011): Lebensversicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020. COM (2011) 244 endg. Download unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0244:DE:NOT (06.01.2014).

Giljohann, K.M., Hauser, C.E., Williams, N.S.G., Moore, J.L. (2011): Optimizing invasive species control across space: willow invasion management in the Australian Alps. J. Appl. Ecol. 48, 1286-1294.

Hartmann, E., Schuldes, H., Kübler, R., Konold, W. (1995): Neophyten – Biologie, Verbreitung und Kontrolle ausgewählter Arten. Ecomed, Landsberg.

Heger, T. (2000): Biologische Invasionen als komplexe Prozesse: Konsequenzen für den Naturschutz. Natur und Landschaft 75, 250-255.

Hüls, J. (2005): Populationsbiologische Untersuchungen von Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. in Subpopulationen unterschiedlicher Individuendichte. Diss. Univ. Gießen, http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2006/2666/ .

Klingenstein, F., Otto, C. (2008): Zwischen Aktionismus und Laisser-faire: Stand und Perspektiven eines differenzierten Umgangs mit invasiven Arten in Deutschland. Natur und Landschaft 83, 407-411.

Kowarik, I. (2010): Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart, 2. Aufl.

Krinke, L., Moravcová, L., Pyšek, P., Jarošík, V., Pergl, J., Perglová, I. (2005): Seed bank of an invasive alien, Heracleum mantegazzianum, and ist seasonal dynamics. Seed Science Research 15, 239-248.

Maas, D., Pfandehauer, J. (1994): Effizienzkontrollen von Naturschutzmaßnahmen – fachliche Anforderungen im vegetationskundlichen Bereich. Schr.-R. Landschaftspfl. Naturschutz 40, 25-50.

Moravcová, L., Pyšek, P., Krinke, L., Pergl, J., Perglová, I., Thompson, K. (2007): Seed Germination, Dispersal and Seed Bank in Heracleum mantegazzianum. In: Pyšek, P., Cock, M.J.W., Nentwig, W., Ravn, H.P., eds., Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum), CAB International, Wallingford, UK.

–, Pyšek, P., Pergl, J., Perglová, I., Jarošík, V. (2006): Seasonal pattern of germination and seed longevity in the invasive species Heracleum mantegazzianum. Preslia 78, 287-301.

Nielsen, C., Ravn, H.P., Nentwig, W., Wade, M. (Hrsg., 2005): Praxisleitfaden Riesenbärenklau – Richtlinien für das Management und die Kontrolle einer invasiven Pflanzenart in Europa. Forest & Landscape Denmark, Hoersholm ( http://www.giant-alien.dk/pdf/German%20manual_web.pdf ).

–, Vanaga, I., Treikale, O., Priekule, I. (2007): Mechanical and Chemical Control of Heracleum mantegazzianum and H. sosnowskyi. In: Pyšek, P., Cock, M.J.W., Nentwig, W., Ravn, H.P., eds., Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum), CAB International, Wallingford, UK.

Olischläger, J., Kowarik, I. (2011): Gebietsfremde Arten: Störung oder Bestandteil der Naturdynamik von Wildnisgebieten? Natur und Landschaft 86, 101-104.

Perglová, I., Pergl, J., Pyšek, P., Moravcová, L. (2005): Reproductive ecology of Heracleum mantegazzianum. In: Pyšek, P., Cock, M.J.W., Nentwig, W., Ravn, H.P., eds., Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum), CAB International, Wallingford, UK.

Pyšek, P., Cock, M.J.W., Nentwig, W., Ravn, H.P. (eds., 2007): Ecology & management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). CABI, Wallingford.

Rajmis, S. (2008): Preferences for forest-based biodiversity and ecosystem insurance services in the Hainich National Park region. Diss. Univ. Göttingen (http://ediss.uni-goettingen.de/handle/11858/00-1735-0000-0006-B676-C).

Ravn, H.P., Treikale, O., Vanaga, I., Priekule, I. (2007): Revegetation as a Part of an Integrated Management Strategy for Large Heracleum Species. In: Pyšek, P., Cock, M.J.W., Nentwig,W., Ravn, H.P., eds., Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum), CAB International, Wallingford, UK.

Reinhardt Adams, C.R., Galatowitsch, S.M. (2006): Increasing the effetiveness of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) control in wet meadow restoration. Restoration Ecology 14 (3), 441-451.

Schempp, C.M., Schöpf, E., Simon, J.C. (2002): Durch Pflanzen ausgelöste toxische und allergische Dermatitis (Phytodermatitis). Hautarzt 53, 93-97.

Schepker, H. (2004): Problematische Neophyten in Deutschland – Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage von Naturschutzbehörden. BfN-Skripten 108, 55-84.

Simberloff, D. (2009): We can eliminate invasions or live with them. Successful management projects. Biological Invasions 11, 149-157.

Thiele, J., Otte, A. (2008a): Herkules mit Achillesfersen? Naturschutz-relevante Aspekte der Ausbreitung von Heracleum mantegazzianum auf der lokalen, landschaftlichen und regionalen Skalenebene. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (9), 273-279.

–, Otte, A. (2008b): Invasion patterns of Heracleum mantegazzianum in Germany on the regional and landscape scales. Journal for Nature Conserv. 16, 61-71.

Vogt-Andersen, U., Calov, B. (1996): Long-term effects of sheep grazing on giant hogweed (Heracleum mantegazzianum). Hydrobiologia 340, 277-284.

Anschriften der Verfasser(in): Dipl.-Landschaftsökol. Claudia Holzmann, Hauptstraße 4a, D-56472 Hahn, E-Mail cl.holzmann@gmx.de; Dr. Jan Thiele und Prof. Dr. Tillmann K. Buttschardt, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Landschaftsökologie, Heisenbergstraße 2, D-48149 Münster, E-Mail Jan.Thiele@uni-muenster.de bzw. Tillmann.Buttschardt@uni-muenster.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.