Landschaftspflegeverbände – Markenzeichen des kooperativen Naturschutzes in Deutschland

Abstracts

Landschaftspflegeverbände gelten in Deutschland als Erfolgsmodell des kooperativen Natur- und Landschaftsschutzes. Ihr Markenzeichen ist die gleichberechtigte, freiwillige Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz. Eine aktuelle bundesweite Umfrage unter Experten zeigt, dass die Landschaftspflegeverbände gut entwickelt sind. Die meisten Verbände führen professionelle Geschäftsstellen und beschäftigen fast ausnahmslos Fachpersonal. Auch die Einrichtung geeigneter finanzieller Rahmenbedingungen zur Absicherung der auf Langfristigkeit ausgerichteten Arbeit vor Ort verbessert sich. Diese Punkte werden als wesentliche Schlüsselfaktoren für den Erfolg dieser Kooperationen dargestellt. In dem Beitrag werden außerdem aktuelle und künftige Tätigkeitsfelder der Landschaftspflegeverbände genannt sowie die Koordination der Landschaftspflege auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene beschrieben.

Landcare Groups – Hallmark of Cooperative Nature Conservation in Germany. Structures, operating principles and potential

In Germany landcare groups are seen as success story of a cooperative protection of nature and landscape. Their hallmark is an equitable voluntary cooperation between local authorities, agriculture and nature conservation. A current nationwide survey among experts shows that landcare groups have developed very well. Most of the associations are keeping professional agencies and mostly employ qualified personnel. The financial framework conditions to secure long-term perspectives of the local work are also improving. These aspects are seen as the major key factors for the success of these co-operations. The paper additionally outlines current and future fields of work of the landcare groups, and describes the coordination of landscape maintenance in Germany at state, federal, and European level.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Landschaftspflegeverbände (LPV) gelten als erfolgreiches Modell des „kooperativen Natur- und Landschaftsschutzes in Deutschland und in Europa“ (Prager 2011). Ihre Verbandsführung setzt sich gleichberechtigt aus Kommunen (Kommunalpolitiker), Landwirtschaft und Naturschutz zusammen; teils ist auch der Tourismus beteiligt. Die Vorteile dieser freiwilligen Zusammenarbeit liegen auf der Hand: Konkrete Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspflege werden frühzeitig zwischen den Akteuren abgestimmt. Mögliche Konflikte können dadurch vermieden und die Akzeptanz für mehr Natur in der Kulturlandschaft gesteigert werden.

Landschaftspflegeverbände gibt es in allen Flächenbundesländern der Bundesrepublik. Die Namen dieser Organisationen können sich unterscheiden. Als „Landschaftspflegeverband“ gelten auch die Lokalen Aktionen in Schleswig-Holstein, die Landschaftserhaltungsverbände (LEV) in Baden-Württemberg, einige Biologische Stationen in Nordrhein-Westfalen (Nottmeyer & Wille 2013) sowie einige Fonds und Stiftungen auf Landes- oder Landkreisebene. Derartige Unterschiede zeigen bereits: Der „Kosmos Landschaftspflegeverbände“ ist groß und vielfältig. Ihre Tätigkeit wird von unterschiedlichen Kulturlandschaften mit ihren unterschiedlichen Nutzungsformen und Traditionen sowie oft auch von finanziellen Rahmenbedingungen geprägt. Trotzdem bilden die gleichberechtigte paritätische Zusammensetzung sowie der Natur- und Landschaftsschutz den gemeinsamen Nenner (Güthler & Tschunko 1999). Landschaftspflegeverbände sind seit dem Jahr 2010 auch im Bundesnaturschutzgesetz verankert (§3 Abs. 4 BNatSchG) und unter anderen als Organisationen genannt, die von den Naturschutzbehörden mit „landschaftspflegerischen und gestaltenden Maßnahmen vorrangig beauftragt werden sollen“.

Aktuell rücken in Deutschland deshalb diese Kooperationen im Naturschutz mehr und mehr in den Fokus. Teils werden Neugründungen finanziell von Bundesländern unterstützt. Auch die Europäische Union will die Zusammenarbeit von Akteuren in ländlichen Regionen fördern und zur Bewältigung der Herausforderungen in unseren Kulturlandschaften nutzen (EU-Kommission 2011a).

Im Jahr 2012 wurde deshalb unter den Mitgliedern des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL) e.V., dem Dachverband der Landschaftspflegeverbände, eine bundesweite Befragung durchgeführt. Auf Basis deren Ergebnisse lassen sich die aktuelle Situation der Landschaftspflegeverbände und ihre Tätigkeitsfelder beschreiben. Im vorliegenden Artikel wird darüber hinaus diskutiert, welche Faktoren für eine erfolgreiche Arbeit besonders wichtig sind.

2 Methode

Im Jahr 2012 wurden an 140 Mitgliedsverbände des DVL Fragebögen versandt, in denen Daten über Struktur, Finanzierung und Arbeitsweise der Verbände abgefragt wurden. 119 Landschaftspflegeverbände haben sich an der Umfrage beteiligt (Rücklaufquote 85 %). Die ermittelten Daten zur Verbandsstruktur und zu den Aufgaben geben den Sachstand im Jahr 2012 wieder. Angaben zur Finanzierung der Landschaftspflegeverbände betreffen das Jahr 2011. Teils sind in die Auswertung auch Angaben von neu gegründeten Verbänden aus Baden-Württemberg eingeflossen, die in der Umfrage 2012 noch nicht berücksichtigt werden konnten bzw. die noch keine Mitglieder im DVL sind (vgl. Abb. 1 und 2). Auch wurden einige Daten (z.B. Zahl der Verbandsmitglieder) aus Angaben älterer Umfragen bzw. aus der Mitgliederdatei des DVL abgeleitet.

Zwischen den Bundesländern bestehen im Naturschutz enorme Unterschiede, etwa beim Angebot von Förderprogrammen. Die Abfrage wurde deshalb so formuliert, dass die Daten vergleichbar sind.

Alle Daten basieren in der Regel auf Expertenwissen der Beschäftigten der Landschaftspflegeverbände. Daten aus Geschäfts- oder Jahresberichten der Verbände wurden nicht herangezogen.

3 Aufbau und Arbeitsweise der Landschaftspflegeverbände

3.1 Kooperative Verbände zur Landschaftspflege in Deutschland

In Deutschland arbeiten augenblicklich ca. 155 Verbände als „Landschaftspflegeverbände“ mit dem Ziel, die Landschaftspflege kooperativ durchzuführen (inklusive jüngster Neugründungen) (Abb. 1). Mitglieder im DVL sind bereits 140 Verbände. Landschaftspflegeverbände sind rechtlich eigenständige „eingetragene Vereine“ (e.V.).

Für die 155 Verbände gibt es, unabhängig von Besonderheiten in den Bundesländern, verschiedene Muster:

„echte“ Landschaftspflegeverbände, die einen drittelparitätischen Vorstand aus Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz besitzen (in manchen Verbänden ist zusätzlich der Tourismus vertreten);

Verbände, die keine gleichberechtigte paritätische Vorstandschaft besitzen, aber eine drittelparitätisch besetzte „Landschaftspflegeabteilung“ innerhalb ihres Verbandes etabliert haben (z.B. einige Naturparke);

Verbände, die satzungsgemäß Landschaftspflege kooperativ betreiben, in deren Vorstandschaft aber nur eine der Paritäten (Kommunen, Landwirtschaft oder Naturschutz) vertreten sind (z.B. einige Biologische Stationen, Stiftungen oder Fonds).

Landschaftspflegeverbände sind weitgehend auf Landkreisebene organisiert. Daneben gibt es rein städtische sowie landkreisübergreifend tätige Verbände (z.B. in Kulissen von Naturparken bzw. mit naturräumlicher Abgrenzung)

3.2 Entwicklung der Landschaftspflegeverbände

Die Geschichte der Landschaftspflegeverbände beginnt in den Jahren 1985/86 in Bayern. Mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken und dem „Verein zur Sicherung ökologisch wertvoller Flächen“ (VöF) Kelheim gründeten sich die ersten Verbände, die in ihren Satzungen die Drittelparität aus Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz verankert hatten. Beim DVL sind heute auch Verbände Mitglied, die bereits vor dieser Zeit gegründet wurden. Die kooperative Zusammenarbeit wurde aber oft erst nach 1986 satzungsgemäß festgelegt. Die größte Gründungswelle durchlief in den frühen 90er Jahren insbesondere die neuen Bundesländer und Bayern. Seit 2012 stieg die Zahl der Verbände vor allem wegen zahlreicher Neugründungen in Baden-Württemberg wieder spürbar an (Abb. 2).

3.3 Bausteine der Landschaftspflegeverbände

3.3.1 Geschäftsstelle/hauptamtliches Personal

Fast die Hälfte der Verbände (46 %) besitzen räumlich eigenständige Büros. 42 % sind mit ihren Geschäftsstellen an eine kommunale Verwaltung, z.B. an die Landkreise, angegliedert und arbeiten auch räumlich eng mit unteren Naturschutz- oder Landwirtschaftsbehörden zusammen. Weiterhin sind Landschaftspflegeverbände noch bei anderen Verbänden/Institutionen (8 %), bei Maschinenringen (2 %) oder Naturparken (2 %) ansässig.

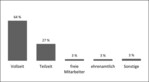

Die Arbeit der Landschaftspflegeverbände wird in hohem Maße von Fachpersonal geleistet (etwa mit abgeschlossenem Hochschul- oder Fachhochschulstudium der Biologie, Agrarwissenschaft oder Landespflege). Fast ausnahmslos beschäftigen Landschaftspflegeverbände hierzu hauptamtliches Personal (92 %) (vgl .Abb. 3). 65 % der Verbände werden dabei von mindestens einer Vollzeitkraft betreut.

Die Geschäftsführung eines Verbandes (in der Regel Fachpersonal) hat neben Fachtätigkeiten im Naturschutz weitere wichtige Aufgaben in der Verbandsführung, der Verwaltung, der Akquise von Fördergeldern und der Öffentlichkeitsarbeit zu erfüllen. Zur teils aufwändigen Bearbeitung der Verwaltungsvorgaben in der Landschaftspflege beschäftigen zahlreiche Landschaftspflegeverbände noch Verwaltungsmitarbeiter(innen).

3.3.2 Kommunen

Augenblicklich sind ca. 2000 Gemeinden bei Landschaftspflegeverbänden als Mitglieder registriert, allein in Bayern ca. 1500 Gemeinden. Hinzu kommen 25 kreisfreie Städte und 115 Landkreise. Die Zahl der kommunalen Mitglieder nimmt vor allem dank der Gründungen in Baden-Württemberg noch erheblich zu. Bei der kommunalen Beteiligung zeigt sich ein Nord-Süd-Gefälle. Während in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Nordrhein-Westfalen die Kommunen als Mitglieder oft schwach vertreten sind (teils unter 10 % Abdeckung des Tätigkeitsgebiets), sind in Thüringen, Sachsen, Hessen, Baden-Württemberg oder Bayern die Kommunen teils flächendeckend Mitglied im jeweiligen Landschaftspflegeverband.

3.3.3 Landwirtschaft

Deutschlandweit arbeiten Landschaftspflegeverbände aktuell mit ca. 10000 Landwirten zusammen, davon sind knapp 500 Schäfer.

5 % der Landwirte haben in den letzten zwei Jahren oder werden in den nächsten zwei Jahren ihren Betrieb aufgeben (Angaben von 79 Verbänden). 73 Landschaftspflegeverbände (d.h. 63 %) gaben aber auch an, dass sie in den letzten zwei Jahren neue Landwirte für die Landschaftspflege gewinnen konnten. Insgesamt ist augenblicklich jeder zehnte der für Landschaftspflegeverbände tätigen Landwirte „neu“.

Innerhalb der Vorstandschaft (Parität „Landwirtschaft“) sind übrigens knapp die Hälfte (48 %) Vertreter des Bauernverbandes (überwiegend Kreisobmänner). 38 % sind Vertreter anderer Landwirtschaftsverbände oder von Maschinenringen (14 %).

3.3.4 Naturschutz

Der Naturschutz ist innerhalb der Landschaftspflegeverbände meist durch die Mitgliedschaft anerkannter Naturschutzverbände vertreten. Dazu zählen nicht nur Kreis- oder Ortsgruppen von Naturschutzverbänden wie BUND oder NABU. Das Spektrum der Verbände reicht von Jagdgenossenschaften über Obst- und Gartenbauvereine bis hin zu Fischereivereinen. Imkervereine sind ebenso Mitglied wie Alpenvereins-Sektionen oder Naturfreundevereine. Deutschlandweit wird die Zahl auf 1200 Vereine/Sektionen geschätzt, die in den Landschaftspflegeverbänden aktiv sind und „den Naturschutz“ vertreten.

3.3.5 Ehrenamtliche Personen, Fachbeiräte und sonstige Mitglieder

Deutschlandweit sind ca. 8000 Personen als Einzelmitglieder in den Landschaftspflegeverbänden engagiert. Dazu gehören überwiegend Grundstückseigentümer und ehrenamtlich Tätige, die helfen, Landschaftspflegemaßnahmen umzusetzen.

Viele Landschaftspflegeverbände werden von einem Fachbeirat begleitet. In diesem Gremium werden anstehende Umsetzungsmaßnahmen und Aktivitäten oft mit Vertretern relevanter Behörden abgestimmt. Zu nennen sind hier insbesondere Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft sowie die Wasserwirtschaft.

3.4 Rolle des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL)

Der DVL übernimmt als Dachverband der Landschaftspflegeverbände zahlreiche übergeordnete Aufgaben auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Neben der Beratung und Schulung der Verbände bei Fragen der Vereinsführung fördert der DVL insbesondere den fachlichen Austausch zwischen den regional ausgerichteten Landschaftspflegeverbänden auf Bundes- und Länderebene. Der DVL vertritt zudem die Landschaftspflegeverbände in zahlreichen Gremien, speziell im Bereich der Förderpolitik. In seiner Arbeit wird er zum Teil vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) institutionell gefördert.

Naturschutz ist Ländersache. Darum unterhält der DVL in einigen Bundesländern Länderbüros bzw. Koordinierungsstellen, um die Landschaftspflegeverbände gezielt im Hinblick auf länderspezifische Rahmenbedingungen betreuen zu können und die Arbeit der Landschaftspflegeverbände (z.B. Umsetzung von Natura 2000) effektiv mit den zuständigen Länderministerien zu verbinden.

Sowohl in den Länderbüros als auch in der Bundesgeschäftsstelle wird die örtliche Arbeit der Landschaftspflegeverbände durch gezielte fachliche Betreuung unterstützt, so zum Beispiel bei der Konzeption von Naturschutzprojekten, beim Thema Biomassenutzung oder bei der Öffentlichkeitsarbeit.

3.5 Finanzierung der Arbeit

Die Ausgaben der Landschaftspflegeverbände beschränken sich im Wesentlichen auf drei Teilbereiche:

Geschäftsstellenkosten (Büromiete, Geschäftsbedarf, Sachkosten);

Personalkosten für die Organisation von Maßnahmen und für die Verwaltung;

Finanzierung von konkreten Umsetzungsmaßnahmen und von Projekten.

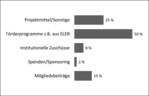

Maßnahmen und Arbeit der Verbände werden zum Großteil aus Mitgliedsbeiträgen (15 %, vorwiegend der Kommunen), aus direkt an die Landschaftspflegeverbände gerichteten „Zuschüssen“ (8 %, teils institutionelle Förderungen) und aus Förderprogrammen im Rahmen des ELER-Fonds (50 %) (EU-Kommission 2005) finanziert (Abb. 4). Weitere Einnahmequellen sind Naturschutzprojekte (z.B. beantragt bei Stiftungen) oder die Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Kommunen oder private Vorhabenträger (25 %). Die Refinanzierung der Ausgaben ist in hohem Maße von den finanziellen Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern abhängig und unterscheidet sich erheblich. Besonders bedeutend sind die „institutionellen Zuschüsse“ in Nordrhein-Westfalen (ca. 33 %), in Schleswig-Holstein (bis zu 75 %) und in Baden-Württemberg (34 % – ab 2012 massiv steigend). Sachsen wird seine Landschaftspflegeverbände ab dem Jahr 2013 ebenfalls mit einer institutionellen Förderung unterstützen (in Abb. 4 noch nicht berücksichtigt).

Landschaftspflegeverbände nutzen in hohem Maße EU-kofinanzierte Förderprogramme, vor allem Programme auf Basis des Art. 57 der ELER-VO „Natürliches Erbe“ oder Agrarumweltprogramme auf Basis des Art. 39 der ELER-VO (EU-Kommission 2005). Die Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist besonders für Verbände in den ostdeutschen Bundesländern ein wichtiges Standbein.

Insgesamt hatten 117 Verbände einen Umsatz von 44 Mio.€ im Jahr. Das beträgt durchschnittlich pro Landschaftspflegeverband 376000€. Die Spanne pro Verband reicht dabei von wenigen Tausend Euro bis hin zu 1,6 Mio.€/Jahr.

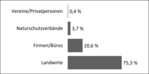

Eine Auswertung der ELER-Förderprogramme zeigt, dass bei Leistungen Dritter die heimischen Landwirte mit über 75 % der Mittel für die Durchführung von Naturschutzmaßnahmen (z.B. Entbuschungen, Artenschutz auf Grünland) profitieren (Abb. 5).

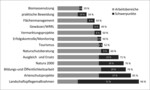

3.6 Tätigkeitsfelder der Landschaftspflegeverbände

Die Aufgaben der Landschaftspflegeverbände zum Erhalt der Kulturlandschaft sind vielschichtig und meist von den regionalen Zielsetzungen und Naturräumen abhängig (siehe hierzu auch Metzner et al. 2013, in diesem Heft. Klassische Landschaftspflege bildet den Arbeitsschwerpunkt aller Landschaftspflegeverbände: 94 % der befragten Verbände legen neue Hecken und Baumreihen an, organisieren die Pflege von artenreichem Grünland oder kümmern sich um landschaftsprägende Streuobstwiesen (Abb. 6). 71 % der Verbände sehen darin auch ihren Arbeitsschwerpunkt. Derzeit sind ca. 50000 ha artenreiches/geschütztes Grünland (oft in Natura-2000-Gebieten) in Obhut der Landschaftspflegeverbände. Meist sind diese Flächen steil, uneben, trocken oder nass, so dass es großer Anstrengungen bedarf, die landwirtschaftliche Nutzung aufrecht zu halten. Das geschieht zum Beispiel durch:

Vermarktungsprojekte zur Obstverwertung, um die Pflege und den Erhalt der Streuobstwiesen zu fördern, oder durch Unterstützung von weidetierhaltenden Betrieben (z.B. Lammfleischvermarktung); 50 % der Landschaftspflegeverbände sind hier aktiv;

Nutzung extensiver Mähwiesen zur energetischen Verwertung in Biogasanlagen (29 % der Verbände sind hier aktiv).

Traditionelle Arbeitsbereiche wie die Durchführung von Artenschutzprojekten (85 %) oder Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit (79 %) zählen ebenfalls zum Tätigkeitsschwerpunkt. 76 % der Landschaftspflegeverbände arbeiten aktiv an der Entwicklung von Natura 2000 (z.B. Erstellung von Managementplänen, Maßnahmenumsetzung), ein Drittel der Verbände bereits schwerpunktmäßig. Auch die spezielle Beratung von Landwirten im Naturschutz oder die Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind für Landschaftspflegeverbände wichtige Aufgaben, die teilweise erst in den letzten Jahren hinzukamen.

Mittlerweile 71 % der Landschaftspflegeverbände setzen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A&E) um (vgl. Abb. 6). Die Verbände vermitteln mögliche Flächen für den Ausgleich, organisieren die Maßnahmen (z.B. Heckenpflanzungen oder Ansaat von Grünland), halten die Flächen in der Nutzung durch landwirtschaftliche Betriebe (produktionsintegrierte Kompensation – PIK) und gewährleisten die langfristig notwendige Pflege.

2011 wurden ca. 2500 ha Ausgleichsflächen von 61 LPV betreut. 60 % der Flächen haben einen direkten Bezug zu Naturschutzprojekten, d.h. sie sind in übergeordnete Ziele des Naturschutzes integriert. Landschaftspflegeverbände sind im Themenfeld der naturschutzrechtlichen Kompensation meist direkt für Kommunen oder kommunale Unternehmen tätig (36 % der A&E-Maßnahmen). 33 % der Maßnahmen erfolgen jedoch im Auftrag von Behörden wie Unteren Naturschutzbehörden. Auch private Investoren gewinnen an Bedeutung. So sind 7 % der Kunden Windkraftanlagenbetreiber, 4 % der Maßnahmen beauftragt die Deutsche Bahn.

3.7 Landschaftspflegeverbände als „aktive Landwirte“

32 % der Landschaftspflegeverbände aktivieren als „Landwirte“ Zahlungsansprüche der 1. Säule auf eigenen Flächen bzw. auf Flächen, die sich in öffentlichem Eigentum, im Besitz von Naturschutzverbänden oder Stiftungen befinden. Insgesamt wurden im Jahr 2011 auf 2375 ha Flächen Zahlungsansprüche aktiviert. Dieses beschränkt sich in erster Linie auf sieben Bundesländer: Bayern (588 ha), Saarland/Rheinland-Pfalz (587ha), Sachsen (442 ha), Nordrhein-Westfalen (425 ha), Thüringen (167 ha) und Schleswig-Holstein (160 ha).

Viele Landschaftspflegeverbände besitzen keine eigenen Hofstellen im engeren Sinne (z.B. keine eigenen landwirtschaftlichen Maschinen, keine Tiere), sondern beauftragen mit der Bewirtschaftung Maschinenringe oder ortsansässige Landwirte.

Insgesamt 16 Landschaftspflegeverbände führen dagegen eigene Landschaftspflegehöfe mit Hofstelle, Maschinen oder mit eigenen Tieren. Das trifft besonders auf Sachsen zu, dort betreiben fünf von elf Verbänden Landschaftspflegehöfe. Noch keine von Landschaftspflegeverbänden getragenen Höfe gab es bis 2011 hingegen in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg und Niedersachsen.

4 Diskussion

4.1 Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Landschaftspflegeverbände

Die positive Entwicklung der Landschaftspflegeverbände über die letzten Jahrzehnte in vielen Bundesländern und das breite Aufgabenspektrum sprechen grundsätzlich für eine erfolgreiche Arbeit dieser Kooperationen (vgl. Abb. 2; Abschnitt 3.6).

Landschaftspflegeverbände profitieren von der aktiven Beteiligung ihrer Paritäten, die sich über die Jahre bewährt hat: die Partnerschaft mit Landwirten, die ihr Know-how als ortskundige Landschaftspfleger einbringen, der Brückenschlag zum Naturschutz mit seinen engagierten Verbandsvertretern sowie die enge Kooperation mit Kommunen und deren politischen Vertretern (z.B. DVL 2007, 2010, 2012). Insbesondere Gemeinden, Landkreise und Städte sind für die Verbände auch bei der Finanzierung von Maßnahmen, Geschäftsstelle und Personal gefordert und können/sollten die notwendige finanzielle Basis der Verbände bilden (vgl. Abschnitt 4.2).

Von zentraler Bedeutung ist die Beschäftigung einer hauptamtlichen Geschäftsführung bzw. von Fachpersonal (vgl. Abschnitt 3.1.1). Nur so können die sehr hohen Anforderungen bei der fachlichen und verwaltungstechnischen Abwicklung von Förderprogrammen oder die Umsetzung wichtiger Ziele (z.B. Natura 2000, Wasserrahmenrichtlinie) erfüllt werden. Es sind dabei umfangreiche Fähigkeiten oft ein und derselben Person gefordert: Netzwerker, Fachmann/-frau im Naturschutz und der Landschaftspflege, Kenntnisse in Vereinsführung und Management sowie von Verwaltungsabläufen. Dieses ist nur mit hauptamtlichem Personal zu bewältigen. Der hohe Beschäftigungsgrad von Fachpersonal bei den Landschaftspflegeverbänden (vgl. Abb. 3) spricht für eine bereits sehr professionelle Arbeitsweise.

Weiterer wichtiger Faktor ist die Etablierung einer Geschäftsstelle. Geschäftsstellen der Landschaftspflegeverbände sind meist eigenständig oder an die kommunale Verwaltung angegliedert (vgl. Abschnitt 3.1.1). Die räumliche Nähe zur unteren Naturschutzbehörden hat sich, besonders bei kleineren Verbänden, sehr bewährt. Die Nutzung vorhandener Infrastruktur, eine gute Verfügbarkeit fachlicher Grundlagen (z.B. GIS) sowie kurze Wege zwischen Genehmigungs- und Kontrollbehörden und den Verantwortlichen für die Maßnahmenumsetzung wirken sich sehr positiv auf die Arbeit aus.

4.2 Finanzielle Rahmenbedingungen

Naturschutz und Landschaftspflege wird in Deutschland meist über Förderprogramme aus öffentlichen Geldern finanziert. Landschaftspflegeverbände sind in ihrer Finanzierung deshalb in hohem Maße von der Finanzausstattung öffentlicher Haushalte abhängig (vgl. Abschnitt 3.5, Abb. 4). Auch wenn die Landschaftspflegeverbände in Deutschland als relativ krisensicher gelten (Prager 2013), wurde in den letzten Jahren die Entwicklung dieser Kooperationen im Naturschutz wegen mangelnder finanzieller Ausstattung von Förderprogrammen massiv behindert. Landschaftspflegeverbände arbeiten als gemeinnützige Verbände steuerlich vorwiegend im ideellen Bereich bzw. im Zweckbetrieb und können deshalb nur begrenzt Rücklagen erwirtschaften, um die Finanzierung ihrer professionellen Strukturen in Krisen abzusichern. Einige Bundesländer unterstützen ihre Landschaftspflegeverbände deshalb mit einer institutionellen Förderung, d.h. einem festen Sockelbetrag, um insbesondere die Finanzierung des Personals abzusichern. Das empfiehlt auch Prager (2011).

Finanzierungslücken betreffen aber nicht nur die Landschaftspflegeverbände selbst. Haushaltssperren oder die Streichung von Förderprogrammen unterlaufen die Planungssicherheit und mindern damit die Bereitschaft landwirtschaftlicher Betriebe, Landschaftspflegemaßnahmen durchzuführen oder sich sogar darauf zu spezialisieren. Von Landschaftspflegeverbänden organisierte Maßnahmen kommen den Landwirten vor Ort zu Gute. 75 % der Gelder aus Förderprogrammen werden an landwirtschaftliche Betriebe für Naturschutzleistungen ausgezahlt (vgl. Abb. 5). Die Verlässlichkeit von Fördermitteln ist deshalb auch eine wichtige Voraussetzung für die langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Landwirten.

Ratsam für die Verbände ist deshalb die Finanzierung von Maßnahmen aus unterschiedlichen Fördertöpfen, wie Förderprogramme des Naturschutzes, der Landwirtschaft oder der Regionalförderung. Besonders im Bereich der Landwirtschaftsförderung ist es künftig von zentraler Bedeutung, Landschaftspflegeverbänden als „aktiven Landwirten“ (EU-Kommission 2011b) alle relevanten Förderoptionen zu ermöglichen (vgl. Abschnitt 3.7). Das gilt in hohem Maße auch für Direktzahlungen aus der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie für Investitionen in Strukturen der Landschaftspflege wie für Stallbauten, Weideeinrichtungen oder Maschinen.

Die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen und die langfristige Betreuung der Flächen gewinnen bei den Landschaftspflegeverbänden zunehmend an Bedeutung (vgl. Abschnitt 3.6). Über 70 % der Verbände sind hier bereits aktiv und nutzen diese Maßnahmen auch als Finanzierungsinstrument. Diese Maßnahmen werden steuerrechtlich meist im Geschäftsbetrieb des Vereins verbucht. Gemeinnützige Verbände unterliegen hier allerdings im Hinblick auf das Vereinsrecht bestimmten Umsatz-Grenzen.

4.3 Themen aufgreifen, Tätigkeitsfelder ausbauen

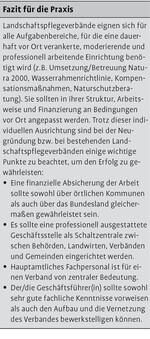

Landschaftspflegeverbände erfüllen deutschlandweit ein großes Spektrum unterschiedlicher Tätigkeiten. Fast alle Landschaftspflegeverbände führen klassische Aufgaben wie Pflanzungen, Entbuschungen oder Grünlandpflege als ihre Arbeitsschwerpunkte durch (vgl. Abb. 6). Die Vorteile dieser kooperativ und professionell arbeitenden Einrichtungen werden jedoch auch für sehr viel komplexere Tätigkeiten genutzt, so als Träger von Umweltbildungseinrichtungen oder als Plattform für die Regionalentwicklung (DVL 2012). Grundsätzlich eignen sich Landschaftspflegeverbände für alle Aufgabenbereiche, für die eine dauerhaft vor Ort verankerte, moderierende und professionell arbeitende Einrichtung benötigt wird. Konfliktträchtige Aufgaben wie die Umsetzung von Natura 2000 oder die flächensparende, aber zielorientierte Anwendung von Kompensationsmaßnahmen (DVL 2006) fallen ebenso darunter wie Tätigkeiten, die eher gemeindeübergreifend ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie erfordert z.B. eine interkommunale Bearbeitung, da Fließgewässer und Grundwasserkörper nicht an Gemeindegrenzen enden (DVL 2010).

Landschaftspflegeverbände können auch hervorragend Themen an der Schnittstelle zur Landwirtschaft bearbeiten. Aktuelle Beispiele sind die gezielte Beratung von Landwirten zum Biodiversitätsschutz in der Agrarlandschaft oder die Schaffung neuer Wertschöpfungsketten mit Regionalvermarktung oder der erneuerbaren Energien. Besonders der Bereich der Biomasseverwertung durch Nutzung von Landschaftspflegematerial oder der energetischen Nutzung von Blühpflanzen als Alternative zum Mais sind Arbeitsfelder der Landschaftspflegeverbände (DVL & NABU 2007).

Vielerorts sinkt jedoch die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe oder die Bereitschaft, aktive Landschaftspflege zu betreiben. Viele artenreiche Trocken- oder Feuchtwiesen z.B. in Natura-2000-Gebieten sind auf eine landwirtschaftliche Nutzung angewiesen. Wo es nicht mehr gelingt, Landwirte für Landschaftspflege zu gewinnen oder Betriebe für diese Aufgaben zu spezialisieren, können Landschaftspflegeverbände als „aktive Landwirte“ oder als Betreiber eigener Landschaftspflegehöfe eine Alternative sein. Auch hier können die Landschaftspflegeverbände bereits umfangreiche Erfahrungen vorweisen (vgl. Abshnitt 3.7).

4.4 Netzwerke für Netzwerker – auch international

Landschaftspflegeverbände sind in hohem Maße auf ihre Aufgaben in den Regionen ausgerichtet. Ohne übergeordnete Koordination ist es jedoch kaum möglich, die Erfahrungen aus der Praxis auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene zu transportieren, Problemlösungen für neue Themen zu entwickeln und zu vernetzen oder die Verbände intensiv bei wichtigen Fragen zu beraten und zu betreuen. In Deutschland übernimmt diese Aufgabe der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) als Dachverband (vgl. Abschnitt 3.4). Viele Herausforderungen liegen aber nicht nur auf nationaler Ebene, sondern sind international begründet und müssen auch auf diesem Level bearbeitet werden. Der DVL arbeitet deshalb mit Partnerorganisationen zum Beispiel in den Niederlanden (Veelzijdig Boerenland), in England (Farming and Wildlife Advisory Group – FWAG) und in Luxemburg (Sicona) am Ausbau des Netzwerks Landcare Europe. Ziel ist es, auf europäischer Ebene an wichtigen Rahmenvorgaben wie der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Europäischen Biodiversitätsstrategie aktiv mitzuarbeiten. „Landcare“ beschränkt sich zudem nicht nur auf Europa. Die Landschaftspflegeverbände sind mit dem DVL bereits global über Landcare International vernetzt ( http://www.landcareinternational.net ). Besonders Landcare Australia gilt hier als wichtiger aktiver Partner zum Austausch von Erfahrungen (Krettinger 2002, Prager & Vancley 2010).

5 Ausblick

Im Rahmen von Gründungsinitiativen wird häufig leidenschaftlich über Sinn und Zweck von Landschaftspflegeverbänden diskutiert (z.B. Rippel 1996). Fast drei Jahrzehnte Erfahrung haben gezeigt, dass Landschaftspflegeverbände für die Umsetzung von Naturschutzzielen in der Kulturlandschaft echte Erfolgsmodelle sein können. Voraussetzung ist jedoch, dass bei der Gründung bestimmte Regeln beachtet werden (vgl. auch Metzner & Kaerlein in diesem Heft) und wichtige Rahmenbedingungen stimmen.

Die Landschaftspflege wandelt sich zunehmend. In der Kulturlandschaft stehen wir vor großen Herausforderungen, wie dem Rückgang der Artenvielfalt, der Energiewende und der zunehmenden Flächenkonkurrenz. Wegen steigender Anforderungen bei der Verwaltung und komplexer Vorgaben bei der Vereinsführung müssen sich die Landschaftspflegeverbände weiter qualifizieren und professionalisieren.

Problematisch ist dabei die Sicherung einer dauerhaften finanziellen Basis. Kooperativen wie Landschaftspflegeverbände sollten deshalb finanziell immer auf vielen Schultern getragen werden. In der EU, im Bund und in den Bundesländern muss es gelingen, die finanziellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Stärken und Potenziale der Landschaftspflegeverbände im Natur- und Umweltschutz optimal genutzt und ausgebaut werden können. Kommunen, Landwirte und Naturschützer brauchen Unterstützung, um die immensen Aufgaben vor Ort zu bewältigen.

Dank

Danken möchten ich den Kolleg(inn)en bei den Landschaftspflegeverbänden für die Beteiligung an der Umfrage und Carmen Vidal für das Handling der Daten und die Auswertung der Umfrageergebnisse. U.a. danke ich Dr. Katrin Prager vom The James Hutton Institute Craigiebuckler für wertvolle Hinweise zu Entwürfen des Manuskriptes.

Literatur

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V., 2006): Ausgleichsmaßnahmen mit der Landwirtschaft. DVL-Schr.-R. Landschaft als Lebensraum 8, Ansbach.

– (2007): Natura 2000 – Lebensraum für Mensch und Natur – Leitfaden zur Umsetzung. Landschaft als Lebensraum 11, Ansbach.

– (2010): Fließgewässer kooperativ entwickeln – Erfolgsmodelle für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Landschaft als Lebensraum 17, Ansbach.

– (2012): Natur schützen, Regionen entwickeln – Leitfaden für mehr Naturschutz in der Ländlichen Entwicklung. Landschaft als Lebensraum 19, Ansbach.

–, Naturschutzbund NABU (2007): Bioenergie? – aber natürlich! Nachwachsende Rohstoffe aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes. Broschüre, 49 S.

Europäische Kommission (2005): Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

– (2011a): Entwurf zum Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des Ländlichen Raumes 627. http://ec.europa.eu/agriculture/index_de.htm.

– (2011b): Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen der Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik. http://ec.europa.eu/agriculture/index_de.htm.

Güthler, W., Tschunko, S. (1999): Landschaftspflegeverbände in Bayern – zehn Jahre Erfahrungen in der Kooperation von Naturschutz, Landwirtschaft und Kommunalpolitik. Naturschutz und Landschaftsplanung 31 (3), 80-84.

Krettinger, B. (2002): Landcare through Germans eyes. Australian Landcare 09/2002, 62-63.

Metzner, J., Kaerlein, M. (2013): Hinweise zur Gründung eines kooperativen Landschaftspflegeverbandes. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11).

–, Keller, P.,Kretschmar, C., Krettinger,B., Liebig, N., Mäck, U., Orlich, I. (2013): Kooperativer Naturschutz in der Praxis – Umsetzungsbeispiele der Landschaftspflegeverbände und ihre Bewertung. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11).

Nottmeyer, K., Wille, V. (2013): Ein Netzwerk für den Naturschutz: die Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen. Natur und Landschaft 88 (6), 263-269.

Prager, K. (2011) Adaptives Management in Naturschutz und Landschaftspflege – die Rolle von Gruppen und Verbänden in Europa. Natur und Landschaft 86 (8), 343-349.

– (2013): Landscape Partners – The Contribution of Multi-stakeholder Partnerships to Sustainable Landscape Management – Project Report. http://www.macaulay.ac.uk/LandscapePartners/publications.php.

–, Vancley, F. (2010): Landcare in Australia and Germany: comparing structures and policies for community engagement in natural resource management. Ecological Management & Restoration 11 (3), 187-193.

Rippel, R. (1996): Was spricht für, was gegen einen Landschaftspflegeverband? Schule und Beratung (SuB) 09-10/96.

Anschrift des Verfassers: Dr. Jürgen Metzner, Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V., Feuchtwanger Straße 38, D-91522 Ansbach, E-Mail metzner@lpv.de.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.